历史和人民为什么选择了马克思主义?课件(76张)

文档属性

| 名称 | 历史和人民为什么选择了马克思主义?课件(76张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-29 08:38:25 | ||

图片预览

文档简介

(共76张PPT)

一、课程简介

历史和人民为什么选择了马克思主义

专题五

一、课程简介

19世纪40年代,两件事情的发生具有重要标识意义。一是中国鸦片战争的炮声彻底击碎了“大清帝国”的安宁和“天朝上国”的美梦,中华民族由此滑入半殖民地半封建社会的深渊,开启了近代以来艰苦卓绝的斗争历程;

另一个是在西欧资本主义工业化背景下,孕育诞生出一个具有革命性和颠覆性、扬弃传统思维和既有观念、进而影响并改变世界历史进程的伟大思想---马克思主义。

为什么马克思主义能够跋山涉水、漂洋过海来到中国,它有怎样的历史穿透力和空间适应性?为什么马克思主义在众多社会改造学说中脱颖而出,能够在中华大地上扎下根来?

一、十月革命推动了中国先进分子从资产阶级民主主义转向社会主义

1、审视资本主义的新视角

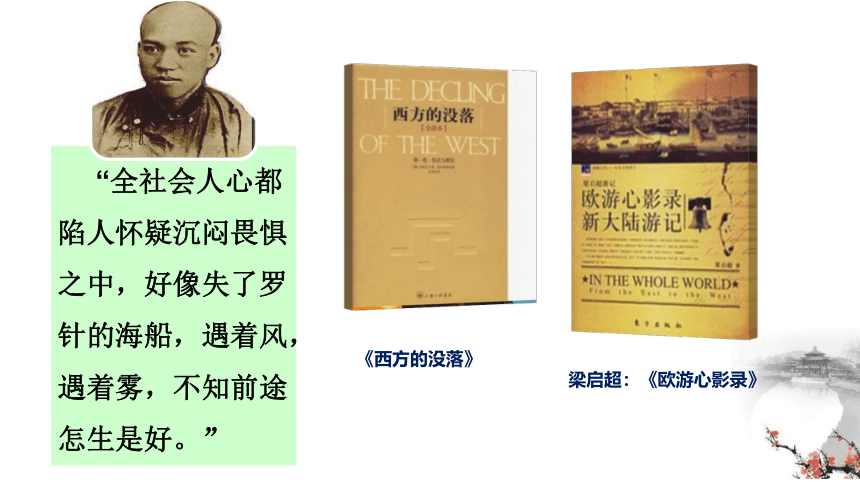

对西方资本主义的方案产生了怀疑。从社会思潮方面看,十月革命以前,中国先进分子大多对西方资本主义方案充满渴望,一战后对资本主义文明深感失望、惶惑和愤慨,扬弃了原来的“德先生”。

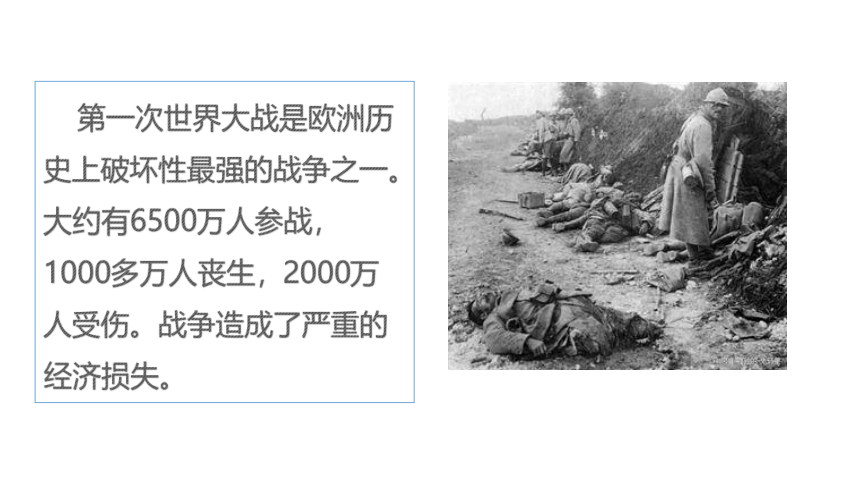

第一次世界大战是欧洲历史上破坏性最强的战争之一。大约有6500万人参战,1000多万人丧生,2000万人受伤。战争造成了严重的经济损失。

“此次战争,使欧洲文明之权威大生疑念。欧人自己亦对于其文明之真价,不得不加以反省。”

“当时讴歌科学万能的人,满望着科学成功,黄金世界便指日出现,如今总算成功了,一百年物质的进步,比从前三千年所得还加几倍,我们人类不惟没有得到幸福,反带来许多灾难。好像沙漠中失路的旅人,远远望见个大黑影,拼命往前赶,以为可以靠他向导,哪知赶上几程,影子却不见了,因此无限凄惶失望。影子是谁?就是这位科学先生。欧洲人做了一场科学万能的大梦,到如今却叫起科学破产。”

——梁启超

《西方的没落》

梁启超:《欧游心影录》

“全社会人心都陷人怀疑沉闷畏惧之中,好像失了罗针的海船,遇着风,遇着雾,不知前途怎生是好。”

“盖产生西洋文明之西洋人自陷于混乱矛盾之中,而亟亟有待于救济,吾人乃希望藉西洋文明以救济吾人,斯其‘问道于盲’矣!”

——杜亚泉:《迷乱之现代人心》,<东方杂志>第十五卷第四号,1918-4-15

2、学习方向的新视角,即从“西学东渐”转向“以俄为师”

鸦片战争以后,中国人学习的方向一直是西方,但始终没能改变中华民族在风雨中飘摇的命运。

(1)师夷思潮

(2)洋务思潮

(3)维新思潮

(4)共和思潮

(5)科学与民主思潮

一、学习西方是主题

二、是爱国主义是主旋律

三、是反帝反封建是主要任务

四、非资本主义意识日渐浓烈

近代中国先进的思想文化演变的特点

“中国人向西方学得很不少,但是行不通,理想总是不能实现。多次奋斗,包括辛亥革命那样全国规模的运动都失败了。国家的情况一天天变坏,环境迫使人们活不下去,怀疑产生了、增长了、发展了。”这就为中国人选择马克思主义提供了现实的土壤。

十月革命一声炮响,为中国送来了马克思列宁主义,给苦苦探寻救亡图存出路的中国人民指明了前进方向、提供了全新选择。

——习近平:在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话

“东洋文明衰颓于静止之中,而西洋文明又疲命于物质之下”,“世界非有第三种文明崛起,不足于渡世危崖”

李大钊

3、解决中国问题的新视角。即用马克思主义指引自己走向解放之路

十月革命所开始的,“是世界革命的新纪元,是人类觉醒的新纪元。我们在这黑暗的中国,死寂的北京,也仿佛分得那曙光的一线,好比在沉沉深夜中得一小小的明星,照见新人生的道路”。

左右碰壁的中国知识分子,蓦然发现,原来,这种高于资本主义文明的“第三种文明”,就是马克思主义。俄国十月革命,就给中国树立了一个社会主义由理论转化为实践、由理想转化为现实的可操作的榜样,走俄国人的路——这就是结论。

李大钊

4、新的革命方法的新视角

十月革命给中国的先进分子以新的革命方法的启示,即组织民众,采取暴力革命,实行无产阶级专政。

十月革命油画

十月革命油画

李大钊

俄国十月革命的胜利,是人类历史上无产阶级及其政党通过暴力革命建立的无产阶级专政的社会主义国家的首次尝试,它向包括中国在内的世界各国人民证明马克思主义是无产阶级及一切被压迫民族和人民求得解放胜利的锐利思想武器,中俄两国是近邻,有着相似的国情,中国是否可以用俄国的办法来解决中国的问题。

1、早期马克思 主义者队伍

五四以前的新文化运动精神领袖:陈独秀、李大钊

五四运动的左翼骨干:毛泽东、周恩来、蔡和森等

原中国同盟会会员、辛亥革命时期的活动家

二、中国早期信仰马克思主义的群体及早期马克思主义思想运动的特点

李大钊

1、早期马克思主义者的队伍

五四以前的新文化运动的精神领袖——李大钊、陈独秀,是中国的马克思主义先驱者和擎旗人。

陈独秀

以毛泽东等为代表的五四运动的左翼骨干,是中国早期马克思主义者队伍的主体部分。

毛泽东

杨匏安

蔡和森

周恩来

1、早期马克思主义者的队伍

青年时代的毛泽东

毛泽东:“我第二次到北京时,读了许多关于俄国情况的书。我热心地搜寻那时候能找到的为数不多的用中文写的共产主义书籍。有三本书特别深地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰。”

——〔美〕埃德加 斯诺著,董乐山译《西行漫记》,解放军文艺出版社,2002年版,第116页

董必武

吴玉章

林伯渠

1、早期马克思主义者的队伍

原中国同盟会会员、辛亥革命时期的活动家。

“这时候我对中国革命还不可能立即得出一个系统的完整的新见解,但是通过十月革命和五四运动的教育,必须依靠下层人民,必须走俄国人的道路,这种思想在我头脑中日益强烈、日益明确了。”

——《吴玉章回忆录》中国青年出版社1978年版,第112页

重视对马克思主义基本理论的学习,明确同第二国际社会民主主义划清界限

注意从实际出发学习、运用马克思主义理论

1

2

开始提出知识分子应当同劳动群众相结合的思想

3

2、早期马克思主义思想运动的特点

李大钊

“一个社会主义者,为使他的主义在世界上发生一些影响,必须要研究怎么可以把他的理想尽量应用于环绕着他的实境。”

——《再论问题与主义》,《李大钊文集》(下) ,人民出版社1984年版,第34页

马克思在《黑格尔法哲学批判导言》中指出:理论在一个国家实现的程度,决定于理论满足这个国家需要的程度。

旧民主主义革命的失败为选择马克思主义提供了重要的历史教训和因由;

近代中国思想启蒙运动的发展为选择马克思主义提供了深厚的思想基础;

十月革命的胜利为先进知识分子选择马克思主义提供了重要的历史契机;

近代中国先进知识分子选择马克思主义有其深刻的历史逻辑、理论逻辑和现实逻辑

五四时期工人阶级的成长壮大为先进知识分子选择马克思主义提供了坚实的阶级载体;

中国传统文化与马克思主义的契合,成为他们自觉接受马克思主义的文化根源;

马克思主义本身的科学性、人民性、实践性和开放性是先进知识分子最终选择马克思主义的根本动因。

三、历史和人民选择马克思主义的历史必然性

1、在争取民族解放和实现国家富强过程中反复探索的结果

鸦片战争开启了近代中国有识之士寻求救亡图存道路的征程,也开启了重新寻找和确立中国价值的进程。

怎么把你拯救出来?我的祖国!

但是他们都失败了

农民起义方式的改朝换代,变“用”不变“体”的自强运动,以君主立宪为目标的变法改良,以及资产阶级民主共和国方案,先后在近代中国一一尝试,结果都以失败告终,都没有实现中华民族复兴的历史任务。

鲁老爷还是鲁老爷,阿Q还是阿Q

-----鲁迅

三、历史和人民选择马克思主义的历史必然性

2、在各种社会思潮充分激荡中筛选的结果

马克思的名字最早见诸中国报刊是在1899年。20世纪初,介绍马克思及其思想的文章多起来,作者有留学日本的中国学生,有梁启超、孙中山、朱执信等资产阶级革命派人物,还有一些无政府主义者。

新文化运动为马克思主义的广泛传播创造了思想条件。

在五四前后的一两年中,源于西方的各种派别的社会主义思潮,几乎都传到了中国。除了马克思恩格斯创立的科学社会主义之外,各种社会主义的思潮都有,当时的青年,就其绝大多数来说,不是从中国的国情出发来设计改造社会的方案,而是从主观出发对各种外来思潮进行“理性”的选样。

五四运动后,几乎各种类型的知识分子都被吸引进来参与讨论马克思主义。新文化运动的精神领袖李大钊、陈独秀等,五四爱国运动的左翼骨干,像毛泽东等一批青年知识分子,以及辛亥革命时期的活动家董必武等,也有像胡汉民、戴季陶一类国民党的知识分子。

问题和主义之争

问题与主义

解决问题重要还是提倡主义重要

要不要主义、要不要革命

胡 适

李大钊

焦点

“要一个一个地研究问题,一点一滴地解决问题。”

“必须有一个根本解决,才有把一个一个具体问题都解决了的希望。”

实质:主张以马克思主义为指导进行社会革命,认为“问题”与“主义”不能截然分开,两者应该并行不悖。

关于社会主义

社会主义是否适合中国国情

关于社会主义的争论

张东荪

梁启超

李 达

陈独秀

焦

点

马克思主义与无政府主义

马克思主义与无政府主义之争

黄凌霜

区声白

陈独秀

李 达

中国走社会主义道路还是走资本主义道路、实行社会革命还是实行社会改良和需不需要建立无产阶级政党。

焦点

一方面,使某些中国人更加坚守中国文明的旧途;

另一方面,使相当一部分人开始探寻突破传统的新路。

杜亚泉就在《东方杂志》上发表文章批评现代社会以及西方文明,告诫国人,西方在现代化过程中所付出了巨大代价,相对于此,中国文明尤其优越性。

在五四运动后,思想最为深刻、名气最大的一个文化保守主义者梁漱溟先生,23岁时在《东方杂志》发表《究元决疑论》。在北京大学任教,为哲学系三年级讲授印度哲学概论。

在1921年出版的《东西方文化及其哲学》中,梁对中西方文明提出了极富原创性的看法。

梁漱溟

新文化阵营的分化

新文化运动

前期:

五四运动后:

李大钊、陈独秀(提倡马克思主义、社会主义,主张社会革命)

陈独秀、李大钊、胡适 (提倡民主和科学,三人是好友)

胡适、张东荪(秉持自由主义,推行渐进改革,致力于教育文化改革)

在李大钊等的影响和当时形势的推动下,一批爱国的进步青年,尤其是那些具有初步共产主义思想的知识分子,经过各自的摸索,逐步划清了资产阶级民主主义和无产阶级社会主义、科学社会主义和其他社会主义流派的界限,走上了马克思主义的道路。

李大钊像

三、历史和人民选择马克思主义的历史必然性

3、是由马克思主义理论的真理性所决定的

马克思主义不仅为人类提供了正确认识世界和改造世界的科学理论和方法,也为解决中国社会问题提供了现实的途径和方法。马克思主义拥有的这种其他主义所没有的真理力量,是中国先进分子选择接受马克思主义的一大理性因素。

第一,马克思主义的唯物史观给中国人民提供了认识社会、改造社会的科学工具,适应了当时中国革命的现实需要。

唯物史观认为在人来社会发展的进程中,起主要作用的是社会生产力的发展和社会生产方式的变化。中国人接受唯物史观并不是把它作为一种纯学院式的学理来追求,而是追求一种解决社会现实问题的方法,即改造社会的思想武器。

第二,马克思主义的阶级斗争学说提供了解决中国社会问题的有效途径。

中国的社会问题必须从根本上予以解决,所谓根本解决,就是走俄国人的路,即组织广大劳苦群众,通过暴力革命,推翻反动腐朽的统治阶级,实现劳农专政,人民当家作主。

第三,马克思主义对现代资本主义进行了科学解剖

马克思主义具有鲜明的反对帝国主义侵略,抨击资本主义政治、经济秩序的思想特征在马克思看来,资本主义社会有其自身无法克服的基本矛盾,它一定会被更高的社会形态所代替。

三、历史和人民选择马克思主义的历史必然性

4、是由中国文化传统底蕴与马克思主义理论精神的相契性决定的

第一,马克思主义对资本主义的批判,弥补了近代以来中国社会文化自信的严重缺失。

第二,尽管马克思主义诞生的文化背景,同以农耕文明为基础的中国传统文化之间有着很大差异,但二者在社会理想方面的确存在许多相通之处,如丰富的大同思想,这在客观上有利于马克思主义为中国先进分子所认同和接纳。

第三,在文化思维方式上,中国传统的思想文化中有朴素的唯物主义和辩证法底蕴,这使得中国先进分子比较容易接受和体会马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义哲学。

第四,中国传统文化就其本身形成发展的历史进程而言,它与中国统一的多民族国家形成发展的历史实践是一个同步的过程,因而具有兼收并蓄、以变制变的文化精神。

三、历史和人民选择马克思主义的历史必然性

5、五四时期工人阶级的成长壮大为先进知识分子选择马克思主义提供了坚实的阶级载体

1914年至1918年第一次世界大战期间,中国产业工人也迅速发展壮大,到1919年前后,全国共有产业工人约261万人。工人的斗争相应地也得到了发展五四运动时期,中国近代工人运动开始发生质的飞跃。

习近平指出:“马克思主义不仅深刻改变了世界也深刻改变了中国。”实践证明,马克思主义的命运早已同中国共产党的命运、中国人民的命运、中华民族的命运紧紧连在一起,它的科学性和真理性在中国得到了充分检验,它的人民性和实践性在中国得到了充分贯彻,它的开放性和时代性在中国得到了充分彰显。

四、马克思主义深刻改变了中国

Marxism changed China

China changed Marxism

习近平总书记强调:一个国家实行什么样的主义,关键要看这个主义能否解决这个国家面临的历史性课题。

马克思主义在中国的传播、运用和不断地中国化的理论创新,使国家的面貌、人民的面貌和中华民族的面貌发生了前所未有的变化,中华民族正以崭新姿态屹立于世界的东方,中国特色社会主义进入了新时代。

思想的威力是巨大的,但思想毕竟不能直接作用于现实。马克思主义对解决中国问题是否管用,能否承担起改变中国的使命,必然要面对诸多问题与挑战。其中,既有客观方面的制约因素,也取决于主体的态度与主观上的努力。

马克思主义发挥作用的现实困难在于: 一是形成于西欧经济社会条件下的理论学说,犹如一颗种子或幼苗,一旦种植或嫁接到有着较大差别的东方土壤,会不会水土不服,成长受阻;

二是绵延数千年的中国传统文化,有着独特的风格和特征,具有强大的韧性与同化能力,马克思主义初来乍到,它们能否相处以及怎样相处;

三是中国人对马克思主义还很陌生,中国共产党内部真正了解的人也还在少数,用以指导社会变革和革命斗争能否运用得当,其价值实现会不会受到损伤。

找到马克思列宁主义这个崭新的思想武器,并不意味着自然而然地解决中国所面临的问题。

有了马克思列宁为指导就一定

能够解决中国的问题吗?

依赖马克思主义,中国共产党在思想上有了科学指引,在行动中有了正确方向;依靠中国共产党,马克思主义有了能够扎根中国的组织土壤,有了可以改变中国的主体力量。自诞生之日起,中国共产党倾注热情与智慧,大力推进马克思主义中国化时代化大众化;不断深化马克思主义与中国革命、建设、改革实际相结合;坚守责任与使命,不断提升科学社会主义理论逻辑和中国社会发展历史逻辑的辩证统一。

1、正确理解,树立起对待马克思主义的科学态度

对马克思主义,我们起初知之不多、了解甚少,尤需加强学习、认真领会,尤需把握精神实质、掌握立场观点方法。把马克思主义当作科学来对待,是以正确理解为前提,只有正确理解和科学对待,马克思主义才能发挥作用,马克思主义指导才有必要条件与可靠保障。一切远离马克思主义本质要求的做法,都是马克思主义的大敌。

2、灵活运用,让马克思主义扎根于中国具体实际

凡贵通者,贵其能用也。中国共产党领导中国革命建设改革的历史,就是一部把马克思列宁主义基本原理同中国实际相结合,在解决中国的问题历史。

中国化的共产主义和中国化的佛教一样,会对中华民族的世界观和生活方式造成很深的影响,并会使其大大改观。

——汤因比

马克思主义中国化的历史进程

马克思主义中国化强调的是马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,产生了毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。

3、科学践行,使马克思主义始终伴随时代前进

中国共产党科学践行马克思主义,探索解决中国问题的办法与途径,促进马克思主义从理论层面进展到实践层面,推动中国革命、建设、改革沿着正确道路向前发展。

4、创新发展,让马克思主义理论永葆青春活力

中国共产党从接触马克思主义那一天起,就始终致力于坚持与创新的结合、继承与发展的统一,致力于总结实践经验、集聚人民智慧、提炼升华认识,不断以新的认识成果丰富马克思主义理论宝库。

马克思主义具有与时俱进的理论品质,它是随着时代、实践而不断发展的开放的理论体系。

马克思主义在与中国革命、建设、改革实际相结合过程中,深刻改变中国由可能逐渐成为现实,实现了理论指导实践的巨大成功。我们党开辟的新民主主义革命道路、社会主义革命道路、社会主义建设道路、中国特色社会主义道路,都是马克思主义深刻改变中国的伟大创造,是马克思主义深刻改变中国的重要标志性成果。马克思主义深刻改变中国,中国共产党带领亿万人民让古老中国改天换地,这是中华民族近百年历史发展所得出的基本结论。

一种理论影响一个民族的发展、改变一个国家的命运,唯马克思主义与中国最为典型、最具代表性。

马克思主义深刻改变中国的实践进程,内蕴着中华民族近百年发展的历史辩证法,联结着实现中华民族伟大复兴的光辉未来 。

在马克思主义深刻改变中国的实践进程中,凝结为主体选择与客观必然的统一、可能趋向与现实呈现的统一、合目的性与合规律性的统一、量变积累与质变跃升的统一、发展阶段性与发展连续性的统一。

一是主体的自觉选择与目标追求。近百年中华民族发生的历史性变化,以一代代中华优秀儿女顽强拼搏、英勇奉献为代价,融入中华民族救亡图存、发奋图强、实现复兴的群体意志,是中国共产党带领亿万人民矢志不渝探索、坚韧不拔奋斗的结果。

二是客观进程的内在规律与必然趋向。人们自己创造自己的历史,但并不是随心所欲地创造。汇入了人的意志与活动的历史发展,自有其客观轨迹和现实脉络。一个民族走什么道路、选择哪一种社会制度和体制模式去发展自己,主要取决于这个国家、这个民族的生产力发展水平、经济基础、阶级阶层构成,以及历史文化特征、社会综合背景、内外联系交流等。

我们历经艰难探索,走上追求社会主义前途、建设中国特色社会主义的漫长征程,是诸多因素共同作用的结果。中华民族的百年变迁,遵循着社会发展的内在规律和本质要求,呈现为不以人的意志为转移的必然性。

一、课程简介

历史和人民为什么选择了马克思主义

专题五

一、课程简介

19世纪40年代,两件事情的发生具有重要标识意义。一是中国鸦片战争的炮声彻底击碎了“大清帝国”的安宁和“天朝上国”的美梦,中华民族由此滑入半殖民地半封建社会的深渊,开启了近代以来艰苦卓绝的斗争历程;

另一个是在西欧资本主义工业化背景下,孕育诞生出一个具有革命性和颠覆性、扬弃传统思维和既有观念、进而影响并改变世界历史进程的伟大思想---马克思主义。

为什么马克思主义能够跋山涉水、漂洋过海来到中国,它有怎样的历史穿透力和空间适应性?为什么马克思主义在众多社会改造学说中脱颖而出,能够在中华大地上扎下根来?

一、十月革命推动了中国先进分子从资产阶级民主主义转向社会主义

1、审视资本主义的新视角

对西方资本主义的方案产生了怀疑。从社会思潮方面看,十月革命以前,中国先进分子大多对西方资本主义方案充满渴望,一战后对资本主义文明深感失望、惶惑和愤慨,扬弃了原来的“德先生”。

第一次世界大战是欧洲历史上破坏性最强的战争之一。大约有6500万人参战,1000多万人丧生,2000万人受伤。战争造成了严重的经济损失。

“此次战争,使欧洲文明之权威大生疑念。欧人自己亦对于其文明之真价,不得不加以反省。”

“当时讴歌科学万能的人,满望着科学成功,黄金世界便指日出现,如今总算成功了,一百年物质的进步,比从前三千年所得还加几倍,我们人类不惟没有得到幸福,反带来许多灾难。好像沙漠中失路的旅人,远远望见个大黑影,拼命往前赶,以为可以靠他向导,哪知赶上几程,影子却不见了,因此无限凄惶失望。影子是谁?就是这位科学先生。欧洲人做了一场科学万能的大梦,到如今却叫起科学破产。”

——梁启超

《西方的没落》

梁启超:《欧游心影录》

“全社会人心都陷人怀疑沉闷畏惧之中,好像失了罗针的海船,遇着风,遇着雾,不知前途怎生是好。”

“盖产生西洋文明之西洋人自陷于混乱矛盾之中,而亟亟有待于救济,吾人乃希望藉西洋文明以救济吾人,斯其‘问道于盲’矣!”

——杜亚泉:《迷乱之现代人心》,<东方杂志>第十五卷第四号,1918-4-15

2、学习方向的新视角,即从“西学东渐”转向“以俄为师”

鸦片战争以后,中国人学习的方向一直是西方,但始终没能改变中华民族在风雨中飘摇的命运。

(1)师夷思潮

(2)洋务思潮

(3)维新思潮

(4)共和思潮

(5)科学与民主思潮

一、学习西方是主题

二、是爱国主义是主旋律

三、是反帝反封建是主要任务

四、非资本主义意识日渐浓烈

近代中国先进的思想文化演变的特点

“中国人向西方学得很不少,但是行不通,理想总是不能实现。多次奋斗,包括辛亥革命那样全国规模的运动都失败了。国家的情况一天天变坏,环境迫使人们活不下去,怀疑产生了、增长了、发展了。”这就为中国人选择马克思主义提供了现实的土壤。

十月革命一声炮响,为中国送来了马克思列宁主义,给苦苦探寻救亡图存出路的中国人民指明了前进方向、提供了全新选择。

——习近平:在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话

“东洋文明衰颓于静止之中,而西洋文明又疲命于物质之下”,“世界非有第三种文明崛起,不足于渡世危崖”

李大钊

3、解决中国问题的新视角。即用马克思主义指引自己走向解放之路

十月革命所开始的,“是世界革命的新纪元,是人类觉醒的新纪元。我们在这黑暗的中国,死寂的北京,也仿佛分得那曙光的一线,好比在沉沉深夜中得一小小的明星,照见新人生的道路”。

左右碰壁的中国知识分子,蓦然发现,原来,这种高于资本主义文明的“第三种文明”,就是马克思主义。俄国十月革命,就给中国树立了一个社会主义由理论转化为实践、由理想转化为现实的可操作的榜样,走俄国人的路——这就是结论。

李大钊

4、新的革命方法的新视角

十月革命给中国的先进分子以新的革命方法的启示,即组织民众,采取暴力革命,实行无产阶级专政。

十月革命油画

十月革命油画

李大钊

俄国十月革命的胜利,是人类历史上无产阶级及其政党通过暴力革命建立的无产阶级专政的社会主义国家的首次尝试,它向包括中国在内的世界各国人民证明马克思主义是无产阶级及一切被压迫民族和人民求得解放胜利的锐利思想武器,中俄两国是近邻,有着相似的国情,中国是否可以用俄国的办法来解决中国的问题。

1、早期马克思 主义者队伍

五四以前的新文化运动精神领袖:陈独秀、李大钊

五四运动的左翼骨干:毛泽东、周恩来、蔡和森等

原中国同盟会会员、辛亥革命时期的活动家

二、中国早期信仰马克思主义的群体及早期马克思主义思想运动的特点

李大钊

1、早期马克思主义者的队伍

五四以前的新文化运动的精神领袖——李大钊、陈独秀,是中国的马克思主义先驱者和擎旗人。

陈独秀

以毛泽东等为代表的五四运动的左翼骨干,是中国早期马克思主义者队伍的主体部分。

毛泽东

杨匏安

蔡和森

周恩来

1、早期马克思主义者的队伍

青年时代的毛泽东

毛泽东:“我第二次到北京时,读了许多关于俄国情况的书。我热心地搜寻那时候能找到的为数不多的用中文写的共产主义书籍。有三本书特别深地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰。”

——〔美〕埃德加 斯诺著,董乐山译《西行漫记》,解放军文艺出版社,2002年版,第116页

董必武

吴玉章

林伯渠

1、早期马克思主义者的队伍

原中国同盟会会员、辛亥革命时期的活动家。

“这时候我对中国革命还不可能立即得出一个系统的完整的新见解,但是通过十月革命和五四运动的教育,必须依靠下层人民,必须走俄国人的道路,这种思想在我头脑中日益强烈、日益明确了。”

——《吴玉章回忆录》中国青年出版社1978年版,第112页

重视对马克思主义基本理论的学习,明确同第二国际社会民主主义划清界限

注意从实际出发学习、运用马克思主义理论

1

2

开始提出知识分子应当同劳动群众相结合的思想

3

2、早期马克思主义思想运动的特点

李大钊

“一个社会主义者,为使他的主义在世界上发生一些影响,必须要研究怎么可以把他的理想尽量应用于环绕着他的实境。”

——《再论问题与主义》,《李大钊文集》(下) ,人民出版社1984年版,第34页

马克思在《黑格尔法哲学批判导言》中指出:理论在一个国家实现的程度,决定于理论满足这个国家需要的程度。

旧民主主义革命的失败为选择马克思主义提供了重要的历史教训和因由;

近代中国思想启蒙运动的发展为选择马克思主义提供了深厚的思想基础;

十月革命的胜利为先进知识分子选择马克思主义提供了重要的历史契机;

近代中国先进知识分子选择马克思主义有其深刻的历史逻辑、理论逻辑和现实逻辑

五四时期工人阶级的成长壮大为先进知识分子选择马克思主义提供了坚实的阶级载体;

中国传统文化与马克思主义的契合,成为他们自觉接受马克思主义的文化根源;

马克思主义本身的科学性、人民性、实践性和开放性是先进知识分子最终选择马克思主义的根本动因。

三、历史和人民选择马克思主义的历史必然性

1、在争取民族解放和实现国家富强过程中反复探索的结果

鸦片战争开启了近代中国有识之士寻求救亡图存道路的征程,也开启了重新寻找和确立中国价值的进程。

怎么把你拯救出来?我的祖国!

但是他们都失败了

农民起义方式的改朝换代,变“用”不变“体”的自强运动,以君主立宪为目标的变法改良,以及资产阶级民主共和国方案,先后在近代中国一一尝试,结果都以失败告终,都没有实现中华民族复兴的历史任务。

鲁老爷还是鲁老爷,阿Q还是阿Q

-----鲁迅

三、历史和人民选择马克思主义的历史必然性

2、在各种社会思潮充分激荡中筛选的结果

马克思的名字最早见诸中国报刊是在1899年。20世纪初,介绍马克思及其思想的文章多起来,作者有留学日本的中国学生,有梁启超、孙中山、朱执信等资产阶级革命派人物,还有一些无政府主义者。

新文化运动为马克思主义的广泛传播创造了思想条件。

在五四前后的一两年中,源于西方的各种派别的社会主义思潮,几乎都传到了中国。除了马克思恩格斯创立的科学社会主义之外,各种社会主义的思潮都有,当时的青年,就其绝大多数来说,不是从中国的国情出发来设计改造社会的方案,而是从主观出发对各种外来思潮进行“理性”的选样。

五四运动后,几乎各种类型的知识分子都被吸引进来参与讨论马克思主义。新文化运动的精神领袖李大钊、陈独秀等,五四爱国运动的左翼骨干,像毛泽东等一批青年知识分子,以及辛亥革命时期的活动家董必武等,也有像胡汉民、戴季陶一类国民党的知识分子。

问题和主义之争

问题与主义

解决问题重要还是提倡主义重要

要不要主义、要不要革命

胡 适

李大钊

焦点

“要一个一个地研究问题,一点一滴地解决问题。”

“必须有一个根本解决,才有把一个一个具体问题都解决了的希望。”

实质:主张以马克思主义为指导进行社会革命,认为“问题”与“主义”不能截然分开,两者应该并行不悖。

关于社会主义

社会主义是否适合中国国情

关于社会主义的争论

张东荪

梁启超

李 达

陈独秀

焦

点

马克思主义与无政府主义

马克思主义与无政府主义之争

黄凌霜

区声白

陈独秀

李 达

中国走社会主义道路还是走资本主义道路、实行社会革命还是实行社会改良和需不需要建立无产阶级政党。

焦点

一方面,使某些中国人更加坚守中国文明的旧途;

另一方面,使相当一部分人开始探寻突破传统的新路。

杜亚泉就在《东方杂志》上发表文章批评现代社会以及西方文明,告诫国人,西方在现代化过程中所付出了巨大代价,相对于此,中国文明尤其优越性。

在五四运动后,思想最为深刻、名气最大的一个文化保守主义者梁漱溟先生,23岁时在《东方杂志》发表《究元决疑论》。在北京大学任教,为哲学系三年级讲授印度哲学概论。

在1921年出版的《东西方文化及其哲学》中,梁对中西方文明提出了极富原创性的看法。

梁漱溟

新文化阵营的分化

新文化运动

前期:

五四运动后:

李大钊、陈独秀(提倡马克思主义、社会主义,主张社会革命)

陈独秀、李大钊、胡适 (提倡民主和科学,三人是好友)

胡适、张东荪(秉持自由主义,推行渐进改革,致力于教育文化改革)

在李大钊等的影响和当时形势的推动下,一批爱国的进步青年,尤其是那些具有初步共产主义思想的知识分子,经过各自的摸索,逐步划清了资产阶级民主主义和无产阶级社会主义、科学社会主义和其他社会主义流派的界限,走上了马克思主义的道路。

李大钊像

三、历史和人民选择马克思主义的历史必然性

3、是由马克思主义理论的真理性所决定的

马克思主义不仅为人类提供了正确认识世界和改造世界的科学理论和方法,也为解决中国社会问题提供了现实的途径和方法。马克思主义拥有的这种其他主义所没有的真理力量,是中国先进分子选择接受马克思主义的一大理性因素。

第一,马克思主义的唯物史观给中国人民提供了认识社会、改造社会的科学工具,适应了当时中国革命的现实需要。

唯物史观认为在人来社会发展的进程中,起主要作用的是社会生产力的发展和社会生产方式的变化。中国人接受唯物史观并不是把它作为一种纯学院式的学理来追求,而是追求一种解决社会现实问题的方法,即改造社会的思想武器。

第二,马克思主义的阶级斗争学说提供了解决中国社会问题的有效途径。

中国的社会问题必须从根本上予以解决,所谓根本解决,就是走俄国人的路,即组织广大劳苦群众,通过暴力革命,推翻反动腐朽的统治阶级,实现劳农专政,人民当家作主。

第三,马克思主义对现代资本主义进行了科学解剖

马克思主义具有鲜明的反对帝国主义侵略,抨击资本主义政治、经济秩序的思想特征在马克思看来,资本主义社会有其自身无法克服的基本矛盾,它一定会被更高的社会形态所代替。

三、历史和人民选择马克思主义的历史必然性

4、是由中国文化传统底蕴与马克思主义理论精神的相契性决定的

第一,马克思主义对资本主义的批判,弥补了近代以来中国社会文化自信的严重缺失。

第二,尽管马克思主义诞生的文化背景,同以农耕文明为基础的中国传统文化之间有着很大差异,但二者在社会理想方面的确存在许多相通之处,如丰富的大同思想,这在客观上有利于马克思主义为中国先进分子所认同和接纳。

第三,在文化思维方式上,中国传统的思想文化中有朴素的唯物主义和辩证法底蕴,这使得中国先进分子比较容易接受和体会马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义哲学。

第四,中国传统文化就其本身形成发展的历史进程而言,它与中国统一的多民族国家形成发展的历史实践是一个同步的过程,因而具有兼收并蓄、以变制变的文化精神。

三、历史和人民选择马克思主义的历史必然性

5、五四时期工人阶级的成长壮大为先进知识分子选择马克思主义提供了坚实的阶级载体

1914年至1918年第一次世界大战期间,中国产业工人也迅速发展壮大,到1919年前后,全国共有产业工人约261万人。工人的斗争相应地也得到了发展五四运动时期,中国近代工人运动开始发生质的飞跃。

习近平指出:“马克思主义不仅深刻改变了世界也深刻改变了中国。”实践证明,马克思主义的命运早已同中国共产党的命运、中国人民的命运、中华民族的命运紧紧连在一起,它的科学性和真理性在中国得到了充分检验,它的人民性和实践性在中国得到了充分贯彻,它的开放性和时代性在中国得到了充分彰显。

四、马克思主义深刻改变了中国

Marxism changed China

China changed Marxism

习近平总书记强调:一个国家实行什么样的主义,关键要看这个主义能否解决这个国家面临的历史性课题。

马克思主义在中国的传播、运用和不断地中国化的理论创新,使国家的面貌、人民的面貌和中华民族的面貌发生了前所未有的变化,中华民族正以崭新姿态屹立于世界的东方,中国特色社会主义进入了新时代。

思想的威力是巨大的,但思想毕竟不能直接作用于现实。马克思主义对解决中国问题是否管用,能否承担起改变中国的使命,必然要面对诸多问题与挑战。其中,既有客观方面的制约因素,也取决于主体的态度与主观上的努力。

马克思主义发挥作用的现实困难在于: 一是形成于西欧经济社会条件下的理论学说,犹如一颗种子或幼苗,一旦种植或嫁接到有着较大差别的东方土壤,会不会水土不服,成长受阻;

二是绵延数千年的中国传统文化,有着独特的风格和特征,具有强大的韧性与同化能力,马克思主义初来乍到,它们能否相处以及怎样相处;

三是中国人对马克思主义还很陌生,中国共产党内部真正了解的人也还在少数,用以指导社会变革和革命斗争能否运用得当,其价值实现会不会受到损伤。

找到马克思列宁主义这个崭新的思想武器,并不意味着自然而然地解决中国所面临的问题。

有了马克思列宁为指导就一定

能够解决中国的问题吗?

依赖马克思主义,中国共产党在思想上有了科学指引,在行动中有了正确方向;依靠中国共产党,马克思主义有了能够扎根中国的组织土壤,有了可以改变中国的主体力量。自诞生之日起,中国共产党倾注热情与智慧,大力推进马克思主义中国化时代化大众化;不断深化马克思主义与中国革命、建设、改革实际相结合;坚守责任与使命,不断提升科学社会主义理论逻辑和中国社会发展历史逻辑的辩证统一。

1、正确理解,树立起对待马克思主义的科学态度

对马克思主义,我们起初知之不多、了解甚少,尤需加强学习、认真领会,尤需把握精神实质、掌握立场观点方法。把马克思主义当作科学来对待,是以正确理解为前提,只有正确理解和科学对待,马克思主义才能发挥作用,马克思主义指导才有必要条件与可靠保障。一切远离马克思主义本质要求的做法,都是马克思主义的大敌。

2、灵活运用,让马克思主义扎根于中国具体实际

凡贵通者,贵其能用也。中国共产党领导中国革命建设改革的历史,就是一部把马克思列宁主义基本原理同中国实际相结合,在解决中国的问题历史。

中国化的共产主义和中国化的佛教一样,会对中华民族的世界观和生活方式造成很深的影响,并会使其大大改观。

——汤因比

马克思主义中国化的历史进程

马克思主义中国化强调的是马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,产生了毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。

3、科学践行,使马克思主义始终伴随时代前进

中国共产党科学践行马克思主义,探索解决中国问题的办法与途径,促进马克思主义从理论层面进展到实践层面,推动中国革命、建设、改革沿着正确道路向前发展。

4、创新发展,让马克思主义理论永葆青春活力

中国共产党从接触马克思主义那一天起,就始终致力于坚持与创新的结合、继承与发展的统一,致力于总结实践经验、集聚人民智慧、提炼升华认识,不断以新的认识成果丰富马克思主义理论宝库。

马克思主义具有与时俱进的理论品质,它是随着时代、实践而不断发展的开放的理论体系。

马克思主义在与中国革命、建设、改革实际相结合过程中,深刻改变中国由可能逐渐成为现实,实现了理论指导实践的巨大成功。我们党开辟的新民主主义革命道路、社会主义革命道路、社会主义建设道路、中国特色社会主义道路,都是马克思主义深刻改变中国的伟大创造,是马克思主义深刻改变中国的重要标志性成果。马克思主义深刻改变中国,中国共产党带领亿万人民让古老中国改天换地,这是中华民族近百年历史发展所得出的基本结论。

一种理论影响一个民族的发展、改变一个国家的命运,唯马克思主义与中国最为典型、最具代表性。

马克思主义深刻改变中国的实践进程,内蕴着中华民族近百年发展的历史辩证法,联结着实现中华民族伟大复兴的光辉未来 。

在马克思主义深刻改变中国的实践进程中,凝结为主体选择与客观必然的统一、可能趋向与现实呈现的统一、合目的性与合规律性的统一、量变积累与质变跃升的统一、发展阶段性与发展连续性的统一。

一是主体的自觉选择与目标追求。近百年中华民族发生的历史性变化,以一代代中华优秀儿女顽强拼搏、英勇奉献为代价,融入中华民族救亡图存、发奋图强、实现复兴的群体意志,是中国共产党带领亿万人民矢志不渝探索、坚韧不拔奋斗的结果。

二是客观进程的内在规律与必然趋向。人们自己创造自己的历史,但并不是随心所欲地创造。汇入了人的意志与活动的历史发展,自有其客观轨迹和现实脉络。一个民族走什么道路、选择哪一种社会制度和体制模式去发展自己,主要取决于这个国家、这个民族的生产力发展水平、经济基础、阶级阶层构成,以及历史文化特征、社会综合背景、内外联系交流等。

我们历经艰难探索,走上追求社会主义前途、建设中国特色社会主义的漫长征程,是诸多因素共同作用的结果。中华民族的百年变迁,遵循着社会发展的内在规律和本质要求,呈现为不以人的意志为转移的必然性。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体