第2章 对环境的察觉 练习卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章 对环境的察觉 练习卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 768.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-30 15:11:35 | ||

图片预览

文档简介

第二章对环境的察觉练习卷

一、单选题

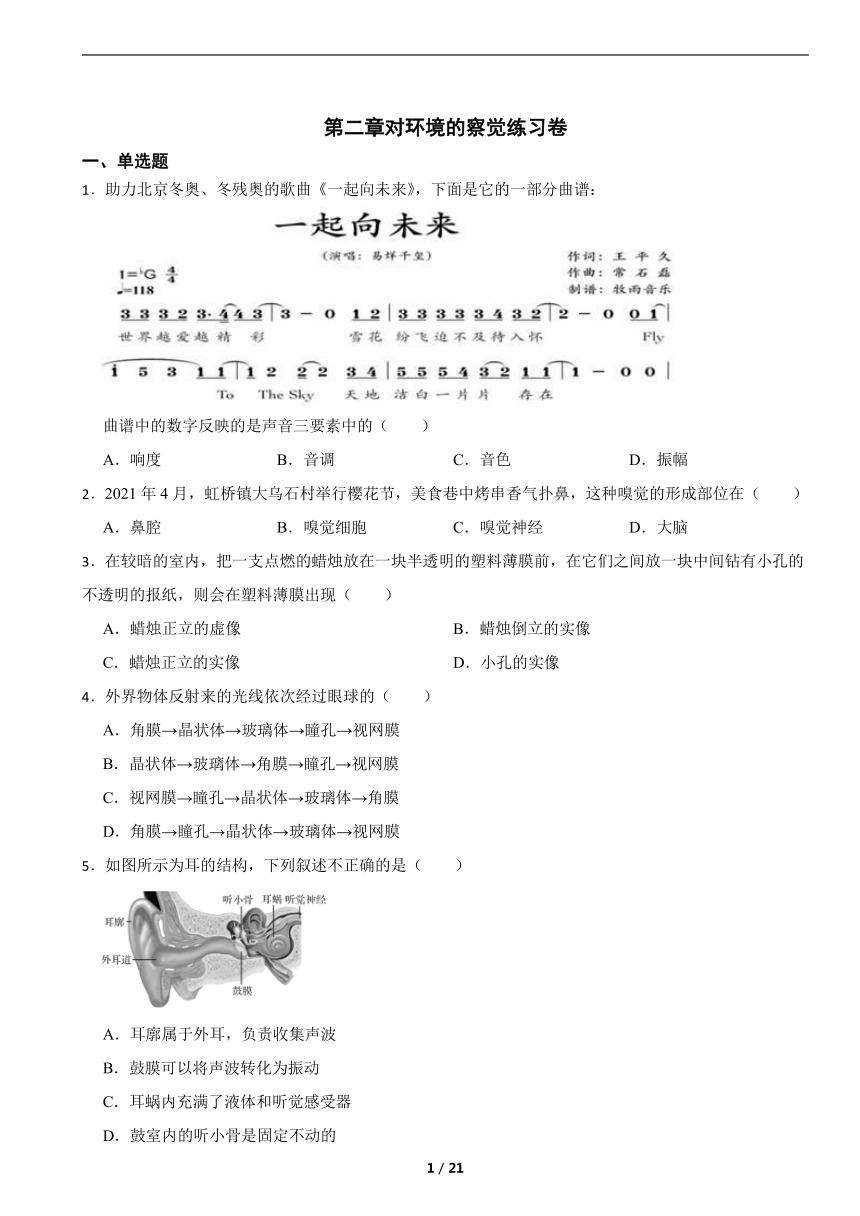

1.助力北京冬奥、冬残奥的歌曲《一起向未来》,下面是它的一部分曲谱:

曲谱中的数字反映的是声音三要素中的( )

A.响度 B.音调 C.音色 D.振幅

2.2021年4月,虹桥镇大乌石村举行樱花节,美食巷中烤串香气扑鼻,这种嗅觉的形成部位在( )

A.鼻腔 B.嗅觉细胞 C.嗅觉神经 D.大脑

3.在较暗的室内,把一支点燃的蜡烛放在一块半透明的塑料薄膜前,在它们之间放一块中间钻有小孔的不透明的报纸,则会在塑料薄膜出现( )

A.蜡烛正立的虚像 B.蜡烛倒立的实像

C.蜡烛正立的实像 D.小孔的实像

4.外界物体反射来的光线依次经过眼球的( )

A.角膜→晶状体→玻璃体→瞳孔→视网膜

B.晶状体→玻璃体→角膜→瞳孔→视网膜

C.视网膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→角膜

D.角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜

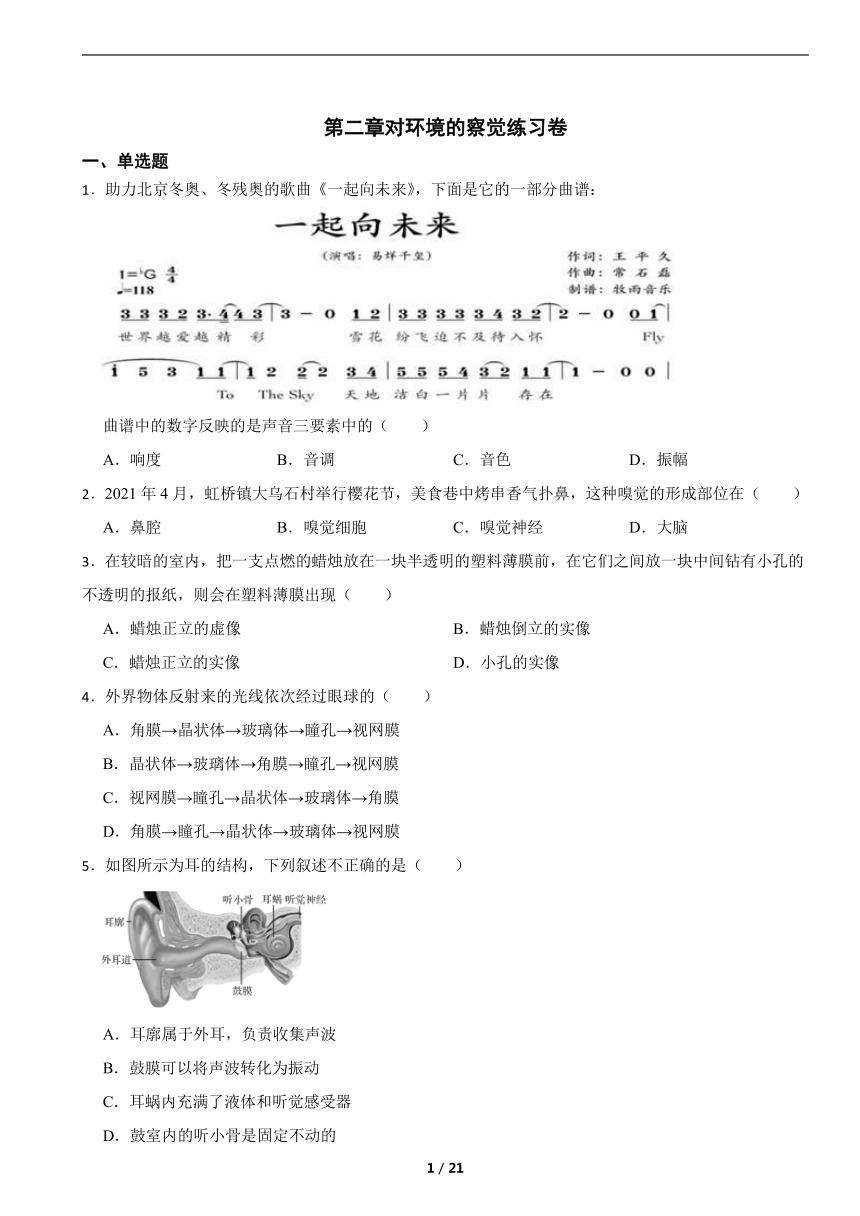

5.如图所示为耳的结构,下列叙述不正确的是( )

A.耳廓属于外耳,负责收集声波

B.鼓膜可以将声波转化为振动

C.耳蜗内充满了液体和听觉感受器

D.鼓室内的听小骨是固定不动的

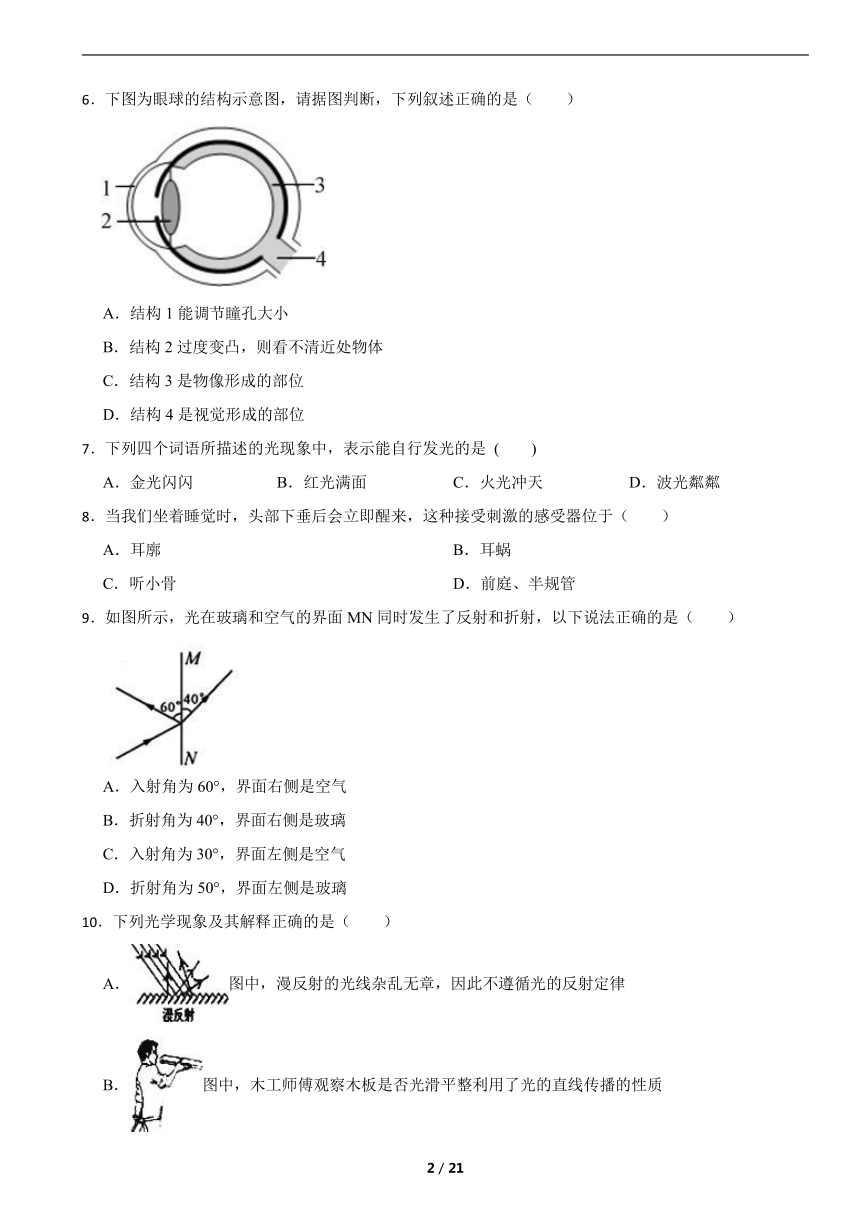

6.下图为眼球的结构示意图,请据图判断,下列叙述正确的是( )

A.结构1能调节瞳孔大小

B.结构2过度变凸,则看不清近处物体

C.结构3是物像形成的部位

D.结构4是视觉形成的部位

7.下列四个词语所描述的光现象中,表示能自行发光的是 ( )

A.金光闪闪 B.红光满面 C.火光冲天 D.波光粼粼

8.当我们坐着睡觉时,头部下垂后会立即醒来,这种接受刺激的感受器位于( )

A.耳廓 B.耳蜗

C.听小骨 D.前庭、半规管

9.如图所示,光在玻璃和空气的界面MN同时发生了反射和折射,以下说法正确的是( )

A.入射角为60°,界面右侧是空气

B.折射角为40°,界面右侧是玻璃

C.入射角为30°,界面左侧是空气

D.折射角为50°,界面左侧是玻璃

10.下列光学现象及其解释正确的是( )

A.图中,漫反射的光线杂乱无章,因此不遵循光的反射定律

B.图中,木工师傅观察木板是否光滑平整利用了光的直线传播的性质

C.图中,移去蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏上能接收到蜡烛A的像

D.图中,表示太阳光经过三棱镜色散后的色光排列情况

11.如图所示的四个光现象中,由光的反射形成的是( )

A.“日环食”

B.露珠下的叶脉“变粗”

C.人眼看到不发光的物体

D.白光通过三棱镜产生彩色光带

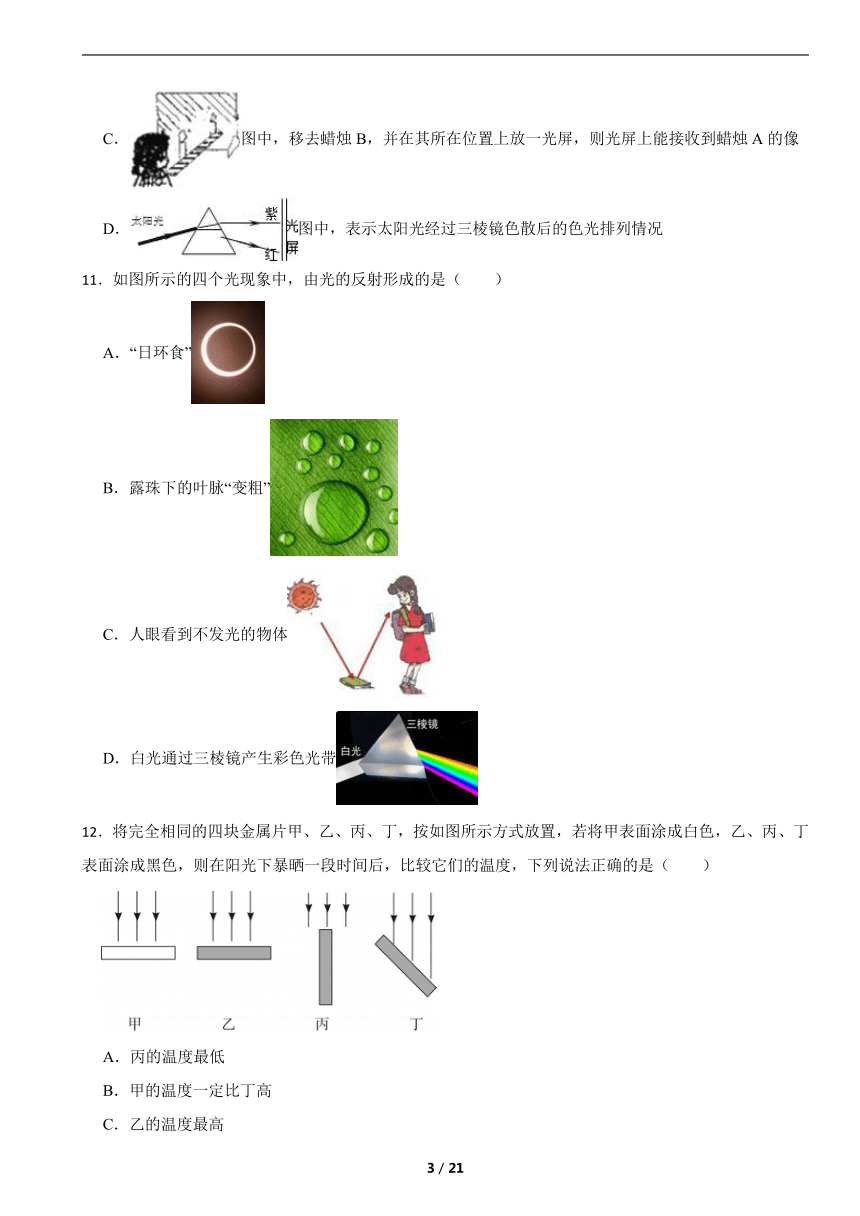

12.将完全相同的四块金属片甲、乙、丙、丁,按如图所示方式放置,若将甲表面涂成白色,乙、丙、丁表面涂成黑色,则在阳光下暴晒一段时间后,比较它们的温度,下列说法正确的是( )

A.丙的温度最低

B.甲的温度一定比丁高

C.乙的温度最高

D.甲丙两组实验一定可以证明黑色物体吸热本领更强

13.下雨后路面上积了一些水,水面上有一层薄油膜,在阳光的照耀下这层油膜的颜色是( )

A.白色的 B.红色的 C.彩色的 D.黑色的

14.下列叙述与图中情景不相符的是( )

A.日食现象能证明光在同一均匀介质中是沿直线传播的

B.“去年今日此门中,人面桃花相映红”我们看到桃花是红色的,是因为桃花吸收了红光,反射了其他颜色的光

C.汽车喷哑光漆,可以减少平面镜反射

D.透过窗户上的雨滴看远处飞过的飞机,看到的是上下左右全部颠倒的缩小的实像

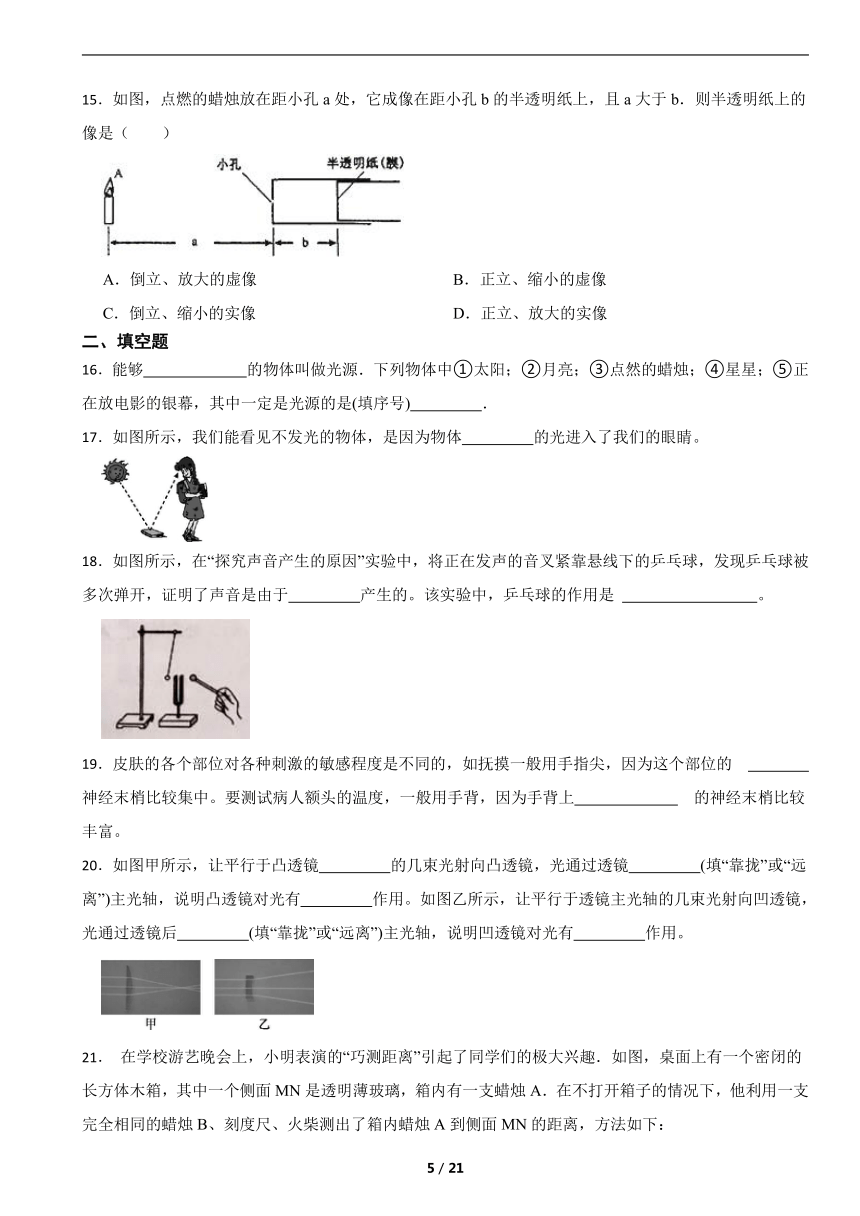

15.如图,点燃的蜡烛放在距小孔a处,它成像在距小孔b的半透明纸上,且a大于b.则半透明纸上的像是( )

A.倒立、放大的虚像 B.正立、缩小的虚像

C.倒立、缩小的实像 D.正立、放大的实像

二、填空题

16.能够 的物体叫做光源.下列物体中①太阳;②月亮;③点然的蜡烛;④星星;⑤正在放电影的银幕,其中一定是光源的是(填序号) .

17.如图所示,我们能看见不发光的物体,是因为物体 的光进入了我们的眼睛。

18.如图所示,在“探究声音产生的原因”实验中,将正在发声的音叉紧靠悬线下的乒乓球,发现乒乓球被多次弹开,证明了声音是由于 产生的。该实验中,乒乓球的作用是

。

19.皮肤的各个部位对各种刺激的敏感程度是不同的,如抚摸一般用手指尖,因为这个部位的 神经末梢比较集中。要测试病人额头的温度,一般用手背,因为手背上 的神经末梢比较丰富。

20.如图甲所示,让平行于凸透镜 的几束光射向凸透镜,光通过透镜 (填“靠拢”或“远离”)主光轴,说明凸透镜对光有 作用。如图乙所示,让平行于透镜主光轴的几束光射向凹透镜,光通过透镜后 (填“靠拢”或“远离”)主光轴,说明凹透镜对光有 作用。

21. 在学校游艺晚会上,小明表演的“巧测距离”引起了同学们的极大兴趣.如图,桌面上有一个密闭的长方体木箱,其中一个侧面MN是透明薄玻璃,箱内有一支蜡烛A.在不打开箱子的情况下,他利用一支完全相同的蜡烛B、刻度尺、火柴测出了箱内蜡烛A到侧面MN的距离,方法如下:

(1)把蜡烛B放到箱子侧面MN的右侧桌面上并点燃;

(2)移动蜡烛B,直到 ;

(3)用刻度尺测出 距离,就等于A到MN的距离.

在测量过程中,点燃蜡烛B是为了

22.随着现代科技的进步,我们目前已经能够借助人工电子耳来改善这些病人界的声音。

(1)看电视文艺节目时,你能听到演员优美动听的歌声。那么,接受声波信息的感受器位

于 内;听觉产生的部位是

(2)听觉的形成过程:(请完成下列图解)

(3)借助人工电子耳植入术的帮忙,可以将外界的 转为电流,直接刺激 ,使得病人可以感受到外界的声音。

23.水平桌面上放置一平面镜,镜面与桌面成45°角,一个小球以V匀速沿桌面向镜滚去,如图所示,则镜中小球的像相对于桌面以 速度,沿 (填方向)运动。

24.冬冬在探究光的色散现象时,看到白光经三棱镜后,光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带,冬冬对产生的原因进行了思考.受此启发,在测量凸透镜的焦距时,冬冬想再进行一个实验:如果分别用红光和紫光平行于同一个凸透镜的主光轴射入,看它们的焦距是否相同.你觉得红光的焦距 紫光的焦距(选填“大于”、“等于”或“小于”).理由是 。

25.小科同学做了一个有趣的小实验,他准备了三盆水,甲盆装10℃的水,乙盆装60℃的水,丙盆装30℃的水。先将左手放入甲盆,右手放入乙盆。一段时间后,两手同时放入丙盆,结果两手的感觉是左手感到 ,右手感到 ;说明 感受器分别感受 皮肤温度的刺激,且这些感觉形成于 。

三、实验探究题

26.小明学习了《透镜及其应用》后,了解了透镜的一些知识.请回答以下问题:

(1)近视眼镜的镜片是 透镜.

(2)通过凸透镜能看清邮票的细微之处,如图甲所示,此时凸透镜与邮票间的距离 凸透镜的焦距(选填“大于”、“等于”或“小于”).

(3)在探究“凸透镜成像规律”的实验中,当蜡烛、凸透镜、光屏的位置如图乙所示时,光屏上有一个烛焰清晰的像,则此像是 (选填“放大”、“等大”或“缩小”)、 (选填“正立”或“倒立”)的像.如果保持凸透镜的位置不变,对调蜡烛和光屏的位置, (选填“能”或“不能”)在光屏上再次得到一个烛焰清晰的像.

27.如图所示,据图回答:

(1)图甲中成 、 的 像,是 的工作原理图。

(2)图乙中成 、 的 像,是 的工作原理图。

(3)图丙中成 、 的 像,是 的工作原理图。它可通过调节 与 的距离来改变放大倍数。

28.在探究“光从空气斜射入水和油时,哪种液体对光的偏折本领较大”的实验中,小明提出如下实验方案:先让一束入射光从空气直接斜射入透明的空水槽中,记录下光斑位置(如图所示);接着分别倒入水和油,记录对应的光斑位置,再通过分析就可得到实验结论。经讨论,同学们认为这一方案是可行的,于是进行了探究实验。

(1)要实现探究目标,他们应选择图中的 (选填字母序号)两图示实验;

(2)实验时,同学们在水槽底部贴上一把自制纸质刻度尺,这样做的目的是为了 。

(3)某小组同学正确实验后,所记录的三次光斑的相对位置如图所示,经分析可知:光从空气斜射入水和油时, 对光的偏折本领较大。

29.在“探究平面镜成像特点”实验中,如图甲所示,在桌面上铺一张图象纸,在纸的中间沿横线竖直放置一块较薄的玻璃板代替平面镜、把一支点燃的蜡烛A放在玻璃板前,可看到它在玻璃板后的像,再拿一只相同但不点燃的蜡烛B、竖立在玻璃板后,移动位置,使B跟A的像重合。

(1)通过图象纸、可方便准确地得出结论,像距 (填“大于”、“小于”或“等于”)物距。

(2)蜡烛B与A的像重合,说明像与物大小 (“相等”成“不相等”)

(3)玻璃板后不点燃的蜡烛B,却好像点燃了·若在像的位置放一光屏,光屏 (填“能“或“不能”)承接到像。

(4)如图乙所示,如果玻璃板没有竖直放置,实验中会出现的情况是 。

30.兴趣小组同学用了激光笔、纸板、平面镜、量角器等器材,来探究光的反射规律。

实验次数 1 2 3

入射角 10° 32° 48°

反射角 10° 33° 49°

(1)实验中发现入射光线可见,而反射光线只能看到其中部分光路(如图)。造成该现象的原因是 。

(2)改进后,重新实验,得到如表数据。两同学对数据进行分析:甲认为只有一组数据反射角等于入射角,另外两组反射角都比入射角大,说明第一组数据有误;乙认为后两组数据不等是因为误差造成的,可以得出反射角等于入射角。但丙同学却认为两人的说法都有问题。你认为正确的做法是 。

四、解答题

31.如图所示,AB、CD是发光点S发出经平面镜反射后的两条光线,请在图中画出光路确定发光点S的位置和它经平面镜所成的像S′.

32.如图所示,李师傅要从房子A处拉导线到河岸装一盏路灯,然后拉线到房子B处安装另一盏路灯,那么河岸上的路灯安装在何处时所用导线的总长度最短?小明将河岸当作平面镜,运用光学作图法很简单地确定了安装位置,请你画出小明的作图。

33.一束光线射到某平面镜上,使其沿水平方向传播,如图所示.请在答题卡中画出所需平面镜的位置并标出入射角i和反射角r(在答题卡相应的位置上画出原图并作答).

34. 画出如图的反射光线和折射光线大致的方向.

35.平面镜与水平面的夹角为30°,光源S发出的经过平面镜反射的两条光线如图所示,请标出光源S 的位置(保留作图痕迹)。

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【分析】声音的大小叫响度,高低叫音调,特点叫音色。

【解答】曲谱中的数字反映的是声音的高低不同,即音调不同,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

2.【答案】D

【解析】【分析】本题主要考查了嗅觉的形成,嗅觉是在大脑皮层的嗅觉中枢形成的。

【解答】嗅觉感受器位于鼻腔顶部,叫做嗅黏膜,这里的嗅细胞受到某些挥发性物质的刺激,就会产生神经冲动,冲动沿嗅神经传入大脑皮层的嗅觉中枢而引起嗅觉。

故答案为:D

3.【答案】B

【解析】【分析】蜡烛发出的光在空气中沿直线传播,经过小孔射在半透明纸上,从而形成一个倒立的烛焰的像。

【解答】解:点燃的蜡烛上部发出的光线通过小孔后,射到了光屏的下部;下部发出的光线通过小孔后,射到了光屏的上部,因此蜡烛发出的光通过小孔后在塑料薄膜上会出现蜡烛倒立的实像。

故答案为:B

4.【答案】D

【解析】【分析】从视觉的形成过程解答。

【解答】视觉的形成过程是:外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物象,物象刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉,即成像与视网膜,在大脑皮层的视觉中枢形成视觉,因此外界物体反射来的光线依次经过眼球的角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜,D符合题意。

故答案为:D

5.【答案】D

【解析】【分析】耳分为外耳中耳内耳,外耳包括耳廓和外耳道。能收集声音。中耳有鼓膜鼓室听小骨,将声音转化成振动并放大声音的作用。内耳有前庭半规管耳蜗等。耳蜗内有液体和听觉感受器。

【解答】A.外耳包括耳廓和外耳道。收集声音。故A不符合题意。

B.中耳有鼓膜鼓室听小骨,鼓膜将声音转化成振动,听小骨放大声音的作用。故B不符合题意。

C.内耳有前庭半规管耳蜗等。耳蜗内有液体和听觉感受器。 故C不符合题意。

D.听小骨接收到鼓膜振动后会带动听小骨振动并将振动放大。故D符合题意。

故答案为:D

6.【答案】C

【解析】【分析】根据眼球的结构及各部分的功能解题,据图可知,1是角膜、2是晶状体、3是视网膜、4是视神经。

【解答】解:A、能调节瞳孔大小的结构是虹膜,而不是角膜,故A错误;

B、晶状体的凸度过大或眼球的前后径过长是导致近视的原因,故B错误;

C、结构3视网膜是物像形成的部位,故C正确;

D、结构4视神经,能将视网膜上形成的图像信息传到大脑皮质的视觉中枢,形成视觉,故D错误;

故答案为:C。

7.【答案】C

【解析】【分析】根据光源的概念答题:自身能够发光的物体叫做光源;自身不发光反射其它物体的光的物体不是光源。根据选项中的描述,看是否是自身在发光可做出判断。

【解答】A、金光闪闪是说物体表面很亮,一般是发生镜面反射所致,不是自身发光,不合题意;

B、红光满面是指人的脸色发红,可反射红光,不是自身发光,不合题意;

C、火光冲天是火焰发出的光,是自身发光,属于光源,符合题意;

D、波光粼粼是指水面对光的反射,不是自身发光,不合题意。

故答案为:C

8.【答案】D

【解析】【分析】能够接受声波产生振动的是鼓膜,听小骨是将振动传到内耳,耳蜗上有听觉感受器,形成与听觉有关的神经冲动,耳廓是收集声波的作用。

【解答】前庭和半规管能感受头部位置变动,当头部下垂时,前庭、半规管将感受头部的变化信息传达到大脑,人就醒了过来,因此这种接受刺激的感受器位于前庭、半规管,D符合题意。

故答案为:D

9.【答案】D

【解析】【分析】根据光的反射定律和折射规律分析即可。

【解答】两种介质的分界面肯定与法线是垂直的,因此通过入射点作MN的垂线,如下图所示;

观察发现,左侧红线上下两个角大小相等,根据“反射角等于入射角”可知,它们肯定就是反射光线和入射光线,那么反射角等于入射角:90°-60°=30°;而右侧的那条肯定就是折射光线,因此折射角就是:90°-40°=50°。因为折射角大于入射角,所以肯定是光从玻璃射入空气,即MN左侧是玻璃,右侧是空气,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

10.【答案】B

【解析】【分析】①一束平行光射到粗糙的物体表面时,反射光不再平行,而是射向各个方向,这种反射叫做漫反射,漫反射和镜面反射都遵循光的反射定律;②光在同种均匀介质中是沿直线传播的;③物体在平面镜中成正立等大的虚像;④要了解光的白光经过三棱镜发生色散时,紫色光线偏折程度最大,红色光线偏折程度最小.此题主要考查了光现象中的光的反射、平面镜成像特点、色散以及直线传播,考查得很全面,要求学生应熟练掌握.

【解答】解:

A、漫反射的光线尽管杂乱无章,但每条光线仍然遵循光的反射定律.此选项错误;

B、图乙中木工师傅利用光沿直线传播的原理来检测木板是否光滑平整.此选项正确;

C、蜡烛在玻璃板中的像是反射光线的反向延长线相交而成的,属于虚像,无法利用光屏承接.此选项错误;

D、图丁中太阳光经过三棱镜散射后,应该是紫光的偏折程度最大,所以此选项错误.

故选B.

11.【答案】C

【解析】【分析】分析各个选项中包含的物理原理即可。

【解答】 A.“日环食”是光沿直线传播形成的,故A不合题意;

B.露珠下的叶脉“变粗”,是光从空气射入水中,再射入空气中发生折射形成的,故B不合题意;

C.人眼看到不发光的物体,是因为光在物体表面发生反射,故C符合题意;

D.白光通过三棱镜产生彩色光带,属于光的色散现象,故D不合题意。

故选C。

12.【答案】C

【解析】【分析】黑色物体吸收热的本领强,辐射热的本领也强,白色物体吸热本领弱;相同时间内吸收太阳光能量的多少还与受热面积有关。

【解答】

由图中我们可以看出,四块金属片甲、乙、丙、丁完全相同,甲表面涂成白色,乙、丙、丁表面涂成黑色。

A.比较乙、丙、丁可知,乙、丙、丁都涂上了黑色,丙的受热面积最小,温度低;但甲和丙比较不能确定哪一个温度更低,所以该选项的说法是不确定的,故A错误;

B.比较甲和丁可知,甲的受热面积比丁小,而丁的吸热本领比甲强,所以无法得知甲和丁的温度谁高谁低,故B错误;

C.由图我们可以得出,乙的吸热本领和受热面积都是最强最大的,故乙的温度是最高的,故C正确;

D.甲和丙吸热本领不同,受热面积也不同,无法证明黑色物体吸热本领更强,故D错误。

故答案为:C。

13.【答案】C

【解析】【分析】油膜被日光照射后呈现彩色条纹是油膜前后表面的反射光叠加发生干涉。

【解答】 白光照到油膜上,从油膜的上、下表面反射回来,形成相干光源,由于各种色光波长不同,所产生的干涉条纹的宽度 不同,所以各色光在油膜上形成干涉条纹成彩色,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

14.【答案】B

【解析】【分析】(1)光在同一种均匀介质中沿直线传播,现象有:小孔成像、日食、月食等;

(2)不透明体的颜色由它反射的色光决定;

(3)镜面反射的反射光线比较集中,光线较强;漫反射的反射光线比较分散,光线很弱;

(4)当物体在凸透镜的二倍焦距以外时,成倒立、缩小的实像。

【解答】A.日食现象能证明光在同一均匀介质中是沿直线传播的,故A正确不合题意;

B.“去年今日此门中,人面桃花相映红”我们看到桃花是红色的,是因为桃花反射了红光,故B错误符合题意;

C.汽车喷哑光漆,可以减少平面镜反射,故C正确不合题意;

D.透过窗户上的雨滴看远处飞过的飞机,肯定在雨滴的二倍焦距以外,看到的是上下左右全部颠倒的缩小的实像,故D正确不合题意。

故选B。

15.【答案】C

【解析】【解答】小孔成像成的是一个倒立的像,像是由实际光线会聚而成的,是实像;像到小孔光的距离b小于蜡烛到小孔的距离a,所成的像是缩小的像;故选C。

【分析】蜡烛发出的光在空气中沿直线传播,经过小孔射在半透明纸上,从而形成一个倒立的烛焰的像;像的大小与像距和物距的关系有关,若像距大于物距,像大于物;若像距小于物距,像小于物。

16.【答案】自行发光;①③

【解析】【解答】能够自行发光的物体叫做光源;太阳、是自然光源;点然的蜡烛是人造光源;星星有恒星和行星以及卫星之分,只有恒星是光源,所以星星不一定是光源,月亮、正在放电影的银幕不是光源,所以一定是光源的是①③。

【分析】自身能够发光的物体叫光源,分为自然光源和人造光源,月亮不是光源。

17.【答案】反射

【解析】【分析】光源自己发光,而不发光的物体反射光线,这些光线射入眼睛后,我们才能看到它们的存在。

【解答】如图所示,我们能看见不发光的物体,是因为物体反射的光进入了我们的眼睛。

18.【答案】振动;放大实验现象

【解析】【分析】(1)根据声音的产生的知识解答;

(2)音叉的振动幅度很小,无法用肉眼直接观察到。将乒乓球靠近音叉,乒乓球的振动会十分明显,借助乒乓球的振动将音叉的振动放大,我们就能间接感受到发声的音叉在振动。

【解答】(1)如图所示,在“探究声音产生的原因”实验中,将正在发声的音叉紧靠悬线下的乒乓球,发现乒乓球被多次弹开,证明了声音是由于振动产生的。

(2)该实验中,乒乓球的作用是放大实验现象。

19.【答案】触觉;对热敏感

【解析】【分析】皮肤的真皮内由丰富的血管和感觉神经末梢,能够感受外界的冷、热、触、压等刺激。

【解答】皮肤的结构是由表皮和真皮组成的,表皮由上皮组织组成,真皮主要由结缔组织构成,真皮内由丰富的血管和感觉神经末梢,能够感受外界的冷、热、触、压等刺激。其中手指尖的触觉神经末梢比较集中,手背上热觉神经末梢比较丰富。

故答案为:触觉 热觉

20.【答案】主光轴;靠拢;会聚;远离;发散

【解析】【分析】根据透镜对光线的作用分析解答。

【解答】(1)如图甲所示,让平行于凸透镜主光轴的几束光射向凸透镜,光通过透镜靠拢主光轴,说明凸透镜对光有会聚作用。

(2)如图乙所示,让平行于透镜主光轴的几束光射向凹透镜,光通过透镜后远离主光轴,说明凹透镜对光有发散作用。

21.【答案】蜡烛B的像与蜡烛A完全重合;蜡烛B到MN的;便于确定蜡烛A与蜡烛B的像是否完全重合

【解析】【解答】解:(1)实验过程中,移动蜡烛B,直到蜡烛B的像与蜡烛A完全重合;

(2)在实验中,在玻璃板前放一支点亮的蜡烛,将另一只未点燃的蜡烛放在平板玻璃板后面,目的在于确定蜡烛A与蜡烛B的像是否完全重合的问题;

根据平面镜成像的特点可知,像到镜的距离、物到镜的距离相等,用到刻度尺测量出蜡烛B到MN的距离,即蜡烛A到MN的距离.

故答案为:(1)蜡烛B的像与蜡烛A完全重合;(2)蜡烛B到MN的;(3)便于确定蜡烛A与蜡烛B的像是否完全重合

【分析】(1)根据平面镜成像的特点:物像等大、等距、连线与镜面垂直,利用替代法进行分析;

(2)为验证物像的大小形状相同,在玻璃板前放一支点亮的蜡烛,将另一只未点燃的蜡烛放在平板玻璃板后面,未点燃才能保证另一侧光线比较暗,便于成像,

要比较像与物的位置关系,需借助直尺;用刻度尺测出两支蜡烛到玻璃板的距离便可得出像和物体到平面镜的距离关系

22.【答案】(1)耳蜗;大脑

(2)1鼓膜 2耳蜗 3听觉中枢

(3)声音;听觉神经

【解析】【解答】接受声波的感受器位于耳蜗,听觉产生的部位位于大脑,外界声波经过外耳道传到鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给大脑的一定区域(听觉中枢),人就产生了听觉。将外界的声音转化为电流直接刺激听觉神经,是的病人感受外界声音。

【分析】接受声波的感受器位于耳蜗,听觉产生的部位位于大脑,外界声波经过外耳道传到鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给听觉中枢,人就产生了听觉。

23.【答案】V;竖直向下

【解析】【分析】根据平面镜成像特点,平面镜所成的像与物体关于平面镜对称.牢记平面镜成像特点.

【解答】解:平面镜所成的像与物体关于平面镜对称,小球沿桌面向镜滚去,小球的滚动路线与平面镜的夹角为45度,则小球的像的滚动路线与镜面的夹角也是45度,两角之和为90度.所以球的像将竖直向下运动.

答案为:V 球的像将竖直向下运动.

24.【答案】大于;玻璃对红光的偏折角度较小

【解析】【解答】根据三棱镜对光线的偏折情况,可以得出,红光被偏折的程度小,紫光被偏折的程度大,当红光和紫光分别平行于凸透镜的主光轴射向相同的凸透镜时,红光的会聚点,也就是红光的焦点距离透镜远,而紫光的焦点离透镜近,所以红光的焦距大。

【分析】由图可以看出:红光的偏折程度小,紫光的偏折程度大,即红光折射能力弱紫光折射能力强。

25.【答案】热;冷;冷热觉;改变;大脑皮层

【解析】【分析】人们用眼来感受光,用耳来感受声音,用鼻来感受气味......人的感觉器官和感受器感受到环境的刺激时会发出信息,信息沿着神经传到大脑,大脑作出分析,在大脑皮层产生视觉、听觉、味觉、嗅觉和皮肤感觉等相应的感觉。皮肤是人体最大的器官,皮肤内的不同感受器能分别感受触觉、痛觉和冷热觉等。

【解答】小科准备了三盆水,甲盆装10℃的水,乙盆装60℃的水,丙盆装30℃的水。先将左手放入甲盆,右手放入乙盆。一段时间后,两手同时放入丙盆,结果两手的感觉是左手感到热,右手感到冷;说明冷热觉感受器分别感受改变皮肤温度的刺激,且这些感觉形成于大脑皮层。

故答案为:热;冷;冷热觉;改变;大脑皮层

26.【答案】(1)凹

(2)小于

(3)缩小 ;倒立 ;能

【解析】【解答】(1)近视眼的成因是晶状体太厚,折光能力太强,或者眼球在前后方向上太长,因此来自远处点的光会聚在视网膜前,到达视网膜时已经不是一点而是一个模糊的光斑了;近视眼要佩带凹透镜矫正;

(2)因放大镜成像时,须将物体放在焦点之内,即这时放大镜与邮票之间的距离应小于凸透镜的焦距,此时会成正立放大的虚像;

(3)如图,物距大于像距,当u>2f,成倒立、缩小的实像,如果保持凸透镜的位置不变,对调蜡烛和光屏的位置,则蜡烛在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间,在光屏上能得到倒立、放大的实像.

故答案为:(1)凹;(2)小于;(3)缩小;倒立;能.

【分析】(1)根据近视眼的成因及其矫正方法确定透镜的类型;

(2)用当物体放在凸透镜焦点之内时,会成正立放大的虚像,放大镜正是应用了这一原理.

(3)u>2f,成倒立、缩小的实像,应用于照相机.

2f>u>f,成倒立、放大的实像.

27.【答案】(1)倒立;缩小;实;照相机

(2)倒立;放大;实;投影仪(或幻灯机)

(3)正立;放大;虚;放大镜;放大镜;物体

【解析】【分析】根据物体的位置确定成像特点,据此确定成像特点的应用。

【解答】(1)根据图甲可知,蜡烛在凸透镜的二倍焦距以外,成倒立、缩小的实像,是照相机的工作原理图。

(2)根据乙图可知,蜡烛在一倍焦距和二倍焦距之间,成倒立、放大的实像,是投影仪(或幻灯机)的工作原理图。

(3)根据丙图可知,蜡烛在一倍焦距内,成正立、放大的虚像,是放大镜的工作原理图。它是通过调节放大镜与物体的距离来改变放大倍数。

28.【答案】(1)B、D

(2)记录每一次光斑的位置

(3)油

【解析】【解答】(1)根据控制变量法的思想,要探究水和油对光的偏折本领大小,必须控制入射角和液面的高度相同,符合条件的有B、D两图;(2)在水槽底部贴上一把自制纸质刻度尺,目的是为了记录液体对光的偏折的光斑的位置,比较液体对光的偏折程度,体现了转换法的思想;(3)根据记录,油中光斑的位置距离空气比较远,因此油对光线的偏折程度大,对光的偏折本领较大。

【分析】实验的目的是探究水和油对光的偏折本领,因此需要控制入射角和液面的高度相同;

为了把液体对光线的偏折程度体现出来,需要在水槽底部贴上刻度尺,记录折射光线照射在水槽底部的光斑的位置;

通过记录的位置,和空气中照射点光斑相比较,距离空气中光斑越远,说明对光的偏折本领越大。

29.【答案】(1)等于

(2)相等

(3)不能

(4)蜡烛B与蜡烛A的像不能完全重合

【解析】【分析】(1)根据平面镜成像的特点解答像距和物距的关系;

(2)根据平面镜成像的特点判断像与物的大小关系;

(3)实像由实际光线会聚而成,能成在光屏上,也能被光屏挡住;虚线不是由实际光线会聚而成,不能成在光屏上,也不能被光屏挡住;

(4)平面镜中的像与物体关于平面镜对称,如果镜面与桌面垂直,那么像正好成在水平方向的桌面上,这时物体和像能够完全重合;如果镜面不垂直,那么像要么成在桌面上方,要么成在桌面下方,物体和像肯定不能完全重合。

【解答】(1)通过图象纸、可方便准确地得出结论,像距等于物距;

(2)蜡烛B与A的像重合,说明像与物大小相等;

(3)玻璃板后不点燃的蜡烛B,却好像点燃了;若在像的位置放一光屏,因为成的是虚像,所以光屏不能承接到像。

(4)如图乙所示,如果玻璃板没有竖直放置,实验中会出现的情况是:蜡烛B与蜡烛A的像不能完全重合。

30.【答案】(1)纸板略有弯曲,不在同一平面内

(2)改变入射角,再多做几次实验

【解析】【分析】(1)反射光线、法线和入射光线在同一平面内,可从反射屏是否在同一平面内进行分析;

(2)在物理学中,为了保证实验结论的正确性,往往需要进行多次实验,从而收集多组数据,从大量的数据中去掉次要因素,抓住主要因素,从而得到客观公正的结论。

【解答】(1)如果作为反射屏的纸板本身不是一个平面,而是略有弯曲,那么就会出现反射光线只能看到一部分的现象。

(2)我认为正确的做法是:改变入射角,再多做几次实验,比较反射角和入射角的关系,找到它们之间的规律。

故答案为:(1)纸板略有弯曲,不在同一平面内;(2)改变入射角,再多做几次实验。

31.【答案】解:第一种作法:先将两条反射光线AB、CD反向延长交于一点S′,即为发光点S经平面镜所成的像,再过平面镜作出S′的对称点S,即为发光点的位置,并连接SA、SC画出入射光线,如图所示:

第二种作法:先过A点垂直镜面作出法线,在法线左侧指向入射点画出入射光线,注意反射角要等于入射角,同理画出反射光线CD的入射光线,两条入射光线的交点S即为发光点的位置,再过平面镜作出S的对称点 S′,即为平面镜中像的位置,如图所示:

【解析】【解答】本题有两种作法:第一种作法:根据反射光线反向延长过像点,作出发光点的像点S′,再根据平面镜成像的特点:像与物关于平面镜对称作出发光点S的位置,补出入射光线.第二种作法:根据光的反射定律:反射光线、入射光线、法线在同一个平面内,反射光线与入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角,作出两条反射光线的入射光线,交点即为发光点的位置.

【分析】本题用到了光的反射定律、反射光线反向延长过像点、像与物关于平面镜对称,提供了两种解题思路:先将反射光线反向延长作像点后由平面镜成像的对称性作发光点或先根据光的反射作出发光点,再根据平面镜成像的对称性作出像点.

32.【答案】如图:

【解析】【解答】作出点A关于水面的对称点C,连接BC交于河岸一点E,点E即为安装路灯的位置;如图:

因为两点之间线段最短,所以CE+BE最短,即河岸上的点E为路灯的位置。

【分析】根据平面镜成像的特点以及反射光线反向延长过像点,作出河岸上的点E,保证AE+BE最短,E点即为路灯的位置。

33.【答案】解:由题知,OB为反射光线,过入射点作入射光线AO与反射光线OB夹角的平分线(即法线),再过入射点作垂直于法线的平面镜.同时,标出入射角i和反射角r,如图所示:

【解析】【解答】解:由题知,OB为反射光线,过入射点作入射光线AO与反射光线OB夹角的平分线(即法线),再过入射点作垂直于法线的平面镜.同时,标出入射角i和反射角r,如图所示:

【分析】法线是反射光线与入射光线形成夹角的角平分线,而平面镜与法线垂直而且过反射点,从而确定平面镜的位置.

34.【答案】解:过入射点作垂直于界面的法线,根据反射角等于入射角画出反射光线;根据折射角小于入射角画出折射光线.如图所示:

【解析】【分析】(1)先过入射点作出法线,然后根据入射光线、反射光线以及法线在同一平面内,并且反射角等于入射角,画出反射光线;

(2)根据入射光线、折射光线以及法线在同一平面内,折射角小于入射角,确定折射光线的方向.

35.【答案】 或者

【解析】【分析】(1)物体在平面镜中所成的像是反射光线反向延长线的交点;像和物体关于平面镜对称;

(2)在光的反射现象中,反射角等于入射角;物体是所有入射光线的交点。

【解答】方法一:首先将两条反射光线反向延长相较于S’,这就是光源S在平面镜里所成的像。然后通过S'作平面镜的垂线,最后根据“物像等距”在镜面上方那条垂线上找到发光点S,如下图所示:

方法二:通过两个入射点分别作镜面的垂线,这就是法线。然后根据“反射角等于入射角”在法线左侧画出入射光线,最后将两条入射光线反向延长相交于S,这就是光源的位置,如下图所示:

1 / 1

一、单选题

1.助力北京冬奥、冬残奥的歌曲《一起向未来》,下面是它的一部分曲谱:

曲谱中的数字反映的是声音三要素中的( )

A.响度 B.音调 C.音色 D.振幅

2.2021年4月,虹桥镇大乌石村举行樱花节,美食巷中烤串香气扑鼻,这种嗅觉的形成部位在( )

A.鼻腔 B.嗅觉细胞 C.嗅觉神经 D.大脑

3.在较暗的室内,把一支点燃的蜡烛放在一块半透明的塑料薄膜前,在它们之间放一块中间钻有小孔的不透明的报纸,则会在塑料薄膜出现( )

A.蜡烛正立的虚像 B.蜡烛倒立的实像

C.蜡烛正立的实像 D.小孔的实像

4.外界物体反射来的光线依次经过眼球的( )

A.角膜→晶状体→玻璃体→瞳孔→视网膜

B.晶状体→玻璃体→角膜→瞳孔→视网膜

C.视网膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→角膜

D.角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜

5.如图所示为耳的结构,下列叙述不正确的是( )

A.耳廓属于外耳,负责收集声波

B.鼓膜可以将声波转化为振动

C.耳蜗内充满了液体和听觉感受器

D.鼓室内的听小骨是固定不动的

6.下图为眼球的结构示意图,请据图判断,下列叙述正确的是( )

A.结构1能调节瞳孔大小

B.结构2过度变凸,则看不清近处物体

C.结构3是物像形成的部位

D.结构4是视觉形成的部位

7.下列四个词语所描述的光现象中,表示能自行发光的是 ( )

A.金光闪闪 B.红光满面 C.火光冲天 D.波光粼粼

8.当我们坐着睡觉时,头部下垂后会立即醒来,这种接受刺激的感受器位于( )

A.耳廓 B.耳蜗

C.听小骨 D.前庭、半规管

9.如图所示,光在玻璃和空气的界面MN同时发生了反射和折射,以下说法正确的是( )

A.入射角为60°,界面右侧是空气

B.折射角为40°,界面右侧是玻璃

C.入射角为30°,界面左侧是空气

D.折射角为50°,界面左侧是玻璃

10.下列光学现象及其解释正确的是( )

A.图中,漫反射的光线杂乱无章,因此不遵循光的反射定律

B.图中,木工师傅观察木板是否光滑平整利用了光的直线传播的性质

C.图中,移去蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏上能接收到蜡烛A的像

D.图中,表示太阳光经过三棱镜色散后的色光排列情况

11.如图所示的四个光现象中,由光的反射形成的是( )

A.“日环食”

B.露珠下的叶脉“变粗”

C.人眼看到不发光的物体

D.白光通过三棱镜产生彩色光带

12.将完全相同的四块金属片甲、乙、丙、丁,按如图所示方式放置,若将甲表面涂成白色,乙、丙、丁表面涂成黑色,则在阳光下暴晒一段时间后,比较它们的温度,下列说法正确的是( )

A.丙的温度最低

B.甲的温度一定比丁高

C.乙的温度最高

D.甲丙两组实验一定可以证明黑色物体吸热本领更强

13.下雨后路面上积了一些水,水面上有一层薄油膜,在阳光的照耀下这层油膜的颜色是( )

A.白色的 B.红色的 C.彩色的 D.黑色的

14.下列叙述与图中情景不相符的是( )

A.日食现象能证明光在同一均匀介质中是沿直线传播的

B.“去年今日此门中,人面桃花相映红”我们看到桃花是红色的,是因为桃花吸收了红光,反射了其他颜色的光

C.汽车喷哑光漆,可以减少平面镜反射

D.透过窗户上的雨滴看远处飞过的飞机,看到的是上下左右全部颠倒的缩小的实像

15.如图,点燃的蜡烛放在距小孔a处,它成像在距小孔b的半透明纸上,且a大于b.则半透明纸上的像是( )

A.倒立、放大的虚像 B.正立、缩小的虚像

C.倒立、缩小的实像 D.正立、放大的实像

二、填空题

16.能够 的物体叫做光源.下列物体中①太阳;②月亮;③点然的蜡烛;④星星;⑤正在放电影的银幕,其中一定是光源的是(填序号) .

17.如图所示,我们能看见不发光的物体,是因为物体 的光进入了我们的眼睛。

18.如图所示,在“探究声音产生的原因”实验中,将正在发声的音叉紧靠悬线下的乒乓球,发现乒乓球被多次弹开,证明了声音是由于 产生的。该实验中,乒乓球的作用是

。

19.皮肤的各个部位对各种刺激的敏感程度是不同的,如抚摸一般用手指尖,因为这个部位的 神经末梢比较集中。要测试病人额头的温度,一般用手背,因为手背上 的神经末梢比较丰富。

20.如图甲所示,让平行于凸透镜 的几束光射向凸透镜,光通过透镜 (填“靠拢”或“远离”)主光轴,说明凸透镜对光有 作用。如图乙所示,让平行于透镜主光轴的几束光射向凹透镜,光通过透镜后 (填“靠拢”或“远离”)主光轴,说明凹透镜对光有 作用。

21. 在学校游艺晚会上,小明表演的“巧测距离”引起了同学们的极大兴趣.如图,桌面上有一个密闭的长方体木箱,其中一个侧面MN是透明薄玻璃,箱内有一支蜡烛A.在不打开箱子的情况下,他利用一支完全相同的蜡烛B、刻度尺、火柴测出了箱内蜡烛A到侧面MN的距离,方法如下:

(1)把蜡烛B放到箱子侧面MN的右侧桌面上并点燃;

(2)移动蜡烛B,直到 ;

(3)用刻度尺测出 距离,就等于A到MN的距离.

在测量过程中,点燃蜡烛B是为了

22.随着现代科技的进步,我们目前已经能够借助人工电子耳来改善这些病人界的声音。

(1)看电视文艺节目时,你能听到演员优美动听的歌声。那么,接受声波信息的感受器位

于 内;听觉产生的部位是

(2)听觉的形成过程:(请完成下列图解)

(3)借助人工电子耳植入术的帮忙,可以将外界的 转为电流,直接刺激 ,使得病人可以感受到外界的声音。

23.水平桌面上放置一平面镜,镜面与桌面成45°角,一个小球以V匀速沿桌面向镜滚去,如图所示,则镜中小球的像相对于桌面以 速度,沿 (填方向)运动。

24.冬冬在探究光的色散现象时,看到白光经三棱镜后,光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带,冬冬对产生的原因进行了思考.受此启发,在测量凸透镜的焦距时,冬冬想再进行一个实验:如果分别用红光和紫光平行于同一个凸透镜的主光轴射入,看它们的焦距是否相同.你觉得红光的焦距 紫光的焦距(选填“大于”、“等于”或“小于”).理由是 。

25.小科同学做了一个有趣的小实验,他准备了三盆水,甲盆装10℃的水,乙盆装60℃的水,丙盆装30℃的水。先将左手放入甲盆,右手放入乙盆。一段时间后,两手同时放入丙盆,结果两手的感觉是左手感到 ,右手感到 ;说明 感受器分别感受 皮肤温度的刺激,且这些感觉形成于 。

三、实验探究题

26.小明学习了《透镜及其应用》后,了解了透镜的一些知识.请回答以下问题:

(1)近视眼镜的镜片是 透镜.

(2)通过凸透镜能看清邮票的细微之处,如图甲所示,此时凸透镜与邮票间的距离 凸透镜的焦距(选填“大于”、“等于”或“小于”).

(3)在探究“凸透镜成像规律”的实验中,当蜡烛、凸透镜、光屏的位置如图乙所示时,光屏上有一个烛焰清晰的像,则此像是 (选填“放大”、“等大”或“缩小”)、 (选填“正立”或“倒立”)的像.如果保持凸透镜的位置不变,对调蜡烛和光屏的位置, (选填“能”或“不能”)在光屏上再次得到一个烛焰清晰的像.

27.如图所示,据图回答:

(1)图甲中成 、 的 像,是 的工作原理图。

(2)图乙中成 、 的 像,是 的工作原理图。

(3)图丙中成 、 的 像,是 的工作原理图。它可通过调节 与 的距离来改变放大倍数。

28.在探究“光从空气斜射入水和油时,哪种液体对光的偏折本领较大”的实验中,小明提出如下实验方案:先让一束入射光从空气直接斜射入透明的空水槽中,记录下光斑位置(如图所示);接着分别倒入水和油,记录对应的光斑位置,再通过分析就可得到实验结论。经讨论,同学们认为这一方案是可行的,于是进行了探究实验。

(1)要实现探究目标,他们应选择图中的 (选填字母序号)两图示实验;

(2)实验时,同学们在水槽底部贴上一把自制纸质刻度尺,这样做的目的是为了 。

(3)某小组同学正确实验后,所记录的三次光斑的相对位置如图所示,经分析可知:光从空气斜射入水和油时, 对光的偏折本领较大。

29.在“探究平面镜成像特点”实验中,如图甲所示,在桌面上铺一张图象纸,在纸的中间沿横线竖直放置一块较薄的玻璃板代替平面镜、把一支点燃的蜡烛A放在玻璃板前,可看到它在玻璃板后的像,再拿一只相同但不点燃的蜡烛B、竖立在玻璃板后,移动位置,使B跟A的像重合。

(1)通过图象纸、可方便准确地得出结论,像距 (填“大于”、“小于”或“等于”)物距。

(2)蜡烛B与A的像重合,说明像与物大小 (“相等”成“不相等”)

(3)玻璃板后不点燃的蜡烛B,却好像点燃了·若在像的位置放一光屏,光屏 (填“能“或“不能”)承接到像。

(4)如图乙所示,如果玻璃板没有竖直放置,实验中会出现的情况是 。

30.兴趣小组同学用了激光笔、纸板、平面镜、量角器等器材,来探究光的反射规律。

实验次数 1 2 3

入射角 10° 32° 48°

反射角 10° 33° 49°

(1)实验中发现入射光线可见,而反射光线只能看到其中部分光路(如图)。造成该现象的原因是 。

(2)改进后,重新实验,得到如表数据。两同学对数据进行分析:甲认为只有一组数据反射角等于入射角,另外两组反射角都比入射角大,说明第一组数据有误;乙认为后两组数据不等是因为误差造成的,可以得出反射角等于入射角。但丙同学却认为两人的说法都有问题。你认为正确的做法是 。

四、解答题

31.如图所示,AB、CD是发光点S发出经平面镜反射后的两条光线,请在图中画出光路确定发光点S的位置和它经平面镜所成的像S′.

32.如图所示,李师傅要从房子A处拉导线到河岸装一盏路灯,然后拉线到房子B处安装另一盏路灯,那么河岸上的路灯安装在何处时所用导线的总长度最短?小明将河岸当作平面镜,运用光学作图法很简单地确定了安装位置,请你画出小明的作图。

33.一束光线射到某平面镜上,使其沿水平方向传播,如图所示.请在答题卡中画出所需平面镜的位置并标出入射角i和反射角r(在答题卡相应的位置上画出原图并作答).

34. 画出如图的反射光线和折射光线大致的方向.

35.平面镜与水平面的夹角为30°,光源S发出的经过平面镜反射的两条光线如图所示,请标出光源S 的位置(保留作图痕迹)。

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【分析】声音的大小叫响度,高低叫音调,特点叫音色。

【解答】曲谱中的数字反映的是声音的高低不同,即音调不同,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

2.【答案】D

【解析】【分析】本题主要考查了嗅觉的形成,嗅觉是在大脑皮层的嗅觉中枢形成的。

【解答】嗅觉感受器位于鼻腔顶部,叫做嗅黏膜,这里的嗅细胞受到某些挥发性物质的刺激,就会产生神经冲动,冲动沿嗅神经传入大脑皮层的嗅觉中枢而引起嗅觉。

故答案为:D

3.【答案】B

【解析】【分析】蜡烛发出的光在空气中沿直线传播,经过小孔射在半透明纸上,从而形成一个倒立的烛焰的像。

【解答】解:点燃的蜡烛上部发出的光线通过小孔后,射到了光屏的下部;下部发出的光线通过小孔后,射到了光屏的上部,因此蜡烛发出的光通过小孔后在塑料薄膜上会出现蜡烛倒立的实像。

故答案为:B

4.【答案】D

【解析】【分析】从视觉的形成过程解答。

【解答】视觉的形成过程是:外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物象,物象刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉,即成像与视网膜,在大脑皮层的视觉中枢形成视觉,因此外界物体反射来的光线依次经过眼球的角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜,D符合题意。

故答案为:D

5.【答案】D

【解析】【分析】耳分为外耳中耳内耳,外耳包括耳廓和外耳道。能收集声音。中耳有鼓膜鼓室听小骨,将声音转化成振动并放大声音的作用。内耳有前庭半规管耳蜗等。耳蜗内有液体和听觉感受器。

【解答】A.外耳包括耳廓和外耳道。收集声音。故A不符合题意。

B.中耳有鼓膜鼓室听小骨,鼓膜将声音转化成振动,听小骨放大声音的作用。故B不符合题意。

C.内耳有前庭半规管耳蜗等。耳蜗内有液体和听觉感受器。 故C不符合题意。

D.听小骨接收到鼓膜振动后会带动听小骨振动并将振动放大。故D符合题意。

故答案为:D

6.【答案】C

【解析】【分析】根据眼球的结构及各部分的功能解题,据图可知,1是角膜、2是晶状体、3是视网膜、4是视神经。

【解答】解:A、能调节瞳孔大小的结构是虹膜,而不是角膜,故A错误;

B、晶状体的凸度过大或眼球的前后径过长是导致近视的原因,故B错误;

C、结构3视网膜是物像形成的部位,故C正确;

D、结构4视神经,能将视网膜上形成的图像信息传到大脑皮质的视觉中枢,形成视觉,故D错误;

故答案为:C。

7.【答案】C

【解析】【分析】根据光源的概念答题:自身能够发光的物体叫做光源;自身不发光反射其它物体的光的物体不是光源。根据选项中的描述,看是否是自身在发光可做出判断。

【解答】A、金光闪闪是说物体表面很亮,一般是发生镜面反射所致,不是自身发光,不合题意;

B、红光满面是指人的脸色发红,可反射红光,不是自身发光,不合题意;

C、火光冲天是火焰发出的光,是自身发光,属于光源,符合题意;

D、波光粼粼是指水面对光的反射,不是自身发光,不合题意。

故答案为:C

8.【答案】D

【解析】【分析】能够接受声波产生振动的是鼓膜,听小骨是将振动传到内耳,耳蜗上有听觉感受器,形成与听觉有关的神经冲动,耳廓是收集声波的作用。

【解答】前庭和半规管能感受头部位置变动,当头部下垂时,前庭、半规管将感受头部的变化信息传达到大脑,人就醒了过来,因此这种接受刺激的感受器位于前庭、半规管,D符合题意。

故答案为:D

9.【答案】D

【解析】【分析】根据光的反射定律和折射规律分析即可。

【解答】两种介质的分界面肯定与法线是垂直的,因此通过入射点作MN的垂线,如下图所示;

观察发现,左侧红线上下两个角大小相等,根据“反射角等于入射角”可知,它们肯定就是反射光线和入射光线,那么反射角等于入射角:90°-60°=30°;而右侧的那条肯定就是折射光线,因此折射角就是:90°-40°=50°。因为折射角大于入射角,所以肯定是光从玻璃射入空气,即MN左侧是玻璃,右侧是空气,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

10.【答案】B

【解析】【分析】①一束平行光射到粗糙的物体表面时,反射光不再平行,而是射向各个方向,这种反射叫做漫反射,漫反射和镜面反射都遵循光的反射定律;②光在同种均匀介质中是沿直线传播的;③物体在平面镜中成正立等大的虚像;④要了解光的白光经过三棱镜发生色散时,紫色光线偏折程度最大,红色光线偏折程度最小.此题主要考查了光现象中的光的反射、平面镜成像特点、色散以及直线传播,考查得很全面,要求学生应熟练掌握.

【解答】解:

A、漫反射的光线尽管杂乱无章,但每条光线仍然遵循光的反射定律.此选项错误;

B、图乙中木工师傅利用光沿直线传播的原理来检测木板是否光滑平整.此选项正确;

C、蜡烛在玻璃板中的像是反射光线的反向延长线相交而成的,属于虚像,无法利用光屏承接.此选项错误;

D、图丁中太阳光经过三棱镜散射后,应该是紫光的偏折程度最大,所以此选项错误.

故选B.

11.【答案】C

【解析】【分析】分析各个选项中包含的物理原理即可。

【解答】 A.“日环食”是光沿直线传播形成的,故A不合题意;

B.露珠下的叶脉“变粗”,是光从空气射入水中,再射入空气中发生折射形成的,故B不合题意;

C.人眼看到不发光的物体,是因为光在物体表面发生反射,故C符合题意;

D.白光通过三棱镜产生彩色光带,属于光的色散现象,故D不合题意。

故选C。

12.【答案】C

【解析】【分析】黑色物体吸收热的本领强,辐射热的本领也强,白色物体吸热本领弱;相同时间内吸收太阳光能量的多少还与受热面积有关。

【解答】

由图中我们可以看出,四块金属片甲、乙、丙、丁完全相同,甲表面涂成白色,乙、丙、丁表面涂成黑色。

A.比较乙、丙、丁可知,乙、丙、丁都涂上了黑色,丙的受热面积最小,温度低;但甲和丙比较不能确定哪一个温度更低,所以该选项的说法是不确定的,故A错误;

B.比较甲和丁可知,甲的受热面积比丁小,而丁的吸热本领比甲强,所以无法得知甲和丁的温度谁高谁低,故B错误;

C.由图我们可以得出,乙的吸热本领和受热面积都是最强最大的,故乙的温度是最高的,故C正确;

D.甲和丙吸热本领不同,受热面积也不同,无法证明黑色物体吸热本领更强,故D错误。

故答案为:C。

13.【答案】C

【解析】【分析】油膜被日光照射后呈现彩色条纹是油膜前后表面的反射光叠加发生干涉。

【解答】 白光照到油膜上,从油膜的上、下表面反射回来,形成相干光源,由于各种色光波长不同,所产生的干涉条纹的宽度 不同,所以各色光在油膜上形成干涉条纹成彩色,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

14.【答案】B

【解析】【分析】(1)光在同一种均匀介质中沿直线传播,现象有:小孔成像、日食、月食等;

(2)不透明体的颜色由它反射的色光决定;

(3)镜面反射的反射光线比较集中,光线较强;漫反射的反射光线比较分散,光线很弱;

(4)当物体在凸透镜的二倍焦距以外时,成倒立、缩小的实像。

【解答】A.日食现象能证明光在同一均匀介质中是沿直线传播的,故A正确不合题意;

B.“去年今日此门中,人面桃花相映红”我们看到桃花是红色的,是因为桃花反射了红光,故B错误符合题意;

C.汽车喷哑光漆,可以减少平面镜反射,故C正确不合题意;

D.透过窗户上的雨滴看远处飞过的飞机,肯定在雨滴的二倍焦距以外,看到的是上下左右全部颠倒的缩小的实像,故D正确不合题意。

故选B。

15.【答案】C

【解析】【解答】小孔成像成的是一个倒立的像,像是由实际光线会聚而成的,是实像;像到小孔光的距离b小于蜡烛到小孔的距离a,所成的像是缩小的像;故选C。

【分析】蜡烛发出的光在空气中沿直线传播,经过小孔射在半透明纸上,从而形成一个倒立的烛焰的像;像的大小与像距和物距的关系有关,若像距大于物距,像大于物;若像距小于物距,像小于物。

16.【答案】自行发光;①③

【解析】【解答】能够自行发光的物体叫做光源;太阳、是自然光源;点然的蜡烛是人造光源;星星有恒星和行星以及卫星之分,只有恒星是光源,所以星星不一定是光源,月亮、正在放电影的银幕不是光源,所以一定是光源的是①③。

【分析】自身能够发光的物体叫光源,分为自然光源和人造光源,月亮不是光源。

17.【答案】反射

【解析】【分析】光源自己发光,而不发光的物体反射光线,这些光线射入眼睛后,我们才能看到它们的存在。

【解答】如图所示,我们能看见不发光的物体,是因为物体反射的光进入了我们的眼睛。

18.【答案】振动;放大实验现象

【解析】【分析】(1)根据声音的产生的知识解答;

(2)音叉的振动幅度很小,无法用肉眼直接观察到。将乒乓球靠近音叉,乒乓球的振动会十分明显,借助乒乓球的振动将音叉的振动放大,我们就能间接感受到发声的音叉在振动。

【解答】(1)如图所示,在“探究声音产生的原因”实验中,将正在发声的音叉紧靠悬线下的乒乓球,发现乒乓球被多次弹开,证明了声音是由于振动产生的。

(2)该实验中,乒乓球的作用是放大实验现象。

19.【答案】触觉;对热敏感

【解析】【分析】皮肤的真皮内由丰富的血管和感觉神经末梢,能够感受外界的冷、热、触、压等刺激。

【解答】皮肤的结构是由表皮和真皮组成的,表皮由上皮组织组成,真皮主要由结缔组织构成,真皮内由丰富的血管和感觉神经末梢,能够感受外界的冷、热、触、压等刺激。其中手指尖的触觉神经末梢比较集中,手背上热觉神经末梢比较丰富。

故答案为:触觉 热觉

20.【答案】主光轴;靠拢;会聚;远离;发散

【解析】【分析】根据透镜对光线的作用分析解答。

【解答】(1)如图甲所示,让平行于凸透镜主光轴的几束光射向凸透镜,光通过透镜靠拢主光轴,说明凸透镜对光有会聚作用。

(2)如图乙所示,让平行于透镜主光轴的几束光射向凹透镜,光通过透镜后远离主光轴,说明凹透镜对光有发散作用。

21.【答案】蜡烛B的像与蜡烛A完全重合;蜡烛B到MN的;便于确定蜡烛A与蜡烛B的像是否完全重合

【解析】【解答】解:(1)实验过程中,移动蜡烛B,直到蜡烛B的像与蜡烛A完全重合;

(2)在实验中,在玻璃板前放一支点亮的蜡烛,将另一只未点燃的蜡烛放在平板玻璃板后面,目的在于确定蜡烛A与蜡烛B的像是否完全重合的问题;

根据平面镜成像的特点可知,像到镜的距离、物到镜的距离相等,用到刻度尺测量出蜡烛B到MN的距离,即蜡烛A到MN的距离.

故答案为:(1)蜡烛B的像与蜡烛A完全重合;(2)蜡烛B到MN的;(3)便于确定蜡烛A与蜡烛B的像是否完全重合

【分析】(1)根据平面镜成像的特点:物像等大、等距、连线与镜面垂直,利用替代法进行分析;

(2)为验证物像的大小形状相同,在玻璃板前放一支点亮的蜡烛,将另一只未点燃的蜡烛放在平板玻璃板后面,未点燃才能保证另一侧光线比较暗,便于成像,

要比较像与物的位置关系,需借助直尺;用刻度尺测出两支蜡烛到玻璃板的距离便可得出像和物体到平面镜的距离关系

22.【答案】(1)耳蜗;大脑

(2)1鼓膜 2耳蜗 3听觉中枢

(3)声音;听觉神经

【解析】【解答】接受声波的感受器位于耳蜗,听觉产生的部位位于大脑,外界声波经过外耳道传到鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给大脑的一定区域(听觉中枢),人就产生了听觉。将外界的声音转化为电流直接刺激听觉神经,是的病人感受外界声音。

【分析】接受声波的感受器位于耳蜗,听觉产生的部位位于大脑,外界声波经过外耳道传到鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给听觉中枢,人就产生了听觉。

23.【答案】V;竖直向下

【解析】【分析】根据平面镜成像特点,平面镜所成的像与物体关于平面镜对称.牢记平面镜成像特点.

【解答】解:平面镜所成的像与物体关于平面镜对称,小球沿桌面向镜滚去,小球的滚动路线与平面镜的夹角为45度,则小球的像的滚动路线与镜面的夹角也是45度,两角之和为90度.所以球的像将竖直向下运动.

答案为:V 球的像将竖直向下运动.

24.【答案】大于;玻璃对红光的偏折角度较小

【解析】【解答】根据三棱镜对光线的偏折情况,可以得出,红光被偏折的程度小,紫光被偏折的程度大,当红光和紫光分别平行于凸透镜的主光轴射向相同的凸透镜时,红光的会聚点,也就是红光的焦点距离透镜远,而紫光的焦点离透镜近,所以红光的焦距大。

【分析】由图可以看出:红光的偏折程度小,紫光的偏折程度大,即红光折射能力弱紫光折射能力强。

25.【答案】热;冷;冷热觉;改变;大脑皮层

【解析】【分析】人们用眼来感受光,用耳来感受声音,用鼻来感受气味......人的感觉器官和感受器感受到环境的刺激时会发出信息,信息沿着神经传到大脑,大脑作出分析,在大脑皮层产生视觉、听觉、味觉、嗅觉和皮肤感觉等相应的感觉。皮肤是人体最大的器官,皮肤内的不同感受器能分别感受触觉、痛觉和冷热觉等。

【解答】小科准备了三盆水,甲盆装10℃的水,乙盆装60℃的水,丙盆装30℃的水。先将左手放入甲盆,右手放入乙盆。一段时间后,两手同时放入丙盆,结果两手的感觉是左手感到热,右手感到冷;说明冷热觉感受器分别感受改变皮肤温度的刺激,且这些感觉形成于大脑皮层。

故答案为:热;冷;冷热觉;改变;大脑皮层

26.【答案】(1)凹

(2)小于

(3)缩小 ;倒立 ;能

【解析】【解答】(1)近视眼的成因是晶状体太厚,折光能力太强,或者眼球在前后方向上太长,因此来自远处点的光会聚在视网膜前,到达视网膜时已经不是一点而是一个模糊的光斑了;近视眼要佩带凹透镜矫正;

(2)因放大镜成像时,须将物体放在焦点之内,即这时放大镜与邮票之间的距离应小于凸透镜的焦距,此时会成正立放大的虚像;

(3)如图,物距大于像距,当u>2f,成倒立、缩小的实像,如果保持凸透镜的位置不变,对调蜡烛和光屏的位置,则蜡烛在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间,在光屏上能得到倒立、放大的实像.

故答案为:(1)凹;(2)小于;(3)缩小;倒立;能.

【分析】(1)根据近视眼的成因及其矫正方法确定透镜的类型;

(2)用当物体放在凸透镜焦点之内时,会成正立放大的虚像,放大镜正是应用了这一原理.

(3)u>2f,成倒立、缩小的实像,应用于照相机.

2f>u>f,成倒立、放大的实像.

27.【答案】(1)倒立;缩小;实;照相机

(2)倒立;放大;实;投影仪(或幻灯机)

(3)正立;放大;虚;放大镜;放大镜;物体

【解析】【分析】根据物体的位置确定成像特点,据此确定成像特点的应用。

【解答】(1)根据图甲可知,蜡烛在凸透镜的二倍焦距以外,成倒立、缩小的实像,是照相机的工作原理图。

(2)根据乙图可知,蜡烛在一倍焦距和二倍焦距之间,成倒立、放大的实像,是投影仪(或幻灯机)的工作原理图。

(3)根据丙图可知,蜡烛在一倍焦距内,成正立、放大的虚像,是放大镜的工作原理图。它是通过调节放大镜与物体的距离来改变放大倍数。

28.【答案】(1)B、D

(2)记录每一次光斑的位置

(3)油

【解析】【解答】(1)根据控制变量法的思想,要探究水和油对光的偏折本领大小,必须控制入射角和液面的高度相同,符合条件的有B、D两图;(2)在水槽底部贴上一把自制纸质刻度尺,目的是为了记录液体对光的偏折的光斑的位置,比较液体对光的偏折程度,体现了转换法的思想;(3)根据记录,油中光斑的位置距离空气比较远,因此油对光线的偏折程度大,对光的偏折本领较大。

【分析】实验的目的是探究水和油对光的偏折本领,因此需要控制入射角和液面的高度相同;

为了把液体对光线的偏折程度体现出来,需要在水槽底部贴上刻度尺,记录折射光线照射在水槽底部的光斑的位置;

通过记录的位置,和空气中照射点光斑相比较,距离空气中光斑越远,说明对光的偏折本领越大。

29.【答案】(1)等于

(2)相等

(3)不能

(4)蜡烛B与蜡烛A的像不能完全重合

【解析】【分析】(1)根据平面镜成像的特点解答像距和物距的关系;

(2)根据平面镜成像的特点判断像与物的大小关系;

(3)实像由实际光线会聚而成,能成在光屏上,也能被光屏挡住;虚线不是由实际光线会聚而成,不能成在光屏上,也不能被光屏挡住;

(4)平面镜中的像与物体关于平面镜对称,如果镜面与桌面垂直,那么像正好成在水平方向的桌面上,这时物体和像能够完全重合;如果镜面不垂直,那么像要么成在桌面上方,要么成在桌面下方,物体和像肯定不能完全重合。

【解答】(1)通过图象纸、可方便准确地得出结论,像距等于物距;

(2)蜡烛B与A的像重合,说明像与物大小相等;

(3)玻璃板后不点燃的蜡烛B,却好像点燃了;若在像的位置放一光屏,因为成的是虚像,所以光屏不能承接到像。

(4)如图乙所示,如果玻璃板没有竖直放置,实验中会出现的情况是:蜡烛B与蜡烛A的像不能完全重合。

30.【答案】(1)纸板略有弯曲,不在同一平面内

(2)改变入射角,再多做几次实验

【解析】【分析】(1)反射光线、法线和入射光线在同一平面内,可从反射屏是否在同一平面内进行分析;

(2)在物理学中,为了保证实验结论的正确性,往往需要进行多次实验,从而收集多组数据,从大量的数据中去掉次要因素,抓住主要因素,从而得到客观公正的结论。

【解答】(1)如果作为反射屏的纸板本身不是一个平面,而是略有弯曲,那么就会出现反射光线只能看到一部分的现象。

(2)我认为正确的做法是:改变入射角,再多做几次实验,比较反射角和入射角的关系,找到它们之间的规律。

故答案为:(1)纸板略有弯曲,不在同一平面内;(2)改变入射角,再多做几次实验。

31.【答案】解:第一种作法:先将两条反射光线AB、CD反向延长交于一点S′,即为发光点S经平面镜所成的像,再过平面镜作出S′的对称点S,即为发光点的位置,并连接SA、SC画出入射光线,如图所示:

第二种作法:先过A点垂直镜面作出法线,在法线左侧指向入射点画出入射光线,注意反射角要等于入射角,同理画出反射光线CD的入射光线,两条入射光线的交点S即为发光点的位置,再过平面镜作出S的对称点 S′,即为平面镜中像的位置,如图所示:

【解析】【解答】本题有两种作法:第一种作法:根据反射光线反向延长过像点,作出发光点的像点S′,再根据平面镜成像的特点:像与物关于平面镜对称作出发光点S的位置,补出入射光线.第二种作法:根据光的反射定律:反射光线、入射光线、法线在同一个平面内,反射光线与入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角,作出两条反射光线的入射光线,交点即为发光点的位置.

【分析】本题用到了光的反射定律、反射光线反向延长过像点、像与物关于平面镜对称,提供了两种解题思路:先将反射光线反向延长作像点后由平面镜成像的对称性作发光点或先根据光的反射作出发光点,再根据平面镜成像的对称性作出像点.

32.【答案】如图:

【解析】【解答】作出点A关于水面的对称点C,连接BC交于河岸一点E,点E即为安装路灯的位置;如图:

因为两点之间线段最短,所以CE+BE最短,即河岸上的点E为路灯的位置。

【分析】根据平面镜成像的特点以及反射光线反向延长过像点,作出河岸上的点E,保证AE+BE最短,E点即为路灯的位置。

33.【答案】解:由题知,OB为反射光线,过入射点作入射光线AO与反射光线OB夹角的平分线(即法线),再过入射点作垂直于法线的平面镜.同时,标出入射角i和反射角r,如图所示:

【解析】【解答】解:由题知,OB为反射光线,过入射点作入射光线AO与反射光线OB夹角的平分线(即法线),再过入射点作垂直于法线的平面镜.同时,标出入射角i和反射角r,如图所示:

【分析】法线是反射光线与入射光线形成夹角的角平分线,而平面镜与法线垂直而且过反射点,从而确定平面镜的位置.

34.【答案】解:过入射点作垂直于界面的法线,根据反射角等于入射角画出反射光线;根据折射角小于入射角画出折射光线.如图所示:

【解析】【分析】(1)先过入射点作出法线,然后根据入射光线、反射光线以及法线在同一平面内,并且反射角等于入射角,画出反射光线;

(2)根据入射光线、折射光线以及法线在同一平面内,折射角小于入射角,确定折射光线的方向.

35.【答案】 或者

【解析】【分析】(1)物体在平面镜中所成的像是反射光线反向延长线的交点;像和物体关于平面镜对称;

(2)在光的反射现象中,反射角等于入射角;物体是所有入射光线的交点。

【解答】方法一:首先将两条反射光线反向延长相较于S’,这就是光源S在平面镜里所成的像。然后通过S'作平面镜的垂线,最后根据“物像等距”在镜面上方那条垂线上找到发光点S,如下图所示:

方法二:通过两个入射点分别作镜面的垂线,这就是法线。然后根据“反射角等于入射角”在法线左侧画出入射光线,最后将两条入射光线反向延长相交于S,这就是光源的位置,如下图所示:

1 / 1

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空