第5课工业革命与工厂制度同步练习(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活

文档属性

| 名称 | 第5课工业革命与工厂制度同步练习(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-29 17:00:17 | ||

图片预览

文档简介

第5课工业革命与工厂制度同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.1880—1913年,德国的机器、动力运输工具和电器产品出口额由4450万马克增加至102470万马克,到第一次世界大战前夕,德国已成为世界上最大的金属、机械、化学、电器产品输出国。材料可用来说明( )

A.世界各国的经济依赖性加强 B.德国成为世界最大的贸易国

C.资本主义世界市场开始形成 D.英国的贸易垄断地位受冲击

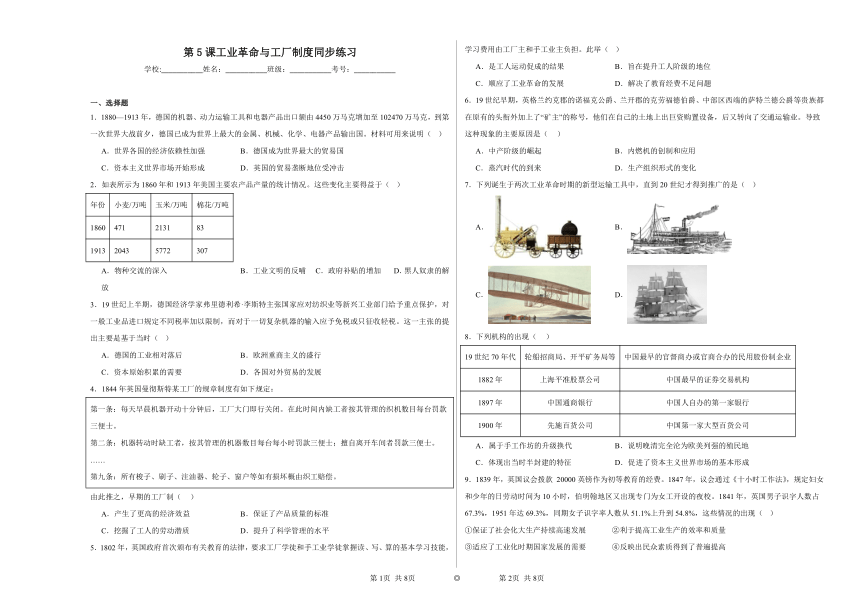

2.如表所示为1860年和1913年美国主要农产品产量的统计情况。这些变化主要得益于( )

年份 小麦/万吨 玉米/万吨 棉花/万吨

1860 471 2131 83

1913 2043 5772 307

A.物种交流的深入 B.工业文明的反哺 C.政府补贴的增加 D.黑人奴隶的解放

3.19世纪上半期,德国经济学家弗里德利希·李斯特主张国家应对纺织业等新兴工业部门给予重点保护,对一般工业品进口规定不同税率加以限制,而对于一切复杂机器的输入应予免税或只征收轻税。这一主张的提出主要是基于当时( )

A.德国的工业相对落后 B.欧洲重商主义的盛行

C.资本原始积累的需要 D.各国对外贸易的发展

4.1844年英国曼彻斯特某工厂的规章制度有如下规定:

第一条:每天早晨机器开动十分钟后,工厂大门即行关闭。在此时间内缺工者按其管理的织机数目每台罚款三便士。 第二条:机器转动时缺工者,按其管理的机器数目每台每小时罚款三便士;擅自离开车间者罚款三便士。 …… 第九条:所有梭子、刷子、注油器、轮子、窗户等如有损坏概由织工赔偿。

由此推之,早期的工厂制( )

A.产生了更高的经济效益 B.保证了产品质量的标准

C.挖掘了工人的劳动潜质 D.提升了科学管理的水平

5.1802年,英国政府首次颁布有关教育的法律,要求工厂学徒和手工业学徒掌握读、写、算的基本学习技能,学习费用由工厂主和手工业主负担。此举( )

A.是工人运动促成的结果 B.旨在提升工人阶级的地位

C.顺应了工业革命的发展 D.解决了教育经费不足问题

6.19世纪早期,英格兰约克郡的诺福克公爵、兰开郡的克劳福德伯爵、中部区西端的萨特兰德公爵等贵族都在原有的头衔外加上了“矿主”的称号,他们在自己的土地上出巨资购置设备,后又转向了交通运输业。导致这种现象的主要原因是( )

A.中产阶级的崛起 B.内燃机的创制和应用

C.蒸汽时代的到来 D.生产组织形式的变化

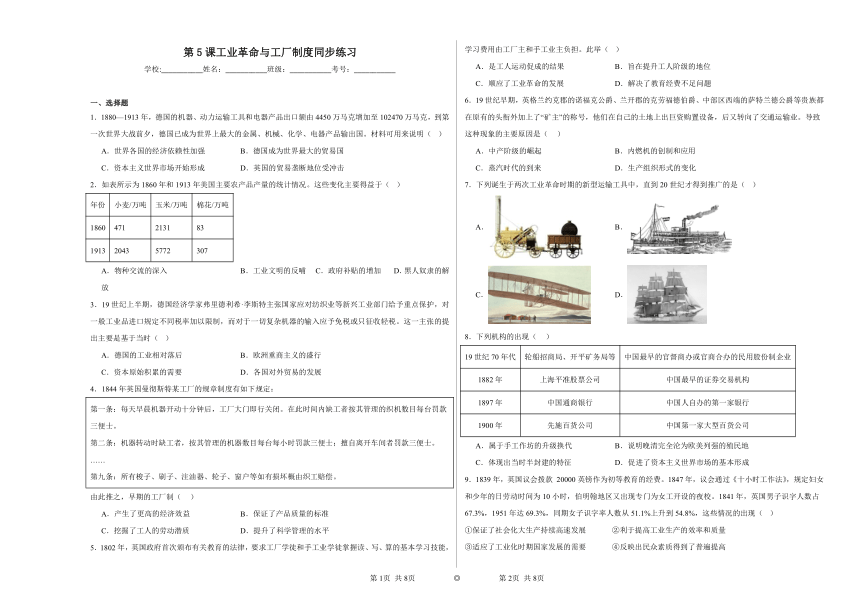

7.下列诞生于两次工业革命时期的新型运输工具中,直到20世纪才得到推广的是( )

A. B.

C. D.

8.下列机构的出现( )

19世纪70年代 轮船招商局、开平矿务局等 中国最早的官督商办或官商合办的民用股份制企业

1882年 上海平准股票公司 中国最早的证券交易机构

1897年 中国通商银行 中国人自办的第一家银行

1900年 先施百货公司 中国第一家大型百货公司

A.属于手工作坊的升级换代 B.说明晚清完全沦为欧美列强的殖民地

C.体现出当时半封建的特征 D.促进了资本主义世界市场的基本形成

9.1839年,英国议会拨款 20000英镑作为初等教育的经费。1847年,议会通过《十小时工作法》,规定妇女和少年的日劳动时间为10小时,伯明翰地区又出现专门为女工开设的夜校。1841年,英国男子识字人数占 67.3%,1951年达69.3%,同期女子识字率人数从51.1%上升到54.8%,这些情况的出现( )

①保证了社会化大生产持续高速发展 ②利于提高工业生产的效率和质量

③适应了工业化时期国家发展的需要 ④反映出民众素质得到了普遍提高

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

10.1816~1846年,普鲁士学龄儿童入学率从43%增至68%,60年代达到97.5%。1828~1836年德累斯顿、卡塞尔、汉诺威和达姆施塔特成立了技术训练机构。1821年柏林技术学院成立,1842年把学制由两年延长为三年;开设算术、几何、数学、化学和矿物学等学科。这反映出德国( )

A.强调初等教育与职业教育并重 B.工人社会地位的普遍提高

C.教育发展迎合了工业革命需要 D.国家统一加速了教育转型

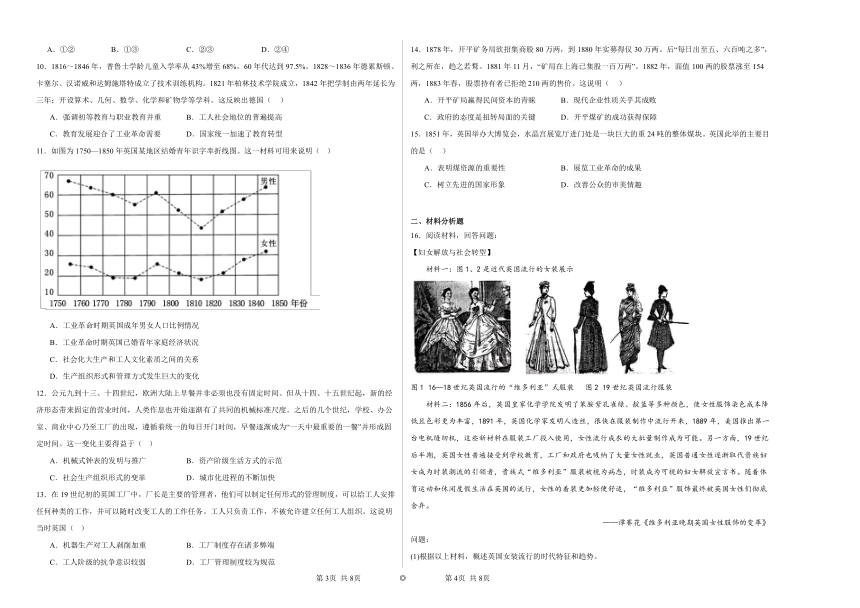

11.如图为1750—1850年英国某地区结婚青年识字率折线图。这一材料可用来说明( )

A.工业革命时期英国成年男女人口比例情况

B.工业革命时期英国已婚青年家庭经济状况

C.社会化大生产和工人文化素质之间的关系

D.生产组织形式和管理方式发生巨大的变化

12.公元九到十三、十四世纪,欧洲大陆上早餐并非必须也没有固定时间。但从十四、十五世纪起,新的经济形态带来固定的营业时间,人类作息也开始逐渐有了共同的机械标准尺度。之后的几个世纪,学校、办公室、商业中心乃至工厂的出现,遵循着统一的每日开门时间,早餐逐渐成为“一天中最重要的一餐”并形成固定时间。这一变化主要得益于( )

A.机械式钟表的发明与推广 B.资产阶级生活方式的示范

C.社会生产组织形式的变革 D.城市化进程的不断加快

13.在19世纪初的英国工厂中,厂长是主要的管理者,他们可以制定任何形式的管理制度,可以给工人安排任何种类的工作,并可以随时改变工人的工作任务。工人只负责工作,不被允许建立任何工人组织。这说明当时英国( )

A.机器生产对工人剥削加重 B.工厂制度存在诸多弊端

C.工人阶级的抗争意识较弱 D.工厂管理制度较为规范

14.1878年,开平矿务局欲招集商股80万两,到1880年实募得仅30万两。后“每日出至五、六百吨之多”,利之所在,趋之若鹜。1881年11月,“矿局在上海已集股一百万两”。1882年,面值100两的股票涨至154两,1883年春,股票持有者已拒绝210两的售价。这说明( )

A.开平矿局赢得民间资本的青睐 B.现代企业性质关乎其成败

C.政府的态度是扭转局面的关键 D.开平煤矿的成功获得保障

15.1851年,英国举办大博览会,水晶宫展览厅进门处是一块巨大的重24吨的整体煤块。英国此举的主要目的是( )

A.表明煤资源的重要性 B.展览工业革命的成果

C.树立先进的国家形象 D.改善公众的审美情趣

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题:

【妇女解放与社会转型】

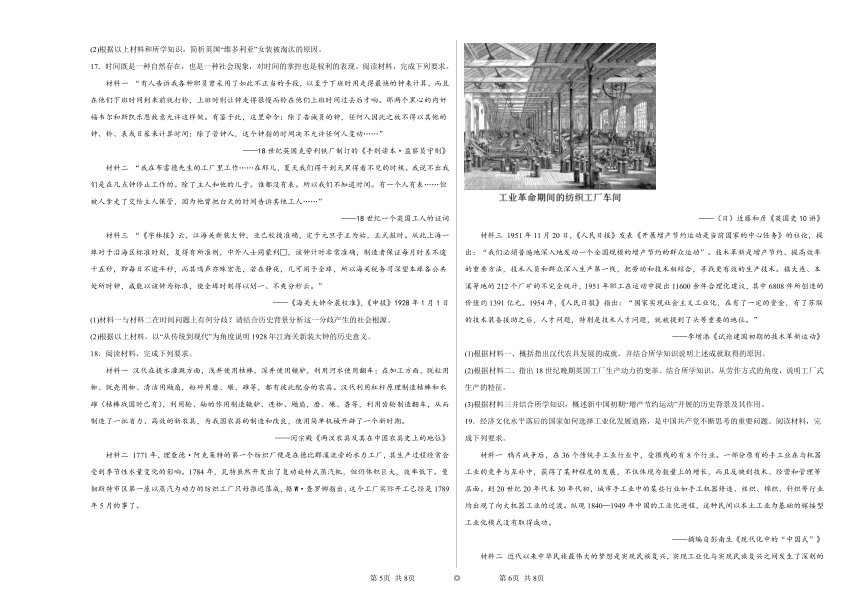

材料一:图1、2是近代英国流行的女装展示

图1 16—18世纪英国流行的“维多利亚”式服装 图2 19世纪英国流行服装

材料二:1856年后,英国皇家化学学院发明了苯胺紫孔雀绿、靛蓝等多种颜色,使女性服饰染色成本降低且色彩更为丰富,1891年,英国化学家发明人造丝,很快在服装制作中流行开来,1889年,美国推出第一台电机缝纫机,这些新材料在服装工厂投入使用,女性流行成衣的大批量制作成为可能。另一方面,19世纪后半期,英国女性普遍接受到学校教育,工厂和政府也吸纳了大量女性就业,英国普通女性逐渐取代贵族妇女成为时装潮流的引领者,贵族式“维多利亚”服装被视为病态,时装成为可视的妇女解放宣言书。随着体育运动和休闲度假生活在英国的流行,女性的着装更加轻便舒适,“维多利亚”服饰最终被英国女性们彻底舍弃。

——谭赛花《维多利亚晚期英国女性服饰的变革》

问题:

(1)根据以上材料,概述英国女装流行的时代特征和趋势。

(2)根据以上材料和所学知识,简析英国“维多利亚”女装被淘汰的原因。

17.时间既是一种自然存在,也是一种社会现象,对时间的掌控也是权利的表现。阅读材料,完成下列要求。

材料一 “有人告诉我各种职员曾采用了如此不正当的手段,以至于下班时用走得最快的钟来计算,而且在他们下班时间到来前就打铃,上班时则让钟走得很慢而铃在他们上班时间过去后才响。那两个黑心的内奸福韦尔和斯凯乐恩故意允许这样做。有鉴于此,这里命令:除了告诫员的钟,任何人因此之故不得以其他的钟、铃、表或日晷来计算时间;除了管钟人,这个钟指的时间决不允许任何人变动……”

——18世纪英国克劳利铁厂制订的《手则读本·监察员守则》

材料二 “我在布雷德先生的工厂里工作……在那儿,夏天我们得干到天黑得看不见的时候。我说不出我们是在几点钟停止工作的。除了主人和他的儿子。谁都没有表。所以我们不知道时间。有一个人有表……但被人拿走了交给主人保管,因为他曾把白天的时间告诉其他工人……”

——18世纪一个英国工人的证词

材料三 “《字林报》云,江海关新装大钟,业已校拨准确,定于元旦子正为始,正式报时。从此上海一埠对于沿海区标准时刻,复得有所准则,中外人士同蒙利□,该钟计时非常准确,制造者保证每月时差不逾十五秒,即每日不逾半秒,而其鸣声亦殊宏亮,若在静夜,几可闻于全埠,所以海关税务司深望本埠各公共处所时钟,咸能以该钟为标准,使全埠时刻得以划一、不爽分秒云。”

——《海关大钟今晨校准》,《申报》1928年1月1日

(1)材料一与材料二在时间问题上有何分歧?请结合历史背景分析这一分歧产生的社会根源。

(2)根据以上材料,以“从传统到现代”为角度说明1928年江海关新装大钟的历史意义。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉代在提水灌溉方面,浅井使用桔棒,深井使用辘轳,利用河水使用翻车;在加工方面,脱粒用枷、脱壳用枷、清洁用飏扇,粉碎用磨、碾、碓等,都有彼此配合的农具。汉代利用杠杆原理制造桔棒和水碓(桔棒战国时已有),利用轮、轴的作用制造辘轳、连枷、飏扇,磨、碾、砻等,利用齿轮制造翻车,从而制造了一批省力、高效的新农具,为我国农具的制造和改良,使用简单机械开辟了一个新时期。

——闵宗殿《两汉农具及其在中国农具史上的地位》

材料二 1771年,理查德·阿克莱特的第一个纺织厂便是在德比郡溪流旁的水力工厂,其生产过程经常会受到季节性水量变化的影响。1784年,瓦特虽然开发出了复动旋转式蒸汽机,但仍体积巨大,效率低下。曼彻斯特市区第一座以蒸汽为动力的纺织工厂只好推迟落成,据W·查罗娜指出,这个工厂实际开工已经是1789年5月的事了。

——(日)近藤和彦《英国史10讲》

材料三 1951年11月20日,《人民日报》发表《开展增产节约运动是当前国家的中心任务》的社论,提出:“我们必须普遍地深入地发动一个全国规模的增产节约的群众运动”。技术革新是增产节约、提高效率的重要方法,技术人员和群众深入生产第一线,把劳动和技术相结合,寻找更有效的生产技术。据大连、本溪等地的212个厂矿的不完全统计,1951年职工在运动中提出11600余件合理化建议,其中6808件所创造的价值约1391亿元。1954年,《人民日报》指出:“国家实现社会主义工业化,在有了一定的资金,有了苏联的技术装备援助之后,人才问题,特别是技术人才问题,就被提到了头等重要的地位。”

——李增添《试论建国初期的技术革新运动》

(1)根据材料一、概括指出汉代农具发展的成就,并结合所学知识说明上述成就取得的原因。

(2)根据材料二、指出18世纪晚期英国工厂生产动力的变革。结合所学知识,从劳作方式的角度,说明工厂式生产的特征。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述新中国初期“增产节约运动”开展的历史背景及其作用。

19.经济文化水平落后的国家如何选择工业化发展道路,是中国共产党不断思考的重要问题。阅读材料,完成下列要求。

材料一 鸦片战争后,在36个传统手工业行业中,受摧残的有8个行业。一部分原有的手工业在与机器工业的竞争与互补中,获得了某种程度的发展,不仅体现为数量上的增长,而且反映到技术、经营和管理等层面。到20世纪20年代末30年代初,城市手工业中的某些行业如手工机器修造、丝织、棉织、针织等行业均出现了向大机器工业的过渡。纵观1840—1949年中国的工业化进程,这种民间以本土工业为基础的嫁接型工业化模式没有取得成功。

——摘编自彭南生《现代化中的“中国式”》

材料二 近代以来中华民族最伟大的梦想是实现民族复兴,实现工业化与实现民族复兴之间发生了深刻的内在逻辑关联。毛泽东对工业化的思考是多元辩证的,他既看到了工业化对于中国摆脱亡国灭种的根本性危机的巨大作用,同时也意识到,没有民族独立,就不可能建设真正大规模的工业。可以说,毛泽东科学地把握了工业化与国家独立富强之间的重要关系。

——摘编自徐坤《毛泽东工业化思想的理论内涵和时代价值》

材料三 中国启动工业化战略时的经济发展水平,与工业化先发国家起步时人均国民生产总值达二三百美元相比,有较大差距。中国在工业化起步时的人均国内生产总值不到西欧和西方衍生国水平的1/12。联合国亚洲及太平洋社会委员会对1949年人均国民收入的统计表明,中国仅27美元,远低于同期印度的57美元,也低于亚洲的44美元。

——摘编自郑有贵《毛泽东对中国式现代化的工农城乡关系的探索》

(1)据材料一并结合所学知识,概括近代未受摧残的部分传统手工业的发展特点。

(2)据材料二并结合所学知识,指出近代中国“工业化与国家独立富强之间的重要关系”的内涵。

(3)综合以上材料并结合所学知识,简析1949年至1957年我国在工业化路径选择方面的合理性。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:1880-1913年(德国)。根据材料“第一次世界大战前夕,德国已成为世界上最大的金属、机械、化学、电器产品输出国”可知,第二次工业革命后,德国工业迅速发展,冲击了英国的贸易地位,D项正确;材料无法得出世界各国的经济状况,排除A项;“最大”说法绝对,排除B项;资本主义世界市场开始形成在新航路开辟后,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是近代美国。根据表格信息可以看出,与1860年相比,1913年,美国的主要农产品产量有了大幅增长。结合所学内容可知,这是因为美国基本完成第二次工业革命,工业机械、化肥等工业上的成就对农业发展起到了反哺和促进作用,因此出现了表格中的情况,B项正确;物种交流早在新航路开辟时期就已经出现,仅仅依赖物种的交流不能导致农产品产量的大幅增长,排除A项;政府补贴和黑人奴隶的解放都有助于促进农业生产的发展,但无法出现如此大幅的增长,所以政府补贴和黑人奴隶的解放不是主要原因,排除CD项。故选B项。

3.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:19世纪上半期的德国。根据题干时间“19世纪前期”,此时英国基本完成了工业革命,自由主义是工业革命的必然要求;但是此时德国还处于四分五裂的封建割据状态,没有统一的市场,且此时德国工业革命刚刚开始,所以德国的经济学家主张提高关税,实行贸易保护,反映了两国工业所处的发展阶段的不同,德国的工业相对落后,A项正确;重商主义盛行于工业革命前,排除B项;德国对于新兴工业给予保护是因为本国工业落后,与资本原始积累无关,排除C项;第一次工业革命英国一枝独秀,英国在工业革命后成为世界工厂,“各国对外贸易的发展”的表述太过夸大,排除D项。故选A项。

4.A

【详解】本题为单类型单项选择题。时空范围为1844年(英国)。1844年英国处于工业革命时期,工厂中的规章制度对工人的要求较为严格,这种要求有助于提高工厂的生产效率,同时保证机器的使用效率,有助于产生更高的经济效益,A项正确;工厂制度并不能保障产品质量,排除B项;第九条并不能挖掘工人的劳动潜质,排除C项;材料所述的规章制度多以罚款方式进行,这并非科学管理方式,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】本题为多类型单项选择题。根据选项用词可知,这是目的题、影响题。时空范围为1802年(英国)。国颁布法律要求提升工厂学徒和手工业学徒的学习技能,使其在能够满足机器生产的需要,结合所学知识可知,当时正值工业革命期间,此举顺应了工业革命的发展形势,C项正确;结合所学知识可知,英国此举主要是社会生产发展促成的结果,而不是工人运动,排除A项;英国此举的目的主要是通过加强技术教育,满足社会生产力的发展需要,而不是提升工人阶级的地位,排除B项;D项“解决了”说法过于绝对,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】

本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是原因题,时空是19世纪早期的英国。根据材料及所学可知,英国工业革命到来后,巨额财富的诱惑不断使中产阶层中有胆识、有智慧的人开始投身工业界。在蒸汽时代,煤炭既为蒸汽机提供动力,同时又离不开蒸汽机的使用,两者互不可缺。由于市场的需求增加,煤炭价格一路飙升,一批贵族不仅投资煤炭业和交通运输业,而且强化了“矿主”的属性,因此材料所述现象的主要原因是蒸汽时代的到来,C项正确;中产阶级在此之前就已经崛起,该选项不是主要原因,排除A项;内燃机的创制和应用是在第二次工业革命时期,与题干时间不符,排除B项;生产组织形式的变化也是由于蒸汽机的发明带来的,该选项不是主要原因,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:两次工业革命时期(世界)。根据所学可知,飞机,属于第二次工业革命的产物,在20世纪被广泛投入使用,C项正确;A是蒸汽机车,属于第一次工业革命的产物,在19世纪已经广泛投入使用,排除A项;B是是蒸汽轮船,属于第一次工业革命的产物,在19世纪已经广泛投入使用,排除B项;D是帆船,不是诞生于两次工业革命时期的新型运输工具,排除D项。故选C项。

8.C

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是近代中国。材料的企业、公司、银行都是鸦片战争后随着西方列强的入侵,出现的新商业经营形式,这是近代中国半封建性质的体现,C项正确;开平矿务局采用的是近代机器生产,与手工作坊不同,排除A项;中国没有完全沦为殖民地,排除B项;资本主义世界市场基本形成于19 世纪中期,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】

本题是组合选择题。时空是工业革命时期(英国)。根据材料“议会拨款20000英镑作为初等教育的经费”“1847年,议会通过《十小时工作法》,规定妇女和少年的日劳动时间为10小时,伯明翰地区又出现专门为女工开设的夜校”“英国男子识字人数占67.3%,1951年达69.3%,同期女子识字率人数从51.1%上升到54. 8%"等信息并结合所学知识可知,这些情况反映了英国对教育的重视和国民识字率的上升,适应了工业革命时期国家对人才的需求,有利于提高工业生产的效率和质量,②③说法正确,C项正确;①说法过于绝对,故排除A.B两项;识字率的提高并不代表“民众素质得到了普遍提高”,④说法错误,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】

本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(德国)。根据材料“1816~1846年,普鲁士学龄儿童人学率从43%增至68%,60年代达到97.5%”“1828~1836年德累斯顿、卡塞尔、汉诺威和达姆施塔特成立了技术训练机构”“开设算术、几何、数学、化学和矿物学等学科”等信息并结合所学知识可知,当时德国教育得到较快发展,有利于提高工人的技术能力,迎合了工业革命的需要,C项正确;材料涉及初等教育和职业教育,但仅从材料无法得出“初等教育与职业教育并重”,排除A项;“工人社会地位的普遍提高”在材料并未体现,排除B项;1871德国完成统一,D项与材料时间不符,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干设问词,可知本题是本质题。依据材料时间信息可知准确时空是:1750—1850年英国。据“1750—1850英国结婚青年识字率折线图”可知,1750—1850年正值英国工业革命期间,此时的英国青年识字率不断提升,这是工业革命对劳动力素质要求提升带来的结果,经济发展在一定程度上影响文化发展。因此,该图可用来说明社会化大生产和工人文化素质之间的关系,C项正确;据“1750—1850英国结婚青年识字率折线图”可知,材料涉及的是概率,并未提及具体的人数,无法体现男女具体比例,排除A项;识字率高低受国家的教育普及程度、经济发展水平和政局安定性多种因素的影响,排除B项;材料呈现的是英国结婚青年,并未涉及生产组织形式和管理方式的变化,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据题干设问词,可知这是背景题。据题干时间信息可知准确时空是公元9至14、15世纪。十四、十五世纪开始,伴随着新的经济形态出现,社会生产组织形式发生变革,人类的作息时间逐渐固定,面临固定的每日开始时间和高强度的工作学习,早餐的必要性逐渐提升并形成了固定的时间,C项正确;钟表的发明只是因素之一,并非主要因素,排除A项;早餐制度的受众群体有工人、学生、商人等广泛的社会群体,并非资产阶级独有的生活方式,排除B项;城市化的进程是诱因,并非主要因素,排除D项。故选C项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:19世纪初(英国)。据本题材料概括得出主要结论是:英国工厂制度下厂长的权力过大,说明存在诸多弊端,B项正确;材料说的是厂长,没有说机器,排除A项;材料未涉及工人阶级的抗争,排除C项;据材料“任何形式”“任何种类”“随时改变”可知,材料主要说的是工厂制度存在诸多弊端,而不是制度规范,排除D项。故选B项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。依据主题干的设问词可知,这是本质题。依据材料时间信息可知准确时空是:1878-1882年的中国。依据材料概括可知:从开平煤矿最初募集不到资金到产煤利润增多后,募集资本逐渐增多,说明其受到了民众认可,即开平矿局赢得民间资本的青睐,A项正确;材料未涉及开平煤矿性质的转变,也没有强调企业性质的影响,排除B项;材料未涉及政府态度的转变,而是主要体现了开平矿务局受到人们的认可,排除C项;募集资本增多不能完全确保开平煤矿的成功,叙述过于绝对,排除D项。故选A项。

15.C

【详解】本题是单类型单项选择题。依据本题主题干的设问词可知本题是本质题。依据材料时间信息可知准确时空是:1851年英国。依据材料概括可知:水晶宫展览厅进门处是一块巨大的重24吨的整体煤块,象征着国家巨大的力量和工业革命后先进的国家形象,C项正确;煤炭之所以重要是因为其成为蒸汽机的主要燃料,依然强调的是工业革命后英国先进国家的形成,排除A项;煤炭不是工业成果,排除B项;材料未涉及对公众的审美情趣的改善,排除D项。故选C项。

16.(1)特征:图1 是早期资本主义时期(或工场手工业时期);图2是工业革命时期。趋势:从奢侈浮夸到轻便简洁。

(2)工业革命的开展,科学技术的发明;学校教育的普及,大量女性就业的需要;体育运动和休闲活动流行的需求。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空:16-18世纪和19世纪(英国)。特征:据材料一“图1 16-18世纪英国流行的‘维多利亚’式服装”可知,图1 是早期资本主义时期(或工场手工业时期);据材料一“图2 19世纪英国流行服装”可知,图2是工业革命时期。趋势:据材料一“图1 16-18世纪英国流行的‘维多利亚’式服装”与据材料一“图2 19世纪英国流行服装”比较可知,从奢侈浮夸到轻便简洁。

(2)本题是背景类材料分析题。时空:19世纪(英国)。据材料二“1856年后,英国皇家化学学院发明了苯胺紫孔雀绿、靛蓝等多种颜色,使女性服饰染色成本降低且色彩更为丰富,1891年,英国化学家发明人造丝,很快在服装制作中流行开来,1889年,美国推出第一台电机缝纫机,这些新材料在服装工厂投入使用,女性流行成衣的大批量制作成为可能”可知,工业革命的开展,科学技术的发明;据材料二“19世纪后半期,英国女性普遍接受到学校教育,工厂和政府也吸纳了大量女性就业”学校教育的普及,大量女性就业的需要;据材料二“随着体育运动和休闲度假生活在英国的流行,女性的着装更加轻便舒适”可知,体育运动和休闲活动流行的需要。

17.(1)分歧:材料一种工厂主认为职员采取不正当手段调整上下班时间,导致上班时间不足;材料二认为工厂主调整时间导致上班时间从早到晚,并不允许工人清楚时间。

社会根源:工业革命极大提高了社会生产力;工厂制度及蒸汽机车等交通工具出现以后,人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。

(2)历史意义:有利于社会生活的近代化;改变了人们的生活方式;使人们的时间观念增强;推动了中国的近代化。

【详解】(1)本题是背景类、特点类材料分析题。时空是工业革命时期世界。第一小问分歧,根据材料一“有人告诉我各种职员曾采用了如此不正当的手段,以至于下班时用走得最快的钟来计算,而且在他们下班时间到来前就打铃,上班时则让钟走得很慢而铃在他们上班时间过去后才响”可知,材料一中工厂主认为职员采取不正当手段调整上下班时间,导致上班时间不足;根据材料二“夏天我们得干到天黑得看不见的时候。我说不出我们是在几点钟停止工作的”可知,材料二认为工厂主调整时间导致上班时间从早到晚,并不允许工人清楚时间。第二小问社会根源,结合所学工业革命的相关知识可知,工业革命极大提高了社会生产力,工厂制度及蒸汽机车等交通工具出现以后,人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是近代中国。根据材料二“字林报云,江海关新装大钟,业已校拨准确”可知,有利于社会生活的近代化;根据材料二“ 中外人士同蒙利”可知,改变了人们的生活方式;根据材料二“使全埠时刻得以划一、不爽分秒云”可知,使人们的时间观念增强;结合所学可知,推动了中国的近代化。

18.(1)成就:提水灌溉工具桔棒、辘轳、翻车;粮食加工工具:脱粒用枷、脱壳用枷、清洁用飏扇,粉碎用磨、碾、碓等。原因:农业的发展;劳动人民的智慧;政府对农业的重视。

(2)变革:由自然动力转为机械动力。特征:将机器、工人集中起来生产。

(3)背景:新中国建立,人民当家作主;国家一穷二白,国民经济急需恢复;抗美援朝战争需要物资支持。作用:为社会主义工业化提供了资金和技术经验。

【详解】(1)本题为特点类、背景类材料题。时空范围为汉代(中国)。第一小问成就:根据材料“汉代在提水灌溉方面,浅井使用桔棒,深井使用辘轳,利用河水使用翻车;在加工方面,脱粒用枷、脱壳用枷、清洁用飏扇,粉碎用磨、碾、碓等,都有彼此配合的农具”可知有提水灌溉工具桔棒、辘轳、翻车;粮食加工工具有脱粒用枷、脱壳用枷、清洁用飏扇,粉碎用磨、碾、碓等。

第二小问原因:根据材料“汉代在提水灌溉方面,浅井使用桔棒,深井使用辘轳,利用河水使用翻车”结合所学内容可知,汉朝时期深井与浅井使用的工具不同,说明汉代的灌溉技术发展,这时期农具的改进得益于农业的发展,也离不开劳动人民的智慧;同时也受益于政府对农业的重视。

(2)本题为特点类材料题。时空范围为18世纪晚期(英国)。第一小问变革:根据材料“其生产过程经常会受到季节性水量变化的影响。1784年,瓦特虽然开发出了复动旋转式蒸汽机,但仍体积巨大,效率低下。曼彻斯特市区第一座以蒸汽为动力的纺织工厂只好推迟落成”可知,由自然动力转为机械动力。

第二小问特征:根据所学知识可知,工厂生产通过机械化生产和流水线方式进行,自动化程度高,将机器、工人集中起来生产。

(3)本题为背景类、影响类材料题。时空范围为1951年(中国)。第一小问背景:根据所学知识可知,政治上,新中国建立,人民当家作主;从经济实情看,新中国成立初期,社会经济发展困难,经济方面一穷二白,国民经济急需恢复;根据所学知识可知,新中国成立初期中国为保家卫国而派志愿军入朝作战,而抗美援朝战争需要物资支持。

第二小问作用:根据材料“技术革新是增产节约、提高效率的重要方法,技术人员和群众深入生产第一线,把劳动和技术相结合,寻找更有效的生产技术”“国家实现社会主义工业化,在有了一定的资金”等信息可得出“增产节约运动”开展为社会主义工业化提供了资金和技术经验。

19.(1)特点:数量增长,技术、经营和管理等层面获得发展;向大机器工业过渡;以本土工业为基础;嫁接型工业化模式。

(2)内涵:工业化与国家独立富强之间有重要关系,工业化对于中国摆脱民族危机有巨大作用,但民族独立是建设真正大规模工业,实现富强的前提。

(3)合理性:中国启动工业化战略时的经济发展水平低,与工业化先发国家起步时相比,有较大差距;人均国民收入低。所以,充分发挥国家力量,制定一五计划,集中力量优先发展重工业。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是近代(中国)。特点:据材料一“一部分原有的手工业在与机器工业的竞争与互补中,获得了某种程度的发展,不仅体现为数量上的增长,而且反映到技术、经营和管理等层面”可得出数量增长,技术、经营和管理等层面获得发展;据材料一“城市手工业中的某些行业如手工机器修造、丝织、棉织、针织等行业均出现了向大机器工业的过渡。”可得出向大机器工业过渡;据材料一“这种民间以本土工业为基础的嫁接型工业化模式没有取得成功。”可得出以本土工业为基础,嫁接型工业化模式。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是近代(中国)。内涵:据材料二“毛泽东对工业化的思考是多元辩证的,他既看到了工业化对于中国摆脱亡国灭种的根本性危机的巨大作用,同时也意识到,没有民族独立,就不可能建设真正大规模的工业。可以说,毛泽东科学地把握了工业化与国家独立富强之间的重要关系。”可得出工业化与国家独立富强之间有重要关系,工业化对于中国摆脱民族危机有巨大作用,但民族独立是建设真正大规模工业,实现富强的前提。

(3)本题是背景类材料分析题。时空是1949年至1957年(中国)。合理性:据材料三“中国启动工业化战略时的经济发展水平,与工业化先发国家起步时人均国民生产总值达二三百美元相比,有较大差距。”可得出中国启动工业化战略时的经济发展水平低,与工业化先发国家起步时相比,有较大差距。据材料三“联合国亚洲及太平洋社会委员会对1949年人均国民收入的统计表明,中国仅27美元,远低于同期印度的57美元,也低于亚洲的44美元。”可得出,人均国民收入低。结合所学可知,工业化路径选择充分发挥国家力量,制定一五计划,集中力量优先发展重工业。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.1880—1913年,德国的机器、动力运输工具和电器产品出口额由4450万马克增加至102470万马克,到第一次世界大战前夕,德国已成为世界上最大的金属、机械、化学、电器产品输出国。材料可用来说明( )

A.世界各国的经济依赖性加强 B.德国成为世界最大的贸易国

C.资本主义世界市场开始形成 D.英国的贸易垄断地位受冲击

2.如表所示为1860年和1913年美国主要农产品产量的统计情况。这些变化主要得益于( )

年份 小麦/万吨 玉米/万吨 棉花/万吨

1860 471 2131 83

1913 2043 5772 307

A.物种交流的深入 B.工业文明的反哺 C.政府补贴的增加 D.黑人奴隶的解放

3.19世纪上半期,德国经济学家弗里德利希·李斯特主张国家应对纺织业等新兴工业部门给予重点保护,对一般工业品进口规定不同税率加以限制,而对于一切复杂机器的输入应予免税或只征收轻税。这一主张的提出主要是基于当时( )

A.德国的工业相对落后 B.欧洲重商主义的盛行

C.资本原始积累的需要 D.各国对外贸易的发展

4.1844年英国曼彻斯特某工厂的规章制度有如下规定:

第一条:每天早晨机器开动十分钟后,工厂大门即行关闭。在此时间内缺工者按其管理的织机数目每台罚款三便士。 第二条:机器转动时缺工者,按其管理的机器数目每台每小时罚款三便士;擅自离开车间者罚款三便士。 …… 第九条:所有梭子、刷子、注油器、轮子、窗户等如有损坏概由织工赔偿。

由此推之,早期的工厂制( )

A.产生了更高的经济效益 B.保证了产品质量的标准

C.挖掘了工人的劳动潜质 D.提升了科学管理的水平

5.1802年,英国政府首次颁布有关教育的法律,要求工厂学徒和手工业学徒掌握读、写、算的基本学习技能,学习费用由工厂主和手工业主负担。此举( )

A.是工人运动促成的结果 B.旨在提升工人阶级的地位

C.顺应了工业革命的发展 D.解决了教育经费不足问题

6.19世纪早期,英格兰约克郡的诺福克公爵、兰开郡的克劳福德伯爵、中部区西端的萨特兰德公爵等贵族都在原有的头衔外加上了“矿主”的称号,他们在自己的土地上出巨资购置设备,后又转向了交通运输业。导致这种现象的主要原因是( )

A.中产阶级的崛起 B.内燃机的创制和应用

C.蒸汽时代的到来 D.生产组织形式的变化

7.下列诞生于两次工业革命时期的新型运输工具中,直到20世纪才得到推广的是( )

A. B.

C. D.

8.下列机构的出现( )

19世纪70年代 轮船招商局、开平矿务局等 中国最早的官督商办或官商合办的民用股份制企业

1882年 上海平准股票公司 中国最早的证券交易机构

1897年 中国通商银行 中国人自办的第一家银行

1900年 先施百货公司 中国第一家大型百货公司

A.属于手工作坊的升级换代 B.说明晚清完全沦为欧美列强的殖民地

C.体现出当时半封建的特征 D.促进了资本主义世界市场的基本形成

9.1839年,英国议会拨款 20000英镑作为初等教育的经费。1847年,议会通过《十小时工作法》,规定妇女和少年的日劳动时间为10小时,伯明翰地区又出现专门为女工开设的夜校。1841年,英国男子识字人数占 67.3%,1951年达69.3%,同期女子识字率人数从51.1%上升到54.8%,这些情况的出现( )

①保证了社会化大生产持续高速发展 ②利于提高工业生产的效率和质量

③适应了工业化时期国家发展的需要 ④反映出民众素质得到了普遍提高

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

10.1816~1846年,普鲁士学龄儿童入学率从43%增至68%,60年代达到97.5%。1828~1836年德累斯顿、卡塞尔、汉诺威和达姆施塔特成立了技术训练机构。1821年柏林技术学院成立,1842年把学制由两年延长为三年;开设算术、几何、数学、化学和矿物学等学科。这反映出德国( )

A.强调初等教育与职业教育并重 B.工人社会地位的普遍提高

C.教育发展迎合了工业革命需要 D.国家统一加速了教育转型

11.如图为1750—1850年英国某地区结婚青年识字率折线图。这一材料可用来说明( )

A.工业革命时期英国成年男女人口比例情况

B.工业革命时期英国已婚青年家庭经济状况

C.社会化大生产和工人文化素质之间的关系

D.生产组织形式和管理方式发生巨大的变化

12.公元九到十三、十四世纪,欧洲大陆上早餐并非必须也没有固定时间。但从十四、十五世纪起,新的经济形态带来固定的营业时间,人类作息也开始逐渐有了共同的机械标准尺度。之后的几个世纪,学校、办公室、商业中心乃至工厂的出现,遵循着统一的每日开门时间,早餐逐渐成为“一天中最重要的一餐”并形成固定时间。这一变化主要得益于( )

A.机械式钟表的发明与推广 B.资产阶级生活方式的示范

C.社会生产组织形式的变革 D.城市化进程的不断加快

13.在19世纪初的英国工厂中,厂长是主要的管理者,他们可以制定任何形式的管理制度,可以给工人安排任何种类的工作,并可以随时改变工人的工作任务。工人只负责工作,不被允许建立任何工人组织。这说明当时英国( )

A.机器生产对工人剥削加重 B.工厂制度存在诸多弊端

C.工人阶级的抗争意识较弱 D.工厂管理制度较为规范

14.1878年,开平矿务局欲招集商股80万两,到1880年实募得仅30万两。后“每日出至五、六百吨之多”,利之所在,趋之若鹜。1881年11月,“矿局在上海已集股一百万两”。1882年,面值100两的股票涨至154两,1883年春,股票持有者已拒绝210两的售价。这说明( )

A.开平矿局赢得民间资本的青睐 B.现代企业性质关乎其成败

C.政府的态度是扭转局面的关键 D.开平煤矿的成功获得保障

15.1851年,英国举办大博览会,水晶宫展览厅进门处是一块巨大的重24吨的整体煤块。英国此举的主要目的是( )

A.表明煤资源的重要性 B.展览工业革命的成果

C.树立先进的国家形象 D.改善公众的审美情趣

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题:

【妇女解放与社会转型】

材料一:图1、2是近代英国流行的女装展示

图1 16—18世纪英国流行的“维多利亚”式服装 图2 19世纪英国流行服装

材料二:1856年后,英国皇家化学学院发明了苯胺紫孔雀绿、靛蓝等多种颜色,使女性服饰染色成本降低且色彩更为丰富,1891年,英国化学家发明人造丝,很快在服装制作中流行开来,1889年,美国推出第一台电机缝纫机,这些新材料在服装工厂投入使用,女性流行成衣的大批量制作成为可能。另一方面,19世纪后半期,英国女性普遍接受到学校教育,工厂和政府也吸纳了大量女性就业,英国普通女性逐渐取代贵族妇女成为时装潮流的引领者,贵族式“维多利亚”服装被视为病态,时装成为可视的妇女解放宣言书。随着体育运动和休闲度假生活在英国的流行,女性的着装更加轻便舒适,“维多利亚”服饰最终被英国女性们彻底舍弃。

——谭赛花《维多利亚晚期英国女性服饰的变革》

问题:

(1)根据以上材料,概述英国女装流行的时代特征和趋势。

(2)根据以上材料和所学知识,简析英国“维多利亚”女装被淘汰的原因。

17.时间既是一种自然存在,也是一种社会现象,对时间的掌控也是权利的表现。阅读材料,完成下列要求。

材料一 “有人告诉我各种职员曾采用了如此不正当的手段,以至于下班时用走得最快的钟来计算,而且在他们下班时间到来前就打铃,上班时则让钟走得很慢而铃在他们上班时间过去后才响。那两个黑心的内奸福韦尔和斯凯乐恩故意允许这样做。有鉴于此,这里命令:除了告诫员的钟,任何人因此之故不得以其他的钟、铃、表或日晷来计算时间;除了管钟人,这个钟指的时间决不允许任何人变动……”

——18世纪英国克劳利铁厂制订的《手则读本·监察员守则》

材料二 “我在布雷德先生的工厂里工作……在那儿,夏天我们得干到天黑得看不见的时候。我说不出我们是在几点钟停止工作的。除了主人和他的儿子。谁都没有表。所以我们不知道时间。有一个人有表……但被人拿走了交给主人保管,因为他曾把白天的时间告诉其他工人……”

——18世纪一个英国工人的证词

材料三 “《字林报》云,江海关新装大钟,业已校拨准确,定于元旦子正为始,正式报时。从此上海一埠对于沿海区标准时刻,复得有所准则,中外人士同蒙利□,该钟计时非常准确,制造者保证每月时差不逾十五秒,即每日不逾半秒,而其鸣声亦殊宏亮,若在静夜,几可闻于全埠,所以海关税务司深望本埠各公共处所时钟,咸能以该钟为标准,使全埠时刻得以划一、不爽分秒云。”

——《海关大钟今晨校准》,《申报》1928年1月1日

(1)材料一与材料二在时间问题上有何分歧?请结合历史背景分析这一分歧产生的社会根源。

(2)根据以上材料,以“从传统到现代”为角度说明1928年江海关新装大钟的历史意义。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉代在提水灌溉方面,浅井使用桔棒,深井使用辘轳,利用河水使用翻车;在加工方面,脱粒用枷、脱壳用枷、清洁用飏扇,粉碎用磨、碾、碓等,都有彼此配合的农具。汉代利用杠杆原理制造桔棒和水碓(桔棒战国时已有),利用轮、轴的作用制造辘轳、连枷、飏扇,磨、碾、砻等,利用齿轮制造翻车,从而制造了一批省力、高效的新农具,为我国农具的制造和改良,使用简单机械开辟了一个新时期。

——闵宗殿《两汉农具及其在中国农具史上的地位》

材料二 1771年,理查德·阿克莱特的第一个纺织厂便是在德比郡溪流旁的水力工厂,其生产过程经常会受到季节性水量变化的影响。1784年,瓦特虽然开发出了复动旋转式蒸汽机,但仍体积巨大,效率低下。曼彻斯特市区第一座以蒸汽为动力的纺织工厂只好推迟落成,据W·查罗娜指出,这个工厂实际开工已经是1789年5月的事了。

——(日)近藤和彦《英国史10讲》

材料三 1951年11月20日,《人民日报》发表《开展增产节约运动是当前国家的中心任务》的社论,提出:“我们必须普遍地深入地发动一个全国规模的增产节约的群众运动”。技术革新是增产节约、提高效率的重要方法,技术人员和群众深入生产第一线,把劳动和技术相结合,寻找更有效的生产技术。据大连、本溪等地的212个厂矿的不完全统计,1951年职工在运动中提出11600余件合理化建议,其中6808件所创造的价值约1391亿元。1954年,《人民日报》指出:“国家实现社会主义工业化,在有了一定的资金,有了苏联的技术装备援助之后,人才问题,特别是技术人才问题,就被提到了头等重要的地位。”

——李增添《试论建国初期的技术革新运动》

(1)根据材料一、概括指出汉代农具发展的成就,并结合所学知识说明上述成就取得的原因。

(2)根据材料二、指出18世纪晚期英国工厂生产动力的变革。结合所学知识,从劳作方式的角度,说明工厂式生产的特征。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述新中国初期“增产节约运动”开展的历史背景及其作用。

19.经济文化水平落后的国家如何选择工业化发展道路,是中国共产党不断思考的重要问题。阅读材料,完成下列要求。

材料一 鸦片战争后,在36个传统手工业行业中,受摧残的有8个行业。一部分原有的手工业在与机器工业的竞争与互补中,获得了某种程度的发展,不仅体现为数量上的增长,而且反映到技术、经营和管理等层面。到20世纪20年代末30年代初,城市手工业中的某些行业如手工机器修造、丝织、棉织、针织等行业均出现了向大机器工业的过渡。纵观1840—1949年中国的工业化进程,这种民间以本土工业为基础的嫁接型工业化模式没有取得成功。

——摘编自彭南生《现代化中的“中国式”》

材料二 近代以来中华民族最伟大的梦想是实现民族复兴,实现工业化与实现民族复兴之间发生了深刻的内在逻辑关联。毛泽东对工业化的思考是多元辩证的,他既看到了工业化对于中国摆脱亡国灭种的根本性危机的巨大作用,同时也意识到,没有民族独立,就不可能建设真正大规模的工业。可以说,毛泽东科学地把握了工业化与国家独立富强之间的重要关系。

——摘编自徐坤《毛泽东工业化思想的理论内涵和时代价值》

材料三 中国启动工业化战略时的经济发展水平,与工业化先发国家起步时人均国民生产总值达二三百美元相比,有较大差距。中国在工业化起步时的人均国内生产总值不到西欧和西方衍生国水平的1/12。联合国亚洲及太平洋社会委员会对1949年人均国民收入的统计表明,中国仅27美元,远低于同期印度的57美元,也低于亚洲的44美元。

——摘编自郑有贵《毛泽东对中国式现代化的工农城乡关系的探索》

(1)据材料一并结合所学知识,概括近代未受摧残的部分传统手工业的发展特点。

(2)据材料二并结合所学知识,指出近代中国“工业化与国家独立富强之间的重要关系”的内涵。

(3)综合以上材料并结合所学知识,简析1949年至1957年我国在工业化路径选择方面的合理性。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:1880-1913年(德国)。根据材料“第一次世界大战前夕,德国已成为世界上最大的金属、机械、化学、电器产品输出国”可知,第二次工业革命后,德国工业迅速发展,冲击了英国的贸易地位,D项正确;材料无法得出世界各国的经济状况,排除A项;“最大”说法绝对,排除B项;资本主义世界市场开始形成在新航路开辟后,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是近代美国。根据表格信息可以看出,与1860年相比,1913年,美国的主要农产品产量有了大幅增长。结合所学内容可知,这是因为美国基本完成第二次工业革命,工业机械、化肥等工业上的成就对农业发展起到了反哺和促进作用,因此出现了表格中的情况,B项正确;物种交流早在新航路开辟时期就已经出现,仅仅依赖物种的交流不能导致农产品产量的大幅增长,排除A项;政府补贴和黑人奴隶的解放都有助于促进农业生产的发展,但无法出现如此大幅的增长,所以政府补贴和黑人奴隶的解放不是主要原因,排除CD项。故选B项。

3.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:19世纪上半期的德国。根据题干时间“19世纪前期”,此时英国基本完成了工业革命,自由主义是工业革命的必然要求;但是此时德国还处于四分五裂的封建割据状态,没有统一的市场,且此时德国工业革命刚刚开始,所以德国的经济学家主张提高关税,实行贸易保护,反映了两国工业所处的发展阶段的不同,德国的工业相对落后,A项正确;重商主义盛行于工业革命前,排除B项;德国对于新兴工业给予保护是因为本国工业落后,与资本原始积累无关,排除C项;第一次工业革命英国一枝独秀,英国在工业革命后成为世界工厂,“各国对外贸易的发展”的表述太过夸大,排除D项。故选A项。

4.A

【详解】本题为单类型单项选择题。时空范围为1844年(英国)。1844年英国处于工业革命时期,工厂中的规章制度对工人的要求较为严格,这种要求有助于提高工厂的生产效率,同时保证机器的使用效率,有助于产生更高的经济效益,A项正确;工厂制度并不能保障产品质量,排除B项;第九条并不能挖掘工人的劳动潜质,排除C项;材料所述的规章制度多以罚款方式进行,这并非科学管理方式,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】本题为多类型单项选择题。根据选项用词可知,这是目的题、影响题。时空范围为1802年(英国)。国颁布法律要求提升工厂学徒和手工业学徒的学习技能,使其在能够满足机器生产的需要,结合所学知识可知,当时正值工业革命期间,此举顺应了工业革命的发展形势,C项正确;结合所学知识可知,英国此举主要是社会生产发展促成的结果,而不是工人运动,排除A项;英国此举的目的主要是通过加强技术教育,满足社会生产力的发展需要,而不是提升工人阶级的地位,排除B项;D项“解决了”说法过于绝对,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】

本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是原因题,时空是19世纪早期的英国。根据材料及所学可知,英国工业革命到来后,巨额财富的诱惑不断使中产阶层中有胆识、有智慧的人开始投身工业界。在蒸汽时代,煤炭既为蒸汽机提供动力,同时又离不开蒸汽机的使用,两者互不可缺。由于市场的需求增加,煤炭价格一路飙升,一批贵族不仅投资煤炭业和交通运输业,而且强化了“矿主”的属性,因此材料所述现象的主要原因是蒸汽时代的到来,C项正确;中产阶级在此之前就已经崛起,该选项不是主要原因,排除A项;内燃机的创制和应用是在第二次工业革命时期,与题干时间不符,排除B项;生产组织形式的变化也是由于蒸汽机的发明带来的,该选项不是主要原因,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:两次工业革命时期(世界)。根据所学可知,飞机,属于第二次工业革命的产物,在20世纪被广泛投入使用,C项正确;A是蒸汽机车,属于第一次工业革命的产物,在19世纪已经广泛投入使用,排除A项;B是是蒸汽轮船,属于第一次工业革命的产物,在19世纪已经广泛投入使用,排除B项;D是帆船,不是诞生于两次工业革命时期的新型运输工具,排除D项。故选C项。

8.C

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是近代中国。材料的企业、公司、银行都是鸦片战争后随着西方列强的入侵,出现的新商业经营形式,这是近代中国半封建性质的体现,C项正确;开平矿务局采用的是近代机器生产,与手工作坊不同,排除A项;中国没有完全沦为殖民地,排除B项;资本主义世界市场基本形成于19 世纪中期,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】

本题是组合选择题。时空是工业革命时期(英国)。根据材料“议会拨款20000英镑作为初等教育的经费”“1847年,议会通过《十小时工作法》,规定妇女和少年的日劳动时间为10小时,伯明翰地区又出现专门为女工开设的夜校”“英国男子识字人数占67.3%,1951年达69.3%,同期女子识字率人数从51.1%上升到54. 8%"等信息并结合所学知识可知,这些情况反映了英国对教育的重视和国民识字率的上升,适应了工业革命时期国家对人才的需求,有利于提高工业生产的效率和质量,②③说法正确,C项正确;①说法过于绝对,故排除A.B两项;识字率的提高并不代表“民众素质得到了普遍提高”,④说法错误,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】

本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(德国)。根据材料“1816~1846年,普鲁士学龄儿童人学率从43%增至68%,60年代达到97.5%”“1828~1836年德累斯顿、卡塞尔、汉诺威和达姆施塔特成立了技术训练机构”“开设算术、几何、数学、化学和矿物学等学科”等信息并结合所学知识可知,当时德国教育得到较快发展,有利于提高工人的技术能力,迎合了工业革命的需要,C项正确;材料涉及初等教育和职业教育,但仅从材料无法得出“初等教育与职业教育并重”,排除A项;“工人社会地位的普遍提高”在材料并未体现,排除B项;1871德国完成统一,D项与材料时间不符,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干设问词,可知本题是本质题。依据材料时间信息可知准确时空是:1750—1850年英国。据“1750—1850英国结婚青年识字率折线图”可知,1750—1850年正值英国工业革命期间,此时的英国青年识字率不断提升,这是工业革命对劳动力素质要求提升带来的结果,经济发展在一定程度上影响文化发展。因此,该图可用来说明社会化大生产和工人文化素质之间的关系,C项正确;据“1750—1850英国结婚青年识字率折线图”可知,材料涉及的是概率,并未提及具体的人数,无法体现男女具体比例,排除A项;识字率高低受国家的教育普及程度、经济发展水平和政局安定性多种因素的影响,排除B项;材料呈现的是英国结婚青年,并未涉及生产组织形式和管理方式的变化,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据题干设问词,可知这是背景题。据题干时间信息可知准确时空是公元9至14、15世纪。十四、十五世纪开始,伴随着新的经济形态出现,社会生产组织形式发生变革,人类的作息时间逐渐固定,面临固定的每日开始时间和高强度的工作学习,早餐的必要性逐渐提升并形成了固定的时间,C项正确;钟表的发明只是因素之一,并非主要因素,排除A项;早餐制度的受众群体有工人、学生、商人等广泛的社会群体,并非资产阶级独有的生活方式,排除B项;城市化的进程是诱因,并非主要因素,排除D项。故选C项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:19世纪初(英国)。据本题材料概括得出主要结论是:英国工厂制度下厂长的权力过大,说明存在诸多弊端,B项正确;材料说的是厂长,没有说机器,排除A项;材料未涉及工人阶级的抗争,排除C项;据材料“任何形式”“任何种类”“随时改变”可知,材料主要说的是工厂制度存在诸多弊端,而不是制度规范,排除D项。故选B项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。依据主题干的设问词可知,这是本质题。依据材料时间信息可知准确时空是:1878-1882年的中国。依据材料概括可知:从开平煤矿最初募集不到资金到产煤利润增多后,募集资本逐渐增多,说明其受到了民众认可,即开平矿局赢得民间资本的青睐,A项正确;材料未涉及开平煤矿性质的转变,也没有强调企业性质的影响,排除B项;材料未涉及政府态度的转变,而是主要体现了开平矿务局受到人们的认可,排除C项;募集资本增多不能完全确保开平煤矿的成功,叙述过于绝对,排除D项。故选A项。

15.C

【详解】本题是单类型单项选择题。依据本题主题干的设问词可知本题是本质题。依据材料时间信息可知准确时空是:1851年英国。依据材料概括可知:水晶宫展览厅进门处是一块巨大的重24吨的整体煤块,象征着国家巨大的力量和工业革命后先进的国家形象,C项正确;煤炭之所以重要是因为其成为蒸汽机的主要燃料,依然强调的是工业革命后英国先进国家的形成,排除A项;煤炭不是工业成果,排除B项;材料未涉及对公众的审美情趣的改善,排除D项。故选C项。

16.(1)特征:图1 是早期资本主义时期(或工场手工业时期);图2是工业革命时期。趋势:从奢侈浮夸到轻便简洁。

(2)工业革命的开展,科学技术的发明;学校教育的普及,大量女性就业的需要;体育运动和休闲活动流行的需求。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空:16-18世纪和19世纪(英国)。特征:据材料一“图1 16-18世纪英国流行的‘维多利亚’式服装”可知,图1 是早期资本主义时期(或工场手工业时期);据材料一“图2 19世纪英国流行服装”可知,图2是工业革命时期。趋势:据材料一“图1 16-18世纪英国流行的‘维多利亚’式服装”与据材料一“图2 19世纪英国流行服装”比较可知,从奢侈浮夸到轻便简洁。

(2)本题是背景类材料分析题。时空:19世纪(英国)。据材料二“1856年后,英国皇家化学学院发明了苯胺紫孔雀绿、靛蓝等多种颜色,使女性服饰染色成本降低且色彩更为丰富,1891年,英国化学家发明人造丝,很快在服装制作中流行开来,1889年,美国推出第一台电机缝纫机,这些新材料在服装工厂投入使用,女性流行成衣的大批量制作成为可能”可知,工业革命的开展,科学技术的发明;据材料二“19世纪后半期,英国女性普遍接受到学校教育,工厂和政府也吸纳了大量女性就业”学校教育的普及,大量女性就业的需要;据材料二“随着体育运动和休闲度假生活在英国的流行,女性的着装更加轻便舒适”可知,体育运动和休闲活动流行的需要。

17.(1)分歧:材料一种工厂主认为职员采取不正当手段调整上下班时间,导致上班时间不足;材料二认为工厂主调整时间导致上班时间从早到晚,并不允许工人清楚时间。

社会根源:工业革命极大提高了社会生产力;工厂制度及蒸汽机车等交通工具出现以后,人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。

(2)历史意义:有利于社会生活的近代化;改变了人们的生活方式;使人们的时间观念增强;推动了中国的近代化。

【详解】(1)本题是背景类、特点类材料分析题。时空是工业革命时期世界。第一小问分歧,根据材料一“有人告诉我各种职员曾采用了如此不正当的手段,以至于下班时用走得最快的钟来计算,而且在他们下班时间到来前就打铃,上班时则让钟走得很慢而铃在他们上班时间过去后才响”可知,材料一中工厂主认为职员采取不正当手段调整上下班时间,导致上班时间不足;根据材料二“夏天我们得干到天黑得看不见的时候。我说不出我们是在几点钟停止工作的”可知,材料二认为工厂主调整时间导致上班时间从早到晚,并不允许工人清楚时间。第二小问社会根源,结合所学工业革命的相关知识可知,工业革命极大提高了社会生产力,工厂制度及蒸汽机车等交通工具出现以后,人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是近代中国。根据材料二“字林报云,江海关新装大钟,业已校拨准确”可知,有利于社会生活的近代化;根据材料二“ 中外人士同蒙利”可知,改变了人们的生活方式;根据材料二“使全埠时刻得以划一、不爽分秒云”可知,使人们的时间观念增强;结合所学可知,推动了中国的近代化。

18.(1)成就:提水灌溉工具桔棒、辘轳、翻车;粮食加工工具:脱粒用枷、脱壳用枷、清洁用飏扇,粉碎用磨、碾、碓等。原因:农业的发展;劳动人民的智慧;政府对农业的重视。

(2)变革:由自然动力转为机械动力。特征:将机器、工人集中起来生产。

(3)背景:新中国建立,人民当家作主;国家一穷二白,国民经济急需恢复;抗美援朝战争需要物资支持。作用:为社会主义工业化提供了资金和技术经验。

【详解】(1)本题为特点类、背景类材料题。时空范围为汉代(中国)。第一小问成就:根据材料“汉代在提水灌溉方面,浅井使用桔棒,深井使用辘轳,利用河水使用翻车;在加工方面,脱粒用枷、脱壳用枷、清洁用飏扇,粉碎用磨、碾、碓等,都有彼此配合的农具”可知有提水灌溉工具桔棒、辘轳、翻车;粮食加工工具有脱粒用枷、脱壳用枷、清洁用飏扇,粉碎用磨、碾、碓等。

第二小问原因:根据材料“汉代在提水灌溉方面,浅井使用桔棒,深井使用辘轳,利用河水使用翻车”结合所学内容可知,汉朝时期深井与浅井使用的工具不同,说明汉代的灌溉技术发展,这时期农具的改进得益于农业的发展,也离不开劳动人民的智慧;同时也受益于政府对农业的重视。

(2)本题为特点类材料题。时空范围为18世纪晚期(英国)。第一小问变革:根据材料“其生产过程经常会受到季节性水量变化的影响。1784年,瓦特虽然开发出了复动旋转式蒸汽机,但仍体积巨大,效率低下。曼彻斯特市区第一座以蒸汽为动力的纺织工厂只好推迟落成”可知,由自然动力转为机械动力。

第二小问特征:根据所学知识可知,工厂生产通过机械化生产和流水线方式进行,自动化程度高,将机器、工人集中起来生产。

(3)本题为背景类、影响类材料题。时空范围为1951年(中国)。第一小问背景:根据所学知识可知,政治上,新中国建立,人民当家作主;从经济实情看,新中国成立初期,社会经济发展困难,经济方面一穷二白,国民经济急需恢复;根据所学知识可知,新中国成立初期中国为保家卫国而派志愿军入朝作战,而抗美援朝战争需要物资支持。

第二小问作用:根据材料“技术革新是增产节约、提高效率的重要方法,技术人员和群众深入生产第一线,把劳动和技术相结合,寻找更有效的生产技术”“国家实现社会主义工业化,在有了一定的资金”等信息可得出“增产节约运动”开展为社会主义工业化提供了资金和技术经验。

19.(1)特点:数量增长,技术、经营和管理等层面获得发展;向大机器工业过渡;以本土工业为基础;嫁接型工业化模式。

(2)内涵:工业化与国家独立富强之间有重要关系,工业化对于中国摆脱民族危机有巨大作用,但民族独立是建设真正大规模工业,实现富强的前提。

(3)合理性:中国启动工业化战略时的经济发展水平低,与工业化先发国家起步时相比,有较大差距;人均国民收入低。所以,充分发挥国家力量,制定一五计划,集中力量优先发展重工业。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是近代(中国)。特点:据材料一“一部分原有的手工业在与机器工业的竞争与互补中,获得了某种程度的发展,不仅体现为数量上的增长,而且反映到技术、经营和管理等层面”可得出数量增长,技术、经营和管理等层面获得发展;据材料一“城市手工业中的某些行业如手工机器修造、丝织、棉织、针织等行业均出现了向大机器工业的过渡。”可得出向大机器工业过渡;据材料一“这种民间以本土工业为基础的嫁接型工业化模式没有取得成功。”可得出以本土工业为基础,嫁接型工业化模式。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是近代(中国)。内涵:据材料二“毛泽东对工业化的思考是多元辩证的,他既看到了工业化对于中国摆脱亡国灭种的根本性危机的巨大作用,同时也意识到,没有民族独立,就不可能建设真正大规模的工业。可以说,毛泽东科学地把握了工业化与国家独立富强之间的重要关系。”可得出工业化与国家独立富强之间有重要关系,工业化对于中国摆脱民族危机有巨大作用,但民族独立是建设真正大规模工业,实现富强的前提。

(3)本题是背景类材料分析题。时空是1949年至1957年(中国)。合理性:据材料三“中国启动工业化战略时的经济发展水平,与工业化先发国家起步时人均国民生产总值达二三百美元相比,有较大差距。”可得出中国启动工业化战略时的经济发展水平低,与工业化先发国家起步时相比,有较大差距。据材料三“联合国亚洲及太平洋社会委员会对1949年人均国民收入的统计表明,中国仅27美元,远低于同期印度的57美元,也低于亚洲的44美元。”可得出,人均国民收入低。结合所学可知,工业化路径选择充分发挥国家力量,制定一五计划,集中力量优先发展重工业。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化