说数[上学期]

图片预览

文档简介

课件26张PPT。登高

唐伯虎

一上一上又一上,

一上上到高山上。

举头红日白云低,

四海五湖皆一望。课前背诵广东省英德市英德中学 夏冰关于科学小品科学小品,就是以传播科学思想和科学方法,普及科学知识为目的的小品文。

它篇幅短小,形式活泼,内容多样,能较敏捷的反映科学上的新事物、新思想和新动态。有些科学小品根据内容需要,可以运用多种表现手法进行说明,使科学性、知识性、趣味性融为一体——沈致远 物理学家说数学习目标:

1、整体感知课文,能按照要求筛选相关信息并练习概括要点。

2、领会本文准确地运用语言和引用古代诗文加强说明效果。

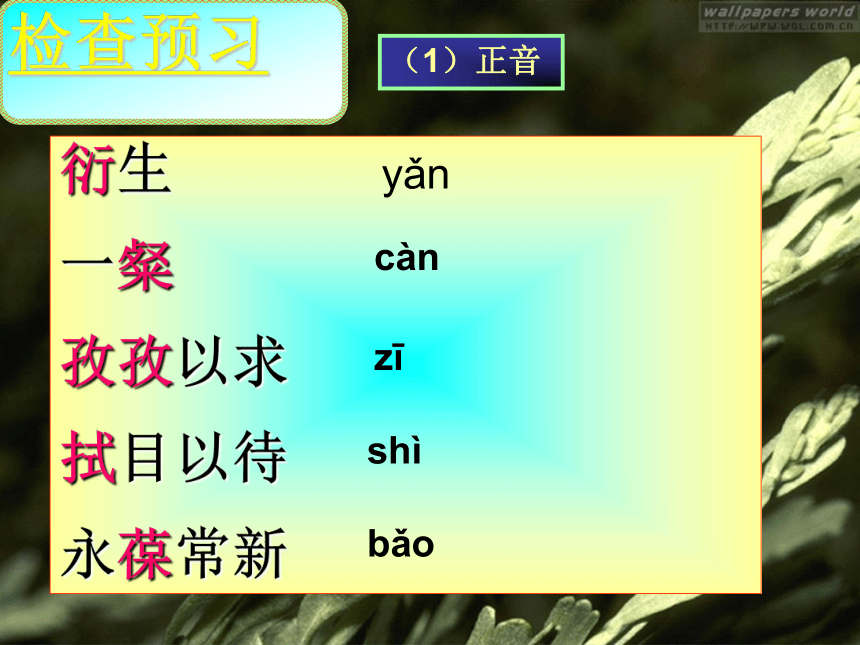

3.体会科学小品所具有的科学性、思想性和文学性。 检查预习(1)正音衍生

一粲

孜孜以求

拭目以待

永葆常新 yǎncàn

zīshì

bǎo

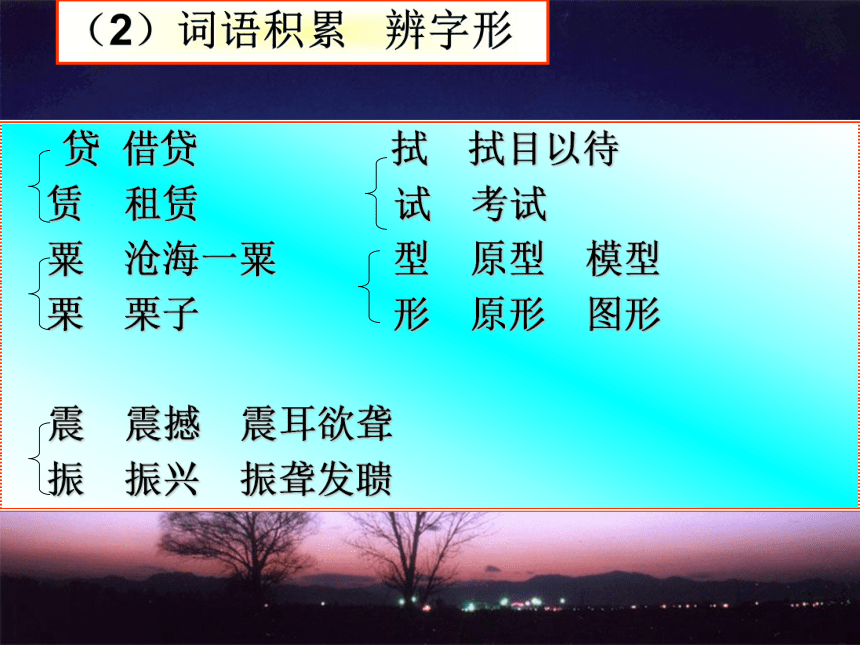

(2)词语积累 辨字形 贷 借贷 拭 拭目以待

赁 租赁 试 考试

粟 沧海一粟 型 原型 模型

栗 栗子 形 原形 图形

震 震撼 震耳欲聋

振 振兴 振聋发聩(3)记词义:

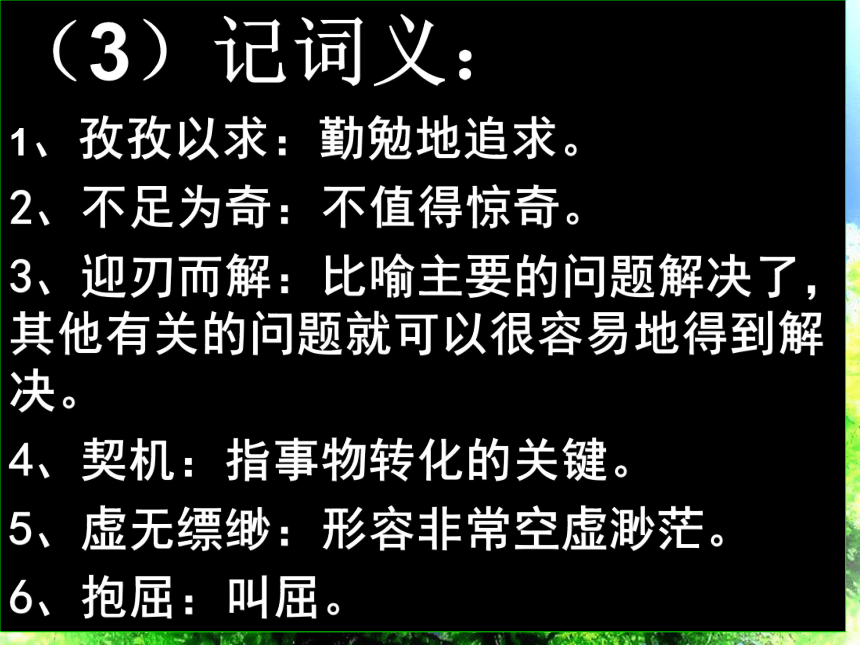

1、孜孜以求:勤勉地追求。

2、不足为奇:不值得惊奇。

3、迎刃而解:比喻主要的问题解决了,其他有关的问题就可以很容易地得到解决。

4、契机:指事物转化的关键。

5、虚无缥缈:形容非常空虚渺茫。

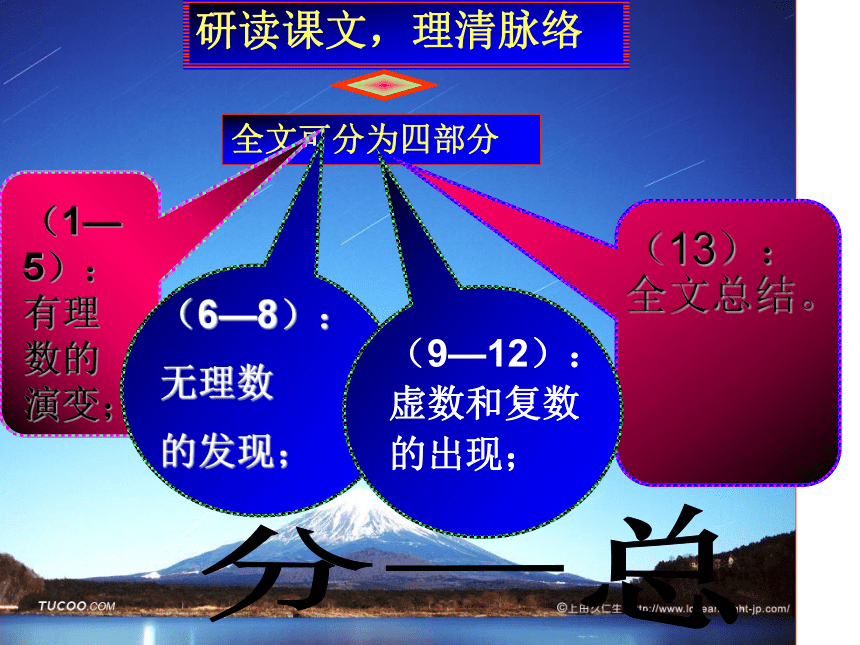

6、抱屈:叫屈。自学指导: 1、题目“说数”隐含哪些方面的信息?浏览课文,划出相关段落的重要信息 。 2、理清文章的线索,简单画出本文的结构图 3、仔细阅读本文,注意科学小品的文艺性和文学笔调。了解本文的结构方式。 4、课文主要采用那些说明方式来增添文学情趣的?请找出你最喜欢的语段,诵读诵读,并举例分析。 研读课文,理清脉络全文可分为四部分(1—5):有理数的演变;(13):全文总结。

(6—8):

无理数

的发现;(9—12):

虚数和复数

的出现;

分—总说数整数分数自然数负数零圆周率无理数有理数圆周率虚数和复数

(一)发现美课文主要采用那些说明方式,体味数学的诗情画意(数学美)?请找出你最喜欢的语段,诵读诵读,并举例分析。了解文章的表达方式,体味数学的诗情画意。

运用比喻、描述性语言引用诗句使用熟语、文言句式说明顺序本文是以“数”为线索,以“数”的发展演变进程为说明顺序。

即以时间纵向为序。(1)引用诗句

如:关于“圆周率”、“零”的小诗

(分别生动有趣地说明了圆周率作为“无理数”的特点和“零”的特殊地位。)

此为诗情也(2)运用比喻、描述性语言

如:负数和正数分列左右如雁翅般排开,零居中央,颇有王者气象。

(形象说明“零”在整数中所处的中心位置。)

此为画意也(3)另外使用熟语、文言句式,增加了语言的通俗易懂和行文句式的生动活泼。

如:“四大皆空”、“一无所有”;

“无理者,不讲道理”也!”(二)追踪美请联系文章内容或自己的生活实际,概括出至少4种“充满诗情画意”的数学美。①在数轴上,负数和正数分列左右如雁翅般排开;

②圆周率既不循环,也无终结,包含的信息,令人惊叹。

③零是一个充满哲理、耐人寻味的数字。

④生活中的黄金分割比率。小结这篇说明文,用富有文采的语言,绕有兴趣地说明了简单数字的神奇与奥妙。课外积累:

小时候,爸妈起初教你数的时候,你可能并不理解1、2、3、4……到底是什么意思,但你后来也许从不少诗歌中读到过数字,除了前面的两首诗外,你还记得有哪些诗吗?请找出2首以上的诗来。与同学交流。

当堂训练:

1、文中说“零是数学史上的一大发明,其意义非同小可”,请归纳“零”的意义:明确:

①零是一切数的基础

②零是进位制的前提

③零具有运算功能2、下列哪一项在“数轴”上没有对应点?

A、自然数 B、零

C、分数 D、虚数

答( )

D3、联系全文内容,说说诗中“永葆常新”具体指的是什么?明确:圆周率的小数既不循环,也不终结,包含无限信息。4、文中第一首诗中”天长地久有时尽,此率绵绵无绝期”是化用了( )朝诗人( )

的 ( ) 里面的句。原句是:

( )

明确:

唐朝

白居易

《长恨歌》

“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。”5、读第9段,回答:“科学的创新精神”在文中具体指什么?明确:

指数学家创造了本不存在的“虚数”,并用符号i来表示,规定i的平方为-1,从而解决了负数开平方的难题。6、认真阅读文段,分别给”虚数轴“和复平面”下定义。明确:

①虚数轴:

数学家创造出来的一根用来表示虚数位置的与实数轴相垂直的数轴。

②复平面:

由虚实两根数轴组成的平面。

语言鉴赏生动的语言描述出一幅美图,把读者引入其境,让人体会出数学之美。结合课后练习文学色彩浓厚,增强了语言的趣味性和文学性再见

唐伯虎

一上一上又一上,

一上上到高山上。

举头红日白云低,

四海五湖皆一望。课前背诵广东省英德市英德中学 夏冰关于科学小品科学小品,就是以传播科学思想和科学方法,普及科学知识为目的的小品文。

它篇幅短小,形式活泼,内容多样,能较敏捷的反映科学上的新事物、新思想和新动态。有些科学小品根据内容需要,可以运用多种表现手法进行说明,使科学性、知识性、趣味性融为一体——沈致远 物理学家说数学习目标:

1、整体感知课文,能按照要求筛选相关信息并练习概括要点。

2、领会本文准确地运用语言和引用古代诗文加强说明效果。

3.体会科学小品所具有的科学性、思想性和文学性。 检查预习(1)正音衍生

一粲

孜孜以求

拭目以待

永葆常新 yǎncàn

zīshì

bǎo

(2)词语积累 辨字形 贷 借贷 拭 拭目以待

赁 租赁 试 考试

粟 沧海一粟 型 原型 模型

栗 栗子 形 原形 图形

震 震撼 震耳欲聋

振 振兴 振聋发聩(3)记词义:

1、孜孜以求:勤勉地追求。

2、不足为奇:不值得惊奇。

3、迎刃而解:比喻主要的问题解决了,其他有关的问题就可以很容易地得到解决。

4、契机:指事物转化的关键。

5、虚无缥缈:形容非常空虚渺茫。

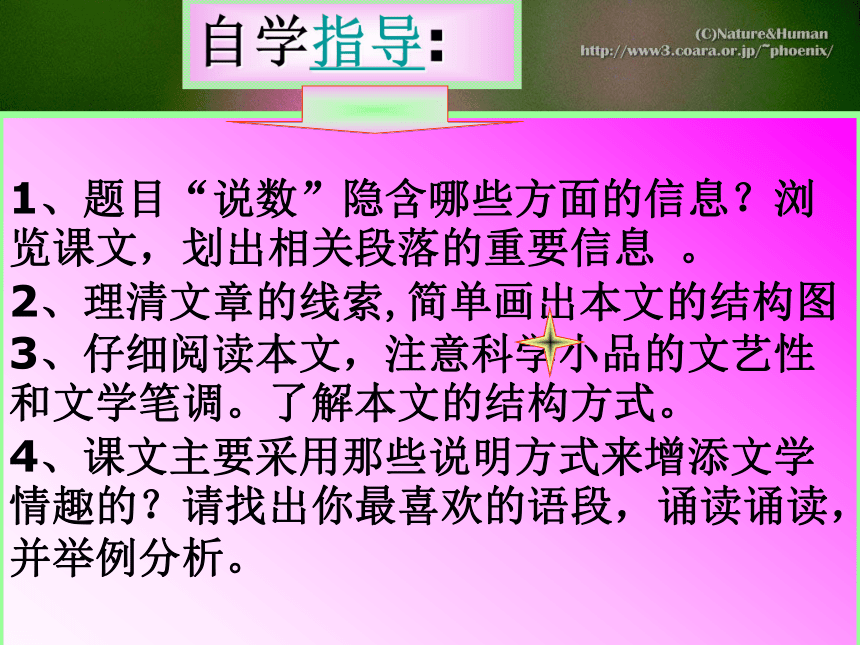

6、抱屈:叫屈。自学指导: 1、题目“说数”隐含哪些方面的信息?浏览课文,划出相关段落的重要信息 。 2、理清文章的线索,简单画出本文的结构图 3、仔细阅读本文,注意科学小品的文艺性和文学笔调。了解本文的结构方式。 4、课文主要采用那些说明方式来增添文学情趣的?请找出你最喜欢的语段,诵读诵读,并举例分析。 研读课文,理清脉络全文可分为四部分(1—5):有理数的演变;(13):全文总结。

(6—8):

无理数

的发现;(9—12):

虚数和复数

的出现;

分—总说数整数分数自然数负数零圆周率无理数有理数圆周率虚数和复数

(一)发现美课文主要采用那些说明方式,体味数学的诗情画意(数学美)?请找出你最喜欢的语段,诵读诵读,并举例分析。了解文章的表达方式,体味数学的诗情画意。

运用比喻、描述性语言引用诗句使用熟语、文言句式说明顺序本文是以“数”为线索,以“数”的发展演变进程为说明顺序。

即以时间纵向为序。(1)引用诗句

如:关于“圆周率”、“零”的小诗

(分别生动有趣地说明了圆周率作为“无理数”的特点和“零”的特殊地位。)

此为诗情也(2)运用比喻、描述性语言

如:负数和正数分列左右如雁翅般排开,零居中央,颇有王者气象。

(形象说明“零”在整数中所处的中心位置。)

此为画意也(3)另外使用熟语、文言句式,增加了语言的通俗易懂和行文句式的生动活泼。

如:“四大皆空”、“一无所有”;

“无理者,不讲道理”也!”(二)追踪美请联系文章内容或自己的生活实际,概括出至少4种“充满诗情画意”的数学美。①在数轴上,负数和正数分列左右如雁翅般排开;

②圆周率既不循环,也无终结,包含的信息,令人惊叹。

③零是一个充满哲理、耐人寻味的数字。

④生活中的黄金分割比率。小结这篇说明文,用富有文采的语言,绕有兴趣地说明了简单数字的神奇与奥妙。课外积累:

小时候,爸妈起初教你数的时候,你可能并不理解1、2、3、4……到底是什么意思,但你后来也许从不少诗歌中读到过数字,除了前面的两首诗外,你还记得有哪些诗吗?请找出2首以上的诗来。与同学交流。

当堂训练:

1、文中说“零是数学史上的一大发明,其意义非同小可”,请归纳“零”的意义:明确:

①零是一切数的基础

②零是进位制的前提

③零具有运算功能2、下列哪一项在“数轴”上没有对应点?

A、自然数 B、零

C、分数 D、虚数

答( )

D3、联系全文内容,说说诗中“永葆常新”具体指的是什么?明确:圆周率的小数既不循环,也不终结,包含无限信息。4、文中第一首诗中”天长地久有时尽,此率绵绵无绝期”是化用了( )朝诗人( )

的 ( ) 里面的句。原句是:

( )

明确:

唐朝

白居易

《长恨歌》

“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。”5、读第9段,回答:“科学的创新精神”在文中具体指什么?明确:

指数学家创造了本不存在的“虚数”,并用符号i来表示,规定i的平方为-1,从而解决了负数开平方的难题。6、认真阅读文段,分别给”虚数轴“和复平面”下定义。明确:

①虚数轴:

数学家创造出来的一根用来表示虚数位置的与实数轴相垂直的数轴。

②复平面:

由虚实两根数轴组成的平面。

语言鉴赏生动的语言描述出一幅美图,把读者引入其境,让人体会出数学之美。结合课后练习文学色彩浓厚,增强了语言的趣味性和文学性再见

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首