第7课 辽、西夏与北宋的并立 课件

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

温故知新

1.____年,_____________建立北宋,定都__________。宋太祖和继任者按先南后北的方针,结束了_____和____的分裂割据局面。

2.为加强_________,军事上解除____________的兵权(杯酒释兵权);中央实行__________________,加强皇权。地方上让____担任地方长官(知州),三年一换;设置____以监督地方,分知州权力;设置______,将地方财赋收归中央。

3.宋朝实行_________的政策,大力发展_______,大幅增加录取名额。

4.____年,______支持______变法,由于变_______

____________的利益,导致变法____。

960

宋太祖赵匡胤

中原

中央集权

文臣

通判

转运使

重文轻武

科举制

1069

开封(东京)

南方

禁军高级将领

分化事权,削弱相权

宋神宗

王安石

触犯了

大官僚大地主

失败

导入新课

“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”,这是著名小说家金庸先生曾经创作过的14部小说联成的对联。其中《天龙八部》中的主人公萧峰是契丹人。另一个主人公虚竹则误打误撞成了西夏的驸马。西夏、契丹正是我们这节课要学习的内容。当时辽、西夏和北宋构成了一个民族政权并立的局面。那他们之间的关系又是怎样的呢?

电视剧

《天龙八部》剧照

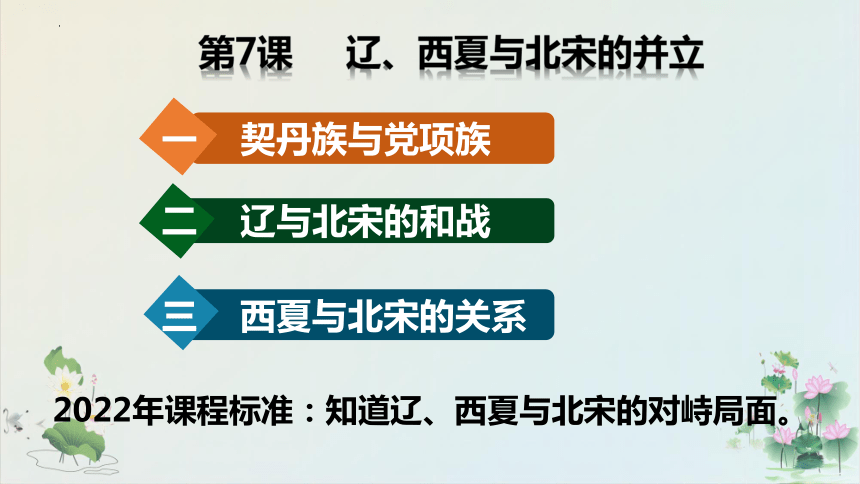

第7课 辽、西夏与北宋的并立

第二单元 辽宋夏金元时期:

民族关系发展和社会变化

二 辽与北宋的和战

第7课 辽、西夏与北宋的并立

2022年课程标准:知道辽、西夏与北宋的对峙局面。

三 西夏与北宋的关系

一 契丹族与党项族

学习目标

1.知道契丹族,党项族的崛起及政权的建立,知道辽与北宋、西夏与北宋的和战,思考北宋时期民族关系的特征。(唯物史观、时空观念)

2.了解契丹与党项族通过学习中原汉族文化,推动本民族的发展;理解北宋与辽、西夏议和的原因和影响;(史料实证、历史解释)

3.我国各族人民密切交往、相互依存,共同推动了国家的发展和社会的进步。认识到和平与交融是民族关系的主流。(家国情怀)

一、契丹族与党项族

1.契丹族的崛起

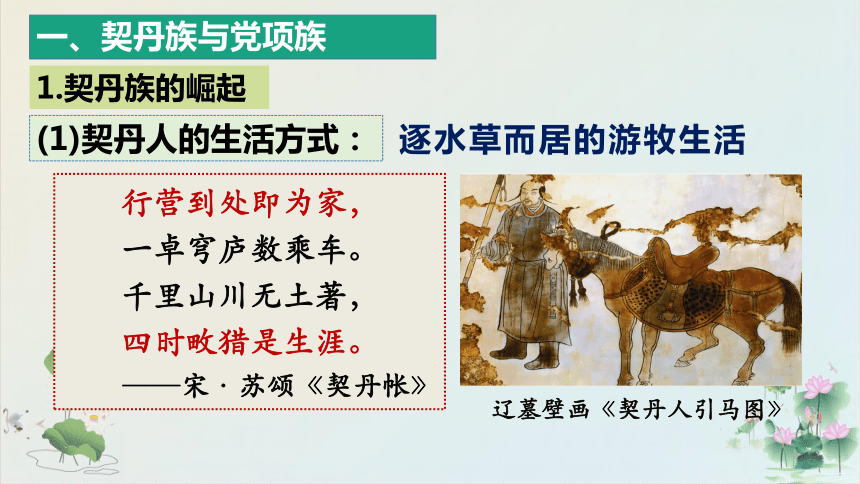

(1)契丹人的生活方式:

行营到处即为家,

一卓穹庐数乘车。

千里山川无土著,

四时畋猎是生涯。

——宋·苏颂《契丹帐》

辽墓壁画《契丹人引马图》

逐水草而居的游牧生活

(2)契丹的兴起过程及原因:

隋唐时期,与汉族的经济、文化联系日益密切。

唐朝末年,北方汉人带去了中原先进的生产技术和生活方式

到9世纪后期,契丹已有了农耕、冶铁和纺织等生产,并开始建筑房屋、城邑。

①过程:

社会发展:由游牧生活发展为定居生活

②原因:

学习汉族的先进制度、文化和生产方式。

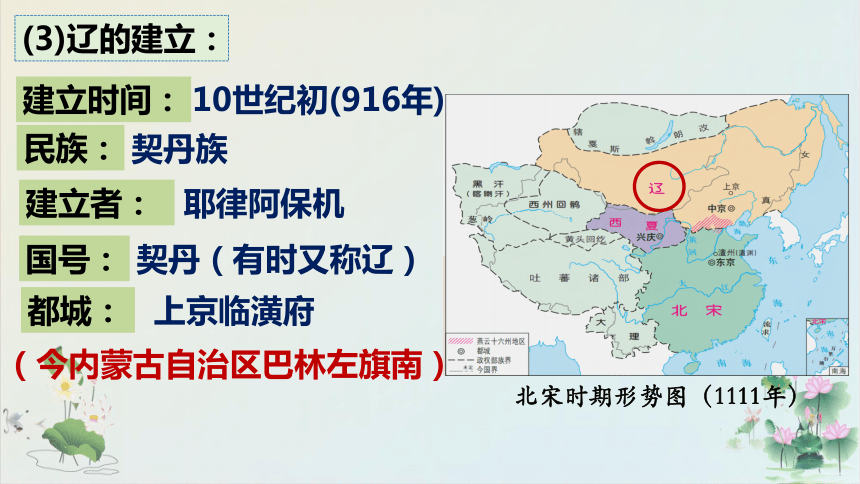

(3)辽的建立:

建立时间:

民族:

建立者:

都城:

契丹(有时又称辽)

10世纪初(916年)

契丹族

耶律阿保机

(今内蒙古自治区巴林左旗南)

国号:

北宋时期形势图(1111年)

上京临潢府

(4)辽的治国措施:

发展生产,创制文字,国力不断增强

契丹货币

契丹文字

契丹鸡冠壶

在民族交流与交融中发展

2.西夏的崛起

(1)党项族:

材料一: 畜牦牛、马、驴、羊,以供其食。不知稼穑,土无五谷。

——《新唐书·党项传》

材料二:俗皆土著,居有栋宇,其屋织牦牛尾及羊毛履之,每年一易。

——《旧唐书·党项羌传》

游牧民族

唐末受赐姓李

西夏王陵

(2)西夏的建立:

建立时间:

民族:

建立者:

都城:

西夏

11世纪前期(1038年)

党项族

元昊

(兴庆府今宁夏银川)

国号:

北宋时期形势图(1111年)

(3)西夏的治国措施:

仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律;

鼓励垦荒,发展农牧经济;

文化上:

经济上:

政治上:

创制西夏文字。

汉文直译为“贞观宝钱”。目前存世仅此一枚。

西夏货币

西夏符牌

西夏服饰

受汉文化影响,在民族交流与交融中发展

北宋时期形势图(1111年)

西夏

辽

北宋

三大政权并立示意图

二、辽与北宋的和战

燕云十六州,也叫“幽云十六州”“幽蓟十六州”,是五代后唐将领石敬瑭割让给契丹的十六州的总称,大致相当于今北京、天津及河北、山西北部一带。燕指幽州,云指云州。石敬瑭以割地为条件,借助契丹兵力,当上后晋皇帝,将燕云十六州割给契丹。

相关史事

军事地位:使中原王朝失去了抵御北方游牧民族的一道天然屏障,导致中原暴露在契丹的铁蹄之下。

1.梳理辽与北宋之间的关系变化历程

二、辽与北宋的和战

辽太宗:

占领燕云十六州,与中原冲突加剧

壹

贰

叁

肆

宋太祖:

保持友好关系、互通使节

宋太宗:

数次战争,从进攻到防御

宋真宗:

从澶[chán]州之战到澶渊之盟

战

和

战

和

2.澶州之战

(1)交战双方:

辽攻、北宋守

(2)交战地点:

澶州(今河南濮阳)(古称澶渊)

(3)关键人物:

寇准、宋真宗

(4)战争结果:

北宋胜出,双方议和,签订“澶[chán]渊之盟”

3.澶渊之盟的内容:

辽宋为兄弟之国;

以白沟河为国界,双方撤兵;

宋朝给辽岁币:银十万两,绢二十万匹;

双方于边境设置榷场,开展互市贸易。

辽与宋议和,辽军撤回,宋朝给给辽钱物。

4.合作探究:为什么北宋打了胜仗还要签定盟约?

材料一:虽然当时战场形势可以达到略占优势,但是……第一,彻底消灭契丹,没有这个力量;第二,拿回燕云十六州恐怕也费劲;第三,退一步说拿回长城防线也够呛。

——纪录片《中国通史》

材料二:如果看战场形势的话,辽朝是悬军深入了,那么在这种情况之下,他的补给线跟不上。除此之外,他们一个重要的战略据点都没拿下来,大城市一个都没有拿下来。

——纪录片《中国通史》

北宋和辽势均力敌,都不具备彻底战胜对方的实力。澶渊之盟是双方互相妥协的产物。

5.合作探究:根据材料客观评价澶渊之盟的影响

材料一:规定宋要给辽岁币,每年银10万两,绢20万匹。这些都要由宋朝百姓承担。

材料二:(战后几十年内)生育繁息,牛羊被野,戴白(白头发)之人,不识于戈。

——苏辙《栾城集》

材料三:双方交换的主要商品,宋方有香药、犀角、象牙、苏木、茶叶、缯帛、漆器、粳糯、麻布和儒家典籍等,辽方有羊、马骆驼、银子等。

——朱绍侯、齐涛、王育济主编《中国古代史》

材料四:“相安既久,于是部分的或全部的(契丹人)逐渐变成了广义的中华民族。”

——台湾学者姚从吾

(1)对北宋来说,澶渊之盟是一个屈辱的和约,钱物加重了北宋人民的负担,但它使北宋获得了相对安定的发展环境。

(2)对辽来说,既使辽兵安然脱险,又得到了钱物,财政状况得到极大改善,经济实力增强。

(3)从整个中华民族的发展来看,澶渊之盟促进了双方经济文化交流,促进了民族交融,有利于多民族国家的发展和统一。

1.元昊称帝后,西夏与北宋关系如何?

三 西夏与北宋的关系

战争不断

2.西夏为什么要与北宋和谈?

西夏遭受很大损耗,人民处于困苦之中。

3.宋夏和约的内容是什么?

元昊向宋称臣;宋给西夏钱物。

4.议和的影响是什么?

宋夏边界贸易兴旺。

北宋时期形势图(1111年)

知识拓展:榷场的开闭情况反映出当时政权的交往状态:

战和交替

在位 皇帝 时间 宋辽榷场

开闭情况

宋太宗 986年 禁止河北商民与契丹贸易

988年 许边疆互相市易

宋真宗 1003年 罢

1005年 澶渊之盟,双方达成协议,在河北陆续开放榷场,后又终仁宗、英宗两朝,双方民间互市不绝。

在位 皇帝 时间 宋夏榷场

开闭情况

宋真宗 1007 保安军设置榷场

宋仁宗 1026 陕西置榷场

1038 废保安军榷场,禁止互市贸易,实行经济封锁

1044 重开榷场,恢复贸易往来

——数据来源于王晓燕《论宋与辽、夏、金的榷场贸易》

政权 名称 民族 建立者 建立时间 都城

辽

北宋

西夏

上京

(今内蒙古巴林左旗)

耶律阿保机

契丹族

10世纪初

汉族

赵匡胤

960年

东京

(今河南开封)

党项族

元昊

11世纪前期

兴庆

(今宁夏银川)

辽、西夏与北宋的政权并立

916年

耶律阿保机

建立契丹国

960年

赵匡胤

建立北宋

1038年

元昊

建立

西夏

1125年

1127年

金灭辽

金灭北宋

1004年

澶渊之盟

1044年

宋夏议和

北宋与辽并存165年,战争时间约25年。

北宋与西夏并存89年,战争时间不到10年。

拓展提升:辽、西夏、北宋时期,民族关系发展的特点、认识及基本原则。

(1)特点:民族政权并立、有战有和。民族交融、

和平交往是民族关系的主流。

(2)认识:北宋与辽、西夏战争,只是中华民族

大家庭内部的兄弟之争,有正义和非正义之分,

不是侵略和反侵略的战争。它给中原人民带来了

深重的灾难,但客观上促进了民族交融,有利于

国家的统一。战则两败俱伤,和则共同发展。

(3)基本原则:民族平等、民族团结、各民族共同

繁荣是处理民族关系的基本原则。

知识拓展:民族交流和融合的几种方式

(1)民族迁徙(魏晋南北朝时期)

(2)战争(春秋战国时期、秦汉时期、隋唐时期)

(4)友好往来(唐朝:文成公主、金城公主入藏)

(3)汉化改革(北魏孝文帝改革)

(6)并立对峙(辽、西夏与北宋;金、蒙古与南宋)

(5)设置机构(西域都护、安西都护府、北庭都护府)

课堂小结

我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,

我们悠久的历史是各民族共同书写的,

我们灿烂的文化是各民族共同创造的,

我们伟大的精神是各民族共同培育的。

中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。

——2019.9.27民族团结进步表彰大会上讲话

课堂练习

1.“行营到处即为家,一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。”这首诗描述的是哪个民族的生活( )

A.契丹族 B.女真族 C.汉族 D.匈奴族

2.澶渊之盟发生在哪两个政权之间?( )

A.辽和西夏 B.北宋和辽

C.北宋和西夏 D.北宋和吐蕃

A

B

3.西夏和北宋讲和的原因是( )

A.西夏被北宋打败了

B.宋朝被西夏打败了

C.宋夏连年交战,双方损失很大

D.夏受到辽的威胁,需要联合北宋

4.北宋和辽达成和议后,产生的影响包括( )

①增加了中原人民的经济负担;

②促进了宋与辽的和平交往;

③推动了边境地区的发展;

④北宋获得相对安定的发展环境

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

C

D

5.西夏崇示在位时,建“国学”,学生300人,以习儒学为主。后来又建有宫学、太学,州县则普遍设立小学。这些做法的主要目的是( )

A.缓和宋夏矛盾 B.学习先进文化

C.推动北人南迁 D.完成国家统一

6.宋辽边境“生育蕃息,牛羊被野,戴白之人(白发年迈的人)不识干戈”。宋辽边境这种安定局面与下列协定有关的是( )

A.休养生息政策 B.澶渊之盟

C.宋夏和议 D.宋金和议

B

B

7.材料一:他统一契丹八部,任用汉人为官,改革习俗,建筑城郭,创制契丹文字,发展农业和商业。916年他称皇帝,国号“契丹”。

材料二:他是党项族拓拔部人,于1038年称帝,国号大夏。他懂汉族文字,懂得佛教经典,还研究过儒家经史兵书。他仿照唐宋封建制度建立统治机构,根据汉字创制西夏文字,曾定制官制、法制、军制。

(1)材料一、材料二的“他”分别是谁?

(2)他们的共同点是什么?

(3)上述材料说明辽、西夏与北宋时期的社会特点是什么?

耶律阿保机

元昊

建立政权、创制文字、学习汉族文化等

民族政权并立、民族关系发展

温故知新

1.____年,_____________建立北宋,定都__________。宋太祖和继任者按先南后北的方针,结束了_____和____的分裂割据局面。

2.为加强_________,军事上解除____________的兵权(杯酒释兵权);中央实行__________________,加强皇权。地方上让____担任地方长官(知州),三年一换;设置____以监督地方,分知州权力;设置______,将地方财赋收归中央。

3.宋朝实行_________的政策,大力发展_______,大幅增加录取名额。

4.____年,______支持______变法,由于变_______

____________的利益,导致变法____。

960

宋太祖赵匡胤

中原

中央集权

文臣

通判

转运使

重文轻武

科举制

1069

开封(东京)

南方

禁军高级将领

分化事权,削弱相权

宋神宗

王安石

触犯了

大官僚大地主

失败

导入新课

“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”,这是著名小说家金庸先生曾经创作过的14部小说联成的对联。其中《天龙八部》中的主人公萧峰是契丹人。另一个主人公虚竹则误打误撞成了西夏的驸马。西夏、契丹正是我们这节课要学习的内容。当时辽、西夏和北宋构成了一个民族政权并立的局面。那他们之间的关系又是怎样的呢?

电视剧

《天龙八部》剧照

第7课 辽、西夏与北宋的并立

第二单元 辽宋夏金元时期:

民族关系发展和社会变化

二 辽与北宋的和战

第7课 辽、西夏与北宋的并立

2022年课程标准:知道辽、西夏与北宋的对峙局面。

三 西夏与北宋的关系

一 契丹族与党项族

学习目标

1.知道契丹族,党项族的崛起及政权的建立,知道辽与北宋、西夏与北宋的和战,思考北宋时期民族关系的特征。(唯物史观、时空观念)

2.了解契丹与党项族通过学习中原汉族文化,推动本民族的发展;理解北宋与辽、西夏议和的原因和影响;(史料实证、历史解释)

3.我国各族人民密切交往、相互依存,共同推动了国家的发展和社会的进步。认识到和平与交融是民族关系的主流。(家国情怀)

一、契丹族与党项族

1.契丹族的崛起

(1)契丹人的生活方式:

行营到处即为家,

一卓穹庐数乘车。

千里山川无土著,

四时畋猎是生涯。

——宋·苏颂《契丹帐》

辽墓壁画《契丹人引马图》

逐水草而居的游牧生活

(2)契丹的兴起过程及原因:

隋唐时期,与汉族的经济、文化联系日益密切。

唐朝末年,北方汉人带去了中原先进的生产技术和生活方式

到9世纪后期,契丹已有了农耕、冶铁和纺织等生产,并开始建筑房屋、城邑。

①过程:

社会发展:由游牧生活发展为定居生活

②原因:

学习汉族的先进制度、文化和生产方式。

(3)辽的建立:

建立时间:

民族:

建立者:

都城:

契丹(有时又称辽)

10世纪初(916年)

契丹族

耶律阿保机

(今内蒙古自治区巴林左旗南)

国号:

北宋时期形势图(1111年)

上京临潢府

(4)辽的治国措施:

发展生产,创制文字,国力不断增强

契丹货币

契丹文字

契丹鸡冠壶

在民族交流与交融中发展

2.西夏的崛起

(1)党项族:

材料一: 畜牦牛、马、驴、羊,以供其食。不知稼穑,土无五谷。

——《新唐书·党项传》

材料二:俗皆土著,居有栋宇,其屋织牦牛尾及羊毛履之,每年一易。

——《旧唐书·党项羌传》

游牧民族

唐末受赐姓李

西夏王陵

(2)西夏的建立:

建立时间:

民族:

建立者:

都城:

西夏

11世纪前期(1038年)

党项族

元昊

(兴庆府今宁夏银川)

国号:

北宋时期形势图(1111年)

(3)西夏的治国措施:

仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律;

鼓励垦荒,发展农牧经济;

文化上:

经济上:

政治上:

创制西夏文字。

汉文直译为“贞观宝钱”。目前存世仅此一枚。

西夏货币

西夏符牌

西夏服饰

受汉文化影响,在民族交流与交融中发展

北宋时期形势图(1111年)

西夏

辽

北宋

三大政权并立示意图

二、辽与北宋的和战

燕云十六州,也叫“幽云十六州”“幽蓟十六州”,是五代后唐将领石敬瑭割让给契丹的十六州的总称,大致相当于今北京、天津及河北、山西北部一带。燕指幽州,云指云州。石敬瑭以割地为条件,借助契丹兵力,当上后晋皇帝,将燕云十六州割给契丹。

相关史事

军事地位:使中原王朝失去了抵御北方游牧民族的一道天然屏障,导致中原暴露在契丹的铁蹄之下。

1.梳理辽与北宋之间的关系变化历程

二、辽与北宋的和战

辽太宗:

占领燕云十六州,与中原冲突加剧

壹

贰

叁

肆

宋太祖:

保持友好关系、互通使节

宋太宗:

数次战争,从进攻到防御

宋真宗:

从澶[chán]州之战到澶渊之盟

战

和

战

和

2.澶州之战

(1)交战双方:

辽攻、北宋守

(2)交战地点:

澶州(今河南濮阳)(古称澶渊)

(3)关键人物:

寇准、宋真宗

(4)战争结果:

北宋胜出,双方议和,签订“澶[chán]渊之盟”

3.澶渊之盟的内容:

辽宋为兄弟之国;

以白沟河为国界,双方撤兵;

宋朝给辽岁币:银十万两,绢二十万匹;

双方于边境设置榷场,开展互市贸易。

辽与宋议和,辽军撤回,宋朝给给辽钱物。

4.合作探究:为什么北宋打了胜仗还要签定盟约?

材料一:虽然当时战场形势可以达到略占优势,但是……第一,彻底消灭契丹,没有这个力量;第二,拿回燕云十六州恐怕也费劲;第三,退一步说拿回长城防线也够呛。

——纪录片《中国通史》

材料二:如果看战场形势的话,辽朝是悬军深入了,那么在这种情况之下,他的补给线跟不上。除此之外,他们一个重要的战略据点都没拿下来,大城市一个都没有拿下来。

——纪录片《中国通史》

北宋和辽势均力敌,都不具备彻底战胜对方的实力。澶渊之盟是双方互相妥协的产物。

5.合作探究:根据材料客观评价澶渊之盟的影响

材料一:规定宋要给辽岁币,每年银10万两,绢20万匹。这些都要由宋朝百姓承担。

材料二:(战后几十年内)生育繁息,牛羊被野,戴白(白头发)之人,不识于戈。

——苏辙《栾城集》

材料三:双方交换的主要商品,宋方有香药、犀角、象牙、苏木、茶叶、缯帛、漆器、粳糯、麻布和儒家典籍等,辽方有羊、马骆驼、银子等。

——朱绍侯、齐涛、王育济主编《中国古代史》

材料四:“相安既久,于是部分的或全部的(契丹人)逐渐变成了广义的中华民族。”

——台湾学者姚从吾

(1)对北宋来说,澶渊之盟是一个屈辱的和约,钱物加重了北宋人民的负担,但它使北宋获得了相对安定的发展环境。

(2)对辽来说,既使辽兵安然脱险,又得到了钱物,财政状况得到极大改善,经济实力增强。

(3)从整个中华民族的发展来看,澶渊之盟促进了双方经济文化交流,促进了民族交融,有利于多民族国家的发展和统一。

1.元昊称帝后,西夏与北宋关系如何?

三 西夏与北宋的关系

战争不断

2.西夏为什么要与北宋和谈?

西夏遭受很大损耗,人民处于困苦之中。

3.宋夏和约的内容是什么?

元昊向宋称臣;宋给西夏钱物。

4.议和的影响是什么?

宋夏边界贸易兴旺。

北宋时期形势图(1111年)

知识拓展:榷场的开闭情况反映出当时政权的交往状态:

战和交替

在位 皇帝 时间 宋辽榷场

开闭情况

宋太宗 986年 禁止河北商民与契丹贸易

988年 许边疆互相市易

宋真宗 1003年 罢

1005年 澶渊之盟,双方达成协议,在河北陆续开放榷场,后又终仁宗、英宗两朝,双方民间互市不绝。

在位 皇帝 时间 宋夏榷场

开闭情况

宋真宗 1007 保安军设置榷场

宋仁宗 1026 陕西置榷场

1038 废保安军榷场,禁止互市贸易,实行经济封锁

1044 重开榷场,恢复贸易往来

——数据来源于王晓燕《论宋与辽、夏、金的榷场贸易》

政权 名称 民族 建立者 建立时间 都城

辽

北宋

西夏

上京

(今内蒙古巴林左旗)

耶律阿保机

契丹族

10世纪初

汉族

赵匡胤

960年

东京

(今河南开封)

党项族

元昊

11世纪前期

兴庆

(今宁夏银川)

辽、西夏与北宋的政权并立

916年

耶律阿保机

建立契丹国

960年

赵匡胤

建立北宋

1038年

元昊

建立

西夏

1125年

1127年

金灭辽

金灭北宋

1004年

澶渊之盟

1044年

宋夏议和

北宋与辽并存165年,战争时间约25年。

北宋与西夏并存89年,战争时间不到10年。

拓展提升:辽、西夏、北宋时期,民族关系发展的特点、认识及基本原则。

(1)特点:民族政权并立、有战有和。民族交融、

和平交往是民族关系的主流。

(2)认识:北宋与辽、西夏战争,只是中华民族

大家庭内部的兄弟之争,有正义和非正义之分,

不是侵略和反侵略的战争。它给中原人民带来了

深重的灾难,但客观上促进了民族交融,有利于

国家的统一。战则两败俱伤,和则共同发展。

(3)基本原则:民族平等、民族团结、各民族共同

繁荣是处理民族关系的基本原则。

知识拓展:民族交流和融合的几种方式

(1)民族迁徙(魏晋南北朝时期)

(2)战争(春秋战国时期、秦汉时期、隋唐时期)

(4)友好往来(唐朝:文成公主、金城公主入藏)

(3)汉化改革(北魏孝文帝改革)

(6)并立对峙(辽、西夏与北宋;金、蒙古与南宋)

(5)设置机构(西域都护、安西都护府、北庭都护府)

课堂小结

我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,

我们悠久的历史是各民族共同书写的,

我们灿烂的文化是各民族共同创造的,

我们伟大的精神是各民族共同培育的。

中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。

——2019.9.27民族团结进步表彰大会上讲话

课堂练习

1.“行营到处即为家,一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。”这首诗描述的是哪个民族的生活( )

A.契丹族 B.女真族 C.汉族 D.匈奴族

2.澶渊之盟发生在哪两个政权之间?( )

A.辽和西夏 B.北宋和辽

C.北宋和西夏 D.北宋和吐蕃

A

B

3.西夏和北宋讲和的原因是( )

A.西夏被北宋打败了

B.宋朝被西夏打败了

C.宋夏连年交战,双方损失很大

D.夏受到辽的威胁,需要联合北宋

4.北宋和辽达成和议后,产生的影响包括( )

①增加了中原人民的经济负担;

②促进了宋与辽的和平交往;

③推动了边境地区的发展;

④北宋获得相对安定的发展环境

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

C

D

5.西夏崇示在位时,建“国学”,学生300人,以习儒学为主。后来又建有宫学、太学,州县则普遍设立小学。这些做法的主要目的是( )

A.缓和宋夏矛盾 B.学习先进文化

C.推动北人南迁 D.完成国家统一

6.宋辽边境“生育蕃息,牛羊被野,戴白之人(白发年迈的人)不识干戈”。宋辽边境这种安定局面与下列协定有关的是( )

A.休养生息政策 B.澶渊之盟

C.宋夏和议 D.宋金和议

B

B

7.材料一:他统一契丹八部,任用汉人为官,改革习俗,建筑城郭,创制契丹文字,发展农业和商业。916年他称皇帝,国号“契丹”。

材料二:他是党项族拓拔部人,于1038年称帝,国号大夏。他懂汉族文字,懂得佛教经典,还研究过儒家经史兵书。他仿照唐宋封建制度建立统治机构,根据汉字创制西夏文字,曾定制官制、法制、军制。

(1)材料一、材料二的“他”分别是谁?

(2)他们的共同点是什么?

(3)上述材料说明辽、西夏与北宋时期的社会特点是什么?

耶律阿保机

元昊

建立政权、创制文字、学习汉族文化等

民族政权并立、民族关系发展

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源