近现代中国的先进思想 学习任务单--2024届高三人民版历史必修3 复习

文档属性

| 名称 | 近现代中国的先进思想 学习任务单--2024届高三人民版历史必修3 复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 227.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-29 22:05:57 | ||

图片预览

文档简介

近现代中国的先进思想

一、从师夷长技到“中体西用”

1.地主阶级抵抗派——“开眼看世界”

(1)原因

(2)代表

代表人物 活动 地位

林则徐 (1)设译馆,将“所得夷书,就地翻译”; (1)《四洲志》是近代中国第一部系统的世界地理志; (2)林则徐成为近代中国开眼看世界的第一人;

魏源 《海国图志》是当时介绍西方历史地理最详实的专著;

作用

2.地主阶级洋务派——“中学为体,西学为用”

(1)背景

(2)主张

(3)目的:

(4)指导思想:

评价:

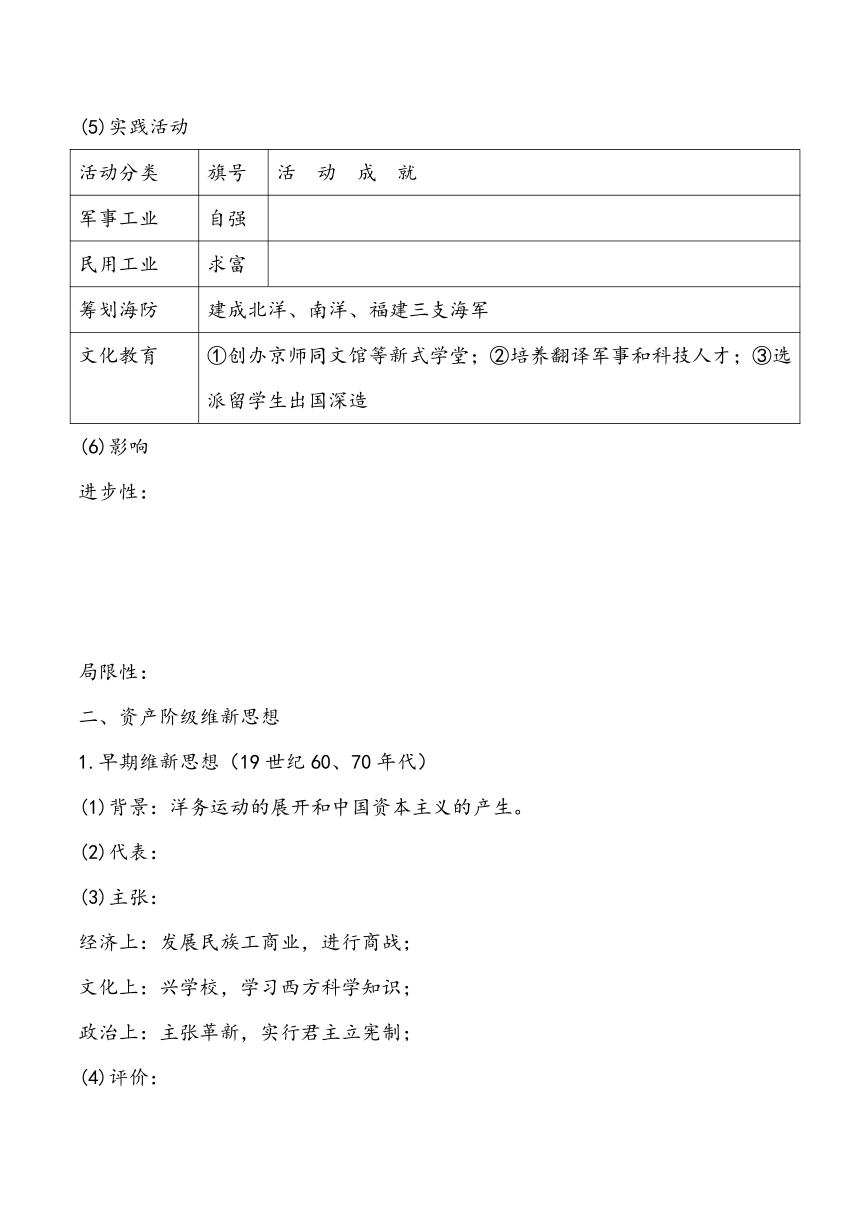

(5)实践活动

活动分类 旗号 活 动 成 就

军事工业 自强

民用工业 求富

筹划海防 建成北洋、南洋、福建三支海军

文化教育 ①创办京师同文馆等新式学堂;②培养翻译军事和科技人才;③选派留学生出国深造

(6)影响

进步性:

局限性:

二、资产阶级维新思想

1.早期维新思想(19世纪60、70年代)

(1)背景:洋务运动的展开和中国资本主义的产生。

(2)代表:

(3)主张:

经济上:发展民族工商业,进行商战;

文化上:兴学校,学习西方科学知识;

政治上:主张革新,实行君主立宪制;

(4)评价:

2.康梁维新思想(19世纪90年代)

(1)历史背景:

①政治:

②思想:

③经济:

(2)主要代表人物及其思想主张

康有为:

梁启超:

谭嗣同:

严复:

(3)小结:维新思想主张

①主张变法,救亡图存;

②政治:反对君主专制,主张兴民权、设议院,实行君主立宪制;

③经济:发展资本主义;

④思想:兴办新式学校,学习西方科学知识;

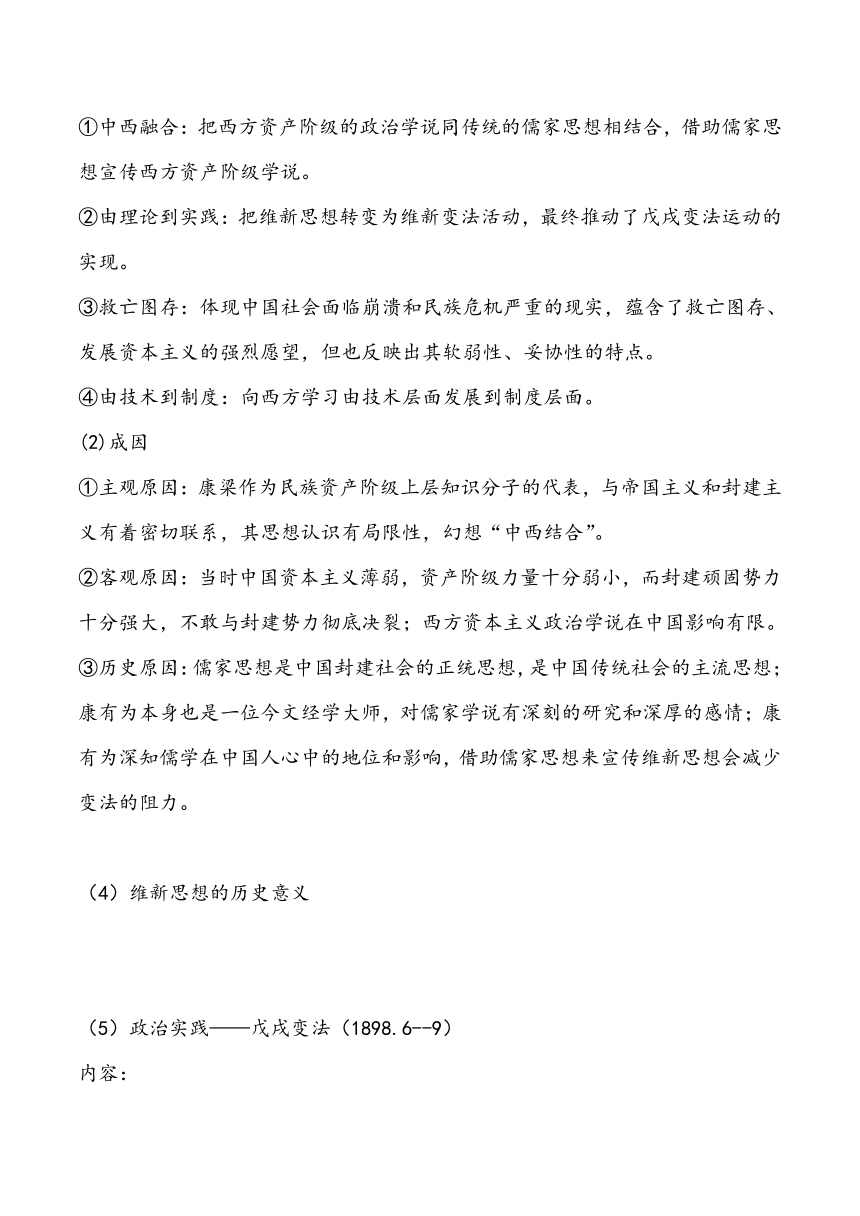

【认知深化】维新思想的特点及成因

(1)特点

①中西融合:把西方资产阶级的政治学说同传统的儒家思想相结合,借助儒家思想宣传西方资产阶级学说。

②由理论到实践:把维新思想转变为维新变法活动,最终推动了戊戌变法运动的实现。

③救亡图存:体现中国社会面临崩溃和民族危机严重的现实,蕴含了救亡图存、发展资本主义的强烈愿望,但也反映出其软弱性、妥协性的特点。

④由技术到制度:向西方学习由技术层面发展到制度层面。

(2)成因

①主观原因:康梁作为民族资产阶级上层知识分子的代表,与帝国主义和封建主义有着密切联系,其思想认识有局限性,幻想“中西结合”。

②客观原因:当时中国资本主义薄弱,资产阶级力量十分弱小,而封建顽固势力十分强大,不敢与封建势力彻底决裂;西方资本主义政治学说在中国影响有限。

③历史原因:儒家思想是中国封建社会的正统思想,是中国传统社会的主流思想;康有为本身也是一位今文经学大师,对儒家学说有深刻的研究和深厚的感情;康有为深知儒学在中国人心中的地位和影响,借助儒家思想来宣传维新思想会减少变法的阻力。

(4)维新思想的历史意义

(5)政治实践——戊戌变法(1898.6--9)

内容:

政治: 精简机构,整顿吏治

经济: 发展工商业

教育: 改试策论,提倡西学

军事: 裁汰八旗绿营,编练新军

影响:积极:①资产阶级改良运动,符合历史发展趋势;

②爱国救亡的政治运动;

③思想启蒙运动,促进思想解放;

局限:没有提出君主立宪的主张,改革不彻底;

三、资产阶级革命思想:孙中山三民主义

1、三民主义的背景

①政治原因:

②经济与阶级基础:

③思想基础:

④个人因素:孙中山由改良走上革命道路,开始革命活动。

2、三民主义的内涵

1905年,在日本东京创立中国同盟会,提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的纲领。

[基本内涵]

3、评价三民主义

局限性

4、革命实践

辛亥革命→建立中华民国颁布《临时约法》

维护民主共和的斗争→二次革命、护国运动、两次护法运动

5、新三民主义

(1)背景

①孙中山领导的辛亥革命、捍卫民主共和的斗争等均告失败,致力于探索新的革命道路;

②共产国际和中国共产党的帮助;

(2)提出:

①宣布改组,与共产党合作,接受中共反帝反封建主张;

②确立“联俄、联共、扶助农工”三大政策

③重解三民主义(新三民主义)

(3)内涵

旧三民主义 新三民主义

民族主义

民权主义

民生主义

(4)评价

①积极性:是国共合作的政治基础,是指导国民革命的思想理论体系,有力推动了国民革命的发展;

②局限性:仍属于资产阶级民主主义范畴,不能带领中国人民取得民主革命的胜利。

(5)革命实践

①1924年1月,国民党“一大”,国共合作;

②1924年6月,创建黄埔军校,组建国民革命军;

③1925年7月,组建广州国民政府;

④1926—1927年,北伐战争,基本推翻北洋军阀的统治;

最终结果:蒋介石、汪精卫发动反革命政变,国共合作破裂,国民革命失败。

四、新文化运动与马克思主义的传播

(一)新文化运动

1.历史背景

①政治上: 一方面,袁世凯倒行逆施,逐步走向独裁和复辟,掀起尊孔复古逆流(直接原因);另一方面,日本加紧侵略中国,民族危机严重,救亡图存意识高涨;

②经济上:民族资本主义进一步发展,资产阶级进一步壮大,要求民主政治;(根本原因)

③思想上:一方面,西方思想进一步传入,民主共和观念逐渐深入人心;另一方面,国人思想麻木,急需启蒙;

2.兴起

3.内容

(1)前期:(1915-1919)

(2)后期:(1919-1920s):

(二)马克思主义在中国的传播

1.原因

2.过程

(1)第一阶段:马克思主义思想传入中国。

(2)第二阶段:马克思主义中国化

创立社团 一批研究马克思主义的社团出现

思想转变 陈独秀、毛泽东、周恩来等一批先进中国人成为马克思主义者,开始用马克思主义指导中国革命

早期组织 陈独秀、毛泽东等马克思主义者建立了一些中国共产党早期组织

面向工人 创办工人补习学校,向工人宣传马克思主义,出版《劳动界》《劳动者》等刊物

3.意义

一、从师夷长技到“中体西用”

1.地主阶级抵抗派——“开眼看世界”

(1)原因

(2)代表

代表人物 活动 地位

林则徐 (1)设译馆,将“所得夷书,就地翻译”; (1)《四洲志》是近代中国第一部系统的世界地理志; (2)林则徐成为近代中国开眼看世界的第一人;

魏源 《海国图志》是当时介绍西方历史地理最详实的专著;

作用

2.地主阶级洋务派——“中学为体,西学为用”

(1)背景

(2)主张

(3)目的:

(4)指导思想:

评价:

(5)实践活动

活动分类 旗号 活 动 成 就

军事工业 自强

民用工业 求富

筹划海防 建成北洋、南洋、福建三支海军

文化教育 ①创办京师同文馆等新式学堂;②培养翻译军事和科技人才;③选派留学生出国深造

(6)影响

进步性:

局限性:

二、资产阶级维新思想

1.早期维新思想(19世纪60、70年代)

(1)背景:洋务运动的展开和中国资本主义的产生。

(2)代表:

(3)主张:

经济上:发展民族工商业,进行商战;

文化上:兴学校,学习西方科学知识;

政治上:主张革新,实行君主立宪制;

(4)评价:

2.康梁维新思想(19世纪90年代)

(1)历史背景:

①政治:

②思想:

③经济:

(2)主要代表人物及其思想主张

康有为:

梁启超:

谭嗣同:

严复:

(3)小结:维新思想主张

①主张变法,救亡图存;

②政治:反对君主专制,主张兴民权、设议院,实行君主立宪制;

③经济:发展资本主义;

④思想:兴办新式学校,学习西方科学知识;

【认知深化】维新思想的特点及成因

(1)特点

①中西融合:把西方资产阶级的政治学说同传统的儒家思想相结合,借助儒家思想宣传西方资产阶级学说。

②由理论到实践:把维新思想转变为维新变法活动,最终推动了戊戌变法运动的实现。

③救亡图存:体现中国社会面临崩溃和民族危机严重的现实,蕴含了救亡图存、发展资本主义的强烈愿望,但也反映出其软弱性、妥协性的特点。

④由技术到制度:向西方学习由技术层面发展到制度层面。

(2)成因

①主观原因:康梁作为民族资产阶级上层知识分子的代表,与帝国主义和封建主义有着密切联系,其思想认识有局限性,幻想“中西结合”。

②客观原因:当时中国资本主义薄弱,资产阶级力量十分弱小,而封建顽固势力十分强大,不敢与封建势力彻底决裂;西方资本主义政治学说在中国影响有限。

③历史原因:儒家思想是中国封建社会的正统思想,是中国传统社会的主流思想;康有为本身也是一位今文经学大师,对儒家学说有深刻的研究和深厚的感情;康有为深知儒学在中国人心中的地位和影响,借助儒家思想来宣传维新思想会减少变法的阻力。

(4)维新思想的历史意义

(5)政治实践——戊戌变法(1898.6--9)

内容:

政治: 精简机构,整顿吏治

经济: 发展工商业

教育: 改试策论,提倡西学

军事: 裁汰八旗绿营,编练新军

影响:积极:①资产阶级改良运动,符合历史发展趋势;

②爱国救亡的政治运动;

③思想启蒙运动,促进思想解放;

局限:没有提出君主立宪的主张,改革不彻底;

三、资产阶级革命思想:孙中山三民主义

1、三民主义的背景

①政治原因:

②经济与阶级基础:

③思想基础:

④个人因素:孙中山由改良走上革命道路,开始革命活动。

2、三民主义的内涵

1905年,在日本东京创立中国同盟会,提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的纲领。

[基本内涵]

3、评价三民主义

局限性

4、革命实践

辛亥革命→建立中华民国颁布《临时约法》

维护民主共和的斗争→二次革命、护国运动、两次护法运动

5、新三民主义

(1)背景

①孙中山领导的辛亥革命、捍卫民主共和的斗争等均告失败,致力于探索新的革命道路;

②共产国际和中国共产党的帮助;

(2)提出:

①宣布改组,与共产党合作,接受中共反帝反封建主张;

②确立“联俄、联共、扶助农工”三大政策

③重解三民主义(新三民主义)

(3)内涵

旧三民主义 新三民主义

民族主义

民权主义

民生主义

(4)评价

①积极性:是国共合作的政治基础,是指导国民革命的思想理论体系,有力推动了国民革命的发展;

②局限性:仍属于资产阶级民主主义范畴,不能带领中国人民取得民主革命的胜利。

(5)革命实践

①1924年1月,国民党“一大”,国共合作;

②1924年6月,创建黄埔军校,组建国民革命军;

③1925年7月,组建广州国民政府;

④1926—1927年,北伐战争,基本推翻北洋军阀的统治;

最终结果:蒋介石、汪精卫发动反革命政变,国共合作破裂,国民革命失败。

四、新文化运动与马克思主义的传播

(一)新文化运动

1.历史背景

①政治上: 一方面,袁世凯倒行逆施,逐步走向独裁和复辟,掀起尊孔复古逆流(直接原因);另一方面,日本加紧侵略中国,民族危机严重,救亡图存意识高涨;

②经济上:民族资本主义进一步发展,资产阶级进一步壮大,要求民主政治;(根本原因)

③思想上:一方面,西方思想进一步传入,民主共和观念逐渐深入人心;另一方面,国人思想麻木,急需启蒙;

2.兴起

3.内容

(1)前期:(1915-1919)

(2)后期:(1919-1920s):

(二)马克思主义在中国的传播

1.原因

2.过程

(1)第一阶段:马克思主义思想传入中国。

(2)第二阶段:马克思主义中国化

创立社团 一批研究马克思主义的社团出现

思想转变 陈独秀、毛泽东、周恩来等一批先进中国人成为马克思主义者,开始用马克思主义指导中国革命

早期组织 陈独秀、毛泽东等马克思主义者建立了一些中国共产党早期组织

面向工人 创办工人补习学校,向工人宣传马克思主义,出版《劳动界》《劳动者》等刊物

3.意义

同课章节目录