5.2 协调人际关系,实现可持续发展-教学设计 高一地理湘教版(2019)必修第二册(表格版)

文档属性

| 名称 | 5.2 协调人际关系,实现可持续发展-教学设计 高一地理湘教版(2019)必修第二册(表格版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 436.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-30 07:29:25 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 地理 年级 高一 学期 (春季)

课题 协调人地关系,实现可持续发展(第一课时)

教科书 书 名:必修第二册教材 出版社:湖南教育出版社 出版日期:2019年7月

教学目标

1.了解人类的可持续发展思想是如何形成的。 2.了解人地关系思想的历史演变,培养学生的人地协调观。

教学内容

教学重点: 1.人地关系思想演变的阶段性特征。 2.辩证分析不同社会阶段特征与人地关系之间的关系。 教学难点: 1.辩证分析人口增长、资源利用与经济发展之间的关系。 2.理解人地关系思想受到社会生产力的制约,具有典型的阶段性特征。

教学过程

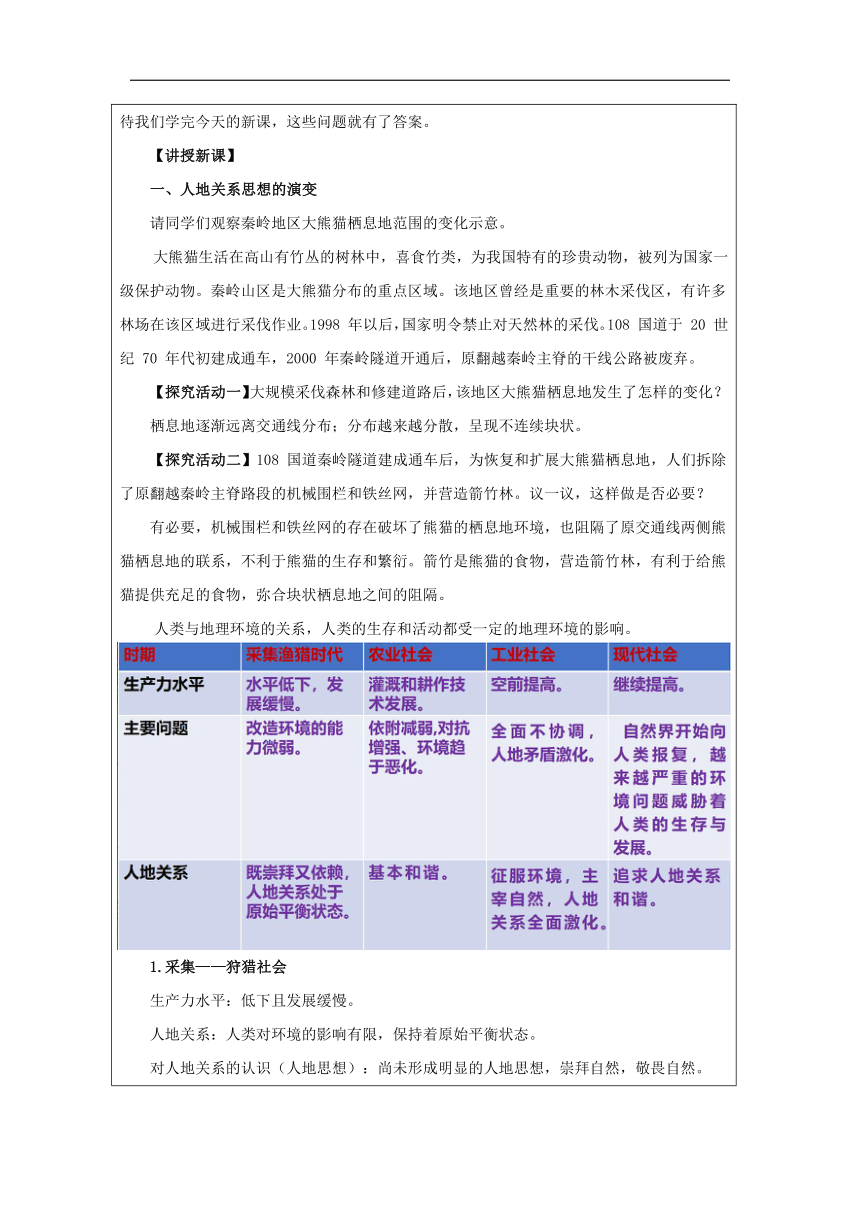

【导入新课】 教师:凤凰是人间幸福的使者。每五百年,它就要背负积累于人世间的所有痛苦和恩怨情仇,投身于熊熊烈火中自焚,以生命的终结换取人世的祥和与幸福。在肉体经受了巨大的痛苦和轮回后,他们得以浴火重身,其羽更丰,其音更澈,其神更髓,成为美丽辉煌永生的火凤凰。 就像人类从洪荒时代走到文明世纪,人类的智慧创造了经济的奇迹。但无知与贪婪却留下了可怕的后果。环境污染、生态破坏,地球发出了痛苦的呻吟。在我们经历了禽流感、非典、新冠、海啸、地震等天灾人祸之后,实现人与自然的和谐成为全世界的共识。着眼现在,放眼未来,建设一个人与自然和谐相处的美好社会。 今天,痛定思痛,让我们切切实实的来了解《协调人际关系,实现可持续发展》。 【视频】这是一个真实的案例,一个环境的悲剧。 面对以上问题应该怎么做?除了视频中呈现的环境问题,人们还对环境做了哪些错事?待我们学完今天的新课,这些问题就有了答案。 【讲授新课】 人地关系思想的演变 请同学们观察秦岭地区大熊猫栖息地范围的变化示意。 大熊猫生活在高山有竹丛的树林中,喜食竹类,为我国特有的珍贵动物,被列为国家一级保护动物。秦岭山区是大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,有许多林场在该区域进行采伐作业。1998 年以后,国家明令禁止对天然林的采伐。108 国道于 20 世纪 70 年代初建成通车,2000 年秦岭隧道开通后,原翻越秦岭主脊的干线公路被废弃。 【探究活动一】大规模采伐森林和修建道路后,该地区大熊猫栖息地发生了怎样的变化? 栖息地逐渐远离交通线分布;分布越来越分散,呈现不连续块状。 【探究活动二】108 国道秦岭隧道建成通车后,为恢复和扩展大熊猫栖息地,人们拆除了原翻越秦岭主脊路段的机械围栏和铁丝网,并营造箭竹林。议一议,这样做是否必要? 有必要,机械围栏和铁丝网的存在破坏了熊猫的栖息地环境,也阻隔了原交通线两侧熊猫栖息地的联系,不利于熊猫的生存和繁衍。箭竹是熊猫的食物,营造箭竹林,有利于给熊猫提供充足的食物,弥合块状栖息地之间的阻隔。 人类与地理环境的关系,人类的生存和活动都受一定的地理环境的影响。 1.采集——狩猎社会 生产力水平:低下且发展缓慢。 人地关系:人类对环境的影响有限,保持着原始平衡状态。 对人地关系的认识(人地思想):尚未形成明显的人地思想,崇拜自然,敬畏自然。 2.农业社会 生产力水平:很大提高。 人地关系:人类对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏,人地关系开始出现不平衡。 对人地关系的认识(人地思想):有了一定程度的认识,改造自然。并开始出现朴素的人地关系思想。 3.工业社会 生产力水平:极大地提高。 人地关系:人类对自然资源的开发利用达到空前的规模和高度,环境问题愈发严峻,人地矛盾迅速激化。 对人地关系的认识(人地思想):征服自然有了进一步的深化与发展,“和谐论”应运而生。 4.信息社会 生产力水平:极大地提高。 人地关系:信息技术和知识经济使人类社会的组织制度、经营管理、价值观念和生产生活方式等产生了一系列变革。 对人地关系的认识(人地思想):向生态化、低碳化、绿色化、循环化等方向发展。追求人地协调。 二、人地关系演变分析 【探究活动一】议一议,美国为什么要拆除艾尔瓦河的大坝? 大坝挡住了原本溯河洄游的通道,破坏了河中其他鱼类和贝类的生存环境;减少河口泥沙,改变河口生态环境,使大量生物失去了栖息地;该地区介入国家电网后,大坝供电功能减弱。 【探究活动二】艾尔瓦河的大坝由修建到拆除,体现了人地关系思想怎样的转变? 从改造自然和征服自然的态度转变为人地协调的观点,积极谋求人地和谐。 【探究活动三】分析各发展阶段人口增长、资源利用、环境问题与经济发展之间的关系,理解人地关系思想的演变? 原始社会,由于生产力极为低下,人们主要依靠采集天然野果和打猎为生,生活资源主要依赖天然食物,资源极为匮乏,且极不稳定,所以人口增长率极低。由于人类处于自然的从属地位,环境问题极少。农业社会,由于农业生产技术的提升,所以产业活动以农业为主,人口自然增长率有所上升,环境问题亦有所呈现,但依然不很明显。工业社会,由于工业资源、人力资源、资本资源的大量开发和工业技术的大幅进步,经济迅猛发展,人口增长剧烈,人地矛盾日益加剧,环境问题日益突出。信息社会,由于高新技术、清洁技术,信息技术的进步,智力资源、信息资源和可再生资源的大力开发,产业活动以信息产业和服务业为主,环境问题逐步缓解。 【探究活动四】当前,我们应如何协调人口、资源、环境与经济发展之间的关系? 人口的增长应该与资源、环境相协调,经济发展的同时应该兼顾生态环境的保护和资源的持续开发利用。经济的发展应该基于资源和环境承载力相适应,要注意合理控制人口增长。 【结束语】地球是我们唯一的家 我们生于斯、长于斯 保护它、珍惜它 我们责无旁贷 只要我们愿意 只要我们有心 一个举手之劳 可以为濒危的地球带来重生 可以为燃烧的地球带来希望

备注:教学设计应至少含教学目标、教学内容、教学过程等三个部分,如有其它内容,可自行补充增加。

课程基本信息

学科 地理 年级 高一 学期 (春季)

课题 协调人地关系,实现可持续发展(第一课时)

教科书 书 名:必修第二册教材 出版社:湖南教育出版社 出版日期:2019年7月

教学目标

1.了解人类的可持续发展思想是如何形成的。 2.了解人地关系思想的历史演变,培养学生的人地协调观。

教学内容

教学重点: 1.人地关系思想演变的阶段性特征。 2.辩证分析不同社会阶段特征与人地关系之间的关系。 教学难点: 1.辩证分析人口增长、资源利用与经济发展之间的关系。 2.理解人地关系思想受到社会生产力的制约,具有典型的阶段性特征。

教学过程

【导入新课】 教师:凤凰是人间幸福的使者。每五百年,它就要背负积累于人世间的所有痛苦和恩怨情仇,投身于熊熊烈火中自焚,以生命的终结换取人世的祥和与幸福。在肉体经受了巨大的痛苦和轮回后,他们得以浴火重身,其羽更丰,其音更澈,其神更髓,成为美丽辉煌永生的火凤凰。 就像人类从洪荒时代走到文明世纪,人类的智慧创造了经济的奇迹。但无知与贪婪却留下了可怕的后果。环境污染、生态破坏,地球发出了痛苦的呻吟。在我们经历了禽流感、非典、新冠、海啸、地震等天灾人祸之后,实现人与自然的和谐成为全世界的共识。着眼现在,放眼未来,建设一个人与自然和谐相处的美好社会。 今天,痛定思痛,让我们切切实实的来了解《协调人际关系,实现可持续发展》。 【视频】这是一个真实的案例,一个环境的悲剧。 面对以上问题应该怎么做?除了视频中呈现的环境问题,人们还对环境做了哪些错事?待我们学完今天的新课,这些问题就有了答案。 【讲授新课】 人地关系思想的演变 请同学们观察秦岭地区大熊猫栖息地范围的变化示意。 大熊猫生活在高山有竹丛的树林中,喜食竹类,为我国特有的珍贵动物,被列为国家一级保护动物。秦岭山区是大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,有许多林场在该区域进行采伐作业。1998 年以后,国家明令禁止对天然林的采伐。108 国道于 20 世纪 70 年代初建成通车,2000 年秦岭隧道开通后,原翻越秦岭主脊的干线公路被废弃。 【探究活动一】大规模采伐森林和修建道路后,该地区大熊猫栖息地发生了怎样的变化? 栖息地逐渐远离交通线分布;分布越来越分散,呈现不连续块状。 【探究活动二】108 国道秦岭隧道建成通车后,为恢复和扩展大熊猫栖息地,人们拆除了原翻越秦岭主脊路段的机械围栏和铁丝网,并营造箭竹林。议一议,这样做是否必要? 有必要,机械围栏和铁丝网的存在破坏了熊猫的栖息地环境,也阻隔了原交通线两侧熊猫栖息地的联系,不利于熊猫的生存和繁衍。箭竹是熊猫的食物,营造箭竹林,有利于给熊猫提供充足的食物,弥合块状栖息地之间的阻隔。 人类与地理环境的关系,人类的生存和活动都受一定的地理环境的影响。 1.采集——狩猎社会 生产力水平:低下且发展缓慢。 人地关系:人类对环境的影响有限,保持着原始平衡状态。 对人地关系的认识(人地思想):尚未形成明显的人地思想,崇拜自然,敬畏自然。 2.农业社会 生产力水平:很大提高。 人地关系:人类对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏,人地关系开始出现不平衡。 对人地关系的认识(人地思想):有了一定程度的认识,改造自然。并开始出现朴素的人地关系思想。 3.工业社会 生产力水平:极大地提高。 人地关系:人类对自然资源的开发利用达到空前的规模和高度,环境问题愈发严峻,人地矛盾迅速激化。 对人地关系的认识(人地思想):征服自然有了进一步的深化与发展,“和谐论”应运而生。 4.信息社会 生产力水平:极大地提高。 人地关系:信息技术和知识经济使人类社会的组织制度、经营管理、价值观念和生产生活方式等产生了一系列变革。 对人地关系的认识(人地思想):向生态化、低碳化、绿色化、循环化等方向发展。追求人地协调。 二、人地关系演变分析 【探究活动一】议一议,美国为什么要拆除艾尔瓦河的大坝? 大坝挡住了原本溯河洄游的通道,破坏了河中其他鱼类和贝类的生存环境;减少河口泥沙,改变河口生态环境,使大量生物失去了栖息地;该地区介入国家电网后,大坝供电功能减弱。 【探究活动二】艾尔瓦河的大坝由修建到拆除,体现了人地关系思想怎样的转变? 从改造自然和征服自然的态度转变为人地协调的观点,积极谋求人地和谐。 【探究活动三】分析各发展阶段人口增长、资源利用、环境问题与经济发展之间的关系,理解人地关系思想的演变? 原始社会,由于生产力极为低下,人们主要依靠采集天然野果和打猎为生,生活资源主要依赖天然食物,资源极为匮乏,且极不稳定,所以人口增长率极低。由于人类处于自然的从属地位,环境问题极少。农业社会,由于农业生产技术的提升,所以产业活动以农业为主,人口自然增长率有所上升,环境问题亦有所呈现,但依然不很明显。工业社会,由于工业资源、人力资源、资本资源的大量开发和工业技术的大幅进步,经济迅猛发展,人口增长剧烈,人地矛盾日益加剧,环境问题日益突出。信息社会,由于高新技术、清洁技术,信息技术的进步,智力资源、信息资源和可再生资源的大力开发,产业活动以信息产业和服务业为主,环境问题逐步缓解。 【探究活动四】当前,我们应如何协调人口、资源、环境与经济发展之间的关系? 人口的增长应该与资源、环境相协调,经济发展的同时应该兼顾生态环境的保护和资源的持续开发利用。经济的发展应该基于资源和环境承载力相适应,要注意合理控制人口增长。 【结束语】地球是我们唯一的家 我们生于斯、长于斯 保护它、珍惜它 我们责无旁贷 只要我们愿意 只要我们有心 一个举手之劳 可以为濒危的地球带来重生 可以为燃烧的地球带来希望

备注:教学设计应至少含教学目标、教学内容、教学过程等三个部分,如有其它内容,可自行补充增加。