天津市葛沽第三中学七年级语文人教版下册课件:第12课 闻一多先生的说和做第一课时(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 天津市葛沽第三中学七年级语文人教版下册课件:第12课 闻一多先生的说和做第一课时(共39张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。 你可知“macau”不是我的真名姓?……

我离开你太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管着我内心的灵魂。

啊,三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲,母亲!

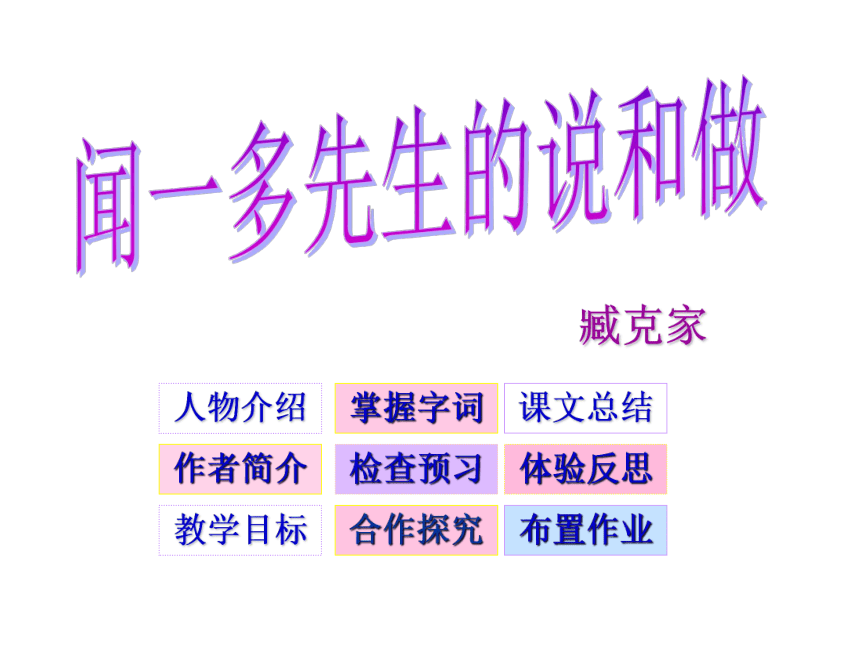

七子之歌闻一多先生的说和做臧克家

诗人学者民主战士闻一多闻一多(1899~1946)——集诗人、学者、民主斗士“三重人格”于一身的一生。诗人

新诗集《红烛》(1923)、《死水》(1928)是现代诗坛经典之作。

?1925年3月在美国留学期间创作了组诗《七子之歌》,表达了深挚的爱国之情。学者

1932年到清华任教后,开始全力专攻古典文学。学术著作有《神话与诗》、《唐诗杂论》、 《楚辞校补》、《古典新义》等。他对《周易》、《诗经》、《庄子》、《楚辞》四大古籍的整理研究(后汇成“新义”),被郭沫若称为:前无古人,后无来者。

革命家

他一身正气,抗战蓄髯八年。1943年以后,面对国民党统治的日益腐朽,拍案而起,走出书斋,投身到反对独裁、争取民主的革命洪流中去。

1946年7月15日,在昆明被国民党特务刺杀身亡。

闻一多先生(1899-1946),五四时即参加学生运动。1922年赴美国留学。

1925年留学回国后,曾先后在青岛大学、清华大学等校任教。

抗战开始后,随清华大学南迁昆明,任西南联合大学教授、中文系主任。

1946年7月15日,他横眉怒对国民党特务的手枪,用鲜血和生命写完了自己历史上最壮丽的一页,时年47岁。 有的人活着

他已经死了

有的人死了

他还活着

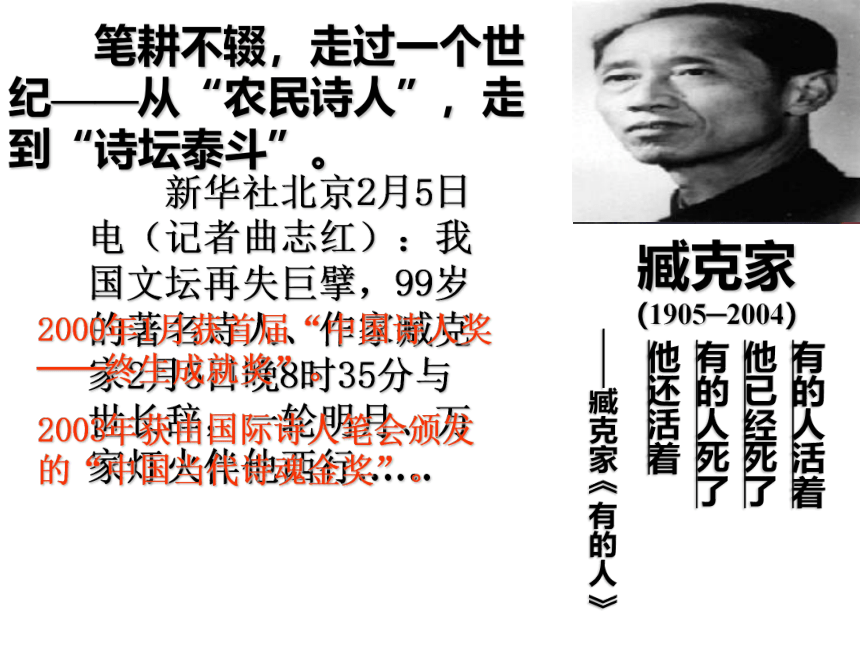

——臧克家《有的人》臧克家 (1905─2004)

朱自清:“从臧克家开始,我们才有了有血有肉的以农村为题材的诗。”

茅盾:臧克家是当时青年诗人“最优秀中间的一个”。

新华社北京2月5日电(记者曲志红):我国文坛再失巨擘,99岁的著名诗人、作家臧克家2月5日晚8时35分与世长辞,一轮明月、万家灯火伴他西行……

2000年1月获首届“中国诗人奖──终生成就奖”。

2003年获由国际诗人笔会颁发的“中国当代诗魂金奖”。

笔耕不辍,走过一个世纪——从“农民诗人”,走到“诗坛泰斗”。 闻一多 臧克家知遇相惜 亦师亦友 ——臧克家和闻一多 学习目标衰微( ) 赫然( )

迭起( ) 卓越( )

锲而不舍( )小楷( )

沥尽心血( )

慷慨淋漓( )

迥乎不同( )

目不窥园( )

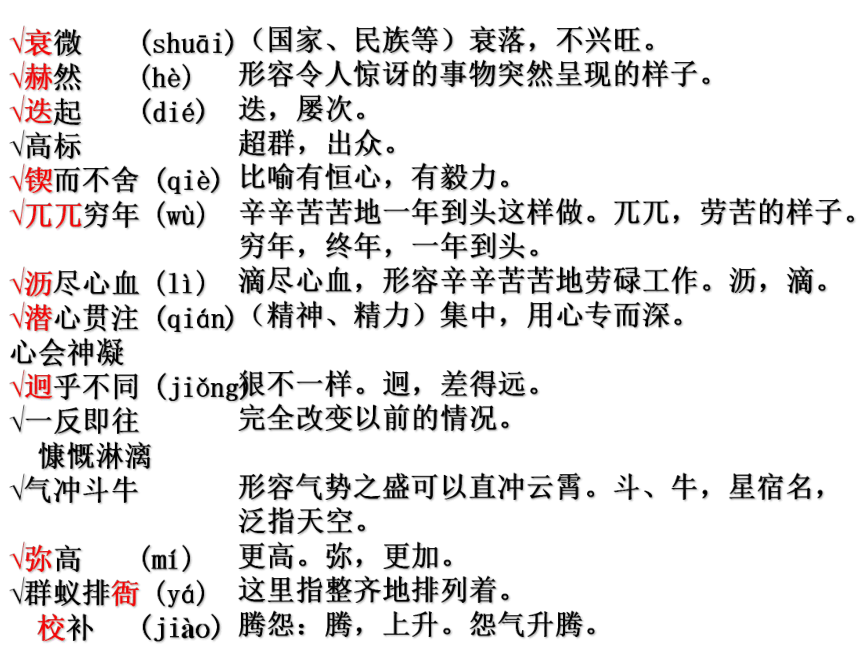

兀兀穷年( )(读准字音)检查预习√衰微

√赫然

√迭起

√高标

√锲而不舍

√兀兀穷年

√沥尽心血

√潜心贯注

心会神凝

√迥乎不同

√一反即往

慷慨淋漓

√气冲斗牛

√弥高

√群蚁排衙

校补(国家、民族等)衰落,不兴旺。

形容令人惊讶的事物突然呈现的样子。

迭,屡次。

超群,出众。

比喻有恒心,有毅力。

辛辛苦苦地一年到头这样做。兀兀,劳苦的样子。穷年,终年,一年到头。

滴尽心血,形容辛辛苦苦地劳碌工作。沥,滴。

(精神、精力)集中,用心专而深。

很不一样。迥,差得远。

完全改变以前的情况。

形容气势之盛可以直冲云霄。斗、牛,星宿名,泛指天空。

更高。弥,更加。

这里指整齐地排列着。

腾怨:腾,上升。怨气升腾。(shuāi)

(hè)

(dié)

(qiè)

(wù)

(lì)

(qián)

(jiǒng)

(mí)

(yá)

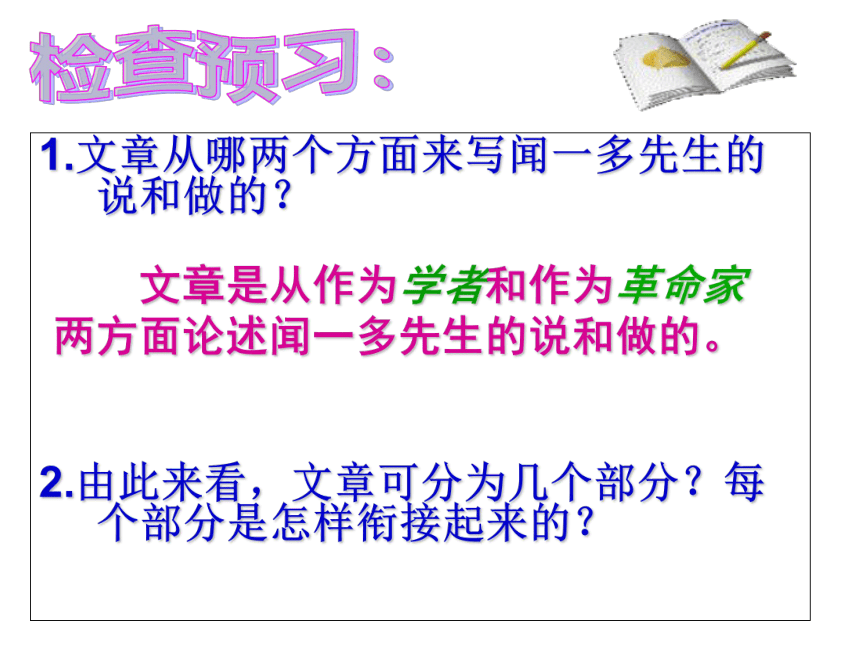

(jiào)1.文章从哪两个方面来写闻一多先生的说和做的?

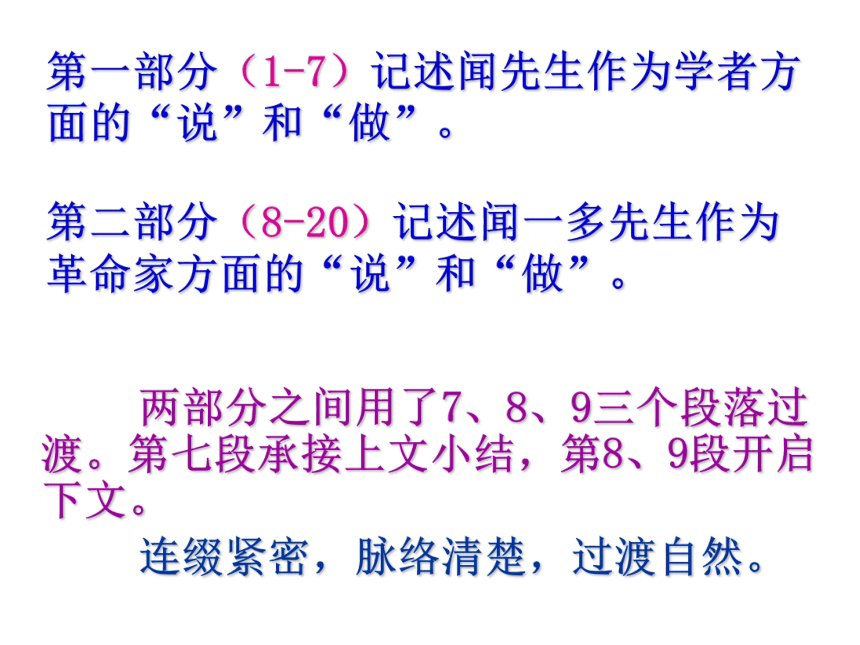

2.由此来看,文章可分为几个部分?每个部分是怎样衔接起来的?检查预习: 文章是从作为学者和作为革命家两方面论述闻一多先生的说和做的。

两部分之间用了7、8、9三个段落过渡。第七段承接上文小结,第8、9段开启下文。

连缀紧密,脉络清楚,过渡自然。 第一部分(1-7)记述闻先生作为学者方面的“说”和“做”。 第二部分(8-20)记述闻一多先生作为革命家方面的“说”和“做”。合作探究

1. 作为学者的闻一多,在“说和做”上的主要特点是什么?为了表现这一特点,作者选取了哪些材料来证明?

2.闻一多先生不畏艰辛,废寝忘食,数十年如一日潜心研究学术,目的是什么?(用原文回答)

1. 作为学者的闻一多,在“说和做”上的主要特点是什么?为表现这一特点,作者选取了哪些材料来证明?

“做”了再“说” ,“做”了也不 一定“说”。

2.闻一多先生不畏艰辛,废寝忘食,数十年如一日潜心研究学术,目的是什么?(用原文答)闻先生研究学术的目的是“要给衰微的民族开一剂救济的文化药方”。学者

闻一多

3、作者选取的这三件事,选择的角度是什么?详略安排有什么不同?

写作《唐诗杂论》是从“做”了再“说”这个角度选材的;其它两个事例是从“做”了也不一定“说”角度选材的。其中第一件事详写,后两件事略写。合作探究

3、作为革命家的闻一多在“说和做”上的主要特点是怎样的?课文记叙了作为革命者的闻一多的哪三件事?

4、说说闻一多先生的前后期思想品格上的主要特点,前后期有什么变化?又有什么共同的地方? 3、作为革命家的闻一多在“说和做”上的主要特点是怎样的?课文记叙了作为革命者的闻一多的哪三件事? 说了就做,

言行一致。起稿政治传单

群众大会演说

参加游行示威革命家闻一多三个事件前期:后期:为探索救国救民的出路而潜心学术,取得累累硕果。

一丝不苟,治学严谨不畏艰辛,沥尽心血投身民主运动,做争取民主的战士,青年运动的领导人。

嫉恶如仇,言行一致

无私无畏,视死如归 对社会认识的变化 口的巨人,

行的高标。

卓越的学者

言行一致的志士

伟大的爱国战士

1、线索清:“说和做”总领全文,又贯穿全文。

2、照应周:这篇文章多次用到照应,有首尾照应,有行文前后的多次照应,有行文与题目的照应。多种方式的照应,使文章的结构严谨,而且形成了一种旋律,一种气势,加强了文章的感染力。

3、过渡巧:连缀紧密,脉络清楚,过渡自然。

课文总结体验反思

通过学习本文,我们知道:闻一多先生是一名卓越的学者,一位热情澎湃的优秀诗人,一位大勇的革命烈士,一位伟大的爱国者。他是口的巨人,行的高标。他是“生当做人杰,死亦为鬼雄”的光辉典范,是中华民族的脊梁!让我们永远记住他,传颂他,学习他!做一个生动的人,大写的人!

1、完成课后练习第二题。

2、梳理并掌握生字、解词。 布置作业 1、品味生动形象的语言;从课文中积累语言,培养语感,提高理解和运用语言的能力。 教学目标说说下列句子的含义,注意其中加红色部分的意思。1.那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。

20年代,闻一多写了许多爱国诗篇。从20年代末起,写诗的兴致减少了,转入对我国古典文化的深入研究。语句品析2.他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。这是比喻。

比喻闻先生研究学问是为了救国,是企图寻找使民族文化繁荣昌盛的方法。3、1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。“望闻问切”是拟人,把我们的民族比成一个病人。

意思是闻一多从文化研究上来探求救国的方法,也还仅仅是走出了第一步。 解释:望闻问切

中医诊断疾病的方法。望诊是第一步。

望:观察病人的颜色、舌苔、表情、发育情况等;

闻:听和嗅,即听病人的说话声音、咳嗽、喘息,并且嗅出病人的气味;

问:询问病人自己所感到的症状、以前所患过的病等;

切:用手诊脉或按腹部诊察有没有痞块等.4、深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。深夜只有孤灯相伴,本应感到寂寞,但闻一多却乐在其中,全力进行学术研究。 “它”指深夜灯火。

“漂白了的四壁”引自闻一多的诗《静夜》,表现诗人对祖国前途和人民命运的关切。引用这一句意在表现闻先生深夜潜心研究的怡然自乐。 5、他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

“潜心贯注”、“心会神凝”、“何妨一下楼”意思一致,都是说闻一多研究极其用功,用心极专极深,别的任何事情不能使他分心。 6、“他正向古代典籍钻探”一句,为什么不用“研究”而用“钻探”? 这是比喻,既形象又含义丰富。

由静态变动态,不再是客观介绍,而是高度赞美,更形象生动地表现了闻一多先生的刻苦钻研精神。这篇文章在叙述中穿插了哪些形象的描写?说说这些描写的作用。 炯炯目光、头发零乱、昂首挺胸、长须飘飘、目不窥园……(肖像)

一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。(细节)

作用:再现闻一多高大的形象,使他的精神、品格、作风历历在目,具体可感。 问题探究 作者使用了许多四字语(特别是成语)以及整齐的对偶句。使文章读起来,琅琅上口,铿锵有力,富于音乐美。 请举出几个例子。目不窥园 足不下楼

兀兀穷年 沥尽心血

潜心贯注 心会神凝

仰之弥高 钻之弥坚

迥乎不同 一反既往

……读一读品味语言对偶句:人家说了再做,我是做了再说。

目不窥园,足不下楼。

不动不响,无声无闻 。

动人心,鼓壮志。

气冲斗牛,声震天地。

他,是口的巨人。他,是行的高标。读一读*古人也认为说和做对做人来说是很重要的,你能说出称赞“说”或“做”的词语吗?

言必行,行必果

一言既出,驷马难追

言出必行/一诺千金 /一言九鼎

词语积累

朗读闻一多先生的诗,感受其澎湃的爱国热情。

1.《静夜》

2.《一句话》

3.《红烛》

4.《死水》

拓展阅读 静 夜

这灯光,这灯光漂白了的四壁;

这贤良的桌椅,朋友似的亲密;

这古书的纸香一阵阵的袭来;

要好的茶杯贞女一般的洁白;

受哺的小儿唼呷(shàxiā)在母亲怀里,

鼾声报道我大儿康健的消息……

这神秘的静夜,这浑圆的和平,

我喉咙里颤动着感谢的歌声。

但是歌声马上又变成了诅咒,

静夜!我不能,不能受你的贿赂。

谁希罕你这墙内尺方的和平!

我的世界还有更辽阔的边境。这四墙既隔不断战争的喧嚣,

你有什么方法禁止我的心跳?

最好是让这口里塞满了沙泥,

如其他只会唱着个人的休戚!

最好是让这头颅给田鼠掘洞,

让这一团血肉也去喂着尸虫;

如果只是为了一杯酒,一本诗,

静夜里钟摆摇来的一片闲适,

就听不见了你们四邻的呻吟,

看不见寡妇孤儿抖颤的身影,

战壕里的痉挛,疯人咬着病榻,

和各种惨剧在生活的磨子下。

幸福!我如今不能受你的私贿,

我的世界不在这尺方的墙内。

听!又是一阵炮声,死神在咆哮。

静夜!你如何能禁止我的心跳?

有一句话说出就是祸,

有一句话能点得着火。

别看五千年没有说破,

你猜得透火山的缄默?

说不定是突然着了魔,

突然青天里一个霹雳

爆一声:

“咱们的中国!”这话教我今天怎么说?

你不信铁树开花也可,

那么有一句话你听着:

等火山忍不住了缄默,

不要发抖,伸舌头,顿脚,

等到青天里一个霹雳

爆一声:

“咱们的中国!” 一句话

闻一多红烛 这样红的烛! 诗人啊! 吐出你的心来比比, 可是一般颜色? ? 红烛啊! 是谁制的蜡——给你躯体? 是谁点的火——点着灵魂? 为何更须烧蜡成灰, 然后才放光出? 一误再误; 矛盾!冲突! 红烛啊! 不误,不误! 原是要"烧"出你的光来—— ?? 这正是自然底方法。 红烛啊! 红烛啊! 既制了,便烧着! 烧罢!烧罢! 烧破世人底梦, 烧沸世人底血—— 也救出他们的灵魂, 也捣破他们的监狱! 红烛啊! 你心火发光之期, 正是泪流开始之日。 红烛啊! 匠人造了你, 原是为烧的。 既已烧着, 又何苦伤心流泪? 哦!我知道了! 是残风来侵你的光芒, 你烧得不稳时, ? 才着急得流泪! ? 红烛啊! 流罢!你怎能不流呢? 请将你的脂膏, 不息地流向人间, 培出慰藉底花儿, ? 结成快乐底果子! ? 红烛啊! 你流一滴泪,灰一分心。 灰心流泪你的果, ? 创造光明你的因。 红烛啊! “莫问收获,但问耕耘。”

闻一多 死水

闻一多

这是一沟绝望的死水,

清风吹不起半点漪沦。

不如多扔些破铜烂铁,

爽性泼你的剩菜残羹。

……

这是一沟绝望的死水,

这里断不是美的所在,

不如让给丑恶来开垦,

看他造出个什么世界。

我离开你太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管着我内心的灵魂。

啊,三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲,母亲!

七子之歌闻一多先生的说和做臧克家

诗人学者民主战士闻一多闻一多(1899~1946)——集诗人、学者、民主斗士“三重人格”于一身的一生。诗人

新诗集《红烛》(1923)、《死水》(1928)是现代诗坛经典之作。

?1925年3月在美国留学期间创作了组诗《七子之歌》,表达了深挚的爱国之情。学者

1932年到清华任教后,开始全力专攻古典文学。学术著作有《神话与诗》、《唐诗杂论》、 《楚辞校补》、《古典新义》等。他对《周易》、《诗经》、《庄子》、《楚辞》四大古籍的整理研究(后汇成“新义”),被郭沫若称为:前无古人,后无来者。

革命家

他一身正气,抗战蓄髯八年。1943年以后,面对国民党统治的日益腐朽,拍案而起,走出书斋,投身到反对独裁、争取民主的革命洪流中去。

1946年7月15日,在昆明被国民党特务刺杀身亡。

闻一多先生(1899-1946),五四时即参加学生运动。1922年赴美国留学。

1925年留学回国后,曾先后在青岛大学、清华大学等校任教。

抗战开始后,随清华大学南迁昆明,任西南联合大学教授、中文系主任。

1946年7月15日,他横眉怒对国民党特务的手枪,用鲜血和生命写完了自己历史上最壮丽的一页,时年47岁。 有的人活着

他已经死了

有的人死了

他还活着

——臧克家《有的人》臧克家 (1905─2004)

朱自清:“从臧克家开始,我们才有了有血有肉的以农村为题材的诗。”

茅盾:臧克家是当时青年诗人“最优秀中间的一个”。

新华社北京2月5日电(记者曲志红):我国文坛再失巨擘,99岁的著名诗人、作家臧克家2月5日晚8时35分与世长辞,一轮明月、万家灯火伴他西行……

2000年1月获首届“中国诗人奖──终生成就奖”。

2003年获由国际诗人笔会颁发的“中国当代诗魂金奖”。

笔耕不辍,走过一个世纪——从“农民诗人”,走到“诗坛泰斗”。 闻一多 臧克家知遇相惜 亦师亦友 ——臧克家和闻一多 学习目标衰微( ) 赫然( )

迭起( ) 卓越( )

锲而不舍( )小楷( )

沥尽心血( )

慷慨淋漓( )

迥乎不同( )

目不窥园( )

兀兀穷年( )(读准字音)检查预习√衰微

√赫然

√迭起

√高标

√锲而不舍

√兀兀穷年

√沥尽心血

√潜心贯注

心会神凝

√迥乎不同

√一反即往

慷慨淋漓

√气冲斗牛

√弥高

√群蚁排衙

校补(国家、民族等)衰落,不兴旺。

形容令人惊讶的事物突然呈现的样子。

迭,屡次。

超群,出众。

比喻有恒心,有毅力。

辛辛苦苦地一年到头这样做。兀兀,劳苦的样子。穷年,终年,一年到头。

滴尽心血,形容辛辛苦苦地劳碌工作。沥,滴。

(精神、精力)集中,用心专而深。

很不一样。迥,差得远。

完全改变以前的情况。

形容气势之盛可以直冲云霄。斗、牛,星宿名,泛指天空。

更高。弥,更加。

这里指整齐地排列着。

腾怨:腾,上升。怨气升腾。(shuāi)

(hè)

(dié)

(qiè)

(wù)

(lì)

(qián)

(jiǒng)

(mí)

(yá)

(jiào)1.文章从哪两个方面来写闻一多先生的说和做的?

2.由此来看,文章可分为几个部分?每个部分是怎样衔接起来的?检查预习: 文章是从作为学者和作为革命家两方面论述闻一多先生的说和做的。

两部分之间用了7、8、9三个段落过渡。第七段承接上文小结,第8、9段开启下文。

连缀紧密,脉络清楚,过渡自然。 第一部分(1-7)记述闻先生作为学者方面的“说”和“做”。 第二部分(8-20)记述闻一多先生作为革命家方面的“说”和“做”。合作探究

1. 作为学者的闻一多,在“说和做”上的主要特点是什么?为了表现这一特点,作者选取了哪些材料来证明?

2.闻一多先生不畏艰辛,废寝忘食,数十年如一日潜心研究学术,目的是什么?(用原文回答)

1. 作为学者的闻一多,在“说和做”上的主要特点是什么?为表现这一特点,作者选取了哪些材料来证明?

“做”了再“说” ,“做”了也不 一定“说”。

2.闻一多先生不畏艰辛,废寝忘食,数十年如一日潜心研究学术,目的是什么?(用原文答)闻先生研究学术的目的是“要给衰微的民族开一剂救济的文化药方”。学者

闻一多

3、作者选取的这三件事,选择的角度是什么?详略安排有什么不同?

写作《唐诗杂论》是从“做”了再“说”这个角度选材的;其它两个事例是从“做”了也不一定“说”角度选材的。其中第一件事详写,后两件事略写。合作探究

3、作为革命家的闻一多在“说和做”上的主要特点是怎样的?课文记叙了作为革命者的闻一多的哪三件事?

4、说说闻一多先生的前后期思想品格上的主要特点,前后期有什么变化?又有什么共同的地方? 3、作为革命家的闻一多在“说和做”上的主要特点是怎样的?课文记叙了作为革命者的闻一多的哪三件事? 说了就做,

言行一致。起稿政治传单

群众大会演说

参加游行示威革命家闻一多三个事件前期:后期:为探索救国救民的出路而潜心学术,取得累累硕果。

一丝不苟,治学严谨不畏艰辛,沥尽心血投身民主运动,做争取民主的战士,青年运动的领导人。

嫉恶如仇,言行一致

无私无畏,视死如归 对社会认识的变化 口的巨人,

行的高标。

卓越的学者

言行一致的志士

伟大的爱国战士

1、线索清:“说和做”总领全文,又贯穿全文。

2、照应周:这篇文章多次用到照应,有首尾照应,有行文前后的多次照应,有行文与题目的照应。多种方式的照应,使文章的结构严谨,而且形成了一种旋律,一种气势,加强了文章的感染力。

3、过渡巧:连缀紧密,脉络清楚,过渡自然。

课文总结体验反思

通过学习本文,我们知道:闻一多先生是一名卓越的学者,一位热情澎湃的优秀诗人,一位大勇的革命烈士,一位伟大的爱国者。他是口的巨人,行的高标。他是“生当做人杰,死亦为鬼雄”的光辉典范,是中华民族的脊梁!让我们永远记住他,传颂他,学习他!做一个生动的人,大写的人!

1、完成课后练习第二题。

2、梳理并掌握生字、解词。 布置作业 1、品味生动形象的语言;从课文中积累语言,培养语感,提高理解和运用语言的能力。 教学目标说说下列句子的含义,注意其中加红色部分的意思。1.那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。

20年代,闻一多写了许多爱国诗篇。从20年代末起,写诗的兴致减少了,转入对我国古典文化的深入研究。语句品析2.他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。这是比喻。

比喻闻先生研究学问是为了救国,是企图寻找使民族文化繁荣昌盛的方法。3、1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。“望闻问切”是拟人,把我们的民族比成一个病人。

意思是闻一多从文化研究上来探求救国的方法,也还仅仅是走出了第一步。 解释:望闻问切

中医诊断疾病的方法。望诊是第一步。

望:观察病人的颜色、舌苔、表情、发育情况等;

闻:听和嗅,即听病人的说话声音、咳嗽、喘息,并且嗅出病人的气味;

问:询问病人自己所感到的症状、以前所患过的病等;

切:用手诊脉或按腹部诊察有没有痞块等.4、深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。深夜只有孤灯相伴,本应感到寂寞,但闻一多却乐在其中,全力进行学术研究。 “它”指深夜灯火。

“漂白了的四壁”引自闻一多的诗《静夜》,表现诗人对祖国前途和人民命运的关切。引用这一句意在表现闻先生深夜潜心研究的怡然自乐。 5、他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

“潜心贯注”、“心会神凝”、“何妨一下楼”意思一致,都是说闻一多研究极其用功,用心极专极深,别的任何事情不能使他分心。 6、“他正向古代典籍钻探”一句,为什么不用“研究”而用“钻探”? 这是比喻,既形象又含义丰富。

由静态变动态,不再是客观介绍,而是高度赞美,更形象生动地表现了闻一多先生的刻苦钻研精神。这篇文章在叙述中穿插了哪些形象的描写?说说这些描写的作用。 炯炯目光、头发零乱、昂首挺胸、长须飘飘、目不窥园……(肖像)

一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。(细节)

作用:再现闻一多高大的形象,使他的精神、品格、作风历历在目,具体可感。 问题探究 作者使用了许多四字语(特别是成语)以及整齐的对偶句。使文章读起来,琅琅上口,铿锵有力,富于音乐美。 请举出几个例子。目不窥园 足不下楼

兀兀穷年 沥尽心血

潜心贯注 心会神凝

仰之弥高 钻之弥坚

迥乎不同 一反既往

……读一读品味语言对偶句:人家说了再做,我是做了再说。

目不窥园,足不下楼。

不动不响,无声无闻 。

动人心,鼓壮志。

气冲斗牛,声震天地。

他,是口的巨人。他,是行的高标。读一读*古人也认为说和做对做人来说是很重要的,你能说出称赞“说”或“做”的词语吗?

言必行,行必果

一言既出,驷马难追

言出必行/一诺千金 /一言九鼎

词语积累

朗读闻一多先生的诗,感受其澎湃的爱国热情。

1.《静夜》

2.《一句话》

3.《红烛》

4.《死水》

拓展阅读 静 夜

这灯光,这灯光漂白了的四壁;

这贤良的桌椅,朋友似的亲密;

这古书的纸香一阵阵的袭来;

要好的茶杯贞女一般的洁白;

受哺的小儿唼呷(shàxiā)在母亲怀里,

鼾声报道我大儿康健的消息……

这神秘的静夜,这浑圆的和平,

我喉咙里颤动着感谢的歌声。

但是歌声马上又变成了诅咒,

静夜!我不能,不能受你的贿赂。

谁希罕你这墙内尺方的和平!

我的世界还有更辽阔的边境。这四墙既隔不断战争的喧嚣,

你有什么方法禁止我的心跳?

最好是让这口里塞满了沙泥,

如其他只会唱着个人的休戚!

最好是让这头颅给田鼠掘洞,

让这一团血肉也去喂着尸虫;

如果只是为了一杯酒,一本诗,

静夜里钟摆摇来的一片闲适,

就听不见了你们四邻的呻吟,

看不见寡妇孤儿抖颤的身影,

战壕里的痉挛,疯人咬着病榻,

和各种惨剧在生活的磨子下。

幸福!我如今不能受你的私贿,

我的世界不在这尺方的墙内。

听!又是一阵炮声,死神在咆哮。

静夜!你如何能禁止我的心跳?

有一句话说出就是祸,

有一句话能点得着火。

别看五千年没有说破,

你猜得透火山的缄默?

说不定是突然着了魔,

突然青天里一个霹雳

爆一声:

“咱们的中国!”这话教我今天怎么说?

你不信铁树开花也可,

那么有一句话你听着:

等火山忍不住了缄默,

不要发抖,伸舌头,顿脚,

等到青天里一个霹雳

爆一声:

“咱们的中国!” 一句话

闻一多红烛 这样红的烛! 诗人啊! 吐出你的心来比比, 可是一般颜色? ? 红烛啊! 是谁制的蜡——给你躯体? 是谁点的火——点着灵魂? 为何更须烧蜡成灰, 然后才放光出? 一误再误; 矛盾!冲突! 红烛啊! 不误,不误! 原是要"烧"出你的光来—— ?? 这正是自然底方法。 红烛啊! 红烛啊! 既制了,便烧着! 烧罢!烧罢! 烧破世人底梦, 烧沸世人底血—— 也救出他们的灵魂, 也捣破他们的监狱! 红烛啊! 你心火发光之期, 正是泪流开始之日。 红烛啊! 匠人造了你, 原是为烧的。 既已烧着, 又何苦伤心流泪? 哦!我知道了! 是残风来侵你的光芒, 你烧得不稳时, ? 才着急得流泪! ? 红烛啊! 流罢!你怎能不流呢? 请将你的脂膏, 不息地流向人间, 培出慰藉底花儿, ? 结成快乐底果子! ? 红烛啊! 你流一滴泪,灰一分心。 灰心流泪你的果, ? 创造光明你的因。 红烛啊! “莫问收获,但问耕耘。”

闻一多 死水

闻一多

这是一沟绝望的死水,

清风吹不起半点漪沦。

不如多扔些破铜烂铁,

爽性泼你的剩菜残羹。

……

这是一沟绝望的死水,

这里断不是美的所在,

不如让给丑恶来开垦,

看他造出个什么世界。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记