天津市葛沽第三中学七年级语文人教版下册课件:第16课《社戏》(共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 天津市葛沽第三中学七年级语文人教版下册课件:第16课《社戏》(共60张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

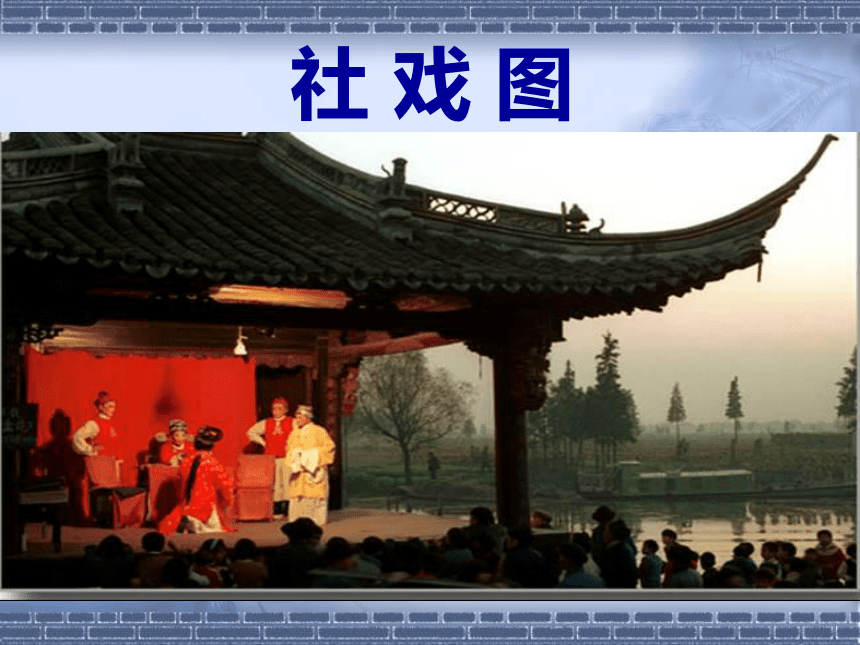

课件60张PPT。社 戏鲁迅作者简介(1881-1936)鲁迅:什么是“社戏”?社 戏 图背景资料教学目标学习目标需要掌握的生字词:

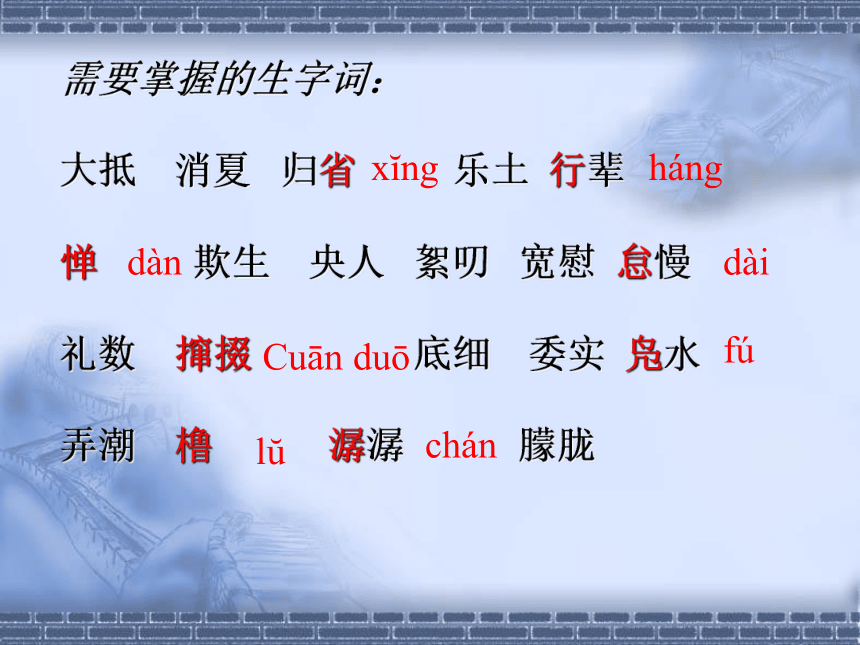

大抵 消夏 归省 乐土 行辈

惮 欺生 央人 絮叨 宽慰 怠慢

礼数 撺掇 底细 委实 凫水

弄潮 橹 潺潺 朦胧

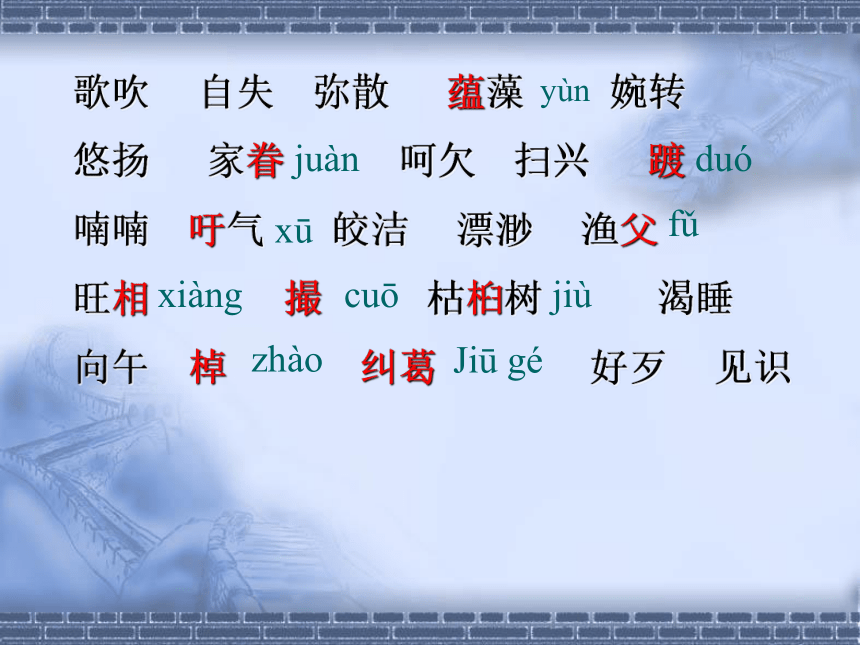

x?nghángdàndàiCuān duōfúl?chán歌吹 自失 弥散 蕴藻 婉转

悠扬 家眷 呵欠 扫兴 踱

喃喃 吁气 皎洁 漂渺 渔父

旺相 撮 枯桕树 渴睡

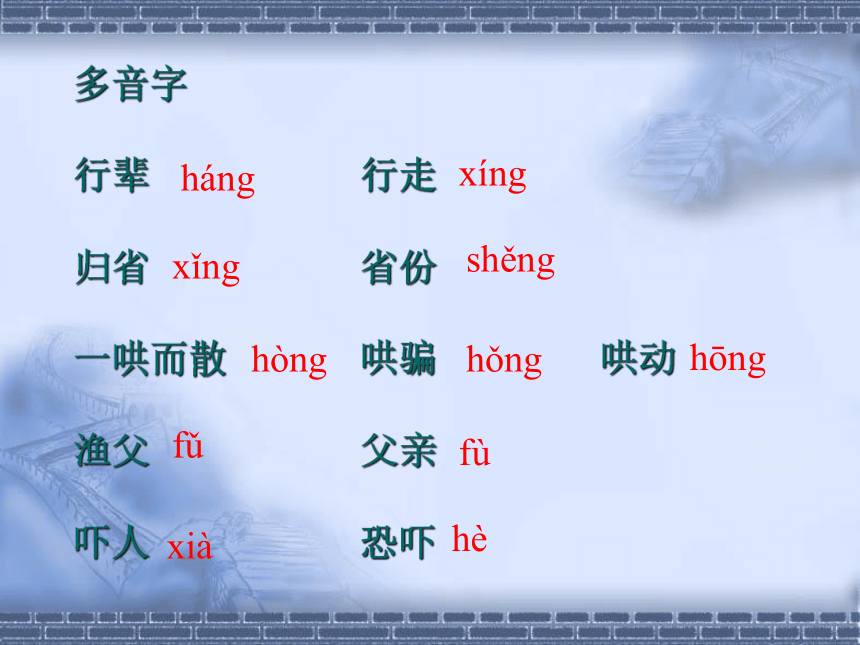

向午 棹 纠葛 好歹 见识yùnjuànduó xūfǔxiàngcuōjiùzhàoJiū gé多音字

行辈 行走

归省 省份

一哄而散 哄骗 哄动

渔父 父亲

吓人 恐吓

hángxíngxǐngshěnghònghǒnghōngfǔfùxiàhè 全文结构分析第一部分:平桥村是“我”的乐土。

第二部分:看社戏。

①看戏前的波折。

②月下出航。

③船头看戏。

④月夜归航。

第三部分:“我”对看社戏和吃罗汉豆的怀念。 写作思路 盼看社戏---去看社戏

---怀念社戏江南水乡图第一部分:从“我们鲁镇”到“是社戏了”。鲁镇那地方叫平桥村…平桥村 谁是蚯蚓和水牛?极偏僻的小渔村“我”的乐土平桥村原因在这里得到优待免念《诗经》第一部分(1-4)第一部分结束概括大意:写“我”在平桥村随母亲归省的生活,突出“我”对社戏的盼望。(交代出看社戏的机缘,为下文作铺垫。)第二部分:从“就在我十一二岁的时候”到“各自回去了”。我似乎听到锣鼓响,我似乎听到锣鼓的声音…看戏前的波折(5-9)

白天想戏①“我”的心理:非常着急,心里总惦记着社戏。②写作方法及作用:欲扬先抑,先写看不成戏而心里着急,从而更加突出后来能看戏时的喜悦。朋友帮助双喜的特点:聪明,热心,心细母亲送出来吩咐“要小心”的时候…月下出航月下出航---于是架起两支橹于是架起两支橹…两岸的豆麦和河底的水草…淡黑的起伏的连山…他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄…那声音大概是横笛…最惹眼的是…月下出航(10-13)②我上船时的心情:轻松、愉快(与前文的着急心理形成对比)。③出发时的划船动作及作用:拔、点开、磕、退后、出、架起,这样突出了他们划船技术熟练。①大声朗读:注意体会“我”此时的感受。④多角度描写“我”的见闻感受:视觉:嗅觉:听觉:月色便朦胧在这水气里。/淡黑起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了。/渐望见依稀的赵庄,/还有几点火。两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来。而且似乎听到歌吹了,/那声音似乎是横笛,宛转,悠扬。思考:从上述三种感觉描写里,推测“我”月下坐

船去看社戏时怎样的心理?·总体来说,有高兴、迫切和沉静的心理。进一步分析,突出“迫切”心理较为明显。起伏的连山如

踊跃的铁的兽脊,以动写静,烘托出“我”的急迫心

情。听到歌声,料想便来自戏台,心里更是迫切。

而宛转、悠扬的笛声,使我沉静,反衬出此前着急

的心理。船头看戏船头看戏本也不愿意和乌蓬的船在一处…我不喝水,支撑着仍然看…全船的几个人不住的吁气其余的也打起呵欠来。月还没有落月还没有落…船头看戏(14-21)①看戏内容:铁头老生小旦小生小丑老旦②看戏心理: 孩子们不喜欢听唱的戏,喜欢看动作的、好玩的戏。所以,心里有些失望。③思考:(此题,可以先看完中心再回答) *既然社戏不是那么好看,那么作者在结尾为什么还说是好戏,并且还要以社戏为题呢? ·小说中心是对热忱、友好、平等、和谐的人际关系的向往。作者表现这个中心,正是通过社戏一步步展开的。单纯的戏虽然不好看,但是伙伴们的美好心灵,农村人与人之间的纯真关系,令人难以忘记。而且,这在“我”看来却是最为重要的。因此,结尾说那是好戏,并且以此为题。不多久,松柏林早在船后了…月下归航 我们也都跳上岸。月下归航几个到后舱去生火几个到后舱去生火…月下归航(22-30)①品味22段中的相关词语:回望、缥缈、罩。②途中还写了偷罗汉豆吃,这件事能不能删掉,为什么?第二部分(5-30)概括大意:写“我”和小伙伴们到赵庄去看社戏。第三部分:从“第二天”到结束。日出待到母亲叫我回去吃晚饭的时候…真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。

乐之所在?热情、友爱的伙伴;淳朴、善良的乡民。让“我”难以忘怀!纯真的友情让我们一生温馨…思考:双喜在全文中共表现出了哪些性格特点?聪明,调皮,能为他人着想,体贴,有责任心。最后一段的理解:罗汉豆并不是无上的美味,但那是要好的伙伴们齐心协力做好的,因此便变成了无法再吃到的好豆。社戏也并不是引人入胜,但看戏时有伙伴的陪伴,因此便变成了无法再看到的好戏。童年不再,快乐、甜蜜,便变成了永恒的回忆。第三部分(31-40)概括大意:写看社戏后的余波和“我”对社戏的怀念。多角度分析课文 中心思想本文以饱含深情的笔触,写出“我”十一二岁时在平桥村夜航到赵庄看社戏的一段生活经历。刻画了一群农家少年朋友的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德,展示了农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,表达出作者对劳动人民的深厚感情和对没有封建束缚的自由美好生活的向往与追求。1.作者为什么说平桥村“在我是乐土”?民风淳朴的乡村,对一个在封建家庭中生长、受各种规矩束缚的孩子来说,确实是快乐自由的天堂。作者作为客人,“在这里”“得到优待”,钓到虾“照例是归我吃”,小伙伴们对“我”无微不至地体贴照顾,“看社戏”一节这种友爱和照顾表现得淋漓尽致;在这里“我”可以免念那些陈腐无用的经书,而且也没有那么多规矩可蹈,即使“打了太公”,全村“也决没有一个会想出‘犯上’这两个字来”,对于自幼就压抑在封建道德秩序中的“我”而言,这样的自由是一种多么宝贵的享受;而且在农村可以亲近大自然,“掘蚯蚓”“钓虾”“放牛”,相对于城镇宅院中“我”那种受束缚的生活而言,无疑是新鲜有趣极具魅力的了。2.六一公公是一个怎样的形象?六一公公是淳朴乡民的形象。六一公公对于孩子们偷他的豆,只是责备“不肯好好的摘,踏坏了不少”,听说摘豆是为了请客,马上说“这是应该的”,他并不是吝啬的人;后来他又亲自送豆,表现了他热情好客的性格。“我”夸了他一句,“竟非常感激起来”,体现了他的老实厚道的农民本色。至于他夸“我”“读过书”“将来一定要中状元”之类的话,只不过像今日夸某个孩子聪明,将来一定能考上好的大学一样。也有观点认为六一公公虽是个好人,但是有农民的局限。他夸“我”的话,表明他意识深处受封建礼教的影响,这在当时也是难免的。一、课文结尾说:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,──也不再看到那夜似的好戏了。”对这个结尾应该怎样理解?你在生活中有这样的体会吗?其实那夜的戏,看得叫人“打呵欠”“破口喃喃的骂”,那夜的豆,第二天吃起来也实在平常。所谓“那夜似的好豆”“那夜似的好戏”,代表了作者对天真烂漫自由有趣的童年美好的回忆,充满一种浪漫的理想色彩,表现对人生理想境界的渴望和追求。二、夏夜行船、月夜归航在写景叙事上都非常精彩。夏夜行船通过哪些所见所闻所感来烘托“我”的急迫心情的?月夜归航中“我”的心情与去看戏时有什么不同?所见:月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。……渐望见依稀的赵庄,……还有几点火,……

所闻:而且似乎听到歌吹了,……那声音大概是横笛,宛转,悠扬……

月下归航写了众小伙伴去“偷”罗汉豆的趣事。去时“我”的心情很急迫,总“以为船慢”,而此时“我”和小伙伴们偷豆吃豆,心情无比欢畅。三、揣摩下列词语,回答括号中的问题。

1.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

(“轻松”和“舒展”表现了“我”什么样的心情?)”轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧形成鲜明对比,表现“我”欢喜轻快的心情。2.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。

(山为什么说“踊跃”?)以动词“踊跃”写山,把静物写活了。这个词的含义与现在不一样,作者在这里是创造性地赋予了这个词以新的含义。3.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。

(“回望”表现了“我”怎样的心情?“罩”表现了怎样的情形?)“回望”两字,表现“我”依依的心情。“罩”通过视觉表现戏台如梦如幻的情景,与来时呼应。4.不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道……

(被人偷了豆,六一公公为什么还要“感激”?)因为城里读过书的“我”对他的豆子的夸奖。表现了六一公公淳朴厚道的性格。

大抵 消夏 归省 乐土 行辈

惮 欺生 央人 絮叨 宽慰 怠慢

礼数 撺掇 底细 委实 凫水

弄潮 橹 潺潺 朦胧

x?nghángdàndàiCuān duōfúl?chán歌吹 自失 弥散 蕴藻 婉转

悠扬 家眷 呵欠 扫兴 踱

喃喃 吁气 皎洁 漂渺 渔父

旺相 撮 枯桕树 渴睡

向午 棹 纠葛 好歹 见识yùnjuànduó xūfǔxiàngcuōjiùzhàoJiū gé多音字

行辈 行走

归省 省份

一哄而散 哄骗 哄动

渔父 父亲

吓人 恐吓

hángxíngxǐngshěnghònghǒnghōngfǔfùxiàhè 全文结构分析第一部分:平桥村是“我”的乐土。

第二部分:看社戏。

①看戏前的波折。

②月下出航。

③船头看戏。

④月夜归航。

第三部分:“我”对看社戏和吃罗汉豆的怀念。 写作思路 盼看社戏---去看社戏

---怀念社戏江南水乡图第一部分:从“我们鲁镇”到“是社戏了”。鲁镇那地方叫平桥村…平桥村 谁是蚯蚓和水牛?极偏僻的小渔村“我”的乐土平桥村原因在这里得到优待免念《诗经》第一部分(1-4)第一部分结束概括大意:写“我”在平桥村随母亲归省的生活,突出“我”对社戏的盼望。(交代出看社戏的机缘,为下文作铺垫。)第二部分:从“就在我十一二岁的时候”到“各自回去了”。我似乎听到锣鼓响,我似乎听到锣鼓的声音…看戏前的波折(5-9)

白天想戏①“我”的心理:非常着急,心里总惦记着社戏。②写作方法及作用:欲扬先抑,先写看不成戏而心里着急,从而更加突出后来能看戏时的喜悦。朋友帮助双喜的特点:聪明,热心,心细母亲送出来吩咐“要小心”的时候…月下出航月下出航---于是架起两支橹于是架起两支橹…两岸的豆麦和河底的水草…淡黑的起伏的连山…他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄…那声音大概是横笛…最惹眼的是…月下出航(10-13)②我上船时的心情:轻松、愉快(与前文的着急心理形成对比)。③出发时的划船动作及作用:拔、点开、磕、退后、出、架起,这样突出了他们划船技术熟练。①大声朗读:注意体会“我”此时的感受。④多角度描写“我”的见闻感受:视觉:嗅觉:听觉:月色便朦胧在这水气里。/淡黑起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了。/渐望见依稀的赵庄,/还有几点火。两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来。而且似乎听到歌吹了,/那声音似乎是横笛,宛转,悠扬。思考:从上述三种感觉描写里,推测“我”月下坐

船去看社戏时怎样的心理?·总体来说,有高兴、迫切和沉静的心理。进一步分析,突出“迫切”心理较为明显。起伏的连山如

踊跃的铁的兽脊,以动写静,烘托出“我”的急迫心

情。听到歌声,料想便来自戏台,心里更是迫切。

而宛转、悠扬的笛声,使我沉静,反衬出此前着急

的心理。船头看戏船头看戏本也不愿意和乌蓬的船在一处…我不喝水,支撑着仍然看…全船的几个人不住的吁气其余的也打起呵欠来。月还没有落月还没有落…船头看戏(14-21)①看戏内容:铁头老生小旦小生小丑老旦②看戏心理: 孩子们不喜欢听唱的戏,喜欢看动作的、好玩的戏。所以,心里有些失望。③思考:(此题,可以先看完中心再回答) *既然社戏不是那么好看,那么作者在结尾为什么还说是好戏,并且还要以社戏为题呢? ·小说中心是对热忱、友好、平等、和谐的人际关系的向往。作者表现这个中心,正是通过社戏一步步展开的。单纯的戏虽然不好看,但是伙伴们的美好心灵,农村人与人之间的纯真关系,令人难以忘记。而且,这在“我”看来却是最为重要的。因此,结尾说那是好戏,并且以此为题。不多久,松柏林早在船后了…月下归航 我们也都跳上岸。月下归航几个到后舱去生火几个到后舱去生火…月下归航(22-30)①品味22段中的相关词语:回望、缥缈、罩。②途中还写了偷罗汉豆吃,这件事能不能删掉,为什么?第二部分(5-30)概括大意:写“我”和小伙伴们到赵庄去看社戏。第三部分:从“第二天”到结束。日出待到母亲叫我回去吃晚饭的时候…真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。

乐之所在?热情、友爱的伙伴;淳朴、善良的乡民。让“我”难以忘怀!纯真的友情让我们一生温馨…思考:双喜在全文中共表现出了哪些性格特点?聪明,调皮,能为他人着想,体贴,有责任心。最后一段的理解:罗汉豆并不是无上的美味,但那是要好的伙伴们齐心协力做好的,因此便变成了无法再吃到的好豆。社戏也并不是引人入胜,但看戏时有伙伴的陪伴,因此便变成了无法再看到的好戏。童年不再,快乐、甜蜜,便变成了永恒的回忆。第三部分(31-40)概括大意:写看社戏后的余波和“我”对社戏的怀念。多角度分析课文 中心思想本文以饱含深情的笔触,写出“我”十一二岁时在平桥村夜航到赵庄看社戏的一段生活经历。刻画了一群农家少年朋友的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德,展示了农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,表达出作者对劳动人民的深厚感情和对没有封建束缚的自由美好生活的向往与追求。1.作者为什么说平桥村“在我是乐土”?民风淳朴的乡村,对一个在封建家庭中生长、受各种规矩束缚的孩子来说,确实是快乐自由的天堂。作者作为客人,“在这里”“得到优待”,钓到虾“照例是归我吃”,小伙伴们对“我”无微不至地体贴照顾,“看社戏”一节这种友爱和照顾表现得淋漓尽致;在这里“我”可以免念那些陈腐无用的经书,而且也没有那么多规矩可蹈,即使“打了太公”,全村“也决没有一个会想出‘犯上’这两个字来”,对于自幼就压抑在封建道德秩序中的“我”而言,这样的自由是一种多么宝贵的享受;而且在农村可以亲近大自然,“掘蚯蚓”“钓虾”“放牛”,相对于城镇宅院中“我”那种受束缚的生活而言,无疑是新鲜有趣极具魅力的了。2.六一公公是一个怎样的形象?六一公公是淳朴乡民的形象。六一公公对于孩子们偷他的豆,只是责备“不肯好好的摘,踏坏了不少”,听说摘豆是为了请客,马上说“这是应该的”,他并不是吝啬的人;后来他又亲自送豆,表现了他热情好客的性格。“我”夸了他一句,“竟非常感激起来”,体现了他的老实厚道的农民本色。至于他夸“我”“读过书”“将来一定要中状元”之类的话,只不过像今日夸某个孩子聪明,将来一定能考上好的大学一样。也有观点认为六一公公虽是个好人,但是有农民的局限。他夸“我”的话,表明他意识深处受封建礼教的影响,这在当时也是难免的。一、课文结尾说:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,──也不再看到那夜似的好戏了。”对这个结尾应该怎样理解?你在生活中有这样的体会吗?其实那夜的戏,看得叫人“打呵欠”“破口喃喃的骂”,那夜的豆,第二天吃起来也实在平常。所谓“那夜似的好豆”“那夜似的好戏”,代表了作者对天真烂漫自由有趣的童年美好的回忆,充满一种浪漫的理想色彩,表现对人生理想境界的渴望和追求。二、夏夜行船、月夜归航在写景叙事上都非常精彩。夏夜行船通过哪些所见所闻所感来烘托“我”的急迫心情的?月夜归航中“我”的心情与去看戏时有什么不同?所见:月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。……渐望见依稀的赵庄,……还有几点火,……

所闻:而且似乎听到歌吹了,……那声音大概是横笛,宛转,悠扬……

月下归航写了众小伙伴去“偷”罗汉豆的趣事。去时“我”的心情很急迫,总“以为船慢”,而此时“我”和小伙伴们偷豆吃豆,心情无比欢畅。三、揣摩下列词语,回答括号中的问题。

1.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

(“轻松”和“舒展”表现了“我”什么样的心情?)”轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧形成鲜明对比,表现“我”欢喜轻快的心情。2.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。

(山为什么说“踊跃”?)以动词“踊跃”写山,把静物写活了。这个词的含义与现在不一样,作者在这里是创造性地赋予了这个词以新的含义。3.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。

(“回望”表现了“我”怎样的心情?“罩”表现了怎样的情形?)“回望”两字,表现“我”依依的心情。“罩”通过视觉表现戏台如梦如幻的情景,与来时呼应。4.不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道……

(被人偷了豆,六一公公为什么还要“感激”?)因为城里读过书的“我”对他的豆子的夸奖。表现了六一公公淳朴厚道的性格。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记