物理人教版(2019)选择性必修第三册4.3原子的核式结构模型(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 物理人教版(2019)选择性必修第三册4.3原子的核式结构模型(共33张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-30 12:04:07 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

§3 原子的核式结构模型

第四章 原子结构和波粒二象性

目录

CONTENTS

电子的发现

01

原子核的电荷与尺度

原子的核式结构模型

03

02

科学家在研究稀薄气体放电时发现,当玻璃管内的气体足够稀薄时,阴极就发出一种射线,它能使对着阴极的玻璃管壁发出荧光。

这种未知射线称之为阴极射线。

思考与讨论:

阴极射线的本质是什么?

电子的发现

01

一、电子的发现

1.实验装置:气体放电管

由阴极C发出的带电粒子通过小孔AB形成一束细细的阴极射线,它穿过两片平行的金属板D1D2之间的空间,到达右端带有标尺的荧光屏上P1点。

汤姆孙的实验:

2.判断阴极射线是否带电

(1)阴极射线过电场实验

2.判断阴极射线是否带电

(2)阴极射线过磁场实验

3.阴极射线粒子比荷测量

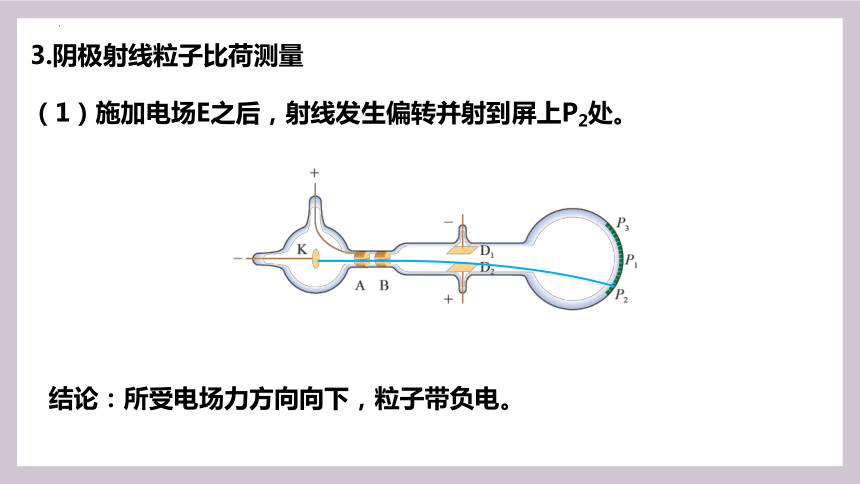

(1)施加电场E之后,射线发生偏转并射到屏上P2处。

结论:所受电场力方向向下,粒子带负电。

3.阴极射线粒子比荷测量

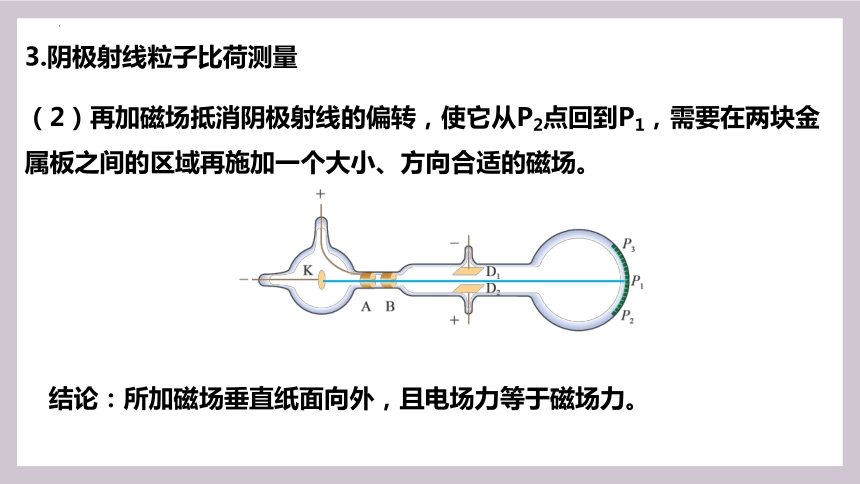

(2)再加磁场抵消阴极射线的偏转,使它从P2点回到P1,需要在两块金属板之间的区域再施加一个大小、方向合适的磁场。

结论:所加磁场垂直纸面向外,且电场力等于磁场力。

3.阴极射线粒子比荷测量

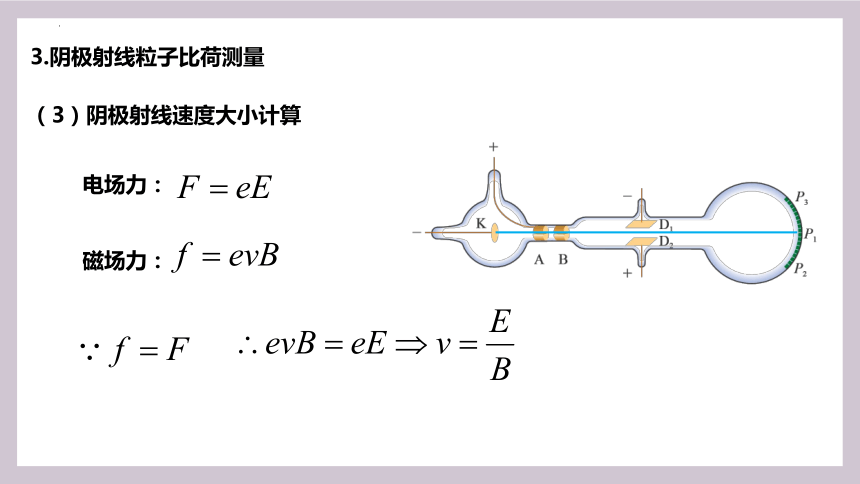

(3)阴极射线速度大小计算

电场力:

磁场力:

3.阴极射线粒子比荷测量

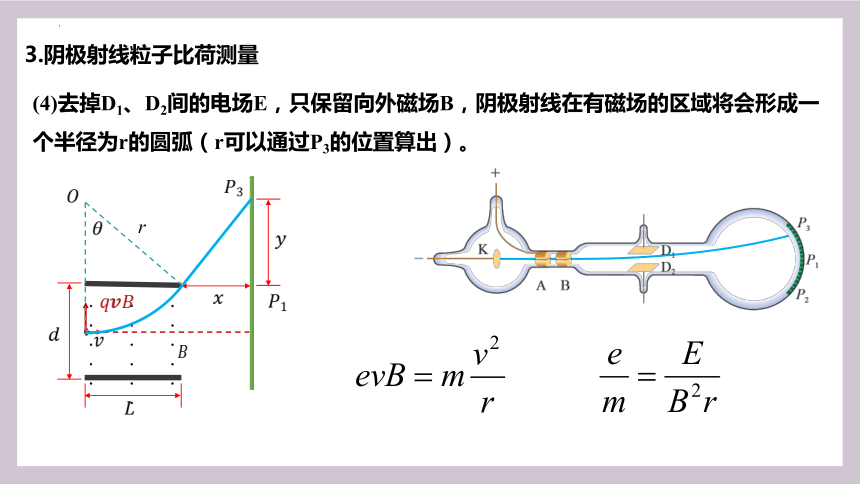

(4)去掉D1、D2间的电场E,只保留向外磁场B,阴极射线在有磁场的区域将会形成一个半径为r的圆弧(r可以通过P3的位置算出)。

. . . . . . . . . . . . . . . .

r

一、电子的发现

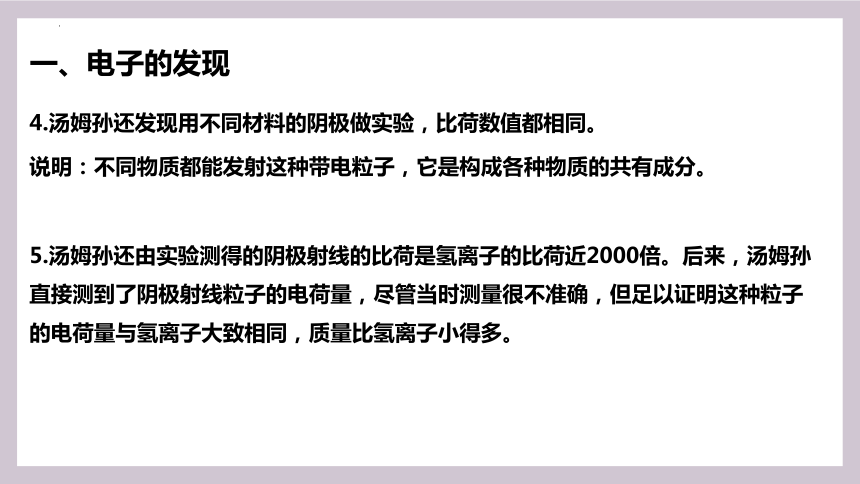

4.汤姆孙还发现用不同材料的阴极做实验,比荷数值都相同。

说明:不同物质都能发射这种带电粒子,它是构成各种物质的共有成分。

5.汤姆孙还由实验测得的阴极射线的比荷是氢离子的比荷近2000倍。后来,汤姆孙直接测到了阴极射线粒子的电荷量,尽管当时测量很不准确,但足以证明这种粒子的电荷量与氢离子大致相同,质量比氢离子小得多。

一、电子的发现

6.阴极射线的本质

(1)阴极射线的本质是电子。

(2)电子是原子的组成部分,是比原子更基本的物质单元。

(3)电子的电荷量与氢离子的电荷量相同。

一、电子的发现

(1)第一次较为精确测量出电子电荷量的是美国物理学家密立根利用油滴实验测量出来的。电子电量为:e = 1.602 176 634 × 10 -19 C

7.密立根油滴实验

(2)密立根实验更重要的发现是:电荷是量子化的,即任何带电体的电荷只能是 e 的整数倍。从实验测到的比荷及e 的数值,可以确定电子的质量。现在人们普遍认为电子的质量为:

me = 9.109 383 56 × 10 -31 kg

质子质量与电子质量的比值为:

原子的核式结构模型

02

思考与讨论:

通常情况下,物质是不带电的,因此,原子应该是电中性的。既然电子是带负电的,质量又很小,那么,原子中一定还有带正电的部分,它具有大部分的原子质量。请你设想一下,原子中带正电的部分以及带负电的电子可能是如何分布的?

二、原子的核式结构模型

1.汤姆孙的原子模型

原子是一个球体,里面充满了均匀分布的带正电的流体,电子镶嵌在正电荷液体中,就象枣点缀在一块蛋糕里一样,所以又被人们称为“枣糕模型”。

电子等间隔地排列在与正电球同心的圆周上,并以一定的速度做圆周运动从而发出电磁辐射,原子光谱所反映的就是这些电子的辐射频率。

正电荷

电子

二、原子的核式结构模型

2.α粒子散射实验

(1)实验装置:

二、原子的核式结构模型

2.α粒子散射实验

实验发现,绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子(约占 1/8 000 )发生了大角度偏转,极少数偏转的角度甚至大于90°,也就是说,它们几乎被撞了回来.

(2)实验现象:

思考与讨论:

(1)α粒子射入金箔时难免与电子碰撞。试估计这种碰撞对α粒子速度影响的大小。

(2)按照J.J.汤姆孙的原子模型,正电荷均匀分布在整个原子球体内。

请分析:α粒子穿过金箔,受到电荷的作用力后,沿哪些方向前进的可能性较大,

最不可能沿哪些方向前进。

因为电子的质量只有α粒子的 ,它对α粒子速度的大小和方向的影响就像灰尘对枪弹的影响,完全可以忽略。

J.J.汤姆孙的模型无法解释大角度散射的实验结果。

二、原子的核式结构模型

3.卢瑟福的原子核式结构模型

原子中带正电部分的体积很小,但几乎占有全部质量,电子在正电体的外面运动。

原子核的电荷与尺度

03

三、原子核的电荷与尺度

对于一般的原子核,实验确定的核半径的数量级为10-15m,而整个原子半径的数量级是10-10m,两者相差十万倍之多。可见原子内部是十分“空旷”的。

课堂练习

04

1.下列关于原子模型及其建立过程叙述正确的是 ( )A.阴极射线是电子流,J.J.汤姆孙测出了电子的比荷,并精确测定了电子电荷量B.J.J.汤姆孙认为原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布于球内,电子镶嵌其中;该理论无法解释α粒子散射现象,后被卢瑟福核式结构模型所取代C.通过α粒子散射实验可以估算出原子核尺度数量级为10-10 mD.卢瑟福根据α粒子散射实验指出原子的全部正电荷和全部质量都集中在一个很小的区域——原子核

B

【答案】B【详解】A.阴极射线是电子流,J.J.汤姆孙测出了电子的比荷,密立根精确测定了电子电荷量,故A错误。B.J.J.汤姆孙认为原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布于整个球内;该理论无法解释α粒子散射现象,后被卢瑟福核式结构模型所取代,故B正确。C.通过α粒子散射实验可以估算出原子核尺度数量级为10-15 m,故C错误。D.卢瑟福根据α粒子散射实验指出原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的区域——原子核,故D错误。故选B。

2.关于原子的核式结构学说,下列说法正确的是( )A.原子中绝大部分是“空”的,原子核很小B.电子在核外绕核旋转的向心力是原子核对它的强相互作用力C.原子的全部负电荷和质量都集中在原子核里D.原子核的直径约是10-10m

A

【答案】A【详解】AC.原子的质量几乎都集中在原子核,但核外电子(带负电)所占空间很大,原子核很小,故A正确,C错误;B.原子核对核外电子的库仑力提供电子运动的向心力,故B错误;D.原子核的直径数量级约为10-15m,故D错误。故选A。

3.根据卢瑟福提出的原子核式结构模型解释α粒子散射实验,使极少数α粒子发生大角度偏转的作用力是( )A.原子核对α粒子的万有引力

B.原子核对α粒子的库仑斥力C.核外电子对α粒子的万有引力

D.核外电子对α粒子的库仑斥力

B

【答案】B【详解】微观粒子间的万有引力远远小于库仑力;所以使极少数α粒子发生大角度偏转的作用力不是原子核对α粒子的万有引力,也不是核外电子对α粒子的万有引力;α粒子和电子接近时,它们之间就有库仑引力作用,但由于电子的质量只有α粒子质量的七千三百分之一,α粒子与电子碰撞就像一颗子弹与一个灰尘碰撞一样,α粒子的运动方向几乎不改变,所以使极少数α粒子发生大角度偏转的作用力是原子核对α粒子的库仑斥力,当α粒子与原子核距离较近时,之间的库仑斥力很大,使得α粒子发生大角度偏转。故选B。

4.1909年,英国物理学家卢瑟福和他的助手盖革、马斯登一起进行了著名的“α粒子散射实验”,实验中大量的α粒子穿过金箔前后的运动轨迹如图所示。卢瑟福通过对实验结果的分析和研究,于1911年建立了原子的核式结构。下列描述中,正确的是( )A.绝大多数α粒子穿过金箔后,都发生了大角度偏转B.少数α粒子穿过金箔后,基本上沿原来方向前进C.该实验证实了汤姆生原子模型的正确性D.通过α粒子散射实验,估计出原子核半径的数量级为10-15m

D

【答案】D【详解】AB.卢瑟福“粒子散射实验”结果表明,绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但有少α数粒子发生了较大的偏转,并有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°而被反弹回来,故AB错误;C.通过α粒子散射实验,卢瑟福否定了汤姆生原子模型,建立了原子的核式结构模型,故C错误;D.通过α粒子散射实验,卢瑟福确定了原子核半径的数量级为10-15m,故D正确。故选D。

感谢观看!

§3 原子的核式结构模型

第四章 原子结构和波粒二象性

目录

CONTENTS

电子的发现

01

原子核的电荷与尺度

原子的核式结构模型

03

02

科学家在研究稀薄气体放电时发现,当玻璃管内的气体足够稀薄时,阴极就发出一种射线,它能使对着阴极的玻璃管壁发出荧光。

这种未知射线称之为阴极射线。

思考与讨论:

阴极射线的本质是什么?

电子的发现

01

一、电子的发现

1.实验装置:气体放电管

由阴极C发出的带电粒子通过小孔AB形成一束细细的阴极射线,它穿过两片平行的金属板D1D2之间的空间,到达右端带有标尺的荧光屏上P1点。

汤姆孙的实验:

2.判断阴极射线是否带电

(1)阴极射线过电场实验

2.判断阴极射线是否带电

(2)阴极射线过磁场实验

3.阴极射线粒子比荷测量

(1)施加电场E之后,射线发生偏转并射到屏上P2处。

结论:所受电场力方向向下,粒子带负电。

3.阴极射线粒子比荷测量

(2)再加磁场抵消阴极射线的偏转,使它从P2点回到P1,需要在两块金属板之间的区域再施加一个大小、方向合适的磁场。

结论:所加磁场垂直纸面向外,且电场力等于磁场力。

3.阴极射线粒子比荷测量

(3)阴极射线速度大小计算

电场力:

磁场力:

3.阴极射线粒子比荷测量

(4)去掉D1、D2间的电场E,只保留向外磁场B,阴极射线在有磁场的区域将会形成一个半径为r的圆弧(r可以通过P3的位置算出)。

. . . . . . . . . . . . . . . .

r

一、电子的发现

4.汤姆孙还发现用不同材料的阴极做实验,比荷数值都相同。

说明:不同物质都能发射这种带电粒子,它是构成各种物质的共有成分。

5.汤姆孙还由实验测得的阴极射线的比荷是氢离子的比荷近2000倍。后来,汤姆孙直接测到了阴极射线粒子的电荷量,尽管当时测量很不准确,但足以证明这种粒子的电荷量与氢离子大致相同,质量比氢离子小得多。

一、电子的发现

6.阴极射线的本质

(1)阴极射线的本质是电子。

(2)电子是原子的组成部分,是比原子更基本的物质单元。

(3)电子的电荷量与氢离子的电荷量相同。

一、电子的发现

(1)第一次较为精确测量出电子电荷量的是美国物理学家密立根利用油滴实验测量出来的。电子电量为:e = 1.602 176 634 × 10 -19 C

7.密立根油滴实验

(2)密立根实验更重要的发现是:电荷是量子化的,即任何带电体的电荷只能是 e 的整数倍。从实验测到的比荷及e 的数值,可以确定电子的质量。现在人们普遍认为电子的质量为:

me = 9.109 383 56 × 10 -31 kg

质子质量与电子质量的比值为:

原子的核式结构模型

02

思考与讨论:

通常情况下,物质是不带电的,因此,原子应该是电中性的。既然电子是带负电的,质量又很小,那么,原子中一定还有带正电的部分,它具有大部分的原子质量。请你设想一下,原子中带正电的部分以及带负电的电子可能是如何分布的?

二、原子的核式结构模型

1.汤姆孙的原子模型

原子是一个球体,里面充满了均匀分布的带正电的流体,电子镶嵌在正电荷液体中,就象枣点缀在一块蛋糕里一样,所以又被人们称为“枣糕模型”。

电子等间隔地排列在与正电球同心的圆周上,并以一定的速度做圆周运动从而发出电磁辐射,原子光谱所反映的就是这些电子的辐射频率。

正电荷

电子

二、原子的核式结构模型

2.α粒子散射实验

(1)实验装置:

二、原子的核式结构模型

2.α粒子散射实验

实验发现,绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子(约占 1/8 000 )发生了大角度偏转,极少数偏转的角度甚至大于90°,也就是说,它们几乎被撞了回来.

(2)实验现象:

思考与讨论:

(1)α粒子射入金箔时难免与电子碰撞。试估计这种碰撞对α粒子速度影响的大小。

(2)按照J.J.汤姆孙的原子模型,正电荷均匀分布在整个原子球体内。

请分析:α粒子穿过金箔,受到电荷的作用力后,沿哪些方向前进的可能性较大,

最不可能沿哪些方向前进。

因为电子的质量只有α粒子的 ,它对α粒子速度的大小和方向的影响就像灰尘对枪弹的影响,完全可以忽略。

J.J.汤姆孙的模型无法解释大角度散射的实验结果。

二、原子的核式结构模型

3.卢瑟福的原子核式结构模型

原子中带正电部分的体积很小,但几乎占有全部质量,电子在正电体的外面运动。

原子核的电荷与尺度

03

三、原子核的电荷与尺度

对于一般的原子核,实验确定的核半径的数量级为10-15m,而整个原子半径的数量级是10-10m,两者相差十万倍之多。可见原子内部是十分“空旷”的。

课堂练习

04

1.下列关于原子模型及其建立过程叙述正确的是 ( )A.阴极射线是电子流,J.J.汤姆孙测出了电子的比荷,并精确测定了电子电荷量B.J.J.汤姆孙认为原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布于球内,电子镶嵌其中;该理论无法解释α粒子散射现象,后被卢瑟福核式结构模型所取代C.通过α粒子散射实验可以估算出原子核尺度数量级为10-10 mD.卢瑟福根据α粒子散射实验指出原子的全部正电荷和全部质量都集中在一个很小的区域——原子核

B

【答案】B【详解】A.阴极射线是电子流,J.J.汤姆孙测出了电子的比荷,密立根精确测定了电子电荷量,故A错误。B.J.J.汤姆孙认为原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布于整个球内;该理论无法解释α粒子散射现象,后被卢瑟福核式结构模型所取代,故B正确。C.通过α粒子散射实验可以估算出原子核尺度数量级为10-15 m,故C错误。D.卢瑟福根据α粒子散射实验指出原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的区域——原子核,故D错误。故选B。

2.关于原子的核式结构学说,下列说法正确的是( )A.原子中绝大部分是“空”的,原子核很小B.电子在核外绕核旋转的向心力是原子核对它的强相互作用力C.原子的全部负电荷和质量都集中在原子核里D.原子核的直径约是10-10m

A

【答案】A【详解】AC.原子的质量几乎都集中在原子核,但核外电子(带负电)所占空间很大,原子核很小,故A正确,C错误;B.原子核对核外电子的库仑力提供电子运动的向心力,故B错误;D.原子核的直径数量级约为10-15m,故D错误。故选A。

3.根据卢瑟福提出的原子核式结构模型解释α粒子散射实验,使极少数α粒子发生大角度偏转的作用力是( )A.原子核对α粒子的万有引力

B.原子核对α粒子的库仑斥力C.核外电子对α粒子的万有引力

D.核外电子对α粒子的库仑斥力

B

【答案】B【详解】微观粒子间的万有引力远远小于库仑力;所以使极少数α粒子发生大角度偏转的作用力不是原子核对α粒子的万有引力,也不是核外电子对α粒子的万有引力;α粒子和电子接近时,它们之间就有库仑引力作用,但由于电子的质量只有α粒子质量的七千三百分之一,α粒子与电子碰撞就像一颗子弹与一个灰尘碰撞一样,α粒子的运动方向几乎不改变,所以使极少数α粒子发生大角度偏转的作用力是原子核对α粒子的库仑斥力,当α粒子与原子核距离较近时,之间的库仑斥力很大,使得α粒子发生大角度偏转。故选B。

4.1909年,英国物理学家卢瑟福和他的助手盖革、马斯登一起进行了著名的“α粒子散射实验”,实验中大量的α粒子穿过金箔前后的运动轨迹如图所示。卢瑟福通过对实验结果的分析和研究,于1911年建立了原子的核式结构。下列描述中,正确的是( )A.绝大多数α粒子穿过金箔后,都发生了大角度偏转B.少数α粒子穿过金箔后,基本上沿原来方向前进C.该实验证实了汤姆生原子模型的正确性D.通过α粒子散射实验,估计出原子核半径的数量级为10-15m

D

【答案】D【详解】AB.卢瑟福“粒子散射实验”结果表明,绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但有少α数粒子发生了较大的偏转,并有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°而被反弹回来,故AB错误;C.通过α粒子散射实验,卢瑟福否定了汤姆生原子模型,建立了原子的核式结构模型,故C错误;D.通过α粒子散射实验,卢瑟福确定了原子核半径的数量级为10-15m,故D正确。故选D。

感谢观看!

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子