八年级人教版语文教学课件25杜甫诗三首(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级人教版语文教学课件25杜甫诗三首(共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 984.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-02 12:03:23 | ||

图片预览

文档简介

课件26张PPT。杜甫诗三首 走进唐诗,就是走进一个神奇迷人的王国。那是一个人类精神之花全面盛开的季节。我们的大师从一张薄薄的书页上站起来,沿着字里行间向我们走来,一袭古装,长发飘飘,风姿万千……

杜甫 杜甫(712-770),字子美。世称“诗圣”,其诗是“诗史”。因曾居长安城南的少陵以西,故自称少陵野老,世称杜少陵。官至参谋、检校工部员外郎,故又有杜工部之称。与李白齐名,世称"李杜"。有《杜工部集》。

杜甫生在“奉儒守官”并有文学传统的家庭中,是著名诗人杜审言之孙。 7岁学诗,15岁扬名。 20岁以后可分 4个时期:漫游时期、长安时期、流亡时期、漂泊西南时期

向你走来杜甫是一位怎样的诗人?赏诗中人 从这首诗,你感受到了一个怎样的诗人?——杜甫是一个有远大目标的人。他想登上泰山的绝顶,实现人生的抱负,体验“一览众山小”的畅快。 从这首诗,你感受到了一座怎样的泰山?请联系诗句来说说。——从“阴阳割昏晓”这句可以感知到泰山是高大巍峨的。

——从“造化钟神秀”这句可以感知泰山很神奇秀丽的。“会当凌绝顶,一览众山小”赏析: 从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人杜甫不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。这就是为什么这两句诗千百年来一直为人们所传诵,而至今仍能引起我们强烈共鸣的原因。诗歌主题:

热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。 杜甫出生在公元712年,整个唐王朝处于上升时期,当时生活的人们普遍具有强烈的自豪感和自信心——建功立业,封侯万里,是当时人们普遍的人生目标。

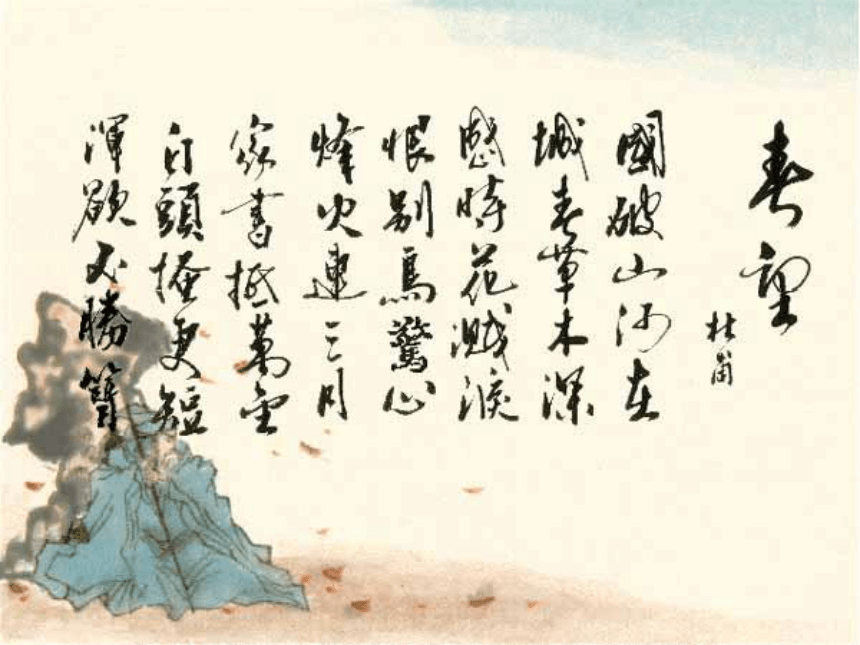

杜甫有一个显赫的祖先,其13世祖杜预是西晋著名的政治家;他的祖父杜审言是武则天时期最为重要的宫廷诗人;杜甫写作《望岳》时,他的父亲杜闲当时正担任山东兖州司马——杜甫的家族有做官的传统,他一辈子坚守着“奉儒守官”的信条,以“立功立德立言”为终生的人生理想。 写尽了泰山高远幽深,神奇秀丽的形神;展现了诗人青年时代兼济天下的远大抱负!望岳 安史之乱之后,756年7月,唐肃宗即位于灵武,忠君爱国,矢志不渝的诗人闻讯逃奔,不料为贼兵所俘虏,押至长安,757年四月才乘隙逃离长安,历尽千辛万苦,终于来到临时朝廷所在地凤翔县——其实,他当时不过是一个为太子看守仪仗和兵器的小官。《春望》写于这年三月。

这首诗也是杜甫的名篇,其中备受称赞流传千古的名句是“感时花溅泪,恨别鸟惊心”。品读这两句,联系全诗想想——诗人所感之时是怎样的时,所恨之别是怎样的别?谁在溅泪,谁在惊心?春望 “家书抵万金”,表达了杜甫对妻子儿女强烈的思念。杜甫自三十岁与妻子杨氏结婚后,没有再娶过小妾,这在娶妾盛行的唐朝,非常罕见。谁在溅泪?谁在惊心? “白头搔更短”,其实是写实,虽

然诗人这一年才45岁,但忧国,伤时,

思家,悲己,都使他未老先衰。石壕吏唐肃宗乾元元年(759)春天,郭子仪等九节度使六十万大军包围安庆于邺城,由于指挥不统一,被史思明援军打败。唐王朝为补充兵力,便在洛阳至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。这时杜甫路经这些地方,一路上所看的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声,于是他就其所见所闻写成了著名的组诗“三吏”“三别”,《石壕吏》是“三吏”中佳作。吏呼一何怒!妇啼一何苦!想一想 妇啼一何苦,老妇之苦,苦在何处?想一想 如果你是那个夜捉人的小吏,在听到老妇的悲惨故事讲到哪里的时候,就会打道回府? 赏析1: 本诗中不说征兵、点兵、招兵,而说“捉人”已于如实描绘中寓揭露批判之意,再用一个“夜”字作“捉”的时间状语含义就更丰富了。想一想 目睹这幕人间悲剧上演,诗人的心情如何?吏呼:汝家有男丁否?

妇啼:三男邺城戍。 一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!

吏呼:尚有他人否?

妇啼:室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

吏怒呼:如此,叫我二人如何交差?

妇悲啼:老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。来。想一想 老妇致词说了哪些家事?诗人是

怎样知道的?一家三男被征 二男新战死 寡媳衣不遮体听妇前致词赏析3: 至此,诗也进入尾声。“夜深语声绝,如闻泣幽咽。”一个“如”字点明了这里所写的又是诗人的错觉。而这错觉不正出自诗人那忧国忧民之心吗?拓展练习 在我国的古典诗歌中,藏问于答、从答见问的例子并不罕见。例如贾岛的《寻隐者不遇》:松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。民间疾苦,笔底波澜;

世上疮痍,诗中圣哲。

满眼河山,大地早非唐李有;

一腔君国,草堂犹是杜陵春。

草堂留后世,诗圣著千秋。

杜甫 杜甫(712-770),字子美。世称“诗圣”,其诗是“诗史”。因曾居长安城南的少陵以西,故自称少陵野老,世称杜少陵。官至参谋、检校工部员外郎,故又有杜工部之称。与李白齐名,世称"李杜"。有《杜工部集》。

杜甫生在“奉儒守官”并有文学传统的家庭中,是著名诗人杜审言之孙。 7岁学诗,15岁扬名。 20岁以后可分 4个时期:漫游时期、长安时期、流亡时期、漂泊西南时期

向你走来杜甫是一位怎样的诗人?赏诗中人 从这首诗,你感受到了一个怎样的诗人?——杜甫是一个有远大目标的人。他想登上泰山的绝顶,实现人生的抱负,体验“一览众山小”的畅快。 从这首诗,你感受到了一座怎样的泰山?请联系诗句来说说。——从“阴阳割昏晓”这句可以感知到泰山是高大巍峨的。

——从“造化钟神秀”这句可以感知泰山很神奇秀丽的。“会当凌绝顶,一览众山小”赏析: 从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人杜甫不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。这就是为什么这两句诗千百年来一直为人们所传诵,而至今仍能引起我们强烈共鸣的原因。诗歌主题:

热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。 杜甫出生在公元712年,整个唐王朝处于上升时期,当时生活的人们普遍具有强烈的自豪感和自信心——建功立业,封侯万里,是当时人们普遍的人生目标。

杜甫有一个显赫的祖先,其13世祖杜预是西晋著名的政治家;他的祖父杜审言是武则天时期最为重要的宫廷诗人;杜甫写作《望岳》时,他的父亲杜闲当时正担任山东兖州司马——杜甫的家族有做官的传统,他一辈子坚守着“奉儒守官”的信条,以“立功立德立言”为终生的人生理想。 写尽了泰山高远幽深,神奇秀丽的形神;展现了诗人青年时代兼济天下的远大抱负!望岳 安史之乱之后,756年7月,唐肃宗即位于灵武,忠君爱国,矢志不渝的诗人闻讯逃奔,不料为贼兵所俘虏,押至长安,757年四月才乘隙逃离长安,历尽千辛万苦,终于来到临时朝廷所在地凤翔县——其实,他当时不过是一个为太子看守仪仗和兵器的小官。《春望》写于这年三月。

这首诗也是杜甫的名篇,其中备受称赞流传千古的名句是“感时花溅泪,恨别鸟惊心”。品读这两句,联系全诗想想——诗人所感之时是怎样的时,所恨之别是怎样的别?谁在溅泪,谁在惊心?春望 “家书抵万金”,表达了杜甫对妻子儿女强烈的思念。杜甫自三十岁与妻子杨氏结婚后,没有再娶过小妾,这在娶妾盛行的唐朝,非常罕见。谁在溅泪?谁在惊心? “白头搔更短”,其实是写实,虽

然诗人这一年才45岁,但忧国,伤时,

思家,悲己,都使他未老先衰。石壕吏唐肃宗乾元元年(759)春天,郭子仪等九节度使六十万大军包围安庆于邺城,由于指挥不统一,被史思明援军打败。唐王朝为补充兵力,便在洛阳至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。这时杜甫路经这些地方,一路上所看的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声,于是他就其所见所闻写成了著名的组诗“三吏”“三别”,《石壕吏》是“三吏”中佳作。吏呼一何怒!妇啼一何苦!想一想 妇啼一何苦,老妇之苦,苦在何处?想一想 如果你是那个夜捉人的小吏,在听到老妇的悲惨故事讲到哪里的时候,就会打道回府? 赏析1: 本诗中不说征兵、点兵、招兵,而说“捉人”已于如实描绘中寓揭露批判之意,再用一个“夜”字作“捉”的时间状语含义就更丰富了。想一想 目睹这幕人间悲剧上演,诗人的心情如何?吏呼:汝家有男丁否?

妇啼:三男邺城戍。 一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!

吏呼:尚有他人否?

妇啼:室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

吏怒呼:如此,叫我二人如何交差?

妇悲啼:老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。来。想一想 老妇致词说了哪些家事?诗人是

怎样知道的?一家三男被征 二男新战死 寡媳衣不遮体听妇前致词赏析3: 至此,诗也进入尾声。“夜深语声绝,如闻泣幽咽。”一个“如”字点明了这里所写的又是诗人的错觉。而这错觉不正出自诗人那忧国忧民之心吗?拓展练习 在我国的古典诗歌中,藏问于答、从答见问的例子并不罕见。例如贾岛的《寻隐者不遇》:松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。民间疾苦,笔底波澜;

世上疮痍,诗中圣哲。

满眼河山,大地早非唐李有;

一腔君国,草堂犹是杜陵春。

草堂留后世,诗圣著千秋。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》