第2课从“贞观之治”到“开元盛世” 同步练习(含解析)2023——2024学年统编版初中历史七年级下

文档属性

| 名称 | 第2课从“贞观之治”到“开元盛世” 同步练习(含解析)2023——2024学年统编版初中历史七年级下 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 348.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-30 17:10:24 | ||

图片预览

文档简介

第2课从“贞观之治”到“开元盛世”同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.李世民采纳了魏征的观点,决定实行仁政……(他)只用了四年时间,海内康宁,农业丰收,一年死刑案件只有29件,一斗米价格只有三钱,还对外攻灭东突厥等。这些描写可见于( )

A.《贞观之治》 B.《文景之治》

C.《后汉故事》 D.《大唐西域记》

2.《旧唐书》称武则天“制公卿之死命,擅王者之威力”,但也有人认为“对人民来说,武则天不算是坏皇帝。”认为武则天“不是坏皇帝”的主要依据是( )

A.首创了选拔人才的科举制 B.开创了“贞观之治”局面

C.中国历史上唯一的女皇帝 D.当政时社会经济持续发展

3.作为中国历史上独一无二的女皇,她的崛起是权谋与智慧的结晶。她以其非凡的经历和卓越的治国能力,带来了国家的繁荣和稳定,向世人证明了女性的潜力和魅力。材料中的“她”指的是( )

A.螺祖 B.妇好 C.陈后主 D.武则天

4.唐朝中央政权的主要机构是三省六部制。在君主专政时代,国家权力是通过皇帝颁发诏令执行的。大体来说,中书省主起草诏令,门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏赦和政策。据材料可知( )

A.皇权至高无上,不受任何制约 B.这一制度有利于加强中央集权

C.三省之间互相牵制,制约皇权 D.三省长官直接由科举考试选拔

5.下图材料共同说明了唐朝( )

唐太宗吸取前朝灭亡教训,虚心纳谏,从善如流。 武则天指出,建国之本,必在于农。 唐玄宗前期,整顿吏治,精选地方官员。

A.兴盛的原因 B.农业的发展 C.割据的结果 D.衰落的过程

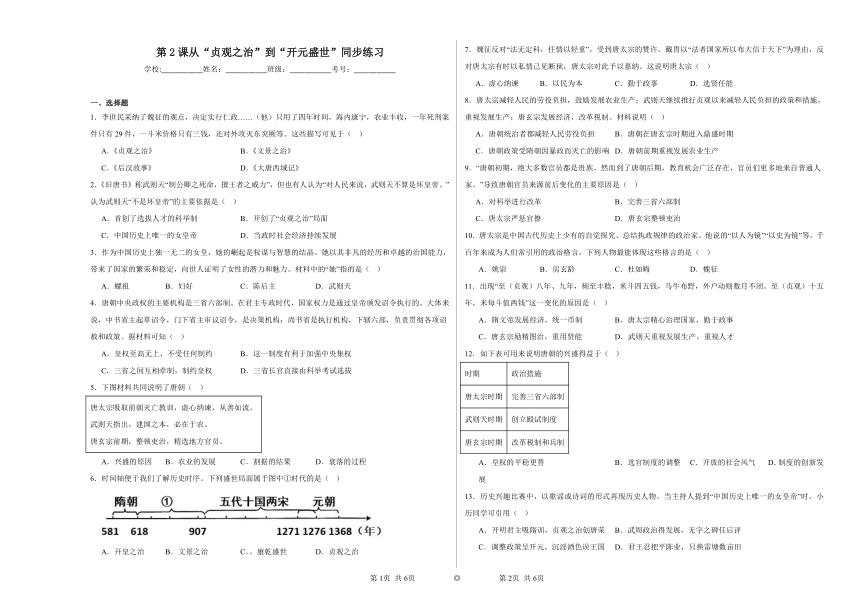

6.时间轴便于我们了解历史时序。下列盛世局面属于图中①时代的是( )

A.开皇之治 B.文景之治 C.。康乾盛世 D.贞观之治

7.魏征反对“法无定科,任情以轻重”,受到唐太宗的赞许。戴胄以“法者国家所以布大信于天下”为理由,反对唐太宗有时以私情己见断狱,唐太宗对此予以嘉纳。这说明唐太宗( )

A.虚心纳谏 B.以民为本 C.勤于政事 D.选贤任能

8.唐太宗减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;武则天继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产;唐玄宗发展经济,改革税制。材料说明( )

A.唐朝统治者都减轻人民劳役负担 B.唐朝在唐玄宗时期进入鼎盛时期

C.唐朝政策受隋朝因暴政而灭亡的影响 D.唐朝前期重视发展农业生产

9.“唐朝初期,绝大多数官员都是贵族。然而到了唐朝后期,教育机会广泛存在,官员们更多地来自普通人家。”导致唐朝官员来源前后变化的主要原因是( )

A.对科举进行改革 B.完善三省六部制

C.唐太宗严惩官僚 D.唐玄宗整顿吏治

10.唐太宗是中国古代历史上少有的自觉探究、总结执政规律的政治家。他说的“以人为镜”“以史为镜”等,千百年来成为人们常引用的政治格言。下列人物最能体现这些格言的是( )

A.姚崇 B.房玄龄 C.杜如晦 D.魏征

11.出现“至(贞观)八年、九年,频至丰稔,米斗四五钱,马牛布野,外户动则数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值两钱”这一变化的原因是( )

A.隋文帝发展经济,统一币制 B.唐太宗精心治理国家,勤于政事

C.唐玄宗励精图治,重用贤能 D.武则天重视发展生产,重视人才

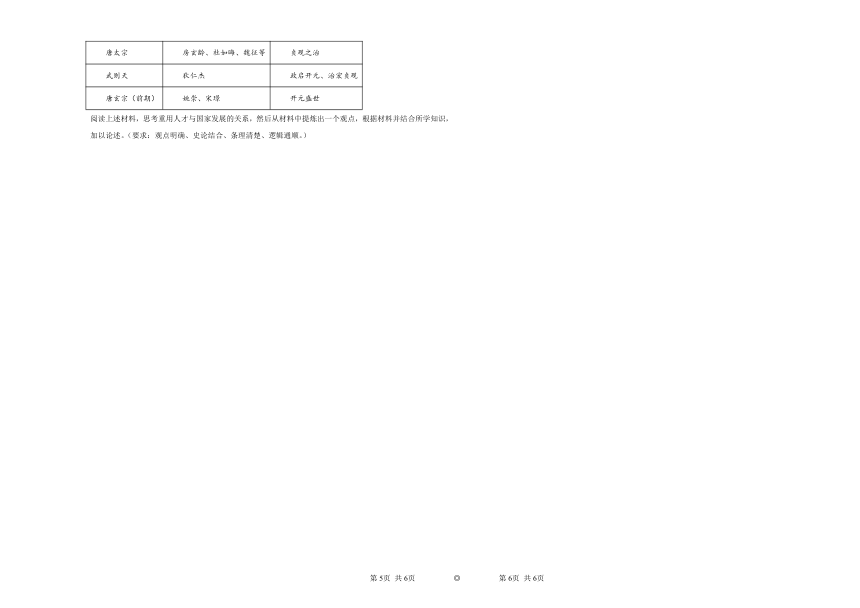

12.如下表可用来说明唐朝的兴盛得益于( )

时期 政治措施

唐太宗时期 完善三省六部制

武则天时期 创立殿试制度

唐玄宗时期 改革税制和兵制

A.皇权的平稳更替 B.选官制度的调整 C.开放的社会风气 D.制度的创新发展

13.历史兴趣比赛中,以歌谣或诗词的形式再现历史人物。当主持人提到“中国历史上唯一的女皇帝”时,小历同学可引用( )

A.开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣 B.武周政治得发展,无字之碑任后评

C.调整政策呈开元,沉淫酒色误王国 D.君王忍把平陈业,只换雷塘数亩田

14.唐太宗说:“为君之道,必须首先安养百姓,如果为了一己之私去损害百姓的利益,就像是割自己的肉来填饱肚子,肚子饱了,人也就死了。”为此,唐太宗( )

A.戒奢从简,轻徭薄赋 B.增加科举考试科目

C.广纳贤才,知人善任 D.完善了三省六部制

15.从开元元年到开元十一年设置京兆府、河南府、太原府。这些地域是唐朝的上都长安,东都洛阳和龙兴之地太原的辖区,是唐最重要的核心区域,也是人口众多,经济最发达的区域。这样的区域划分反映了( )

A.唐朝北方压倒南方的政治地位 B.江南的政治地位全方位的提升

C.唐王朝的威胁主要来自于内部 D.人口南迁成果已初步显现出来

16.熟练掌握纪年方法,正确计算历史年代,是学习历史必备的基本素质。公元618年,唐朝建立。“公元618年”可以表述为( )

A.公元6世纪初 B.公元6世纪末

C.公元7世纪初 D.公元7世纪末

17.唐朝中央政权的主要机构仍然是三省六部制。在君主专政年代,国家权力是通过皇帝颁发诏令执行的。大体来说,中书省主起草诏令;门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏敕和政策。据材料可知( )

A.分化相权有利于加强中央集权 B.三省各部门间互相牵制,制约皇权

C.三省长官直接由科举考试选拔 D.皇权始终至高无上,不受任何制约

18.唐玄宗统治初期,大胆任用“善应变”的姚崇出任中书令,迅速打开了局面;几年后,又起用“善守法持正”的宋璟为相,社会经济持续发展。唐玄宗任相( )

A.适应了国家治理的需要 B.是对选官制度的不断调整

C.体现了君主的好恶善变 D.进一步完善了三省六部制

19.唐太宗曾说:隋炀帝时,朝廷内外的官吏互相顺从包庇,对皇帝阿谀奉承,并自以为聪明,能避开祸患。及天下大乱,家国两亡虽有人得以幸免,但已是声名俱损。为此,唐太宗( )

A.爱惜人才,裁减冗员 B.宽减赋役,藏富于民

C.发展科举,广纳贤才 D.鼓励进言,虚怀纳谏

20.她弘扬“贞观”引启“开元”,为唐朝盛世场面的开创做出了贡献,下列史实与“她”有关的是( )

A.注重文教、编修经籍 B.制定法律、减轻刑罚

C.发展科举、创立殿试 D.重文轻武、分化事权

二、综合题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料 儒家修史者对炀帝道义上的评价的确是苛刻的,因为他们把他描写成令人生畏的典型的“末代昏君”。在民间传说、戏剧和故事中,他的形象被作者和观众的随心所欲的狂想大大地歪曲了——人民生活在一个无节制地使用权力、有豪华宫殿和享有无限声色之乐的世界中,只能产生这种感情上的共鸣。在中国的帝王中,他绝不是最坏的,从他当时的背景看,他并不比其他皇帝更加暴虐。他很有才能,很适合巩固他父亲开创的伟业,而他在开始执政时也确有此雄心。

——摘编自《剑桥中国隋唐史(589—906年)》

(1)依据材料,指出隋炀帝被儒家修史者描写成令人生畏的“末代昏君”的原因。

(2)你是否同意材料中对隋炀帝所持的观点? 请结合所学知识简要说明理由。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一:唐太宗从隋末的农民战争中认识到人民群众力量的伟大,吸取隋朝灭亡的原因,非常重视老百姓的生活。他即位之初,下令轻徭薄赋,让百姓休养生息。太宗在经济上特别关注农业生产,奖励垦荒,注意不夺农时。太宗崇尚节俭,紧缩政府机构,以节省政府开支,减轻人民的负担。

材料二:

她执政后,进士科的地位得到了提高,当时社会上已经开始形成重进士、轻明经的风气。她采用了“密封卷”的做法,即将考生的姓名用纸糊上,不让考官知道这是谁的考卷,誊录分数时再揭开纸条。载初元年(690年)二月,开创了殿试,长安二年(702年)正月,“初设武举”,各科都设定了一些考核标准。 ——摘编自叱骁峰、牛洪波《勇于革新的女皇帝》

材料三:如果没有唐初以来百余年间社会财富的积累,唐玄宗是无法成为盛世之君的。他深知“治吏”的重要,罢免了大量中宗时期通过特殊关系委任的官员。还屡次下诏限制土地买卖,大力发展生产。他的杰出之处还在于不固执己见,不墨守成规,善于从实际出发,作出正确的选择。——摘编自阎守诚《唐玄宗与开元盛世》

(1)根据材料一,概括唐太宗的统治措施。结合所学知识,指出唐太宗这些措施的实行开创了哪一统治局面?

(2)材料二图中的人物是谁?根据材料二并结合所学知识,概括“她”科举改革的内容。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述唐玄宗统治前期“开元盛世”局面出现的原因。

三、论述题

23.【重用人才与国家发展】

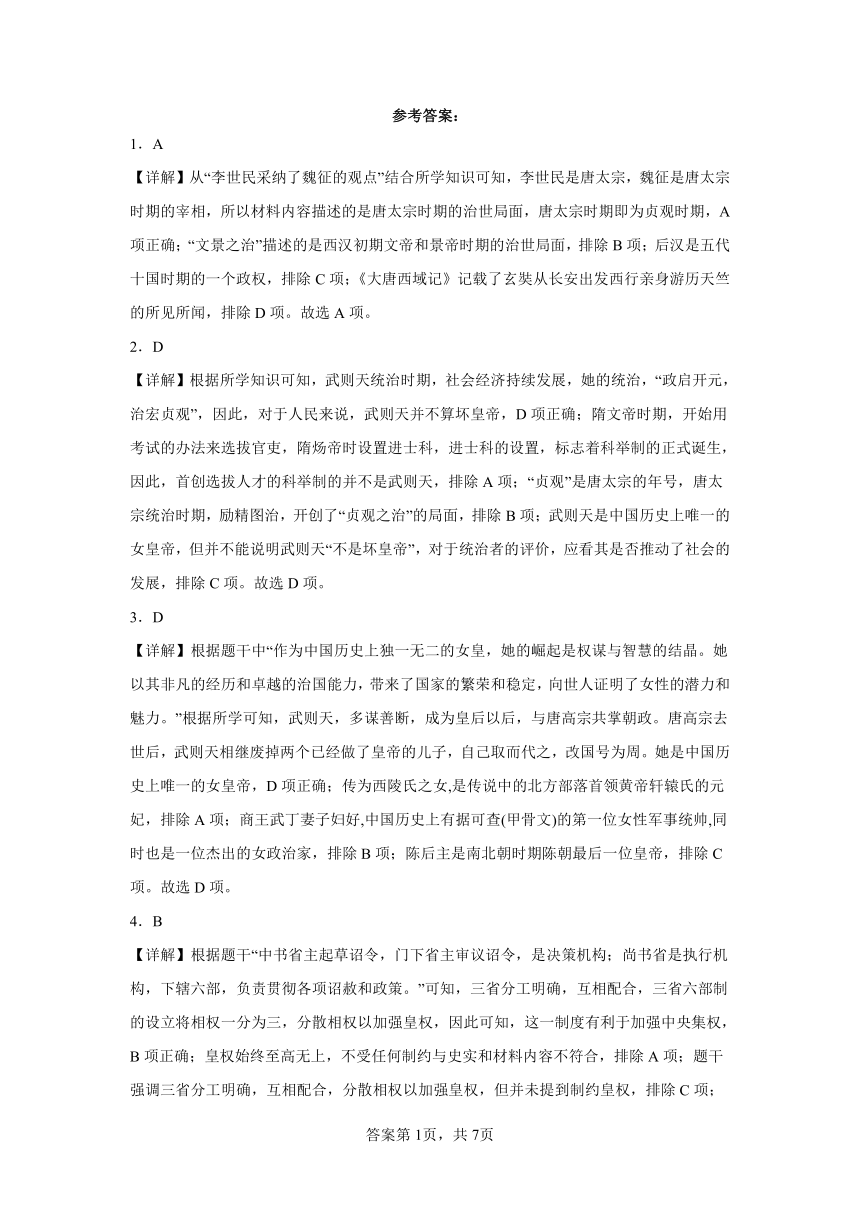

材料 唐朝初期重用人才比较表

在位皇帝 重用的人才 治世局面

唐太宗 房玄龄、杜如晦、魏征等 贞观之治

武则天 狄仁杰 政启开元、治宏贞观

唐玄宗(前期) 姚崇、宋璟 开元盛世

阅读上述材料,思考重用人才与国家发展的关系,然后从材料中提炼出一个观点,根据材料并结合所学知识,加以论述。(要求:观点明确、史论结合、条理清楚、逻辑通顺。)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.A

【详解】从“李世民采纳了魏征的观点”结合所学知识可知,李世民是唐太宗,魏征是唐太宗时期的宰相,所以材料内容描述的是唐太宗时期的治世局面,唐太宗时期即为贞观时期,A项正确;“文景之治”描述的是西汉初期文帝和景帝时期的治世局面,排除B项;后汉是五代十国时期的一个政权,排除C项;《大唐西域记》记载了玄奘从长安出发西行亲身游历天竺的所见所闻,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】根据所学知识可知,武则天统治时期,社会经济持续发展,她的统治,“政启开元,治宏贞观”,因此,对于人民来说,武则天并不算坏皇帝,D项正确;隋文帝时期,开始用考试的办法来选拔官吏,隋炀帝时设置进士科,进士科的设置,标志着科举制的正式诞生,因此,首创选拔人才的科举制的并不是武则天,排除A项;“贞观”是唐太宗的年号,唐太宗统治时期,励精图治,开创了“贞观之治”的局面,排除B项;武则天是中国历史上唯一的女皇帝,但并不能说明武则天“不是坏皇帝”,对于统治者的评价,应看其是否推动了社会的发展,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】根据题干中“作为中国历史上独一无二的女皇,她的崛起是权谋与智慧的结晶。她以其非凡的经历和卓越的治国能力,带来了国家的繁荣和稳定,向世人证明了女性的潜力和魅力。”根据所学可知,武则天,多谋善断,成为皇后以后,与唐高宗共掌朝政。唐高宗去世后,武则天相继废掉两个已经做了皇帝的儿子,自己取而代之,改国号为周。她是中国历史上唯一的女皇帝,D项正确;传为西陵氏之女,是传说中的北方部落首领黄帝轩辕氏的元妃,排除A项;商王武丁妻子妇好,中国历史上有据可查(甲骨文)的第一位女性军事统帅,同时也是一位杰出的女政治家,排除B项;陈后主是南北朝时期陈朝最后一位皇帝,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】根据题干“中书省主起草诏令,门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏赦和政策。”可知,三省分工明确,互相配合,三省六部制的设立将相权一分为三,分散相权以加强皇权,因此可知,这一制度有利于加强中央集权,B项正确;皇权始终至高无上,不受任何制约与史实和材料内容不符合,排除A项;题干强调三省分工明确,互相配合,分散相权以加强皇权,但并未提到制约皇权,排除C项;材料并未涉及科举制的相关内容,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】根据题干信息“唐太宗吸取前朝灭亡教训,虚心纳谏,从善如流”结合所学知识可知唐太宗统治时期出现“贞观之治”;“武则天指出,建国之本,必在于农”结合所学知识可知武则天统治时期出现“政启开元,治宏贞观”的局面;“唐玄宗前期,整顿吏治,精选地方官员”结合所学知识可知唐玄宗统治前期出现“开元盛世”的局面,三个帝王的治国措施都使国家出现兴盛的局面,A项正确;“农业的发展”与题干“虚心纳谏,从善如流”等不符,排除B项;题干材料无法说明唐朝出现割据局面,排除C项;“衰落的过程”与题干“唐太宗”“武则天”“唐玄宗前期”不符,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】根据所学知识可知,618年李渊建立了唐朝,907年朱温建立后梁政权,标志唐朝灭亡,因此618-907年是唐朝阶段,贞观之治属于唐朝时期的盛世局面,D项正确;开皇之治是隋文帝时期的局面,排除A项;文景之治是西汉时期的盛世局面,排除B项;康乾盛世则是清朝康熙乾隆时期的盛世局面,排除C项,故选D项。

7.A

【详解】根据题干中“魏征反对……受到唐太宗的赞许。戴胄……反对唐太宗有时以私情己见断狱,唐太宗对此予以嘉纳”可知,唐太宗虚心纳谏,A项正确;题干强调的是唐太宗纳谏和用人,并未涉及以民为本、勤于政事等内容,排除B、C项;题干中未涉及选贤任能的信息,排除D项。故选A项。

8.D

【详解】根据材料“唐太宗减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;武则天继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产;唐玄宗发展经济,改革税制”可知,材料体现出唐朝前期重视发展农业生产,D项正确;唐太宗和武则天减轻人民劳役负担,排除A项;唐朝在唐玄宗时期进入鼎盛时期在材料中没有体现,排除B项;唐朝政策受隋朝因暴政而灭亡的影响,采用并实践了“以民为本”的思想,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】根据题干中“唐朝初期,绝大多数官员都是贵族。然而到了唐朝后期,教育机会广泛存在,官员们更多地来自普通人家。”结合所学可知,贞观时期,唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天统治时期,打击敌对的官僚贵族;大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。因此,导致唐朝官员来源前后变化的主要原因是:对科举进行改革,A项正确;完善三省六部制、唐太宗严惩官僚、唐玄宗整顿吏治均不符合与唐朝官员的来源的题意,排除BCD项。故选A项。

10.D

【详解】由所学知识可知,唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流。大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”,D项正确; 姚崇辅佐唐玄宗开创开元盛世,不符合题意,排除A项;唐太宗广纳贤才,知人善任,当时朝中人才济济,房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,他们都是贞观时期著名的宰相,排除BC项。故选D项。

11.B

【详解】根据题干“至(贞观)八年、九年”可知,“贞观”是唐太宗的年号,出现题干局面的原因是唐太宗精心治理国家,勤于政事,在经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,B项正确;“贞观”是唐太宗的年号,题干现象出现的原因与隋文帝、唐玄宗、武则天的统治措施无关,排除ACD项。故选B项。

12.D

【详解】根据材料可知,隋朝创立三省六部制和科举制,唐太宗进一步完善了三省六部制,武则天创立殿试制度,不拘一格选拔人才;唐玄宗改革税制和兵制,促进了经济发展,增强了军事力量,故表格可用来说明唐朝的兴盛得益于制度的创新发展,D项正确。唐朝初期发生过多次政变,皇权更替并不平稳,排除A项;选官制度的调整只能反映部分材料内容,比较片面,排除B项;唐朝开放的社会风气与材料内容无关,排除C项。故选D项。

13.B

【详解】根据题干信息“中国历史上唯一的女皇帝”并结合所学知识可知,武则天统治时期,社会经济持续发展,人口持续增长,边疆得到巩固和开拓,为后来的“开元盛世”局面的出现奠定了基础,死后立有无字碑,任后人评述其功过,B项正确;“开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣”是指唐太宗,排除A项;“调整政策呈开元,沉淫酒色误王国”是指唐玄宗统治后期出现的朝政混乱局面,排除C项;“君王忍把平陈业,只换雷塘数亩田”是指隋炀帝,排除D项。故选B项。

14.A

【详解】根据题干材料中的“为君之道,必须首先安养百姓”,结合所学的贞观之治可知,唐太宗李世民吸取了隋朝因为暴政灭亡的教训,善待百姓,减轻人民的劳役负担,A项正确;题干中未出现增加科举考试的内容,排除B项;“广纳贤才,知人善任”与题意无关,排除C项;题干中未涉及三省六部制的完善信息,排除D项。故选A项。

15.D

【详解】依据题干“东都洛阳和龙兴之地太原的辖区,是唐最重要的核心区域,也是人口众多,经济最发达的区域”的信息可知,材料表明能够成为唐朝核心区域的是人口众多,经济发达的地区,而这些地区的发展都是人口南迁带来的,D项正确;AC项说法错误,排除AC项;题干涉及区域不全是江南地区,B项说法错误,排除B项。故选D项。

16.C

【详解】根据所学知识,公元纪年也称公历纪年,每一个世纪为100年,百位上数值加1,公历的一个世纪中,又分为早期(初期)、中期、晚期(末期),或前半期后半期等。早期(初期)一般是一个世纪的前30年;中期指一个世纪的中间50年;晚期(末期)指一个世纪的后20年。因此,“公元618年”是公元7世纪初,C项正确;每一个世纪为100年,百位上数值加1,排除AB项;晚期(末期)指一个世纪的后20年,排除D项。故选C项。

17.A

【详解】根据题干“中书省主起草诏令;门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏敕和政策”可知,三省分工明确,互相配合,三省六部制的设立将相权一分为三,分散相权以加强皇权,A项正确;B项“制约皇权”与题干“在君主专政年代”不符,排除B项;材料并未涉及官员的选拨来源,排除C项;题干材料强调的是分化权力以强化皇权,“皇权始终至高无上不受任何制约”与史实和材料内容不符合,排除D项。故选A项。

18.A

【详解】唐玄宗即位以后,稳定政局,励精图治,重用贤能,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,实行了一系列改革:整顿吏治,裁减冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍。唐玄宗在位前期,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝进入了鼎盛时期。结合题干材料“大胆任用‘善应变’的姚崇出任中书令,迅速打开了局面;几年后,又起用‘善守法持正’的宋璟为相,社会经济持续发展。”可知,唐玄宗任相适应了国家治理的需要,A项正确;唐玄宗任用姚崇和宋璟为相,体现不出对选官制度的调整,排除B项;体现了君主的好恶善变,此项表述错误,与题意不符,排除C项;唐玄宗任用姚崇和宋璟为相,没有体现“完善了三省六部制”,排除D项。故选A项。

19.D

【详解】根据所学知识可知,唐太宗吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流,唐太宗针对“隋炀帝时,朝廷内外的官吏互相顺从包庇,并自以为聪明,能避开祸患”的现象,他鼓励进言,虚怀纳谏,D项正确;“裁减冗员”是政治方面的措施,与材料不符,排除A项;“宽减赋役”是经济方面的措施,与材料不符,排除B项;“发展科举,广纳贤才”是用人方面的措施,与材料不符,排除C项。故选D项。

20.C

【详解】根据所学可知,武则天弘扬“贞观”引启“开元”,她发展科举、创立殿试,推动了科举制的发展,C项正确;唐玄宗注重文教、编修经籍,唐太宗制定法律、减轻刑罚,宋太祖重文轻武、分化事权,排除ABD项。故选C项。

21.(1)原因:隋炀帝无节制地使用权力,拥有豪华宫殿和享有无限声色之乐。

(2)【示例一】

判断:同意。理由:隋炀帝在位期间下令开通了一条纵贯南北的交通大动脉——大运河,大运河的开通,大大加强了南北地区政治、经济和文化交流,造福于后代子孙;隋炀帝在位期间创立了进士科,它标志着科举制的正式确立。科举制的创立,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,同时也推动了教育和文学艺术的发展。因此,隋炀帝并不是“末代昏君”。

【示例二】

判断:不同意。理由:隋炀帝好大喜功,不恤民力,又纵情享乐,奢侈无度。他在位期间,营建了一系列重大工程,屡次发动战争,致使民不聊生,社会矛盾激化,导致农民起义爆发,隋朝也在农民起义的浪潮中灭亡。因此,隋炀帝称得上是一位“末代昏君”。

【详解】(1)根据材料“人民生活在一个无节制地使用权力、有豪华宫殿和享有无限声色之乐的世界中”,可以得出隋炀帝无节制地使用权力,拥有豪华宫殿和享有无限声色之乐。

(2)本题属于开放性试题,回答同意或不同意均可,关键是说明理由。如果同意,可以从隋炀帝开凿运河和创办科举角度,通过这两个事件的意义来说明即可。如果不同意,可以从隋炀帝的好大喜功、不恤民力、、纵情享乐、奢侈无度、营建一系列重大工程、屡次发动战争、农民起义爆发等角度归纳为隋炀帝称得上是一位“末代昏君”回答。

22.(1)措施:轻徭薄赋,爱惜民力;重视农业,奖励垦荒;崇尚节俭,减轻负担。(答出任意两点即可)统治局面:“贞观之治”。

(2)人物:武则天。内容:提高进士科地位;改革试卷装订方式,采用“密封卷”做法;开创殿试和武举,扩大科举考试范围。(答出任意两点即可)

(3)原因:唐初社会生产力的发展(社会财富的积累);整顿吏治,裁减冗员;限制土地买卖,发展经济,改革税制;唐玄宗个人的优秀品质。(答出任意两点即可)

【详解】(1)措施:根据材料“他即位之初,下令轻徭薄赋,让百姓休养生息”得出轻徭薄赋,爱惜民力;根据材料“太宗在经济上特别关注农业生产,奖励垦荒,注意不夺农时。”得出重视农业,奖励垦荒;根据材料“太宗崇尚节俭,紧缩政府机构,以节省政府开支,减轻人民的负担。”得出崇尚节俭,减轻负担。(答出任意两点即可)

统治局面:结合所学可知,唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。

(2)人物:根据图示结合所学可知,图示人物是武则天。

内容:根据材料“进士科的地位得到了提高”得出提高进士科地位;根据材料“她采用了‘密封卷’的做法”得出改革试卷装订方式,采用“密封卷”做法;根据材料“开创了殿试”“初设武举”“各科都设定了一些考核标准。”得出开创殿试和武举,扩大科举考试范围。(答出任意两点即可)

(3)原因:结合所学可从唐朝的经济、政治、统治者个人品质分析,如唐初社会生产力的发展(社会财富的积累);整顿吏治,裁减冗员;限制土地买卖,发展经济,改革税制;唐玄宗个人的优秀品质。(答出任意两点即可)

23.【答案示例】观点:贤能之人推动国家发展

论述:唐朝前期之所以能开创盛世局面,离不开皇帝身边的贤能之人的辅助。唐太宗在位时期,大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”。房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,辅助唐太宗开创了“贞观之治”的局面。武则天统治时期,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础,开创了“政启开元,治宏贞观”的局面。唐玄宗即位以后,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,实行了一系列改革,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,开创“开元盛世”的局面。正是有了这些贤臣的辅佐,国家国力逐渐增强,所以贤能之人是能够推动历史发展的。

【详解】此题相对开放,回答符合下列要点即可,观点必须正确,论述时,史实典型,并提示其意义,如,根据所学和材料可知,观点:贤能之人推动国家发展。论述:唐朝前期之所以能开创盛世局面,离不开皇帝身边的贤能之人的辅助。唐太宗在位时期,大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”。房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,辅助唐太宗开创了“贞观之治”的局面。武则天统治时期,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础,开创了“政启开元,治宏贞观”的局面。唐玄宗即位以后,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,实行了一系列改革,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,开创“开元盛世”的局面。由此得出结论:正是有了这些贤臣的辅佐,国家国力逐渐增强,所以贤能之人是能够推动历史发展的。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.李世民采纳了魏征的观点,决定实行仁政……(他)只用了四年时间,海内康宁,农业丰收,一年死刑案件只有29件,一斗米价格只有三钱,还对外攻灭东突厥等。这些描写可见于( )

A.《贞观之治》 B.《文景之治》

C.《后汉故事》 D.《大唐西域记》

2.《旧唐书》称武则天“制公卿之死命,擅王者之威力”,但也有人认为“对人民来说,武则天不算是坏皇帝。”认为武则天“不是坏皇帝”的主要依据是( )

A.首创了选拔人才的科举制 B.开创了“贞观之治”局面

C.中国历史上唯一的女皇帝 D.当政时社会经济持续发展

3.作为中国历史上独一无二的女皇,她的崛起是权谋与智慧的结晶。她以其非凡的经历和卓越的治国能力,带来了国家的繁荣和稳定,向世人证明了女性的潜力和魅力。材料中的“她”指的是( )

A.螺祖 B.妇好 C.陈后主 D.武则天

4.唐朝中央政权的主要机构是三省六部制。在君主专政时代,国家权力是通过皇帝颁发诏令执行的。大体来说,中书省主起草诏令,门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏赦和政策。据材料可知( )

A.皇权至高无上,不受任何制约 B.这一制度有利于加强中央集权

C.三省之间互相牵制,制约皇权 D.三省长官直接由科举考试选拔

5.下图材料共同说明了唐朝( )

唐太宗吸取前朝灭亡教训,虚心纳谏,从善如流。 武则天指出,建国之本,必在于农。 唐玄宗前期,整顿吏治,精选地方官员。

A.兴盛的原因 B.农业的发展 C.割据的结果 D.衰落的过程

6.时间轴便于我们了解历史时序。下列盛世局面属于图中①时代的是( )

A.开皇之治 B.文景之治 C.。康乾盛世 D.贞观之治

7.魏征反对“法无定科,任情以轻重”,受到唐太宗的赞许。戴胄以“法者国家所以布大信于天下”为理由,反对唐太宗有时以私情己见断狱,唐太宗对此予以嘉纳。这说明唐太宗( )

A.虚心纳谏 B.以民为本 C.勤于政事 D.选贤任能

8.唐太宗减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;武则天继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产;唐玄宗发展经济,改革税制。材料说明( )

A.唐朝统治者都减轻人民劳役负担 B.唐朝在唐玄宗时期进入鼎盛时期

C.唐朝政策受隋朝因暴政而灭亡的影响 D.唐朝前期重视发展农业生产

9.“唐朝初期,绝大多数官员都是贵族。然而到了唐朝后期,教育机会广泛存在,官员们更多地来自普通人家。”导致唐朝官员来源前后变化的主要原因是( )

A.对科举进行改革 B.完善三省六部制

C.唐太宗严惩官僚 D.唐玄宗整顿吏治

10.唐太宗是中国古代历史上少有的自觉探究、总结执政规律的政治家。他说的“以人为镜”“以史为镜”等,千百年来成为人们常引用的政治格言。下列人物最能体现这些格言的是( )

A.姚崇 B.房玄龄 C.杜如晦 D.魏征

11.出现“至(贞观)八年、九年,频至丰稔,米斗四五钱,马牛布野,外户动则数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值两钱”这一变化的原因是( )

A.隋文帝发展经济,统一币制 B.唐太宗精心治理国家,勤于政事

C.唐玄宗励精图治,重用贤能 D.武则天重视发展生产,重视人才

12.如下表可用来说明唐朝的兴盛得益于( )

时期 政治措施

唐太宗时期 完善三省六部制

武则天时期 创立殿试制度

唐玄宗时期 改革税制和兵制

A.皇权的平稳更替 B.选官制度的调整 C.开放的社会风气 D.制度的创新发展

13.历史兴趣比赛中,以歌谣或诗词的形式再现历史人物。当主持人提到“中国历史上唯一的女皇帝”时,小历同学可引用( )

A.开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣 B.武周政治得发展,无字之碑任后评

C.调整政策呈开元,沉淫酒色误王国 D.君王忍把平陈业,只换雷塘数亩田

14.唐太宗说:“为君之道,必须首先安养百姓,如果为了一己之私去损害百姓的利益,就像是割自己的肉来填饱肚子,肚子饱了,人也就死了。”为此,唐太宗( )

A.戒奢从简,轻徭薄赋 B.增加科举考试科目

C.广纳贤才,知人善任 D.完善了三省六部制

15.从开元元年到开元十一年设置京兆府、河南府、太原府。这些地域是唐朝的上都长安,东都洛阳和龙兴之地太原的辖区,是唐最重要的核心区域,也是人口众多,经济最发达的区域。这样的区域划分反映了( )

A.唐朝北方压倒南方的政治地位 B.江南的政治地位全方位的提升

C.唐王朝的威胁主要来自于内部 D.人口南迁成果已初步显现出来

16.熟练掌握纪年方法,正确计算历史年代,是学习历史必备的基本素质。公元618年,唐朝建立。“公元618年”可以表述为( )

A.公元6世纪初 B.公元6世纪末

C.公元7世纪初 D.公元7世纪末

17.唐朝中央政权的主要机构仍然是三省六部制。在君主专政年代,国家权力是通过皇帝颁发诏令执行的。大体来说,中书省主起草诏令;门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏敕和政策。据材料可知( )

A.分化相权有利于加强中央集权 B.三省各部门间互相牵制,制约皇权

C.三省长官直接由科举考试选拔 D.皇权始终至高无上,不受任何制约

18.唐玄宗统治初期,大胆任用“善应变”的姚崇出任中书令,迅速打开了局面;几年后,又起用“善守法持正”的宋璟为相,社会经济持续发展。唐玄宗任相( )

A.适应了国家治理的需要 B.是对选官制度的不断调整

C.体现了君主的好恶善变 D.进一步完善了三省六部制

19.唐太宗曾说:隋炀帝时,朝廷内外的官吏互相顺从包庇,对皇帝阿谀奉承,并自以为聪明,能避开祸患。及天下大乱,家国两亡虽有人得以幸免,但已是声名俱损。为此,唐太宗( )

A.爱惜人才,裁减冗员 B.宽减赋役,藏富于民

C.发展科举,广纳贤才 D.鼓励进言,虚怀纳谏

20.她弘扬“贞观”引启“开元”,为唐朝盛世场面的开创做出了贡献,下列史实与“她”有关的是( )

A.注重文教、编修经籍 B.制定法律、减轻刑罚

C.发展科举、创立殿试 D.重文轻武、分化事权

二、综合题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料 儒家修史者对炀帝道义上的评价的确是苛刻的,因为他们把他描写成令人生畏的典型的“末代昏君”。在民间传说、戏剧和故事中,他的形象被作者和观众的随心所欲的狂想大大地歪曲了——人民生活在一个无节制地使用权力、有豪华宫殿和享有无限声色之乐的世界中,只能产生这种感情上的共鸣。在中国的帝王中,他绝不是最坏的,从他当时的背景看,他并不比其他皇帝更加暴虐。他很有才能,很适合巩固他父亲开创的伟业,而他在开始执政时也确有此雄心。

——摘编自《剑桥中国隋唐史(589—906年)》

(1)依据材料,指出隋炀帝被儒家修史者描写成令人生畏的“末代昏君”的原因。

(2)你是否同意材料中对隋炀帝所持的观点? 请结合所学知识简要说明理由。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一:唐太宗从隋末的农民战争中认识到人民群众力量的伟大,吸取隋朝灭亡的原因,非常重视老百姓的生活。他即位之初,下令轻徭薄赋,让百姓休养生息。太宗在经济上特别关注农业生产,奖励垦荒,注意不夺农时。太宗崇尚节俭,紧缩政府机构,以节省政府开支,减轻人民的负担。

材料二:

她执政后,进士科的地位得到了提高,当时社会上已经开始形成重进士、轻明经的风气。她采用了“密封卷”的做法,即将考生的姓名用纸糊上,不让考官知道这是谁的考卷,誊录分数时再揭开纸条。载初元年(690年)二月,开创了殿试,长安二年(702年)正月,“初设武举”,各科都设定了一些考核标准。 ——摘编自叱骁峰、牛洪波《勇于革新的女皇帝》

材料三:如果没有唐初以来百余年间社会财富的积累,唐玄宗是无法成为盛世之君的。他深知“治吏”的重要,罢免了大量中宗时期通过特殊关系委任的官员。还屡次下诏限制土地买卖,大力发展生产。他的杰出之处还在于不固执己见,不墨守成规,善于从实际出发,作出正确的选择。——摘编自阎守诚《唐玄宗与开元盛世》

(1)根据材料一,概括唐太宗的统治措施。结合所学知识,指出唐太宗这些措施的实行开创了哪一统治局面?

(2)材料二图中的人物是谁?根据材料二并结合所学知识,概括“她”科举改革的内容。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述唐玄宗统治前期“开元盛世”局面出现的原因。

三、论述题

23.【重用人才与国家发展】

材料 唐朝初期重用人才比较表

在位皇帝 重用的人才 治世局面

唐太宗 房玄龄、杜如晦、魏征等 贞观之治

武则天 狄仁杰 政启开元、治宏贞观

唐玄宗(前期) 姚崇、宋璟 开元盛世

阅读上述材料,思考重用人才与国家发展的关系,然后从材料中提炼出一个观点,根据材料并结合所学知识,加以论述。(要求:观点明确、史论结合、条理清楚、逻辑通顺。)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.A

【详解】从“李世民采纳了魏征的观点”结合所学知识可知,李世民是唐太宗,魏征是唐太宗时期的宰相,所以材料内容描述的是唐太宗时期的治世局面,唐太宗时期即为贞观时期,A项正确;“文景之治”描述的是西汉初期文帝和景帝时期的治世局面,排除B项;后汉是五代十国时期的一个政权,排除C项;《大唐西域记》记载了玄奘从长安出发西行亲身游历天竺的所见所闻,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】根据所学知识可知,武则天统治时期,社会经济持续发展,她的统治,“政启开元,治宏贞观”,因此,对于人民来说,武则天并不算坏皇帝,D项正确;隋文帝时期,开始用考试的办法来选拔官吏,隋炀帝时设置进士科,进士科的设置,标志着科举制的正式诞生,因此,首创选拔人才的科举制的并不是武则天,排除A项;“贞观”是唐太宗的年号,唐太宗统治时期,励精图治,开创了“贞观之治”的局面,排除B项;武则天是中国历史上唯一的女皇帝,但并不能说明武则天“不是坏皇帝”,对于统治者的评价,应看其是否推动了社会的发展,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】根据题干中“作为中国历史上独一无二的女皇,她的崛起是权谋与智慧的结晶。她以其非凡的经历和卓越的治国能力,带来了国家的繁荣和稳定,向世人证明了女性的潜力和魅力。”根据所学可知,武则天,多谋善断,成为皇后以后,与唐高宗共掌朝政。唐高宗去世后,武则天相继废掉两个已经做了皇帝的儿子,自己取而代之,改国号为周。她是中国历史上唯一的女皇帝,D项正确;传为西陵氏之女,是传说中的北方部落首领黄帝轩辕氏的元妃,排除A项;商王武丁妻子妇好,中国历史上有据可查(甲骨文)的第一位女性军事统帅,同时也是一位杰出的女政治家,排除B项;陈后主是南北朝时期陈朝最后一位皇帝,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】根据题干“中书省主起草诏令,门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏赦和政策。”可知,三省分工明确,互相配合,三省六部制的设立将相权一分为三,分散相权以加强皇权,因此可知,这一制度有利于加强中央集权,B项正确;皇权始终至高无上,不受任何制约与史实和材料内容不符合,排除A项;题干强调三省分工明确,互相配合,分散相权以加强皇权,但并未提到制约皇权,排除C项;材料并未涉及科举制的相关内容,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】根据题干信息“唐太宗吸取前朝灭亡教训,虚心纳谏,从善如流”结合所学知识可知唐太宗统治时期出现“贞观之治”;“武则天指出,建国之本,必在于农”结合所学知识可知武则天统治时期出现“政启开元,治宏贞观”的局面;“唐玄宗前期,整顿吏治,精选地方官员”结合所学知识可知唐玄宗统治前期出现“开元盛世”的局面,三个帝王的治国措施都使国家出现兴盛的局面,A项正确;“农业的发展”与题干“虚心纳谏,从善如流”等不符,排除B项;题干材料无法说明唐朝出现割据局面,排除C项;“衰落的过程”与题干“唐太宗”“武则天”“唐玄宗前期”不符,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】根据所学知识可知,618年李渊建立了唐朝,907年朱温建立后梁政权,标志唐朝灭亡,因此618-907年是唐朝阶段,贞观之治属于唐朝时期的盛世局面,D项正确;开皇之治是隋文帝时期的局面,排除A项;文景之治是西汉时期的盛世局面,排除B项;康乾盛世则是清朝康熙乾隆时期的盛世局面,排除C项,故选D项。

7.A

【详解】根据题干中“魏征反对……受到唐太宗的赞许。戴胄……反对唐太宗有时以私情己见断狱,唐太宗对此予以嘉纳”可知,唐太宗虚心纳谏,A项正确;题干强调的是唐太宗纳谏和用人,并未涉及以民为本、勤于政事等内容,排除B、C项;题干中未涉及选贤任能的信息,排除D项。故选A项。

8.D

【详解】根据材料“唐太宗减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;武则天继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产;唐玄宗发展经济,改革税制”可知,材料体现出唐朝前期重视发展农业生产,D项正确;唐太宗和武则天减轻人民劳役负担,排除A项;唐朝在唐玄宗时期进入鼎盛时期在材料中没有体现,排除B项;唐朝政策受隋朝因暴政而灭亡的影响,采用并实践了“以民为本”的思想,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】根据题干中“唐朝初期,绝大多数官员都是贵族。然而到了唐朝后期,教育机会广泛存在,官员们更多地来自普通人家。”结合所学可知,贞观时期,唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天统治时期,打击敌对的官僚贵族;大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。因此,导致唐朝官员来源前后变化的主要原因是:对科举进行改革,A项正确;完善三省六部制、唐太宗严惩官僚、唐玄宗整顿吏治均不符合与唐朝官员的来源的题意,排除BCD项。故选A项。

10.D

【详解】由所学知识可知,唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流。大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”,D项正确; 姚崇辅佐唐玄宗开创开元盛世,不符合题意,排除A项;唐太宗广纳贤才,知人善任,当时朝中人才济济,房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,他们都是贞观时期著名的宰相,排除BC项。故选D项。

11.B

【详解】根据题干“至(贞观)八年、九年”可知,“贞观”是唐太宗的年号,出现题干局面的原因是唐太宗精心治理国家,勤于政事,在经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,B项正确;“贞观”是唐太宗的年号,题干现象出现的原因与隋文帝、唐玄宗、武则天的统治措施无关,排除ACD项。故选B项。

12.D

【详解】根据材料可知,隋朝创立三省六部制和科举制,唐太宗进一步完善了三省六部制,武则天创立殿试制度,不拘一格选拔人才;唐玄宗改革税制和兵制,促进了经济发展,增强了军事力量,故表格可用来说明唐朝的兴盛得益于制度的创新发展,D项正确。唐朝初期发生过多次政变,皇权更替并不平稳,排除A项;选官制度的调整只能反映部分材料内容,比较片面,排除B项;唐朝开放的社会风气与材料内容无关,排除C项。故选D项。

13.B

【详解】根据题干信息“中国历史上唯一的女皇帝”并结合所学知识可知,武则天统治时期,社会经济持续发展,人口持续增长,边疆得到巩固和开拓,为后来的“开元盛世”局面的出现奠定了基础,死后立有无字碑,任后人评述其功过,B项正确;“开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣”是指唐太宗,排除A项;“调整政策呈开元,沉淫酒色误王国”是指唐玄宗统治后期出现的朝政混乱局面,排除C项;“君王忍把平陈业,只换雷塘数亩田”是指隋炀帝,排除D项。故选B项。

14.A

【详解】根据题干材料中的“为君之道,必须首先安养百姓”,结合所学的贞观之治可知,唐太宗李世民吸取了隋朝因为暴政灭亡的教训,善待百姓,减轻人民的劳役负担,A项正确;题干中未出现增加科举考试的内容,排除B项;“广纳贤才,知人善任”与题意无关,排除C项;题干中未涉及三省六部制的完善信息,排除D项。故选A项。

15.D

【详解】依据题干“东都洛阳和龙兴之地太原的辖区,是唐最重要的核心区域,也是人口众多,经济最发达的区域”的信息可知,材料表明能够成为唐朝核心区域的是人口众多,经济发达的地区,而这些地区的发展都是人口南迁带来的,D项正确;AC项说法错误,排除AC项;题干涉及区域不全是江南地区,B项说法错误,排除B项。故选D项。

16.C

【详解】根据所学知识,公元纪年也称公历纪年,每一个世纪为100年,百位上数值加1,公历的一个世纪中,又分为早期(初期)、中期、晚期(末期),或前半期后半期等。早期(初期)一般是一个世纪的前30年;中期指一个世纪的中间50年;晚期(末期)指一个世纪的后20年。因此,“公元618年”是公元7世纪初,C项正确;每一个世纪为100年,百位上数值加1,排除AB项;晚期(末期)指一个世纪的后20年,排除D项。故选C项。

17.A

【详解】根据题干“中书省主起草诏令;门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏敕和政策”可知,三省分工明确,互相配合,三省六部制的设立将相权一分为三,分散相权以加强皇权,A项正确;B项“制约皇权”与题干“在君主专政年代”不符,排除B项;材料并未涉及官员的选拨来源,排除C项;题干材料强调的是分化权力以强化皇权,“皇权始终至高无上不受任何制约”与史实和材料内容不符合,排除D项。故选A项。

18.A

【详解】唐玄宗即位以后,稳定政局,励精图治,重用贤能,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,实行了一系列改革:整顿吏治,裁减冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍。唐玄宗在位前期,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝进入了鼎盛时期。结合题干材料“大胆任用‘善应变’的姚崇出任中书令,迅速打开了局面;几年后,又起用‘善守法持正’的宋璟为相,社会经济持续发展。”可知,唐玄宗任相适应了国家治理的需要,A项正确;唐玄宗任用姚崇和宋璟为相,体现不出对选官制度的调整,排除B项;体现了君主的好恶善变,此项表述错误,与题意不符,排除C项;唐玄宗任用姚崇和宋璟为相,没有体现“完善了三省六部制”,排除D项。故选A项。

19.D

【详解】根据所学知识可知,唐太宗吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流,唐太宗针对“隋炀帝时,朝廷内外的官吏互相顺从包庇,并自以为聪明,能避开祸患”的现象,他鼓励进言,虚怀纳谏,D项正确;“裁减冗员”是政治方面的措施,与材料不符,排除A项;“宽减赋役”是经济方面的措施,与材料不符,排除B项;“发展科举,广纳贤才”是用人方面的措施,与材料不符,排除C项。故选D项。

20.C

【详解】根据所学可知,武则天弘扬“贞观”引启“开元”,她发展科举、创立殿试,推动了科举制的发展,C项正确;唐玄宗注重文教、编修经籍,唐太宗制定法律、减轻刑罚,宋太祖重文轻武、分化事权,排除ABD项。故选C项。

21.(1)原因:隋炀帝无节制地使用权力,拥有豪华宫殿和享有无限声色之乐。

(2)【示例一】

判断:同意。理由:隋炀帝在位期间下令开通了一条纵贯南北的交通大动脉——大运河,大运河的开通,大大加强了南北地区政治、经济和文化交流,造福于后代子孙;隋炀帝在位期间创立了进士科,它标志着科举制的正式确立。科举制的创立,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,同时也推动了教育和文学艺术的发展。因此,隋炀帝并不是“末代昏君”。

【示例二】

判断:不同意。理由:隋炀帝好大喜功,不恤民力,又纵情享乐,奢侈无度。他在位期间,营建了一系列重大工程,屡次发动战争,致使民不聊生,社会矛盾激化,导致农民起义爆发,隋朝也在农民起义的浪潮中灭亡。因此,隋炀帝称得上是一位“末代昏君”。

【详解】(1)根据材料“人民生活在一个无节制地使用权力、有豪华宫殿和享有无限声色之乐的世界中”,可以得出隋炀帝无节制地使用权力,拥有豪华宫殿和享有无限声色之乐。

(2)本题属于开放性试题,回答同意或不同意均可,关键是说明理由。如果同意,可以从隋炀帝开凿运河和创办科举角度,通过这两个事件的意义来说明即可。如果不同意,可以从隋炀帝的好大喜功、不恤民力、、纵情享乐、奢侈无度、营建一系列重大工程、屡次发动战争、农民起义爆发等角度归纳为隋炀帝称得上是一位“末代昏君”回答。

22.(1)措施:轻徭薄赋,爱惜民力;重视农业,奖励垦荒;崇尚节俭,减轻负担。(答出任意两点即可)统治局面:“贞观之治”。

(2)人物:武则天。内容:提高进士科地位;改革试卷装订方式,采用“密封卷”做法;开创殿试和武举,扩大科举考试范围。(答出任意两点即可)

(3)原因:唐初社会生产力的发展(社会财富的积累);整顿吏治,裁减冗员;限制土地买卖,发展经济,改革税制;唐玄宗个人的优秀品质。(答出任意两点即可)

【详解】(1)措施:根据材料“他即位之初,下令轻徭薄赋,让百姓休养生息”得出轻徭薄赋,爱惜民力;根据材料“太宗在经济上特别关注农业生产,奖励垦荒,注意不夺农时。”得出重视农业,奖励垦荒;根据材料“太宗崇尚节俭,紧缩政府机构,以节省政府开支,减轻人民的负担。”得出崇尚节俭,减轻负担。(答出任意两点即可)

统治局面:结合所学可知,唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。

(2)人物:根据图示结合所学可知,图示人物是武则天。

内容:根据材料“进士科的地位得到了提高”得出提高进士科地位;根据材料“她采用了‘密封卷’的做法”得出改革试卷装订方式,采用“密封卷”做法;根据材料“开创了殿试”“初设武举”“各科都设定了一些考核标准。”得出开创殿试和武举,扩大科举考试范围。(答出任意两点即可)

(3)原因:结合所学可从唐朝的经济、政治、统治者个人品质分析,如唐初社会生产力的发展(社会财富的积累);整顿吏治,裁减冗员;限制土地买卖,发展经济,改革税制;唐玄宗个人的优秀品质。(答出任意两点即可)

23.【答案示例】观点:贤能之人推动国家发展

论述:唐朝前期之所以能开创盛世局面,离不开皇帝身边的贤能之人的辅助。唐太宗在位时期,大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”。房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,辅助唐太宗开创了“贞观之治”的局面。武则天统治时期,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础,开创了“政启开元,治宏贞观”的局面。唐玄宗即位以后,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,实行了一系列改革,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,开创“开元盛世”的局面。正是有了这些贤臣的辅佐,国家国力逐渐增强,所以贤能之人是能够推动历史发展的。

【详解】此题相对开放,回答符合下列要点即可,观点必须正确,论述时,史实典型,并提示其意义,如,根据所学和材料可知,观点:贤能之人推动国家发展。论述:唐朝前期之所以能开创盛世局面,离不开皇帝身边的贤能之人的辅助。唐太宗在位时期,大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”。房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,辅助唐太宗开创了“贞观之治”的局面。武则天统治时期,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础,开创了“政启开元,治宏贞观”的局面。唐玄宗即位以后,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,实行了一系列改革,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,开创“开元盛世”的局面。由此得出结论:正是有了这些贤臣的辅佐,国家国力逐渐增强,所以贤能之人是能够推动历史发展的。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源