第4课唐朝的中外文化交流 同步练习(含解析)2023——2024学年统编版初中历史七年级下

文档属性

| 名称 | 第4课唐朝的中外文化交流 同步练习(含解析)2023——2024学年统编版初中历史七年级下 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第4课唐朝的中外文化交流同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.唐玄宗时期,长安尤为著名,这里汇集了各国来宾,许多外商在西市经营店铺,长期居住,国子监接受了众多外国留学生,留居长安的“胡人”多达4000—5000家。这反映出当时唐朝( )

A.注重发展教育 B.对内战争连绵

C.坚持封闭国门 D.对外友好往来

2.下图所示人物的对外文化交流体现出唐朝对外交往的特点是( )

A.高度繁荣、共享太平 B.世界领先、求同存异

C.文化互鉴、双向交流 D.源远流长、泽被东西

3.根据下表可知,唐朝对外交往的特点是( )

人物 内容 结果

玄奘 西行取经 游历17年,携带大量佛经回国

鉴真 六次东渡 对日本文化影响很大

A.文化繁荣,单向交流 B.交通发达,横贯欧美

C.双向交流,兼容并蓄 D.宣扬国威,威震四海

4.中印交流源远流长,唐朝时期就有高僧玄奘西行,为中印文化交流作出巨大贡献。以下说法正确的是( )

A.唐朝时期,印度被称为波斯 B.《大唐西域记》记录了玄奘的西行

C.玄奘回国后,佛教传入中国 D.玄奘在天竺游学时的最高学府是大昭寺

5.受唐朝文化影响很大,仿唐制建立政治制度并采用科举制度选拔官员的国家是( )

A.日本 B.大食 C.天竺 D.新罗

6.玄奘从印度带回的佛经有657部,为保证译著的质量,他审选版本,遇到疑义,便校多本以定。除了将梵文译成汉文外,幺奘还将汉文译成梵文,如其翻译老子的《道德经》传人印度等。这表明,玄奘西行( )

A.加强了对少数民族的统治 B.传播了传统儒家思想

C.推动了印度佛教的发展 D.促进了中外文化交流

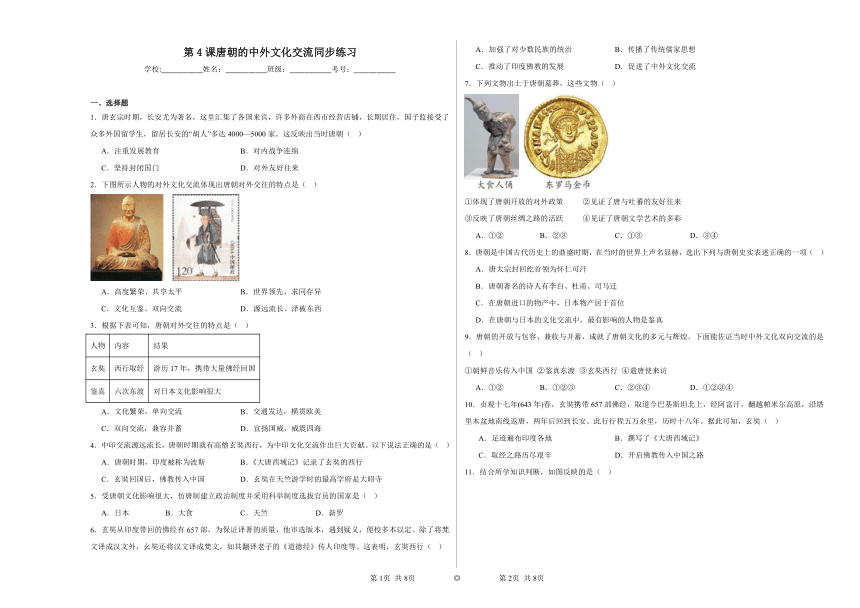

7.下列文物出土于唐朝墓葬,这些文物( )

①体现了唐朝开放的对外政策 ②见证了唐与吐蕃的友好往来

③反映了唐朝丝绸之路的活跃 ④见证了唐朝文学艺术的多彩

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

8.唐朝是中国古代历史上的鼎盛时期,在当时的世界上声名显赫,选出下列与唐朝史实表述正确的一项( )

A.唐太宗封回纥首领为怀仁可汗

B.唐朝著名的诗人有李白、杜甫、司马迁

C.在唐朝进口的物产中,日本物产居于首位

D.在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真

9.唐朝的开放与包容、兼收与并蓄,成就了唐朝文化的多元与辉煌。下面能佐证当时中外文化双向交流的是( )

①朝鲜音乐传入中国 ②鉴真东渡 ③玄奘西行 ④遣唐使来访

A.①② B.①②③ C.②③④ D.①②③④

10.贞观十七年(643年)春,玄奘携带657部佛经,取道今巴基斯坦北上,经阿富汗,翻越帕米尔高原,沿塔里木盆地南线返唐,两年后回到长安。此行行程五万余里,历时十八年。据此可知,玄奘( )

A.足迹遍布印度各地 B.撰写了《大唐西域记》

C.取经之路历尽艰辛 D.开启佛教传入中国之路

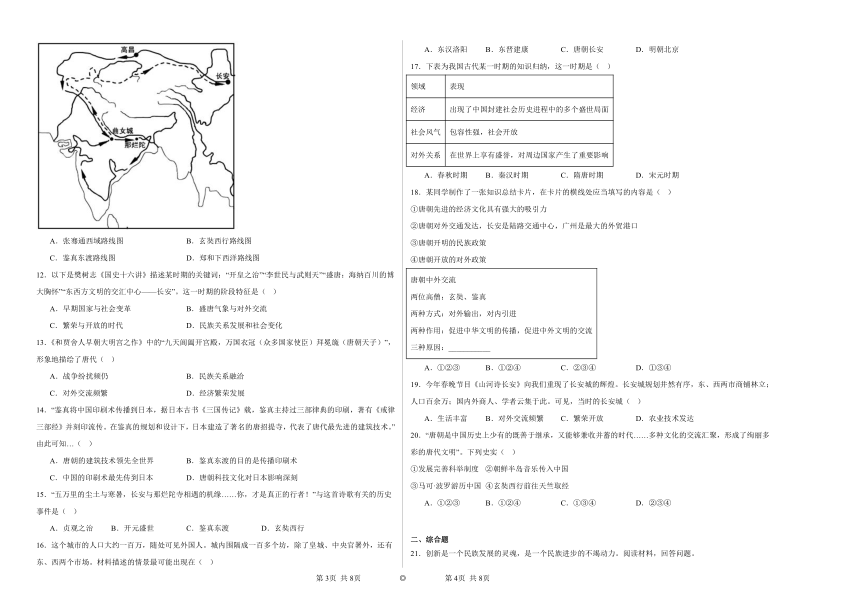

11.结合所学知识判断,如图反映的是( )

A.张骞通西域路线图 B.玄奘西行路线图

C.鉴真东渡路线图 D.郑和下西洋路线图

12.以下是樊树志《国史十六讲》描述某时期的关键词:“开皇之治”“李世民与武则天”“盛唐:海纳百川的博大胸怀”“东西方文明的交汇中心——长安”。这一时期的阶段特征是( )

A.早期国家与社会变革 B.盛唐气象与对外交流

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

13.《和贾舍人早朝大明宫之作》中的“九天阊阖开宫殿,万国衣冠(众多国家使臣)拜冕旒(唐朝天子)”,形象地描绘了唐代( )

A.战争纷扰频仍 B.民族关系融洽

C.对外交流频繁 D.经济繁荣发展

14.“鉴真将中国印刷术传播到日本,据日本古书《三国传记》载,鉴真主持过三部律典的印刷,著有《戒律三部经》并刻印流传。在鉴真的规划和设计下,日本建造了著名的唐招提寺,代表了唐代最先进的建筑技术。”由此可知…( )

A.唐朝的建筑技术领先全世界 B.鉴真东渡的目的是传播印刷术

C.中国的印刷术最先传到日本 D.唐朝科技文化对日本影响深刻

15.“五万里的尘土与寒暑,长安与那烂陀寺相遇的机缘……你,才是真正的行者!”与这首诗歌有关的历史事件是( )

A.贞观之治 B.开元盛世 C.鉴真东渡 D.玄奘西行

16.这个城市的人口大约一百万,随处可见外国人。城内围隔成一百多个坊,除了皇城、中央官署外,还有东、西两个市场。材料描述的情景最可能出现在( )

A.东汉洛阳 B.东晋建康 C.唐朝长安 D.明朝北京

17.下表为我国古代某一时期的知识归纳,这一时期是( )

领域 表现

经济 出现了中国封建社会历史进程中的多个盛世局面

社会风气 包容性强,社会开放

对外关系 在世界上享有盛誉,对周边国家产生了重要影响

A.春秋时期 B.秦汉时期 C.隋唐时期 D.宋元时期

18.某同学制作了一张知识总结卡片,在卡片的横线处应当填写的内容是( )

①唐朝先进的经济文化具有强大的吸引力

②唐朝对外交通发达,长安是陆路交通中心,广州是最大的外贸港口

③唐朝开明的民族政策

④唐朝开放的对外政策

唐朝中外交流 两位高僧:玄奘、鉴真 两种方式:对外输出,对内引进 两种作用:促进中华文明的传播,促进中外文明的交流 三种原因:___________

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

19.今年春晚节目《山河诗长安》向我们重现了长安城的辉煌。长安城规划井然有序,东、西两市商铺林立;人口百余万;国内外商人、学者云集于此。可见,当时的长安城( )

A.生活丰富 B.对外交流频繁 C.繁荣开放 D.农业技术发达

20.“唐朝是中国历史上少有的既善于继承,又能够兼收并蓄的时代……多种文化的交流汇聚,形成了绚丽多彩的唐代文明”。下列史实( )

①发展完善科举制度 ②朝鲜半岛音乐传入中国

③马可·波罗游历中国 ④玄奘西行前往天竺取经

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

二、综合题

21.创新是一个民族发展的灵魂,是一个民族进步的不竭动力。阅读材料,回答问题。

材料一 水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

——【唐】周匡物《及第谣》

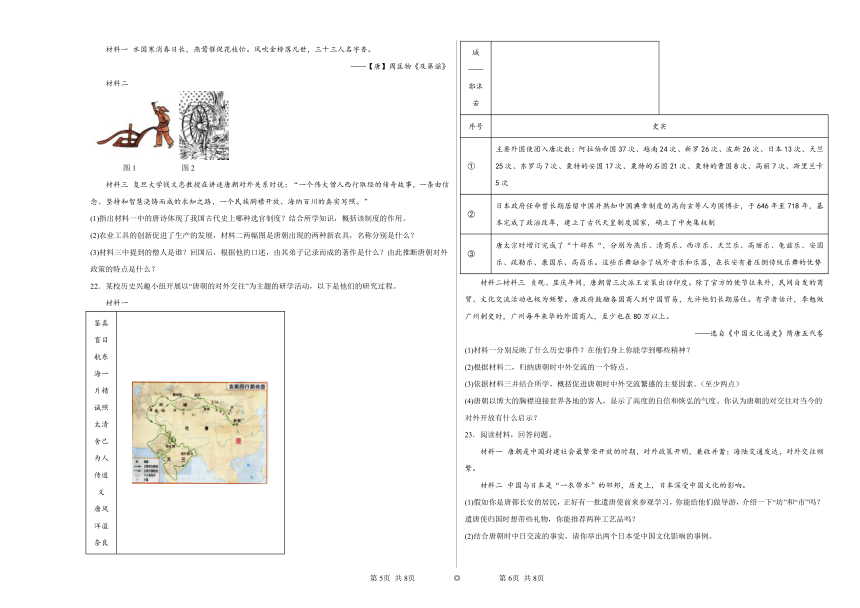

材料二

图1 图2

材料三 复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照。”

(1)指出材料一中的唐诗体现了我国古代史上哪种选官制度?结合所学知识,概括该制度的作用。

(2)农业工具的创新促进了生产的发展,材料二两幅图是唐朝出现的两种新农具,名称分别是什么?

(3)材料三中提到的僧人是谁?回国后,根据他的口述,由其弟子记录而成的著作是什么?由此推断唐朝对外政策的特点是什么?

22.某校历史兴趣小组开展以“唐朝的对外交往”为主题的研学活动,以下是他们的研究过程。

材料一

鉴真盲目航东海一片精诚照太清 舍己为人传道义 唐风洋溢奈良城 ——郭沫若

序号 史实

① 主要外国使团入唐次数:阿拉伯帝国37次、越南24次、新罗26次、波斯26次、日本13次、天竺25次、东罗马7次、粟特的安国17次、粟特的石国21次、粟特的曹国8次、高丽7次、斯里兰卡5次

② 日本政府任命曾长期居留中国并熟知中国典章制度的高向玄等人为国博士,于646年至718年,基本完成了政治改革,建立了古代天皇制度国家,确立了中央集权制

③ 唐太宗时增订完成了“十部东“,分别为燕乐、清商乐、西凉乐、天竺乐、高丽乐、龟兹乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐。这些乐舞融合了域外音乐和乐器,在长安有着压倒传统乐舞的优势

材料二材料三 贞观、显庆年间,唐朝曾三次派王玄策出访印度。除了官方的使节往来外,民间自发的商贸、文化交流活动也极为频繁。唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。有学者估计,李勉做广州刺史时,广州每年来华的外国商人,至少也在80万以上。

——选自《中国文化通史》隋唐五代卷

(1)材料一分别反映了什么历史事件?在他们身上你能学到哪些精神?

(2)根据材料二,归纳唐朝时中外交流的一个特点。

(3)依据材料三并结合所学,概括促进唐朝时中外交流繁盛的主要因素。(至少两点)

(4)唐朝以博大的胸襟迎接世界各地的客人,显示了高度的自信和恢弘的气度。你认为唐朝的对交往对当今的对外开放有什么启示?

23.阅读材料,回答问题。

材料一 唐朝是中国封建社会最繁荣开放的时期,对外政策开明,兼收并蓄;海陆交通发达,对外交往频繁。

材料二 中国与日本是“一衣带水”的邻邦,历史上,日本深受中国文化的影响。

(1)假如你是唐都长安的居民,正好有一批遣唐使前来参观学习,你能给他们做导游,介绍一下“坊”和“市”吗?遣唐使归国时想带些礼物,你能推荐两种工艺品吗?

(2)结合唐朝时中日交流的事实,请你举出两个日本受中国文化影响的事例。

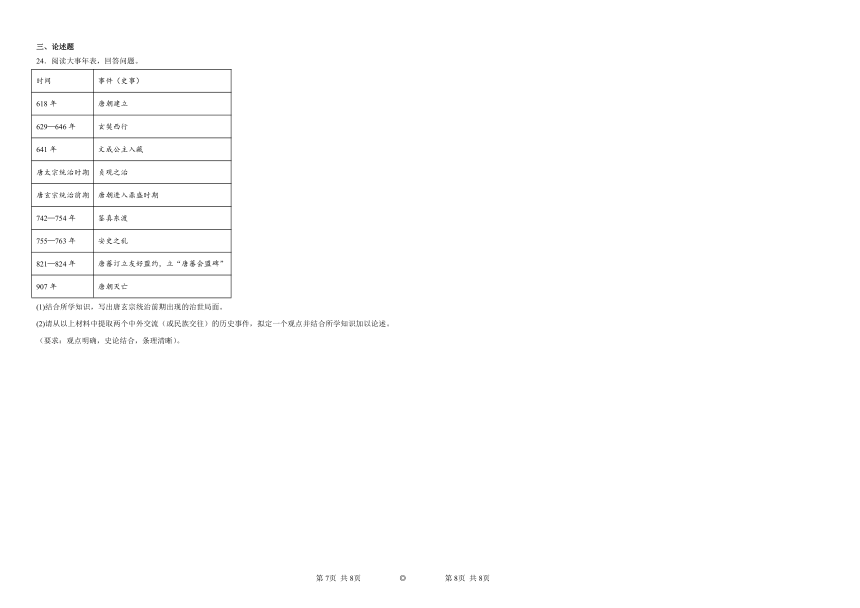

三、论述题

24.阅读大事年表,回答问题。

时间 事件(史事)

618年 唐朝建立

629—646年 玄奘西行

641年 文成公主入藏

唐太宗统治时期 贞观之治

唐玄宗统治前期 唐朝进入鼎盛时期

742—754年 鉴真东渡

755—763年 安史之乱

821—824年 唐蕃订立友好盟约,立“唐蕃会盟碑”

907年 唐朝灭亡

(1)结合所学知识,写出唐玄宗统治前期出现的治世局面。

(2)请从以上材料中提取两个中外交流(或民族交往)的历史事件,拟定一个观点并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰)。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

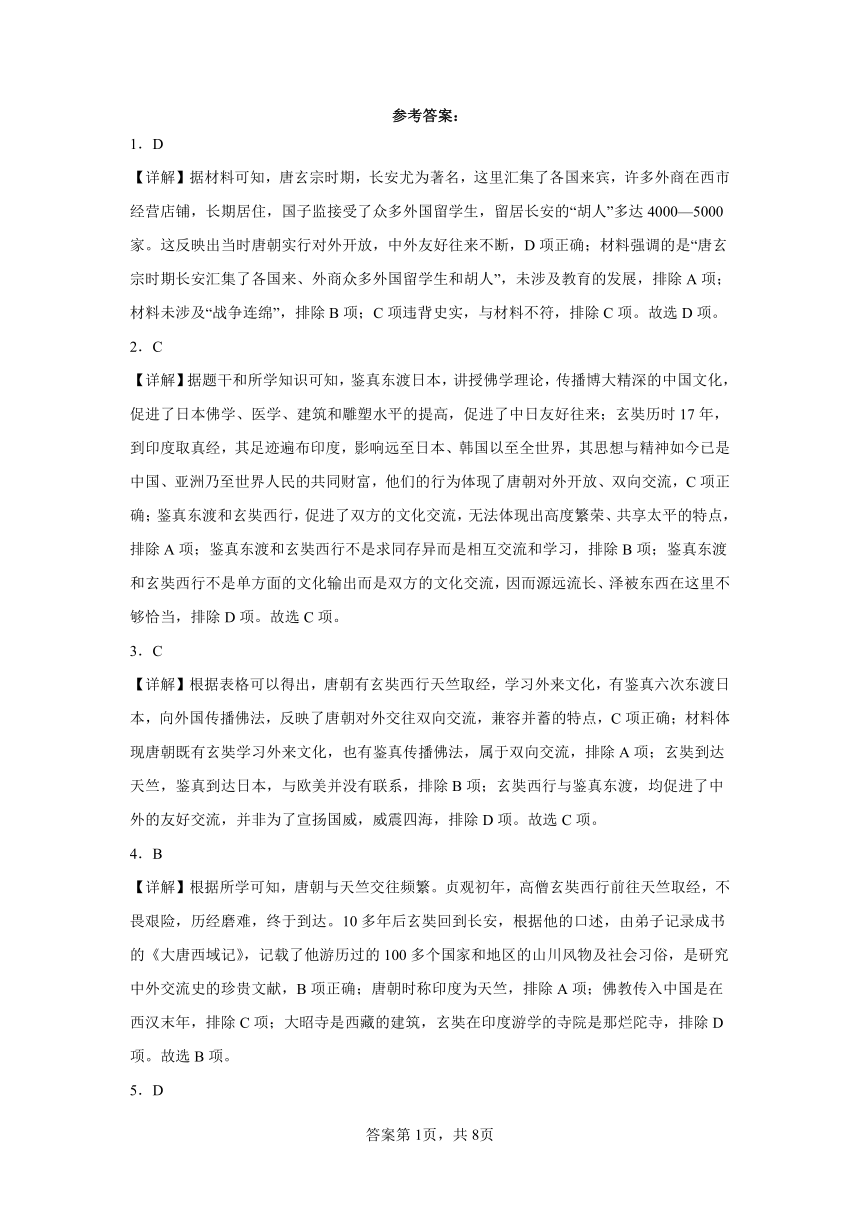

参考答案:

1.D

【详解】据材料可知,唐玄宗时期,长安尤为著名,这里汇集了各国来宾,许多外商在西市经营店铺,长期居住,国子监接受了众多外国留学生,留居长安的“胡人”多达4000—5000家。这反映出当时唐朝实行对外开放,中外友好往来不断,D项正确;材料强调的是“唐玄宗时期长安汇集了各国来、外商众多外国留学生和胡人”,未涉及教育的发展,排除A项;材料未涉及“战争连绵”,排除B项;C项违背史实,与材料不符,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】据题干和所学知识可知,鉴真东渡日本,讲授佛学理论,传播博大精深的中国文化,促进了日本佛学、医学、建筑和雕塑水平的提高,促进了中日友好往来;玄奘历时17年,到印度取真经,其足迹遍布印度,影响远至日本、韩国以至全世界,其思想与精神如今已是中国、亚洲乃至世界人民的共同财富,他们的行为体现了唐朝对外开放、双向交流,C项正确;鉴真东渡和玄奘西行,促进了双方的文化交流,无法体现出高度繁荣、共享太平的特点,排除A项;鉴真东渡和玄奘西行不是求同存异而是相互交流和学习,排除B项;鉴真东渡和玄奘西行不是单方面的文化输出而是双方的文化交流,因而源远流长、泽被东西在这里不够恰当,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】根据表格可以得出,唐朝有玄奘西行天竺取经,学习外来文化,有鉴真六次东渡日本,向外国传播佛法,反映了唐朝对外交往双向交流,兼容并蓄的特点,C项正确;材料体现唐朝既有玄奘学习外来文化,也有鉴真传播佛法,属于双向交流,排除A项;玄奘到达天竺,鉴真到达日本,与欧美并没有联系,排除B项;玄奘西行与鉴真东渡,均促进了中外的友好交流,并非为了宣扬国威,威震四海,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】根据所学可知,唐朝与天竺交往频繁。贞观初年,高僧玄奘西行前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,终于到达。10多年后玄奘回到长安,根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献,B项正确;唐朝时称印度为天竺,排除A项;佛教传入中国是在西汉末年,排除C项;大昭寺是西藏的建筑,玄奘在印度游学的寺院是那烂陀寺,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】根据所学知识可知,新罗仿唐制建立政治制度并采用科举制度选拔官员,D项正确;唐朝时期,日本多次派遣唐使来华,学习中国的先进文化,遣唐使把唐朝先进的天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响,排除A项;大食是阿拉伯帝国,没有仿唐制建立政治制度并采用科举制度选拔官员,排除B项;天竺是古印度,没有仿唐制建立政治制度并采用科举制度选拔官员,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】根据题干中“玄奘从印度带回的佛经有657部,为保证译著的质量,他审选版本,遇到疑义,便校多本以定。除了将梵文译成汉文外,玄奘还将汉文译成梵文,如其翻译老子的《道德经》传人印度等。”反映出玄奘西行促进了中外文化交流,D项正确;加强了对少数民族的统治题干中未体现,排除A项;传播了传统儒家思想说法错误,与题意不符,排除B项;推动了印度佛教的发展没有体现传播中国过文化,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】根据题干信息“大食人俑”,“东罗马金币”,可知,这些文物反映出唐朝与阿拉伯地区和欧洲都有交往,结合所学知识可知,材料体现了唐朝实行开放的对外政策。国家统一、社会安定;唐朝经济繁荣,国力强盛;文化成果领先世界,实行开放的对外政策;唐朝海陆交通发达。①③符合题意,C项正确;②见证了唐与吐蕃的友好往来、④见证了唐朝文学艺术的多彩,都与图片内容没有联系,ABD项包含②或④,排除ABD项。故选C项。

8.D

【详解】根据所学可知,唐朝是中国古代历史上的鼎盛时期,在当时的世界上声名显赫,在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真,它将唐文化传到日本,促进了日本社会的发展,D项正确;唐玄宗封回纥首领为怀仁可汗,排除A项;司马迁是西汉的史学家,排除B项;在唐朝进口的物产中,新罗物产居于首位,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】据所学知识可知,①“朝鲜音乐传入中国”说明唐朝学习朝鲜文化; ②鉴真东渡传播了大唐文化;③玄奘西行印度学习佛法;④遣唐使来访学习唐朝文化。①③体现的是唐朝学习外来文化,②④体现的是中国文化传播出去,都体现了中外文化的双向交流,①②③④正确,D项正确;而ABC项概括不全,排除ABC项。故选D项。

10.C

【详解】根据题干信息“贞观十七年(643年)春,玄奘携带657部佛经,取道今巴基斯坦北上,经阿富汗,翻越帕米尔高原,沿塔里木盆地南线返唐,两年后回到长安。此行行程五万余里,历时十八年”可得出玄奘西行不畏艰险,历经磨难,C项正确;“足迹遍布印度各地”说法错误,排除A项;根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,是探究中外交流史的珍贵文献,排除B项;张骞通西域后,佛教通过丝绸之路传入中国,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】

据图片关键词“长安”“那烂陀寺”并结合所学知识可知,这是玄奘西行路线图,贞观初年,玄奘西行天竺求取佛经,他从长安出发,历经千难万险到达天竺,他曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,后回到长安,主持译经工作。B项正确;张骞通西域、鉴真东渡、郑和下西洋,均与题干图片中的“曲女城”“那烂陀寺”不符,排除ACD项。故选B项。

12.C

【详解】根据题干“开皇之治”“李世民与武则天”“盛唐气象:海纳百川的博大胸怀”“东西方文明的交汇中心——长安”可知,这一时期是隋唐时期。这一时期政治清明、经济繁荣,中外文化交流频繁,所以说这一时期的阶段特征是繁荣与开放的时代,C项正确;早期国家与社会变革是夏商周时期的阶段特征,排除A项;“开皇之治”是指隋朝建立后,隋文帝在北周的基础上开创的政治稳固、社会安定、民生富庶、文化繁荣的盛世局面,排除B项;民族关系发展和社会变化是辽宋夏金元时期的阶段特征,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】根据题干信息“九天阊阖开宫殿,万国衣冠(众多国家使臣)拜冕旒(唐朝天子)”,意思是犹如九重天门似的宫殿大门,迤逦开启,万国使臣朝拜大唐皇帝,结合所学知识可知,材料形象地描绘了唐代对外交流频繁,C项正确;战争纷扰频仍,题干内容没有涉及到战争,而反映的是万国使臣朝拜大唐皇帝,排除A项;民族关系、经济繁荣,在题干内容中没有体现,题干信息反映的是万国使臣朝拜大唐皇帝,排除BD项。故选C项。

14.D

【详解】根据题干可知,“鉴真主持过三部律典的印刷”“在鉴真的规划和设计下,日本建造了著名的唐招提寺,代表了唐代最先进的建筑技术。”说明鉴真在日本传授中国科技文化,唐朝科技文化对日本影响深刻,D项正确;题干强调的是中国唐朝建筑技术对日本的影响,体现不出唐朝的建筑技术领先全世界,排除A项;鉴真东渡的目的是传授佛经,传播中国文化,不仅仅是传播印刷术,排除B项;题干没有提及中国印刷术传播的过程,无法说明中国的印刷术最先传到日本,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】根据材料“五万里的尘土与寒暑,长安与那烂陀寺相遇的机缘……你,才是真正的行者!”和所学知识可知,贞观初年,玄奘西游天竺,到那烂陀寺,求取佛经精义,对中国佛教的发展作出了重大贡献;玄奘口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献,D项正确;唐太宗统治期间国力强盛、文教昌盛,史称“贞观之治”,排除A项;唐玄宗统治时期,唐朝国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,史称“开元盛世”,排除B项;鉴真东渡是指的鉴真东渡日本传播佛教,排除C项。故选D项。

16.C

【详解】根据题干信息并结合所学可知,唐都长安的城市规划井然有序,城中有东、西两市,是主要的商业区,这里商铺林立,城内有坊,是居民区,居住人口达百万。当时,国内各族和国外的商人、使者、艺人、学子、僧侣、工匠等云集长安,长安的建筑布局和城市规划独具特色,在世界城市建筑史上占有重要的地位,C项正确;唐朝后期,开始打破市坊界限,东汉时期的洛阳和东晋建康的市坊还未分开,与材料“城内围隔成一百多个坊”不符,排除AB项;“随处可见外国人”与明朝的北京城史实不符,排除D项。故选C项。

17.C

【详解】根据表格“多个盛世局面”“包容性强,社会开放”“在世界上享有盛誉,对周边国家产生了重要影响”可知,表格描述的是中国隋唐时期,在此期间出现了隋文帝时期的“开皇之治”,唐太宗时期的“贞观之治”和唐玄宗时期的“开元盛世”。社会风气方面,唐朝社会风气开放,兼容并包;对外关系上,隋唐实行开放的对外政策,尤其的唐朝在世界上享有盛誉,对周边国家产生了重要影响。C项正确;春秋时期国家处于动荡变革时期,排除A项;“包容性强,社会开放”与秦汉时期不符,排除B项;宋元时期与“出现了中国封建社会历史进程中的多个盛世局面”不符,排除D项。故选C项。

18.B

【详解】

根据题干关键信息是“唐朝对外交流”,结合唐朝的繁荣相关知识可知,唐朝农业繁荣,先进的经济文化具有强大的吸引力,丝绸之路繁荣,对外交通发达,长安是陆路交通中心,广州是最大的外贸港口,唐朝对外持开放的政策,都是唐朝中外交流频繁的原因,①②④符合题意,B项正确;③开明的民族政策是对内政策,不属于中外交流,排除ACD项。故选B项。

19.C

【详解】根据材料“长安城规划井然有序,东两市商铺林立;人口百余万;国内外商人、学者云集于此”可知,材料反映了长安城的商业繁荣,人口众多,实行开放的对外政策,因此体现了当时的长安城繁荣开放,C项正确;生活丰富与“国内外商人、学者云集于此”无关,不能完整体现材料的主旨,排除A项;对外交流频繁与“东、西两市商铺林立”无关,不能体现材料的全部内容,排除B项;材料没有涉及农业技术,排除D项。故选C项。

20.B

【详解】根据所学可知,唐朝时期发展完善科举制度,唐太宗时期扩充国学的规模,增加学员,武则天时创立了殿试和武举,唐玄宗时诗赋成为进士科主要的考试内容。唐朝时期,朝鲜半岛音乐传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流传于民间;贞观初年,玄奘西行前往天竺取经,促进了中印文化交流。故①②④正确,B项正确;马可·波罗游历中国发生在元朝,与唐朝无关,故③错误,ACD均包含有③,排除ACD项。故选B项。

21.(1)科举制;是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,促进社会阶层的流动,推动教育的发展,成为历代王朝选拔官吏的主要制度,维持了1300年。

(2)曲辕犁;筒车。

(3)僧人:玄奘;著作:《大唐西域记》;特点:对外开放,兼收并蓄。

【详解】(1)制度:根据“风吹金榜落凡世,三十三人名字香。”,结合所学知识可知,金榜题名等体现的是科举制度。

作用:根据所学知识可知,科举制度是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,促进社会阶层的流动,推动教育的发展,成为历代王朝选拔官吏的主要制度,维持了1300年。

(2)新农具名称:根据所学知识可知,唐朝出现的新的生产工具是曲辕犁和筒车。图1为曲辕犁,图2为筒车。

(3)僧人:根据材料“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照。”可知,唐太宗时期玄奘西行天竺求取佛经,因此这个僧人是玄奘。

著作:根据所学知识可知,玄奘西行回归之后带回来大量佛经,促进中国佛教发展。他弟子还根据他的口述撰写了《大唐西域记》,称为研究中外交流的珍贵史料。

特点:根据材料“一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照”,结合所学知识可知,唐朝实行对外开放政策,兼收并蓄,积极推进文明互鉴。

22.(1)事件:鉴真东渡、玄奘西行。精神:不畏艰难险阻,坚韧不拔

(2)特点:与唐朝交往的国家多,交往频繁;唐朝鼓励中外交往;周边国家主动学习唐朝先进的文化;唐朝广泛吸取外部文化来补充和发展自身文化;唐朝的对外交往具有双向性;唐朝统治者实行开放的对外政策。

(3)唐朝经济繁荣,文化昌盛,国力强盛,唐政府采取对外开放的政策等

(4)开放则兴,闭关则衰;必须坚持对外开放的基本国策,学习别的民族、别的国家的长处,学习他人的先进技术等。

【详解】(1)事件:根据材料“鉴真盲目航东海”及地图“天竺”等信息和结合所学知识可知,材料反映的是鉴真东渡和玄奘西行。

精神:结合所学知识,可以从鉴真东渡、玄奘西行等经历角度进行分析精神等,所以,应该学习他们不畏艰难险阻,坚韧不拔的精神。

(2)特点:根据表格“主要外国使团入唐次数:阿拉伯帝国37次、越南24次、新罗26次、波斯26次、日本13次、天竺25次、东罗马7次、粟特的安国17次、粟特的石国21次、粟特的曹国8次、高丽7次、斯里兰卡5次”分析可知与唐朝交往的国家多、交往频繁,周边国家主动学习唐朝先进的文化,唐朝鼓励中外交往;根据材料“这些乐舞融合了城外音乐和乐器,在长安有着压倒传统乐舞的优势”分析可知唐朝广泛吸取外部文化来补充和发展自身文化,唐朝的对外交往具有双向性,唐朝统治者实行开放的对外政策。

(3) 主要因素:结合所学知识,可以从经济、文化、国力等角度进行分析,唐朝时中外交流繁盛的主要因素有经济繁荣,文化昌盛,国力强盛,唐政府采取对外开放的政策等。

(4) 启示:结合唐朝实行开放的对外政策,出现气势恢宏的唐朝气象,我们必须坚持对外开放的基本国策,积极学习别的民族、别的国家的长处,学习他人的先进技术,树立开放则兴,闭关则衰的意识。

23.(1)坊是居民区,市是商业区。工艺品:唐三彩、越窑青瓷或邢窑白瓷。

(2)仿照中国的开元通宝钱制造日本货币;学习中国先进的社会制度、文字、书法艺术、建筑技术等。

【详解】(1)“坊”和“市”,根据所学知识可知,长安城是唐朝时期的国际大都会。其中“坊”是居民区,“市”则是商业区,长安城设置有东市和西市。

工艺品:根据所学知识可知,唐朝时期手工业发展迅速,丝织品工艺高潮,其中以蜀锦最负盛名。在制陶方面也较快发展,其中越窑的青瓷,邢窑的白瓷都是重要代表,唐三彩是唐朝最著名的瓷器。

(2)事例:根据所学知识可知,唐朝时期,日本派遣唐使到中国学习先进的文化,把中国先进的社会制度、文字、书法艺术、建筑技术等带回日本,极大的促进了日本社会的发展。另外,仿照中国的开元通宝钱制造日本货币,仿照中文的草书和楷书制作了平假名和片假名等。

24.(1)开元盛世

(2)参考示例1:提取事件:玄奘西行;鉴真东渡

观点:唐朝实行对外开放政策。(或唐朝中外文化交流频繁活跃)

论述:唐太宗时期,玄奘西行为中国佛教的发展做出重要贡献,根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献。唐玄宗时期,鉴真六次东渡日本,在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。综上所述,唐朝实行对外开放政策,中外友好交往,双向交流,兼收并蓄。

参考示例2:提取事件:文成公主入藏;唐蕃订立友好盟约,立“唐蕃会盟碑”

观点:唐朝实行开明的民族政策(或唐与吐蕃友好交往)

论述:文成公主入藏,带去了蔬菜种子、丝绸以及佛经、医药、科学技术等方面的书籍,促进了吐蕃经济和社会的发展,密切了唐蕃的文化交流。唐蕃订立友好盟约,立“唐蕃会盟碑”,是汉藏两大民族团结友好的历史见证。总之,唐朝实行开明的民族政策,通过和亲、会盟等方式,促进了唐蕃经济、文化交流,增进了汉藏之间的友好交往。

【详解】(1)局面:结合所学知识可知,唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(2) 论述:本题相对开放,可根据自身实际选择有把握的事件加以阐述说明,事件选择正确,阐述合理,体现中外交流(或民族交往),无知识错误即可。做此类题目首先观察大事年表,然后结合自身实际选取相互关联的事件,确定观点,再结合所学唐朝相关历史,从中外交流或民族交往的角度选取事件并提炼观点,再结合所学知识加以论述,最后总结升华。

根据材料“大事年表”,结合所学知识可以选择历史事件玄奘西行和鉴真东渡,这两个事件反映的是唐朝的对外交往,可拟定观点为唐朝实行对外开放政策,或唐朝中外文化交流频繁活跃。论述时结合唐朝对外交往的史实以及影响阐述即可,如唐朝与天竺有频繁的交往,玄奘西行天竺,研习佛法,携带大量佛经回到长安,为中国佛教的发展作出重大贡献,他口述的《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献。唐玄宗时期,鉴真六次东渡日本,在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。综上所述,唐朝实行对外开放政策,中外友好交往,文化交流频繁。

也可以选择历史事件文成公主入藏和唐蕃订立友好盟约,立“唐蕃会盟碑”,可拟定观点为唐朝实行开明的民族政策,或唐与吐蕃友好交往。论述时结合唐朝的民族政策以及民族关系的交往史实阐述即可,如文成公主入藏,带去了蔬菜、丝绸以及佛经、医药、科学技术等方面的书籍,促进了吐蕃经济和社会的发展,密切了唐蕃的文化交流。“唐蕃会盟碑”是汉、藏人民情深谊厚、友好相处的历史见证。综上所述,唐朝实行开明的民族政策,通过和亲、会盟等方式,促进了唐蕃经济、文化交流,增进了汉藏之间的友好交往。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.唐玄宗时期,长安尤为著名,这里汇集了各国来宾,许多外商在西市经营店铺,长期居住,国子监接受了众多外国留学生,留居长安的“胡人”多达4000—5000家。这反映出当时唐朝( )

A.注重发展教育 B.对内战争连绵

C.坚持封闭国门 D.对外友好往来

2.下图所示人物的对外文化交流体现出唐朝对外交往的特点是( )

A.高度繁荣、共享太平 B.世界领先、求同存异

C.文化互鉴、双向交流 D.源远流长、泽被东西

3.根据下表可知,唐朝对外交往的特点是( )

人物 内容 结果

玄奘 西行取经 游历17年,携带大量佛经回国

鉴真 六次东渡 对日本文化影响很大

A.文化繁荣,单向交流 B.交通发达,横贯欧美

C.双向交流,兼容并蓄 D.宣扬国威,威震四海

4.中印交流源远流长,唐朝时期就有高僧玄奘西行,为中印文化交流作出巨大贡献。以下说法正确的是( )

A.唐朝时期,印度被称为波斯 B.《大唐西域记》记录了玄奘的西行

C.玄奘回国后,佛教传入中国 D.玄奘在天竺游学时的最高学府是大昭寺

5.受唐朝文化影响很大,仿唐制建立政治制度并采用科举制度选拔官员的国家是( )

A.日本 B.大食 C.天竺 D.新罗

6.玄奘从印度带回的佛经有657部,为保证译著的质量,他审选版本,遇到疑义,便校多本以定。除了将梵文译成汉文外,幺奘还将汉文译成梵文,如其翻译老子的《道德经》传人印度等。这表明,玄奘西行( )

A.加强了对少数民族的统治 B.传播了传统儒家思想

C.推动了印度佛教的发展 D.促进了中外文化交流

7.下列文物出土于唐朝墓葬,这些文物( )

①体现了唐朝开放的对外政策 ②见证了唐与吐蕃的友好往来

③反映了唐朝丝绸之路的活跃 ④见证了唐朝文学艺术的多彩

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

8.唐朝是中国古代历史上的鼎盛时期,在当时的世界上声名显赫,选出下列与唐朝史实表述正确的一项( )

A.唐太宗封回纥首领为怀仁可汗

B.唐朝著名的诗人有李白、杜甫、司马迁

C.在唐朝进口的物产中,日本物产居于首位

D.在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真

9.唐朝的开放与包容、兼收与并蓄,成就了唐朝文化的多元与辉煌。下面能佐证当时中外文化双向交流的是( )

①朝鲜音乐传入中国 ②鉴真东渡 ③玄奘西行 ④遣唐使来访

A.①② B.①②③ C.②③④ D.①②③④

10.贞观十七年(643年)春,玄奘携带657部佛经,取道今巴基斯坦北上,经阿富汗,翻越帕米尔高原,沿塔里木盆地南线返唐,两年后回到长安。此行行程五万余里,历时十八年。据此可知,玄奘( )

A.足迹遍布印度各地 B.撰写了《大唐西域记》

C.取经之路历尽艰辛 D.开启佛教传入中国之路

11.结合所学知识判断,如图反映的是( )

A.张骞通西域路线图 B.玄奘西行路线图

C.鉴真东渡路线图 D.郑和下西洋路线图

12.以下是樊树志《国史十六讲》描述某时期的关键词:“开皇之治”“李世民与武则天”“盛唐:海纳百川的博大胸怀”“东西方文明的交汇中心——长安”。这一时期的阶段特征是( )

A.早期国家与社会变革 B.盛唐气象与对外交流

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

13.《和贾舍人早朝大明宫之作》中的“九天阊阖开宫殿,万国衣冠(众多国家使臣)拜冕旒(唐朝天子)”,形象地描绘了唐代( )

A.战争纷扰频仍 B.民族关系融洽

C.对外交流频繁 D.经济繁荣发展

14.“鉴真将中国印刷术传播到日本,据日本古书《三国传记》载,鉴真主持过三部律典的印刷,著有《戒律三部经》并刻印流传。在鉴真的规划和设计下,日本建造了著名的唐招提寺,代表了唐代最先进的建筑技术。”由此可知…( )

A.唐朝的建筑技术领先全世界 B.鉴真东渡的目的是传播印刷术

C.中国的印刷术最先传到日本 D.唐朝科技文化对日本影响深刻

15.“五万里的尘土与寒暑,长安与那烂陀寺相遇的机缘……你,才是真正的行者!”与这首诗歌有关的历史事件是( )

A.贞观之治 B.开元盛世 C.鉴真东渡 D.玄奘西行

16.这个城市的人口大约一百万,随处可见外国人。城内围隔成一百多个坊,除了皇城、中央官署外,还有东、西两个市场。材料描述的情景最可能出现在( )

A.东汉洛阳 B.东晋建康 C.唐朝长安 D.明朝北京

17.下表为我国古代某一时期的知识归纳,这一时期是( )

领域 表现

经济 出现了中国封建社会历史进程中的多个盛世局面

社会风气 包容性强,社会开放

对外关系 在世界上享有盛誉,对周边国家产生了重要影响

A.春秋时期 B.秦汉时期 C.隋唐时期 D.宋元时期

18.某同学制作了一张知识总结卡片,在卡片的横线处应当填写的内容是( )

①唐朝先进的经济文化具有强大的吸引力

②唐朝对外交通发达,长安是陆路交通中心,广州是最大的外贸港口

③唐朝开明的民族政策

④唐朝开放的对外政策

唐朝中外交流 两位高僧:玄奘、鉴真 两种方式:对外输出,对内引进 两种作用:促进中华文明的传播,促进中外文明的交流 三种原因:___________

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

19.今年春晚节目《山河诗长安》向我们重现了长安城的辉煌。长安城规划井然有序,东、西两市商铺林立;人口百余万;国内外商人、学者云集于此。可见,当时的长安城( )

A.生活丰富 B.对外交流频繁 C.繁荣开放 D.农业技术发达

20.“唐朝是中国历史上少有的既善于继承,又能够兼收并蓄的时代……多种文化的交流汇聚,形成了绚丽多彩的唐代文明”。下列史实( )

①发展完善科举制度 ②朝鲜半岛音乐传入中国

③马可·波罗游历中国 ④玄奘西行前往天竺取经

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

二、综合题

21.创新是一个民族发展的灵魂,是一个民族进步的不竭动力。阅读材料,回答问题。

材料一 水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

——【唐】周匡物《及第谣》

材料二

图1 图2

材料三 复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照。”

(1)指出材料一中的唐诗体现了我国古代史上哪种选官制度?结合所学知识,概括该制度的作用。

(2)农业工具的创新促进了生产的发展,材料二两幅图是唐朝出现的两种新农具,名称分别是什么?

(3)材料三中提到的僧人是谁?回国后,根据他的口述,由其弟子记录而成的著作是什么?由此推断唐朝对外政策的特点是什么?

22.某校历史兴趣小组开展以“唐朝的对外交往”为主题的研学活动,以下是他们的研究过程。

材料一

鉴真盲目航东海一片精诚照太清 舍己为人传道义 唐风洋溢奈良城 ——郭沫若

序号 史实

① 主要外国使团入唐次数:阿拉伯帝国37次、越南24次、新罗26次、波斯26次、日本13次、天竺25次、东罗马7次、粟特的安国17次、粟特的石国21次、粟特的曹国8次、高丽7次、斯里兰卡5次

② 日本政府任命曾长期居留中国并熟知中国典章制度的高向玄等人为国博士,于646年至718年,基本完成了政治改革,建立了古代天皇制度国家,确立了中央集权制

③ 唐太宗时增订完成了“十部东“,分别为燕乐、清商乐、西凉乐、天竺乐、高丽乐、龟兹乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐。这些乐舞融合了域外音乐和乐器,在长安有着压倒传统乐舞的优势

材料二材料三 贞观、显庆年间,唐朝曾三次派王玄策出访印度。除了官方的使节往来外,民间自发的商贸、文化交流活动也极为频繁。唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。有学者估计,李勉做广州刺史时,广州每年来华的外国商人,至少也在80万以上。

——选自《中国文化通史》隋唐五代卷

(1)材料一分别反映了什么历史事件?在他们身上你能学到哪些精神?

(2)根据材料二,归纳唐朝时中外交流的一个特点。

(3)依据材料三并结合所学,概括促进唐朝时中外交流繁盛的主要因素。(至少两点)

(4)唐朝以博大的胸襟迎接世界各地的客人,显示了高度的自信和恢弘的气度。你认为唐朝的对交往对当今的对外开放有什么启示?

23.阅读材料,回答问题。

材料一 唐朝是中国封建社会最繁荣开放的时期,对外政策开明,兼收并蓄;海陆交通发达,对外交往频繁。

材料二 中国与日本是“一衣带水”的邻邦,历史上,日本深受中国文化的影响。

(1)假如你是唐都长安的居民,正好有一批遣唐使前来参观学习,你能给他们做导游,介绍一下“坊”和“市”吗?遣唐使归国时想带些礼物,你能推荐两种工艺品吗?

(2)结合唐朝时中日交流的事实,请你举出两个日本受中国文化影响的事例。

三、论述题

24.阅读大事年表,回答问题。

时间 事件(史事)

618年 唐朝建立

629—646年 玄奘西行

641年 文成公主入藏

唐太宗统治时期 贞观之治

唐玄宗统治前期 唐朝进入鼎盛时期

742—754年 鉴真东渡

755—763年 安史之乱

821—824年 唐蕃订立友好盟约,立“唐蕃会盟碑”

907年 唐朝灭亡

(1)结合所学知识,写出唐玄宗统治前期出现的治世局面。

(2)请从以上材料中提取两个中外交流(或民族交往)的历史事件,拟定一个观点并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰)。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】据材料可知,唐玄宗时期,长安尤为著名,这里汇集了各国来宾,许多外商在西市经营店铺,长期居住,国子监接受了众多外国留学生,留居长安的“胡人”多达4000—5000家。这反映出当时唐朝实行对外开放,中外友好往来不断,D项正确;材料强调的是“唐玄宗时期长安汇集了各国来、外商众多外国留学生和胡人”,未涉及教育的发展,排除A项;材料未涉及“战争连绵”,排除B项;C项违背史实,与材料不符,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】据题干和所学知识可知,鉴真东渡日本,讲授佛学理论,传播博大精深的中国文化,促进了日本佛学、医学、建筑和雕塑水平的提高,促进了中日友好往来;玄奘历时17年,到印度取真经,其足迹遍布印度,影响远至日本、韩国以至全世界,其思想与精神如今已是中国、亚洲乃至世界人民的共同财富,他们的行为体现了唐朝对外开放、双向交流,C项正确;鉴真东渡和玄奘西行,促进了双方的文化交流,无法体现出高度繁荣、共享太平的特点,排除A项;鉴真东渡和玄奘西行不是求同存异而是相互交流和学习,排除B项;鉴真东渡和玄奘西行不是单方面的文化输出而是双方的文化交流,因而源远流长、泽被东西在这里不够恰当,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】根据表格可以得出,唐朝有玄奘西行天竺取经,学习外来文化,有鉴真六次东渡日本,向外国传播佛法,反映了唐朝对外交往双向交流,兼容并蓄的特点,C项正确;材料体现唐朝既有玄奘学习外来文化,也有鉴真传播佛法,属于双向交流,排除A项;玄奘到达天竺,鉴真到达日本,与欧美并没有联系,排除B项;玄奘西行与鉴真东渡,均促进了中外的友好交流,并非为了宣扬国威,威震四海,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】根据所学可知,唐朝与天竺交往频繁。贞观初年,高僧玄奘西行前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,终于到达。10多年后玄奘回到长安,根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献,B项正确;唐朝时称印度为天竺,排除A项;佛教传入中国是在西汉末年,排除C项;大昭寺是西藏的建筑,玄奘在印度游学的寺院是那烂陀寺,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】根据所学知识可知,新罗仿唐制建立政治制度并采用科举制度选拔官员,D项正确;唐朝时期,日本多次派遣唐使来华,学习中国的先进文化,遣唐使把唐朝先进的天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响,排除A项;大食是阿拉伯帝国,没有仿唐制建立政治制度并采用科举制度选拔官员,排除B项;天竺是古印度,没有仿唐制建立政治制度并采用科举制度选拔官员,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】根据题干中“玄奘从印度带回的佛经有657部,为保证译著的质量,他审选版本,遇到疑义,便校多本以定。除了将梵文译成汉文外,玄奘还将汉文译成梵文,如其翻译老子的《道德经》传人印度等。”反映出玄奘西行促进了中外文化交流,D项正确;加强了对少数民族的统治题干中未体现,排除A项;传播了传统儒家思想说法错误,与题意不符,排除B项;推动了印度佛教的发展没有体现传播中国过文化,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】根据题干信息“大食人俑”,“东罗马金币”,可知,这些文物反映出唐朝与阿拉伯地区和欧洲都有交往,结合所学知识可知,材料体现了唐朝实行开放的对外政策。国家统一、社会安定;唐朝经济繁荣,国力强盛;文化成果领先世界,实行开放的对外政策;唐朝海陆交通发达。①③符合题意,C项正确;②见证了唐与吐蕃的友好往来、④见证了唐朝文学艺术的多彩,都与图片内容没有联系,ABD项包含②或④,排除ABD项。故选C项。

8.D

【详解】根据所学可知,唐朝是中国古代历史上的鼎盛时期,在当时的世界上声名显赫,在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真,它将唐文化传到日本,促进了日本社会的发展,D项正确;唐玄宗封回纥首领为怀仁可汗,排除A项;司马迁是西汉的史学家,排除B项;在唐朝进口的物产中,新罗物产居于首位,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】据所学知识可知,①“朝鲜音乐传入中国”说明唐朝学习朝鲜文化; ②鉴真东渡传播了大唐文化;③玄奘西行印度学习佛法;④遣唐使来访学习唐朝文化。①③体现的是唐朝学习外来文化,②④体现的是中国文化传播出去,都体现了中外文化的双向交流,①②③④正确,D项正确;而ABC项概括不全,排除ABC项。故选D项。

10.C

【详解】根据题干信息“贞观十七年(643年)春,玄奘携带657部佛经,取道今巴基斯坦北上,经阿富汗,翻越帕米尔高原,沿塔里木盆地南线返唐,两年后回到长安。此行行程五万余里,历时十八年”可得出玄奘西行不畏艰险,历经磨难,C项正确;“足迹遍布印度各地”说法错误,排除A项;根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,是探究中外交流史的珍贵文献,排除B项;张骞通西域后,佛教通过丝绸之路传入中国,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】

据图片关键词“长安”“那烂陀寺”并结合所学知识可知,这是玄奘西行路线图,贞观初年,玄奘西行天竺求取佛经,他从长安出发,历经千难万险到达天竺,他曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,后回到长安,主持译经工作。B项正确;张骞通西域、鉴真东渡、郑和下西洋,均与题干图片中的“曲女城”“那烂陀寺”不符,排除ACD项。故选B项。

12.C

【详解】根据题干“开皇之治”“李世民与武则天”“盛唐气象:海纳百川的博大胸怀”“东西方文明的交汇中心——长安”可知,这一时期是隋唐时期。这一时期政治清明、经济繁荣,中外文化交流频繁,所以说这一时期的阶段特征是繁荣与开放的时代,C项正确;早期国家与社会变革是夏商周时期的阶段特征,排除A项;“开皇之治”是指隋朝建立后,隋文帝在北周的基础上开创的政治稳固、社会安定、民生富庶、文化繁荣的盛世局面,排除B项;民族关系发展和社会变化是辽宋夏金元时期的阶段特征,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】根据题干信息“九天阊阖开宫殿,万国衣冠(众多国家使臣)拜冕旒(唐朝天子)”,意思是犹如九重天门似的宫殿大门,迤逦开启,万国使臣朝拜大唐皇帝,结合所学知识可知,材料形象地描绘了唐代对外交流频繁,C项正确;战争纷扰频仍,题干内容没有涉及到战争,而反映的是万国使臣朝拜大唐皇帝,排除A项;民族关系、经济繁荣,在题干内容中没有体现,题干信息反映的是万国使臣朝拜大唐皇帝,排除BD项。故选C项。

14.D

【详解】根据题干可知,“鉴真主持过三部律典的印刷”“在鉴真的规划和设计下,日本建造了著名的唐招提寺,代表了唐代最先进的建筑技术。”说明鉴真在日本传授中国科技文化,唐朝科技文化对日本影响深刻,D项正确;题干强调的是中国唐朝建筑技术对日本的影响,体现不出唐朝的建筑技术领先全世界,排除A项;鉴真东渡的目的是传授佛经,传播中国文化,不仅仅是传播印刷术,排除B项;题干没有提及中国印刷术传播的过程,无法说明中国的印刷术最先传到日本,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】根据材料“五万里的尘土与寒暑,长安与那烂陀寺相遇的机缘……你,才是真正的行者!”和所学知识可知,贞观初年,玄奘西游天竺,到那烂陀寺,求取佛经精义,对中国佛教的发展作出了重大贡献;玄奘口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献,D项正确;唐太宗统治期间国力强盛、文教昌盛,史称“贞观之治”,排除A项;唐玄宗统治时期,唐朝国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,史称“开元盛世”,排除B项;鉴真东渡是指的鉴真东渡日本传播佛教,排除C项。故选D项。

16.C

【详解】根据题干信息并结合所学可知,唐都长安的城市规划井然有序,城中有东、西两市,是主要的商业区,这里商铺林立,城内有坊,是居民区,居住人口达百万。当时,国内各族和国外的商人、使者、艺人、学子、僧侣、工匠等云集长安,长安的建筑布局和城市规划独具特色,在世界城市建筑史上占有重要的地位,C项正确;唐朝后期,开始打破市坊界限,东汉时期的洛阳和东晋建康的市坊还未分开,与材料“城内围隔成一百多个坊”不符,排除AB项;“随处可见外国人”与明朝的北京城史实不符,排除D项。故选C项。

17.C

【详解】根据表格“多个盛世局面”“包容性强,社会开放”“在世界上享有盛誉,对周边国家产生了重要影响”可知,表格描述的是中国隋唐时期,在此期间出现了隋文帝时期的“开皇之治”,唐太宗时期的“贞观之治”和唐玄宗时期的“开元盛世”。社会风气方面,唐朝社会风气开放,兼容并包;对外关系上,隋唐实行开放的对外政策,尤其的唐朝在世界上享有盛誉,对周边国家产生了重要影响。C项正确;春秋时期国家处于动荡变革时期,排除A项;“包容性强,社会开放”与秦汉时期不符,排除B项;宋元时期与“出现了中国封建社会历史进程中的多个盛世局面”不符,排除D项。故选C项。

18.B

【详解】

根据题干关键信息是“唐朝对外交流”,结合唐朝的繁荣相关知识可知,唐朝农业繁荣,先进的经济文化具有强大的吸引力,丝绸之路繁荣,对外交通发达,长安是陆路交通中心,广州是最大的外贸港口,唐朝对外持开放的政策,都是唐朝中外交流频繁的原因,①②④符合题意,B项正确;③开明的民族政策是对内政策,不属于中外交流,排除ACD项。故选B项。

19.C

【详解】根据材料“长安城规划井然有序,东两市商铺林立;人口百余万;国内外商人、学者云集于此”可知,材料反映了长安城的商业繁荣,人口众多,实行开放的对外政策,因此体现了当时的长安城繁荣开放,C项正确;生活丰富与“国内外商人、学者云集于此”无关,不能完整体现材料的主旨,排除A项;对外交流频繁与“东、西两市商铺林立”无关,不能体现材料的全部内容,排除B项;材料没有涉及农业技术,排除D项。故选C项。

20.B

【详解】根据所学可知,唐朝时期发展完善科举制度,唐太宗时期扩充国学的规模,增加学员,武则天时创立了殿试和武举,唐玄宗时诗赋成为进士科主要的考试内容。唐朝时期,朝鲜半岛音乐传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流传于民间;贞观初年,玄奘西行前往天竺取经,促进了中印文化交流。故①②④正确,B项正确;马可·波罗游历中国发生在元朝,与唐朝无关,故③错误,ACD均包含有③,排除ACD项。故选B项。

21.(1)科举制;是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,促进社会阶层的流动,推动教育的发展,成为历代王朝选拔官吏的主要制度,维持了1300年。

(2)曲辕犁;筒车。

(3)僧人:玄奘;著作:《大唐西域记》;特点:对外开放,兼收并蓄。

【详解】(1)制度:根据“风吹金榜落凡世,三十三人名字香。”,结合所学知识可知,金榜题名等体现的是科举制度。

作用:根据所学知识可知,科举制度是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,促进社会阶层的流动,推动教育的发展,成为历代王朝选拔官吏的主要制度,维持了1300年。

(2)新农具名称:根据所学知识可知,唐朝出现的新的生产工具是曲辕犁和筒车。图1为曲辕犁,图2为筒车。

(3)僧人:根据材料“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照。”可知,唐太宗时期玄奘西行天竺求取佛经,因此这个僧人是玄奘。

著作:根据所学知识可知,玄奘西行回归之后带回来大量佛经,促进中国佛教发展。他弟子还根据他的口述撰写了《大唐西域记》,称为研究中外交流的珍贵史料。

特点:根据材料“一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照”,结合所学知识可知,唐朝实行对外开放政策,兼收并蓄,积极推进文明互鉴。

22.(1)事件:鉴真东渡、玄奘西行。精神:不畏艰难险阻,坚韧不拔

(2)特点:与唐朝交往的国家多,交往频繁;唐朝鼓励中外交往;周边国家主动学习唐朝先进的文化;唐朝广泛吸取外部文化来补充和发展自身文化;唐朝的对外交往具有双向性;唐朝统治者实行开放的对外政策。

(3)唐朝经济繁荣,文化昌盛,国力强盛,唐政府采取对外开放的政策等

(4)开放则兴,闭关则衰;必须坚持对外开放的基本国策,学习别的民族、别的国家的长处,学习他人的先进技术等。

【详解】(1)事件:根据材料“鉴真盲目航东海”及地图“天竺”等信息和结合所学知识可知,材料反映的是鉴真东渡和玄奘西行。

精神:结合所学知识,可以从鉴真东渡、玄奘西行等经历角度进行分析精神等,所以,应该学习他们不畏艰难险阻,坚韧不拔的精神。

(2)特点:根据表格“主要外国使团入唐次数:阿拉伯帝国37次、越南24次、新罗26次、波斯26次、日本13次、天竺25次、东罗马7次、粟特的安国17次、粟特的石国21次、粟特的曹国8次、高丽7次、斯里兰卡5次”分析可知与唐朝交往的国家多、交往频繁,周边国家主动学习唐朝先进的文化,唐朝鼓励中外交往;根据材料“这些乐舞融合了城外音乐和乐器,在长安有着压倒传统乐舞的优势”分析可知唐朝广泛吸取外部文化来补充和发展自身文化,唐朝的对外交往具有双向性,唐朝统治者实行开放的对外政策。

(3) 主要因素:结合所学知识,可以从经济、文化、国力等角度进行分析,唐朝时中外交流繁盛的主要因素有经济繁荣,文化昌盛,国力强盛,唐政府采取对外开放的政策等。

(4) 启示:结合唐朝实行开放的对外政策,出现气势恢宏的唐朝气象,我们必须坚持对外开放的基本国策,积极学习别的民族、别的国家的长处,学习他人的先进技术,树立开放则兴,闭关则衰的意识。

23.(1)坊是居民区,市是商业区。工艺品:唐三彩、越窑青瓷或邢窑白瓷。

(2)仿照中国的开元通宝钱制造日本货币;学习中国先进的社会制度、文字、书法艺术、建筑技术等。

【详解】(1)“坊”和“市”,根据所学知识可知,长安城是唐朝时期的国际大都会。其中“坊”是居民区,“市”则是商业区,长安城设置有东市和西市。

工艺品:根据所学知识可知,唐朝时期手工业发展迅速,丝织品工艺高潮,其中以蜀锦最负盛名。在制陶方面也较快发展,其中越窑的青瓷,邢窑的白瓷都是重要代表,唐三彩是唐朝最著名的瓷器。

(2)事例:根据所学知识可知,唐朝时期,日本派遣唐使到中国学习先进的文化,把中国先进的社会制度、文字、书法艺术、建筑技术等带回日本,极大的促进了日本社会的发展。另外,仿照中国的开元通宝钱制造日本货币,仿照中文的草书和楷书制作了平假名和片假名等。

24.(1)开元盛世

(2)参考示例1:提取事件:玄奘西行;鉴真东渡

观点:唐朝实行对外开放政策。(或唐朝中外文化交流频繁活跃)

论述:唐太宗时期,玄奘西行为中国佛教的发展做出重要贡献,根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献。唐玄宗时期,鉴真六次东渡日本,在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。综上所述,唐朝实行对外开放政策,中外友好交往,双向交流,兼收并蓄。

参考示例2:提取事件:文成公主入藏;唐蕃订立友好盟约,立“唐蕃会盟碑”

观点:唐朝实行开明的民族政策(或唐与吐蕃友好交往)

论述:文成公主入藏,带去了蔬菜种子、丝绸以及佛经、医药、科学技术等方面的书籍,促进了吐蕃经济和社会的发展,密切了唐蕃的文化交流。唐蕃订立友好盟约,立“唐蕃会盟碑”,是汉藏两大民族团结友好的历史见证。总之,唐朝实行开明的民族政策,通过和亲、会盟等方式,促进了唐蕃经济、文化交流,增进了汉藏之间的友好交往。

【详解】(1)局面:结合所学知识可知,唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(2) 论述:本题相对开放,可根据自身实际选择有把握的事件加以阐述说明,事件选择正确,阐述合理,体现中外交流(或民族交往),无知识错误即可。做此类题目首先观察大事年表,然后结合自身实际选取相互关联的事件,确定观点,再结合所学唐朝相关历史,从中外交流或民族交往的角度选取事件并提炼观点,再结合所学知识加以论述,最后总结升华。

根据材料“大事年表”,结合所学知识可以选择历史事件玄奘西行和鉴真东渡,这两个事件反映的是唐朝的对外交往,可拟定观点为唐朝实行对外开放政策,或唐朝中外文化交流频繁活跃。论述时结合唐朝对外交往的史实以及影响阐述即可,如唐朝与天竺有频繁的交往,玄奘西行天竺,研习佛法,携带大量佛经回到长安,为中国佛教的发展作出重大贡献,他口述的《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献。唐玄宗时期,鉴真六次东渡日本,在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。综上所述,唐朝实行对外开放政策,中外友好交往,文化交流频繁。

也可以选择历史事件文成公主入藏和唐蕃订立友好盟约,立“唐蕃会盟碑”,可拟定观点为唐朝实行开明的民族政策,或唐与吐蕃友好交往。论述时结合唐朝的民族政策以及民族关系的交往史实阐述即可,如文成公主入藏,带去了蔬菜、丝绸以及佛经、医药、科学技术等方面的书籍,促进了吐蕃经济和社会的发展,密切了唐蕃的文化交流。“唐蕃会盟碑”是汉、藏人民情深谊厚、友好相处的历史见证。综上所述,唐朝实行开明的民族政策,通过和亲、会盟等方式,促进了唐蕃经济、文化交流,增进了汉藏之间的友好交往。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源