2015—2016高中语文苏教版(必修1)课件:第一专题《断章》(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文苏教版(必修1)课件:第一专题《断章》(共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-03 21:11:38 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。卞之琳——断章 教学目标1.理解并分析短诗主旨。

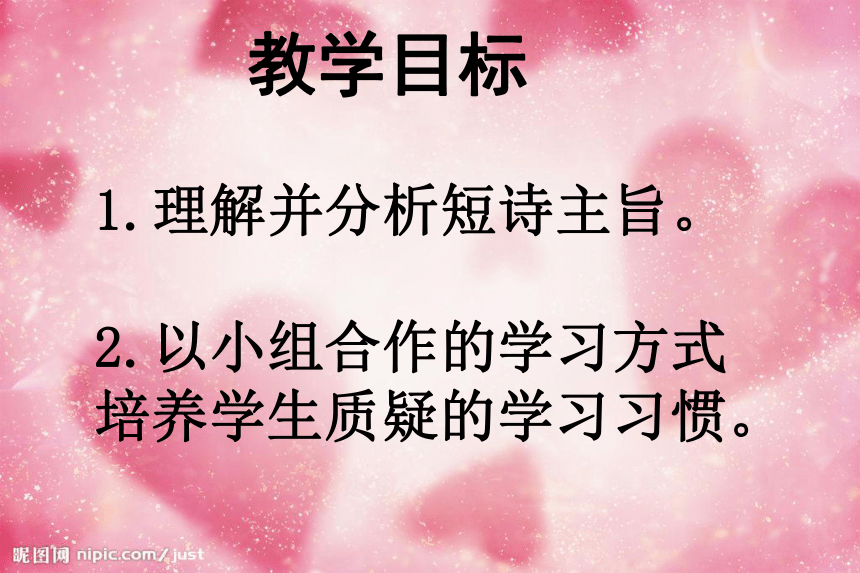

2.以小组合作的学习方式培养学生质疑的学习习惯。你站在桥上看风景,

看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。 《断章》写于1935年10月,原为诗人一首长诗中的片段,后将其独立成章,因此标题名之为《断章》。这是中国现代文学史上文字简短、然而意蕴丰富而又朦胧的著名短诗。

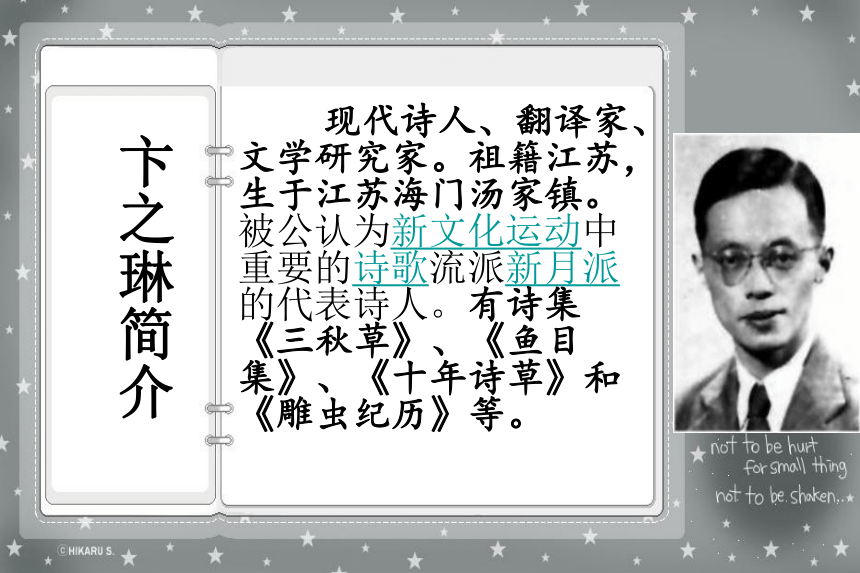

解题: 现代诗人、翻译家、文学研究家。祖籍江苏,生于江苏海门汤家镇。被公认为新文化运动中重要的诗歌流派新月派的代表诗人。有诗集《三秋草》、《鱼目集》、《十年诗草》和《雕虫纪历》等。 卞之琳简介

卞之琳这个名字长久地散发着沉静、睿智而潇洒的书卷气和文人气,仿佛永远年轻,永远俊逸,永远超然物外。

他是为诗而塑就的,而且是为东方和西方共同塑就的,念一念他的诗,听一听那充盈、茁实而轻灵的音响,多么美妙、动听…… 全诗四行,分成两节,恰似并置在一起的两组镜头。

上段是一个精心提炼的场景:桥,桥前的风景,桥后的楼。其中有两个动点,一个是桥上人的视点,一个是楼上人的视点,且一前一后,一高一低,呈现出前摄后、高压低之势,构成一幅有趣的图画,又脱现出一个耐人寻味的经典性场面。

结构 下段首句写明月饰窗,这是一种主观感受,言外托出一个当窗望月的人。这本也平常。但末句却突然点出望月人此刻恰是他人梦里之人,仿佛推出了螳螂后面的黄雀,使读者的想象视野徒然扩展,于不动声色间出奇制胜。结构 诗只有四句.每个字、词,每句话都通俗易懂,但细细品味便觉意味悠长.耐人寻味。诗中用几个简单的意象、词语-营造了两个优美的意境,同时带着深深的伤感。

关于意境 第一个意境的中心是桥。

“你”站在桥上,看桥下流水淙淙,想那光洁的石或绿油油的青苔;闻吟吟风声,想那林中清脆的乌鸣。一切都那么自然、那么明媚和谐。透过这宁静自然,是一个小楼,住着一个人:在鸟声的背后是一双眼睛。“你”一下就成了别人的风景。

关于意境 第二个意境的中心是夜。

“你”怀着淡淡的哀愁,在寂静无人的夜里打量着世界,也许是想在人世间的美中找点慰藉。明月当空,皎洁的月光使夜蒙上了一种浅白的色调,若有若无,如梦如幻。“你”获得了美丽的满足吗?也许。然而,诗人要告诉“你”:此刻的“你”正做了他人的梦境。正被人设计在哀愁的、惹人怜的形象上,满足了别人的想象。关于意境小组讨论:

有人说《断章》是一首言情诗,还有人说它是一首哲理诗,你的看法是什么?

这首诗的意味在阐明哲理,表明“世间万物皆有关联,真所谓牵一发而动全身。你站在桥上看风景,另有一人却在高处观赏,连你也一起看进去,成为风景的一部分。……而更巧妙的是它阐明了世间的关系有主有客,但主客之势变易不居,是相对而非绝对”。余光中认为:为什么说这是一首哲理诗? 《断章》写于1935年,此时的卞之琳正处在失恋的痛苦中。

1933年,卞之琳和苏州的张充和彼此爱恋,但最终两人没能走到→起。这次短暂恋爱的幸福和痛苦留在了卞之琳的内心深处,他由对飘逝爱情的怀恋,对爱情稍纵即逝的感悟,进而揭示世间万物的哲理。此后作者又写下了《鱼化石》《距离的组织》等含有浓厚哲理意味的言情诗。

为何说是一首言情诗?

你站在桥上看风景 面对着眼前的美景

一副心醉神迷之态

对身外之事却浑然不知

然而……看风景的人在楼上看你登高临楼

眼里所看的竟不是“风景”

是那个正“站在桥上看风景”的 你

那钟情于人的楼上人

定是个俊逸潇洒、

云游天下的少年郎

含情脉脉、痴态可怜

可心中的情思又有谁知?落花有意,流水无情

引人回忆,激人遐想

如织月色

那么神秘,那么奇妙

那么甜蜜,那么惬意

一片淡雅、轻柔、迷朦

明月装饰了你的窗你装饰了别人的梦装饰

梦

一次心灵奥秘的深切剖白

压抑的单恋之情是多么地强烈灼人

没有一句爱情的直露表白

闻一多在《诗的格律》中提出了著名的“三美”主张,即音乐美、绘画美、建筑美。在《断章》中,三美得到了体现。 在语言安排上,《断章》极富特色,前后两句主语和宾语在内涵上相同而在功能上却发生了互换。“你站在桥上看风景”和“看风景人在楼上看你”,“看”这一动词没有变,而看的主体与客体却发生了互换;“明月装饰了你的窗子”和“你装饰了别人的梦”,也是同样的句法。这种形式,不仅使诗句的首尾相联,加强了诗句的衔接和语言的密度,而且主语和宾语、主体意象和客体意象互换,增强了诗画意境的统一,在听觉上给人一种余音回旋的享受,也就是说诗歌蕴涵了音乐美。 音乐美 简洁、明快的四行诗,造就了永恒的令人遐思无限的风景。诗的上节虽然写“风景”,但并没有泼墨在对风景的描绘上,只是不经意地露出那桥、那楼、那观景人,让人联想到桥下的流水、游船,还有岸上的杨柳……整个就像一幅淡淡的水墨画,留下若隐若现的虚化的背景让读者自己去想象,使读者回味无穷。绘画美: 《断章》中作者的观察视角不是固定的,他通过视角出发点和落点的改变,使诗取得了交错重叠的视觉效果,使诗的形式变得丰富起来,更具美感。

这和一些中国古诗不同,例如柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟菱笠翁,独钓寒江雪”。作者在描写雪山、飞鸟、道路、孤舟、渔翁等的时候没有视角的转换,它们之间的关系是平行独立的,观察点均来自远离景物的一个固定方位。

绘画美: 然而,在《断章》第一句“你站在桥上看风景”中,第二人称“你”是视角的出发点,“风景”是视角的落点。第二句则是从第三人称视角出发,从“看风景”这个短语来看,视角落点应该也是“风景”,但作者却转写“看风景人在楼上看你”,视角落点变成了“你”,也就是说“风景”和“你”已经合而为一了,“你”成了风景。这样,视角的落点发生了变化,主体和客体发生了转换,让人不禁要问"你、风景、看风景人"到底谁在看谁呢?主体到底是"你"还是"看风景人"呢?

绘画美: 建筑美要求新诗在结构上完整、对称。

“你站在桥上看风景,”连 标点是九个字。“看风景人在楼上看你。”连标点是十个字。而下节“明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。”字数正好颠倒过来,整首诗从形式上构成了两个对称的梯形图案,犹如一条中轴线两边排列着两栋复体建筑,完整、协调。这样的诗歌形式给人庄重、统一的感觉。

建筑美: 小桥、流水、人家是我们非常熟悉的风景,卞之琳的《断章》却是通过“你”“桥”“风景”等几个意象的不定组合,为我们展现了一幅蕴涵人生哲理的别样风景图,不仅让我们体会到了爱情的美好和短暂,同时也为我们打开了二扇思想之窗。现在前人己逝,然而他的《断章》却成了一道永恒、令人遐思无限的风景。扩写: 发挥你的想象力,给上段(下段)诗进行扩写,使内容更加丰富多彩。

(每段100字左右) 你站在桥上,望着映红的天空,感叹着流年似水,我正在楼头上念着你。终于,我在某个黄昏看见了你。我不能表示,因为那些将自己捆在屋里的理由,我只能看着你,然后默默念你。当夜晚降临,你的窗子像画的框,镶嵌于明月之夜,慢慢地睡了,你知道么?有人,正梦着你。 谢谢!

2.以小组合作的学习方式培养学生质疑的学习习惯。你站在桥上看风景,

看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。 《断章》写于1935年10月,原为诗人一首长诗中的片段,后将其独立成章,因此标题名之为《断章》。这是中国现代文学史上文字简短、然而意蕴丰富而又朦胧的著名短诗。

解题: 现代诗人、翻译家、文学研究家。祖籍江苏,生于江苏海门汤家镇。被公认为新文化运动中重要的诗歌流派新月派的代表诗人。有诗集《三秋草》、《鱼目集》、《十年诗草》和《雕虫纪历》等。 卞之琳简介

卞之琳这个名字长久地散发着沉静、睿智而潇洒的书卷气和文人气,仿佛永远年轻,永远俊逸,永远超然物外。

他是为诗而塑就的,而且是为东方和西方共同塑就的,念一念他的诗,听一听那充盈、茁实而轻灵的音响,多么美妙、动听…… 全诗四行,分成两节,恰似并置在一起的两组镜头。

上段是一个精心提炼的场景:桥,桥前的风景,桥后的楼。其中有两个动点,一个是桥上人的视点,一个是楼上人的视点,且一前一后,一高一低,呈现出前摄后、高压低之势,构成一幅有趣的图画,又脱现出一个耐人寻味的经典性场面。

结构 下段首句写明月饰窗,这是一种主观感受,言外托出一个当窗望月的人。这本也平常。但末句却突然点出望月人此刻恰是他人梦里之人,仿佛推出了螳螂后面的黄雀,使读者的想象视野徒然扩展,于不动声色间出奇制胜。结构 诗只有四句.每个字、词,每句话都通俗易懂,但细细品味便觉意味悠长.耐人寻味。诗中用几个简单的意象、词语-营造了两个优美的意境,同时带着深深的伤感。

关于意境 第一个意境的中心是桥。

“你”站在桥上,看桥下流水淙淙,想那光洁的石或绿油油的青苔;闻吟吟风声,想那林中清脆的乌鸣。一切都那么自然、那么明媚和谐。透过这宁静自然,是一个小楼,住着一个人:在鸟声的背后是一双眼睛。“你”一下就成了别人的风景。

关于意境 第二个意境的中心是夜。

“你”怀着淡淡的哀愁,在寂静无人的夜里打量着世界,也许是想在人世间的美中找点慰藉。明月当空,皎洁的月光使夜蒙上了一种浅白的色调,若有若无,如梦如幻。“你”获得了美丽的满足吗?也许。然而,诗人要告诉“你”:此刻的“你”正做了他人的梦境。正被人设计在哀愁的、惹人怜的形象上,满足了别人的想象。关于意境小组讨论:

有人说《断章》是一首言情诗,还有人说它是一首哲理诗,你的看法是什么?

这首诗的意味在阐明哲理,表明“世间万物皆有关联,真所谓牵一发而动全身。你站在桥上看风景,另有一人却在高处观赏,连你也一起看进去,成为风景的一部分。……而更巧妙的是它阐明了世间的关系有主有客,但主客之势变易不居,是相对而非绝对”。余光中认为:为什么说这是一首哲理诗? 《断章》写于1935年,此时的卞之琳正处在失恋的痛苦中。

1933年,卞之琳和苏州的张充和彼此爱恋,但最终两人没能走到→起。这次短暂恋爱的幸福和痛苦留在了卞之琳的内心深处,他由对飘逝爱情的怀恋,对爱情稍纵即逝的感悟,进而揭示世间万物的哲理。此后作者又写下了《鱼化石》《距离的组织》等含有浓厚哲理意味的言情诗。

为何说是一首言情诗?

你站在桥上看风景 面对着眼前的美景

一副心醉神迷之态

对身外之事却浑然不知

然而……看风景的人在楼上看你登高临楼

眼里所看的竟不是“风景”

是那个正“站在桥上看风景”的 你

那钟情于人的楼上人

定是个俊逸潇洒、

云游天下的少年郎

含情脉脉、痴态可怜

可心中的情思又有谁知?落花有意,流水无情

引人回忆,激人遐想

如织月色

那么神秘,那么奇妙

那么甜蜜,那么惬意

一片淡雅、轻柔、迷朦

明月装饰了你的窗你装饰了别人的梦装饰

梦

一次心灵奥秘的深切剖白

压抑的单恋之情是多么地强烈灼人

没有一句爱情的直露表白

闻一多在《诗的格律》中提出了著名的“三美”主张,即音乐美、绘画美、建筑美。在《断章》中,三美得到了体现。 在语言安排上,《断章》极富特色,前后两句主语和宾语在内涵上相同而在功能上却发生了互换。“你站在桥上看风景”和“看风景人在楼上看你”,“看”这一动词没有变,而看的主体与客体却发生了互换;“明月装饰了你的窗子”和“你装饰了别人的梦”,也是同样的句法。这种形式,不仅使诗句的首尾相联,加强了诗句的衔接和语言的密度,而且主语和宾语、主体意象和客体意象互换,增强了诗画意境的统一,在听觉上给人一种余音回旋的享受,也就是说诗歌蕴涵了音乐美。 音乐美 简洁、明快的四行诗,造就了永恒的令人遐思无限的风景。诗的上节虽然写“风景”,但并没有泼墨在对风景的描绘上,只是不经意地露出那桥、那楼、那观景人,让人联想到桥下的流水、游船,还有岸上的杨柳……整个就像一幅淡淡的水墨画,留下若隐若现的虚化的背景让读者自己去想象,使读者回味无穷。绘画美: 《断章》中作者的观察视角不是固定的,他通过视角出发点和落点的改变,使诗取得了交错重叠的视觉效果,使诗的形式变得丰富起来,更具美感。

这和一些中国古诗不同,例如柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟菱笠翁,独钓寒江雪”。作者在描写雪山、飞鸟、道路、孤舟、渔翁等的时候没有视角的转换,它们之间的关系是平行独立的,观察点均来自远离景物的一个固定方位。

绘画美: 然而,在《断章》第一句“你站在桥上看风景”中,第二人称“你”是视角的出发点,“风景”是视角的落点。第二句则是从第三人称视角出发,从“看风景”这个短语来看,视角落点应该也是“风景”,但作者却转写“看风景人在楼上看你”,视角落点变成了“你”,也就是说“风景”和“你”已经合而为一了,“你”成了风景。这样,视角的落点发生了变化,主体和客体发生了转换,让人不禁要问"你、风景、看风景人"到底谁在看谁呢?主体到底是"你"还是"看风景人"呢?

绘画美: 建筑美要求新诗在结构上完整、对称。

“你站在桥上看风景,”连 标点是九个字。“看风景人在楼上看你。”连标点是十个字。而下节“明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。”字数正好颠倒过来,整首诗从形式上构成了两个对称的梯形图案,犹如一条中轴线两边排列着两栋复体建筑,完整、协调。这样的诗歌形式给人庄重、统一的感觉。

建筑美: 小桥、流水、人家是我们非常熟悉的风景,卞之琳的《断章》却是通过“你”“桥”“风景”等几个意象的不定组合,为我们展现了一幅蕴涵人生哲理的别样风景图,不仅让我们体会到了爱情的美好和短暂,同时也为我们打开了二扇思想之窗。现在前人己逝,然而他的《断章》却成了一道永恒、令人遐思无限的风景。扩写: 发挥你的想象力,给上段(下段)诗进行扩写,使内容更加丰富多彩。

(每段100字左右) 你站在桥上,望着映红的天空,感叹着流年似水,我正在楼头上念着你。终于,我在某个黄昏看见了你。我不能表示,因为那些将自己捆在屋里的理由,我只能看着你,然后默默念你。当夜晚降临,你的窗子像画的框,镶嵌于明月之夜,慢慢地睡了,你知道么?有人,正梦着你。 谢谢!