山东省济宁市实验中学2023-2024学年高二下学期3月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济宁市实验中学2023-2024学年高二下学期3月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 835.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-31 00:42:39 | ||

图片预览

文档简介

济宁市实验中学2022级高二下学期3月测试

历史试题

考试范围:选择性必修三;考试时间:90分钟

注意事项:请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

单选题(共30小题,60分)

1.早在部落联盟时代,黄帝尊为天子,设官“抚万民,度四方”;帝尧之时,“百姓昭明,合和万国”;虞拜设官分职,“播时百谷”以解除饥馑,“敬敷五教”以教化民众,这些做法( )

A.为周朝治国理政提供了借鉴 B.体现统治者以农为本的理念

C.说明当时以禅让制推选首领 D.说明当时尚未出现阶级差别

2.荀子将君臣之间的政治关系比拟为“父母”与“赤子”。在荀子看来,虽然子女因父而生,但父在养育子女方面有所欠缺;母亲虽然能养育子女,却无法对其进行教诲;君则可以兼顾“养”与“教”。据此可知,荀子( )

A.具有朴素的民本思想 B.强调君主统治的重要性

C.重视道德与人伦结合 D.吸收了法家的伦理学说

3.战国时期,女娲传说和伏羲传说分别流行于我国的南北各地。然而西汉时期,他们或被演绎成为兄妹关系,或被演绎成夫妻关系,“伏羲鳞身,女娲蛇躯”成为常见于文人诗赋、砖石和绢画的基本题材。这一变化( )

A.说明儒家思想确立为主流思想 B.是南北长途贸易发展的结果

C.与大一统局面的巩固密切相关 D.反映汉代文化趋于政策宽松

4.《汉书·张骞传》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:“臣在大夏时,见邓竹杖、蜀布,问安得此,大夏因人曰:‘吾贾人往市之身毒国(印度)。身毒国在大夏东南可数千里。其俗土著,与大夏同,而卑湿暑热。其民乘象以战。其国临大水焉。’”据此可知当时( )

A.西南丝绸之路由张骞开通 B.汉朝学习大夏印度文化习俗

C.汉朝与大夏实现直接贸易 D.四川和印度已存在商品贸易

5.汉武帝时期,张骞两次前往西域,在此基础上,中国与西方国家交往的商业通道——丝绸之路,得以开拓。汉王朝在派遣使节通往西域时,赠礼一般都很丰厚。汉使所需食物及牛马等,全部用币帛购买,并不采取无偿征派的形式。这主要是因为汉朝( )

A.与西域各国实行朝贡贸易 B.经营西域重在政治目的

C.生产力水平远高于西域 D.经济繁荣国家财政充盈

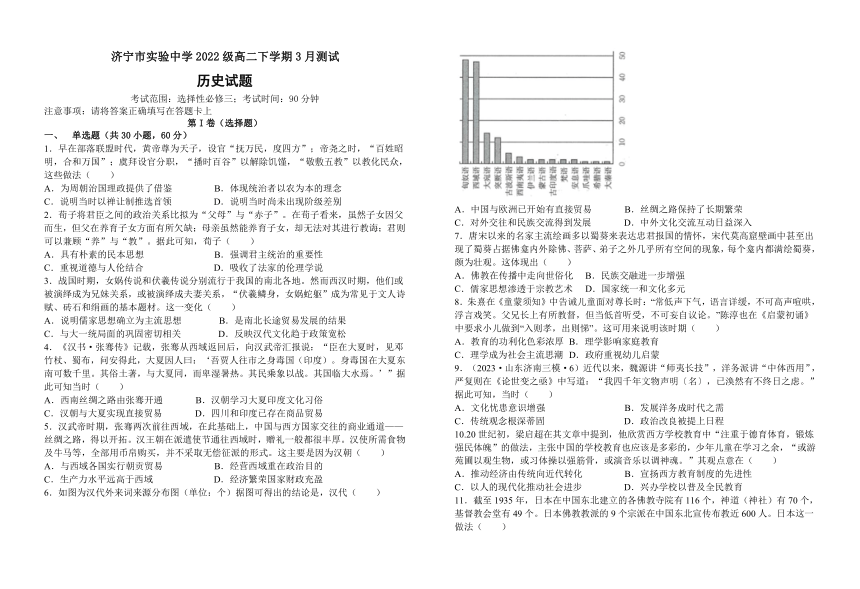

6.如图为汉代外来词来源分布图(单位:个)据图可得出的结论是,汉代( )

A.中国与欧洲已开始有直接贸易 B.丝绸之路保持了长期繁荣

C.对外交往和民族交流得到发展 D.中外文化交流互动日益深入

7.唐宋以来的名家主流绘画多以蜀葵来表达忠君报国的情怀,宋代莫高窟壁画中甚至出现了蜀葵占据佛龛内外除佛、菩萨、弟子之外几乎所有空间的现象,每个龛内都满绘蜀葵,颇为壮观。这体现出( )

A.佛教在传播中走向世俗化 B.民族交融进一步增强

C.儒家思想渗透于宗教艺术 D.国家统一和文化多元

8.朱熹在《童蒙须知》中告诫儿童面对尊长时:“常低声下气,语言详缓,不可高声喧哄,浮言戏笑。父兄长上有所教督,但当低首听受,不可妄自议论。”陈淳也在《启蒙初诵》中要求小儿做到“入则孝,出则悌”。这可用来说明该时期( )

A.教育的功利化色彩浓厚 B.理学影响家庭教育

C.理学成为社会主流思潮 D.政府重视幼儿启蒙

9.(2023·山东济南三模·6)近代以来,魏源讲“师夷长技”,洋务派讲“中体西用”,严复则在《论世变之亟》中写道:“我四千年文物声明〔名〕,已涣然有不终日之虑。”据此可知,当时( )

A.文化忧患意识增强 B.发展洋务成时代之需

C.传统观念根深蒂固 D.政治改良被提上日程

10.20世纪初,梁启超在其文章中提到,他欣赏西方学校教育中“注重于德育体育,锻炼强民体魄”的做法,主张中国的学校教育也应该是多彩的,少年儿童在学习之余,“或游苑圃以观生物,或习体操以强筋骨,或演音乐以调神魂。”其观点意在( )

A.推动经济由传统向近代转化 B.宣扬西方教育制度的先进性

C.以人的现代化推动社会进步 D.兴办学校以普及全民教育

11.截至1935年,日本在中国东北建立的各佛教寺院有116个,神道(神社)有70个,基督教会堂有49个。日本佛教教派的9个宗派在中国东北宣传布教近600人。日本这一做法( )

A.加强了对中国的文化渗透 B.改变了佛教在中国的地位

C.推动了中国文化的转型 D.增进了中日文化的交流

12.下表为改革开放前后中国高等教育办学方式的变化。这些变化反映出( )

改革开放前 改革开放后

学校体制 国有化 一主多元

资金来源 单一的投资制 多渠道集资

教学观念 以知识为本、以教师为中心 以学生为中心

招生就业制度 统招统配 面向市场

A.思想变革与社会变革同步 B.高等教育率先实现现代化

C.国家政策影响办学体制 D.高等教育已形成完整体系

13.《荷马史诗》里对许多事物的描写同克里特一迈锡尼文化的实物相符,正如《奥德赛》里所说:墨涅拉奥斯的宫殿和阿尔基诺斯的宫殿中有各种青铜和金银装饰,宫里储满粮食、美酒和果实,随同酒宴的还有各种竞技娱乐和舞蹈等。这表明《荷马史诗》( )

A.具有丰富的文学想象力 B.印证了古希腊社会奢靡的风俗

C.影响了近代西方的文化 D.是研究古希腊社会的珍贵文献

14.5400年前两河流域出现楔形文字,5000年前埃及出现象形文字,4500—3700年前印度出现印章文字,3300年前中国出现甲骨文,1800年前玛雅人发明象形文字。除甲骨文外,其他文字都已失传或消失,其主要原因是( )

A.文明交流 B.民族迁徙 C.异族征服 D.政权更迭

15.日耳曼统治者在灭亡了西罗马之后却主动学习了古罗马以法治国的统治理念,“作为征服者反而被被征服者所征服”,这种现象出现的根本原因是( )

A.日耳曼人认识到自己的落后 B.农耕文明比游牧文明更加优越

C.罗马法律处于世界领先地位 D.日耳曼统治者巩固统治的需要

16.希罗多德所撰《历史》一书的开篇之语中写道,“把这些研究成果发表出来,是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘,为了使希腊人和异邦人的那些值得赞叹的丰功伟绩不致失去他们的光彩。”这反映了希罗多德( )

A.强烈的历史使命感 B.开阔宏观的治史视野

C.拥护希腊民主政治 D.追求真实的理性精神

17.在希腊化世界,希腊文成为各地通用的官方语言,当地原来的语言文字如埃及的象形文字和西亚的楔形文字等逐渐被弃而不用。这表明希腊化时期( )

A.西亚北非传统文明遭到毁灭 B.启动了全球化进程

C.政治权力深刻影响文化走向 D.民族交融逐渐深入

18.伊斯兰教创始人穆罕默德在传教之初即承认犹太教徒、基督徒为“有经典的人”。欧麦尔时代,每征服一地,欧麦尔必嘱咐战士宽待基督徒。在攻打埃及之前,欧麦尔还特意嘱咐将士:“你们若进入埃及,必须善待科普特人。”这些举措( )

A.实现了民族间的和睦 B.开启了东西方的文化交流

C.旨在丰富阿拉伯文化 D.推动了阿拉伯文化的传播

19.浩如烟海的日本古代典籍,保存了大量中国已经失传的唐诗作品和唐代诗学理论资料,成为中国学者辑佚唐诗作品、研究唐诗的重要史料。这表明( )

A.中日两国文化同根同源 B.日本更重视文化的传承

C.日本深受中华文化影响 D.唐诗深受日本国民欢迎

20.10世纪时,威尼斯港的活动已达到异乎寻常的规模。因有利可图,威尼斯人也同穆斯林做生意。威尼斯人建造的圣马可基督教堂正门上方的装饰拱顶亦具有明显的伊斯兰风格。这主要说明( )

A.伊斯兰教在欧洲广泛传播 B.商贸活动促进了文化交流

C.威尼斯成为世界商贸中心 D.宗教之间的关系逐步融洽

21.17世纪,马尼拉地区每年有大量人口流入墨西哥,这在一定程度上缓解了墨西哥的劳动力短缺危机,扩大了瓷器以及白银贸易,而马尼拉人口迁移也为菲律宾带来了高产作物和大量商品收入。据此可知,当时( )

A.美洲成为世界贸易中心 B.殖民扩张加强世界联系

C.亚美两洲生活水平相当 D.人口迁移促进经济发展

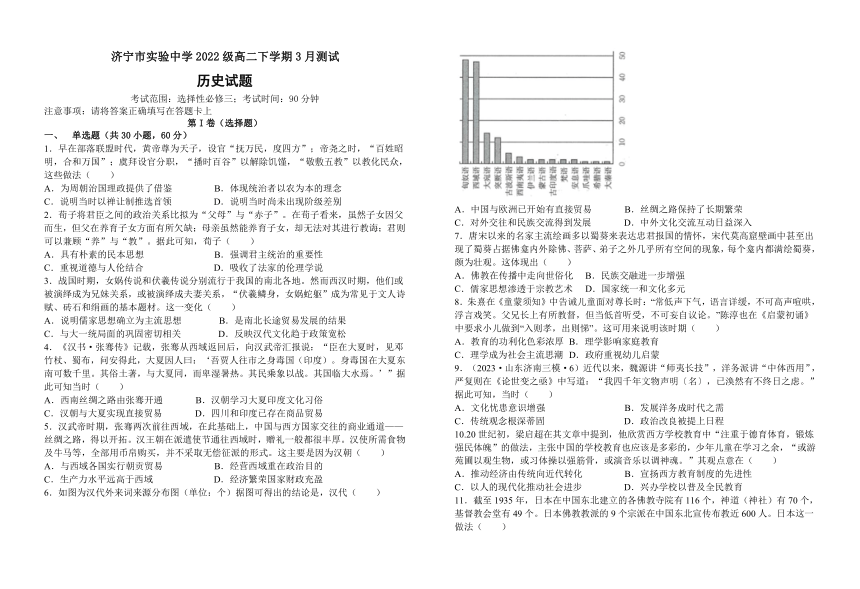

22.如表是1650—1900年间亚、欧、美、非四大洲人口占世界总人口的比例变化表(单位:%)其中代表美洲的是( )

A.A B.B C.C D.D

23.1756年,伏尔泰这样评价中国:“人类肯定想象不出一个比这更好的政府: 一切都由一级 从属一级的衙门来裁决,官员必须经过好几次严格的考试才录用。”他作出这一评价是为了( )

A. 探索国家治理的同一性 B.构建未来理想社会

C. 揭示社会发展的差异性 D. 实现考试公平公正

24.19世纪后期,华茶输出几乎占国际茶叶市场之半,但到1900年,印茶的输出额超过华茶。至清末民初,英属印度成为国际茶叶第一出口大国,英属锡兰上升为第二位,中国则下降为第三位。这种变化出现的主要原因是( )

A.国际饮茶习俗的变化 B.殖民地的生产专业化

C.世界市场的最终形成 D.中华文化影响力下降

25.泛非主义思想产生于19世纪末,是非洲人民反殖斗争、反对白人种族主义和美洲黑人反对奴隶制斗争的产物;1900年在伦敦举行的第一次会议讨论了全世界黑人的境遇问题,提出“非洲是非洲人的非洲”的口号,形成了泛非主义思想;一战后,又连续召开了5次泛非大会。由此可见泛非会议( )

A.导致了非洲的殖民秩序崩溃 B.促进了非洲经济一体化发展

C.唤醒了非洲的民族自决意识 D.维护了非洲地区文化统一性

26.一战结束后,黄金海岸的英国传教士无可奈何地说,从欧洲回国的非洲士兵对“欧洲人”远不像过去那样尊敬了;法国驻几内亚总督也承认,复员回来的老兵们把不服从殖民当局的命令作为高尚文明的标志。这反映了一战( )

A.使英法失去了殖民霸主的地位 B.打破了非洲大陆封闭隔绝状态

C.暴露了帝国主义战争的非正义 D.促进了非洲民族解放斗争发展

27.1913年,德国外交部用于支持海外学校的预算拨款,达150万马克;1920年,法国外交部将国外法语学校与著作办公室升格为法语著作司;1934年英国对外关系委员会成立,负责推进英国的海外利益的“特别文化使命”。这表明三国( )

A.把争夺文化霸权列为首要任务 B.文化输出与世界扩张同步

C.实现国家战略以文化手段为主 D.文化传播由自发进入自觉

28.亨廷顿说:“世俗主义者真纳成为把伊斯兰教作为巴基斯坦国基础的热情倡导者。盎格鲁化的李光耀学会了汉语普通话,并成为一个能言善辩的儒教促进者。信仰基督教的锡兰政治家班达拉奈克皈依了佛教并求助于僧伽罗民族主义。”这说明,西方文化的扩张( )

A.受到非西方国家的顽强抵抗 B.将世界其他地区的文化边缘化

C.未能抹杀世界文化的多样性 D.体现了近代文化交流的双向性

29.下图为二战后部分时期美国移民来源地的变化情况。影响这一变化的主要因素( )

A.美国经济的强大吸引力 B.经济全球化的加速发展

C.美国多元文化的包容性 D.冷战导致难民涌入美国

30.下表所列是20世纪70年代以来联合国教科文组织通过或更新发布的主要文件。它们共同体现的核心理念是( )

1972年 《保护世界文化和自然遗产公约》 1978年 《世界遗产名录》收录了首批12处世界遗产 1998年 《“人类口头和非物质文化遗产代表作”条例》 2003年 《保护非物质文化遗产公约》 2019年 《濒危世界遗产名录》已收录33个国家的53项世界遗产(包括文化遗产36项和自然遗产17项)

A.完善对文化遗产的认识 B.维护文化多样性和创造性

C.确保文化遗产的真实性 D.有效保护文化和自然遗产

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(共3小题,40分)

31.“三兔共耳”图案,即三只兔子共用三只耳朵,首尾相接,追逐奔跑,其在国内外不同时期多有发现。请阅读材料,并完成下列要求。(14分)

国内外部分“三兔共耳”图案

敦煌莫高窟407窟,中国 瓷器碎片,埃及 教堂廊窗,德国

材料一 敦煌莫高窟“三兔共耳”图案统计表

隋朝 初唐 中唐 晚唐

所在洞窟 305窟383窟397窟406窟407窟420窟 205窟 144窟200窟237窟358窟468窟 127窟139窟145窟147窟

数量 6 1 5 4

——据《敦煌石窟内容总录》国外“三兔共耳”图案主要分布表(部分)

地区 国家 时间 载体

中、西亚等亚洲地区 巴基斯坦 9或11世纪 陶瓷浮雕

土库曼斯坦 12世纪 压花陶瓷器皿

叙利亚 13世纪 彩陶

伊朗 13世纪 蒙古铜钱

非洲 埃及 13世纪 瓷器碎片

欧洲 法国 13世纪 瓷砖

德国 13—14世纪 教堂钟刻、瓷砖等

英国 13—15世纪 教堂彩绘、瓷砖、手抄圣经书稿等

——AllisonMeier,TheMysteryoftheThreeHaresMotif,etc。

材料二 关于“三兔共耳”图案的起源地,主要说法如表

中国说 该图案现存最早发现于敦煌,所采用的“共生”创作手法,早在中国新石器时代及商周时期已经存在,也与战国三兽纹、汉代三雁纹、三鱼共头等如出一辙,故应主要起源于中国传统纹样

印度说 该图案仅见于敦煌,在中原、江南等中国文化核心地区未见遗存。而莫高窟为佛窑,故该图案应该具有佛教内涵,与印度佛教中佛陀转生为兔等传说应该存在内在关联,故应起源于印度

中亚或两亚说 该图案与历史上波斯(今伊朗)、萨珊(今伊朗)、粟特(今塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦境内)等的类似纹样及艺术风格存在相似之处,而敦煌艺术中狩猎纹、翼马纹等装饰纹样同样与波斯风格相吻合

(1)根据材料一写出“三兔共耳”图案的传播路线,并结合所学知识,分析该传播路线的成因。(6分)

(2)请选择材料二中的一种观点或自拟观点表达你对“三兔共耳”图案起源地的看法,并综合运用上述图文及所学知识阐述理由。(要求:观点明确,史实准确,史论结合,逻辑清晰)(8分)

32.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 19世纪80年代初英国传教士李提摩太在北京会见新上任公使的意见

以下事例表明,采取行动,使中国政府保障“容忍条款”的贯彻落实,是多么的迫切。

……

(6)山东巡抚连续几次拒绝为传教士解决麻烦;

(8)山西省的学政告诫省学的教授和学生们,如果有人接受了基督教的信仰,将被取消学位;

……

(9)湖北省德安府的知府为近万人参加的三年一次的乡试出了以下两个论文题目:“民之所好好之”(出自《大学》或《伟大的学问》),以及“攻乎异端”(出自《论语》)。

……

一位美国领士告诉我,有个道台对他说,他将严格遵守道光帝颁布的《大清律例》。这就意味着,他不考虑与外国签订的各种条约,而只遵守在此之前的中国法律。

——摘编自李提摩太回忆录《亲历晚清四十五年》

根据材料,评析李提摩太会见新上任公使的意见。(12分)

33.(15分)阅读材料,回答问题。

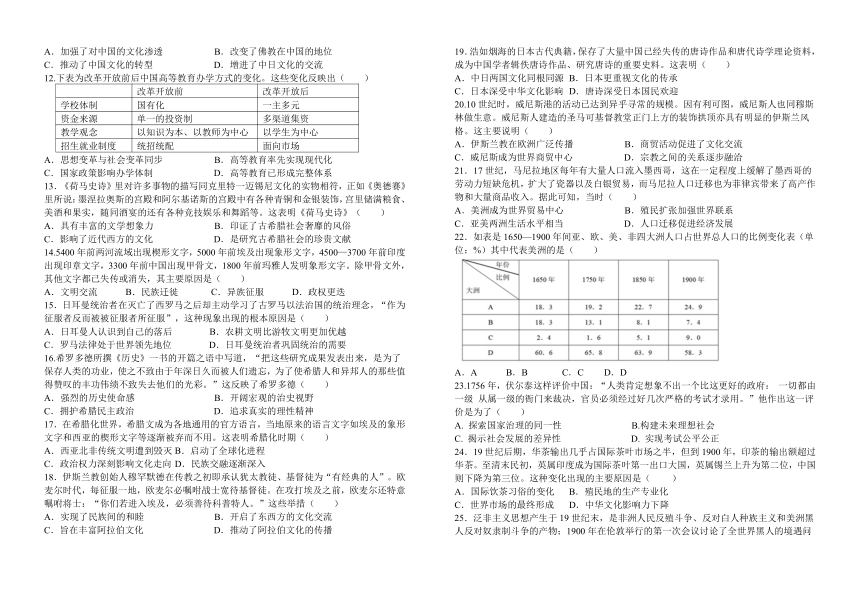

“茶”字发音的传播史

据材料并结合所学知识,对“茶”字发音的传播进行阐释。(14分)

高二历史3月月考参考答案

1-10 ABCDB,CCBAC

11-20 ACDCD,ACDCB

21-30 DCBBC,DBCBB

31.(1)路线:发源于敦煌,经中亚、西亚或北非,传至欧洲。

成因:丝绸之路的发展;蒙古西征的影响;拜占庭帝国、奥斯曼帝国的影响;佛教、基督教等宗教的传播。(6分)

(2)观点:赞同“中国说”。

阐述:据材料一、该图案在国外的出现时间,均晚于中国;据材料二、该图案的创作手法与相似图案,在中国早已出现;该图案与中亚、西亚等地艺术风格的相似性,无法找到直接证据。

结论:“中国说”的史料实证最为扎实,而其他两种观点均存在无法解决的逻辑漏洞,不足以采信。

参考答案二观点:赞同“中亚或西亚说”。

阐述:该图案亦未在敦煌之外中国文化核心地区发现;敦煌地理位置临近中亚及西亚地区,文化联系或交流相对便利;敦煌艺术的纹饰与中亚、西亚相似性较多,可为旁证。

结论:该图案在敦煌出现虽然最早,但应是“流”而不是“源”。

参考答案三观点:该图案是中外文化融汇的结果。

说明:据材料一、该图案最早在中国出现,且创作手法与相似图案早已有之。

据材料二、敦煌长期处于中原王朝统治的边缘地区,容易受到印度、波斯等异域文明的影响;该图案仅见于敦煌佛窟,未在中国文化核心地区发现,兼之佛教中保存有与兔相关的记载,说明其与佛教关系密切。

结论:该图案是多元文化交流互鉴的结晶。(任一个观点8分)

32.(12分)

李提摩太希望公使要求清政府保障西方传教。(2分)

随着西方侵略不断加深,中西方文化的交流与碰撞加剧。部分清政府官员抵制基督教传教行为,传教士与民众的矛盾日益激化。在此背景下,李提摩太向公使寻求帮助。(6分)

该意见为西方文化在中国进一步传播与渗透作铺垫,加剧了文化冲突,其实质上是为西方实施侵略提供借口。(4分)

33.(14分)

(一)作答应包括以下角度:

从茶的起源和中国有两种读音的角度作答;

从茶的传播原因、途径的角度作答;

从茶发音系统分布地区的角度作答;

从茶的传播对世界影响的角度作答。

(二)示例:

茶起源于中国,北方以及广东地区“茶”字的发音形成今天世界上的cha发音系统;厦门方言发音形成今天的tea发音系统。随着贸易发展,传播到周边地区及欧洲、美洲、非洲、大洋洲等地区。(3分)

不同发音系统的形成与茶叶贸易路线有密切关系。中国古代丝绸之路发达,茶叶从北方以及广东地区,经陆上、海上丝绸之路传播到东亚、东南亚、中亚和西亚,又转销到东欧和东非地区。cha的发音也随之传入这些地区。(3分)

新航路开辟后,欧洲主要商路和贸易中心从地中海沿岸转移到大西洋沿岸,形成了新的海上茶叶贸易商路。葡萄牙主要从澳门进口茶叶,沿新航路将茶叶引入本土及其海外殖民地,在这些地区形成了cha的发音;荷兰、英国多从厦门进口茶叶,并沿新航路将茶叶引入南非、西非和西欧地区,于是由厦门方言形成的tea的发音伴随西欧商人和殖民者的脚步传到这些地区。(6分)

茶是中国先民的伟大发现,随着中国茶贸易的发展和西方国家的殖民扩张,“茶”字不同发音传播到不同地区;中华优秀传统文化也以“茶”为载体随之传播,对世界产生重大影响。(2分)

4

历史试题

考试范围:选择性必修三;考试时间:90分钟

注意事项:请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

单选题(共30小题,60分)

1.早在部落联盟时代,黄帝尊为天子,设官“抚万民,度四方”;帝尧之时,“百姓昭明,合和万国”;虞拜设官分职,“播时百谷”以解除饥馑,“敬敷五教”以教化民众,这些做法( )

A.为周朝治国理政提供了借鉴 B.体现统治者以农为本的理念

C.说明当时以禅让制推选首领 D.说明当时尚未出现阶级差别

2.荀子将君臣之间的政治关系比拟为“父母”与“赤子”。在荀子看来,虽然子女因父而生,但父在养育子女方面有所欠缺;母亲虽然能养育子女,却无法对其进行教诲;君则可以兼顾“养”与“教”。据此可知,荀子( )

A.具有朴素的民本思想 B.强调君主统治的重要性

C.重视道德与人伦结合 D.吸收了法家的伦理学说

3.战国时期,女娲传说和伏羲传说分别流行于我国的南北各地。然而西汉时期,他们或被演绎成为兄妹关系,或被演绎成夫妻关系,“伏羲鳞身,女娲蛇躯”成为常见于文人诗赋、砖石和绢画的基本题材。这一变化( )

A.说明儒家思想确立为主流思想 B.是南北长途贸易发展的结果

C.与大一统局面的巩固密切相关 D.反映汉代文化趋于政策宽松

4.《汉书·张骞传》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:“臣在大夏时,见邓竹杖、蜀布,问安得此,大夏因人曰:‘吾贾人往市之身毒国(印度)。身毒国在大夏东南可数千里。其俗土著,与大夏同,而卑湿暑热。其民乘象以战。其国临大水焉。’”据此可知当时( )

A.西南丝绸之路由张骞开通 B.汉朝学习大夏印度文化习俗

C.汉朝与大夏实现直接贸易 D.四川和印度已存在商品贸易

5.汉武帝时期,张骞两次前往西域,在此基础上,中国与西方国家交往的商业通道——丝绸之路,得以开拓。汉王朝在派遣使节通往西域时,赠礼一般都很丰厚。汉使所需食物及牛马等,全部用币帛购买,并不采取无偿征派的形式。这主要是因为汉朝( )

A.与西域各国实行朝贡贸易 B.经营西域重在政治目的

C.生产力水平远高于西域 D.经济繁荣国家财政充盈

6.如图为汉代外来词来源分布图(单位:个)据图可得出的结论是,汉代( )

A.中国与欧洲已开始有直接贸易 B.丝绸之路保持了长期繁荣

C.对外交往和民族交流得到发展 D.中外文化交流互动日益深入

7.唐宋以来的名家主流绘画多以蜀葵来表达忠君报国的情怀,宋代莫高窟壁画中甚至出现了蜀葵占据佛龛内外除佛、菩萨、弟子之外几乎所有空间的现象,每个龛内都满绘蜀葵,颇为壮观。这体现出( )

A.佛教在传播中走向世俗化 B.民族交融进一步增强

C.儒家思想渗透于宗教艺术 D.国家统一和文化多元

8.朱熹在《童蒙须知》中告诫儿童面对尊长时:“常低声下气,语言详缓,不可高声喧哄,浮言戏笑。父兄长上有所教督,但当低首听受,不可妄自议论。”陈淳也在《启蒙初诵》中要求小儿做到“入则孝,出则悌”。这可用来说明该时期( )

A.教育的功利化色彩浓厚 B.理学影响家庭教育

C.理学成为社会主流思潮 D.政府重视幼儿启蒙

9.(2023·山东济南三模·6)近代以来,魏源讲“师夷长技”,洋务派讲“中体西用”,严复则在《论世变之亟》中写道:“我四千年文物声明〔名〕,已涣然有不终日之虑。”据此可知,当时( )

A.文化忧患意识增强 B.发展洋务成时代之需

C.传统观念根深蒂固 D.政治改良被提上日程

10.20世纪初,梁启超在其文章中提到,他欣赏西方学校教育中“注重于德育体育,锻炼强民体魄”的做法,主张中国的学校教育也应该是多彩的,少年儿童在学习之余,“或游苑圃以观生物,或习体操以强筋骨,或演音乐以调神魂。”其观点意在( )

A.推动经济由传统向近代转化 B.宣扬西方教育制度的先进性

C.以人的现代化推动社会进步 D.兴办学校以普及全民教育

11.截至1935年,日本在中国东北建立的各佛教寺院有116个,神道(神社)有70个,基督教会堂有49个。日本佛教教派的9个宗派在中国东北宣传布教近600人。日本这一做法( )

A.加强了对中国的文化渗透 B.改变了佛教在中国的地位

C.推动了中国文化的转型 D.增进了中日文化的交流

12.下表为改革开放前后中国高等教育办学方式的变化。这些变化反映出( )

改革开放前 改革开放后

学校体制 国有化 一主多元

资金来源 单一的投资制 多渠道集资

教学观念 以知识为本、以教师为中心 以学生为中心

招生就业制度 统招统配 面向市场

A.思想变革与社会变革同步 B.高等教育率先实现现代化

C.国家政策影响办学体制 D.高等教育已形成完整体系

13.《荷马史诗》里对许多事物的描写同克里特一迈锡尼文化的实物相符,正如《奥德赛》里所说:墨涅拉奥斯的宫殿和阿尔基诺斯的宫殿中有各种青铜和金银装饰,宫里储满粮食、美酒和果实,随同酒宴的还有各种竞技娱乐和舞蹈等。这表明《荷马史诗》( )

A.具有丰富的文学想象力 B.印证了古希腊社会奢靡的风俗

C.影响了近代西方的文化 D.是研究古希腊社会的珍贵文献

14.5400年前两河流域出现楔形文字,5000年前埃及出现象形文字,4500—3700年前印度出现印章文字,3300年前中国出现甲骨文,1800年前玛雅人发明象形文字。除甲骨文外,其他文字都已失传或消失,其主要原因是( )

A.文明交流 B.民族迁徙 C.异族征服 D.政权更迭

15.日耳曼统治者在灭亡了西罗马之后却主动学习了古罗马以法治国的统治理念,“作为征服者反而被被征服者所征服”,这种现象出现的根本原因是( )

A.日耳曼人认识到自己的落后 B.农耕文明比游牧文明更加优越

C.罗马法律处于世界领先地位 D.日耳曼统治者巩固统治的需要

16.希罗多德所撰《历史》一书的开篇之语中写道,“把这些研究成果发表出来,是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘,为了使希腊人和异邦人的那些值得赞叹的丰功伟绩不致失去他们的光彩。”这反映了希罗多德( )

A.强烈的历史使命感 B.开阔宏观的治史视野

C.拥护希腊民主政治 D.追求真实的理性精神

17.在希腊化世界,希腊文成为各地通用的官方语言,当地原来的语言文字如埃及的象形文字和西亚的楔形文字等逐渐被弃而不用。这表明希腊化时期( )

A.西亚北非传统文明遭到毁灭 B.启动了全球化进程

C.政治权力深刻影响文化走向 D.民族交融逐渐深入

18.伊斯兰教创始人穆罕默德在传教之初即承认犹太教徒、基督徒为“有经典的人”。欧麦尔时代,每征服一地,欧麦尔必嘱咐战士宽待基督徒。在攻打埃及之前,欧麦尔还特意嘱咐将士:“你们若进入埃及,必须善待科普特人。”这些举措( )

A.实现了民族间的和睦 B.开启了东西方的文化交流

C.旨在丰富阿拉伯文化 D.推动了阿拉伯文化的传播

19.浩如烟海的日本古代典籍,保存了大量中国已经失传的唐诗作品和唐代诗学理论资料,成为中国学者辑佚唐诗作品、研究唐诗的重要史料。这表明( )

A.中日两国文化同根同源 B.日本更重视文化的传承

C.日本深受中华文化影响 D.唐诗深受日本国民欢迎

20.10世纪时,威尼斯港的活动已达到异乎寻常的规模。因有利可图,威尼斯人也同穆斯林做生意。威尼斯人建造的圣马可基督教堂正门上方的装饰拱顶亦具有明显的伊斯兰风格。这主要说明( )

A.伊斯兰教在欧洲广泛传播 B.商贸活动促进了文化交流

C.威尼斯成为世界商贸中心 D.宗教之间的关系逐步融洽

21.17世纪,马尼拉地区每年有大量人口流入墨西哥,这在一定程度上缓解了墨西哥的劳动力短缺危机,扩大了瓷器以及白银贸易,而马尼拉人口迁移也为菲律宾带来了高产作物和大量商品收入。据此可知,当时( )

A.美洲成为世界贸易中心 B.殖民扩张加强世界联系

C.亚美两洲生活水平相当 D.人口迁移促进经济发展

22.如表是1650—1900年间亚、欧、美、非四大洲人口占世界总人口的比例变化表(单位:%)其中代表美洲的是( )

A.A B.B C.C D.D

23.1756年,伏尔泰这样评价中国:“人类肯定想象不出一个比这更好的政府: 一切都由一级 从属一级的衙门来裁决,官员必须经过好几次严格的考试才录用。”他作出这一评价是为了( )

A. 探索国家治理的同一性 B.构建未来理想社会

C. 揭示社会发展的差异性 D. 实现考试公平公正

24.19世纪后期,华茶输出几乎占国际茶叶市场之半,但到1900年,印茶的输出额超过华茶。至清末民初,英属印度成为国际茶叶第一出口大国,英属锡兰上升为第二位,中国则下降为第三位。这种变化出现的主要原因是( )

A.国际饮茶习俗的变化 B.殖民地的生产专业化

C.世界市场的最终形成 D.中华文化影响力下降

25.泛非主义思想产生于19世纪末,是非洲人民反殖斗争、反对白人种族主义和美洲黑人反对奴隶制斗争的产物;1900年在伦敦举行的第一次会议讨论了全世界黑人的境遇问题,提出“非洲是非洲人的非洲”的口号,形成了泛非主义思想;一战后,又连续召开了5次泛非大会。由此可见泛非会议( )

A.导致了非洲的殖民秩序崩溃 B.促进了非洲经济一体化发展

C.唤醒了非洲的民族自决意识 D.维护了非洲地区文化统一性

26.一战结束后,黄金海岸的英国传教士无可奈何地说,从欧洲回国的非洲士兵对“欧洲人”远不像过去那样尊敬了;法国驻几内亚总督也承认,复员回来的老兵们把不服从殖民当局的命令作为高尚文明的标志。这反映了一战( )

A.使英法失去了殖民霸主的地位 B.打破了非洲大陆封闭隔绝状态

C.暴露了帝国主义战争的非正义 D.促进了非洲民族解放斗争发展

27.1913年,德国外交部用于支持海外学校的预算拨款,达150万马克;1920年,法国外交部将国外法语学校与著作办公室升格为法语著作司;1934年英国对外关系委员会成立,负责推进英国的海外利益的“特别文化使命”。这表明三国( )

A.把争夺文化霸权列为首要任务 B.文化输出与世界扩张同步

C.实现国家战略以文化手段为主 D.文化传播由自发进入自觉

28.亨廷顿说:“世俗主义者真纳成为把伊斯兰教作为巴基斯坦国基础的热情倡导者。盎格鲁化的李光耀学会了汉语普通话,并成为一个能言善辩的儒教促进者。信仰基督教的锡兰政治家班达拉奈克皈依了佛教并求助于僧伽罗民族主义。”这说明,西方文化的扩张( )

A.受到非西方国家的顽强抵抗 B.将世界其他地区的文化边缘化

C.未能抹杀世界文化的多样性 D.体现了近代文化交流的双向性

29.下图为二战后部分时期美国移民来源地的变化情况。影响这一变化的主要因素( )

A.美国经济的强大吸引力 B.经济全球化的加速发展

C.美国多元文化的包容性 D.冷战导致难民涌入美国

30.下表所列是20世纪70年代以来联合国教科文组织通过或更新发布的主要文件。它们共同体现的核心理念是( )

1972年 《保护世界文化和自然遗产公约》 1978年 《世界遗产名录》收录了首批12处世界遗产 1998年 《“人类口头和非物质文化遗产代表作”条例》 2003年 《保护非物质文化遗产公约》 2019年 《濒危世界遗产名录》已收录33个国家的53项世界遗产(包括文化遗产36项和自然遗产17项)

A.完善对文化遗产的认识 B.维护文化多样性和创造性

C.确保文化遗产的真实性 D.有效保护文化和自然遗产

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(共3小题,40分)

31.“三兔共耳”图案,即三只兔子共用三只耳朵,首尾相接,追逐奔跑,其在国内外不同时期多有发现。请阅读材料,并完成下列要求。(14分)

国内外部分“三兔共耳”图案

敦煌莫高窟407窟,中国 瓷器碎片,埃及 教堂廊窗,德国

材料一 敦煌莫高窟“三兔共耳”图案统计表

隋朝 初唐 中唐 晚唐

所在洞窟 305窟383窟397窟406窟407窟420窟 205窟 144窟200窟237窟358窟468窟 127窟139窟145窟147窟

数量 6 1 5 4

——据《敦煌石窟内容总录》国外“三兔共耳”图案主要分布表(部分)

地区 国家 时间 载体

中、西亚等亚洲地区 巴基斯坦 9或11世纪 陶瓷浮雕

土库曼斯坦 12世纪 压花陶瓷器皿

叙利亚 13世纪 彩陶

伊朗 13世纪 蒙古铜钱

非洲 埃及 13世纪 瓷器碎片

欧洲 法国 13世纪 瓷砖

德国 13—14世纪 教堂钟刻、瓷砖等

英国 13—15世纪 教堂彩绘、瓷砖、手抄圣经书稿等

——AllisonMeier,TheMysteryoftheThreeHaresMotif,etc。

材料二 关于“三兔共耳”图案的起源地,主要说法如表

中国说 该图案现存最早发现于敦煌,所采用的“共生”创作手法,早在中国新石器时代及商周时期已经存在,也与战国三兽纹、汉代三雁纹、三鱼共头等如出一辙,故应主要起源于中国传统纹样

印度说 该图案仅见于敦煌,在中原、江南等中国文化核心地区未见遗存。而莫高窟为佛窑,故该图案应该具有佛教内涵,与印度佛教中佛陀转生为兔等传说应该存在内在关联,故应起源于印度

中亚或两亚说 该图案与历史上波斯(今伊朗)、萨珊(今伊朗)、粟特(今塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦境内)等的类似纹样及艺术风格存在相似之处,而敦煌艺术中狩猎纹、翼马纹等装饰纹样同样与波斯风格相吻合

(1)根据材料一写出“三兔共耳”图案的传播路线,并结合所学知识,分析该传播路线的成因。(6分)

(2)请选择材料二中的一种观点或自拟观点表达你对“三兔共耳”图案起源地的看法,并综合运用上述图文及所学知识阐述理由。(要求:观点明确,史实准确,史论结合,逻辑清晰)(8分)

32.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 19世纪80年代初英国传教士李提摩太在北京会见新上任公使的意见

以下事例表明,采取行动,使中国政府保障“容忍条款”的贯彻落实,是多么的迫切。

……

(6)山东巡抚连续几次拒绝为传教士解决麻烦;

(8)山西省的学政告诫省学的教授和学生们,如果有人接受了基督教的信仰,将被取消学位;

……

(9)湖北省德安府的知府为近万人参加的三年一次的乡试出了以下两个论文题目:“民之所好好之”(出自《大学》或《伟大的学问》),以及“攻乎异端”(出自《论语》)。

……

一位美国领士告诉我,有个道台对他说,他将严格遵守道光帝颁布的《大清律例》。这就意味着,他不考虑与外国签订的各种条约,而只遵守在此之前的中国法律。

——摘编自李提摩太回忆录《亲历晚清四十五年》

根据材料,评析李提摩太会见新上任公使的意见。(12分)

33.(15分)阅读材料,回答问题。

“茶”字发音的传播史

据材料并结合所学知识,对“茶”字发音的传播进行阐释。(14分)

高二历史3月月考参考答案

1-10 ABCDB,CCBAC

11-20 ACDCD,ACDCB

21-30 DCBBC,DBCBB

31.(1)路线:发源于敦煌,经中亚、西亚或北非,传至欧洲。

成因:丝绸之路的发展;蒙古西征的影响;拜占庭帝国、奥斯曼帝国的影响;佛教、基督教等宗教的传播。(6分)

(2)观点:赞同“中国说”。

阐述:据材料一、该图案在国外的出现时间,均晚于中国;据材料二、该图案的创作手法与相似图案,在中国早已出现;该图案与中亚、西亚等地艺术风格的相似性,无法找到直接证据。

结论:“中国说”的史料实证最为扎实,而其他两种观点均存在无法解决的逻辑漏洞,不足以采信。

参考答案二观点:赞同“中亚或西亚说”。

阐述:该图案亦未在敦煌之外中国文化核心地区发现;敦煌地理位置临近中亚及西亚地区,文化联系或交流相对便利;敦煌艺术的纹饰与中亚、西亚相似性较多,可为旁证。

结论:该图案在敦煌出现虽然最早,但应是“流”而不是“源”。

参考答案三观点:该图案是中外文化融汇的结果。

说明:据材料一、该图案最早在中国出现,且创作手法与相似图案早已有之。

据材料二、敦煌长期处于中原王朝统治的边缘地区,容易受到印度、波斯等异域文明的影响;该图案仅见于敦煌佛窟,未在中国文化核心地区发现,兼之佛教中保存有与兔相关的记载,说明其与佛教关系密切。

结论:该图案是多元文化交流互鉴的结晶。(任一个观点8分)

32.(12分)

李提摩太希望公使要求清政府保障西方传教。(2分)

随着西方侵略不断加深,中西方文化的交流与碰撞加剧。部分清政府官员抵制基督教传教行为,传教士与民众的矛盾日益激化。在此背景下,李提摩太向公使寻求帮助。(6分)

该意见为西方文化在中国进一步传播与渗透作铺垫,加剧了文化冲突,其实质上是为西方实施侵略提供借口。(4分)

33.(14分)

(一)作答应包括以下角度:

从茶的起源和中国有两种读音的角度作答;

从茶的传播原因、途径的角度作答;

从茶发音系统分布地区的角度作答;

从茶的传播对世界影响的角度作答。

(二)示例:

茶起源于中国,北方以及广东地区“茶”字的发音形成今天世界上的cha发音系统;厦门方言发音形成今天的tea发音系统。随着贸易发展,传播到周边地区及欧洲、美洲、非洲、大洋洲等地区。(3分)

不同发音系统的形成与茶叶贸易路线有密切关系。中国古代丝绸之路发达,茶叶从北方以及广东地区,经陆上、海上丝绸之路传播到东亚、东南亚、中亚和西亚,又转销到东欧和东非地区。cha的发音也随之传入这些地区。(3分)

新航路开辟后,欧洲主要商路和贸易中心从地中海沿岸转移到大西洋沿岸,形成了新的海上茶叶贸易商路。葡萄牙主要从澳门进口茶叶,沿新航路将茶叶引入本土及其海外殖民地,在这些地区形成了cha的发音;荷兰、英国多从厦门进口茶叶,并沿新航路将茶叶引入南非、西非和西欧地区,于是由厦门方言形成的tea的发音伴随西欧商人和殖民者的脚步传到这些地区。(6分)

茶是中国先民的伟大发现,随着中国茶贸易的发展和西方国家的殖民扩张,“茶”字不同发音传播到不同地区;中华优秀传统文化也以“茶”为载体随之传播,对世界产生重大影响。(2分)

4

同课章节目录