安徽省安庆市怀宁县高河中学2023-2024学年高二下学期第一次月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省安庆市怀宁县高河中学2023-2024学年高二下学期第一次月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 657.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-31 00:41:43 | ||

图片预览

文档简介

高河中学2023-2024学年高二下学期第一次月考历史试题

一、单选题(每小题3分,共48分)

1.在实现“谷物基本自给、口粮绝对安全”的基础上,当今中国能够成为维护世界粮食安全的重要力量,是因为中国拥有( )

①保障粮食安全的系列措施 ②农业科学技术的不断进步

③世界最大的粮食耕种面积 ④普及全国的智能农业机器

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

2.距今 3000 年左右的辽宁大嘴子遗址第三期发现了大量碳化谷物、48 座房址、4座石墙、大量石制生产工具、鱼骨和陶制生活器皿。由此可推测,当时该地居民( )

A.已经聚落定居 B.社会分工扩大

C.贫富分化明显 D.个体劳作为主

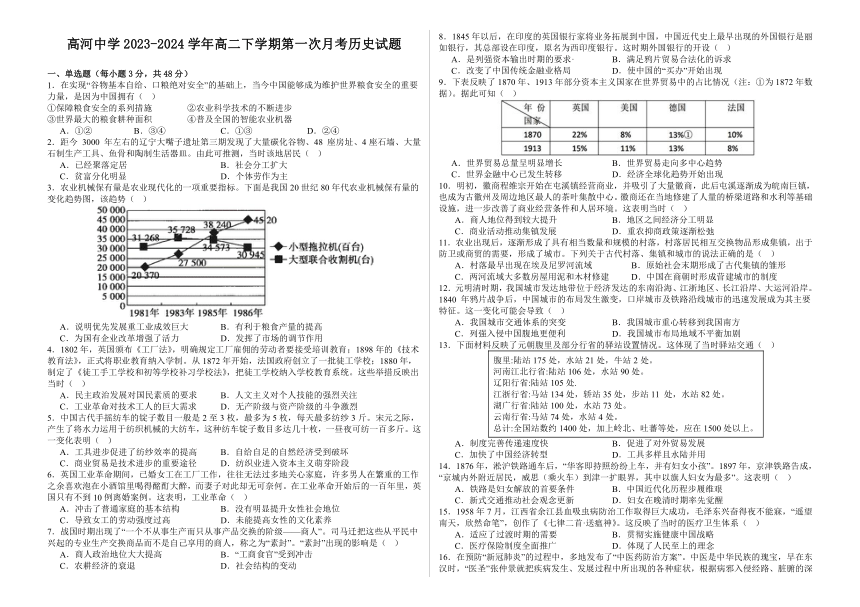

3.农业机械保有量是农业现代化的一项重要指标。下面是我国20世纪80年代农业机械保有量的变化趋势图,该趋势( )

A.说明优先发展重工业成效巨大 B.有利于粮食产量的提高

C.为国有企业改革增强了活力 D.发挥了市场的调节作用

4.1802年,英国颁布《工厂法》,明确规定工厂雇佣的劳动者要接受培训教育;1898年的《技术教育法》,正式将职业教育纳入学制。从1872年开始,法国政府创立了一批徒工学校;1880年,制定了《徒工手工学校和初等学校补习学校法》,把徒工学校纳入学校教育系统。这些举措反映出当时( )

A.民主政治发展对国民素质的要求 B.人文主义对个人技能的强烈关注

C.工业革命对技术工人的巨大需求 D.无产阶级与资产阶级的斗争激烈

5.中国古代手摇纺车的锭子数目一般是2至3枚,最多为5枚,每天最多纺纱3斤。宋元之际,产生了将水力运用于纺织机械的大纺车,这种纺车锭子数目多达几十枚,一昼夜可纺一百多斤。这一变化表明( )

A.工具进步促进了纺纱效率的提高 B.自给自足的自然经济受到破坏

C.商业贸易是技术进步的重要途径 D.纺织业进入资本主义萌芽阶段

6.英国工业革命期间,已婚女工在工厂工作,往往无法过多地关心家庭,许多男人在繁重的工作之余喜欢泡在小酒馆里喝得酩酊大醉,而妻子对此却无可奈何。在工业革命开始后的一百年里,英国只有不到10例离婚案例。这表明,工业革命( )

A.冲击了普通家庭的基本结构 B.没有明显提升女性社会地位

C.导致女工的劳动强度过高 D.未能提高女性的文化素养

7.战国时期出现了“一个不从事生产而只从事产品交换的阶级——商人”。司马迁把这些从平民中兴起的专业生产交换商品而不是自己享用的商人,称之为“素封”。“素封”出现的影响是( )

A.商人政治地位大大提高 B.“工商食官”受到冲击

C.农耕经济的衰退 D.社会结构的变动

8.1845年以后,在印度的英国银行家将业务拓展到中国,中国近代史上最早出现的外国银行是丽如银行,其总部设在印度,原名为西印度银行。这时期外国银行的开设( )

A.是列强资本输出时期的要求· B.满足鸦片贸易合法化的诉求

C.改变了中国传统金融业格局 D.使中国的“买办”开始出现

9.下表反映了1870年、1913年部分资本主义国家在世界贸易中的占比情况(注:①为1872年数据)。据此可知( )

A.世界贸易总量呈明显增长 B.世界贸易走向多中心趋势

C.世界金融中心已发生转移 D.经济全球化趋势开始出现

10.明初,徽商程维宗开始在屯溪镇经营商业,并吸引了大量徽商,此后屯溪逐渐成为皖南巨镇,也成为古徽州及周边地区最人的茶叶集散中心。徽商还在当地修建了人量的桥梁道路和水利等基础设施,进一步改善了商业经营条件和人居环境。这表明当时( )

A.商人地位得到较大提升 B.地区之间经济分工明显

C.商业活动推动集镇发展 D.重农抑商政策逐渐松弛

11.农业出现后,逐渐形成了具有相当数量和规模的村落,村落居民相互交换物品形成集镇,出于防卫或商贸的需要,形成了城市。下列关于古代村落、集镇和城市的说法正确的是( )

A.村落最早出现在埃及尼罗河流域 B.原始社会末期形成了古代集镇的雏形

C.两河流域大多数房屋用泥和木材修建 D.中国在商朝时形成营建城市的制度

12.元明清时期,我国城市发达地带位于经济发达的东南沿海、江浙地区、长江沿岸、大运河沿岸。1840 年鸦片战争后,中国城市的布局发生激变,口岸城市及铁路沿线城市的迅速发展成为其主要特征。这一变化可能会导致( )

A.我国城市交通体系的突变 B.我国城市重心转移到我国南方

C.列强入侵中国腹地更便利 D.我国城市布局地域不平衡加剧

13.下面材料反映了元朝腹里及部分行省的驿站设置情况。这体现了当时驿站交通( )

腹里:陆站175处,水站21处,牛站2处。 河南江北行省:陆站106处,水站90处。 辽阳行省:陆站105处. 江浙行省:马站134处,轿站35处,步站11 处,水站82处。 湖广行省:陆站100处,水站73处。 云南行省:马站74处,水站4处。 总计:全国站数约1400处,加上岭北、吐蕃等处,应在1500处以上。

A.制度完善传递速度快 B.促进了对外贸易发展

C.加快了中国经济转型 D.工具多样且水陆并用

14.1876年,淞沪铁路通车后,“华客即持照纷纷上车,并有妇女小孩”。1897年,京津铁路告成,“京城内外附近居民,威思(乘火车)到津一扩眼界,其中以旗人妇女为最多”。这表明( )

A.铁路是妇女解放的首要条件 B.中国近代化历程步履维艰

C.新式交通推动社会观念更新 D.妇女在晚清时期率先觉醒

15.1958年7月,江西省余江县血吸虫病防治工作取得巨大成功,毛泽东兴奋得夜不能寐,“遥望南天,欣然命笔”,创作了《七律二首·送瘟神》。这反映了当时的医疗卫生体系( )

A.适应了过渡时期的需要 B.贯彻实施健康中国战略

C.医疗保险制度全面推广 D.体现了人民至上的理念

16.在预防“新冠肺炎”的过程中,多地发布了“中医药防治方案”。中医是中华民族的瑰宝,早在东汉时,“医圣”张仲景就把疾病发生、发展过程中所出现的各种症状,根据病邪入侵经路、脏腑的深浅程度,患者体质的强弱,正气的盛衰,以及病势的进退缓急和有无宿疾(旧病)等情况,加以综合分析,寻找发病的规律,以便确定不同情况下的治疗原则。他的诊疗方法( )

A.确立了中医辨证施治的基本法则 B.体现了人与自然和谐相处的规律

C.说明传统医学理论体系较为严密 D.证明中华医学长期处于领先地位

二、非选择题(本大题有3小题,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 1825年英国建成第一条铁路后,美国、德国等相继开始修建铁路。到1850年止,世界上有19个国家建成铁路并开始营业。这个时期正值产业革命后期,钢铁工业、机器制造业等已达到一定水平,同时工业发展又有原材料和产品的输送问题需要解决。

材料二 鸦片战争前后,有关铁路的知识开始由西方传教士传入中国。1876年,英国商人在上海修建的淞沪铁路,被认为是在中国土地上的第一条铁路。1909年建成的京张铁路是中国首条不使用外资及人员,由中国人自行设计、投入运营的铁路,但也仅仅只是一个象征而已。直至中华人民共和国成立以前,中国平均每年修建铁路300余公里,不仅数量少且分布偏、标准杂、管理混乱。

材料三 世界主要国家铁路网密度统计表:

铁路网密度 按人口计算 按国土面积计算 总公里(公里) 统计年份

单位 公里/每万人 公里/万平方公里

中国 0.84 114 91000 2012

美国 5.55 538.3 226427 2007

加拿大 16.18 1009.2 57216 2007

俄罗斯 5.9 699.1 128000 2006

法国 5 533.62 29901 2008

德国 4.4 191.73 41896 2008

英国 2.85 680.09 16567 2006

日本 1.95 489.04 23474 2006

印度 0.63 212.51 63327 2007

——引自《世界铁路发展史》铁路资料库

(1)根据材料一并结合所学知识,概括世界第一条铁路出现在英国的原因。(6分)

(2)根据材料二,归纳近代中国铁路发展的特点,并分析其原因。(14分)

(3)根据材料三,比较中国所处世界铁路发展中的地位,并谈谈对21世纪中国大力发展铁路交通网的看法。(5分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

——据王信东《中美两国城市化率影响因素分析》

从图片中提取“美国城市化与工业化二者发展关系”的信息,拟定一个论题,结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 新技术的发明和应用大大提高了工业劳动生产率,1946年至1970年,资本主义世界工业生产增长了大约4倍。同时,海陆空立体交叉交通运输网络形成,加强了世界各地之间的经济联系。随着高科技的发展,出现了许多新兴产业部门,信息技术产业已被人们从第三产业中独立出来,作为第四产业。科技革命造成的新的技术水平,使一个企业、一个国家很少能单独全面开发新产品,因此必须进行产品零部件开发的国际合作。

——摘编自王春明《科技革命的历史轨迹及对世界经济的影响》

材料二 1953年,以毛泽东为首的党和国家领导人即提出技术革命思想,主张将先进技术应用于工农业生产,并推广到国防建设中,以达到提高人民生活水平和巩固人民政权的双重目的。他们重视工农业领域的生产技术变革,也强调理论科学研究,同时反对用行政力量强制干预学派争论,保证科学技术按照自身的规律去发展。1956年,《1956年至1967年全国科学技术发展远景规划》制定,在计算机、自动化、无线电和核技术等领域提出57项重大课题。同时在企业和农村,群众性的科学实验和技术革新活动广泛开展。

——摘编自刘则渊《论毛泽东的科学技术政策思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪以来科技革命对世界经济发展产生的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国科技政策的特点,并简析其历史意义。(9分)

高河中学2023-2024学年高二下学期第一次月考历史答案

一、单选题(每小题3分,共48分)

1.A 2.A 3.B 4.C 5.A 6.B 7.B 8.C 9.B 10.C 11.B 12.D 13.D 14.C 15.D 16.A

二、非选择题(本大题有3小题,共52分)

17.【答案】(1)原因:英国最先开展工业革命,社会生产力迅速提高;传统交通工具无法满足工业生产所需大量的原材料和产品的输送;英国瓦特改良蒸汽机和斯蒂芬森蒸汽机车的研制解决了铁路运输的关键技术。(6分)

(2)特点:经历了从“西方铁路的知识的传播”到“外国人在华修铁路”再到“国人自主承办”的历程;列强长期主导近代中国铁路的修建和运营;铁路发展艰难,建造速度慢、数量少且分布偏、标准杂、管理混乱。(6分)

原因:半殖民地半封建社会,国家主权不独立、经济发展滞后;资金、技术、人才的匮乏;社会动荡,政局不稳;传统观念的制约等。(8分)

(3)地位:中国铁路总里程处世界先进地位,但人均公里数短,与发达国家差距大。

看法:中国人口密度大,国土面积广袤,铁路发展符合国情,空间巨大;改革开放积累了大量的人才与技术,物质基础扎实;要处理好铁路与公路、航空、水运等运输方式的关系;提高行车速度、改进服务设施、增加安全系数;加强国际合作,发展跨国铁路运输网。(5分)

18.【答案】论题:工业化的发展推动了美国城市化的进程,美国的城市化是工业化的表现,它们相互促进,共同推动经济发展。

阐述:城市化与工业化之间存在着密切的联系。随着工业革命的开展,美国的工业化快速发展,这是美国城市化的重要推动力。美国的工业化提供了许多就业机会,吸引了大量的农民从农村转移到城市,使城市发展迅速。另外,工业化的发展也为城市发展提供了资金和技术支持,为城市提供了更多的基础设施,从而促进了城市的发展。另一方面,美国的城市化也是工业化发展的重要动力。城市化带来了大量的劳动力,为工业提供了更多的劳动力,从而促进了工业的发展。城市化也为工业发展提供了更多的消费者,使工业发展得更快。(12分)

19.【答案】(1)影响:促进了生产力水平的提高;有利于产业结构调整;加强了世界各地间的经济联系,推动了经济全球化进程;推动国际分工的变化和国际合作的加强。(任答三点即可)(6分)

(2)特点:坚持人民的立场(或强调服务人民利益)应用科技和理论研究并重;制定科技发展规划;尊重科技发展的独立性和规律性;鼓励群众性科研创新:顺应第三次科技革命潮流。(任答两点即可)意义:促进了新中国科技的巨大进步;推动了农业发展和社会主义工业化,促进了社会主义经济建设;推动国防建设,巩固了人民民主政权;促进科技知识的普及,提高了人民群众的科技意识水平。(任答两点即可)(9分)

一、单选题(每小题3分,共48分)

1.在实现“谷物基本自给、口粮绝对安全”的基础上,当今中国能够成为维护世界粮食安全的重要力量,是因为中国拥有( )

①保障粮食安全的系列措施 ②农业科学技术的不断进步

③世界最大的粮食耕种面积 ④普及全国的智能农业机器

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

2.距今 3000 年左右的辽宁大嘴子遗址第三期发现了大量碳化谷物、48 座房址、4座石墙、大量石制生产工具、鱼骨和陶制生活器皿。由此可推测,当时该地居民( )

A.已经聚落定居 B.社会分工扩大

C.贫富分化明显 D.个体劳作为主

3.农业机械保有量是农业现代化的一项重要指标。下面是我国20世纪80年代农业机械保有量的变化趋势图,该趋势( )

A.说明优先发展重工业成效巨大 B.有利于粮食产量的提高

C.为国有企业改革增强了活力 D.发挥了市场的调节作用

4.1802年,英国颁布《工厂法》,明确规定工厂雇佣的劳动者要接受培训教育;1898年的《技术教育法》,正式将职业教育纳入学制。从1872年开始,法国政府创立了一批徒工学校;1880年,制定了《徒工手工学校和初等学校补习学校法》,把徒工学校纳入学校教育系统。这些举措反映出当时( )

A.民主政治发展对国民素质的要求 B.人文主义对个人技能的强烈关注

C.工业革命对技术工人的巨大需求 D.无产阶级与资产阶级的斗争激烈

5.中国古代手摇纺车的锭子数目一般是2至3枚,最多为5枚,每天最多纺纱3斤。宋元之际,产生了将水力运用于纺织机械的大纺车,这种纺车锭子数目多达几十枚,一昼夜可纺一百多斤。这一变化表明( )

A.工具进步促进了纺纱效率的提高 B.自给自足的自然经济受到破坏

C.商业贸易是技术进步的重要途径 D.纺织业进入资本主义萌芽阶段

6.英国工业革命期间,已婚女工在工厂工作,往往无法过多地关心家庭,许多男人在繁重的工作之余喜欢泡在小酒馆里喝得酩酊大醉,而妻子对此却无可奈何。在工业革命开始后的一百年里,英国只有不到10例离婚案例。这表明,工业革命( )

A.冲击了普通家庭的基本结构 B.没有明显提升女性社会地位

C.导致女工的劳动强度过高 D.未能提高女性的文化素养

7.战国时期出现了“一个不从事生产而只从事产品交换的阶级——商人”。司马迁把这些从平民中兴起的专业生产交换商品而不是自己享用的商人,称之为“素封”。“素封”出现的影响是( )

A.商人政治地位大大提高 B.“工商食官”受到冲击

C.农耕经济的衰退 D.社会结构的变动

8.1845年以后,在印度的英国银行家将业务拓展到中国,中国近代史上最早出现的外国银行是丽如银行,其总部设在印度,原名为西印度银行。这时期外国银行的开设( )

A.是列强资本输出时期的要求· B.满足鸦片贸易合法化的诉求

C.改变了中国传统金融业格局 D.使中国的“买办”开始出现

9.下表反映了1870年、1913年部分资本主义国家在世界贸易中的占比情况(注:①为1872年数据)。据此可知( )

A.世界贸易总量呈明显增长 B.世界贸易走向多中心趋势

C.世界金融中心已发生转移 D.经济全球化趋势开始出现

10.明初,徽商程维宗开始在屯溪镇经营商业,并吸引了大量徽商,此后屯溪逐渐成为皖南巨镇,也成为古徽州及周边地区最人的茶叶集散中心。徽商还在当地修建了人量的桥梁道路和水利等基础设施,进一步改善了商业经营条件和人居环境。这表明当时( )

A.商人地位得到较大提升 B.地区之间经济分工明显

C.商业活动推动集镇发展 D.重农抑商政策逐渐松弛

11.农业出现后,逐渐形成了具有相当数量和规模的村落,村落居民相互交换物品形成集镇,出于防卫或商贸的需要,形成了城市。下列关于古代村落、集镇和城市的说法正确的是( )

A.村落最早出现在埃及尼罗河流域 B.原始社会末期形成了古代集镇的雏形

C.两河流域大多数房屋用泥和木材修建 D.中国在商朝时形成营建城市的制度

12.元明清时期,我国城市发达地带位于经济发达的东南沿海、江浙地区、长江沿岸、大运河沿岸。1840 年鸦片战争后,中国城市的布局发生激变,口岸城市及铁路沿线城市的迅速发展成为其主要特征。这一变化可能会导致( )

A.我国城市交通体系的突变 B.我国城市重心转移到我国南方

C.列强入侵中国腹地更便利 D.我国城市布局地域不平衡加剧

13.下面材料反映了元朝腹里及部分行省的驿站设置情况。这体现了当时驿站交通( )

腹里:陆站175处,水站21处,牛站2处。 河南江北行省:陆站106处,水站90处。 辽阳行省:陆站105处. 江浙行省:马站134处,轿站35处,步站11 处,水站82处。 湖广行省:陆站100处,水站73处。 云南行省:马站74处,水站4处。 总计:全国站数约1400处,加上岭北、吐蕃等处,应在1500处以上。

A.制度完善传递速度快 B.促进了对外贸易发展

C.加快了中国经济转型 D.工具多样且水陆并用

14.1876年,淞沪铁路通车后,“华客即持照纷纷上车,并有妇女小孩”。1897年,京津铁路告成,“京城内外附近居民,威思(乘火车)到津一扩眼界,其中以旗人妇女为最多”。这表明( )

A.铁路是妇女解放的首要条件 B.中国近代化历程步履维艰

C.新式交通推动社会观念更新 D.妇女在晚清时期率先觉醒

15.1958年7月,江西省余江县血吸虫病防治工作取得巨大成功,毛泽东兴奋得夜不能寐,“遥望南天,欣然命笔”,创作了《七律二首·送瘟神》。这反映了当时的医疗卫生体系( )

A.适应了过渡时期的需要 B.贯彻实施健康中国战略

C.医疗保险制度全面推广 D.体现了人民至上的理念

16.在预防“新冠肺炎”的过程中,多地发布了“中医药防治方案”。中医是中华民族的瑰宝,早在东汉时,“医圣”张仲景就把疾病发生、发展过程中所出现的各种症状,根据病邪入侵经路、脏腑的深浅程度,患者体质的强弱,正气的盛衰,以及病势的进退缓急和有无宿疾(旧病)等情况,加以综合分析,寻找发病的规律,以便确定不同情况下的治疗原则。他的诊疗方法( )

A.确立了中医辨证施治的基本法则 B.体现了人与自然和谐相处的规律

C.说明传统医学理论体系较为严密 D.证明中华医学长期处于领先地位

二、非选择题(本大题有3小题,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 1825年英国建成第一条铁路后,美国、德国等相继开始修建铁路。到1850年止,世界上有19个国家建成铁路并开始营业。这个时期正值产业革命后期,钢铁工业、机器制造业等已达到一定水平,同时工业发展又有原材料和产品的输送问题需要解决。

材料二 鸦片战争前后,有关铁路的知识开始由西方传教士传入中国。1876年,英国商人在上海修建的淞沪铁路,被认为是在中国土地上的第一条铁路。1909年建成的京张铁路是中国首条不使用外资及人员,由中国人自行设计、投入运营的铁路,但也仅仅只是一个象征而已。直至中华人民共和国成立以前,中国平均每年修建铁路300余公里,不仅数量少且分布偏、标准杂、管理混乱。

材料三 世界主要国家铁路网密度统计表:

铁路网密度 按人口计算 按国土面积计算 总公里(公里) 统计年份

单位 公里/每万人 公里/万平方公里

中国 0.84 114 91000 2012

美国 5.55 538.3 226427 2007

加拿大 16.18 1009.2 57216 2007

俄罗斯 5.9 699.1 128000 2006

法国 5 533.62 29901 2008

德国 4.4 191.73 41896 2008

英国 2.85 680.09 16567 2006

日本 1.95 489.04 23474 2006

印度 0.63 212.51 63327 2007

——引自《世界铁路发展史》铁路资料库

(1)根据材料一并结合所学知识,概括世界第一条铁路出现在英国的原因。(6分)

(2)根据材料二,归纳近代中国铁路发展的特点,并分析其原因。(14分)

(3)根据材料三,比较中国所处世界铁路发展中的地位,并谈谈对21世纪中国大力发展铁路交通网的看法。(5分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

——据王信东《中美两国城市化率影响因素分析》

从图片中提取“美国城市化与工业化二者发展关系”的信息,拟定一个论题,结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 新技术的发明和应用大大提高了工业劳动生产率,1946年至1970年,资本主义世界工业生产增长了大约4倍。同时,海陆空立体交叉交通运输网络形成,加强了世界各地之间的经济联系。随着高科技的发展,出现了许多新兴产业部门,信息技术产业已被人们从第三产业中独立出来,作为第四产业。科技革命造成的新的技术水平,使一个企业、一个国家很少能单独全面开发新产品,因此必须进行产品零部件开发的国际合作。

——摘编自王春明《科技革命的历史轨迹及对世界经济的影响》

材料二 1953年,以毛泽东为首的党和国家领导人即提出技术革命思想,主张将先进技术应用于工农业生产,并推广到国防建设中,以达到提高人民生活水平和巩固人民政权的双重目的。他们重视工农业领域的生产技术变革,也强调理论科学研究,同时反对用行政力量强制干预学派争论,保证科学技术按照自身的规律去发展。1956年,《1956年至1967年全国科学技术发展远景规划》制定,在计算机、自动化、无线电和核技术等领域提出57项重大课题。同时在企业和农村,群众性的科学实验和技术革新活动广泛开展。

——摘编自刘则渊《论毛泽东的科学技术政策思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪以来科技革命对世界经济发展产生的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国科技政策的特点,并简析其历史意义。(9分)

高河中学2023-2024学年高二下学期第一次月考历史答案

一、单选题(每小题3分,共48分)

1.A 2.A 3.B 4.C 5.A 6.B 7.B 8.C 9.B 10.C 11.B 12.D 13.D 14.C 15.D 16.A

二、非选择题(本大题有3小题,共52分)

17.【答案】(1)原因:英国最先开展工业革命,社会生产力迅速提高;传统交通工具无法满足工业生产所需大量的原材料和产品的输送;英国瓦特改良蒸汽机和斯蒂芬森蒸汽机车的研制解决了铁路运输的关键技术。(6分)

(2)特点:经历了从“西方铁路的知识的传播”到“外国人在华修铁路”再到“国人自主承办”的历程;列强长期主导近代中国铁路的修建和运营;铁路发展艰难,建造速度慢、数量少且分布偏、标准杂、管理混乱。(6分)

原因:半殖民地半封建社会,国家主权不独立、经济发展滞后;资金、技术、人才的匮乏;社会动荡,政局不稳;传统观念的制约等。(8分)

(3)地位:中国铁路总里程处世界先进地位,但人均公里数短,与发达国家差距大。

看法:中国人口密度大,国土面积广袤,铁路发展符合国情,空间巨大;改革开放积累了大量的人才与技术,物质基础扎实;要处理好铁路与公路、航空、水运等运输方式的关系;提高行车速度、改进服务设施、增加安全系数;加强国际合作,发展跨国铁路运输网。(5分)

18.【答案】论题:工业化的发展推动了美国城市化的进程,美国的城市化是工业化的表现,它们相互促进,共同推动经济发展。

阐述:城市化与工业化之间存在着密切的联系。随着工业革命的开展,美国的工业化快速发展,这是美国城市化的重要推动力。美国的工业化提供了许多就业机会,吸引了大量的农民从农村转移到城市,使城市发展迅速。另外,工业化的发展也为城市发展提供了资金和技术支持,为城市提供了更多的基础设施,从而促进了城市的发展。另一方面,美国的城市化也是工业化发展的重要动力。城市化带来了大量的劳动力,为工业提供了更多的劳动力,从而促进了工业的发展。城市化也为工业发展提供了更多的消费者,使工业发展得更快。(12分)

19.【答案】(1)影响:促进了生产力水平的提高;有利于产业结构调整;加强了世界各地间的经济联系,推动了经济全球化进程;推动国际分工的变化和国际合作的加强。(任答三点即可)(6分)

(2)特点:坚持人民的立场(或强调服务人民利益)应用科技和理论研究并重;制定科技发展规划;尊重科技发展的独立性和规律性;鼓励群众性科研创新:顺应第三次科技革命潮流。(任答两点即可)意义:促进了新中国科技的巨大进步;推动了农业发展和社会主义工业化,促进了社会主义经济建设;推动国防建设,巩固了人民民主政权;促进科技知识的普及,提高了人民群众的科技意识水平。(任答两点即可)(9分)

同课章节目录