高中语文统编版必修下册8.《中国建筑的特征》课件(共40张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册8.《中国建筑的特征》课件(共40张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-30 23:49:26 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

中国建筑的特征

梁思成

学习目标:

1、了解中国建筑的特征,理清文章思路。

2、品析简明、准确的语言风格。把握中国建筑“文法”和“词汇”的含义。

3、思考为何说不同建筑“词汇”能表达不同的感情;理解各民族之间建筑的“可译性”。

作者简介

梁思成(1901—1972),我国著名建筑学家,清华大学教授,广东省新会县人。1927年获宾夕法尼亚大学建筑系硕士,后在哈佛大学美术研究院学习。1928年回国。1946年为清华大学创办了建筑系,后主持创建中国营造学社。主要著作《清室营造则例》《中国建筑史》。他参加了北京市城市规划工作,曾主持中华人民共和国国徽设计和人民英雄纪念碑、扬州唐鉴真大和尚纪念堂的建筑设计。他对中国建筑学的科学研究有重大贡献。

文体知识

科普说明文

定义:是指反映和总结处于世界前沿的科学的发展状况、科研动向和最新科研成果的文章。

说明顺序

时间顺序

空间顺序

逻辑顺序

说明方法

举例子、下定义、引用、作比较、打比方、摹状貌、列数字、分类别、列图表、作诠释(解说)

表达方式

以说明为主,但也使用描写、叙述、议论等手法

语言特点

简明、确切、通俗、生动

说明对象

自然科学和技术工程(如太空探测、环境保护、生物进化、人体生理、物质微观探索、植物转基因研究等)及社会科学方面

研

究

对象

析 题

指事物作为标志的

显著特色

中国建筑 的 特征

研

究

方

向

探究重点

1、读文本,列提纲,概括文章内容

整体感知

明确:文章可以分为四部分:

第一部分(1-2段):从地域分布和历史跨度方面说明中国建筑的影响(引论)

第二部分(3-13段):谈中国建筑的九大特征(总体)

第三部分(14-17段):提出了中国建筑的“文法”问题,从更深层次探讨了中国建筑的组织风格。

第四部分(18-20段):提出了“各民族之间的‘可译性’的问题”,提倡发扬光大民族优良的建筑传统。

中国建筑的影响

(1)地域分布:西起葱岭,东至日本朝鲜,南至越南、缅甸,北至黑龙江,包括蒙古人民共和国的区域在内。

(2)历史跨度:考古学家所发掘的殷代遗址证明,至迟在公元前15世纪,中国建筑体系已基本形成,它的基本特征一直保留到近代。

久

广

台基

房屋

屋顶

由

下

到

上

一、(个体建筑)立体构成 台基、主体、屋顶

作

诠

释

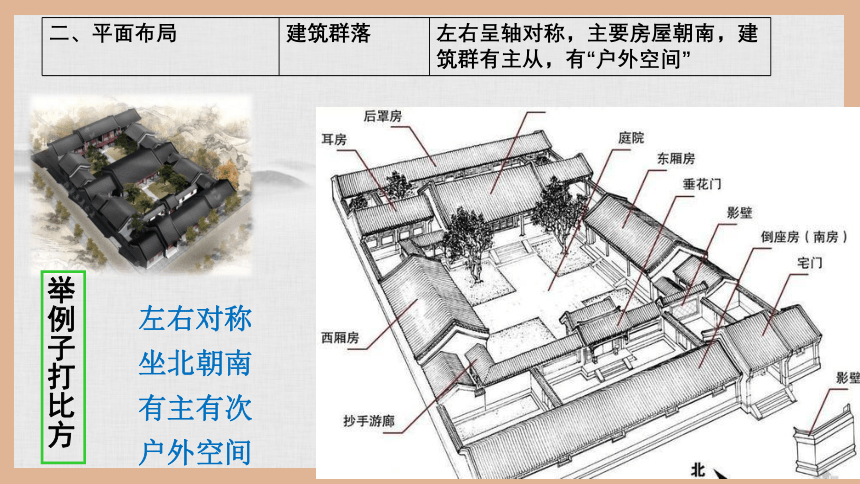

左右对称

坐北朝南

有主有次

户外空间

二、平面布局 建筑群落 左右呈轴对称,主要房屋朝南,建筑群有主从,有“户外空间”

举例子打比方

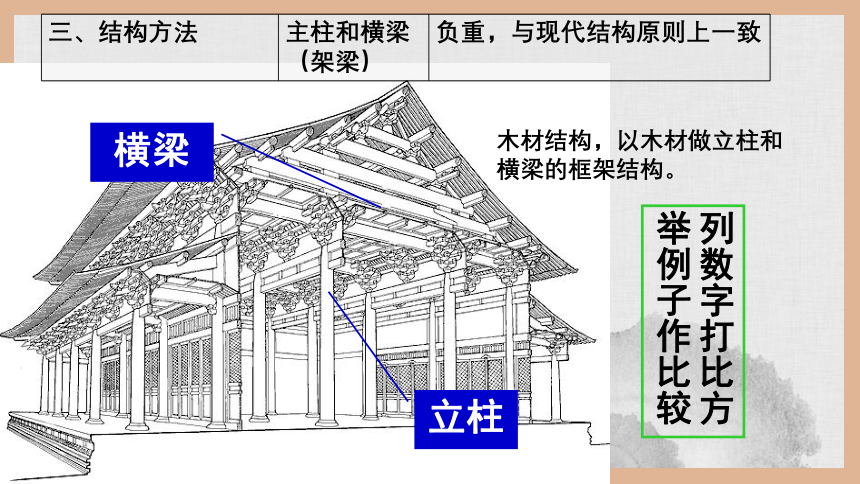

立柱

横梁

木材结构,以木材做立柱和

横梁的框架结构。

三、结构方法 主柱和横梁(架梁) 负重,与现代结构原则上一致

列数字打比方

举例子作比较

先描述“拱”是“弓形短木”,斗是“斗形方木块”,它们组合起来称“斗拱”。它不但可“用以减少立柱和横梁交接处的剪力”,还具有装饰作用。

四、斗拱 斗、拱 减少剪力,装饰

摹状貌下定义

举例子

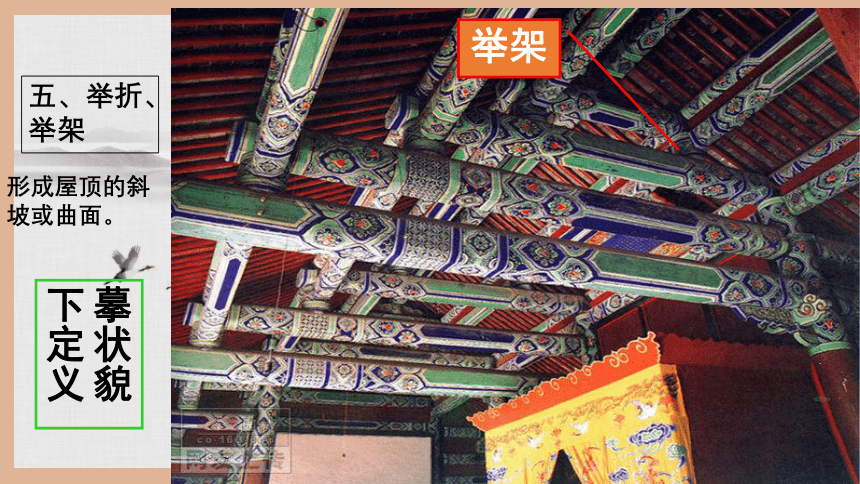

举架

形成屋顶的斜坡或曲面。

五、举折、举架

摹状貌

下定义

“如鸟斯革,如翚斯飞”(轻盈、朴实、威严)“翘起如翼”(采光、排水)的屋顶是我们民族的骄傲。

六、屋顶 瓦

作比较引用

七、着色 朱红、彩绘 用色大胆

举例子作比较

门环

垂脊吻

八、构件 脊吻、门窗 高度装饰

举例子

大量使用有色琉璃砖瓦,尽量利用各色油漆的装饰潜力。

九、材料 有色琉璃、油漆、木雕、石雕、砖雕 装饰

作诠释

整体感知

序号 介绍内容 组成要素 特点/作用

(一) 立体构成 台基、主体、屋顶

(二) 平面布局 建筑群落 左右呈轴对称,主要房屋朝南,建筑群有主从,有“户外空间”

(三) 结构方法 主柱和横梁(架梁) 负重,与现代结构原则上一致

(四) 斗拱 斗、拱 减少剪力,装饰

(五) 举折、举架 梁木 创造屋脊弯曲面

(六) 屋顶 瓦 装饰

(七) 着色 朱红、彩绘 用色大胆

(八) 构件 脊吻、门窗 高度装饰

(九) 材料 有色琉璃、油漆、木雕、石雕、砖雕 装饰

②群体建筑构成

③结构方法

④斗拱

⑤举折、举架

⑥屋顶的装饰作用

⑦屋身的主要颜色

⑧部件的装饰作用

⑨材料的装饰作用

总体特征

结构特征

装饰特征

局部

(次)

整体

(主)

中国建筑九大特征

①个别建筑物

分析文章第三、四部分

1、文章中说的中国建筑的“文法”“词汇”分别指的是什么?这样写的好处是什么?

“文法”指中国的建筑都有一定的风格和手法,它们为匠师们所遵守,为人们所承认,成了法式,成为人们代代沿用的惯例。即中国建筑的法式或惯例(规矩)。

“词汇”指的是建筑的组成构件和因素。

——这是一种比喻的说法。本文用“文法”来比喻建筑的“规矩”,用“词汇”比喻建筑的组成构件和因素,让人们能通过熟悉的文章组成来理解建筑中的各种法式和构件的使用。使得说明生动,让读者易于接受。

2、“这种‘文法’有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样性的表现。”这种“拘束性”和“灵活性”表现在哪里?用了哪些修辞手法?

指建筑物必须严格遵守一定的“文法”,即惯例,但是可以在惯例下出现不同的样式。这种特点体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯的风格,又具有独特性。

用了比喻/类比的修辞手法

语言和文学 建筑学

词汇

文法

文章

大文章

小品

横额对联

建筑的单个构件和因素

中国建筑的规则和惯例

建筑或建筑群

宫殿、庙宇等

山亭、水榭等

影壁、牌楼等

3.怎样理解作者提出的各民族之间的“可译性”?

——用“语言和文字”为喻,说明各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出的形式却有很大的不同,恰似不同民族的语言,表达同一意思,语言形式却不相同。所谓的“可译性”是指各民族建筑在实质上有同一性质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

热河普陀拉

文艺复兴时期建筑

天坛

罗马教堂

北京牌坊楼

罗马的凯旋门

亚历山大纪念柱

华表

联系课文第20段并结合全文,探讨作者的写作意图。

我们若想用我们自己建筑上的优良传统来建造适合于今天我们新中国的建筑,我们就必须首先熟悉自己建筑上的“文法”和“词汇”,否则我们是不可能写出一篇中国“文章”的。

1948年,在平津战役前,梁思成绘制了《全国文物古建筑目录》,交给中国人民解放军,使北平古迹避免受到炮击,很好的保护了北京的文物和古城镇。

从1950年开始,北京随着旧城改造和地铁修建,古建筑开始消失。历史记载,1952年,长安左门和长安右门被拆除,1954年,地安门被拆,遭受同样命运的,1956年是朝阳门,1965年是崇文门和阜成门、东直门,到1969年,是西直门。

在明清古城墙被拆毁时,梁思成和林徽因抚砖痛哭。

写作目的:

探求如何建造新中国的建筑,呼吁继承与发扬优良传统,建议古为今用。

课堂小结

“中国建筑的个性乃即我民族之性格。”

“一国一族之建筑适反鉴其物质精神、继往开来之面貌。”

“一个东方古国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显的代表为我们文化衰落消失的现象。”

——梁思成

检查学习效果

看看下面这些现代建筑,

体现了中国建筑的哪些特征?

国家大剧院内

红色

珠海金域廊院小区规划图

对称 红色 屋顶

上海金茂大厦

塔

式

轴

对

称

重庆人民大礼堂

红色 屋顶 彩绘 对称

中国建筑的特征

梁思成

学习目标:

1、了解中国建筑的特征,理清文章思路。

2、品析简明、准确的语言风格。把握中国建筑“文法”和“词汇”的含义。

3、思考为何说不同建筑“词汇”能表达不同的感情;理解各民族之间建筑的“可译性”。

作者简介

梁思成(1901—1972),我国著名建筑学家,清华大学教授,广东省新会县人。1927年获宾夕法尼亚大学建筑系硕士,后在哈佛大学美术研究院学习。1928年回国。1946年为清华大学创办了建筑系,后主持创建中国营造学社。主要著作《清室营造则例》《中国建筑史》。他参加了北京市城市规划工作,曾主持中华人民共和国国徽设计和人民英雄纪念碑、扬州唐鉴真大和尚纪念堂的建筑设计。他对中国建筑学的科学研究有重大贡献。

文体知识

科普说明文

定义:是指反映和总结处于世界前沿的科学的发展状况、科研动向和最新科研成果的文章。

说明顺序

时间顺序

空间顺序

逻辑顺序

说明方法

举例子、下定义、引用、作比较、打比方、摹状貌、列数字、分类别、列图表、作诠释(解说)

表达方式

以说明为主,但也使用描写、叙述、议论等手法

语言特点

简明、确切、通俗、生动

说明对象

自然科学和技术工程(如太空探测、环境保护、生物进化、人体生理、物质微观探索、植物转基因研究等)及社会科学方面

研

究

对象

析 题

指事物作为标志的

显著特色

中国建筑 的 特征

研

究

方

向

探究重点

1、读文本,列提纲,概括文章内容

整体感知

明确:文章可以分为四部分:

第一部分(1-2段):从地域分布和历史跨度方面说明中国建筑的影响(引论)

第二部分(3-13段):谈中国建筑的九大特征(总体)

第三部分(14-17段):提出了中国建筑的“文法”问题,从更深层次探讨了中国建筑的组织风格。

第四部分(18-20段):提出了“各民族之间的‘可译性’的问题”,提倡发扬光大民族优良的建筑传统。

中国建筑的影响

(1)地域分布:西起葱岭,东至日本朝鲜,南至越南、缅甸,北至黑龙江,包括蒙古人民共和国的区域在内。

(2)历史跨度:考古学家所发掘的殷代遗址证明,至迟在公元前15世纪,中国建筑体系已基本形成,它的基本特征一直保留到近代。

久

广

台基

房屋

屋顶

由

下

到

上

一、(个体建筑)立体构成 台基、主体、屋顶

作

诠

释

左右对称

坐北朝南

有主有次

户外空间

二、平面布局 建筑群落 左右呈轴对称,主要房屋朝南,建筑群有主从,有“户外空间”

举例子打比方

立柱

横梁

木材结构,以木材做立柱和

横梁的框架结构。

三、结构方法 主柱和横梁(架梁) 负重,与现代结构原则上一致

列数字打比方

举例子作比较

先描述“拱”是“弓形短木”,斗是“斗形方木块”,它们组合起来称“斗拱”。它不但可“用以减少立柱和横梁交接处的剪力”,还具有装饰作用。

四、斗拱 斗、拱 减少剪力,装饰

摹状貌下定义

举例子

举架

形成屋顶的斜坡或曲面。

五、举折、举架

摹状貌

下定义

“如鸟斯革,如翚斯飞”(轻盈、朴实、威严)“翘起如翼”(采光、排水)的屋顶是我们民族的骄傲。

六、屋顶 瓦

作比较引用

七、着色 朱红、彩绘 用色大胆

举例子作比较

门环

垂脊吻

八、构件 脊吻、门窗 高度装饰

举例子

大量使用有色琉璃砖瓦,尽量利用各色油漆的装饰潜力。

九、材料 有色琉璃、油漆、木雕、石雕、砖雕 装饰

作诠释

整体感知

序号 介绍内容 组成要素 特点/作用

(一) 立体构成 台基、主体、屋顶

(二) 平面布局 建筑群落 左右呈轴对称,主要房屋朝南,建筑群有主从,有“户外空间”

(三) 结构方法 主柱和横梁(架梁) 负重,与现代结构原则上一致

(四) 斗拱 斗、拱 减少剪力,装饰

(五) 举折、举架 梁木 创造屋脊弯曲面

(六) 屋顶 瓦 装饰

(七) 着色 朱红、彩绘 用色大胆

(八) 构件 脊吻、门窗 高度装饰

(九) 材料 有色琉璃、油漆、木雕、石雕、砖雕 装饰

②群体建筑构成

③结构方法

④斗拱

⑤举折、举架

⑥屋顶的装饰作用

⑦屋身的主要颜色

⑧部件的装饰作用

⑨材料的装饰作用

总体特征

结构特征

装饰特征

局部

(次)

整体

(主)

中国建筑九大特征

①个别建筑物

分析文章第三、四部分

1、文章中说的中国建筑的“文法”“词汇”分别指的是什么?这样写的好处是什么?

“文法”指中国的建筑都有一定的风格和手法,它们为匠师们所遵守,为人们所承认,成了法式,成为人们代代沿用的惯例。即中国建筑的法式或惯例(规矩)。

“词汇”指的是建筑的组成构件和因素。

——这是一种比喻的说法。本文用“文法”来比喻建筑的“规矩”,用“词汇”比喻建筑的组成构件和因素,让人们能通过熟悉的文章组成来理解建筑中的各种法式和构件的使用。使得说明生动,让读者易于接受。

2、“这种‘文法’有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样性的表现。”这种“拘束性”和“灵活性”表现在哪里?用了哪些修辞手法?

指建筑物必须严格遵守一定的“文法”,即惯例,但是可以在惯例下出现不同的样式。这种特点体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯的风格,又具有独特性。

用了比喻/类比的修辞手法

语言和文学 建筑学

词汇

文法

文章

大文章

小品

横额对联

建筑的单个构件和因素

中国建筑的规则和惯例

建筑或建筑群

宫殿、庙宇等

山亭、水榭等

影壁、牌楼等

3.怎样理解作者提出的各民族之间的“可译性”?

——用“语言和文字”为喻,说明各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出的形式却有很大的不同,恰似不同民族的语言,表达同一意思,语言形式却不相同。所谓的“可译性”是指各民族建筑在实质上有同一性质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

热河普陀拉

文艺复兴时期建筑

天坛

罗马教堂

北京牌坊楼

罗马的凯旋门

亚历山大纪念柱

华表

联系课文第20段并结合全文,探讨作者的写作意图。

我们若想用我们自己建筑上的优良传统来建造适合于今天我们新中国的建筑,我们就必须首先熟悉自己建筑上的“文法”和“词汇”,否则我们是不可能写出一篇中国“文章”的。

1948年,在平津战役前,梁思成绘制了《全国文物古建筑目录》,交给中国人民解放军,使北平古迹避免受到炮击,很好的保护了北京的文物和古城镇。

从1950年开始,北京随着旧城改造和地铁修建,古建筑开始消失。历史记载,1952年,长安左门和长安右门被拆除,1954年,地安门被拆,遭受同样命运的,1956年是朝阳门,1965年是崇文门和阜成门、东直门,到1969年,是西直门。

在明清古城墙被拆毁时,梁思成和林徽因抚砖痛哭。

写作目的:

探求如何建造新中国的建筑,呼吁继承与发扬优良传统,建议古为今用。

课堂小结

“中国建筑的个性乃即我民族之性格。”

“一国一族之建筑适反鉴其物质精神、继往开来之面貌。”

“一个东方古国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显的代表为我们文化衰落消失的现象。”

——梁思成

检查学习效果

看看下面这些现代建筑,

体现了中国建筑的哪些特征?

国家大剧院内

红色

珠海金域廊院小区规划图

对称 红色 屋顶

上海金茂大厦

塔

式

轴

对

称

重庆人民大礼堂

红色 屋顶 彩绘 对称

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])