高中语文统编版必修下册1.2《齐桓晋文之事》课件(共64张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册1.2《齐桓晋文之事》课件(共64张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

《齐桓晋文之事》

——孟子是如何说服齐宣王的?

有人曾说过:“世界上最难办到的事就是——把我脑子里的想法灌输到你的脑子里,从而把你口袋的钱放入我口袋里”。

说服别人确实是一件难事,但如果让孟子做你的导购员,可能就不那么难了,为什么呢?答案就在《齐桓晋文之事》中。

观看李蠕蠕的销冠技巧

蓬窗暑雨气低垂,不记龙舟竞渡期。

诗卷打门惊节序,满盘角黍正累累。

孟子和《孟子》

孟子(约公元前372年-公元前289年) ,名轲,字子舆,邹国(今山东邹城东南)人。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,与孔子并称"孔孟"。除此之外他还是著名的雄辩家。

孟子宣扬"仁政",最早提出"民贵君轻"思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子"道统"的人物,元朝追封为"亚圣"。

孟子的言论著作收录于《孟子》一书。

《孟子》是儒家的经典著作,被南宋朱熹列为"四书"(另外三本为《大学》《中庸》《论语》)。战国中期孟子及其弟子万章、公孙丑等著。《汉书·艺文志》著录《孟子》十一篇,现存七篇十四卷。总字数三万五千余字,260章。书中记载有孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。古代考试主要考《四书》与《五经》。

蓬窗暑雨气低垂,不记龙舟竞渡期。

诗卷打门惊节序,满盘角黍正累累。

背景

孟子生活的战国中期较孔子生活的春秋末期更为变乱,社会更加动荡不安。同时,思想也更加活跃正当“百家争鸣”的时代。所以,孟子一方面继承了孔子的政治思想和教育思想等,另一方面又有所发展,形成了自己的政治和学术思想。同时,在与墨家、道家、法家等学派的激烈交锋中,孟子维护了儒家学派的理论,也确立了自己在儒学中的重要地位,成为仅次于孔子的正宗大儒。

《齐桓晋文之事章》记录孟子和齐宣王的一次谈话。齐国在威王(宣王之父)时曾经两次打败魏军,宣王时又破燕国的国都,雄踞东方,威震诸侯。齐宣王早就有以战求霸,君临天下之志。因此,当孟子到齐国后,他就请孟子谈谈齐桓公晋文公在春秋时候建立霸业的事迹。孟子就利用这一机会,巧妙地阐述了行仁政而王天下的主张和具体措施。

整体感知

1.齐桓晋文之事是什么事?

2.孟子和齐宣王谈话的主要内容是什么?

整体感知

1.齐桓晋文之事是什么事?

春秋五霸成就霸业

2.孟子和齐宣王谈话的主要内容是什么?

孟子说服对方实行仁政,实现王道。

文本精读细讲

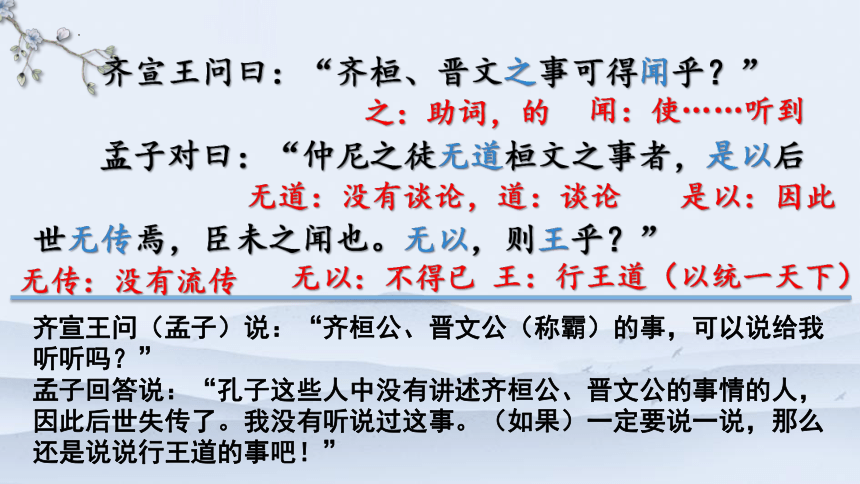

齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事可得闻乎?”

孟子对曰:“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。无以,则王乎?”

之:助词,的

闻:使……听到

无道:没有谈论,道:谈论

是以:因此

无传:没有流传

无以:不得已

王:行王道(以统一天下)

齐宣王问(孟子)说:“齐桓公、晋文公(称霸)的事,可以说给我听听吗?”

孟子回答说:“孔子这些人中没有讲述齐桓公、晋文公的事情的人,因此后世失传了。我没有听说过这事。(如果)一定要说一说,那么还是说说行王道的事吧!”

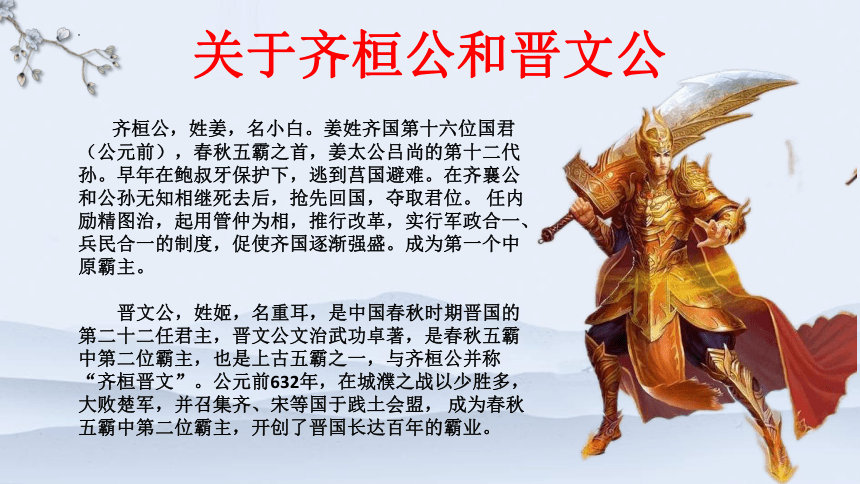

关于齐桓公和晋文公

齐桓公,姓姜,名小白。姜姓齐国第十六位国君(公元前),春秋五霸之首,姜太公吕尚的第十二代孙。早年在鲍叔牙保护下,逃到莒国避难。在齐襄公和公孙无知相继死去后,抢先回国,夺取君位。 任内励精图治,起用管仲为相,推行改革,实行军政合一、兵民合一的制度,促使齐国逐渐强盛。成为第一个中原霸主。

晋文公,姓姬,名重耳,是中国春秋时期晋国的第二十二任君主,晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主,也是上古五霸之一,与齐桓公并称“齐桓晋文”。公元前632年,在城濮之战以少胜多,大败楚军,并召集齐、宋等国于践土会盟, 成为春秋五霸中第二位霸主,开创了晋国长达百年的霸业。

文本探究

为什么齐宣王一上来就问:“齐桓晋文之事,可得闻乎?

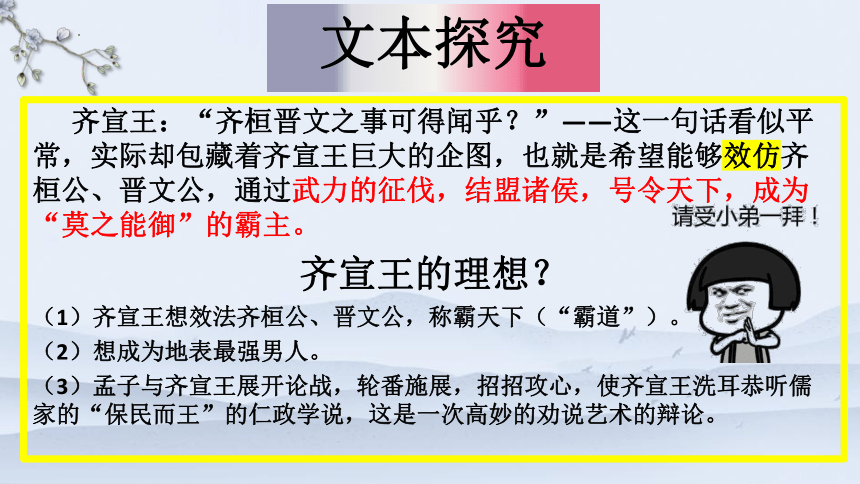

文本探究

齐宣王:“齐桓晋文之事可得闻乎?”——这一句话看似平常,实际却包藏着齐宣王巨大的企图,也就是希望能够效仿齐桓公、晋文公,通过武力的征伐,结盟诸侯,号令天下,成为“莫之能御”的霸主。

齐宣王的理想?

(1)齐宣王想效法齐桓公、晋文公,称霸天下(“霸道”)。

(2)想成为地表最强男人。

(3)孟子与齐宣王展开论战,轮番施展,招招攻心,使齐宣王洗耳恭听儒家的“保民而王”的仁政学说,这是一次高妙的劝说艺术的辩论。

文本探究:

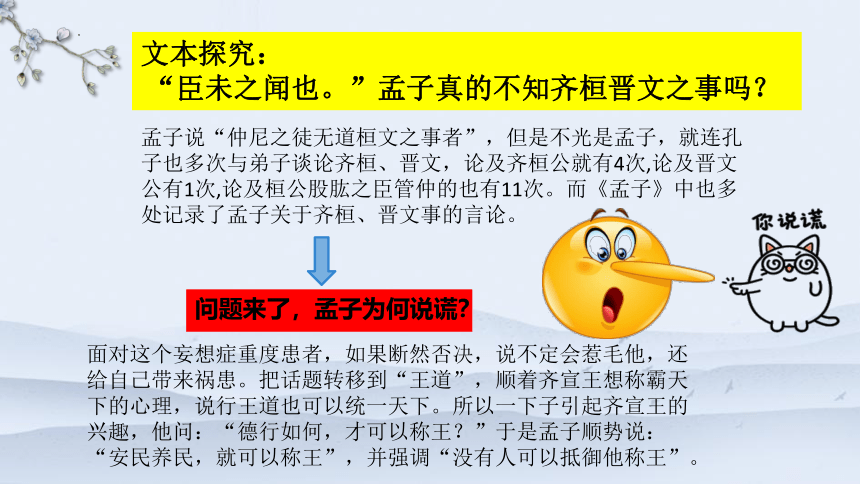

“臣未之闻也。”孟子真的不知齐桓晋文之事吗?

孟子说“仲尼之徒无道桓文之事者”,但是不光是孟子,就连孔子也多次与弟子谈论齐桓、晋文,论及齐桓公就有4次,论及晋文公有1次,论及桓公股肱之臣管仲的也有11次。而《孟子》中也多处记录了孟子关于齐桓、晋文事的言论。

问题来了,孟子为何说谎?

面对这个妄想症重度患者,如果断然否决,说不定会惹毛他,还给自己带来祸患。把话题转移到“王道”,顺着齐宣王想称霸天下的心理,说行王道也可以统一天下。所以一下子引起齐宣王的兴趣,他问:“德行如何,才可以称王?”于是孟子顺势说:“安民养民,就可以称王”,并强调“没有人可以抵御他称王”。

曰:“德何如则可以王矣?”

曰:“保民而王,莫之能御也。”

德:德行

何如:如何

则:才

王:行王道以统一天下

保:安抚

御:阻挡,抵挡

(齐宣王)说:“要有什么样的德行,才可以行王道以统一天下呢?”

(孟子)说:“安民、养民就可以为王了,(这样的王)没有人可以阻挡他。”

曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”

曰:“可。”

曰:“何由知吾可也?”

若:像

何由:从何处

(齐宣王)说:“像我这样的人,能够安民吗?”

(孟子)说:“可以。”

(齐宣王)说:“从何处知道我可以做到呢?”

每个人多多少少都有点爱慕虚荣,这种虚荣心有时表现在对表扬或赞美的渴求上。孟子利用了齐宣王这种心理,进一步巩固话题。

回答斩钉截铁,毫不迟疑,第一时间给了齐宣王一颗定心丸。

曰:“臣闻之胡龁曰:王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰:牛何之?对曰:将以衅钟。王曰:舍之!

闻:听说

何之:到哪里去

衅钟:宰杀牲口,取血涂钟行祭

舍:释放

(孟子)说:“我从胡龁那听说这样一件事说:您坐在大殿上,有个人牵牛从殿下走过。您看见了,问道:“牛(牵)到哪里去?”(那人)回答说:“准备用(它的血)来祭钟。”大王您说:“放了它吧!

孟子没有高谈阔论,而是同宣王拉起家常,说起宣王过去的一件被全国老百姓议论的小事——“以羊易牛”。

这个小故事,能真正拉近了二人的谈话,孟子从这个小故事出发,做大文章。

吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。对曰:然则废衅钟与?曰: 何可废也?以羊易之。不识有诸?”

觳觫:恐惧战栗的样子

就:走向

废:废除

何可:怎样

以:用

易:替换

我不忍看它那副恐惧发抖的样子,就这样没有罪过却走向受刑的地方”(那人问)道:“既然这样,那么要废弃祭钟的仪式吗?”你说:“怎么能废呢?用羊来换它吧。”不知道有没有这件事?”

曰:“有之。”

曰:“是心足以王矣。百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。

是:这样

足:足够

王:称王

王:吝惜

固:确实

(齐宣王)说:“有这事。”

(孟子)说:“这样的心就足以行王道以统一天下了。百姓都认为大王吝啬。我本来就知道您是不忍心。”

王曰:“然,诚有百姓者。齐国虽褊小,吾何爱一牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。”

诚:的确

褊小:狭小

即:就是

故:所以

(齐宣王)说:“是的。的确有这样(对我误解)的百姓。齐国虽然土地狭小,我怎么会吝啬一头牛?就是不忍看它那恐惧战栗的样子,这样无罪却走向死地,因此用羊去换它。”

曰:“王无异于百姓之以王为爱也。以小易大,彼恶知之?王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?

为:认为

异:对……感到奇怪

彼:他们

恶:怎么

隐:痛惜

择:区别

(孟子)说:“您不要对百姓认为您是吝啬的感到奇怪。以小换大,他们怎么知道您的想法呢?您如果痛惜它无罪却走向死地,那么牛和羊又有什么区别呢?”

王笑曰:“是诚何心哉?我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。”

是:这

诚:究竟

心:想法

宜:理所当然的

爱:爱财

齐宣王笑着说:“这真的是一种什么想法呢?我不是吝啬钱财而以羊换掉牛的,(这么看来)老百姓说我吝啬是理所应当的了。”

曰:“无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。君子之于禽兽也:见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。”

无伤:没有关系

是:这

乃:是

仁术:仁道

之于:对于

是以:所以

远:远离

庖厨:厨房

(孟子)说:“没有关系,这是仁爱之道,(原因在于您)看到了牛而没看到羊。有道德的人对于飞禽走兽,看到它活着,便不忍心看它死;听到它(哀鸣)的声音,便不忍心吃它的肉。会把厨房建的远远的。”

文本探究1:

这部分使用了什么论证方法?

举例论证——“以羊易牛”的例子来证明齐宣王的善心。

羊当然值得同情,但是这部分孟子挖掘了齐宣王身上具备的行王道的潜质——仁心。《孟子·公孙丑上》的第六章:恻隐之心,仁之端也。意思是同情心是仁的开端。

人的本能是最爱自己的亲人,其次是其他人,最后是动植物。齐王能够表现出对牛的爱,这一种爱就是爱物,爱物的心是可以通过不断修炼上升为仁心的,一个爱物的人是可以成长为仁民之人的。所以孟子说“是心足以王矣”,有这仁心,你就可以称王了。

文本探究2:

“以羊易牛”为何就是仁道?难道羊不值得同情吗?

王说,曰:“诗云:‘他人有心,予忖度之。’夫子之谓也。夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉。此心之所以合于王者,何也?”

说:同“悦”,高兴

忖度:揣测

说的就是先生您这样的人

反:回头

求之:想它

戚戚:内心有所触动的样子

合:符合

齐宣王高兴了,说:“《诗经》说:‘别人有什么心思,我能揣测到。’说的就是先生您这样的人啊。我这样做了,回头再去想它,却想不出是为什么。先生您说的这些,对于我的心真是有所触动啊!这种心符合王道的原因是什么呢

曰:“有复于王者曰:‘吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。’则王许之乎?”

曰:“否。”

复:禀报

以:用来

钧:三十斤为一钧

而:却

明:视力

察:看清楚

鸟兽秋天所生的细毛的尖端

舆薪:整车的柴火

许:认可

(孟子)说:“(假如)有人禀告大王说:‘我的力气足以举起三千斤,却不能够举起一根羽毛;(我的)眼力足以看清鸟兽秋天新生细毛的尖端,却看不到整车的柴火。’那么,大王您认可吗?”(齐宣王)说:“不认可。”

“今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。故王之不王,不为也,非不能也。”

恩:恩德

及:推及

功:功德

独:偏偏

为:因为

见:表示被动

“如今您的恩德足以推及禽兽,而老百姓却得不到您的功德,究竟是为什么呢?这样看来,举不起一根羽毛,是因为不用力气;看不见整车的柴火,是不用目力的缘故;老百姓不被安抚,是因为不肯布施恩德。所以,大王您不能行王道统一天下,是不肯干,而不是不能干。”

曰:“不为者与不能者之形,何以异?”

形:表现

何以:怎么

异:区分

(齐宣王)说:“不肯干与不能干在表现上怎样区别?”

曰:“挟太山以超北海,语人曰:‘我不能。’是诚不能也。为长者折枝,语人曰:‘我不能。’是不为也,非不能也。

挟:挟着

超:跃过

语:告诉

折枝:按摩肢体

(孟子)说:“用胳膊夹着泰山去跃过渤海,告诉别人说:‘我做不到。’这确实是做不到。为长辈弯腰行礼,告诉别人说:‘我做不到。’这是不肯做,而不是不能做。

故王之不王,非挟太山以超北海之类也;王之不王,是折技之类也。老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼:天下可运于掌。

老:敬爱

老:老人

及:推广到

幼:爱护

幼:孩子

运:转动

大王不能行王道统一天下,不属于挟泰山跃过渤海这一类的事;大王不能行王道统一天下,属于对长辈弯腰行礼一类的事。尊敬自己的老人,进而推广到尊敬别人家的老人;爱护自己的孩子,进而推广到爱护别人家的孩子。天下可以在手掌上运行。

《诗》云:‘刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。’言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海,不推恩无以

保妻子;

刑:榜样

寡妻:正妻

至于:推广到

御:治理

说的就是把这样的心施加到他人身上罢了

推:推广

保:安抚

《诗经》说:‘(做国君的)给自己的妻子作好榜样,推广到兄弟,进而治理好一家一国。’说的就是把这样的心推广到他人身上罢了。所以,推广恩德足以安抚四海百姓,不推广恩德连妻子儿女都安抚不了。

古之人所以大过人者无他焉,善推其所为而已矣。今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?权,然后知轻重;度;然后知长短;物皆然,心为甚。王请度之!

大过:大大超过

其:他们的

所为:行为

而已:罢了

权:称量

度:丈量

度:考虑

古代圣人大大超过别人的原因,没别的,善于推广他们的好行为罢了。如今(您的)恩德足以推广到飞禽走兽身上,老百姓却得不到您的好处,这究竟是什么原因呢?用秤称量,才能知道轻重;用尺丈量,才能知道长短,事物都是如此,人心更是这样。大王,您请思量一下吧!

主要说齐宣王未实行王道,不是不能,而是不为。

转移话题

无以,则王乎?

巧妙设喻

以羊易牛

分析实质

非不能也,是不为也

抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?”

王曰:“否,吾何快于是,将以求吾所大欲也。”

曰:“王之所大欲,可得闻与?”

抑:难道

危士臣:危害将士

构怨:结怨

于:对于

以:凭借

闻:听闻

(孟子)“难道您发动战争,使将士处于险境,同各诸侯结怨,心里就很痛快?”

齐宣王说:“不是的,我怎么会对这个痛快呢?我是想凭借这办法求得我最想要的东西罢了。”

(孟子)说:“您最想要的东西是什么,(我)可以听听吗?”

王笑而不言。

曰:“为肥甘不足于口与?轻暖不足于体与?抑为采色不足视于目与?声音不足听于耳与?便嬖不足使令于前与?

肥甘:美味的食物

轻暖:轻软暖和的衣服

抑:还是

采色:绚丽的颜色

便嬖:君主左右受宠爱的人

齐宣王只是笑却不说话。(孟子)说:“是因为肥美甘甜的食物不够吃呢?轻软暖和的衣服不够穿呢?还是因为各种色彩不够看呢?美妙的音乐不够听呢?左右受宠爱的人不够用呢?

王之诸臣皆足以供之,而王岂为是哉?”王之诸臣皆足以供之,而王岂为是哉?”

曰:“否,吾不为是也。”

岂:难道

(这些)您的大臣们都能充分地供给,难道大王真是为了这些吗?”

(齐宣王)说:“不是,我不是为了这些。”

曰:“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。”

王曰:“若是其甚与?”

然则:那么

辟:开辟

朝:使......朝见

莅:统治

四夷:四方的少数民族

若:如此

犹:犹如

(孟子)说:“那么,大王最想得到的东西便可知道了:是想开拓疆土,使秦国、楚国来朝见,统治整个中原地区,安抚四方的少数民族。(但是)以这样的做法,去谋求这样的理想,就像爬到树上去抓鱼一样。”

齐宣王说:“像(你说的)这么严重吗?”

曰:“殆有甚焉。缘木求鱼,虽不得鱼,无后灾;以若所为,求若所欲,尽心力而为之,后必有灾。”

曰:“可得闻与?”

曰:“邹人与楚人战,则王以为孰胜?”

曰:“楚人胜。”

殆:恐怕

虽:虽然

以为:认为

孰:谁

(孟子)说:“恐怕比这还严重。爬到树上去抓鱼,虽然抓不到鱼,却没有什么后祸;假使用这样的做法,去谋求这样的理想,又尽心尽力地去干,结果必然有灾祸。”(齐宣王)说:“(这是什么原理)可以让我听听吗?”

(孟子)说:“(假如)邹国和楚国交战,那您以为谁胜呢?”

(齐宣王)说:“楚国会胜。”

曰:“然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众,弱固不可以敌强。海内之地,方千里者九,齐集有其一;以一服八,何以异于邹敌楚哉?盖亦反其本矣。

小:小国

固:本来

大:大国

齐集:集聚

服:降服

这与......有什么不同)

盖:何不

反:回到

(孟子)说:“那么,小国本来不可以与大国为敌,人少的国家本来不可以与人多的国家为敌,弱国本来不可以与强国为敌。天下的土地,方圆一千多里的(国家)有九个,齐国的土地总算起来也只有其中的一份。以一份力量去降服八份,这与邹国和楚国交战有什么差异呢?何不回到根本上来呢!

今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者,皆欲赴诉于王;其若是,孰能御之?”

藏:存放

涂:道路

疾:憎恨

赴诉:奔走求告

其若是:如果像这样

您此刻宣布政令施行仁政,使得全国当官的都想赶来申诉给大王,耕田的人都想在您的田野上耕耘,经商的都要(把货品)在大王的集市上存放,观光的人都想在大王的道路上进出,各国那些痛恨他们君主的人都想跑来向您申诉求告。假如像这样,谁还能抵挡您呢?”

在孟子发出了“推恩”然后可以王天下的议论后,齐宣王并没有乐意地表示要去实行,面对这一情况,孟子又是怎样使齐宣王最终说出“我虽不敏,请尝试之”的?

这一部分主要从反面论述了不施仁政的严重危害。最终让齐宣王认识到:必须行王道。

请君入瓮

王之所大欲可知已

晓以利害

尽力而为之,必有后灾

引之入彀

盖亦反其本矣?

(“抑王兴甲兵,危士臣”至“孰能御之”),从反面论述“霸道”的危害,敦促齐宣王彻底改弦易辙,放弃霸道,实行王道。

总结孟子论辩的特点

善用比喻(形象生动,深入浅出);

投其所好(站到对方利益角度思考引导);

巧用对比;利益引导(构建美好未来,引诱对方)

王曰:“吾惛,不能进于是矣。愿夫子辅吾志,明以教我;我虽不敏,请尝试之。”

惛:糊涂

不能做到这种地步

愿:希望

辅:辅助

明:明白地

敏:聪慧

齐宣王说:“我糊涂,不能懂得这个道理。希望先生您帮助我(实现)我的愿望。明确的指教我,我虽然不聪慧,请(让我)试一试。”

曰:“无恒产而有恒心者,惟士为能;若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。

恒产:维持生活的固定财产

惟:只有

因:因而

苟:如果

放:放纵

辟:不正

侈:过度

刑:处罚

罔民:陷害百姓

(孟子)说:“没有长久可以维持生活的产业而有长久不变的心,只有有道德操守的读书人才能做到,至于老百姓,没有固定的产业,因而就没有长久不变的心。如果没有这样安居守分之心,(就会)不守礼法,肆意妄为,没有不做的了。等到(他们)犯了罪,随后用刑法去处罚他们,这样做是陷害人民。

焉有仁人在位,罔民而可为也?是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之善,故民之从之也轻。

焉有:哪有

是故:所以

制:规定

事:侍奉

畜:养活

乐岁:丰年

凶年:荒年

然后:这样之后

驱:驱使

之:向

轻:容易

哪有仁爱的君主在位,却可以做这种陷害百姓的事呢?所以英明的君主规定老百姓的产业,一定使他们上能赡养父母,下能养活妻子儿女;年成好时能丰衣足食,年成不好也不致于饿死。然后督促他们去做好事。所以老百姓跟随国君就容易了。

今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子;乐岁终身苦,凶年不免于死亡。此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉?

惟:只是

赡:足

奚:何

治:讲求

暇:顾得上

如今,规定人民的产业,上不能赡养父母,下不能养活妻子儿女,好年景也总是生活在困苦之中,坏年景免不了要饿死。这样,只把自己从死亡中救出来,恐怕还不够,哪里还有空闲讲求礼义呢?

王欲行之,则盍反其本矣。五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;

盍:何不

彘:猪

时:季节

大王真想施行仁政,为什么不回到根本上来呢?(给每家)五亩地的住宅,种上桑树,(那么)五十岁的人就可以穿上丝织的衣服了;鸡、小猪、狗、大猪这些家畜,不要失去(喂养繁殖的)时节,七十岁的人就可以有肉吃了;一百亩的田地,不要(因劳役)耽误了农时,八口人的家庭就可以不挨饿了;

谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒:然而不王者,未

之有也。

谨:重视 庠序:学校 孝悌:善事父母为“孝”,敬爱兄长为“悌” 义:道理

颁:同“斑” 负戴:用头顶着物件

重视学校的教育,把孝顺父母,尊重兄长的道理反复叮咛他们,头发斑白的老人便不会再背着、顶着东西在路上走了。老年人穿丝衣服吃上肉,老百姓不挨饿受冻,如果这样还不能统一天下,那是没有的(事情)。

文本探究1:

本部分使用了什么论证方法?

正反对比论证:明君制民之产与今也制民之产。

(1)国君应该规定每个国民的土地面积,使国民能养活自己和家人。

(2)国民有了养活全家的稳定财产后对他们进行礼义道德教育。

(3)生产经营方面:通过种桑养蚕、饲养家畜、农业耕作,让百姓过上富足的生活。

文本探究2:

本段重点:孟子仁政思想的具体措施有哪些?

文言现象——通假字

1.无以,则王乎:“以”同已,停止。

2.王说:“说”同悦,高兴。

3.为长者折枝:“枝”同肢,肢体。一说“折枝”指弯腰行礼,另一说“折枝”即折取树枝。

4.刑于寡妻:“刑”同型,典范、榜样,这里用作动词,做榜样。

5.盖亦反其本矣:“盖”同盍,何不;“反”同返,回到。

6.行旅皆欲出于王之涂:“涂”同途,道路。

7.抑为采色不足视于目与:“采”同彩。

8.是罔民也:“罔”同网,用作动词,张网捕捉,比喻陷害。

9.放辟邪侈,无不为已:“已”同矣,表示确定语气。

10.颁白者不负戴于道路矣:“颁”同斑

文言现象——古今异义

1.齐国虽褊小,吾何爱一牛

古义:吝惜,舍不得

今义:①对人或事物有很深的感情;②爱惜,爱护;③喜欢。

2.王若隐其无罪而就死地

古义:痛惜,哀怜

今义:隐藏不露;潜伏的,藏在深处的。

3.不推恩无以保妻子

古义:妻子和儿女

今义:男女两人结婚后,女子是男子的妻子。

文言现象——古今异义

4.莅中国而抚四夷也

古义:中原地区

今义:中华人民共和国的简称。

5.老吾老,以及人之老

古义:用来推广到

今义:连接并列的词或词组。

文言现象——词类活用

1.名词作动词

无以,则王乎 (行王道以统一天下)

刑于寡妻 (做榜样)

然后从而刑之 (处罚)

是罔民也 (张网捕捉、陷害)

树之以桑 (种)

五十者可以衣帛矣 (穿)

权,然后知轻重 (称重)

度,然后知长短 (丈量)

文言现象——词类活用

2.使动用法

故推恩足以保四海 (使……安定)

齐桓、晋文之事可得闻乎 (使……听到)

朝秦楚 (使……来朝见)

以一服八 (使……降服)

危士臣 (使……受到危害)

文言现象——词类活用

3.形容词作动词

是以君子远庖厨也 (远离)

老吾老,以及人之老 (敬爱)

幼吾幼,以及人之幼 (爱护)

文言现象——词类活用

4.形容词作名词

明足以察秋毫之末 (视力)

老吾老,以及人之老 (老人)

幼吾幼,以及人之幼 (幼儿)

为肥甘不足于口与 (肥美的食物)

轻暖不足于体与 (轻暖的衣服)

小固不可以敌大 (小:小的国家;大:大的国家)

寡固不可以敌众 (寡:人口少的国家;众:人口多的国家)

弱固不可以敌强 (弱:弱小的国家;强:强大的国家)

文言现象——词类活用

5.意动用法

王无异于百姓之以王为爱也 (对……感到奇怪)

文言现象——文言句式

1.判断句

是乃仁术也。(“……也”,表判断)

是诚不能也。(“……也”,表判断)

2.省略句

有牵牛而过堂下者。【有牵牛而过(于)堂下者】

将以衅钟。【将以(之)衅钟】

将以求吾所大欲也。【将以(之)求吾所大欲也】

明以教我。【明以(之)教我】

及陷于罪。【及(之)陷于罪】

必使仰足以事父母。【必使(之)仰足以事父母】

文言现象——文言句式

3.倒装句

(1)宾语前置句

①臣未之闻也 (臣未闻之也,否定句中代词作宾语,“之”作代词)

②莫之能御也 (莫能御之也,疑问句中代词作宾语)

③何由知吾可也 (由何知吾可也,疑问句中代词作宾语)

④牛何之 (牛之何,疑问句中代词作宾语,“之”作动词,去)

⑤然则一羽之不举 (然则不举一羽,疑问句中代词作宾语)

⑥舆薪之不见 (不见舆薪,用“之”作宾语前置标志助词)

⑦未之有也 (未有之也,疑问句中代词作宾语,“之”作代词,这种情况)

文言现象——文言句式

3.倒装句

(2)状语后置句

王坐于堂上。(王于堂上坐)

王无异于百姓之以王为爱也。(王无于百姓之以王为爱异也)

我非爱其财而易之以羊也。(我非爱其财而以羊易之也)

构怨于诸侯。(于诸侯构怨)

使天下仕者皆欲立于王之朝。(使天下仕者皆欲于王之朝立)

树之以桑。(以桑树之)

文言现象——文言句式

3.倒装句

(3)主谓倒装句

①宜乎百姓之谓我爱也。(百姓之谓我爱也宜乎)

②若是其甚与。(其甚若是与)

4.被动句:百姓之不见保。(见,表示被动)

【提问】古汉语中的“之”字常用的有 8 种,本文中出现了5种,请分别找出例句。

1.作代词“他、她、它(们)、这样、这、此”:王坐于堂上,有牵牛而过堂下者。王见之。

2.作结构助词“的”:齐宣王问曰:‘齐桓、晋文之事,可得闻乎

3.作“往,到……去”:牛何之。然后驱而之善。

4.宾语前置的标志:然而不王者,未之有也。

5.用在主谓结构中,表示取消句子独立性:君子之于禽兽也。

按孟子的论辩之术给文章划分层次

1.以婉言转之——不谈霸道,说王道。

2.以趣言挑之——以牛易羊,挑起兴趣。

3.以美言赞之——有仁道之心,获得信任。

4.以易言激之——行仁政,易如折枝。

5.以危言醒之——行霸道,后必有灾。

6.以美言诱之——发政施仁,孰能御之?

7.以直言昭之——王道之术:养民富民教民。

按按交谈的本质逻辑给文章划分层次

1.有没有仁政之心——基础。

2.想不想去行仁政——关键。

3.为什么要行仁政——原因。

4.如何行仁政之术——做法。

齐宣王虽然被孟子说服了,但并没有实施孟子的主张, 也没有给孟子一官半职,只是把他当作一位德高望重的学者来尊重,而不是想实现他那一套政治理想。那么,是孟子思想的哪些不足使得齐宣王不执行呢?

1、忽视动荡不安的社会现状,各国混战,没有稳定的外部环境。战国时期,由分裂趋向统一,战争难以避免。孟子笼统反对武力,显得脱离现实,不合潮流。

2、孟子高估了小农经济的效果,对影响生产的各种风险缺乏预估。

3、他的仁政完全建立在“性善论”的基础上,对人的欲望(尤其是占有欲和暴力欲)认识不足,显得过于天真、简单。通过齐宣王的“不忍之心”来推断他能够“保民而王”的观点过于主观。在兵荒马乱的时代,在弱肉强食的环境下,单独实施仁政缺少大的环境,很可能导致在实施的过程中就被吞并。

《齐桓晋文之事》

——孟子是如何说服齐宣王的?

有人曾说过:“世界上最难办到的事就是——把我脑子里的想法灌输到你的脑子里,从而把你口袋的钱放入我口袋里”。

说服别人确实是一件难事,但如果让孟子做你的导购员,可能就不那么难了,为什么呢?答案就在《齐桓晋文之事》中。

观看李蠕蠕的销冠技巧

蓬窗暑雨气低垂,不记龙舟竞渡期。

诗卷打门惊节序,满盘角黍正累累。

孟子和《孟子》

孟子(约公元前372年-公元前289年) ,名轲,字子舆,邹国(今山东邹城东南)人。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,与孔子并称"孔孟"。除此之外他还是著名的雄辩家。

孟子宣扬"仁政",最早提出"民贵君轻"思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子"道统"的人物,元朝追封为"亚圣"。

孟子的言论著作收录于《孟子》一书。

《孟子》是儒家的经典著作,被南宋朱熹列为"四书"(另外三本为《大学》《中庸》《论语》)。战国中期孟子及其弟子万章、公孙丑等著。《汉书·艺文志》著录《孟子》十一篇,现存七篇十四卷。总字数三万五千余字,260章。书中记载有孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。古代考试主要考《四书》与《五经》。

蓬窗暑雨气低垂,不记龙舟竞渡期。

诗卷打门惊节序,满盘角黍正累累。

背景

孟子生活的战国中期较孔子生活的春秋末期更为变乱,社会更加动荡不安。同时,思想也更加活跃正当“百家争鸣”的时代。所以,孟子一方面继承了孔子的政治思想和教育思想等,另一方面又有所发展,形成了自己的政治和学术思想。同时,在与墨家、道家、法家等学派的激烈交锋中,孟子维护了儒家学派的理论,也确立了自己在儒学中的重要地位,成为仅次于孔子的正宗大儒。

《齐桓晋文之事章》记录孟子和齐宣王的一次谈话。齐国在威王(宣王之父)时曾经两次打败魏军,宣王时又破燕国的国都,雄踞东方,威震诸侯。齐宣王早就有以战求霸,君临天下之志。因此,当孟子到齐国后,他就请孟子谈谈齐桓公晋文公在春秋时候建立霸业的事迹。孟子就利用这一机会,巧妙地阐述了行仁政而王天下的主张和具体措施。

整体感知

1.齐桓晋文之事是什么事?

2.孟子和齐宣王谈话的主要内容是什么?

整体感知

1.齐桓晋文之事是什么事?

春秋五霸成就霸业

2.孟子和齐宣王谈话的主要内容是什么?

孟子说服对方实行仁政,实现王道。

文本精读细讲

齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事可得闻乎?”

孟子对曰:“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。无以,则王乎?”

之:助词,的

闻:使……听到

无道:没有谈论,道:谈论

是以:因此

无传:没有流传

无以:不得已

王:行王道(以统一天下)

齐宣王问(孟子)说:“齐桓公、晋文公(称霸)的事,可以说给我听听吗?”

孟子回答说:“孔子这些人中没有讲述齐桓公、晋文公的事情的人,因此后世失传了。我没有听说过这事。(如果)一定要说一说,那么还是说说行王道的事吧!”

关于齐桓公和晋文公

齐桓公,姓姜,名小白。姜姓齐国第十六位国君(公元前),春秋五霸之首,姜太公吕尚的第十二代孙。早年在鲍叔牙保护下,逃到莒国避难。在齐襄公和公孙无知相继死去后,抢先回国,夺取君位。 任内励精图治,起用管仲为相,推行改革,实行军政合一、兵民合一的制度,促使齐国逐渐强盛。成为第一个中原霸主。

晋文公,姓姬,名重耳,是中国春秋时期晋国的第二十二任君主,晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主,也是上古五霸之一,与齐桓公并称“齐桓晋文”。公元前632年,在城濮之战以少胜多,大败楚军,并召集齐、宋等国于践土会盟, 成为春秋五霸中第二位霸主,开创了晋国长达百年的霸业。

文本探究

为什么齐宣王一上来就问:“齐桓晋文之事,可得闻乎?

文本探究

齐宣王:“齐桓晋文之事可得闻乎?”——这一句话看似平常,实际却包藏着齐宣王巨大的企图,也就是希望能够效仿齐桓公、晋文公,通过武力的征伐,结盟诸侯,号令天下,成为“莫之能御”的霸主。

齐宣王的理想?

(1)齐宣王想效法齐桓公、晋文公,称霸天下(“霸道”)。

(2)想成为地表最强男人。

(3)孟子与齐宣王展开论战,轮番施展,招招攻心,使齐宣王洗耳恭听儒家的“保民而王”的仁政学说,这是一次高妙的劝说艺术的辩论。

文本探究:

“臣未之闻也。”孟子真的不知齐桓晋文之事吗?

孟子说“仲尼之徒无道桓文之事者”,但是不光是孟子,就连孔子也多次与弟子谈论齐桓、晋文,论及齐桓公就有4次,论及晋文公有1次,论及桓公股肱之臣管仲的也有11次。而《孟子》中也多处记录了孟子关于齐桓、晋文事的言论。

问题来了,孟子为何说谎?

面对这个妄想症重度患者,如果断然否决,说不定会惹毛他,还给自己带来祸患。把话题转移到“王道”,顺着齐宣王想称霸天下的心理,说行王道也可以统一天下。所以一下子引起齐宣王的兴趣,他问:“德行如何,才可以称王?”于是孟子顺势说:“安民养民,就可以称王”,并强调“没有人可以抵御他称王”。

曰:“德何如则可以王矣?”

曰:“保民而王,莫之能御也。”

德:德行

何如:如何

则:才

王:行王道以统一天下

保:安抚

御:阻挡,抵挡

(齐宣王)说:“要有什么样的德行,才可以行王道以统一天下呢?”

(孟子)说:“安民、养民就可以为王了,(这样的王)没有人可以阻挡他。”

曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”

曰:“可。”

曰:“何由知吾可也?”

若:像

何由:从何处

(齐宣王)说:“像我这样的人,能够安民吗?”

(孟子)说:“可以。”

(齐宣王)说:“从何处知道我可以做到呢?”

每个人多多少少都有点爱慕虚荣,这种虚荣心有时表现在对表扬或赞美的渴求上。孟子利用了齐宣王这种心理,进一步巩固话题。

回答斩钉截铁,毫不迟疑,第一时间给了齐宣王一颗定心丸。

曰:“臣闻之胡龁曰:王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰:牛何之?对曰:将以衅钟。王曰:舍之!

闻:听说

何之:到哪里去

衅钟:宰杀牲口,取血涂钟行祭

舍:释放

(孟子)说:“我从胡龁那听说这样一件事说:您坐在大殿上,有个人牵牛从殿下走过。您看见了,问道:“牛(牵)到哪里去?”(那人)回答说:“准备用(它的血)来祭钟。”大王您说:“放了它吧!

孟子没有高谈阔论,而是同宣王拉起家常,说起宣王过去的一件被全国老百姓议论的小事——“以羊易牛”。

这个小故事,能真正拉近了二人的谈话,孟子从这个小故事出发,做大文章。

吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。对曰:然则废衅钟与?曰: 何可废也?以羊易之。不识有诸?”

觳觫:恐惧战栗的样子

就:走向

废:废除

何可:怎样

以:用

易:替换

我不忍看它那副恐惧发抖的样子,就这样没有罪过却走向受刑的地方”(那人问)道:“既然这样,那么要废弃祭钟的仪式吗?”你说:“怎么能废呢?用羊来换它吧。”不知道有没有这件事?”

曰:“有之。”

曰:“是心足以王矣。百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。

是:这样

足:足够

王:称王

王:吝惜

固:确实

(齐宣王)说:“有这事。”

(孟子)说:“这样的心就足以行王道以统一天下了。百姓都认为大王吝啬。我本来就知道您是不忍心。”

王曰:“然,诚有百姓者。齐国虽褊小,吾何爱一牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。”

诚:的确

褊小:狭小

即:就是

故:所以

(齐宣王)说:“是的。的确有这样(对我误解)的百姓。齐国虽然土地狭小,我怎么会吝啬一头牛?就是不忍看它那恐惧战栗的样子,这样无罪却走向死地,因此用羊去换它。”

曰:“王无异于百姓之以王为爱也。以小易大,彼恶知之?王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?

为:认为

异:对……感到奇怪

彼:他们

恶:怎么

隐:痛惜

择:区别

(孟子)说:“您不要对百姓认为您是吝啬的感到奇怪。以小换大,他们怎么知道您的想法呢?您如果痛惜它无罪却走向死地,那么牛和羊又有什么区别呢?”

王笑曰:“是诚何心哉?我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。”

是:这

诚:究竟

心:想法

宜:理所当然的

爱:爱财

齐宣王笑着说:“这真的是一种什么想法呢?我不是吝啬钱财而以羊换掉牛的,(这么看来)老百姓说我吝啬是理所应当的了。”

曰:“无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。君子之于禽兽也:见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。”

无伤:没有关系

是:这

乃:是

仁术:仁道

之于:对于

是以:所以

远:远离

庖厨:厨房

(孟子)说:“没有关系,这是仁爱之道,(原因在于您)看到了牛而没看到羊。有道德的人对于飞禽走兽,看到它活着,便不忍心看它死;听到它(哀鸣)的声音,便不忍心吃它的肉。会把厨房建的远远的。”

文本探究1:

这部分使用了什么论证方法?

举例论证——“以羊易牛”的例子来证明齐宣王的善心。

羊当然值得同情,但是这部分孟子挖掘了齐宣王身上具备的行王道的潜质——仁心。《孟子·公孙丑上》的第六章:恻隐之心,仁之端也。意思是同情心是仁的开端。

人的本能是最爱自己的亲人,其次是其他人,最后是动植物。齐王能够表现出对牛的爱,这一种爱就是爱物,爱物的心是可以通过不断修炼上升为仁心的,一个爱物的人是可以成长为仁民之人的。所以孟子说“是心足以王矣”,有这仁心,你就可以称王了。

文本探究2:

“以羊易牛”为何就是仁道?难道羊不值得同情吗?

王说,曰:“诗云:‘他人有心,予忖度之。’夫子之谓也。夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉。此心之所以合于王者,何也?”

说:同“悦”,高兴

忖度:揣测

说的就是先生您这样的人

反:回头

求之:想它

戚戚:内心有所触动的样子

合:符合

齐宣王高兴了,说:“《诗经》说:‘别人有什么心思,我能揣测到。’说的就是先生您这样的人啊。我这样做了,回头再去想它,却想不出是为什么。先生您说的这些,对于我的心真是有所触动啊!这种心符合王道的原因是什么呢

曰:“有复于王者曰:‘吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。’则王许之乎?”

曰:“否。”

复:禀报

以:用来

钧:三十斤为一钧

而:却

明:视力

察:看清楚

鸟兽秋天所生的细毛的尖端

舆薪:整车的柴火

许:认可

(孟子)说:“(假如)有人禀告大王说:‘我的力气足以举起三千斤,却不能够举起一根羽毛;(我的)眼力足以看清鸟兽秋天新生细毛的尖端,却看不到整车的柴火。’那么,大王您认可吗?”(齐宣王)说:“不认可。”

“今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。故王之不王,不为也,非不能也。”

恩:恩德

及:推及

功:功德

独:偏偏

为:因为

见:表示被动

“如今您的恩德足以推及禽兽,而老百姓却得不到您的功德,究竟是为什么呢?这样看来,举不起一根羽毛,是因为不用力气;看不见整车的柴火,是不用目力的缘故;老百姓不被安抚,是因为不肯布施恩德。所以,大王您不能行王道统一天下,是不肯干,而不是不能干。”

曰:“不为者与不能者之形,何以异?”

形:表现

何以:怎么

异:区分

(齐宣王)说:“不肯干与不能干在表现上怎样区别?”

曰:“挟太山以超北海,语人曰:‘我不能。’是诚不能也。为长者折枝,语人曰:‘我不能。’是不为也,非不能也。

挟:挟着

超:跃过

语:告诉

折枝:按摩肢体

(孟子)说:“用胳膊夹着泰山去跃过渤海,告诉别人说:‘我做不到。’这确实是做不到。为长辈弯腰行礼,告诉别人说:‘我做不到。’这是不肯做,而不是不能做。

故王之不王,非挟太山以超北海之类也;王之不王,是折技之类也。老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼:天下可运于掌。

老:敬爱

老:老人

及:推广到

幼:爱护

幼:孩子

运:转动

大王不能行王道统一天下,不属于挟泰山跃过渤海这一类的事;大王不能行王道统一天下,属于对长辈弯腰行礼一类的事。尊敬自己的老人,进而推广到尊敬别人家的老人;爱护自己的孩子,进而推广到爱护别人家的孩子。天下可以在手掌上运行。

《诗》云:‘刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。’言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海,不推恩无以

保妻子;

刑:榜样

寡妻:正妻

至于:推广到

御:治理

说的就是把这样的心施加到他人身上罢了

推:推广

保:安抚

《诗经》说:‘(做国君的)给自己的妻子作好榜样,推广到兄弟,进而治理好一家一国。’说的就是把这样的心推广到他人身上罢了。所以,推广恩德足以安抚四海百姓,不推广恩德连妻子儿女都安抚不了。

古之人所以大过人者无他焉,善推其所为而已矣。今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?权,然后知轻重;度;然后知长短;物皆然,心为甚。王请度之!

大过:大大超过

其:他们的

所为:行为

而已:罢了

权:称量

度:丈量

度:考虑

古代圣人大大超过别人的原因,没别的,善于推广他们的好行为罢了。如今(您的)恩德足以推广到飞禽走兽身上,老百姓却得不到您的好处,这究竟是什么原因呢?用秤称量,才能知道轻重;用尺丈量,才能知道长短,事物都是如此,人心更是这样。大王,您请思量一下吧!

主要说齐宣王未实行王道,不是不能,而是不为。

转移话题

无以,则王乎?

巧妙设喻

以羊易牛

分析实质

非不能也,是不为也

抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?”

王曰:“否,吾何快于是,将以求吾所大欲也。”

曰:“王之所大欲,可得闻与?”

抑:难道

危士臣:危害将士

构怨:结怨

于:对于

以:凭借

闻:听闻

(孟子)“难道您发动战争,使将士处于险境,同各诸侯结怨,心里就很痛快?”

齐宣王说:“不是的,我怎么会对这个痛快呢?我是想凭借这办法求得我最想要的东西罢了。”

(孟子)说:“您最想要的东西是什么,(我)可以听听吗?”

王笑而不言。

曰:“为肥甘不足于口与?轻暖不足于体与?抑为采色不足视于目与?声音不足听于耳与?便嬖不足使令于前与?

肥甘:美味的食物

轻暖:轻软暖和的衣服

抑:还是

采色:绚丽的颜色

便嬖:君主左右受宠爱的人

齐宣王只是笑却不说话。(孟子)说:“是因为肥美甘甜的食物不够吃呢?轻软暖和的衣服不够穿呢?还是因为各种色彩不够看呢?美妙的音乐不够听呢?左右受宠爱的人不够用呢?

王之诸臣皆足以供之,而王岂为是哉?”王之诸臣皆足以供之,而王岂为是哉?”

曰:“否,吾不为是也。”

岂:难道

(这些)您的大臣们都能充分地供给,难道大王真是为了这些吗?”

(齐宣王)说:“不是,我不是为了这些。”

曰:“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。”

王曰:“若是其甚与?”

然则:那么

辟:开辟

朝:使......朝见

莅:统治

四夷:四方的少数民族

若:如此

犹:犹如

(孟子)说:“那么,大王最想得到的东西便可知道了:是想开拓疆土,使秦国、楚国来朝见,统治整个中原地区,安抚四方的少数民族。(但是)以这样的做法,去谋求这样的理想,就像爬到树上去抓鱼一样。”

齐宣王说:“像(你说的)这么严重吗?”

曰:“殆有甚焉。缘木求鱼,虽不得鱼,无后灾;以若所为,求若所欲,尽心力而为之,后必有灾。”

曰:“可得闻与?”

曰:“邹人与楚人战,则王以为孰胜?”

曰:“楚人胜。”

殆:恐怕

虽:虽然

以为:认为

孰:谁

(孟子)说:“恐怕比这还严重。爬到树上去抓鱼,虽然抓不到鱼,却没有什么后祸;假使用这样的做法,去谋求这样的理想,又尽心尽力地去干,结果必然有灾祸。”(齐宣王)说:“(这是什么原理)可以让我听听吗?”

(孟子)说:“(假如)邹国和楚国交战,那您以为谁胜呢?”

(齐宣王)说:“楚国会胜。”

曰:“然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众,弱固不可以敌强。海内之地,方千里者九,齐集有其一;以一服八,何以异于邹敌楚哉?盖亦反其本矣。

小:小国

固:本来

大:大国

齐集:集聚

服:降服

这与......有什么不同)

盖:何不

反:回到

(孟子)说:“那么,小国本来不可以与大国为敌,人少的国家本来不可以与人多的国家为敌,弱国本来不可以与强国为敌。天下的土地,方圆一千多里的(国家)有九个,齐国的土地总算起来也只有其中的一份。以一份力量去降服八份,这与邹国和楚国交战有什么差异呢?何不回到根本上来呢!

今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者,皆欲赴诉于王;其若是,孰能御之?”

藏:存放

涂:道路

疾:憎恨

赴诉:奔走求告

其若是:如果像这样

您此刻宣布政令施行仁政,使得全国当官的都想赶来申诉给大王,耕田的人都想在您的田野上耕耘,经商的都要(把货品)在大王的集市上存放,观光的人都想在大王的道路上进出,各国那些痛恨他们君主的人都想跑来向您申诉求告。假如像这样,谁还能抵挡您呢?”

在孟子发出了“推恩”然后可以王天下的议论后,齐宣王并没有乐意地表示要去实行,面对这一情况,孟子又是怎样使齐宣王最终说出“我虽不敏,请尝试之”的?

这一部分主要从反面论述了不施仁政的严重危害。最终让齐宣王认识到:必须行王道。

请君入瓮

王之所大欲可知已

晓以利害

尽力而为之,必有后灾

引之入彀

盖亦反其本矣?

(“抑王兴甲兵,危士臣”至“孰能御之”),从反面论述“霸道”的危害,敦促齐宣王彻底改弦易辙,放弃霸道,实行王道。

总结孟子论辩的特点

善用比喻(形象生动,深入浅出);

投其所好(站到对方利益角度思考引导);

巧用对比;利益引导(构建美好未来,引诱对方)

王曰:“吾惛,不能进于是矣。愿夫子辅吾志,明以教我;我虽不敏,请尝试之。”

惛:糊涂

不能做到这种地步

愿:希望

辅:辅助

明:明白地

敏:聪慧

齐宣王说:“我糊涂,不能懂得这个道理。希望先生您帮助我(实现)我的愿望。明确的指教我,我虽然不聪慧,请(让我)试一试。”

曰:“无恒产而有恒心者,惟士为能;若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。

恒产:维持生活的固定财产

惟:只有

因:因而

苟:如果

放:放纵

辟:不正

侈:过度

刑:处罚

罔民:陷害百姓

(孟子)说:“没有长久可以维持生活的产业而有长久不变的心,只有有道德操守的读书人才能做到,至于老百姓,没有固定的产业,因而就没有长久不变的心。如果没有这样安居守分之心,(就会)不守礼法,肆意妄为,没有不做的了。等到(他们)犯了罪,随后用刑法去处罚他们,这样做是陷害人民。

焉有仁人在位,罔民而可为也?是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之善,故民之从之也轻。

焉有:哪有

是故:所以

制:规定

事:侍奉

畜:养活

乐岁:丰年

凶年:荒年

然后:这样之后

驱:驱使

之:向

轻:容易

哪有仁爱的君主在位,却可以做这种陷害百姓的事呢?所以英明的君主规定老百姓的产业,一定使他们上能赡养父母,下能养活妻子儿女;年成好时能丰衣足食,年成不好也不致于饿死。然后督促他们去做好事。所以老百姓跟随国君就容易了。

今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子;乐岁终身苦,凶年不免于死亡。此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉?

惟:只是

赡:足

奚:何

治:讲求

暇:顾得上

如今,规定人民的产业,上不能赡养父母,下不能养活妻子儿女,好年景也总是生活在困苦之中,坏年景免不了要饿死。这样,只把自己从死亡中救出来,恐怕还不够,哪里还有空闲讲求礼义呢?

王欲行之,则盍反其本矣。五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;

盍:何不

彘:猪

时:季节

大王真想施行仁政,为什么不回到根本上来呢?(给每家)五亩地的住宅,种上桑树,(那么)五十岁的人就可以穿上丝织的衣服了;鸡、小猪、狗、大猪这些家畜,不要失去(喂养繁殖的)时节,七十岁的人就可以有肉吃了;一百亩的田地,不要(因劳役)耽误了农时,八口人的家庭就可以不挨饿了;

谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒:然而不王者,未

之有也。

谨:重视 庠序:学校 孝悌:善事父母为“孝”,敬爱兄长为“悌” 义:道理

颁:同“斑” 负戴:用头顶着物件

重视学校的教育,把孝顺父母,尊重兄长的道理反复叮咛他们,头发斑白的老人便不会再背着、顶着东西在路上走了。老年人穿丝衣服吃上肉,老百姓不挨饿受冻,如果这样还不能统一天下,那是没有的(事情)。

文本探究1:

本部分使用了什么论证方法?

正反对比论证:明君制民之产与今也制民之产。

(1)国君应该规定每个国民的土地面积,使国民能养活自己和家人。

(2)国民有了养活全家的稳定财产后对他们进行礼义道德教育。

(3)生产经营方面:通过种桑养蚕、饲养家畜、农业耕作,让百姓过上富足的生活。

文本探究2:

本段重点:孟子仁政思想的具体措施有哪些?

文言现象——通假字

1.无以,则王乎:“以”同已,停止。

2.王说:“说”同悦,高兴。

3.为长者折枝:“枝”同肢,肢体。一说“折枝”指弯腰行礼,另一说“折枝”即折取树枝。

4.刑于寡妻:“刑”同型,典范、榜样,这里用作动词,做榜样。

5.盖亦反其本矣:“盖”同盍,何不;“反”同返,回到。

6.行旅皆欲出于王之涂:“涂”同途,道路。

7.抑为采色不足视于目与:“采”同彩。

8.是罔民也:“罔”同网,用作动词,张网捕捉,比喻陷害。

9.放辟邪侈,无不为已:“已”同矣,表示确定语气。

10.颁白者不负戴于道路矣:“颁”同斑

文言现象——古今异义

1.齐国虽褊小,吾何爱一牛

古义:吝惜,舍不得

今义:①对人或事物有很深的感情;②爱惜,爱护;③喜欢。

2.王若隐其无罪而就死地

古义:痛惜,哀怜

今义:隐藏不露;潜伏的,藏在深处的。

3.不推恩无以保妻子

古义:妻子和儿女

今义:男女两人结婚后,女子是男子的妻子。

文言现象——古今异义

4.莅中国而抚四夷也

古义:中原地区

今义:中华人民共和国的简称。

5.老吾老,以及人之老

古义:用来推广到

今义:连接并列的词或词组。

文言现象——词类活用

1.名词作动词

无以,则王乎 (行王道以统一天下)

刑于寡妻 (做榜样)

然后从而刑之 (处罚)

是罔民也 (张网捕捉、陷害)

树之以桑 (种)

五十者可以衣帛矣 (穿)

权,然后知轻重 (称重)

度,然后知长短 (丈量)

文言现象——词类活用

2.使动用法

故推恩足以保四海 (使……安定)

齐桓、晋文之事可得闻乎 (使……听到)

朝秦楚 (使……来朝见)

以一服八 (使……降服)

危士臣 (使……受到危害)

文言现象——词类活用

3.形容词作动词

是以君子远庖厨也 (远离)

老吾老,以及人之老 (敬爱)

幼吾幼,以及人之幼 (爱护)

文言现象——词类活用

4.形容词作名词

明足以察秋毫之末 (视力)

老吾老,以及人之老 (老人)

幼吾幼,以及人之幼 (幼儿)

为肥甘不足于口与 (肥美的食物)

轻暖不足于体与 (轻暖的衣服)

小固不可以敌大 (小:小的国家;大:大的国家)

寡固不可以敌众 (寡:人口少的国家;众:人口多的国家)

弱固不可以敌强 (弱:弱小的国家;强:强大的国家)

文言现象——词类活用

5.意动用法

王无异于百姓之以王为爱也 (对……感到奇怪)

文言现象——文言句式

1.判断句

是乃仁术也。(“……也”,表判断)

是诚不能也。(“……也”,表判断)

2.省略句

有牵牛而过堂下者。【有牵牛而过(于)堂下者】

将以衅钟。【将以(之)衅钟】

将以求吾所大欲也。【将以(之)求吾所大欲也】

明以教我。【明以(之)教我】

及陷于罪。【及(之)陷于罪】

必使仰足以事父母。【必使(之)仰足以事父母】

文言现象——文言句式

3.倒装句

(1)宾语前置句

①臣未之闻也 (臣未闻之也,否定句中代词作宾语,“之”作代词)

②莫之能御也 (莫能御之也,疑问句中代词作宾语)

③何由知吾可也 (由何知吾可也,疑问句中代词作宾语)

④牛何之 (牛之何,疑问句中代词作宾语,“之”作动词,去)

⑤然则一羽之不举 (然则不举一羽,疑问句中代词作宾语)

⑥舆薪之不见 (不见舆薪,用“之”作宾语前置标志助词)

⑦未之有也 (未有之也,疑问句中代词作宾语,“之”作代词,这种情况)

文言现象——文言句式

3.倒装句

(2)状语后置句

王坐于堂上。(王于堂上坐)

王无异于百姓之以王为爱也。(王无于百姓之以王为爱异也)

我非爱其财而易之以羊也。(我非爱其财而以羊易之也)

构怨于诸侯。(于诸侯构怨)

使天下仕者皆欲立于王之朝。(使天下仕者皆欲于王之朝立)

树之以桑。(以桑树之)

文言现象——文言句式

3.倒装句

(3)主谓倒装句

①宜乎百姓之谓我爱也。(百姓之谓我爱也宜乎)

②若是其甚与。(其甚若是与)

4.被动句:百姓之不见保。(见,表示被动)

【提问】古汉语中的“之”字常用的有 8 种,本文中出现了5种,请分别找出例句。

1.作代词“他、她、它(们)、这样、这、此”:王坐于堂上,有牵牛而过堂下者。王见之。

2.作结构助词“的”:齐宣王问曰:‘齐桓、晋文之事,可得闻乎

3.作“往,到……去”:牛何之。然后驱而之善。

4.宾语前置的标志:然而不王者,未之有也。

5.用在主谓结构中,表示取消句子独立性:君子之于禽兽也。

按孟子的论辩之术给文章划分层次

1.以婉言转之——不谈霸道,说王道。

2.以趣言挑之——以牛易羊,挑起兴趣。

3.以美言赞之——有仁道之心,获得信任。

4.以易言激之——行仁政,易如折枝。

5.以危言醒之——行霸道,后必有灾。

6.以美言诱之——发政施仁,孰能御之?

7.以直言昭之——王道之术:养民富民教民。

按按交谈的本质逻辑给文章划分层次

1.有没有仁政之心——基础。

2.想不想去行仁政——关键。

3.为什么要行仁政——原因。

4.如何行仁政之术——做法。

齐宣王虽然被孟子说服了,但并没有实施孟子的主张, 也没有给孟子一官半职,只是把他当作一位德高望重的学者来尊重,而不是想实现他那一套政治理想。那么,是孟子思想的哪些不足使得齐宣王不执行呢?

1、忽视动荡不安的社会现状,各国混战,没有稳定的外部环境。战国时期,由分裂趋向统一,战争难以避免。孟子笼统反对武力,显得脱离现实,不合潮流。

2、孟子高估了小农经济的效果,对影响生产的各种风险缺乏预估。

3、他的仁政完全建立在“性善论”的基础上,对人的欲望(尤其是占有欲和暴力欲)认识不足,显得过于天真、简单。通过齐宣王的“不忍之心”来推断他能够“保民而王”的观点过于主观。在兵荒马乱的时代,在弱肉强食的环境下,单独实施仁政缺少大的环境,很可能导致在实施的过程中就被吞并。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])