江苏省淮阴中学2023-2024学年高二下学期3月阶段测试(一)语文试卷(PDF版含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省淮阴中学2023-2024学年高二下学期3月阶段测试(一)语文试卷(PDF版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-01 11:18:05 | ||

图片预览

文档简介

江苏省淮阴中学高二年级阶段测试(一)

语文试题 2024.3

一、现代文阅读(35 分)

(一)现代文阅读 I(本题共 5小题,18 分)

阅读下面的文字,完成 1-5 题。

材料一:

农耕词汇是一类独特的语言资源,与农具、环境和农业耕作方式等农业生产生活直接相关。现代

工业社会飞速发展的科学技术,使农业生产方式发生了翻天覆地的变化。值得注意的是,在当今社会

语境下,农耕词汇并未完全消亡,甚至在一定程度上迸发出新的活力。一方面,播种、栽培、嫁接、

灌溉、施肥、耕耘等常用农耕词汇,在使用与传播的过程中纷纷发生语义泛化现象,融入了汉语的基

本思维习惯,成为日常语言的一部分。另一方面,部分农耕词汇不仅自然融入大众话语之中,还现身

于新闻话语、学术话语等专业话语中,并在与这些专业话语的良性互动中显示出无可比拟的表达优势。

一类农耕词汇与农事生产活动有关,如耕、割、播、藏、锄等。“耕”指用犁翻松填土以备播种。“深

耕”是土壤耕作的最基本措施,播种、插秧等农事活动之前必先犁田,上翻深层土壤,下盖浅层土壤,

耙地等耕作劳动必须以深耕为基础。中国自古就有“深耕浅种”“深耕细作”等表达。在当今社会生活中,

“深耕”一词的使用愈加广泛,与其相关的新闻话语表达越来越常见,如“深耕国内市场”“深耕本土文

化”“深耕数十载”等。

另一类农耕词汇与耕地类的农业生产工具有关,如耙、犁、磨等。“耙”原为名词,指由竹、木质

长柄及铁、竹或木制梳齿耙头构成的用于平地、搂草、搜剔土块、摊翻物料、聚拢谷物等活动的手工

农具,后引申为动词,指用耙子平整土地,或聚拢、摊开谷物和柴草等。“耙梳”一词在“耙”的基础上构

成,字面上表达了使用耙子这种农具进行平土、摊谷等特定农业生产活动,实指整理、梳理。当前学

术话语中,“耙梳史料”“耙梳文献”“耙梳历史”等表达出现的频率逐步升高。

上述语言现象与农耕词汇在形成、发展和使用过程中呈现的特征密切相关。农耕词汇的形成与发

展充分体现了语言的体认性。语言学家王寅在其语言学理论“体认语言学”中,主张语言来自对现实世

界的“体”(互动体验)和“认”(认知加工),强调“体验”,凸显身体与世界的互动关系。中国人在“体

认”实践中认知世界,创造并使用语言,形成了独特的文化图景。这在中国传统农耕社会生活中体现得

尤为明显。

一方面,身体与客观世界的互动体验,促进了语言和文化的产生与发展。“深耕”“耙梳”等源自农耕

生产的词汇,生动勾勒出中国广大劳动人民直接参与农业生产的热闹场面,鲜活再现了忙碌的农耕劳

动场景:人们充分调动身体资源,手脚协同配合,熟练地使用农业工具平整土地、翻松土壤。与此同

时,长期的农耕生产活动使人们建立起对以土地为代表的大自然的深厚感情,孕育出独特的中华农耕

文化——人与自然和谐共生的“天人合一”思想及人类能够抗衡大自然的“人定胜天”观念。

另一方面,语言与文化对各种身体经验作出忠实记录,并在身体与世界的互动体验中不断丰富完

善,也反过来对身体施加重要影响。“寒耕暑耘”“精耕细作”等根植于农业生产的农耕语言,切实指导着

人与自然打交道的农耕生产实践,引领人们在掌握时节交替变化和万物生长规律的基础上养育万物。

1

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

“天人合一”“人定胜天”等以语言形式流传下来的文化观念,将天、地、人和谐统一起来,成为农业实践

的参照系。这些语言文化观念深刻影响着以身体为中介的农事活动。它们不仅间接调节身体的物理性

机能,还通过不断重构人们对身体与世界的认知,调节身体的社会性机能,让人们在此基础上进一步

改造世界、使用语言和创造文化。

农耕词汇在形成和发展过程中呈现的体认性,赋予此类表达强大的情境性、瞬时性与生动性,展

现出优秀的语言表现力。

(摘编自胡雯《农耕词汇在当代语境焕发生机》)

材料二:

语言发展究其根本有三个方面的推动力:一是体认对象的发展变化;二是认知主体认知能力的提

升;三是前两方面之间的互动对语言表达的需求。

体认对象不是静态不变的,而是随时空发生动态的同质或异质的改变。体认对象处于同质时,物

理属性如形状、颜色、大小等可能会发生变化。例如地理环境的变化使“橘生于淮南则为橘,生于淮北

则为枳”,于是对同一事物体验的深度得以增加。异质的改变涉及物质世界中新旧事物的更替,同样为

主体提供了丰富的体验场景。譬如电脑和网络的发明使体认对象拓展到虚拟世界,拓宽了体验的广度。

另外,身体不仅处于物质世界中,也存在于社会世界里,语言的发展与作为体认对象的社会密切相关。

社会制度更替、全球化进程等社会因素也会丰富人们的体验,并产生以社会世界为依托的复杂概念。

认知能力的提升使认知主体对于物质世界和社会世界所获经验的心理投射能力增强,对语言发展

产生重要的影响。除了受益于丰富的体验,主体的认知能力还受到生理条件的制约,且与物质世界中

体认工具的优化相辅相成。譬如,原始人类所获的感觉信息仅停留在物质世界中肉眼可见的表层,感

知还受限于躯体的空间移动。但现代人发明的显微镜和望远镜拓宽了自身原有的视觉范围,虚拟现实

技术使主体对事物的识解也不再局限于当前所处的空间位置。这些体认工具辅助主体扩展对体认对象

的体验和认知边界。

体认对象和认知主体的发展拓宽和加深了两者之间的互动,新生概念不断涌现,语言表达的需求

不断增加,由此促进了语言的发展。语言的发展既依赖于物质世界、社会世界和心理世界体验的丰富

化,也受制于主体躯体和认知能力的改变,更受二者互动的影响。反过来,语言作为思维和知识的载

体,为人类的进化创造条件,最后不仅扩大了客体的体验范围,而且帮助主体突破躯体体验和认知的

极限,为语言系统自身的发展提供了源源不断的动力。

(摘编自林正军张存《体认语言观阐发》)

1.下列对材料相关内容的理解分析,不正确的一项是( )

A.农耕词汇是独特的语言资源,或与农事生产活动有关,或与农业耕作方式和农业生产工具有直

接关系。

B.“耙梳”一词在“耙”的基础上形成,语义上从“用耙子平土”到“整理、梳理”的泛化充分

体现了语言的体认性。

C.物质世界和社会世界作为体认对象,会随时空发生动态的同质或异质的改变,从根本上推动语

言的发展。

2

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

D.人们认知能力的高低受经验是否丰富、生理条件如何以及物质世界体认工具的优化与否等因素

影响。

2.根据材料一相关内容,下列说法不正确的一项是( )

A.部分常用的农耕词汇语义泛化,或为日常用语,或为专业话语,并在与这些专业话语的良性互

动中显示出无可比拟的表达优势。

B.由农耕词汇的变迁类推,当生产方式发生变化,无论在工业社会还是农业社会,相应的语言词

汇都会发生变化。

C.“深耕”“耙梳”等词使用频率升高,显示出强劲的生命力,可见使用频率可作为衡量农耕词

汇活性的重要指标之一。

D.从“体认”的角度看,“深耕”一词既是对人与土地互动体验过程的记录,也是经验智慧的总

结,体现人们对世界的认知。

3.下列选项,最适合作为论据来支撑材料二中第二段观点的一项是( )

A.“秒杀”一词随着互联网的发展而产生,它源于网络游戏,指在极短的时间内就完成或结束,

由此衍生“秒+V”构词词模,如秒删、秒赞等。

B.“淘汰”,原指挑选种子时用水淘洗、冲去杂质,留下适宜的种子。后通过隐喻衍生出新的语

义“甄别裁汰”等,本义不再使用。

C.“挂科”指考试不及格,多被学生使用。“挂”意为“悬”,“挂科”除了表达简洁、形象,

还多了几分委婉含蓄和诙谐,易被人接受。

D.“囧”字本义指“光明”,因为该字楷书外观貌似失意的表情,被青少年群体率先使用来表达

“苦闷、无奈、尴尬”等消极情绪,进而得以普及。

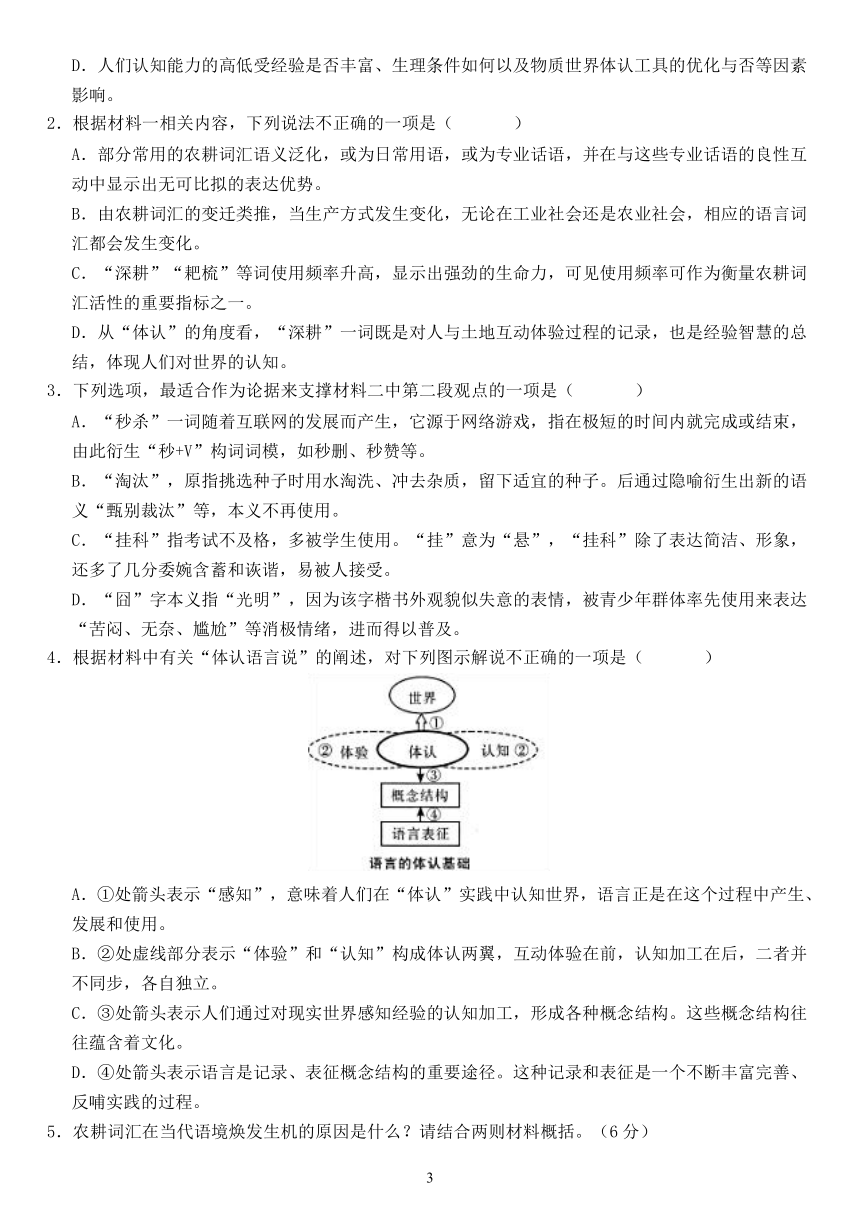

4.根据材料中有关“体认语言说”的阐述,对下列图示解说不正确的一项是( )

A.①处箭头表示“感知”,意味着人们在“体认”实践中认知世界,语言正是在这个过程中产生、

发展和使用。

B.②处虚线部分表示“体验”和“认知”构成体认两翼,互动体验在前,认知加工在后,二者并

不同步,各自独立。

C.③处箭头表示人们通过对现实世界感知经验的认知加工,形成各种概念结构。这些概念结构往

往蕴含着文化。

D.④处箭头表示语言是记录、表征概念结构的重要途径。这种记录和表征是一个不断丰富完善、

反哺实践的过程。

5.农耕词汇在当代语境焕发生机的原因是什么?请结合两则材料概括。(6分)

3

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

4

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

5

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

6

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

7

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

8

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

9

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

10

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

高二年级阶段测试

语文参考答案

1.C(“从根本上推动”属于“无中生有”。)

2.B(“都会发生变化”表述绝对。)

3.A(材料二第二段是阐述体认对象的发展变化带来语言的变化。A 项“秒杀”体现的是互联网技术带来

的语言的变化。B、C、D 都是词语语义泛化的证明,与体认对象本身的变化无关。)

4.B(根据材料一第 5 段,互动体验促进语言和文化的产生与发展,形成一定的认知观念,第 6 段语言

和文化的认知观念又会反过来对身体(体验)施加影响:并且材料二第 3 段也强调认知受益于体验,因

此,认知与体验之间不是“各自独立”,而是相互影响的关系。“体验”与“认知”在体认过程中二者

交融,不能分离而单独存在。)

5.①农耕词汇本身具有强大的情境性、瞬时性与生动性,展现出优秀的语言表现力,能够在当下交际

语境中找到契合点。(2 分)②当代语境体认场景丰富,人们认知能力提升,二者互动,使语言表达的需

求不断增加,为农耕词汇运用于其他领域带来新的空间。(2 分)③农耕词汇体现了独特的中国农耕文化,

能重构人们对身体与世界的认知,提供为人处世的智慧,这也反过来为语言自身的发展提供了动力。

(2 分)

6.B(不是“客观呈现”,是从黑厨子的角度表现。“暗示黑厨子害怕被别人发现的心理”也不对。)

7.C(象征的指向不正确。)

8.①抑:前半部分通过翻白眼、目光犀利、狗屁等细节,极力表现白厨子说话刻薄,对人冷漠,目中

无人。(2 分)②扬:后文白厨子替偷东西的孩子遮掩、放走黑厨子、痛斥世道不公。(1 分)可以看出作

者是想突出他的讲究原则、懂得变通、心地善良。(2 分)(只要能围绕“欲扬先抑”的手法分析就行。)

9.同意“画蛇添足”。①(环境)“什么世道”已经暗示小说的社会环境的悲凉;(2 分)

②(情节)由上文的伏笔,可以推知黑厨子最终去向以及黑厨子与小孩子的关系,无需再写;(2 分)

③(主旨)陈家办喜宴就可以与黑厨子、小孩子的饥饿形成鲜明对比,暗示在灾荒的年代里社会贫富分

化严重、灾民饥懂一片。(2 分)

同意“锦上添花”。①(环境)明确交代饥荒的社会环境和凄凉的自然环境,烘托悲凉的氛围;(2 分)

②(情节)保证情节的完整性,交代黑厨子最终去向,父子俩的难民身份和父子关系,强调饿和饿血亲

贯通,骨肉相连;(2 分)③(主旨)朱家办喜事顺福楼倾巢而动与寒风中等粥的长龙形成鲜明对比,暗示

在灾荒的年代里社会贫富分化严重、灾民饥懂一片。(2 分)

10.BDE

11.B(B 选项第一个“幸”表敬,副词,表明对方的行为使自己感到幸运;第二个“幸”是“希望”的

意思。A选项中的“悉”都是“全部,尽”的意思。C 选项中的“见”都表示被动。D选项第一个“遂”

是“完成、成功”的意思;第二个“遂”是“于是”的意思。)

11

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

12

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

13

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

14

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

语文试题 2024.3

一、现代文阅读(35 分)

(一)现代文阅读 I(本题共 5小题,18 分)

阅读下面的文字,完成 1-5 题。

材料一:

农耕词汇是一类独特的语言资源,与农具、环境和农业耕作方式等农业生产生活直接相关。现代

工业社会飞速发展的科学技术,使农业生产方式发生了翻天覆地的变化。值得注意的是,在当今社会

语境下,农耕词汇并未完全消亡,甚至在一定程度上迸发出新的活力。一方面,播种、栽培、嫁接、

灌溉、施肥、耕耘等常用农耕词汇,在使用与传播的过程中纷纷发生语义泛化现象,融入了汉语的基

本思维习惯,成为日常语言的一部分。另一方面,部分农耕词汇不仅自然融入大众话语之中,还现身

于新闻话语、学术话语等专业话语中,并在与这些专业话语的良性互动中显示出无可比拟的表达优势。

一类农耕词汇与农事生产活动有关,如耕、割、播、藏、锄等。“耕”指用犁翻松填土以备播种。“深

耕”是土壤耕作的最基本措施,播种、插秧等农事活动之前必先犁田,上翻深层土壤,下盖浅层土壤,

耙地等耕作劳动必须以深耕为基础。中国自古就有“深耕浅种”“深耕细作”等表达。在当今社会生活中,

“深耕”一词的使用愈加广泛,与其相关的新闻话语表达越来越常见,如“深耕国内市场”“深耕本土文

化”“深耕数十载”等。

另一类农耕词汇与耕地类的农业生产工具有关,如耙、犁、磨等。“耙”原为名词,指由竹、木质

长柄及铁、竹或木制梳齿耙头构成的用于平地、搂草、搜剔土块、摊翻物料、聚拢谷物等活动的手工

农具,后引申为动词,指用耙子平整土地,或聚拢、摊开谷物和柴草等。“耙梳”一词在“耙”的基础上构

成,字面上表达了使用耙子这种农具进行平土、摊谷等特定农业生产活动,实指整理、梳理。当前学

术话语中,“耙梳史料”“耙梳文献”“耙梳历史”等表达出现的频率逐步升高。

上述语言现象与农耕词汇在形成、发展和使用过程中呈现的特征密切相关。农耕词汇的形成与发

展充分体现了语言的体认性。语言学家王寅在其语言学理论“体认语言学”中,主张语言来自对现实世

界的“体”(互动体验)和“认”(认知加工),强调“体验”,凸显身体与世界的互动关系。中国人在“体

认”实践中认知世界,创造并使用语言,形成了独特的文化图景。这在中国传统农耕社会生活中体现得

尤为明显。

一方面,身体与客观世界的互动体验,促进了语言和文化的产生与发展。“深耕”“耙梳”等源自农耕

生产的词汇,生动勾勒出中国广大劳动人民直接参与农业生产的热闹场面,鲜活再现了忙碌的农耕劳

动场景:人们充分调动身体资源,手脚协同配合,熟练地使用农业工具平整土地、翻松土壤。与此同

时,长期的农耕生产活动使人们建立起对以土地为代表的大自然的深厚感情,孕育出独特的中华农耕

文化——人与自然和谐共生的“天人合一”思想及人类能够抗衡大自然的“人定胜天”观念。

另一方面,语言与文化对各种身体经验作出忠实记录,并在身体与世界的互动体验中不断丰富完

善,也反过来对身体施加重要影响。“寒耕暑耘”“精耕细作”等根植于农业生产的农耕语言,切实指导着

人与自然打交道的农耕生产实践,引领人们在掌握时节交替变化和万物生长规律的基础上养育万物。

1

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

“天人合一”“人定胜天”等以语言形式流传下来的文化观念,将天、地、人和谐统一起来,成为农业实践

的参照系。这些语言文化观念深刻影响着以身体为中介的农事活动。它们不仅间接调节身体的物理性

机能,还通过不断重构人们对身体与世界的认知,调节身体的社会性机能,让人们在此基础上进一步

改造世界、使用语言和创造文化。

农耕词汇在形成和发展过程中呈现的体认性,赋予此类表达强大的情境性、瞬时性与生动性,展

现出优秀的语言表现力。

(摘编自胡雯《农耕词汇在当代语境焕发生机》)

材料二:

语言发展究其根本有三个方面的推动力:一是体认对象的发展变化;二是认知主体认知能力的提

升;三是前两方面之间的互动对语言表达的需求。

体认对象不是静态不变的,而是随时空发生动态的同质或异质的改变。体认对象处于同质时,物

理属性如形状、颜色、大小等可能会发生变化。例如地理环境的变化使“橘生于淮南则为橘,生于淮北

则为枳”,于是对同一事物体验的深度得以增加。异质的改变涉及物质世界中新旧事物的更替,同样为

主体提供了丰富的体验场景。譬如电脑和网络的发明使体认对象拓展到虚拟世界,拓宽了体验的广度。

另外,身体不仅处于物质世界中,也存在于社会世界里,语言的发展与作为体认对象的社会密切相关。

社会制度更替、全球化进程等社会因素也会丰富人们的体验,并产生以社会世界为依托的复杂概念。

认知能力的提升使认知主体对于物质世界和社会世界所获经验的心理投射能力增强,对语言发展

产生重要的影响。除了受益于丰富的体验,主体的认知能力还受到生理条件的制约,且与物质世界中

体认工具的优化相辅相成。譬如,原始人类所获的感觉信息仅停留在物质世界中肉眼可见的表层,感

知还受限于躯体的空间移动。但现代人发明的显微镜和望远镜拓宽了自身原有的视觉范围,虚拟现实

技术使主体对事物的识解也不再局限于当前所处的空间位置。这些体认工具辅助主体扩展对体认对象

的体验和认知边界。

体认对象和认知主体的发展拓宽和加深了两者之间的互动,新生概念不断涌现,语言表达的需求

不断增加,由此促进了语言的发展。语言的发展既依赖于物质世界、社会世界和心理世界体验的丰富

化,也受制于主体躯体和认知能力的改变,更受二者互动的影响。反过来,语言作为思维和知识的载

体,为人类的进化创造条件,最后不仅扩大了客体的体验范围,而且帮助主体突破躯体体验和认知的

极限,为语言系统自身的发展提供了源源不断的动力。

(摘编自林正军张存《体认语言观阐发》)

1.下列对材料相关内容的理解分析,不正确的一项是( )

A.农耕词汇是独特的语言资源,或与农事生产活动有关,或与农业耕作方式和农业生产工具有直

接关系。

B.“耙梳”一词在“耙”的基础上形成,语义上从“用耙子平土”到“整理、梳理”的泛化充分

体现了语言的体认性。

C.物质世界和社会世界作为体认对象,会随时空发生动态的同质或异质的改变,从根本上推动语

言的发展。

2

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

D.人们认知能力的高低受经验是否丰富、生理条件如何以及物质世界体认工具的优化与否等因素

影响。

2.根据材料一相关内容,下列说法不正确的一项是( )

A.部分常用的农耕词汇语义泛化,或为日常用语,或为专业话语,并在与这些专业话语的良性互

动中显示出无可比拟的表达优势。

B.由农耕词汇的变迁类推,当生产方式发生变化,无论在工业社会还是农业社会,相应的语言词

汇都会发生变化。

C.“深耕”“耙梳”等词使用频率升高,显示出强劲的生命力,可见使用频率可作为衡量农耕词

汇活性的重要指标之一。

D.从“体认”的角度看,“深耕”一词既是对人与土地互动体验过程的记录,也是经验智慧的总

结,体现人们对世界的认知。

3.下列选项,最适合作为论据来支撑材料二中第二段观点的一项是( )

A.“秒杀”一词随着互联网的发展而产生,它源于网络游戏,指在极短的时间内就完成或结束,

由此衍生“秒+V”构词词模,如秒删、秒赞等。

B.“淘汰”,原指挑选种子时用水淘洗、冲去杂质,留下适宜的种子。后通过隐喻衍生出新的语

义“甄别裁汰”等,本义不再使用。

C.“挂科”指考试不及格,多被学生使用。“挂”意为“悬”,“挂科”除了表达简洁、形象,

还多了几分委婉含蓄和诙谐,易被人接受。

D.“囧”字本义指“光明”,因为该字楷书外观貌似失意的表情,被青少年群体率先使用来表达

“苦闷、无奈、尴尬”等消极情绪,进而得以普及。

4.根据材料中有关“体认语言说”的阐述,对下列图示解说不正确的一项是( )

A.①处箭头表示“感知”,意味着人们在“体认”实践中认知世界,语言正是在这个过程中产生、

发展和使用。

B.②处虚线部分表示“体验”和“认知”构成体认两翼,互动体验在前,认知加工在后,二者并

不同步,各自独立。

C.③处箭头表示人们通过对现实世界感知经验的认知加工,形成各种概念结构。这些概念结构往

往蕴含着文化。

D.④处箭头表示语言是记录、表征概念结构的重要途径。这种记录和表征是一个不断丰富完善、

反哺实践的过程。

5.农耕词汇在当代语境焕发生机的原因是什么?请结合两则材料概括。(6分)

3

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

4

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

5

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

6

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

7

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

8

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

9

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

10

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

高二年级阶段测试

语文参考答案

1.C(“从根本上推动”属于“无中生有”。)

2.B(“都会发生变化”表述绝对。)

3.A(材料二第二段是阐述体认对象的发展变化带来语言的变化。A 项“秒杀”体现的是互联网技术带来

的语言的变化。B、C、D 都是词语语义泛化的证明,与体认对象本身的变化无关。)

4.B(根据材料一第 5 段,互动体验促进语言和文化的产生与发展,形成一定的认知观念,第 6 段语言

和文化的认知观念又会反过来对身体(体验)施加影响:并且材料二第 3 段也强调认知受益于体验,因

此,认知与体验之间不是“各自独立”,而是相互影响的关系。“体验”与“认知”在体认过程中二者

交融,不能分离而单独存在。)

5.①农耕词汇本身具有强大的情境性、瞬时性与生动性,展现出优秀的语言表现力,能够在当下交际

语境中找到契合点。(2 分)②当代语境体认场景丰富,人们认知能力提升,二者互动,使语言表达的需

求不断增加,为农耕词汇运用于其他领域带来新的空间。(2 分)③农耕词汇体现了独特的中国农耕文化,

能重构人们对身体与世界的认知,提供为人处世的智慧,这也反过来为语言自身的发展提供了动力。

(2 分)

6.B(不是“客观呈现”,是从黑厨子的角度表现。“暗示黑厨子害怕被别人发现的心理”也不对。)

7.C(象征的指向不正确。)

8.①抑:前半部分通过翻白眼、目光犀利、狗屁等细节,极力表现白厨子说话刻薄,对人冷漠,目中

无人。(2 分)②扬:后文白厨子替偷东西的孩子遮掩、放走黑厨子、痛斥世道不公。(1 分)可以看出作

者是想突出他的讲究原则、懂得变通、心地善良。(2 分)(只要能围绕“欲扬先抑”的手法分析就行。)

9.同意“画蛇添足”。①(环境)“什么世道”已经暗示小说的社会环境的悲凉;(2 分)

②(情节)由上文的伏笔,可以推知黑厨子最终去向以及黑厨子与小孩子的关系,无需再写;(2 分)

③(主旨)陈家办喜宴就可以与黑厨子、小孩子的饥饿形成鲜明对比,暗示在灾荒的年代里社会贫富分

化严重、灾民饥懂一片。(2 分)

同意“锦上添花”。①(环境)明确交代饥荒的社会环境和凄凉的自然环境,烘托悲凉的氛围;(2 分)

②(情节)保证情节的完整性,交代黑厨子最终去向,父子俩的难民身份和父子关系,强调饿和饿血亲

贯通,骨肉相连;(2 分)③(主旨)朱家办喜事顺福楼倾巢而动与寒风中等粥的长龙形成鲜明对比,暗示

在灾荒的年代里社会贫富分化严重、灾民饥懂一片。(2 分)

10.BDE

11.B(B 选项第一个“幸”表敬,副词,表明对方的行为使自己感到幸运;第二个“幸”是“希望”的

意思。A选项中的“悉”都是“全部,尽”的意思。C 选项中的“见”都表示被动。D选项第一个“遂”

是“完成、成功”的意思;第二个“遂”是“于是”的意思。)

11

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

12

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

13

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

14

{#{QQABDQAQogigApBAABhCAQEiCkAQkBEAAKoOQBAIoAAACANABAA=}#}

同课章节目录