(16)新民主主义革命的崛起和开辟革命新道路 晨读暮诵清单--2024届高考统编版(2019)必修中外历史纲要上册三轮冲刺

文档属性

| 名称 | (16)新民主主义革命的崛起和开辟革命新道路 晨读暮诵清单--2024届高考统编版(2019)必修中外历史纲要上册三轮冲刺 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-31 18:32:08 | ||

图片预览

文档简介

(16)新民主主义革命的崛起和开辟革命新道路——2024届高考历史晨读暮诵

考点1五四运动和中国共产党的诞生

1.五四运动与马克思主义的传播

(1)五四运动

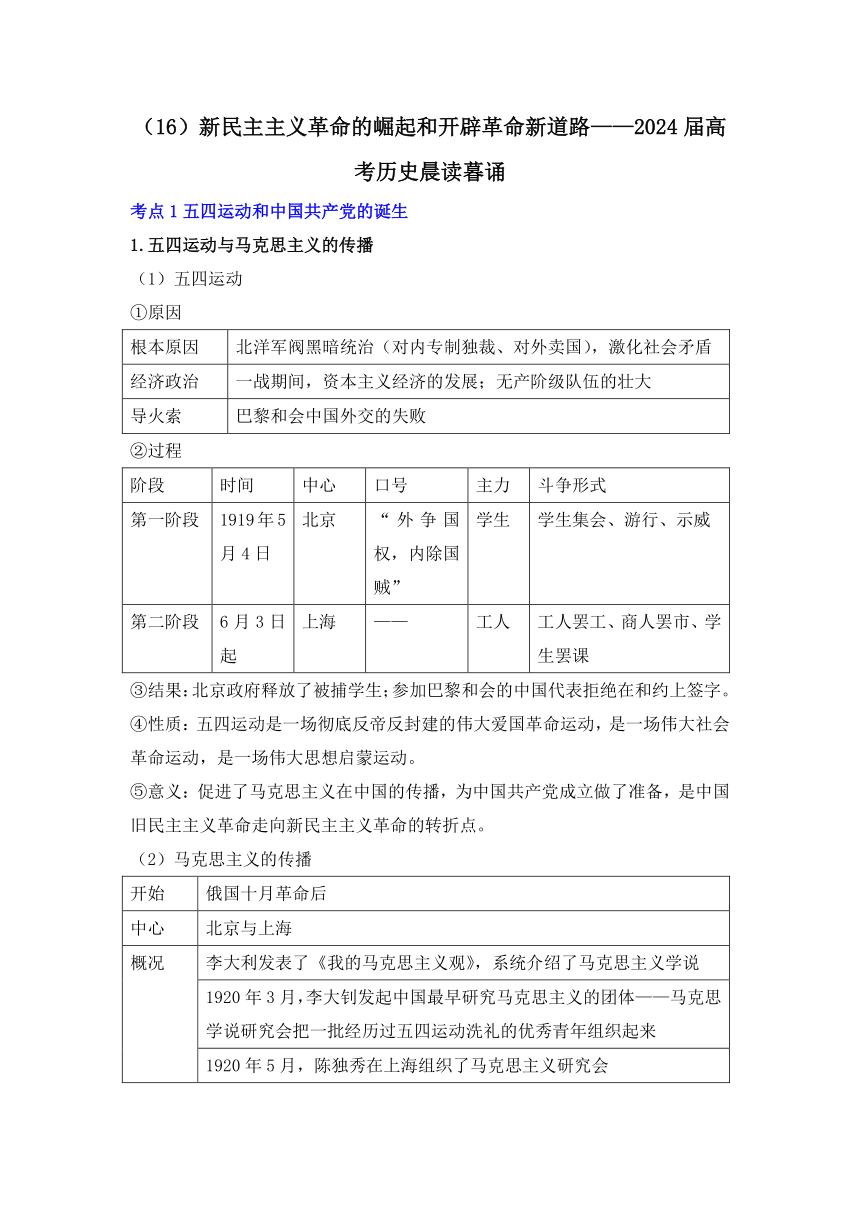

①原因

根本原因 北洋军阀黑暗统治(对内专制独裁、对外卖国),激化社会矛盾

经济政治 一战期间,资本主义经济的发展;无产阶级队伍的壮大

导火索 巴黎和会中国外交的失败

②过程

阶段 时间 中心 口号 主力 斗争形式

第一阶段 1919年5月4日 北京 “外争国权,内除国贼” 学生 学生集会、游行、示威

第二阶段 6月3日起 上海 —— 工人 工人罢工、商人罢市、学生罢课

③结果:北京政府释放了被捕学生;参加巴黎和会的中国代表拒绝在和约上签字。

④性质:五四运动是一场彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,是一场伟大社会革命运动,是一场伟大思想启蒙运动。

⑤意义:促进了马克思主义在中国的传播,为中国共产党成立做了准备,是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点。

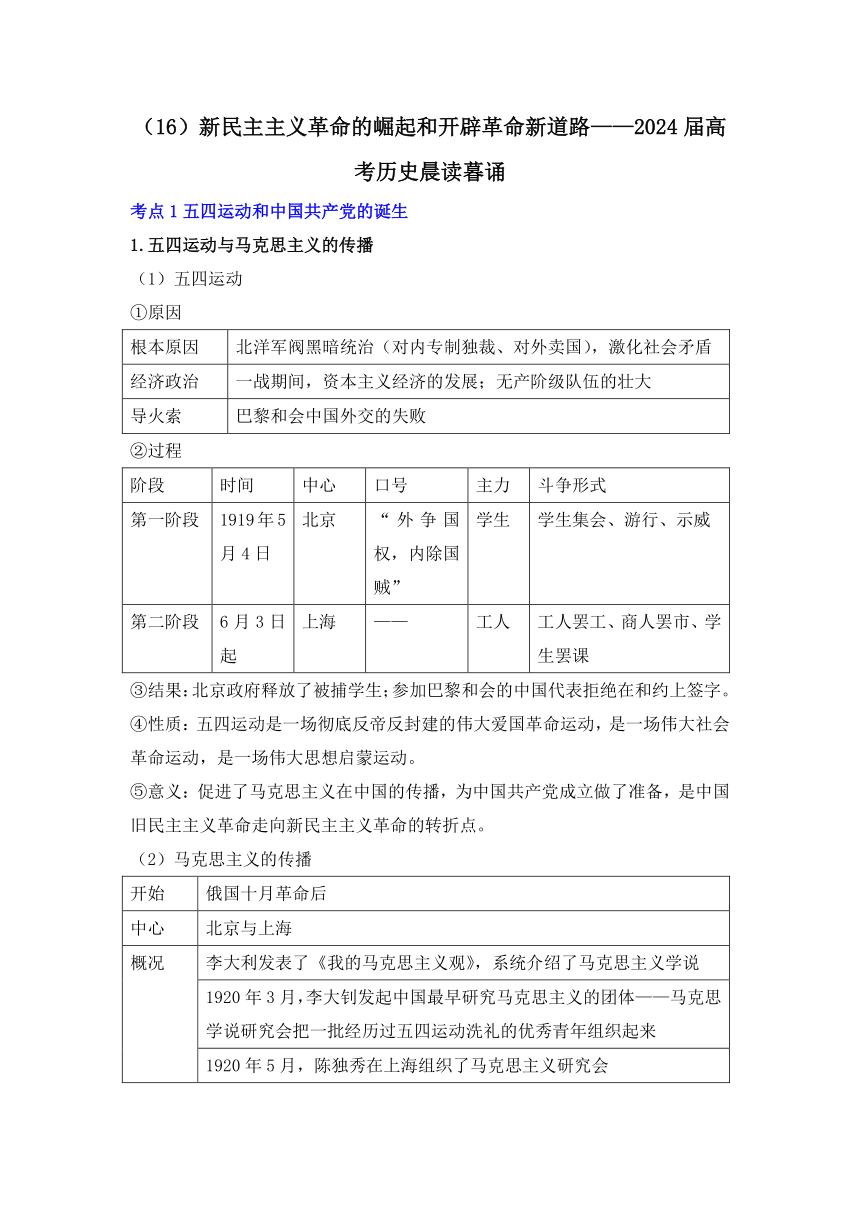

(2)马克思主义的传播

开始 俄国十月革命后

中心 北京与上海

概况 李大利发表了《我的马克思主义观》,系统介绍了马克思主义学说

1920年3月,李大钊发起中国最早研究马克思主义的团体——马克思学说研究会把一批经历过五四运动洗礼的优秀青年组织起来

1920年5月,陈独秀在上海组织了马克思主义研究会

从日本留学回国的李达、陈望道、李汉俊等人,投身于马克思主义学说的翻译和宣传

2.中国共产党的诞生

(1)诞生条件

①内部条件:马克思主义的广泛传播,中国工人运动的持续发展,中国共产党的早期组织在上海、北京等地相继建立。

②外部条件:列宁领导的共产国际派代表来到中国,与陈独秀、李大钊共同商议建党事宜。

(2)中共“一大”

概况 1921年7月23日至8月3日上海法租界浙江嘉兴南湖

内容 ①通过了党纲,确定党的名称为“中国共产觉”。 ②明确了中国共产党的奋斗目标是推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义。 ③选举产生了党的领导机构,陈独秀任书记。

意义 中国共产党的成立,是开天辟地的大事变,给灾难深重的中国人民带来了光明和希望;中国共产党的成立,使中国革命有了坚强的领导力量;自从有了中国共产党,中国革命有了正确的前进方向,中国人民有了强大的凝聚力量,中国命运有了光明的发展前景。从此,中国革命的面貌焕然一新

(3)中共“二大”:

①内容制定了中国共产党的最低纲领和最高纲领。

②意义:这是近代以来第一个彻底的反帝反封建的民主革命纲领。

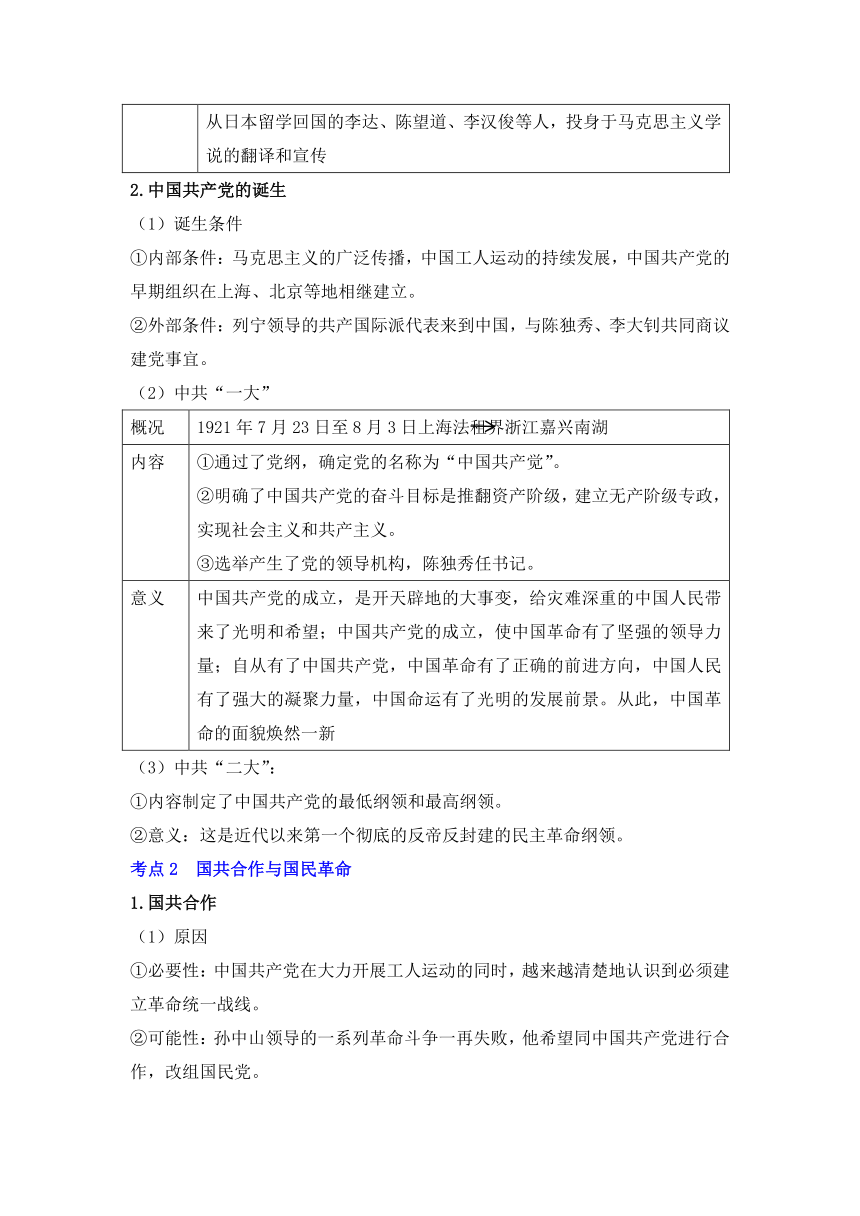

考点2 国共合作与国民革命

1.国共合作

(1)原因

①必要性:中国共产党在大力开展工人运动的同时,越来越清楚地认识到必须建立革命统一战线。

②可能性:孙中山领导的一系列革命斗争一再失败,他希望同中国共产党进行合作,改组国民党。

③外力推动:共产国际的指导和帮助。

(2)实践:

①1923年,中共“三大”通过了关于国共合作问题的决议。

②1924年,中国国民党“一大”提出了新三民主义的主张,大会实际上通过了联俄、联共、扶助农工三大政策,第一次国共合作正式形成。

(3)影响:以国共合作为特征的革命统一战线的建立,加速了中国革命的进程,以“打倒列强,除军阀”为目标的国民革命席卷全国。

2.国民革命

(1)准备:1925年,国民政府在广州成立,通过两次东征消灭了陈炯明的势力,巩固和统一了广东革命根据地。

(2)高潮:1926年,国共两党合作开始北伐,革命势力发展到长江流域,基本推翻了北洋军阀的反动统治。

(3)结果:失败。

①原因:统一战线内部争夺领导权的斗争加剧。

②标志:1927年4月12日,蒋介石在上海发动反革命政变7月15日,汪精卫集团在武汉“分共”。

(4)意义

①基本推翻了北洋军阀的反动统治(最重要的意义),沉重打击了帝国主义侵略势力(突出表现:北伐期间收回汉口、九江英租界)。

②宣传了中国共产党反帝反封建的革命纲领,扩大了中国共产党在群众中的影响;中国共产党开始掌握一部分革命武装。

③国民革命是国共两党共同领导的前所未有的人民大革命,使广大人民群众接受了一次革命的洗礼。

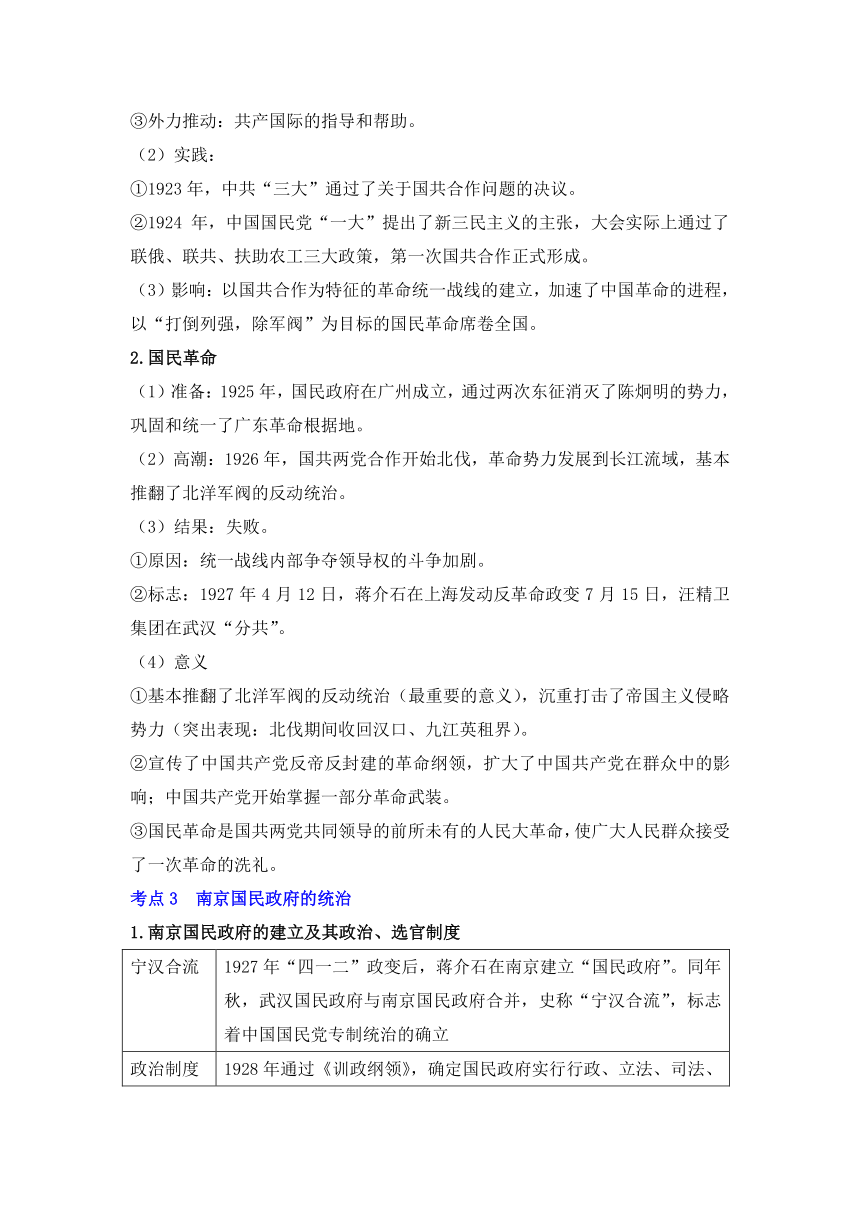

考点3 南京国民政府的统治

1.南京国民政府的建立及其政治、选官制度

宁汉合流 1927年“四一二”政变后,蒋介石在南京建立“国民政府”。同年秋,武汉国民政府与南京国民政府合并,史称“宁汉合流”,标志着中国国民党专制统治的确立

政治制度 1928年通过《训政纲领》,确定国民政府实行行政、立法、司法、考试、监察五种治权;颁布《中华民国国民政府组织法》,规定国民政府“总揽中华民国之治权”,由行政院、立法院、司法院、考试院、监察院五院组成,实质仍是国民党专制统治

选官制度 在北洋政府1913年初颁布《文官考试法草案》等法案的基础上,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华;政府重新设计颁布了政府的人事制度,“公务员”逐渐取代“官吏”称谓。1929年制定《公务员任用条例》、1933年颁布《公务员任用法》;1929年国民政府公布第一部《考试法》,允许女子参加考试,具有更强的开放性与平等性

2.第二次北伐

(1)目的:讨伐张作霖。

(2)主要事件:

济南惨案 日本帝国主义为阻挠北伐,制造了“济南惨案”

皇姑屯事件 张作霖被日本人炸死

改旗易帜 1928年底,张学良通电全国,宣告东北三省服从国民政府,改旗易帜

(3)影响国民政府在形式上基本统一了全国。

3.经济上:民族工业的曲折发展

(1)发展:

原因 ①国民政府建立以后,民族资产阶级兴办实业的热情有所提高。 ②反帝爱国运动蓬勃开展,抵制洋货、提倡国货的行动,为民族工业的发展创造了机遇

表现 防止、面粉及新兴部门如化学、橡胶、搪瓷等,都有了一定程度的发展

(2)曲折:官僚资本凭借国家权力,聚敛财富,使民族工商业发展受阻。

考点4 工农武装割据开辟革命新道路和红军长征

1.工农武装割据开辟革命新道路

(1)背景

事件 概况 意义

南昌起义 1927年8月1日,周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等领导了南昌起义 打响了武装反抗国民党反动派的第一枪

八七会议 纠正了陈独秀的右倾机会主义错误;确定实行土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针;毛泽东提出了“政权是由枪杆子中取得”的重要思想 给正处于思想紊乱、组织涣散中的中国共产党指明了道路

秋收起义 毛泽东组织领导湘赣边界秋收起义,进攻长沙途中受挫,改向敌人统治力量薄弱的山区进军 中国革命走上了建立农村革命根据地,以农村包围城市,武装夺取政权的道路

(2)开辟:1927年10月,毛泽东率领工农革命军创建井冈山革命根据地,开辟了“工农武装割据”的道路。

(3)内容:

武装斗争 1930年到1933年3月,红军先后打退了国民党军队的四次“围剿”

土地革命 各农村革命根据地发动群众“打土豪,分田地”。广大贫苦农民在政治上翻了身,在经济上分到了土地,革命积极性空前高涨。

根据地建设 ①经济建设:努力发展生产,粉碎了国民政府的经济封锁,巩固了红色政权。 ②政权建设:1931年11月,在江西瑞金召开了中华苏维埃第一次全国代表大会,宣布成立中华苏维埃共和国,选举毛泽东为中华苏维埃共和国临时中央政府主席。这是中国共产党人创建人民革命政权的探索与尝试。

2.红军长征

原因 红军第五次反“围剿”失利

开始 1934年10月,中央红军被迫实行战略转移

转折 遵义会议:结束了王明“左”倾教条主义在中央的统治,肯定了毛泽东的正确主张,在事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导,是中国共产党从幼稚走向成熟的标志

胜利 1936年10月,红军三大主力在甘肃会宁会师

意义 为中国革命锻炼和保存了一大批骨干,也为中国革命留下了宝贵的精神遗产

考点1五四运动和中国共产党的诞生

1.五四运动与马克思主义的传播

(1)五四运动

①原因

根本原因 北洋军阀黑暗统治(对内专制独裁、对外卖国),激化社会矛盾

经济政治 一战期间,资本主义经济的发展;无产阶级队伍的壮大

导火索 巴黎和会中国外交的失败

②过程

阶段 时间 中心 口号 主力 斗争形式

第一阶段 1919年5月4日 北京 “外争国权,内除国贼” 学生 学生集会、游行、示威

第二阶段 6月3日起 上海 —— 工人 工人罢工、商人罢市、学生罢课

③结果:北京政府释放了被捕学生;参加巴黎和会的中国代表拒绝在和约上签字。

④性质:五四运动是一场彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,是一场伟大社会革命运动,是一场伟大思想启蒙运动。

⑤意义:促进了马克思主义在中国的传播,为中国共产党成立做了准备,是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点。

(2)马克思主义的传播

开始 俄国十月革命后

中心 北京与上海

概况 李大利发表了《我的马克思主义观》,系统介绍了马克思主义学说

1920年3月,李大钊发起中国最早研究马克思主义的团体——马克思学说研究会把一批经历过五四运动洗礼的优秀青年组织起来

1920年5月,陈独秀在上海组织了马克思主义研究会

从日本留学回国的李达、陈望道、李汉俊等人,投身于马克思主义学说的翻译和宣传

2.中国共产党的诞生

(1)诞生条件

①内部条件:马克思主义的广泛传播,中国工人运动的持续发展,中国共产党的早期组织在上海、北京等地相继建立。

②外部条件:列宁领导的共产国际派代表来到中国,与陈独秀、李大钊共同商议建党事宜。

(2)中共“一大”

概况 1921年7月23日至8月3日上海法租界浙江嘉兴南湖

内容 ①通过了党纲,确定党的名称为“中国共产觉”。 ②明确了中国共产党的奋斗目标是推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义。 ③选举产生了党的领导机构,陈独秀任书记。

意义 中国共产党的成立,是开天辟地的大事变,给灾难深重的中国人民带来了光明和希望;中国共产党的成立,使中国革命有了坚强的领导力量;自从有了中国共产党,中国革命有了正确的前进方向,中国人民有了强大的凝聚力量,中国命运有了光明的发展前景。从此,中国革命的面貌焕然一新

(3)中共“二大”:

①内容制定了中国共产党的最低纲领和最高纲领。

②意义:这是近代以来第一个彻底的反帝反封建的民主革命纲领。

考点2 国共合作与国民革命

1.国共合作

(1)原因

①必要性:中国共产党在大力开展工人运动的同时,越来越清楚地认识到必须建立革命统一战线。

②可能性:孙中山领导的一系列革命斗争一再失败,他希望同中国共产党进行合作,改组国民党。

③外力推动:共产国际的指导和帮助。

(2)实践:

①1923年,中共“三大”通过了关于国共合作问题的决议。

②1924年,中国国民党“一大”提出了新三民主义的主张,大会实际上通过了联俄、联共、扶助农工三大政策,第一次国共合作正式形成。

(3)影响:以国共合作为特征的革命统一战线的建立,加速了中国革命的进程,以“打倒列强,除军阀”为目标的国民革命席卷全国。

2.国民革命

(1)准备:1925年,国民政府在广州成立,通过两次东征消灭了陈炯明的势力,巩固和统一了广东革命根据地。

(2)高潮:1926年,国共两党合作开始北伐,革命势力发展到长江流域,基本推翻了北洋军阀的反动统治。

(3)结果:失败。

①原因:统一战线内部争夺领导权的斗争加剧。

②标志:1927年4月12日,蒋介石在上海发动反革命政变7月15日,汪精卫集团在武汉“分共”。

(4)意义

①基本推翻了北洋军阀的反动统治(最重要的意义),沉重打击了帝国主义侵略势力(突出表现:北伐期间收回汉口、九江英租界)。

②宣传了中国共产党反帝反封建的革命纲领,扩大了中国共产党在群众中的影响;中国共产党开始掌握一部分革命武装。

③国民革命是国共两党共同领导的前所未有的人民大革命,使广大人民群众接受了一次革命的洗礼。

考点3 南京国民政府的统治

1.南京国民政府的建立及其政治、选官制度

宁汉合流 1927年“四一二”政变后,蒋介石在南京建立“国民政府”。同年秋,武汉国民政府与南京国民政府合并,史称“宁汉合流”,标志着中国国民党专制统治的确立

政治制度 1928年通过《训政纲领》,确定国民政府实行行政、立法、司法、考试、监察五种治权;颁布《中华民国国民政府组织法》,规定国民政府“总揽中华民国之治权”,由行政院、立法院、司法院、考试院、监察院五院组成,实质仍是国民党专制统治

选官制度 在北洋政府1913年初颁布《文官考试法草案》等法案的基础上,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华;政府重新设计颁布了政府的人事制度,“公务员”逐渐取代“官吏”称谓。1929年制定《公务员任用条例》、1933年颁布《公务员任用法》;1929年国民政府公布第一部《考试法》,允许女子参加考试,具有更强的开放性与平等性

2.第二次北伐

(1)目的:讨伐张作霖。

(2)主要事件:

济南惨案 日本帝国主义为阻挠北伐,制造了“济南惨案”

皇姑屯事件 张作霖被日本人炸死

改旗易帜 1928年底,张学良通电全国,宣告东北三省服从国民政府,改旗易帜

(3)影响国民政府在形式上基本统一了全国。

3.经济上:民族工业的曲折发展

(1)发展:

原因 ①国民政府建立以后,民族资产阶级兴办实业的热情有所提高。 ②反帝爱国运动蓬勃开展,抵制洋货、提倡国货的行动,为民族工业的发展创造了机遇

表现 防止、面粉及新兴部门如化学、橡胶、搪瓷等,都有了一定程度的发展

(2)曲折:官僚资本凭借国家权力,聚敛财富,使民族工商业发展受阻。

考点4 工农武装割据开辟革命新道路和红军长征

1.工农武装割据开辟革命新道路

(1)背景

事件 概况 意义

南昌起义 1927年8月1日,周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等领导了南昌起义 打响了武装反抗国民党反动派的第一枪

八七会议 纠正了陈独秀的右倾机会主义错误;确定实行土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针;毛泽东提出了“政权是由枪杆子中取得”的重要思想 给正处于思想紊乱、组织涣散中的中国共产党指明了道路

秋收起义 毛泽东组织领导湘赣边界秋收起义,进攻长沙途中受挫,改向敌人统治力量薄弱的山区进军 中国革命走上了建立农村革命根据地,以农村包围城市,武装夺取政权的道路

(2)开辟:1927年10月,毛泽东率领工农革命军创建井冈山革命根据地,开辟了“工农武装割据”的道路。

(3)内容:

武装斗争 1930年到1933年3月,红军先后打退了国民党军队的四次“围剿”

土地革命 各农村革命根据地发动群众“打土豪,分田地”。广大贫苦农民在政治上翻了身,在经济上分到了土地,革命积极性空前高涨。

根据地建设 ①经济建设:努力发展生产,粉碎了国民政府的经济封锁,巩固了红色政权。 ②政权建设:1931年11月,在江西瑞金召开了中华苏维埃第一次全国代表大会,宣布成立中华苏维埃共和国,选举毛泽东为中华苏维埃共和国临时中央政府主席。这是中国共产党人创建人民革命政权的探索与尝试。

2.红军长征

原因 红军第五次反“围剿”失利

开始 1934年10月,中央红军被迫实行战略转移

转折 遵义会议:结束了王明“左”倾教条主义在中央的统治,肯定了毛泽东的正确主张,在事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导,是中国共产党从幼稚走向成熟的标志

胜利 1936年10月,红军三大主力在甘肃会宁会师

意义 为中国革命锻炼和保存了一大批骨干,也为中国革命留下了宝贵的精神遗产

同课章节目录