(14)国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争 晨读暮诵清单--2024届高考统编版(2019)必修中外历史纲要上册三轮冲刺

文档属性

| 名称 | (14)国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争 晨读暮诵清单--2024届高考统编版(2019)必修中外历史纲要上册三轮冲刺 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-31 18:34:01 | ||

图片预览

文档简介

(14)国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争——2024届高考历史晨读暮诵

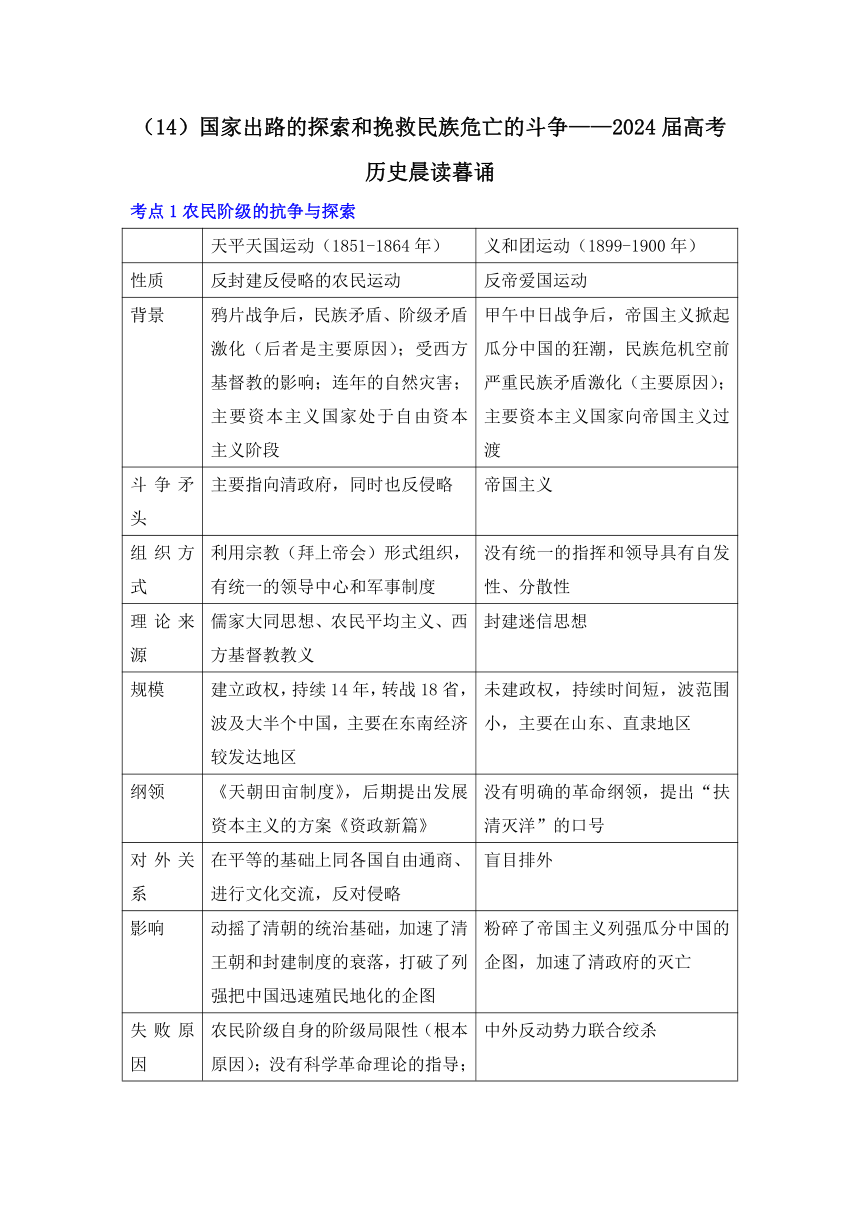

考点1农民阶级的抗争与探索

天平天国运动(1851-1864年) 义和团运动(1899-1900年)

性质 反封建反侵略的农民运动 反帝爱国运动

背景 鸦片战争后,民族矛盾、阶级矛盾激化(后者是主要原因);受西方基督教的影响;连年的自然灾害;主要资本主义国家处于自由资本主义阶段 甲午中日战争后,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重民族矛盾激化(主要原因);主要资本主义国家向帝国主义过渡

斗争矛头 主要指向清政府,同时也反侵略 帝国主义

组织方式 利用宗教(拜上帝会)形式组织,有统一的领导中心和军事制度 没有统一的指挥和领导具有自发性、分散性

理论来源 儒家大同思想、农民平均主义、西方基督教教义 封建迷信思想

规模 建立政权,持续14年,转战18省,波及大半个中国,主要在东南经济较发达地区 未建政权,持续时间短,波范围小,主要在山东、直隶地区

纲领 《天朝田亩制度》,后期提出发展资本主义的方案《资政新篇》 没有明确的革命纲领,提出“扶清灭洋”的口号

对外关系 在平等的基础上同各国自由通商、进行文化交流,反对侵略 盲目排外

影响 动摇了清朝的统治基础,加速了清王朝和封建制度的衰落,打破了列强把中国迅速殖民地化的企图 粉碎了帝国主义列强瓜分中国的企图,加速了清政府的灭亡

失败原因 农民阶级自身的阶级局限性(根本原因);没有科学革命理论的指导;中外反动势力联合绞杀 中外反动势力联合绞杀

认识 农民阶级由于自身的阶级局限性,没有科学的革命理论指导,不可能领导中国民主革命取得成功 ——

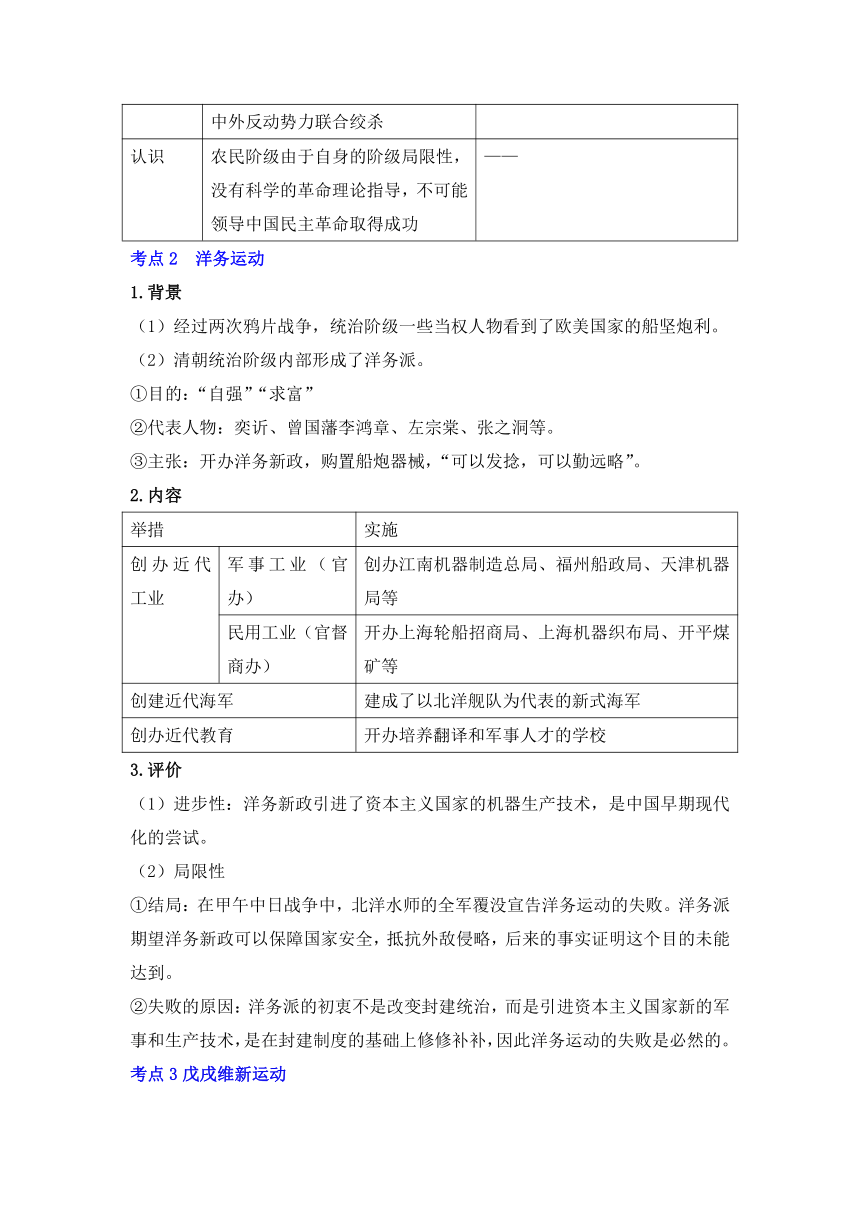

考点2 洋务运动

1.背景

(1)经过两次鸦片战争,统治阶级一些当权人物看到了欧美国家的船坚炮利。

(2)清朝统治阶级内部形成了洋务派。

①目的:“自强”“求富”

②代表人物:奕 、曾国藩李鸿章、左宗棠、张之洞等。

③主张:开办洋务新政,购置船炮器械,“可以发捻,可以勤远略”。

2.内容

举措 实施

创办近代工业 军事工业(官办) 创办江南机器制造总局、福州船政局、天津机器局等

民用工业(官督商办) 开办上海轮船招商局、上海机器织布局、开平煤矿等

创建近代海军 建成了以北洋舰队为代表的新式海军

创办近代教育 开办培养翻译和军事人才的学校

3.评价

(1)进步性:洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。

(2)局限性

①结局:在甲午中日战争中,北洋水师的全军覆没宣告洋务运动的失败。洋务派期望洋务新政可以保障国家安全,抵抗外敌侵略,后来的事实证明这个目的未能达到。

②失败的原因:洋务派的初衷不是改变封建统治,而是引进资本主义国家新的军事和生产技术,是在封建制度的基础上修修补补,因此洋务运动的失败是必然的。

考点3戊戌维新运动

1.序幕:公车上书

(1)背景:

①鸦片战争后,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,一些爱国的有识之士求变求新;

②甲午中日战争中国战败,日本逼迫清政府签订《马关条约》的消息传回国内,激起朝野上下的反对声浪。

(2)过程:在京官员及在京参加会议的各省举人纷纷联名上书。康有为、梁启超组织了联合各省举人的“公车上书”。

2.高潮:百日维新(又称戊戌变法)

(1)代表人物及其活动、主张

代表人物 主要活动和思想主张

康有为 撰写《新学伪经考》和《孔子改制考》,认为东汉以来独尊为儒学正宗的古文经湮没了孔子学说的“微言大义”,遵奉孔子为托古改制的改革家,为变法维新提供了理论依据,起到了思想解放的作用。

梁启超 发表《变法通议》等文章,明确提出“法者,天下之公器也;变者天下之公理也”,抨击封建专制制度的危害和顽固派的因循守旧,宣传仲民权、设议院等变法图存的思想。

(2)开始标志:1898年6月11日,光绪皇帝在维新派推动下,颁布“明定国是”诏书。

内容 意义 作用

政治 鼓励官民上书言事;改旧制,改订律例;裁撤冗员;澄清吏治,取消旗人由国家供养的特权 资产阶级知识分子有机会参与政权 基本上反映了维新派的愿望和主张,在一定程度上动摇了封建统治秩序

经济 中央设立矿务、铁路总局、农工商总局,奖励农工商业的发展;举办商会农会等民间国体;改革财政,编制国家预算决算;兴办邮政,裁撤驿站 有利于中国民族资本主义的发展

文教 普遍设立中小学堂,京师设立大学堂;设立译书局,翻译外国书籍;准许设立报馆、学会;奖励科学著作和发明;改革科举制度,废八股 有利于先进科学文化的传播

军事 建立新式军队,按新法练兵;添置船舰,扩建海军;裁汰旧军 增强国防力量

(3)变法过程:

①此后的103天里,光绪皇帝先后发布上百道变法诏令,涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措,史称“百日维新”。

②清政府中的守旧势力以种种理由阻止变法的开展。9月21日,慈禧太后发动政变,将光绪皇帝囚禁,再次临朝训政。

③康有为、梁启超被迫逃亡海外,谭嗣同等“戊戌六君子”英勇就义。

3.结果:变法期间的改革措施,除京师大学堂得以保留外,均被废止。

4.意义

(1)戊戌维新运动对于推动中国民族资本主义的发展和新思想的传播、促进中国人民的觉醒起到了积极作用,在一定程度上冲击了封建制度。

(2)变法的失败说明,资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国行不通。

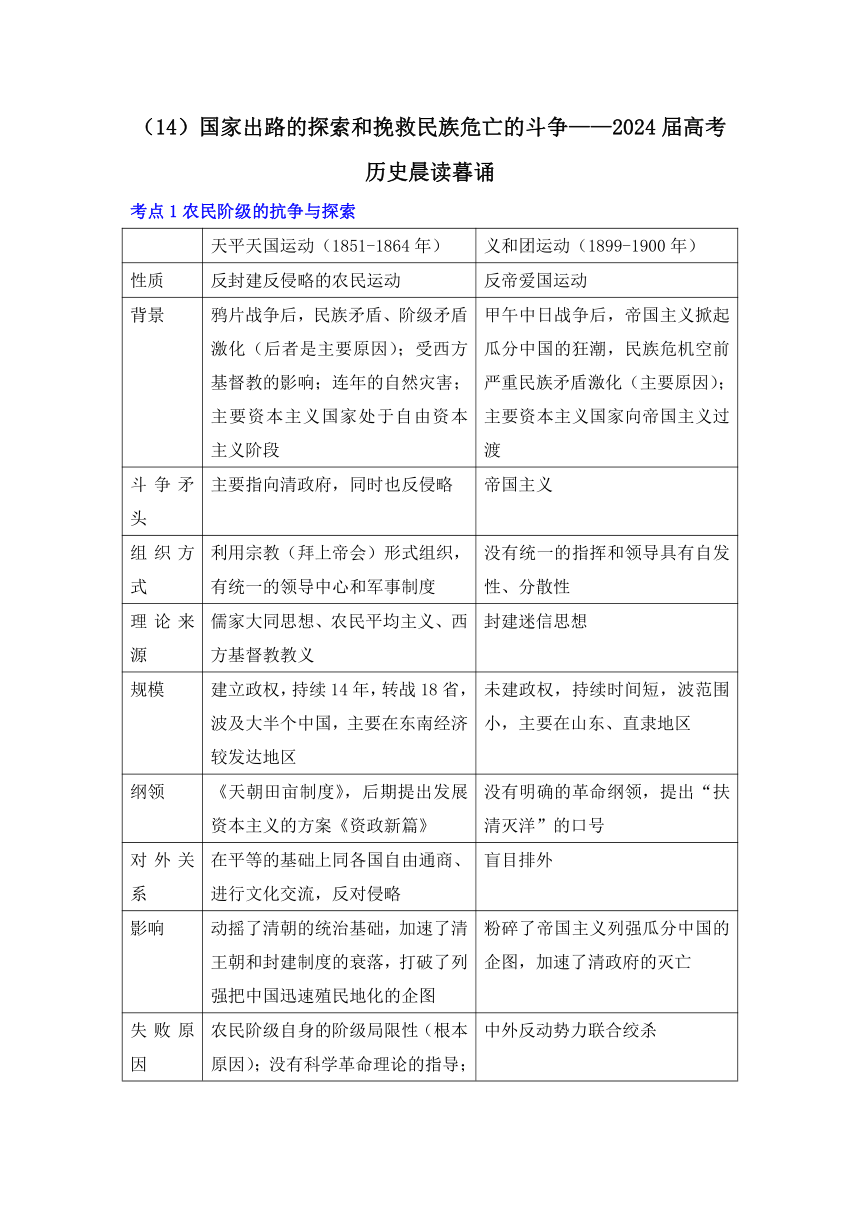

考点1农民阶级的抗争与探索

天平天国运动(1851-1864年) 义和团运动(1899-1900年)

性质 反封建反侵略的农民运动 反帝爱国运动

背景 鸦片战争后,民族矛盾、阶级矛盾激化(后者是主要原因);受西方基督教的影响;连年的自然灾害;主要资本主义国家处于自由资本主义阶段 甲午中日战争后,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重民族矛盾激化(主要原因);主要资本主义国家向帝国主义过渡

斗争矛头 主要指向清政府,同时也反侵略 帝国主义

组织方式 利用宗教(拜上帝会)形式组织,有统一的领导中心和军事制度 没有统一的指挥和领导具有自发性、分散性

理论来源 儒家大同思想、农民平均主义、西方基督教教义 封建迷信思想

规模 建立政权,持续14年,转战18省,波及大半个中国,主要在东南经济较发达地区 未建政权,持续时间短,波范围小,主要在山东、直隶地区

纲领 《天朝田亩制度》,后期提出发展资本主义的方案《资政新篇》 没有明确的革命纲领,提出“扶清灭洋”的口号

对外关系 在平等的基础上同各国自由通商、进行文化交流,反对侵略 盲目排外

影响 动摇了清朝的统治基础,加速了清王朝和封建制度的衰落,打破了列强把中国迅速殖民地化的企图 粉碎了帝国主义列强瓜分中国的企图,加速了清政府的灭亡

失败原因 农民阶级自身的阶级局限性(根本原因);没有科学革命理论的指导;中外反动势力联合绞杀 中外反动势力联合绞杀

认识 农民阶级由于自身的阶级局限性,没有科学的革命理论指导,不可能领导中国民主革命取得成功 ——

考点2 洋务运动

1.背景

(1)经过两次鸦片战争,统治阶级一些当权人物看到了欧美国家的船坚炮利。

(2)清朝统治阶级内部形成了洋务派。

①目的:“自强”“求富”

②代表人物:奕 、曾国藩李鸿章、左宗棠、张之洞等。

③主张:开办洋务新政,购置船炮器械,“可以发捻,可以勤远略”。

2.内容

举措 实施

创办近代工业 军事工业(官办) 创办江南机器制造总局、福州船政局、天津机器局等

民用工业(官督商办) 开办上海轮船招商局、上海机器织布局、开平煤矿等

创建近代海军 建成了以北洋舰队为代表的新式海军

创办近代教育 开办培养翻译和军事人才的学校

3.评价

(1)进步性:洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。

(2)局限性

①结局:在甲午中日战争中,北洋水师的全军覆没宣告洋务运动的失败。洋务派期望洋务新政可以保障国家安全,抵抗外敌侵略,后来的事实证明这个目的未能达到。

②失败的原因:洋务派的初衷不是改变封建统治,而是引进资本主义国家新的军事和生产技术,是在封建制度的基础上修修补补,因此洋务运动的失败是必然的。

考点3戊戌维新运动

1.序幕:公车上书

(1)背景:

①鸦片战争后,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,一些爱国的有识之士求变求新;

②甲午中日战争中国战败,日本逼迫清政府签订《马关条约》的消息传回国内,激起朝野上下的反对声浪。

(2)过程:在京官员及在京参加会议的各省举人纷纷联名上书。康有为、梁启超组织了联合各省举人的“公车上书”。

2.高潮:百日维新(又称戊戌变法)

(1)代表人物及其活动、主张

代表人物 主要活动和思想主张

康有为 撰写《新学伪经考》和《孔子改制考》,认为东汉以来独尊为儒学正宗的古文经湮没了孔子学说的“微言大义”,遵奉孔子为托古改制的改革家,为变法维新提供了理论依据,起到了思想解放的作用。

梁启超 发表《变法通议》等文章,明确提出“法者,天下之公器也;变者天下之公理也”,抨击封建专制制度的危害和顽固派的因循守旧,宣传仲民权、设议院等变法图存的思想。

(2)开始标志:1898年6月11日,光绪皇帝在维新派推动下,颁布“明定国是”诏书。

内容 意义 作用

政治 鼓励官民上书言事;改旧制,改订律例;裁撤冗员;澄清吏治,取消旗人由国家供养的特权 资产阶级知识分子有机会参与政权 基本上反映了维新派的愿望和主张,在一定程度上动摇了封建统治秩序

经济 中央设立矿务、铁路总局、农工商总局,奖励农工商业的发展;举办商会农会等民间国体;改革财政,编制国家预算决算;兴办邮政,裁撤驿站 有利于中国民族资本主义的发展

文教 普遍设立中小学堂,京师设立大学堂;设立译书局,翻译外国书籍;准许设立报馆、学会;奖励科学著作和发明;改革科举制度,废八股 有利于先进科学文化的传播

军事 建立新式军队,按新法练兵;添置船舰,扩建海军;裁汰旧军 增强国防力量

(3)变法过程:

①此后的103天里,光绪皇帝先后发布上百道变法诏令,涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措,史称“百日维新”。

②清政府中的守旧势力以种种理由阻止变法的开展。9月21日,慈禧太后发动政变,将光绪皇帝囚禁,再次临朝训政。

③康有为、梁启超被迫逃亡海外,谭嗣同等“戊戌六君子”英勇就义。

3.结果:变法期间的改革措施,除京师大学堂得以保留外,均被废止。

4.意义

(1)戊戌维新运动对于推动中国民族资本主义的发展和新思想的传播、促进中国人民的觉醒起到了积极作用,在一定程度上冲击了封建制度。

(2)变法的失败说明,资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国行不通。

同课章节目录