2024年高考历史大题突破 专题01 乡村治理问题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024年高考历史大题突破 专题01 乡村治理问题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 229.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-01 10:25:38 | ||

图片预览

文档简介

2024年高考历史大题突破

乡村治理问题

例1.(2024九江二模)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

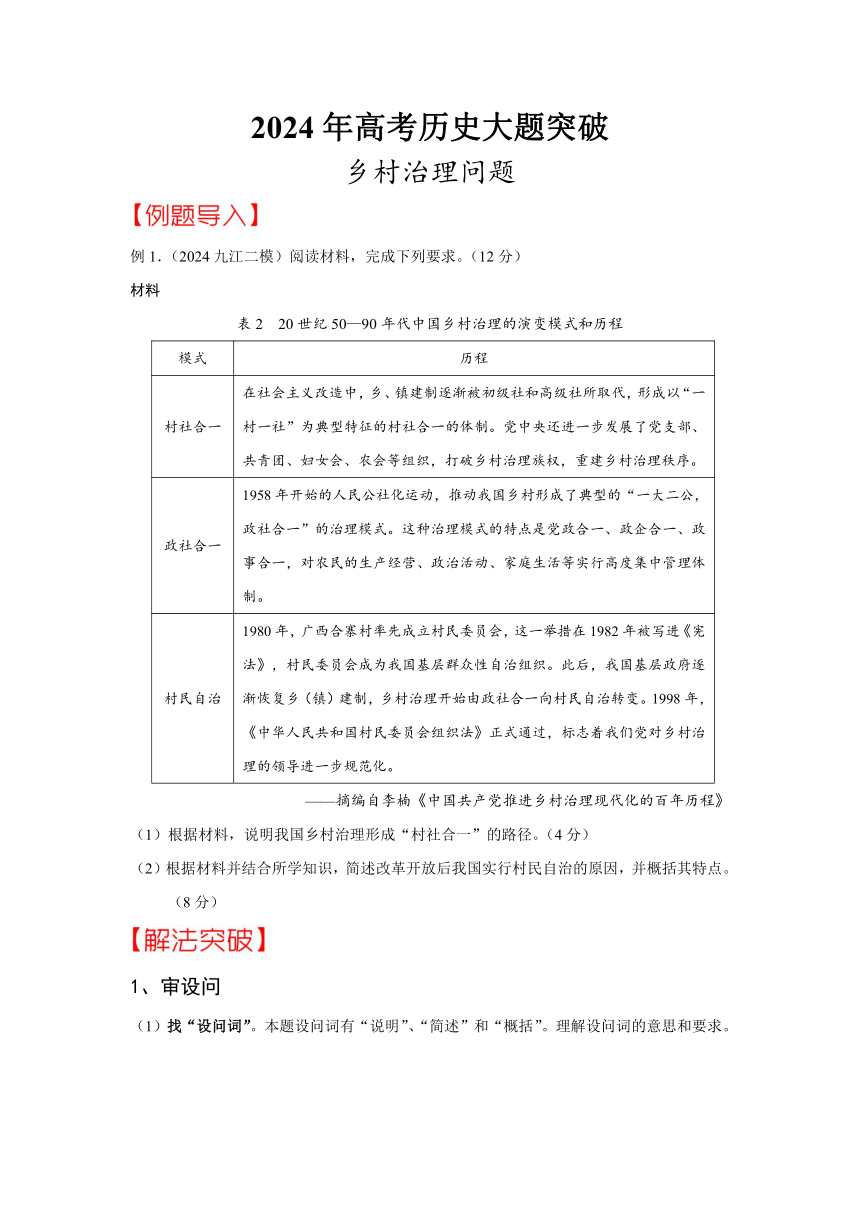

表2 20世纪50—90年代中国乡村治理的演变模式和历程

模式 历程

村社合一 在社会主义改造中,乡、镇建制逐渐被初级社和高级社所取代,形成以“一村一社”为典型特征的村社合一的体制。党中央还进一步发展了党支部、共青团、妇女会、农会等组织,打破乡村治理族权,重建乡村治理秩序。

政社合一 1958年开始的人民公社化运动,推动我国乡村形成了典型的“一大二公,政社合一”的治理模式。这种治理模式的特点是党政合一、政企合一、政事合一,对农民的生产经营、政治活动、家庭生活等实行高度集中管理体制。

村民自治 1980年,广西合寨村率先成立村民委员会,这一举措在1982年被写进《宪法》,村民委员会成为我国基层群众性自治组织。此后,我国基层政府逐渐恢复乡(镇)建制,乡村治理开始由政社合一向村民自治转变。1998年,《中华人民共和国村民委员会组织法》正式通过,标志着我们党对乡村治理的领导进一步规范化。

——摘编自李楠《中国共产党推进乡村治理现代化的百年历程》

(1)根据材料,说明我国乡村治理形成“村社合一”的路径。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述改革开放后我国实行村民自治的原因,并概括其特点。(8分)

1、审设问

(1)找“设问词”。本题设问词有“说明”、“简述”和“概括”。理解设问词的意思和要求。

“说明”的意思是解释清楚,讲明白;“简述”指用简要的语言陈述,描述或总结;“概括”指人脑在比较和抽象的基础上,把抽象出来的事物的共同的本质特征综合起来,并推广到同类事物上去的过程。具体指归纳总结获取的信息,在比较多基础上抽象出其本质特征,并简要表述出来。

可见,三个设问词有一定层次性的要求(考察的层面)。概括特征是常见的一种,页有一定难度,考生通过训练及反思即可突破此类试题。

(2)找答题依据:一般为“根据材料”和“根据材料结合所学”

(3)找答题点

此题答题点有“路径”、“原因”和“特点”

(4)看分值:如第一问“村社合一”的路径,分值4分,按平时积累起来的经验可知,可能是要至少答两个点。

2、审材料

(1)一种方法是“划分段落”,每一段落一层意思,一个答题点;同学们在实践中多去揣摩,注意标点符号的提示作用。

如表中第一格,可以划分两个段落,在概括归纳为两层意思。

(2)第二种方法是划出“关键词句法”,

3、组答案:

要求:标明答题点;段落话、序号话、字迹工整、逻辑明确。

(1)表述类要说明白,要归纳总结,简要表述,不要啰嗦,忌照抄原文。

(2)原因类要把历史事件放在特定背景下考虑;要看清是按“材料”做答还是“根据材料结合所学”作答,这俩完全不是一回事,切记!

(3)概括特点类往往有比较性:如两类事物比较;一类事物的前期与后期比较。

【答案】(12分)

(1)路径:通过社会主义改造,打破乡、镇建制;通过发展党群基层组织,打破乡村治理族权。(4分)

(2)原因:政社合一治理体制存在高度集中的弊端;农村经济体制改革的推动;村民民主意识的增强;借鉴村民自治的历史传统。(4分)

特点:地方自发尝试到中央完善推广;法制化、规范化;群众参与度高;坚持党的领导。(4分)

【备考要点】目前大题一般带有一定的“主题”,主题突破也很关键!所以复习中要通过“主题构建”重新整合知识。

1、概念:乡村治理是指通过各种方式和手段,对乡村地区的政治、经济、社会、文化等方面进行管理和协调,以实现乡村的可持续发展和乡村居民的福祉。

2、乡村治理的主要目标包括:

(1)促进经济发展:提高乡村居民的收入水平,促进产业发展。

(2)改善社会服务:提供更好的教育、医疗、养老等社会服务。

(3)保护生态环境:推动生态文明建设,保护乡村的自然资源和生态环境。

(4)加强基层民主:提高乡村居民的参与度和自治能力。

(5)传承和弘扬文化:保护和传承乡村特色文化。

3、乡村治理的关键措施包括:

(1)加强基层党组织建设:发挥党组织的领导核心作用。

(2)完善法律法规和政策体系:为乡村治理提供制度保障。

(3)培养人才队伍:提高乡村治理的专业化水平。

(4)推动科技创新:利用现代信息技术提高治理效率。

(5)加强社区建设:增强乡村居民的凝聚力和认同感。

总之,乡村治理是实现乡村振兴的重要保障,需要政府、社会组织、企业和乡村居民共同努力,形成合力;也有利于“三农问题”的解决;并涉及基层治理问题。

1.中国古代户籍制度的演变历程:

⑴战国时期:国家开始大规模编排民户,制定户籍。

⑵秦朝:户籍实行分类登记制度。

⑶两汉时期:①实行“编户齐民”(编户制度);

②东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口,户籍散乱。

⑷两晋时期:①西晋(“黄籍”)——土著居民,承担赋役;②东晋(“白籍”)——北方侨民,不承担赋役;③东晋后期和南朝(“土断”):为增加赋役,使白籍人口土著化,承担赋役。

⑸隋朝:大索貌阅(将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍)

⑹唐朝:唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

⑺宋朝:户籍分主户与客户。主户指拥有土地、缴纳赋税的税户,客户指没有土地的佃户。

⑻元朝:“诸色户计”——按职业定户籍,如军户、民户、匠户、站户等,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

⑼明朝:①明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分民籍、军籍、匠籍等。明朝户籍册称“黄册”。②黄册与鱼鳞图册互为补充。

⑽清朝:由于赋役制度的变革,清户籍管理相对松弛,乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审。

2、古代中国基层治理的特点及意义

(1)特点:

自我管理与相互监督相结合;

有一定地方自治色彩;

宗法关系扮演了重要角色;

官员治理与士绅管理相结合。

(2)意义:有利于地方教化,有效治理基层;稳定基层社会秩序;一定程度上推动基层经济发展。

3、中国古代的教化

【例题】阅读材料,回答问题

材料: “城市中心论”的实践失败后,中国共产党结合国情作出了将“工作重心转移到农村”的重大部署,这为党的乡村治理实践提供了机遇。抗日战争时期,党和陕甘宁边区政府通过实行减租减息、开展大生产运动等,调动了农民的生产积极性。政治上,在乡村实行民主选举,村代表会在村民大会上选举产生。农民的政治积极性空前提升,为巩固和扩大抗日民族统一战线起到了重要作用。思想上,坚持公开宣传马列主义,还对教育机构、教育理念进行了调整,不仅提高了农民的革命意识,也培养了大批革命人才。

——摘编自龚梦《中国共产党乡村治理的百年演进及基本经验》

【思考】根据材料二、概括中国共产党乡村治理的特点。并指出抗战时期中国共产党乡村治理取得的成效

【参考答案】

特点①涉及面广(或涉及经济、 政治和思想多个领域)

②方式多样;

③注重发挥农民的作用(或调动农民的积极性)。

成效

①调动了农民的生产积极性;

②提升了农民的政治积极性,为巩固和扩大抗日民族统一战线起到了重要作用;

③提高了农民的革命意识;

④培养了大批革命人才。

乡村治理问题

例1.(2024九江二模)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

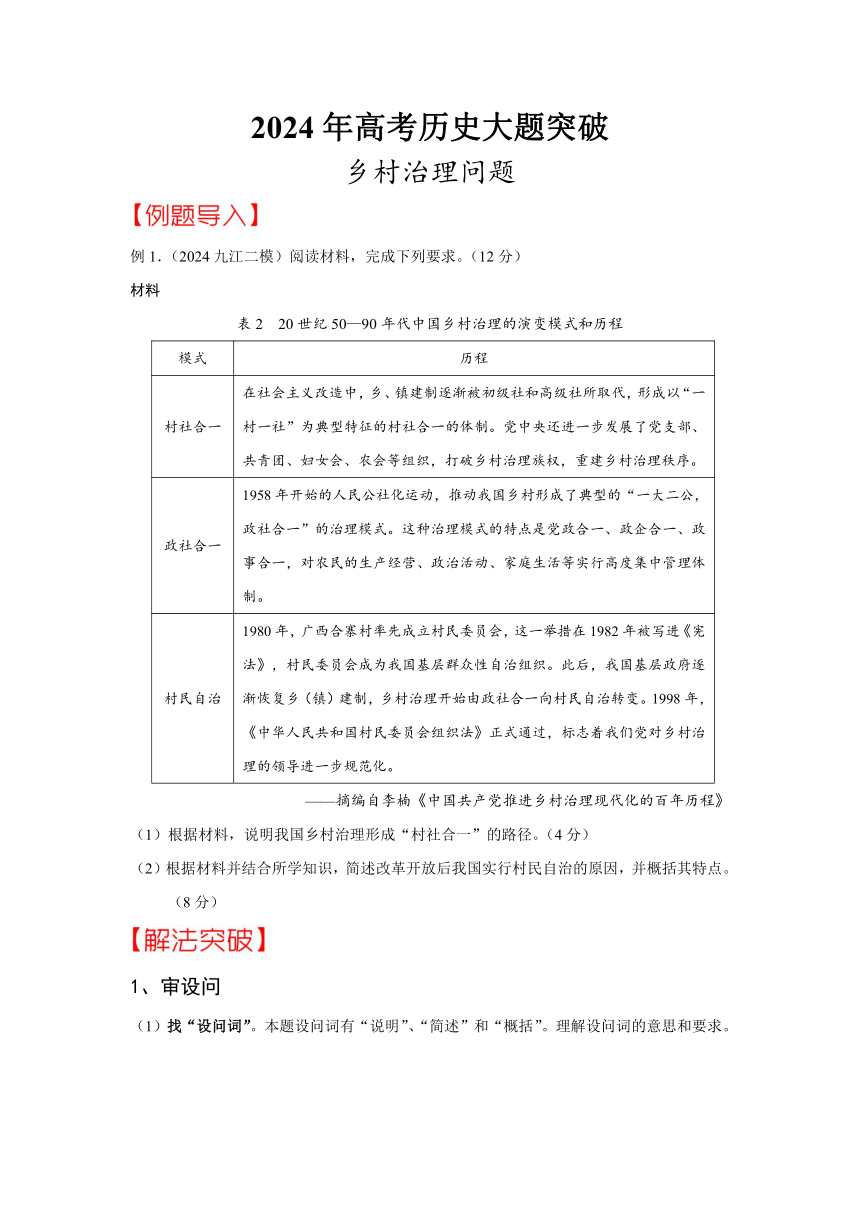

表2 20世纪50—90年代中国乡村治理的演变模式和历程

模式 历程

村社合一 在社会主义改造中,乡、镇建制逐渐被初级社和高级社所取代,形成以“一村一社”为典型特征的村社合一的体制。党中央还进一步发展了党支部、共青团、妇女会、农会等组织,打破乡村治理族权,重建乡村治理秩序。

政社合一 1958年开始的人民公社化运动,推动我国乡村形成了典型的“一大二公,政社合一”的治理模式。这种治理模式的特点是党政合一、政企合一、政事合一,对农民的生产经营、政治活动、家庭生活等实行高度集中管理体制。

村民自治 1980年,广西合寨村率先成立村民委员会,这一举措在1982年被写进《宪法》,村民委员会成为我国基层群众性自治组织。此后,我国基层政府逐渐恢复乡(镇)建制,乡村治理开始由政社合一向村民自治转变。1998年,《中华人民共和国村民委员会组织法》正式通过,标志着我们党对乡村治理的领导进一步规范化。

——摘编自李楠《中国共产党推进乡村治理现代化的百年历程》

(1)根据材料,说明我国乡村治理形成“村社合一”的路径。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述改革开放后我国实行村民自治的原因,并概括其特点。(8分)

1、审设问

(1)找“设问词”。本题设问词有“说明”、“简述”和“概括”。理解设问词的意思和要求。

“说明”的意思是解释清楚,讲明白;“简述”指用简要的语言陈述,描述或总结;“概括”指人脑在比较和抽象的基础上,把抽象出来的事物的共同的本质特征综合起来,并推广到同类事物上去的过程。具体指归纳总结获取的信息,在比较多基础上抽象出其本质特征,并简要表述出来。

可见,三个设问词有一定层次性的要求(考察的层面)。概括特征是常见的一种,页有一定难度,考生通过训练及反思即可突破此类试题。

(2)找答题依据:一般为“根据材料”和“根据材料结合所学”

(3)找答题点

此题答题点有“路径”、“原因”和“特点”

(4)看分值:如第一问“村社合一”的路径,分值4分,按平时积累起来的经验可知,可能是要至少答两个点。

2、审材料

(1)一种方法是“划分段落”,每一段落一层意思,一个答题点;同学们在实践中多去揣摩,注意标点符号的提示作用。

如表中第一格,可以划分两个段落,在概括归纳为两层意思。

(2)第二种方法是划出“关键词句法”,

3、组答案:

要求:标明答题点;段落话、序号话、字迹工整、逻辑明确。

(1)表述类要说明白,要归纳总结,简要表述,不要啰嗦,忌照抄原文。

(2)原因类要把历史事件放在特定背景下考虑;要看清是按“材料”做答还是“根据材料结合所学”作答,这俩完全不是一回事,切记!

(3)概括特点类往往有比较性:如两类事物比较;一类事物的前期与后期比较。

【答案】(12分)

(1)路径:通过社会主义改造,打破乡、镇建制;通过发展党群基层组织,打破乡村治理族权。(4分)

(2)原因:政社合一治理体制存在高度集中的弊端;农村经济体制改革的推动;村民民主意识的增强;借鉴村民自治的历史传统。(4分)

特点:地方自发尝试到中央完善推广;法制化、规范化;群众参与度高;坚持党的领导。(4分)

【备考要点】目前大题一般带有一定的“主题”,主题突破也很关键!所以复习中要通过“主题构建”重新整合知识。

1、概念:乡村治理是指通过各种方式和手段,对乡村地区的政治、经济、社会、文化等方面进行管理和协调,以实现乡村的可持续发展和乡村居民的福祉。

2、乡村治理的主要目标包括:

(1)促进经济发展:提高乡村居民的收入水平,促进产业发展。

(2)改善社会服务:提供更好的教育、医疗、养老等社会服务。

(3)保护生态环境:推动生态文明建设,保护乡村的自然资源和生态环境。

(4)加强基层民主:提高乡村居民的参与度和自治能力。

(5)传承和弘扬文化:保护和传承乡村特色文化。

3、乡村治理的关键措施包括:

(1)加强基层党组织建设:发挥党组织的领导核心作用。

(2)完善法律法规和政策体系:为乡村治理提供制度保障。

(3)培养人才队伍:提高乡村治理的专业化水平。

(4)推动科技创新:利用现代信息技术提高治理效率。

(5)加强社区建设:增强乡村居民的凝聚力和认同感。

总之,乡村治理是实现乡村振兴的重要保障,需要政府、社会组织、企业和乡村居民共同努力,形成合力;也有利于“三农问题”的解决;并涉及基层治理问题。

1.中国古代户籍制度的演变历程:

⑴战国时期:国家开始大规模编排民户,制定户籍。

⑵秦朝:户籍实行分类登记制度。

⑶两汉时期:①实行“编户齐民”(编户制度);

②东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口,户籍散乱。

⑷两晋时期:①西晋(“黄籍”)——土著居民,承担赋役;②东晋(“白籍”)——北方侨民,不承担赋役;③东晋后期和南朝(“土断”):为增加赋役,使白籍人口土著化,承担赋役。

⑸隋朝:大索貌阅(将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍)

⑹唐朝:唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

⑺宋朝:户籍分主户与客户。主户指拥有土地、缴纳赋税的税户,客户指没有土地的佃户。

⑻元朝:“诸色户计”——按职业定户籍,如军户、民户、匠户、站户等,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

⑼明朝:①明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分民籍、军籍、匠籍等。明朝户籍册称“黄册”。②黄册与鱼鳞图册互为补充。

⑽清朝:由于赋役制度的变革,清户籍管理相对松弛,乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审。

2、古代中国基层治理的特点及意义

(1)特点:

自我管理与相互监督相结合;

有一定地方自治色彩;

宗法关系扮演了重要角色;

官员治理与士绅管理相结合。

(2)意义:有利于地方教化,有效治理基层;稳定基层社会秩序;一定程度上推动基层经济发展。

3、中国古代的教化

【例题】阅读材料,回答问题

材料: “城市中心论”的实践失败后,中国共产党结合国情作出了将“工作重心转移到农村”的重大部署,这为党的乡村治理实践提供了机遇。抗日战争时期,党和陕甘宁边区政府通过实行减租减息、开展大生产运动等,调动了农民的生产积极性。政治上,在乡村实行民主选举,村代表会在村民大会上选举产生。农民的政治积极性空前提升,为巩固和扩大抗日民族统一战线起到了重要作用。思想上,坚持公开宣传马列主义,还对教育机构、教育理念进行了调整,不仅提高了农民的革命意识,也培养了大批革命人才。

——摘编自龚梦《中国共产党乡村治理的百年演进及基本经验》

【思考】根据材料二、概括中国共产党乡村治理的特点。并指出抗战时期中国共产党乡村治理取得的成效

【参考答案】

特点①涉及面广(或涉及经济、 政治和思想多个领域)

②方式多样;

③注重发挥农民的作用(或调动农民的积极性)。

成效

①调动了农民的生产积极性;

②提升了农民的政治积极性,为巩固和扩大抗日民族统一战线起到了重要作用;

③提高了农民的革命意识;

④培养了大批革命人才。

同课章节目录