第15课 明朝的对外关系 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第15课 明朝的对外关系 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 历史 年级 七年级 学期 春季

课题 《明朝的对外关系》

教学目标

1.知识与能力:了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实;理解郑和下西洋的意义与戚继光抗倭的反侵略斗争性质;知道葡萄牙攫取在澳门的居住权的史实。 2.过程与方法:通过《郑和下西洋路线图》、教材和教师提供的图片以及“相关史事”等资料,了解郑和下西洋和戚继光抗倭的概况。 3.情感态度与价值观:感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气,学习戚继光不为名利、以国家和民族安危为己任的强烈爱国精神。

教学内容

教学重点: 1.郑和下西洋; 2.戚继光抗倭。

教学难点: 郑和下西洋。

教学过程

教师活动 学生活动 设计意图

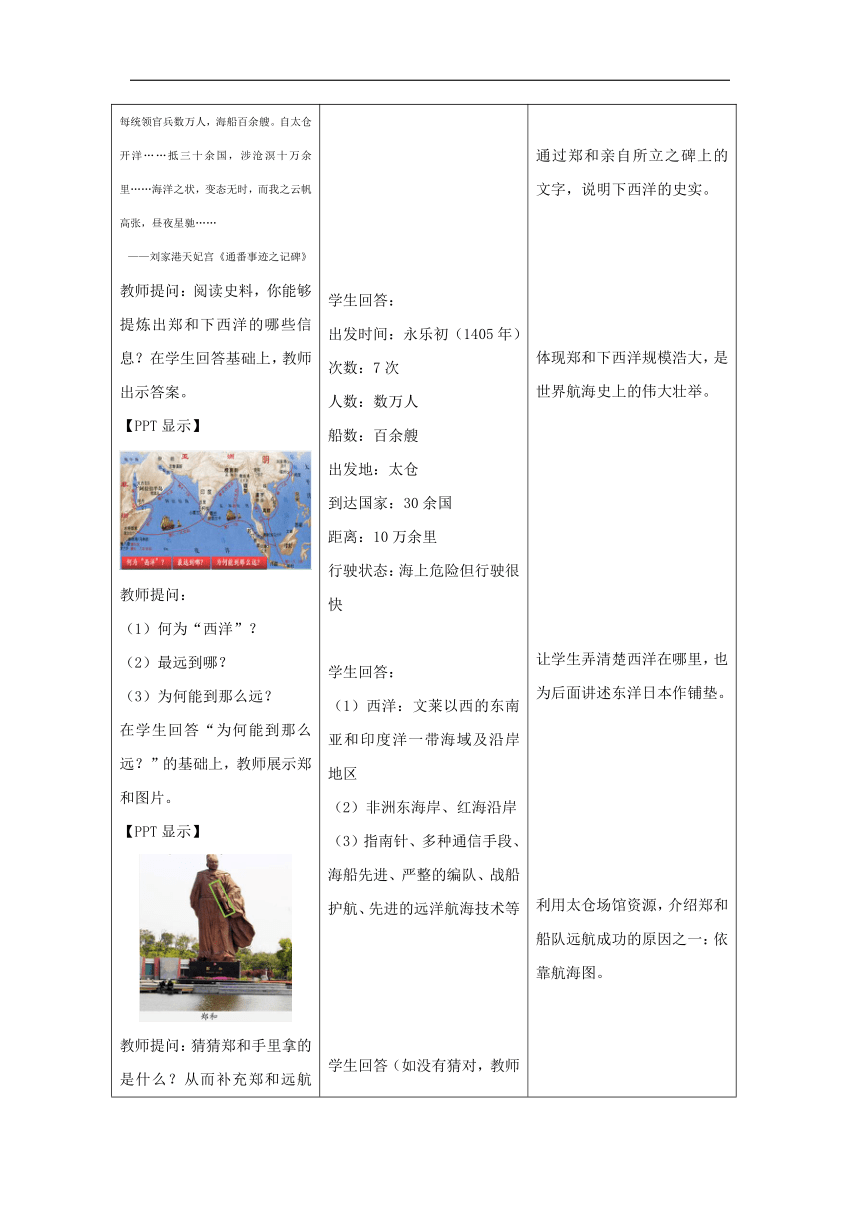

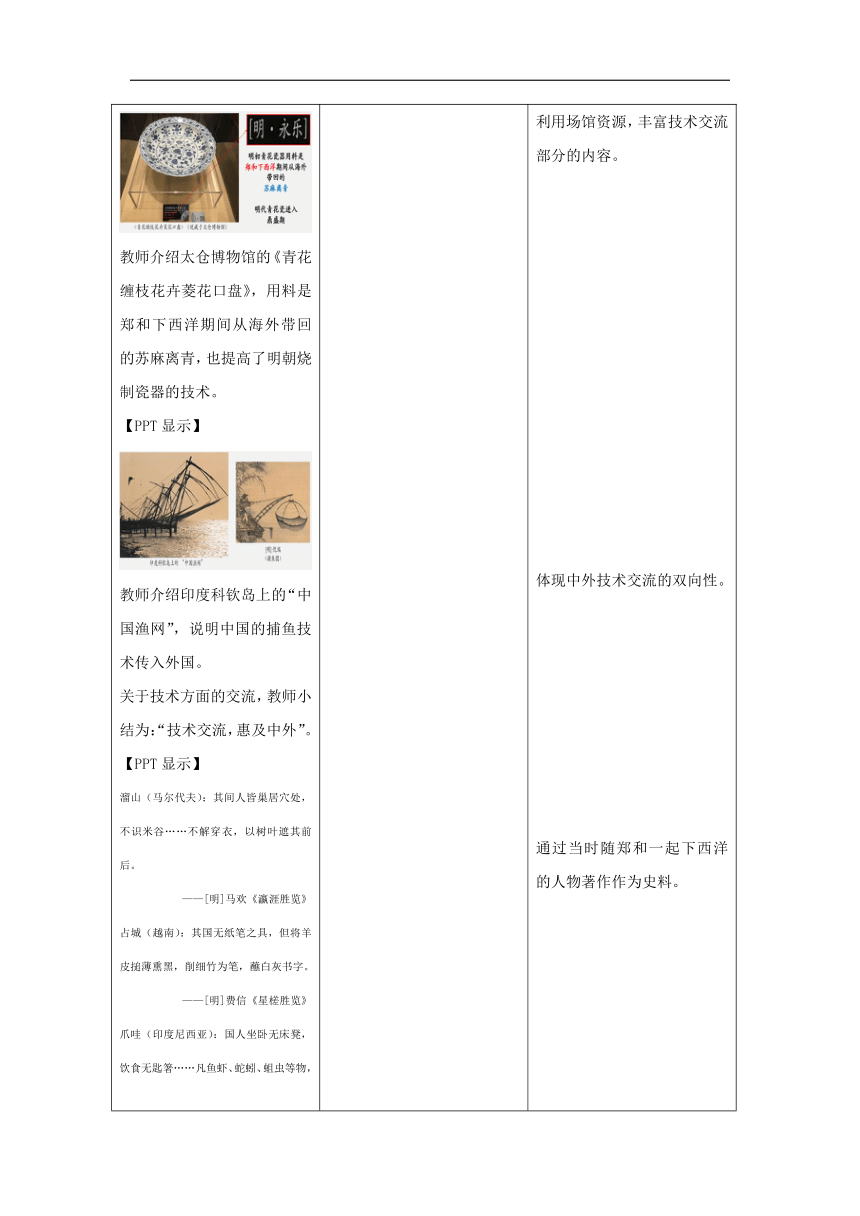

【PPT显示】 教师讲述:随着这海浪,有一只长颈鹿漂洋过海,来到了中国,这是中国人第一次见到长颈鹿,他们惊呆了,这不就是传说中的瑞兽麒麟嘛。 【PPT显示】 教师讲述:瑞兽降临,让国人的幸福感爆棚,于是有了这幅著名的《瑞应麒麟图》及后人临摹的《榜葛剌进麒麟图》。那么,你知道第一只长颈鹿来到中国跟什么事件有关呢?下面让我们一起来学习本课。 一、郑和下西洋 (云帆万里 和声嘹亮) 【PPT显示】 朕承鸿基……恒遣使敷宣教化于海外诸番国,导以礼义,变其夷习……海波不兴天下平,于千万世扬休声(赞美声)…… ——南京《御制弘仁普济天妃宫之碑》 教师提问:阅读史料,结合课本,说说郑和下西洋的原因有哪些? 在学生回答基础上,教师补充史学界关于郑和下西洋还有一种原因。 【PPT显示】 和等自永乐初奉使诸番,今经七次,每统领官兵数万人,海船百余艘。自太仓开洋……抵三十余国,涉沧溟十万余里……海洋之状,变态无时,而我之云帆高张,昼夜星驰…… ——刘家港天妃宫《通番事迹之记碑》 教师提问:阅读史料,你能够提炼出郑和下西洋的哪些信息?在学生回答基础上,教师出示答案。 【PPT显示】 教师提问: (1)何为“西洋”? (2)最远到哪? (3)为何能到那么远? 在学生回答“为何能到那么远?”的基础上,教师展示郑和图片。 【PPT显示】 教师提问:猜猜郑和手里拿的是什么?从而补充郑和远航依靠航海图的知识。 教师提问:阅读课本,说说郑和下西洋的意义有哪些? 【PPT显示】 随后,教师以“宝船”作为过渡,引入到“物品交流”的教学环节。 教师提问:郑和船队送出了哪些宝贝呢? 【PPT显示】 教师出示答案,并出示中国从亚非国家得到的宝贝图片。 教师提问:长颈鹿日语是キリン(读音kirin),韩语是 (读音gilin),说明了什么? 关于物品方面的交流,教师小结为:“物品交流,互通有无”。 【PPT显示】 教师介绍太仓博物馆的《青花缠枝花卉菱花口盘》,用料是郑和下西洋期间从海外带回的苏麻离青,也提高了明朝烧制瓷器的技术。 【PPT显示】 教师介绍印度科钦岛上的“中国渔网”,说明中国的捕鱼技术传入外国。 关于技术方面的交流,教师小结为:“技术交流,惠及中外”。 【PPT显示】 溜山(马尔代夫):其间人皆巢居穴处,不识米谷……不解穿衣,以树叶遮其前后。 ——[明]马欢《瀛涯胜览》 占城(越南):其国无纸笔之具,但将羊皮搥薄熏黑,削细竹为笔,蘸白灰书字。 ——[明]费信《星槎胜览》 爪哇(印度尼西亚):国人坐卧无床凳,饮食无匙箸……凡鱼虾、蛇蚓、蛆虫等物,以火燎过即啖之。 ——[明]巩珍《西洋番国志》 教师让学生尝试着翻译3段文字。 教师引导学生得出结论,并介绍中国宣教化于海外国家,将中华文明礼仪传播到外国。 【PPT显示】 教师介绍郑和下西洋时有部分中国人留在东南亚,和当地人结婚,形成一种特殊的融合文化“峇峇(bābā)娘惹文化”。 关于文化方面的交流,教师小结为:“文化交流,四海承风”。 【PPT显示】 教师出示英国历史学家萨姆·威利斯对郑和下西洋的评价,对第一章“郑和下西洋”部分做总结。 【PPT显示】 教师出示明成祖“海波不兴天下平,于千万世扬休声(赞美声)……”,提问:他的愿望实现了吗? 教师补充明成祖时西洋太平、东洋不太平,并在他去世后越发严重,引入下一章。 二、戚继光抗倭 (威镇海疆 光耀千秋) 【PPT显示】 教师出示倭寇侵略我国沿海地区的图片,强调东南地区最为严重。 教师提问:什么是倭寇?为何倭患如此严重? 【PPT显示】 官庾民舍焚劫,驱掠少壮,发掘冢墓。束婴孩竿上,沃以沸汤,视其啼号,拍手笑乐。得孕妇卜度男女,刳视中否为胜负饮酒,积骸如陵。 ——谷应泰《明史纪事本末·沿海倭乱》 教师让学生尝试翻译文字,并进行补充。 【PPT显示】 教师介绍一开始明朝军队打不过倭寇,为接下来戚继光抗倭作铺垫。 【PPT显示】 教师展示戚继光和他的著名诗句,提问:诗句抒发了戚继光怎样的情怀? 【PPT显示】 教师让学生结合课本,在图上指出戚继光南下抗倭的大致过程。 教师和学生一起对戚继光进行评价。 【PPT显示】 继光至浙时,见卫所军不习战,而金华、义乌俗称剽悍,请召募三千人,教以击刺法,长短兵迭用,由是继光一军特精。又以南方多薮泽,不利驰逐,乃因地形制阵法,审步伐便利,一切战舰、火器、兵械精求而更置之。“戚家军”名闻天下。 ——张廷玉《明史·戚继光传》 教师提问:阅读材料,并结合书本思考戚继光抗倭为什么能够取得成功? 教师在学生回答基础上进行梳理:抗倭是反侵略战争,是正义之师;戚继光精于“选兵”、“练兵”、“用器”、“协作”,是精锐之师。 【PPT显示】 教师继续介绍“用器”,介绍“佛郎机炮”及其由来,引入——隐忧:“倭去而番尚存” 三、葡萄牙攫取在澳门的居住权 (隐忧:“倭去而番尚存”) 教师:“佛郎机”、“番”是哪国? 【PPT显示】 教师展示2张图片,说明当时葡萄牙和中国对对方了解的情况。 【PPT显示】 教师出示葡萄牙人形象及时间轴,让学生从书上找出明朝葡萄牙攫取澳门居住权的过程。 在此基础上,教师介绍葡萄牙在后来侵占澳门的史实。 【课堂小结】 教师:综合国力决定对外关系,对外政策深刻影响了对外关系的发展。 【反思升华】 教师:郑和(还有朱棣)、戚继光,都有“海波平”的共同愿望。 【PPT显示】 教师介绍为了“海波平”,我们国家近几年做出的努力。 【PPT显示】 教师升华总结: 岁月更迭,几度春秋, 大国兴衰的历史规律表明: 向海而兴,背海而衰! 不能制海,必为海制! 今天, 中国的发展离不开海洋, 中国的安全离不开海洋, 中华民族要实现伟大复兴, 必须走向海洋、经略海洋, 让海成为和平之海、友谊之海、合作之海! 学生回答(教师概括): ①扬国威 ②示富强 ③换奇珍 ④宣教化 ⑤海波平 学生回答: 出发时间:永乐初(1405年) 次数:7次 人数:数万人 船数:百余艘 出发地:太仓 到达国家:30余国 距离:10万余里 行驶状态:海上危险但行驶很快 学生回答: (1)西洋:文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区 (2)非洲东海岸、红海沿岸 (3)指南针、多种通信手段、海船先进、严整的编队、战船护航、先进的远洋航海技术等 学生回答(如没有猜对,教师进行介绍)。 学生回答:①增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;②开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线;③为人类的航海事业作出了伟大贡献。 学生回答:丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银货币…… 学生回答:长颈鹿经过中国传入了日本、韩国(当时是朝鲜王朝)。 学生尝试翻译每段文字的大致含义。 学生回答“是”或“否”,并给出理由。 学生回答: 倭寇:元末明初,日本的一些武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被称为“倭寇”。 倭患严重原因:明朝中期,日本国内社会动荡加剧,明朝国力减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结…… 学生回答: ①淡泊名利 ②胸怀远大理想 ③忧国忧民,以国家和民族利益为己任 学生回答: 浙江抗倭:“戚家军”、台州九战九捷; 福建抗倭; 广东抗倭:东南沿海倭患基本解除。 学生回答:戚继光是我国历史上一位伟大的民族英雄。 学生回答: (1)招募金华、义乌人 (2)进行严格训练 (3)使用武器装备 (4)戚继光军事领导才能 (5)与其他抗倭将领合作 (6)广大军民的联合 (7)抗倭是反侵略战争 …… 学生回答:葡萄牙 学生回答: 1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权; 1573年,将白银改交明朝政府,获得了在澳门的租借居住权。 通过创设情境,激发学生兴趣,从而引入本课内容。 标题一语双关,“和声嘹亮”中的“和”既指郑和,也指和平。 通过明成祖亲自撰文的文字,丰富郑和下西洋的原因。 此处“海波平”是贯穿本课的一条线,先埋下伏笔。 通过郑和亲自所立之碑上的文字,说明下西洋的史实。 体现郑和下西洋规模浩大,是世界航海史上的伟大壮举。 让学生弄清楚西洋在哪里,也为后面讲述东洋日本作铺垫。 利用太仓场馆资源,介绍郑和船队远航成功的原因之一:依靠航海图。 “宝船”(取宝船,也是送宝船),体现中外物品交流的双向性。 进一步补充知识,说明物品交流不仅使中国与西洋各国互通有无,还辐射到了周边其他国家。 利用场馆资源,丰富技术交流部分的内容。 体现中外技术交流的双向性。 通过当时随郑和一起下西洋的人物著作作为史料。 通过“峇峇(bābā)娘惹文化”,说明文化交流带来的深刻影响——产生新的文化。 体现中外文化交流的融合性。 用外国历史学家的评论,说明郑和下西洋对中外“交流互鉴”带来的“互利共赢”影响。 标题一语双关,“光耀千秋”中的“光”既指戚继光,也指光芒。 台州戚继光纪念馆的解说词形象说明倭寇对东南沿海地区侵扰的程度。 图说历史,介绍倭患严重,倭寇无恶不作,当时明军往往打不过倭寇。 这里的“海波平”作为贯穿本课的一条线,前后呼应。 让学生感受英雄人物的伟大抱负与情怀,渗透家国情怀核心素养。 让学生了解戚继光是南下抗倭,梳理戚继光抗倭的过程。 教师说明为什么戚继光被称为民族英雄。 根据学生回答,对材料和文章进行精巧的梳理,言简意赅。 通过“用器”中的“佛郎机炮”指出在倭寇侵略时“佛郎机”也在侵扰我国,而“佛郎机”就是葡萄牙。 通过图片和史料,说明葡萄牙对中国十分了解,中国却对葡萄牙不了解,折射出中国当时的海洋观念与意识十分缺乏,也透露出中国在世界上开始落伍了。 对葡萄牙作为西方殖民国家之一后来侵略我国有个大致了解。 本课主题是明朝的对外关系,让学生清楚是什么影响了对外关系,起到总结点题的效果。 作为主线之一的“海波平”再次出现,进行反思升华,表明以史为鉴的意图。 通过我们国家近几年尤其是习近平时期关于海洋作出的重大贡献,让学生了解国家大事,培养学生家国情怀。 通过最后一段文字进行本课的升华提升,也作为教师对本课的结语。

课程基本信息

学科 历史 年级 七年级 学期 春季

课题 《明朝的对外关系》

教学目标

1.知识与能力:了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实;理解郑和下西洋的意义与戚继光抗倭的反侵略斗争性质;知道葡萄牙攫取在澳门的居住权的史实。 2.过程与方法:通过《郑和下西洋路线图》、教材和教师提供的图片以及“相关史事”等资料,了解郑和下西洋和戚继光抗倭的概况。 3.情感态度与价值观:感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气,学习戚继光不为名利、以国家和民族安危为己任的强烈爱国精神。

教学内容

教学重点: 1.郑和下西洋; 2.戚继光抗倭。

教学难点: 郑和下西洋。

教学过程

教师活动 学生活动 设计意图

【PPT显示】 教师讲述:随着这海浪,有一只长颈鹿漂洋过海,来到了中国,这是中国人第一次见到长颈鹿,他们惊呆了,这不就是传说中的瑞兽麒麟嘛。 【PPT显示】 教师讲述:瑞兽降临,让国人的幸福感爆棚,于是有了这幅著名的《瑞应麒麟图》及后人临摹的《榜葛剌进麒麟图》。那么,你知道第一只长颈鹿来到中国跟什么事件有关呢?下面让我们一起来学习本课。 一、郑和下西洋 (云帆万里 和声嘹亮) 【PPT显示】 朕承鸿基……恒遣使敷宣教化于海外诸番国,导以礼义,变其夷习……海波不兴天下平,于千万世扬休声(赞美声)…… ——南京《御制弘仁普济天妃宫之碑》 教师提问:阅读史料,结合课本,说说郑和下西洋的原因有哪些? 在学生回答基础上,教师补充史学界关于郑和下西洋还有一种原因。 【PPT显示】 和等自永乐初奉使诸番,今经七次,每统领官兵数万人,海船百余艘。自太仓开洋……抵三十余国,涉沧溟十万余里……海洋之状,变态无时,而我之云帆高张,昼夜星驰…… ——刘家港天妃宫《通番事迹之记碑》 教师提问:阅读史料,你能够提炼出郑和下西洋的哪些信息?在学生回答基础上,教师出示答案。 【PPT显示】 教师提问: (1)何为“西洋”? (2)最远到哪? (3)为何能到那么远? 在学生回答“为何能到那么远?”的基础上,教师展示郑和图片。 【PPT显示】 教师提问:猜猜郑和手里拿的是什么?从而补充郑和远航依靠航海图的知识。 教师提问:阅读课本,说说郑和下西洋的意义有哪些? 【PPT显示】 随后,教师以“宝船”作为过渡,引入到“物品交流”的教学环节。 教师提问:郑和船队送出了哪些宝贝呢? 【PPT显示】 教师出示答案,并出示中国从亚非国家得到的宝贝图片。 教师提问:长颈鹿日语是キリン(读音kirin),韩语是 (读音gilin),说明了什么? 关于物品方面的交流,教师小结为:“物品交流,互通有无”。 【PPT显示】 教师介绍太仓博物馆的《青花缠枝花卉菱花口盘》,用料是郑和下西洋期间从海外带回的苏麻离青,也提高了明朝烧制瓷器的技术。 【PPT显示】 教师介绍印度科钦岛上的“中国渔网”,说明中国的捕鱼技术传入外国。 关于技术方面的交流,教师小结为:“技术交流,惠及中外”。 【PPT显示】 溜山(马尔代夫):其间人皆巢居穴处,不识米谷……不解穿衣,以树叶遮其前后。 ——[明]马欢《瀛涯胜览》 占城(越南):其国无纸笔之具,但将羊皮搥薄熏黑,削细竹为笔,蘸白灰书字。 ——[明]费信《星槎胜览》 爪哇(印度尼西亚):国人坐卧无床凳,饮食无匙箸……凡鱼虾、蛇蚓、蛆虫等物,以火燎过即啖之。 ——[明]巩珍《西洋番国志》 教师让学生尝试着翻译3段文字。 教师引导学生得出结论,并介绍中国宣教化于海外国家,将中华文明礼仪传播到外国。 【PPT显示】 教师介绍郑和下西洋时有部分中国人留在东南亚,和当地人结婚,形成一种特殊的融合文化“峇峇(bābā)娘惹文化”。 关于文化方面的交流,教师小结为:“文化交流,四海承风”。 【PPT显示】 教师出示英国历史学家萨姆·威利斯对郑和下西洋的评价,对第一章“郑和下西洋”部分做总结。 【PPT显示】 教师出示明成祖“海波不兴天下平,于千万世扬休声(赞美声)……”,提问:他的愿望实现了吗? 教师补充明成祖时西洋太平、东洋不太平,并在他去世后越发严重,引入下一章。 二、戚继光抗倭 (威镇海疆 光耀千秋) 【PPT显示】 教师出示倭寇侵略我国沿海地区的图片,强调东南地区最为严重。 教师提问:什么是倭寇?为何倭患如此严重? 【PPT显示】 官庾民舍焚劫,驱掠少壮,发掘冢墓。束婴孩竿上,沃以沸汤,视其啼号,拍手笑乐。得孕妇卜度男女,刳视中否为胜负饮酒,积骸如陵。 ——谷应泰《明史纪事本末·沿海倭乱》 教师让学生尝试翻译文字,并进行补充。 【PPT显示】 教师介绍一开始明朝军队打不过倭寇,为接下来戚继光抗倭作铺垫。 【PPT显示】 教师展示戚继光和他的著名诗句,提问:诗句抒发了戚继光怎样的情怀? 【PPT显示】 教师让学生结合课本,在图上指出戚继光南下抗倭的大致过程。 教师和学生一起对戚继光进行评价。 【PPT显示】 继光至浙时,见卫所军不习战,而金华、义乌俗称剽悍,请召募三千人,教以击刺法,长短兵迭用,由是继光一军特精。又以南方多薮泽,不利驰逐,乃因地形制阵法,审步伐便利,一切战舰、火器、兵械精求而更置之。“戚家军”名闻天下。 ——张廷玉《明史·戚继光传》 教师提问:阅读材料,并结合书本思考戚继光抗倭为什么能够取得成功? 教师在学生回答基础上进行梳理:抗倭是反侵略战争,是正义之师;戚继光精于“选兵”、“练兵”、“用器”、“协作”,是精锐之师。 【PPT显示】 教师继续介绍“用器”,介绍“佛郎机炮”及其由来,引入——隐忧:“倭去而番尚存” 三、葡萄牙攫取在澳门的居住权 (隐忧:“倭去而番尚存”) 教师:“佛郎机”、“番”是哪国? 【PPT显示】 教师展示2张图片,说明当时葡萄牙和中国对对方了解的情况。 【PPT显示】 教师出示葡萄牙人形象及时间轴,让学生从书上找出明朝葡萄牙攫取澳门居住权的过程。 在此基础上,教师介绍葡萄牙在后来侵占澳门的史实。 【课堂小结】 教师:综合国力决定对外关系,对外政策深刻影响了对外关系的发展。 【反思升华】 教师:郑和(还有朱棣)、戚继光,都有“海波平”的共同愿望。 【PPT显示】 教师介绍为了“海波平”,我们国家近几年做出的努力。 【PPT显示】 教师升华总结: 岁月更迭,几度春秋, 大国兴衰的历史规律表明: 向海而兴,背海而衰! 不能制海,必为海制! 今天, 中国的发展离不开海洋, 中国的安全离不开海洋, 中华民族要实现伟大复兴, 必须走向海洋、经略海洋, 让海成为和平之海、友谊之海、合作之海! 学生回答(教师概括): ①扬国威 ②示富强 ③换奇珍 ④宣教化 ⑤海波平 学生回答: 出发时间:永乐初(1405年) 次数:7次 人数:数万人 船数:百余艘 出发地:太仓 到达国家:30余国 距离:10万余里 行驶状态:海上危险但行驶很快 学生回答: (1)西洋:文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区 (2)非洲东海岸、红海沿岸 (3)指南针、多种通信手段、海船先进、严整的编队、战船护航、先进的远洋航海技术等 学生回答(如没有猜对,教师进行介绍)。 学生回答:①增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;②开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线;③为人类的航海事业作出了伟大贡献。 学生回答:丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银货币…… 学生回答:长颈鹿经过中国传入了日本、韩国(当时是朝鲜王朝)。 学生尝试翻译每段文字的大致含义。 学生回答“是”或“否”,并给出理由。 学生回答: 倭寇:元末明初,日本的一些武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被称为“倭寇”。 倭患严重原因:明朝中期,日本国内社会动荡加剧,明朝国力减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结…… 学生回答: ①淡泊名利 ②胸怀远大理想 ③忧国忧民,以国家和民族利益为己任 学生回答: 浙江抗倭:“戚家军”、台州九战九捷; 福建抗倭; 广东抗倭:东南沿海倭患基本解除。 学生回答:戚继光是我国历史上一位伟大的民族英雄。 学生回答: (1)招募金华、义乌人 (2)进行严格训练 (3)使用武器装备 (4)戚继光军事领导才能 (5)与其他抗倭将领合作 (6)广大军民的联合 (7)抗倭是反侵略战争 …… 学生回答:葡萄牙 学生回答: 1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权; 1573年,将白银改交明朝政府,获得了在澳门的租借居住权。 通过创设情境,激发学生兴趣,从而引入本课内容。 标题一语双关,“和声嘹亮”中的“和”既指郑和,也指和平。 通过明成祖亲自撰文的文字,丰富郑和下西洋的原因。 此处“海波平”是贯穿本课的一条线,先埋下伏笔。 通过郑和亲自所立之碑上的文字,说明下西洋的史实。 体现郑和下西洋规模浩大,是世界航海史上的伟大壮举。 让学生弄清楚西洋在哪里,也为后面讲述东洋日本作铺垫。 利用太仓场馆资源,介绍郑和船队远航成功的原因之一:依靠航海图。 “宝船”(取宝船,也是送宝船),体现中外物品交流的双向性。 进一步补充知识,说明物品交流不仅使中国与西洋各国互通有无,还辐射到了周边其他国家。 利用场馆资源,丰富技术交流部分的内容。 体现中外技术交流的双向性。 通过当时随郑和一起下西洋的人物著作作为史料。 通过“峇峇(bābā)娘惹文化”,说明文化交流带来的深刻影响——产生新的文化。 体现中外文化交流的融合性。 用外国历史学家的评论,说明郑和下西洋对中外“交流互鉴”带来的“互利共赢”影响。 标题一语双关,“光耀千秋”中的“光”既指戚继光,也指光芒。 台州戚继光纪念馆的解说词形象说明倭寇对东南沿海地区侵扰的程度。 图说历史,介绍倭患严重,倭寇无恶不作,当时明军往往打不过倭寇。 这里的“海波平”作为贯穿本课的一条线,前后呼应。 让学生感受英雄人物的伟大抱负与情怀,渗透家国情怀核心素养。 让学生了解戚继光是南下抗倭,梳理戚继光抗倭的过程。 教师说明为什么戚继光被称为民族英雄。 根据学生回答,对材料和文章进行精巧的梳理,言简意赅。 通过“用器”中的“佛郎机炮”指出在倭寇侵略时“佛郎机”也在侵扰我国,而“佛郎机”就是葡萄牙。 通过图片和史料,说明葡萄牙对中国十分了解,中国却对葡萄牙不了解,折射出中国当时的海洋观念与意识十分缺乏,也透露出中国在世界上开始落伍了。 对葡萄牙作为西方殖民国家之一后来侵略我国有个大致了解。 本课主题是明朝的对外关系,让学生清楚是什么影响了对外关系,起到总结点题的效果。 作为主线之一的“海波平”再次出现,进行反思升华,表明以史为鉴的意图。 通过我们国家近几年尤其是习近平时期关于海洋作出的重大贡献,让学生了解国家大事,培养学生家国情怀。 通过最后一段文字进行本课的升华提升,也作为教师对本课的结语。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源