山东省济宁市嘉祥县第一中学2023-2024学年高二下学期3月月考历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 山东省济宁市嘉祥县第一中学2023-2024学年高二下学期3月月考历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-31 20:38:20 | ||

图片预览

文档简介

嘉祥县第一中学2023-2024学年高二下学期3月月考历史试题 2024.03

本试卷共两大题(选择题与非选择题),满分100分。考试时间90分钟。考试结束后,将本试卷和答案卡一并交回。

选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.今7000年左右,房屋围绕中心广场分为东、南、西、西北、北五个内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址发现的聚落距今8000年,半地穴式房屋成排布列,最大房址占据聚落中心。临潼姜寨遗址发现的仰韶文化村落距房屋组,每组代表一个亲属组织。两者布局的不同反映了( )

A. 自然环境造成定居方式的差异 B. 不同地区文化发展形态的多元

C. 经济发展推动社会阶层的分化 D. 不同历史时期生产方式的变化

2.《史记·周本纪》载,周文王时期,虞国和芮国因为边界纠纷而派使臣请周文王仲裁。等使臣到了周地,看到周国人相互谦让,长幼有礼,非常惭愧,说道:“吾所争,周人所耻,何往为,只取辱耳。”说完匆忙回国并互相让出了曾经争夺的土地。当时作者这样描述旨在( )

A. 褒扬周文王的德行 B. 揭示儒家的政治理想

C. 警示后世的统治者 D. 美化先秦的治国模式

3.唐朝前期颁行《五经正义》,儒家经义统一唐朝中叶,出现各种儒学“专门之学”,摆脱章句训诂传统,走向义理解经之路。这一变化说明儒学( )

A. 出现重视思辨的倾向 B. 开始吸收佛教和道教精神

C. 呈现多元化发展趋势 D. 关注个体内在精神的修养

4.在王守仁看来,伦理纲常是人们心中所固有的、先验的“良知”,要把心中固有的“良知”施诸行事,规范自身行为,自觉地为善去恶。该思想意在( )

A. 重建儒学价值体系 B. 维护封建伦理秩序

C. 巩固儒学主导地位 D. 致良知以达圣贤之道

5.唐朝时期,每年七月十五既是“祭祀祖先、济拔先亡”秋尝节,又是“朝拜上清、消灾祈福”的中元节,还是“目连行孝、取桃腊佛”的盂兰盆节,当天僧尼道俗同日而节,倾城巡寺随喜。民众心中带着敬天法祖的意愿,或去道观焚香祭拜孤魂野鬼,或去寺院施盂兰盆供。这种现象反映了( )

A. 三教合一的思想兴起 B. 社会信仰的多元化内涵

C. 佛教世俗化趋势明显 D. 异域文化与本土相结合

6.历史学家许倬云说:“佛教进入中国,其引发的影响,……既带来了另一种思维,也迫使中国固有的思想体系不断与佛教互动,终于融合为中国型的思想体系。”下列符合这一表述的思想家是( )

A.孔子 B.董仲舒 C.黄宗羲 D.朱熹

7.公元前5世纪波斯国王大流士一世在主要城市之间修筑大量“御道”,并定期派巡查员检查维护,便利军队和官方人员通行。在“御道”每隔20公里左右设置驿站,信使通过驿站依次传递文件,最快可在12天内横跨2500公里的距离。帝国“御道”和驿站的修建( )

A. 旨对抗亚历山大入侵 B. 扩大波斯帝国统治疆域

C. 完善了官僚体系的建设 D. 推动不同地域文明连接

8.亚历山大征服波斯后,意图推行波斯的跪拜礼。有人认为,“用过分的礼拜把一个凡人捧上天,这就等于用做人的方法去敬神,从而把神贬为凡人,使神受到不应有的污辱”,这一观点得到大部分希腊人支持。这反映了( )

A. 帝国统治方式的分歧 B. 文化交融中存在冲突

C. 人神之间关系的演变 D. 文明交流途径多样化

9.下表是《世界历史大事记(部分)》,对该表内容解读最合理的是( )

公元前5000~前3000年 河姆渡文化,种植稻谷,饲养猪、牛,有木构建筑

约公元前5000年 墨西哥地区,开始种植玉米,人类定居生活

约公元前3500年 埃及,创造文字、产生王权

公元前2000年 希腊克里特文明,出现宫廷建筑、象形文字

A.中国最早产生原始农业和畜牧业 B.历史地理条件造就不同文明成果

C.认识文化遗存主要依靠文献记载 D.农耕文明的范围和影响不断扩大

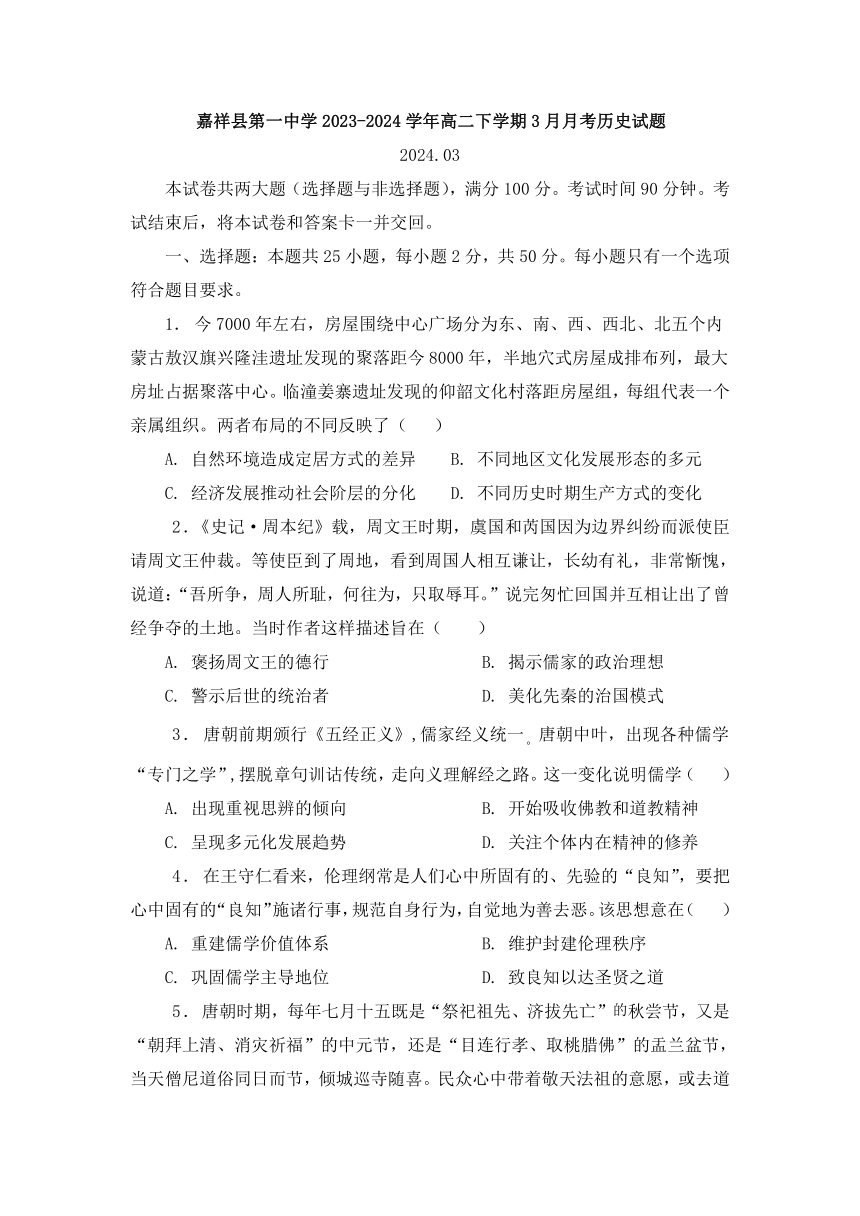

10.某学习小组在进行研究性学习时搜集到如下图片。据此可知,该小组研究的主题是( )

图一: 印欧人的早期迁移路线 图二:新航路开辟前欧亚主要商路

图三:蒙古西征后的东西方交往

A.文化交流方式多样 B.民族迁徙与文化认同

C.人类文明多元并存 D.分散孤立到整体世界

11.成书于西晋的《博物志》有云:“张骞使西域还,乃得胡桃种。”司马睿在建康称帝后不久,便下令改胡瓜为黄瓜,改胡麻为芝麻,改胡桃为核桃或羌桃。这种名称的变化折射出( )

A.陆上丝绸之路的中断 B.政局对文化心理的影响

C.经济作物种植的推广 D.域外文化的本土化趋势

12.1951年,英国学者玛格丽·佩勒姆宣称:“非洲没有书面语言,因而也不存在历史”。1963年,牛津大学教授特雷沃尔·罗珀也曾断言:“可能在将来会有非洲历史可以讲授,但目前还没有,只有在非洲的欧洲人的历史,其余是一团漆黑……而黑暗不是历史的题材。”上述言论( )

A. 推动了非洲历史观的非殖民化 B. 客观呈现了非洲的文明轨迹

C. 意在维系英国在非洲殖民统治 D. 本质上是西方中心论的体现

13.据统计,1990年全球国际移民数量为1.53亿,而这一数字在2019年增至2.72亿。 这一现象主要源于( )

A. 发达国家对劳动力需求增加 B. 国际经济中心转移趋势明显

C. 世界经济一体化的进程加快 D. 两极格局结束难民问题加剧

14.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》指出:在19世纪20年代有5万人离开欧洲,19世纪50年代达到了大约260万人,1900至1910年间移民人数则高达900万;其中1846年到1932年间,超过5 000万的欧洲移民到了美国、加拿大、南美洲、澳大利亚及南非。欧洲对外移民的不断增加( )

A.严重制约了欧洲社会经济的发展 B.根源在于两次工业革命的开展

C.说明世界的经济中心发生了转移 D.推动了世界市场的形成与发展

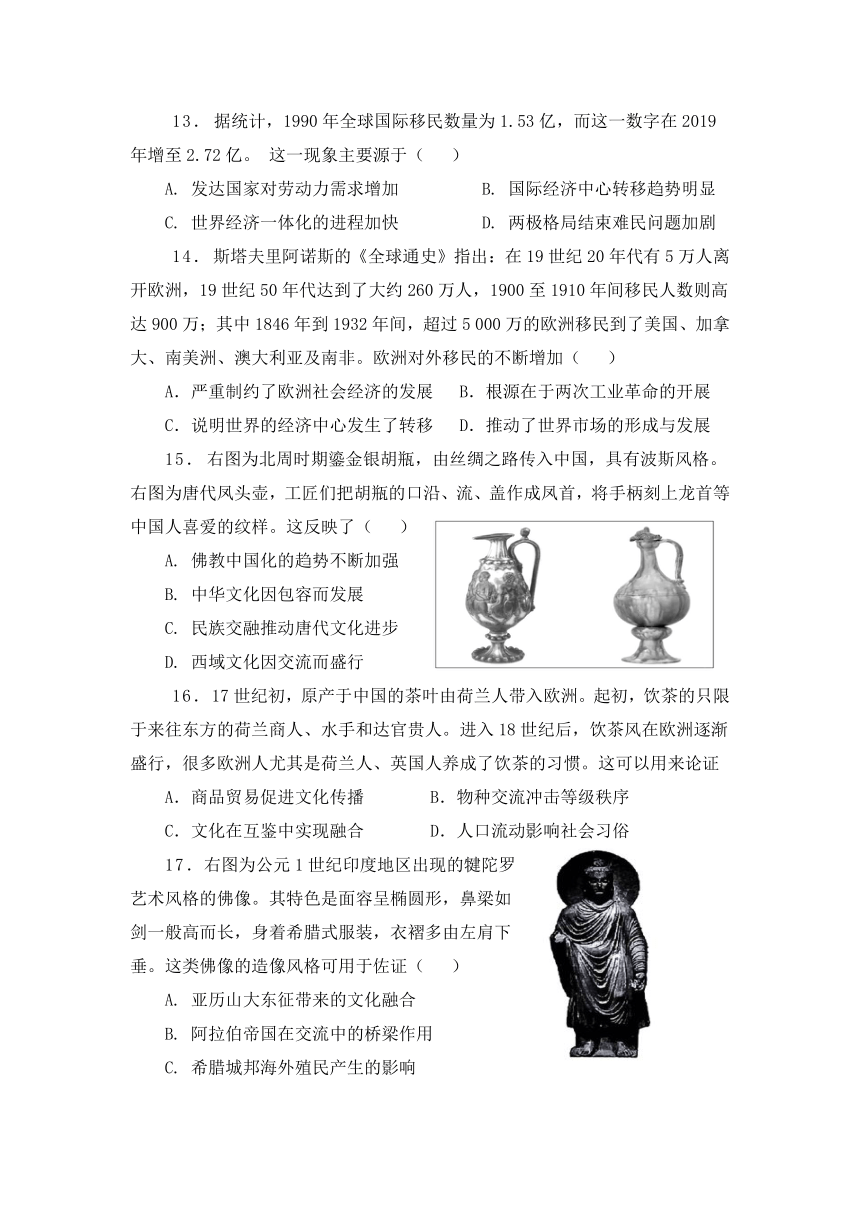

15.右图为北周时期鎏金银胡瓶,由丝绸之路传入中国,具有波斯风格。右图为唐代凤头壶,工匠们把胡瓶的口沿、流、盖作成凤首,将手柄刻上龙首等中国人喜爱的纹样。这反映了( )

A. 佛教中国化的趋势不断加强

B. 中华文化因包容而发展

C. 民族交融推动唐代文化进步

D. 西域文化因交流而盛行

16.17世纪初,原产于中国的茶叶由荷兰人带入欧洲。起初,饮茶的只限于来往东方的荷兰商人、水手和达官贵人。进入18世纪后,饮茶风在欧洲逐渐盛行,很多欧洲人尤其是荷兰人、英国人养成了饮茶的习惯。这可以用来论证

A.商品贸易促进文化传播 B.物种交流冲击等级秩序

C.文化在互鉴中实现融合 D.人口流动影响社会习俗

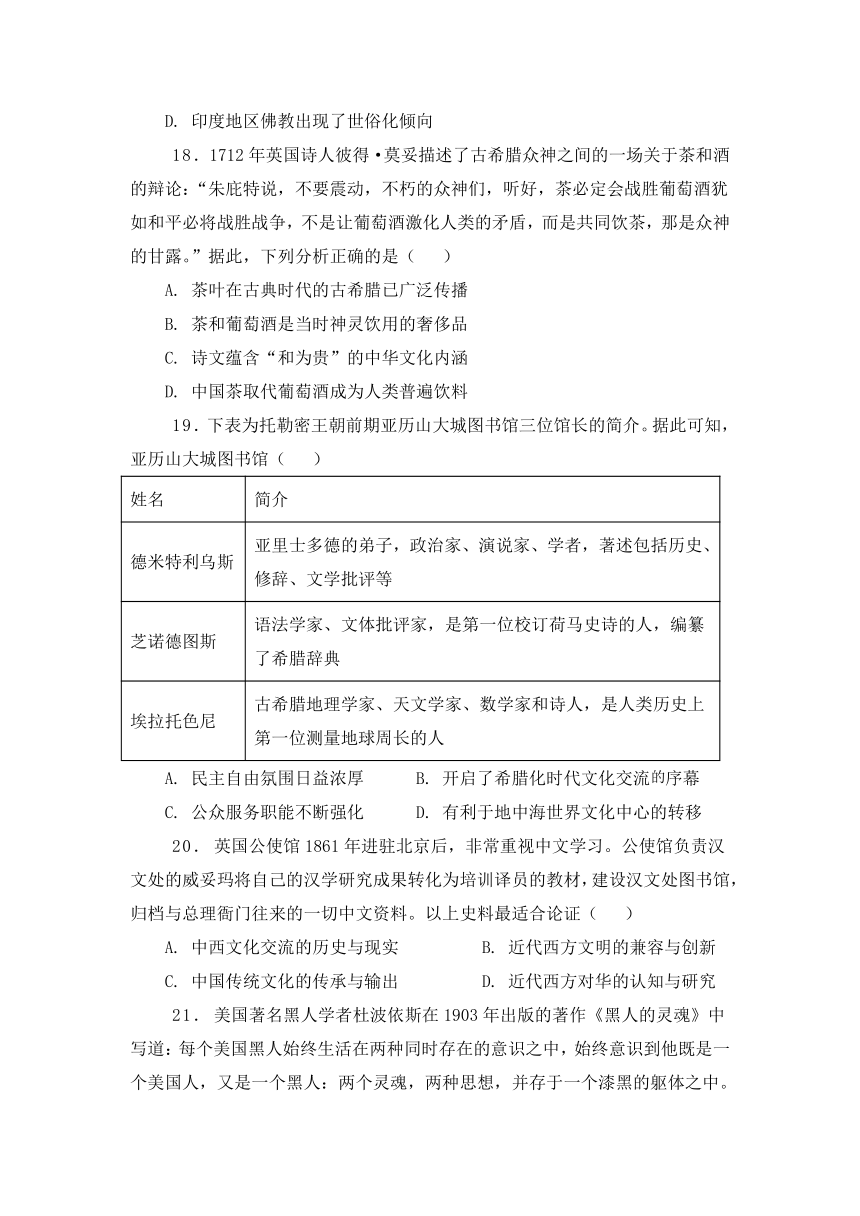

17.右图为公元1世纪印度地区出现的犍陀罗艺术风格的佛像。其特色是面容呈椭圆形,鼻梁如剑一般高而长,身着希腊式服装,衣褶多由左肩下垂。这类佛像的造像风格可用于佐证( )

A. 亚历山大东征带来的文化融合

B. 阿拉伯帝国在交流中的桥梁作用

C. 希腊城邦海外殖民产生的影响

D. 印度地区佛教出现了世俗化倾向

18.1712年英国诗人彼得·莫妥描述了古希腊众神之间的一场关于茶和酒的辩论:“朱庇特说,不要震动,不朽的众神们,听好,茶必定会战胜葡萄酒犹如和平必将战胜战争,不是让葡萄酒激化人类的矛盾,而是共同饮茶,那是众神的甘露。”据此,下列分析正确的是( )

茶叶在古典时代的古希腊已广泛传播

B. 茶和葡萄酒是当时神灵饮用的奢侈品

C. 诗文蕴含“和为贵”的中华文化内涵

D. 中国茶取代葡萄酒成为人类普遍饮料

19.下表为托勒密王朝前期亚历山大城图书馆三位馆长的简介。据此可知,亚历山大城图书馆( )

姓名 简介

德米特利乌斯 亚里士多德的弟子,政治家、演说家、学者,著述包括历史、修辞、文学批评等

芝诺德图斯 语法学家、文体批评家,是第一位校订荷马史诗的人,编纂了希腊辞典

埃拉托色尼 古希腊地理学家、天文学家、数学家和诗人,是人类历史上第一位测量地球周长的人

A. 民主自由氛围日益浓厚 B. 开启了希腊化时代文化交流序幕

C. 公众服务职能不断强化 D. 有利于地中海世界文化中心的转移

20.英国公使馆1861年进驻北京后,非常重视中文学习。公使馆负责汉文处的威妥玛将自己的汉学研究成果转化为培训译员的教材,建设汉文处图书馆,归档与总理衙门往来的一切中文资料。以上史料最适合论证( )

A. 中西文化交流的历史与现实 B. 近代西方文明的兼容与创新

C. 中国传统文化的传承与输出 D. 近代西方对华的认知与研究

21.美国著名黑人学者杜波依斯在1903年出版的著作《黑人的灵魂》中写道:每个美国黑人始终生活在两种同时存在的意识之中,始终意识到他既是一个美国人,又是一个黑人:两个灵魂,两种思想,并存于一个漆黑的躯体之中。这说明( )

A.种族歧视阻碍美国发展 B.文化融合趋势不断加强

C.移民国家文化冲突严重 D.美国社会的包容性不足

22.19世纪,西方主流观点认为东方世界是世界历史的起点,而“西方绝对是历史的终点”。1918年西方学界出现了“西方文化必将走向没落和灭亡”的声音。这一转变是由于( )

A. 民族解放运动冲击了传统国际秩序 C. 凡尔赛体系内部矛盾重重

B. 十月革命开创了政治文明的新方向 D. 战争引发对西方文明反思

23.在亚太经合组织领导人非正式会议期间,东道主通常会为与会领导人提供定制的当地传统服装,在宣传介绍东道主传统文化的同时,也体现“亚太大家庭”理念。在每次会议上,“穿什么”总成为媒体津津乐道的话题。这反映出

A.开放包容合作共赢精神深入人心 B.文化借助特定的载体得到了传播

C.文化活动促进了世界的和平发展 D.贸易往来推动了文化交融和认同

24.清末新政时期,兴起了中国历史上第一次“新图书馆运动”,政府积极推进图书馆建设,各省的官办公共图书馆如同雨后春笋,相继出现。这一现象

A. 表明清末新政成效显著 B. 促进了革命思想广泛传播

C. 利于文化的传承与发展 D. 加强了政府对文化的垄断

25.下面所列是20世纪70年代以来联合国教科文组织通过或更新发布的主要文件。它们共同体现的核心理念是( )

1972年 《保护世界文化和自然遗产公约》 1978年 《世界遗产名录》收录了首批12处世界遗产 1998年 《“人类口头和非物质文化遗产代表作”条例》 2003年 《保护非物质文化遗产公约》 2019年 《濒危世界遗产名录》已收录33个国家的53项 世界遗产(包括文化遗产36项和自然遗产17项)

A. 完善对文化遗产的认识 B. 维护文化多样性和创造性

C. 确保文化遗产的真实性 D. 有效保护文化和自然遗产

非选择题:本题共3小题,共50分。

26.(18分)在中外文化交流史上,语言文字发挥了不可忽视的桥梁作用。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 汉字的传入和广泛使用,对朝鲜半岛和日本文化的建构发展做出了重大贡献。著名历史学家费正清曾说:“倘若没有汉字的影响,东亚必然不会成为世界文明中如此独特的一个整体。”

——武振玉《东亚文化圈的形成、衰退与重建——以汉字的地位变迁为视角》

材料二 明清之际,有别于拉丁字母的方块字引起了西欧人的广泛兴趣。他们创造了汉字记忆术等独特方法,还编写了很多汉语教材,如《西国记法》《通用汉言之法》等,由此逐步了解中国,学习和研究悠久的中华文明。

——摘编自严靓雯《明清时期来华西方所编汉语教材中的汉字教学研究》

材料三 以下为近代汉语中引入的部分外来词:

德律风(电话,英语)、咖啡(英语)、马达(英语)、逻辑(英语)、芭蕾(法语)、苏维埃(俄语)、主义(日本改动汉字原意,音译英文后缀—ism)、社会(日本改动汉字原意,翻译英文society)、吨(日本用自创汉字音译英语)

据材料一、材料二并结合所学知识,说明汉字的传播对东亚文化的建构发展的影响,(6分)分析汉语引起西方人广泛兴趣的原因。(6分)

(2)据材料三,提取一项有关近代汉语外来词引入的信息,并结合所学知识予以说明。(6分)

27.(16分)阅读材料,回答问题。

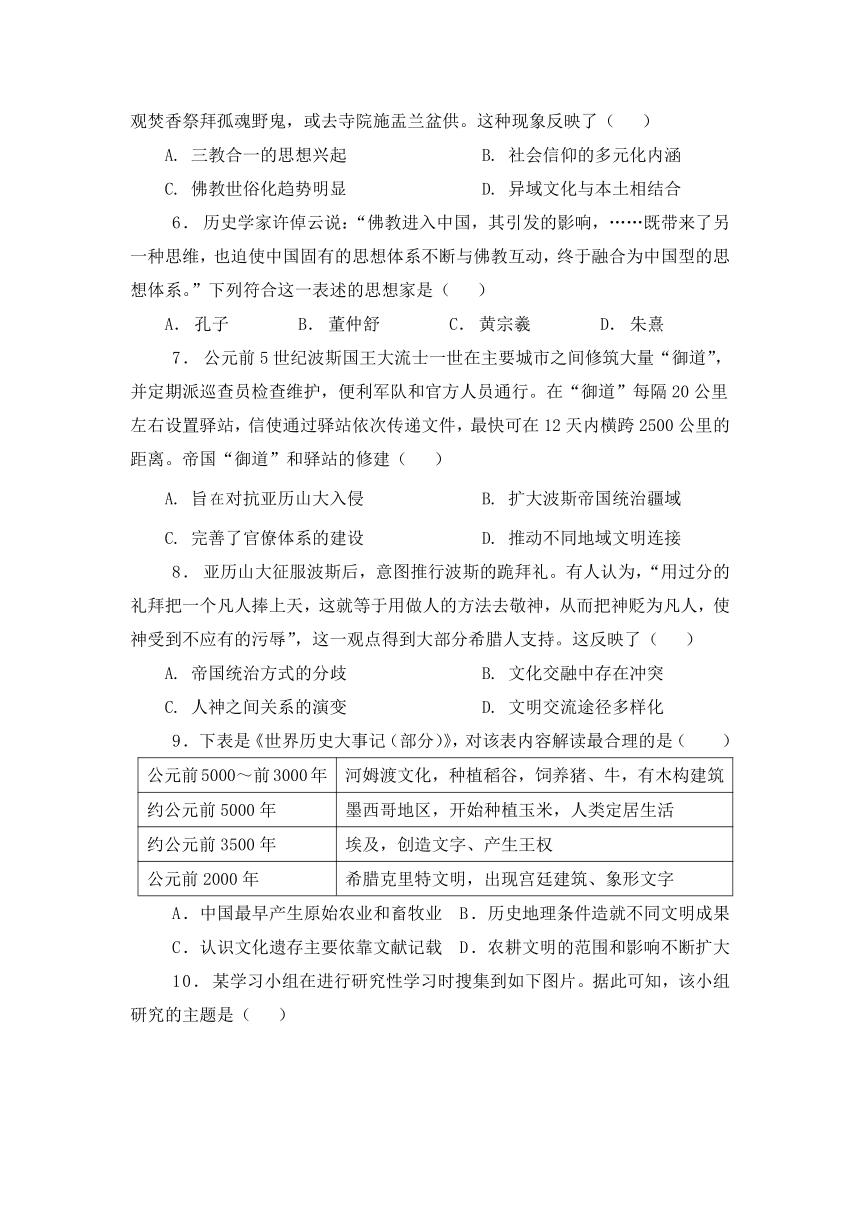

材料一 第二次世界大战以来劳动力的全球流动

材料二 二战结束初期,大量亚欧苦役劳工返回祖国,战败国日、德士兵和平民被遣返回国;50年代后,随着殖民体系的瓦解,许多西方殖民者被迫回国。60年代以来,欧洲的向外移民越来越少,而亚洲、拉丁美洲和非洲向外移民显著增加,整个欧洲都在吸收大量外来移民。70年代后,随着石油价格的迅速增长,波斯湾许多产油国由于劳工的短缺,也开始吸收外来劳工。到了80年代,除日本之外,东亚新兴工业化国家和地区如韩国、台湾、香港、新加坡、马来西亚和泰国等也开始大量吸收外来劳工移民。

——摘编自丘立本《国际移民的历史、现状与我国对策研究》

根据材料一指出20世纪70年代劳务移民的流向区域,并说明理由。(4分)

根据材料一、二并结合所学,任选两个时期,并对该时期的全球人口流动现象予以说明。(12分)

28.(16分)阅读材料,完成下列要求。

1877年,德国地理学家李希霍芬在他的著作《中国》一书中,复原了古代马其顿商人来华的路线,并将这条横跨欧亚大陆、连接东地中海地区与黄河流域的陆上商路命名为“丝绸之路”。这一说法被其他学者所直接继承,且其内涵、外延不断丰富、扩大,至今已成为古代欧亚大陆东西方之间海陆交通要道的总称和文明交流的代名词。

请给“丝绸之路”这个称呼拟定一副标题或重新自拟一个称呼,并运用所学具体史实,予以论述。(要求:以副标题或称呼为题,史实准确,表述清晰)

嘉祥县第一中学2023-2024学年高二下学期3月月考历史试题 参考答案

1.【答案】B本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:原始社会时期的中国。根据材料可知,兴隆洼遗址和仰韶文化村落遗址的房屋布局有着显著的不同,其中兴隆洼遗址半地穴式房屋成排布列,凸显集体活动,仰韶文化村落的房屋围绕中心广场分为东、南、西、西北、北五个房屋组,凸显血缘关系,这主要是因为不同地区的文化发展形态导致,B项正确;地理环境对定居方式有一定影响,非决定性因素,排除A项;材料未涉及社会阶层的分化,排除C项;生产方式是指社会生活所必需的物质资料的谋得方式,在生产过程中形成的人与自然界之间和人与人之间的相互关系的体系,与材料无关,排除D项。故选B项。

2.【答案】B根据材料“虞国和芮国因为边界纠纷”、“周国人相互谦让,长幼有礼”、“吾所争,周人所耻,何往为,只取辱耳”、“互相让出了曾经争夺的土地”及所学知识可得,利用儒家思想文化实现周朝有序的政治统治,B项正确;材料强调的重点不是周文王的德行,而是在儒家文化的影响下其管理的文化氛围,有序的社会,不符合题意,排除A项;材料没有体现对后世的影响,不符合题意,排除C项;材料不是单纯的美化,而是强调儒家的政治理想,不符合题意,排除D项。故选B项。

3.【答案】A本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料可知,唐朝前期儒家经义统一,唐朝中叶儒学摆脱章句训诂传统,走向义理解经之路,体现了儒学出现重视思辨的倾向,A项正确;材料内容未涉及佛教和道教等相关内容,不能得出“开始吸收佛教和道教精神”的结论,排除B项;材料变化说明儒学出现重视思辨的倾向,材料未体现多元化发展趋势,排除C项;材料变化说明儒学出现重视思辨的倾向,未涉及个体内在精神修养,排除D项。故选A项。

4.【答案】B本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是目的题。根据题干关键信息可知准确时空是:明朝时期的中国。根据材料“伦理纲常是人们心中所固有的、先验的‘良知’”和所学知识可知,王阳明主张致良知和知行合一,通过内心的良知(伦理纲常)来支配人的行为,进而巩固统治,因此B项正确;陆九渊的心学出现,标志着儒家价值体系重建的完成,排除A项;心学的目的是为了维护封建伦理秩序,非巩固儒学主导地位及达圣贤之道,排除CD项。故选B项。

5.【答案】B本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。材料中“目连行孝”等信息体现的是儒家思想,“当天僧尼道俗同日而节”等信息体现的是佛教,“去道观焚香”等信息体现的是道教,材料信息共同反映了唐朝社会层面出现了儒、佛、道并存和融合的思想发展趋势,体现唐朝时期社会信仰的多元化内涵,B项正确;唐朝时期是三教并行,元明清时期才出现真正意义上的三教合一,A项不符合史实,排除A项;佛教世俗化趋势明显,反映材料的局部信息,不能反映材料的主旨,排除C项;材料体现的是不同教派、信仰同时存在,异域文化与本土相结合不符合材料的意思,排除D项。故选B项。

6.【答案】D抓住题目中的关键词“佛教”“中国型的思想体系”,可知题干涉及的是融合了佛道思想来解释儒家义理而形成的新的儒学思想体系——理学,选项中只有朱熹是理学代表人物,故选D项

7.【答案】D本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(波斯)。据材料“大流士一世在主要城市之间修筑大量‘御道’……便利军队和官方人员通行。在‘御道’每隔20公里左右设置驿站,信使通过驿站依次传递文件,最快可在12天内横跨2500公里的距离”及所学知识可知,波斯帝国在其境内建立了较为便利的交通网络和驿站系统,此时期的波斯帝国是地跨亚洲、非洲和欧洲的大帝国,境内便利的交通系统加强了不同地域的联系,进而通过了不同地域文明的连接,D项正确;亚历山大入侵波斯的时间是公元前4世纪,与材料时间不符,排除A项;波斯帝国内部的道路和驿站有利于巩固统治,但没有扩大其疆域,排除B项;材料反映的是波斯帝国内部道路和驿站的情况,没有涉及官僚体系的建设,排除C项。故选D项。

8.【答案】B本题是单类型单选题,据题干可知是本质题,据材料时间信息得出准确时空是亚历山大帝国时期。根据材料可知是亚历山大征服波斯后意图推行波斯的跪拜礼,而一部分希腊人认为应该敬神,因此本质上反映了在文化交融中存在冲突,B项正确;材料体现的信仰的分歧,和统治方式无关,排除A项;材料没反映人神关系,排除C项;材料中得出的文化交流方式只有战争一种,排除D项;故选B项。

9.【答案】B据表格信息,由于历史地理条件的限制,使河姆渡文化、墨西哥玛雅文化、古埃及文明和克里特文明在文字、建筑、国家制度和农业生产等方面都存在明显的差异性,B项符合题意;最早的原始农业和畜牧业产生于西亚地区,排除A项;认识文化遗存的方式具有多样性,考古遗迹、文献记载和历史传说都具有一定的参考价值,排除C项;表格信息中克里特文明属于海洋文明,同时表格信息呈现的主要目的是为了体现不同文明之间的差异性,而不是共性,排除D项。

10.【答案】A本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题。根据材料“印欧人的早期迁移路线、新航路开辟前欧亚主要商路、蒙古西征后的东西方文化”可知,描述了世界历史上人类文明和平交往和暴力扩张的交流方式,体现了文化交流方式的多样性特点,A项正确;材料未涉及民族间文化认同的信息,与史实不符,排除B项;材料并未强调人类文明多元并存的特征,与题干信息无关,排除C项;新航路的开辟,使世界由分散隔绝的状态逐渐连为一体,不符合题干主旨,排除D项。故选A项。

11.【答案】B据材料“张骞使西域还,乃得胡桃种。”可知,张骞出使西域,促进了西域和中原的物质文化交流;而材料“司马睿在建康称帝后不久,便下令改胡瓜为黄瓜,改胡麻为芝麻,改胡桃为核桃或羌桃”并结合所学可知,东晋时期,中原地区被“胡人”占领,民族矛盾有所激化,人们讳言与“胡”有关的事物,甚至官方也对西域传入的物种进行更名,这折射出政局对文化心理的影响,B项正确;陆上丝绸之路在宋朝之后逐渐衰落,而不是东晋时期,排除A项;材料反映的是西域物种(胡桃、胡瓜名字的改称),不属于经济作物种植,排除C项;据所学可知,汉朝时期张骞出使西域,西域正式归属中央政权,而不是域外文化,排除D项。故选B项。

12.【答案】D本题是多类型单项选择题。根据题干设问词,可知是影响题、目的题和本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:近代非洲。根据材料“非洲没有书面语言,因而也不存在历史”“只有在非洲的欧洲人的历史,其余是一团漆黑……而黑暗不是历史的题材”和所学可知,西方学者并不认可非洲的历史,这在本质上是西方中心论的体现,D项正确;材料体现的是西方学者对非洲历史的不认可,因此推动了非洲历史观的非殖民化的说法错误,排除A项;客观呈现了非洲的文明轨迹的说法与材料“非洲没有书面语言,因而也不存在历史”矛盾,排除B项;二战后,资本主义世界殖民体系走向瓦解,维系英国在非洲殖民统治的说法错误,排除C项。故选D项。

13.【答案】C本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(世界)。根据材料“1.53亿”、“2.72亿”可知,从1990年到2019年,国际移民人数迅速增加,结合所学知识可知,世界经济一体化的进程加快促使资本、贸易等在全球范国内流动,也促进了人口的全球流动,C项正确;发达国家对劳动力的需求并不是国际移民增加的主要原因,排除A项;国际经济中心转移并没有明显转移,排除B项;D项与史实不符,两极格局结束后,难民问题没有加剧,排除D项。故选C项。

14.【答案】B本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、原因题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:近现代世界。根据材料信息和所学知识可知,欧洲经历两次工业革命,国内竞争加剧,就业压力增大,大量劳动力不得不离开欧洲,前往美洲或海外殖民地寻求出路,另外随着两次工业革命而出现的新式交通工具、垄断组织、世界市场的形成等等为人口外流提供了条件,B项正确;人口外流没有“严重制约”欧洲社会经济的发展,A项不符合史实,排除A项;仅仅人口的迁移不能得出世界经济中心发生了转移,排除C项;结合所学可知欧洲对外移民有利于推动世界市场的形成与发展,但不能直接说欧洲移民推动了世界市场的形成与发展,D项表述欠妥,排除D项。故选B项。

15.【答案】B本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是北周、唐。据材料“鎏金银胡瓶,由丝绸之路传入中国,具有波斯风格……唐代凤头壶……中国人喜爱的纹样”可知胡瓶具有波斯风格、凤头壶符合中国人审美,这些信息可知中华文化包容性强,B项正确;材料与佛教在中国的发展趋势无关,排除A项;材料与民族交融无关,排除C项;材料无法得出西域文化的盛行,排除D项。故选B项。

16.【答案】A根据材料可知,原产于中国的茶叶在欧洲逐渐盛行,主要是因为东西方商品贸易的影响,促进了文化传播,A项正确;材料未涉及等级秩序,排除B项;材料反映了商品贸易促进文化传播,未体现文化融合,排除C项;材料反映了商品贸易促进文化传播,D项不符合材料主旨,排除D项。故选A项。

17.【答案】A本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是公元1世纪的印度。根据材料“面容呈椭圆形,鼻梁如剑一般高而长,身着希腊式服装,衣褶多由左肩下垂”及所学可知,犍陀罗佛像具有古希腊、罗马雕塑的特征,被称为“希腊化的佛像”,说明犍陀罗佛像是东西方文明交流与融合的结果,这与亚历山大东征促进了希腊文化的传播有关,A项正确;材料未涉及阿拉伯帝国对东西方文化交流的作用,排除B项;希腊城邦的海外殖民事迹与题干信息无关,不符合史实,排除C项;材料无法得出印度地区佛教出现世俗化倾向的相关信息,排除D项。故选A项。

18.【答案】C本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(英国)。根据材料“茶必定会战胜葡萄酒犹如和平必将战胜战争”结合所学知识可知,英国诗人认为和平必将战胜战争,蕴含着“和为贵”的中华文化内涵,C项正确;材料是诗人关于茶和酒的辩论的描述,无法得知茶叶在古希腊已广泛传播,排除A项;B项与材料主旨无关,材料没有涉及茶和葡萄酒是当时神灵饮用的奢侈品,排除B项;材料无法得知茶叶取代了葡萄酒,排除D项。故选C项。

19.【答案】D本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是推断题。时空是托勒密王朝前期(亚历山大城)。据材料“亚里士多德的弟子”,“编纂了希腊辞典”,“古希腊地理学家、天文学家、数学家和诗人”,可以看出亚历山大城图书馆三位馆长都与古希腊文明密切关联,有利于促进希腊文化向外传播,D项正确;仅从馆长的简介,无法得出民主自由的状况,排除A项;仅从图书馆的馆长介绍,不能得出开启了希腊化时代文化交流的序幕,排除B项;材料仅涉及对图书馆馆长的介绍,并未提及公众服务的信息,排除C项。故选D项。

20.【答案】D根据材料“公使馆负责汉文处的威妥玛将自己的汉学研究成果转化为培训译员的教材,建设汉文处图书馆,归档与总理衙门往来的一切中文资料”,可以看出当时英国公使馆人员积极学习中文,研究汉学。这可以用来论证近代西方对华的认知与研究,D项正确;材料体现的是英国公使馆人员积极研究汉学,不是中西文化交流,排除A项;材料只是体现英国公使馆人员积极研究汉学,这无法得出近代西方文明的兼容与创新,排除B项;材料体现的是英国公使馆人员积极研究汉学,不是中国传统文化的传承与输出,排除C项。故选D项。

21.【答案】D本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是本质题。时空是:1903年(美国)。结合所学知识分析题干信息,黑人在美国遭受歧视,因此杜波依斯才会说美国黑人意识到自己既是一个美国人,又是一个黑人,也即黑人虽然身在美国,但却不能完全融入美国社会,不能享有与白人平等的权利,体现美国社会的包容性不足,D项正确;材料不涉及种族歧视的后果,排除A项;黑人遭受歧视体现文化和种族融合进程面临阻碍,排除B项;仅凭美国一个国家的情况不能得出所有移民国家都存在严重冲突,排除C项。故选D项。

22.【答案】D本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:一战的影响。根据材料“19世纪,西方主流观点认为东方世界是世界历史的起点,而‘西方绝对是历史的终点’。1918年西方学界出现了‘西方文化必将走向没落和灭亡’的声音。”可知,19世纪,西方观点认为,西方文明将是历史的终点,世界文明都将以西方文明为根本,而到了1918年,受一战的影响,人们开始对由西方文明发动的战争进行深刻反思,得出“西方文化必将走向没落和灭亡”的声音,D项正确;民族解放运动冲击了资本主义世界殖民体系,与“西方文化必将走向没落和灭亡”,没有直接的关系,排除A项;社会主义与资本主义的对立性,不会因为十月革命而转变西方主流思想,排除B项;凡尔赛体系在1918年尚未建立,排除C项。故选D项。

23.【答案】B

24.【答案】C本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:清末新政时期(中国)。根据材料和所学知识可知,政府积极推进图书馆建设,促使各省的官办公共图书馆相继出现,有利于文化的传承与发展,C项正确;材料仅说明新图书馆运动成效明显,不代表清末新政成效显著,而且A项不符合史实,排除;材料未涉及图书馆中图书的具体内容,不能得出“促进了革命思想广泛传播”的结论,排除B项;材料中的图书馆带有公共性质,并不会加强政府对文化的垄断,排除D项。故选C项。

25.【答案】B本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪70年代以来(世界)。根据材料“《保护世界文化和自然遗产公约》”、“《濒危世界遗产名录》”结合所学知识可知,联合国教科文组织通过文件包含了保护文化遗产、自然遗产以及非物质文化遗产等,体现出注重维护文化多样性和创造性,B项正确;A是影响,不是所体现的理念,排除A项;“确保”一词过于夸张,排除C项;材料主旨强调的是核心理念,而不是这些文件的影响,排除D项。故选B项。

26.【答案】(1)说明:东亚的朝鲜和日本分别以汉字为基础,创造了本国文字,推动了朝鲜和日本文明的发展进涉;促进了以汉字为载体的中华文明与东亚各国的全方位交流,带动了东亚地区进入文明时代,形成了中华文化圈。(6分)

原因:新航路开辟后,中国与西方国家经济文化交流的推动;近代西欧资本主义经济发展的需要;中华文明的吸引;汉语的独特魅力等。(任两项即可,6分)

(2)角度一:近代汉语外来词主要来源于欧美国家和日本。(2分)随着中国国门被打开,为学习西方先进的科技文化,大量欧美外来词被直接引入或从日本中转进入中国。(4分)

角度二:近代汉语外来词涉及物质、科技、文化、政治、日常生活等多个领域。(2分)这些词语的引入是受西学东渐和俄国十月革命的影响。(4分)

角度三:近代汉语外来词反映了中西方之间农业文明与工业文明的交流。(2分)马达、电话等是西方工业革命的成果,中国对其进行引进和推广反映了农业文明向工业文明的转变。(4分)

角度四:近代汉语外来词的引入以具有现代意识的知识分子为主导。(2分)随着民族危机的加深,中国知识分子逐渐觉醒,主动向西方学习,翻译了大量西方著作,并通过报刊等近代传媒扩大影响。(4分)

(本问为开放式设问,可从近代汉语外来词的引入地区、涉及领域、引入途径、实质和影响等角度说明,言之成理即可。角度和说明)

【解析】(1)说明:本题是特点类材料分析题。时空是古代(东亚)。根据材料“汉字的传入和广泛使用,对朝鲜半岛和日本文化的建构发展做出了重大贡献”可知,东亚的朝鲜和日本分别以汉字为基础,创造了本国的文字,推动了朝鲜和日本文明的发展进涉;根据材料“倘若没有汉字的影响,东亚必然不会成为世界文明中如此独特的一个整体”可知,促进了以汉字为载体的中华文明与东亚各国的全方位交流,带动了东亚地区进入文明时代,形成了中华文化圈。原因:本题是背景类材料分析题。时空是古代(东亚)。根据材料“明清之际,有别于拉丁字母的方块字引起了西欧人的广泛兴趣”可知,中华文明的吸引;汉语的独特魅力;根据所学知识可知,汉语引起西方人广泛兴趣的原因可从新航路开辟后,中国与西方国家经济文化交流的推动;近代西欧资本主义经济发展的需要等方面分析。

(2)本题是背景类和特点类材料分析题。时空是近代(中国)。根据题意要求,提取一项有关近代汉语外来词引入的信息,如近代汉语外来词主要来源于欧美国家和日本、近代汉语外来词涉及物质、科技、文化、政治、日常生活等多个领域、近代汉语外来词反映了中西方之间农业文明与工业文明的交流、近代汉语外来词的引入以具有现代意识的知识分子为主导等等,可从近代汉语外来词的引入地区、涉及领域、引入途径、实质和影响等角度说明,言之成理即可。

27.【答案】(16分)

(1)区域:中东地区。(1分)

理由:中东地区石油工业快速发展吸引劳动力流人。(3分)

(2)示例一 选择50年代和60年代

说明:二战结束后,旧的国际格局被打破,50年代形成了美苏为首的两极格局,亚非拉民族解放运动高涨,冲击了世界殖民体系。这一时期人口迁移主要是政治性流动,有利于世界和平因素的增长和战后经济的恢复。(6分)60年代,欧美经济高速发展,劳动力匮乏,该时期人口由亚洲、拉丁美洲和非洲等经济落后地区流向欧美发达国家,为欧洲经济发展提供了大量劳动力,促进了世界文化的交流与传播。(6分)

示例二 选择80年代和90年代

说明:80年代,全球化快速发展加之第三次科技革命推动,日本及亚洲新兴工业国经济高速发展,吸引了许多外来移民。(4分)90年代,东欧剧变苏联解体,两极格局瓦解,各国普遍推行市场经济体制,劳动力大量涌向西欧和北美。(4分)

劳动力的全球流动促进了资本、技术和人才等要素的全球流动,有利于资源的合理配置,促进了世界经济的发展和文化的交流与传播;同时也对当代国际安全构成了重大挑战,加剧了发展中国家的人才流失。(4分)

【解析】(1)第一小问区域,本题目较为简单,主要考察学生的时空观念;通过材料一中的地图内容可知,20世纪70年代劳务移民的流向区域主要是中东地区,即地中海东部地区;第二小问理由,根据所学知识可知,在20世纪70年代,石油工业发展迅速,吸引了大量劳动力的流入。

(2)在材料一中提及了一个时间点:20世纪90年代,在材料二中主要提及了三个时间点,即20世纪50年代之后、20世纪60年代以来、20世纪80年代,为便于分析流向和原因,我们应该选择两个关联比较密切的时间点,如20世纪50年代和60年代或者是20世纪80年代和90年代。在具体作答时,我们首先要明确具体所要选择的时间点,如果我们选择前者,我们可以按照以下格式进行作答:选择20世纪50年代和60年代;在具体“说明”阶段,我们一方面要明确该时间点劳务移民的流向,另一方面,要结合时代背景,如政治方面、经济方面等等,具体阐述产生这种流向的“原因”,除此之外,我们还应该明确这种“流向”的作用是什么,如二战结束后,旧的国际格局被打破,到20世纪50年代,世界形成了以美苏为首的两极格局,亚非拉民族解放运动高涨,冲击了世界殖民体系,这一时期人口迁移主要是政治性流动,有利于世界和平因素的增长和战后经济的恢复。到了60年代,欧美经济高速发展,劳动力匮乏,该时期人口由亚洲、拉丁美洲和非洲等经济落后地区流向欧美发达国家,为欧洲经济发展提供了大量劳动力,促进了世界文化的交流与传播。

28.【答案】示例:

丝绸之路——古代东西文化交流的纽带

西汉时期开通的丝绸之路,成为了连接欧亚大陆的重要商贸通道,也带动了文化的交流,成为东西文化交流的纽带。西汉末年,佛教经丝绸之路传入河西走廊,并逐渐向内地传播。佛教的传入深刻影响了中国的宗教、哲学、建筑雕刻和语言文学,也推动了儒道佛的交融。宋朝时期,“二程”、朱熹等人吸收了佛教的思想并将儒学发展为理学,促使中国的社会与文化产生深刻的变革。(7分)

在外来文化传入中国的同时,中国本土文化也通过丝绸之路外传。指南针、火药和活字印刷术通过丝绸之路传到西方,对欧洲思想文化的进步与社会转型起了重要促进作用。18世纪,西方掀起了一场“中国热”,中国文化成为启蒙思想家反对教权和专制王权的重要武器。(7分)

丝绸之路作为中西方的重要商贸通道,将中国文化、印度文化、阿拉伯文化和欧洲文化连接起来,促进了经济文化交流,是古代东西方文化交流的纽带。(2分)

【解析】根据材料“成为古代欧亚大陆东西方之间海陆交通要道的总称和文明交流的代名词”并结合所学知识可得出,丝绸之路沟通东西交通,促进了文化交流。故可以“古代东西文化交流的纽带”为副标题,阐述丝绸之路在促进东西方文化交流方面的作用。可分外来文化传入中国、中国文化传入欧洲两个方面阐述,列举相关事例,阐明在文化交流方面的影响。具体而言,一方面,丝绸之路促进了外来文化东向传入中国,最具代表性的是佛教的传入。西汉末年,佛教经丝绸之路传中国,深刻影响了中国的宗教、哲学、建筑雕刻和语言文学,也推动了儒道佛的交融和理学的兴起。另一方面,丝绸之路促进了东方文化的西传,最具代表性的是指南针、火药、活字印刷术和儒家思想传入欧洲。对欧洲思想文化的进步与资本主义制度的建立起了重要的促进作用。最后作总结:丝绸之路将中国文化、印度文化、阿拉伯文化和欧洲文化连接起来,是古代东西方文化交流的纽带。给“丝绸之路”重新自拟一个称呼并加以论述,言之有理也可。

本试卷共两大题(选择题与非选择题),满分100分。考试时间90分钟。考试结束后,将本试卷和答案卡一并交回。

选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.今7000年左右,房屋围绕中心广场分为东、南、西、西北、北五个内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址发现的聚落距今8000年,半地穴式房屋成排布列,最大房址占据聚落中心。临潼姜寨遗址发现的仰韶文化村落距房屋组,每组代表一个亲属组织。两者布局的不同反映了( )

A. 自然环境造成定居方式的差异 B. 不同地区文化发展形态的多元

C. 经济发展推动社会阶层的分化 D. 不同历史时期生产方式的变化

2.《史记·周本纪》载,周文王时期,虞国和芮国因为边界纠纷而派使臣请周文王仲裁。等使臣到了周地,看到周国人相互谦让,长幼有礼,非常惭愧,说道:“吾所争,周人所耻,何往为,只取辱耳。”说完匆忙回国并互相让出了曾经争夺的土地。当时作者这样描述旨在( )

A. 褒扬周文王的德行 B. 揭示儒家的政治理想

C. 警示后世的统治者 D. 美化先秦的治国模式

3.唐朝前期颁行《五经正义》,儒家经义统一唐朝中叶,出现各种儒学“专门之学”,摆脱章句训诂传统,走向义理解经之路。这一变化说明儒学( )

A. 出现重视思辨的倾向 B. 开始吸收佛教和道教精神

C. 呈现多元化发展趋势 D. 关注个体内在精神的修养

4.在王守仁看来,伦理纲常是人们心中所固有的、先验的“良知”,要把心中固有的“良知”施诸行事,规范自身行为,自觉地为善去恶。该思想意在( )

A. 重建儒学价值体系 B. 维护封建伦理秩序

C. 巩固儒学主导地位 D. 致良知以达圣贤之道

5.唐朝时期,每年七月十五既是“祭祀祖先、济拔先亡”秋尝节,又是“朝拜上清、消灾祈福”的中元节,还是“目连行孝、取桃腊佛”的盂兰盆节,当天僧尼道俗同日而节,倾城巡寺随喜。民众心中带着敬天法祖的意愿,或去道观焚香祭拜孤魂野鬼,或去寺院施盂兰盆供。这种现象反映了( )

A. 三教合一的思想兴起 B. 社会信仰的多元化内涵

C. 佛教世俗化趋势明显 D. 异域文化与本土相结合

6.历史学家许倬云说:“佛教进入中国,其引发的影响,……既带来了另一种思维,也迫使中国固有的思想体系不断与佛教互动,终于融合为中国型的思想体系。”下列符合这一表述的思想家是( )

A.孔子 B.董仲舒 C.黄宗羲 D.朱熹

7.公元前5世纪波斯国王大流士一世在主要城市之间修筑大量“御道”,并定期派巡查员检查维护,便利军队和官方人员通行。在“御道”每隔20公里左右设置驿站,信使通过驿站依次传递文件,最快可在12天内横跨2500公里的距离。帝国“御道”和驿站的修建( )

A. 旨对抗亚历山大入侵 B. 扩大波斯帝国统治疆域

C. 完善了官僚体系的建设 D. 推动不同地域文明连接

8.亚历山大征服波斯后,意图推行波斯的跪拜礼。有人认为,“用过分的礼拜把一个凡人捧上天,这就等于用做人的方法去敬神,从而把神贬为凡人,使神受到不应有的污辱”,这一观点得到大部分希腊人支持。这反映了( )

A. 帝国统治方式的分歧 B. 文化交融中存在冲突

C. 人神之间关系的演变 D. 文明交流途径多样化

9.下表是《世界历史大事记(部分)》,对该表内容解读最合理的是( )

公元前5000~前3000年 河姆渡文化,种植稻谷,饲养猪、牛,有木构建筑

约公元前5000年 墨西哥地区,开始种植玉米,人类定居生活

约公元前3500年 埃及,创造文字、产生王权

公元前2000年 希腊克里特文明,出现宫廷建筑、象形文字

A.中国最早产生原始农业和畜牧业 B.历史地理条件造就不同文明成果

C.认识文化遗存主要依靠文献记载 D.农耕文明的范围和影响不断扩大

10.某学习小组在进行研究性学习时搜集到如下图片。据此可知,该小组研究的主题是( )

图一: 印欧人的早期迁移路线 图二:新航路开辟前欧亚主要商路

图三:蒙古西征后的东西方交往

A.文化交流方式多样 B.民族迁徙与文化认同

C.人类文明多元并存 D.分散孤立到整体世界

11.成书于西晋的《博物志》有云:“张骞使西域还,乃得胡桃种。”司马睿在建康称帝后不久,便下令改胡瓜为黄瓜,改胡麻为芝麻,改胡桃为核桃或羌桃。这种名称的变化折射出( )

A.陆上丝绸之路的中断 B.政局对文化心理的影响

C.经济作物种植的推广 D.域外文化的本土化趋势

12.1951年,英国学者玛格丽·佩勒姆宣称:“非洲没有书面语言,因而也不存在历史”。1963年,牛津大学教授特雷沃尔·罗珀也曾断言:“可能在将来会有非洲历史可以讲授,但目前还没有,只有在非洲的欧洲人的历史,其余是一团漆黑……而黑暗不是历史的题材。”上述言论( )

A. 推动了非洲历史观的非殖民化 B. 客观呈现了非洲的文明轨迹

C. 意在维系英国在非洲殖民统治 D. 本质上是西方中心论的体现

13.据统计,1990年全球国际移民数量为1.53亿,而这一数字在2019年增至2.72亿。 这一现象主要源于( )

A. 发达国家对劳动力需求增加 B. 国际经济中心转移趋势明显

C. 世界经济一体化的进程加快 D. 两极格局结束难民问题加剧

14.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》指出:在19世纪20年代有5万人离开欧洲,19世纪50年代达到了大约260万人,1900至1910年间移民人数则高达900万;其中1846年到1932年间,超过5 000万的欧洲移民到了美国、加拿大、南美洲、澳大利亚及南非。欧洲对外移民的不断增加( )

A.严重制约了欧洲社会经济的发展 B.根源在于两次工业革命的开展

C.说明世界的经济中心发生了转移 D.推动了世界市场的形成与发展

15.右图为北周时期鎏金银胡瓶,由丝绸之路传入中国,具有波斯风格。右图为唐代凤头壶,工匠们把胡瓶的口沿、流、盖作成凤首,将手柄刻上龙首等中国人喜爱的纹样。这反映了( )

A. 佛教中国化的趋势不断加强

B. 中华文化因包容而发展

C. 民族交融推动唐代文化进步

D. 西域文化因交流而盛行

16.17世纪初,原产于中国的茶叶由荷兰人带入欧洲。起初,饮茶的只限于来往东方的荷兰商人、水手和达官贵人。进入18世纪后,饮茶风在欧洲逐渐盛行,很多欧洲人尤其是荷兰人、英国人养成了饮茶的习惯。这可以用来论证

A.商品贸易促进文化传播 B.物种交流冲击等级秩序

C.文化在互鉴中实现融合 D.人口流动影响社会习俗

17.右图为公元1世纪印度地区出现的犍陀罗艺术风格的佛像。其特色是面容呈椭圆形,鼻梁如剑一般高而长,身着希腊式服装,衣褶多由左肩下垂。这类佛像的造像风格可用于佐证( )

A. 亚历山大东征带来的文化融合

B. 阿拉伯帝国在交流中的桥梁作用

C. 希腊城邦海外殖民产生的影响

D. 印度地区佛教出现了世俗化倾向

18.1712年英国诗人彼得·莫妥描述了古希腊众神之间的一场关于茶和酒的辩论:“朱庇特说,不要震动,不朽的众神们,听好,茶必定会战胜葡萄酒犹如和平必将战胜战争,不是让葡萄酒激化人类的矛盾,而是共同饮茶,那是众神的甘露。”据此,下列分析正确的是( )

茶叶在古典时代的古希腊已广泛传播

B. 茶和葡萄酒是当时神灵饮用的奢侈品

C. 诗文蕴含“和为贵”的中华文化内涵

D. 中国茶取代葡萄酒成为人类普遍饮料

19.下表为托勒密王朝前期亚历山大城图书馆三位馆长的简介。据此可知,亚历山大城图书馆( )

姓名 简介

德米特利乌斯 亚里士多德的弟子,政治家、演说家、学者,著述包括历史、修辞、文学批评等

芝诺德图斯 语法学家、文体批评家,是第一位校订荷马史诗的人,编纂了希腊辞典

埃拉托色尼 古希腊地理学家、天文学家、数学家和诗人,是人类历史上第一位测量地球周长的人

A. 民主自由氛围日益浓厚 B. 开启了希腊化时代文化交流序幕

C. 公众服务职能不断强化 D. 有利于地中海世界文化中心的转移

20.英国公使馆1861年进驻北京后,非常重视中文学习。公使馆负责汉文处的威妥玛将自己的汉学研究成果转化为培训译员的教材,建设汉文处图书馆,归档与总理衙门往来的一切中文资料。以上史料最适合论证( )

A. 中西文化交流的历史与现实 B. 近代西方文明的兼容与创新

C. 中国传统文化的传承与输出 D. 近代西方对华的认知与研究

21.美国著名黑人学者杜波依斯在1903年出版的著作《黑人的灵魂》中写道:每个美国黑人始终生活在两种同时存在的意识之中,始终意识到他既是一个美国人,又是一个黑人:两个灵魂,两种思想,并存于一个漆黑的躯体之中。这说明( )

A.种族歧视阻碍美国发展 B.文化融合趋势不断加强

C.移民国家文化冲突严重 D.美国社会的包容性不足

22.19世纪,西方主流观点认为东方世界是世界历史的起点,而“西方绝对是历史的终点”。1918年西方学界出现了“西方文化必将走向没落和灭亡”的声音。这一转变是由于( )

A. 民族解放运动冲击了传统国际秩序 C. 凡尔赛体系内部矛盾重重

B. 十月革命开创了政治文明的新方向 D. 战争引发对西方文明反思

23.在亚太经合组织领导人非正式会议期间,东道主通常会为与会领导人提供定制的当地传统服装,在宣传介绍东道主传统文化的同时,也体现“亚太大家庭”理念。在每次会议上,“穿什么”总成为媒体津津乐道的话题。这反映出

A.开放包容合作共赢精神深入人心 B.文化借助特定的载体得到了传播

C.文化活动促进了世界的和平发展 D.贸易往来推动了文化交融和认同

24.清末新政时期,兴起了中国历史上第一次“新图书馆运动”,政府积极推进图书馆建设,各省的官办公共图书馆如同雨后春笋,相继出现。这一现象

A. 表明清末新政成效显著 B. 促进了革命思想广泛传播

C. 利于文化的传承与发展 D. 加强了政府对文化的垄断

25.下面所列是20世纪70年代以来联合国教科文组织通过或更新发布的主要文件。它们共同体现的核心理念是( )

1972年 《保护世界文化和自然遗产公约》 1978年 《世界遗产名录》收录了首批12处世界遗产 1998年 《“人类口头和非物质文化遗产代表作”条例》 2003年 《保护非物质文化遗产公约》 2019年 《濒危世界遗产名录》已收录33个国家的53项 世界遗产(包括文化遗产36项和自然遗产17项)

A. 完善对文化遗产的认识 B. 维护文化多样性和创造性

C. 确保文化遗产的真实性 D. 有效保护文化和自然遗产

非选择题:本题共3小题,共50分。

26.(18分)在中外文化交流史上,语言文字发挥了不可忽视的桥梁作用。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 汉字的传入和广泛使用,对朝鲜半岛和日本文化的建构发展做出了重大贡献。著名历史学家费正清曾说:“倘若没有汉字的影响,东亚必然不会成为世界文明中如此独特的一个整体。”

——武振玉《东亚文化圈的形成、衰退与重建——以汉字的地位变迁为视角》

材料二 明清之际,有别于拉丁字母的方块字引起了西欧人的广泛兴趣。他们创造了汉字记忆术等独特方法,还编写了很多汉语教材,如《西国记法》《通用汉言之法》等,由此逐步了解中国,学习和研究悠久的中华文明。

——摘编自严靓雯《明清时期来华西方所编汉语教材中的汉字教学研究》

材料三 以下为近代汉语中引入的部分外来词:

德律风(电话,英语)、咖啡(英语)、马达(英语)、逻辑(英语)、芭蕾(法语)、苏维埃(俄语)、主义(日本改动汉字原意,音译英文后缀—ism)、社会(日本改动汉字原意,翻译英文society)、吨(日本用自创汉字音译英语)

据材料一、材料二并结合所学知识,说明汉字的传播对东亚文化的建构发展的影响,(6分)分析汉语引起西方人广泛兴趣的原因。(6分)

(2)据材料三,提取一项有关近代汉语外来词引入的信息,并结合所学知识予以说明。(6分)

27.(16分)阅读材料,回答问题。

材料一 第二次世界大战以来劳动力的全球流动

材料二 二战结束初期,大量亚欧苦役劳工返回祖国,战败国日、德士兵和平民被遣返回国;50年代后,随着殖民体系的瓦解,许多西方殖民者被迫回国。60年代以来,欧洲的向外移民越来越少,而亚洲、拉丁美洲和非洲向外移民显著增加,整个欧洲都在吸收大量外来移民。70年代后,随着石油价格的迅速增长,波斯湾许多产油国由于劳工的短缺,也开始吸收外来劳工。到了80年代,除日本之外,东亚新兴工业化国家和地区如韩国、台湾、香港、新加坡、马来西亚和泰国等也开始大量吸收外来劳工移民。

——摘编自丘立本《国际移民的历史、现状与我国对策研究》

根据材料一指出20世纪70年代劳务移民的流向区域,并说明理由。(4分)

根据材料一、二并结合所学,任选两个时期,并对该时期的全球人口流动现象予以说明。(12分)

28.(16分)阅读材料,完成下列要求。

1877年,德国地理学家李希霍芬在他的著作《中国》一书中,复原了古代马其顿商人来华的路线,并将这条横跨欧亚大陆、连接东地中海地区与黄河流域的陆上商路命名为“丝绸之路”。这一说法被其他学者所直接继承,且其内涵、外延不断丰富、扩大,至今已成为古代欧亚大陆东西方之间海陆交通要道的总称和文明交流的代名词。

请给“丝绸之路”这个称呼拟定一副标题或重新自拟一个称呼,并运用所学具体史实,予以论述。(要求:以副标题或称呼为题,史实准确,表述清晰)

嘉祥县第一中学2023-2024学年高二下学期3月月考历史试题 参考答案

1.【答案】B本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:原始社会时期的中国。根据材料可知,兴隆洼遗址和仰韶文化村落遗址的房屋布局有着显著的不同,其中兴隆洼遗址半地穴式房屋成排布列,凸显集体活动,仰韶文化村落的房屋围绕中心广场分为东、南、西、西北、北五个房屋组,凸显血缘关系,这主要是因为不同地区的文化发展形态导致,B项正确;地理环境对定居方式有一定影响,非决定性因素,排除A项;材料未涉及社会阶层的分化,排除C项;生产方式是指社会生活所必需的物质资料的谋得方式,在生产过程中形成的人与自然界之间和人与人之间的相互关系的体系,与材料无关,排除D项。故选B项。

2.【答案】B根据材料“虞国和芮国因为边界纠纷”、“周国人相互谦让,长幼有礼”、“吾所争,周人所耻,何往为,只取辱耳”、“互相让出了曾经争夺的土地”及所学知识可得,利用儒家思想文化实现周朝有序的政治统治,B项正确;材料强调的重点不是周文王的德行,而是在儒家文化的影响下其管理的文化氛围,有序的社会,不符合题意,排除A项;材料没有体现对后世的影响,不符合题意,排除C项;材料不是单纯的美化,而是强调儒家的政治理想,不符合题意,排除D项。故选B项。

3.【答案】A本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料可知,唐朝前期儒家经义统一,唐朝中叶儒学摆脱章句训诂传统,走向义理解经之路,体现了儒学出现重视思辨的倾向,A项正确;材料内容未涉及佛教和道教等相关内容,不能得出“开始吸收佛教和道教精神”的结论,排除B项;材料变化说明儒学出现重视思辨的倾向,材料未体现多元化发展趋势,排除C项;材料变化说明儒学出现重视思辨的倾向,未涉及个体内在精神修养,排除D项。故选A项。

4.【答案】B本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是目的题。根据题干关键信息可知准确时空是:明朝时期的中国。根据材料“伦理纲常是人们心中所固有的、先验的‘良知’”和所学知识可知,王阳明主张致良知和知行合一,通过内心的良知(伦理纲常)来支配人的行为,进而巩固统治,因此B项正确;陆九渊的心学出现,标志着儒家价值体系重建的完成,排除A项;心学的目的是为了维护封建伦理秩序,非巩固儒学主导地位及达圣贤之道,排除CD项。故选B项。

5.【答案】B本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。材料中“目连行孝”等信息体现的是儒家思想,“当天僧尼道俗同日而节”等信息体现的是佛教,“去道观焚香”等信息体现的是道教,材料信息共同反映了唐朝社会层面出现了儒、佛、道并存和融合的思想发展趋势,体现唐朝时期社会信仰的多元化内涵,B项正确;唐朝时期是三教并行,元明清时期才出现真正意义上的三教合一,A项不符合史实,排除A项;佛教世俗化趋势明显,反映材料的局部信息,不能反映材料的主旨,排除C项;材料体现的是不同教派、信仰同时存在,异域文化与本土相结合不符合材料的意思,排除D项。故选B项。

6.【答案】D抓住题目中的关键词“佛教”“中国型的思想体系”,可知题干涉及的是融合了佛道思想来解释儒家义理而形成的新的儒学思想体系——理学,选项中只有朱熹是理学代表人物,故选D项

7.【答案】D本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(波斯)。据材料“大流士一世在主要城市之间修筑大量‘御道’……便利军队和官方人员通行。在‘御道’每隔20公里左右设置驿站,信使通过驿站依次传递文件,最快可在12天内横跨2500公里的距离”及所学知识可知,波斯帝国在其境内建立了较为便利的交通网络和驿站系统,此时期的波斯帝国是地跨亚洲、非洲和欧洲的大帝国,境内便利的交通系统加强了不同地域的联系,进而通过了不同地域文明的连接,D项正确;亚历山大入侵波斯的时间是公元前4世纪,与材料时间不符,排除A项;波斯帝国内部的道路和驿站有利于巩固统治,但没有扩大其疆域,排除B项;材料反映的是波斯帝国内部道路和驿站的情况,没有涉及官僚体系的建设,排除C项。故选D项。

8.【答案】B本题是单类型单选题,据题干可知是本质题,据材料时间信息得出准确时空是亚历山大帝国时期。根据材料可知是亚历山大征服波斯后意图推行波斯的跪拜礼,而一部分希腊人认为应该敬神,因此本质上反映了在文化交融中存在冲突,B项正确;材料体现的信仰的分歧,和统治方式无关,排除A项;材料没反映人神关系,排除C项;材料中得出的文化交流方式只有战争一种,排除D项;故选B项。

9.【答案】B据表格信息,由于历史地理条件的限制,使河姆渡文化、墨西哥玛雅文化、古埃及文明和克里特文明在文字、建筑、国家制度和农业生产等方面都存在明显的差异性,B项符合题意;最早的原始农业和畜牧业产生于西亚地区,排除A项;认识文化遗存的方式具有多样性,考古遗迹、文献记载和历史传说都具有一定的参考价值,排除C项;表格信息中克里特文明属于海洋文明,同时表格信息呈现的主要目的是为了体现不同文明之间的差异性,而不是共性,排除D项。

10.【答案】A本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题。根据材料“印欧人的早期迁移路线、新航路开辟前欧亚主要商路、蒙古西征后的东西方文化”可知,描述了世界历史上人类文明和平交往和暴力扩张的交流方式,体现了文化交流方式的多样性特点,A项正确;材料未涉及民族间文化认同的信息,与史实不符,排除B项;材料并未强调人类文明多元并存的特征,与题干信息无关,排除C项;新航路的开辟,使世界由分散隔绝的状态逐渐连为一体,不符合题干主旨,排除D项。故选A项。

11.【答案】B据材料“张骞使西域还,乃得胡桃种。”可知,张骞出使西域,促进了西域和中原的物质文化交流;而材料“司马睿在建康称帝后不久,便下令改胡瓜为黄瓜,改胡麻为芝麻,改胡桃为核桃或羌桃”并结合所学可知,东晋时期,中原地区被“胡人”占领,民族矛盾有所激化,人们讳言与“胡”有关的事物,甚至官方也对西域传入的物种进行更名,这折射出政局对文化心理的影响,B项正确;陆上丝绸之路在宋朝之后逐渐衰落,而不是东晋时期,排除A项;材料反映的是西域物种(胡桃、胡瓜名字的改称),不属于经济作物种植,排除C项;据所学可知,汉朝时期张骞出使西域,西域正式归属中央政权,而不是域外文化,排除D项。故选B项。

12.【答案】D本题是多类型单项选择题。根据题干设问词,可知是影响题、目的题和本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:近代非洲。根据材料“非洲没有书面语言,因而也不存在历史”“只有在非洲的欧洲人的历史,其余是一团漆黑……而黑暗不是历史的题材”和所学可知,西方学者并不认可非洲的历史,这在本质上是西方中心论的体现,D项正确;材料体现的是西方学者对非洲历史的不认可,因此推动了非洲历史观的非殖民化的说法错误,排除A项;客观呈现了非洲的文明轨迹的说法与材料“非洲没有书面语言,因而也不存在历史”矛盾,排除B项;二战后,资本主义世界殖民体系走向瓦解,维系英国在非洲殖民统治的说法错误,排除C项。故选D项。

13.【答案】C本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(世界)。根据材料“1.53亿”、“2.72亿”可知,从1990年到2019年,国际移民人数迅速增加,结合所学知识可知,世界经济一体化的进程加快促使资本、贸易等在全球范国内流动,也促进了人口的全球流动,C项正确;发达国家对劳动力的需求并不是国际移民增加的主要原因,排除A项;国际经济中心转移并没有明显转移,排除B项;D项与史实不符,两极格局结束后,难民问题没有加剧,排除D项。故选C项。

14.【答案】B本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、原因题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:近现代世界。根据材料信息和所学知识可知,欧洲经历两次工业革命,国内竞争加剧,就业压力增大,大量劳动力不得不离开欧洲,前往美洲或海外殖民地寻求出路,另外随着两次工业革命而出现的新式交通工具、垄断组织、世界市场的形成等等为人口外流提供了条件,B项正确;人口外流没有“严重制约”欧洲社会经济的发展,A项不符合史实,排除A项;仅仅人口的迁移不能得出世界经济中心发生了转移,排除C项;结合所学可知欧洲对外移民有利于推动世界市场的形成与发展,但不能直接说欧洲移民推动了世界市场的形成与发展,D项表述欠妥,排除D项。故选B项。

15.【答案】B本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是北周、唐。据材料“鎏金银胡瓶,由丝绸之路传入中国,具有波斯风格……唐代凤头壶……中国人喜爱的纹样”可知胡瓶具有波斯风格、凤头壶符合中国人审美,这些信息可知中华文化包容性强,B项正确;材料与佛教在中国的发展趋势无关,排除A项;材料与民族交融无关,排除C项;材料无法得出西域文化的盛行,排除D项。故选B项。

16.【答案】A根据材料可知,原产于中国的茶叶在欧洲逐渐盛行,主要是因为东西方商品贸易的影响,促进了文化传播,A项正确;材料未涉及等级秩序,排除B项;材料反映了商品贸易促进文化传播,未体现文化融合,排除C项;材料反映了商品贸易促进文化传播,D项不符合材料主旨,排除D项。故选A项。

17.【答案】A本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是公元1世纪的印度。根据材料“面容呈椭圆形,鼻梁如剑一般高而长,身着希腊式服装,衣褶多由左肩下垂”及所学可知,犍陀罗佛像具有古希腊、罗马雕塑的特征,被称为“希腊化的佛像”,说明犍陀罗佛像是东西方文明交流与融合的结果,这与亚历山大东征促进了希腊文化的传播有关,A项正确;材料未涉及阿拉伯帝国对东西方文化交流的作用,排除B项;希腊城邦的海外殖民事迹与题干信息无关,不符合史实,排除C项;材料无法得出印度地区佛教出现世俗化倾向的相关信息,排除D项。故选A项。

18.【答案】C本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(英国)。根据材料“茶必定会战胜葡萄酒犹如和平必将战胜战争”结合所学知识可知,英国诗人认为和平必将战胜战争,蕴含着“和为贵”的中华文化内涵,C项正确;材料是诗人关于茶和酒的辩论的描述,无法得知茶叶在古希腊已广泛传播,排除A项;B项与材料主旨无关,材料没有涉及茶和葡萄酒是当时神灵饮用的奢侈品,排除B项;材料无法得知茶叶取代了葡萄酒,排除D项。故选C项。

19.【答案】D本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是推断题。时空是托勒密王朝前期(亚历山大城)。据材料“亚里士多德的弟子”,“编纂了希腊辞典”,“古希腊地理学家、天文学家、数学家和诗人”,可以看出亚历山大城图书馆三位馆长都与古希腊文明密切关联,有利于促进希腊文化向外传播,D项正确;仅从馆长的简介,无法得出民主自由的状况,排除A项;仅从图书馆的馆长介绍,不能得出开启了希腊化时代文化交流的序幕,排除B项;材料仅涉及对图书馆馆长的介绍,并未提及公众服务的信息,排除C项。故选D项。

20.【答案】D根据材料“公使馆负责汉文处的威妥玛将自己的汉学研究成果转化为培训译员的教材,建设汉文处图书馆,归档与总理衙门往来的一切中文资料”,可以看出当时英国公使馆人员积极学习中文,研究汉学。这可以用来论证近代西方对华的认知与研究,D项正确;材料体现的是英国公使馆人员积极研究汉学,不是中西文化交流,排除A项;材料只是体现英国公使馆人员积极研究汉学,这无法得出近代西方文明的兼容与创新,排除B项;材料体现的是英国公使馆人员积极研究汉学,不是中国传统文化的传承与输出,排除C项。故选D项。

21.【答案】D本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是本质题。时空是:1903年(美国)。结合所学知识分析题干信息,黑人在美国遭受歧视,因此杜波依斯才会说美国黑人意识到自己既是一个美国人,又是一个黑人,也即黑人虽然身在美国,但却不能完全融入美国社会,不能享有与白人平等的权利,体现美国社会的包容性不足,D项正确;材料不涉及种族歧视的后果,排除A项;黑人遭受歧视体现文化和种族融合进程面临阻碍,排除B项;仅凭美国一个国家的情况不能得出所有移民国家都存在严重冲突,排除C项。故选D项。

22.【答案】D本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:一战的影响。根据材料“19世纪,西方主流观点认为东方世界是世界历史的起点,而‘西方绝对是历史的终点’。1918年西方学界出现了‘西方文化必将走向没落和灭亡’的声音。”可知,19世纪,西方观点认为,西方文明将是历史的终点,世界文明都将以西方文明为根本,而到了1918年,受一战的影响,人们开始对由西方文明发动的战争进行深刻反思,得出“西方文化必将走向没落和灭亡”的声音,D项正确;民族解放运动冲击了资本主义世界殖民体系,与“西方文化必将走向没落和灭亡”,没有直接的关系,排除A项;社会主义与资本主义的对立性,不会因为十月革命而转变西方主流思想,排除B项;凡尔赛体系在1918年尚未建立,排除C项。故选D项。

23.【答案】B

24.【答案】C本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:清末新政时期(中国)。根据材料和所学知识可知,政府积极推进图书馆建设,促使各省的官办公共图书馆相继出现,有利于文化的传承与发展,C项正确;材料仅说明新图书馆运动成效明显,不代表清末新政成效显著,而且A项不符合史实,排除;材料未涉及图书馆中图书的具体内容,不能得出“促进了革命思想广泛传播”的结论,排除B项;材料中的图书馆带有公共性质,并不会加强政府对文化的垄断,排除D项。故选C项。

25.【答案】B本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪70年代以来(世界)。根据材料“《保护世界文化和自然遗产公约》”、“《濒危世界遗产名录》”结合所学知识可知,联合国教科文组织通过文件包含了保护文化遗产、自然遗产以及非物质文化遗产等,体现出注重维护文化多样性和创造性,B项正确;A是影响,不是所体现的理念,排除A项;“确保”一词过于夸张,排除C项;材料主旨强调的是核心理念,而不是这些文件的影响,排除D项。故选B项。

26.【答案】(1)说明:东亚的朝鲜和日本分别以汉字为基础,创造了本国文字,推动了朝鲜和日本文明的发展进涉;促进了以汉字为载体的中华文明与东亚各国的全方位交流,带动了东亚地区进入文明时代,形成了中华文化圈。(6分)

原因:新航路开辟后,中国与西方国家经济文化交流的推动;近代西欧资本主义经济发展的需要;中华文明的吸引;汉语的独特魅力等。(任两项即可,6分)

(2)角度一:近代汉语外来词主要来源于欧美国家和日本。(2分)随着中国国门被打开,为学习西方先进的科技文化,大量欧美外来词被直接引入或从日本中转进入中国。(4分)

角度二:近代汉语外来词涉及物质、科技、文化、政治、日常生活等多个领域。(2分)这些词语的引入是受西学东渐和俄国十月革命的影响。(4分)

角度三:近代汉语外来词反映了中西方之间农业文明与工业文明的交流。(2分)马达、电话等是西方工业革命的成果,中国对其进行引进和推广反映了农业文明向工业文明的转变。(4分)

角度四:近代汉语外来词的引入以具有现代意识的知识分子为主导。(2分)随着民族危机的加深,中国知识分子逐渐觉醒,主动向西方学习,翻译了大量西方著作,并通过报刊等近代传媒扩大影响。(4分)

(本问为开放式设问,可从近代汉语外来词的引入地区、涉及领域、引入途径、实质和影响等角度说明,言之成理即可。角度和说明)

【解析】(1)说明:本题是特点类材料分析题。时空是古代(东亚)。根据材料“汉字的传入和广泛使用,对朝鲜半岛和日本文化的建构发展做出了重大贡献”可知,东亚的朝鲜和日本分别以汉字为基础,创造了本国的文字,推动了朝鲜和日本文明的发展进涉;根据材料“倘若没有汉字的影响,东亚必然不会成为世界文明中如此独特的一个整体”可知,促进了以汉字为载体的中华文明与东亚各国的全方位交流,带动了东亚地区进入文明时代,形成了中华文化圈。原因:本题是背景类材料分析题。时空是古代(东亚)。根据材料“明清之际,有别于拉丁字母的方块字引起了西欧人的广泛兴趣”可知,中华文明的吸引;汉语的独特魅力;根据所学知识可知,汉语引起西方人广泛兴趣的原因可从新航路开辟后,中国与西方国家经济文化交流的推动;近代西欧资本主义经济发展的需要等方面分析。

(2)本题是背景类和特点类材料分析题。时空是近代(中国)。根据题意要求,提取一项有关近代汉语外来词引入的信息,如近代汉语外来词主要来源于欧美国家和日本、近代汉语外来词涉及物质、科技、文化、政治、日常生活等多个领域、近代汉语外来词反映了中西方之间农业文明与工业文明的交流、近代汉语外来词的引入以具有现代意识的知识分子为主导等等,可从近代汉语外来词的引入地区、涉及领域、引入途径、实质和影响等角度说明,言之成理即可。

27.【答案】(16分)

(1)区域:中东地区。(1分)

理由:中东地区石油工业快速发展吸引劳动力流人。(3分)

(2)示例一 选择50年代和60年代

说明:二战结束后,旧的国际格局被打破,50年代形成了美苏为首的两极格局,亚非拉民族解放运动高涨,冲击了世界殖民体系。这一时期人口迁移主要是政治性流动,有利于世界和平因素的增长和战后经济的恢复。(6分)60年代,欧美经济高速发展,劳动力匮乏,该时期人口由亚洲、拉丁美洲和非洲等经济落后地区流向欧美发达国家,为欧洲经济发展提供了大量劳动力,促进了世界文化的交流与传播。(6分)

示例二 选择80年代和90年代

说明:80年代,全球化快速发展加之第三次科技革命推动,日本及亚洲新兴工业国经济高速发展,吸引了许多外来移民。(4分)90年代,东欧剧变苏联解体,两极格局瓦解,各国普遍推行市场经济体制,劳动力大量涌向西欧和北美。(4分)

劳动力的全球流动促进了资本、技术和人才等要素的全球流动,有利于资源的合理配置,促进了世界经济的发展和文化的交流与传播;同时也对当代国际安全构成了重大挑战,加剧了发展中国家的人才流失。(4分)

【解析】(1)第一小问区域,本题目较为简单,主要考察学生的时空观念;通过材料一中的地图内容可知,20世纪70年代劳务移民的流向区域主要是中东地区,即地中海东部地区;第二小问理由,根据所学知识可知,在20世纪70年代,石油工业发展迅速,吸引了大量劳动力的流入。

(2)在材料一中提及了一个时间点:20世纪90年代,在材料二中主要提及了三个时间点,即20世纪50年代之后、20世纪60年代以来、20世纪80年代,为便于分析流向和原因,我们应该选择两个关联比较密切的时间点,如20世纪50年代和60年代或者是20世纪80年代和90年代。在具体作答时,我们首先要明确具体所要选择的时间点,如果我们选择前者,我们可以按照以下格式进行作答:选择20世纪50年代和60年代;在具体“说明”阶段,我们一方面要明确该时间点劳务移民的流向,另一方面,要结合时代背景,如政治方面、经济方面等等,具体阐述产生这种流向的“原因”,除此之外,我们还应该明确这种“流向”的作用是什么,如二战结束后,旧的国际格局被打破,到20世纪50年代,世界形成了以美苏为首的两极格局,亚非拉民族解放运动高涨,冲击了世界殖民体系,这一时期人口迁移主要是政治性流动,有利于世界和平因素的增长和战后经济的恢复。到了60年代,欧美经济高速发展,劳动力匮乏,该时期人口由亚洲、拉丁美洲和非洲等经济落后地区流向欧美发达国家,为欧洲经济发展提供了大量劳动力,促进了世界文化的交流与传播。

28.【答案】示例:

丝绸之路——古代东西文化交流的纽带

西汉时期开通的丝绸之路,成为了连接欧亚大陆的重要商贸通道,也带动了文化的交流,成为东西文化交流的纽带。西汉末年,佛教经丝绸之路传入河西走廊,并逐渐向内地传播。佛教的传入深刻影响了中国的宗教、哲学、建筑雕刻和语言文学,也推动了儒道佛的交融。宋朝时期,“二程”、朱熹等人吸收了佛教的思想并将儒学发展为理学,促使中国的社会与文化产生深刻的变革。(7分)

在外来文化传入中国的同时,中国本土文化也通过丝绸之路外传。指南针、火药和活字印刷术通过丝绸之路传到西方,对欧洲思想文化的进步与社会转型起了重要促进作用。18世纪,西方掀起了一场“中国热”,中国文化成为启蒙思想家反对教权和专制王权的重要武器。(7分)

丝绸之路作为中西方的重要商贸通道,将中国文化、印度文化、阿拉伯文化和欧洲文化连接起来,促进了经济文化交流,是古代东西方文化交流的纽带。(2分)

【解析】根据材料“成为古代欧亚大陆东西方之间海陆交通要道的总称和文明交流的代名词”并结合所学知识可得出,丝绸之路沟通东西交通,促进了文化交流。故可以“古代东西文化交流的纽带”为副标题,阐述丝绸之路在促进东西方文化交流方面的作用。可分外来文化传入中国、中国文化传入欧洲两个方面阐述,列举相关事例,阐明在文化交流方面的影响。具体而言,一方面,丝绸之路促进了外来文化东向传入中国,最具代表性的是佛教的传入。西汉末年,佛教经丝绸之路传中国,深刻影响了中国的宗教、哲学、建筑雕刻和语言文学,也推动了儒道佛的交融和理学的兴起。另一方面,丝绸之路促进了东方文化的西传,最具代表性的是指南针、火药、活字印刷术和儒家思想传入欧洲。对欧洲思想文化的进步与资本主义制度的建立起了重要的促进作用。最后作总结:丝绸之路将中国文化、印度文化、阿拉伯文化和欧洲文化连接起来,是古代东西方文化交流的纽带。给“丝绸之路”重新自拟一个称呼并加以论述,言之有理也可。

同课章节目录