第17课 明朝的灭亡 教学设计 (表格式)

文档属性

| 名称 | 第17课 明朝的灭亡 教学设计 (表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-01 08:46:44 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

课题 明朝的灭亡

教学目标

1.通过对图像史料和文献史料的分析,探究明朝的阶级矛盾,学会从多种渠道获取历史信息,提高对史料的识读能力。(史料实证、历史解释) 2.能够将明末农民起义、李自成、满洲兴起及清兵入关等置于历史发展的特定或总体进程及具体的地理空间中加以考察,并从历史发展的角度认识其地位和作用;立足时空,运用史料,认识历史。(时空观念、史料实证、历史解释) 3.借助年代尺通过对比前后朝代赋税政策的调整,体会到阶级斗争是推动历史发展的直接动力,人民群众是历史的创造者!(时空观念、唯物史观、历史解释、家国情怀) 4.中国共产党找到了跳出治乱兴衰历史周期率的两个答案,感悟江山就是人民、人民就是江山!(唯物史观、家国情怀)

教学内容

教学重点: 1.明朝政治腐败和社会动荡

2.满洲兴起和清兵入关 3.跳出治乱兴衰历史周期率 教学难点: 分析李自成“均田免赋”政策的局限性

教学过程

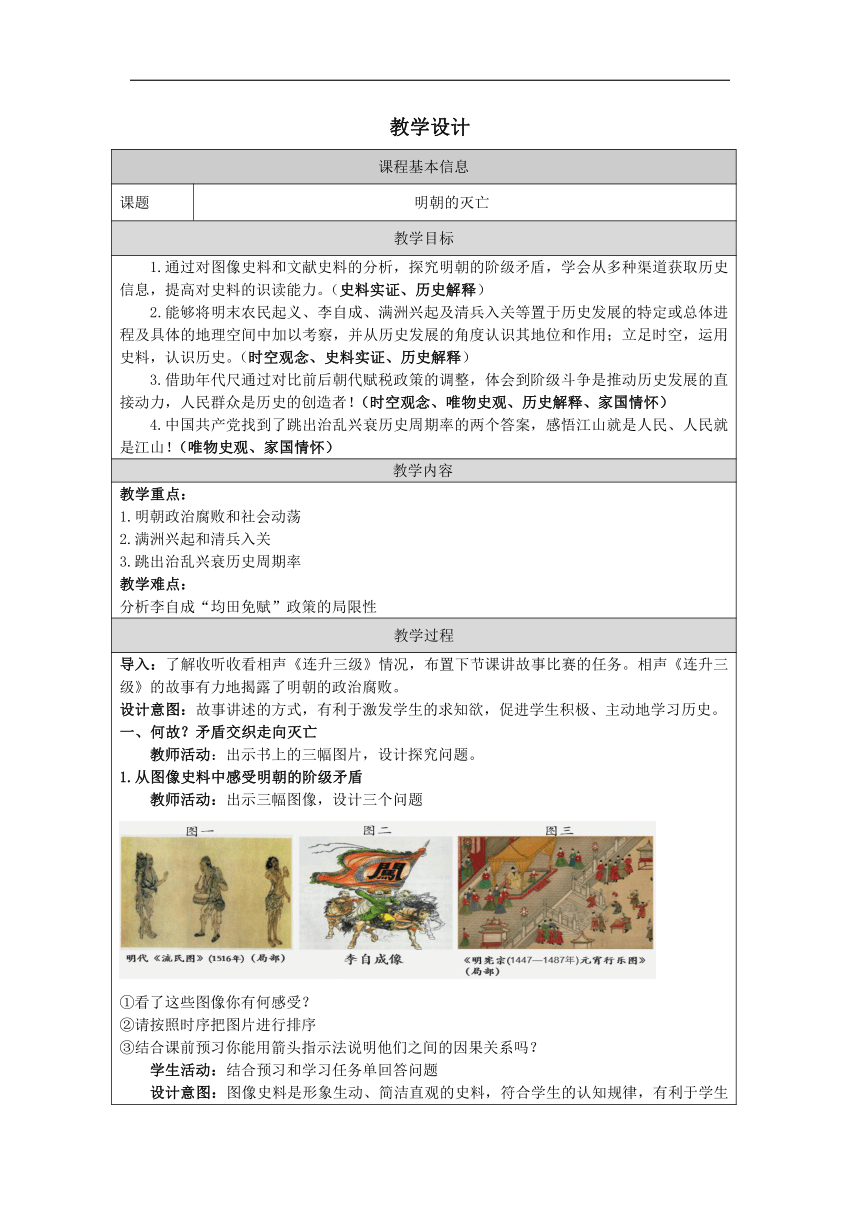

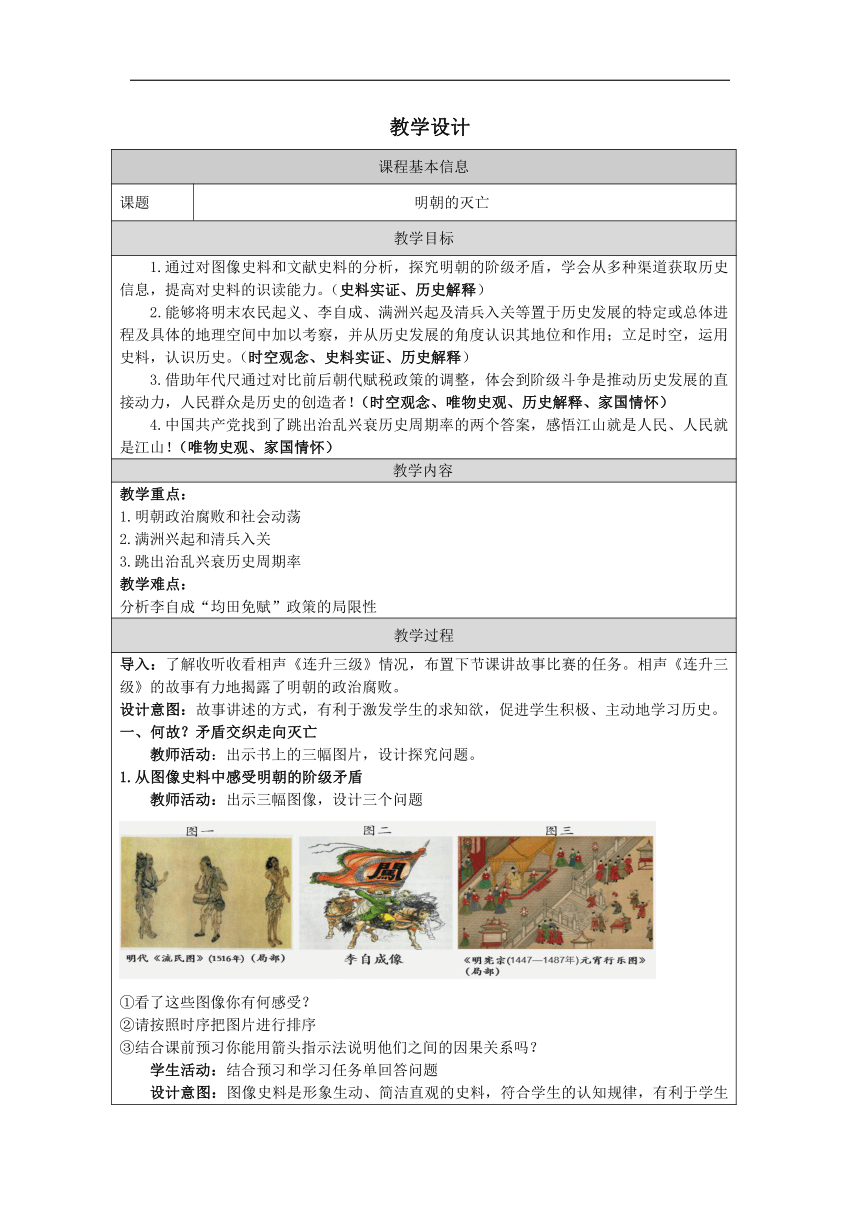

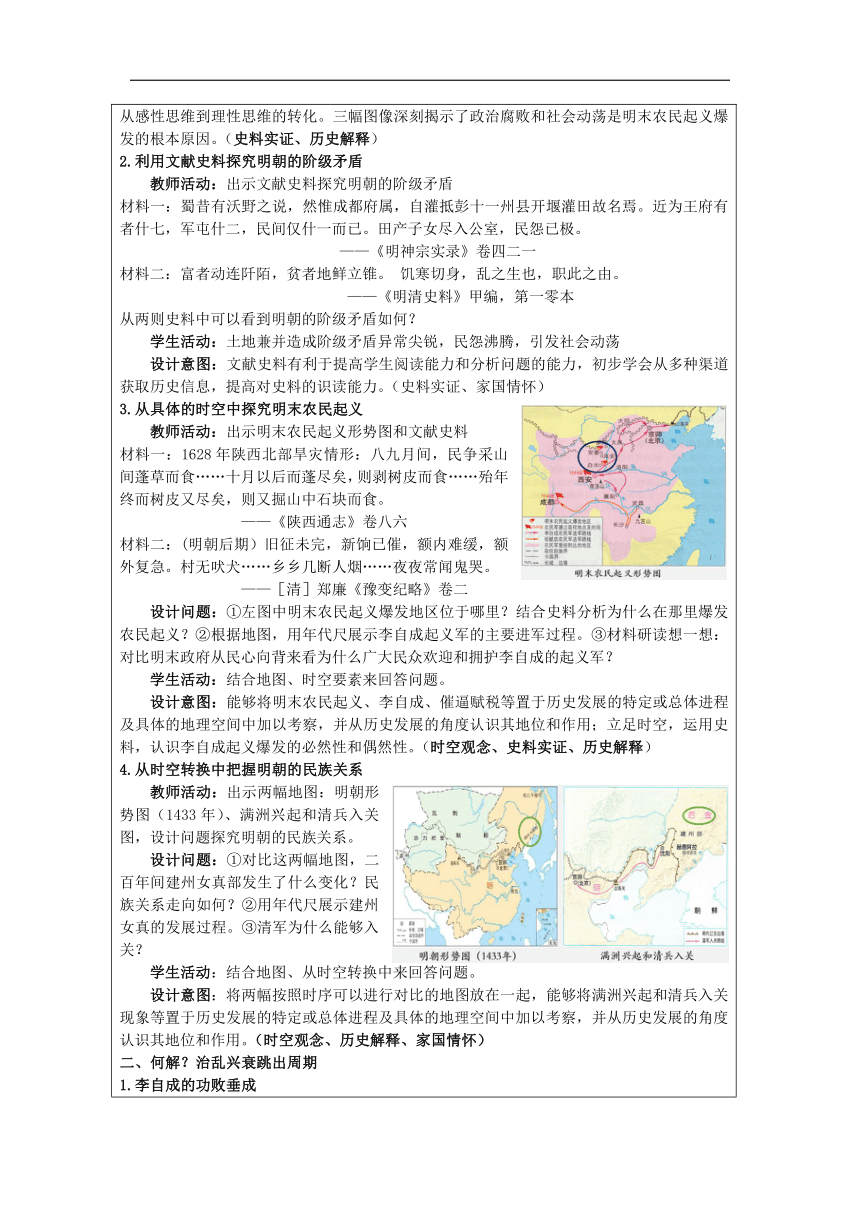

导入:了解收听收看相声《连升三级》情况,布置下节课讲故事比赛的任务。相声《连升三级》的故事有力地揭露了明朝的政治腐败。 设计意图:故事讲述的方式,有利于激发学生的求知欲,促进学生积极、主动地学习历史。 一、何故?矛盾交织走向灭亡 教师活动:出示书上的三幅图片,设计探究问题。 1.从图像史料中感受明朝的阶级矛盾 教师活动:出示三幅图像,设计三个问题 ①看了这些图像你有何感受? ②请按照时序把图片进行排序 ③结合课前预习你能用箭头指示法说明他们之间的因果关系吗? 学生活动:结合预习和学习任务单回答问题 设计意图:图像史料是形象生动、简洁直观的史料,符合学生的认知规律,有利于学生从感性思维到理性思维的转化。三幅图像深刻揭示了政治腐败和社会动荡是明末农民起义爆发的根本原因。(史料实证、历史解释) 2.利用文献史料探究明朝的阶级矛盾 教师活动:出示文献史料探究明朝的阶级矛盾 材料一:蜀昔有沃野之说,然惟成都府属,自灌抵彭十一州县开堰灌田故名焉。近为王府有者什七,军屯什二,民间仅什一而已。田产子女尽入公室,民怨已极。 ——《明神宗实录》卷四二一 材料二:富者动连阡陌,贫者地鲜立锥。 饥寒切身,乱之生也,职此之由。 ——《明清史料》甲编,第一零本 从两则史料中可以看到明朝的阶级矛盾如何? 学生活动:土地兼并造成阶级矛盾异常尖锐,民怨沸腾,引发社会动荡 设计意图:文献史料有利于提高学生阅读能力和分析问题的能力,初步学会从多种渠道获取历史信息,提高对史料的识读能力。(史料实证、家国情怀) 3.从具体的时空中探究明末农民起义 教师活动:出示明末农民起义形势图和文献史料 材料一:1628年陕西北部旱灾情形:八九月间,民争采山间蓬草而食……十月以后而蓬尽矣,则剥树皮而食……殆年终而树皮又尽矣,则又掘山中石块而食。 ——《陕西通志》卷八六 材料二:(明朝后期)旧征未完,新饷已催,额内难缓,额外复急。村无吠犬……乡乡几断人烟……夜夜常闻鬼哭。 ——[清]郑廉《豫变纪略》卷二 设计问题:①左图中明末农民起义爆发地区位于哪里?结合史料分析为什么在那里爆发农民起义?②根据地图,用年代尺展示李自成起义军的主要进军过程。③材料研读想一想:对比明末政府从民心向背来看为什么广大民众欢迎和拥护李自成的起义军? 学生活动:结合地图、时空要素来回答问题。 设计意图:能够将明末农民起义、李自成、催逼赋税等置于历史发展的特定或总体进程及具体的地理空间中加以考察,并从历史发展的角度认识其地位和作用;立足时空,运用史料,认识李自成起义爆发的必然性和偶然性。(时空观念、史料实证、历史解释) 4.从时空转换中把握明朝的民族关系 教师活动:出示两幅地图:明朝形势图(1433年)、满洲兴起和清兵入关图,设计问题探究明朝的民族关系。 设计问题:①对比这两幅地图,二百年间建州女真部发生了什么变化?民族关系走向如何?②用年代尺展示建州女真的发展过程。③清军为什么能够入关? 学生活动:结合地图、从时空转换中来回答问题。 设计意图:将两幅按照时序可以进行对比的地图放在一起,能够将满洲兴起和清兵入关现象等置于历史发展的特定或总体进程及具体的地理空间中加以考察,并从历史发展的角度认识其地位和作用。(时空观念、历史解释、家国情怀) 二、何解?治乱兴衰跳出周期 1.李自成的功败垂成 教师活动:以史为鉴可以知兴替。李自成打天下18年,坐江山42天,当皇帝2天,为什么兴衰如此之快?让我们探究如何跳出治乱兴衰历史周期率? 材料一:进了北京以后,李自成便进了皇宫。丞相牛金星所忙的是筹备登极大典,招揽门生,开科选举。将军刘宗敏所忙的是拶夹降官,搜括赃款,严刑杀人。 ——郭沫若《甲申三百年祭》 材料二:……人民痛恨旧制度,迎来义军,而义军恣意杀掠,京城百姓,家家倾竭。因而希望变成失望,失望变成怨恨,民心思背。 ——高守成《李自成起义失败原因再分析》 根据二则材料分析李自成起义失败原因 学生活动:根据史料讨论回答问题。 设计意图:如何跳出治乱兴衰历史周期率是任何执政者都必须回答的问题,事关国家长治久安,李自成的功败垂成更具有借鉴意义。 讨论:李自成成功在于“均田免赋”,其失败也在于“均田免赋” 教师活动:设计年代尺,通过前后联系与对比的方法突破学习难点。 教师引导学生分析:从“明朝不断加赋”到李自成“均田免赋”、到“滋生人丁永不加赋”再到我国取消农业税是历史发展的进步,是阶级斗争推动历史发展的结果;但随着时空转化,李自成已从打江山变成守江山,其政权运作必须依靠经济财政支撑,而免赋就意味着其政权不能获得经济的强力支撑,他们只能靠“追赃助饷”的办法来解决自己的财政问题,必然会激化新生政权与人民大众的矛盾,土豪打完了,也意味着李自成政权的垮台也为时不远了!坐江山时必须对“均田免赋”政策做出调整。“明朝不断加赋”的政策和李自成“均田免赋”的政策的是古代赋税政策的两个极端!他们跳不出治乱兴衰历史周期率。其失败也在于“均田免赋”也是有一定道理的。 学生活动:学生结合年代尺分组讨论问题。 设计意图:教师要把“均田免赋”这一“点”放到历史长河这一条“线”中去研究,通过“点-线”结合的方式呈现,有助于认清历史的发展规律。借助年代尺通过对比前后朝代赋税政策的调整,体会到阶级斗争是推动历史发展的直接动力,人民群众是历史的创造者!(时空观念、唯物史观、历史解释、家国情怀) 2.我们绝不做李自成 教师活动:我们看一段电视剧《香山叶正红》的片段。 学生活动:通过观看电视剧,感悟李自成政权迅速垮台的原因。 设计意图:通过电视剧的形式拉近历史与现实的距离,历史是最好的清醒剂,体会民心向背的重要性。 2.我们绝不做李自成 教师活动:如何跳出治乱兴衰历史周期率、避免人亡政息、确保政权长期存在的问题。毛泽东同志给出了第一个答案,这就是让人民监督政府。 党的二十大报告再次强调,“党找到了自我革命这一跳出治乱兴衰历史周期率的第二个答案”。 党的二十大报告再次强调,“党找到了自我革命这一跳出治乱兴衰历史周期率的第二个答案”。“中国共产党领导人民打江山、守江山,守的是人民的心。”习近平总书记在党的二十大报告中的论述,指出了跳出治乱兴衰历史周期率的根本所在。 ——《人民网》摘编 学生问题 探讨: 对照明朝的土崩瓦解和李自成的功败垂成,中国共产党找到了跳出治乱兴衰历史周期率的两个答案,你有何感悟? 设计意图:历史是最好的老师,让历史照进现实,让历史为现实服务。(唯物史观、家国情怀) 小结:这节课我们通过学科大概念:阶级矛盾和阶级斗争,并以此大概念整合了学习内容,运用多种可信史料探究明朝的阶级矛盾,立足于时空要素,探究明末农民起义(阶级斗争)爆发的原因、女真族由部落变成与明王朝分庭抗礼的后金政权。 从明朝的土崩瓦解到李自成的功败垂成,都难以跳出治乱兴衰历史周期率,中国共产党找到了跳出治乱兴衰历史周期率的两个答案,我们感悟到江山就是人民、人民就是江山!

课程基本信息

课题 明朝的灭亡

教学目标

1.通过对图像史料和文献史料的分析,探究明朝的阶级矛盾,学会从多种渠道获取历史信息,提高对史料的识读能力。(史料实证、历史解释) 2.能够将明末农民起义、李自成、满洲兴起及清兵入关等置于历史发展的特定或总体进程及具体的地理空间中加以考察,并从历史发展的角度认识其地位和作用;立足时空,运用史料,认识历史。(时空观念、史料实证、历史解释) 3.借助年代尺通过对比前后朝代赋税政策的调整,体会到阶级斗争是推动历史发展的直接动力,人民群众是历史的创造者!(时空观念、唯物史观、历史解释、家国情怀) 4.中国共产党找到了跳出治乱兴衰历史周期率的两个答案,感悟江山就是人民、人民就是江山!(唯物史观、家国情怀)

教学内容

教学重点: 1.明朝政治腐败和社会动荡

2.满洲兴起和清兵入关 3.跳出治乱兴衰历史周期率 教学难点: 分析李自成“均田免赋”政策的局限性

教学过程

导入:了解收听收看相声《连升三级》情况,布置下节课讲故事比赛的任务。相声《连升三级》的故事有力地揭露了明朝的政治腐败。 设计意图:故事讲述的方式,有利于激发学生的求知欲,促进学生积极、主动地学习历史。 一、何故?矛盾交织走向灭亡 教师活动:出示书上的三幅图片,设计探究问题。 1.从图像史料中感受明朝的阶级矛盾 教师活动:出示三幅图像,设计三个问题 ①看了这些图像你有何感受? ②请按照时序把图片进行排序 ③结合课前预习你能用箭头指示法说明他们之间的因果关系吗? 学生活动:结合预习和学习任务单回答问题 设计意图:图像史料是形象生动、简洁直观的史料,符合学生的认知规律,有利于学生从感性思维到理性思维的转化。三幅图像深刻揭示了政治腐败和社会动荡是明末农民起义爆发的根本原因。(史料实证、历史解释) 2.利用文献史料探究明朝的阶级矛盾 教师活动:出示文献史料探究明朝的阶级矛盾 材料一:蜀昔有沃野之说,然惟成都府属,自灌抵彭十一州县开堰灌田故名焉。近为王府有者什七,军屯什二,民间仅什一而已。田产子女尽入公室,民怨已极。 ——《明神宗实录》卷四二一 材料二:富者动连阡陌,贫者地鲜立锥。 饥寒切身,乱之生也,职此之由。 ——《明清史料》甲编,第一零本 从两则史料中可以看到明朝的阶级矛盾如何? 学生活动:土地兼并造成阶级矛盾异常尖锐,民怨沸腾,引发社会动荡 设计意图:文献史料有利于提高学生阅读能力和分析问题的能力,初步学会从多种渠道获取历史信息,提高对史料的识读能力。(史料实证、家国情怀) 3.从具体的时空中探究明末农民起义 教师活动:出示明末农民起义形势图和文献史料 材料一:1628年陕西北部旱灾情形:八九月间,民争采山间蓬草而食……十月以后而蓬尽矣,则剥树皮而食……殆年终而树皮又尽矣,则又掘山中石块而食。 ——《陕西通志》卷八六 材料二:(明朝后期)旧征未完,新饷已催,额内难缓,额外复急。村无吠犬……乡乡几断人烟……夜夜常闻鬼哭。 ——[清]郑廉《豫变纪略》卷二 设计问题:①左图中明末农民起义爆发地区位于哪里?结合史料分析为什么在那里爆发农民起义?②根据地图,用年代尺展示李自成起义军的主要进军过程。③材料研读想一想:对比明末政府从民心向背来看为什么广大民众欢迎和拥护李自成的起义军? 学生活动:结合地图、时空要素来回答问题。 设计意图:能够将明末农民起义、李自成、催逼赋税等置于历史发展的特定或总体进程及具体的地理空间中加以考察,并从历史发展的角度认识其地位和作用;立足时空,运用史料,认识李自成起义爆发的必然性和偶然性。(时空观念、史料实证、历史解释) 4.从时空转换中把握明朝的民族关系 教师活动:出示两幅地图:明朝形势图(1433年)、满洲兴起和清兵入关图,设计问题探究明朝的民族关系。 设计问题:①对比这两幅地图,二百年间建州女真部发生了什么变化?民族关系走向如何?②用年代尺展示建州女真的发展过程。③清军为什么能够入关? 学生活动:结合地图、从时空转换中来回答问题。 设计意图:将两幅按照时序可以进行对比的地图放在一起,能够将满洲兴起和清兵入关现象等置于历史发展的特定或总体进程及具体的地理空间中加以考察,并从历史发展的角度认识其地位和作用。(时空观念、历史解释、家国情怀) 二、何解?治乱兴衰跳出周期 1.李自成的功败垂成 教师活动:以史为鉴可以知兴替。李自成打天下18年,坐江山42天,当皇帝2天,为什么兴衰如此之快?让我们探究如何跳出治乱兴衰历史周期率? 材料一:进了北京以后,李自成便进了皇宫。丞相牛金星所忙的是筹备登极大典,招揽门生,开科选举。将军刘宗敏所忙的是拶夹降官,搜括赃款,严刑杀人。 ——郭沫若《甲申三百年祭》 材料二:……人民痛恨旧制度,迎来义军,而义军恣意杀掠,京城百姓,家家倾竭。因而希望变成失望,失望变成怨恨,民心思背。 ——高守成《李自成起义失败原因再分析》 根据二则材料分析李自成起义失败原因 学生活动:根据史料讨论回答问题。 设计意图:如何跳出治乱兴衰历史周期率是任何执政者都必须回答的问题,事关国家长治久安,李自成的功败垂成更具有借鉴意义。 讨论:李自成成功在于“均田免赋”,其失败也在于“均田免赋” 教师活动:设计年代尺,通过前后联系与对比的方法突破学习难点。 教师引导学生分析:从“明朝不断加赋”到李自成“均田免赋”、到“滋生人丁永不加赋”再到我国取消农业税是历史发展的进步,是阶级斗争推动历史发展的结果;但随着时空转化,李自成已从打江山变成守江山,其政权运作必须依靠经济财政支撑,而免赋就意味着其政权不能获得经济的强力支撑,他们只能靠“追赃助饷”的办法来解决自己的财政问题,必然会激化新生政权与人民大众的矛盾,土豪打完了,也意味着李自成政权的垮台也为时不远了!坐江山时必须对“均田免赋”政策做出调整。“明朝不断加赋”的政策和李自成“均田免赋”的政策的是古代赋税政策的两个极端!他们跳不出治乱兴衰历史周期率。其失败也在于“均田免赋”也是有一定道理的。 学生活动:学生结合年代尺分组讨论问题。 设计意图:教师要把“均田免赋”这一“点”放到历史长河这一条“线”中去研究,通过“点-线”结合的方式呈现,有助于认清历史的发展规律。借助年代尺通过对比前后朝代赋税政策的调整,体会到阶级斗争是推动历史发展的直接动力,人民群众是历史的创造者!(时空观念、唯物史观、历史解释、家国情怀) 2.我们绝不做李自成 教师活动:我们看一段电视剧《香山叶正红》的片段。 学生活动:通过观看电视剧,感悟李自成政权迅速垮台的原因。 设计意图:通过电视剧的形式拉近历史与现实的距离,历史是最好的清醒剂,体会民心向背的重要性。 2.我们绝不做李自成 教师活动:如何跳出治乱兴衰历史周期率、避免人亡政息、确保政权长期存在的问题。毛泽东同志给出了第一个答案,这就是让人民监督政府。 党的二十大报告再次强调,“党找到了自我革命这一跳出治乱兴衰历史周期率的第二个答案”。 党的二十大报告再次强调,“党找到了自我革命这一跳出治乱兴衰历史周期率的第二个答案”。“中国共产党领导人民打江山、守江山,守的是人民的心。”习近平总书记在党的二十大报告中的论述,指出了跳出治乱兴衰历史周期率的根本所在。 ——《人民网》摘编 学生问题 探讨: 对照明朝的土崩瓦解和李自成的功败垂成,中国共产党找到了跳出治乱兴衰历史周期率的两个答案,你有何感悟? 设计意图:历史是最好的老师,让历史照进现实,让历史为现实服务。(唯物史观、家国情怀) 小结:这节课我们通过学科大概念:阶级矛盾和阶级斗争,并以此大概念整合了学习内容,运用多种可信史料探究明朝的阶级矛盾,立足于时空要素,探究明末农民起义(阶级斗争)爆发的原因、女真族由部落变成与明王朝分庭抗礼的后金政权。 从明朝的土崩瓦解到李自成的功败垂成,都难以跳出治乱兴衰历史周期率,中国共产党找到了跳出治乱兴衰历史周期率的两个答案,我们感悟到江山就是人民、人民就是江山!

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源