湖北省鄂东新领先协作体2023-2024学年高二下学期3月联考试题 历史(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省鄂东新领先协作体2023-2024学年高二下学期3月联考试题 历史(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-01 10:29:53 | ||

图片预览

文档简介

高二历史试卷

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1. 中华文化中“中”的观念由来已久。史学家唐兰认为“中”最初为氏族时代议事场所居中之徽帜,群众望之而趋附,其所立之地恒为中央,“因更引申为一切之中”。商周以降,“择天下之中而立国,择国之中立宫,择宫之中立庙”成为重要的政治思想。这反映出( )

A. 早期政治的中央集权特点 B. 中华文明多元一体格局

C. 古代建都以地理中心为主 D. 中华文明的连续性特征

2. 唐开元年间,朝廷所需丝织品多取自河南、河北,当时河南的丝织业水平首屈一指,其次为河北,淮南、江南的丝织品难以与之匹敌。到了唐后期,朝廷所需丝织品转而取自淮、浙等地。这种转变源于( )

A. 长途贩运得到发展 B. 中央政府实力萎缩

C. 南方经济超过北方 D. 海上丝绸之路兴起

3. 北宋张载任官时,以“不刑一人”为理想的治政标准。他常设酒食招待乡里的老人,询问其疾苦,并教导他们训诫子弟的方法; 为使县里颁布的文告家喻户晓,他还常把乡长们召集到衙门,“谆谆口谕,使往告其里闾”。这些做法( )

A. 体现了无为而治的思想 B. 反映了律令儒家化的趋势

C. 强调了基层教化的作用 D. 利用乡约以净化民风民俗

4. 西安碑林博物馆藏有一幅碑刻华夷图,这幅图以唐代《海内华夷图》为底本,绘于北宋徽宗时期,南宋镌刻于碑石。图中注明楼兰、鄯善、于阗、莎车、疏勒等南疆诸国与安西四镇,以及西汉至宋中原王朝经略西域的情形。该图( )

A. 体现宋朝强化边疆治理的意图 B. 展现宋代沟通东西交往的成果

C. 可用于研究宋代地方行政区划 D. 寄托恢复汉唐故土的政治理想

5. 中国古代的“丁”多指成年男性,但清中期以后某些册籍中表示“丁”的数量却出现了小数,如道光年间《保宁府志》载当地丁数实为“15232.6894664丁”,又或

者对“丁”的统计使用“升”“合”“勺”“撮”等粮食计量单位。下列能解释上述现象的是( )

A. 户籍管理松弛散乱 B. 实物折算银两征税

C. 地主赋役转嫁佃农 D. 赋役变革摊丁入亩

6. 至正十八年(1358年) 三月,朱元璋命提刑按察司佥事分巡郡县录囚,凡答罪者释之,杖者减半,重囚杖七十,有赃者免征。1368年朱元璋登基后,先后颁布《大诰》《大诰武臣》和量刑较重的《大明律》,并设置锦衣卫和诏狱,频施廷杖。这反映了( )

A. 统治集团内部矛盾趋向缓和 B. 时代变化影响立法精神

C. 法律建设旨在整顿司法腐败 D. 社会治理水平逐步提高

7. 根据中英《天津条约》,汉口于1861年3月正式对外开放。1900年,清政府决定自开湖北武昌为通商口岸,取消界内土地永租权,取消外国人对界内的行政管理权,外国人只有纳税义务而无权征税。材料体现了清政府( )

A. 传统宗藩关系的解体 B. 闭关自守的放弃

C. 国家主权意识的增强 D. 中央权力的下移

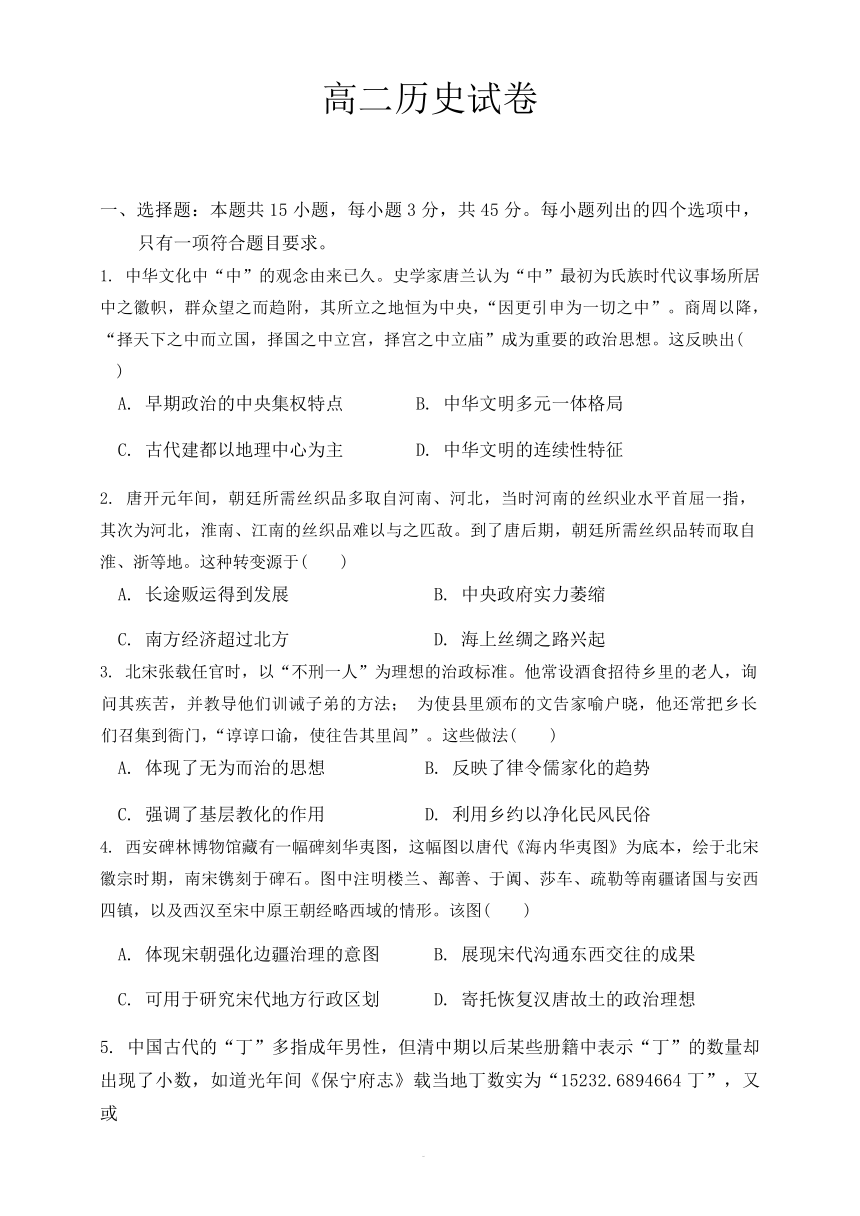

8. 读下图,“英雄”一词的高频亮相表明( )

A. 国人对摆脱民族危机建立现代国家的渴望

B. 义和团扶清灭洋口号得到国人的普遍支持

C. 列强侵略使国人的民族主义意识开始觉醒

D. 严重的民族危机下国人对政治人物的关注

2

9.《红色中华》是苏维埃政府的机关报,下表1是该报刊发的部分决议和且传报追的标题。由此可知,中国共产党( )

时间 期号 类型 标题

1932年3月23日 第15 期 决议 临时中央政府文告: 人民委员会对于植树问题的决议案

1934年2月16日 第150期 决议 拥护二苏大会(中华苏维埃共和国第二次全国苏维埃代表大会)经济建设决议,增植树木,保护森林

1934年4月12日 第174 期 宣传报道 十里长坡大埔区开始兴筑

1934年4月 19日 第177期 宣传报道 会昌修坡一○三○座; 会昌反动分子放火烧山,高排区烧去一百九十六块山林

表1

A. 重视发展生产应对经济封锁 B. 注重信息公开落实生态治理

C. 加强舆论宣传稳固红色政权 D. 坚持贯彻落实土地革命方针

10.1980年,中国共有建制镇2600个, 1985 年增加到6600个, 而到1997年底中国建制镇的数量达到 16702个。该现象可作为史料直接用于证明中国( )

A. 经济结构变化显著 B. 城市经济体制改革启动

C. 区域经济均衡发展 D. 基层自治水平不断提升

11.表2反映了印度数字发明和传播的概况:

笈多帝国时期 古代印度婆罗谜字体十位数字符号确立起来, 印度数字首先被印度周邻斯里兰卡、缅甸、柬埔寨等国汲取。

大约公元五世纪 印度数字经由商人传至欧洲,但并未产生很大影响。

公元七世纪 随着阿拉伯势力崛起,印度数字始为西亚一些国家所接受。

七世纪末、八世纪初 一些阿拉伯学者逐渐采用并修改补充印度婆罗谜字体十位数字,后来这种阿拉伯人修改的印度数字又经由他们之手传入欧洲。

公元十二世纪 欧洲许多地区开始比较普遍地学习和运用印度数字。

表2

材料表明( )

A. 经济繁荣促进科技创新 B. 古代印度文明领先于世界

C. 文明传承助推社会转型 D. 阿拉伯人沟通东西方文化

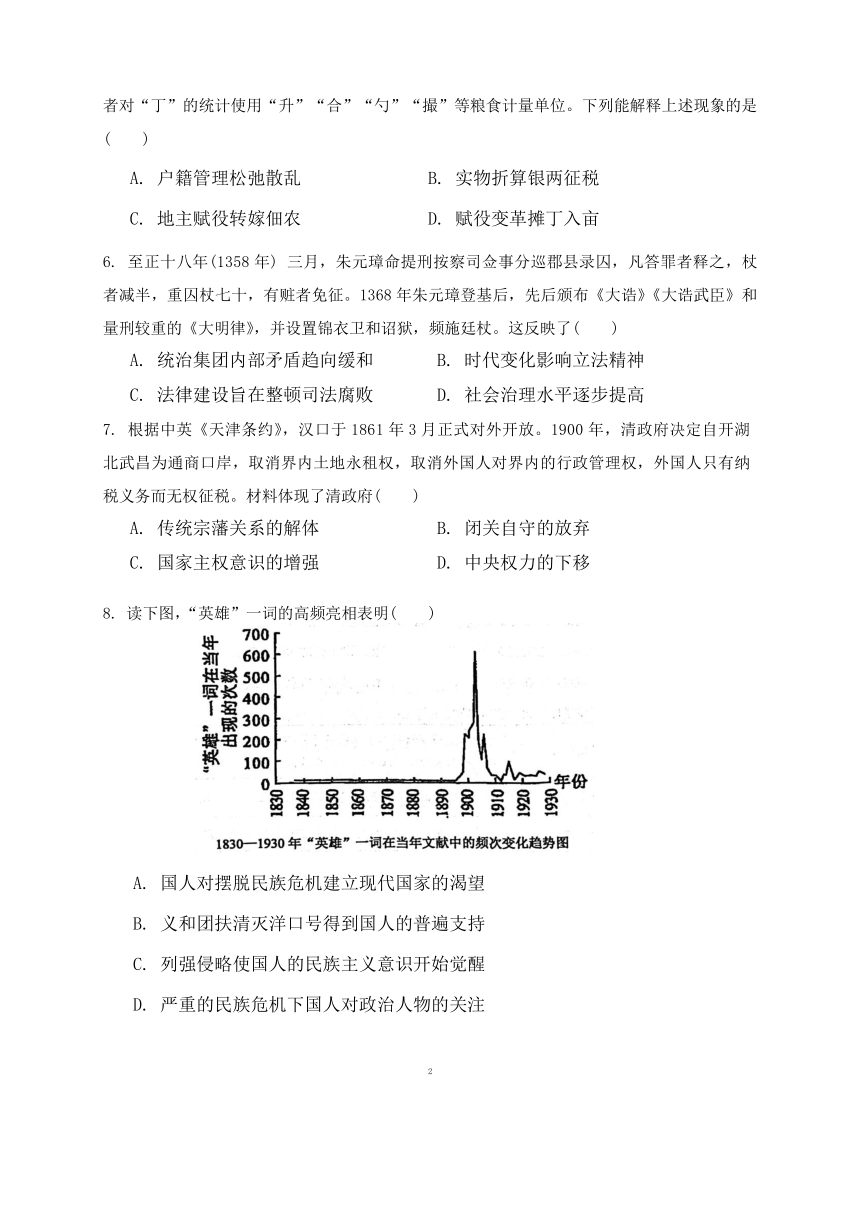

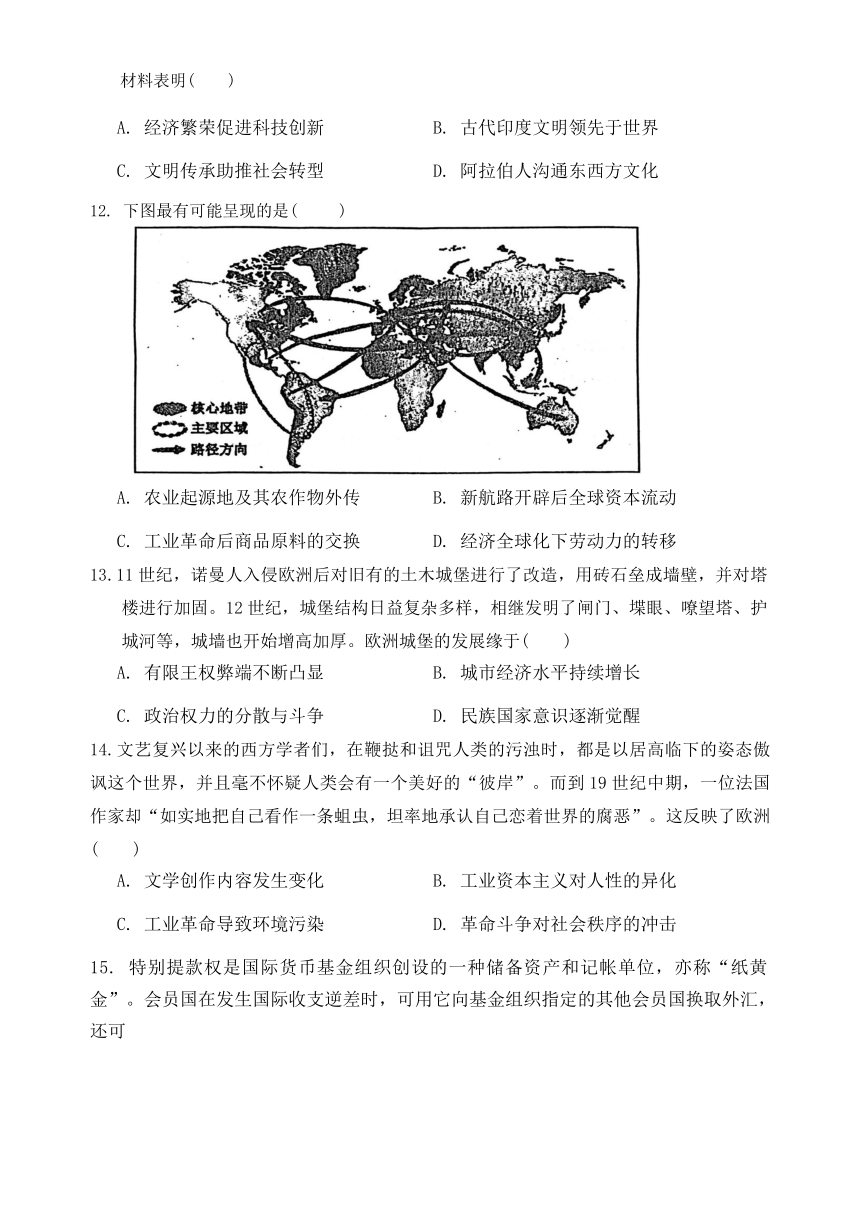

12. 下图最有可能呈现的是( )

A. 农业起源地及其农作物外传 B. 新航路开辟后全球资本流动

C. 工业革命后商品原料的交换 D. 经济全球化下劳动力的转移

13.11世纪,诺曼人入侵欧洲后对旧有的土木城堡进行了改造,用砖石垒成墙壁,并对塔楼进行加固。12世纪,城堡结构日益复杂多样,相继发明了闸门、堞眼、嘹望塔、护城河等,城墙也开始增高加厚。欧洲城堡的发展缘于( )

A. 有限王权弊端不断凸显 B. 城市经济水平持续增长

C. 政治权力的分散与斗争 D. 民族国家意识逐渐觉醒

14.文艺复兴以来的西方学者们,在鞭挞和诅咒人类的污浊时,都是以居高临下的姿态傲讽这个世界,并且毫不怀疑人类会有一个美好的“彼岸”。而到19世纪中期,一位法国作家却“如实地把自己看作一条蛆虫,坦率地承认自己恋着世界的腐恶”。这反映了欧洲( )

A. 文学创作内容发生变化 B. 工业资本主义对人性的异化

C. 工业革命导致环境污染 D. 革命斗争对社会秩序的冲击

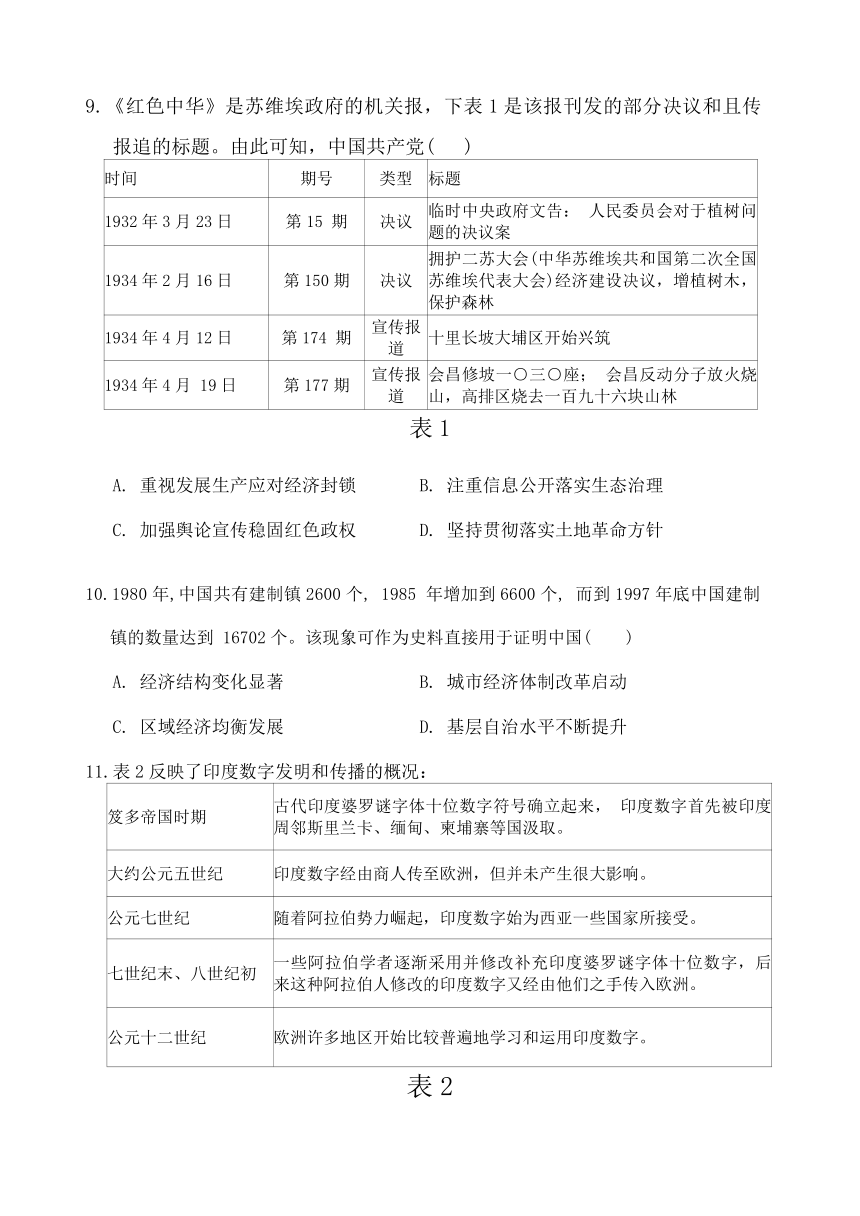

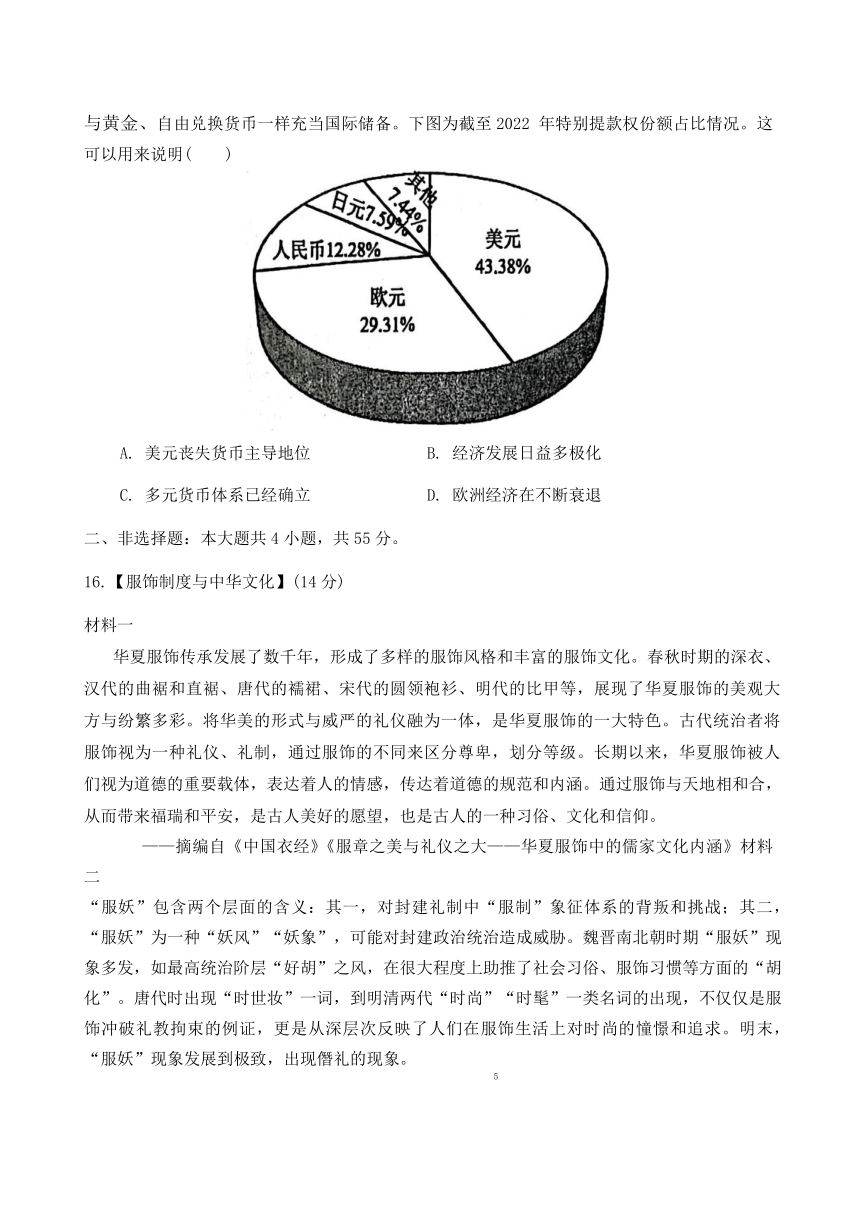

15. 特别提款权是国际货币基金组织创设的一种储备资产和记帐单位,亦称“纸黄金”。会员国在发生国际收支逆差时,可用它向基金组织指定的其他会员国换取外汇,还可

与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备。下图为截至2022 年特别提款权份额占比情况。这可以用来说明( )

A. 美元丧失货币主导地位 B. 经济发展日益多极化

C. 多元货币体系已经确立 D. 欧洲经济在不断衰退

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【服饰制度与中华文化】(14分)

材料一

华夏服饰传承发展了数千年,形成了多样的服饰风格和丰富的服饰文化。春秋时期的深衣、汉代的曲裾和直裾、唐代的襦裙、宋代的圆领袍衫、明代的比甲等,展现了华夏服饰的美观大方与纷繁多彩。将华美的形式与威严的礼仪融为一体,是华夏服饰的一大特色。古代统治者将服饰视为一种礼仪、礼制,通过服饰的不同来区分尊卑,划分等级。长期以来,华夏服饰被人们视为道德的重要载体,表达着人的情感,传达着道德的规范和内涵。通过服饰与天地相和合,从而带来福瑞和平安,是古人美好的愿望,也是古人的一种习俗、文化和信仰。

——摘编自《中国衣经》《服章之美与礼仪之大——华夏服饰中的儒家文化内涵》材料二

“服妖”包含两个层面的含义:其一,对封建礼制中“服制”象征体系的背叛和挑战;其二,“服妖”为一种“妖风”“妖象”,可能对封建政治统治造成威胁。魏晋南北朝时期“服妖”现象多发,如最高统治阶层“好胡”之风,在很大程度上助推了社会习俗、服饰习惯等方面的“胡化”。唐代时出现“时世妆”一词,到明清两代“时尚”“时髦”一类名词的出现,不仅仅是服饰冲破礼教拘束的例证,更是从深层次反映了人们在服饰生活上对时尚的憧憬和追求。明末,“服妖”现象发展到极致,出现僭礼的现象。

5

—摘编自周韦《从“服制”与“服妖”论中国古代服饰的社会功能》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括中国古代服饰文化的内涵。(6分)

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析“服妖”现象出现的原因。(8分)

17.【刑罚的演变】(14分)

材料一

内容 出处

周道既衰,穆王眊荒, 命甫侯度时作刑, 以诘四方。 墨罚之属千, 劓罚之属千, 髌罚之属五百, 宫罚之属三百, 大辟之罚其属二百。 五刑之属三千,盖多于平邦中典五百章, 所谓刑乱邦用重典者也。 (墨、劓、髌、宫、大辟都是残害肢体的肉刑) 《汉书·刑法志》

汉文除肉刑,善矣, 而以髡笞(kūn chī 剃去须发, 鞭打身体)代之。 《文献通考》

及隋唐以来,始制五刑, 曰笞、杖、徒、流、死。

材料二

宋朝刑罚体系基本沿袭唐制,在此基础上又新创折杖法以示宽刑。充军刑在明朝得到了广泛的运用,它是强制犯人到边远地区屯种或充实军伍的刑罚,次于死刑而重于流刑。清朝法律将定型于隋唐并沿用至明的笞刑和杖刑进行了改革,即将笞刑与杖刑的刑具统一改为竹板并减少刑数。刑法的改良,起于清末的改订旧律。其时改笞杖为罚金,以工作代徒流。后来定《新刑律》,才分主刑为死刑(用绞,于狱中行之)、无期徒刑、有期徒刑、拘役、罚金五种,从刑为没收、夺公权两种。

——摘编自吕思勉《中国通史》

(1) 根据材料一并结合所学,分析汉初刑罚改革的原因。(6分)

(2) 根据材料并结合所学,概括隋唐至清代刑罚的演变趋势,并加以评价。(8分)

6

18.【近代国际移民】(15分)

材料一

鸦片战争以来,越来越多的中国人从中国的南部和东部出发,出国谋生。到19世纪70年代,6.3万中国人来到美国,其中多数人生活在“金山”——加利福尼亚。这些早期出国者大多是契约华工或称苦力、“猪仔”。他们名义上是受雇到海外与外国资本家或华人工头订立契约来做工的,实际上大多数华工是被人用欺骗、诱拐、绑架的手段运往海外的,他们从事最繁重的工作并无人身自由。当时美国人克拉克的调查报告中说白种人不愿做的活就强迫华工去做。华人劳工不仅仅在美国西进运动的采矿业中付出了劳动,更为著名的是他们在修筑横贯美国东西铁路中洒下的血与汗。他们不论严寒酷暑,一直工作在高山峡谷、人迹罕至之地,很多人因劳累身亡。据老华侨说,华工前后参加筑路的有四五万人,因筑路而牺牲的不下万人。

——摘编自张晓路《西进路上的血泪与荣光》

材料二

19世纪60—80年代,随着相当数量城外移民的进入和租界的建立,上海人有了更多的机会接触域外的物质文明、风俗礼仪和精神文化,对域外文化的兴趣日益增长,态度开始发生巨大的变化。英语开始被视为了解西方文明的钥匙。官方同文馆和广方言馆的建立,都透露出官方对外语教学的重视。而随着中外交往的扩大和贸易的发展,翻译中介人员的需求也大大扩展,掌握外语的人可以充任买办,得到更多的就业机会和更高的工资,这也推动了上海的英语学习热潮兴起。

——摘编自刘叶华《浅议洋泾浜英语在近代上海的使用状况》

(1) 根据材料一并结合所学知识,简析鸦片战争后华工大量移民美国西部的原因。(7分)

(2) 根据材料二并结合所学知识,评价近代域外移民在上海的活动。(8分)

19.【伟大的共存】(12分)

亚里士多德曾说,动物是大自然赐给人类的礼物,“既是好劳力又是美味佳肴”。对人类来说,最重要的是驴、牛、马、骆驼之类的动力型动物,它们让人类获得了更大的肌肉力,使人类不仅可以耕种更多的田地,而且可以运输更多货物,或更快速地移动,人类世界由此发生了天翻地覆的变化。剑桥大学考古学及人类学博士莱恩·费根的《伟大的共存:改变人类历史的

7

8个动物伙伴》(狗、山羊、绵羊、猪、牛、驴、马和骆驼)讲述的就是人类与动物共同经历的这段历史。在费根看来,人类不仅改变了动物,动物同时也改变了人类。

请以“动物与人类发展史”为主题,任选一种或两种动物,自拟标题,运用所学知识阐述动物与人类发展的关系。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)

答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 D B C D D B C A B A D A C B B

1.【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:“中”的观念在氏族时代即已产生,既是方位称谓更有中心、中央之意。这一观念在商周及之后的政治社会生活中得以延续和发展,如择中建都、择中立宫等,D项正确;早期政治尚未形成中央权力的高度集中,排除A项;“中华文明多元一体”指的是多元起源,中原核心,中国是一个多民族的国家,每个民族都有自己的独特文化,而这些文化又互相融合,在统一的中华文化中融为一体,材料未体现,排除B项;“都以地理中心为主”的表述过于绝对,排除C项。故选D项。

【答案】B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是原因题。时空范围为唐代(中国)。唐朝前期,丝织品主要来源于黄河流域,但是唐后期,由于安史之乱的冲击,北方经济受到重创,中央实力下降,北方多为强藩,因此丝织品来源转为长江流域,B项正确;朝廷所需的丝织品主要是来自于赋税,而非市场,排除A项;材料信息并不能证明当时南方的经济超过了北方,排除C项;海上丝绸之路兴起是在汉代,排除D项。故选B项。

【答案】C

【详解】本题为多类型单项选择题。根据选项用词可知,这是本质题、影响题。时空范围为宋代(中国)。张载为官时期,重德轻刑,利用基层的乡老、乡长来劝谕百姓,体现了其重视基层教化的作用,C项正确;张载经常召集乡老乡长,并非无为,排除A项;律令儒家化强调的是法律中渗透了大量儒家思想,与材料主旨不符,排除B项;张载为官时期,并未提到对乡约的利用,排除D项。故选C项。

4.【答案】D

【详解】由材料“这幅图以唐代《海内华夷图》……的情形”可知,北宋和南宋时期绘制华夷图,包含了汉唐大一统时期经略西域的情形,结合宋朝偏安一隅的历史背景,这幅图在这一时期的绘制和镌刻寄托了当时想要恢复汉唐故土的美好政治理想,所以答案选D。A 选项宋朝偏安一隅,西域地区并没有纳入到王朝疆域版图中,与史实不符排除。B选项宋朝东西交往的成果主要强调的是中外的交往史实,与材料表达的主旨不符合,排除。C选项该图与宋朝的疆域范围不符合,西域地区并不在宋朝的疆域范围内,排除。

5.【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。据所学知识可知,雍正时期实行摊丁入亩,废除人头税,把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银,材料中对丁的统计采取了粮食计量单位的统计方式,体现了赋役制度变革的影响,D项正确;丁的数量出现小数并非因为管理松弛散乱出现的失误,而是因为赋役制度的变革,排除A项;据材料“对‘丁’的统计使用……粮食计量单位”可知,材料没有涉及将食物折算成银两征收赋税,排除B项;材料只涉及对丁数量的统计发生变化,主要涉及国家赋税的征收,没有涉及地主与佃农之间的关系,排除C项。故选D项。

6.【答案】B

【详解】材料表明至正十八年(1358年)三月,朱元璋为了适应与群雄逐鹿、争取民众支持的需要,立法思想主要体现在“宽”上,而1368年朱元璋在立国之后为了确保君主专制制度,其立法思想由“宽”转向“严”,故B项正确。立法思想由“宽”转向“严”,恰恰体现统治集团内部矛盾的激化,A项错误。明代法律建设的目的是巩固君主专制统治,“整顿司法腐败”是手段而非目的,C项错误。立法思想的变化无法体现社会治理水平逐步提高,D项错误。

【答案】C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料“1900年,清政府决定自开湖北武昌为通商口岸,取消界内土地永租权,取消外国人对界内的行政管理权,外国人只有纳税义务而无权征税”可知,清政府自行开辟湖北武昌为通商口岸,取消了外国人一系列特权,表明清政府国家主权意识的增强,C项正确;材料表明清政府国家主权意识的增强,未涉及传统宗藩关系,排除A项;1840年鸦片战争后,清政府就已逐渐放弃闭关自守,排除B项;材料表明清政府国家主权意识的增强,未体现中央权力的下移,排除D项。故选C项。

【答案】A

【详解】列强的侵略,民族危机的加深,传统秩序崩溃之际,需要有智识和勇气兼备、为国家和公众利益不懈努力的精英式英雄人物引领现代国家转型。“英雄”的高频亮相与中国试图摆脱民族危机建立起现代国家的热望相呼应,故A项正确。政治人物不等于英雄,故D排除:B项C项与史实不符。

【答案】B

【详解】材料有发展生产、爱护植被等相关报道,体现的是中国共产党关注生态治理且进行了信息公开,故选B项;材料中没有提到是为了“应对经济封锁”或是“稳固红色政权”这样的目的,排除A项和C项;土地革命是打土豪分田地、废除封建剥削等,与材料的内容无关,排除D项。

【答案】A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(中国)。据材料信息“1980年,中国共有建制镇2600个,1985年增加到6600个,而到1997年底中国建制镇的数量达到16702个”可知,自1980年至1997年,中国建制镇的数量快速发展,结合所学知识可知,改革开放以来,伴随着农村经济体制改革,实行家庭联产承包责任制,在农村撤销人民公社,建立乡镇政府,所以史料可以反映农村经济体制改革的情况,A项正确;材料反映的是农村经济体制改革,与城市经济体制改革无关,排除B项;材料只反映了整体建制镇的数量,不能反映不同区域间的发展情况,排除C项;乡镇政府属于基层政权建设,并非基层自治,排除D项。故选A项。

11.【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(世界)。根据材料可知,印度数字最初由古印度人发明,以早期的形式传给阿拉伯人,阿拉伯人对其进行修改(又称阿拉伯数字),后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化。因此,材料表明阿拉伯人沟通东西方文化,D项正确;材料反映了印度数字发明和传播的概况,未体现经济繁荣促进科技创新,排除A项;材料内容没有对不同古文明进行对比,不能体现古代印度文明“领先世界”,排除B项;材料表明阿拉伯人沟通东西方文化,未涉及社会转型,排除C项。故选D项。

12.【答案】A

13.【答案】C

【详解】根据材料,城堡改造“用砖石垒成墙壁,并对塔楼进行加固”“发明闸门、堞眼、瞭望塔、护城河等,城墙也开始增高加厚”,这反映了城堡的军事防御功能,这与政治权力的分散与斗争有关,选C。有限王权始于大宪章,与材料中的时间不符,排除A。城堡的军事防御功能与城市经济的发展没有逻辑关联,排除B。此时民族国家意识尚未觉醒,排除D。

【答案】B

【详解】据材料可知文艺复兴时期,对未来美好社会还充满向往。到19世纪中期,坦然接受了资本主义社会的丑恶现状,这是人性的异化,故B项正确;文学创作内容的变化是材料的表象,并非实质,故排除A项;C项表述片面,与材料主旨不符,故排除。革命斗争材料未体现,故排除D项。

【答案】B

【详解】特别提款权的份额占比体现了国家的经济实力和国际影响力,可以用来说明经济发展的多极化,故B项正确:美元主导地位没有丧失,多元货币体现并未确立,欧洲经济不断衰退,都与史实不符,故排除ACD三项。

16.(14分)

(1)内涵:礼仪(等级鲜明、区分尊卑,别等级);道德教化;多样;美观;天人合一。(答出一点得2分,任答三点得6分)

(2)原因:社会秩序的变革;民族交融;商品经济的冲击;统治者的提倡;个人审美与时尚观念的变化(人文主义的发展);门第等级的淡化。(答出一点得2分,任答四点8分)

17.(14分)

(1)历史原因:先秦刑罚繁苛;吸取秦朝速亡教训。(2分,任答1点即可)

现实原因:缓和社会矛盾;恢复社会经济;尊崇黄老思想,与民休息。(4分,任答2点即可)

(学生笼统回答“缓和社会矛盾、巩固统治”只给2分)

(2)趋势:由传统刑罚向近代刑法转变;由重刑向轻刑转变;由繁琐向简明转变。(4分,任答2点即可)

评价:顺应时代变化不断调整,以维护专制统治,但客观上有利于中国法制近代化,为民主法治思想的传播等提供了法律保障。(4分)

(学生笼统回答“顺应了历史潮流,推动了中国近代化,但具有一定的局限性”只给2分)

18.(15分)

(1)原因:美国西进运动及黑人奴隶制度的废除带来巨大的劳动力缺口;美国西部采矿业

和交通业发展的需要;美国政府允许移民;《北京条约》签订,清政府允许华

工出国;鸦片战后,中国东部沿海大量农民和手工业者破产,迫于生计赴海外

谋生;资本家对华工的诱骗、拐卖。(7分,答出四点即可)

评价:适应了殖民侵略的需要;破坏了中国主权;便利了列强对中国经济掠夺与宗教

文化侵略。(4分,答出两点即可)

客观上给中国带来了先进的科技文化和思想观念;助推了近代中国自然经济的

解体;促进了中国民族工业的产生与发展;引起了上海社会习俗的变化。(4

分,答出两点即可)

(12分)

示例1:牛的驯化和使用推动古代世界农耕文明的发展。

牛的驯化推动农业发展,促进生产关系的变革。牛不仅被用来拉车,也被用来耕地,战国时期牛被广泛的用于农业生产,牛耕的使用是农业动力的重大变革,是生产力的重大进步,它大大提高了人们的耕作效率,荒地得到开发,最终使封建土地私有制确立和推动小农经济的发展,实现了生产关系的重大变革。

牛肉和牛奶丰富了人类饮食结构,促进人类体质的提升。奶牛提供了高营养的牛奶,牛肉也是一种营养极其丰富的食物。牛肉和牛奶丰富了人们物质生活,促进人类生活质量的提高。

牛作为古代世界重要的农业动力,也是人们重要的食物来源,有力地推动了农耕文明的发展与繁荣,是人类文明进步的重要体现。

示例2:骆驼和马推动亚非文明的碰撞与交流

骆驼是推动亚非经济交流的重要工具。骆驼作为运输工具是丝绸之路的重要载体,丝路上的商队依靠骆驼从西方运来稀有植物、皮货、药材、香料、珠宝首饰,再从中国运出丝绸、茶叶、瓷器等货物,这些商品丰富了各国人们的日常生活。丝绸之路开通后,中原的铸铁冶炼,凿井等技术传入西域,促进了西域社会生产水平的提高,促进了当地经济的发展;中国的四大发明、丝织技术、漆器工艺等也经由丝绸之路传向世界各地,促进了世界文明进程。(也可利用丝绸之路、茶马古道等相关史实论证马对贸易的影响)

马推动了游牧民族的扩张。对人类历史来说,驯化马具有颠覆性意义,游牧民族因此获得了无可匹敌的军事优势,从而获得不可思议的战争能力。从最早使用马拉战车的赫梯人与埃及人,到后来的匈奴人与蒙古人,战马成为他们征服世界的重要力量。蒙古人对马的娴熟运用,展现蒙古骑兵强大的战斗力,蒙古人南下征服金与西夏,最终建立元朝,实现全国统一。13世纪上半叶蒙古进行了三次西征,发展为横跨欧亚大陆的世界性帝国。蒙古西征客观上推动了东西方的交流(人员交往、宗教传播、物种交流、物质生活改变、技术的传播等),进一步加强了东西方文化的交汇。

骆驼与马是东西方文明交流与碰撞的重要载体,推动了人类文明进步。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1. 中华文化中“中”的观念由来已久。史学家唐兰认为“中”最初为氏族时代议事场所居中之徽帜,群众望之而趋附,其所立之地恒为中央,“因更引申为一切之中”。商周以降,“择天下之中而立国,择国之中立宫,择宫之中立庙”成为重要的政治思想。这反映出( )

A. 早期政治的中央集权特点 B. 中华文明多元一体格局

C. 古代建都以地理中心为主 D. 中华文明的连续性特征

2. 唐开元年间,朝廷所需丝织品多取自河南、河北,当时河南的丝织业水平首屈一指,其次为河北,淮南、江南的丝织品难以与之匹敌。到了唐后期,朝廷所需丝织品转而取自淮、浙等地。这种转变源于( )

A. 长途贩运得到发展 B. 中央政府实力萎缩

C. 南方经济超过北方 D. 海上丝绸之路兴起

3. 北宋张载任官时,以“不刑一人”为理想的治政标准。他常设酒食招待乡里的老人,询问其疾苦,并教导他们训诫子弟的方法; 为使县里颁布的文告家喻户晓,他还常把乡长们召集到衙门,“谆谆口谕,使往告其里闾”。这些做法( )

A. 体现了无为而治的思想 B. 反映了律令儒家化的趋势

C. 强调了基层教化的作用 D. 利用乡约以净化民风民俗

4. 西安碑林博物馆藏有一幅碑刻华夷图,这幅图以唐代《海内华夷图》为底本,绘于北宋徽宗时期,南宋镌刻于碑石。图中注明楼兰、鄯善、于阗、莎车、疏勒等南疆诸国与安西四镇,以及西汉至宋中原王朝经略西域的情形。该图( )

A. 体现宋朝强化边疆治理的意图 B. 展现宋代沟通东西交往的成果

C. 可用于研究宋代地方行政区划 D. 寄托恢复汉唐故土的政治理想

5. 中国古代的“丁”多指成年男性,但清中期以后某些册籍中表示“丁”的数量却出现了小数,如道光年间《保宁府志》载当地丁数实为“15232.6894664丁”,又或

者对“丁”的统计使用“升”“合”“勺”“撮”等粮食计量单位。下列能解释上述现象的是( )

A. 户籍管理松弛散乱 B. 实物折算银两征税

C. 地主赋役转嫁佃农 D. 赋役变革摊丁入亩

6. 至正十八年(1358年) 三月,朱元璋命提刑按察司佥事分巡郡县录囚,凡答罪者释之,杖者减半,重囚杖七十,有赃者免征。1368年朱元璋登基后,先后颁布《大诰》《大诰武臣》和量刑较重的《大明律》,并设置锦衣卫和诏狱,频施廷杖。这反映了( )

A. 统治集团内部矛盾趋向缓和 B. 时代变化影响立法精神

C. 法律建设旨在整顿司法腐败 D. 社会治理水平逐步提高

7. 根据中英《天津条约》,汉口于1861年3月正式对外开放。1900年,清政府决定自开湖北武昌为通商口岸,取消界内土地永租权,取消外国人对界内的行政管理权,外国人只有纳税义务而无权征税。材料体现了清政府( )

A. 传统宗藩关系的解体 B. 闭关自守的放弃

C. 国家主权意识的增强 D. 中央权力的下移

8. 读下图,“英雄”一词的高频亮相表明( )

A. 国人对摆脱民族危机建立现代国家的渴望

B. 义和团扶清灭洋口号得到国人的普遍支持

C. 列强侵略使国人的民族主义意识开始觉醒

D. 严重的民族危机下国人对政治人物的关注

2

9.《红色中华》是苏维埃政府的机关报,下表1是该报刊发的部分决议和且传报追的标题。由此可知,中国共产党( )

时间 期号 类型 标题

1932年3月23日 第15 期 决议 临时中央政府文告: 人民委员会对于植树问题的决议案

1934年2月16日 第150期 决议 拥护二苏大会(中华苏维埃共和国第二次全国苏维埃代表大会)经济建设决议,增植树木,保护森林

1934年4月12日 第174 期 宣传报道 十里长坡大埔区开始兴筑

1934年4月 19日 第177期 宣传报道 会昌修坡一○三○座; 会昌反动分子放火烧山,高排区烧去一百九十六块山林

表1

A. 重视发展生产应对经济封锁 B. 注重信息公开落实生态治理

C. 加强舆论宣传稳固红色政权 D. 坚持贯彻落实土地革命方针

10.1980年,中国共有建制镇2600个, 1985 年增加到6600个, 而到1997年底中国建制镇的数量达到 16702个。该现象可作为史料直接用于证明中国( )

A. 经济结构变化显著 B. 城市经济体制改革启动

C. 区域经济均衡发展 D. 基层自治水平不断提升

11.表2反映了印度数字发明和传播的概况:

笈多帝国时期 古代印度婆罗谜字体十位数字符号确立起来, 印度数字首先被印度周邻斯里兰卡、缅甸、柬埔寨等国汲取。

大约公元五世纪 印度数字经由商人传至欧洲,但并未产生很大影响。

公元七世纪 随着阿拉伯势力崛起,印度数字始为西亚一些国家所接受。

七世纪末、八世纪初 一些阿拉伯学者逐渐采用并修改补充印度婆罗谜字体十位数字,后来这种阿拉伯人修改的印度数字又经由他们之手传入欧洲。

公元十二世纪 欧洲许多地区开始比较普遍地学习和运用印度数字。

表2

材料表明( )

A. 经济繁荣促进科技创新 B. 古代印度文明领先于世界

C. 文明传承助推社会转型 D. 阿拉伯人沟通东西方文化

12. 下图最有可能呈现的是( )

A. 农业起源地及其农作物外传 B. 新航路开辟后全球资本流动

C. 工业革命后商品原料的交换 D. 经济全球化下劳动力的转移

13.11世纪,诺曼人入侵欧洲后对旧有的土木城堡进行了改造,用砖石垒成墙壁,并对塔楼进行加固。12世纪,城堡结构日益复杂多样,相继发明了闸门、堞眼、嘹望塔、护城河等,城墙也开始增高加厚。欧洲城堡的发展缘于( )

A. 有限王权弊端不断凸显 B. 城市经济水平持续增长

C. 政治权力的分散与斗争 D. 民族国家意识逐渐觉醒

14.文艺复兴以来的西方学者们,在鞭挞和诅咒人类的污浊时,都是以居高临下的姿态傲讽这个世界,并且毫不怀疑人类会有一个美好的“彼岸”。而到19世纪中期,一位法国作家却“如实地把自己看作一条蛆虫,坦率地承认自己恋着世界的腐恶”。这反映了欧洲( )

A. 文学创作内容发生变化 B. 工业资本主义对人性的异化

C. 工业革命导致环境污染 D. 革命斗争对社会秩序的冲击

15. 特别提款权是国际货币基金组织创设的一种储备资产和记帐单位,亦称“纸黄金”。会员国在发生国际收支逆差时,可用它向基金组织指定的其他会员国换取外汇,还可

与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备。下图为截至2022 年特别提款权份额占比情况。这可以用来说明( )

A. 美元丧失货币主导地位 B. 经济发展日益多极化

C. 多元货币体系已经确立 D. 欧洲经济在不断衰退

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【服饰制度与中华文化】(14分)

材料一

华夏服饰传承发展了数千年,形成了多样的服饰风格和丰富的服饰文化。春秋时期的深衣、汉代的曲裾和直裾、唐代的襦裙、宋代的圆领袍衫、明代的比甲等,展现了华夏服饰的美观大方与纷繁多彩。将华美的形式与威严的礼仪融为一体,是华夏服饰的一大特色。古代统治者将服饰视为一种礼仪、礼制,通过服饰的不同来区分尊卑,划分等级。长期以来,华夏服饰被人们视为道德的重要载体,表达着人的情感,传达着道德的规范和内涵。通过服饰与天地相和合,从而带来福瑞和平安,是古人美好的愿望,也是古人的一种习俗、文化和信仰。

——摘编自《中国衣经》《服章之美与礼仪之大——华夏服饰中的儒家文化内涵》材料二

“服妖”包含两个层面的含义:其一,对封建礼制中“服制”象征体系的背叛和挑战;其二,“服妖”为一种“妖风”“妖象”,可能对封建政治统治造成威胁。魏晋南北朝时期“服妖”现象多发,如最高统治阶层“好胡”之风,在很大程度上助推了社会习俗、服饰习惯等方面的“胡化”。唐代时出现“时世妆”一词,到明清两代“时尚”“时髦”一类名词的出现,不仅仅是服饰冲破礼教拘束的例证,更是从深层次反映了人们在服饰生活上对时尚的憧憬和追求。明末,“服妖”现象发展到极致,出现僭礼的现象。

5

—摘编自周韦《从“服制”与“服妖”论中国古代服饰的社会功能》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括中国古代服饰文化的内涵。(6分)

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析“服妖”现象出现的原因。(8分)

17.【刑罚的演变】(14分)

材料一

内容 出处

周道既衰,穆王眊荒, 命甫侯度时作刑, 以诘四方。 墨罚之属千, 劓罚之属千, 髌罚之属五百, 宫罚之属三百, 大辟之罚其属二百。 五刑之属三千,盖多于平邦中典五百章, 所谓刑乱邦用重典者也。 (墨、劓、髌、宫、大辟都是残害肢体的肉刑) 《汉书·刑法志》

汉文除肉刑,善矣, 而以髡笞(kūn chī 剃去须发, 鞭打身体)代之。 《文献通考》

及隋唐以来,始制五刑, 曰笞、杖、徒、流、死。

材料二

宋朝刑罚体系基本沿袭唐制,在此基础上又新创折杖法以示宽刑。充军刑在明朝得到了广泛的运用,它是强制犯人到边远地区屯种或充实军伍的刑罚,次于死刑而重于流刑。清朝法律将定型于隋唐并沿用至明的笞刑和杖刑进行了改革,即将笞刑与杖刑的刑具统一改为竹板并减少刑数。刑法的改良,起于清末的改订旧律。其时改笞杖为罚金,以工作代徒流。后来定《新刑律》,才分主刑为死刑(用绞,于狱中行之)、无期徒刑、有期徒刑、拘役、罚金五种,从刑为没收、夺公权两种。

——摘编自吕思勉《中国通史》

(1) 根据材料一并结合所学,分析汉初刑罚改革的原因。(6分)

(2) 根据材料并结合所学,概括隋唐至清代刑罚的演变趋势,并加以评价。(8分)

6

18.【近代国际移民】(15分)

材料一

鸦片战争以来,越来越多的中国人从中国的南部和东部出发,出国谋生。到19世纪70年代,6.3万中国人来到美国,其中多数人生活在“金山”——加利福尼亚。这些早期出国者大多是契约华工或称苦力、“猪仔”。他们名义上是受雇到海外与外国资本家或华人工头订立契约来做工的,实际上大多数华工是被人用欺骗、诱拐、绑架的手段运往海外的,他们从事最繁重的工作并无人身自由。当时美国人克拉克的调查报告中说白种人不愿做的活就强迫华工去做。华人劳工不仅仅在美国西进运动的采矿业中付出了劳动,更为著名的是他们在修筑横贯美国东西铁路中洒下的血与汗。他们不论严寒酷暑,一直工作在高山峡谷、人迹罕至之地,很多人因劳累身亡。据老华侨说,华工前后参加筑路的有四五万人,因筑路而牺牲的不下万人。

——摘编自张晓路《西进路上的血泪与荣光》

材料二

19世纪60—80年代,随着相当数量城外移民的进入和租界的建立,上海人有了更多的机会接触域外的物质文明、风俗礼仪和精神文化,对域外文化的兴趣日益增长,态度开始发生巨大的变化。英语开始被视为了解西方文明的钥匙。官方同文馆和广方言馆的建立,都透露出官方对外语教学的重视。而随着中外交往的扩大和贸易的发展,翻译中介人员的需求也大大扩展,掌握外语的人可以充任买办,得到更多的就业机会和更高的工资,这也推动了上海的英语学习热潮兴起。

——摘编自刘叶华《浅议洋泾浜英语在近代上海的使用状况》

(1) 根据材料一并结合所学知识,简析鸦片战争后华工大量移民美国西部的原因。(7分)

(2) 根据材料二并结合所学知识,评价近代域外移民在上海的活动。(8分)

19.【伟大的共存】(12分)

亚里士多德曾说,动物是大自然赐给人类的礼物,“既是好劳力又是美味佳肴”。对人类来说,最重要的是驴、牛、马、骆驼之类的动力型动物,它们让人类获得了更大的肌肉力,使人类不仅可以耕种更多的田地,而且可以运输更多货物,或更快速地移动,人类世界由此发生了天翻地覆的变化。剑桥大学考古学及人类学博士莱恩·费根的《伟大的共存:改变人类历史的

7

8个动物伙伴》(狗、山羊、绵羊、猪、牛、驴、马和骆驼)讲述的就是人类与动物共同经历的这段历史。在费根看来,人类不仅改变了动物,动物同时也改变了人类。

请以“动物与人类发展史”为主题,任选一种或两种动物,自拟标题,运用所学知识阐述动物与人类发展的关系。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)

答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 D B C D D B C A B A D A C B B

1.【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:“中”的观念在氏族时代即已产生,既是方位称谓更有中心、中央之意。这一观念在商周及之后的政治社会生活中得以延续和发展,如择中建都、择中立宫等,D项正确;早期政治尚未形成中央权力的高度集中,排除A项;“中华文明多元一体”指的是多元起源,中原核心,中国是一个多民族的国家,每个民族都有自己的独特文化,而这些文化又互相融合,在统一的中华文化中融为一体,材料未体现,排除B项;“都以地理中心为主”的表述过于绝对,排除C项。故选D项。

【答案】B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是原因题。时空范围为唐代(中国)。唐朝前期,丝织品主要来源于黄河流域,但是唐后期,由于安史之乱的冲击,北方经济受到重创,中央实力下降,北方多为强藩,因此丝织品来源转为长江流域,B项正确;朝廷所需的丝织品主要是来自于赋税,而非市场,排除A项;材料信息并不能证明当时南方的经济超过了北方,排除C项;海上丝绸之路兴起是在汉代,排除D项。故选B项。

【答案】C

【详解】本题为多类型单项选择题。根据选项用词可知,这是本质题、影响题。时空范围为宋代(中国)。张载为官时期,重德轻刑,利用基层的乡老、乡长来劝谕百姓,体现了其重视基层教化的作用,C项正确;张载经常召集乡老乡长,并非无为,排除A项;律令儒家化强调的是法律中渗透了大量儒家思想,与材料主旨不符,排除B项;张载为官时期,并未提到对乡约的利用,排除D项。故选C项。

4.【答案】D

【详解】由材料“这幅图以唐代《海内华夷图》……的情形”可知,北宋和南宋时期绘制华夷图,包含了汉唐大一统时期经略西域的情形,结合宋朝偏安一隅的历史背景,这幅图在这一时期的绘制和镌刻寄托了当时想要恢复汉唐故土的美好政治理想,所以答案选D。A 选项宋朝偏安一隅,西域地区并没有纳入到王朝疆域版图中,与史实不符排除。B选项宋朝东西交往的成果主要强调的是中外的交往史实,与材料表达的主旨不符合,排除。C选项该图与宋朝的疆域范围不符合,西域地区并不在宋朝的疆域范围内,排除。

5.【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。据所学知识可知,雍正时期实行摊丁入亩,废除人头税,把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银,材料中对丁的统计采取了粮食计量单位的统计方式,体现了赋役制度变革的影响,D项正确;丁的数量出现小数并非因为管理松弛散乱出现的失误,而是因为赋役制度的变革,排除A项;据材料“对‘丁’的统计使用……粮食计量单位”可知,材料没有涉及将食物折算成银两征收赋税,排除B项;材料只涉及对丁数量的统计发生变化,主要涉及国家赋税的征收,没有涉及地主与佃农之间的关系,排除C项。故选D项。

6.【答案】B

【详解】材料表明至正十八年(1358年)三月,朱元璋为了适应与群雄逐鹿、争取民众支持的需要,立法思想主要体现在“宽”上,而1368年朱元璋在立国之后为了确保君主专制制度,其立法思想由“宽”转向“严”,故B项正确。立法思想由“宽”转向“严”,恰恰体现统治集团内部矛盾的激化,A项错误。明代法律建设的目的是巩固君主专制统治,“整顿司法腐败”是手段而非目的,C项错误。立法思想的变化无法体现社会治理水平逐步提高,D项错误。

【答案】C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料“1900年,清政府决定自开湖北武昌为通商口岸,取消界内土地永租权,取消外国人对界内的行政管理权,外国人只有纳税义务而无权征税”可知,清政府自行开辟湖北武昌为通商口岸,取消了外国人一系列特权,表明清政府国家主权意识的增强,C项正确;材料表明清政府国家主权意识的增强,未涉及传统宗藩关系,排除A项;1840年鸦片战争后,清政府就已逐渐放弃闭关自守,排除B项;材料表明清政府国家主权意识的增强,未体现中央权力的下移,排除D项。故选C项。

【答案】A

【详解】列强的侵略,民族危机的加深,传统秩序崩溃之际,需要有智识和勇气兼备、为国家和公众利益不懈努力的精英式英雄人物引领现代国家转型。“英雄”的高频亮相与中国试图摆脱民族危机建立起现代国家的热望相呼应,故A项正确。政治人物不等于英雄,故D排除:B项C项与史实不符。

【答案】B

【详解】材料有发展生产、爱护植被等相关报道,体现的是中国共产党关注生态治理且进行了信息公开,故选B项;材料中没有提到是为了“应对经济封锁”或是“稳固红色政权”这样的目的,排除A项和C项;土地革命是打土豪分田地、废除封建剥削等,与材料的内容无关,排除D项。

【答案】A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(中国)。据材料信息“1980年,中国共有建制镇2600个,1985年增加到6600个,而到1997年底中国建制镇的数量达到16702个”可知,自1980年至1997年,中国建制镇的数量快速发展,结合所学知识可知,改革开放以来,伴随着农村经济体制改革,实行家庭联产承包责任制,在农村撤销人民公社,建立乡镇政府,所以史料可以反映农村经济体制改革的情况,A项正确;材料反映的是农村经济体制改革,与城市经济体制改革无关,排除B项;材料只反映了整体建制镇的数量,不能反映不同区域间的发展情况,排除C项;乡镇政府属于基层政权建设,并非基层自治,排除D项。故选A项。

11.【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(世界)。根据材料可知,印度数字最初由古印度人发明,以早期的形式传给阿拉伯人,阿拉伯人对其进行修改(又称阿拉伯数字),后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化。因此,材料表明阿拉伯人沟通东西方文化,D项正确;材料反映了印度数字发明和传播的概况,未体现经济繁荣促进科技创新,排除A项;材料内容没有对不同古文明进行对比,不能体现古代印度文明“领先世界”,排除B项;材料表明阿拉伯人沟通东西方文化,未涉及社会转型,排除C项。故选D项。

12.【答案】A

13.【答案】C

【详解】根据材料,城堡改造“用砖石垒成墙壁,并对塔楼进行加固”“发明闸门、堞眼、瞭望塔、护城河等,城墙也开始增高加厚”,这反映了城堡的军事防御功能,这与政治权力的分散与斗争有关,选C。有限王权始于大宪章,与材料中的时间不符,排除A。城堡的军事防御功能与城市经济的发展没有逻辑关联,排除B。此时民族国家意识尚未觉醒,排除D。

【答案】B

【详解】据材料可知文艺复兴时期,对未来美好社会还充满向往。到19世纪中期,坦然接受了资本主义社会的丑恶现状,这是人性的异化,故B项正确;文学创作内容的变化是材料的表象,并非实质,故排除A项;C项表述片面,与材料主旨不符,故排除。革命斗争材料未体现,故排除D项。

【答案】B

【详解】特别提款权的份额占比体现了国家的经济实力和国际影响力,可以用来说明经济发展的多极化,故B项正确:美元主导地位没有丧失,多元货币体现并未确立,欧洲经济不断衰退,都与史实不符,故排除ACD三项。

16.(14分)

(1)内涵:礼仪(等级鲜明、区分尊卑,别等级);道德教化;多样;美观;天人合一。(答出一点得2分,任答三点得6分)

(2)原因:社会秩序的变革;民族交融;商品经济的冲击;统治者的提倡;个人审美与时尚观念的变化(人文主义的发展);门第等级的淡化。(答出一点得2分,任答四点8分)

17.(14分)

(1)历史原因:先秦刑罚繁苛;吸取秦朝速亡教训。(2分,任答1点即可)

现实原因:缓和社会矛盾;恢复社会经济;尊崇黄老思想,与民休息。(4分,任答2点即可)

(学生笼统回答“缓和社会矛盾、巩固统治”只给2分)

(2)趋势:由传统刑罚向近代刑法转变;由重刑向轻刑转变;由繁琐向简明转变。(4分,任答2点即可)

评价:顺应时代变化不断调整,以维护专制统治,但客观上有利于中国法制近代化,为民主法治思想的传播等提供了法律保障。(4分)

(学生笼统回答“顺应了历史潮流,推动了中国近代化,但具有一定的局限性”只给2分)

18.(15分)

(1)原因:美国西进运动及黑人奴隶制度的废除带来巨大的劳动力缺口;美国西部采矿业

和交通业发展的需要;美国政府允许移民;《北京条约》签订,清政府允许华

工出国;鸦片战后,中国东部沿海大量农民和手工业者破产,迫于生计赴海外

谋生;资本家对华工的诱骗、拐卖。(7分,答出四点即可)

评价:适应了殖民侵略的需要;破坏了中国主权;便利了列强对中国经济掠夺与宗教

文化侵略。(4分,答出两点即可)

客观上给中国带来了先进的科技文化和思想观念;助推了近代中国自然经济的

解体;促进了中国民族工业的产生与发展;引起了上海社会习俗的变化。(4

分,答出两点即可)

(12分)

示例1:牛的驯化和使用推动古代世界农耕文明的发展。

牛的驯化推动农业发展,促进生产关系的变革。牛不仅被用来拉车,也被用来耕地,战国时期牛被广泛的用于农业生产,牛耕的使用是农业动力的重大变革,是生产力的重大进步,它大大提高了人们的耕作效率,荒地得到开发,最终使封建土地私有制确立和推动小农经济的发展,实现了生产关系的重大变革。

牛肉和牛奶丰富了人类饮食结构,促进人类体质的提升。奶牛提供了高营养的牛奶,牛肉也是一种营养极其丰富的食物。牛肉和牛奶丰富了人们物质生活,促进人类生活质量的提高。

牛作为古代世界重要的农业动力,也是人们重要的食物来源,有力地推动了农耕文明的发展与繁荣,是人类文明进步的重要体现。

示例2:骆驼和马推动亚非文明的碰撞与交流

骆驼是推动亚非经济交流的重要工具。骆驼作为运输工具是丝绸之路的重要载体,丝路上的商队依靠骆驼从西方运来稀有植物、皮货、药材、香料、珠宝首饰,再从中国运出丝绸、茶叶、瓷器等货物,这些商品丰富了各国人们的日常生活。丝绸之路开通后,中原的铸铁冶炼,凿井等技术传入西域,促进了西域社会生产水平的提高,促进了当地经济的发展;中国的四大发明、丝织技术、漆器工艺等也经由丝绸之路传向世界各地,促进了世界文明进程。(也可利用丝绸之路、茶马古道等相关史实论证马对贸易的影响)

马推动了游牧民族的扩张。对人类历史来说,驯化马具有颠覆性意义,游牧民族因此获得了无可匹敌的军事优势,从而获得不可思议的战争能力。从最早使用马拉战车的赫梯人与埃及人,到后来的匈奴人与蒙古人,战马成为他们征服世界的重要力量。蒙古人对马的娴熟运用,展现蒙古骑兵强大的战斗力,蒙古人南下征服金与西夏,最终建立元朝,实现全国统一。13世纪上半叶蒙古进行了三次西征,发展为横跨欧亚大陆的世界性帝国。蒙古西征客观上推动了东西方的交流(人员交往、宗教传播、物种交流、物质生活改变、技术的传播等),进一步加强了东西方文化的交汇。

骆驼与马是东西方文明交流与碰撞的重要载体,推动了人类文明进步。

同课章节目录