(北师大版)一年级下册 《观察物体》教学设计

文档属性

| 名称 | (北师大版)一年级下册 《观察物体》教学设计 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 235.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2009-05-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

《观察物体》教学设计

1、 教材分析

教材以学生的实践活动为主线,安排了观察汽车、玩具熊猫、玩具大象、茶壶等物体的活动,以使学生经历“观察实物—初步感知—形成表象”的过程,从而体会到从不同角度观察物体所看到的形状可能是不同的,培养学生的空间观念。

2、 学生分析

学生在生活中对“从不同的角度观察看到形状不同的物体”已有一定的体会,但要准确辨认从两个方向观察同一个物体的形状还比较困难。通过本课的学习,学生能够准确辨认,并在活动中获得积极的情感体验。

3、 教学目标

1?通过观察实物,使学生初步体会到从不同角度观察物体所看到的形状是不同的,并会进行辨认。

2?培养学生初步的观察、操作、空间想像和推理能力。

4、 教学准备

1?多媒体课件、玩具汽车、玩具洋娃娃、茶壶、图片。

2?一组准备一个茶壶或茶杯。

5、 教学过程

(1) 创设疑问,激趣导入

1?猜一猜活动。

师:同学们,喜欢猜谜语吗

生:喜欢。

师:(出示图片)这是淘气从上面看到的一个物体的形状,是一个正方形,猜一猜,这个物体有可能是什么

生:电脑、牙膏盒、正方体的盒子……

师:(出示图片)这是笑笑从侧面看到的一个物体的形状,是一个长方形,猜一猜,这个物体现在有可能是什么

生:书柜、衣柜、一扇门、长方体的盒子……

师:(出示图片)现在,淘气和笑笑一起走到它的正面去观察,它是什么

生:(脱口而出)长方体的箱子(其中上下两个面是正方形)。

( 设计意图 用学生喜欢的游戏导入新课,激发学生的好奇心和求知欲。)

2?揭示课题。

(指三幅图)同一个箱子,为什么淘气和笑笑每次看到的形状都不一样呢 今天这节课,老师和同学们一起来探讨这个“神奇”的问题。(板书课题:观察物体)

( 评析 这样的引入对于一年级的学生来说是否太难 而且相对下面要讲的实物观察,抽象程度也较高。)

( 设计意图 提出疑问,引发学生探究学习新知的欲望,并让学生初步感受从不同角度所看到的物体,形状是不同的。)

(2) 观察探讨,研究新知

活动一:集体观察玩具汽车。(出示玩具汽车)

师:(把汽车的前面对着学生)请同学们仔细观察,说一说你看到了汽车的哪面,是什么样的

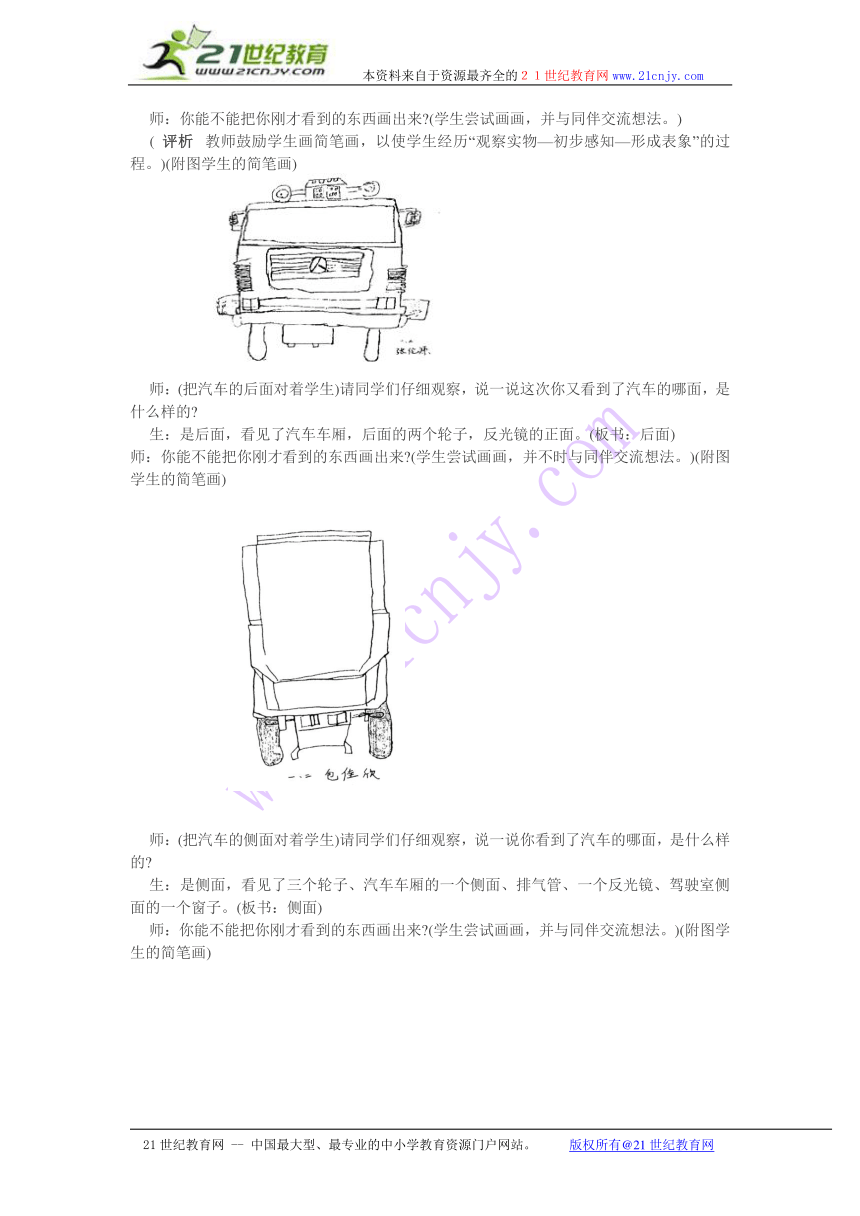

生:(认真观察后回答)是汽车的前面(也就是正面)有挡风玻璃、反光镜的背面、最前面的两个轮胎、前灯……(板书:正面。)

师:你能不能把你刚才看到的东西画出来 (学生尝试画画,并与同伴交流想法。)

( 评析 教师鼓励学生画简笔画,以使学生经历“观察实物—初步感知—形成表象”的过程。)(附图学生的简笔画)

师:(把汽车的后面对着学生)请同学们仔细观察,说一说这次你又看到了汽车的哪面,是什么样的

生:是后面,看见了汽车车厢,后面的两个轮子,反光镜的正面。(板书:后面)

师:你能不能把你刚才看到的东西画出来 (学生尝试画画,并不时与同伴交流想法。)(附图学生的简笔画)

师:(把汽车的侧面对着学生)请同学们仔细观察,说一说你看到了汽车的哪面,是什么样的

生:是侧面,看见了三个轮子、汽车车厢的一个侧面、排气管、一个反光镜、驾驶室侧面的一个窗子。(板书:侧面)

师:你能不能把你刚才看到的东西画出来 (学生尝试画画,并与同伴交流想法。)(附图学生的简笔画)

( 设计意图 实践活动提倡“做中学”,也就是让学生在各种各样的操作探究、体验活动中,去参与知识的生成过程、发展过程,主动地发现知识,体会数学知识的来龙去脉,培养学生主动获取知识的能力。教学中,我首先让每个学生手脑并用都参与观察活动过程,充分感受、体验,为以后的教学埋下伏笔。其次适时地引导学生由具体的事物过渡到图片,培养学生的空间观念。最后鼓励学生把观察结果画下来,进一步发展了学生的空间观念。)

(三)尝试总结,得出结论

师:同学们,同一辆汽车,为什么大家看到的结果却不一样呢

生1:汽车的前面和后面本来就不一样。

生2:那是因为我们第一次看到的是汽车的前面,第二次看到的是汽车的后面。

师:那说明,我们观察汽车的方向一样吗

生:不一样。

师:在这个观察过程中,谁的方向没有变

生:同学们坐的方向没有变。

师:正因为同学们坐的方向没有变,汽车的方向一直在变,所以我们观察汽车的方向也一直在变,对不对

生:对。

师:通过刚才的观察和讨论,我们可以得出一个什么结论

生:从不同的方向观察同一个物体,看到的结果也不一样。

(老师板书结论:观察的方向不同,看到的结果也不一样。)

( 设计意图 通过此小结,让学生进一步明白“从不同的角度观察看到形状不同的物体”,抓住了重点,突破了难点,并为后面的学习打下了基础。)

(四)游戏组织,内化新知

活动二:分组观察玩具洋娃娃(出示玩具洋娃娃)。

师:在教室中间摆好玩具洋娃娃,把全班同学分成三组,分别从洋娃娃的正面、侧面和后面观察,并说一说自己看到的洋娃娃是什么样的。

第一组同学认真观察、交流后发言:我们站在正面,看到洋娃娃的前面有耳朵、发卡、眼睛、微笑的嘴、裙子、两条腿、两个胳膊。

第二组同学认真观察、交流后发言:我们站在后面,看见了洋娃娃的后脑勺、两个小辫、裙子。

第三组同学认真观察、交流后发言:我站在侧面,看见了洋娃娃的一个小辫、一只胳膊、一条腿、还有侧面的裙子。

师:同学们,大家能不能把刚才看到的东西画下来 (学生尝试画画,并与同伴交流想法。)(附图学生的简笔画)

( 设计意图 本环节我放手让学生观察,加深学生对知识的理解,达到学以致用的目的,也给学生提供一个展示绘画才能的机会。)

(五)小组合作,迁移新知

活动三:(1)分组观察实物茶壶。

活动要求:小组同学分工合作,分别从不同的角度观察茶壶,并委派组内一名学习比较困难的学生把观察结果说出来(如果有同学能从不同角度画出观察的结果则更好)。

(2)全班同学交流观察结果。

(3)(出示多媒体课件)想一想,说一说:下面的图分别是谁看到的。

(4)想一想,连一连:下面哪幅图是淘气看到的 哪幅图是笑笑看到的

( 设计意图 让每个学生通过观察、思考、合作和交流等活动,亲身经历知识的生成过程,并能解决简单的数学问题,体验成功的喜悦。)

(六)自主学习,应用新知

师:请同学们打开课本12页,先独立完成练一练1,2题,然后小组同学交换意见。

(学生独立完成并组内讨论,老师巡视并个别指导。)

1

?

下面哪一幅图是淘气看到的?(画“?”)

2

它们看到的是哪一面?连一连。

( 评析 及时地巩固,进一步培养理解和运用意识。)

(七)全课总结,延伸新知

1?同学们,说一说你最喜欢这节课的哪一个活动,为什么

2?现在你明白淘气和笑笑看到的长方体的形状为什么不一样吗 说说看。

3?这节课你肯定收获很多,回家后讲给你的爸爸妈妈听好吗

4?有兴趣的同学回家后可以和爸爸妈妈一起观察一下生活中其他一些“神奇的物体”,并把观察结果告诉大家。(或画或讲)

( 设计意图 让学生进行全课总结,解决了引入新课时的问题;让学生说最喜欢的活动,加深了对新知识的印象;让学生谈收获,可以多角度的调动学生地学习积极性;课外作业的巧妙布置,可以使不同层次的学生得到不同的发展。)

6、 教学反思

1?新课程的教材弹性很大,教学时老师可以根据实际创造性地使用。我们要用教材教,而不要教教材。本节课中,我在遵循课本设计原则的基础上,对教学活动的设计作了一些细微的调整。把课本上的一个新授活动——观察汽车改为三个小活动(根据以往的教学体会,一个活动太少,学生对新知识的理解和掌握都不太理想),这三个小活动就像三级台阶,分别由教师引导—学生探究—自主学习三个环节完成了整节课的教学,这样就加深了学生对新知识的理解和体验,真正做到了使学生经历“观察实物—初步感知—形成表象”的过程,收到了良好的教学效果。

2?《标准》中指出:“学生通过实践活动,初步获得一些数学活动经验,了解数学在日常生活中的简单应用,初步学会与他人合作交流,获得积极的数学学习情感。”我让学生通过“看一看、说一说、画一画、议一议”等系列活动,在各种各样的操作探究、体验活动中,去参与知识的生成过程,主动去发现知识,体会数学知识的来龙去脉,培养主动获取知识的能力。学生在探索中不断发现,在交流中不断碰撞,在思考中相互接纳。比如在做完活动以后,我把全班同学分成三组,分别从洋娃娃的正面、后面和侧面观察,并把刚才看到的东西用简笔画画出来,最后全班同学进行交流,这样就引导学生认真观察并学会思考,学生不仅能体验到进步的快乐、成功的喜悦,还实现了智力与能力的共同发展。

3?注重数学知识与实际生活的联系。儿童生活中原有的数学知识是丰富多样的,是生动的、有趣的、真实的,是教师数学教学的基础。所以数学教学要联系生活。本节课中,我就利用学生从小时候开始就很感兴趣的玩具汽车和玩具洋娃娃创设情境,用生活中的实物教具代替课本中的插图,这样就为学生的主动探究和主动创新提供了广阔的自由天地。这样不仅激发了学生学习数学的兴趣,又让学生体会到生活中处处有数学,数学就在我们身边,数学与自然及人类社会有着非常密切的联系;同时也让学生进一步了解数学的价值,增加对数学的理解和应用。

7、 案例点评

数学是活动的教学。本文设计通过“看一看”“说一说”“画一画”“议一议”等系列活动,使学生经历操作、探究、体验活动,参与知识的获取过程。充分体现了在“做中学”的理念。

本文引入时从让学生观察图片(从某一角度看到的图片)入手,让学生去猜测这个物体可能是什么。这样作为引入对于一年级的学生来说可能有点难度。若是能把这部分调整到学生学完实物观察之后作为练习,可能会更符合小学生的认知规律。

教学中,教师为了让学生更好地掌握从不同角度观察物体所看到的形状,教师让学生在课堂中画出自己所看到的物体的形状。无疑,这样处理有助于深化学生对从不同角度观察到的物体的形状的理解。但是,在课堂上,让学生画出自己所看到的物体的形状,这样是不是耗费时间 何况,并非每一个学生都会画画。要求画出从不同角度看到的物体的形状并不作为教学基本要求,这样处理其实是教师人为拔高了教学要求,而且也不利于课堂的真正实施。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

《观察物体》教学设计

1、 教材分析

教材以学生的实践活动为主线,安排了观察汽车、玩具熊猫、玩具大象、茶壶等物体的活动,以使学生经历“观察实物—初步感知—形成表象”的过程,从而体会到从不同角度观察物体所看到的形状可能是不同的,培养学生的空间观念。

2、 学生分析

学生在生活中对“从不同的角度观察看到形状不同的物体”已有一定的体会,但要准确辨认从两个方向观察同一个物体的形状还比较困难。通过本课的学习,学生能够准确辨认,并在活动中获得积极的情感体验。

3、 教学目标

1?通过观察实物,使学生初步体会到从不同角度观察物体所看到的形状是不同的,并会进行辨认。

2?培养学生初步的观察、操作、空间想像和推理能力。

4、 教学准备

1?多媒体课件、玩具汽车、玩具洋娃娃、茶壶、图片。

2?一组准备一个茶壶或茶杯。

5、 教学过程

(1) 创设疑问,激趣导入

1?猜一猜活动。

师:同学们,喜欢猜谜语吗

生:喜欢。

师:(出示图片)这是淘气从上面看到的一个物体的形状,是一个正方形,猜一猜,这个物体有可能是什么

生:电脑、牙膏盒、正方体的盒子……

师:(出示图片)这是笑笑从侧面看到的一个物体的形状,是一个长方形,猜一猜,这个物体现在有可能是什么

生:书柜、衣柜、一扇门、长方体的盒子……

师:(出示图片)现在,淘气和笑笑一起走到它的正面去观察,它是什么

生:(脱口而出)长方体的箱子(其中上下两个面是正方形)。

( 设计意图 用学生喜欢的游戏导入新课,激发学生的好奇心和求知欲。)

2?揭示课题。

(指三幅图)同一个箱子,为什么淘气和笑笑每次看到的形状都不一样呢 今天这节课,老师和同学们一起来探讨这个“神奇”的问题。(板书课题:观察物体)

( 评析 这样的引入对于一年级的学生来说是否太难 而且相对下面要讲的实物观察,抽象程度也较高。)

( 设计意图 提出疑问,引发学生探究学习新知的欲望,并让学生初步感受从不同角度所看到的物体,形状是不同的。)

(2) 观察探讨,研究新知

活动一:集体观察玩具汽车。(出示玩具汽车)

师:(把汽车的前面对着学生)请同学们仔细观察,说一说你看到了汽车的哪面,是什么样的

生:(认真观察后回答)是汽车的前面(也就是正面)有挡风玻璃、反光镜的背面、最前面的两个轮胎、前灯……(板书:正面。)

师:你能不能把你刚才看到的东西画出来 (学生尝试画画,并与同伴交流想法。)

( 评析 教师鼓励学生画简笔画,以使学生经历“观察实物—初步感知—形成表象”的过程。)(附图学生的简笔画)

师:(把汽车的后面对着学生)请同学们仔细观察,说一说这次你又看到了汽车的哪面,是什么样的

生:是后面,看见了汽车车厢,后面的两个轮子,反光镜的正面。(板书:后面)

师:你能不能把你刚才看到的东西画出来 (学生尝试画画,并不时与同伴交流想法。)(附图学生的简笔画)

师:(把汽车的侧面对着学生)请同学们仔细观察,说一说你看到了汽车的哪面,是什么样的

生:是侧面,看见了三个轮子、汽车车厢的一个侧面、排气管、一个反光镜、驾驶室侧面的一个窗子。(板书:侧面)

师:你能不能把你刚才看到的东西画出来 (学生尝试画画,并与同伴交流想法。)(附图学生的简笔画)

( 设计意图 实践活动提倡“做中学”,也就是让学生在各种各样的操作探究、体验活动中,去参与知识的生成过程、发展过程,主动地发现知识,体会数学知识的来龙去脉,培养学生主动获取知识的能力。教学中,我首先让每个学生手脑并用都参与观察活动过程,充分感受、体验,为以后的教学埋下伏笔。其次适时地引导学生由具体的事物过渡到图片,培养学生的空间观念。最后鼓励学生把观察结果画下来,进一步发展了学生的空间观念。)

(三)尝试总结,得出结论

师:同学们,同一辆汽车,为什么大家看到的结果却不一样呢

生1:汽车的前面和后面本来就不一样。

生2:那是因为我们第一次看到的是汽车的前面,第二次看到的是汽车的后面。

师:那说明,我们观察汽车的方向一样吗

生:不一样。

师:在这个观察过程中,谁的方向没有变

生:同学们坐的方向没有变。

师:正因为同学们坐的方向没有变,汽车的方向一直在变,所以我们观察汽车的方向也一直在变,对不对

生:对。

师:通过刚才的观察和讨论,我们可以得出一个什么结论

生:从不同的方向观察同一个物体,看到的结果也不一样。

(老师板书结论:观察的方向不同,看到的结果也不一样。)

( 设计意图 通过此小结,让学生进一步明白“从不同的角度观察看到形状不同的物体”,抓住了重点,突破了难点,并为后面的学习打下了基础。)

(四)游戏组织,内化新知

活动二:分组观察玩具洋娃娃(出示玩具洋娃娃)。

师:在教室中间摆好玩具洋娃娃,把全班同学分成三组,分别从洋娃娃的正面、侧面和后面观察,并说一说自己看到的洋娃娃是什么样的。

第一组同学认真观察、交流后发言:我们站在正面,看到洋娃娃的前面有耳朵、发卡、眼睛、微笑的嘴、裙子、两条腿、两个胳膊。

第二组同学认真观察、交流后发言:我们站在后面,看见了洋娃娃的后脑勺、两个小辫、裙子。

第三组同学认真观察、交流后发言:我站在侧面,看见了洋娃娃的一个小辫、一只胳膊、一条腿、还有侧面的裙子。

师:同学们,大家能不能把刚才看到的东西画下来 (学生尝试画画,并与同伴交流想法。)(附图学生的简笔画)

( 设计意图 本环节我放手让学生观察,加深学生对知识的理解,达到学以致用的目的,也给学生提供一个展示绘画才能的机会。)

(五)小组合作,迁移新知

活动三:(1)分组观察实物茶壶。

活动要求:小组同学分工合作,分别从不同的角度观察茶壶,并委派组内一名学习比较困难的学生把观察结果说出来(如果有同学能从不同角度画出观察的结果则更好)。

(2)全班同学交流观察结果。

(3)(出示多媒体课件)想一想,说一说:下面的图分别是谁看到的。

(4)想一想,连一连:下面哪幅图是淘气看到的 哪幅图是笑笑看到的

( 设计意图 让每个学生通过观察、思考、合作和交流等活动,亲身经历知识的生成过程,并能解决简单的数学问题,体验成功的喜悦。)

(六)自主学习,应用新知

师:请同学们打开课本12页,先独立完成练一练1,2题,然后小组同学交换意见。

(学生独立完成并组内讨论,老师巡视并个别指导。)

1

?

下面哪一幅图是淘气看到的?(画“?”)

2

它们看到的是哪一面?连一连。

( 评析 及时地巩固,进一步培养理解和运用意识。)

(七)全课总结,延伸新知

1?同学们,说一说你最喜欢这节课的哪一个活动,为什么

2?现在你明白淘气和笑笑看到的长方体的形状为什么不一样吗 说说看。

3?这节课你肯定收获很多,回家后讲给你的爸爸妈妈听好吗

4?有兴趣的同学回家后可以和爸爸妈妈一起观察一下生活中其他一些“神奇的物体”,并把观察结果告诉大家。(或画或讲)

( 设计意图 让学生进行全课总结,解决了引入新课时的问题;让学生说最喜欢的活动,加深了对新知识的印象;让学生谈收获,可以多角度的调动学生地学习积极性;课外作业的巧妙布置,可以使不同层次的学生得到不同的发展。)

6、 教学反思

1?新课程的教材弹性很大,教学时老师可以根据实际创造性地使用。我们要用教材教,而不要教教材。本节课中,我在遵循课本设计原则的基础上,对教学活动的设计作了一些细微的调整。把课本上的一个新授活动——观察汽车改为三个小活动(根据以往的教学体会,一个活动太少,学生对新知识的理解和掌握都不太理想),这三个小活动就像三级台阶,分别由教师引导—学生探究—自主学习三个环节完成了整节课的教学,这样就加深了学生对新知识的理解和体验,真正做到了使学生经历“观察实物—初步感知—形成表象”的过程,收到了良好的教学效果。

2?《标准》中指出:“学生通过实践活动,初步获得一些数学活动经验,了解数学在日常生活中的简单应用,初步学会与他人合作交流,获得积极的数学学习情感。”我让学生通过“看一看、说一说、画一画、议一议”等系列活动,在各种各样的操作探究、体验活动中,去参与知识的生成过程,主动去发现知识,体会数学知识的来龙去脉,培养主动获取知识的能力。学生在探索中不断发现,在交流中不断碰撞,在思考中相互接纳。比如在做完活动以后,我把全班同学分成三组,分别从洋娃娃的正面、后面和侧面观察,并把刚才看到的东西用简笔画画出来,最后全班同学进行交流,这样就引导学生认真观察并学会思考,学生不仅能体验到进步的快乐、成功的喜悦,还实现了智力与能力的共同发展。

3?注重数学知识与实际生活的联系。儿童生活中原有的数学知识是丰富多样的,是生动的、有趣的、真实的,是教师数学教学的基础。所以数学教学要联系生活。本节课中,我就利用学生从小时候开始就很感兴趣的玩具汽车和玩具洋娃娃创设情境,用生活中的实物教具代替课本中的插图,这样就为学生的主动探究和主动创新提供了广阔的自由天地。这样不仅激发了学生学习数学的兴趣,又让学生体会到生活中处处有数学,数学就在我们身边,数学与自然及人类社会有着非常密切的联系;同时也让学生进一步了解数学的价值,增加对数学的理解和应用。

7、 案例点评

数学是活动的教学。本文设计通过“看一看”“说一说”“画一画”“议一议”等系列活动,使学生经历操作、探究、体验活动,参与知识的获取过程。充分体现了在“做中学”的理念。

本文引入时从让学生观察图片(从某一角度看到的图片)入手,让学生去猜测这个物体可能是什么。这样作为引入对于一年级的学生来说可能有点难度。若是能把这部分调整到学生学完实物观察之后作为练习,可能会更符合小学生的认知规律。

教学中,教师为了让学生更好地掌握从不同角度观察物体所看到的形状,教师让学生在课堂中画出自己所看到的物体的形状。无疑,这样处理有助于深化学生对从不同角度观察到的物体的形状的理解。但是,在课堂上,让学生画出自己所看到的物体的形状,这样是不是耗费时间 何况,并非每一个学生都会画画。要求画出从不同角度看到的物体的形状并不作为教学基本要求,这样处理其实是教师人为拔高了教学要求,而且也不利于课堂的真正实施。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网