(北师大版)一年级下册教案 《估一估 量一量》

文档属性

| 名称 | (北师大版)一年级下册教案 《估一估 量一量》 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 15.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2009-05-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

《估一估 量一量》教学设计

一、教学目标

1?能选用适当的单位表示长度。

2?能估计身边物体的长度,会使用测量工具进行测量。

二、教学过程

(一)室内活动

师:请同学们伸开两臂,比一比1米有多长。

(学生站起来比划,教师拿着米尺到学生中巡视,发现误差大的进行纠正。)

师:有一些长了,再往回缩一点儿,就正好是1米了。

(教师走到几位学生面前,边用米尺验证,边进行指导。)

师:下面请同学们估计一下你们的桌子大约有多长 把估计的结果告诉同桌,然后你们俩一起量一量,看谁估得准 (学生活动)

活动结束后,学生开始汇报。

生1:我们量的结果是1米20厘米。

师:那你们俩谁估得准

生1:我们俩都估得一样。

师:那你们俩估的是多少呢

生1:我们俩估的是1米90厘米。班里的桌子是1米,这张桌子比班里的桌子稍微大一点儿,然后我们估的就是1米90厘米。

师:你们能根据班里桌子的长度来进行估计,想法很好。不过,这张桌子比班里的桌子长一些,而不是长很多,估计得再少一些就更好了。

师:谁再来说一说你们量的结果是多少

生2:我们量的结果是120厘米。

师:请把你估计的方法给同学们介绍一下,好吗

生2:我是先比划出1米,然后再比划出1拃是10厘米,一量是2拃,就是120厘米。

师:你的方法真不错,你能够借助身体中的尺子来进行估计,这是一种很好的估计方法。

……

师:下面我想请同学们评价一下,在刚才的活动中,你的同桌表现得怎么样

生3:我觉得我的同桌表现得非常好。

师:他哪儿表现得好

生3:因为他用拃量了这张桌子的长度。

师:也就是他能借助拃来进行估计,还有呢

生3:还有他量完以后就坐好了。

师:看来,他还是一个遵守纪律的孩子。

师:你认为他的表现怎么样

(教师指着生3的同桌问。)

生4:他的表现也很好。

师:好在哪儿

生4:他参照我的数字增大一些,结果他比我估得准。

……

(二)室外活动

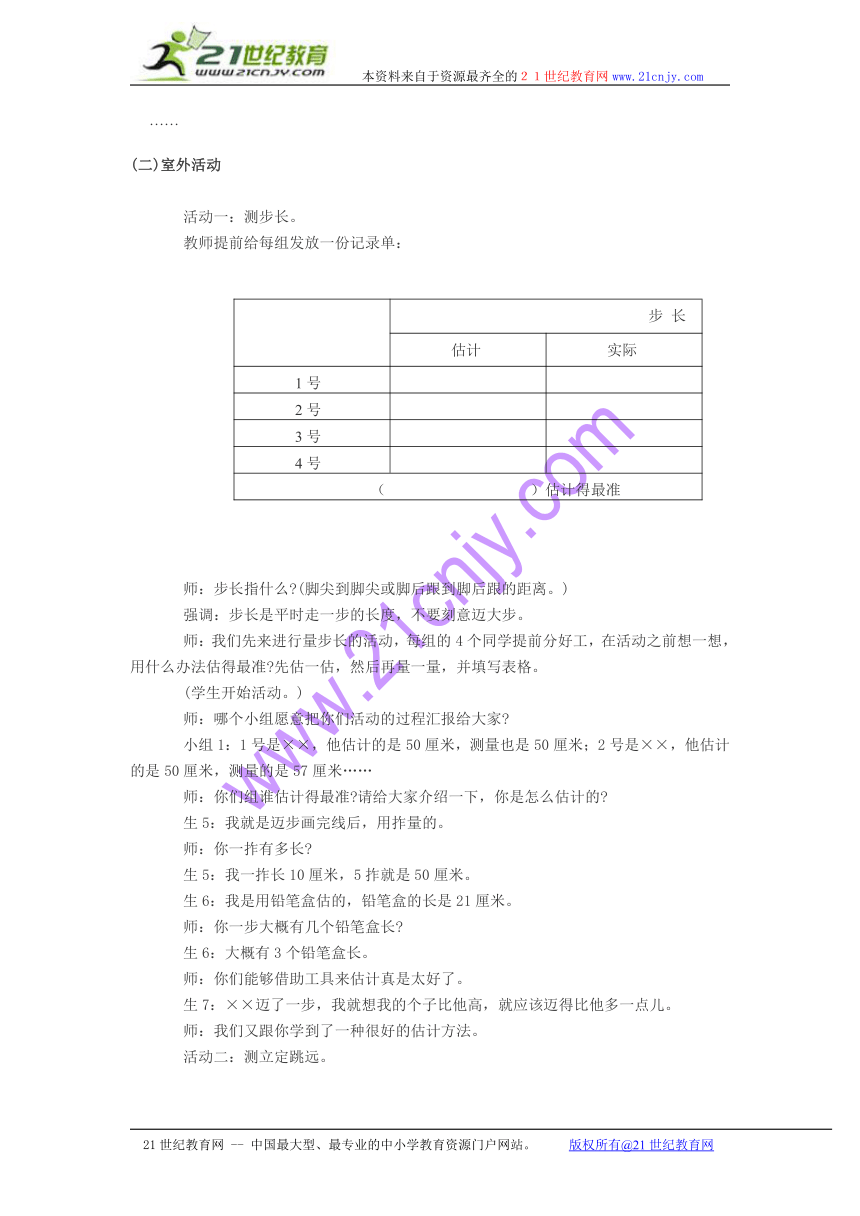

活动一:测步长。

教师提前给每组发放一份记录单:

步 长

估计 实际

1号

2号

3号

4号

( )估计得最准

师:步长指什么 (脚尖到脚尖或脚后跟到脚后跟的距离。)

强调:步长是平时走一步的长度,不要刻意迈大步。

师:我们先来进行量步长的活动,每组的4个同学提前分好工,在活动之前想一想,用什么办法估得最准 先估一估,然后再量一量,并填写表格。

(学生开始活动。)

师:哪个小组愿意把你们活动的过程汇报给大家

小组1:1号是××,他估计的是50厘米,测量也是50厘米;2号是××,他估计的是50厘米,测量的是57厘米……

师:你们组谁估计得最准 请给大家介绍一下,你是怎么估计的

生5:我就是迈步画完线后,用拃量的。

师:你一拃有多长

生5:我一拃长10厘米,5拃就是50厘米。

生6:我是用铅笔盒估的,铅笔盒的长是21厘米。

师:你一步大概有几个铅笔盒长

生6:大概有3个铅笔盒长。

师:你们能够借助工具来估计真是太好了。

生7:××迈了一步,我就想我的个子比他高,就应该迈得比他多一点儿。

师:我们又跟你学到了一种很好的估计方法。

活动二:测立定跳远。

说明:立定跳远指脚尖到脚后跟的距离(学生以小组为单位开始活动)。

立定跳远

估计 实际

1号

2号

3号

4号

( )估计得最准

活动三:在操场上任选一种物体,测量其长度或高度。

说明:测量的长度要在可测量范围内。

任选一种物体得长度(高度)

估计 实际

1号

2号

3号

4号

( )估计得最准

师:下面请每个小 组从操场上任意选一个物体,先估一估,再量一量它的长度或高度,比一比,看谁估计得最准。

(四人一组开始活动。)

师:请同学们说一说,你们小组选的是什么 是怎样估计的

小组2:我们小组量的是主席台的高度,先用拃来估,一拃是10厘米,2拃是20厘米……估计是120厘米,量的是154厘米。(边汇报边操作。)

小组3:我们量的是花池的宽,是根据我的一只鞋的长度来估计的,我的一只鞋的长度大约是20厘米,我走了走,有10只鞋那么长,估计是2米,量的是1米80厘米。

小组4:我们量的是花池的长度,刚才我们已经知道一步大约有多长,然后走一走,看能走多少步,就能估计出花池的长度。

……

师:通过刚才的合作和交流,你们有什么收获

……

三、教学反思

这节课突破了“课堂教学就是在教室里上课”的传统观念,学生学习的空间更为广阔,学习不再是一个简单的被动接受的过程,而是学生自己体验、探索、实践活动的过程。

这节课按照教学的场地,分为室内和室外,在室内设计的环节就是让学生比划1米的长度,它的目的就在于使学生对1米的表象进一步进行理解,为接下来的估课桌的长度以及到室外进行实践活动奠定基础,同时也积累一定的经验。

学生室外的第一个教学活动是测步长,通过测步长的活动要实现两个教学目标,第一个教学目标是让学生知道小组合作如何分工,第二个教学目标是实现估计方法的多样化。学生在小组汇报时,通过学生间的交流,他们得到了许多好的估计方法,学生知道一拃的长度是10厘米,用这种方法对自己的步长进行估测;还有的学生知道自己铅笔盒的长度是21厘米,用这种方法对自己的步长进行估测;还有的学生用比较的方法进行估测,如前一位同学通过实际测量他迈一步的长度是50厘米,他就这样想:我个子比他高,我的步长大约是55厘米。我们通过测步长的实践活动,实现了估计方法的多样化。

第三个实践活动我们安排的是量物体的长度或高度。这里也有两个教学目标,第一教学目标是掌握估计物体长度的方法,第二个教学目标是培养学生克服困难的意志,使他们能够灵活运用所学的知识解决实际问题。如:量比较长的物体的长度时,学生就发现盒尺的长度不够,一般盒尺的长度是3米或5米,他们自己找到了解决的办法:第一次量后,画一条线,作上记号,再量第二次、第三次……最后把几次量得的结果相加。

这些实践活动体现了《标准》的一些精神,《标准》指出,在这个学段中,教师首先要关注学生参与活动的情况,引导学生积极思考,主动与同伴交流,树立运用已有知识解决简单实际问题的信心,同时也使他意识到自己在小组合作中的作用。

四、案例点评

这节课主要有以下几个特点。

第一个特点是更加重视对单位实际意义的理解。我们以往在教学有关计量单位的内容时,教师往往把教学重点放在单位换算上,学生缺乏对单位的实际意义的体验和理解。今天这节课老师利用大量的时间让学生去感受、体验物体的长度,进一步加深对长度单位“米”“厘米”的认识。

首先,她安排的室内活动是让全体学生用打手势的方式比划1米有多长,这是上节课学习的内容,通过再次巩固,把1米的概念深深地印在学生的脑海中。其次又设计了一系列的测量活动:量课桌的长度,量步长等,让学生进一步感受、认识长度单位,在活动中加深了对单位实际意义的理解,同时也培养了学生的应用意识。

第二个特点是加强对学生估测意识的培养。可以说,估测是解决问题的一种重要策略,在本节课中,估测活动贯穿于整个测量活动之中。在每个活动之前,教师并不急于让学生进行测量,而是先让学生估一估这个物体大约有多长 有多高 然后再实际量一量,最后,还要在小组里比一比,看谁估计得与实际结果最接近。通过这样的实践活动,学生的估测意识得到了提高。

第三个特点是有效地组织学生进行合作与交流。学生之间的合作与交流是学习数学的一个重要方式。在本节课中,教师多次为学生提供了合作交流的时间和空间,如:在室内活动中同桌两人合作测量课桌的长度;在室外活动中4人一组的实践活动等。尤其可贵的是教师在这里还运用了一些有效的教学策略,如:合作中的反馈与评价。当同桌共同量完课桌的长度后,教师并不满足于让学生汇报结果,而且让学生说一说:“你的同桌表现怎么样 ”使学生意识到我们的合作、我们的评价不仅要关注结果,更要关注合作的过程。又如:合作结束后,让学生自我评价:你认为你们小组合作得怎么样 还有哪些不足 你从中有什么收获 通过这样的评价,增强了学生的自我反思意识和能力。

总之,这节课反映出了教师教学理念的一些变化,不再仅仅局限于对知识的记忆,更注重知识的应用和操作能力的培养,不是教师教数学,而是最大限度地组织学生开展数学实践活动,让学生在做中学、在思考中学习、在合作中学习,体会数学的实用价值和“做”数学的乐趣

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

《估一估 量一量》教学设计

一、教学目标

1?能选用适当的单位表示长度。

2?能估计身边物体的长度,会使用测量工具进行测量。

二、教学过程

(一)室内活动

师:请同学们伸开两臂,比一比1米有多长。

(学生站起来比划,教师拿着米尺到学生中巡视,发现误差大的进行纠正。)

师:有一些长了,再往回缩一点儿,就正好是1米了。

(教师走到几位学生面前,边用米尺验证,边进行指导。)

师:下面请同学们估计一下你们的桌子大约有多长 把估计的结果告诉同桌,然后你们俩一起量一量,看谁估得准 (学生活动)

活动结束后,学生开始汇报。

生1:我们量的结果是1米20厘米。

师:那你们俩谁估得准

生1:我们俩都估得一样。

师:那你们俩估的是多少呢

生1:我们俩估的是1米90厘米。班里的桌子是1米,这张桌子比班里的桌子稍微大一点儿,然后我们估的就是1米90厘米。

师:你们能根据班里桌子的长度来进行估计,想法很好。不过,这张桌子比班里的桌子长一些,而不是长很多,估计得再少一些就更好了。

师:谁再来说一说你们量的结果是多少

生2:我们量的结果是120厘米。

师:请把你估计的方法给同学们介绍一下,好吗

生2:我是先比划出1米,然后再比划出1拃是10厘米,一量是2拃,就是120厘米。

师:你的方法真不错,你能够借助身体中的尺子来进行估计,这是一种很好的估计方法。

……

师:下面我想请同学们评价一下,在刚才的活动中,你的同桌表现得怎么样

生3:我觉得我的同桌表现得非常好。

师:他哪儿表现得好

生3:因为他用拃量了这张桌子的长度。

师:也就是他能借助拃来进行估计,还有呢

生3:还有他量完以后就坐好了。

师:看来,他还是一个遵守纪律的孩子。

师:你认为他的表现怎么样

(教师指着生3的同桌问。)

生4:他的表现也很好。

师:好在哪儿

生4:他参照我的数字增大一些,结果他比我估得准。

……

(二)室外活动

活动一:测步长。

教师提前给每组发放一份记录单:

步 长

估计 实际

1号

2号

3号

4号

( )估计得最准

师:步长指什么 (脚尖到脚尖或脚后跟到脚后跟的距离。)

强调:步长是平时走一步的长度,不要刻意迈大步。

师:我们先来进行量步长的活动,每组的4个同学提前分好工,在活动之前想一想,用什么办法估得最准 先估一估,然后再量一量,并填写表格。

(学生开始活动。)

师:哪个小组愿意把你们活动的过程汇报给大家

小组1:1号是××,他估计的是50厘米,测量也是50厘米;2号是××,他估计的是50厘米,测量的是57厘米……

师:你们组谁估计得最准 请给大家介绍一下,你是怎么估计的

生5:我就是迈步画完线后,用拃量的。

师:你一拃有多长

生5:我一拃长10厘米,5拃就是50厘米。

生6:我是用铅笔盒估的,铅笔盒的长是21厘米。

师:你一步大概有几个铅笔盒长

生6:大概有3个铅笔盒长。

师:你们能够借助工具来估计真是太好了。

生7:××迈了一步,我就想我的个子比他高,就应该迈得比他多一点儿。

师:我们又跟你学到了一种很好的估计方法。

活动二:测立定跳远。

说明:立定跳远指脚尖到脚后跟的距离(学生以小组为单位开始活动)。

立定跳远

估计 实际

1号

2号

3号

4号

( )估计得最准

活动三:在操场上任选一种物体,测量其长度或高度。

说明:测量的长度要在可测量范围内。

任选一种物体得长度(高度)

估计 实际

1号

2号

3号

4号

( )估计得最准

师:下面请每个小 组从操场上任意选一个物体,先估一估,再量一量它的长度或高度,比一比,看谁估计得最准。

(四人一组开始活动。)

师:请同学们说一说,你们小组选的是什么 是怎样估计的

小组2:我们小组量的是主席台的高度,先用拃来估,一拃是10厘米,2拃是20厘米……估计是120厘米,量的是154厘米。(边汇报边操作。)

小组3:我们量的是花池的宽,是根据我的一只鞋的长度来估计的,我的一只鞋的长度大约是20厘米,我走了走,有10只鞋那么长,估计是2米,量的是1米80厘米。

小组4:我们量的是花池的长度,刚才我们已经知道一步大约有多长,然后走一走,看能走多少步,就能估计出花池的长度。

……

师:通过刚才的合作和交流,你们有什么收获

……

三、教学反思

这节课突破了“课堂教学就是在教室里上课”的传统观念,学生学习的空间更为广阔,学习不再是一个简单的被动接受的过程,而是学生自己体验、探索、实践活动的过程。

这节课按照教学的场地,分为室内和室外,在室内设计的环节就是让学生比划1米的长度,它的目的就在于使学生对1米的表象进一步进行理解,为接下来的估课桌的长度以及到室外进行实践活动奠定基础,同时也积累一定的经验。

学生室外的第一个教学活动是测步长,通过测步长的活动要实现两个教学目标,第一个教学目标是让学生知道小组合作如何分工,第二个教学目标是实现估计方法的多样化。学生在小组汇报时,通过学生间的交流,他们得到了许多好的估计方法,学生知道一拃的长度是10厘米,用这种方法对自己的步长进行估测;还有的学生知道自己铅笔盒的长度是21厘米,用这种方法对自己的步长进行估测;还有的学生用比较的方法进行估测,如前一位同学通过实际测量他迈一步的长度是50厘米,他就这样想:我个子比他高,我的步长大约是55厘米。我们通过测步长的实践活动,实现了估计方法的多样化。

第三个实践活动我们安排的是量物体的长度或高度。这里也有两个教学目标,第一教学目标是掌握估计物体长度的方法,第二个教学目标是培养学生克服困难的意志,使他们能够灵活运用所学的知识解决实际问题。如:量比较长的物体的长度时,学生就发现盒尺的长度不够,一般盒尺的长度是3米或5米,他们自己找到了解决的办法:第一次量后,画一条线,作上记号,再量第二次、第三次……最后把几次量得的结果相加。

这些实践活动体现了《标准》的一些精神,《标准》指出,在这个学段中,教师首先要关注学生参与活动的情况,引导学生积极思考,主动与同伴交流,树立运用已有知识解决简单实际问题的信心,同时也使他意识到自己在小组合作中的作用。

四、案例点评

这节课主要有以下几个特点。

第一个特点是更加重视对单位实际意义的理解。我们以往在教学有关计量单位的内容时,教师往往把教学重点放在单位换算上,学生缺乏对单位的实际意义的体验和理解。今天这节课老师利用大量的时间让学生去感受、体验物体的长度,进一步加深对长度单位“米”“厘米”的认识。

首先,她安排的室内活动是让全体学生用打手势的方式比划1米有多长,这是上节课学习的内容,通过再次巩固,把1米的概念深深地印在学生的脑海中。其次又设计了一系列的测量活动:量课桌的长度,量步长等,让学生进一步感受、认识长度单位,在活动中加深了对单位实际意义的理解,同时也培养了学生的应用意识。

第二个特点是加强对学生估测意识的培养。可以说,估测是解决问题的一种重要策略,在本节课中,估测活动贯穿于整个测量活动之中。在每个活动之前,教师并不急于让学生进行测量,而是先让学生估一估这个物体大约有多长 有多高 然后再实际量一量,最后,还要在小组里比一比,看谁估计得与实际结果最接近。通过这样的实践活动,学生的估测意识得到了提高。

第三个特点是有效地组织学生进行合作与交流。学生之间的合作与交流是学习数学的一个重要方式。在本节课中,教师多次为学生提供了合作交流的时间和空间,如:在室内活动中同桌两人合作测量课桌的长度;在室外活动中4人一组的实践活动等。尤其可贵的是教师在这里还运用了一些有效的教学策略,如:合作中的反馈与评价。当同桌共同量完课桌的长度后,教师并不满足于让学生汇报结果,而且让学生说一说:“你的同桌表现怎么样 ”使学生意识到我们的合作、我们的评价不仅要关注结果,更要关注合作的过程。又如:合作结束后,让学生自我评价:你认为你们小组合作得怎么样 还有哪些不足 你从中有什么收获 通过这样的评价,增强了学生的自我反思意识和能力。

总之,这节课反映出了教师教学理念的一些变化,不再仅仅局限于对知识的记忆,更注重知识的应用和操作能力的培养,不是教师教数学,而是最大限度地组织学生开展数学实践活动,让学生在做中学、在思考中学习、在合作中学习,体会数学的实用价值和“做”数学的乐趣

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网