天津市静海区第一中学2023-2024学年高二下学期3月学生学业能力调研历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 天津市静海区第一中学2023-2024学年高二下学期3月学生学业能力调研历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 118.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-01 16:10:38 | ||

图片预览

文档简介

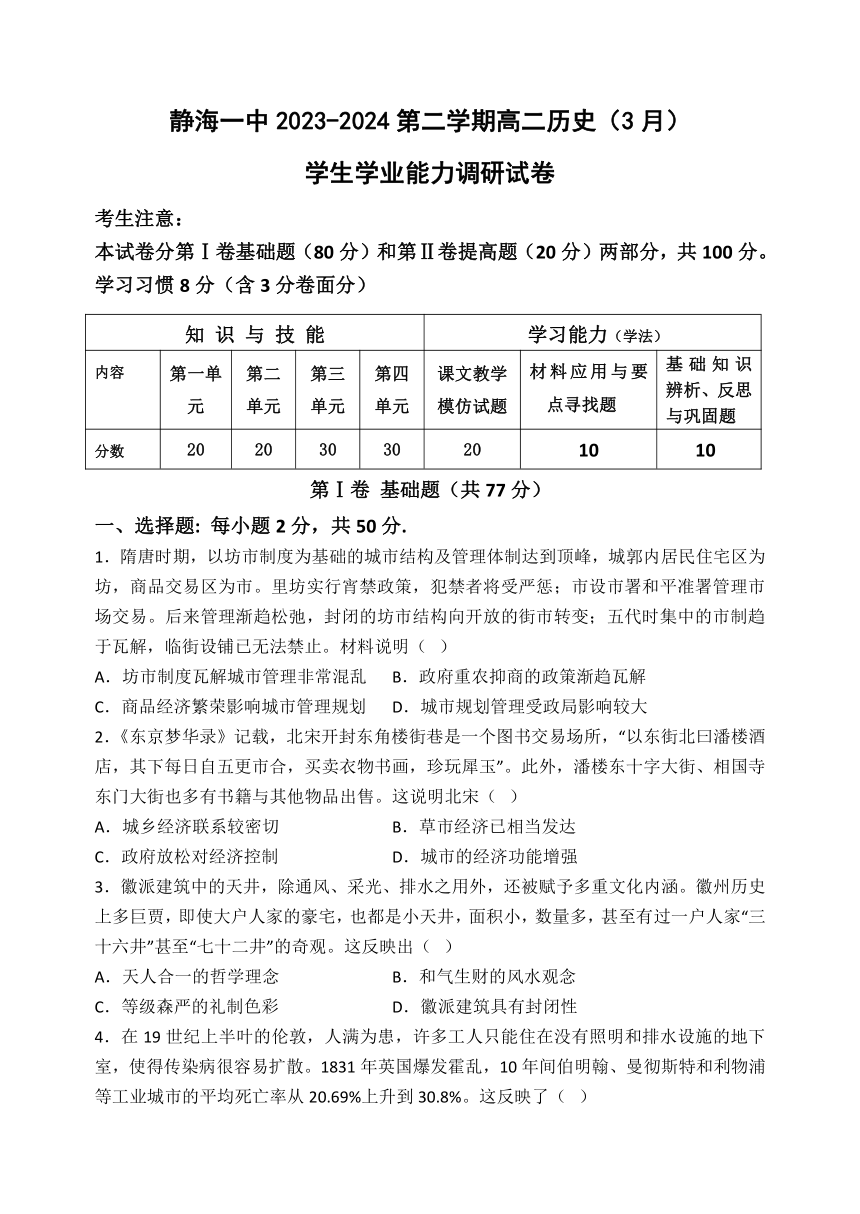

静海一中2023-2024第二学期高二历史(3月)

学生学业能力调研试卷

考生注意:

本试卷分第Ⅰ卷基础题(80分)和第Ⅱ卷提高题(20分)两部分,共100分。学习习惯8分(含3分卷面分)

知 识 与 技 能 学习能力(学法)

内容 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 课文教学模仿试题 材料应用与要点寻找题 基础知识辨析、反思与巩固题

分数 20 20 30 30 20 10 10

第Ⅰ卷 基础题(共77分)

一、选择题: 每小题2分,共50分.

1.隋唐时期,以坊市制度为基础的城市结构及管理体制达到顶峰,城郭内居民住宅区为坊,商品交易区为市。里坊实行宵禁政策,犯禁者将受严惩;市设市署和平准署管理市场交易。后来管理渐趋松弛,封闭的坊市结构向开放的街市转变;五代时集中的市制趋于瓦解,临街设铺已无法禁止。材料说明( )

A.坊市制度瓦解城市管理非常混乱 B.政府重农抑商的政策渐趋瓦解

C.商品经济繁荣影响城市管理规划 D.城市规划管理受政局影响较大

2.《东京梦华录》记载,北宋开封东角楼街巷是一个图书交易场所,“以东街北曰潘楼酒店,其下每日自五更市合,买卖衣物书画,珍玩犀玉”。此外,潘楼东十字大街、相国寺东门大街也多有书籍与其他物品出售。这说明北宋( )

A.城乡经济联系较密切 B.草市经济已相当发达

C.政府放松对经济控制 D.城市的经济功能增强

3.徽派建筑中的天井,除通风、采光、排水之用外,还被赋予多重文化内涵。徽州历史上多巨贾,即使大户人家的豪宅,也都是小天井,面积小,数量多,甚至有过一户人家“三十六井”甚至“七十二井”的奇观。这反映出( )

A.天人合一的哲学理念 B.和气生财的风水观念

C.等级森严的礼制色彩 D.徽派建筑具有封闭性

4.在19世纪上半叶的伦敦,人满为患,许多工人只能住在没有照明和排水设施的地下室,使得传染病很容易扩散。1831年英国爆发霍乱,10年间伯明翰、曼彻斯特和利物浦等工业城市的平均死亡率从20.69%上升到30.8%。这反映了( )

A.城市化的快速发展产生一定负面影响 B.工业生产逐渐向中小城市集中

C.西方发达国家的城市化水平有所降低 D.资本家与工人的贫富差距拉大

5.鸦片战争到甲午战争之间的半个世纪里,中国因条约而陆续开放的商埠积久渐多。在开放的商埠之中,变化尤其显著的是上海,提供了这一时期城市社会演变的典型。从城市基础设施建设角度,能佐证这一观点的是( )

A.上海沪嘉高速的建成 B.上海煤气公司的成立

C.汽车自行车得到普及 D.垃圾处理逐步标准化

6.据统计,20世纪初,广州、汉口、宁波、宜昌等29个通商口岸人口总数共计6584千人,占当时中国城市总人口的28%;而北京、西安、南昌以及大运河沿岸的扬州、德州等城市人口城市化的发展速度缓慢,甚至有停滞和倒退的现象。从对外贸易的总值来看,广州、上海、汉口、天津、大连五大港占有绝对优势。这反映出近代中国( )

A.重农抑商政策阻碍了社会发展 B.城市变化对农耕经济的依赖性强

C.城市发展具有半殖民地化特征 D.帝国主义控制了中国的经济命脉

7.交通便利了人们的生活,促进着国家的进步。了解、掌握穿越时空的交通的发展,考量着我们的基本素养和能力。以下几个说法准确的是( )

A.腓尼基人在太平洋的活动加强了地区经济联系

B.清江浦因漕运路线改变和京张铁路开通而衰落

C.伊利运河的建成推动纽约成为国际化商贸中心

D.米迪运河使17世纪的阿姆斯特丹城市发展迅速

8.著名学者金克木曾说: “中国有两种文化,一种叫‘长城文化’,一种叫‘运河文化’。 ‘长城文化’即隔绝、阻塞的文化;运河通联南北,是‘通的文化’。”下列关于“通的文化”,表述正确的是( )

A.西周时期出现已知最早的运河 B.秦国为统一六国而开凿了灵渠

C.隋朝大运河的重要功能是漕运 D.元朝大运河推动经济重心南移

9.1908年3月英商电车公司经营的上海第一条有轨电车线路正式通车营业后,电车和马路上的汽车一样安排“男女杂坐”。这一现象的普遍化,使得传统的“男女授受不亲”观念随之发生变化。这说明当时( )

A.交通技术的进步助推社会习俗变迁 B.公路建设促进了汽车工业的发展

C.汽车成为民众广泛使用的代步工具 D.交通运输业具有半殖民地的色彩

10.2022年12月9日,首架C919客机正式交付东方航空并进行首飞,“工业皇冠上的明珠”闪耀世界。C919的研制,使上海临港形成了集设计、制造、试飞、配套于一体的产业布局,使我国商用飞机产业的创新链、价值链、产业链得到延伸和拓展,带动了新材料、电子信息等领域技术的集群性突破。据此可知,C919的成功研制( )

A.体现了我国综合国力的增强 B.奠定了我国航空工业的领先地位

C.标志着我国工业强国的建成 D.推动了我国航空航天时代的到来

11.从硬板票到由计算机打印的红色软纸票,再到如今的“无纸化”电子火车票。我国火车票的变迁反映出( )

A.中国科技引领世界发展 B.社会服务体系日渐完善

C.科技进步改变生活方式 D.民众生活更加丰富多彩

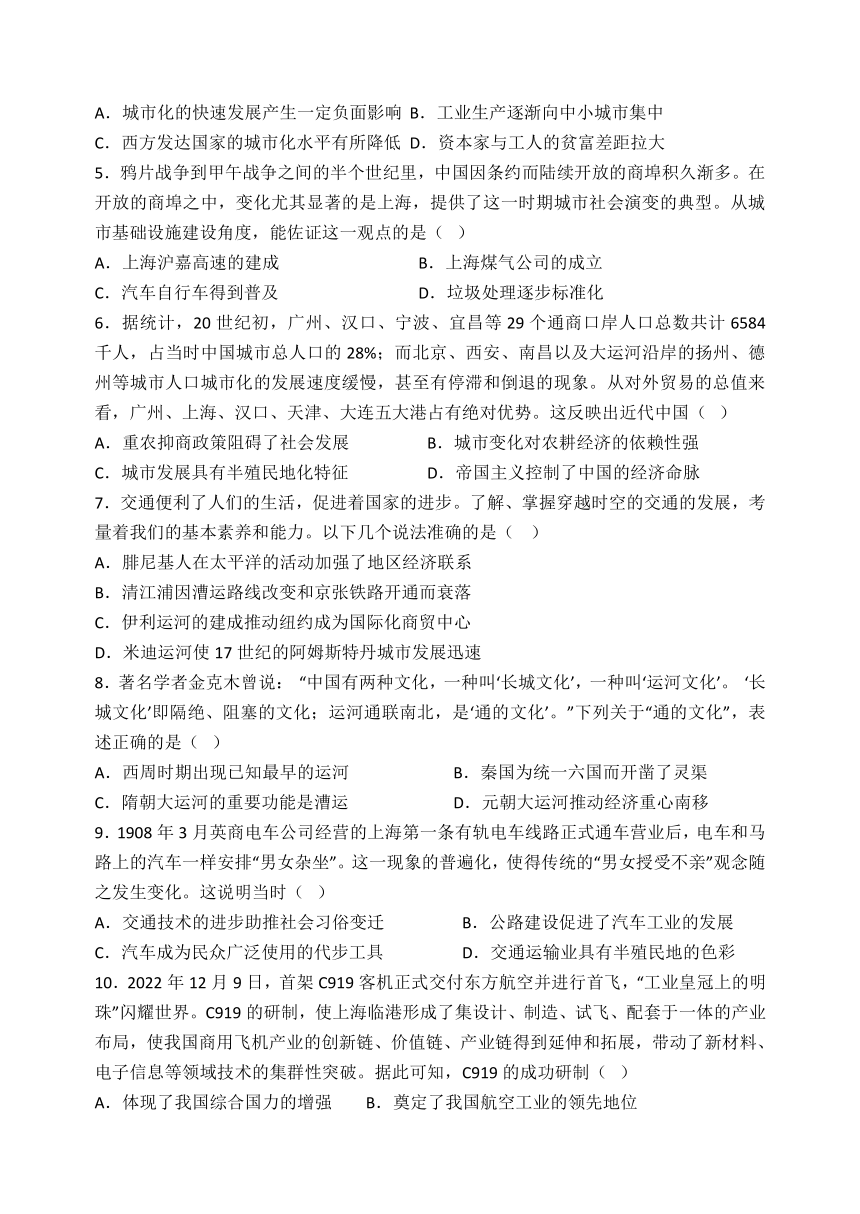

12.中国铁路建设从最初的蹒跚起步,到当下从容迈入高铁时代,经历了一个艰难曲折的过程。下面是某同学整理的《中国近代、当代铁路建设情况一览表》。结合所学判断,其中正确的是( )

时间 成就 特点或地位

① 1881年 吴淞铁路 中国人在自己国土,上修建的第一条实用铁路。

② 1905年 京张铁路 中国人自行设计和施工的第一条铁路干线。

③ 1969年 天津地铁 中国第一条地铁一期工程完工。

④ 2008年 京津城际铁路 通车运行,中国进入高铁时代。

A.① B.② C.③ D.④

13.中世纪时,黑死病横行欧洲,当时的医生为了杜绝感染,身穿泡过蜡的亚麻或帆布衫,头顶戴着黑帽,戴上可过滤空气、状如鸟嘴般的面具,眼睛由透明的玻璃护着,手着白手套,持一木棍,用来掀开病患的被单或衣物或指挥病人如何疗病,后人称之为“鸟嘴医生”。“鸟嘴医生”的出现,说明了当时( )

A.将防疫与巫术连在一起 B.逐渐重视公共卫生防治

C.掌握了初步的防疫知识 D.已经建立疫病救治机构

14.1929年2月,国民政府颁布“废止中医案”。1929年3月17日(后定这天为“国医节”)全国医药团体代表大会召开,会场上悬挂“提倡中医以防文化侵略”等巨幅标语,社会公众舆论也提出“取缔中医药就是致病民于死命”等声援口号。这反映出( )

A.中医的发展前途较渺茫 B.中医药价值仍被国人认可

C.西医传入冲击了中医药 D.中医药学呈现萎缩的迹象

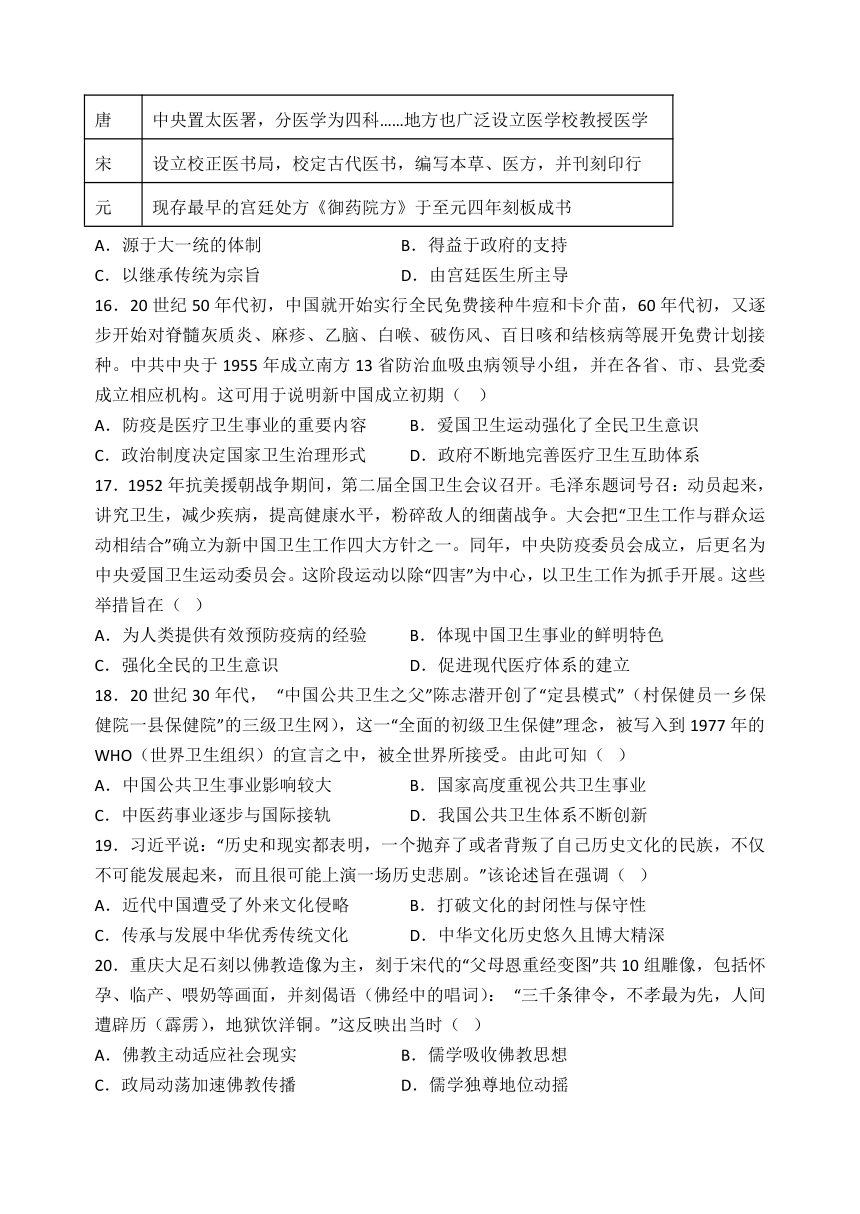

15.下表为隋唐宋元时期中国医学发展情况(部分)。据此可知,我国古代医学的发展( )

朝代 发展情况

隋 杨上善奉敕编撰《太素》

唐 中央置太医署,分医学为四科……地方也广泛设立医学校教授医学

宋 设立校正医书局,校定古代医书,编写本草、医方,并刊刻印行

元 现存最早的宫廷处方《御药院方》于至元四年刻板成书

A.源于大一统的体制 B.得益于政府的支持

C.以继承传统为宗旨 D.由宫廷医生所主导

16.20世纪50年代初,中国就开始实行全民免费接种牛痘和卡介苗,60年代初,又逐步开始对脊髓灰质炎、麻疹、乙脑、白喉、破伤风、百日咳和结核病等展开免费计划接种。中共中央于1955年成立南方13省防治血吸虫病领导小组,并在各省、市、县党委成立相应机构。这可用于说明新中国成立初期( )

A.防疫是医疗卫生事业的重要内容 B.爱国卫生运动强化了全民卫生意识

C.政治制度决定国家卫生治理形式 D.政府不断地完善医疗卫生互助体系

17.1952年抗美援朝战争期间,第二届全国卫生会议召开。毛泽东题词号召:动员起来,讲究卫生,减少疾病,提高健康水平,粉碎敌人的细菌战争。大会把“卫生工作与群众运动相结合”确立为新中国卫生工作四大方针之一。同年,中央防疫委员会成立,后更名为中央爱国卫生运动委员会。这阶段运动以除“四害”为中心,以卫生工作为抓手开展。这些举措旨在( )

A.为人类提供有效预防疫病的经验 B.体现中国卫生事业的鲜明特色

C.强化全民的卫生意识 D.促进现代医疗体系的建立

18.20世纪30年代, “中国公共卫生之父”陈志潜开创了“定县模式”(村保健员一乡保健院一县保健院”的三级卫生网),这一“全面的初级卫生保健”理念,被写入到1977年的WHO(世界卫生组织)的宣言之中,被全世界所接受。由此可知( )

A.中国公共卫生事业影响较大 B.国家高度重视公共卫生事业

C.中医药事业逐步与国际接轨 D.我国公共卫生体系不断创新

19.习近平说:“历史和现实都表明,一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一场历史悲剧。”该论述旨在强调( )

A.近代中国遭受了外来文化侵略 B.打破文化的封闭性与保守性

C.传承与发展中华优秀传统文化 D.中华文化历史悠久且博大精深

20.重庆大足石刻以佛教造像为主,刻于宋代的“父母恩重经变图”共10组雕像,包括怀孕、临产、喂奶等画面,并刻偈语(佛经中的唱词): “三千条律令,不孝最为先,人间遭辟历(霹雳),地狱饮洋铜。”这反映出当时( )

A.佛教主动适应社会现实 B.儒学吸收佛教思想

C.政局动荡加速佛教传播 D.儒学独尊地位动摇

21.1923—1926年,《新青年》杂志共出季刊与不定期刊9期,发文113篇,其中译文41篇,占总数的36%。从翻译群体来看,留法群体译文占总译文的32%,留苏群体译文占总译文的52%。在这些译文当中,列宁著作译文9篇,斯大林译文4篇,其余译文主要涉及反映苏俄的具体情况以及列宁、斯大林思想和关注中国革命问题等方面。这说明《新青年》在当时( )

A.促使中国共产党由幼稚走向成熟 B.推动了青年界学术问题的探讨

C.深刻反思新文化运动启蒙的不足 D.有利于马克思主义在中国传播

22.中华传统文化博大精深,底蕴深厚。老子将天地万物本原归结为抽象的“道”,指出 “人法地,地法天,天法道,道法自然”。这体现了( )

①古代朴素的唯物论 ②“相生相胜”的理论 ③天人合一的思想 ④“无为而治”的思想

A.①② B.③④ C.②③ D.①③

23.朝鲜古代文献大多是用汉语文言文写的,如高句丽建国初期,就有人用汉文记下高句丽史事一百卷,叫作《留记》;公元414年,高句丽在辑安城东九华里处建的好太王碑,四面环刻汉字碑文,共44行,每行41字,竟达1775字。这可用于印证( )

A.中韩文化渊源相同 B.儒学得到了朝鲜社会的普遍认同

C.东亚文化圈已形成 D.中国文化对周边国家文化的影响

24.唐朝时,许多国家多次派遣唐使来华。653年,日本吉士长丹出使长安,随其而来的学生和僧人等共一百余人,他们不但研究佛教经典,更研究中国的儒学、经济制度、医药等知识,他们带回去了大量的典籍。这一现象的出现主要是因为( )

A.唐朝实行对外开放的政策 B.唐朝时经济文化世界领先

C.中华文明圈不断向外辐射 D.遣唐使推动中日友好交流

25.明末,在利玛窦的推动下,传教士纷纷学汉语,穿儒服,敬祖先,祀郊天,深入了解中国传统文化和礼节习俗,并提出“耶儒合流”论,他们主张将中国的孔孟之道和宗法思想与罗马天主教教义体系相融合。传教士的这些做法( )

A.体现了中华传统文化的优势 B.有助于西学在中国的传播

C.旨在丰富天主教的文化内涵 D.反映了中西文化一体化趋势

二、辨析题:每小题2分,共10分. (判断并改错,对的打钩,错的指出错误并改正)

26.2010年中国城镇人口超过总人口的一半

27.1914年巴拿马运河通航,极大的缩短了印度洋与太平洋之间的航行距离。

28.成书于战国至西汉间的黄帝内经,是一部重要的中医基础理论著作。

29.荀子主张尊贤使能,俊杰在位。

30.1862年,旨在培养外交和翻译人才的京师大学堂在北京设立。

材料应用与要点寻找题

三、材料题:

31.阅读材料,完成下列要求。(17分)

材料一 自19世纪中叶开埠以来,随着生产力的发展和城市化的步步推进,上海转变为世界的“东方巴黎”,成为中国最为现代化的都市,英文modern在上海有了它的第一个译音——摩登。城市化伴随着上海的国际化、商业化、现代化,使其成为中国现代化城市的象征。城市化和工业化都离不开人口的增加。上海的城市化也同样表现为人口集中和城市人口的不断增加。中国早期的城市化更多是在外力推动下,以商业化为主要动力。在经济因素推动的人口聚集过程中,商业贸易成为其中更重要、更突出的一大环节。随商业贸易而移民上海的商人成为上海都市移民中重要的一部分。

——摘编自艾萍《近代上海城市化特征初探》

材料二 19世纪中叶以后,中国城市出现了不同于乡村的变化,形成了城乡分离的趋势。近代城市从物质外观到文化样式上都呈现出了迥异于传统乡村的新局面。然而在近代中国,城市化进程并不是一个普遍的问题。在全国范围内,中国近代城市的变迁不仅有着明显的不同步性,而且也因城市近代化进程的差异性与不平衡性,形成了相互对立的两个世界。

——摘编自翟志宏《论中国近代城市化进程中的文化冲突和价值演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代上海城市化的特征。(写出材料中有效信息,然后分条作答)(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析推动近代中国城市化进程的因素。(按照角度的种类分条作答)(8分)

(3)【学法】如何根据题意筛选出作答问题的核心词 如何根据核心词从素材中挑选核心信息 (3分)

第Ⅱ卷 提高题(共20分)

32. 中国古代服饰有着丰富的文化内涵,是中华民族的文化符号之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代社会各阶层的着装有严格规范。下表是中国古代文献中有关服饰规范的部分内容:

出处 内容

《礼记·深衣篇》 上衣用布四幅,表明一年有四季;下裳用布十二幅,代表一年有十二月;袖口圆弧,领子方正,意味着公正:背缝垂直,体现出诚直。

《新唐书·车服志》 唐高宗时对官服的规定:三品以上袍衫紫色,四品袍深绯,五品袍浅绯,六品袍深绿,七品袍浅绿,八品袍深青,九品袍浅青。

《宋史·舆服志》 绍兴五年,高宗谓辅臣曰:“金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化…宜申严禁。”

——摘编自张玲《中国古代服饰的文化符号内涵及制度规范》等

材料二 明代的“服妖”分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别。衣冠复古,即穿戴模仿前朝服饰,包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰:奢侈僭越,即以下僭上,违制使用贵重饰品和贵族服饰;男女混装,即女着男装、男着女装;习俗禁忌,即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为,如上层人士穿戴低贱之人服饰等。

——整编自赵梦菲《明代“服妖”服饰现象研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述中国古代服饰的文化内涵并说明其影响。(写出材料中有效信息,然后分条作答)(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,为“服妖”下一定义,并对明代“服妖”的成因进行分析。(按照角度的种类分条作答)(8分)

静海一中2023-2024第二学期高二历史(3月)

学生学业能力调研试卷答题纸

学校: 姓名: 班级: 考场: 座号

一、选择题:涂卡(不用做)

二、改错题(本大题共5题,共10分)

26.( )27.( )28.( )29.( )30.( )

31(17分)(1)(6分)

(2)(8分)

【学法】(3)(3分)

32.(1)(12分)

(2)(8分)

卷面分( 3 )

静海一中2023-2024第二学期高二历史(3月)

学生学业能力调研试卷(答案)

1-5CDDAB 6-10CCCAA11-15CDCBB 16-20ACACA 21-25DDDBB

26、2010改为2011 27、印度洋改为大西洋 28、√ 29、荀子改为孟子 30、京师大学堂改为京师同文馆

31、(17分)

(1)特征:逐步推进;国际化程度高;以商业为主要推动力;移民占有重要地位;具有半殖民地色彩。(6分,任答3点,言之成理即可得满分)

(2)因素:中国社会性质的变化;通商口岸的开放;租界的划定;生产力的发展;工商业的发展;近代企业发展;人口的增加。(8分,任答4点,言之成理即可得满分)

(3)学法题言之有理即可(3分)

32.(20分)

(1)文化内涵:儒家道德标准的象征(或:四时秩序的象征;人与自然和谐、天人合一的象征;公正诚直的 象征。);等级的象征(或:官员品衔的象征。);崇尚节俭的价值观的象征(或:主流价值观的象征。)(6分)

影响:(积极方面)有利于形成重视道德的社会风气;有助于维护社会及政治稳定;有助于塑造崇尚节俭的社会风尚。 (消极方面)强化等级秩序;强化了等级尊秩序,束缚了人们的思想。(6分,任答3点,言之成理即可得满分)

定义:“服妖”现象,是一种与传统风俗、礼法秩序、主流价值观念等相背离的个人或群体的服饰行为。 (2分)

成因:商品经济的发展;元朝服饰习惯的影响(或:民族交融的影响。); 市民阶层的壮大;个性解放思想的影响等。(6分,任答3点,言之成理即可得满分)

学生学业能力调研试卷

考生注意:

本试卷分第Ⅰ卷基础题(80分)和第Ⅱ卷提高题(20分)两部分,共100分。学习习惯8分(含3分卷面分)

知 识 与 技 能 学习能力(学法)

内容 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 课文教学模仿试题 材料应用与要点寻找题 基础知识辨析、反思与巩固题

分数 20 20 30 30 20 10 10

第Ⅰ卷 基础题(共77分)

一、选择题: 每小题2分,共50分.

1.隋唐时期,以坊市制度为基础的城市结构及管理体制达到顶峰,城郭内居民住宅区为坊,商品交易区为市。里坊实行宵禁政策,犯禁者将受严惩;市设市署和平准署管理市场交易。后来管理渐趋松弛,封闭的坊市结构向开放的街市转变;五代时集中的市制趋于瓦解,临街设铺已无法禁止。材料说明( )

A.坊市制度瓦解城市管理非常混乱 B.政府重农抑商的政策渐趋瓦解

C.商品经济繁荣影响城市管理规划 D.城市规划管理受政局影响较大

2.《东京梦华录》记载,北宋开封东角楼街巷是一个图书交易场所,“以东街北曰潘楼酒店,其下每日自五更市合,买卖衣物书画,珍玩犀玉”。此外,潘楼东十字大街、相国寺东门大街也多有书籍与其他物品出售。这说明北宋( )

A.城乡经济联系较密切 B.草市经济已相当发达

C.政府放松对经济控制 D.城市的经济功能增强

3.徽派建筑中的天井,除通风、采光、排水之用外,还被赋予多重文化内涵。徽州历史上多巨贾,即使大户人家的豪宅,也都是小天井,面积小,数量多,甚至有过一户人家“三十六井”甚至“七十二井”的奇观。这反映出( )

A.天人合一的哲学理念 B.和气生财的风水观念

C.等级森严的礼制色彩 D.徽派建筑具有封闭性

4.在19世纪上半叶的伦敦,人满为患,许多工人只能住在没有照明和排水设施的地下室,使得传染病很容易扩散。1831年英国爆发霍乱,10年间伯明翰、曼彻斯特和利物浦等工业城市的平均死亡率从20.69%上升到30.8%。这反映了( )

A.城市化的快速发展产生一定负面影响 B.工业生产逐渐向中小城市集中

C.西方发达国家的城市化水平有所降低 D.资本家与工人的贫富差距拉大

5.鸦片战争到甲午战争之间的半个世纪里,中国因条约而陆续开放的商埠积久渐多。在开放的商埠之中,变化尤其显著的是上海,提供了这一时期城市社会演变的典型。从城市基础设施建设角度,能佐证这一观点的是( )

A.上海沪嘉高速的建成 B.上海煤气公司的成立

C.汽车自行车得到普及 D.垃圾处理逐步标准化

6.据统计,20世纪初,广州、汉口、宁波、宜昌等29个通商口岸人口总数共计6584千人,占当时中国城市总人口的28%;而北京、西安、南昌以及大运河沿岸的扬州、德州等城市人口城市化的发展速度缓慢,甚至有停滞和倒退的现象。从对外贸易的总值来看,广州、上海、汉口、天津、大连五大港占有绝对优势。这反映出近代中国( )

A.重农抑商政策阻碍了社会发展 B.城市变化对农耕经济的依赖性强

C.城市发展具有半殖民地化特征 D.帝国主义控制了中国的经济命脉

7.交通便利了人们的生活,促进着国家的进步。了解、掌握穿越时空的交通的发展,考量着我们的基本素养和能力。以下几个说法准确的是( )

A.腓尼基人在太平洋的活动加强了地区经济联系

B.清江浦因漕运路线改变和京张铁路开通而衰落

C.伊利运河的建成推动纽约成为国际化商贸中心

D.米迪运河使17世纪的阿姆斯特丹城市发展迅速

8.著名学者金克木曾说: “中国有两种文化,一种叫‘长城文化’,一种叫‘运河文化’。 ‘长城文化’即隔绝、阻塞的文化;运河通联南北,是‘通的文化’。”下列关于“通的文化”,表述正确的是( )

A.西周时期出现已知最早的运河 B.秦国为统一六国而开凿了灵渠

C.隋朝大运河的重要功能是漕运 D.元朝大运河推动经济重心南移

9.1908年3月英商电车公司经营的上海第一条有轨电车线路正式通车营业后,电车和马路上的汽车一样安排“男女杂坐”。这一现象的普遍化,使得传统的“男女授受不亲”观念随之发生变化。这说明当时( )

A.交通技术的进步助推社会习俗变迁 B.公路建设促进了汽车工业的发展

C.汽车成为民众广泛使用的代步工具 D.交通运输业具有半殖民地的色彩

10.2022年12月9日,首架C919客机正式交付东方航空并进行首飞,“工业皇冠上的明珠”闪耀世界。C919的研制,使上海临港形成了集设计、制造、试飞、配套于一体的产业布局,使我国商用飞机产业的创新链、价值链、产业链得到延伸和拓展,带动了新材料、电子信息等领域技术的集群性突破。据此可知,C919的成功研制( )

A.体现了我国综合国力的增强 B.奠定了我国航空工业的领先地位

C.标志着我国工业强国的建成 D.推动了我国航空航天时代的到来

11.从硬板票到由计算机打印的红色软纸票,再到如今的“无纸化”电子火车票。我国火车票的变迁反映出( )

A.中国科技引领世界发展 B.社会服务体系日渐完善

C.科技进步改变生活方式 D.民众生活更加丰富多彩

12.中国铁路建设从最初的蹒跚起步,到当下从容迈入高铁时代,经历了一个艰难曲折的过程。下面是某同学整理的《中国近代、当代铁路建设情况一览表》。结合所学判断,其中正确的是( )

时间 成就 特点或地位

① 1881年 吴淞铁路 中国人在自己国土,上修建的第一条实用铁路。

② 1905年 京张铁路 中国人自行设计和施工的第一条铁路干线。

③ 1969年 天津地铁 中国第一条地铁一期工程完工。

④ 2008年 京津城际铁路 通车运行,中国进入高铁时代。

A.① B.② C.③ D.④

13.中世纪时,黑死病横行欧洲,当时的医生为了杜绝感染,身穿泡过蜡的亚麻或帆布衫,头顶戴着黑帽,戴上可过滤空气、状如鸟嘴般的面具,眼睛由透明的玻璃护着,手着白手套,持一木棍,用来掀开病患的被单或衣物或指挥病人如何疗病,后人称之为“鸟嘴医生”。“鸟嘴医生”的出现,说明了当时( )

A.将防疫与巫术连在一起 B.逐渐重视公共卫生防治

C.掌握了初步的防疫知识 D.已经建立疫病救治机构

14.1929年2月,国民政府颁布“废止中医案”。1929年3月17日(后定这天为“国医节”)全国医药团体代表大会召开,会场上悬挂“提倡中医以防文化侵略”等巨幅标语,社会公众舆论也提出“取缔中医药就是致病民于死命”等声援口号。这反映出( )

A.中医的发展前途较渺茫 B.中医药价值仍被国人认可

C.西医传入冲击了中医药 D.中医药学呈现萎缩的迹象

15.下表为隋唐宋元时期中国医学发展情况(部分)。据此可知,我国古代医学的发展( )

朝代 发展情况

隋 杨上善奉敕编撰《太素》

唐 中央置太医署,分医学为四科……地方也广泛设立医学校教授医学

宋 设立校正医书局,校定古代医书,编写本草、医方,并刊刻印行

元 现存最早的宫廷处方《御药院方》于至元四年刻板成书

A.源于大一统的体制 B.得益于政府的支持

C.以继承传统为宗旨 D.由宫廷医生所主导

16.20世纪50年代初,中国就开始实行全民免费接种牛痘和卡介苗,60年代初,又逐步开始对脊髓灰质炎、麻疹、乙脑、白喉、破伤风、百日咳和结核病等展开免费计划接种。中共中央于1955年成立南方13省防治血吸虫病领导小组,并在各省、市、县党委成立相应机构。这可用于说明新中国成立初期( )

A.防疫是医疗卫生事业的重要内容 B.爱国卫生运动强化了全民卫生意识

C.政治制度决定国家卫生治理形式 D.政府不断地完善医疗卫生互助体系

17.1952年抗美援朝战争期间,第二届全国卫生会议召开。毛泽东题词号召:动员起来,讲究卫生,减少疾病,提高健康水平,粉碎敌人的细菌战争。大会把“卫生工作与群众运动相结合”确立为新中国卫生工作四大方针之一。同年,中央防疫委员会成立,后更名为中央爱国卫生运动委员会。这阶段运动以除“四害”为中心,以卫生工作为抓手开展。这些举措旨在( )

A.为人类提供有效预防疫病的经验 B.体现中国卫生事业的鲜明特色

C.强化全民的卫生意识 D.促进现代医疗体系的建立

18.20世纪30年代, “中国公共卫生之父”陈志潜开创了“定县模式”(村保健员一乡保健院一县保健院”的三级卫生网),这一“全面的初级卫生保健”理念,被写入到1977年的WHO(世界卫生组织)的宣言之中,被全世界所接受。由此可知( )

A.中国公共卫生事业影响较大 B.国家高度重视公共卫生事业

C.中医药事业逐步与国际接轨 D.我国公共卫生体系不断创新

19.习近平说:“历史和现实都表明,一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一场历史悲剧。”该论述旨在强调( )

A.近代中国遭受了外来文化侵略 B.打破文化的封闭性与保守性

C.传承与发展中华优秀传统文化 D.中华文化历史悠久且博大精深

20.重庆大足石刻以佛教造像为主,刻于宋代的“父母恩重经变图”共10组雕像,包括怀孕、临产、喂奶等画面,并刻偈语(佛经中的唱词): “三千条律令,不孝最为先,人间遭辟历(霹雳),地狱饮洋铜。”这反映出当时( )

A.佛教主动适应社会现实 B.儒学吸收佛教思想

C.政局动荡加速佛教传播 D.儒学独尊地位动摇

21.1923—1926年,《新青年》杂志共出季刊与不定期刊9期,发文113篇,其中译文41篇,占总数的36%。从翻译群体来看,留法群体译文占总译文的32%,留苏群体译文占总译文的52%。在这些译文当中,列宁著作译文9篇,斯大林译文4篇,其余译文主要涉及反映苏俄的具体情况以及列宁、斯大林思想和关注中国革命问题等方面。这说明《新青年》在当时( )

A.促使中国共产党由幼稚走向成熟 B.推动了青年界学术问题的探讨

C.深刻反思新文化运动启蒙的不足 D.有利于马克思主义在中国传播

22.中华传统文化博大精深,底蕴深厚。老子将天地万物本原归结为抽象的“道”,指出 “人法地,地法天,天法道,道法自然”。这体现了( )

①古代朴素的唯物论 ②“相生相胜”的理论 ③天人合一的思想 ④“无为而治”的思想

A.①② B.③④ C.②③ D.①③

23.朝鲜古代文献大多是用汉语文言文写的,如高句丽建国初期,就有人用汉文记下高句丽史事一百卷,叫作《留记》;公元414年,高句丽在辑安城东九华里处建的好太王碑,四面环刻汉字碑文,共44行,每行41字,竟达1775字。这可用于印证( )

A.中韩文化渊源相同 B.儒学得到了朝鲜社会的普遍认同

C.东亚文化圈已形成 D.中国文化对周边国家文化的影响

24.唐朝时,许多国家多次派遣唐使来华。653年,日本吉士长丹出使长安,随其而来的学生和僧人等共一百余人,他们不但研究佛教经典,更研究中国的儒学、经济制度、医药等知识,他们带回去了大量的典籍。这一现象的出现主要是因为( )

A.唐朝实行对外开放的政策 B.唐朝时经济文化世界领先

C.中华文明圈不断向外辐射 D.遣唐使推动中日友好交流

25.明末,在利玛窦的推动下,传教士纷纷学汉语,穿儒服,敬祖先,祀郊天,深入了解中国传统文化和礼节习俗,并提出“耶儒合流”论,他们主张将中国的孔孟之道和宗法思想与罗马天主教教义体系相融合。传教士的这些做法( )

A.体现了中华传统文化的优势 B.有助于西学在中国的传播

C.旨在丰富天主教的文化内涵 D.反映了中西文化一体化趋势

二、辨析题:每小题2分,共10分. (判断并改错,对的打钩,错的指出错误并改正)

26.2010年中国城镇人口超过总人口的一半

27.1914年巴拿马运河通航,极大的缩短了印度洋与太平洋之间的航行距离。

28.成书于战国至西汉间的黄帝内经,是一部重要的中医基础理论著作。

29.荀子主张尊贤使能,俊杰在位。

30.1862年,旨在培养外交和翻译人才的京师大学堂在北京设立。

材料应用与要点寻找题

三、材料题:

31.阅读材料,完成下列要求。(17分)

材料一 自19世纪中叶开埠以来,随着生产力的发展和城市化的步步推进,上海转变为世界的“东方巴黎”,成为中国最为现代化的都市,英文modern在上海有了它的第一个译音——摩登。城市化伴随着上海的国际化、商业化、现代化,使其成为中国现代化城市的象征。城市化和工业化都离不开人口的增加。上海的城市化也同样表现为人口集中和城市人口的不断增加。中国早期的城市化更多是在外力推动下,以商业化为主要动力。在经济因素推动的人口聚集过程中,商业贸易成为其中更重要、更突出的一大环节。随商业贸易而移民上海的商人成为上海都市移民中重要的一部分。

——摘编自艾萍《近代上海城市化特征初探》

材料二 19世纪中叶以后,中国城市出现了不同于乡村的变化,形成了城乡分离的趋势。近代城市从物质外观到文化样式上都呈现出了迥异于传统乡村的新局面。然而在近代中国,城市化进程并不是一个普遍的问题。在全国范围内,中国近代城市的变迁不仅有着明显的不同步性,而且也因城市近代化进程的差异性与不平衡性,形成了相互对立的两个世界。

——摘编自翟志宏《论中国近代城市化进程中的文化冲突和价值演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代上海城市化的特征。(写出材料中有效信息,然后分条作答)(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析推动近代中国城市化进程的因素。(按照角度的种类分条作答)(8分)

(3)【学法】如何根据题意筛选出作答问题的核心词 如何根据核心词从素材中挑选核心信息 (3分)

第Ⅱ卷 提高题(共20分)

32. 中国古代服饰有着丰富的文化内涵,是中华民族的文化符号之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代社会各阶层的着装有严格规范。下表是中国古代文献中有关服饰规范的部分内容:

出处 内容

《礼记·深衣篇》 上衣用布四幅,表明一年有四季;下裳用布十二幅,代表一年有十二月;袖口圆弧,领子方正,意味着公正:背缝垂直,体现出诚直。

《新唐书·车服志》 唐高宗时对官服的规定:三品以上袍衫紫色,四品袍深绯,五品袍浅绯,六品袍深绿,七品袍浅绿,八品袍深青,九品袍浅青。

《宋史·舆服志》 绍兴五年,高宗谓辅臣曰:“金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化…宜申严禁。”

——摘编自张玲《中国古代服饰的文化符号内涵及制度规范》等

材料二 明代的“服妖”分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别。衣冠复古,即穿戴模仿前朝服饰,包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰:奢侈僭越,即以下僭上,违制使用贵重饰品和贵族服饰;男女混装,即女着男装、男着女装;习俗禁忌,即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为,如上层人士穿戴低贱之人服饰等。

——整编自赵梦菲《明代“服妖”服饰现象研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述中国古代服饰的文化内涵并说明其影响。(写出材料中有效信息,然后分条作答)(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,为“服妖”下一定义,并对明代“服妖”的成因进行分析。(按照角度的种类分条作答)(8分)

静海一中2023-2024第二学期高二历史(3月)

学生学业能力调研试卷答题纸

学校: 姓名: 班级: 考场: 座号

一、选择题:涂卡(不用做)

二、改错题(本大题共5题,共10分)

26.( )27.( )28.( )29.( )30.( )

31(17分)(1)(6分)

(2)(8分)

【学法】(3)(3分)

32.(1)(12分)

(2)(8分)

卷面分( 3 )

静海一中2023-2024第二学期高二历史(3月)

学生学业能力调研试卷(答案)

1-5CDDAB 6-10CCCAA11-15CDCBB 16-20ACACA 21-25DDDBB

26、2010改为2011 27、印度洋改为大西洋 28、√ 29、荀子改为孟子 30、京师大学堂改为京师同文馆

31、(17分)

(1)特征:逐步推进;国际化程度高;以商业为主要推动力;移民占有重要地位;具有半殖民地色彩。(6分,任答3点,言之成理即可得满分)

(2)因素:中国社会性质的变化;通商口岸的开放;租界的划定;生产力的发展;工商业的发展;近代企业发展;人口的增加。(8分,任答4点,言之成理即可得满分)

(3)学法题言之有理即可(3分)

32.(20分)

(1)文化内涵:儒家道德标准的象征(或:四时秩序的象征;人与自然和谐、天人合一的象征;公正诚直的 象征。);等级的象征(或:官员品衔的象征。);崇尚节俭的价值观的象征(或:主流价值观的象征。)(6分)

影响:(积极方面)有利于形成重视道德的社会风气;有助于维护社会及政治稳定;有助于塑造崇尚节俭的社会风尚。 (消极方面)强化等级秩序;强化了等级尊秩序,束缚了人们的思想。(6分,任答3点,言之成理即可得满分)

定义:“服妖”现象,是一种与传统风俗、礼法秩序、主流价值观念等相背离的个人或群体的服饰行为。 (2分)

成因:商品经济的发展;元朝服饰习惯的影响(或:民族交融的影响。); 市民阶层的壮大;个性解放思想的影响等。(6分,任答3点,言之成理即可得满分)

同课章节目录