阶段性综合复习训练(考查第三单元、第四单元内容)(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活

文档属性

| 名称 | 阶段性综合复习训练(考查第三单元、第四单元内容)(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 586.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-01 16:17:54 | ||

图片预览

文档简介

阶段性综合复习训练 (考查第三单元、第四单元内容)

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.古埃及的商业契约在签订过程中常常伴随着一定的仪式,这些仪式包括祈祷、祭祀和对神灵的宣誓等,以祈求在神灵的保佑下契约能顺利履行。这说明古埃及( )

A.神权主导社会经济生活 B.积极推行商业契约的普及

C.重视商业契约的庄重性 D.民众的文化教育程度较低

2.1626年,荷兰东印度公司的贸易清单中首次出现了在中国采购瓷质茶杯的记录,统计显示,1629年购买了250只,1633年购买了1325只,1643年25000只。到1740年购买中国的各类茶具达110000件,1760年更是高达2000000件。据此推知,荷兰当时( )

A.民众货币收入激增 B.海外贸易影响民众生活

C.进口瓷器物美价廉 D.商业经营方式发生变化

3.1948年至1952年,美国通过“马歇尔计划”向西欧提供了约130亿美元的援助。最终大约75%的援助资金用于购买美国产品和服务,欧洲进口额的三分之二来自美国。1950年9月,美国推动西欧国家建立欧洲支付同盟,使美元全面参与西欧国家之间的贸易结算。由此可知,马歇尔计划和欧洲支付同盟( )

A.加剧美国的贸易逆差现象 B.扩大了美元的国际影响力

C.抑制了国家垄断资本主义 D.冲击了二战后的货币秩序

4.如表为晚清时期中国出口的茶、棉花、草帽辫(欧洲妇女装饰用品)、豆饼等四类货物的出口总值情况(单位:万吨)。其中甲是( )

时期 甲 乙 丙 丁

1894—1896年 8757.08 2358.18 237.97 893.25

1901—1903年 6770.62 3116.13 1544.61 1171.20

1909—1911年 10783.37 6399.73 4465.71 2614.44

A.茶叶 B.棉花 C.豆饼 D.草帽辫

5.美国学者费正清指出,明王朝一反“古代中国的世界贸易秩序”的旧制,将对外贸易严格限制在一定的范围内。这( )

A.体现了对外关系开始转型 B.促进了朝贡贸易的发展

C.加剧了明王朝兴衰的转化 D.引发了宗藩关系的解体

6.20世纪30年代,美国出现了众多法西斯组织,如黑衣社、三K党等组织,1934年11月,在部分华尔街大资本家策划下,巴特勒将军率领50万人向华盛顿进军,企图发动法西斯政变,但未得逞。这一现象反映出当时美国( )

A.经济困境冲击社会秩序 B.开始推行自由放任主义

C.罗斯福新政成效甚微 D.扩军备战引发统治危机

7.“全球化”曾是发达资本主义国家掌控的全球市场的策略,但随着众多发展中国家在“全球化”进程中崛起,资本主义国家独占“全球化”最大红利和话语权优势丧失,推动“逆全球化”。以下不属于逆全球化表现的是( )

A.全球经济衰退明显 B.全球政治危机不断

C.极端民粹主义思潮急流汹涌 D.全球跨国公司的子公司遍及全球

8.与关贸总协定相比,世界贸易组织管辖的范围除了传统的、乌拉圭回合新确定的货物贸易外,还包括长期游离于关贸总协定外的知识产权、投资措施和非货物贸易等领域。这说明( )

A.世贸组织具有更高的权威性 B.关贸总协定存在不完善的地方

C.世贸组织管理更加简捷有效 D.关贸总协定的影响力十分有限

9.下表为抗战时期的前后不同时期内国民政府设立的省会市及其人口数量情况统计表。此表反映了抗日战争时期( )

人口规模 抗战前设的省会市 抗战时期和抗战后设的省会市

100万一200万 广州、天津 —

50万一100万 杭州、沈阳 —

20万一50万 成都、长沙、济南、武昌 福州、开封、南昌、镇江、保定

10万一20万 昆明、吉林 安庆、西安、贵阳、兰州、西宁、张家口、太原

5万一10万 齐齐哈尔、归绥 银川、迪化、桂林

A.行政区划调整混乱 B.城市化进程加速

C.边疆危机不断加深 D.东西部差距缩小

10.中国古代的地方志中,州县以下以前只记载乡、里,没有市镇。而自某一朝代起,一些达到一定人口规模的草市、村市被列为“镇”并被广泛载入地方志中,时人称之为“民聚不成县而有税课者,则为镇”。这一变化最有可能发生于( )

A.魏晋南北朝时期 B.隋唐五代时期 C.辽宋夏金元时期 D.明至清中叶

11.《中国城市及其文明的演变》一书中有如下记载: “晚唐以来商业中心的兴起至两宋而大盛,更促成了中国历史上另一个城市发展的新起点,即商业镇的出现。这些县以下的镇级聚落的发展,主要依托于自身的经济功能而不是行政功能。它们大部分是不设城墙的、在交通交汇 处以手工业或贸易发展起来的小城市。”下列关于“商业镇”的说法合理的是( )

A.两宋时期商业镇出现专业分工 B.具有政治、军事、宗教等功能

C.为人们的定居繁衍提供了保障 D.随工商业者经营及定居而产生

12.1921年广州市政厅成立,至1936年撤销市政厅时,对于许多市民来说,“‘楼上楼下、电灯电话’的摩登城市生活逐步变成了现实”,广州实现了向“现代都市”的转变。材料主要揭示了近代广州( )

A.城市化发展实现了质变 B.社会经济地位优势明显

C.西学东渐影响市民价值 D.制度建设推动城市发展

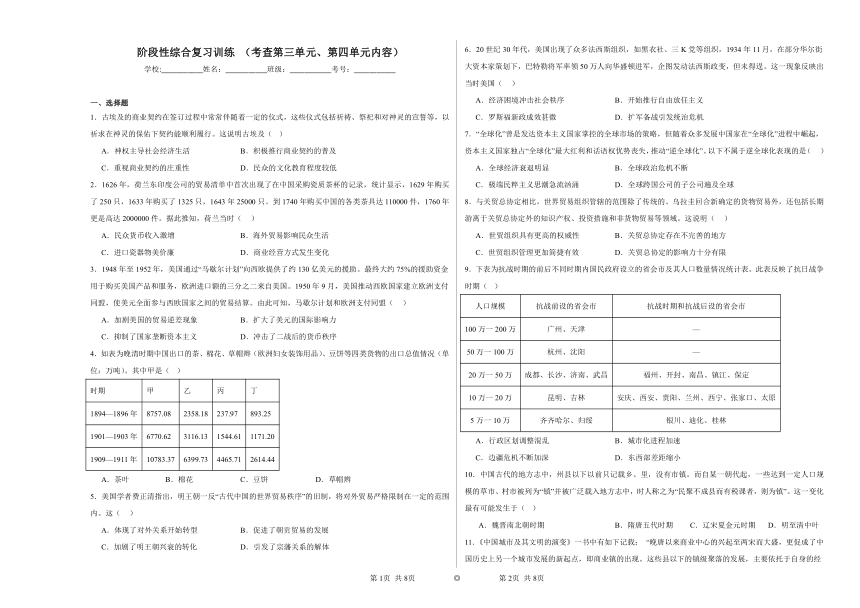

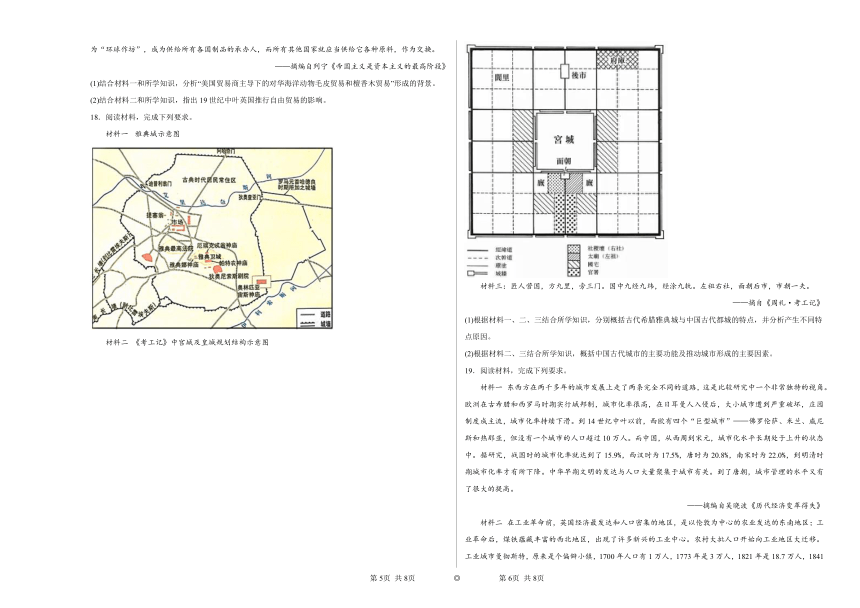

13.下图名为《赶集的古罗马农民》,其展现的是1世纪的古罗马农村场景:一位农民赶着牛,提着葡萄,背着猎物去赶集。这反映了古代罗马( )

A.自然经济的封闭性 B.经济生活的多元化

C.市场经济的体制化 D.土地制度的国有化

14.下表为明后期到清前期农村集市发展情况表。据此可推知( )

省区 集市数

明代(嘉靖—万历) 清初(顺治—雍正) 清中期(乾隆—道光)

四川(盆地) — 135 2484

湖北 — 548 1430

江西 459 545 976

福建(不含台) 131 205 551

广东 — 1270 1969

江苏 698 1112 —

安徽 294 708 —

浙江 368 605 —

(注:苏、皖、浙地方志大多只列市镇,不记集市,因而为集镇数。)

A.明清抑商政策逐渐废弛 B.南方商品经济持续发展

C.江浙集市数量不断增加 D.南北经济差距逐渐增大

15.城市是一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。下列关于古代城市发展的历史说法正确的是( )

A.从隋唐到两宋城市的坊市分区制度逐步瓦解

B.明清时期杭州成为“甲于全楚”的商业巨镇

C.雅典卫城具备行政、防御、宗教和商业功能

D.古埃及人营建的城市成为西方城市建设标准

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 据记载,1720年英格兰和威尔士设有市场的城市有758个,1741年增加到786个,平均每个郡16个。市场数目不断增加,一般城镇都设有一个以上的市场。在市场广泛分布的基础上,地区性贸易中心逐步形成,例如西部的布里斯托尔,中部的伯明翰和诺丁汉,东部的诺里奇、金斯莱和赫尔,西北部的利物浦和卡莱尔,北部的约克和纽卡斯尔。英国已经逐步形成了全国性贸易中心—地区性贸易中心—地方市镇三位一体的国内市场体系,国内流通迅速。但英国幅员较小,国内市场并不能给商人和政府带来可观的收入,所以政府鼓励发展海外贸易。在18世纪初,制造业产品的出口占国内产品出口总额的85%。很显然,那些主要依靠国内市场的工业发展速度比主要依靠出口的工业慢得多。

——摘编自舒小昀《市场与英国社会转型》

(1)根据材料并结合所学知识,概括18世纪上半期英国商业贸易发展的主要表现。

(2)根据材料并结合所学知识,简析18世纪上半期英国商业贸易发展的历史影响。

17.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 马尼拉大帆船贸易最早开辟了西欧—拉美—中国之间的跨洋商业联系,北太平洋在其中主要体现为一条海洋贸易往返航线,而远非一个由频密的商贸网络支撑的整体经济区域。18世纪末至19世纪30年代,北太平洋上发展起了新的跨洋国际贸易——美国贸易商主导下的对华海洋动物毛皮贸易和檀香木贸易。它的开辟与其他贸易路线,为自由贸易时代的到来和世界经济“去大西洋中心化”奠定了基础。

——摘编自王华《海洋贸易与北太平洋的早期全球化》

材料二 英国成为资本主义国家,比其他各国都早,到19世纪中叶时,它施行自由贸易,并希望因此成为“环球作坊”,成为供给所有各国制品的承办人,而所有其他国家就应当供给它各种原料,作为交换。

——摘编自列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

(1)结合材料一和所学知识,分析“美国贸易商主导下的对华海洋动物毛皮贸易和檀香木贸易”形成的背景。

(2)结合材料二和所学知识,指出19世纪中叶英国推行自由贸易的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

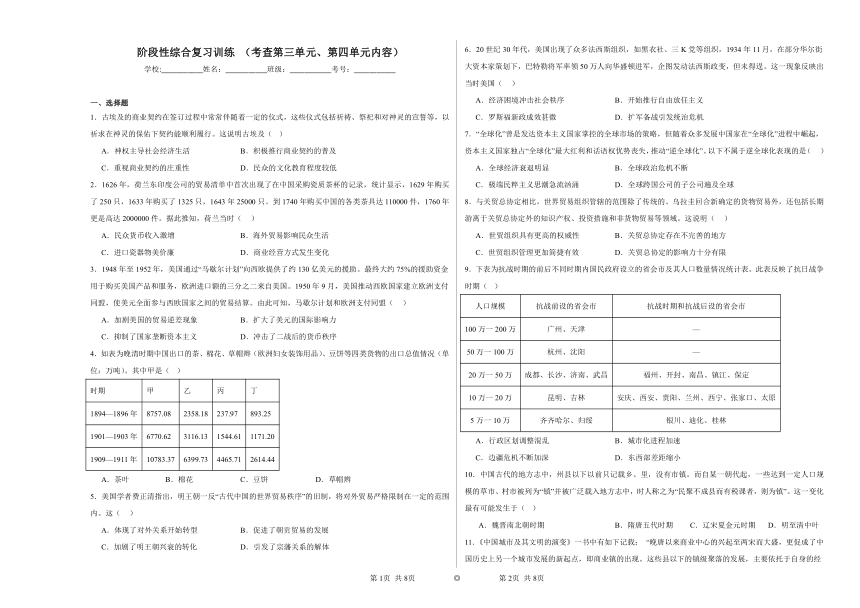

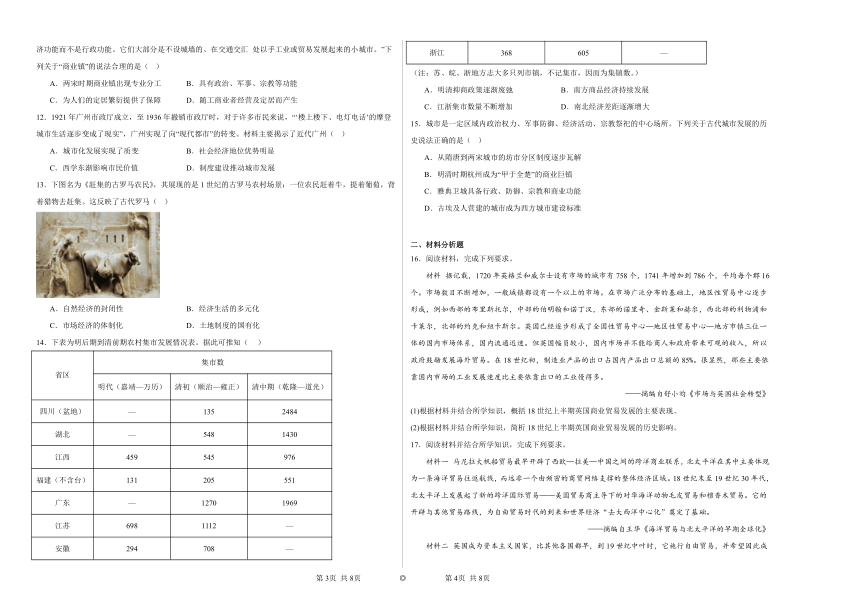

材料一 雅典城示意图

材料二 《考工记》中宫城及皇城规划结构示意图

材料三:匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

——摘自《周礼·考工记》

(1)根据材料一、二、三结合所学知识,分别概括古代希腊雅典城与中国古代都城的特点,并分析产生不同特点原因。

(2)根据材料二、三结合所学知识,概括中国古代城市的主要功能及推动城市形成的主要因素。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 东西方在两千多年的城市发展上走了两条完全不同的道路,这是比较研究中一个非常独特的视角。欧洲在古希腊和西罗马时期实行城邦制,城市化率很高,在日耳曼人入侵后,大小城市遭到严重破坏,庄园制度成主流,城市化率持续下滑。到14世纪中叶以前,西欧有四个“巨型城市”——佛罗伦萨、米兰、威尼斯和热那亚,但没有一个城市的人口超过10万人。而中国,从西周到宋元,城市化水平长期处于上升的状态中。据研究,战国时的城市化率就达到了15.9%,西汉时为17.5%,唐时为20.8%,南宋时为22.0%,到明清时期城市化率才有所下降。中华早期文明的发达与人口大量聚集于城市有关。到了唐朝,城市管理的水平又有了很大的提高。

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

材料二 在工业革命前,英国经济最发达和人口密集的地区,是以伦敦为中心的农业发达的东南地区;工业革命后,煤铁蕴藏丰富的西北地区,出现了许多新兴的工业中心。农村大批人口开始向工业地区大迁移。工业城市曼彻斯特,原来是个偏僻小镇,1700年人口有1万人,1773年是3万人,1821年是18.7万人,1841年增加到35.3万人。其他工业城市也出现了人口密集的现象。到了19世纪40年代,大批失地的农民从农村涌进城市,城乡破产的手工业者也纷纷加入城市雇佣劳动后备军的队伍。英国城市人口和农村人口,在1851年几乎各占一半;到1871年,城市人口约占总人口的四分之三。在新兴的工业城市里,按当时人的说法,总是人口密集,河水发臭,空气浑浊。城市中的劳动后备军,有时因为最不人道的强制劳动而累死,有时又因为失业贫穷而饿死。

——摘编自林举岱《英国工业革命史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代中国与西方城市化的不同。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国工业革命时期城市化的特点,并分析其影响。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是本质题。时空范围为古代(埃及)。古埃及的商业契约在签订的过程中,伴随着一些宗教性质的仪式,这说明古埃及重视商业契约的庄重性,C项正确;神权主导社会生活与史实不符,排除A项;材料主要述及的是商业契约的签订,与商业契约的普及无关,排除B项;注重商业契约的庄重性与民众教育程度高低没有关系,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(荷兰)。据材料信息可知,短短几年时间,荷兰东印度公司的贸易清单中,中国各类茶具的数量急剧增加,大量瓷质茶具进入荷兰,使得瓷质茶具有奢侈品变为日常消费品,影响了民众生活,B项正确;材料反映的是东印度公司贸易清单中瓷质茶具数量的剧增,这有利于增加东印度公司的利润,但与民众收入没有直接关系,排除A项;材料只涉及瓷质茶具交易数量的剧增,没有涉及这些瓷器的质量和价格,排除C项;材料反映的1626年到1740年瓷质茶具贸易情况都是经过东印度公司,商业经营方式没有发生变化,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据本题主题干的设问词,可知这是推断题。根据材料时间信息可知准确时空是:1948至1952年(美国)。根据材料可知,美国向西欧提供了130亿美元的援助,且用美元参与西欧的贸易,这有利于扩大美元在世界的影响力,B项正确;美国援助西欧有利于促进美国出口,排除A项;材料强调美国对西欧的经济援助啊,与国家垄断资本主义发展无关,排除C项;二战后的货币体系就是布雷顿森林体系,以美元为中心,故不会冲击二战后的货币执行,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:晚清时期(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:从1894—1896年出口量8757.08万吨到1901—1903年出口量6770.62万吨,呈现下降趋势,结合所学知识,可知此时中国的棉花出口受到印度、日本棉花出口的影响,所以下降,1909—1911年出口量又上升,说明国际市场对棉花的需求量上升,B项正确;茶叶出口没有体现出下降趋势,排除A项;豆饼的出口量没有那么大,排除C项;草帽辫的出口量没有那么大,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是明朝时期(中国)。根据材料和所学可知,“古代中国的世界贸易秩序"指的是“朝贡贸易体系"。明朝时从开放逐渐转向闭关锁国,总体上阻碍了社会的进步,导致明王朝从兴盛转为衰落,C项正确;清朝《尼布楚条约》的签订体现了对外关系开始逐渐转型,排除 A项;明后期朝贡贸易走向衰败,而不是发展,排除B项;宗藩关系解体于清代中晚期,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据题干设问词,可知这是本质题。据题干时间信息可知准确时空是20世纪30年代。据材料可知,1929~1933年,爆发于美国的经济危机引发政治危机,美国国内法西斯组织乘机兴风作浪,冲击社会秩序,A项正确;美国自由放任主义1929年之前就开始推行,排除B项;罗斯福新政成效显著,说法与史实不符,排除C项;经济危机打击之下扩军备战的是德、意、日等法西斯国家,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是反向题,时空是当今世界。根据材料及所学可知,逆全球化指的是与全球化进程背道而驰,重新赋权于地方和国家层面的思潮。逆全球化现象说明,少数资本主义国家企图通过逆全球化来重新调整经济全球化布局,以此来维护和捍卫他们在经济全球化中的主导权和霸主地位。由此可见,“全球跨国公司的子公司遍及全球”属于经济全球化的表现,D符合题意;全球经济衰退明显,使贸易保护主义有所抬头,属于“逆全球化”现象的表现,排除A项;全球政治危机不断,这对世界经济的发展产生了不利影响,属于“逆全球化”现象的表现,排除B项;民粹主义在其一个半世纪的激荡历程中始终是一股解构性的反建制力量,它以大众、民族与国家的利益为基本诉求,反对资本主义、反对自由主义、反对全球化。“极端民粹主义思潮急流汹涌”属于“逆全球化”现象的表现,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是当代世界。根据材料可知,由于知识产权等领域长期游离于关贸总协定之外,反映了关贸总协定的临时性和不完善性,B项正确;材料反映了世界贸易组织管理的广泛性,但未体现世界贸易组织的权威性和简捷性,排除AC项;题干主旨并非强调关贸总协定的影响力,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:抗日战争时期(中国)。根据材料可知,抗战时期和抗战后设的省会市比抗战前设的省会市数量多,反映了这一时期城市化进程加速,B项正确;此表反映了抗日战争时期城市化进程加速,未涉及行政区划调整情况,排除A项;这一时期城市的设立不仅仅是边疆地区,与边疆危机无关,C项不符合材料主旨,排除C项;东西部差距依然存在,并未缩小,D项说法不符合史实,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据所学知识可知,宋以前的地方志中,州县以下只记载乡、里,没有市镇,宋代以后,由于草市、村市的不断发展,有些市达到一定的人口规模,政府也设立镇官与税务官实施管理,也就上升为镇,C项正确;材料变化是辽宋夏金元时期,不是魏晋南北朝、隋唐五代、明至清中叶这几个时期,排除ABD项。故选C项。

11.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:唐宋时期(中国)。根据材料“在交通交汇处以手工业或贸易发展起来”“主要依托于自身的经济功能而不是行政功能”等信息可得出,商业镇的出现是由于工商业者的经营活动与定居,D项正确;明清时期商业镇出现专业分工,排除A项;商业镇以经济功能为主,排除B项;村落为人们的定居、繁衍提供了条件和保障,排除C项。故选D项。

12.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代广州(中国)。据材料可知,1921年广州设立市政厅,至1936年撤销时,城市居民生活等方面发生了巨大变化,这揭示了近代广州制度建设推动城市发展,D项正确;“质变”说法夸大近代广州发展的程度,排除A项;社会经济地位优势明显的说法,在材料中无法体现,排除B项;材料中涉及西学东渐信息,但没有涉及市民价值观的变化,排除C项。故选D项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的内容,可知这是本质题。据本题时间信息可知时空是:古代罗马时期(欧洲)。根据材料可知,材料中“农民赶着牛”“提着葡萄”说明农业和畜牧业有一定发展,“背着猎物”说明农民还从事渔猎活动,“去赶集”是商品经济的表现,这说明当时的罗马经济生活具有多元化特征,B项正确;自然经济具有封闭性,然而材料中的“去赶集”不是封闭性的表现,排除A项;当时虽然有市场行为,但市场经济的体制化没有材料依据,排除C项;虽然古罗马的土地制度是国有化的,但这不是材料所述主旨,排除D项。故选B项。

14.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是推断题。时空是:明清时期中国。根据表格数据和所学知识可知,明清南方主要地区集市数量整体呈上升趋势,南方商品经济得以不断发展,B项正确;明清抑商政策继续实行而非逐渐废弛,排除A项;苏、皖、浙地方志大多只列市镇,不记集市,且清中期没有具体数据,无法得出江浙集市数量不断增加的结论,排除C项;表格呈现的均为南方省份数据,没有北方数据对比,无法得出南北经济差距增大的结论,排除D项。故选B项。

15.A

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是正向题。时空是:古代(中国与世界)。从隋唐到两宋,随着商品经济的发展,城市坊市分区制度逐步瓦解,商业进一步繁荣,A项正确;明朝末年,汉口已成为“甲于全楚”的商业巨镇,排除B项;古希腊雅典由卫城和下城两部分组成,卫城位于城内山丘的顶 上,建有神庙,四周砌设土墙,只 有一个上下孔道,利于防卫,下城 分布着市场、行政机构和居民点,可见雅典卫城主要具备防御、宗教功能,排除C项;古罗马城市的道路系统和供水排水系统,成为后 来西方城市建设的标准,排除D项。故选A项。

16.(1)表现:市场数目增加;地区性贸易中心逐步形成,形成了三位一体的国内市场体系;国内市场收入较低,海外贸易收入丰厚。

(2)影响:促进资本主义经济发展;推动工业革命产生与发展。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是18世纪上半期英国。表现:根据材料“市场数目不断增加,一般城镇都设有一个以上的市场”可分析出市场数目增加;根据材料“地区性贸易中心逐步形成”、“英国已经逐步形成了全国性贸易中心—地区性贸易中心—地方市镇三位一体的国内市场体系”可分析出地区性贸易中心逐步形成,形成了三位一体的国内市场体系;根据材料“国内市场并不能给商人和政府带来可观的收入,所以政府鼓励发展海外贸易”可分析出国内市场收入较低,海外贸易收入丰厚。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是18世纪上半期英国。影响:结合资本主义经济发展与工业革命进行分析。促进资本主义经济发展;推动工业革命产生与发展。

17.(1)背景:马尼拉大帆船贸易航线的不足;独立战争后美国政治经济的发展;殖民扩张使世界市场进一步拓展;中美经济资源具有互补性。(任答三点即可)

(2)影响:推动了世界市场的发展;形成了以英国为中心的世界贸易格局;促进了世界殖民体系的形成;有利于人类经济与生活的进步等。(任答三点即可)

【详解】(1)本题是背景类、列举类材料分析题。时空是:近现代(美国)。据材料 “北太平洋在其中主要体现为一条海洋贸易往返航线,而远非一个由频密的商贸网络支撑的整体经济区域”可知,马尼拉大帆船贸易航线的不足;据材料“18世纪末至19世纪30年代”及所学知识可知,独立战争使美国获得独立,美国政治经济的发展;据材料“美国贸易商主导下的对华海洋动物毛皮贸易和檀香木贸易”可知,中美经济资源具有互补性;结合所学知识可知,殖民扩张使世界市场进一步拓展,推动了美国对外贸易的发展。

(2)本题是影响类、列举类材料分析题。时空是:19世纪(英国)。据材料“施行自由贸易,并希望因此成为‘环球作坊’”、“成为供给所有各国制品的承办人,而所有其他国家就应当供给它各种原料,作为交换”及所学知识可知,英国的对外贸易推动了世界市场的发展,并且形成了以英国为中心的世界贸易格局;结合所学知识可知,英国在世界范围内进行殖民扩张,促进了世界殖民体系的形成;世界之间经济联系的加强,有利于人类经济与生活的进步等。

18.(1)雅典城特点:布局不规则;突出宗教信仰核心;注重公共活动空间设计。

中国都城特点:规划整齐,讲究对称;突出王权,重视礼法; 强调等级尊卑;注重功能区分。

原因:

经济基础不同:雅典工商业经济发达,中国农耕经济发达;

政治制度不同:雅典实行奴隶主公民民主政治,中国古代实行君主专制中央集权制;

文化思想不同:雅典崇尚自由平等民主法治,中国古代深受宗法分封与人伦关系影响;

(2)功能:社会治理;军事防御;经济中心;宗教祭祀。

因素:政治中心;工商业发达;交通要道;港口与海外贸易;人口集聚与货物集散。

【详解】(1)

本题是特点类和原因类材料分析题,时空是古代(希腊和中国)。第一小问特点,据材料一雅典城示意图可知,布局不规则;突出宗教信仰核心;注重公共活动空间设计;据材料二《考工记》中宫城及皇城规划结构示意图可知,规划整齐,讲究对称;突出王权,重视礼法;据材料三“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。”可知,强调等级尊卑;注重功能区分。第二小问原因,据所学主要从经济基础、政治制度和文化思想的差异进行对比分析。

(2)本题是特点类和原因类材料分析题,时空是古代(中国)。第一小问功能,据材料《考工记》中宫城及皇城规划结构示意图和材料三“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫”涉及的城墙、宫城、官署、太庙、社稷坛和后市等设施可知,社会治理;军事防御;经济中心;宗教祭祀。第二小问因素,据材料二《考工记》中宫城及皇城规划结构示意图所学可知,政治中心;据所学可知,工商业发达;交通要道;港口与海外贸易;人口集聚与货物集散。

19.(1)不同城市化率不同:中国——自战国至宋朝城市化率不断提升,之后有所下降;西方——波动起伏较大(或答起步高,之后持续降低)。城市化区位不同:中国的城市多集中在大江大河流域,西方多集中在沿海地区。

(2)特点:动力多元;分布格局分散;城市人口逐步增加;城市人口来源多元化;城市化率逐步提高。(任答4点即可,若答出城市数量增加,出现新兴工业城市和大城市亦可酌情给分)影响:推动了工业革命的深入发展;加速了资源的开发和人口的迁移;提升了英国的工业实力和国际地位;推动了英国各地区经济的发展和联系;(积极方面任答3点即可)造成了环境污染、贫富差距拉大等社会问题。(消极方面答出一点即可)

【解析】【小题1】本题是对比类材料分析题。时空是古代中国和西方。由材料“从西周到宋元,城市化水平长期处于上升的状态中”“战国时的城市化率就达到了15.9%……明清时期城市化率才有所下降”可知,中国的城市化率自战国至宋朝不断提升,之后有所下降;由材料“古希腊和西罗马时期 城市化率很高”“城市化率持续下滑”可知,西方城市化率波动起伏较大;再结合所学知识可知,中国和西方城市化的区位也不同,中国城市多集中在大江大河流域,西方多在沿海地区。

【小题2】本题是特点类、影响类材料分析题。时空是工业革命时期的英国。第一小问,由材料“出现了许多新兴的工业中心”“大批失地的农民 城乡破产的手工业者也纷纷加入城市雇佣劳动后备军的队伍”“英国经济最发达的 东南地区”“西北地区 工业中心”“向工业地区大迁移”等并结合所学知识作答。即动力多元;分布格局分散;城市人口逐步增加;城市人口来源多元化;城市化率逐步提高。第二小问,根据材料“煤铁蕴藏丰富的西北地区,出现了许多新兴的工业中心”“城市人口 四分之三”“河水发臭,空气浑浊”“失业贫穷而饿死”等并结合所学知识从积极和消极两方面作答。积极的一面主要是推动了工业革命的深入发展;加速了资源的开发和人口的迁移;提升了英国的工业实力和国际地位;推动了英国各地区经济的发展和联系;消极的一面则是造成了环境污染、贫富差距拉大等社会问题。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.古埃及的商业契约在签订过程中常常伴随着一定的仪式,这些仪式包括祈祷、祭祀和对神灵的宣誓等,以祈求在神灵的保佑下契约能顺利履行。这说明古埃及( )

A.神权主导社会经济生活 B.积极推行商业契约的普及

C.重视商业契约的庄重性 D.民众的文化教育程度较低

2.1626年,荷兰东印度公司的贸易清单中首次出现了在中国采购瓷质茶杯的记录,统计显示,1629年购买了250只,1633年购买了1325只,1643年25000只。到1740年购买中国的各类茶具达110000件,1760年更是高达2000000件。据此推知,荷兰当时( )

A.民众货币收入激增 B.海外贸易影响民众生活

C.进口瓷器物美价廉 D.商业经营方式发生变化

3.1948年至1952年,美国通过“马歇尔计划”向西欧提供了约130亿美元的援助。最终大约75%的援助资金用于购买美国产品和服务,欧洲进口额的三分之二来自美国。1950年9月,美国推动西欧国家建立欧洲支付同盟,使美元全面参与西欧国家之间的贸易结算。由此可知,马歇尔计划和欧洲支付同盟( )

A.加剧美国的贸易逆差现象 B.扩大了美元的国际影响力

C.抑制了国家垄断资本主义 D.冲击了二战后的货币秩序

4.如表为晚清时期中国出口的茶、棉花、草帽辫(欧洲妇女装饰用品)、豆饼等四类货物的出口总值情况(单位:万吨)。其中甲是( )

时期 甲 乙 丙 丁

1894—1896年 8757.08 2358.18 237.97 893.25

1901—1903年 6770.62 3116.13 1544.61 1171.20

1909—1911年 10783.37 6399.73 4465.71 2614.44

A.茶叶 B.棉花 C.豆饼 D.草帽辫

5.美国学者费正清指出,明王朝一反“古代中国的世界贸易秩序”的旧制,将对外贸易严格限制在一定的范围内。这( )

A.体现了对外关系开始转型 B.促进了朝贡贸易的发展

C.加剧了明王朝兴衰的转化 D.引发了宗藩关系的解体

6.20世纪30年代,美国出现了众多法西斯组织,如黑衣社、三K党等组织,1934年11月,在部分华尔街大资本家策划下,巴特勒将军率领50万人向华盛顿进军,企图发动法西斯政变,但未得逞。这一现象反映出当时美国( )

A.经济困境冲击社会秩序 B.开始推行自由放任主义

C.罗斯福新政成效甚微 D.扩军备战引发统治危机

7.“全球化”曾是发达资本主义国家掌控的全球市场的策略,但随着众多发展中国家在“全球化”进程中崛起,资本主义国家独占“全球化”最大红利和话语权优势丧失,推动“逆全球化”。以下不属于逆全球化表现的是( )

A.全球经济衰退明显 B.全球政治危机不断

C.极端民粹主义思潮急流汹涌 D.全球跨国公司的子公司遍及全球

8.与关贸总协定相比,世界贸易组织管辖的范围除了传统的、乌拉圭回合新确定的货物贸易外,还包括长期游离于关贸总协定外的知识产权、投资措施和非货物贸易等领域。这说明( )

A.世贸组织具有更高的权威性 B.关贸总协定存在不完善的地方

C.世贸组织管理更加简捷有效 D.关贸总协定的影响力十分有限

9.下表为抗战时期的前后不同时期内国民政府设立的省会市及其人口数量情况统计表。此表反映了抗日战争时期( )

人口规模 抗战前设的省会市 抗战时期和抗战后设的省会市

100万一200万 广州、天津 —

50万一100万 杭州、沈阳 —

20万一50万 成都、长沙、济南、武昌 福州、开封、南昌、镇江、保定

10万一20万 昆明、吉林 安庆、西安、贵阳、兰州、西宁、张家口、太原

5万一10万 齐齐哈尔、归绥 银川、迪化、桂林

A.行政区划调整混乱 B.城市化进程加速

C.边疆危机不断加深 D.东西部差距缩小

10.中国古代的地方志中,州县以下以前只记载乡、里,没有市镇。而自某一朝代起,一些达到一定人口规模的草市、村市被列为“镇”并被广泛载入地方志中,时人称之为“民聚不成县而有税课者,则为镇”。这一变化最有可能发生于( )

A.魏晋南北朝时期 B.隋唐五代时期 C.辽宋夏金元时期 D.明至清中叶

11.《中国城市及其文明的演变》一书中有如下记载: “晚唐以来商业中心的兴起至两宋而大盛,更促成了中国历史上另一个城市发展的新起点,即商业镇的出现。这些县以下的镇级聚落的发展,主要依托于自身的经济功能而不是行政功能。它们大部分是不设城墙的、在交通交汇 处以手工业或贸易发展起来的小城市。”下列关于“商业镇”的说法合理的是( )

A.两宋时期商业镇出现专业分工 B.具有政治、军事、宗教等功能

C.为人们的定居繁衍提供了保障 D.随工商业者经营及定居而产生

12.1921年广州市政厅成立,至1936年撤销市政厅时,对于许多市民来说,“‘楼上楼下、电灯电话’的摩登城市生活逐步变成了现实”,广州实现了向“现代都市”的转变。材料主要揭示了近代广州( )

A.城市化发展实现了质变 B.社会经济地位优势明显

C.西学东渐影响市民价值 D.制度建设推动城市发展

13.下图名为《赶集的古罗马农民》,其展现的是1世纪的古罗马农村场景:一位农民赶着牛,提着葡萄,背着猎物去赶集。这反映了古代罗马( )

A.自然经济的封闭性 B.经济生活的多元化

C.市场经济的体制化 D.土地制度的国有化

14.下表为明后期到清前期农村集市发展情况表。据此可推知( )

省区 集市数

明代(嘉靖—万历) 清初(顺治—雍正) 清中期(乾隆—道光)

四川(盆地) — 135 2484

湖北 — 548 1430

江西 459 545 976

福建(不含台) 131 205 551

广东 — 1270 1969

江苏 698 1112 —

安徽 294 708 —

浙江 368 605 —

(注:苏、皖、浙地方志大多只列市镇,不记集市,因而为集镇数。)

A.明清抑商政策逐渐废弛 B.南方商品经济持续发展

C.江浙集市数量不断增加 D.南北经济差距逐渐增大

15.城市是一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。下列关于古代城市发展的历史说法正确的是( )

A.从隋唐到两宋城市的坊市分区制度逐步瓦解

B.明清时期杭州成为“甲于全楚”的商业巨镇

C.雅典卫城具备行政、防御、宗教和商业功能

D.古埃及人营建的城市成为西方城市建设标准

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 据记载,1720年英格兰和威尔士设有市场的城市有758个,1741年增加到786个,平均每个郡16个。市场数目不断增加,一般城镇都设有一个以上的市场。在市场广泛分布的基础上,地区性贸易中心逐步形成,例如西部的布里斯托尔,中部的伯明翰和诺丁汉,东部的诺里奇、金斯莱和赫尔,西北部的利物浦和卡莱尔,北部的约克和纽卡斯尔。英国已经逐步形成了全国性贸易中心—地区性贸易中心—地方市镇三位一体的国内市场体系,国内流通迅速。但英国幅员较小,国内市场并不能给商人和政府带来可观的收入,所以政府鼓励发展海外贸易。在18世纪初,制造业产品的出口占国内产品出口总额的85%。很显然,那些主要依靠国内市场的工业发展速度比主要依靠出口的工业慢得多。

——摘编自舒小昀《市场与英国社会转型》

(1)根据材料并结合所学知识,概括18世纪上半期英国商业贸易发展的主要表现。

(2)根据材料并结合所学知识,简析18世纪上半期英国商业贸易发展的历史影响。

17.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 马尼拉大帆船贸易最早开辟了西欧—拉美—中国之间的跨洋商业联系,北太平洋在其中主要体现为一条海洋贸易往返航线,而远非一个由频密的商贸网络支撑的整体经济区域。18世纪末至19世纪30年代,北太平洋上发展起了新的跨洋国际贸易——美国贸易商主导下的对华海洋动物毛皮贸易和檀香木贸易。它的开辟与其他贸易路线,为自由贸易时代的到来和世界经济“去大西洋中心化”奠定了基础。

——摘编自王华《海洋贸易与北太平洋的早期全球化》

材料二 英国成为资本主义国家,比其他各国都早,到19世纪中叶时,它施行自由贸易,并希望因此成为“环球作坊”,成为供给所有各国制品的承办人,而所有其他国家就应当供给它各种原料,作为交换。

——摘编自列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

(1)结合材料一和所学知识,分析“美国贸易商主导下的对华海洋动物毛皮贸易和檀香木贸易”形成的背景。

(2)结合材料二和所学知识,指出19世纪中叶英国推行自由贸易的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 雅典城示意图

材料二 《考工记》中宫城及皇城规划结构示意图

材料三:匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

——摘自《周礼·考工记》

(1)根据材料一、二、三结合所学知识,分别概括古代希腊雅典城与中国古代都城的特点,并分析产生不同特点原因。

(2)根据材料二、三结合所学知识,概括中国古代城市的主要功能及推动城市形成的主要因素。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 东西方在两千多年的城市发展上走了两条完全不同的道路,这是比较研究中一个非常独特的视角。欧洲在古希腊和西罗马时期实行城邦制,城市化率很高,在日耳曼人入侵后,大小城市遭到严重破坏,庄园制度成主流,城市化率持续下滑。到14世纪中叶以前,西欧有四个“巨型城市”——佛罗伦萨、米兰、威尼斯和热那亚,但没有一个城市的人口超过10万人。而中国,从西周到宋元,城市化水平长期处于上升的状态中。据研究,战国时的城市化率就达到了15.9%,西汉时为17.5%,唐时为20.8%,南宋时为22.0%,到明清时期城市化率才有所下降。中华早期文明的发达与人口大量聚集于城市有关。到了唐朝,城市管理的水平又有了很大的提高。

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

材料二 在工业革命前,英国经济最发达和人口密集的地区,是以伦敦为中心的农业发达的东南地区;工业革命后,煤铁蕴藏丰富的西北地区,出现了许多新兴的工业中心。农村大批人口开始向工业地区大迁移。工业城市曼彻斯特,原来是个偏僻小镇,1700年人口有1万人,1773年是3万人,1821年是18.7万人,1841年增加到35.3万人。其他工业城市也出现了人口密集的现象。到了19世纪40年代,大批失地的农民从农村涌进城市,城乡破产的手工业者也纷纷加入城市雇佣劳动后备军的队伍。英国城市人口和农村人口,在1851年几乎各占一半;到1871年,城市人口约占总人口的四分之三。在新兴的工业城市里,按当时人的说法,总是人口密集,河水发臭,空气浑浊。城市中的劳动后备军,有时因为最不人道的强制劳动而累死,有时又因为失业贫穷而饿死。

——摘编自林举岱《英国工业革命史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代中国与西方城市化的不同。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国工业革命时期城市化的特点,并分析其影响。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是本质题。时空范围为古代(埃及)。古埃及的商业契约在签订的过程中,伴随着一些宗教性质的仪式,这说明古埃及重视商业契约的庄重性,C项正确;神权主导社会生活与史实不符,排除A项;材料主要述及的是商业契约的签订,与商业契约的普及无关,排除B项;注重商业契约的庄重性与民众教育程度高低没有关系,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(荷兰)。据材料信息可知,短短几年时间,荷兰东印度公司的贸易清单中,中国各类茶具的数量急剧增加,大量瓷质茶具进入荷兰,使得瓷质茶具有奢侈品变为日常消费品,影响了民众生活,B项正确;材料反映的是东印度公司贸易清单中瓷质茶具数量的剧增,这有利于增加东印度公司的利润,但与民众收入没有直接关系,排除A项;材料只涉及瓷质茶具交易数量的剧增,没有涉及这些瓷器的质量和价格,排除C项;材料反映的1626年到1740年瓷质茶具贸易情况都是经过东印度公司,商业经营方式没有发生变化,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据本题主题干的设问词,可知这是推断题。根据材料时间信息可知准确时空是:1948至1952年(美国)。根据材料可知,美国向西欧提供了130亿美元的援助,且用美元参与西欧的贸易,这有利于扩大美元在世界的影响力,B项正确;美国援助西欧有利于促进美国出口,排除A项;材料强调美国对西欧的经济援助啊,与国家垄断资本主义发展无关,排除C项;二战后的货币体系就是布雷顿森林体系,以美元为中心,故不会冲击二战后的货币执行,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:晚清时期(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:从1894—1896年出口量8757.08万吨到1901—1903年出口量6770.62万吨,呈现下降趋势,结合所学知识,可知此时中国的棉花出口受到印度、日本棉花出口的影响,所以下降,1909—1911年出口量又上升,说明国际市场对棉花的需求量上升,B项正确;茶叶出口没有体现出下降趋势,排除A项;豆饼的出口量没有那么大,排除C项;草帽辫的出口量没有那么大,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是明朝时期(中国)。根据材料和所学可知,“古代中国的世界贸易秩序"指的是“朝贡贸易体系"。明朝时从开放逐渐转向闭关锁国,总体上阻碍了社会的进步,导致明王朝从兴盛转为衰落,C项正确;清朝《尼布楚条约》的签订体现了对外关系开始逐渐转型,排除 A项;明后期朝贡贸易走向衰败,而不是发展,排除B项;宗藩关系解体于清代中晚期,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据题干设问词,可知这是本质题。据题干时间信息可知准确时空是20世纪30年代。据材料可知,1929~1933年,爆发于美国的经济危机引发政治危机,美国国内法西斯组织乘机兴风作浪,冲击社会秩序,A项正确;美国自由放任主义1929年之前就开始推行,排除B项;罗斯福新政成效显著,说法与史实不符,排除C项;经济危机打击之下扩军备战的是德、意、日等法西斯国家,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是反向题,时空是当今世界。根据材料及所学可知,逆全球化指的是与全球化进程背道而驰,重新赋权于地方和国家层面的思潮。逆全球化现象说明,少数资本主义国家企图通过逆全球化来重新调整经济全球化布局,以此来维护和捍卫他们在经济全球化中的主导权和霸主地位。由此可见,“全球跨国公司的子公司遍及全球”属于经济全球化的表现,D符合题意;全球经济衰退明显,使贸易保护主义有所抬头,属于“逆全球化”现象的表现,排除A项;全球政治危机不断,这对世界经济的发展产生了不利影响,属于“逆全球化”现象的表现,排除B项;民粹主义在其一个半世纪的激荡历程中始终是一股解构性的反建制力量,它以大众、民族与国家的利益为基本诉求,反对资本主义、反对自由主义、反对全球化。“极端民粹主义思潮急流汹涌”属于“逆全球化”现象的表现,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是当代世界。根据材料可知,由于知识产权等领域长期游离于关贸总协定之外,反映了关贸总协定的临时性和不完善性,B项正确;材料反映了世界贸易组织管理的广泛性,但未体现世界贸易组织的权威性和简捷性,排除AC项;题干主旨并非强调关贸总协定的影响力,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:抗日战争时期(中国)。根据材料可知,抗战时期和抗战后设的省会市比抗战前设的省会市数量多,反映了这一时期城市化进程加速,B项正确;此表反映了抗日战争时期城市化进程加速,未涉及行政区划调整情况,排除A项;这一时期城市的设立不仅仅是边疆地区,与边疆危机无关,C项不符合材料主旨,排除C项;东西部差距依然存在,并未缩小,D项说法不符合史实,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据所学知识可知,宋以前的地方志中,州县以下只记载乡、里,没有市镇,宋代以后,由于草市、村市的不断发展,有些市达到一定的人口规模,政府也设立镇官与税务官实施管理,也就上升为镇,C项正确;材料变化是辽宋夏金元时期,不是魏晋南北朝、隋唐五代、明至清中叶这几个时期,排除ABD项。故选C项。

11.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:唐宋时期(中国)。根据材料“在交通交汇处以手工业或贸易发展起来”“主要依托于自身的经济功能而不是行政功能”等信息可得出,商业镇的出现是由于工商业者的经营活动与定居,D项正确;明清时期商业镇出现专业分工,排除A项;商业镇以经济功能为主,排除B项;村落为人们的定居、繁衍提供了条件和保障,排除C项。故选D项。

12.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代广州(中国)。据材料可知,1921年广州设立市政厅,至1936年撤销时,城市居民生活等方面发生了巨大变化,这揭示了近代广州制度建设推动城市发展,D项正确;“质变”说法夸大近代广州发展的程度,排除A项;社会经济地位优势明显的说法,在材料中无法体现,排除B项;材料中涉及西学东渐信息,但没有涉及市民价值观的变化,排除C项。故选D项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的内容,可知这是本质题。据本题时间信息可知时空是:古代罗马时期(欧洲)。根据材料可知,材料中“农民赶着牛”“提着葡萄”说明农业和畜牧业有一定发展,“背着猎物”说明农民还从事渔猎活动,“去赶集”是商品经济的表现,这说明当时的罗马经济生活具有多元化特征,B项正确;自然经济具有封闭性,然而材料中的“去赶集”不是封闭性的表现,排除A项;当时虽然有市场行为,但市场经济的体制化没有材料依据,排除C项;虽然古罗马的土地制度是国有化的,但这不是材料所述主旨,排除D项。故选B项。

14.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是推断题。时空是:明清时期中国。根据表格数据和所学知识可知,明清南方主要地区集市数量整体呈上升趋势,南方商品经济得以不断发展,B项正确;明清抑商政策继续实行而非逐渐废弛,排除A项;苏、皖、浙地方志大多只列市镇,不记集市,且清中期没有具体数据,无法得出江浙集市数量不断增加的结论,排除C项;表格呈现的均为南方省份数据,没有北方数据对比,无法得出南北经济差距增大的结论,排除D项。故选B项。

15.A

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是正向题。时空是:古代(中国与世界)。从隋唐到两宋,随着商品经济的发展,城市坊市分区制度逐步瓦解,商业进一步繁荣,A项正确;明朝末年,汉口已成为“甲于全楚”的商业巨镇,排除B项;古希腊雅典由卫城和下城两部分组成,卫城位于城内山丘的顶 上,建有神庙,四周砌设土墙,只 有一个上下孔道,利于防卫,下城 分布着市场、行政机构和居民点,可见雅典卫城主要具备防御、宗教功能,排除C项;古罗马城市的道路系统和供水排水系统,成为后 来西方城市建设的标准,排除D项。故选A项。

16.(1)表现:市场数目增加;地区性贸易中心逐步形成,形成了三位一体的国内市场体系;国内市场收入较低,海外贸易收入丰厚。

(2)影响:促进资本主义经济发展;推动工业革命产生与发展。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是18世纪上半期英国。表现:根据材料“市场数目不断增加,一般城镇都设有一个以上的市场”可分析出市场数目增加;根据材料“地区性贸易中心逐步形成”、“英国已经逐步形成了全国性贸易中心—地区性贸易中心—地方市镇三位一体的国内市场体系”可分析出地区性贸易中心逐步形成,形成了三位一体的国内市场体系;根据材料“国内市场并不能给商人和政府带来可观的收入,所以政府鼓励发展海外贸易”可分析出国内市场收入较低,海外贸易收入丰厚。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是18世纪上半期英国。影响:结合资本主义经济发展与工业革命进行分析。促进资本主义经济发展;推动工业革命产生与发展。

17.(1)背景:马尼拉大帆船贸易航线的不足;独立战争后美国政治经济的发展;殖民扩张使世界市场进一步拓展;中美经济资源具有互补性。(任答三点即可)

(2)影响:推动了世界市场的发展;形成了以英国为中心的世界贸易格局;促进了世界殖民体系的形成;有利于人类经济与生活的进步等。(任答三点即可)

【详解】(1)本题是背景类、列举类材料分析题。时空是:近现代(美国)。据材料 “北太平洋在其中主要体现为一条海洋贸易往返航线,而远非一个由频密的商贸网络支撑的整体经济区域”可知,马尼拉大帆船贸易航线的不足;据材料“18世纪末至19世纪30年代”及所学知识可知,独立战争使美国获得独立,美国政治经济的发展;据材料“美国贸易商主导下的对华海洋动物毛皮贸易和檀香木贸易”可知,中美经济资源具有互补性;结合所学知识可知,殖民扩张使世界市场进一步拓展,推动了美国对外贸易的发展。

(2)本题是影响类、列举类材料分析题。时空是:19世纪(英国)。据材料“施行自由贸易,并希望因此成为‘环球作坊’”、“成为供给所有各国制品的承办人,而所有其他国家就应当供给它各种原料,作为交换”及所学知识可知,英国的对外贸易推动了世界市场的发展,并且形成了以英国为中心的世界贸易格局;结合所学知识可知,英国在世界范围内进行殖民扩张,促进了世界殖民体系的形成;世界之间经济联系的加强,有利于人类经济与生活的进步等。

18.(1)雅典城特点:布局不规则;突出宗教信仰核心;注重公共活动空间设计。

中国都城特点:规划整齐,讲究对称;突出王权,重视礼法; 强调等级尊卑;注重功能区分。

原因:

经济基础不同:雅典工商业经济发达,中国农耕经济发达;

政治制度不同:雅典实行奴隶主公民民主政治,中国古代实行君主专制中央集权制;

文化思想不同:雅典崇尚自由平等民主法治,中国古代深受宗法分封与人伦关系影响;

(2)功能:社会治理;军事防御;经济中心;宗教祭祀。

因素:政治中心;工商业发达;交通要道;港口与海外贸易;人口集聚与货物集散。

【详解】(1)

本题是特点类和原因类材料分析题,时空是古代(希腊和中国)。第一小问特点,据材料一雅典城示意图可知,布局不规则;突出宗教信仰核心;注重公共活动空间设计;据材料二《考工记》中宫城及皇城规划结构示意图可知,规划整齐,讲究对称;突出王权,重视礼法;据材料三“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。”可知,强调等级尊卑;注重功能区分。第二小问原因,据所学主要从经济基础、政治制度和文化思想的差异进行对比分析。

(2)本题是特点类和原因类材料分析题,时空是古代(中国)。第一小问功能,据材料《考工记》中宫城及皇城规划结构示意图和材料三“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫”涉及的城墙、宫城、官署、太庙、社稷坛和后市等设施可知,社会治理;军事防御;经济中心;宗教祭祀。第二小问因素,据材料二《考工记》中宫城及皇城规划结构示意图所学可知,政治中心;据所学可知,工商业发达;交通要道;港口与海外贸易;人口集聚与货物集散。

19.(1)不同城市化率不同:中国——自战国至宋朝城市化率不断提升,之后有所下降;西方——波动起伏较大(或答起步高,之后持续降低)。城市化区位不同:中国的城市多集中在大江大河流域,西方多集中在沿海地区。

(2)特点:动力多元;分布格局分散;城市人口逐步增加;城市人口来源多元化;城市化率逐步提高。(任答4点即可,若答出城市数量增加,出现新兴工业城市和大城市亦可酌情给分)影响:推动了工业革命的深入发展;加速了资源的开发和人口的迁移;提升了英国的工业实力和国际地位;推动了英国各地区经济的发展和联系;(积极方面任答3点即可)造成了环境污染、贫富差距拉大等社会问题。(消极方面答出一点即可)

【解析】【小题1】本题是对比类材料分析题。时空是古代中国和西方。由材料“从西周到宋元,城市化水平长期处于上升的状态中”“战国时的城市化率就达到了15.9%……明清时期城市化率才有所下降”可知,中国的城市化率自战国至宋朝不断提升,之后有所下降;由材料“古希腊和西罗马时期 城市化率很高”“城市化率持续下滑”可知,西方城市化率波动起伏较大;再结合所学知识可知,中国和西方城市化的区位也不同,中国城市多集中在大江大河流域,西方多在沿海地区。

【小题2】本题是特点类、影响类材料分析题。时空是工业革命时期的英国。第一小问,由材料“出现了许多新兴的工业中心”“大批失地的农民 城乡破产的手工业者也纷纷加入城市雇佣劳动后备军的队伍”“英国经济最发达的 东南地区”“西北地区 工业中心”“向工业地区大迁移”等并结合所学知识作答。即动力多元;分布格局分散;城市人口逐步增加;城市人口来源多元化;城市化率逐步提高。第二小问,根据材料“煤铁蕴藏丰富的西北地区,出现了许多新兴的工业中心”“城市人口 四分之三”“河水发臭,空气浑浊”“失业贫穷而饿死”等并结合所学知识从积极和消极两方面作答。积极的一面主要是推动了工业革命的深入发展;加速了资源的开发和人口的迁移;提升了英国的工业实力和国际地位;推动了英国各地区经济的发展和联系;消极的一面则是造成了环境污染、贫富差距拉大等社会问题。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录