高中地理人教版(2019)必修一1.4地球的圈层结构(共20张ppt)课件

文档属性

| 名称 | 高中地理人教版(2019)必修一1.4地球的圈层结构(共20张ppt)课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-04-01 19:03:39 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第四节 地球的圈层结构

学习目标:

1.了解地震波的传播特征及其在划分地球内部圈

层方面的应用。

2.了解地球内部圈层的划分,明确地壳与岩石圈

的范围、软流层的位置。

3.了解地球外部圈层的组成及意义。

目前,世界最深的矿井不超过3千米

最深的钻井,不过12千米

地壳运动能掀起地下20—30千米的物质到地球表层

火山喷发能将地下几百千米的岩浆泛到上层,但

最深不超过450千米

地球的平均半径是6371千米

目前世界上最深的科学钻探井——

前苏联的科拉SG3超深钻井,深12262米

想一想

1、什么是地震波?

2、有哪些类型?

3、两者特点及其异同?

阅读课文,讨论思考下列问题:

当地震发生时,地下物质受到强烈的冲击会发生的弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波就叫 地震波 。一、地震波划分依据:

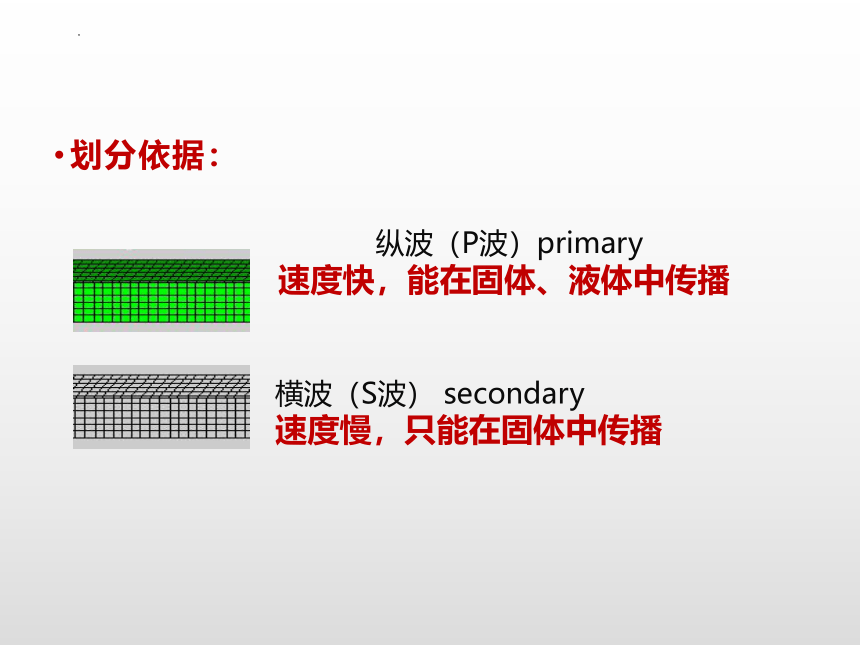

纵波(P波)primary

速度快,能在固体、液体中传播

横波(S波) secondary

速度慢,只能在固体中传播

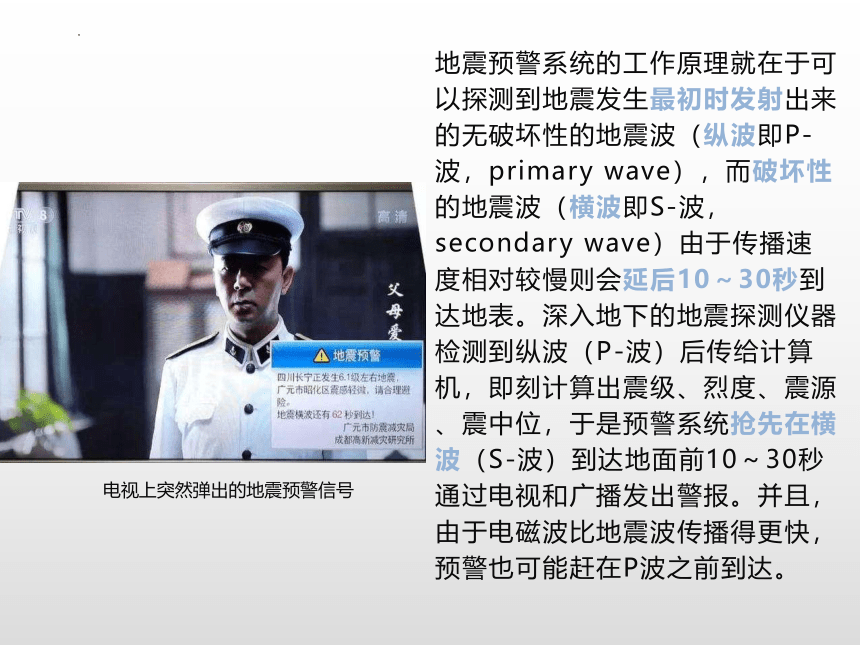

地震预警系统的工作原理就在于可以探测到地震发生最初时发射出来的无破坏性的地震波(纵波即P-波,primary wave),而破坏性的地震波(横波即S-波,secondary wave)由于传播速度相对较慢则会延后10~30秒到达地表。深入地下的地震探测仪器检测到纵波(P-波)后传给计算机,即刻计算出震级、烈度、震源、震中位,于是预警系统抢先在横波(S-波)到达地面前10~30秒通过电视和广播发出警报。并且,由于电磁波比地震波传播得更快,预警也可能赶在P波之前到达。

电视上突然弹出的地震预警信号

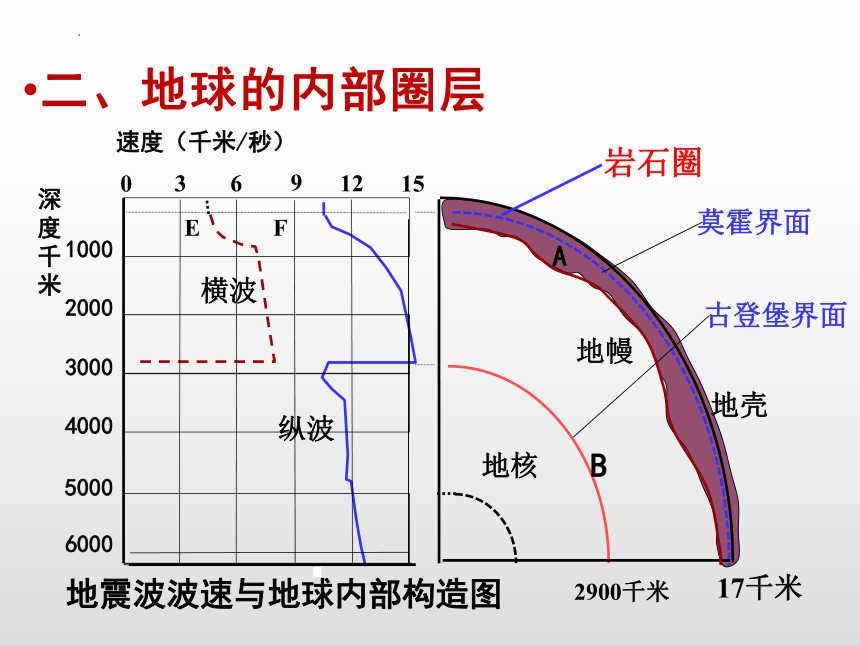

二、地球的内部圈层

地震波波速与地球内部构造图

A

地幔

地核

B

莫霍界面

古登堡界面

横波

纵波

地壳

15

深

度

千

米

4000

3000

2000

5000

6000

1000

速度(千米/秒)

9

12

6

3

0

F

E

岩石圈

17千米

2900千米

要求:1.各个小组分别绘出地球内部结构图,与课本中要求绘制的地球内部结构图进行比较。

2.根据地震波曲线图,思考地球内部每一圈层的物质组成,并标注在图中。

1.观察地震波曲线图,看纵波和横波有几次速度的突然变化?

2.这说明地球内部圈层物质有了怎样的变化?

学生活动

变化次数 深度 变化趋势 圈层 状态 名称

第1次变化 平均33千米 速度突然增快 进入 固态 莫霍界面

第2次变化 平均2 900千米 速度明显减慢, 横波消失。 进入 液态 古登堡界面

不连续面 : 地震波速发生突然变化的面

地震波在地球不同圈层中的变化比较

地核

地幔

洋壳(7千米)

2 900千米

33千米

莫霍界面

古登堡界面

地壳:位于莫霍面以上,平均厚度为17千米;

1. 地壳

陆壳(33千米)

地壳厚薄不一,大陆地壳厚,大洋地壳薄

地核

地幔

900千米

上地幔

下地幔

33千米

莫霍界面

古登堡界面

地幔:位于莫霍面与古登堡面之间,厚度约为2 800千米;分为上地幔和下地幔。

厚2 800千米

2. 地幔

2 900千米

地壳

莫霍界面

古登堡界面

地 核

厚3 400千米

地核:位于古登堡面以下直至地心,厚度约3 400千米。分为内核和外核。

3. 地核

地核

地幔

2 900千米

软流层

地幔

5 100千米

【合作探究】

如果你有一辆神奇校车,它既能耐高温高压,又能穿透坚硬岩石,你乘坐这辆神奇校车正进行一次穿越地心的科学探险活动。假如汽车上的车载仪表和各种感应器记录下了沿途的见闻。

合作探究:

1.地壳的组成物质主要是什么?

2.软流层是在上地幔上部还是上地幔底部,为什么有人认为它是岩浆的发源地之一?

3.外核的物质状态是什么?为什么?

岩石

软流层位于上地幔上部。由于该处放射性元素衰变积累的热量可能使岩石处于熔融状态,因此有人认为它是岩浆的发源地之一。

外核的物质状态可能为液态或熔融状态,因为此圈层横波不能通过。

大气圈

水圈

生物圈

三、地球的外部圈层

地球的外部圈层结构

大气圈:即大气层,厚约2000到3000千米,由气体和悬浮物组成,气体的主要成分是氮和氧。

水圈:范围包括地表水,地下水,生物水,大气水等。连续但不规则的圈层,处于不间断的循环运动中。

生物圈:地球表层生物及其生存环境。范围包括:大气圈的

底部,水圈的全部,岩石圈的上部

课堂小结

第四节 地球的圈层结构

学习目标:

1.了解地震波的传播特征及其在划分地球内部圈

层方面的应用。

2.了解地球内部圈层的划分,明确地壳与岩石圈

的范围、软流层的位置。

3.了解地球外部圈层的组成及意义。

目前,世界最深的矿井不超过3千米

最深的钻井,不过12千米

地壳运动能掀起地下20—30千米的物质到地球表层

火山喷发能将地下几百千米的岩浆泛到上层,但

最深不超过450千米

地球的平均半径是6371千米

目前世界上最深的科学钻探井——

前苏联的科拉SG3超深钻井,深12262米

想一想

1、什么是地震波?

2、有哪些类型?

3、两者特点及其异同?

阅读课文,讨论思考下列问题:

当地震发生时,地下物质受到强烈的冲击会发生的弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波就叫 地震波 。一、地震波划分依据:

纵波(P波)primary

速度快,能在固体、液体中传播

横波(S波) secondary

速度慢,只能在固体中传播

地震预警系统的工作原理就在于可以探测到地震发生最初时发射出来的无破坏性的地震波(纵波即P-波,primary wave),而破坏性的地震波(横波即S-波,secondary wave)由于传播速度相对较慢则会延后10~30秒到达地表。深入地下的地震探测仪器检测到纵波(P-波)后传给计算机,即刻计算出震级、烈度、震源、震中位,于是预警系统抢先在横波(S-波)到达地面前10~30秒通过电视和广播发出警报。并且,由于电磁波比地震波传播得更快,预警也可能赶在P波之前到达。

电视上突然弹出的地震预警信号

二、地球的内部圈层

地震波波速与地球内部构造图

A

地幔

地核

B

莫霍界面

古登堡界面

横波

纵波

地壳

15

深

度

千

米

4000

3000

2000

5000

6000

1000

速度(千米/秒)

9

12

6

3

0

F

E

岩石圈

17千米

2900千米

要求:1.各个小组分别绘出地球内部结构图,与课本中要求绘制的地球内部结构图进行比较。

2.根据地震波曲线图,思考地球内部每一圈层的物质组成,并标注在图中。

1.观察地震波曲线图,看纵波和横波有几次速度的突然变化?

2.这说明地球内部圈层物质有了怎样的变化?

学生活动

变化次数 深度 变化趋势 圈层 状态 名称

第1次变化 平均33千米 速度突然增快 进入 固态 莫霍界面

第2次变化 平均2 900千米 速度明显减慢, 横波消失。 进入 液态 古登堡界面

不连续面 : 地震波速发生突然变化的面

地震波在地球不同圈层中的变化比较

地核

地幔

洋壳(7千米)

2 900千米

33千米

莫霍界面

古登堡界面

地壳:位于莫霍面以上,平均厚度为17千米;

1. 地壳

陆壳(33千米)

地壳厚薄不一,大陆地壳厚,大洋地壳薄

地核

地幔

900千米

上地幔

下地幔

33千米

莫霍界面

古登堡界面

地幔:位于莫霍面与古登堡面之间,厚度约为2 800千米;分为上地幔和下地幔。

厚2 800千米

2. 地幔

2 900千米

地壳

莫霍界面

古登堡界面

地 核

厚3 400千米

地核:位于古登堡面以下直至地心,厚度约3 400千米。分为内核和外核。

3. 地核

地核

地幔

2 900千米

软流层

地幔

5 100千米

【合作探究】

如果你有一辆神奇校车,它既能耐高温高压,又能穿透坚硬岩石,你乘坐这辆神奇校车正进行一次穿越地心的科学探险活动。假如汽车上的车载仪表和各种感应器记录下了沿途的见闻。

合作探究:

1.地壳的组成物质主要是什么?

2.软流层是在上地幔上部还是上地幔底部,为什么有人认为它是岩浆的发源地之一?

3.外核的物质状态是什么?为什么?

岩石

软流层位于上地幔上部。由于该处放射性元素衰变积累的热量可能使岩石处于熔融状态,因此有人认为它是岩浆的发源地之一。

外核的物质状态可能为液态或熔融状态,因为此圈层横波不能通过。

大气圈

水圈

生物圈

三、地球的外部圈层

地球的外部圈层结构

大气圈:即大气层,厚约2000到3000千米,由气体和悬浮物组成,气体的主要成分是氮和氧。

水圈:范围包括地表水,地下水,生物水,大气水等。连续但不规则的圈层,处于不间断的循环运动中。

生物圈:地球表层生物及其生存环境。范围包括:大气圈的

底部,水圈的全部,岩石圈的上部

课堂小结

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里