山东省泰安市泰山国际学校2023-2024学年高二下学期3月月考语文试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 山东省泰安市泰山国际学校2023-2024学年高二下学期3月月考语文试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 45.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-02 13:25:33 | ||

图片预览

文档简介

山东省泰安市泰山国际学校2023-2024学年高二下学期3月月考语文试题

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

中国古代第一个堪称科学理论的宇宙结构学说是盖天说。盖天说主张天地是两个中央凸起的平行平面,天在上,地在下,天离地的距离是8万里,日月星辰围绕着北极依附在天壳上运动。

盖天说突破了人们日常观测中形成的天是个半球的生活经验,提出了平天平地说,并且找到了适合这种模型的数学方法,那就是在立竿测影基础上用勾股定理和相似三角形对应边成比例的性质,测算各种天文数据。该说能够解释人们日常生活中见到的各种天象,能够预测日月星辰的运行,还能够编制历法,满足社会需求。该说构思的七衡六间,可以用来准确地预报二十四节气,具有很强的应用价值。由此,该说能够为人们提供有价值的信息,它对日月星辰运行的预测、对二十四节气的预报,能够接受观测实践的检验,因此,它是富有科学意义的宇宙结构理论,尽管它对宇宙结构本身的描述是错误的。

盖天说在汉武帝时期遇到了浑天说的有力挑战。事情起源于历法编制。当时太史令司马迁向汉武帝上书,建议修订一部新的历法,叫作《太初历》。汉武帝采纳了他的建议,命令他组织学者,制订《太初历》。司马迁组织的修历队伍工作了一段时间后,参加者之间观点上出现了分歧,来自四川的民间天文学家落下闳提出了一种新的主张:天是个圆球,天包着地,天大而地小。这种主张,后来被人们称为浑天说。浑天说与司马迁等信奉的盖天说本质上完全不同,盖天说主张天在上,地在下,天地等大;而浑天说主张天在外,地在内,天大地小。双方主张的宇宙结构不同,所采用的测量仪器和测量方法也不同,这就导致了在修历过程中的争论。双方争论得非常激烈,以至于到了不能在一起工作的程度。对此汉武帝采用的解决办法是让他们分别制订自己心仪的历法,然后拿出来接受检验,谁的历法更符合实际,就用谁的历法。最后的结果是浑天说者邓平等人制订的历法与实际天象符合得最好,于是就采纳了邓平的历法。这就是中国历史上著名的《太初历》的由来。

《太初历》的制订问题画上了句号,但由修订《太初历》所引发的浑盖之争却拉开了帷幕。在此后的一千多年的时间里,究竟是浑天说正确,还是盖天说合理,天文学界的争论一直不曾停歇,总的趋势是信奉浑天说的人越来越多,浑天说逐渐成为天文学界对宇宙结构认识的主流。

浑盖之争涉及与宇宙结构问题有关的方方面面。西汉末年,著名学者扬雄先是相信盖天说,后来在与另一位学者桓谭的争论中,被桓谭说服,转而信奉浑天说。他经过细致思考,发现了盖天说的诸多破绽,撰写了著名的《难盖天八事》一文,从观测依据到数理结构等八个方面,逐一对盖天说作了批驳。

但是浑天说也有自己的软肋。浑天说主张天在外,表里有水;地在内,漂浮水上。这一主张成为盖天说批驳的重点,东汉著名学者王充就曾一针见血地指出:旧说,天转从地下过。今掘地一丈辄有水,天何得从水中行乎?甚不然也。(《隋书·天文志》)

王充的责难是颇有说服力的,因为按当时人的理解,太阳是依附在天球上的,天从水中出入,就意味着太阳这个大火球也要从水中出入,这是不可思议的。面对王充的责难,浑天说者的态度是,只要有充足的证据证明太阳是从地平线下升起,又落到地平线下面,它即使出入于水中又有何妨?晋朝的葛洪就针对王充的责难,提出了判断浑天说是否成立的判据:又日之入西方,视之稍稍去,初尚有半,如横破镜之状,须臾沦没矣。若如王生之言,日转北去者,其北都没之顷,宜先如竖破镜之状,不应如横破镜也。(《隋书·天文志》)

葛洪以太阳落入地平线时呈现出“横破镜”的状态这一事实作为依据,指出这种现象与盖天说的推论相反,证明盖天说是错误的。他提出的判据是有说服力的。从观测的角度,只能承认浑天说是较为正确的。至于太阳从水中出没的问题,南北朝时期的浑天家何承天给出了自己的解释:是故百川发源,皆自山出,由高趣下,归注于海。日为阳精,光曜炎炽,一夜入水,所经焦竭。百川归注,足以相补,故早不为减,浸不为益。(《隋书·天文志》)何承天的构思很有意思,他的辨解,表现了浑天说者为修补自己理论上的漏洞所作的努力。但这种努力,并未起到太大的作用,这是因为浑天说有一个根本的缺陷——它没有地球观念,没有意识到海洋也是大地的一部分。

浑盖双方的激烈争辨,引起了人们的关注。在这场争论的影响下,更多的人投入到了对宇宙结构问题的研究之中,提出了更多的宇宙结构学说。

(摘编自关增建《天文学上的旷世之争》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.汉武帝尽管采纳了司马迁修订新历法的建议,但是面对宇审结构观点上的分歧,却并未偏信司马迁。

B.修订《太初历》的过程并不顺利,原因是出现了与盖天说观点不同的浑天说,两派学者发生了激烈的争执。

C.何承天对太阳从水中出入的问题作了合理的解释,修补了浑天说理论的漏洞,但其努力并未起到太大作用。

D.浑盖之争自拉开帷幕就有很多学者积极参与,相关争论持续了一千多年,促进了后世对宇宙结构的探索。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.曾信奉盖天说的著名学者扬雄,不仅没有固执己见,而且还写文章《难盖天八事》对自己原来所信奉的观点进行批驳。

B.浑天说虽然也有自己的“软肋”,却一度成为天文学界对宇宙结构认识的主流,因为当时缺乏更加科学的天文学理论。

C.“从观测的角度,只能承认浑天说是较为正确的”,说明浑天说本身并不绝对正确,这表现了科技类文章语言的严密性。

D.浑盖双方的激烈争辩产生了深远影响,吸引了国内外许多科学家加入对宇宙结构问题的研究,使该问题得到圆满解决。

3.下列选项都出自《晋书·天文志》,其中最适合作为论据来支撑“浑天说”观点的一项是( )

A.日月众尾,自然浮生虚空之中,其行其止皆须气焉。

B.其言天似盖笠,地法覆槃,天地各中高外下。

C.北极之下为天地之中,其地最高,而滂施四陵。

D.天如鸡子,地如鸡中黄,孤居于天内。

4.作者评价盖天说是“堪称科学理论的宇宙结构学说”。根据选文内容,该评价的依据是什么

5.反证法是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后推出明显的错误或矛盾,从而间接地证明最初的论点。请根据文中“当时人的理解”,运用反证法完成下列推导。

要论证“浑天说不成立”,先假设:“浑天说成立”为真。浑天说认为: 。而大家公认“水火不容”是常理。因而推断: 。按照逻辑学的排中律原则, ,所以,“浑天说不成立”为真。

阅读下面的文章,完成下面小题。

也是冬天,也是春天

迟子建

(1)二零一七年岁尾,《收获》杂志六十周年庆典,在太热闹的时刻,很想独自出去走走,有天上午得空,我吃过早饭,叫了一辆的士,奔向四川北路。

(2)我先去拜谒原虹口公园的鲁迅先生墓。天气晴好,又逢周末,园里晨练的人极多。入园处有个水果摊,苹果橘子草霉等钩织的芳香流苏,连缀着世界文豪广场。红男绿女穿梭其间,踏着热烈的节拍,跳整齐划一的舞。我努力避让舞者,走进广场。可怜的托尔斯泰,他右手所持的手杖,挂着一个健身者的挎包,一幅苍凉出走的模样,可惜我不吸烟,不然在他左手托着的烟斗上,献一缕烟丝,安抚一下他。与他一样不幸的,是手握鹅毛笔的莎士比亚和狄更斯。鹅毛笔成了天然挂钩,挂着色彩艳丽的超轻羽绒衣。最幸运当属巴尔扎克,他袖着手,深藏不露,难以附着。

(3)出了世界文豪广场,再向前是个卖早点的食肆,等候的人,从屋里一直排到门外。想着多年前萧红在这一带,有天买早点,发现包油条的纸,居然是鲁迅先生一篇译作的原稿。萧红颚然告知鲁迅。先生却淡然,复信调侃道:“我是满足的,居然还可以包油条,可见还有一些用处。”也不知这里的早点铺,如今用什么包油条?还能包裹出这乌云见日般的绮丽文事么?

(4)在公园的西北角,就是鲁迅先生的墓地了。

(5)墓前广场比较开阔,最先看到的是长方形草坪上矗立着的鲁迅塑像,他坐在藤椅上,左手握书,右手搭着扶手,默然望着往来的人。不过基座过高了,感觉鲁迅是坐在一个逼仄的楼台看戏,让人担忧着他的安危。

(6)墓地两侧的石板路旁,种植着樟树、广玉兰和松柏,树高枝稠,长青的叶片在阳光下如翻飞的翠鸟,绿意荡漾。鲁迅墓由上好的花岗石对接镶嵌,其形态很像一册灰白的旧书,半是掩埋半是出土的样子。因为是园中独墓,看上去显赫,却也孤独。其实无论是鲁迅的原配夫人、为他寂寞空守了四十年的朱安,还是无比崇敬鲁迅的萧红,都曾在遗言中表达了想葬在鲁迅身旁的想法,可惜都未如愿——怎么可能如愿。鲁迅曾在文章中交代过后事:“赶快收殓,埋掉,拉倒。”这像他的脾气。这像一个目光如炬的人穿行于无边的黑暗后。留给自己的大解脱——最后的光明。可鲁迅的一生,是雷电的一生,身后必将带来风雨,不会是寂寞。

(7)我脱帽向着这座冷清的墓,深深三鞠躬,静默良久,之后转身,眺望鲁迅长眠之所面对的风景,有树,有花,有草,有路,也算旖旎,也算开阔,只是那尊端坐于藤椅上的雕像,如一团巨大的阴影,阻碍着视线。也就是说,不管鲁迅是否愿意,他每天要面对自己高高在上的背影。

(8)墓前甬道尽头相连的路,人流不息,向右望去,可见虹口足球场的一角穹顶,像一团铅灰的云压在那里。健身和娱乐的各路音乐,此起彼落,让我有置身农贸市场的感觉。

(9)当我怅然离开墓地的时候,忽然间狂风大作,搅起地面的落叶和尘土,在半空飞舞。公园所有的树,这时都成了鼓手,和着风声,发出海潮般的轰鸣。我回身一望,我献给鲁迅先生的那片玉兰叶,已不见踪影,我似乎听到了他略含嘲讽的笑声:敬仰和怀念,不过是一场风,让它去吧!

(10)离开鲁迅墓地,迎着风中被撕扯下来的艳丽的槭树叶,我去参观鲁迅纪念馆,馆藏丰富。我留意的是那些曾与鲁迅相依相伴的实物,他戴过的硬硬的礼帽,这礼帽是再也不能为他挡风了;他穿过的棉袍以及蓝紫色的带花纹的毛背心,这样的衣物也再也不能为他避寒了;他用过的白瓷茶碗依然好看,但它再也不能为他送去茶香了;他用过的吸痰器,不能再为他排解胸中郁积之物了(真正的郁积,靠它也是排解不了的吧);而那一支支笔,也再也不能随他在纸上叱咤风云了。

(11)离开纪念馆,风小了一些。我出了公园,一路打听,步行去鲁迅在大陆新村的最后寓所——山阴路132弄9号。

(12)讲解员介绍着一楼会客室的陈设,餐台餐椅、墙上的画等等。而我的目光聚焦在了瞿秋白寄存此处的那张著名的书桌上了。只三两分钟吧,就被保安幺喝着去二楼。二楼是鲁迅的书房兼卧室,不很宽敞。最让人触目惊心的是近门处东墙边的那张黑色铁床,上面还摆放着棉被和枕头。鲁迅先生就是在这张床上,吐出最后一口气的。而那最后一口气是真的散了,还是附着在了室内的台灯上,做夜的眼?或是附着在了南窗的窗棂上,做曙光的播撒器?

(13)保安已在一楼大声呼唤讲解员,让她赶快带游人出来,说是时间到了,其实我们进来不过一刻钟。我郁郁出了鲁迅故居。其实我很想看看灶房的陈设,萧红不是在这儿为鲁迅烙过东北特色的韭菜盒和油饼吗?

(14)我回到山阴路上,风又起来了,这条路成了风匣,回荡着风声。从鲁迅谢世之所到他长眠之地,并不遥远。但这条路在我眼里却很长很长,它仿佛记录着一个人半个多世纪的跋涉。

(15)走在异乡的街头,只觉得这里的冬天与我故乡相比,更像春天,因为闪烁的花朵,像黑夜的笑声,从苍绿中挣扎而出。这样的花朵也就格外明亮和湿润,就像感动的泪。

(16)我迎着风。在山阴路上徘徊。风很大——很大很大的风。

(选自《文汇报》2018年2月7日《笔会》副刊,有删改)

6.下列加点字的读音和写法完全正确的一项是( )

A.拜谒(yè) 草霉 整齐划一 一幅

B.深藏不露(lù) 附着(zhuó) 颚然 绮丽(qǐ)

C.樟树(zhàng) 旖旎(yǐ)(nǐ) 叱咤风云(zhà) 幺喝

D.曙光 烙过(lào) 跋涉 苍绿

7.下列对本文相关内容的分析与鉴赏,不正确的两项是( )( )

A.文章第(3)段和第(6)段中画横线的句子,直接引用鲁迅的原句,两处流露的是鲁迅特有的幽默与自嘲。

B.作者对鲁迅墓前塑像颇有不满,这既针对鲁迅墓地的设计,也指向后世人们纪念鲁迅、传承鲁迅精神的方式。

C.甬道尽头人流不息的路、虹口足球场的穹顶、健身娱乐的各路音乐,都衬托出了鲁迅墓地的庄严肃穆感。

D.作者委婉地批判了参观大陆新村时保安的吆喝和大声呼唤,其主要原因是保安导致我无法尽兴地游览。

E.文章在叙写游览始末的同时,自然地引入相关材料,既增加了文章意趣和可读性,也丰富了文章内涵。

8.请从结构和内容两方面赏析第(15)段。

9.游览的后半段,作者多次写到“风”,有什么作用?请简要分析。

10.文章第(10)小节中“真正的郁积”有什么深刻寓意?请结合《祝福》或《阿Q正传》中的人物形象进行简要阐述。

二、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题。

《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉。余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。舟回至两山间将入港口有大石当中流可坐百人空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也;窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

(宋·苏轼《石钟山记》)

11.文中画波浪线的部分由三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

舟回□至□两山□间□将入□港口□有大石□当中流□可坐百人

12.下列对文章中加点的词语及相关内容的解说不正确的一项是( )

A.适,指到……去,与“而吾与子之所共适”(《赤壁赋》)中“适”的意义不同。

B.乘,指乘坐,与“自京师乘风雪,历齐河”(《登泰山记》)中“乘”意义不同。

C.绝,指断绝,与“非能水也,而绝江河”(《劝学》)中“绝”的意思用法相同。

D.乃,指竟然,与“今其志乃反不能及”(《师说》)中“乃”字的意思用法相同。

13.下列对文章中有关内容的概述,不正确的一向是( )

A.本文一开篇就提出自己对郦道元以及李渤的说法的怀疑,作者对古代两位名人对石钟山得名由来的说法并不轻信。

B.接下来作者才进入记游的部分,也记叙了寺人敲石的行为,听起来似乎已验证了李渤言之有据,但作者仍然存疑。

C.绝壁下的大石奇崛,栖鹄与鹳鹤的叫声恐怖,这情形让作者感到害怕而准备返回时,他却在此时听到巨大的水声。

D.在详叙实地考察石钟山命名来由的过程后,作者表达了对李渤这种不经充分地实地验证而臆断的思维方式的批评。

14.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎?

(2)郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详。

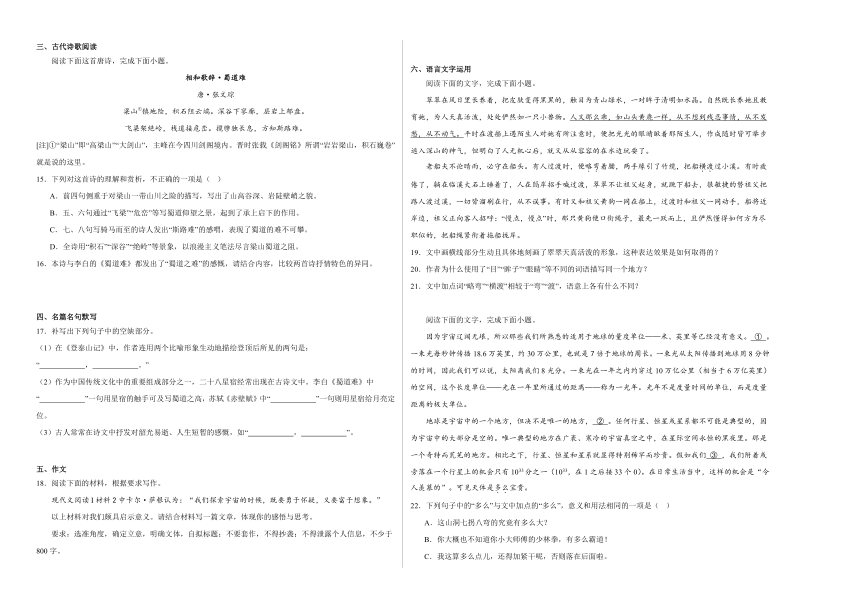

三、古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

相和歌辞·蜀道难

唐·张文琮

梁山①镇地险,积石阻云端。深谷下寥廓,层岩上郁盘。

飞梁架绝岭,栈道接危峦。揽辔独长息,方知斯路难。

[注]①“梁山”即“高梁山”“大剑山”,主峰在今四川剑阁境内。晋时张载《剑阁铭》所谓“岩岩梁山,积石巍卷”就是说的这里。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.前四句侧重于对梁山一带山川之险的描写,写出了山高谷深、岩陡壁峭之貌。

B.五、六句通过“飞梁”“危峦”等写蜀道仰望之景,起到了承上启下的作用。

C.七、八句写骑马而至的诗人发出“斯路难”的感喟,表现了蜀道的难不可攀。

D.全诗用“积石”“深谷”“绝岭”等景象,以浪漫主义笔法尽言梁山蜀道之阻。

16.本诗与李白的《蜀道难》都发出了“蜀道之难”的感慨,请结合内容,比较两首诗抒情特色的异同。

四、名篇名句默写

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《登泰山记》中,作者连用两个比喻形象生动地描绘登顶后所见的两句是:“ , 。”

(2)作为中国传统文化中的重要组成部分之一,二十八星宿经常出现在古诗文中。李白《蜀道难》中“ ”一句用星宿的触手可及写蜀道之高,苏轼《赤壁赋》中“ ”一句则用星宿给月亮定位。

(3)古人常常在诗文中抒发对韶光易逝、人生短暂的感慨,如“ , ”。

五、作文

18.阅读下面的材料,根据要求写作。

现代文阅读I材料2中卡尔·萨根认为:“我们探索宇宙的时候,既要勇于怀疑,又要富于想象。”

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息,不少于800字。

六、语言文字运用

阅读下面的文字,完成下面小题。

翠翠在风日里长养着,把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽物。人又那么乖,如山头黄麂一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。平时在渡船上遇陌生人对她有所注意时,便把光光的眼睛瞅着那陌生人,作成随时皆可举步逃入深山的神气,但明白了人无机心后,就又从从容容的在水边玩耍了。

老船夫不论晴雨,必守在船头。有人过渡时,便略弯着腰,两手缘引了竹缆,把船横渡过小溪。有时疲倦了,躺在临溪大石上睡着了,人在隔岸招手喊过渡,翠翠不让祖父起身,就跳下船去,很敏捷的替祖父把路人渡过溪,一切皆溜刷在行,从不误事。有时又和祖父黄狗一同在船上,过渡时和祖父一同动手,船将近岸边,祖父正向客人招呼:“慢点,慢点”时,那只黄狗便口衔绳子,最先一跃而上,且俨然懂得如何方为尽职似的,把船绳紧衔着拖船拢岸。

19.文中画横线部分生动且具体地刻画了翠翠天真活泼的形象,这种表达效果是如何取得的?

20.作者为什么使用了“目”“眸子”“眼睛”等不同的词语描写同一个地方?

21.文中加点词“略弯”“横渡”相较于“弯”“渡”,语意上各有什么不同?

阅读下面的文字,完成下面小题。

因为宇宙辽阔无垠,所以那些我们所熟悉的适用于地球的量度单位——米、英里等已经没有意义。 ① 。一束光每秒钟传播18.6万英里,约30万公里,也就是7倍于地球的周长。一束光从太阳传播到地球用8分钟的时间,因此我们可以说,太阳离我们8光分。一束光在一年之内约穿过10万亿公里(相当于6万亿英里)的空间,这个长度单位——光在一年里所通过的距离——称为一光年。光年不是度量时间的单位,而是度量距离的极大单位。

地球是宇宙中的一个地方,但决不是唯一的地方, ② 。任何行星、恒星或星系都不可能是典型的,因为宇宙中的大部分是空的。唯一典型的地方在广袤、寒冷的宇宙真空之中,在星际空间永恒的黑夜里。那是一个奇特而荒芜的地方。相比之下,行星、恒星和星系就显得特别稀罕而珍贵。假如我们 ③ ,我们附着或旁落在一个行星上的机会只有1033分之一(1033,在1之后接33个0)。在日常生活当中,这样的机会是“令人羡慕的”。可见天体是多么宝贵。

22.下列句子中的“多么”与文中加点的“多么”,意义和用法相同的一项是( )

A.这山洞七拐八弯的究竟有多么大?

B.你大概也不知道你小大师傅的少林拳,有多么霸道!

C.我这算多么点儿,还得加紧干呢,否则落在后面啦。

D.无论多么冷,冰山上的哨兵也要按时出操站岗。

23.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

参考答案:

1.C 2.D 3.D 4.①盖天说用数学的方法测算各种天文数据。

②盖天说能够为人们提供有价值的信息,满足人们的需求。

③盖天说的预测、预报能够接受观测实践检验。

5. 太阳依附于天球,天从水中出入,就意味着太阳这个大火球也要从水中出入 “浑天说成立”为假 “浑天说成立”与“浑天说不成立”不能同假

【解析】1.本题考查学生理解文章内容的能力。

C.“作了合理的解释”错误。原文并未认为何承天的解释“合理”,只是说他“给出了自己的解释”,说“何承天的构思很有意思”。

故选C。

2.本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

D.“吸引了国内外许多科学家加入对宇宙结构问题的研究”于文无据,原文“在这场争论的影响下,更多的人投入到了对宇宙结构问题的研究之中”可知,没有选项所说科学家加入;“使该问题得到圆满解决”因果不当,原文“提出了更多的宇宙结构学说”可知,并没有说明问题已解决。

故选D。

3.本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。

A.浑天说认为日月星辰出入水中,本句说日月众星浮生于虚空之中,不符合“浑天说”;

B.“天似盖笠”属“盖天说”;

C.指出天地中心最高,四周下降,属“盖天说”;

D.鸡子之喻表明天地是蛋壳与蛋黄的关系,属“浑天说”。

故选D。

4.本题考查学生筛选并整合文中信息的能力。

由原文“盖天说突破了人们日常观测中形成的天是个半球的生活经验,提出了平天平地说,并且找到了适合这种模型的数学方法,那就是在立竿测影基础上用勾股定理和相似三角形对应边成比例的性质,测算各种天文数据”可知,盖天说用数学的方法测算各种天文数据。

由原文“该说能够解释人们日常生活中见到的各种天象,能够预测日月星辰的运行,还能够编制历法,满足社会需求。该说构思的七衡六间,可以用来准确地预报二十四节气,具有很强的应用价值”可知,盖天说能够为人们提供有价值的信息,满足人们的需求。

由原文“它对日月星辰运行的预测、对二十四节气的预报,能够接受观测实践的检验”可知,盖天说的预测、预报能够接受观测实践检验。

5.本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。

由原文“浑天说主张天在外,表里有水;地在内,漂浮水上”“因为按当时人的理解,太阳是依附在天球上的,天从水中出入,就意味着太阳这个大火球也要从水中出入”可知,浑天说认为阳依附于天球,天从水中出入,就意味着太阳这个大火球也要从水中出入。

由上述题得出的结论和常识逻辑即“水火不容”相违背,故而得出推断“‘浑天说成立’的说法不正确”。

排中律原则:在同一个思维过程中,两种思想不能同假,其中必有一真,即“要么A要么非A”。排中律要求在同一思维过程中,不能对不能同假的命题(矛盾关系、反对关系)同时加以否定。依据排中律原则,可知“‘浑天说成立’与‘浑天说不成立’不能同假”,故能得出题干中的结论“‘浑天说不成立’为真”。

6.D 7.CD 8.结构上:与标题遥相呼应,结构严谨;内容上:比喻(通感)把“闪烁的花朵”视觉感受写成听觉感受“黑夜的笑声”,又比作“感动的泪”,表达了作者对鲁迅美好精神的赞美,富有诗意。 9.①营造萧瑟、清冷的氛围,衬托我对鲁迅先生的追思和哀悼,增强文章的感染力;②风声“海潮般的轰鸣”,象征鲁迅先生与黑暗斗争、启蒙大众、震撼人心的一生;③风吹走“我”献给鲁迅先生的玉兰叶,寓示鲁迅先生不务虚名的冷峻孤高;④隐喻鲁迅先生在不同时代声誉和评价的起落,暗示“我”的立场和态度。 10.“真正的郁积”是指鲁迅先生心中对中国人、中国社会的忧思与批判。阐述举例:①虚伪冷酷的鲁四老爷、赵太爷等人物,体现了鲁迅对辛亥革命前后依旧顽固猖狂的封建势力的痛恨;②勤劳驯顺的祥林嫂和自欺欺人的阿Q,寄寓了鲁迅对底层民众充满奴性、愚昧麻木的“国民性”的忧思;③《祝福》中面对现实徘徊、逃避的“我”,表现了启蒙者在自我困境中的彷徨和苦闷。

【解析】6.本题考查学生识记现代汉语常用字字音、字形的能力。

A.“草霉”的“霉”应写作“莓”,“一幅”的“幅”应写作“副”;

B.“颚然”的“颚”应写作“愕”;

C.“樟树”的“樟”应读zhāng,“幺喝”的“幺”应写作“吆”;

故选D。

7.本题考查学生综合赏析文学作品的思想内容的能力。

C.“衬托出了鲁迅墓地的庄严肃穆感”错,由下文“有置身农贸市场的感觉”可知应该是破坏了“庄严肃穆感”,不是“衬托”。

D.“主要原因是保安导致我无法尽兴地游览”错,主要原因是我认为大陆新村的管理者没有真正尽到保护故居和宣传鲁迅精神的责任。

故选CD。

8.本题考查学生分析文章重要语段的作用的能力。

结构上:“这里的冬天与我故乡相比,更像春天”与标题“也是冬天,也是春天”遥相呼应,结构严谨。

内容上:“闪烁的花朵,像黑夜的笑声”运用比喻(通感),把“闪烁的花朵”比作“黑夜的笑声”,把视觉感受用听觉感受来表现,打通了不同的感觉器官;“这样的花朵……就像感动的泪”又把“闪烁的花朵”比作“感动的泪”,表达了作者对鲁迅美好精神的赞美,富有诗意。

9.本题考查学生分析鉴赏环境描写的作用的能力。

由“当我怅然离开墓地的时候,忽然间狂风大作”“离开鲁迅墓地,迎着风中被撕扯下来的艳丽的械树叶,我去参观鲁迅纪念馆”可知,文中借写“风”渲染了萧瑟、清冷的氛围,借景抒情,表达我对鲁迅先生的追思和哀悼,增强了文章的感染力;

“公园所有的树,这时都成了鼓手,和着风声,发出海潮般的轰鸣”,结合鲁迅先生与黑暗斗争、启蒙大众、震撼人心的一生可知,这“海潮般的轰鸣”的风声具有象征意义,它象征着先生的人生。

“我回身一望,我献给鲁迅先生的那片玉兰叶,已不见踪影”,风吹走“我”献给鲁迅先生的玉兰叶,结合“我似乎听到了他略含嘲讽的笑声:敬仰和怀念,不过是一场风,让它去吧”可知,风吹走玉兰叶寓示鲁迅先生不务虚名,冷峻孤高;

“忽然间狂风大作”“和着风声,发出海潮般的轰鸣”“离开纪念馆,风小了一些”“我回到山阴路上,风又起来了,这条路成了风匣,回荡着风声”,用“风”的大小,暗示鲁迅先生在不同时代声誉和评价的起落,其中也暗含着“我”的立场和态度。

10.本题考查学生分析分析人物形象、探究作品意蕴、有创意的解读的能力。

鲁迅先生一生都在热忱地探索救国救民的道路,结合他所生活的时代背景可知,他心中“真正的郁积”是他对中国人、中国社会的忧思与批判。

《阿Q正传》中的阿Q是鲁迅笔下一个充满悲剧色彩而又十分经典的人物。阿Q是一个无家无业,一贫如洗,甚至连名字都没有的底层小人物。他身上只有寥寥无几的碎银两,衣不蔽体,食不果腹,但他却善于用精神胜利法安慰自己,活在幻想的幸福世界里,以此来逃避现实的苦难。他的精神胜利法,就是他吸食的精神鸦片,支撑他生存下去的唯一慰藉。这个集性情悲剧和社会形态悲剧于一身的复合体,既自高自大又自轻自贱,既自命不平凡又自甘为奴,既自欺欺人又自作自受。因为这个,“有幸”变成鲁迅针砭国民劣根性和奴性人格的最佳切入点,变成“哀其不幸运,怒其无需争辩”的矛头指向。自欺欺人的阿Q,寄寓了鲁迅对底层民众充满奴性、愚昧麻木的“国民性”的忧思。

《阿Q正传》中的赵太爷是一个地主阶级的代表。因为有钱、有权利、有大房子、有文化,所以可以有身份、有尊严、有剥削他人的可能。他是最能够反衬出阿Q形象卑微的一个人物。他是未庄的强权者,能够压迫阿Q,压迫未庄的所有弱者,是一个典型的具有封建意识形态的人物。在小说当中,赵太爷表现出了对封建统治和封建意识的绝对维护,比如,讨厌假洋鬼子,对假洋鬼子的假辫子表现出了反感,反对革命等等。作者通过赵太爷的形象,体现了对辛亥革命前后依旧顽固猖狂的封建势力的痛恨。

《祝福》中的祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型,她勤劳善良,朴实顽强,但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会,她被践踏、被迫害、被摧残,以至被旧社会所吞噬。封建礼教对她的种种迫害,她曾不断地挣扎与反抗,最后还是被社会压垮了。祥林嫂的悲剧深刻揭示了旧社会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害,控诉了封建礼教吃人的本质,这一形象也寄寓了鲁迅对底层民众充满奴性、愚昧麻木的“国民性”的忧思。

《祝福》中的“我”是鲁迅虚构的一个具有进步思想的小资产阶级知识分子的形象。“我”有反封建的思想倾向,憎恶鲁四老爷,同情祥林嫂,但又软弱无能,面对现实徘徊、逃避,无力给祥林嫂以帮助,表现了启蒙者在自我困境中的彷徨和苦闷。

11.舟回至两山间/将入港口/有大石当中流/可坐百人 12.C 13.D 14.(1)如果把钟磬放在水中,即使大风大浪也不能使它发出声响。

(2)郦道元所看到的、所听到的,大概和我一样,但是描述它不详细。

【解析】11.本题考查学生文言文断句的能力。

句意:船回到两山之间,将要进入港口,有块大石头正对着水的中央,上面可坐百来个人。

“舟回至两山间”是完整的主谓宾结构,故在“间”后面断开。

“将入港口”是状语加动宾结构,故在“口”后断开。

“有大石当中流”是主谓宾结构,故在“流”处断开。

故可断为:舟回至两山间/将入港口/有大石当中流/可坐百人

12.本题考查学生掌握文言文一词多义现象的能力。

A.正确。到……去/享受。句意:我从齐安坐船到临汝去。/我和你可以共同享受。

B.正确。乘坐/冒着。句意:特地和苏迈坐着小船到断壁下面。/从京城冒着风雪启程,经过齐河、长清两县。

C.错误。断绝/横渡。句意:声音洪亮像不断地敲钟击鼓。/借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡长江黄河。

D.正确。句意:然而浅陋的人竟然用斧头敲打石头来寻求石钟山得名的原因。/现在他们的见识竟反而赶不上(这些人)。

故选C。

13.本题考查学生对文章内容的理解和分析能力。

D.“李渤这种不经充分地实地验证而臆断”错误,由原文“陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实”可知,苏轼批判李渤的是考察验证的浅陋。

故选D。

14.本题考查学生理解和翻译文言文句子的能力。

(1)“虽”,即使;“鸣”,使……发出声音;“况”,何况。

(2)“所见闻”,所看到的、所听到的;“殆”,大概;“而”,但是。

参考翻译:

《水经》说:“鄱阳湖的湖口有一座石钟山在那里。”郦道元认为石钟山下面靠近深潭,微风振动波浪,水和石头互相拍打,发出的声音好像大钟一般。这个说法,人们常常怀疑它。如果把钟磬放在水中,即使大风大浪也不能使它发出声响,何况是石头呢!到了唐代李渤才访求石钟山的旧址。在深潭边找到两块山石,敲击它们,聆听它们的声音,南边那座山石的声音重浊而模糊,北边那座山石的声音清脆而响亮,鼓槌停止了敲击,声音还在传播,余音慢慢地消失。他自己认为找到了这个石钟山命名的原因。但是这个说法,我更加怀疑。敲击后能发出声响的石头,到处都这样,可唯独这座山用钟来命名,这是为什么呢?

元丰七年六月初九,我从齐安坐船到临汝去,大儿子苏迈将要去就任饶州的德兴县的县尉,我送他到湖口,因而能够看到所说的石钟山。庙里的和尚让小童拿着斧头,在乱石中间选一两处敲打它,硿硿地发出声响,我当然觉得很好笑并不相信。到了晚上月光明亮,特地和苏迈坐着小船到断壁下面。巨大的山石倾斜地立着,有千尺之高,好像凶猛的野兽和奇异的鬼怪,阴森森地想要攻击人;山上宿巢的老鹰,听到人声也受惊飞起来,在云霄间发出磔磔声响;又有像老人在山谷中咳嗽并且大笑的声音,有人说这是鹳鹤。我正心惊想要回去,忽然巨大的声音从水上发出,声音洪亮像不断地敲钟击鼓。船夫很惊恐。我慢慢地观察,山下都是石穴和缝隙,不知它们有多深,细微的水波涌进那里面,水波激荡因而发出这种声音。船回到两山之间,将要进入港口,有块大石头正对着水的中央,上面可坐百来个人,中间是空的,而且有许多窟窿,把清风水波吞进去又吐出来,发出窾坎镗鞳的声音,同先前噌吰的声音相互应和,好像音乐演奏。于是我笑着对苏迈说:“你知道那些典故吗?那噌吰的响声,是周景王无射钟的声音,窾坎镗鞳的响声,是魏庄子歌钟的声音。古人没有欺骗我啊!”

任何的事情不用眼睛看不用耳朵听,只凭主观臆断去猜测它的有或没有,可以吗?郦道元所看到的、所听到的,大概和我一样,但是描述它不详细;士大夫终究不愿用小船在夜里在悬崖绝壁的下面停泊,所以没有谁能知道;渔人和船夫,虽然知道石钟山命名的真相却不能用文字记载。这就是世上没有流传下来石钟山得名由来的原因。然而浅陋的人竟然用斧头敲打石头来寻求石钟山得名的原因,自以为得到了石钟山命名的真相。我因此记下以上的经过,叹惜郦道元的简略,嘲笑李渤的浅陋。

(宋·苏轼《石钟山记》)

15.D 16.同:(1)直抒胸臆。两诗都以抒情结尾,直言“蜀道之难”。

(2)借景抒情。两诗都通过描摹自然环境之艰难,渲染了蜀道的壮丽奇险,表达了诗人的惊叹惶悚之情。

异:(1)张诗抒情平淡克制;李诗善用反复,多次咏叹“蜀道之难”,使诗歌的抒情具有一唱三叹、回环往复的效果;

(2)张诗通过描摹眼前实景,以此抒发感情;李诗善用想象、夸张、用典等,虚实结合以抒发强烈情思。

(3)张诗感叹“斯路难”,意在表达对蜀道之难的感叹;李诗则内容饱满,发出了对奇崛自然与困苦人生的嗟叹,旨趣丰富,情感厚重。

【解析】15.本题考查学生综合鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧的能力。

D.“浪漫主义笔法”错。本诗直接以含有一定历史意蕴的现实蜀道之景为“揽辔独长息,方知斯路难”的现实感叹张本,是通过历史与现实结合以抒发现实感叹为主要目的的诗作,现实主义意味浓郁。

故选D。

16.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

张文琮的诗与李白的《蜀道难》这两首诗都描写蜀道山川之险峻,给人以回肠荡气之感,充分显示了诗人的浪漫气质和热爱祖国河山的感情。

李白的《蜀道难》采用浪漫主义的手法,展开丰富的想象,艺术地再现了蜀道峥嵘、突兀、强悍、崎岖等奇丽惊险和不可凌越的磅礴气势,借歌咏蜀地山川的壮秀,表现出祖国山河的雄伟壮丽,充分展示了诗人的浪漫气质和热爱自然的感情。全篇韵律与散文交错,文句起伏跌宕,笔触肆意纵横。诗中诸多画面此隐彼现,无论是山之高、水之急、绝壁之险,还是河山之改观、林木之荒寂,皆有逼人之势,整首诗展现出宏伟的气象,广阔的境界,充分体现了李白诗歌的艺术特色和独特的创作个性。

本诗以雄浑壮丽的景观表现道路的险阻,通过描绘山峰的高耸和岩石的重叠,展现了蜀道壮丽的自然景观。诗人用笔触形容驾驶车辆的人停下休息,通过驾车的人的视角,表达了对蜀道险难的深切体验。整首诗描绘了一幅壮美的自然景象,同时也表达了人们在面对困难时的坚持和勇气。作品通过描绘蜀道险难,体现了诗人对人生道路的思考和哲理的反思,使读者对于人生的困难和挑战有所启示。

根据以上分析,从抒情方式的角度分析二者的异与同即可。

17. 汶水、徂徕如画 而半山居雾若带然 扪参历井仰胁息 徘徊于斗牛之间 哀吾生之须臾 羡长江之无穷(对酒当歌 ,人生几何)

【详解】本题考查学生对名篇名句的识记和默写能力。

此题需要重点把握的字词有:徂徕、扪、胁、徘徊、须臾、羡。

18.例文:

因怀疑而求索,以想象启探索

卡尔·萨根曾说:“我们探索宇宙的时候,既要勇于怀疑,又要富于想象。”正是这句箴言,为人类的科学探索之路指引了方向。而我想说,因怀疑而求索,以想象启探索,同样是我们人生成长的不二法门。

怀疑,开启人类认识人生与世界的起点。

鸿蒙初开、人生懵懂时,我们所能看见的往往只是事物的表象。然而,正是因为在面对未知世界时,有些人不轻易接受表面的现象与结论,坚持深入思考,探求并追问事物本质。人类才能发现许多以前未知的真理,不断开拓新世界。正如伽利略因怀疑“地心说”而不断探索、争辩,甚至为维护“日心说”的科学理论而付出生命;正如达尔文怀疑所谓物种“永恒不变”的观点,而风雨无阻、不断观察分析,终于发现“物竞天择,适者生存”的生物进化理论。正是怀疑,让我们弥补不足、破除迷障,了解世界的奥秘。所以,我们在生活中也应该常怀怀疑态度,不盲从,不轻信,而是用批判性思维去思考问题,寻求真相。

想象,促使我们不断探索,开拓更广阔的世界。

如果说怀疑是对已有知识的质疑与思辨,那么想象就是对未知世界的探索。怀疑帮助我们规正已有的认知,而想象则可以帮助我们超越现有的认知框架,勇敢地面对未知的世界。正如爱因斯坦所说:“想象力比知识更重要。”正如万户幻想人类亦能如嫦娥飞天,凡尔纳幻想人类亦能如鲨鱼般在深海来去自如……正是对未来的美好幻想激发人类不断创造,而如今,我辈青年对未来的美好想象,亦当激励我们不断探索,努力创新,或努力找到解决问题的新方法、新思路,或为自己、为祖国勾勒出更多未来的可能性。

怀疑与想象不仅是科学研究的双翼,更是我们人生之路奔驰向前的车轮。敢于怀疑,让我们更理性严谨,并学会脚踏实地地去解决问题,“大胆假设,小心求证”亦是人生箴言;富于想象,我们对世界会有更多的好奇心,对人生也会有更浓烈的激情,恰如毛主席惊天一吼“俱往矣,数风流人物,换看今朝”。唯有如此,未来的人生道路,或许才能更坚实、更长远!

往者已矣,未来可期。我辈青年,生逢风云变幻之际,自当师事过往却又不迷信过往经验,而是敢于怀疑,探求真理;更当勇往直前,对未来心怀美好想象,不断开创美好未来!

【详解】本题考查学生写作的能力。

审题:

这是一道引语类材料作文题。

本题材料源于课文《宇宙的边疆》,“既要勇于怀疑,又要富于想象”是作者提出探索宇宙必不可少的两个素质,为什么?而这其实也是我们在面对世间一切时应当具备的素质。人的成长,首先源于对身边事物的探查和了解,也就是说,我们首先会接触到的是已知。对于已知的事物,我们要具备怀疑精神,不断反思、成长,否则就很容易失去自我的辨别力,容易被所谓的已知误导、左右,走错方向。但同时,这个世界上,更多的则是未知,就像宇宙永无止境,探索永远没有重点;就像学海无涯,我们永远会有新知。所以,想象经常能够把我们带领到崭新的境界。因为大脑中天马行空的想象,我们才会从一点可行性开始尝试着把他们变成现实,才会有了人类文明的改革与发展。我们臣服于自然脚下,受着他的馈赠和保护,可人类终究是极富创造力的生物,不满足于现有的藩篱,对围墙外的事物有着发自天性的向往,于是文明就这样一点点起步,从自然的馈赠开始发展为人类的创造。当然,在探索未知、想象的同时,我们仍然需要那么一点怀疑精神。因为想象终归带有一点前瞻性、未知性,没有经过那么严密的论证,此时,不断地怀疑可以使我们摆脱幻想,还可以促使我们检验自己的推测。由此可见,怀疑是人类进步的动力,是检测想象的方式,两者在探索中达到统一。

对此,写作时,应当充分结合怀疑与想象的思辨关系进行阐述,比如可以从对未来的探索与想象出发,指出我们应当具备探索精神,充分运用自己的想象,去开发未知世界,比如我们没看过的书、没见过的地方、没认识的人。然后在此基础上,说明我们在不断想象的基础上,不能盲目听从、偏听偏信,而应当在思考的基础上学会怀疑,在怀疑中思考,在怀疑与探索中发现、钻研、前进。

立意:

1.用想象开创未知,以怀疑化为已知。

2.想象带动感性,怀疑沉浸理性。

3.想象可以让我们前进,怀疑可以让我们行稳致远。

19.①运用比喻的修辞,将翠翠比作山头黄麂,形象生动地写出了她的天真活泼;②运用排比的修辞,连用三个“从不……”的句式,从多个方面对翠翠的形象进行具体的刻画,增强了感染力。 20.①描写的都是眼睛,眼睛是心灵的窗户,可以从眼睛的描写中看出翠翠纯洁的心灵;②多次写眼睛,“目”看到的是“青山绿水”,“眸子”是“清明如水晶”,“眼睛”是“光光的”,用不同的词语多次进行描绘,强调了翠翠的纯洁。 21.①略弯”“横渡”相较于“弯”“渡”,语意得到了明确;②“略弯”相较于“弯”,进一步明确了“弯”的程度;③“横渡”相较于“渡”,具体明确了“渡”的方式。

【解析】19.本题考查学生分析句子表达效果的能力。

①“如山头黄麂一样”运用比喻的修辞,将翠翠比作山头黄麂,结合前文“为人天真活泼”“人又那么乖”可知,形象生动地写出了她的天真活泼;

②“从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气”运用排比的修辞,连用三个“从不……”的句式,从多个方面对翠翠的形象进行具体的刻画,表现她的纯真可爱和善良,增强了艺术感染力。

20.本题考查学生分析词语表达效果的能力。

“目”“眸子”“眼睛”描写的都是翠翠的眼睛,但因为表达的目的不同,表现人物形象的不同,使用了不同的词语,也体现作者语言的丰富和变化。

“触目为青山绿水”“一对眸子清明如水晶”“便把光光的眼睛瞅着那陌生人”,“目”与“青山绿水”搭配,“眸子”用“清明如水晶”形容,“眼睛”用“光光的”修饰,运用不同的词语,从不同角度表现翠翠的纯真。

21.本题考查学生理解词语含义的能力。

“略弯”“横渡”相较于“弯”“渡”,多了修饰语“略”和“横”,这样表达语意更加明确;

“略弯”强调了“弯”的程度是“略”,即略微,比“弯”表意更准确;

“横渡”明确了“渡”的方式是“横”,比“渡”表达更具体准确。

22.B 23.①我们用光速来量度距离

②也不是一个典型的地方

③被随意搁置在宇宙之中

【解析】22.本题考查学生理解文中重要词语含义的能力。

文中“多么宝贵”中的“多么”表示赞叹。

A.表示疑问。

B.表示赞叹。

C.表示程度浅、不足道。

D.非常、十分。

故选B。

23.本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

第①处,结合前文“我们所熟悉的适用于地球的量度单位——米、英里等已经没有意义”和后文“光年不是度量时间的单位,而是度量距离的极大单位”可知,此处应填“我们用光速来量度距离”。

第②处,结合后文“任何行星、恒星或星系都不可能是典型的”可知,此处强调的是地球是宇宙中的一个地方,但不是一个典型的地方,故此处应填“也不是一个典型的地方”。

第③处,结合后文“我们附着或旁落在一个行星上的机会只有1033分之一”可知,此处是为了强调在宇宙中,行星对于我们得稀罕而珍贵所做的假设,故此处可填“被随意搁置在宇宙之中”

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

中国古代第一个堪称科学理论的宇宙结构学说是盖天说。盖天说主张天地是两个中央凸起的平行平面,天在上,地在下,天离地的距离是8万里,日月星辰围绕着北极依附在天壳上运动。

盖天说突破了人们日常观测中形成的天是个半球的生活经验,提出了平天平地说,并且找到了适合这种模型的数学方法,那就是在立竿测影基础上用勾股定理和相似三角形对应边成比例的性质,测算各种天文数据。该说能够解释人们日常生活中见到的各种天象,能够预测日月星辰的运行,还能够编制历法,满足社会需求。该说构思的七衡六间,可以用来准确地预报二十四节气,具有很强的应用价值。由此,该说能够为人们提供有价值的信息,它对日月星辰运行的预测、对二十四节气的预报,能够接受观测实践的检验,因此,它是富有科学意义的宇宙结构理论,尽管它对宇宙结构本身的描述是错误的。

盖天说在汉武帝时期遇到了浑天说的有力挑战。事情起源于历法编制。当时太史令司马迁向汉武帝上书,建议修订一部新的历法,叫作《太初历》。汉武帝采纳了他的建议,命令他组织学者,制订《太初历》。司马迁组织的修历队伍工作了一段时间后,参加者之间观点上出现了分歧,来自四川的民间天文学家落下闳提出了一种新的主张:天是个圆球,天包着地,天大而地小。这种主张,后来被人们称为浑天说。浑天说与司马迁等信奉的盖天说本质上完全不同,盖天说主张天在上,地在下,天地等大;而浑天说主张天在外,地在内,天大地小。双方主张的宇宙结构不同,所采用的测量仪器和测量方法也不同,这就导致了在修历过程中的争论。双方争论得非常激烈,以至于到了不能在一起工作的程度。对此汉武帝采用的解决办法是让他们分别制订自己心仪的历法,然后拿出来接受检验,谁的历法更符合实际,就用谁的历法。最后的结果是浑天说者邓平等人制订的历法与实际天象符合得最好,于是就采纳了邓平的历法。这就是中国历史上著名的《太初历》的由来。

《太初历》的制订问题画上了句号,但由修订《太初历》所引发的浑盖之争却拉开了帷幕。在此后的一千多年的时间里,究竟是浑天说正确,还是盖天说合理,天文学界的争论一直不曾停歇,总的趋势是信奉浑天说的人越来越多,浑天说逐渐成为天文学界对宇宙结构认识的主流。

浑盖之争涉及与宇宙结构问题有关的方方面面。西汉末年,著名学者扬雄先是相信盖天说,后来在与另一位学者桓谭的争论中,被桓谭说服,转而信奉浑天说。他经过细致思考,发现了盖天说的诸多破绽,撰写了著名的《难盖天八事》一文,从观测依据到数理结构等八个方面,逐一对盖天说作了批驳。

但是浑天说也有自己的软肋。浑天说主张天在外,表里有水;地在内,漂浮水上。这一主张成为盖天说批驳的重点,东汉著名学者王充就曾一针见血地指出:旧说,天转从地下过。今掘地一丈辄有水,天何得从水中行乎?甚不然也。(《隋书·天文志》)

王充的责难是颇有说服力的,因为按当时人的理解,太阳是依附在天球上的,天从水中出入,就意味着太阳这个大火球也要从水中出入,这是不可思议的。面对王充的责难,浑天说者的态度是,只要有充足的证据证明太阳是从地平线下升起,又落到地平线下面,它即使出入于水中又有何妨?晋朝的葛洪就针对王充的责难,提出了判断浑天说是否成立的判据:又日之入西方,视之稍稍去,初尚有半,如横破镜之状,须臾沦没矣。若如王生之言,日转北去者,其北都没之顷,宜先如竖破镜之状,不应如横破镜也。(《隋书·天文志》)

葛洪以太阳落入地平线时呈现出“横破镜”的状态这一事实作为依据,指出这种现象与盖天说的推论相反,证明盖天说是错误的。他提出的判据是有说服力的。从观测的角度,只能承认浑天说是较为正确的。至于太阳从水中出没的问题,南北朝时期的浑天家何承天给出了自己的解释:是故百川发源,皆自山出,由高趣下,归注于海。日为阳精,光曜炎炽,一夜入水,所经焦竭。百川归注,足以相补,故早不为减,浸不为益。(《隋书·天文志》)何承天的构思很有意思,他的辨解,表现了浑天说者为修补自己理论上的漏洞所作的努力。但这种努力,并未起到太大的作用,这是因为浑天说有一个根本的缺陷——它没有地球观念,没有意识到海洋也是大地的一部分。

浑盖双方的激烈争辨,引起了人们的关注。在这场争论的影响下,更多的人投入到了对宇宙结构问题的研究之中,提出了更多的宇宙结构学说。

(摘编自关增建《天文学上的旷世之争》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.汉武帝尽管采纳了司马迁修订新历法的建议,但是面对宇审结构观点上的分歧,却并未偏信司马迁。

B.修订《太初历》的过程并不顺利,原因是出现了与盖天说观点不同的浑天说,两派学者发生了激烈的争执。

C.何承天对太阳从水中出入的问题作了合理的解释,修补了浑天说理论的漏洞,但其努力并未起到太大作用。

D.浑盖之争自拉开帷幕就有很多学者积极参与,相关争论持续了一千多年,促进了后世对宇宙结构的探索。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.曾信奉盖天说的著名学者扬雄,不仅没有固执己见,而且还写文章《难盖天八事》对自己原来所信奉的观点进行批驳。

B.浑天说虽然也有自己的“软肋”,却一度成为天文学界对宇宙结构认识的主流,因为当时缺乏更加科学的天文学理论。

C.“从观测的角度,只能承认浑天说是较为正确的”,说明浑天说本身并不绝对正确,这表现了科技类文章语言的严密性。

D.浑盖双方的激烈争辩产生了深远影响,吸引了国内外许多科学家加入对宇宙结构问题的研究,使该问题得到圆满解决。

3.下列选项都出自《晋书·天文志》,其中最适合作为论据来支撑“浑天说”观点的一项是( )

A.日月众尾,自然浮生虚空之中,其行其止皆须气焉。

B.其言天似盖笠,地法覆槃,天地各中高外下。

C.北极之下为天地之中,其地最高,而滂施四陵。

D.天如鸡子,地如鸡中黄,孤居于天内。

4.作者评价盖天说是“堪称科学理论的宇宙结构学说”。根据选文内容,该评价的依据是什么

5.反证法是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后推出明显的错误或矛盾,从而间接地证明最初的论点。请根据文中“当时人的理解”,运用反证法完成下列推导。

要论证“浑天说不成立”,先假设:“浑天说成立”为真。浑天说认为: 。而大家公认“水火不容”是常理。因而推断: 。按照逻辑学的排中律原则, ,所以,“浑天说不成立”为真。

阅读下面的文章,完成下面小题。

也是冬天,也是春天

迟子建

(1)二零一七年岁尾,《收获》杂志六十周年庆典,在太热闹的时刻,很想独自出去走走,有天上午得空,我吃过早饭,叫了一辆的士,奔向四川北路。

(2)我先去拜谒原虹口公园的鲁迅先生墓。天气晴好,又逢周末,园里晨练的人极多。入园处有个水果摊,苹果橘子草霉等钩织的芳香流苏,连缀着世界文豪广场。红男绿女穿梭其间,踏着热烈的节拍,跳整齐划一的舞。我努力避让舞者,走进广场。可怜的托尔斯泰,他右手所持的手杖,挂着一个健身者的挎包,一幅苍凉出走的模样,可惜我不吸烟,不然在他左手托着的烟斗上,献一缕烟丝,安抚一下他。与他一样不幸的,是手握鹅毛笔的莎士比亚和狄更斯。鹅毛笔成了天然挂钩,挂着色彩艳丽的超轻羽绒衣。最幸运当属巴尔扎克,他袖着手,深藏不露,难以附着。

(3)出了世界文豪广场,再向前是个卖早点的食肆,等候的人,从屋里一直排到门外。想着多年前萧红在这一带,有天买早点,发现包油条的纸,居然是鲁迅先生一篇译作的原稿。萧红颚然告知鲁迅。先生却淡然,复信调侃道:“我是满足的,居然还可以包油条,可见还有一些用处。”也不知这里的早点铺,如今用什么包油条?还能包裹出这乌云见日般的绮丽文事么?

(4)在公园的西北角,就是鲁迅先生的墓地了。

(5)墓前广场比较开阔,最先看到的是长方形草坪上矗立着的鲁迅塑像,他坐在藤椅上,左手握书,右手搭着扶手,默然望着往来的人。不过基座过高了,感觉鲁迅是坐在一个逼仄的楼台看戏,让人担忧着他的安危。

(6)墓地两侧的石板路旁,种植着樟树、广玉兰和松柏,树高枝稠,长青的叶片在阳光下如翻飞的翠鸟,绿意荡漾。鲁迅墓由上好的花岗石对接镶嵌,其形态很像一册灰白的旧书,半是掩埋半是出土的样子。因为是园中独墓,看上去显赫,却也孤独。其实无论是鲁迅的原配夫人、为他寂寞空守了四十年的朱安,还是无比崇敬鲁迅的萧红,都曾在遗言中表达了想葬在鲁迅身旁的想法,可惜都未如愿——怎么可能如愿。鲁迅曾在文章中交代过后事:“赶快收殓,埋掉,拉倒。”这像他的脾气。这像一个目光如炬的人穿行于无边的黑暗后。留给自己的大解脱——最后的光明。可鲁迅的一生,是雷电的一生,身后必将带来风雨,不会是寂寞。

(7)我脱帽向着这座冷清的墓,深深三鞠躬,静默良久,之后转身,眺望鲁迅长眠之所面对的风景,有树,有花,有草,有路,也算旖旎,也算开阔,只是那尊端坐于藤椅上的雕像,如一团巨大的阴影,阻碍着视线。也就是说,不管鲁迅是否愿意,他每天要面对自己高高在上的背影。

(8)墓前甬道尽头相连的路,人流不息,向右望去,可见虹口足球场的一角穹顶,像一团铅灰的云压在那里。健身和娱乐的各路音乐,此起彼落,让我有置身农贸市场的感觉。

(9)当我怅然离开墓地的时候,忽然间狂风大作,搅起地面的落叶和尘土,在半空飞舞。公园所有的树,这时都成了鼓手,和着风声,发出海潮般的轰鸣。我回身一望,我献给鲁迅先生的那片玉兰叶,已不见踪影,我似乎听到了他略含嘲讽的笑声:敬仰和怀念,不过是一场风,让它去吧!

(10)离开鲁迅墓地,迎着风中被撕扯下来的艳丽的槭树叶,我去参观鲁迅纪念馆,馆藏丰富。我留意的是那些曾与鲁迅相依相伴的实物,他戴过的硬硬的礼帽,这礼帽是再也不能为他挡风了;他穿过的棉袍以及蓝紫色的带花纹的毛背心,这样的衣物也再也不能为他避寒了;他用过的白瓷茶碗依然好看,但它再也不能为他送去茶香了;他用过的吸痰器,不能再为他排解胸中郁积之物了(真正的郁积,靠它也是排解不了的吧);而那一支支笔,也再也不能随他在纸上叱咤风云了。

(11)离开纪念馆,风小了一些。我出了公园,一路打听,步行去鲁迅在大陆新村的最后寓所——山阴路132弄9号。

(12)讲解员介绍着一楼会客室的陈设,餐台餐椅、墙上的画等等。而我的目光聚焦在了瞿秋白寄存此处的那张著名的书桌上了。只三两分钟吧,就被保安幺喝着去二楼。二楼是鲁迅的书房兼卧室,不很宽敞。最让人触目惊心的是近门处东墙边的那张黑色铁床,上面还摆放着棉被和枕头。鲁迅先生就是在这张床上,吐出最后一口气的。而那最后一口气是真的散了,还是附着在了室内的台灯上,做夜的眼?或是附着在了南窗的窗棂上,做曙光的播撒器?

(13)保安已在一楼大声呼唤讲解员,让她赶快带游人出来,说是时间到了,其实我们进来不过一刻钟。我郁郁出了鲁迅故居。其实我很想看看灶房的陈设,萧红不是在这儿为鲁迅烙过东北特色的韭菜盒和油饼吗?

(14)我回到山阴路上,风又起来了,这条路成了风匣,回荡着风声。从鲁迅谢世之所到他长眠之地,并不遥远。但这条路在我眼里却很长很长,它仿佛记录着一个人半个多世纪的跋涉。

(15)走在异乡的街头,只觉得这里的冬天与我故乡相比,更像春天,因为闪烁的花朵,像黑夜的笑声,从苍绿中挣扎而出。这样的花朵也就格外明亮和湿润,就像感动的泪。

(16)我迎着风。在山阴路上徘徊。风很大——很大很大的风。

(选自《文汇报》2018年2月7日《笔会》副刊,有删改)

6.下列加点字的读音和写法完全正确的一项是( )

A.拜谒(yè) 草霉 整齐划一 一幅

B.深藏不露(lù) 附着(zhuó) 颚然 绮丽(qǐ)

C.樟树(zhàng) 旖旎(yǐ)(nǐ) 叱咤风云(zhà) 幺喝

D.曙光 烙过(lào) 跋涉 苍绿

7.下列对本文相关内容的分析与鉴赏,不正确的两项是( )( )

A.文章第(3)段和第(6)段中画横线的句子,直接引用鲁迅的原句,两处流露的是鲁迅特有的幽默与自嘲。

B.作者对鲁迅墓前塑像颇有不满,这既针对鲁迅墓地的设计,也指向后世人们纪念鲁迅、传承鲁迅精神的方式。

C.甬道尽头人流不息的路、虹口足球场的穹顶、健身娱乐的各路音乐,都衬托出了鲁迅墓地的庄严肃穆感。

D.作者委婉地批判了参观大陆新村时保安的吆喝和大声呼唤,其主要原因是保安导致我无法尽兴地游览。

E.文章在叙写游览始末的同时,自然地引入相关材料,既增加了文章意趣和可读性,也丰富了文章内涵。

8.请从结构和内容两方面赏析第(15)段。

9.游览的后半段,作者多次写到“风”,有什么作用?请简要分析。

10.文章第(10)小节中“真正的郁积”有什么深刻寓意?请结合《祝福》或《阿Q正传》中的人物形象进行简要阐述。

二、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题。

《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉。余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。舟回至两山间将入港口有大石当中流可坐百人空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也;窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

(宋·苏轼《石钟山记》)

11.文中画波浪线的部分由三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

舟回□至□两山□间□将入□港口□有大石□当中流□可坐百人

12.下列对文章中加点的词语及相关内容的解说不正确的一项是( )

A.适,指到……去,与“而吾与子之所共适”(《赤壁赋》)中“适”的意义不同。

B.乘,指乘坐,与“自京师乘风雪,历齐河”(《登泰山记》)中“乘”意义不同。

C.绝,指断绝,与“非能水也,而绝江河”(《劝学》)中“绝”的意思用法相同。

D.乃,指竟然,与“今其志乃反不能及”(《师说》)中“乃”字的意思用法相同。

13.下列对文章中有关内容的概述,不正确的一向是( )

A.本文一开篇就提出自己对郦道元以及李渤的说法的怀疑,作者对古代两位名人对石钟山得名由来的说法并不轻信。

B.接下来作者才进入记游的部分,也记叙了寺人敲石的行为,听起来似乎已验证了李渤言之有据,但作者仍然存疑。

C.绝壁下的大石奇崛,栖鹄与鹳鹤的叫声恐怖,这情形让作者感到害怕而准备返回时,他却在此时听到巨大的水声。

D.在详叙实地考察石钟山命名来由的过程后,作者表达了对李渤这种不经充分地实地验证而臆断的思维方式的批评。

14.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎?

(2)郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详。

三、古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

相和歌辞·蜀道难

唐·张文琮

梁山①镇地险,积石阻云端。深谷下寥廓,层岩上郁盘。

飞梁架绝岭,栈道接危峦。揽辔独长息,方知斯路难。

[注]①“梁山”即“高梁山”“大剑山”,主峰在今四川剑阁境内。晋时张载《剑阁铭》所谓“岩岩梁山,积石巍卷”就是说的这里。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.前四句侧重于对梁山一带山川之险的描写,写出了山高谷深、岩陡壁峭之貌。

B.五、六句通过“飞梁”“危峦”等写蜀道仰望之景,起到了承上启下的作用。

C.七、八句写骑马而至的诗人发出“斯路难”的感喟,表现了蜀道的难不可攀。

D.全诗用“积石”“深谷”“绝岭”等景象,以浪漫主义笔法尽言梁山蜀道之阻。

16.本诗与李白的《蜀道难》都发出了“蜀道之难”的感慨,请结合内容,比较两首诗抒情特色的异同。

四、名篇名句默写

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《登泰山记》中,作者连用两个比喻形象生动地描绘登顶后所见的两句是:“ , 。”

(2)作为中国传统文化中的重要组成部分之一,二十八星宿经常出现在古诗文中。李白《蜀道难》中“ ”一句用星宿的触手可及写蜀道之高,苏轼《赤壁赋》中“ ”一句则用星宿给月亮定位。

(3)古人常常在诗文中抒发对韶光易逝、人生短暂的感慨,如“ , ”。

五、作文

18.阅读下面的材料,根据要求写作。

现代文阅读I材料2中卡尔·萨根认为:“我们探索宇宙的时候,既要勇于怀疑,又要富于想象。”

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息,不少于800字。

六、语言文字运用

阅读下面的文字,完成下面小题。

翠翠在风日里长养着,把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽物。人又那么乖,如山头黄麂一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。平时在渡船上遇陌生人对她有所注意时,便把光光的眼睛瞅着那陌生人,作成随时皆可举步逃入深山的神气,但明白了人无机心后,就又从从容容的在水边玩耍了。

老船夫不论晴雨,必守在船头。有人过渡时,便略弯着腰,两手缘引了竹缆,把船横渡过小溪。有时疲倦了,躺在临溪大石上睡着了,人在隔岸招手喊过渡,翠翠不让祖父起身,就跳下船去,很敏捷的替祖父把路人渡过溪,一切皆溜刷在行,从不误事。有时又和祖父黄狗一同在船上,过渡时和祖父一同动手,船将近岸边,祖父正向客人招呼:“慢点,慢点”时,那只黄狗便口衔绳子,最先一跃而上,且俨然懂得如何方为尽职似的,把船绳紧衔着拖船拢岸。

19.文中画横线部分生动且具体地刻画了翠翠天真活泼的形象,这种表达效果是如何取得的?

20.作者为什么使用了“目”“眸子”“眼睛”等不同的词语描写同一个地方?

21.文中加点词“略弯”“横渡”相较于“弯”“渡”,语意上各有什么不同?

阅读下面的文字,完成下面小题。

因为宇宙辽阔无垠,所以那些我们所熟悉的适用于地球的量度单位——米、英里等已经没有意义。 ① 。一束光每秒钟传播18.6万英里,约30万公里,也就是7倍于地球的周长。一束光从太阳传播到地球用8分钟的时间,因此我们可以说,太阳离我们8光分。一束光在一年之内约穿过10万亿公里(相当于6万亿英里)的空间,这个长度单位——光在一年里所通过的距离——称为一光年。光年不是度量时间的单位,而是度量距离的极大单位。

地球是宇宙中的一个地方,但决不是唯一的地方, ② 。任何行星、恒星或星系都不可能是典型的,因为宇宙中的大部分是空的。唯一典型的地方在广袤、寒冷的宇宙真空之中,在星际空间永恒的黑夜里。那是一个奇特而荒芜的地方。相比之下,行星、恒星和星系就显得特别稀罕而珍贵。假如我们 ③ ,我们附着或旁落在一个行星上的机会只有1033分之一(1033,在1之后接33个0)。在日常生活当中,这样的机会是“令人羡慕的”。可见天体是多么宝贵。

22.下列句子中的“多么”与文中加点的“多么”,意义和用法相同的一项是( )

A.这山洞七拐八弯的究竟有多么大?

B.你大概也不知道你小大师傅的少林拳,有多么霸道!

C.我这算多么点儿,还得加紧干呢,否则落在后面啦。

D.无论多么冷,冰山上的哨兵也要按时出操站岗。

23.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

参考答案:

1.C 2.D 3.D 4.①盖天说用数学的方法测算各种天文数据。

②盖天说能够为人们提供有价值的信息,满足人们的需求。

③盖天说的预测、预报能够接受观测实践检验。

5. 太阳依附于天球,天从水中出入,就意味着太阳这个大火球也要从水中出入 “浑天说成立”为假 “浑天说成立”与“浑天说不成立”不能同假

【解析】1.本题考查学生理解文章内容的能力。

C.“作了合理的解释”错误。原文并未认为何承天的解释“合理”,只是说他“给出了自己的解释”,说“何承天的构思很有意思”。

故选C。

2.本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

D.“吸引了国内外许多科学家加入对宇宙结构问题的研究”于文无据,原文“在这场争论的影响下,更多的人投入到了对宇宙结构问题的研究之中”可知,没有选项所说科学家加入;“使该问题得到圆满解决”因果不当,原文“提出了更多的宇宙结构学说”可知,并没有说明问题已解决。

故选D。

3.本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。

A.浑天说认为日月星辰出入水中,本句说日月众星浮生于虚空之中,不符合“浑天说”;

B.“天似盖笠”属“盖天说”;

C.指出天地中心最高,四周下降,属“盖天说”;

D.鸡子之喻表明天地是蛋壳与蛋黄的关系,属“浑天说”。

故选D。

4.本题考查学生筛选并整合文中信息的能力。

由原文“盖天说突破了人们日常观测中形成的天是个半球的生活经验,提出了平天平地说,并且找到了适合这种模型的数学方法,那就是在立竿测影基础上用勾股定理和相似三角形对应边成比例的性质,测算各种天文数据”可知,盖天说用数学的方法测算各种天文数据。

由原文“该说能够解释人们日常生活中见到的各种天象,能够预测日月星辰的运行,还能够编制历法,满足社会需求。该说构思的七衡六间,可以用来准确地预报二十四节气,具有很强的应用价值”可知,盖天说能够为人们提供有价值的信息,满足人们的需求。

由原文“它对日月星辰运行的预测、对二十四节气的预报,能够接受观测实践的检验”可知,盖天说的预测、预报能够接受观测实践检验。

5.本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。

由原文“浑天说主张天在外,表里有水;地在内,漂浮水上”“因为按当时人的理解,太阳是依附在天球上的,天从水中出入,就意味着太阳这个大火球也要从水中出入”可知,浑天说认为阳依附于天球,天从水中出入,就意味着太阳这个大火球也要从水中出入。

由上述题得出的结论和常识逻辑即“水火不容”相违背,故而得出推断“‘浑天说成立’的说法不正确”。

排中律原则:在同一个思维过程中,两种思想不能同假,其中必有一真,即“要么A要么非A”。排中律要求在同一思维过程中,不能对不能同假的命题(矛盾关系、反对关系)同时加以否定。依据排中律原则,可知“‘浑天说成立’与‘浑天说不成立’不能同假”,故能得出题干中的结论“‘浑天说不成立’为真”。

6.D 7.CD 8.结构上:与标题遥相呼应,结构严谨;内容上:比喻(通感)把“闪烁的花朵”视觉感受写成听觉感受“黑夜的笑声”,又比作“感动的泪”,表达了作者对鲁迅美好精神的赞美,富有诗意。 9.①营造萧瑟、清冷的氛围,衬托我对鲁迅先生的追思和哀悼,增强文章的感染力;②风声“海潮般的轰鸣”,象征鲁迅先生与黑暗斗争、启蒙大众、震撼人心的一生;③风吹走“我”献给鲁迅先生的玉兰叶,寓示鲁迅先生不务虚名的冷峻孤高;④隐喻鲁迅先生在不同时代声誉和评价的起落,暗示“我”的立场和态度。 10.“真正的郁积”是指鲁迅先生心中对中国人、中国社会的忧思与批判。阐述举例:①虚伪冷酷的鲁四老爷、赵太爷等人物,体现了鲁迅对辛亥革命前后依旧顽固猖狂的封建势力的痛恨;②勤劳驯顺的祥林嫂和自欺欺人的阿Q,寄寓了鲁迅对底层民众充满奴性、愚昧麻木的“国民性”的忧思;③《祝福》中面对现实徘徊、逃避的“我”,表现了启蒙者在自我困境中的彷徨和苦闷。

【解析】6.本题考查学生识记现代汉语常用字字音、字形的能力。

A.“草霉”的“霉”应写作“莓”,“一幅”的“幅”应写作“副”;

B.“颚然”的“颚”应写作“愕”;

C.“樟树”的“樟”应读zhāng,“幺喝”的“幺”应写作“吆”;

故选D。

7.本题考查学生综合赏析文学作品的思想内容的能力。

C.“衬托出了鲁迅墓地的庄严肃穆感”错,由下文“有置身农贸市场的感觉”可知应该是破坏了“庄严肃穆感”,不是“衬托”。

D.“主要原因是保安导致我无法尽兴地游览”错,主要原因是我认为大陆新村的管理者没有真正尽到保护故居和宣传鲁迅精神的责任。

故选CD。

8.本题考查学生分析文章重要语段的作用的能力。

结构上:“这里的冬天与我故乡相比,更像春天”与标题“也是冬天,也是春天”遥相呼应,结构严谨。

内容上:“闪烁的花朵,像黑夜的笑声”运用比喻(通感),把“闪烁的花朵”比作“黑夜的笑声”,把视觉感受用听觉感受来表现,打通了不同的感觉器官;“这样的花朵……就像感动的泪”又把“闪烁的花朵”比作“感动的泪”,表达了作者对鲁迅美好精神的赞美,富有诗意。

9.本题考查学生分析鉴赏环境描写的作用的能力。

由“当我怅然离开墓地的时候,忽然间狂风大作”“离开鲁迅墓地,迎着风中被撕扯下来的艳丽的械树叶,我去参观鲁迅纪念馆”可知,文中借写“风”渲染了萧瑟、清冷的氛围,借景抒情,表达我对鲁迅先生的追思和哀悼,增强了文章的感染力;

“公园所有的树,这时都成了鼓手,和着风声,发出海潮般的轰鸣”,结合鲁迅先生与黑暗斗争、启蒙大众、震撼人心的一生可知,这“海潮般的轰鸣”的风声具有象征意义,它象征着先生的人生。

“我回身一望,我献给鲁迅先生的那片玉兰叶,已不见踪影”,风吹走“我”献给鲁迅先生的玉兰叶,结合“我似乎听到了他略含嘲讽的笑声:敬仰和怀念,不过是一场风,让它去吧”可知,风吹走玉兰叶寓示鲁迅先生不务虚名,冷峻孤高;

“忽然间狂风大作”“和着风声,发出海潮般的轰鸣”“离开纪念馆,风小了一些”“我回到山阴路上,风又起来了,这条路成了风匣,回荡着风声”,用“风”的大小,暗示鲁迅先生在不同时代声誉和评价的起落,其中也暗含着“我”的立场和态度。

10.本题考查学生分析分析人物形象、探究作品意蕴、有创意的解读的能力。

鲁迅先生一生都在热忱地探索救国救民的道路,结合他所生活的时代背景可知,他心中“真正的郁积”是他对中国人、中国社会的忧思与批判。

《阿Q正传》中的阿Q是鲁迅笔下一个充满悲剧色彩而又十分经典的人物。阿Q是一个无家无业,一贫如洗,甚至连名字都没有的底层小人物。他身上只有寥寥无几的碎银两,衣不蔽体,食不果腹,但他却善于用精神胜利法安慰自己,活在幻想的幸福世界里,以此来逃避现实的苦难。他的精神胜利法,就是他吸食的精神鸦片,支撑他生存下去的唯一慰藉。这个集性情悲剧和社会形态悲剧于一身的复合体,既自高自大又自轻自贱,既自命不平凡又自甘为奴,既自欺欺人又自作自受。因为这个,“有幸”变成鲁迅针砭国民劣根性和奴性人格的最佳切入点,变成“哀其不幸运,怒其无需争辩”的矛头指向。自欺欺人的阿Q,寄寓了鲁迅对底层民众充满奴性、愚昧麻木的“国民性”的忧思。

《阿Q正传》中的赵太爷是一个地主阶级的代表。因为有钱、有权利、有大房子、有文化,所以可以有身份、有尊严、有剥削他人的可能。他是最能够反衬出阿Q形象卑微的一个人物。他是未庄的强权者,能够压迫阿Q,压迫未庄的所有弱者,是一个典型的具有封建意识形态的人物。在小说当中,赵太爷表现出了对封建统治和封建意识的绝对维护,比如,讨厌假洋鬼子,对假洋鬼子的假辫子表现出了反感,反对革命等等。作者通过赵太爷的形象,体现了对辛亥革命前后依旧顽固猖狂的封建势力的痛恨。

《祝福》中的祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型,她勤劳善良,朴实顽强,但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会,她被践踏、被迫害、被摧残,以至被旧社会所吞噬。封建礼教对她的种种迫害,她曾不断地挣扎与反抗,最后还是被社会压垮了。祥林嫂的悲剧深刻揭示了旧社会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害,控诉了封建礼教吃人的本质,这一形象也寄寓了鲁迅对底层民众充满奴性、愚昧麻木的“国民性”的忧思。

《祝福》中的“我”是鲁迅虚构的一个具有进步思想的小资产阶级知识分子的形象。“我”有反封建的思想倾向,憎恶鲁四老爷,同情祥林嫂,但又软弱无能,面对现实徘徊、逃避,无力给祥林嫂以帮助,表现了启蒙者在自我困境中的彷徨和苦闷。

11.舟回至两山间/将入港口/有大石当中流/可坐百人 12.C 13.D 14.(1)如果把钟磬放在水中,即使大风大浪也不能使它发出声响。

(2)郦道元所看到的、所听到的,大概和我一样,但是描述它不详细。

【解析】11.本题考查学生文言文断句的能力。

句意:船回到两山之间,将要进入港口,有块大石头正对着水的中央,上面可坐百来个人。

“舟回至两山间”是完整的主谓宾结构,故在“间”后面断开。

“将入港口”是状语加动宾结构,故在“口”后断开。

“有大石当中流”是主谓宾结构,故在“流”处断开。

故可断为:舟回至两山间/将入港口/有大石当中流/可坐百人

12.本题考查学生掌握文言文一词多义现象的能力。

A.正确。到……去/享受。句意:我从齐安坐船到临汝去。/我和你可以共同享受。

B.正确。乘坐/冒着。句意:特地和苏迈坐着小船到断壁下面。/从京城冒着风雪启程,经过齐河、长清两县。

C.错误。断绝/横渡。句意:声音洪亮像不断地敲钟击鼓。/借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡长江黄河。

D.正确。句意:然而浅陋的人竟然用斧头敲打石头来寻求石钟山得名的原因。/现在他们的见识竟反而赶不上(这些人)。

故选C。

13.本题考查学生对文章内容的理解和分析能力。

D.“李渤这种不经充分地实地验证而臆断”错误,由原文“陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实”可知,苏轼批判李渤的是考察验证的浅陋。

故选D。

14.本题考查学生理解和翻译文言文句子的能力。

(1)“虽”,即使;“鸣”,使……发出声音;“况”,何况。

(2)“所见闻”,所看到的、所听到的;“殆”,大概;“而”,但是。

参考翻译:

《水经》说:“鄱阳湖的湖口有一座石钟山在那里。”郦道元认为石钟山下面靠近深潭,微风振动波浪,水和石头互相拍打,发出的声音好像大钟一般。这个说法,人们常常怀疑它。如果把钟磬放在水中,即使大风大浪也不能使它发出声响,何况是石头呢!到了唐代李渤才访求石钟山的旧址。在深潭边找到两块山石,敲击它们,聆听它们的声音,南边那座山石的声音重浊而模糊,北边那座山石的声音清脆而响亮,鼓槌停止了敲击,声音还在传播,余音慢慢地消失。他自己认为找到了这个石钟山命名的原因。但是这个说法,我更加怀疑。敲击后能发出声响的石头,到处都这样,可唯独这座山用钟来命名,这是为什么呢?

元丰七年六月初九,我从齐安坐船到临汝去,大儿子苏迈将要去就任饶州的德兴县的县尉,我送他到湖口,因而能够看到所说的石钟山。庙里的和尚让小童拿着斧头,在乱石中间选一两处敲打它,硿硿地发出声响,我当然觉得很好笑并不相信。到了晚上月光明亮,特地和苏迈坐着小船到断壁下面。巨大的山石倾斜地立着,有千尺之高,好像凶猛的野兽和奇异的鬼怪,阴森森地想要攻击人;山上宿巢的老鹰,听到人声也受惊飞起来,在云霄间发出磔磔声响;又有像老人在山谷中咳嗽并且大笑的声音,有人说这是鹳鹤。我正心惊想要回去,忽然巨大的声音从水上发出,声音洪亮像不断地敲钟击鼓。船夫很惊恐。我慢慢地观察,山下都是石穴和缝隙,不知它们有多深,细微的水波涌进那里面,水波激荡因而发出这种声音。船回到两山之间,将要进入港口,有块大石头正对着水的中央,上面可坐百来个人,中间是空的,而且有许多窟窿,把清风水波吞进去又吐出来,发出窾坎镗鞳的声音,同先前噌吰的声音相互应和,好像音乐演奏。于是我笑着对苏迈说:“你知道那些典故吗?那噌吰的响声,是周景王无射钟的声音,窾坎镗鞳的响声,是魏庄子歌钟的声音。古人没有欺骗我啊!”

任何的事情不用眼睛看不用耳朵听,只凭主观臆断去猜测它的有或没有,可以吗?郦道元所看到的、所听到的,大概和我一样,但是描述它不详细;士大夫终究不愿用小船在夜里在悬崖绝壁的下面停泊,所以没有谁能知道;渔人和船夫,虽然知道石钟山命名的真相却不能用文字记载。这就是世上没有流传下来石钟山得名由来的原因。然而浅陋的人竟然用斧头敲打石头来寻求石钟山得名的原因,自以为得到了石钟山命名的真相。我因此记下以上的经过,叹惜郦道元的简略,嘲笑李渤的浅陋。

(宋·苏轼《石钟山记》)

15.D 16.同:(1)直抒胸臆。两诗都以抒情结尾,直言“蜀道之难”。

(2)借景抒情。两诗都通过描摹自然环境之艰难,渲染了蜀道的壮丽奇险,表达了诗人的惊叹惶悚之情。

异:(1)张诗抒情平淡克制;李诗善用反复,多次咏叹“蜀道之难”,使诗歌的抒情具有一唱三叹、回环往复的效果;

(2)张诗通过描摹眼前实景,以此抒发感情;李诗善用想象、夸张、用典等,虚实结合以抒发强烈情思。

(3)张诗感叹“斯路难”,意在表达对蜀道之难的感叹;李诗则内容饱满,发出了对奇崛自然与困苦人生的嗟叹,旨趣丰富,情感厚重。

【解析】15.本题考查学生综合鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧的能力。

D.“浪漫主义笔法”错。本诗直接以含有一定历史意蕴的现实蜀道之景为“揽辔独长息,方知斯路难”的现实感叹张本,是通过历史与现实结合以抒发现实感叹为主要目的的诗作,现实主义意味浓郁。

故选D。

16.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

张文琮的诗与李白的《蜀道难》这两首诗都描写蜀道山川之险峻,给人以回肠荡气之感,充分显示了诗人的浪漫气质和热爱祖国河山的感情。

李白的《蜀道难》采用浪漫主义的手法,展开丰富的想象,艺术地再现了蜀道峥嵘、突兀、强悍、崎岖等奇丽惊险和不可凌越的磅礴气势,借歌咏蜀地山川的壮秀,表现出祖国山河的雄伟壮丽,充分展示了诗人的浪漫气质和热爱自然的感情。全篇韵律与散文交错,文句起伏跌宕,笔触肆意纵横。诗中诸多画面此隐彼现,无论是山之高、水之急、绝壁之险,还是河山之改观、林木之荒寂,皆有逼人之势,整首诗展现出宏伟的气象,广阔的境界,充分体现了李白诗歌的艺术特色和独特的创作个性。

本诗以雄浑壮丽的景观表现道路的险阻,通过描绘山峰的高耸和岩石的重叠,展现了蜀道壮丽的自然景观。诗人用笔触形容驾驶车辆的人停下休息,通过驾车的人的视角,表达了对蜀道险难的深切体验。整首诗描绘了一幅壮美的自然景象,同时也表达了人们在面对困难时的坚持和勇气。作品通过描绘蜀道险难,体现了诗人对人生道路的思考和哲理的反思,使读者对于人生的困难和挑战有所启示。

根据以上分析,从抒情方式的角度分析二者的异与同即可。

17. 汶水、徂徕如画 而半山居雾若带然 扪参历井仰胁息 徘徊于斗牛之间 哀吾生之须臾 羡长江之无穷(对酒当歌 ,人生几何)

【详解】本题考查学生对名篇名句的识记和默写能力。

此题需要重点把握的字词有:徂徕、扪、胁、徘徊、须臾、羡。

18.例文:

因怀疑而求索,以想象启探索

卡尔·萨根曾说:“我们探索宇宙的时候,既要勇于怀疑,又要富于想象。”正是这句箴言,为人类的科学探索之路指引了方向。而我想说,因怀疑而求索,以想象启探索,同样是我们人生成长的不二法门。

怀疑,开启人类认识人生与世界的起点。

鸿蒙初开、人生懵懂时,我们所能看见的往往只是事物的表象。然而,正是因为在面对未知世界时,有些人不轻易接受表面的现象与结论,坚持深入思考,探求并追问事物本质。人类才能发现许多以前未知的真理,不断开拓新世界。正如伽利略因怀疑“地心说”而不断探索、争辩,甚至为维护“日心说”的科学理论而付出生命;正如达尔文怀疑所谓物种“永恒不变”的观点,而风雨无阻、不断观察分析,终于发现“物竞天择,适者生存”的生物进化理论。正是怀疑,让我们弥补不足、破除迷障,了解世界的奥秘。所以,我们在生活中也应该常怀怀疑态度,不盲从,不轻信,而是用批判性思维去思考问题,寻求真相。

想象,促使我们不断探索,开拓更广阔的世界。

如果说怀疑是对已有知识的质疑与思辨,那么想象就是对未知世界的探索。怀疑帮助我们规正已有的认知,而想象则可以帮助我们超越现有的认知框架,勇敢地面对未知的世界。正如爱因斯坦所说:“想象力比知识更重要。”正如万户幻想人类亦能如嫦娥飞天,凡尔纳幻想人类亦能如鲨鱼般在深海来去自如……正是对未来的美好幻想激发人类不断创造,而如今,我辈青年对未来的美好想象,亦当激励我们不断探索,努力创新,或努力找到解决问题的新方法、新思路,或为自己、为祖国勾勒出更多未来的可能性。

怀疑与想象不仅是科学研究的双翼,更是我们人生之路奔驰向前的车轮。敢于怀疑,让我们更理性严谨,并学会脚踏实地地去解决问题,“大胆假设,小心求证”亦是人生箴言;富于想象,我们对世界会有更多的好奇心,对人生也会有更浓烈的激情,恰如毛主席惊天一吼“俱往矣,数风流人物,换看今朝”。唯有如此,未来的人生道路,或许才能更坚实、更长远!

往者已矣,未来可期。我辈青年,生逢风云变幻之际,自当师事过往却又不迷信过往经验,而是敢于怀疑,探求真理;更当勇往直前,对未来心怀美好想象,不断开创美好未来!

【详解】本题考查学生写作的能力。

审题:

这是一道引语类材料作文题。

本题材料源于课文《宇宙的边疆》,“既要勇于怀疑,又要富于想象”是作者提出探索宇宙必不可少的两个素质,为什么?而这其实也是我们在面对世间一切时应当具备的素质。人的成长,首先源于对身边事物的探查和了解,也就是说,我们首先会接触到的是已知。对于已知的事物,我们要具备怀疑精神,不断反思、成长,否则就很容易失去自我的辨别力,容易被所谓的已知误导、左右,走错方向。但同时,这个世界上,更多的则是未知,就像宇宙永无止境,探索永远没有重点;就像学海无涯,我们永远会有新知。所以,想象经常能够把我们带领到崭新的境界。因为大脑中天马行空的想象,我们才会从一点可行性开始尝试着把他们变成现实,才会有了人类文明的改革与发展。我们臣服于自然脚下,受着他的馈赠和保护,可人类终究是极富创造力的生物,不满足于现有的藩篱,对围墙外的事物有着发自天性的向往,于是文明就这样一点点起步,从自然的馈赠开始发展为人类的创造。当然,在探索未知、想象的同时,我们仍然需要那么一点怀疑精神。因为想象终归带有一点前瞻性、未知性,没有经过那么严密的论证,此时,不断地怀疑可以使我们摆脱幻想,还可以促使我们检验自己的推测。由此可见,怀疑是人类进步的动力,是检测想象的方式,两者在探索中达到统一。

对此,写作时,应当充分结合怀疑与想象的思辨关系进行阐述,比如可以从对未来的探索与想象出发,指出我们应当具备探索精神,充分运用自己的想象,去开发未知世界,比如我们没看过的书、没见过的地方、没认识的人。然后在此基础上,说明我们在不断想象的基础上,不能盲目听从、偏听偏信,而应当在思考的基础上学会怀疑,在怀疑中思考,在怀疑与探索中发现、钻研、前进。

立意:

1.用想象开创未知,以怀疑化为已知。

2.想象带动感性,怀疑沉浸理性。

3.想象可以让我们前进,怀疑可以让我们行稳致远。

19.①运用比喻的修辞,将翠翠比作山头黄麂,形象生动地写出了她的天真活泼;②运用排比的修辞,连用三个“从不……”的句式,从多个方面对翠翠的形象进行具体的刻画,增强了感染力。 20.①描写的都是眼睛,眼睛是心灵的窗户,可以从眼睛的描写中看出翠翠纯洁的心灵;②多次写眼睛,“目”看到的是“青山绿水”,“眸子”是“清明如水晶”,“眼睛”是“光光的”,用不同的词语多次进行描绘,强调了翠翠的纯洁。 21.①略弯”“横渡”相较于“弯”“渡”,语意得到了明确;②“略弯”相较于“弯”,进一步明确了“弯”的程度;③“横渡”相较于“渡”,具体明确了“渡”的方式。

【解析】19.本题考查学生分析句子表达效果的能力。

①“如山头黄麂一样”运用比喻的修辞,将翠翠比作山头黄麂,结合前文“为人天真活泼”“人又那么乖”可知,形象生动地写出了她的天真活泼;

②“从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气”运用排比的修辞,连用三个“从不……”的句式,从多个方面对翠翠的形象进行具体的刻画,表现她的纯真可爱和善良,增强了艺术感染力。

20.本题考查学生分析词语表达效果的能力。

“目”“眸子”“眼睛”描写的都是翠翠的眼睛,但因为表达的目的不同,表现人物形象的不同,使用了不同的词语,也体现作者语言的丰富和变化。

“触目为青山绿水”“一对眸子清明如水晶”“便把光光的眼睛瞅着那陌生人”,“目”与“青山绿水”搭配,“眸子”用“清明如水晶”形容,“眼睛”用“光光的”修饰,运用不同的词语,从不同角度表现翠翠的纯真。

21.本题考查学生理解词语含义的能力。

“略弯”“横渡”相较于“弯”“渡”,多了修饰语“略”和“横”,这样表达语意更加明确;

“略弯”强调了“弯”的程度是“略”,即略微,比“弯”表意更准确;

“横渡”明确了“渡”的方式是“横”,比“渡”表达更具体准确。

22.B 23.①我们用光速来量度距离

②也不是一个典型的地方

③被随意搁置在宇宙之中

【解析】22.本题考查学生理解文中重要词语含义的能力。

文中“多么宝贵”中的“多么”表示赞叹。

A.表示疑问。

B.表示赞叹。

C.表示程度浅、不足道。

D.非常、十分。

故选B。

23.本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

第①处,结合前文“我们所熟悉的适用于地球的量度单位——米、英里等已经没有意义”和后文“光年不是度量时间的单位,而是度量距离的极大单位”可知,此处应填“我们用光速来量度距离”。

第②处,结合后文“任何行星、恒星或星系都不可能是典型的”可知,此处强调的是地球是宇宙中的一个地方,但不是一个典型的地方,故此处应填“也不是一个典型的地方”。

第③处,结合后文“我们附着或旁落在一个行星上的机会只有1033分之一”可知,此处是为了强调在宇宙中,行星对于我们得稀罕而珍贵所做的假设,故此处可填“被随意搁置在宇宙之中”

同课章节目录