第一单元 源远流长的中华文化 综合复习训练(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第一单元 源远流长的中华文化 综合复习训练(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 63.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-02 15:42:49 | ||

图片预览

文档简介

第一单元源远流长的中华文化综合复习训练

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.以下为荀子和贾谊对“商鞅变法”的评价。二者认识不同的根源在于( )

荀子 “入境,观其民俗,其百姓朴,其声乐不流污,其服不佻,其畏有司而顺,古之风也”

贾谊 “商君遗礼义,弃仁恩,并心于进取,行之二岁,秦俗日败”

A.阶级立场的差异 B.情感倾向的影响

C.正统观念的左右 D.历史叙述的偏好

2.《中庸》中说,“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”,就是说人要按照天生本性的要求,要遵从“道”去生活,而认识、把握“道”的过程需要学习、教育。这说明中华传统文化( )

A.崇尚道法自然 B.主张崇德尚贤

C.提倡自然和谐 D.强调格物致知

3.越南人阮攸于清嘉庆年间出使中国时,接触到中国的古典文学,并对当时流行的“才子书”很感兴趣,其中就有《金云翘传》。由于这部作品所反映的社会现实与当时越南的社会状况极为相似,因此,阮攸回国后借用中国《金云翘传》的题材,创作出以自己的坎坷遭遇为主的《金云翘传》。这可用于说明( )

A.中华文化对周边国家的辐射 B.世界文化发展具有多样性的特征

C.中越文化在互鉴中不断发展 D.中国与东南亚国家联系不断加强

4.中国人把天地人看成是统一的整体,认为人是世界的一部分,与天地存在着普遍关联。儒家讲的仁爱、佛家讲的平等、道家讲的自然是我们精神追求的核心。“孝”是我们共同的伦理原则,《周易》所讲的“自强不息,厚德载物”更是我们精神信念的重要支柱。据此判断,中国( )

A.意识形态变迁遵循一定的规律 B.思想变动根植于时代需要

C.传统文化教育应注重价值传承 D.民族文化的内涵得以重塑

5.下图为郑州博物馆所藏隋大业二年《李渊为子李世民祈福造像记碑》碑文。据此可知,当时( )

A.儒学正统地位受到冲击 B.佛教具备世俗功用

C.皇室利用宗教加强统治 D.权贵阶层精通佛学

6.成书于西汉的《淮南子》中说:“黄帝曰:‘医有五经,何谓也?’岐伯曰:‘五经者,脉口也。脉口者,气之所发也;气之所发,以生五脏之气。人以天地之气生,四时之法成。’”这段话表明( )

A.天人合一观念渗透到中医学 B.辩证唯物主义根植于文化传统

C.儒家的经学体系构建于西汉 D.系统的哲学理论此时已经萌生

7.孟子认为:“桀纣之失天下也,失其民也”“是故得乎丘民而为天子”;墨子提出了“兼相爱、交相利”的主张,认为人要变“自爱”为“兼相爱”,还要兴天下之利,首要任务就是发展生产,使民众和国家富足。这反映出儒墨两家( )

A.思想主张呈现融合趋向 B.以民为本的施政理念

C.具有功利实用主义倾向 D.站在相同的阶级立场

8.天命、民惟邦本、德作为治国理政最基本的理念,在周朝被确立下来后,一直是统治者治国理政最根本的指导思想,这些理念和原则的确立,使改革换代被视为寻常,因为“皇天上帝,改厥元子”,“水能载舟,亦能覆舟”,所以人们将此视作“亡国”,而非“亡天下”,这反映出( )

A.中国古代各朝代的治国理念没有改变 B.“天下兴亡,匹夫有责”具有正确性

C.中华文明的连续发展奠定了观念基础 D.中国古代一直在进行制度的改革创新

9.利玛窦(1552~1610年)出生于意大利贵族家庭,1582年到澳门,第二年进入中国内地,1589年迁居韶州,以后又到南京及江西南昌等地。此中,利玛窦与中国士大夫们交游,畅谈社会政治、天文地理等。他“畅谈”的话题可能会有( )

①番茄由观赏植物变为百姓餐桌的食用蔬菜 ②中央政府在西南地区大规模推行改土归流

③白银流通量的增加推动赋役制度重大变革 ④古希腊欧几里得《几何原本》中的数学概念

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

10.有学者指出,几千年来,中华民族的伟大实践创造了厚重多彩、延绵至今的中华文明。中华文明革故鼎新、与时俱进、自强不息,追求“苟日新,日日新,又日新”。该学者意在强调中华文明具有( )

A.连续性 B.创新性 C.统一性 D.包容性

11.高丽成宗时代(981—997年),大臣崔承老主张:华夏之制,不可不遵,然四方习俗,各随土性,似难尽变。其礼乐诗书之教、君臣父子之道,宜法中华,以革卑陋。其余车马、衣服、制度,可因土风,使奢俭得中,不必苟同。这反映了该官员( )

A.主张全盘吸收中国文化 B.承认本国处于藩属地位

C.注意保持主体的选择性 D.主张习俗遵循自身传统

12.清初大学者颜元“讥宋儒偏重读书”,倡导“习行”教学法,他认为,要获得真正有用的知识必须通过自己亲身的“习行”,“躬行而实践之”。这些主张最接近( )

A.朱熹的“格物致知” B.徐光启研究的“西学”

C.王阳明的“致良知” D.顾炎武的“经世致用”

13.马克思认为,“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明,火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”由此可知,四大发明传入欧洲的影响是( )

A.便利了文化的传播 B.促进了思想解放

C.推动了欧洲社会转型 D.为开辟新航路提供了条件

14.理学家充分肯定人的现实生活、道德精神的意义。它不相信现实社会以外的彼岸世界,不信灵魂不死、轮回转生之说……它是一种理性主义的哲学。上述材料指出理学的作用是( )

A.引导人们关注现实 B.培养人们的道德品质

C.宣扬传统儒家思想 D.重视人的主观意志力量

15.“祝融”是目前文献中所见最早被若干族群共同认可的祖先。春秋金文、战国竹简中存在不少有关追认“祝融”为祖的记载,《国语·郑语》出现“祝融八姓”之说。春秋战国时期,局部共祖现象普遍出现。这可用于说明( )

A.炎黄共祖之说被最新考古成果否定 B.战乱频繁客观上推动了民族间交流融合

C.血缘政治在春秋战国时期得到发展 D.多元一体文化格局根植于久远历史传统

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 早在先秦时期,随着中原地区农耕文明的发展,中国古代先民在劳动生产实践中,通过对自然环境的利用与改造,初步认识到人类农业经济生产方式与自然生态环境之间具有极强的“依赖”关系,由此也逐步形成人与自然是不可分割的有机整体,人必须尊重、顺应自然规律等观念。春秋战国时期,道家的代表人物老子最先对“天人合一”的观念进行了阐释,提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”。西汉时期,董仲舒在吸收春秋战国时期各派观点后,提出“天人相类”“天人感应”等观念,认为虽然自然万物规律有其“不可违性”,但人和自然具有同样的“形体结构”。宋代理学代表人物张载等在吸收唐代“众生平等”观念的基础上,主张“民,吾同胞;物,吾与也”。时至明清,王阳明进一步明确了“天地万物与人原是一体”,清代理学大家孙奇逢也有“天人一体”等见解。

——摘编自杨新新《“天人合一”思想的历史渊源与现代传承》

(1)根据材料并结合所学知识,指出“天人合一”思想的内涵及其特点。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“天人合一”思想的认识。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 良知是阳明心学的核心观念。作为心之本体,良知承载了儒家所认可的伦理道德规范,人因之而能判断善恶是非,它既先验地内在于人的心中,又具有普遍性和必然性,是每个人之所以成为人的根据。王阳明认为,在日常生活中,人们应该按照良知来安排自己的言行举止,“千圣皆过影,良知乃吾师”。在阳明心学的视野中,良知在人的塑造和自我成就的过程中不可或缺,是人能够过有道德的生活并在日常生活中有所依傍的前提。儒家礼教的秩序精神、是非准则、善恶标准内化为自我的道德意志、道德情感和道德理性,以良知的形式成为人之为人的本体,就此而言,以礼为教在心学中就成了以良知为教。从所承担的现实功能角度来看,以良知为教与以礼为教有着共同的指向,良知是礼教塑造人、规约人的心学体现,构造了人的心性秩序,承担了“教”的功能。因此,在心学里,良知与致良知也就成了“良知教”。

——摘编自朱承《阳明心学与礼教精神》

材料二 中国科技对西方的影响首推中国的四大发明。而在建筑上,中国园林建筑对西方“洛可可风格”建筑的产生具有直接影响。在中国与东南亚国家的贸易中,中国的航海和造船技术传入泰国等东南亚国家,促进了其造船业的发展。华人也将中国的建筑风格传播到泰国,丰富了泰国的建筑艺术。11世纪中期,中国的活字印刷技术传入朝鲜,高丽人在毕昇的胶泥活字印刷的基础上加以创新。此外,高丽的瓷器工艺是在中国原有的技术上发展起来的。同时,青瓷和白瓷大量输入日本,日本的建筑也多采用中式建筑方法。

——摘编自陈苗《浅谈中国文化对世界的辐射及影响》

(1)根据材料一、概括王阳明“致良知”思想的内涵。

(2)根据材料二、简述中国文化对世界的意义。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 《旧唐书》200卷,后晋刘啕等历时4年撰成。编修者以唐代国史、实录及朝报、吏牍、家状等为主要编撰材料,但对材料缺少剪裁和整理,“敷衍成帙”。纪传中大量抄录唐代皇帝诏敕和臣僚奏疏、表章、诗赋等,屡现“本朝”“今上”等文字。因其保存很多原始材料,司马光编写《资治通鉴·唐纪》时,纪事多取自《旧唐书》。

北宋时,仁宗令欧阳修等重修唐史,历时17年乃成《新唐书》225卷。书中创设4表,增加3志及列传331人,列传部分还参考了碑志、家谱等新材料。新设《藩镇》《奸臣》《叛臣》《逆臣》等类传,并将《忠义》调至类传第一。大删《旧唐书》所录诏令、奏疏等,或直接将骈文改写成散文,总字数比《旧唐书》少约16万字。

——摘编自陈高华等《中国古代史史料学》

根据材料并结合所学知识,从史料角度分别概括《旧唐书》与《新唐书》的价值。

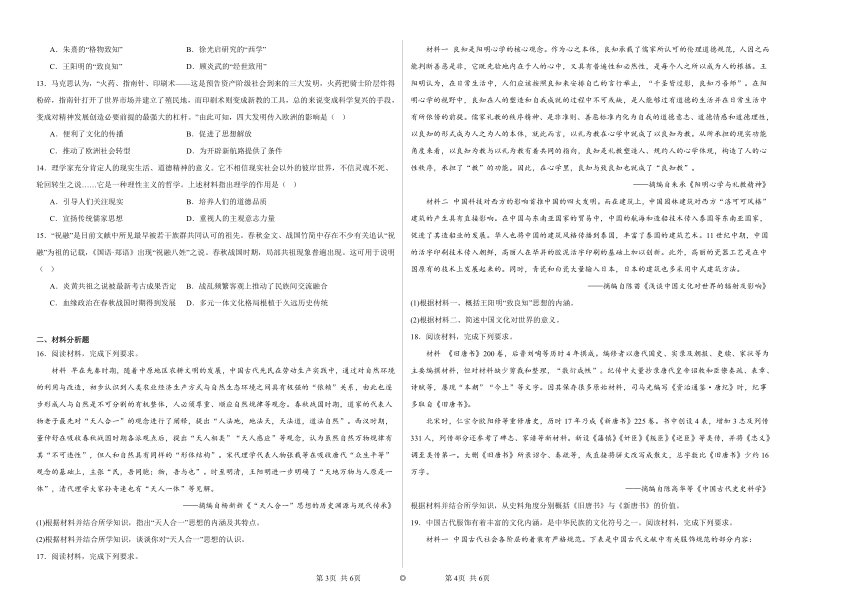

19.中国古代服饰有着丰富的文化内涵,是中华民族的文化符号之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代社会各阶层的着装有严格规范。下表是中国古代文献中有关服饰规范的部分内容:

出处 内容

《礼记·深衣篇》 上衣用布四幅,表明一年有四季;下裳用布十二幅,代表一年有十二月;袖口圆弧,领子方正,意味着公正:背缝垂直,体现出诚直。

《新唐书·车服志》 唐高宗时对官服的规定:三品以上袍衫紫色,四品袍深绯,五品袍浅绯,六品袍深绿,七品袍浅绿,八品袍深青,九品袍浅青。

《宋史·舆服志》 绍兴五年,高宗谓辅臣曰:“金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化…宜申严禁。”

——摘编自张玲《中国古代服饰的文化符号内涵及制度规范》等材料二 明代的“服妖”分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别。衣冠复古,即穿戴模仿前朝服饰,包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰:奢侈僭越,即以下僭上,违制使用贵重饰品和贵族服饰;男女混装,即女着男装、男着女装;习俗禁忌,即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为,如上层人士穿戴低贱之人服饰等。

——整编自赵梦菲《明代“服妖”服饰现象研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述中国古代服饰的文化内涵并说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,为“服妖”下一定义,并对明代“服妖”的成因进行分析。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:战国、汉代(中国)。结合所学可知荀子基于法治立场认为商鞅变法使民众顺从于法治,颇有古风,贾谊基于儒家礼治,认为商鞅变法舍弃礼义专用法制,破环了家庭伦理关系,结合所学知识可知,秦国在法家思想指导下进行改革,汉武帝时期确立儒家思想为正统思想,C项正确;荀子和贾谊认识不同主要是因为思想不同所导致的历史叙述的不同,与阶级立场没有直接关系,排除A项;两者的治国主张不同影响历史叙述不同,与情感无关,排除B项;历史叙述不同是材料内容的概括,并非材料现象出现的根源,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代中国。据材料可知,人要按照天生本性的要求,要遵从“道”去生活,体现了崇尚道法自然的思想,A项正确;材料描述的是顺应本性,遵从“道”去生活,而非崇德尚贤,也不是提倡自然和谐,排除BC项;理学强调格物致知,排除D项。故选A项。

3.A

【详解】本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。时空是清朝时期的中国。根据材料“由于这部作品所反映的社会现实与当时越南的社会状况极为相似,因此,阮攸回国后借用中国《金云翘传》的题材,创作出以自己的坎坷遭遇为主的《金云翘传》”可知,越南人阮攸在出使中国期间,深受中国文化影响,从而创作出以自己的坎坷遭遇为主的《金云翘传》,这体现了中华文化对周边国家的辐射,A项正确;材料强调中华文明对周边地区的影响,而不是呈现不同文明的特色,排除B项;材料没有涉及中国对越南的借鉴,不能体现互鉴,排除C项;材料反映的是中华文明对越南的影响,但两国的关系如何 ,在材料中没有体现,排除D项。故选A项。

4.C

【详解】

本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据材料“认为人是世界的一部分,与天地存在着普遍关联”“儒家讲的仁爱、佛家讲的平等、道家讲的自然”“自强不息,厚德载物”等信息并结合所学知识可知,在当代中国,我们对于传统文化的教育应更注重其价值的传承,C项正确;材料并未涉及意识形态的变迁,排除A项;材料并未涉及不同时代的时间线索,所以得不出根植于时代需要,排除B项;材料并未体现民族文化的内涵有颠覆性的改变,所以无法看出是否重塑,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】本题是单类型单项选择题。依据主题干的设问词可知本题是推断题。依据材料时间信息可知准确时空是:隋(中国)。依据材料“隋大业二年《李渊为子李世民祈福造像记碑》碑文”可知,《李渊为子李世民祈福造像记碑》的内容,之所以建造此碑是因为拜佛解决了其子李世民的祸患,故建此碑,同时也希望此碑的修建可以保佑全家无灾无祸,平安顺遂,由此可见佛教因其功效性受到欢迎,表明佛教具备世俗功用,B项正确;材料未涉及到儒学的问题,排除A项;此时李渊还未建唐称帝,排除C项;材料未涉及李渊对佛学的理解程度,排除D项。故选B项。

6.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:“人以天地之气生,四时之法成”意思是指人体要靠天地之气提供的物质条件而获得生存,还要适应四时阴阳的变化规律,才能发育成长,天人合一强调的是天与人,人与人,人与社会的自然和谐关系,所以这体现了天人合一观念渗透到中医学,A项正确;辩证唯物主义是马克思主义哲学的组成部分,不是根植于文化传统,排除B项;《淮南子》是西汉皇族淮南王刘安及其门客集体编写的一部著作,不是儒家的经学体系,排除C项;材料强调医学理论,未体现系统的哲学理论,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】

本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是春秋战国时期。根据材料“桀纣之失天下也,失其民也”“首要任务就是发展生产,使民众和国家富足”及所学知识可知,孟子的仁政思想和墨子的兼爱及重视发展生产的思想都体现了以民为本的施政理念,B项正确;材料体现不出两者的思想主张呈现融合的趋向,排除A项;功利实用主义是指一种把“功利”或效用作为人的行为原则的伦理学说,与题干信息无关,排除C项;儒家和墨家代表的阶级不同,儒家代表贵族统治阶级,墨家代表小生产者的利益,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:古代中国。根据材料“天命、民惟邦本、德作为治国理政最基本的理念,在周朝被确立下来后,一直是统治者治国理政最根本的指导思想”可知,中国古代的民本思想和天命观念,自周朝以来,在古代社会一直得到延续,说明的是中华文明的连续发展奠定了观念基础,C项正确;中国古代的治国理念在不同时期有所不同,排除A项;材料未涉及“天下兴亡,匹夫有责”的说法,排除B项;材料未涉及政治制度的变革且一直在进行制度的改革创新说法绝对化,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】本题是组合选择题。据本题时间信息可知时空是:明朝(中国)。据材料并结合所学可知,番茄原产于南美洲,清朝光绪年间,番茄开始作为食用蔬菜在菜园种植,①错误;改土归流是在清朝时期大规模推行的,②错误;新航路开辟后,白银大量流入中国,随着商品经济的发展与白银流通量的增加,这对中国的赋役制度产生影响,③正确;明末,《几何原本》《泰西水法》等相继被译介到中国,利玛窦与中国士大夫们能交流其中的数学概念,④正确;③④正确;D项正确;①②错误,排除ABC项。故选D项。

10.B

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是目的题。依据材料主题干的时间信息可知准确时空是:从古至今的中国。依据材料概况可知:中华文明革故鼎新、与时俱进、自强不息,追求“苟日新,日日新,又日新”,强调的是中华文明在不断创新中丰富和发展,故意在强调中华文明具有创新性,B项正确;材料未涉及中华文明不间断的特点,排除A项;材料未涉及中华文明一体性、统一性的特点,排除C项;材料未涉及中华文明对其他文化的吸收,排除D项。故选B项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是本质题。依据材料时间信息可知准确时空是:981—997年的高丽(朝鲜)。依据材料概况可知:大臣崔承老主张对华夏之制,要选择性学习,可以学习华夏的思想文化、礼仪制度革除社会弊端,但是在生活习俗方面可遵循本国传统,说明在学习华夏文化时结合本国情况,注意了选择,C项正确;材料反映的是对中国文化选择性吸收,排除A项;材料未涉及国家地位的论述,排除B项;主张习俗遵循自身传统,只是材料的部分内容,还有向中国学习的部分,以偏概全,排除D项。故选C项。

12.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是清朝时期。根据材料“讥宋儒偏重读书”“躬行而实践之”可知,颜元强调通过自己亲身的“习行”获得真正有用的知识,并且要亲自参与实践活动。结合所学召开,经世致用是指学问必须有益于国事,顾炎武认为学习、征引古人的文章和行事,应以治事、救世为急务,反对当时的伪理学家不切实际的空虚之学,D项正确;格物致知是指穷究事物道理,致使知性通达至极,是朱熹求的方法,排除A项;徐光启研究的“西学”体现了西学对中国士大夫的影响,不符合题意,排除B项;王阳明的“致良知”是指克服私欲、回复良知,强调自我调节作用,激励人们奋发立志,排除C项。故选D项。

13.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是影响题。时空是:古代中国和近代西方。依据材料“这是预告资产阶级社会到来的三大发明”并结合所学可知,纸的出现,对当时欧洲 的教育、政治及商业等活动的发展,起了重要作用。火药传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发 展,使封建城堡不堪一击,靠冷兵器耀武扬威的骑士阶层 日渐衰落。指南针的使用,促进了远洋航行,推动了大航 海时代的到来。继中国发明活字印刷术后,欧洲人也造出 了自己的活字印刷机,大大推动了文艺复兴运动和宗教改 革,促进了思想解放和社会进步。综上可知,四大发明在欧洲向资本主义社会转变过程中起了重要的促进作用,即推动欧洲由中世纪向资本主义近代社会转型,C项正确;便利文化传播、促进思想解放的主要是印刷术的传入,不是火药、指南针传入欧洲的主要影响,排除A项、B项;为开辟新航路提供条件的主要是指南针的传入,不是火药、印刷术传入欧洲的主要影响,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(欧洲)。根据材料“理学家充分肯定人的现实生活、道德精神的意义。它不相信现实社会以外的彼岸世界,不信灵魂不死、轮回转生之说……”和所学知识可知,理学家不信仰虚无缥缈的来世与轮回,而是强调与肯定人的现实生活和生存意义,追求现实世界的价值和理想,体现了较强的理性主义,A项正确;培养人们的道德品质不符合材料的主旨,排除B项;材料中没有宣扬传统儒家思想,排除C项;材料没有体现人的主观意志力量,排除D项。故选A项。

15.D

【详解】

本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国时期(中国)。从华夏民族共同尊奉炎黄为祖先可知,春秋战国时期局部共祖是向华夏共祖的过渡,是中华文化多元一体特点的体现,D项正确;考古文献只能说明祝融共祖的存在,并未否定炎黄共祖,排除A项;材料与民族交融无关,排除B项;材料虽涉及血缘,但未涉及血缘政治,排除C项。故选D项。

16.(1)内涵:人与自然和谐共生;人与人之间和谐相处;宇宙世界和谐统一、特点:整体性;时代性;政治性;辩证统一性;民族性。

(2)认识:“天人合一”思想作为中国传统哲学中的重要思想,它具有深远的历史渊源和广泛的影响力;有利于人类更好地利用和改造自然,维护社会的和谐稳定;在当代社会中,“天人合一”的思想仍然具有重要的指导意义;我们应该加强生态意识和环保意识,积极参与生态建设和环保事业,推动社会经济的可持续发展。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代(中国)。第一小问内涵,根据材料“由此也逐步形成人与自然是不可分割的有机整体,人必须尊重、顺应自然规律等观念。”“认为虽然自然万物规律有其‘不可违性’,但人和自然具有同样的‘形体结构’。”可得出人与自然和谐共生;人与人之间和谐相处;宇宙世界和谐统一。

第二小问特点:根据材料结合所学可知,中国古代天人合一思想很早就萌发产生,历朝历代均有发展,不同时期关于天人合一思想有一脉相承的部分,也有特殊的时代性,这些思想均为政治而服务,有着中华民族特有的属性,因此可归纳为:整体性;时代性;政治性;辩证统一性;民族性。

(2)本题是认识类材料分析题。时空是古代(中国)。对“天人合一”思想的认识可以结合所学,从思想本身、在当时,对现代等方面回答。例如可以归纳为:思想上:作为中国传统哲学中的重要思想,它具有深远的历史渊源和广泛的影响力;对当世:有利于人类更好地利用和改造自然,维护社会的和谐稳定;对现代:在当代社会中,“天人合一”的思想仍然具有重要的指导意义;我们应该加强生态意识和环保意识,积极参与生态建设和环保事业,推动社会经济的可持续发展。

17.(1)内涵:良知蕴含着仁义礼智信等儒家价值信念,是每个人之所以成为人的根据;良知以内在信念的形式引导个人的言行举止,塑造自我;良知具有知是知非、知善知恶的能力;良知教在一定意义上发挥着和礼教一样的作用。(言之有理即可)

(2)意义:中国的四大发明传播至欧洲,推动了欧洲的思想解放和社会转型;中国的建筑风格也对欧洲及亚洲地区产生了重要影响;中国的科技、汉字、儒家文化、政治制度深深影响了东亚地区,形成了东亚文化圈。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空为明朝(中国)。根据材料一“良知承载了儒家所认可的伦理道德规范,人因之而能判断善恶是非,它既先验地内在于人的心中,又具有普遍性和必然性,是每个人之所以成为人的根据。……在阳明心学的视野中,良知在人的塑造和自我成就的过程中不可或缺……以礼为教在心学中就成了以良知为教”并根据所学可知,良知蕴含着仁义礼智信等儒家价值信念,是每个人之所以成为人的根据;根据材料“王阳明认为,在日常生活中,人们应该按照良知来安排自己的言行举止”可知良知以内在信念的形式引导个人的言行举止、塑造自我;根据材料“良知在人的塑造和自我成就的过程中不可或缺,……儒家礼教的秩序精神、是非准则、善恶标准内化为自我的道德意志、道德情感和道德理性,以良知的形式成为人之为人的本体,就此而言,以礼为教在心学中就成了以良知为教。”可知良知具有知是知非、知善知恶的能力;良知教在一定意义上发挥着和礼教一样的作用。

(2)本题是影响类材料分析题。时空为古代(中国)。根据材料二“中国科技对西方的影响首推中国的四大发明……中国园林建筑对西方‘洛可可风格’建筑的产生具有直接影响”可知,中国的四大发明传播至欧洲,推动了欧洲的思想解放和社会转型;中国的建筑风格也对欧洲及亚洲地区产生了重要影响。结合所学可知,中国的科技、汉字、儒家文化、政治制度深深影响了东亚地区,形成了东亚文化圈。

18.《旧唐书》价值:较多保存唐代原始文献的面貌,缺少剪裁和整理。

《新唐书》的价值:文字精湛,却失去许多珍贵史料。

【详解】本题是影响类材料分析题。时空是宋朝(中国)。《旧唐书》价值:根据材料“保存很多原始材料”、“对材料缺少剪裁和整理”可分析出较多保存唐代原始文献的面貌,缺少剪裁和整理。《新唐书》的价值:根据材料“大删《旧唐书》所录诏令、奏疏等,或直接将骈文改写成散文,总字数比《旧唐书》少约16万字”可分析出文字精湛,却失去许多珍贵史料。

19.(1)文化内涵:儒家道德标准的象征(或:四时秩序的象征;人与自然和谐、天人合一的象征;公正诚直的 象征。);等级的象征(或:官员品衔的象征。);崇尚节俭的价值观的象征(或:主流价值观的象征。)。影响:(积极方面)有利于形成重视道德的社会风气;有助于维护社会及政治稳定;有助于塑造崇尚节俭的社会 风尚。 (消极方面)强化等级秩序;强化了等级尊秩序,束缚了人们的思想。

(2)定义:“服妖”现象,是一种与传统风俗、礼法秩序、主流价值观念等相背离的个人或群体的服饰行为。 成因:商品经济的发展;元朝服饰习惯的影响(或:民族交融的影响。); 市民阶层的壮大;个性解放思想的影响等。

【详解】(1)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是古代中国。第一小问文化内涵:由材料一表格中“上衣用布四幅,表明一年有四季;下裳用布十二幅,代表一年有十二月;袖口圆弧,领子方正,意味着公正;背缝垂直,体现出诚直”可得出儒家道德标准的象征(或:四时秩序的象征;人与自然和谐、天人合一的象征;公正诚直的象征。);由材料一表格中“唐高宗时对官服的规定:三品以上袍衫紫色,四品袍深绯,五品袍浅绯,六品袍深绿,七品袍浅绿,八品袍深青,九品袍浅青”可得出等级的象征(或:官员品衔的象征。);由材料一表格中“绍兴五年,高宗谓辅臣曰:‘金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化…宜申严禁。’”可得出崇尚节俭的价值观的象征(或:主流价值观的象征)。

第二小问影响:根据材料结合所学,可从积极和消极两个方面回答。积极方面:服饰要求体现儒家道德标准,有利于形成重视道德的社会风气;强调等级,有助于维护社会及政治稳定;服饰崇尚节俭,有助于塑造崇尚节俭的社会风尚。 消极方面:服饰强调等级观念,强化等级秩序;强化了等级尊秩序,束缚了人们的思想。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是中国明朝。第一小问定义,根据材料二“明代的‘服妖’分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别”并结合所学可得出“服妖”现象,是一种与传统风俗、礼法秩序、主流价值观念等相背离的个人或群体的服饰行为。

第二小问成因,根据所学可知,服饰现象一定程度上反映社会状况,可从经济上商品经济发展、政治上民族交融影响、社会阶层上市民阶层壮大、思想上个性解放等方面回答。根据材料“包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰”可得出元朝服饰习惯的影响,即受民族交融的影响;根据材料“男女混装,即女着男装、男着女装;习俗禁忌,即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为,如上层人士穿戴低贱之人服饰等”等信息可知,这时期“服妖”有奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌等分类,体现了市民阶层的壮大、个性解放思想及商品经济发展的影响等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.以下为荀子和贾谊对“商鞅变法”的评价。二者认识不同的根源在于( )

荀子 “入境,观其民俗,其百姓朴,其声乐不流污,其服不佻,其畏有司而顺,古之风也”

贾谊 “商君遗礼义,弃仁恩,并心于进取,行之二岁,秦俗日败”

A.阶级立场的差异 B.情感倾向的影响

C.正统观念的左右 D.历史叙述的偏好

2.《中庸》中说,“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”,就是说人要按照天生本性的要求,要遵从“道”去生活,而认识、把握“道”的过程需要学习、教育。这说明中华传统文化( )

A.崇尚道法自然 B.主张崇德尚贤

C.提倡自然和谐 D.强调格物致知

3.越南人阮攸于清嘉庆年间出使中国时,接触到中国的古典文学,并对当时流行的“才子书”很感兴趣,其中就有《金云翘传》。由于这部作品所反映的社会现实与当时越南的社会状况极为相似,因此,阮攸回国后借用中国《金云翘传》的题材,创作出以自己的坎坷遭遇为主的《金云翘传》。这可用于说明( )

A.中华文化对周边国家的辐射 B.世界文化发展具有多样性的特征

C.中越文化在互鉴中不断发展 D.中国与东南亚国家联系不断加强

4.中国人把天地人看成是统一的整体,认为人是世界的一部分,与天地存在着普遍关联。儒家讲的仁爱、佛家讲的平等、道家讲的自然是我们精神追求的核心。“孝”是我们共同的伦理原则,《周易》所讲的“自强不息,厚德载物”更是我们精神信念的重要支柱。据此判断,中国( )

A.意识形态变迁遵循一定的规律 B.思想变动根植于时代需要

C.传统文化教育应注重价值传承 D.民族文化的内涵得以重塑

5.下图为郑州博物馆所藏隋大业二年《李渊为子李世民祈福造像记碑》碑文。据此可知,当时( )

A.儒学正统地位受到冲击 B.佛教具备世俗功用

C.皇室利用宗教加强统治 D.权贵阶层精通佛学

6.成书于西汉的《淮南子》中说:“黄帝曰:‘医有五经,何谓也?’岐伯曰:‘五经者,脉口也。脉口者,气之所发也;气之所发,以生五脏之气。人以天地之气生,四时之法成。’”这段话表明( )

A.天人合一观念渗透到中医学 B.辩证唯物主义根植于文化传统

C.儒家的经学体系构建于西汉 D.系统的哲学理论此时已经萌生

7.孟子认为:“桀纣之失天下也,失其民也”“是故得乎丘民而为天子”;墨子提出了“兼相爱、交相利”的主张,认为人要变“自爱”为“兼相爱”,还要兴天下之利,首要任务就是发展生产,使民众和国家富足。这反映出儒墨两家( )

A.思想主张呈现融合趋向 B.以民为本的施政理念

C.具有功利实用主义倾向 D.站在相同的阶级立场

8.天命、民惟邦本、德作为治国理政最基本的理念,在周朝被确立下来后,一直是统治者治国理政最根本的指导思想,这些理念和原则的确立,使改革换代被视为寻常,因为“皇天上帝,改厥元子”,“水能载舟,亦能覆舟”,所以人们将此视作“亡国”,而非“亡天下”,这反映出( )

A.中国古代各朝代的治国理念没有改变 B.“天下兴亡,匹夫有责”具有正确性

C.中华文明的连续发展奠定了观念基础 D.中国古代一直在进行制度的改革创新

9.利玛窦(1552~1610年)出生于意大利贵族家庭,1582年到澳门,第二年进入中国内地,1589年迁居韶州,以后又到南京及江西南昌等地。此中,利玛窦与中国士大夫们交游,畅谈社会政治、天文地理等。他“畅谈”的话题可能会有( )

①番茄由观赏植物变为百姓餐桌的食用蔬菜 ②中央政府在西南地区大规模推行改土归流

③白银流通量的增加推动赋役制度重大变革 ④古希腊欧几里得《几何原本》中的数学概念

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

10.有学者指出,几千年来,中华民族的伟大实践创造了厚重多彩、延绵至今的中华文明。中华文明革故鼎新、与时俱进、自强不息,追求“苟日新,日日新,又日新”。该学者意在强调中华文明具有( )

A.连续性 B.创新性 C.统一性 D.包容性

11.高丽成宗时代(981—997年),大臣崔承老主张:华夏之制,不可不遵,然四方习俗,各随土性,似难尽变。其礼乐诗书之教、君臣父子之道,宜法中华,以革卑陋。其余车马、衣服、制度,可因土风,使奢俭得中,不必苟同。这反映了该官员( )

A.主张全盘吸收中国文化 B.承认本国处于藩属地位

C.注意保持主体的选择性 D.主张习俗遵循自身传统

12.清初大学者颜元“讥宋儒偏重读书”,倡导“习行”教学法,他认为,要获得真正有用的知识必须通过自己亲身的“习行”,“躬行而实践之”。这些主张最接近( )

A.朱熹的“格物致知” B.徐光启研究的“西学”

C.王阳明的“致良知” D.顾炎武的“经世致用”

13.马克思认为,“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明,火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”由此可知,四大发明传入欧洲的影响是( )

A.便利了文化的传播 B.促进了思想解放

C.推动了欧洲社会转型 D.为开辟新航路提供了条件

14.理学家充分肯定人的现实生活、道德精神的意义。它不相信现实社会以外的彼岸世界,不信灵魂不死、轮回转生之说……它是一种理性主义的哲学。上述材料指出理学的作用是( )

A.引导人们关注现实 B.培养人们的道德品质

C.宣扬传统儒家思想 D.重视人的主观意志力量

15.“祝融”是目前文献中所见最早被若干族群共同认可的祖先。春秋金文、战国竹简中存在不少有关追认“祝融”为祖的记载,《国语·郑语》出现“祝融八姓”之说。春秋战国时期,局部共祖现象普遍出现。这可用于说明( )

A.炎黄共祖之说被最新考古成果否定 B.战乱频繁客观上推动了民族间交流融合

C.血缘政治在春秋战国时期得到发展 D.多元一体文化格局根植于久远历史传统

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 早在先秦时期,随着中原地区农耕文明的发展,中国古代先民在劳动生产实践中,通过对自然环境的利用与改造,初步认识到人类农业经济生产方式与自然生态环境之间具有极强的“依赖”关系,由此也逐步形成人与自然是不可分割的有机整体,人必须尊重、顺应自然规律等观念。春秋战国时期,道家的代表人物老子最先对“天人合一”的观念进行了阐释,提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”。西汉时期,董仲舒在吸收春秋战国时期各派观点后,提出“天人相类”“天人感应”等观念,认为虽然自然万物规律有其“不可违性”,但人和自然具有同样的“形体结构”。宋代理学代表人物张载等在吸收唐代“众生平等”观念的基础上,主张“民,吾同胞;物,吾与也”。时至明清,王阳明进一步明确了“天地万物与人原是一体”,清代理学大家孙奇逢也有“天人一体”等见解。

——摘编自杨新新《“天人合一”思想的历史渊源与现代传承》

(1)根据材料并结合所学知识,指出“天人合一”思想的内涵及其特点。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“天人合一”思想的认识。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 良知是阳明心学的核心观念。作为心之本体,良知承载了儒家所认可的伦理道德规范,人因之而能判断善恶是非,它既先验地内在于人的心中,又具有普遍性和必然性,是每个人之所以成为人的根据。王阳明认为,在日常生活中,人们应该按照良知来安排自己的言行举止,“千圣皆过影,良知乃吾师”。在阳明心学的视野中,良知在人的塑造和自我成就的过程中不可或缺,是人能够过有道德的生活并在日常生活中有所依傍的前提。儒家礼教的秩序精神、是非准则、善恶标准内化为自我的道德意志、道德情感和道德理性,以良知的形式成为人之为人的本体,就此而言,以礼为教在心学中就成了以良知为教。从所承担的现实功能角度来看,以良知为教与以礼为教有着共同的指向,良知是礼教塑造人、规约人的心学体现,构造了人的心性秩序,承担了“教”的功能。因此,在心学里,良知与致良知也就成了“良知教”。

——摘编自朱承《阳明心学与礼教精神》

材料二 中国科技对西方的影响首推中国的四大发明。而在建筑上,中国园林建筑对西方“洛可可风格”建筑的产生具有直接影响。在中国与东南亚国家的贸易中,中国的航海和造船技术传入泰国等东南亚国家,促进了其造船业的发展。华人也将中国的建筑风格传播到泰国,丰富了泰国的建筑艺术。11世纪中期,中国的活字印刷技术传入朝鲜,高丽人在毕昇的胶泥活字印刷的基础上加以创新。此外,高丽的瓷器工艺是在中国原有的技术上发展起来的。同时,青瓷和白瓷大量输入日本,日本的建筑也多采用中式建筑方法。

——摘编自陈苗《浅谈中国文化对世界的辐射及影响》

(1)根据材料一、概括王阳明“致良知”思想的内涵。

(2)根据材料二、简述中国文化对世界的意义。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 《旧唐书》200卷,后晋刘啕等历时4年撰成。编修者以唐代国史、实录及朝报、吏牍、家状等为主要编撰材料,但对材料缺少剪裁和整理,“敷衍成帙”。纪传中大量抄录唐代皇帝诏敕和臣僚奏疏、表章、诗赋等,屡现“本朝”“今上”等文字。因其保存很多原始材料,司马光编写《资治通鉴·唐纪》时,纪事多取自《旧唐书》。

北宋时,仁宗令欧阳修等重修唐史,历时17年乃成《新唐书》225卷。书中创设4表,增加3志及列传331人,列传部分还参考了碑志、家谱等新材料。新设《藩镇》《奸臣》《叛臣》《逆臣》等类传,并将《忠义》调至类传第一。大删《旧唐书》所录诏令、奏疏等,或直接将骈文改写成散文,总字数比《旧唐书》少约16万字。

——摘编自陈高华等《中国古代史史料学》

根据材料并结合所学知识,从史料角度分别概括《旧唐书》与《新唐书》的价值。

19.中国古代服饰有着丰富的文化内涵,是中华民族的文化符号之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代社会各阶层的着装有严格规范。下表是中国古代文献中有关服饰规范的部分内容:

出处 内容

《礼记·深衣篇》 上衣用布四幅,表明一年有四季;下裳用布十二幅,代表一年有十二月;袖口圆弧,领子方正,意味着公正:背缝垂直,体现出诚直。

《新唐书·车服志》 唐高宗时对官服的规定:三品以上袍衫紫色,四品袍深绯,五品袍浅绯,六品袍深绿,七品袍浅绿,八品袍深青,九品袍浅青。

《宋史·舆服志》 绍兴五年,高宗谓辅臣曰:“金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化…宜申严禁。”

——摘编自张玲《中国古代服饰的文化符号内涵及制度规范》等材料二 明代的“服妖”分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别。衣冠复古,即穿戴模仿前朝服饰,包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰:奢侈僭越,即以下僭上,违制使用贵重饰品和贵族服饰;男女混装,即女着男装、男着女装;习俗禁忌,即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为,如上层人士穿戴低贱之人服饰等。

——整编自赵梦菲《明代“服妖”服饰现象研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述中国古代服饰的文化内涵并说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,为“服妖”下一定义,并对明代“服妖”的成因进行分析。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:战国、汉代(中国)。结合所学可知荀子基于法治立场认为商鞅变法使民众顺从于法治,颇有古风,贾谊基于儒家礼治,认为商鞅变法舍弃礼义专用法制,破环了家庭伦理关系,结合所学知识可知,秦国在法家思想指导下进行改革,汉武帝时期确立儒家思想为正统思想,C项正确;荀子和贾谊认识不同主要是因为思想不同所导致的历史叙述的不同,与阶级立场没有直接关系,排除A项;两者的治国主张不同影响历史叙述不同,与情感无关,排除B项;历史叙述不同是材料内容的概括,并非材料现象出现的根源,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代中国。据材料可知,人要按照天生本性的要求,要遵从“道”去生活,体现了崇尚道法自然的思想,A项正确;材料描述的是顺应本性,遵从“道”去生活,而非崇德尚贤,也不是提倡自然和谐,排除BC项;理学强调格物致知,排除D项。故选A项。

3.A

【详解】本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。时空是清朝时期的中国。根据材料“由于这部作品所反映的社会现实与当时越南的社会状况极为相似,因此,阮攸回国后借用中国《金云翘传》的题材,创作出以自己的坎坷遭遇为主的《金云翘传》”可知,越南人阮攸在出使中国期间,深受中国文化影响,从而创作出以自己的坎坷遭遇为主的《金云翘传》,这体现了中华文化对周边国家的辐射,A项正确;材料强调中华文明对周边地区的影响,而不是呈现不同文明的特色,排除B项;材料没有涉及中国对越南的借鉴,不能体现互鉴,排除C项;材料反映的是中华文明对越南的影响,但两国的关系如何 ,在材料中没有体现,排除D项。故选A项。

4.C

【详解】

本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据材料“认为人是世界的一部分,与天地存在着普遍关联”“儒家讲的仁爱、佛家讲的平等、道家讲的自然”“自强不息,厚德载物”等信息并结合所学知识可知,在当代中国,我们对于传统文化的教育应更注重其价值的传承,C项正确;材料并未涉及意识形态的变迁,排除A项;材料并未涉及不同时代的时间线索,所以得不出根植于时代需要,排除B项;材料并未体现民族文化的内涵有颠覆性的改变,所以无法看出是否重塑,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】本题是单类型单项选择题。依据主题干的设问词可知本题是推断题。依据材料时间信息可知准确时空是:隋(中国)。依据材料“隋大业二年《李渊为子李世民祈福造像记碑》碑文”可知,《李渊为子李世民祈福造像记碑》的内容,之所以建造此碑是因为拜佛解决了其子李世民的祸患,故建此碑,同时也希望此碑的修建可以保佑全家无灾无祸,平安顺遂,由此可见佛教因其功效性受到欢迎,表明佛教具备世俗功用,B项正确;材料未涉及到儒学的问题,排除A项;此时李渊还未建唐称帝,排除C项;材料未涉及李渊对佛学的理解程度,排除D项。故选B项。

6.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:“人以天地之气生,四时之法成”意思是指人体要靠天地之气提供的物质条件而获得生存,还要适应四时阴阳的变化规律,才能发育成长,天人合一强调的是天与人,人与人,人与社会的自然和谐关系,所以这体现了天人合一观念渗透到中医学,A项正确;辩证唯物主义是马克思主义哲学的组成部分,不是根植于文化传统,排除B项;《淮南子》是西汉皇族淮南王刘安及其门客集体编写的一部著作,不是儒家的经学体系,排除C项;材料强调医学理论,未体现系统的哲学理论,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】

本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是春秋战国时期。根据材料“桀纣之失天下也,失其民也”“首要任务就是发展生产,使民众和国家富足”及所学知识可知,孟子的仁政思想和墨子的兼爱及重视发展生产的思想都体现了以民为本的施政理念,B项正确;材料体现不出两者的思想主张呈现融合的趋向,排除A项;功利实用主义是指一种把“功利”或效用作为人的行为原则的伦理学说,与题干信息无关,排除C项;儒家和墨家代表的阶级不同,儒家代表贵族统治阶级,墨家代表小生产者的利益,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:古代中国。根据材料“天命、民惟邦本、德作为治国理政最基本的理念,在周朝被确立下来后,一直是统治者治国理政最根本的指导思想”可知,中国古代的民本思想和天命观念,自周朝以来,在古代社会一直得到延续,说明的是中华文明的连续发展奠定了观念基础,C项正确;中国古代的治国理念在不同时期有所不同,排除A项;材料未涉及“天下兴亡,匹夫有责”的说法,排除B项;材料未涉及政治制度的变革且一直在进行制度的改革创新说法绝对化,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】本题是组合选择题。据本题时间信息可知时空是:明朝(中国)。据材料并结合所学可知,番茄原产于南美洲,清朝光绪年间,番茄开始作为食用蔬菜在菜园种植,①错误;改土归流是在清朝时期大规模推行的,②错误;新航路开辟后,白银大量流入中国,随着商品经济的发展与白银流通量的增加,这对中国的赋役制度产生影响,③正确;明末,《几何原本》《泰西水法》等相继被译介到中国,利玛窦与中国士大夫们能交流其中的数学概念,④正确;③④正确;D项正确;①②错误,排除ABC项。故选D项。

10.B

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是目的题。依据材料主题干的时间信息可知准确时空是:从古至今的中国。依据材料概况可知:中华文明革故鼎新、与时俱进、自强不息,追求“苟日新,日日新,又日新”,强调的是中华文明在不断创新中丰富和发展,故意在强调中华文明具有创新性,B项正确;材料未涉及中华文明不间断的特点,排除A项;材料未涉及中华文明一体性、统一性的特点,排除C项;材料未涉及中华文明对其他文化的吸收,排除D项。故选B项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是本质题。依据材料时间信息可知准确时空是:981—997年的高丽(朝鲜)。依据材料概况可知:大臣崔承老主张对华夏之制,要选择性学习,可以学习华夏的思想文化、礼仪制度革除社会弊端,但是在生活习俗方面可遵循本国传统,说明在学习华夏文化时结合本国情况,注意了选择,C项正确;材料反映的是对中国文化选择性吸收,排除A项;材料未涉及国家地位的论述,排除B项;主张习俗遵循自身传统,只是材料的部分内容,还有向中国学习的部分,以偏概全,排除D项。故选C项。

12.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是清朝时期。根据材料“讥宋儒偏重读书”“躬行而实践之”可知,颜元强调通过自己亲身的“习行”获得真正有用的知识,并且要亲自参与实践活动。结合所学召开,经世致用是指学问必须有益于国事,顾炎武认为学习、征引古人的文章和行事,应以治事、救世为急务,反对当时的伪理学家不切实际的空虚之学,D项正确;格物致知是指穷究事物道理,致使知性通达至极,是朱熹求的方法,排除A项;徐光启研究的“西学”体现了西学对中国士大夫的影响,不符合题意,排除B项;王阳明的“致良知”是指克服私欲、回复良知,强调自我调节作用,激励人们奋发立志,排除C项。故选D项。

13.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是影响题。时空是:古代中国和近代西方。依据材料“这是预告资产阶级社会到来的三大发明”并结合所学可知,纸的出现,对当时欧洲 的教育、政治及商业等活动的发展,起了重要作用。火药传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发 展,使封建城堡不堪一击,靠冷兵器耀武扬威的骑士阶层 日渐衰落。指南针的使用,促进了远洋航行,推动了大航 海时代的到来。继中国发明活字印刷术后,欧洲人也造出 了自己的活字印刷机,大大推动了文艺复兴运动和宗教改 革,促进了思想解放和社会进步。综上可知,四大发明在欧洲向资本主义社会转变过程中起了重要的促进作用,即推动欧洲由中世纪向资本主义近代社会转型,C项正确;便利文化传播、促进思想解放的主要是印刷术的传入,不是火药、指南针传入欧洲的主要影响,排除A项、B项;为开辟新航路提供条件的主要是指南针的传入,不是火药、印刷术传入欧洲的主要影响,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(欧洲)。根据材料“理学家充分肯定人的现实生活、道德精神的意义。它不相信现实社会以外的彼岸世界,不信灵魂不死、轮回转生之说……”和所学知识可知,理学家不信仰虚无缥缈的来世与轮回,而是强调与肯定人的现实生活和生存意义,追求现实世界的价值和理想,体现了较强的理性主义,A项正确;培养人们的道德品质不符合材料的主旨,排除B项;材料中没有宣扬传统儒家思想,排除C项;材料没有体现人的主观意志力量,排除D项。故选A项。

15.D

【详解】

本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国时期(中国)。从华夏民族共同尊奉炎黄为祖先可知,春秋战国时期局部共祖是向华夏共祖的过渡,是中华文化多元一体特点的体现,D项正确;考古文献只能说明祝融共祖的存在,并未否定炎黄共祖,排除A项;材料与民族交融无关,排除B项;材料虽涉及血缘,但未涉及血缘政治,排除C项。故选D项。

16.(1)内涵:人与自然和谐共生;人与人之间和谐相处;宇宙世界和谐统一、特点:整体性;时代性;政治性;辩证统一性;民族性。

(2)认识:“天人合一”思想作为中国传统哲学中的重要思想,它具有深远的历史渊源和广泛的影响力;有利于人类更好地利用和改造自然,维护社会的和谐稳定;在当代社会中,“天人合一”的思想仍然具有重要的指导意义;我们应该加强生态意识和环保意识,积极参与生态建设和环保事业,推动社会经济的可持续发展。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代(中国)。第一小问内涵,根据材料“由此也逐步形成人与自然是不可分割的有机整体,人必须尊重、顺应自然规律等观念。”“认为虽然自然万物规律有其‘不可违性’,但人和自然具有同样的‘形体结构’。”可得出人与自然和谐共生;人与人之间和谐相处;宇宙世界和谐统一。

第二小问特点:根据材料结合所学可知,中国古代天人合一思想很早就萌发产生,历朝历代均有发展,不同时期关于天人合一思想有一脉相承的部分,也有特殊的时代性,这些思想均为政治而服务,有着中华民族特有的属性,因此可归纳为:整体性;时代性;政治性;辩证统一性;民族性。

(2)本题是认识类材料分析题。时空是古代(中国)。对“天人合一”思想的认识可以结合所学,从思想本身、在当时,对现代等方面回答。例如可以归纳为:思想上:作为中国传统哲学中的重要思想,它具有深远的历史渊源和广泛的影响力;对当世:有利于人类更好地利用和改造自然,维护社会的和谐稳定;对现代:在当代社会中,“天人合一”的思想仍然具有重要的指导意义;我们应该加强生态意识和环保意识,积极参与生态建设和环保事业,推动社会经济的可持续发展。

17.(1)内涵:良知蕴含着仁义礼智信等儒家价值信念,是每个人之所以成为人的根据;良知以内在信念的形式引导个人的言行举止,塑造自我;良知具有知是知非、知善知恶的能力;良知教在一定意义上发挥着和礼教一样的作用。(言之有理即可)

(2)意义:中国的四大发明传播至欧洲,推动了欧洲的思想解放和社会转型;中国的建筑风格也对欧洲及亚洲地区产生了重要影响;中国的科技、汉字、儒家文化、政治制度深深影响了东亚地区,形成了东亚文化圈。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空为明朝(中国)。根据材料一“良知承载了儒家所认可的伦理道德规范,人因之而能判断善恶是非,它既先验地内在于人的心中,又具有普遍性和必然性,是每个人之所以成为人的根据。……在阳明心学的视野中,良知在人的塑造和自我成就的过程中不可或缺……以礼为教在心学中就成了以良知为教”并根据所学可知,良知蕴含着仁义礼智信等儒家价值信念,是每个人之所以成为人的根据;根据材料“王阳明认为,在日常生活中,人们应该按照良知来安排自己的言行举止”可知良知以内在信念的形式引导个人的言行举止、塑造自我;根据材料“良知在人的塑造和自我成就的过程中不可或缺,……儒家礼教的秩序精神、是非准则、善恶标准内化为自我的道德意志、道德情感和道德理性,以良知的形式成为人之为人的本体,就此而言,以礼为教在心学中就成了以良知为教。”可知良知具有知是知非、知善知恶的能力;良知教在一定意义上发挥着和礼教一样的作用。

(2)本题是影响类材料分析题。时空为古代(中国)。根据材料二“中国科技对西方的影响首推中国的四大发明……中国园林建筑对西方‘洛可可风格’建筑的产生具有直接影响”可知,中国的四大发明传播至欧洲,推动了欧洲的思想解放和社会转型;中国的建筑风格也对欧洲及亚洲地区产生了重要影响。结合所学可知,中国的科技、汉字、儒家文化、政治制度深深影响了东亚地区,形成了东亚文化圈。

18.《旧唐书》价值:较多保存唐代原始文献的面貌,缺少剪裁和整理。

《新唐书》的价值:文字精湛,却失去许多珍贵史料。

【详解】本题是影响类材料分析题。时空是宋朝(中国)。《旧唐书》价值:根据材料“保存很多原始材料”、“对材料缺少剪裁和整理”可分析出较多保存唐代原始文献的面貌,缺少剪裁和整理。《新唐书》的价值:根据材料“大删《旧唐书》所录诏令、奏疏等,或直接将骈文改写成散文,总字数比《旧唐书》少约16万字”可分析出文字精湛,却失去许多珍贵史料。

19.(1)文化内涵:儒家道德标准的象征(或:四时秩序的象征;人与自然和谐、天人合一的象征;公正诚直的 象征。);等级的象征(或:官员品衔的象征。);崇尚节俭的价值观的象征(或:主流价值观的象征。)。影响:(积极方面)有利于形成重视道德的社会风气;有助于维护社会及政治稳定;有助于塑造崇尚节俭的社会 风尚。 (消极方面)强化等级秩序;强化了等级尊秩序,束缚了人们的思想。

(2)定义:“服妖”现象,是一种与传统风俗、礼法秩序、主流价值观念等相背离的个人或群体的服饰行为。 成因:商品经济的发展;元朝服饰习惯的影响(或:民族交融的影响。); 市民阶层的壮大;个性解放思想的影响等。

【详解】(1)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是古代中国。第一小问文化内涵:由材料一表格中“上衣用布四幅,表明一年有四季;下裳用布十二幅,代表一年有十二月;袖口圆弧,领子方正,意味着公正;背缝垂直,体现出诚直”可得出儒家道德标准的象征(或:四时秩序的象征;人与自然和谐、天人合一的象征;公正诚直的象征。);由材料一表格中“唐高宗时对官服的规定:三品以上袍衫紫色,四品袍深绯,五品袍浅绯,六品袍深绿,七品袍浅绿,八品袍深青,九品袍浅青”可得出等级的象征(或:官员品衔的象征。);由材料一表格中“绍兴五年,高宗谓辅臣曰:‘金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化…宜申严禁。’”可得出崇尚节俭的价值观的象征(或:主流价值观的象征)。

第二小问影响:根据材料结合所学,可从积极和消极两个方面回答。积极方面:服饰要求体现儒家道德标准,有利于形成重视道德的社会风气;强调等级,有助于维护社会及政治稳定;服饰崇尚节俭,有助于塑造崇尚节俭的社会风尚。 消极方面:服饰强调等级观念,强化等级秩序;强化了等级尊秩序,束缚了人们的思想。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是中国明朝。第一小问定义,根据材料二“明代的‘服妖’分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别”并结合所学可得出“服妖”现象,是一种与传统风俗、礼法秩序、主流价值观念等相背离的个人或群体的服饰行为。

第二小问成因,根据所学可知,服饰现象一定程度上反映社会状况,可从经济上商品经济发展、政治上民族交融影响、社会阶层上市民阶层壮大、思想上个性解放等方面回答。根据材料“包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰”可得出元朝服饰习惯的影响,即受民族交融的影响;根据材料“男女混装,即女着男装、男着女装;习俗禁忌,即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为,如上层人士穿戴低贱之人服饰等”等信息可知,这时期“服妖”有奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌等分类,体现了市民阶层的壮大、个性解放思想及商品经济发展的影响等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享