2023-2024学年九年级化学人教版上册第六单元复习碳和碳的氧化物教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年九年级化学人教版上册第六单元复习碳和碳的氧化物教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 103.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-04-02 20:50:33 | ||

图片预览

文档简介

第六单元复习 教学设计

一、教材分析

本节课是人教版(2012年版)《义务教育教科书·化学 (上册)》第六单元“碳和碳的氧化物”复习教学。第六单元主要涉及的知识点为碳的单质、一氧化碳和二氧化碳、二氧化碳的制取。中考中考查常见的物质和化学实验均有涉及本单元的内容。碳是非金属元素中的典型代表,碳的氧化物是学生在初中化学学习中的重要非金属氧化物,为碱知识的学习打下重要的基础。

学情分析

本单元是学生第一次以某种元素为线索学习一系列物质,各物质按照物理性质和化学性质分别展开,学生已经通过氧气性质的学习基本掌握了对物质从物理性质到化学性质的完整的认识方法。学生已能根据自身的生活经验,根据课本的阅读以及教师的演示实验分析碳单质、一氧化碳和二氧化碳的性质。

素养目标(即教学与评价目标)

【教学目标】

1.全面复习碳及其碳的氧化物的相关知识,并通过归纳、总结形成全章的知识网络,通过讨论和交流完善自己的知识网络;通过建立碳、一氧化碳、二氧化碳、碳酸钙、碳酸的化学反应网,培养学生概括、归纳、总结知识的能力。(知识与技能)

2.从知识归纳整理建网,再到知识的应用过程中,让学生理解复习整理的意义和价值。(过程与方法)

3.明确知识之间是有联系的,能有意识的思考知识之间的联系并以思维导图的形式展现出来;进一步加强对温室效应的认识,培养学生关注社会和人类生产环境的情感。(情感态度与价值观)

【评价目标】

1. 通过构建碳以及碳的化合物知识的思维导图,鉴别金刚石、石墨和C60,分析对比一氧化碳和二氧化碳的物理性质以及化学性质、气体制备装置的选择,诊断和发展学生建构微观模型、探究实践的能力(探究水平)。

2. 通过复习碳单质金刚石、石墨、C60的物理性质以及碳的化学性质,二氧化碳以及一氧化碳的化学性质,气体制备知识,诊断与发展学生对碳以及碳的化合物化学性质以及物理性质等知识的认知水平,诊断与发展学生对模型认知、宏微结合的思维与方法的认知水平(认知水平)。

3. 通过从气体制备装置的选择、碳单质用途等,诊断并发展学生对所学知识在日常生活中实际问题应用学科价值的认知水平(价值水平:学科价值、社会价值和育人价值)。

五、教学重难点

(1)教学重点:碳单质、一氧化碳和二氧化碳的化学性质

实验室制取二氧化碳的方法

(2)教学难点:碳和碳的氧化物之间的相互转化和联系

六、教学方法

思维导图、自主学习、小组合作、实验探究、建构模型

教学过程

【教学进程】

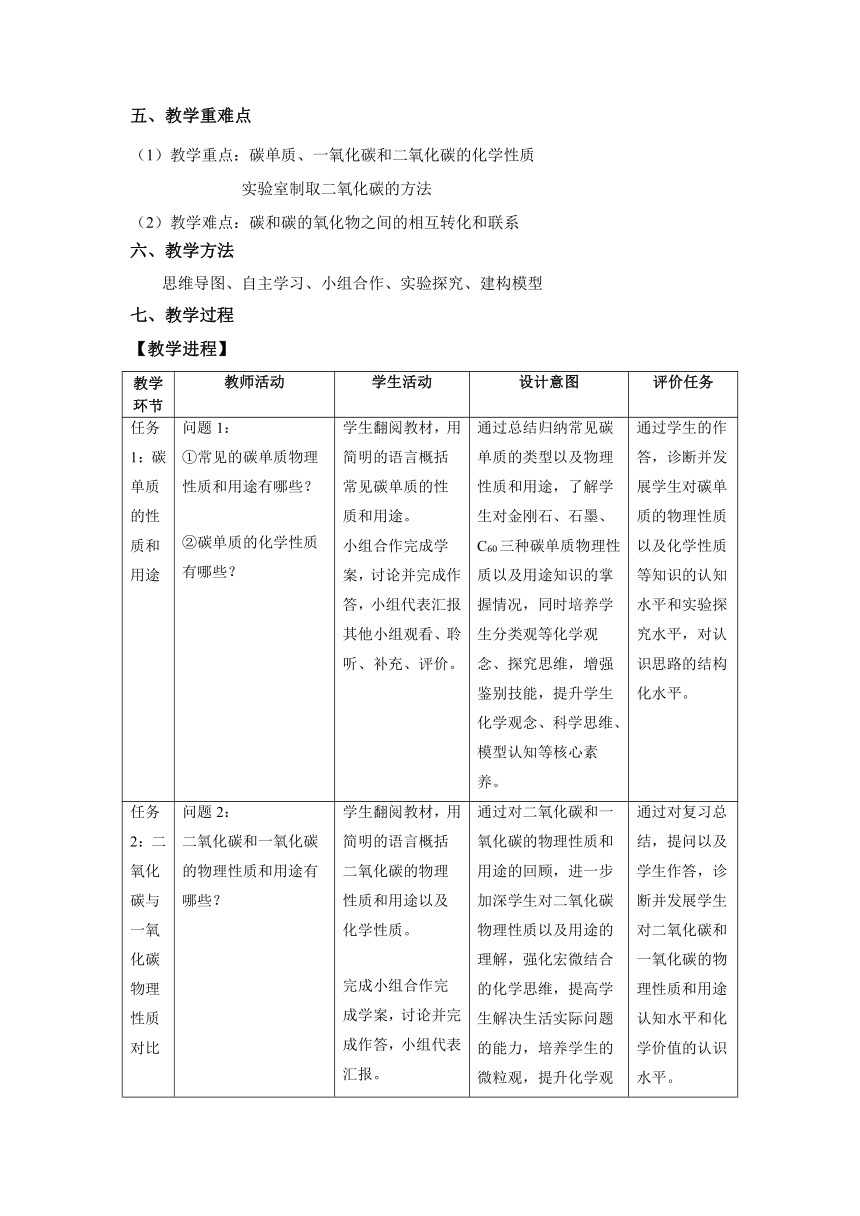

教学 环节 教师活动 学生活动 设计意图 评价任务

任务1:碳单质的性质和用途 问题1: ①常见的碳单质物理性质和用途有哪些? ②碳单质的化学性质有哪些? 学生翻阅教材,用简明的语言概括常见碳单质的性质和用途。 小组合作完成学案,讨论并完成作答,小组代表汇报 其他小组观看、聆听、补充、评价。 通过总结归纳常见碳单质的类型以及物理性质和用途,了解学生对金刚石、石墨、C60三种碳单质物理性质以及用途知识的掌握情况,同时培养学生分类观等化学观念、探究思维,增强鉴别技能,提升学生化学观念、科学思维、模型认知等核心素养。 通过学生的作答,诊断并发展学生对碳单质的物理性质以及化学性质等知识的认知水平和实验探究水平,对认识思路的结构化水平。

任务2:二氧化碳与一氧化碳物理性质对比 问题2: 二氧化碳和一氧化碳的物理性质和用途有哪些? 学生翻阅教材,用简明的语言概括二氧化碳的物理性质和用途以及化学性质。 完成小组合作完成学案,讨论并完成作答,小组代表汇报。 其他小组观看、聆听、补充、评价。 通过对二氧化碳和一氧化碳的物理性质和用途的回顾,进一步加深学生对二氧化碳物理性质以及用途的理解,强化宏微结合的化学思维,提高学生解决生活实际问题的能力,培养学生的微粒观,提升化学观念、科学态度与责任的核心素养。 通过对复习总结,提问以及学生作答,诊断并发展学生对二氧化碳和一氧化碳的物理性质和用途认知水平和化学价值的认识水平。

任务3:二氧化碳与一氧化碳化学性质对比 问题3: 二氧化碳和一氧化碳的化学性质有哪些? 学生翻阅教材,用简明的语言概括一氧化碳和二氧化碳的化学性质。 完成小组合作完成学案,讨论并完成作答,小组代表汇报。 其他小组观看、聆听、补充、评价。 通过一氧化碳和二氧化碳主要化学性质的对比分析,让学生书写化学方程式,加深对碳的氧化物主要化学性质的理解,培养对比学生宏微结合、模型认知的化学思维,提升学生化学观念等核心素养。 通过对二氧化碳和一氧化碳的化学性质对比总结,诊断并发展学生对物质还原性、二氧化碳和一氧化碳的主要化学性质的认识水平、及实验探究水平,对认识思路的结构化水平。

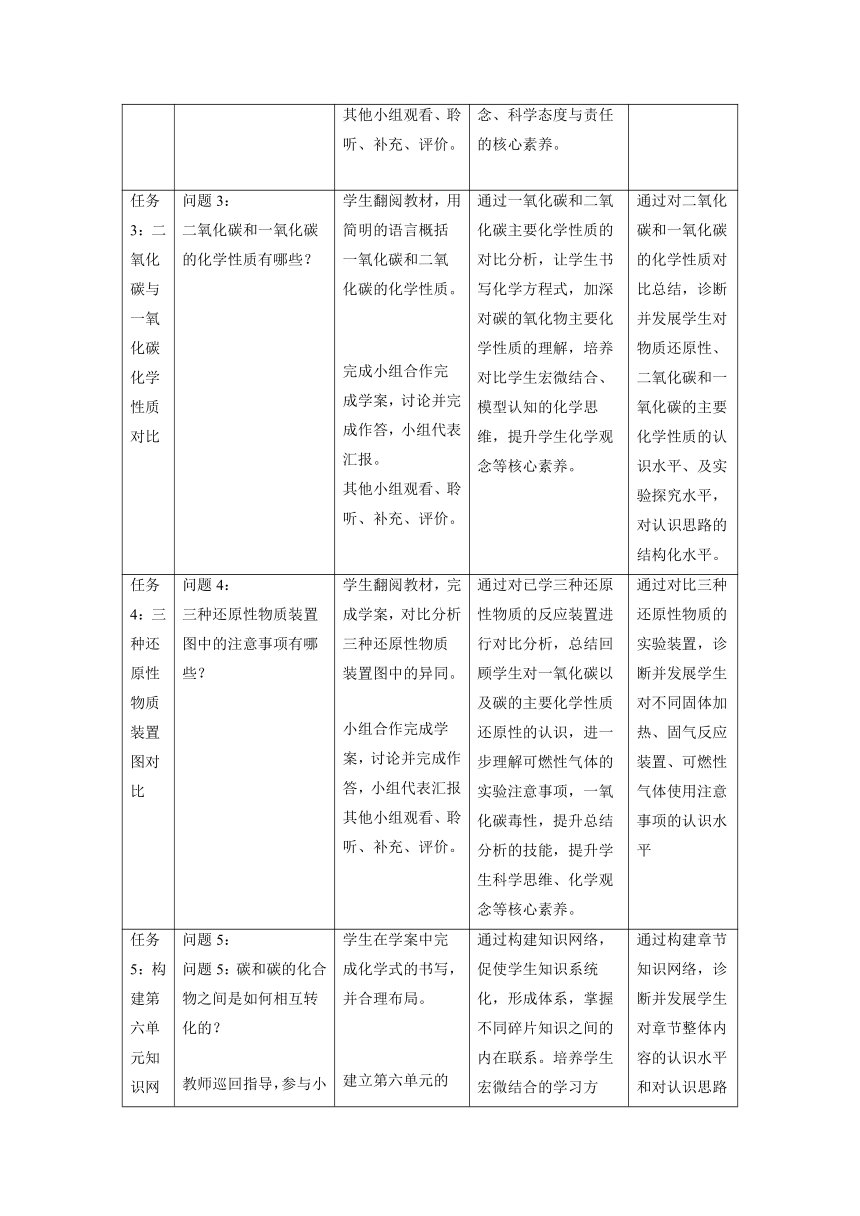

任务4:三种还原性物质装置图对比 问题4: 三种还原性物质装置图中的注意事项有哪些? 学生翻阅教材,完成学案,对比分析三种还原性物质装置图中的异同。 小组合作完成学案,讨论并完成作答,小组代表汇报 其他小组观看、聆听、补充、评价。 通过对已学三种还原性物质的反应装置进行对比分析,总结回顾学生对一氧化碳以及碳的主要化学性质还原性的认识,进一步理解可燃性气体的实验注意事项,一氧化碳毒性,提升总结分析的技能,提升学生科学思维、化学观念等核心素养。 通过对比三种还原性物质的实验装置,诊断并发展学生对不同固体加热、固气反应装置、可燃性气体使用注意事项的认识水平

任务5:构建第六单元知识网络 问题5: 问题5:碳和碳的化合物之间是如何相互转化的? 教师巡回指导,参与小组活动,个别问题给与个别指导 教师展示学生的方案,共同问题共同解决 学生在学案中完成化学式的书写,并合理布局。 建立第六单元的知识结构的思维导图。 通过构建知识网络,促使学生知识系统化,形成体系,掌握不同碎片知识之间的内在联系。培养学生宏微结合的学习方法,提升学生科学思维和化学观念的核心素养。 通过构建章节知识网络,诊断并发展学生对章节整体内容的认识水平和对认识思路的结构化水平。

任务6:气体制备知识总结 问题5: 制取气体的方法总结 展示学生学案,检查完成情况。优点及时鼓励,缺点及时纠正 学生在学案中完成。包括分析实验室制取二氧化碳和实验室制取氧气的反应原理、发生装置、收集装置、检验方法,找出其中的相同点和不同点,归纳出制取气体的一般方法。 通过对已学氧气和二氧化碳的发生装置和收集装置进行对比分析,总结回顾学生对气体制备知识的认识,进一步理解气体收集方法以及气体发生装置的特点,提升总结分析的技能,提升学生科学思维、化学观念等核心素养。 通过气体制备实验装置总结,诊断并发展学生对发生装置、收集装置的认识水平。

任务7:课堂测评 教师发布课堂测评试题,收集数据,答疑解惑。 学生5分钟内完成并提交。 通过大数据分析课堂测评情况,及时反馈学习质量水平,掌握学生的思维梯度达成情况。

【板书设计】

【课堂测评】

( )1.下列有关碳的几种单质的组成和用途的说法,错误的是

A.金刚石和石墨都是由碳元素组成的

B.长期未用而难开启的铁锁,可在锁孔中加入少量铅笔芯末作润滑剂

C.石墨常用作电极是因为石墨熔点高且质软

D.活性炭可用作防毒面具的滤毒剂

( )2.有关二氧化碳的实验中,能达到实验目的的是

A.将燃着的木条伸入集气瓶中,检验二氧化碳是否集满

B.将二氧化碳通入澄清石灰水,检验无色无味气体是二氧化碳

C.往盛满二氧化碳的软塑料瓶中倒入1/3的水,证明二氧化碳溶于水生成碳酸

D.将燃着的木条伸入集气瓶中,木条熄灭,证明该气体是二氧化碳

( )3.下列关于CO2与CO的不同点比较错误的是

A.构成:一个二氧化碳分子比一个一氧化碳分子多一个氧原子

B.性质:CO2能溶于水,水溶液呈酸性;CO难溶于水,但能燃烧

C.用途:CO2可用于光合作用、灭火等;CO可作气体燃料,还可用于人工降雨

D.危害:CO2会造成“温室效应”;CO易与血液中的血红蛋白结合引起中毒

( )4. 图a-e是实验室常用的气体发生装置或收集装置。下列实验选用的装置合理的是

A.用高锰酸钾制取O2可选用a、d

B.用大理石和稀盐酸制取CO2可选用b、c

C.用氯酸钾和二氧化锰制取O2可选用b、e

D.用过氧化氢溶液和二氧化锰制取O2可选用a、c

( )5.如图装置可以探究二氧化碳的制取和性质。关于该实验的叙述不正确的是

A.浸有紫色石蕊试液的棉花会变红

B.粗铜丝能控制反应的发生和停止

C.在导气管出口处放燃着的木条,木条会立即熄灭

D.能验证二氧化碳的密度比空气大

【评价建议】(课时测评试题的质量水平和SOLO分类细目表)

题号 1 2 3 4 5

质量水平 L1 L1 L1 L2 L2 L2 L3 L1 L2 L2 L2 L3 L2 L3 L2 L2 L1 L1 L1 L1

SOLO U U M U M M R U M M M R U R M M M R E E

一、教材分析

本节课是人教版(2012年版)《义务教育教科书·化学 (上册)》第六单元“碳和碳的氧化物”复习教学。第六单元主要涉及的知识点为碳的单质、一氧化碳和二氧化碳、二氧化碳的制取。中考中考查常见的物质和化学实验均有涉及本单元的内容。碳是非金属元素中的典型代表,碳的氧化物是学生在初中化学学习中的重要非金属氧化物,为碱知识的学习打下重要的基础。

学情分析

本单元是学生第一次以某种元素为线索学习一系列物质,各物质按照物理性质和化学性质分别展开,学生已经通过氧气性质的学习基本掌握了对物质从物理性质到化学性质的完整的认识方法。学生已能根据自身的生活经验,根据课本的阅读以及教师的演示实验分析碳单质、一氧化碳和二氧化碳的性质。

素养目标(即教学与评价目标)

【教学目标】

1.全面复习碳及其碳的氧化物的相关知识,并通过归纳、总结形成全章的知识网络,通过讨论和交流完善自己的知识网络;通过建立碳、一氧化碳、二氧化碳、碳酸钙、碳酸的化学反应网,培养学生概括、归纳、总结知识的能力。(知识与技能)

2.从知识归纳整理建网,再到知识的应用过程中,让学生理解复习整理的意义和价值。(过程与方法)

3.明确知识之间是有联系的,能有意识的思考知识之间的联系并以思维导图的形式展现出来;进一步加强对温室效应的认识,培养学生关注社会和人类生产环境的情感。(情感态度与价值观)

【评价目标】

1. 通过构建碳以及碳的化合物知识的思维导图,鉴别金刚石、石墨和C60,分析对比一氧化碳和二氧化碳的物理性质以及化学性质、气体制备装置的选择,诊断和发展学生建构微观模型、探究实践的能力(探究水平)。

2. 通过复习碳单质金刚石、石墨、C60的物理性质以及碳的化学性质,二氧化碳以及一氧化碳的化学性质,气体制备知识,诊断与发展学生对碳以及碳的化合物化学性质以及物理性质等知识的认知水平,诊断与发展学生对模型认知、宏微结合的思维与方法的认知水平(认知水平)。

3. 通过从气体制备装置的选择、碳单质用途等,诊断并发展学生对所学知识在日常生活中实际问题应用学科价值的认知水平(价值水平:学科价值、社会价值和育人价值)。

五、教学重难点

(1)教学重点:碳单质、一氧化碳和二氧化碳的化学性质

实验室制取二氧化碳的方法

(2)教学难点:碳和碳的氧化物之间的相互转化和联系

六、教学方法

思维导图、自主学习、小组合作、实验探究、建构模型

教学过程

【教学进程】

教学 环节 教师活动 学生活动 设计意图 评价任务

任务1:碳单质的性质和用途 问题1: ①常见的碳单质物理性质和用途有哪些? ②碳单质的化学性质有哪些? 学生翻阅教材,用简明的语言概括常见碳单质的性质和用途。 小组合作完成学案,讨论并完成作答,小组代表汇报 其他小组观看、聆听、补充、评价。 通过总结归纳常见碳单质的类型以及物理性质和用途,了解学生对金刚石、石墨、C60三种碳单质物理性质以及用途知识的掌握情况,同时培养学生分类观等化学观念、探究思维,增强鉴别技能,提升学生化学观念、科学思维、模型认知等核心素养。 通过学生的作答,诊断并发展学生对碳单质的物理性质以及化学性质等知识的认知水平和实验探究水平,对认识思路的结构化水平。

任务2:二氧化碳与一氧化碳物理性质对比 问题2: 二氧化碳和一氧化碳的物理性质和用途有哪些? 学生翻阅教材,用简明的语言概括二氧化碳的物理性质和用途以及化学性质。 完成小组合作完成学案,讨论并完成作答,小组代表汇报。 其他小组观看、聆听、补充、评价。 通过对二氧化碳和一氧化碳的物理性质和用途的回顾,进一步加深学生对二氧化碳物理性质以及用途的理解,强化宏微结合的化学思维,提高学生解决生活实际问题的能力,培养学生的微粒观,提升化学观念、科学态度与责任的核心素养。 通过对复习总结,提问以及学生作答,诊断并发展学生对二氧化碳和一氧化碳的物理性质和用途认知水平和化学价值的认识水平。

任务3:二氧化碳与一氧化碳化学性质对比 问题3: 二氧化碳和一氧化碳的化学性质有哪些? 学生翻阅教材,用简明的语言概括一氧化碳和二氧化碳的化学性质。 完成小组合作完成学案,讨论并完成作答,小组代表汇报。 其他小组观看、聆听、补充、评价。 通过一氧化碳和二氧化碳主要化学性质的对比分析,让学生书写化学方程式,加深对碳的氧化物主要化学性质的理解,培养对比学生宏微结合、模型认知的化学思维,提升学生化学观念等核心素养。 通过对二氧化碳和一氧化碳的化学性质对比总结,诊断并发展学生对物质还原性、二氧化碳和一氧化碳的主要化学性质的认识水平、及实验探究水平,对认识思路的结构化水平。

任务4:三种还原性物质装置图对比 问题4: 三种还原性物质装置图中的注意事项有哪些? 学生翻阅教材,完成学案,对比分析三种还原性物质装置图中的异同。 小组合作完成学案,讨论并完成作答,小组代表汇报 其他小组观看、聆听、补充、评价。 通过对已学三种还原性物质的反应装置进行对比分析,总结回顾学生对一氧化碳以及碳的主要化学性质还原性的认识,进一步理解可燃性气体的实验注意事项,一氧化碳毒性,提升总结分析的技能,提升学生科学思维、化学观念等核心素养。 通过对比三种还原性物质的实验装置,诊断并发展学生对不同固体加热、固气反应装置、可燃性气体使用注意事项的认识水平

任务5:构建第六单元知识网络 问题5: 问题5:碳和碳的化合物之间是如何相互转化的? 教师巡回指导,参与小组活动,个别问题给与个别指导 教师展示学生的方案,共同问题共同解决 学生在学案中完成化学式的书写,并合理布局。 建立第六单元的知识结构的思维导图。 通过构建知识网络,促使学生知识系统化,形成体系,掌握不同碎片知识之间的内在联系。培养学生宏微结合的学习方法,提升学生科学思维和化学观念的核心素养。 通过构建章节知识网络,诊断并发展学生对章节整体内容的认识水平和对认识思路的结构化水平。

任务6:气体制备知识总结 问题5: 制取气体的方法总结 展示学生学案,检查完成情况。优点及时鼓励,缺点及时纠正 学生在学案中完成。包括分析实验室制取二氧化碳和实验室制取氧气的反应原理、发生装置、收集装置、检验方法,找出其中的相同点和不同点,归纳出制取气体的一般方法。 通过对已学氧气和二氧化碳的发生装置和收集装置进行对比分析,总结回顾学生对气体制备知识的认识,进一步理解气体收集方法以及气体发生装置的特点,提升总结分析的技能,提升学生科学思维、化学观念等核心素养。 通过气体制备实验装置总结,诊断并发展学生对发生装置、收集装置的认识水平。

任务7:课堂测评 教师发布课堂测评试题,收集数据,答疑解惑。 学生5分钟内完成并提交。 通过大数据分析课堂测评情况,及时反馈学习质量水平,掌握学生的思维梯度达成情况。

【板书设计】

【课堂测评】

( )1.下列有关碳的几种单质的组成和用途的说法,错误的是

A.金刚石和石墨都是由碳元素组成的

B.长期未用而难开启的铁锁,可在锁孔中加入少量铅笔芯末作润滑剂

C.石墨常用作电极是因为石墨熔点高且质软

D.活性炭可用作防毒面具的滤毒剂

( )2.有关二氧化碳的实验中,能达到实验目的的是

A.将燃着的木条伸入集气瓶中,检验二氧化碳是否集满

B.将二氧化碳通入澄清石灰水,检验无色无味气体是二氧化碳

C.往盛满二氧化碳的软塑料瓶中倒入1/3的水,证明二氧化碳溶于水生成碳酸

D.将燃着的木条伸入集气瓶中,木条熄灭,证明该气体是二氧化碳

( )3.下列关于CO2与CO的不同点比较错误的是

A.构成:一个二氧化碳分子比一个一氧化碳分子多一个氧原子

B.性质:CO2能溶于水,水溶液呈酸性;CO难溶于水,但能燃烧

C.用途:CO2可用于光合作用、灭火等;CO可作气体燃料,还可用于人工降雨

D.危害:CO2会造成“温室效应”;CO易与血液中的血红蛋白结合引起中毒

( )4. 图a-e是实验室常用的气体发生装置或收集装置。下列实验选用的装置合理的是

A.用高锰酸钾制取O2可选用a、d

B.用大理石和稀盐酸制取CO2可选用b、c

C.用氯酸钾和二氧化锰制取O2可选用b、e

D.用过氧化氢溶液和二氧化锰制取O2可选用a、c

( )5.如图装置可以探究二氧化碳的制取和性质。关于该实验的叙述不正确的是

A.浸有紫色石蕊试液的棉花会变红

B.粗铜丝能控制反应的发生和停止

C.在导气管出口处放燃着的木条,木条会立即熄灭

D.能验证二氧化碳的密度比空气大

【评价建议】(课时测评试题的质量水平和SOLO分类细目表)

题号 1 2 3 4 5

质量水平 L1 L1 L1 L2 L2 L2 L3 L1 L2 L2 L2 L3 L2 L3 L2 L2 L1 L1 L1 L1

SOLO U U M U M M R U M M M R U R M M M R E E

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件