高中地理湘教版(2019)必修一1.3地球的圈层结构 课件(共21张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理湘教版(2019)必修一1.3地球的圈层结构 课件(共21张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-04-03 07:04:54 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

地球的圈层结构

随着科技的发展,人类的脚步已经跨过了“高山和海”,我们能通过什么方法来了解地球的内部构造呢?

知球知面想知心

知球知面想知心

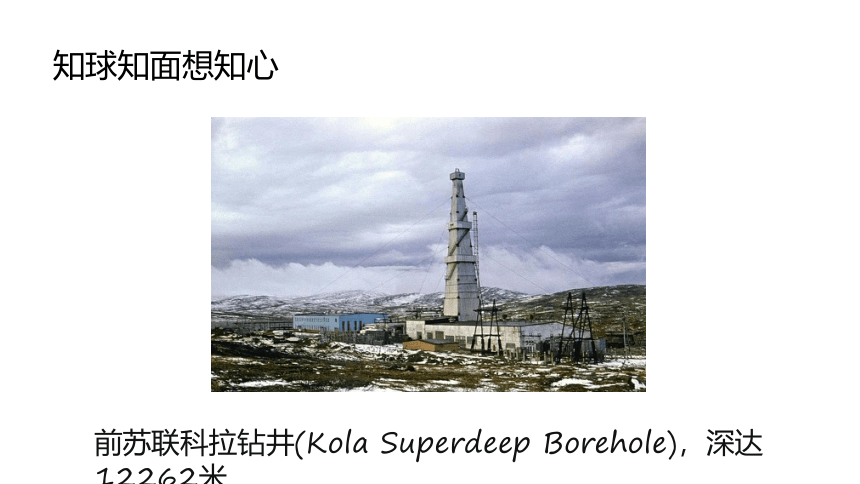

前苏联科拉钻井(Kola Superdeep Borehole),深达12262米

那我们究竟通过什么方法来了解地球的内部构造呢?

知球知面想知心

地震波

01

地震和地震波

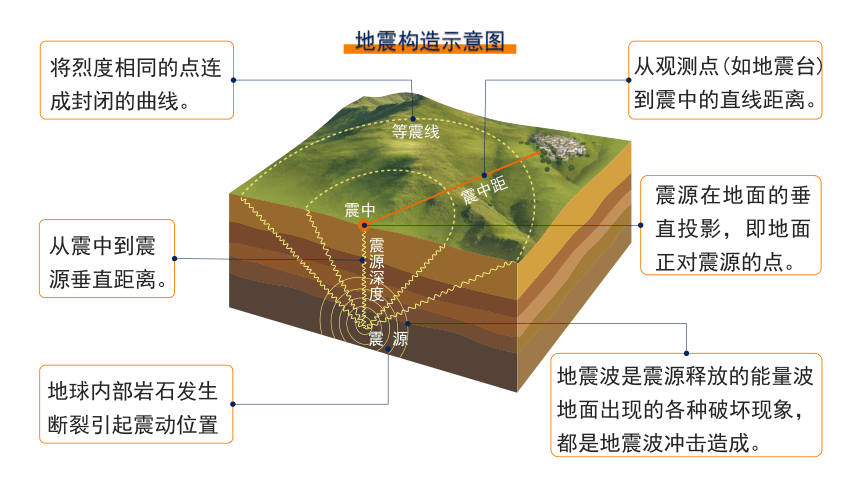

震源深度

震中

等震线

震中距

震 源

将烈度相同的点连成封闭的曲线。

从观测点(如地震台)到震中的直线距离。

震源在地面的垂直投影,即地面正对震源的点。

从震中到震源垂直距离。

地球内部岩石发生断裂引起震动位置

地震波是震源释放的能量波

地面出现的各种破坏现象,都是地震波冲击造成。

地震构造示意图

02

地球的内部圈层

在莫霍面, 纵波和横波速度急增。

在古登堡面,纵波速度骤降,横波则完全消失。

【地球的内部圈层】

地壳

地壳平均厚度约 千米

大陆地壳较厚,平均厚度约 千米;

高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达 千米;

大洋地壳较薄,平均厚度约 千米。

地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

地壳是地面以下、莫霍面以上的固体外壳

17

39 ~41

70

5~10

地壳

地壳上层相对密度较小,

称为:

地壳是地面以下、莫霍面以上的固体外壳

硅铝层

其下的地壳铝含量减少,镁和铁比重增大,相对密度较大,

称为:

硅镁层

陆壳组成:

硅铝层+硅镁层

洋壳组成:

硅镁层

是连续的

硅镁层

地幔

相态:

地幔是地球内部介于地壳和地核之间的圈层,在莫霍面以下到古登堡面以上

地壳

岩石圈

=

+

上地幔顶部

(软流层以上)

固态

物质组成:

含铁、镁的硅酸盐矿物

由上而下,铁、镁含量增加

岩浆主要发源地:

软流层

地核

地核是地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体

相态:

外核:

物质组成:

高温、高压下的铁和镍

外核相对“流动”导致:

地球磁场产生

液态或熔融状态

内核:

固态

做一做

圈层名称 界面 地震波传播特点 圈层特点

地壳

地幔

地核

莫霍面

古登堡面

传播速度比较稳定

陆壳较厚,洋壳较薄

传播速度突然增加

纵波速度骤减,

横波突然消失

具有固态性质,由上而下,铁、镁的含量逐渐增加

外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态,内核为固态

03

地球的外部圈层

【地球的外部圈层】

通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,统称为地球的外部圈层。

大气圈

大气圈是包裹地球的气体层。近地面的大气密度大。随着高度的增加,大气的密度迅速减小。在2000~3000 千米的高空,每立方厘米的空间,平均只有一个气体分子,与星际空间的情况很接近,一般把这个高度作为大气圈的上界。

水圈

水圈由液态水、固态水和气态水组成。按照它们存在的位置和状态,可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。陆地水与人类社会的关系最为密切,它主要可分为地表水和地下水。

生物圈

生物圈是地球上所有生物及其生存环境的总称。生物圈并不单独占有任何空间,而是分别渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,厚度约20 千米。大气圈、水圈、岩石圈的接触带,可以说是生物圈的核心部分。

大气圈

水圈

岩石圈

生物圈

生物圈不单独占有任何空间,分别渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。

地球的圈层结构

随着科技的发展,人类的脚步已经跨过了“高山和海”,我们能通过什么方法来了解地球的内部构造呢?

知球知面想知心

知球知面想知心

前苏联科拉钻井(Kola Superdeep Borehole),深达12262米

那我们究竟通过什么方法来了解地球的内部构造呢?

知球知面想知心

地震波

01

地震和地震波

震源深度

震中

等震线

震中距

震 源

将烈度相同的点连成封闭的曲线。

从观测点(如地震台)到震中的直线距离。

震源在地面的垂直投影,即地面正对震源的点。

从震中到震源垂直距离。

地球内部岩石发生断裂引起震动位置

地震波是震源释放的能量波

地面出现的各种破坏现象,都是地震波冲击造成。

地震构造示意图

02

地球的内部圈层

在莫霍面, 纵波和横波速度急增。

在古登堡面,纵波速度骤降,横波则完全消失。

【地球的内部圈层】

地壳

地壳平均厚度约 千米

大陆地壳较厚,平均厚度约 千米;

高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达 千米;

大洋地壳较薄,平均厚度约 千米。

地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

地壳是地面以下、莫霍面以上的固体外壳

17

39 ~41

70

5~10

地壳

地壳上层相对密度较小,

称为:

地壳是地面以下、莫霍面以上的固体外壳

硅铝层

其下的地壳铝含量减少,镁和铁比重增大,相对密度较大,

称为:

硅镁层

陆壳组成:

硅铝层+硅镁层

洋壳组成:

硅镁层

是连续的

硅镁层

地幔

相态:

地幔是地球内部介于地壳和地核之间的圈层,在莫霍面以下到古登堡面以上

地壳

岩石圈

=

+

上地幔顶部

(软流层以上)

固态

物质组成:

含铁、镁的硅酸盐矿物

由上而下,铁、镁含量增加

岩浆主要发源地:

软流层

地核

地核是地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体

相态:

外核:

物质组成:

高温、高压下的铁和镍

外核相对“流动”导致:

地球磁场产生

液态或熔融状态

内核:

固态

做一做

圈层名称 界面 地震波传播特点 圈层特点

地壳

地幔

地核

莫霍面

古登堡面

传播速度比较稳定

陆壳较厚,洋壳较薄

传播速度突然增加

纵波速度骤减,

横波突然消失

具有固态性质,由上而下,铁、镁的含量逐渐增加

外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态,内核为固态

03

地球的外部圈层

【地球的外部圈层】

通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,统称为地球的外部圈层。

大气圈

大气圈是包裹地球的气体层。近地面的大气密度大。随着高度的增加,大气的密度迅速减小。在2000~3000 千米的高空,每立方厘米的空间,平均只有一个气体分子,与星际空间的情况很接近,一般把这个高度作为大气圈的上界。

水圈

水圈由液态水、固态水和气态水组成。按照它们存在的位置和状态,可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。陆地水与人类社会的关系最为密切,它主要可分为地表水和地下水。

生物圈

生物圈是地球上所有生物及其生存环境的总称。生物圈并不单独占有任何空间,而是分别渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,厚度约20 千米。大气圈、水圈、岩石圈的接触带,可以说是生物圈的核心部分。

大气圈

水圈

岩石圈

生物圈

生物圈不单独占有任何空间,分别渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。