7.《包身工》课件 (共48张PPT)

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

包身工

夏

衍

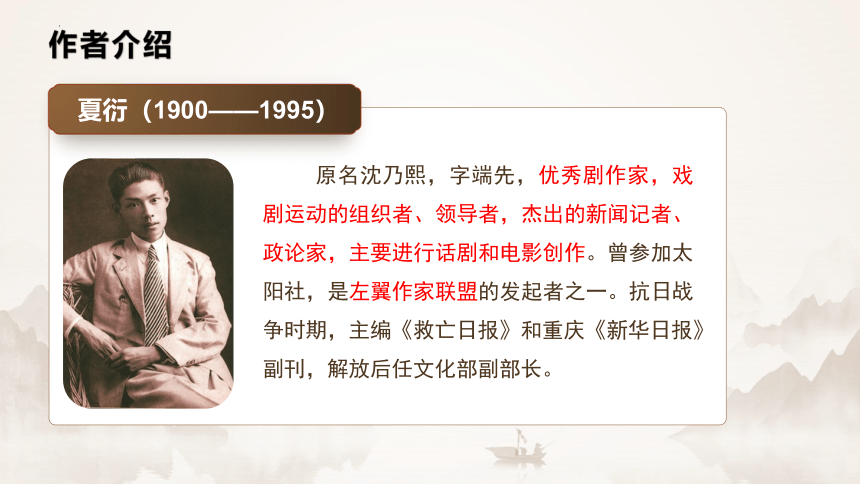

作者介绍

夏衍(1900——1995)

原名沈乃熙,字端先,优秀剧作家,戏剧运动的组织者、领导者,杰出的新闻记者、政论家,主要进行话剧和电影创作。曾参加太阳社,是左翼作家联盟的发起者之一。抗日战争时期,主编《救亡日报》和重庆《新华日报》副刊,解放后任文化部副部长。

作者介绍

著名电影剧作

电影剧本改编

《上海屋檐下》

改编鲁迅的《祝福》

《法西斯细菌》

改编茅盾的《林家铺子》

报告文学《包身工》是现代文学史上第一部报告文学作品

夏衍(1900年10月30日-1995年2月6日),男,汉族,原名沈乃熙,字端先,浙江省余杭县人,毕业于明治专科学校,中国著名文学、电影、戏剧作家和社会活动家,中国左翼电影运动的开拓者、组织者和领导者之一。

他曾获国务院授予“国家有杰出贡献的电影艺术家”称号的荣誉,第30届华鼎奖·中国共产党成立100周年全国优秀电影编剧奖。[1]1995年2月6日,夏衍在北京医院逝世,享年95岁。

他曾获国务院授予“国家有杰出贡献的电影艺术家”称号的荣誉,第30届华鼎奖·中国共产党成立100周年全国优秀电影编剧奖。1995年2月6日,夏衍在北京医院逝世,享年95岁。

读夏衍的报告文学名作《包身工》,仿佛不光在读并且在“看”在“听”——看到形象逼真的画面,听到真切生动的声音。其感受常常就象在观看电影一样。这种感受之所以会产生,是因为作品运用了大量的电影手法,具有了电影文学的特色。

任务一:声画结合——场景画面与解说语音

任务一:声画结合——场景画面与解说语音

请大家聚焦文本,划分场景画面和解说语音的内容层次。

提示:场景画面——写人叙事

解说语音——背景材料

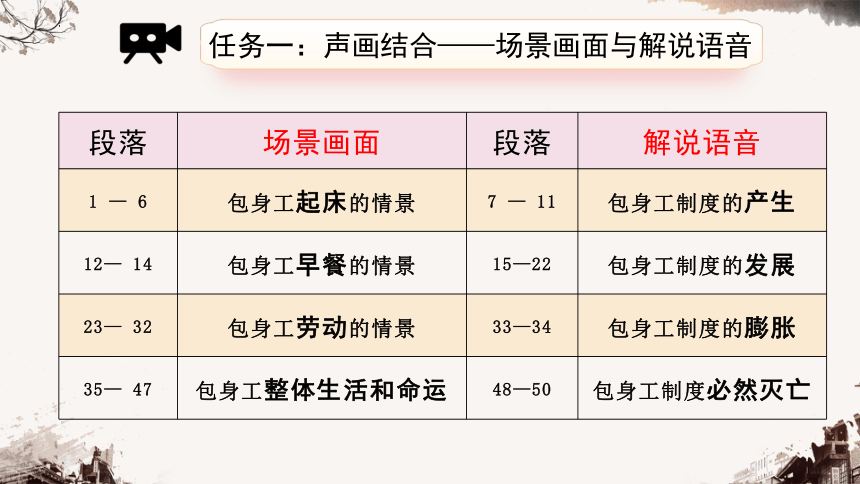

段落 场景画面 段落 解说语音

1 — 6 包身工起床的情景 7 — 11 包身工制度的产生

12— 14 包身工早餐的情景 15—22 包身工制度的发展

23— 32 包身工劳动的情景 33—34 包身工制度的膨胀

35— 47 包身工整体生活和命运 48—50 包身工制度必然灭亡

任务一:声画结合——场景画面与解说语音

段落 场景画面 段落 解说语音

1 — 6 包身工起床的情景 7 — 11 包身工制度的产生

12— 14 包身工早餐的情景 15—22 包身工制度的发展

23— 32 包身工劳动的情景 33—34 包身工制度的膨胀

35— 47 包身工整体生活和命运 48—50 包身工制度必然灭亡

任务一:声画结合——场景画面与解说语音

任务二:画面剪辑——全景镜头与特写镜头

任务二:画面剪辑——全景镜头与特写镜头

1、说说全景镜头“拍摄”了哪些画面?这些画面拼接(排序)的特点和效果?

2、找一找令你心灵震动的特写镜头,分析其特点及作用。

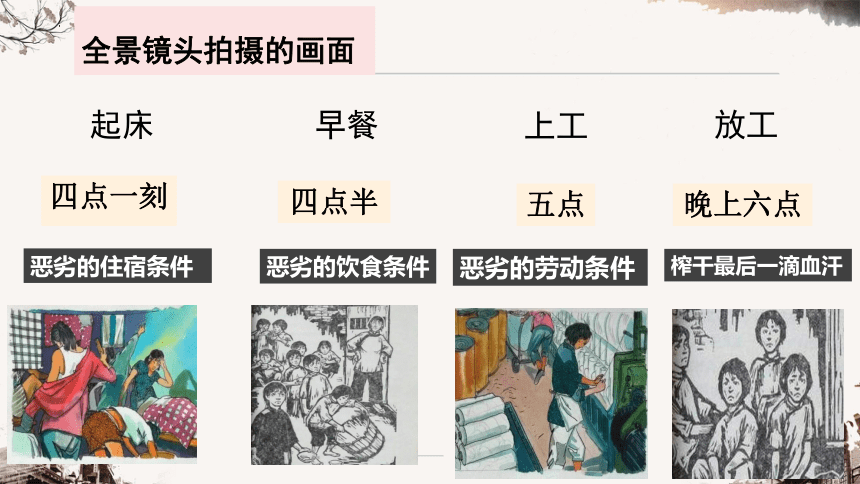

全景镜头拍摄的画面

起床

早餐

上工

四点一刻

四点半

五点

放工

晚上六点

恶劣的住宿条件

恶劣的饮食条件

恶劣的劳动条件

榨干最后一滴血汗

表述 概括

衣

食

住

行

做工

褪色或胜了的短衣,短衫,下面是玄色或是条纹的裤子。破脏的粗布鞋。(第23段)

破脏

短衣乡下气

两粥一饭:早晚吃粥,中午干饭。两“粥”一饭 无菜 量少 不够一人一碗 (第12、13段)

质差

吃不饱

面积约9.32平方来,要容十六七个人吃喝拉撒睡,人均居住面积不到0.6个平方(第3段)

狭窄

恶臭

没有自由,在严密监视下往来于工房与工厂之间,两点一线。(第21段)

没有自由

三大威胁(音响、尘埃、湿气)(第25段)、

三大罚规(殴打、罚工钱、停生意)(第26段)

工钱 三角八

强度大

待遇差

猪狗不如

起床:

七尺阔、十二尺深的工房楼下,横七竖八地躺满了十六七个“猪猡”。跟着这种有威势的喊声,在充满了汗臭、粪臭和湿气的空气里面,她们很快地就像被搅动了的蜂窝一般骚动起来。打呵欠,叹气,寻衣服,穿错了别人

的鞋子,胡乱地踏在别人身上,叫喊,在离开别人头不到一尺的马桶上很响地小便。成人期女孩所共有的害羞的感觉,在这些被叫作“猪猡”的生物中间,已经很迟钝了。半裸体地起来开门,拎裤子争夺马桶,将身体稍稍背转一下就会公然地在男人面前换衣服。(3段)

全景镜头-人物的群像描写

吃粥:

她们一窝蜂地抢一般地盛了一碗,歪着头用舌舔着淋漓在碗边外的粥汁,就四散地蹲伏或者站立在路上和门口。添粥的机会除了特殊的日子,──譬如老板、老板娘的生日,或者发工钱的日子之外,通常是很难有的。轮着揩地板、倒马桶的日子,也有连一碗也轮不到的时候。洋铅桶空了,轮不到盛第一碗的人们还捧着一只空碗,于是老板娘拿起铅桶到锅子里去刮一下锅焦、残粥,再到自来水龙头边去冲一些清水,用她那双才在梳头的油手搅拌一下,气哄哄地放在这些廉价的、不需要更多维持费的“机器”们面前。(13段)

全景镜头-人物的群像描写

上工:

五点钟,上工的汽笛声响了。红砖罐头的盖子──那一扇铁门一推开,就好像鸡鸭一般地无秩序地冲出一大群没有锁链的奴隶。每人手里都拿着一本打印子的簿子,不很讲话,即使讲话也没有什么生气。一出门,这人的河流就分开了,第一厂的朝东,二三五六厂的朝西,走不到一百步,她们就和另一种河流──同在东洋厂工作的“外头工人”们汇在一起。(23段)

全景镜头-人物的群像描写

全景镜头-人物的群像描写宏观速写:背景暗示现场观感:读者参与可视图景:视听冲击特写镜头-典型人物的描写“假病,老子给你医!”一手抓住了头发,狠命地往地上一摔,芦柴棒手脚着地,很像一只在肢体上附有吸盘的乌贼。一脚踢在她的腿上,照例第二、第三脚是不会少的,可是打杂的很快就停止了。后来,据说,因为芦柴棒“露骨”地突出的腿骨,碰痛了他的足趾!打杂的恼了,顺手夺过一盆另一个包身工正在揩桌子的冷水,迎头泼在芦柴棒的头上。这是冬天,外面在刮寒风,芦柴棒遭了这意外的一泼,反射似的跳起身来,于是在门口刷牙的老板娘笑了:“瞧!还不是假病!好好地会爬起来,一盆冷水就医好了。”这只是常有的例子的一个。芦柴棒挨打:恰恰运气坏,一个“东洋婆”走过来了,拿莫温为着要在主子面前显出他的威风,和对东洋婆表示他管督的严厉,打得比平常格外着力。东洋婆望了一会儿,也许是她不喜欢这种不文明的殴打,也许是她要介绍一种更合理的惩戒方法,走近身来,揪住小福子的耳朵,将她扯到太平龙头前面,叫她向着墙壁立着;拿莫温跟着过来,很懂得东洋婆的意思似的,拿起一个丢在地上的皮带盘心子,不怀好意地叫她顶在头上。东洋婆会心地笑了:“这个小姑娘坏得很,懒惰!”拿莫温学着同样生硬的调子说:“这样她就打不成瞌睡了!”这种文明的惩罚,有时候会叫你继续到两小时以上。两小时不做工作,赶不出一天该做的“生活”,那么工资减少又会招致带工老板的殴打,也就是分内的事了。殴打之外还有饿饭、吊起、关黑房间等等方法。小福子挨打:一个月没有回信,她在焦灼,她在希望,也许,她的父亲会到上海来接她回去,可是,回信是捏在老板的手里了。散工回来的时候,老板和两个打杂的站在门口,横肉脸上在发火了,一把扭住她的头发,踢,打,掷,和爆发一般的听不清的嚷骂:“死娼妓,你倒有本领,打断我的家乡路!”“猪猡,一天三餐将你喂昏了!”“揍死你,给大家做个榜样!”“信谁给你写的?讲,讲!”鲜血和惨叫使整个工房的人都怔住了,大家都在发抖,这好像真是一个榜样。打倦了之后,再在老板娘的亭子楼里吊了一晚。这一晚,整屋子除了快要断气的呻吟一般的呼喊之外,再没有别的声音。屏着气,睁着眼,百千个娱隶在黑夜中叹息她们的命运。寄家信的包身工挨打:原文: 一把扭住她的头发,踢,打,掷,和爆发一般的听不清的嚷骂。改写1: 一把狠狠地扭住她的头发,拼命地踢,使劲地打,猛力地掷,和爆发一般的听不清的嚷骂。改写2: 一把扭住她的头发、踢、打、掷,和爆发一般的听不清的嚷骂。殴打者,由打杂的,到拿莫温、东洋婆,再到带工老板,身份大体在逐渐升级,真可谓对待包身工“人人得而欺之”。殴打的原因,于纱厂带工老板而言,按照顺序似乎后者比前者更重,包身工由先前的完全默默承受发展到消极的抵抗;殴打的结果,其它包身工由先前的完全无声无息,到为自己的命运而叹息。特写镜头——巧妙别致的顺序安排特写镜头-典型人物的描写微观勾画细节动作巧妙顺序

任务三:背景解说——历史纵深与理性延展

1. “包身工”这些人是从哪里来的,是怎么来的

2. 为什么要雇佣“包身工”

3. “包身工”作为廉价的劳动力,谁得到了好处

4.“包身工制度”是怎么样的一种制度

历史纵深·揭示本质

深入了解包身工制度

快速浏览课文8—10段、15—22段、34段、48段、49段,思考以下问题。

1. “包身工”这些人是从哪里来的,是怎么来的 (8—10段)

从哪里来:在帝国主义特别是日本帝国主义的经济侵略下,农村破产,特别是灾荒后贫苦农民无法维持生活,只好让儿女到上海当包身工。

怎么来:带工老板用哄骗的方式让让那些无路可走的女孩签订包身契,从而沦为包身工。

“立自愿书人×××,情由当年家中困难,今将少女××自愿包与招工员×××名下带到上海纱厂工作。凭中言明,包得大洋二十元整,以三年满期,先付包洋十元。自进厂之后,听凭招工员教训,不得有违。倘有走失拐带,天年不测,均归该出笔人承认,与招工员无涉,如有头痛伤风,归招工员负责。三年期内,该女工添补衣服,归招工员承担。倘有停工,如数照补。期限×年×月×日满工,满工后,当报招工员数月。恐后无凭,立此包身契据是实。

卖身契

2. 这些东洋厂为什么会雇佣包身工?(15—22段)

客观原因:九·一八事变以后,日本帝国主义对我国的侵略步步深入,我国人民的抗日情绪不断高涨,上海工人运动十分活跃。日本资本家为了避免罢工的威胁,就更大量的雇用包身工来代替普通的自由劳动者。

主观原因:三个原因:可靠(身体属于带工老板,没有做或不做的自由)、安全(知根知底,易于管理;与外界隔绝,可以“安全地”保藏)、廉价(工资不及同类男工的三分之一)。

3. “包身工”作为廉价的劳动力,谁得到了好处 (第11段)

所以,每个带工所带包身工的人数也就表示了他们的手面和财产。少一点儿的,三十五十;多一点儿的,带着一百五十个以上。

带工老板得到了好处

请以“芦柴棒”为例,算算看,带工老板是如何压榨包身工的?

第三年若按第二年末的日工钱三角八分计算,并且就算是“芦柴棒”一年仅干340天,带工老板三年从她身上的收入是359块。

除去包身费二十块,带工老板从“芦柴棒”身上至少榨取了纯利润339块。

芦柴棒现在的工钱是每天三角八,拿去年的工钱三角二做平均,两年来在她身上已经收入了二百三十块了!(第41段)

第二笔账:请以“芦柴棒”为例,算算看,带工老板是如何压榨包身工的?

福临路工房的二千左右的包身工人,隶属在五十个以上的“带工”头手下,少一点的,三十五十,多一点的带着一百五十个以上。(第11段)

每个带工老板带三十、五十甚至一百五十以上的包身工,三年至少可赚 块钱,多者可赚 块钱以上。

全上海当年有24000以上的包身工,她们仅在三年之内至少被带工老板榨取了

块钱以上。

10170

50850

8136000

据《上海解放前后物价资料汇编》和《上海工人运动史》披露:1927年在上海,切面1斤0.07元,猪肉1斤0.28元,棉花1斤0.48元,煤炭1担0.14元,煤油1斤0.06元,肥皂1块0.05元,香烟1盒0.036元,茶叶1斤0.23元,活鸡1斤0.37元,鲜蛋1个0.027元,豆油1斤0.19元,食盐1斤0.043元,白糖1斤0.096元,细布1尺0.107元。

《银元时代生活史》也有类似记载:二十年代的上海,拿了1块钱稿酬,请六七个同学去吃茶,茶资8个铜板,生煎馒头、蟹壳黄等各种小吃也才花去20多个铜板。

《文化人的经济生活》一书则提到:1929年,每块银元兑换两三百个铜板,一两个铜板可以换一只鸡蛋。

其他城市,大抵如此。在重庆,1936年,大米1斤2分5,100斤两块五角钱。

3. “包身工”作为廉价的劳动力,谁得到了好处 (第34段)

(东洋厂飞跃的庞大)

通过1902年与1932年数据对比来看,日本纱厂的发展,日本大财阀三井系由一个厂,不到两万锭子,发展到有六个纱厂、五个布厂,25万个锭子,三千张布机,八千工人和一千二百万元的资本。

如果有20%的利润,资本就会蠢蠢欲动;

如果有50%的利润,资本就会冒险;

如果有100%的利润,资本就敢于冒绞首的危险;

如果有300%的利润,资本就敢于践踏人间一切的法律。

——马克思《资本论》

3. “包身工”作为廉价的劳动力,谁得到了好处 (第34段)

美国一位作家索洛曾在一本书上说过,美国铁路的每一根枕木下面,都横卧着一个爱尔兰工人的尸首。那么,我也这样联想,东洋厂的每一个锭子上面都附托着一个中国奴隶的冤魂!(第34段)

帝国主义及其买办们得到了好处

(东洋厂飞跃的庞大)

4. “包身工制度”是怎么样的一种制度 (第48/49段)

在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实服役的16世纪封建制度下的奴隶!(第49段)

这是一种没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道的制度。

帝国主义经济侵略,加速了中国农村破产,抵抗不了水旱自然灾害;农村破产造成大量劳动力流入城市。帝国主义和中国封建势力勾结起来拼命压榨剥削。

总之,半殖民地半封建的反动统治,是使农村少女变成双重奴隶的社会根源。

总结形成包身工制度的根源

包身工的悲惨生活更使我们这批知识分子感到“灵魂的震动”。我也看过不少描写女工生活的文艺作品,在日本的时候,我也看到过在资本主义世界里一致认为生活水平最低、劳动条件最坏的日本纺织女工的生活,可是拿日本女工来和包身工一比,那就是天堂和地狱了。这时候我才知道,在20世纪的帝国主义经营的工厂里,原来还公然保存着奴隶制度。我感到愤怒,我觉得非把这个人间地狱揭发出来不可……

这个地方既没有所谓国家主权、政府法律,更谈不上生活保障和人身自由。——夏衍《从“包身工”引起的回忆》

理性延展·主旨开拓教材黑夜,静寂的,死一般的长夜。表面上,这儿似乎还没有自觉,还没有团结,还没有反抗,——她们住在一个伟大的锻冶场里面,闪烁的火花常常在她们身边擦过,可是,在这些被强压强榨着的生物,好像连那可以引火,可以燃烧的火种也已经消散掉了。不过,黎明的到来还是没法可抗拒的……黑夜,静寂得像死一般的黑夜,但是,黎明的到来,是无法抗拒的……原文在同一纺织厂工作的还有外头工人,但两者待遇有着明显的差别。这是因为当“拿摩温”对某个外头工人不客气时,会有其他的外头工人挺身而出。 她们身上存在一种“结合力”,会团结起来捍卫自己的权利,不是可以随意欺辱的。而包身工却没有觉醒意识、“团结力”与反抗精神,而是逆来顺受,所以才成为了“顾正红事件”之后外国工厂大量需求的对象。“伟大的锻冶场”既是实指她们工作的纺织厂,也是泛指千千万万开设在中国大地上却欺压工人的帝国工厂。黑夜,静寂的,死一般的长夜。表面上,这儿似乎还没有自觉,还没有团结,还没有反抗,——她们住在一个伟大的锻冶场里面,闪烁的火花常常在她们身边擦过,可是,在这些被强压强榨着的生物,好像连那可以引火,可以燃烧的火种也已经消散掉了。不过,黎明的到来还是没法可抗拒的……“闪烁的火花”是指类似“顾正红事件”一般的工人的反抗活动。教材删去了部分抒情,将黑夜与黎明的到来构成了鲜明的对比,使结尾充满了力量感,表现出作者对光明的到来是深信不疑的。这样虽然遵从了作者的原意,但是却在一定程度上遮蔽了作者对包身工现象完整的思考、面临困顿时的挣扎与选择.予以保留,或许更能体现《包身工》在思维深度上的分量。

包身工所处的时代已经一去不复返了,今天我们为什么

还要学这篇文章

学习这篇文章的意义,是为了让年轻人记住一段历史, 一段国家

贫弱、国民苦难的历史,明确青年一代的时代责任,可以发挥警钟的 作用,警醒人们,铭记历史,永不忘记,绝不允许历史悲剧重演!

警惕当代包身工

往事不堪回首,历史的车轮缓慢向前行,人性的觉醒、文明的进步有一个缓慢的过程,我们不能改变历史,但是可以从我们历史上悲惨的一页中学到很多东西。

旧时的包身工制度已不复存在,今日的劳动者得到社会的认可和赞颂。我们歌唱劳动,我们致敬劳动者!

铭记历史,永不遗忘,绝不允许历史悲剧重演。

新时代包身工

《一颗螺丝掉在地上》

(2014年1月9日)

一颗螺丝掉在地上

在这个加班的夜晚

垂直降落,轻轻一响

不会引起任何人的注意

就像在此之前

某个相同的夜晚

有个人掉在地上

《出租屋》

(2013年12月2日)

十平方米左右的空间

局促,潮湿,终年不见天日

我在这里吃饭,睡觉,拉屎,思考

咳嗽,偏头痛,生老,病不死

昏黄的灯光下我一再发呆,傻笑

来回踱步,低声歌唱,阅读,写诗

每当我打开窗户或者柴门

我都像一位死者

把棺材盖,缓缓推开

在富士康流水线上工作的打工人,他酷爱写诗歌,且诗歌并非风花雪月,而是展现一个“流水线上的小螺丝钉”在“资本”与“机器”之间逐渐异化的状态,真正展现“资本主义如何收割”。他叫许立志,1990年出生的打工者,在2011年2月进入深圳富士康,成为流水线上的一名普通工人,2014年合同期满后到江苏谋生,但不久便返回深圳,9月26日再次与富士康签订为期三年、入职月薪1900元的劳动合同,却在10月1日坠楼身亡。

包身工

夏

衍

作者介绍

夏衍(1900——1995)

原名沈乃熙,字端先,优秀剧作家,戏剧运动的组织者、领导者,杰出的新闻记者、政论家,主要进行话剧和电影创作。曾参加太阳社,是左翼作家联盟的发起者之一。抗日战争时期,主编《救亡日报》和重庆《新华日报》副刊,解放后任文化部副部长。

作者介绍

著名电影剧作

电影剧本改编

《上海屋檐下》

改编鲁迅的《祝福》

《法西斯细菌》

改编茅盾的《林家铺子》

报告文学《包身工》是现代文学史上第一部报告文学作品

夏衍(1900年10月30日-1995年2月6日),男,汉族,原名沈乃熙,字端先,浙江省余杭县人,毕业于明治专科学校,中国著名文学、电影、戏剧作家和社会活动家,中国左翼电影运动的开拓者、组织者和领导者之一。

他曾获国务院授予“国家有杰出贡献的电影艺术家”称号的荣誉,第30届华鼎奖·中国共产党成立100周年全国优秀电影编剧奖。[1]1995年2月6日,夏衍在北京医院逝世,享年95岁。

他曾获国务院授予“国家有杰出贡献的电影艺术家”称号的荣誉,第30届华鼎奖·中国共产党成立100周年全国优秀电影编剧奖。1995年2月6日,夏衍在北京医院逝世,享年95岁。

读夏衍的报告文学名作《包身工》,仿佛不光在读并且在“看”在“听”——看到形象逼真的画面,听到真切生动的声音。其感受常常就象在观看电影一样。这种感受之所以会产生,是因为作品运用了大量的电影手法,具有了电影文学的特色。

任务一:声画结合——场景画面与解说语音

任务一:声画结合——场景画面与解说语音

请大家聚焦文本,划分场景画面和解说语音的内容层次。

提示:场景画面——写人叙事

解说语音——背景材料

段落 场景画面 段落 解说语音

1 — 6 包身工起床的情景 7 — 11 包身工制度的产生

12— 14 包身工早餐的情景 15—22 包身工制度的发展

23— 32 包身工劳动的情景 33—34 包身工制度的膨胀

35— 47 包身工整体生活和命运 48—50 包身工制度必然灭亡

任务一:声画结合——场景画面与解说语音

段落 场景画面 段落 解说语音

1 — 6 包身工起床的情景 7 — 11 包身工制度的产生

12— 14 包身工早餐的情景 15—22 包身工制度的发展

23— 32 包身工劳动的情景 33—34 包身工制度的膨胀

35— 47 包身工整体生活和命运 48—50 包身工制度必然灭亡

任务一:声画结合——场景画面与解说语音

任务二:画面剪辑——全景镜头与特写镜头

任务二:画面剪辑——全景镜头与特写镜头

1、说说全景镜头“拍摄”了哪些画面?这些画面拼接(排序)的特点和效果?

2、找一找令你心灵震动的特写镜头,分析其特点及作用。

全景镜头拍摄的画面

起床

早餐

上工

四点一刻

四点半

五点

放工

晚上六点

恶劣的住宿条件

恶劣的饮食条件

恶劣的劳动条件

榨干最后一滴血汗

表述 概括

衣

食

住

行

做工

褪色或胜了的短衣,短衫,下面是玄色或是条纹的裤子。破脏的粗布鞋。(第23段)

破脏

短衣乡下气

两粥一饭:早晚吃粥,中午干饭。两“粥”一饭 无菜 量少 不够一人一碗 (第12、13段)

质差

吃不饱

面积约9.32平方来,要容十六七个人吃喝拉撒睡,人均居住面积不到0.6个平方(第3段)

狭窄

恶臭

没有自由,在严密监视下往来于工房与工厂之间,两点一线。(第21段)

没有自由

三大威胁(音响、尘埃、湿气)(第25段)、

三大罚规(殴打、罚工钱、停生意)(第26段)

工钱 三角八

强度大

待遇差

猪狗不如

起床:

七尺阔、十二尺深的工房楼下,横七竖八地躺满了十六七个“猪猡”。跟着这种有威势的喊声,在充满了汗臭、粪臭和湿气的空气里面,她们很快地就像被搅动了的蜂窝一般骚动起来。打呵欠,叹气,寻衣服,穿错了别人

的鞋子,胡乱地踏在别人身上,叫喊,在离开别人头不到一尺的马桶上很响地小便。成人期女孩所共有的害羞的感觉,在这些被叫作“猪猡”的生物中间,已经很迟钝了。半裸体地起来开门,拎裤子争夺马桶,将身体稍稍背转一下就会公然地在男人面前换衣服。(3段)

全景镜头-人物的群像描写

吃粥:

她们一窝蜂地抢一般地盛了一碗,歪着头用舌舔着淋漓在碗边外的粥汁,就四散地蹲伏或者站立在路上和门口。添粥的机会除了特殊的日子,──譬如老板、老板娘的生日,或者发工钱的日子之外,通常是很难有的。轮着揩地板、倒马桶的日子,也有连一碗也轮不到的时候。洋铅桶空了,轮不到盛第一碗的人们还捧着一只空碗,于是老板娘拿起铅桶到锅子里去刮一下锅焦、残粥,再到自来水龙头边去冲一些清水,用她那双才在梳头的油手搅拌一下,气哄哄地放在这些廉价的、不需要更多维持费的“机器”们面前。(13段)

全景镜头-人物的群像描写

上工:

五点钟,上工的汽笛声响了。红砖罐头的盖子──那一扇铁门一推开,就好像鸡鸭一般地无秩序地冲出一大群没有锁链的奴隶。每人手里都拿着一本打印子的簿子,不很讲话,即使讲话也没有什么生气。一出门,这人的河流就分开了,第一厂的朝东,二三五六厂的朝西,走不到一百步,她们就和另一种河流──同在东洋厂工作的“外头工人”们汇在一起。(23段)

全景镜头-人物的群像描写

全景镜头-人物的群像描写宏观速写:背景暗示现场观感:读者参与可视图景:视听冲击特写镜头-典型人物的描写“假病,老子给你医!”一手抓住了头发,狠命地往地上一摔,芦柴棒手脚着地,很像一只在肢体上附有吸盘的乌贼。一脚踢在她的腿上,照例第二、第三脚是不会少的,可是打杂的很快就停止了。后来,据说,因为芦柴棒“露骨”地突出的腿骨,碰痛了他的足趾!打杂的恼了,顺手夺过一盆另一个包身工正在揩桌子的冷水,迎头泼在芦柴棒的头上。这是冬天,外面在刮寒风,芦柴棒遭了这意外的一泼,反射似的跳起身来,于是在门口刷牙的老板娘笑了:“瞧!还不是假病!好好地会爬起来,一盆冷水就医好了。”这只是常有的例子的一个。芦柴棒挨打:恰恰运气坏,一个“东洋婆”走过来了,拿莫温为着要在主子面前显出他的威风,和对东洋婆表示他管督的严厉,打得比平常格外着力。东洋婆望了一会儿,也许是她不喜欢这种不文明的殴打,也许是她要介绍一种更合理的惩戒方法,走近身来,揪住小福子的耳朵,将她扯到太平龙头前面,叫她向着墙壁立着;拿莫温跟着过来,很懂得东洋婆的意思似的,拿起一个丢在地上的皮带盘心子,不怀好意地叫她顶在头上。东洋婆会心地笑了:“这个小姑娘坏得很,懒惰!”拿莫温学着同样生硬的调子说:“这样她就打不成瞌睡了!”这种文明的惩罚,有时候会叫你继续到两小时以上。两小时不做工作,赶不出一天该做的“生活”,那么工资减少又会招致带工老板的殴打,也就是分内的事了。殴打之外还有饿饭、吊起、关黑房间等等方法。小福子挨打:一个月没有回信,她在焦灼,她在希望,也许,她的父亲会到上海来接她回去,可是,回信是捏在老板的手里了。散工回来的时候,老板和两个打杂的站在门口,横肉脸上在发火了,一把扭住她的头发,踢,打,掷,和爆发一般的听不清的嚷骂:“死娼妓,你倒有本领,打断我的家乡路!”“猪猡,一天三餐将你喂昏了!”“揍死你,给大家做个榜样!”“信谁给你写的?讲,讲!”鲜血和惨叫使整个工房的人都怔住了,大家都在发抖,这好像真是一个榜样。打倦了之后,再在老板娘的亭子楼里吊了一晚。这一晚,整屋子除了快要断气的呻吟一般的呼喊之外,再没有别的声音。屏着气,睁着眼,百千个娱隶在黑夜中叹息她们的命运。寄家信的包身工挨打:原文: 一把扭住她的头发,踢,打,掷,和爆发一般的听不清的嚷骂。改写1: 一把狠狠地扭住她的头发,拼命地踢,使劲地打,猛力地掷,和爆发一般的听不清的嚷骂。改写2: 一把扭住她的头发、踢、打、掷,和爆发一般的听不清的嚷骂。殴打者,由打杂的,到拿莫温、东洋婆,再到带工老板,身份大体在逐渐升级,真可谓对待包身工“人人得而欺之”。殴打的原因,于纱厂带工老板而言,按照顺序似乎后者比前者更重,包身工由先前的完全默默承受发展到消极的抵抗;殴打的结果,其它包身工由先前的完全无声无息,到为自己的命运而叹息。特写镜头——巧妙别致的顺序安排特写镜头-典型人物的描写微观勾画细节动作巧妙顺序

任务三:背景解说——历史纵深与理性延展

1. “包身工”这些人是从哪里来的,是怎么来的

2. 为什么要雇佣“包身工”

3. “包身工”作为廉价的劳动力,谁得到了好处

4.“包身工制度”是怎么样的一种制度

历史纵深·揭示本质

深入了解包身工制度

快速浏览课文8—10段、15—22段、34段、48段、49段,思考以下问题。

1. “包身工”这些人是从哪里来的,是怎么来的 (8—10段)

从哪里来:在帝国主义特别是日本帝国主义的经济侵略下,农村破产,特别是灾荒后贫苦农民无法维持生活,只好让儿女到上海当包身工。

怎么来:带工老板用哄骗的方式让让那些无路可走的女孩签订包身契,从而沦为包身工。

“立自愿书人×××,情由当年家中困难,今将少女××自愿包与招工员×××名下带到上海纱厂工作。凭中言明,包得大洋二十元整,以三年满期,先付包洋十元。自进厂之后,听凭招工员教训,不得有违。倘有走失拐带,天年不测,均归该出笔人承认,与招工员无涉,如有头痛伤风,归招工员负责。三年期内,该女工添补衣服,归招工员承担。倘有停工,如数照补。期限×年×月×日满工,满工后,当报招工员数月。恐后无凭,立此包身契据是实。

卖身契

2. 这些东洋厂为什么会雇佣包身工?(15—22段)

客观原因:九·一八事变以后,日本帝国主义对我国的侵略步步深入,我国人民的抗日情绪不断高涨,上海工人运动十分活跃。日本资本家为了避免罢工的威胁,就更大量的雇用包身工来代替普通的自由劳动者。

主观原因:三个原因:可靠(身体属于带工老板,没有做或不做的自由)、安全(知根知底,易于管理;与外界隔绝,可以“安全地”保藏)、廉价(工资不及同类男工的三分之一)。

3. “包身工”作为廉价的劳动力,谁得到了好处 (第11段)

所以,每个带工所带包身工的人数也就表示了他们的手面和财产。少一点儿的,三十五十;多一点儿的,带着一百五十个以上。

带工老板得到了好处

请以“芦柴棒”为例,算算看,带工老板是如何压榨包身工的?

第三年若按第二年末的日工钱三角八分计算,并且就算是“芦柴棒”一年仅干340天,带工老板三年从她身上的收入是359块。

除去包身费二十块,带工老板从“芦柴棒”身上至少榨取了纯利润339块。

芦柴棒现在的工钱是每天三角八,拿去年的工钱三角二做平均,两年来在她身上已经收入了二百三十块了!(第41段)

第二笔账:请以“芦柴棒”为例,算算看,带工老板是如何压榨包身工的?

福临路工房的二千左右的包身工人,隶属在五十个以上的“带工”头手下,少一点的,三十五十,多一点的带着一百五十个以上。(第11段)

每个带工老板带三十、五十甚至一百五十以上的包身工,三年至少可赚 块钱,多者可赚 块钱以上。

全上海当年有24000以上的包身工,她们仅在三年之内至少被带工老板榨取了

块钱以上。

10170

50850

8136000

据《上海解放前后物价资料汇编》和《上海工人运动史》披露:1927年在上海,切面1斤0.07元,猪肉1斤0.28元,棉花1斤0.48元,煤炭1担0.14元,煤油1斤0.06元,肥皂1块0.05元,香烟1盒0.036元,茶叶1斤0.23元,活鸡1斤0.37元,鲜蛋1个0.027元,豆油1斤0.19元,食盐1斤0.043元,白糖1斤0.096元,细布1尺0.107元。

《银元时代生活史》也有类似记载:二十年代的上海,拿了1块钱稿酬,请六七个同学去吃茶,茶资8个铜板,生煎馒头、蟹壳黄等各种小吃也才花去20多个铜板。

《文化人的经济生活》一书则提到:1929年,每块银元兑换两三百个铜板,一两个铜板可以换一只鸡蛋。

其他城市,大抵如此。在重庆,1936年,大米1斤2分5,100斤两块五角钱。

3. “包身工”作为廉价的劳动力,谁得到了好处 (第34段)

(东洋厂飞跃的庞大)

通过1902年与1932年数据对比来看,日本纱厂的发展,日本大财阀三井系由一个厂,不到两万锭子,发展到有六个纱厂、五个布厂,25万个锭子,三千张布机,八千工人和一千二百万元的资本。

如果有20%的利润,资本就会蠢蠢欲动;

如果有50%的利润,资本就会冒险;

如果有100%的利润,资本就敢于冒绞首的危险;

如果有300%的利润,资本就敢于践踏人间一切的法律。

——马克思《资本论》

3. “包身工”作为廉价的劳动力,谁得到了好处 (第34段)

美国一位作家索洛曾在一本书上说过,美国铁路的每一根枕木下面,都横卧着一个爱尔兰工人的尸首。那么,我也这样联想,东洋厂的每一个锭子上面都附托着一个中国奴隶的冤魂!(第34段)

帝国主义及其买办们得到了好处

(东洋厂飞跃的庞大)

4. “包身工制度”是怎么样的一种制度 (第48/49段)

在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实服役的16世纪封建制度下的奴隶!(第49段)

这是一种没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道的制度。

帝国主义经济侵略,加速了中国农村破产,抵抗不了水旱自然灾害;农村破产造成大量劳动力流入城市。帝国主义和中国封建势力勾结起来拼命压榨剥削。

总之,半殖民地半封建的反动统治,是使农村少女变成双重奴隶的社会根源。

总结形成包身工制度的根源

包身工的悲惨生活更使我们这批知识分子感到“灵魂的震动”。我也看过不少描写女工生活的文艺作品,在日本的时候,我也看到过在资本主义世界里一致认为生活水平最低、劳动条件最坏的日本纺织女工的生活,可是拿日本女工来和包身工一比,那就是天堂和地狱了。这时候我才知道,在20世纪的帝国主义经营的工厂里,原来还公然保存着奴隶制度。我感到愤怒,我觉得非把这个人间地狱揭发出来不可……

这个地方既没有所谓国家主权、政府法律,更谈不上生活保障和人身自由。——夏衍《从“包身工”引起的回忆》

理性延展·主旨开拓教材黑夜,静寂的,死一般的长夜。表面上,这儿似乎还没有自觉,还没有团结,还没有反抗,——她们住在一个伟大的锻冶场里面,闪烁的火花常常在她们身边擦过,可是,在这些被强压强榨着的生物,好像连那可以引火,可以燃烧的火种也已经消散掉了。不过,黎明的到来还是没法可抗拒的……黑夜,静寂得像死一般的黑夜,但是,黎明的到来,是无法抗拒的……原文在同一纺织厂工作的还有外头工人,但两者待遇有着明显的差别。这是因为当“拿摩温”对某个外头工人不客气时,会有其他的外头工人挺身而出。 她们身上存在一种“结合力”,会团结起来捍卫自己的权利,不是可以随意欺辱的。而包身工却没有觉醒意识、“团结力”与反抗精神,而是逆来顺受,所以才成为了“顾正红事件”之后外国工厂大量需求的对象。“伟大的锻冶场”既是实指她们工作的纺织厂,也是泛指千千万万开设在中国大地上却欺压工人的帝国工厂。黑夜,静寂的,死一般的长夜。表面上,这儿似乎还没有自觉,还没有团结,还没有反抗,——她们住在一个伟大的锻冶场里面,闪烁的火花常常在她们身边擦过,可是,在这些被强压强榨着的生物,好像连那可以引火,可以燃烧的火种也已经消散掉了。不过,黎明的到来还是没法可抗拒的……“闪烁的火花”是指类似“顾正红事件”一般的工人的反抗活动。教材删去了部分抒情,将黑夜与黎明的到来构成了鲜明的对比,使结尾充满了力量感,表现出作者对光明的到来是深信不疑的。这样虽然遵从了作者的原意,但是却在一定程度上遮蔽了作者对包身工现象完整的思考、面临困顿时的挣扎与选择.予以保留,或许更能体现《包身工》在思维深度上的分量。

包身工所处的时代已经一去不复返了,今天我们为什么

还要学这篇文章

学习这篇文章的意义,是为了让年轻人记住一段历史, 一段国家

贫弱、国民苦难的历史,明确青年一代的时代责任,可以发挥警钟的 作用,警醒人们,铭记历史,永不忘记,绝不允许历史悲剧重演!

警惕当代包身工

往事不堪回首,历史的车轮缓慢向前行,人性的觉醒、文明的进步有一个缓慢的过程,我们不能改变历史,但是可以从我们历史上悲惨的一页中学到很多东西。

旧时的包身工制度已不复存在,今日的劳动者得到社会的认可和赞颂。我们歌唱劳动,我们致敬劳动者!

铭记历史,永不遗忘,绝不允许历史悲剧重演。

新时代包身工

《一颗螺丝掉在地上》

(2014年1月9日)

一颗螺丝掉在地上

在这个加班的夜晚

垂直降落,轻轻一响

不会引起任何人的注意

就像在此之前

某个相同的夜晚

有个人掉在地上

《出租屋》

(2013年12月2日)

十平方米左右的空间

局促,潮湿,终年不见天日

我在这里吃饭,睡觉,拉屎,思考

咳嗽,偏头痛,生老,病不死

昏黄的灯光下我一再发呆,傻笑

来回踱步,低声歌唱,阅读,写诗

每当我打开窗户或者柴门

我都像一位死者

把棺材盖,缓缓推开

在富士康流水线上工作的打工人,他酷爱写诗歌,且诗歌并非风花雪月,而是展现一个“流水线上的小螺丝钉”在“资本”与“机器”之间逐渐异化的状态,真正展现“资本主义如何收割”。他叫许立志,1990年出生的打工者,在2011年2月进入深圳富士康,成为流水线上的一名普通工人,2014年合同期满后到江苏谋生,但不久便返回深圳,9月26日再次与富士康签订为期三年、入职月薪1900元的劳动合同,却在10月1日坠楼身亡。