12.1 杠杆 课时作业(含答案) 2023-2024学年物理人教版八年级下册

文档属性

| 名称 | 12.1 杠杆 课时作业(含答案) 2023-2024学年物理人教版八年级下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 179.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-04-04 08:36:52 | ||

图片预览

文档简介

12.1 杠杆

【基础作业】

知识点一 杠杆

1.如图所示,OB是以O点为支点的杠杆,F是作用在杠杆B端的力,图中线段AB与力F的作用线在一条直线上,且OA⊥AB、AC⊥OB,线段 (选填“OA”或“AC”)表示力F的力臂。

2.下列说法正确的是 ( )

A.支点一定在杠杆上

B.动力作用点与阻力作用点一定在支点的两侧

C.力臂一定在杠杆上

D.杠杆的长度一定是动力臂与阻力臂之和

3.如图所示,使用起子向上用力打开瓶盖时,起子可视为杠杆,这时杠杆的支点是 ( )

A.A点 B.B点

C.C点 D.D点

知识点二 杠杆的平衡条件

4.工人使用独轮车搬运石头,相关信息如图所示,车厢和石头所受的总重力G=1200 N,推车时,双手向上的力F= N;如果将这些石头偏向车厢前部装载,推车时,双手向上的力为F',则F' (选填“>”、“=”或“<”)F。

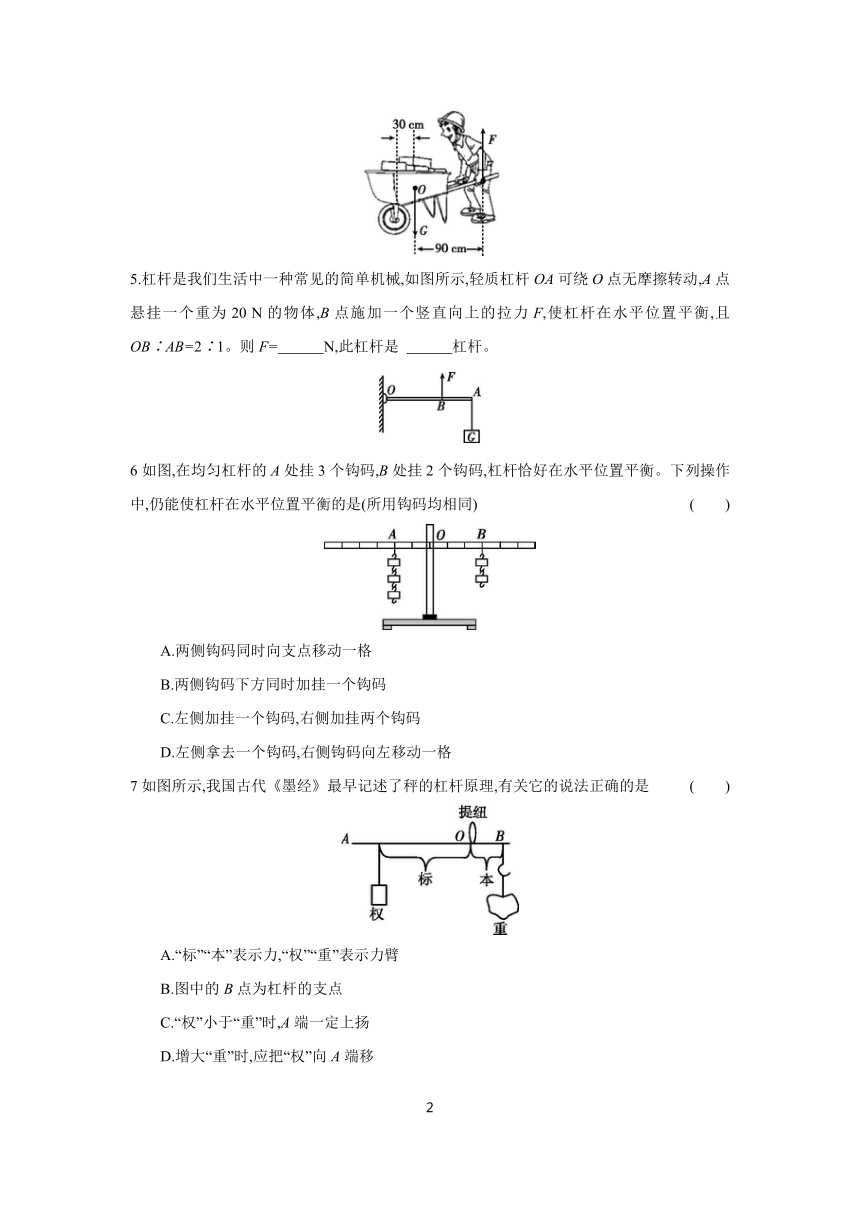

5.杠杆是我们生活中一种常见的简单机械,如图所示,轻质杠杆OA可绕O点无摩擦转动,A点悬挂一个重为20 N的物体,B点施加一个竖直向上的拉力F,使杠杆在水平位置平衡,且OB∶AB=2∶1。则F= N,此杠杆是 杠杆。

6如图,在均匀杠杆的A处挂3个钩码,B处挂2个钩码,杠杆恰好在水平位置平衡。下列操作中,仍能使杠杆在水平位置平衡的是(所用钩码均相同) ( )

A.两侧钩码同时向支点移动一格

B.两侧钩码下方同时加挂一个钩码

C.左侧加挂一个钩码,右侧加挂两个钩码

D.左侧拿去一个钩码,右侧钩码向左移动一格

7如图所示,我国古代《墨经》最早记述了秤的杠杆原理,有关它的说法正确的是 ( )

A.“标”“本”表示力,“权”“重”表示力臂

B.图中的B点为杠杆的支点

C.“权”小于“重”时,A端一定上扬

D.增大“重”时,应把“权”向A端移

知识点三 生活中的杠杆

8.如图,将餐叉平插入玉米粒根部,用手向下压叉柄,玉米粒便在餐叉的撬动下脱落,这一过程中,餐叉相当于一个 ( )

A.省力杠杆 B.费力杠杆

C.等臂杠杆 D.省距离杠杆

9.下列图中的工具,正常使用时省力的是 ( )

A B C D

【素养作业】

10.如图,这是小明用一根木棒撬动水平地面上石头的情景,为了更省力,小明应沿 (选填“竖直”或“垂直木棒”)方向向下压木棒。若想省更多的力,小明可以将作为支点的石块O向

(选填“左”或“右”)适当移动。

11如图所示,OAB为一可绕O点自由转动的轻质杠杆,OA垂直于AB,且OA长度为40 cm,AB长度为30 cm,在OA中点C处挂一质量为1 kg的物块,要求在端点B处施加一个最小的力F,使杠杆在图示位置平衡,则力F的力臂应是 cm,最小的力F是 N。

12.小金将长为0.6 m、质量可忽略不计的木棒搁在肩上,棒的后端A挂一个40 N的物体,肩上支点O离后端A为0.2 m,他用手压住前端B使木棒保持水平平衡,如图所示,小金的质量为50 kg,肩对木棒的支持力大小为 N,人对地面的压力大小为 N。(g取10 N/kg)

13.如图所示,一重力为G,质量分布均匀的木板BC,C端固定在墙壁的转轴上,木板可绕C在竖直面内转动,木板下垫物块A,恰好使木板水平放置,现用水平力F将A由B向C的方向匀速水平推动的过程中,下列说法正确的是 ( )

A.推力F大小始终不变

B.推力F的功率先变大后变小

C.物块A对木板BC的支持力逐渐变大

D.物块A对木板BC的支持力大小始终小于G的大小

14.中医药文化是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。如图,这是用切刀将黄芪切片的示意图,请你在图中画出施加在手柄上A点最小力F的示意图及其力臂L。

15.【探究名称】探究杠杆的平衡条件

【猜想与假设】

猜想一:动力×动力臂=阻力×阻力臂

猜想二:动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离

【设计实验与进行实验】

(1)如图甲所示,应将杠杆两端的螺母向 (选填“左”或“右”)调节,使杠杆在水平位置平衡。

(2)如图乙所示,小明同学挂上钩码并调节钩码的位置,使杠杆水平平衡,记录的数据如表。

(3)改变钩码的 和钩码的位置重复上述实验两次,记录的数据如表。

实验次数 动力 F1/N OB间 距离/cm 阻力 F2/N OA间 距离/cm

小明 1 1.0 5 0.5 10

2 1.5 10 1.0 15

3 1.0 10 2.0 5

小红和小明 4 0.8 15 1.0 10

5 1.4 15 1.0 10

【分析与论证】

根据小明同学的数据可验证猜想 (选填“一”、“二”或“一和二”)是正确的。而小红同学则认为小明同学每组数据中的力臂恰好都等于支点到力的作用点的距离,具有一定的特殊性,还应改变动力或阻力的 进行实验。

于是,小红同学协助小明同学按图丙方式进行实验,获得表中后两组数据。综合分析表中数据可验证猜想 是错误的。若要验证另一种猜想是否正确,必须添加的测量工具是 。

通过以上探究,小明同学真正理解了力臂是支点到 的距离。

参考答案

1.OA

2.A

3.A

4.300 <

5.30 费力

6.D

7.D

8.A

9.B

10.垂直木棒 右

11.50 4

12.60 540

13.C

14.

15.(1)左

(3)数量

【分析与论证】

一和二 方向 二 刻度尺 力的作用线

2

【基础作业】

知识点一 杠杆

1.如图所示,OB是以O点为支点的杠杆,F是作用在杠杆B端的力,图中线段AB与力F的作用线在一条直线上,且OA⊥AB、AC⊥OB,线段 (选填“OA”或“AC”)表示力F的力臂。

2.下列说法正确的是 ( )

A.支点一定在杠杆上

B.动力作用点与阻力作用点一定在支点的两侧

C.力臂一定在杠杆上

D.杠杆的长度一定是动力臂与阻力臂之和

3.如图所示,使用起子向上用力打开瓶盖时,起子可视为杠杆,这时杠杆的支点是 ( )

A.A点 B.B点

C.C点 D.D点

知识点二 杠杆的平衡条件

4.工人使用独轮车搬运石头,相关信息如图所示,车厢和石头所受的总重力G=1200 N,推车时,双手向上的力F= N;如果将这些石头偏向车厢前部装载,推车时,双手向上的力为F',则F' (选填“>”、“=”或“<”)F。

5.杠杆是我们生活中一种常见的简单机械,如图所示,轻质杠杆OA可绕O点无摩擦转动,A点悬挂一个重为20 N的物体,B点施加一个竖直向上的拉力F,使杠杆在水平位置平衡,且OB∶AB=2∶1。则F= N,此杠杆是 杠杆。

6如图,在均匀杠杆的A处挂3个钩码,B处挂2个钩码,杠杆恰好在水平位置平衡。下列操作中,仍能使杠杆在水平位置平衡的是(所用钩码均相同) ( )

A.两侧钩码同时向支点移动一格

B.两侧钩码下方同时加挂一个钩码

C.左侧加挂一个钩码,右侧加挂两个钩码

D.左侧拿去一个钩码,右侧钩码向左移动一格

7如图所示,我国古代《墨经》最早记述了秤的杠杆原理,有关它的说法正确的是 ( )

A.“标”“本”表示力,“权”“重”表示力臂

B.图中的B点为杠杆的支点

C.“权”小于“重”时,A端一定上扬

D.增大“重”时,应把“权”向A端移

知识点三 生活中的杠杆

8.如图,将餐叉平插入玉米粒根部,用手向下压叉柄,玉米粒便在餐叉的撬动下脱落,这一过程中,餐叉相当于一个 ( )

A.省力杠杆 B.费力杠杆

C.等臂杠杆 D.省距离杠杆

9.下列图中的工具,正常使用时省力的是 ( )

A B C D

【素养作业】

10.如图,这是小明用一根木棒撬动水平地面上石头的情景,为了更省力,小明应沿 (选填“竖直”或“垂直木棒”)方向向下压木棒。若想省更多的力,小明可以将作为支点的石块O向

(选填“左”或“右”)适当移动。

11如图所示,OAB为一可绕O点自由转动的轻质杠杆,OA垂直于AB,且OA长度为40 cm,AB长度为30 cm,在OA中点C处挂一质量为1 kg的物块,要求在端点B处施加一个最小的力F,使杠杆在图示位置平衡,则力F的力臂应是 cm,最小的力F是 N。

12.小金将长为0.6 m、质量可忽略不计的木棒搁在肩上,棒的后端A挂一个40 N的物体,肩上支点O离后端A为0.2 m,他用手压住前端B使木棒保持水平平衡,如图所示,小金的质量为50 kg,肩对木棒的支持力大小为 N,人对地面的压力大小为 N。(g取10 N/kg)

13.如图所示,一重力为G,质量分布均匀的木板BC,C端固定在墙壁的转轴上,木板可绕C在竖直面内转动,木板下垫物块A,恰好使木板水平放置,现用水平力F将A由B向C的方向匀速水平推动的过程中,下列说法正确的是 ( )

A.推力F大小始终不变

B.推力F的功率先变大后变小

C.物块A对木板BC的支持力逐渐变大

D.物块A对木板BC的支持力大小始终小于G的大小

14.中医药文化是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。如图,这是用切刀将黄芪切片的示意图,请你在图中画出施加在手柄上A点最小力F的示意图及其力臂L。

15.【探究名称】探究杠杆的平衡条件

【猜想与假设】

猜想一:动力×动力臂=阻力×阻力臂

猜想二:动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离

【设计实验与进行实验】

(1)如图甲所示,应将杠杆两端的螺母向 (选填“左”或“右”)调节,使杠杆在水平位置平衡。

(2)如图乙所示,小明同学挂上钩码并调节钩码的位置,使杠杆水平平衡,记录的数据如表。

(3)改变钩码的 和钩码的位置重复上述实验两次,记录的数据如表。

实验次数 动力 F1/N OB间 距离/cm 阻力 F2/N OA间 距离/cm

小明 1 1.0 5 0.5 10

2 1.5 10 1.0 15

3 1.0 10 2.0 5

小红和小明 4 0.8 15 1.0 10

5 1.4 15 1.0 10

【分析与论证】

根据小明同学的数据可验证猜想 (选填“一”、“二”或“一和二”)是正确的。而小红同学则认为小明同学每组数据中的力臂恰好都等于支点到力的作用点的距离,具有一定的特殊性,还应改变动力或阻力的 进行实验。

于是,小红同学协助小明同学按图丙方式进行实验,获得表中后两组数据。综合分析表中数据可验证猜想 是错误的。若要验证另一种猜想是否正确,必须添加的测量工具是 。

通过以上探究,小明同学真正理解了力臂是支点到 的距离。

参考答案

1.OA

2.A

3.A

4.300 <

5.30 费力

6.D

7.D

8.A

9.B

10.垂直木棒 右

11.50 4

12.60 540

13.C

14.

15.(1)左

(3)数量

【分析与论证】

一和二 方向 二 刻度尺 力的作用线

2