人教版必修二《荷塘月色》教学课件(71张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修二《荷塘月色》教学课件(71张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-10 09:23:52 | ||

图片预览

文档简介

课件71张PPT。荷塘月色朱自清 在中国现代文学史上,有一位作家铮铮铁骨,毛泽东在《别了,司徒雷登》中说他“一身重病,宁可饿死,不领美国的救济粮”,“表现了我们民族的英雄气概”。

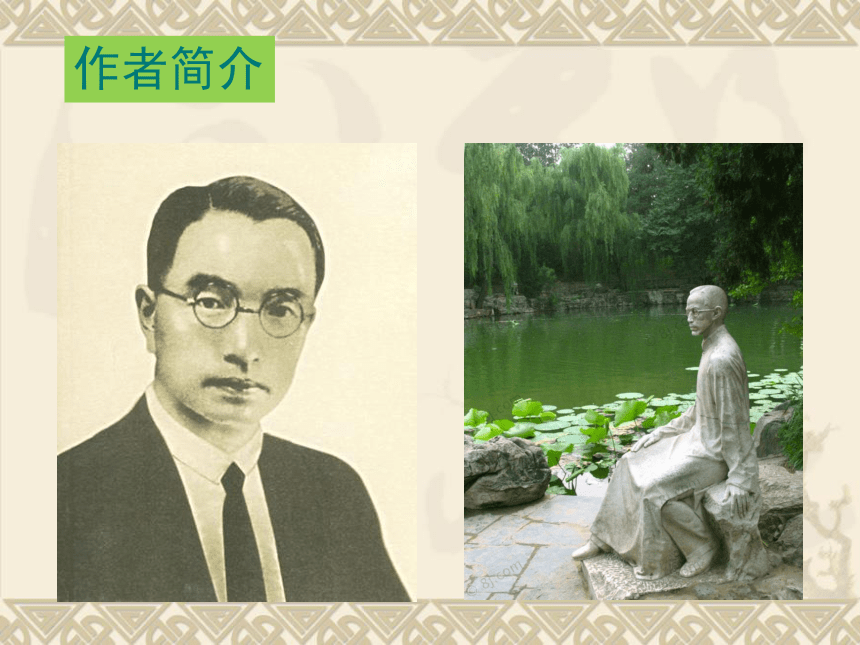

他就是写出了《春》、《背影》、《绿》等著名作品的散文大家、诗人、学者、民主战士朱自清。今天我们学习他的另一篇散文名作《荷塘月色》。作者简介 朱自清(1898-1948),字佩弦,号秋实,(取春华秋实之意)。作者原名“自华”(取自苏东坡“腹有诗书气自华”),后该名“自清”,为勉励自己在困境中不丧志,保持清白,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”,而作者一生都无愧于“自清”二字:清正,清贫,清白,清廉。

现代著名散文家、诗人、学者,民主战士。原籍浙江绍兴。因三代人定居扬州,自己又毕业于当时设在扬州的江苏第八中学高中,且在扬州做过教师,故自称“扬州人”《我是扬州人》。

1916年中学毕业后考入北京大学哲学系,大学期间,受“五四”新文学运动影响,开始创作新诗。1920年毕业后在江苏、浙江等地的中学任教。1923年发表长诗《毁灭》,引起诗坛震动。

1925年,出任清华大学中文系教授,开始研究古典文学,并致力于散文创作。1928年,出版散文集《背影》(《荷塘月色》就收在这本集子中),标志他已成为一个著名的散文家。

1931年,留学英国并漫游欧洲,回国后出版了《欧游杂记》和《伦敦杂记》。

抗战期间,随校南迁,任西南联合大学教授,并完成了《新诗杂话》、《诗言志辩》、《国文教学》等学术著作。抗战胜利后,由昆明返回北京,仍在清华大学任教,并积极支持反对国民党独裁统治的学生运动。1946年7月,著名的民主战士李公朴、闻一多被国民党特务暗杀,他不顾个人安危,出席各界举行的李、闻追悼大会。他还受聘主持整理闻一多遗著,编成《闻一多全集》并作序。

1948年,他身患重病,仍签名《抗议美国扶日政策并拒绝领取美援面粉宣言》,并嘱告家人不买配售面粉,始终保持着一个正直的爱国知识分子的高尚气节和可贵情操。8月20日,病逝于北平,享年51岁。毛泽东在《别了,司徒雷登》一文中赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的救济粮”,“表现了我们民族的英雄气概”。

朱自清有著作27种,共约190万言,包括诗歌、散文、文艺批评、学术研究等。他的代表作品有:《春》《绿》《匆匆》《背影》《威尼斯》《荷塘月色》《桨声灯影里的秦淮河》,他的散文贮满诗意,文风清新、朴实、纯正。

作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、《伦敦杂记》,杂文集《论雅俗共赏》、《标准与尺度》以及一些文艺论著,收在《朱自清文集》里。

题解 荷塘:指朱自清先生当时任教的北京清华大学清华园里的荷花池,是本文所要描绘的特定处所。 月色:月光。点明了时间,是一个有月亮的夜晚。月色是文章描绘的中心,它是作者心目中向往、追求的和谐宁静的境界。荷

花

莲花

芙蕖

芙蓉

水芝

菡萏出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

莲,花之君子者也(周敦颐)有关“荷”的诗句 ①《小池》

--杨万里

泉 眼 无 声 惜 细 流 ,

树 阴 照 水 爱 晴 柔 。

小 荷 才 露 尖 尖 角 ,

早 有 蜻 蜓 立 上 头 。

②《晓出净慈寺送林子方》

杨万里 毕竟西湖六月中,

风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,

映日荷花别样红。 清 水 出 芙 蓉,

天 然 去 雕 饰。③《赠江夏韦太守良宰 》

李白相关图片 1978年秋,清华大学纪念朱自清逝世三十周年时,将原清华园内的古亭命名为“自清亭”,以示纪念。清华园中的荷塘近春园(朱自清《荷塘月色》原址)课文字词生字词:

xiè pì duó wěng mí niǎo nuó

煤屑路 幽僻 踱着 蓊郁 弥望 袅 娜

sè bó qiàn yuàn zhào liǎn jū

羞涩 斑驳 倩影 媛女 櫂 敛 裾

fàn zhuì shāo xì hān wǎn

梵婀玲 点缀 树梢 空隙 酣眠 宛然

听朗读,在听准字音的基础上,感受文本内容,体会其中的情感。

提问:1、既然题目叫做《荷塘月色》那么这篇课文哪些地方写的是荷塘、月色呢?

2、怎么描写荷塘月色的? 月下荷塘

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的… 正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星又如刚出浴的美人微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的. 叶子和花本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕叶子底下是脉脉的流水,遮住了不能见一些颜色,

而叶子却更见风致了!月下的荷塘弥望 田田 出水很高 (比喻) 零星点缀(拟人、博喻)缕缕

(通感) 凝碧、颤动(比喻、拟人)不能见一些颜色 脉脉静

上动

下幽雅宁静( )

( )

( )

( )

( )荷叶

荷花

荷香

荷波

流水结构详解荷塘月色举头望明月,低头思故乡。

——李白《静夜思》

举杯邀明月,对影成三人。

——李白《月下独酌》

露从今夜白,月是故乡明。

——杜甫《月夜忆舍弟》

海上生明月,天涯共此时。

——张九龄《望月怀远》

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

但愿人长久,千里共婵娟。

——苏轼《水调歌头》关于月亮的诗文:月光如流水一般静静地泻在这片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦 虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

月光是隔了树照过来的, 高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般。弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。 塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

荷塘上的月色

正面

侧面月光如流水 静静地泻(比喻)叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦(比喻)朦胧和谐虽是满月,却有

一层淡淡的云,

所以不能朗照(比喻)灌木的黑影---如鬼一般(比喻)

杨柳的倩影---画在荷叶上

光和影和谐--像名曲(通感)

荷塘四周 荷塘的四面,远远近近,高高低低的都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住; 只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾 但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打彩的,是渴睡人的眼。 这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹的是它们的,我什么也没有。

荷塘的四面远远近近 高高低低 阴阴的 乍看像烟雾清幽热闹树远山大意灯光渴睡人的眼蝉声衬托蛙声衬托由远及近、由静及动

月下荷塘与荷塘月色都是纯美的,在欣赏这些美景时作者的心情应该是喜悦的。

但从微弱的路灯光联想到瞌睡人的眼,作者巧妙地把景的描写回复到人的描写。作者沉浸于荷塘月色的一片宁静中,但热闹的蝉声和蛙声打破了周围的宁静,他们的声音惊扰了荷塘和作者的超然、宁静的境界,最后发出“热闹是他们的,我什么都没有”的感叹。

我们这里可以看出,作者的心情又从淡淡的喜悦转为淡淡的哀愁。

作者的心情为什么是淡淡的哀愁呢?

(这几天心里颇不宁静) 时代背景:

本文写于1927年7月。当是蒋介石发动“四·一二”反革命政变,大批共产党人和革命群众惨遭血腥屠杀,白色恐怖笼罩全国。当时作者正任清华大学中国文学系教授,他不满这样黑暗的现实,向往自由光明,但他没有找到正确的道路;他思索、探索中国的前途,却找不到答案。

但作者对黑暗现实的不满,对反动势力的不妥协,对未来美好前景的幻想和追求却是始终如一的。因此文章一开头就说:“这几天心里颇不宁静。”结尾又说:“这令我到底惦着江南了。”这种对黑暗现实不满又百般无奈的情绪,设法排遣忧愁的强烈愿望,在《荷塘月色》中得以含蓄委婉地表现出来。 ① 这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。走路、说话都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻,也可以说是一团火,似乎挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有。 (朱自清,1927年9月17日的一封信》 ② 只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有逃避的一法。……我既不能参加革命与反革命,总得找一个依据,才可姑作安心的过日子了。我是想找一件事,钻了进去,消磨这一生。我终于在国学里找出了一个题目,开始像小儿的学步。这正是往“死路”上走;但我愿意这么走,也就没有法子。 (朱自清《哪里走》1923年2月)

简而言之,此时的朱自清正处在反感于国民党的“反革命”,又对共产党的革命心存疑虑。陷入了不知道往“哪里走”的“惶惶然”中。

因此作者以艺术的笔法,描绘了一幅令人陶醉的月下荷塘美景,充满了诗情画意。这清新、美丽、宁静的大自然正是作者精神的避难所。请快速找出文中能表现出作者情感变化的语句。(练习一)1、这几天心里颇不宁静。2、我也像超出了平常的自己。3、我且受用这无边的荷香月色好了。4、但热闹是它们的,我什么也没有。5、这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。6、这令我到底惦着江南了。颇不宁静寻求宁静暂得宁静问题解答它不但是夜游荷塘的缘由,而且奠定了全篇的感情基调。“颇”字表明不宁静的程度之深。作者不宁静的心绪笼罩全篇。 超出了平常的自己,是指什么都可以想,什么都可以不想,比较自由。说明作者出了门独处时的心态。情感变化分析:1、这几天心里颇不宁静。2、我也像超出了平常的自己。“但”字效果强烈,热闹的蝉鸣蛙鼓反衬周围环境的寂静和作者内心的寂寞.作者在受用了荷香月色之后,心里又不宁静。“什么也没有”极写内心的失落与空虚。情感变化分析:问题解答4、但热闹是它们的,我什么也没有。3、我且受用这无边的荷香月色好了。“且”字表现出作者极欲逃脱现实,但又明知只是暂时解脱、不得已而为之的复杂心态。5、这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

“无福消受”暗示重新面对现实时作者的无奈和悲哀。6、这令我到底惦着江南了。这句话表明作者对黑暗现实的强烈不满和无奈,对自由的向往和追求。问题解答首页这些句子表现作者在矛盾的内心中欲求超脱而不可得的复杂心情。 文章结构

第一部分(1—3):月夜漫步荷塘的缘由及来到荷塘的感受。(点明题旨)

第二部分(4—6):荷塘月色的恬静迷人景色。(主体)

第三部分7—10):荷塘月色的美景引动乡思。(回到现实)从外结构看,作者从家里出来,经小径到荷塘,最后又回到家里。依空间顺序描绘了一次夏夜游。

从内结构看,从情感上看,作者由颇不宁静——渴求宁静——求得片刻宁静——走出宁静----心境回到现实。

求宁静不宁静得宁静出宁静 明线:游踪(外结构)暗线:情感(内结构)出家门踱小路观荷塘赏四周不宁静寻宁静得宁静失宁静淡淡的哀愁

淡淡的喜悦文章结构 总结

本文为写景状物散文。

但这景,绝不是自然之景,而是由抒情话语组织起来和表现出来的,被赋予了情感内涵的审美画面。

情,也不是空洞之物,而是由景象表现出来的具体情感过程。情景相生,情景交融,就能产生出意境,这也是中国古代抒情作品所追求的最高境界。因而,我们在鉴赏散文时,必须从作品里“景”的象征性寓意中,去体味作者所寓于此的“情”。对于景和情,都不可作孤立的片面理解。

本文就是借“荷塘月色”之景抒“这几天颇不宁静”之情。研读课文 问题探究1、谈谈你对第1段“这几天心里颇不宁静”的理解。

● 这句是本文的文眼,直接抒怀,“颇”字含有“非常”“很”之意,表明“不宁静”的程度。以

“颇不不宁静”的心境开篇,交代了独游荷塘的原因,奠定了全文抒情的感情基调。同时暗示了下文出去的目的是寻求解脱。研读课文 问题探究2、第2段描写了那些景物描写?有何特点?有什么作用?

● “幽僻”的路,“蓊蓊郁郁”的树,“淡淡”的月光。

既简洁的概括了荷塘周围的情景,也进一步烘托了作者的内心世界——淡淡的哀愁。研读课文 问题探究3、文章第三自然段在文中有什么重要作用?

第三段是作者的内心独白。

这一段独白,是从不宁静到观赏荷塘月色的怡然自得的一个过渡,表达了作者心灵世界与外部的冲突和寻求摆脱冲突的愿望。

铺垫了下文。

4、文章后面引用《采莲赋》《西洲曲》里的句子,似乎与荷塘月色无关,那作者引用它有何作用?①通过引用《采莲赋》表现了“我”对“热闹”而“风流”的采莲情景的向往以及“无福消受”的惋惜之情。

引用《西洲曲》表现了眼前荷塘没有“流水的影子”的缺憾,和对江南的惦念。

(引用内容本身的意义)

②引用这些有关荷花的诗句,内容上丰富了文章的内涵,语言上增加了诗意。《采莲赋》译文 靓丽少女俊伟男,默默相念荡舟玩; 船头慢慢来回转,盛情酒杯频频传; 桨将划动水草绊,船头微动浮萍散。 姑娘身段多窈窕,白纱绸衫束细腰, 走走停停看动作,绵绵情义难分舍; 春末夏初好时节,莲叶正嫩花出角。 撩水逗乐微微笑,害怕水珠湿裙袄, 忽然才觉船倾斜,起身提裙乐陶陶。

描写采莲嬉戏的美景,热闹风流,洋溢着青春的气息。 描写荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情。同时流露出一个正直知识分子在那个时代里的彷徨苦闷心情。主题归纳月色荷塘,荷塘月色,此夜朦胧素淡景;

思乡怀古,怀古思乡,经年苦闷哀愁情。

上联:曲曲折折荷塘弥望田田莲叶;

下联:蓊蓊郁郁杨柳泻过淡淡月光。

上联:微风过处缕缕清香似渺茫歌声;

下联:黑影落下淡淡月色如和谐名曲。 艺术表现手法 通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。例:

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(嗅觉转为听觉)

(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。(视觉转为听觉)1、通感、比喻本体喻体原句相似点荷叶 白花

(荷花)清香舞女的裙一粒粒

的明珠碧天里

的星星渺茫的

歌声……………………裙与叶子自然舒展的形态

很相似月光下,白色荷 花与一粒粒的明珠相似白花在绿丛中隐约闪烁与

碧天的星星相似渺茫的歌声和微风中荷香的

断断续续,若有若无2、叠词的使用远远近近

高高低低写出了树的错落有致,既开阔又有立体感,用语言平实自然。重重

阴阴

隐隐约约传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了夜色的浓重气氛。 叠词叠字的运用,不仅传神地描写了事物的特征,而且照应了第二段中”蓊蓊郁郁”的树,”阴森森”的小路,读起来节奏鲜明,富有音乐美。3、写景的特点 第一 ,融情入景,情景交融。作者将自己此时的感情巧妙的融入到对眼前景物的描绘之中,收到了情景交融的效果。

第二,抓静态与动态的结合,把荷塘写“活”。而且作者笔下的景物都是“动”的,“静”不过是动的瞬间表现,动与静相互衬托,表现出各自不同的美。

第三,抓虚实的结合,写出了散文的神韵。作者通过想象和联想所描绘出来的景物的特点就是“虚”。对眼前景物客观特点的描绘就是“实”。下注意以下几点:

1)写了哪些景物?

??? 2)景物有哪些特点?

??? 3)作者运用什么方法?

?? 4)景物传达出作者怎样的情感?如何赏析景物描写?高考链接 “他的作品一开始就建立了一种纯正朴实的新鲜作风。” ——李广田

朱自清的散文仍能够满贮着那一种诗意……以江北人的坚忍的头脑,能写出江南风景似的秀丽…… ——郁达夫

他文如其人,风华从朴素出来,幽默从忠厚出来,腴厚从平淡出来。 ——杨振声

朱文心境温厚,节奏舒缓,文字清淡,绝少瑰丽,炽热,悲壮,奇拔的境界,所以咀嚼之余,总有一点中年人的味道。 ——余光中众人评朱自清散文:(练习三)拓展延伸 匆匆(朱自清)

燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了他们罢:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了罢:现在又到了哪里呢?

我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着,八千多日子已经从我手中溜去;像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。去的尽管去了,来的尽管来着;去来的中间,又怎样地匆匆呢?早上我起来的时候,小屋里射进两三方斜斜的太阳。太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了;我也茫茫然跟着旋转。 于是——洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了,伸出手遮挽时,他又从遮挽着的手边过去,天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身上跨过,从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。

在逃去如飞的日子里,在千门万户的世界里的我能做些什么呢?只有徘徊罢了,只有匆匆罢了;在八千多日的匆匆里,除徘徊外,又剩些什么呢?过去的日子如轻烟,被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了;我留着些什么痕迹呢?我何曾留着像游丝样的痕迹呢?我赤裸裸来到这世界,转眼间也将赤裸裸的回去罢?但不能平的,为什么偏要白白走这一遭啊? 你聪明的,告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?

他就是写出了《春》、《背影》、《绿》等著名作品的散文大家、诗人、学者、民主战士朱自清。今天我们学习他的另一篇散文名作《荷塘月色》。作者简介 朱自清(1898-1948),字佩弦,号秋实,(取春华秋实之意)。作者原名“自华”(取自苏东坡“腹有诗书气自华”),后该名“自清”,为勉励自己在困境中不丧志,保持清白,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”,而作者一生都无愧于“自清”二字:清正,清贫,清白,清廉。

现代著名散文家、诗人、学者,民主战士。原籍浙江绍兴。因三代人定居扬州,自己又毕业于当时设在扬州的江苏第八中学高中,且在扬州做过教师,故自称“扬州人”《我是扬州人》。

1916年中学毕业后考入北京大学哲学系,大学期间,受“五四”新文学运动影响,开始创作新诗。1920年毕业后在江苏、浙江等地的中学任教。1923年发表长诗《毁灭》,引起诗坛震动。

1925年,出任清华大学中文系教授,开始研究古典文学,并致力于散文创作。1928年,出版散文集《背影》(《荷塘月色》就收在这本集子中),标志他已成为一个著名的散文家。

1931年,留学英国并漫游欧洲,回国后出版了《欧游杂记》和《伦敦杂记》。

抗战期间,随校南迁,任西南联合大学教授,并完成了《新诗杂话》、《诗言志辩》、《国文教学》等学术著作。抗战胜利后,由昆明返回北京,仍在清华大学任教,并积极支持反对国民党独裁统治的学生运动。1946年7月,著名的民主战士李公朴、闻一多被国民党特务暗杀,他不顾个人安危,出席各界举行的李、闻追悼大会。他还受聘主持整理闻一多遗著,编成《闻一多全集》并作序。

1948年,他身患重病,仍签名《抗议美国扶日政策并拒绝领取美援面粉宣言》,并嘱告家人不买配售面粉,始终保持着一个正直的爱国知识分子的高尚气节和可贵情操。8月20日,病逝于北平,享年51岁。毛泽东在《别了,司徒雷登》一文中赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的救济粮”,“表现了我们民族的英雄气概”。

朱自清有著作27种,共约190万言,包括诗歌、散文、文艺批评、学术研究等。他的代表作品有:《春》《绿》《匆匆》《背影》《威尼斯》《荷塘月色》《桨声灯影里的秦淮河》,他的散文贮满诗意,文风清新、朴实、纯正。

作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、《伦敦杂记》,杂文集《论雅俗共赏》、《标准与尺度》以及一些文艺论著,收在《朱自清文集》里。

题解 荷塘:指朱自清先生当时任教的北京清华大学清华园里的荷花池,是本文所要描绘的特定处所。 月色:月光。点明了时间,是一个有月亮的夜晚。月色是文章描绘的中心,它是作者心目中向往、追求的和谐宁静的境界。荷

花

莲花

芙蕖

芙蓉

水芝

菡萏出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

莲,花之君子者也(周敦颐)有关“荷”的诗句 ①《小池》

--杨万里

泉 眼 无 声 惜 细 流 ,

树 阴 照 水 爱 晴 柔 。

小 荷 才 露 尖 尖 角 ,

早 有 蜻 蜓 立 上 头 。

②《晓出净慈寺送林子方》

杨万里 毕竟西湖六月中,

风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,

映日荷花别样红。 清 水 出 芙 蓉,

天 然 去 雕 饰。③《赠江夏韦太守良宰 》

李白相关图片 1978年秋,清华大学纪念朱自清逝世三十周年时,将原清华园内的古亭命名为“自清亭”,以示纪念。清华园中的荷塘近春园(朱自清《荷塘月色》原址)课文字词生字词:

xiè pì duó wěng mí niǎo nuó

煤屑路 幽僻 踱着 蓊郁 弥望 袅 娜

sè bó qiàn yuàn zhào liǎn jū

羞涩 斑驳 倩影 媛女 櫂 敛 裾

fàn zhuì shāo xì hān wǎn

梵婀玲 点缀 树梢 空隙 酣眠 宛然

听朗读,在听准字音的基础上,感受文本内容,体会其中的情感。

提问:1、既然题目叫做《荷塘月色》那么这篇课文哪些地方写的是荷塘、月色呢?

2、怎么描写荷塘月色的? 月下荷塘

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的… 正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星又如刚出浴的美人微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的. 叶子和花本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕叶子底下是脉脉的流水,遮住了不能见一些颜色,

而叶子却更见风致了!月下的荷塘弥望 田田 出水很高 (比喻) 零星点缀(拟人、博喻)缕缕

(通感) 凝碧、颤动(比喻、拟人)不能见一些颜色 脉脉静

上动

下幽雅宁静( )

( )

( )

( )

( )荷叶

荷花

荷香

荷波

流水结构详解荷塘月色举头望明月,低头思故乡。

——李白《静夜思》

举杯邀明月,对影成三人。

——李白《月下独酌》

露从今夜白,月是故乡明。

——杜甫《月夜忆舍弟》

海上生明月,天涯共此时。

——张九龄《望月怀远》

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

但愿人长久,千里共婵娟。

——苏轼《水调歌头》关于月亮的诗文:月光如流水一般静静地泻在这片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦 虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

月光是隔了树照过来的, 高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般。弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。 塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

荷塘上的月色

正面

侧面月光如流水 静静地泻(比喻)叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦(比喻)朦胧和谐虽是满月,却有

一层淡淡的云,

所以不能朗照(比喻)灌木的黑影---如鬼一般(比喻)

杨柳的倩影---画在荷叶上

光和影和谐--像名曲(通感)

荷塘四周 荷塘的四面,远远近近,高高低低的都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住; 只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾 但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打彩的,是渴睡人的眼。 这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹的是它们的,我什么也没有。

荷塘的四面远远近近 高高低低 阴阴的 乍看像烟雾清幽热闹树远山大意灯光渴睡人的眼蝉声衬托蛙声衬托由远及近、由静及动

月下荷塘与荷塘月色都是纯美的,在欣赏这些美景时作者的心情应该是喜悦的。

但从微弱的路灯光联想到瞌睡人的眼,作者巧妙地把景的描写回复到人的描写。作者沉浸于荷塘月色的一片宁静中,但热闹的蝉声和蛙声打破了周围的宁静,他们的声音惊扰了荷塘和作者的超然、宁静的境界,最后发出“热闹是他们的,我什么都没有”的感叹。

我们这里可以看出,作者的心情又从淡淡的喜悦转为淡淡的哀愁。

作者的心情为什么是淡淡的哀愁呢?

(这几天心里颇不宁静) 时代背景:

本文写于1927年7月。当是蒋介石发动“四·一二”反革命政变,大批共产党人和革命群众惨遭血腥屠杀,白色恐怖笼罩全国。当时作者正任清华大学中国文学系教授,他不满这样黑暗的现实,向往自由光明,但他没有找到正确的道路;他思索、探索中国的前途,却找不到答案。

但作者对黑暗现实的不满,对反动势力的不妥协,对未来美好前景的幻想和追求却是始终如一的。因此文章一开头就说:“这几天心里颇不宁静。”结尾又说:“这令我到底惦着江南了。”这种对黑暗现实不满又百般无奈的情绪,设法排遣忧愁的强烈愿望,在《荷塘月色》中得以含蓄委婉地表现出来。 ① 这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。走路、说话都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻,也可以说是一团火,似乎挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有。 (朱自清,1927年9月17日的一封信》 ② 只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有逃避的一法。……我既不能参加革命与反革命,总得找一个依据,才可姑作安心的过日子了。我是想找一件事,钻了进去,消磨这一生。我终于在国学里找出了一个题目,开始像小儿的学步。这正是往“死路”上走;但我愿意这么走,也就没有法子。 (朱自清《哪里走》1923年2月)

简而言之,此时的朱自清正处在反感于国民党的“反革命”,又对共产党的革命心存疑虑。陷入了不知道往“哪里走”的“惶惶然”中。

因此作者以艺术的笔法,描绘了一幅令人陶醉的月下荷塘美景,充满了诗情画意。这清新、美丽、宁静的大自然正是作者精神的避难所。请快速找出文中能表现出作者情感变化的语句。(练习一)1、这几天心里颇不宁静。2、我也像超出了平常的自己。3、我且受用这无边的荷香月色好了。4、但热闹是它们的,我什么也没有。5、这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。6、这令我到底惦着江南了。颇不宁静寻求宁静暂得宁静问题解答它不但是夜游荷塘的缘由,而且奠定了全篇的感情基调。“颇”字表明不宁静的程度之深。作者不宁静的心绪笼罩全篇。 超出了平常的自己,是指什么都可以想,什么都可以不想,比较自由。说明作者出了门独处时的心态。情感变化分析:1、这几天心里颇不宁静。2、我也像超出了平常的自己。“但”字效果强烈,热闹的蝉鸣蛙鼓反衬周围环境的寂静和作者内心的寂寞.作者在受用了荷香月色之后,心里又不宁静。“什么也没有”极写内心的失落与空虚。情感变化分析:问题解答4、但热闹是它们的,我什么也没有。3、我且受用这无边的荷香月色好了。“且”字表现出作者极欲逃脱现实,但又明知只是暂时解脱、不得已而为之的复杂心态。5、这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

“无福消受”暗示重新面对现实时作者的无奈和悲哀。6、这令我到底惦着江南了。这句话表明作者对黑暗现实的强烈不满和无奈,对自由的向往和追求。问题解答首页这些句子表现作者在矛盾的内心中欲求超脱而不可得的复杂心情。 文章结构

第一部分(1—3):月夜漫步荷塘的缘由及来到荷塘的感受。(点明题旨)

第二部分(4—6):荷塘月色的恬静迷人景色。(主体)

第三部分7—10):荷塘月色的美景引动乡思。(回到现实)从外结构看,作者从家里出来,经小径到荷塘,最后又回到家里。依空间顺序描绘了一次夏夜游。

从内结构看,从情感上看,作者由颇不宁静——渴求宁静——求得片刻宁静——走出宁静----心境回到现实。

求宁静不宁静得宁静出宁静 明线:游踪(外结构)暗线:情感(内结构)出家门踱小路观荷塘赏四周不宁静寻宁静得宁静失宁静淡淡的哀愁

淡淡的喜悦文章结构 总结

本文为写景状物散文。

但这景,绝不是自然之景,而是由抒情话语组织起来和表现出来的,被赋予了情感内涵的审美画面。

情,也不是空洞之物,而是由景象表现出来的具体情感过程。情景相生,情景交融,就能产生出意境,这也是中国古代抒情作品所追求的最高境界。因而,我们在鉴赏散文时,必须从作品里“景”的象征性寓意中,去体味作者所寓于此的“情”。对于景和情,都不可作孤立的片面理解。

本文就是借“荷塘月色”之景抒“这几天颇不宁静”之情。研读课文 问题探究1、谈谈你对第1段“这几天心里颇不宁静”的理解。

● 这句是本文的文眼,直接抒怀,“颇”字含有“非常”“很”之意,表明“不宁静”的程度。以

“颇不不宁静”的心境开篇,交代了独游荷塘的原因,奠定了全文抒情的感情基调。同时暗示了下文出去的目的是寻求解脱。研读课文 问题探究2、第2段描写了那些景物描写?有何特点?有什么作用?

● “幽僻”的路,“蓊蓊郁郁”的树,“淡淡”的月光。

既简洁的概括了荷塘周围的情景,也进一步烘托了作者的内心世界——淡淡的哀愁。研读课文 问题探究3、文章第三自然段在文中有什么重要作用?

第三段是作者的内心独白。

这一段独白,是从不宁静到观赏荷塘月色的怡然自得的一个过渡,表达了作者心灵世界与外部的冲突和寻求摆脱冲突的愿望。

铺垫了下文。

4、文章后面引用《采莲赋》《西洲曲》里的句子,似乎与荷塘月色无关,那作者引用它有何作用?①通过引用《采莲赋》表现了“我”对“热闹”而“风流”的采莲情景的向往以及“无福消受”的惋惜之情。

引用《西洲曲》表现了眼前荷塘没有“流水的影子”的缺憾,和对江南的惦念。

(引用内容本身的意义)

②引用这些有关荷花的诗句,内容上丰富了文章的内涵,语言上增加了诗意。《采莲赋》译文 靓丽少女俊伟男,默默相念荡舟玩; 船头慢慢来回转,盛情酒杯频频传; 桨将划动水草绊,船头微动浮萍散。 姑娘身段多窈窕,白纱绸衫束细腰, 走走停停看动作,绵绵情义难分舍; 春末夏初好时节,莲叶正嫩花出角。 撩水逗乐微微笑,害怕水珠湿裙袄, 忽然才觉船倾斜,起身提裙乐陶陶。

描写采莲嬉戏的美景,热闹风流,洋溢着青春的气息。 描写荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情。同时流露出一个正直知识分子在那个时代里的彷徨苦闷心情。主题归纳月色荷塘,荷塘月色,此夜朦胧素淡景;

思乡怀古,怀古思乡,经年苦闷哀愁情。

上联:曲曲折折荷塘弥望田田莲叶;

下联:蓊蓊郁郁杨柳泻过淡淡月光。

上联:微风过处缕缕清香似渺茫歌声;

下联:黑影落下淡淡月色如和谐名曲。 艺术表现手法 通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。例:

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(嗅觉转为听觉)

(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。(视觉转为听觉)1、通感、比喻本体喻体原句相似点荷叶 白花

(荷花)清香舞女的裙一粒粒

的明珠碧天里

的星星渺茫的

歌声……………………裙与叶子自然舒展的形态

很相似月光下,白色荷 花与一粒粒的明珠相似白花在绿丛中隐约闪烁与

碧天的星星相似渺茫的歌声和微风中荷香的

断断续续,若有若无2、叠词的使用远远近近

高高低低写出了树的错落有致,既开阔又有立体感,用语言平实自然。重重

阴阴

隐隐约约传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了夜色的浓重气氛。 叠词叠字的运用,不仅传神地描写了事物的特征,而且照应了第二段中”蓊蓊郁郁”的树,”阴森森”的小路,读起来节奏鲜明,富有音乐美。3、写景的特点 第一 ,融情入景,情景交融。作者将自己此时的感情巧妙的融入到对眼前景物的描绘之中,收到了情景交融的效果。

第二,抓静态与动态的结合,把荷塘写“活”。而且作者笔下的景物都是“动”的,“静”不过是动的瞬间表现,动与静相互衬托,表现出各自不同的美。

第三,抓虚实的结合,写出了散文的神韵。作者通过想象和联想所描绘出来的景物的特点就是“虚”。对眼前景物客观特点的描绘就是“实”。下注意以下几点:

1)写了哪些景物?

??? 2)景物有哪些特点?

??? 3)作者运用什么方法?

?? 4)景物传达出作者怎样的情感?如何赏析景物描写?高考链接 “他的作品一开始就建立了一种纯正朴实的新鲜作风。” ——李广田

朱自清的散文仍能够满贮着那一种诗意……以江北人的坚忍的头脑,能写出江南风景似的秀丽…… ——郁达夫

他文如其人,风华从朴素出来,幽默从忠厚出来,腴厚从平淡出来。 ——杨振声

朱文心境温厚,节奏舒缓,文字清淡,绝少瑰丽,炽热,悲壮,奇拔的境界,所以咀嚼之余,总有一点中年人的味道。 ——余光中众人评朱自清散文:(练习三)拓展延伸 匆匆(朱自清)

燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了他们罢:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了罢:现在又到了哪里呢?

我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着,八千多日子已经从我手中溜去;像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。去的尽管去了,来的尽管来着;去来的中间,又怎样地匆匆呢?早上我起来的时候,小屋里射进两三方斜斜的太阳。太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了;我也茫茫然跟着旋转。 于是——洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了,伸出手遮挽时,他又从遮挽着的手边过去,天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身上跨过,从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。

在逃去如飞的日子里,在千门万户的世界里的我能做些什么呢?只有徘徊罢了,只有匆匆罢了;在八千多日的匆匆里,除徘徊外,又剩些什么呢?过去的日子如轻烟,被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了;我留着些什么痕迹呢?我何曾留着像游丝样的痕迹呢?我赤裸裸来到这世界,转眼间也将赤裸裸的回去罢?但不能平的,为什么偏要白白走这一遭啊? 你聪明的,告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?