高考历史《礼崩乐坏与思想解放——春秋战国时期的社会转型与百家争鸣》典型模拟题复习资料(含解析)

文档属性

| 名称 | 高考历史《礼崩乐坏与思想解放——春秋战国时期的社会转型与百家争鸣》典型模拟题复习资料(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 945.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-04 18:20:06 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

主题2 礼崩乐坏与思想解放——春秋战国时期的社会转型与百家争鸣

[主题解读] 春秋战国时期中国进入铁器时代,生产力的发展和列国纷争推动了社会的大变革,以家庭为单位的小农经济、中央集权制度、官僚政治、儒家思想初步形成,大动荡、大发展、大繁荣、大转型是春秋战国时期的主要特点。

考向一 春秋战国时期的政治变动

1.(2023·6月浙江选考,3)春秋战国时期,“天下共苦战斗不休”。秦国远交近攻,各个击破,相继灭掉六国,进而开创了“海内为郡县”“天下之事无小大皆决于上”的局面,这表明( )

A.分封制度的终结

B.大一统中央集权国家治理的基本模式形成

C.宗法制度的湮灭

D.中华文明起源到早期国家形成的重大转变

答案 B

解析 春秋战国时期,社会分裂动荡,秦统一六国,开创了专制主义中央集权制度,大一统中央集权国家治理的基本模式形成,B项正确;分封制度在之后的朝代中仍有实行,排除A项;材料未涉及宗法制度的湮灭,排除C项;秦朝并不属于早期国家形态,排除D项。

2.(2022·湖南高考,1)儒家起于鲁,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋,传布于鲁、楚、秦;道家起源于南方,后在楚、齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦。这( )

A.促进了政治统一

B.维系了“学在官府”的局面

C.冲击了贵族政治

D.导致了各诸侯国之间的矛盾

答案 C

解析 根据材料可知,儒家、墨家、道家、法家等诸子百家属于“学在民间”的士族阶层,士族阶层的崛起,打破贵族对政治的垄断,C项正确;材料的主旨与政治统一无关,排除A项;春秋战国时期,“学在官府”的局面已经被打破,排除B项;文化的交流与融合,并不一定导致各诸侯国之间的矛盾,排除D项。

3.(2021·重庆高考,1)西周、春秋时期的“家”,多为一个政治单位,与国对称,即孟子所谓“千乘之国”“百乘之家”;战国至秦汉时期,“家”成为一个社会生产、生活单位,即史书中所谓“编户”“齐民”。造成这种变化的主要原因是( )

A.分封制的瓦解 B.法家思想的发展

C.宗法制的建立 D.儒家思想的影响

答案 A

解析 西周分封制下与国对称的士大夫之家拥有对领地的政治、军事、司法等各种权力,是一个政治单位,战国时期礼崩乐坏,分封制遭到破坏,打破了士大夫的宗族组织,使小家庭变成了普遍的社会基本单位,家成为基本的生产、生活单位,故选A项;法家思想强调严刑峻法,材料中没有体现,排除B项;西周已经实行宗法制,排除C项;战国和秦朝儒家思想受到打击,排除D项。

考向二 春秋战国时期的经济发展与社会变革

1.(2023·全国乙卷,24)孟子说:“五亩之宅,树之以桑,五十(岁)者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十(岁)者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。”这一观点所依托的时代背景是( )

A.休养生息政策的实施

B.井田制度的繁荣

C.农业生产技术的发展

D.商业活动的衰退

答案 C

解析 材料描述的是小农生产生活的景象,根据唯物史观,春秋战国时期,铁器牛耕的出现和使用推动了生产力的发展和生产关系的变革,小农经济产生,故选C项;休养生息政策是源于道家无为而治、顺其自然的观点,与材料无关,排除A项;这一时期井田制走向瓦解,排除B项;随着农业和手工业的发展,春秋战国时期私营工商业不断发展,排除D项。

2.(2022·江苏高考,1)据学者考证,春秋末年,陈国司徒辕颇向封疆内所有的田地征取赋纳。辕颇遭到拥有一定数量田地的国人驱逐,逃亡到郑国。这一考证可以说明( )

A.官僚政治的腐朽

B.贵族与农民阶级矛盾尖锐

C.土地制度的变动

D.诸侯权威遭到卿大夫挑战

答案 C

解析 陈国司徒辕颇因征收田赋被拥有一定数量田地的国人驱逐,这说明当时陈国境内土地私有情况已经出现,土地制度由井田制逐渐向土地私有转变,C项正确;这一时期依然是贵族政治,而非官僚政治,排除A项;国人不属于农民,排除B项;材料未涉及诸侯和卿大夫之间的矛盾,排除D项。

3.(2021·全国乙卷,24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除

B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固

D.社会生产持续发展

答案 D

解析 根据题干并结合所学可知,西周时期诸侯国接受天子分封并进行世袭统治,西周中期至春秋时期,由于生产力不断发展,垦田数量增多,推动了诸侯国内部分封规模的扩大,故D项正确;井田制在战国改革变法中被废除,排除A项;春秋时期,随着诸侯国实力增强,传统分封体制受到冲击,天子权威日益削弱,排除B项;材料信息不能直接体现对诸侯国君权力地位的影响,排除C项。

考向三 百家争鸣

1.(2023·新课标卷,25)荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是( )

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之”

B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

答案 A

解析 “起法正以治之,重刑罚以禁之”出自《荀子·性恶》,荀子主张隆礼重法,重视法与罚对人性的规范,而法家学派代表人物韩非、李斯亦主张以法为工具管理国家、控制臣民,因此他们思想的共同点在于法治,故A项正确。“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”选自《孟子·离娄上》,体现了孟子所主张的“仁政”,B项错误;“道之以德,齐之以礼,有耻且格”出自《论语·为政篇》,体现了孔子“为政以德”的主张,C项错误;“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”选自《道德经》,体现了老子“无为而治”的思想,D项错误。

2.(2022·全国甲卷,24)汉晋时期有多种文本记载,帝尧之时,“天下太和,百姓无事”。有老者“击壤”而戏,围观者称颂帝尧。老者歌云:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食,帝何德于我哉!”上述记载所体现的政治理念最接近( )

A.孔子 B.老子

C.韩非 D.墨子

答案 B

解析 依据材料“天下太和,百姓无事”“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食”可知,反映的是先民过着原始的生活,体现了当时人与自然的和谐,结合所学可知,这与道家老子的“无为”“顺应自然”思想接近,B项正确;孔子主张仁、礼、以德治国,材料信息没有体现,排除A项;韩非主张加强君主专制和中央集权,主张法治,材料信息没有体现,排除C项;墨子主张兼爱、非攻、尚贤等思想,材料没有体现,排除D项。

3.(2022·重庆高考,1)有学者指出,“德”的观念至少在西周已经产生,它既是一种个人的品德,又与天命有关。春秋时期,“德”的神秘意味开始减弱,更强调人的品德和理性,如文献记载:“鬼神非人实亲,惟德是依。”推崇文献中这一观点的先秦思想流派是( )

A.墨家 B.兵家

C.儒家 D.法家

答案 C

解析 材料中春秋时期的“德”强调品德、理性,结合所学知识可知,儒家思想中强调“德”,故选C项;墨家推崇“兼爱”“非攻”等,排除A项;兵家主要为军事思想,排除B项;法家崇尚法治,排除D项。

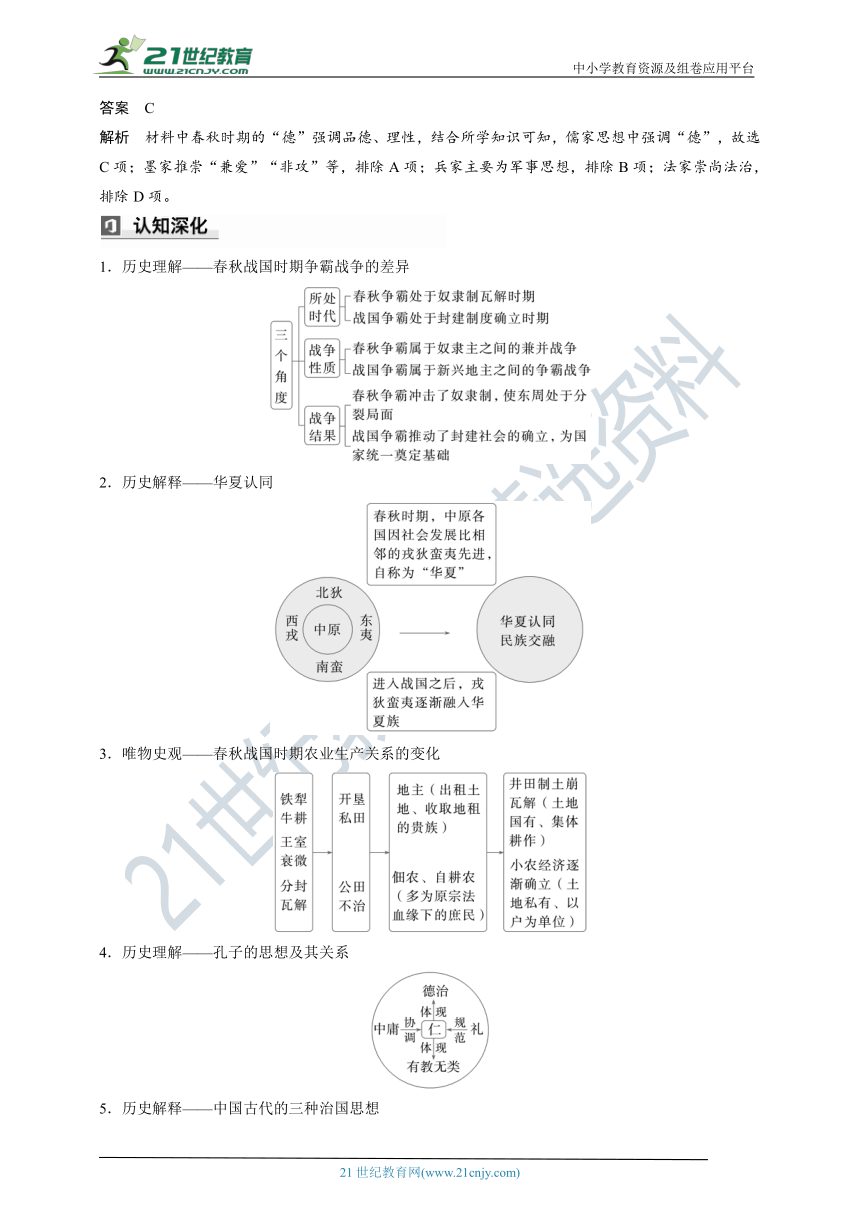

1.历史理解——春秋战国时期争霸战争的差异

2.历史解释——华夏认同

3.唯物史观——春秋战国时期农业生产关系的变化

4.历史理解——孔子的思想及其关系

5.历史解释——中国古代的三种治国思想

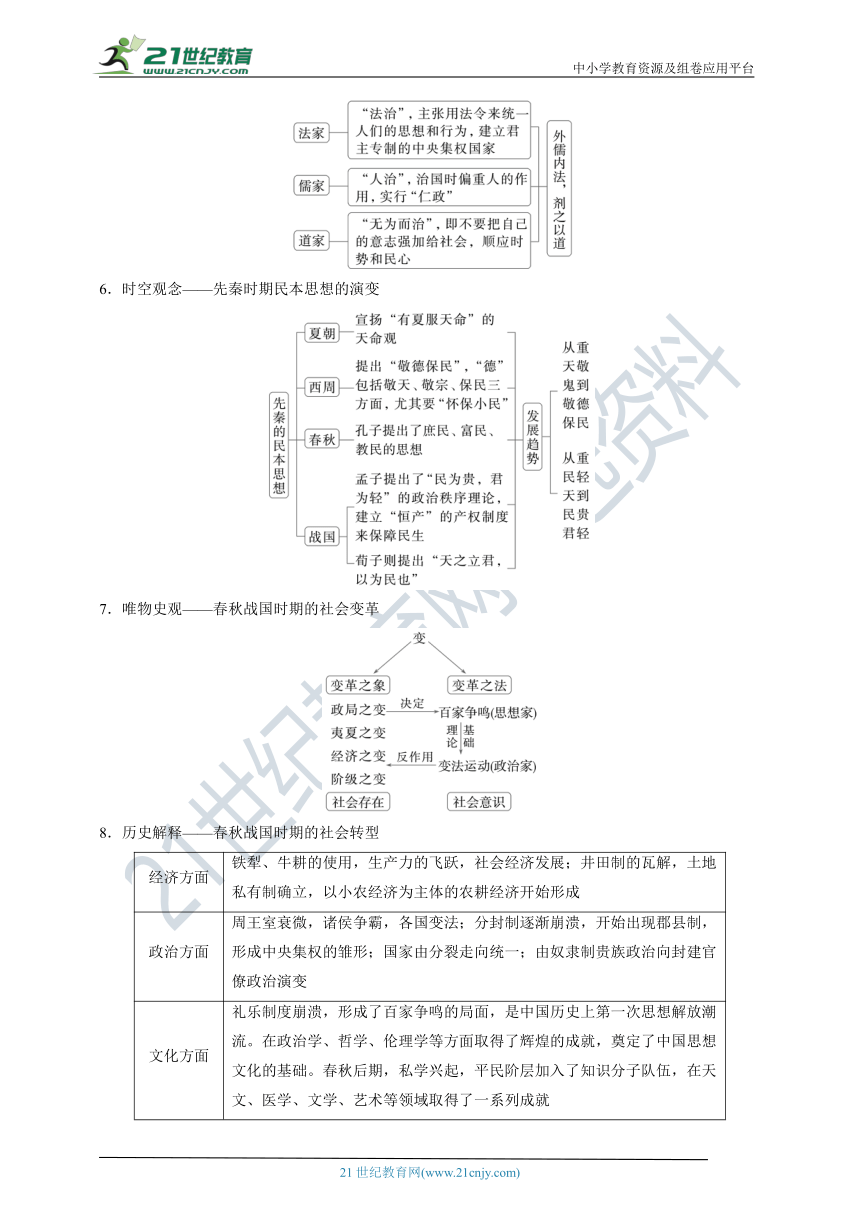

6.时空观念——先秦时期民本思想的演变

7.唯物史观——春秋战国时期的社会变革

8.历史解释——春秋战国时期的社会转型

经济方面 铁犁、牛耕的使用,生产力的飞跃,社会经济发展;井田制的瓦解,土地私有制确立,以小农经济为主体的农耕经济开始形成

政治方面 周王室衰微,诸侯争霸,各国变法;分封制逐渐崩溃,开始出现郡县制,形成中央集权的雏形;国家由分裂走向统一;由奴隶制贵族政治向封建官僚政治演变

文化方面 礼乐制度崩溃,形成了百家争鸣的局面,是中国历史上第一次思想解放潮流。在政治学、哲学、伦理学等方面取得了辉煌的成就,奠定了中国思想文化的基础。春秋后期,私学兴起,平民阶层加入了知识分子队伍,在天文、医学、文学、艺术等领域取得了一系列成就

民族关系 “华夷”观念削弱,华夏族与周边的少数民族在征伐和生产中逐渐交融

军事方面 诸侯国在争霸称雄的战争中,为实现富国强兵,在政治、经济、军事方面推行改革,这在客观上有利于封建因素的成长,促进了新旧体制的更替;大国在争霸战争中相互兼并,实现了区域性的局部统一,加快了全国统一的步伐

视角1 国家制度与社会治理

1.(2023·北京丰台区一模)下列成语典故反映了春秋时期的史事,给它们确定一个主题,最为恰当的是( )

成语 典故

退避三舍 晋文公在即位前流亡时曾被楚成王收留,他许诺如晋楚发生战争将退避三舍(九十里)。后来晋楚相争,两军在城濮相遇,晋军退避三舍

问鼎中原 楚庄王在推行霸业时,曾率军在周王室所在的洛邑郊外耀武扬威,并遣使追问象征王权的九个鼎的大小轻重

孰不可忍 鲁国权臣季氏使用了只有天子才能用八佾(六十四人)的舞乐队。孔子谈到季氏时,愤怒地说:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也!”

A.诸侯争霸 B.战争频繁

C.艺术发展 D.社会变革

答案 D

解析 退避三舍反映的是诸侯国之间的争斗,说明当时诸侯国的实力逐渐增强,问鼎中原则反映出诸侯国对周王权力的觊觎,暗示诸侯国对周王室存在威胁,孰不可忍反映的是当时已经出现了礼崩乐坏的局面,三个成语反映的都是春秋时期王室衰微,诸侯国势力强大而引发的社会变革,故选D项;诸侯争霸、战争频繁说法不全面,排除A、B项;艺术发展与材料无关,排除C项。

2.(2023·沈阳一模)春秋时,齐桓公在“尊王攘夷”旗帜下救卫存燕,晋文公取得城濮之战的胜利,但二人仍需邀请周王室派出使者参与会盟,方能正式成为当时天下的“霸主”。这一情况说明了( )

A.周王室对于各诸侯国还具有很强的控制力

B.齐、晋与周王室同宗同源,需要王室支持

C.军事上的成功不足以支撑齐晋的霸主地位

D.“天下共主”的政治理念依然有一定影响

答案 D

解析 诸侯邀请周王室派出使者参与会盟,说明天下对于周王室还有一定的认同感,其政治符号的意义依然存在,故选D项;当时周王室已经无法有效控制各诸侯国的纷争,排除A项;晋国为姬姓诸侯国,齐国为姜姓,排除B项;据材料“齐桓公在‘尊王攘夷’旗帜下救卫存燕,晋文公取得城濮之战的胜利”说明军事力量是霸主地位的基础和依靠,排除C项。

3.(2023·日照二模)春秋时期,因贵族之间政治斗争导致的逃离本国远走异乡的“出奔”成为普遍现象。春秋前期出奔者多为王室和公室成员,基本是因为“庶孽之乱”;中期,因卿大夫间的斗争和倾轧导致的出奔骤然剧增;后期,士阶层开始出现在出奔队伍中。这表明( )

A.兼并战争日趋激烈 B.等级界限日益模糊

C.社会矛盾不断激化 D.权力中心逐渐下移

答案 D

解析 据材料可知,春秋时期出现礼崩乐坏,出奔人员身份不断变化,这反映了王室衰微,权力下移的现象,故选D项;战国时期主要是兼并战争,春秋时期是争霸战争,排除A项;春秋时期等级界限仍然明显,排除B项;材料强调导致春秋时期出现“出奔”现象的原因是贵族之间政治斗争,排除C项。

4.(2023·齐齐哈尔一模)春秋时期,华夏民族深感异族内迁给华夏文明带来的危机,因此强调“夷夏之辨”。至战国时期,被称为夷狄的许多内迁民族已为华夏族所吸收、交融,出现了华夏居中、“戎夷”分布四方的“五方之民”的观念。这一变化( )

A.说明各个民族之间的差异基本消失

B.有利于大一统政治格局的形成

C.加速了统一多民族封建国家的发展

D.维系了民族政权间的和谐关系

答案 B

解析 春秋战国时期,华夏认同观念产生并得到发展,内迁民族融入华夏族有助于减少民族纷争,推动大一统格局的形成,故选B项;民族差异消失的说法过于绝对,排除A项;统一多民族封建国家建立于秦朝,排除C项;春秋战国时期争战不休,少数民族与华夏族亦有冲突,并未“和谐”,排除D项。

视角2 经济与社会生活

1.(2023·沧州模拟)井田制下农户使用简陋石器、木器,分封的土地耕种不过来,其他荒地也就无暇顾及。但铁犁牛耕使用后,井田之外的荒地被大量开垦出来。人们都在经营新开垦的私田,这就导致要交税的井田荒芜,最终井田制难以为继。材料旨在说明( )

A.农村经济结构瓦解的趋势

B.铁犁牛耕技术的先进性

C.精耕细作生产方式的形成

D.土地私有制确立的原因

答案 D

解析 铁犁牛耕体现了生产力水平的进步,推动了土地私有制的确立,故选D项;农村经济结构瓦解是从鸦片战争后开始的,排除A项;铁犁牛耕确实比石器锄耕先进,但材料强调的是土地制度变化的原因,排除B项;材料体现的是耕作方式的变化,没有体现耕作技术的改进,排除C项。

2.公元前356年,商鞅颁布“分户令”:“民有二男以上不分异者,倍其赋。”该法令出台的社会条件是( )

A.细密的手工业分工

B.华夏民族开始形成

C.铁犁牛耕逐步推广

D.地域性商帮逐渐兴盛

答案 C

解析 春秋战国时期,随着铁犁牛耕逐步推广,商鞅颁布“分户令”,促进了小农经济发展,增加了税收收入和兵役来源,故选C项;细密的手工业分工,与材料主旨不符,排除A项;华夏民族形成,与材料主旨无关,排除B项;明清时期,地域性商帮逐渐兴盛,排除D项。

3.(2023·莆田四模)据表可知,春秋战国时期( )

史料 出处

“珠玉为上币,黄金为中币,刀布为下币” 《管子·国蓄篇》

管仲说“处工就官府,处商就市井,处农就田野……” 《国语·齐语》

“子贡好废(卖出)举(买进),与时转货赀……常相鲁卫,家累千金,卒终于齐” 《史记·仲尼弟子列传》

“周人之俗,治产业、力工商,逐什二(商业利润增至十分之二)以为务” 《史记·苏秦列传》

A.商业活动不受限制 B.城市经济繁荣发展

C.商人社会地位提高 D.商品经济比较活跃

答案 D

解析 材料信息都是商业发展的表现,说明春秋战国时期商品经济比较活跃,故选D项;据材料“处商就市井”可知,商人在专门开辟的“市井”中进行贸易,商业活动范围受限制,排除A项;春秋战国时期随着商业的发展,形成了一些著名都会,但此时城市经济尚达不到繁荣发展的程度,排除B项;战国时期,伴随着重农抑商政策的实施,商人的社会地位较低,排除C项。

4.(2023·海口一模)《管子》中强调,五谷是“万物之主”,是“民之司命”。从这种认识出发,管仲在齐国担任丞相期间,把土地分给农户经营,提出了“均地分力”“相地而衰征”等鼓励开垦、发展农业的政策,根据土地的好坏贫瘠征收赋税。管仲的做法( )

A.奠定了华夏农耕文明根基

B.强化了丞相赋税管理职能

C.加速了西周礼乐制度崩溃

D.承认了土地私有的合法性

答案 D

解析 据材料“把土地分给农户经营”“根据土地的好坏贫瘠征收赋税”体现了土地私有,说明齐国承认了土地私有的合法性,故选D项;华夏农耕文明原始社会末期就已产生,排除A项;材料反映的是土地制度,而不是丞相的职能,排除B项;材料未涉及礼乐制度,排除C项。

5.(2023·临海模拟)读下图,都江堰利用玉垒山和岷江的地势特点,用鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口等调节内江和外江水量,从而实现“水旱从人”。2000年,该工程被列入《世界遗产名录》。据此可知,都江堰水利工程( )

都江堰工程示意图

①沟通了长江与珠江水系 ②蕴含“天人合一”观念 ③有利于农业生产的发展 ④具有“突出的普遍价值”

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

答案 D

解析 秦始皇开凿连接湘水和离水的灵渠,沟通了长江与珠江水系,故①错误;都江堰以充分利用自然资源为人类服务为前提,变害为利,蕴含“天人合一”观念,故②正确;都江堰科学地消除岷江水患,增大农田灌溉面积,促进当地农业生产发展,故③正确;“该工程被列入《世界遗产名录》”说明文化遗产代表着人类文明所留下的辉煌,具有“突出的普遍价值”,故④正确;故选D项。

视角3 文化交流与传播

1.春秋时期的孔子言论是后世研究其思想的重要依据。

孔子言论摘录表

孔子言论 文献出处

孔子素以“博施于民而能济众”为“圣德”,力主“泛爱众”“因民之所利而利之” 《论语·雍也》 《论语·尧曰》

鲁哀公问为政,孔子对以“省力役,薄赋敛,则民富矣” 《孔子家语·贤君》

“盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。” 《论语·季氏》

孔子主张“百姓足,君孰与不足;百姓不足,君孰与足” 《论语·颜渊》

表中的言论,反映了孔子( )

A.为适应时代的需要主张平均主义

B.将富民视为治国安邦的目的

C.倡导为政者减轻广大民众的负担

D.规劝为政者应加强教化民众

答案 C

解析 材料说明孔子的平均主义思想带有劝导为政者节制对人民的搜刮、减轻小农负担的积极意义,故C项正确;材料体现了在奴隶制向封建制急剧变革的时代,孔子的“均无贫”主张无法实施,失去了现实意义,故A项错误;富民与治国安邦的关系仅部分材料涉及,不全面,故排除B项;材料并未涉及教化民众,D项错误。

2.(2023·临沂二模)对于魏、齐等大国的君主,孟子劝之以仁政;对于滕、宋等小国的君主,孟子仍认为只要推行仁政,便可无敌于天下。孟子“仁者无敌”的主张( )

A.指出了当时富国强兵的途径

B.适应了国家统一的历史趋势

C.总结了各国治国理政的经验

D.体现了儒家思想的现实追求

答案 D

解析 “仁者无敌”的意思是施行仁政的君主,必然赢得民众的拥戴,如此则上下一心,众志成城,是无敌于天下的,这体现出儒家思想对社会现实的理想追求,故选D项;题干仅是述及孟子主张君主要施行“仁政”,即统治方式,与“富国强兵”目标无关,排除A项;在战国诸侯纷争形势下,法家思想适应了国家统一的历史趋势,排除B项;题干并没有述及其主张的来源,排除C项。

3.(2023·辽宁二模)2022年发布的《清华大学藏战国竹简》第八辑文献中有记载:“贵贱之位,岂或在它?……虽贫以贱,而信有道,可以驭众、治政、临事、长官。”与上述记载体现的治国之道最接近的是( )

A.“道之以德,齐之以礼”

B.“人法地,地法天,天法道,道法自然”

C.“夫尚贤者,政之本也”

D.“法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争”

答案 C

解析 该文献反对贵贱等级制度和任人唯亲的贵族政治,强调选官需要坚持尚贤的原则,符合墨家的观点,故选C项;“道之以德,齐之以礼”体现了儒家德治、礼治的观点,排除A项;“人法地,地法天,天法道,道法自然”体现了道家顺其自然的政治态度,排除B项;“法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争”体现了法家以法治国的观点,排除D项。

4.(2023·深圳二模)相传周公制礼作乐,春秋战国时期礼崩乐坏,荀子认为“礼别异,乐和同”,礼主“分”,使社会井然有序,乐主“和”,使人人和谐共存。荀子意在强调礼和乐( )

A.导致了阶层固化 B.根植于历史传统

C.维护了君主专制 D.功能上相互补充

答案 D

解析 荀子认为“礼”用于规范等级名分,维护社会秩序稳定,“乐”用于宣传教化,和谐社会关系,体现了二者之间的相互补充,故选D项;“礼”“乐”与社会阶层的流动无直接关系,排除A项;西周时期的礼乐制度主要维护奴隶主贵族的等级关系,而荀子强调的“礼”“乐”体现了新兴地主阶级对国家建设的构想,二者不属于同一范畴,排除B项;荀子所强调的“礼”“乐”主要从国家整体治理和社会秩序的角度分析二者的影响,而不是体现君主个人权力的集中,排除C项。

5.(2023·德州三模)庄子提出:“故圣人行不言之教,道不可致,德不可至。仁可为也,义可亏也,礼相伪也。”荀子则提出:“礼义法度者,是生于圣人之伪,非故生于人之性也。”这反映了两者都认为“礼”( )

A.属于外在制约 B.有违于道义

C.导致社会失序 D.缺乏可行性

答案 A

解析 依据材料可知,二人都认为礼和道义是用来约束人的,B项说法错误,排除;荀子主张礼法并施,他认为礼可以维护社会秩序,并不会导致社会失序,排除C项;荀子主张礼法并施,有可行性,排除D项。

6.《汉书·艺文志》言:“凡诸子百家……蜂出并作,各引一端。”然而先秦诸子虽“各引一端”,但其思想旨趣却有相通之处。以下论述体现了( )

著作 相关论述

《孟子》 问曰:天下恶乎定?吾对曰:定于一

《韩非子》 事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效

《吕氏春秋》 乱莫大于无天子,无天子则强者胜弱……不得休息

A.尊崇天子的意义

B.诸子思想的统一

C.社会转型的诉求

D.中央集权的确立

答案 C

解析 当时诸子百家都主张国家统一,都希望强化集权体制,反映了春秋战国时期贵族政治走向崩溃,逐渐向封建集权体制转型的趋势,故选C项;春秋战国时期王室衰微,分封宗法体制走向解体成为必然的趋势,排除A项;春秋战国时期诸子学派既相互融合,也相互争辩,体现了共性与个性的统一,排除B项;中央集权最终建立是在秦朝,材料涉及的时间是春秋战国时期,排除D项。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

主题2 礼崩乐坏与思想解放——春秋战国时期的社会转型与百家争鸣

[主题解读] 春秋战国时期中国进入铁器时代,生产力的发展和列国纷争推动了社会的大变革,以家庭为单位的小农经济、中央集权制度、官僚政治、儒家思想初步形成,大动荡、大发展、大繁荣、大转型是春秋战国时期的主要特点。

考向一 春秋战国时期的政治变动

1.(2023·6月浙江选考,3)春秋战国时期,“天下共苦战斗不休”。秦国远交近攻,各个击破,相继灭掉六国,进而开创了“海内为郡县”“天下之事无小大皆决于上”的局面,这表明( )

A.分封制度的终结

B.大一统中央集权国家治理的基本模式形成

C.宗法制度的湮灭

D.中华文明起源到早期国家形成的重大转变

答案 B

解析 春秋战国时期,社会分裂动荡,秦统一六国,开创了专制主义中央集权制度,大一统中央集权国家治理的基本模式形成,B项正确;分封制度在之后的朝代中仍有实行,排除A项;材料未涉及宗法制度的湮灭,排除C项;秦朝并不属于早期国家形态,排除D项。

2.(2022·湖南高考,1)儒家起于鲁,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋,传布于鲁、楚、秦;道家起源于南方,后在楚、齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦。这( )

A.促进了政治统一

B.维系了“学在官府”的局面

C.冲击了贵族政治

D.导致了各诸侯国之间的矛盾

答案 C

解析 根据材料可知,儒家、墨家、道家、法家等诸子百家属于“学在民间”的士族阶层,士族阶层的崛起,打破贵族对政治的垄断,C项正确;材料的主旨与政治统一无关,排除A项;春秋战国时期,“学在官府”的局面已经被打破,排除B项;文化的交流与融合,并不一定导致各诸侯国之间的矛盾,排除D项。

3.(2021·重庆高考,1)西周、春秋时期的“家”,多为一个政治单位,与国对称,即孟子所谓“千乘之国”“百乘之家”;战国至秦汉时期,“家”成为一个社会生产、生活单位,即史书中所谓“编户”“齐民”。造成这种变化的主要原因是( )

A.分封制的瓦解 B.法家思想的发展

C.宗法制的建立 D.儒家思想的影响

答案 A

解析 西周分封制下与国对称的士大夫之家拥有对领地的政治、军事、司法等各种权力,是一个政治单位,战国时期礼崩乐坏,分封制遭到破坏,打破了士大夫的宗族组织,使小家庭变成了普遍的社会基本单位,家成为基本的生产、生活单位,故选A项;法家思想强调严刑峻法,材料中没有体现,排除B项;西周已经实行宗法制,排除C项;战国和秦朝儒家思想受到打击,排除D项。

考向二 春秋战国时期的经济发展与社会变革

1.(2023·全国乙卷,24)孟子说:“五亩之宅,树之以桑,五十(岁)者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十(岁)者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。”这一观点所依托的时代背景是( )

A.休养生息政策的实施

B.井田制度的繁荣

C.农业生产技术的发展

D.商业活动的衰退

答案 C

解析 材料描述的是小农生产生活的景象,根据唯物史观,春秋战国时期,铁器牛耕的出现和使用推动了生产力的发展和生产关系的变革,小农经济产生,故选C项;休养生息政策是源于道家无为而治、顺其自然的观点,与材料无关,排除A项;这一时期井田制走向瓦解,排除B项;随着农业和手工业的发展,春秋战国时期私营工商业不断发展,排除D项。

2.(2022·江苏高考,1)据学者考证,春秋末年,陈国司徒辕颇向封疆内所有的田地征取赋纳。辕颇遭到拥有一定数量田地的国人驱逐,逃亡到郑国。这一考证可以说明( )

A.官僚政治的腐朽

B.贵族与农民阶级矛盾尖锐

C.土地制度的变动

D.诸侯权威遭到卿大夫挑战

答案 C

解析 陈国司徒辕颇因征收田赋被拥有一定数量田地的国人驱逐,这说明当时陈国境内土地私有情况已经出现,土地制度由井田制逐渐向土地私有转变,C项正确;这一时期依然是贵族政治,而非官僚政治,排除A项;国人不属于农民,排除B项;材料未涉及诸侯和卿大夫之间的矛盾,排除D项。

3.(2021·全国乙卷,24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除

B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固

D.社会生产持续发展

答案 D

解析 根据题干并结合所学可知,西周时期诸侯国接受天子分封并进行世袭统治,西周中期至春秋时期,由于生产力不断发展,垦田数量增多,推动了诸侯国内部分封规模的扩大,故D项正确;井田制在战国改革变法中被废除,排除A项;春秋时期,随着诸侯国实力增强,传统分封体制受到冲击,天子权威日益削弱,排除B项;材料信息不能直接体现对诸侯国君权力地位的影响,排除C项。

考向三 百家争鸣

1.(2023·新课标卷,25)荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是( )

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之”

B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

答案 A

解析 “起法正以治之,重刑罚以禁之”出自《荀子·性恶》,荀子主张隆礼重法,重视法与罚对人性的规范,而法家学派代表人物韩非、李斯亦主张以法为工具管理国家、控制臣民,因此他们思想的共同点在于法治,故A项正确。“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”选自《孟子·离娄上》,体现了孟子所主张的“仁政”,B项错误;“道之以德,齐之以礼,有耻且格”出自《论语·为政篇》,体现了孔子“为政以德”的主张,C项错误;“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”选自《道德经》,体现了老子“无为而治”的思想,D项错误。

2.(2022·全国甲卷,24)汉晋时期有多种文本记载,帝尧之时,“天下太和,百姓无事”。有老者“击壤”而戏,围观者称颂帝尧。老者歌云:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食,帝何德于我哉!”上述记载所体现的政治理念最接近( )

A.孔子 B.老子

C.韩非 D.墨子

答案 B

解析 依据材料“天下太和,百姓无事”“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食”可知,反映的是先民过着原始的生活,体现了当时人与自然的和谐,结合所学可知,这与道家老子的“无为”“顺应自然”思想接近,B项正确;孔子主张仁、礼、以德治国,材料信息没有体现,排除A项;韩非主张加强君主专制和中央集权,主张法治,材料信息没有体现,排除C项;墨子主张兼爱、非攻、尚贤等思想,材料没有体现,排除D项。

3.(2022·重庆高考,1)有学者指出,“德”的观念至少在西周已经产生,它既是一种个人的品德,又与天命有关。春秋时期,“德”的神秘意味开始减弱,更强调人的品德和理性,如文献记载:“鬼神非人实亲,惟德是依。”推崇文献中这一观点的先秦思想流派是( )

A.墨家 B.兵家

C.儒家 D.法家

答案 C

解析 材料中春秋时期的“德”强调品德、理性,结合所学知识可知,儒家思想中强调“德”,故选C项;墨家推崇“兼爱”“非攻”等,排除A项;兵家主要为军事思想,排除B项;法家崇尚法治,排除D项。

1.历史理解——春秋战国时期争霸战争的差异

2.历史解释——华夏认同

3.唯物史观——春秋战国时期农业生产关系的变化

4.历史理解——孔子的思想及其关系

5.历史解释——中国古代的三种治国思想

6.时空观念——先秦时期民本思想的演变

7.唯物史观——春秋战国时期的社会变革

8.历史解释——春秋战国时期的社会转型

经济方面 铁犁、牛耕的使用,生产力的飞跃,社会经济发展;井田制的瓦解,土地私有制确立,以小农经济为主体的农耕经济开始形成

政治方面 周王室衰微,诸侯争霸,各国变法;分封制逐渐崩溃,开始出现郡县制,形成中央集权的雏形;国家由分裂走向统一;由奴隶制贵族政治向封建官僚政治演变

文化方面 礼乐制度崩溃,形成了百家争鸣的局面,是中国历史上第一次思想解放潮流。在政治学、哲学、伦理学等方面取得了辉煌的成就,奠定了中国思想文化的基础。春秋后期,私学兴起,平民阶层加入了知识分子队伍,在天文、医学、文学、艺术等领域取得了一系列成就

民族关系 “华夷”观念削弱,华夏族与周边的少数民族在征伐和生产中逐渐交融

军事方面 诸侯国在争霸称雄的战争中,为实现富国强兵,在政治、经济、军事方面推行改革,这在客观上有利于封建因素的成长,促进了新旧体制的更替;大国在争霸战争中相互兼并,实现了区域性的局部统一,加快了全国统一的步伐

视角1 国家制度与社会治理

1.(2023·北京丰台区一模)下列成语典故反映了春秋时期的史事,给它们确定一个主题,最为恰当的是( )

成语 典故

退避三舍 晋文公在即位前流亡时曾被楚成王收留,他许诺如晋楚发生战争将退避三舍(九十里)。后来晋楚相争,两军在城濮相遇,晋军退避三舍

问鼎中原 楚庄王在推行霸业时,曾率军在周王室所在的洛邑郊外耀武扬威,并遣使追问象征王权的九个鼎的大小轻重

孰不可忍 鲁国权臣季氏使用了只有天子才能用八佾(六十四人)的舞乐队。孔子谈到季氏时,愤怒地说:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也!”

A.诸侯争霸 B.战争频繁

C.艺术发展 D.社会变革

答案 D

解析 退避三舍反映的是诸侯国之间的争斗,说明当时诸侯国的实力逐渐增强,问鼎中原则反映出诸侯国对周王权力的觊觎,暗示诸侯国对周王室存在威胁,孰不可忍反映的是当时已经出现了礼崩乐坏的局面,三个成语反映的都是春秋时期王室衰微,诸侯国势力强大而引发的社会变革,故选D项;诸侯争霸、战争频繁说法不全面,排除A、B项;艺术发展与材料无关,排除C项。

2.(2023·沈阳一模)春秋时,齐桓公在“尊王攘夷”旗帜下救卫存燕,晋文公取得城濮之战的胜利,但二人仍需邀请周王室派出使者参与会盟,方能正式成为当时天下的“霸主”。这一情况说明了( )

A.周王室对于各诸侯国还具有很强的控制力

B.齐、晋与周王室同宗同源,需要王室支持

C.军事上的成功不足以支撑齐晋的霸主地位

D.“天下共主”的政治理念依然有一定影响

答案 D

解析 诸侯邀请周王室派出使者参与会盟,说明天下对于周王室还有一定的认同感,其政治符号的意义依然存在,故选D项;当时周王室已经无法有效控制各诸侯国的纷争,排除A项;晋国为姬姓诸侯国,齐国为姜姓,排除B项;据材料“齐桓公在‘尊王攘夷’旗帜下救卫存燕,晋文公取得城濮之战的胜利”说明军事力量是霸主地位的基础和依靠,排除C项。

3.(2023·日照二模)春秋时期,因贵族之间政治斗争导致的逃离本国远走异乡的“出奔”成为普遍现象。春秋前期出奔者多为王室和公室成员,基本是因为“庶孽之乱”;中期,因卿大夫间的斗争和倾轧导致的出奔骤然剧增;后期,士阶层开始出现在出奔队伍中。这表明( )

A.兼并战争日趋激烈 B.等级界限日益模糊

C.社会矛盾不断激化 D.权力中心逐渐下移

答案 D

解析 据材料可知,春秋时期出现礼崩乐坏,出奔人员身份不断变化,这反映了王室衰微,权力下移的现象,故选D项;战国时期主要是兼并战争,春秋时期是争霸战争,排除A项;春秋时期等级界限仍然明显,排除B项;材料强调导致春秋时期出现“出奔”现象的原因是贵族之间政治斗争,排除C项。

4.(2023·齐齐哈尔一模)春秋时期,华夏民族深感异族内迁给华夏文明带来的危机,因此强调“夷夏之辨”。至战国时期,被称为夷狄的许多内迁民族已为华夏族所吸收、交融,出现了华夏居中、“戎夷”分布四方的“五方之民”的观念。这一变化( )

A.说明各个民族之间的差异基本消失

B.有利于大一统政治格局的形成

C.加速了统一多民族封建国家的发展

D.维系了民族政权间的和谐关系

答案 B

解析 春秋战国时期,华夏认同观念产生并得到发展,内迁民族融入华夏族有助于减少民族纷争,推动大一统格局的形成,故选B项;民族差异消失的说法过于绝对,排除A项;统一多民族封建国家建立于秦朝,排除C项;春秋战国时期争战不休,少数民族与华夏族亦有冲突,并未“和谐”,排除D项。

视角2 经济与社会生活

1.(2023·沧州模拟)井田制下农户使用简陋石器、木器,分封的土地耕种不过来,其他荒地也就无暇顾及。但铁犁牛耕使用后,井田之外的荒地被大量开垦出来。人们都在经营新开垦的私田,这就导致要交税的井田荒芜,最终井田制难以为继。材料旨在说明( )

A.农村经济结构瓦解的趋势

B.铁犁牛耕技术的先进性

C.精耕细作生产方式的形成

D.土地私有制确立的原因

答案 D

解析 铁犁牛耕体现了生产力水平的进步,推动了土地私有制的确立,故选D项;农村经济结构瓦解是从鸦片战争后开始的,排除A项;铁犁牛耕确实比石器锄耕先进,但材料强调的是土地制度变化的原因,排除B项;材料体现的是耕作方式的变化,没有体现耕作技术的改进,排除C项。

2.公元前356年,商鞅颁布“分户令”:“民有二男以上不分异者,倍其赋。”该法令出台的社会条件是( )

A.细密的手工业分工

B.华夏民族开始形成

C.铁犁牛耕逐步推广

D.地域性商帮逐渐兴盛

答案 C

解析 春秋战国时期,随着铁犁牛耕逐步推广,商鞅颁布“分户令”,促进了小农经济发展,增加了税收收入和兵役来源,故选C项;细密的手工业分工,与材料主旨不符,排除A项;华夏民族形成,与材料主旨无关,排除B项;明清时期,地域性商帮逐渐兴盛,排除D项。

3.(2023·莆田四模)据表可知,春秋战国时期( )

史料 出处

“珠玉为上币,黄金为中币,刀布为下币” 《管子·国蓄篇》

管仲说“处工就官府,处商就市井,处农就田野……” 《国语·齐语》

“子贡好废(卖出)举(买进),与时转货赀……常相鲁卫,家累千金,卒终于齐” 《史记·仲尼弟子列传》

“周人之俗,治产业、力工商,逐什二(商业利润增至十分之二)以为务” 《史记·苏秦列传》

A.商业活动不受限制 B.城市经济繁荣发展

C.商人社会地位提高 D.商品经济比较活跃

答案 D

解析 材料信息都是商业发展的表现,说明春秋战国时期商品经济比较活跃,故选D项;据材料“处商就市井”可知,商人在专门开辟的“市井”中进行贸易,商业活动范围受限制,排除A项;春秋战国时期随着商业的发展,形成了一些著名都会,但此时城市经济尚达不到繁荣发展的程度,排除B项;战国时期,伴随着重农抑商政策的实施,商人的社会地位较低,排除C项。

4.(2023·海口一模)《管子》中强调,五谷是“万物之主”,是“民之司命”。从这种认识出发,管仲在齐国担任丞相期间,把土地分给农户经营,提出了“均地分力”“相地而衰征”等鼓励开垦、发展农业的政策,根据土地的好坏贫瘠征收赋税。管仲的做法( )

A.奠定了华夏农耕文明根基

B.强化了丞相赋税管理职能

C.加速了西周礼乐制度崩溃

D.承认了土地私有的合法性

答案 D

解析 据材料“把土地分给农户经营”“根据土地的好坏贫瘠征收赋税”体现了土地私有,说明齐国承认了土地私有的合法性,故选D项;华夏农耕文明原始社会末期就已产生,排除A项;材料反映的是土地制度,而不是丞相的职能,排除B项;材料未涉及礼乐制度,排除C项。

5.(2023·临海模拟)读下图,都江堰利用玉垒山和岷江的地势特点,用鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口等调节内江和外江水量,从而实现“水旱从人”。2000年,该工程被列入《世界遗产名录》。据此可知,都江堰水利工程( )

都江堰工程示意图

①沟通了长江与珠江水系 ②蕴含“天人合一”观念 ③有利于农业生产的发展 ④具有“突出的普遍价值”

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

答案 D

解析 秦始皇开凿连接湘水和离水的灵渠,沟通了长江与珠江水系,故①错误;都江堰以充分利用自然资源为人类服务为前提,变害为利,蕴含“天人合一”观念,故②正确;都江堰科学地消除岷江水患,增大农田灌溉面积,促进当地农业生产发展,故③正确;“该工程被列入《世界遗产名录》”说明文化遗产代表着人类文明所留下的辉煌,具有“突出的普遍价值”,故④正确;故选D项。

视角3 文化交流与传播

1.春秋时期的孔子言论是后世研究其思想的重要依据。

孔子言论摘录表

孔子言论 文献出处

孔子素以“博施于民而能济众”为“圣德”,力主“泛爱众”“因民之所利而利之” 《论语·雍也》 《论语·尧曰》

鲁哀公问为政,孔子对以“省力役,薄赋敛,则民富矣” 《孔子家语·贤君》

“盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。” 《论语·季氏》

孔子主张“百姓足,君孰与不足;百姓不足,君孰与足” 《论语·颜渊》

表中的言论,反映了孔子( )

A.为适应时代的需要主张平均主义

B.将富民视为治国安邦的目的

C.倡导为政者减轻广大民众的负担

D.规劝为政者应加强教化民众

答案 C

解析 材料说明孔子的平均主义思想带有劝导为政者节制对人民的搜刮、减轻小农负担的积极意义,故C项正确;材料体现了在奴隶制向封建制急剧变革的时代,孔子的“均无贫”主张无法实施,失去了现实意义,故A项错误;富民与治国安邦的关系仅部分材料涉及,不全面,故排除B项;材料并未涉及教化民众,D项错误。

2.(2023·临沂二模)对于魏、齐等大国的君主,孟子劝之以仁政;对于滕、宋等小国的君主,孟子仍认为只要推行仁政,便可无敌于天下。孟子“仁者无敌”的主张( )

A.指出了当时富国强兵的途径

B.适应了国家统一的历史趋势

C.总结了各国治国理政的经验

D.体现了儒家思想的现实追求

答案 D

解析 “仁者无敌”的意思是施行仁政的君主,必然赢得民众的拥戴,如此则上下一心,众志成城,是无敌于天下的,这体现出儒家思想对社会现实的理想追求,故选D项;题干仅是述及孟子主张君主要施行“仁政”,即统治方式,与“富国强兵”目标无关,排除A项;在战国诸侯纷争形势下,法家思想适应了国家统一的历史趋势,排除B项;题干并没有述及其主张的来源,排除C项。

3.(2023·辽宁二模)2022年发布的《清华大学藏战国竹简》第八辑文献中有记载:“贵贱之位,岂或在它?……虽贫以贱,而信有道,可以驭众、治政、临事、长官。”与上述记载体现的治国之道最接近的是( )

A.“道之以德,齐之以礼”

B.“人法地,地法天,天法道,道法自然”

C.“夫尚贤者,政之本也”

D.“法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争”

答案 C

解析 该文献反对贵贱等级制度和任人唯亲的贵族政治,强调选官需要坚持尚贤的原则,符合墨家的观点,故选C项;“道之以德,齐之以礼”体现了儒家德治、礼治的观点,排除A项;“人法地,地法天,天法道,道法自然”体现了道家顺其自然的政治态度,排除B项;“法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争”体现了法家以法治国的观点,排除D项。

4.(2023·深圳二模)相传周公制礼作乐,春秋战国时期礼崩乐坏,荀子认为“礼别异,乐和同”,礼主“分”,使社会井然有序,乐主“和”,使人人和谐共存。荀子意在强调礼和乐( )

A.导致了阶层固化 B.根植于历史传统

C.维护了君主专制 D.功能上相互补充

答案 D

解析 荀子认为“礼”用于规范等级名分,维护社会秩序稳定,“乐”用于宣传教化,和谐社会关系,体现了二者之间的相互补充,故选D项;“礼”“乐”与社会阶层的流动无直接关系,排除A项;西周时期的礼乐制度主要维护奴隶主贵族的等级关系,而荀子强调的“礼”“乐”体现了新兴地主阶级对国家建设的构想,二者不属于同一范畴,排除B项;荀子所强调的“礼”“乐”主要从国家整体治理和社会秩序的角度分析二者的影响,而不是体现君主个人权力的集中,排除C项。

5.(2023·德州三模)庄子提出:“故圣人行不言之教,道不可致,德不可至。仁可为也,义可亏也,礼相伪也。”荀子则提出:“礼义法度者,是生于圣人之伪,非故生于人之性也。”这反映了两者都认为“礼”( )

A.属于外在制约 B.有违于道义

C.导致社会失序 D.缺乏可行性

答案 A

解析 依据材料可知,二人都认为礼和道义是用来约束人的,B项说法错误,排除;荀子主张礼法并施,他认为礼可以维护社会秩序,并不会导致社会失序,排除C项;荀子主张礼法并施,有可行性,排除D项。

6.《汉书·艺文志》言:“凡诸子百家……蜂出并作,各引一端。”然而先秦诸子虽“各引一端”,但其思想旨趣却有相通之处。以下论述体现了( )

著作 相关论述

《孟子》 问曰:天下恶乎定?吾对曰:定于一

《韩非子》 事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效

《吕氏春秋》 乱莫大于无天子,无天子则强者胜弱……不得休息

A.尊崇天子的意义

B.诸子思想的统一

C.社会转型的诉求

D.中央集权的确立

答案 C

解析 当时诸子百家都主张国家统一,都希望强化集权体制,反映了春秋战国时期贵族政治走向崩溃,逐渐向封建集权体制转型的趋势,故选C项;春秋战国时期王室衰微,分封宗法体制走向解体成为必然的趋势,排除A项;春秋战国时期诸子学派既相互融合,也相互争辩,体现了共性与个性的统一,排除B项;中央集权最终建立是在秦朝,材料涉及的时间是春秋战国时期,排除D项。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录