2024年湖南省岳阳县九校联考第一次月考九年级上册历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024年湖南省岳阳县九校联考第一次月考九年级上册历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 457.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-03 23:56:35 | ||

图片预览

文档简介

2024年上学期九年级联考历史试卷(闭卷)

选择题(共16小题,每小题3分,满分48分)

1. 由于铁犁牛耕促进了生产力的发展,井田制瓦解,分封制难以为继,于是王室衰微,诸侯纷争,导致私学兴起,学在官府逐渐下沉到学在民间,如孔子创办私学。这表明了( )

A. 一定时期的文化是一定时期的经济政治的反映 B. 社会意识决定社会存在

C. 儒学是春秋战国时期的主流思想 D. 百家争鸣促进思想领域的繁荣

2.春秋战国时期,中华民族迎来了第一次精神觉醒。有学者认为,孔子是中国历史上较早自觉地、直接地思考政治秩序和社会秩序问题的人,能够佐证这一观点的是( )

A.无为而治 B.为政以德 C.兼爱非攻 D.以法治国

3.唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观和方法论。“在阶级社会中,阶级斗争是历史发展的动力”是唯物史观的重要观点。以下史实中能印证这一观点的有( )

A.民族大交融的形成和影响 B.隋末农民起义的爆发和影响

C.经济中心南移的原因和经过 D.戚继光抗倭的历程和影响

4.魏晋南北朝时期,汉族出现“教以骑射挽强之术”,而少数民族也引进汉族的角抵、缘橦、跳丸等体育活动。材料描述的现象可以印证魏晋南北朝时期( )

A.江南经济不断开发 B.对外交流繁荣兴盛 C.民族文化多元交融 D.政权更替频繁

5.在两汉与隋唐两个大一统时期之间,有一个恰似处于两大历史高峰之间的一段漫长而曲折的“山谷”。这个“山谷”所指的时期是( )

A.夏商周时期 B.魏晋南北朝时期 C.辽宋夏金元时期 D.明清时期

6.元朝统一全国后,南方的书籍成船成车地运到北方。北方士人到南方访友问学,南方士人则终于有机会游历中原诸多的名山大川或孔孟故里等人文胜地。这( )

A.推动了文化交流 B.扩大了元朝疆域 C.消除了民族隔阂 D.加强了边疆管辖

7.有学者认为:“这种政策构筑了隔绝中外的一道堤墙,对中国社会的前进起了阻碍作用。严重影响了经济的发展。同时,也使中国人民与世界潮流隔绝,不明世界大势。”材料中的“这种政策”是( )

A.重农抑商 B.殖民掠夺 C.朝贡贸易 D.闭关锁国

8.矗立在天安门广场的人民英雄纪念碑,是为纪念中国近代以来为反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福而牺牲的人民英雄们而建立的,碑的基座四周镶有十块巨幅汉白玉浮雕,其中第一块的内容就是“虎门销烟”。其主要原因在于虎门销烟( )

A.沉重地打击了英国走私鸦片的奸商 B.由民族英雄林则徐领导并有效禁烟

C.显示了中华民族反侵略的坚强意志 D.英国以此为借口发动了侵华的战争

9.中国共产党的百年奋斗历程,集中彰显了一代又一代共产党人的时代精神,形成了伟大精神的谱系,中国共产党人精神谱系是中华民族屹立于世界民族之林的精神基石。以下体现伟大抗战精神的是( )

A.践行初心、担当使命、对党忠诚、不负人民

B.视死如归、宁死不屈、不畏强暴、血战到底

C.独立自主、顾全大局、严守纪律、艰苦奋斗

D.热爱祖国、服务人民、助人为乐、勤俭节约

10.中共二十大报告指出:“解决台湾问题是中国人自己的事,要由中国人来定。我们坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景,但决不承诺放弃使用武力。”这表明中国( )

A.坚持和完善“一国两制” B.坚定不移推进祖国统一大业

C.武力统一成为大势所趋 D.谴责外部势力干涉台湾问题

11.年夜饭是中国人一年中最丰盛的一顿饭。20世纪六七十年代,吃得“一清(水清)二白(指仅仅是大白菜)”。进入八十年代,年夜饭里肉、蛋、禽等渐渐丰富。九十年代,海外食品引进国内,菜肴也变得丰富多彩。这一变化主要得益于( )

A.改革开放的推进 B.互联网的发展 C.三大改造的完成 D.中国梦的实现

12.“已知最早纺织棉花的人类群体是生活在印度河谷的农民……棉花最初传入欧洲,是伊斯兰教扩张的结果。大多数西欧语言中的‘棉花’一词都借用了阿拉伯语qutun,法语中为coton,英语则是cotton。”材料旨在说明( )

A.西欧语言发源于阿拉伯 B.伊斯兰教扩张给他国人民带来灾难

C.棉花是印度独有的植物 D.阿拉伯人是沟通东西方文明的桥梁

13.1170年《英王亨利二世给予林肯城的特许状》提到“将林肯城人民在英王爱德华、威廉与亨利时代所享有之自由、习惯于法律赐予彼此等”该材料反映的是( )

A.雅典的民主政治 B.封君封臣制度 C.城市的自由与自治 D.大学的自治地位

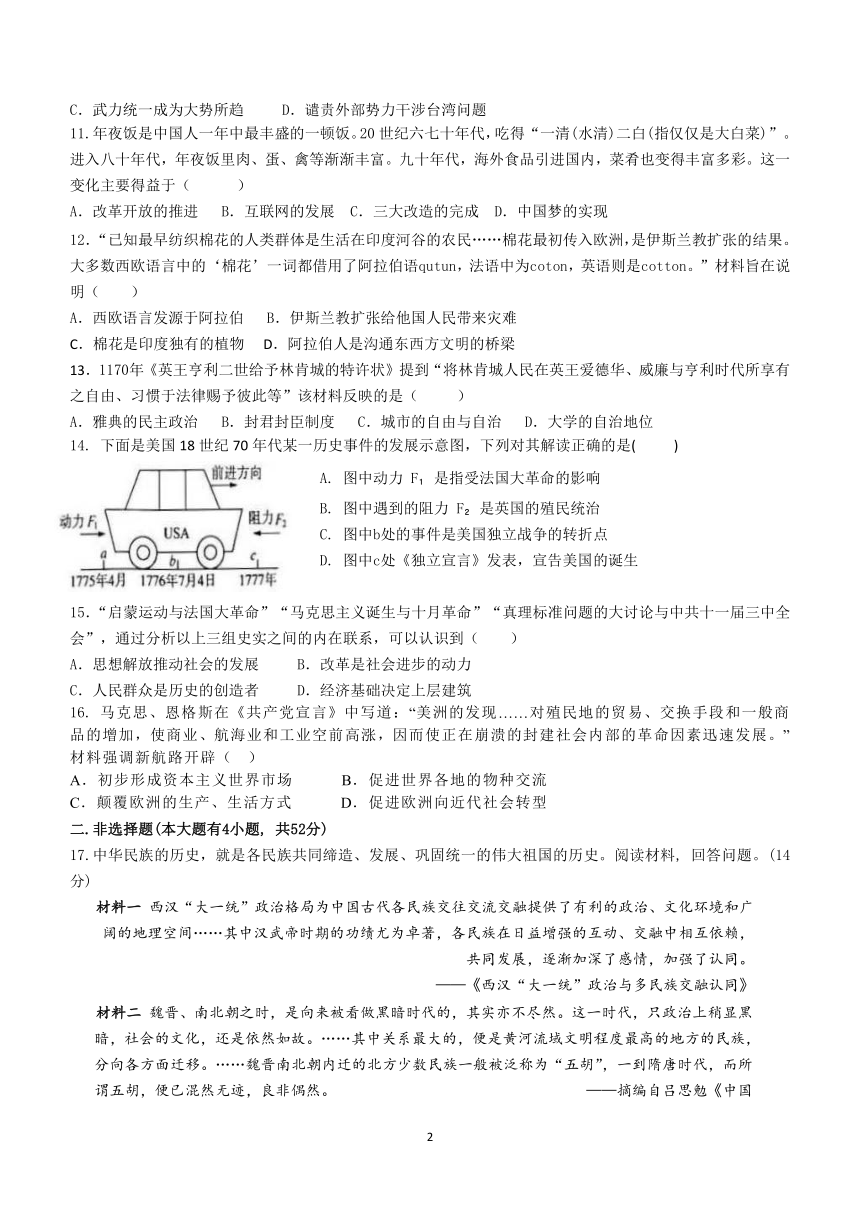

14. 下面是美国18世纪70年代某一历史事件的发展示意图,下列对其解读正确的是( )

A. 图中动力 F 是指受法国大革命的影响

B. 图中遇到的阻力 F 是英国的殖民统治

C. 图中b处的事件是美国独立战争的转折点

D. 图中c处《独立宣言》发表,宣告美国的诞生

15.“启蒙运动与法国大革命”“马克思主义诞生与十月革命”“真理标准问题的大讨论与中共十一届三中全会”,通过分析以上三组史实之间的内在联系,可以认识到( )

A.思想解放推动社会的发展 B.改革是社会进步的动力

C.人民群众是历史的创造者 D.经济基础决定上层建筑

16. 马克思、恩格斯在《共产党宣言》中写道:“美洲的发现……对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”材料强调新航路开辟( )

A.初步形成资本主义世界市场 B.促进世界各地的物种交流

C.颠覆欧洲的生产、生活方式 D.促进欧洲向近代社会转型

二.非选择题(本大题有4小题, 共52分)

17.中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。阅读材料, 回答问题。(14分)

材料一 西汉“大一统”政治格局为中国古代各民族交往交流交融提供了有利的政治、文化环境和广阔的地理空间……其中汉武帝时期的功绩尤为卓著,各民族在日益增强的互动、交融中相互依赖,共同发展,逐渐加深了感情,加强了认同。

——《西汉“大一统”政治与多民族交融认同》

材料二 魏晋、南北朝之时,是向来被看做黑暗时代的,其实亦不尽然。这一时代,只政治上稍显黑暗,社会的文化,还是依然如故。……其中关系最大的,便是黄河流域文明程度最高的地方的民族,分向各方面迁移。……魏晋南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡”,一到隋唐时代,而所谓五胡,便已混然无迹,良非偶然。 ——摘编自吕思勉《中国通史》

材料三 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里, 因兹大举,光宅中原。 ” ——魏收《魏书》

(1) 据材料一,指出西汉民族交融的原因;结合所学,举一例汉武帝时期促进民族交往的史实。 (4分)

(2) 据材料二,概括魏晋南北朝时期人口迁移的特点;结合所学,指出人口迁移的历史影响。 (4分)

(3) 材料三中“魏主”指的是谁 材料反映了“魏主”时期哪一重要举措 结合所学,说明魏主“移风易俗”的措施(列举两例)。 (4分)

(4) 综上材料,概括促进民族交融的方式。 (2分)

18. 阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 经过了一次大革命的政治经济不平衡的半殖民地的大国,敌人的强大,红军的弱小,共产党的领导和土地革命——这是中国革命战争四个主要的特点。这些特点,规定了中国革命战争的指导路线及其许多战略战术的原则。在这里,共产党的任务,基本地不是经过长期合法斗争以进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。

——摘编自毛泽东《中国革命战争的战略问题》

材料二 受苏联经验影响,中国社会主义建设初期,一度也出现了追求高指标、高速度的问题,长时期坚持“人民公社”“大跃进”“总路线”三面红旗,严重阻碍了生产力的发展、社会进步、人民生活水平的提高。在这种“极左”思想的影响下,“文化大革命”爆发,使党和国家遭受了极大的损失。

——摘编自孙梦思、邢继伟《中华民族伟大复兴的探索历程及其启示》

(1)根据材料一,分析中国革命战争的主要特点。(2分)并结合所学知识,分析这些特点对中国革命道路的选择的影响。(2分)

(2)根据材料二,指出中国社会主义建设初期出现的问题。并结合所学知识,指出使这些问题得以解决的历史性决策。(4分)

(3)综合上述材料,请你谈谈在探索中华民族伟大复兴进程中应吸取的教训。(2分)

19. 阅读材料,完成下列要求。(18分)

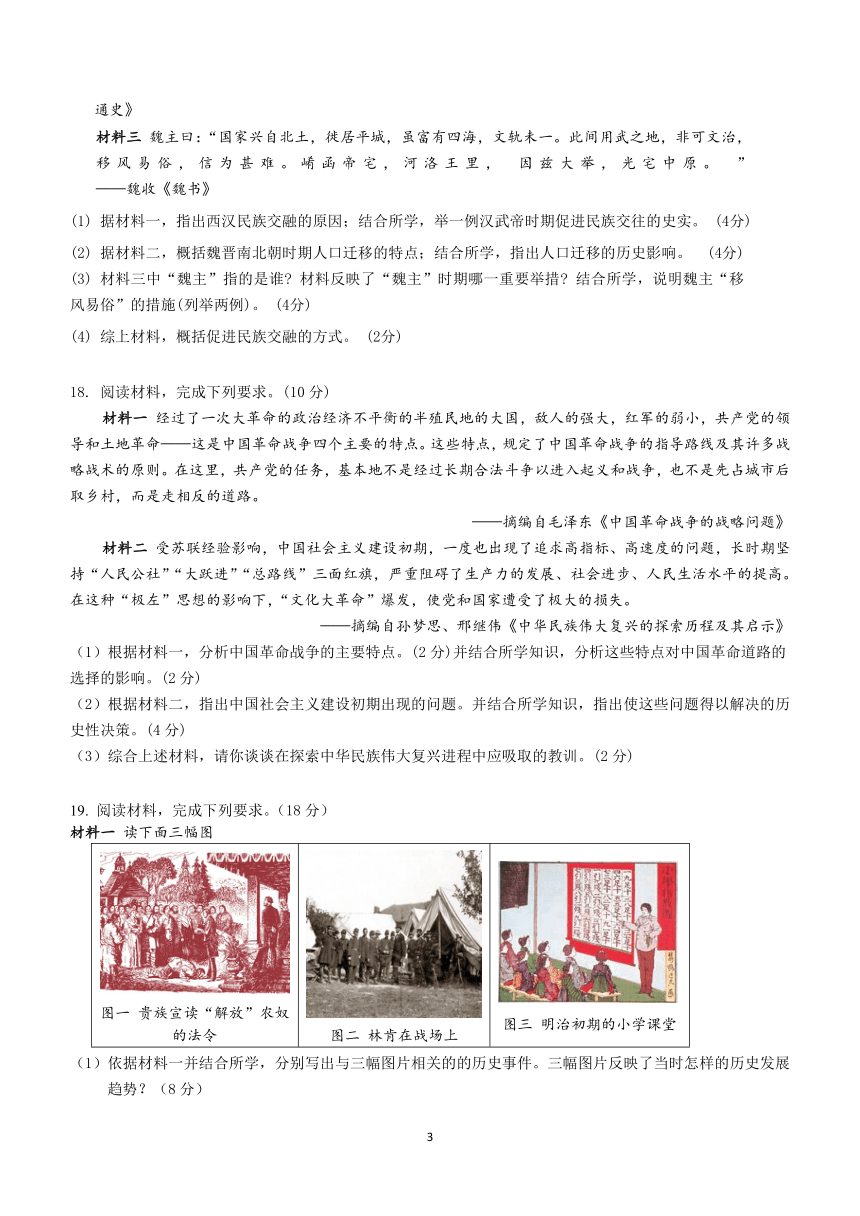

材料一 读下面三幅图

图一 贵族宣读“解放”农奴的法令 图二 林肯在战场上 图三 明治初期的小学课堂

(1)依据材料一并结合所学,分别写出与三幅图片相关的的历史事件。三幅图片反映了当时怎样的历史发展趋势?(8分)

材料二 注重实际的列宁认识到让步是不可避免的,因而(1921年)……允许局部的恢复资本主义。农民们被准许在公开市场上出售他们的农产品;私人可以经营小商店和小工厂(这一政策)成功地应付了数年战争留下的直接危机。到1926年,工农业产量已达到1914年以前的水平。 ——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)材料二中“这一政策”指的是什么?依据材料二并结合所学回答,“这一政策”产生了什么影响?(4分)

材料三 1933年,罗斯福就任美国总统。面对“大萧条”现状,他坚定地认为,这个国家需要进行大胆的、坚持不懈的试验,如果试验失败,就再试行另一种办法,最重要的是要进行试验。他果断地采取了与传统经济政策不一样的方法,使美国获得了新生。——《世界史》

(3)材料三中的“大萧条”指的是哪一事件?“试验”指的是什么?该“试验”采取了与传统经济政策不一样的方法,这一方法“新”在何处?(6分)

20. (10分)年表折射了人们对历史的理解和认识。阅读下列材料,选择材料中至少两个相互关联的事件,结合所学知识自拟一个你想论述的观点,加以阐述或说明。(要求:自拟题目,围绕所提炼观点,史论结合,条理清楚)

时间 事件

1931年 九一八事件

1937年 七七事变;《国共合作宣言》公布

1939年 德国突袭波兰

1942年 《联合国家宣言》发表

1942年—1943年 斯大林格勒保卫战

1944年 诺曼底登陆

1945年 世界反法西斯战争取得最终胜利

1945年 联合国成立

2024年上学期九年级联考历史参考答案

1-5 ABBCB 6-10 ADCBB 11-16ADCBAD

17.(1)原因:西汉大一统的政治格局(2分)史实:张骞通西域(2分)

(2)特点:北方游牧民族内迁,中原地区人民南迁。(2分)影响:促进民族交融;促进江南地区开发。(2分)

(3)孝文帝(1分)举措:迁都洛阳(1分)举例:说汉语、穿汉服、改汉姓、与汉族通婚等(任举两例2分)

(4)方式:民族间友好往来、民族迁徙、统治者改革(2分)

18.(1)特点:中国半殖民地半封建的社会性质,敌人强大,红军力量弱小,共产党的领导和土地革命。(任答两点得2分)

影响:促使中国走上了农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路.开创了“工农武装割据”的局面。(2分)

(2)问题:追求高指标、高速度;人民生活水平低;“极左”思想泛滥。(任答2点得2分)

决策:改革开放。(2分)

(3)教训:中国革命与建设均不能照抄照搬别国模式,应从本国国情出发,实事求是。(2

分,符合题意,言之成理即可)

19.(1)事件:图一:俄国废除农奴制改革(2分)(或俄国1861年改革、亚历山大二世改革)图二:美国内战(2分)(或美国南北战争)图三:日本明治维新(2分)

趋势:资本主义制度的扩展(2分)(或资本主义制度的巩固与扩大)

(2)政策:新经济政策;(2分)

影响:从国情出发,缓解了危机,促使国民经济稳步发展。(2分)(或依据材料回答,解决了战争危机,工农业产量得到恢复)

(3)事件:经济大危机(2分)(或1929年经济危机)

试验:新政(2分)(或罗斯福新政)

“新”:国家干预经济(2分)(或国家对经济的干预和指导)

20.(10分)

示例1

观点:世界各国人民只有团结协作反对战争,才能赢得和平。

论述:从九一八事变后,日本侵占中国东北三省;七七事变,日本发动全面侵华战争,中国

大片领土沦陷,中国实行全民族抗战,最后与世界反法西斯同盟国家,共同战胜日本法西斯

侵略者。德国闪击波兰,第二次世界大战全面爆发,其他战场上法西斯国家疯狂进攻,反法

西斯同盟未结成,被侵略国家无法阻止法西斯国家的侵略扩张。1942年,美、苏、英、中等26国签署了《联合国家宣言》,结成世界反法西斯同盟,各国相互配合,互相支持,加

速了世界反法西斯战争胜利的进程,并最终取得反法西斯战争的胜利。

综上所述,面对共同的敌人或困难,世界各国人民只有合作共克时艰,才能维护世界的和平。

示例2

观点:中国是世界反法西斯战争的东方主战场。

论述:1931年,日本策划九一八事变,发动了蓄谋已久的侵华战争,中国人民开始了艰苦

卓绝的抗战。九一八事变成为中国人民抗日战争的起点,也揭开了世界反法西斯战争的序幕。

1937 年七七事变后,以国共合作为主体的抗日民族统一战线正式建立,中国全民族抗战开

始。在亚洲,中国牵制着大部分日本陆军,为世界反法西斯战争的胜利做出了巨大贡献。

综上所述,中国是最早开始反法西斯战争的国家,也是坚持到反法西斯战争最后胜利的国家。

中国战场始终是世界反法西斯战争的东方主战场。

选择题(共16小题,每小题3分,满分48分)

1. 由于铁犁牛耕促进了生产力的发展,井田制瓦解,分封制难以为继,于是王室衰微,诸侯纷争,导致私学兴起,学在官府逐渐下沉到学在民间,如孔子创办私学。这表明了( )

A. 一定时期的文化是一定时期的经济政治的反映 B. 社会意识决定社会存在

C. 儒学是春秋战国时期的主流思想 D. 百家争鸣促进思想领域的繁荣

2.春秋战国时期,中华民族迎来了第一次精神觉醒。有学者认为,孔子是中国历史上较早自觉地、直接地思考政治秩序和社会秩序问题的人,能够佐证这一观点的是( )

A.无为而治 B.为政以德 C.兼爱非攻 D.以法治国

3.唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观和方法论。“在阶级社会中,阶级斗争是历史发展的动力”是唯物史观的重要观点。以下史实中能印证这一观点的有( )

A.民族大交融的形成和影响 B.隋末农民起义的爆发和影响

C.经济中心南移的原因和经过 D.戚继光抗倭的历程和影响

4.魏晋南北朝时期,汉族出现“教以骑射挽强之术”,而少数民族也引进汉族的角抵、缘橦、跳丸等体育活动。材料描述的现象可以印证魏晋南北朝时期( )

A.江南经济不断开发 B.对外交流繁荣兴盛 C.民族文化多元交融 D.政权更替频繁

5.在两汉与隋唐两个大一统时期之间,有一个恰似处于两大历史高峰之间的一段漫长而曲折的“山谷”。这个“山谷”所指的时期是( )

A.夏商周时期 B.魏晋南北朝时期 C.辽宋夏金元时期 D.明清时期

6.元朝统一全国后,南方的书籍成船成车地运到北方。北方士人到南方访友问学,南方士人则终于有机会游历中原诸多的名山大川或孔孟故里等人文胜地。这( )

A.推动了文化交流 B.扩大了元朝疆域 C.消除了民族隔阂 D.加强了边疆管辖

7.有学者认为:“这种政策构筑了隔绝中外的一道堤墙,对中国社会的前进起了阻碍作用。严重影响了经济的发展。同时,也使中国人民与世界潮流隔绝,不明世界大势。”材料中的“这种政策”是( )

A.重农抑商 B.殖民掠夺 C.朝贡贸易 D.闭关锁国

8.矗立在天安门广场的人民英雄纪念碑,是为纪念中国近代以来为反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福而牺牲的人民英雄们而建立的,碑的基座四周镶有十块巨幅汉白玉浮雕,其中第一块的内容就是“虎门销烟”。其主要原因在于虎门销烟( )

A.沉重地打击了英国走私鸦片的奸商 B.由民族英雄林则徐领导并有效禁烟

C.显示了中华民族反侵略的坚强意志 D.英国以此为借口发动了侵华的战争

9.中国共产党的百年奋斗历程,集中彰显了一代又一代共产党人的时代精神,形成了伟大精神的谱系,中国共产党人精神谱系是中华民族屹立于世界民族之林的精神基石。以下体现伟大抗战精神的是( )

A.践行初心、担当使命、对党忠诚、不负人民

B.视死如归、宁死不屈、不畏强暴、血战到底

C.独立自主、顾全大局、严守纪律、艰苦奋斗

D.热爱祖国、服务人民、助人为乐、勤俭节约

10.中共二十大报告指出:“解决台湾问题是中国人自己的事,要由中国人来定。我们坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景,但决不承诺放弃使用武力。”这表明中国( )

A.坚持和完善“一国两制” B.坚定不移推进祖国统一大业

C.武力统一成为大势所趋 D.谴责外部势力干涉台湾问题

11.年夜饭是中国人一年中最丰盛的一顿饭。20世纪六七十年代,吃得“一清(水清)二白(指仅仅是大白菜)”。进入八十年代,年夜饭里肉、蛋、禽等渐渐丰富。九十年代,海外食品引进国内,菜肴也变得丰富多彩。这一变化主要得益于( )

A.改革开放的推进 B.互联网的发展 C.三大改造的完成 D.中国梦的实现

12.“已知最早纺织棉花的人类群体是生活在印度河谷的农民……棉花最初传入欧洲,是伊斯兰教扩张的结果。大多数西欧语言中的‘棉花’一词都借用了阿拉伯语qutun,法语中为coton,英语则是cotton。”材料旨在说明( )

A.西欧语言发源于阿拉伯 B.伊斯兰教扩张给他国人民带来灾难

C.棉花是印度独有的植物 D.阿拉伯人是沟通东西方文明的桥梁

13.1170年《英王亨利二世给予林肯城的特许状》提到“将林肯城人民在英王爱德华、威廉与亨利时代所享有之自由、习惯于法律赐予彼此等”该材料反映的是( )

A.雅典的民主政治 B.封君封臣制度 C.城市的自由与自治 D.大学的自治地位

14. 下面是美国18世纪70年代某一历史事件的发展示意图,下列对其解读正确的是( )

A. 图中动力 F 是指受法国大革命的影响

B. 图中遇到的阻力 F 是英国的殖民统治

C. 图中b处的事件是美国独立战争的转折点

D. 图中c处《独立宣言》发表,宣告美国的诞生

15.“启蒙运动与法国大革命”“马克思主义诞生与十月革命”“真理标准问题的大讨论与中共十一届三中全会”,通过分析以上三组史实之间的内在联系,可以认识到( )

A.思想解放推动社会的发展 B.改革是社会进步的动力

C.人民群众是历史的创造者 D.经济基础决定上层建筑

16. 马克思、恩格斯在《共产党宣言》中写道:“美洲的发现……对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”材料强调新航路开辟( )

A.初步形成资本主义世界市场 B.促进世界各地的物种交流

C.颠覆欧洲的生产、生活方式 D.促进欧洲向近代社会转型

二.非选择题(本大题有4小题, 共52分)

17.中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。阅读材料, 回答问题。(14分)

材料一 西汉“大一统”政治格局为中国古代各民族交往交流交融提供了有利的政治、文化环境和广阔的地理空间……其中汉武帝时期的功绩尤为卓著,各民族在日益增强的互动、交融中相互依赖,共同发展,逐渐加深了感情,加强了认同。

——《西汉“大一统”政治与多民族交融认同》

材料二 魏晋、南北朝之时,是向来被看做黑暗时代的,其实亦不尽然。这一时代,只政治上稍显黑暗,社会的文化,还是依然如故。……其中关系最大的,便是黄河流域文明程度最高的地方的民族,分向各方面迁移。……魏晋南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡”,一到隋唐时代,而所谓五胡,便已混然无迹,良非偶然。 ——摘编自吕思勉《中国通史》

材料三 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里, 因兹大举,光宅中原。 ” ——魏收《魏书》

(1) 据材料一,指出西汉民族交融的原因;结合所学,举一例汉武帝时期促进民族交往的史实。 (4分)

(2) 据材料二,概括魏晋南北朝时期人口迁移的特点;结合所学,指出人口迁移的历史影响。 (4分)

(3) 材料三中“魏主”指的是谁 材料反映了“魏主”时期哪一重要举措 结合所学,说明魏主“移风易俗”的措施(列举两例)。 (4分)

(4) 综上材料,概括促进民族交融的方式。 (2分)

18. 阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 经过了一次大革命的政治经济不平衡的半殖民地的大国,敌人的强大,红军的弱小,共产党的领导和土地革命——这是中国革命战争四个主要的特点。这些特点,规定了中国革命战争的指导路线及其许多战略战术的原则。在这里,共产党的任务,基本地不是经过长期合法斗争以进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。

——摘编自毛泽东《中国革命战争的战略问题》

材料二 受苏联经验影响,中国社会主义建设初期,一度也出现了追求高指标、高速度的问题,长时期坚持“人民公社”“大跃进”“总路线”三面红旗,严重阻碍了生产力的发展、社会进步、人民生活水平的提高。在这种“极左”思想的影响下,“文化大革命”爆发,使党和国家遭受了极大的损失。

——摘编自孙梦思、邢继伟《中华民族伟大复兴的探索历程及其启示》

(1)根据材料一,分析中国革命战争的主要特点。(2分)并结合所学知识,分析这些特点对中国革命道路的选择的影响。(2分)

(2)根据材料二,指出中国社会主义建设初期出现的问题。并结合所学知识,指出使这些问题得以解决的历史性决策。(4分)

(3)综合上述材料,请你谈谈在探索中华民族伟大复兴进程中应吸取的教训。(2分)

19. 阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 读下面三幅图

图一 贵族宣读“解放”农奴的法令 图二 林肯在战场上 图三 明治初期的小学课堂

(1)依据材料一并结合所学,分别写出与三幅图片相关的的历史事件。三幅图片反映了当时怎样的历史发展趋势?(8分)

材料二 注重实际的列宁认识到让步是不可避免的,因而(1921年)……允许局部的恢复资本主义。农民们被准许在公开市场上出售他们的农产品;私人可以经营小商店和小工厂(这一政策)成功地应付了数年战争留下的直接危机。到1926年,工农业产量已达到1914年以前的水平。 ——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)材料二中“这一政策”指的是什么?依据材料二并结合所学回答,“这一政策”产生了什么影响?(4分)

材料三 1933年,罗斯福就任美国总统。面对“大萧条”现状,他坚定地认为,这个国家需要进行大胆的、坚持不懈的试验,如果试验失败,就再试行另一种办法,最重要的是要进行试验。他果断地采取了与传统经济政策不一样的方法,使美国获得了新生。——《世界史》

(3)材料三中的“大萧条”指的是哪一事件?“试验”指的是什么?该“试验”采取了与传统经济政策不一样的方法,这一方法“新”在何处?(6分)

20. (10分)年表折射了人们对历史的理解和认识。阅读下列材料,选择材料中至少两个相互关联的事件,结合所学知识自拟一个你想论述的观点,加以阐述或说明。(要求:自拟题目,围绕所提炼观点,史论结合,条理清楚)

时间 事件

1931年 九一八事件

1937年 七七事变;《国共合作宣言》公布

1939年 德国突袭波兰

1942年 《联合国家宣言》发表

1942年—1943年 斯大林格勒保卫战

1944年 诺曼底登陆

1945年 世界反法西斯战争取得最终胜利

1945年 联合国成立

2024年上学期九年级联考历史参考答案

1-5 ABBCB 6-10 ADCBB 11-16ADCBAD

17.(1)原因:西汉大一统的政治格局(2分)史实:张骞通西域(2分)

(2)特点:北方游牧民族内迁,中原地区人民南迁。(2分)影响:促进民族交融;促进江南地区开发。(2分)

(3)孝文帝(1分)举措:迁都洛阳(1分)举例:说汉语、穿汉服、改汉姓、与汉族通婚等(任举两例2分)

(4)方式:民族间友好往来、民族迁徙、统治者改革(2分)

18.(1)特点:中国半殖民地半封建的社会性质,敌人强大,红军力量弱小,共产党的领导和土地革命。(任答两点得2分)

影响:促使中国走上了农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路.开创了“工农武装割据”的局面。(2分)

(2)问题:追求高指标、高速度;人民生活水平低;“极左”思想泛滥。(任答2点得2分)

决策:改革开放。(2分)

(3)教训:中国革命与建设均不能照抄照搬别国模式,应从本国国情出发,实事求是。(2

分,符合题意,言之成理即可)

19.(1)事件:图一:俄国废除农奴制改革(2分)(或俄国1861年改革、亚历山大二世改革)图二:美国内战(2分)(或美国南北战争)图三:日本明治维新(2分)

趋势:资本主义制度的扩展(2分)(或资本主义制度的巩固与扩大)

(2)政策:新经济政策;(2分)

影响:从国情出发,缓解了危机,促使国民经济稳步发展。(2分)(或依据材料回答,解决了战争危机,工农业产量得到恢复)

(3)事件:经济大危机(2分)(或1929年经济危机)

试验:新政(2分)(或罗斯福新政)

“新”:国家干预经济(2分)(或国家对经济的干预和指导)

20.(10分)

示例1

观点:世界各国人民只有团结协作反对战争,才能赢得和平。

论述:从九一八事变后,日本侵占中国东北三省;七七事变,日本发动全面侵华战争,中国

大片领土沦陷,中国实行全民族抗战,最后与世界反法西斯同盟国家,共同战胜日本法西斯

侵略者。德国闪击波兰,第二次世界大战全面爆发,其他战场上法西斯国家疯狂进攻,反法

西斯同盟未结成,被侵略国家无法阻止法西斯国家的侵略扩张。1942年,美、苏、英、中等26国签署了《联合国家宣言》,结成世界反法西斯同盟,各国相互配合,互相支持,加

速了世界反法西斯战争胜利的进程,并最终取得反法西斯战争的胜利。

综上所述,面对共同的敌人或困难,世界各国人民只有合作共克时艰,才能维护世界的和平。

示例2

观点:中国是世界反法西斯战争的东方主战场。

论述:1931年,日本策划九一八事变,发动了蓄谋已久的侵华战争,中国人民开始了艰苦

卓绝的抗战。九一八事变成为中国人民抗日战争的起点,也揭开了世界反法西斯战争的序幕。

1937 年七七事变后,以国共合作为主体的抗日民族统一战线正式建立,中国全民族抗战开

始。在亚洲,中国牵制着大部分日本陆军,为世界反法西斯战争的胜利做出了巨大贡献。

综上所述,中国是最早开始反法西斯战争的国家,也是坚持到反法西斯战争最后胜利的国家。

中国战场始终是世界反法西斯战争的东方主战场。

同课章节目录