隋唐的统一 小专题通关训练(含解析)--2024届高三统编版历史二轮复习

文档属性

| 名称 | 隋唐的统一 小专题通关训练(含解析)--2024届高三统编版历史二轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 94.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-05 10:08:37 | ||

图片预览

文档简介

高三历史小专题通关训练-----隋唐的统一

一、单选题

1.“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多”。结合所学知识,对此诗理解不正确的是( )

A.隋朝大运河的开通,促进了南北经济的交流和发展

B.作者既认识到大运河对经济文化发展的作用,又认识到开凿大运河是隋朝暴政的体现

C.隋朝大运河,是隋朝时南方经济实力渐渐超过北方,为将南方财赋顺利北运而开凿的

D.隋朝大运河以洛阳为中心,首次贯通南北,沟通五大水系

2.隋文帝开皇十三年(593)诏曰:“五月癸亥,诏人间有撰集国史、臧否人物者,皆令禁绝。”这体现当时( )

A.私家修史质量较差 B.官修史书相对客观

C.大一统的政治需要 D.私家史书诋毁政府

3.《隋书》记载,隋朝“南郡夷陵、竟陵、沔阳、沅陵、清江、襄阳、春陵、汉东、安陆、永安、义阳、九江、江夏诸郡多杂蛮左(土著民族),其与夏人(汉族)杂居者则与诸华不别,其僻处山谷者则言语不通,嗜好居处全异,颇与巴渝同俗”。据此可知,当时南方( )

A.民族隔阂已经消除 B.民族交融有所发展

C.社会秩序较为稳定 D.民族地域差距较大

4.“它是在结束了370年的分裂对峙局面后重新建立的统一的封建王朝,尽管其在历史上存在的时间只有短暂的36年,但留下的丰厚的物质遗产、文化遗产和政治遗产让后世王朝受用无穷。”材料中的“它”是指( )

A.秦朝 B.汉朝 C.隋朝 D.唐朝

5.隋朝盛极一时,各项建设较多且规模宏大。其中首次贯通南北,沟通五大水系的建设成果是( )

A.修造云冈石窟 B.兴建洛阳城 C.开通大运河 D.设置乡间义仓

6.隋文帝即位以后,命魏澹“别成魏史”,魏澹所作魏史“以西魏为真,东魏为伪”,隋文帝“览而善之”。开皇十三年(593年),隋文帝下了一道诏书,“人间有撰集国史,臧品人物者,皆令禁绝”。由此可见,隋文帝( )

A.倡导历史认识的多样性 B.主张传承优秀史学传统

C.注重历史学的政治功能 D.强调历史记述的客观性

7.隋朝于公元六世纪末高调登场,却又匆忙谢幕,在历史的长河中书写了一段宛若昙花绽放般的隋帝国的短暂与辉煌。《昙花王朝——隋帝国的短暂与辉煌》一书详细介绍了这一段历史。书中不应出现的内容是( )

A.三省六部制 B.科举制的创设 C.兴建洛阳城 D.大定之治

8.大运河连接黄河流域、长江流域,连接了两个文明,使黄河流域、长江流域逐渐成为一体。“鸿恩大德,前古未比”。隋朝修建大运河所产生的最深远的影响是( )

A.加强了北部的边防 B.加强了南北经济的发展

C.巩固了隋朝的统治 D.满足隋炀帝游江都愿望

9.大业四年(608年),隋炀帝“诏发河北诸郡男女百余万,开永济渠,引沁水南达于河,北通涿郡”。大业七年(611年),隋炀帝征辽东,自江都乘龙舟,直达涿郡,全程4000多公里,仅仅用了50天,出动军队100多万人,后勤供输主要沿着这条水道北运。由此可见,永济渠的开凿意在( )

A.实现南粮北调稳固统治 B.为迁都涿郡创造条件

C.强化对北方的军事控制 D.提高大运河通航能力

10.在大运河的修建过程中,我们的祖先遇到了许多难题,如所连接的海河、黄河等五大水系的海拔不同,如何控制水的流向等等。但他们克服了重重困难,修成了直到今天我们都为之骄傲的大运河。材料强调大运河的开通( )

A.维护了社会秩序的安定 B.体现了古代人民的智慧

C.加强了南北地区的联系 D.促进了社会经济的繁荣

11.杜佑《通典·食货典》记载:“隋氏西京(长安)太仓,东京(洛阳)含嘉仓、洛口仓,华州永丰仓,陕州太原仓,储米粟多者千万石,少者不减数百万石。天下义仓又皆充满。京都及并州库,布帛各数千万。”这说明隋朝( )

A.商品经济高度发达 B.社会经济得到发展

C.国强民富社会安定 D.南方经济地位上升

12.唐初,“强大的贵族集团中的既得利益者仍然几乎提供政府中的全部高级官员,所以皇帝要受到牵制,就像地方官员也被他施政的环境牵制那样”。这一现象( )

A.说明中央集权有下降趋势 B.体现了君主专制逐渐被削弱

C.反映了贵族政治受到冲击 D.助推统治者做出应时的调整

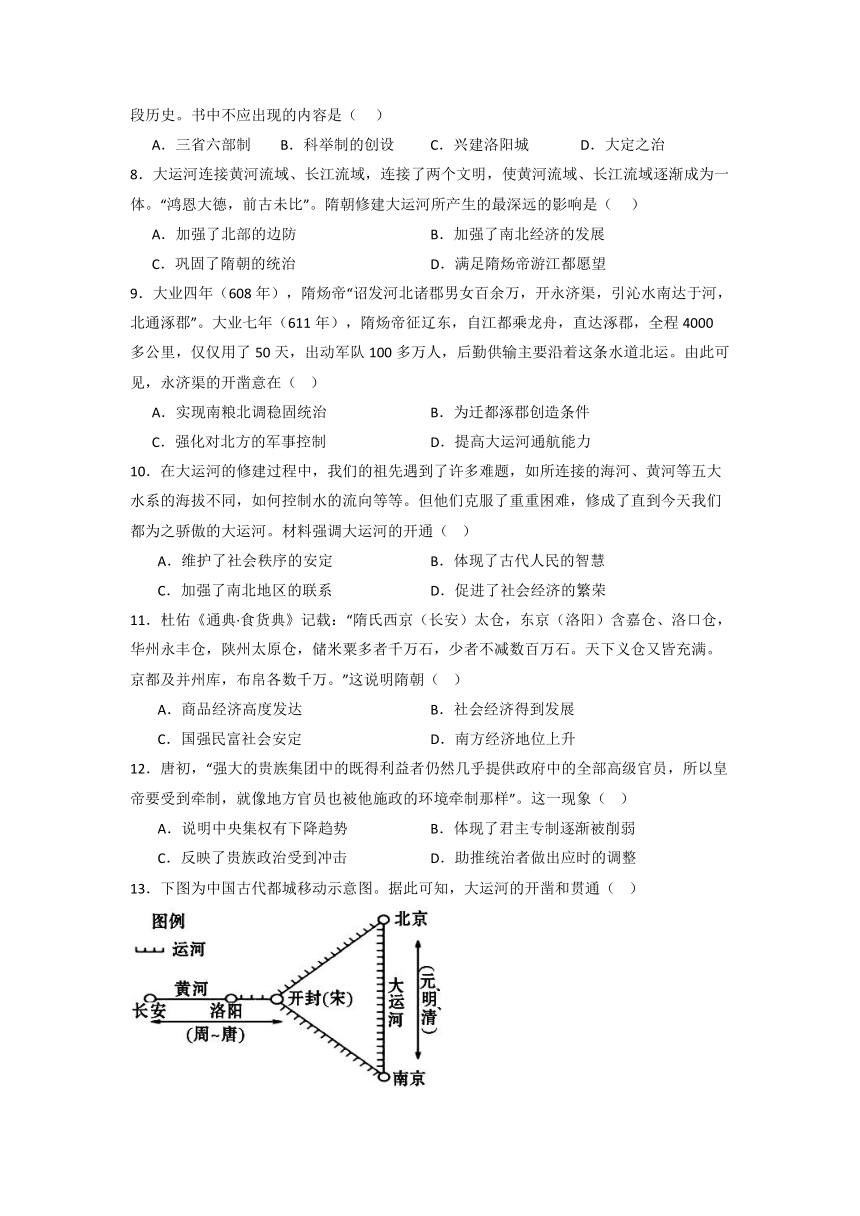

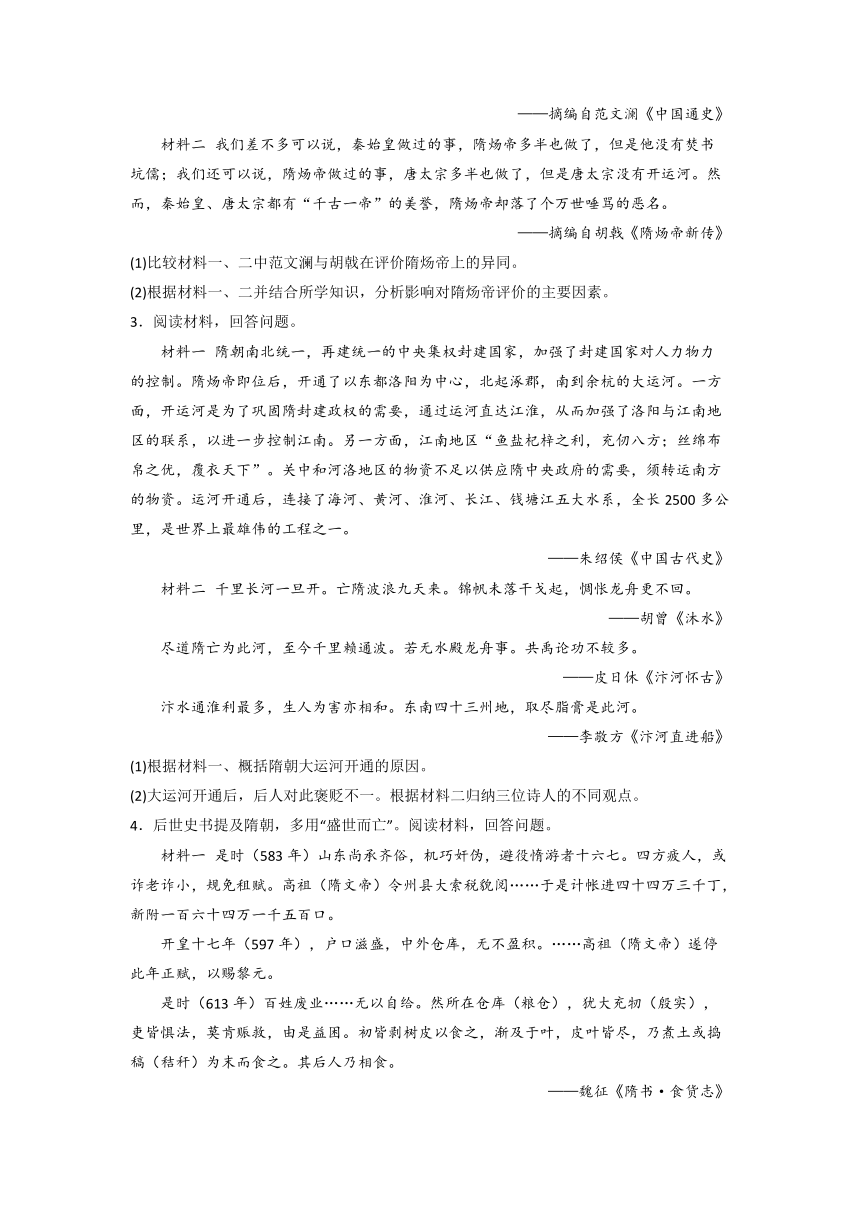

13.下图为中国古代都城移动示意图。据此可知,大运河的开凿和贯通( )

A.决定了历代王朝的治乱兴衰 B.解决了南北发展不平衡问题

C.连接了政治中心与经济重心 D.取代了海上交通的枢纽作用

14.“自三方未一,四海交争,不遑文教,唯尚武功。设官分职,罕以才授……敩学之道,既所不习,政事之方,故亦无取。是非暗于在己,威福专于下吏,贪冒货贿,不知纪极,蠢政害民,实由于此。”隋炀帝由此( )

A.实行兵民合一增强战斗力 B.大兴文教提高官员素质

C.整顿吏治以促使政治清明 D.打击豪强巩固中央集权

15.唐代御史台定期派监察御史分察天下诸道。监察对象除官员外,还包括“民”,同时兼顾发展生产、保障赋税、增加户口、发现人才等方面。由此可知,唐代监察御史的活动( )

A.导致监察与行政一体化 B.避免了地方行政失误

C.加剧了外重内轻的现象 D.推动了社会治理发展

16.长孙平向隋文帝上书“天下州县多罹水旱,百姓不给”,并提出“经国之道,义资远算”“经国之理,须存定式”,应“当社造仓”“委社司”管理。这说明了长孙平主张( )

A.完善社会保障体系 B.加强储备以保障人民温饱

C.加强基层组织治理 D.主张设立义仓,赈灾救济

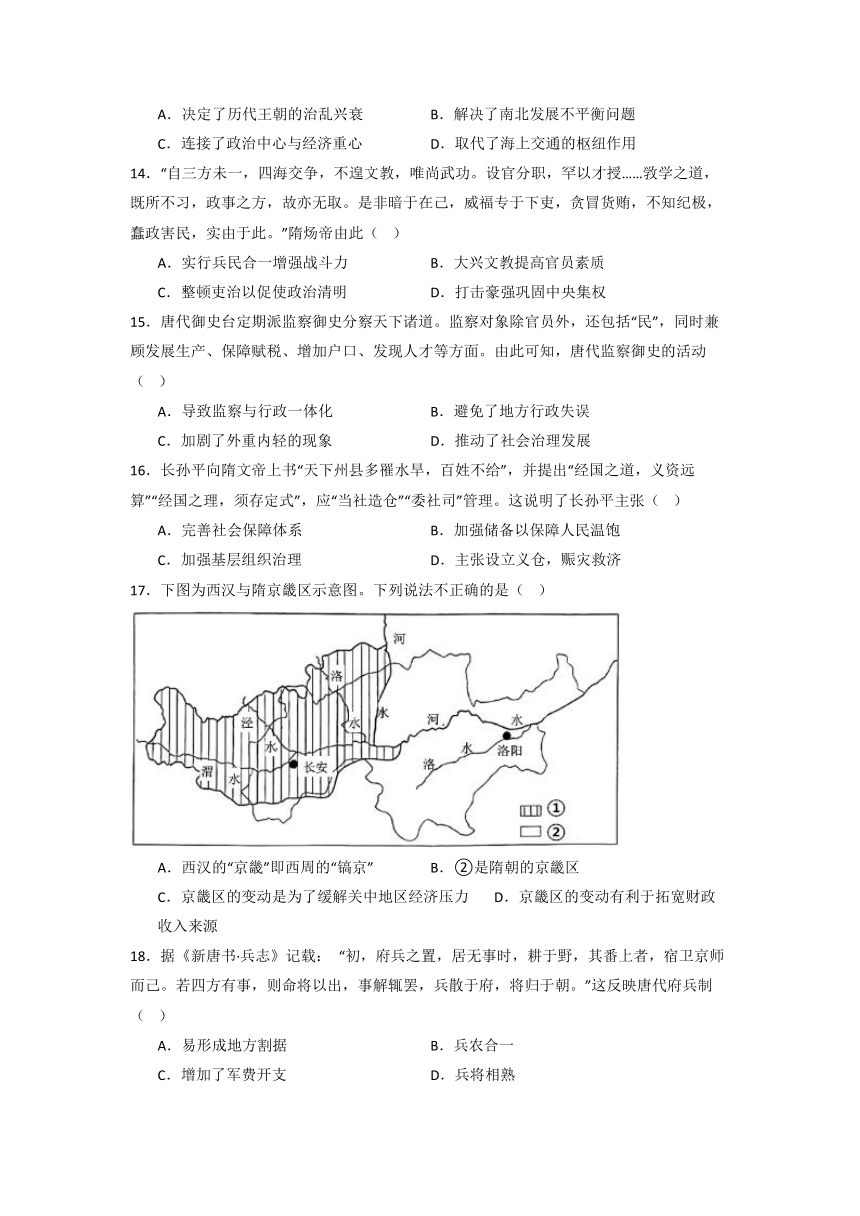

17.下图为西汉与隋京畿区示意图。下列说法不正确的是( )

A.西汉的“京畿”即西周的“镐京” B.②是隋朝的京畿区

C.京畿区的变动是为了缓解关中地区经济压力 D.京畿区的变动有利于拓宽财政收入来源

18.据《新唐书·兵志》记载: “初,府兵之置,居无事时,耕于野,其番上者,宿卫京师而己。若四方有事,则命将以出,事解辄罢,兵散于府,将归于朝。”这反映唐代府兵制( )

A.易形成地方割据 B.兵农合一

C.增加了军费开支 D.兵将相熟

19.隋朝统一后短时间内积累了巨大社会财富。究其原因,某学者提出“国家编户和赋税的增加也就意味着私家荫户和租税的减少,这是统治阶级中利益分配的重大调整”。该学者认为隋朝财富的积累是由于( )

A.大索貌阅消灭了私家荫户 B.打击世家大族强化国家权力

C.国家统一和社会秩序稳定 D.编户增加保证国家财政收入

20.唐代诗人皮日休曾撰诗评价古代某工程: “万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。应是天教开汴水,一千余里地无山。”诗人认为该工程( )

A.促进了扬州发展 B.结束了国家分裂局面

C.推动了南北交流 D.实现了经济重心南移

二、材料分析题

1.阅读材料,完成下列要求。

材料一

史料一 汪遵的《汴河》诗:“隋皇意欲泛龙舟,千里昆仑水别流。还待春风锦帆暖,柳阴相送到迷楼。”

史料二 李敬方的《汴河直进船》诗:“汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽脂膏是此河。”

史料三 唐代诗人皮日休《汴河怀古》诗:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

材料二

贯通东西的隋唐大运河通济渠段自西北方向的河南永城进入淮北市往东南经过铁佛、百善、四铺三个乡镇流入宿州,全长41.5公里,沿线发现各类文化遗产点20多处。其中柳孜运河遗址、百善运河遗址河堤剖面、五铺大寺庙遗址、唐宋时期村庄聚落、宗教场所遗址、古战场遗址及古墓葬等,这些珍贵的运河文化遗产如珍珠般镶嵌在运河岸边的村镇田野中,丰富了淮北市境内隋唐大运河的内涵和申遗的价值比重。

——摘自郭云修《情系大运河——大运河保护与申遗的前前后后》

(1)简析材料一中的三则史料对修筑大运河的评价。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,请你概括大运河申报世界文化遗产的理由。

2.阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋炀帝凭借隋文帝积累的巨量民力和财富,得以无限制地施行暴政。他是历史上著名的浪子,也是标准的暴君。他的奢侈生活和残虐政治愈来愈凶恶地驱迫民众陷入死地,到后来,农民发动大起义,消灭这个可耻可憎的浪子和暴君。隋文帝统治时期,民众辛勤地积累起来的财富,被隋炀帝以游玩、扩张、侵略三种形式,迫不及待地加以消耗,特别是三次侵略战争,使民众流离失所,实在不能再有所容忍。要摧毁这个残暴统治,唯一有效的方法就是农民大起义。

——摘编自范文澜《中国通史》

材料二 我们差不多可以说,秦始皇做过的事,隋炀帝多半也做了,但是他没有焚书坑儒;我们还可以说,隋炀帝做过的事,唐太宗多半也做了,但是唐太宗没有开运河。然而,秦始皇、唐太宗都有“千古一帝”的美誉,隋炀帝却落了个万世唾骂的恶名。

——摘编自胡戟《隋炀帝新传》

(1)比较材料一、二中范文澜与胡戟在评价隋炀帝上的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析影响对隋炀帝评价的主要因素。

3.阅读材料,回答问题。

材料一 隋朝南北统一,再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制。隋炀帝即位后,开通了以东都洛阳为中心,北起涿郡,南到余杭的大运河。一方面,开运河是为了巩固隋封建政权的需要,通过运河直达江淮,从而加强了洛阳与江南地区的联系,以进一步控制江南。另一方面,江南地区“鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之优,覆衣天下”。关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资。运河开通后,连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长2500多公里,是世界上最雄伟的工程之一。

——朱绍侯《中国古代史》

材料二 千里长河一旦开。亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾《沐水》

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事。共禹论功不较多。

——皮日休《汴河怀古》

汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽脂膏是此河。

——李敬方《汴河直进船》

(1)根据材料一、概括隋朝大运河开通的原因。

(2)大运河开通后,后人对此褒贬不一。根据材料二归纳三位诗人的不同观点。

4.后世史书提及隋朝,多用“盛世而亡”。阅读材料,回答问题。

材料一 是时(583年)山东尚承齐俗,机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋。高祖(隋文帝)令州县大索税貌阅……于是计帐进四十四万三千丁,新附一百六十四万一千五百口。

开皇十七年(597年),户口滋盛,中外仓库,无不盈积。……高祖(隋文帝)遂停此年正赋,以赐黎元。

是时(613年)百姓废业……无以自给。然所在仓库(粮仓),犹大充牣(殷实),吏皆惧法,莫肯赈救,由是益困。初皆剥树皮以食之,渐及于叶,皮叶皆尽,乃煮土或捣稿(秸秆)为末而食之。其后人乃相食。

——魏征《隋书·食货志》

材料二

时间 隋炀帝时期大事(部分) 民役数量

605年3月 营建洛阳持续进行11个月 每月200万人

605年3月 开凿通济渠 男女100多万人

605年5月 营建西苑 170万人

606年7月 巡幸江南 40多万人

607年8月 修筑长城 100多万人

608年正月 开凿永济渠 男女100多万人

612-614年 远征高丽 300多万人

材料三 古今称国计之富者莫如隋……然考之史传,则未见其有以为富国之术也……而何以殷富如此,史求其说而不可得。

——马端临(元)《文献通考》

(1)读史贵在有“疑”。据材料,对马端临“(隋代)何以殷富如此”的疑问作出解释。

(2)读史明智,知古鉴今。谈谈你对隋朝“盛世而亡”的思考。

5.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 隋室虽祚短运促,然其国计之富足,每为治史者所艳称。自汉以来,丁口之蕃息,仓廪府库之盛,莫如隋。在其(隋文帝)末年,天下储积,足供五、六十年。

——摘自钱穆《国史大纲》

材料二 (高祖)及颁新令,制人五家为保,保有长。保五为闾,闾四为族,皆有正。自诸王已下,至于都督,皆给永业田,各有差。多者至一百顷,少者至四十亩。其丁男、中男永业露田,皆尊后齐之制。高祖令州县大索貌阅,户口不实者,正长远配,而又开相纠之科。大功已下,兼令析籍,各为户头,以防容隐。

——《隋书·食货志》

材料三 社仓原为地方上的一种社会互济设施。开皇五年以后,隋王朝借口社仓管理不善,将它逐步归并到官府管辖之下。据《隋书·食货志》载,开皇十六年“又诏社仓,准上中下三等税,上户不过一石,中户不过七斗,下户不过四斗。”这就等于在正租之外,又增收了百分之十三到三十二的附加税。

——摘编自魏承思《论隋王朝的经济政策及其灭亡》

(1)运用材料二、三阐释材料一中“国计之富足”的观点,并分析材料三的史料价值。

(2)综合上述材料,谈谈你对隋朝“国计之富足”却“祚短运促”的理解。

参考答案:

一、

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是反向题。时空是隋朝时期。结合所学知识可知,隋朝时期的经济重心仍然在北方,因此隋朝时南方经济实力渐渐超过北方的说法错误,C项符合题意;材料“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波”强调大运河促进南北经济文化交流,排除A项;根据材料“至今千里赖通波”“若无水殿龙舟事”可知,皮日休既认识到大运河对经济文化发展的作用,又认识到开凿大运河是隋朝暴政的体现,排除B项;隋朝大运河以洛阳为中心,首次贯通南北,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:隋朝时期的中国。根据材料“五月癸亥,诏人间有撰集国史、臧否人物者,皆令禁绝”和所学可知,隋文帝禁止民间编写国史、评论人物好坏,主要是为了强化思想控制,迎合国家大一统的需要,C项正确;私家修史质量不一定差,排除A项;官修史书受到皇权的干涉,不一定客观,排除B项;材料与私家史书诋毁政府的说法无关,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:隋朝(中国)。据材料“南郡夷陵、竟陵、沔阳、沅陵、清江、襄阳、春陵、汉东、安陆、永安、义阳、九江、江夏诸郡多杂蛮左(土著民族),其与夏人(汉族)杂居者则与诸华不别”可知,隋朝时期,南方地区的一些土著民族与汉族杂居,使得这些人之间在社会习俗等方面相差不大,体现了民族交融的发展,B项正确;据所学知识可知,中国古代民族隔阂并没有消除,这夸大了民族交融的影响,排除A项;材料反映的是民族之间的关系,没有涉及社会秩序方面的内容,不能得知社会秩序是否稳定,排除C项;材料反映的是隋朝南方地区的土著民族与汉族之间的差别变小,并非差距较大,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:隋唐(中国)。根据材料“它是在结束了370年的分裂对峙局面后重新建立的统一的封建王朝,尽管其在历史上存在的时间只有短暂的36年”结合所学知识可知,隋朝在历史上重新统一了分裂的中国,存在的时间只有短暂的36年,C项正确;秦朝的存续时间是15年,排除A项;汉朝分为西汉与东汉,时间是400年,排除B项;唐朝在历史上存续了289年,排除D项。故选C项。

5.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是隋朝时期(中国)。结合所学内容可知,隋朝时期开通了大运河,首次贯通南北,沟通五大水系,C项正确;云冈石窟位于山西,和沟通水系无关,排除A项;兴建洛阳城是建设一座城市,和沟通南北水系无关,排除B项;乡间义仓属于基层社会救济和优抚措施,与沟通南北水系没有关系,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:隋文帝(中国)。据材料信息可知,隋文帝重视修史,并禁止私修史书,利用史书编著来确定隋王朝正统的历史传承衔接,因为隋直接由北周发展过来,而北周源于西魏;官修史书作为正史来管控思想,故这些措施是为政治统治服务的,C项正确;材料是体现隋文帝要求史书的正统性,并不倡导历史认识的多样性,排除A项;材料未涉及优秀史学传统,而是主要体现了历史学的政治功能,排除B项;据材料“以西魏为真,东魏为伪”可知,隋文帝并不以真实的历史记述为准,而是自身需求来确定正统,排除D项。故选C项。

7.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是反向题。据本题时间信息可知准确时空是隋朝时期(中国)。结合所学内容可知,大定之治出现于金朝统治时期,金朝是在隋朝之后,所以不应该出现在这本书中,D项符合题意;隋朝时期三省六部制得到完善,创设了科举制,兴建了洛阳城,这都发生在隋朝时期,可以出现在这本书中,ABC项不符合题意,排除。故选D项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是隋朝时期。结合所学内容可知,隋朝修建的大运河连通南北,沟通了南北经济,从而加强了南北经济的发展,这是隋朝修建大运河产生的最深远的影响,排除B项;隋朝大运河是为了沟通南北,和加强北部边防无关,排除A项;隋朝二世而亡,而且修建大运河加重了百姓负担,并没有起到巩固隋朝统治的作用,排除C项;满足隋炀帝游江都的愿望不是最深远的影响,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是目的题。时空范围为隋朝(中国)。隋炀帝开凿的永济渠成为随后征伐辽东的后勤通道,由此可知,永济渠开凿意在强化对北方的军事控制,C项正确;当时经济重心依然在北方,不需南粮北调,排除A项;隋炀帝并未迁都至涿郡,排除B项;从材料来看,当时永济渠主要是服务于军事行动,而非为了提高大运河的通航能力,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】本题是多类型单项选择题,根据设问可知是影响题和本质题,时空是古代(中国)。根据材料“在大运河的修建过程中,我们的祖先遇到了许多难题,如所连接的海河、黄河等五大水系的海拔不同,如何控制水的流向等。但他们克服了重重困难,修成了直到今天我们都为之骄傲的大运河”可知,修建大运河遇到了种种难题,我们的祖先克服了重重困难,成功修建了大运河,这说明了古代人民的智慧,B项正确;材料没有体现大运河对社会秩序的影响,排除A项;根据材料“克服了重重困难,修成了直到今天我们都为之骄傲的大运河可以看出,主要强调修建技术”,并未涉及南北地区联系,排除C项;材料并未提及大运河对社会经济的影响,排除D项,故选B项。

11.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词, 可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:隋朝(中国)。据本题材料概括得出结论是:隋朝政府和民间的仓库中保存大量粮食和纺织品,反映农业和手工业发展,社会经济繁荣,B项正确;材料未提及粮食和纺织品贸易,无法得出商品经济发达,排除A项;仓储丰富主要反映国家的物资储备,不能体现百姓富足,排除C项;材料未单独描述和强调南方的情况,排除D项。故选B项。

12.D

【详解】本题是多类型单项选择题。根据次题干设问词,可知是本质题、影响题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。根据材料可知,旧贵族集团垄断政府高级官职,使皇权受到限制。因此统治者不得不适时做出调整,维护自己的权力,D项正确;材料强调的是唐初政治的相对“静态过程”,未体现“下降趋势”和“逐渐被削弱”的“动态化过程”,排除AB项;从材料“强大的贵族集团……所以皇帝要受到牵制”可知,唐初旧贵族仍然发挥着重大作用,排除C项。故选D项。

13.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是古代中国。根据图示可知,古代中国都城经历了从黄河时代到运河时代的变迁。大运河的开通既有利于南北经济的交流,也有利于南方的开发,随着经济重心不断南移,政治中心也随着变迁,图中都城的变迁围绕着黄河和大运河,说明了大运河连接了政治中心与经济重心,C项正确;图中都城的变化与大运河的开凿和变迁有关,但并不是决定历代王朝治乱兴衰的主要原因,排除A项;“解决了南北发展不平衡问题”与题干及史实不符,排除B项;材料未涉及大运河与海上交通枢纽的关系,表述不准确,排除D项。故选C项。

14.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:隋朝(中国)。根据材料可知,隋炀帝改革的原因是不重视文教导致的官员素质低下、政治腐败,因此他的改革措施应该是大兴文教,创立重视官员素质的科举制度,B项正确;“兵民合一”是军事改革,与材料无关,排除A项;整顿吏治的主要举措是加强对官员的管理,不是材料反映的主旨,排除C项;材料未涉及豪强问题,排除D项。故选B项。

15.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是唐代(中国)。据题意可知,唐代的监察御史除了监察官员,还对有关民生的内容予以关注,有助于发现社会问题,从而推动社会治理的发展,D项正确;监察御史关注社会民生并不代表唐代监察与行政一体化,排除A项;这些活动有助于发现问题,但不一定能够避免地方行政失误,排除B项; “外重内轻”是指重视对外关系,放松内部强化,这些活动不会加剧外重内轻的现象,排除C项。故选D项。

16.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:隋朝(中国)。根据材料“天下州县多罹水旱,百姓不给”“当社造仓”可知,长孙平主张在地方建立义仓,以起到赈灾救济的作用,D项正确;材料并未体现社会保障体系的完善,排除A项;材料中设立义仓的目的是赈灾救济,而不是解决人民温饱,排除B项;长孙平主张在地方建立义仓,并未涉及“治理基层”,排除C项。故选D项。

17.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是反向题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉、隋朝(中国)。根据材料“西汉与隋京畿区示意图”和所学知识可知,京畿区的东移,是因为人口大量增加,经济重心逐渐南移,亟需通过南粮北运等形式来缓解关中地区的经济压力,与拓宽财政收入来源无关,D项符合题意;西汉的“京畿”与西周的“镐京”重合,A项说法正确但不符合题意,排除A项;根据所学知识可知,②所覆盖的区域属于隋朝的京畿区,B项说法正确但不符合题意,排除B项;与西汉京畿区相比较,隋朝的京畿区向以洛阳为中心的东部延伸,结合所学知识可知,隋朝时期,人口大量增加,经济重心逐渐南移,亟需通过南粮北运等形式来缓解关中地区的经济压力,C项说法正确但不符合题意,排除C项。故选D项。

18.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料“居无事时,耕于野”“若四方有事,则命将以出”可知府兵制有战时为兵,闲时为民即兵民合一的特点,B项正确;根据材料“事解辄罢,兵散于府,将归于朝”可知府兵制之下,兵将互不相知,不易形成割据势力,排除A、D项;兵民合一的特点为国家节省了军费开支,排除C项。故选B项。

19.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是隋朝(中国)。根据“国家编户和赋税的增加也就意味着私家荫户和租税的减少,这是统治阶级中利益分配的重大调整”可知,该学者认为隋朝通过户籍和赋税制度的调整使地方豪强实力的收入减少,从而增加了政府的财政收入。所以隋朝财富的积累是由于打击世家大族强化了国家权力,B项正确;“消灭了”的说法过于绝对,排除A项;根据该学者的观点可知,隋朝财富的积累是因为打击了世家大族,而不是由于国家统一和社会秩序的稳定,排除C项;D项说法是隋朝改革户籍制度的影响,不是财富积累的原因,排除D项。故选B项。

20.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:隋唐时期(中国)。据材料“万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。应是天教开汴水,一千余里地无山。”和所学可知,京杭大运河北起北京,南至杭州,全程一千多里,起到沟通南北经济重要作用,C项正确。材料未涉及扬州社会经济发展的内容,排除A项;京杭大运河开通之前国家统一,开通后进一步巩固统一,有利于消除国家分裂的隐患,排除B项;唐朝安史之乱之后经济重心开始南移,到南宋时期完成,排除D项。故选C项。

二、

1.(1)简析:史料一否定修建大运河,理由是主要为了皇帝的游玩;第二则史料也是否定修建大运河,理由是搜刮东南的财富:第三则史料全面评价修筑大运河作用,一方面肯定其对后世的积极影响,另一方面否定隋皇游玩给百姓带来的沉重的负担。

(2)理由:大运河是中国古代伟大的水利建筑,体现了中国人民的智慧;大运河是世界上最长的运河,也是世界上开凿较早的运河;大运河是中国古代南北交通的大动脉,历史悠久,它促进中原文化与南文化相融合;申遗有利于更好保护运河及其附近文化遗产;有利于更好地传承古代文明,增强文化自信;让世界更好地了解中国古代文明。

【详解】(1)本题是影响类材料分析题。时空是隋朝中国。简析:据材料“隋皇意欲泛龙舟”可知史料一否定修建大运河,理由是主要为了皇帝的游玩;据材料“东南四十三州地,取尽脂膏是此河”可知第二则史料也是否定修建大运河,理由是搜刮东南的财富:据材料“尽道隋亡为此河”“共禹论功不较多”可知第三则史料全面评价修筑大运河作用,一方面肯定其对后世的积极影响,另一方面否定隋皇游玩给百姓带来的沉重的负担。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是古代中国。理由:可以从大运河的历史和文化价值、申遗的积极作用等方面分析。据材料“沿线发现各类文化遗产点20多处。……这些珍贵的运河文化遗产……丰富了淮北市境内隋唐大运河的内涵和申遗的价值比重”可得出申遗有利于更好保护运河及其附近文化遗产。结合所学可知,大运河是中国古代伟大的水利建筑,体现了中国人民的智慧;大运河是世界上最长的运河,也是世界上开凿较早的运河;大运河是中国古代南北交通的大动脉,历史悠久,它促进中原文化与南文化相融合;申遗有利于更好地传承古代文明,增强文化自信;让世界更好地了解中国古代文明。

2.(1)相同点:都认为隋炀帝有不得人心的举措;对隋炀帝的部分行为都持否定评价。

不同点:范文澜对隋炀帝持完全否定的评价;胡戟对隋炀帝虽有否定,但以积极评价为主。

(2)影响因素:历史人物的行为是否符合历史发展趋势,是否有利于社会进步和生产力发展;时代背景的影响;现实政治的影响。

【详解】(1)本题是对比类材料分析题。时空是:隋代(中国)。相同点:据材料一“他是历史上著名的浪子,也是标准的暴君。他的奢侈生活和残虐政治愈来愈凶恶地驱迫民众陷入死地”和材料二“隋炀帝却落了个万世唾骂的恶名”可知,都认为隋炀帝有不得人心的举措,并且对隋炀帝的部分行为都持否定评价。不同点:据材料一“得以无限制地施行暴政。他是历史上著名的浪子,也是标准的暴君。他的奢侈生活和残虐政治愈来愈凶恶地驱迫民众陷入死地,到后来,农民发动大起义,消灭这个可耻可憎的浪子和暴君”可知,范文澜对隋炀帝持完全否定的评价;据材料二“秦始皇做过的事,隋炀帝多半也做了,但是他没有焚书坑儒;我们还可以说,隋炀帝做过的事,唐太宗多半也做了,但是唐太宗没有开运河”可知,胡戟对隋炀帝虽有否定,但以积极评价为主。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是:隋代(中国)。影响因素:结合胡戟对隋炀帝的评价可知,他看到了隋炀帝开通运河的历史功绩,是否有利于社会进步和生产力发展影响了对隋炀帝的评价;据材料“使民众流离失所,实在不能再有所容忍。要摧毁这个残暴统治,唯一有效的方法就是农民大起义”可知,范文澜对隋炀帝的消极评价体现了在历史人物评价中要看到历史人物的行为是否符合历史发展趋势;此外,结合所学知识可知,对隋炀帝的评价还受到时代背景和现实政治的影响。

3.(1)隋朝的国家统一;中央集权国家可集中力量兴建大型工程;为加强对南方的有效控制,巩固统治;适应经济重心南移的趋势,保障中央政府的物资供应。

(2)胡曾认为开凿大运河导致隋朝灭亡。皮日休肯定了开凿大运河对经济发展的积极作用。李敬方着重指出了运河开通后统治者对江南的搜刮和掠夺。

【详解】(1)本题是背景类材料分析题,主要时空是隋朝(中国)。关于隋朝大运河开通的原因,由材料“隋朝南北统一,再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制。”可知,隋朝的国家统一;中央集权国家可集中力量兴建大型工程;由材料“从而加强了洛阳与江南地区的联系以进一步控制江南。”可知,为加强对南方的有效控制,巩固统治;由材料“关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资。”可知,适应经济重心南移的趋势,保障中央政府的物资供应

(2)本题是特点类材料分析题,主要时空是隋朝(中国)。关于归纳三位诗人的不同观点,由材料“千里长河一旦开。亡隋波浪九天来。”可知,胡曾认为开凿大运河导致隋朝灭亡;由材料“至今千里赖通波。”可知,皮日休肯定了开凿大运河对经济发展的积极作用;由材料“东南四十三州地,取尽脂膏是此河。”可知,李敬方着重指出了运河开通后统治者对江南的搜刮和掠夺。

4.(1)隋朝实行严格户籍制度,通过大索貌阅等措施,国家控制全国人口和土地数量增加,国家财政收入提高;隋初统治者爱惜民力,注意减轻百姓负担,这都有利于经济发展和国力增强。因此“未见其有以为富国之术”是不确切的。

(2)隋朝从民间过度征收财富,导致人民极度贫困,“国富民穷”现象突出;隋炀帝自恃国力强盛,挥霍无度、滥用民力,导致社会矛盾激化而灭亡。这说明人民是国家的根本,只有人民丰衣足食,生活富裕,国家的政权才能巩固。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。结合所学内容可知,隋朝时期之所以殷富,首先是隋朝实行严格户籍制度,通过大索貌阅等措施,国家控制全国人口和土地数量增加,国家财政收入提高;其次是隋初统治者爱惜民力,注意减轻百姓负担,这都有利于经济发展和国力增强。所以马端临“未见其有以为富国之术”的说法是不确切的。

(2)本题是认识类材料分析题。对于隋朝“盛世而亡”的原因可以从隋朝的过度掠夺、隋炀帝的残暴统治等方面进行总结。由此可知,这说明人民是国家的根本,只有人民丰衣足食,生活富裕,国家的政权才能巩固。言之有理即可。

5.(1)隋朝国计之富足是因为当时的均田制调动了农民生产积极性;大索貌阅增加了政府控制的人口和赋税收入;积粮于官又增加了民众赋税。

材料三出自学者的研究,属于间接史料。学者通过对《隋书》等文献史料的分析得出结论,结论可作为研究隋代国计富足的参考。

(2)隋朝国计之富足是建立在增加赋税、扩大税源的基础上,百姓负担日益加重。同时,政策又损害了豪强利益,加剧了统治阶级的内部矛盾。另外,隋炀帝大兴土木、发动对外战争,激化了社会矛盾,最终导致隋朝祚短运促。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是隋朝中国。阐释:据材料一“隋室虽祚短运促,然其国计之富足,每为治史者所艳称”可知,材料认为隋朝立国时间虽然比较短暂,但是隋朝国家富足得到了史学研究者的称赞和羡慕。据材料二“自诸王已下,至于都督,皆给永业田,各有差”可知隋朝时期延续了魏晋时期的均田制,将国有土地分给农民作为永业田,有利于恢复农业生产,提高农民的生产积极性;据材料二“大功已下,兼令析籍,各为户头,以防容隐”可知隋朝时期加强了对百姓的户籍控制,即通过大索貌阅检查隐漏人口来增加政府的赋税收入;据材料“隋王朝借口社仓管理不善,将它逐步归并到官府管辖之下”“这就等于在正租之外,又增收了百分之十三到三十二的附加税”可知隋朝政府加强了对社仓的管理,在正税之外又增加了新的赋税,进一步充实了国库财政收入。价值:据材料三“据《隋书·食货志》载”、“摘编自魏承思《论隋王朝的经济政策及其灭亡》”可知材料三是现代史学家的研究成果,属于间接史料,但是该学者的研究是建立在对《隋书》的研究基础上,具有较高的史料价值,可以作为研究隋代国计富足的间接史料。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是隋朝中国。理解:据材料三“这就等于在正租之外,又增收了百分之十三到三十二的附加税”可知隋朝的国家富足是建立在加重赋税收入和扩大税源的基础上,体现了封建政府对农民的超阶级剥削,使农民的负担日益加重,进一步激化了阶级矛盾;据材料二“兼令析籍,各为户头,以防容隐”可知隋朝政府在加大对百姓剥削的同时也加大了对封建地主阶级的控制,即通过检括户口来削弱封建地主的经济实力,加剧了统治阶级的内部矛盾;从统治者自身的角度来看,隋炀帝好大喜功、大兴土木和持续的对外战争进一步透支了国家的财力、物力和人力,导致内外矛盾激化,最终导致隋朝祚短运促。

一、单选题

1.“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多”。结合所学知识,对此诗理解不正确的是( )

A.隋朝大运河的开通,促进了南北经济的交流和发展

B.作者既认识到大运河对经济文化发展的作用,又认识到开凿大运河是隋朝暴政的体现

C.隋朝大运河,是隋朝时南方经济实力渐渐超过北方,为将南方财赋顺利北运而开凿的

D.隋朝大运河以洛阳为中心,首次贯通南北,沟通五大水系

2.隋文帝开皇十三年(593)诏曰:“五月癸亥,诏人间有撰集国史、臧否人物者,皆令禁绝。”这体现当时( )

A.私家修史质量较差 B.官修史书相对客观

C.大一统的政治需要 D.私家史书诋毁政府

3.《隋书》记载,隋朝“南郡夷陵、竟陵、沔阳、沅陵、清江、襄阳、春陵、汉东、安陆、永安、义阳、九江、江夏诸郡多杂蛮左(土著民族),其与夏人(汉族)杂居者则与诸华不别,其僻处山谷者则言语不通,嗜好居处全异,颇与巴渝同俗”。据此可知,当时南方( )

A.民族隔阂已经消除 B.民族交融有所发展

C.社会秩序较为稳定 D.民族地域差距较大

4.“它是在结束了370年的分裂对峙局面后重新建立的统一的封建王朝,尽管其在历史上存在的时间只有短暂的36年,但留下的丰厚的物质遗产、文化遗产和政治遗产让后世王朝受用无穷。”材料中的“它”是指( )

A.秦朝 B.汉朝 C.隋朝 D.唐朝

5.隋朝盛极一时,各项建设较多且规模宏大。其中首次贯通南北,沟通五大水系的建设成果是( )

A.修造云冈石窟 B.兴建洛阳城 C.开通大运河 D.设置乡间义仓

6.隋文帝即位以后,命魏澹“别成魏史”,魏澹所作魏史“以西魏为真,东魏为伪”,隋文帝“览而善之”。开皇十三年(593年),隋文帝下了一道诏书,“人间有撰集国史,臧品人物者,皆令禁绝”。由此可见,隋文帝( )

A.倡导历史认识的多样性 B.主张传承优秀史学传统

C.注重历史学的政治功能 D.强调历史记述的客观性

7.隋朝于公元六世纪末高调登场,却又匆忙谢幕,在历史的长河中书写了一段宛若昙花绽放般的隋帝国的短暂与辉煌。《昙花王朝——隋帝国的短暂与辉煌》一书详细介绍了这一段历史。书中不应出现的内容是( )

A.三省六部制 B.科举制的创设 C.兴建洛阳城 D.大定之治

8.大运河连接黄河流域、长江流域,连接了两个文明,使黄河流域、长江流域逐渐成为一体。“鸿恩大德,前古未比”。隋朝修建大运河所产生的最深远的影响是( )

A.加强了北部的边防 B.加强了南北经济的发展

C.巩固了隋朝的统治 D.满足隋炀帝游江都愿望

9.大业四年(608年),隋炀帝“诏发河北诸郡男女百余万,开永济渠,引沁水南达于河,北通涿郡”。大业七年(611年),隋炀帝征辽东,自江都乘龙舟,直达涿郡,全程4000多公里,仅仅用了50天,出动军队100多万人,后勤供输主要沿着这条水道北运。由此可见,永济渠的开凿意在( )

A.实现南粮北调稳固统治 B.为迁都涿郡创造条件

C.强化对北方的军事控制 D.提高大运河通航能力

10.在大运河的修建过程中,我们的祖先遇到了许多难题,如所连接的海河、黄河等五大水系的海拔不同,如何控制水的流向等等。但他们克服了重重困难,修成了直到今天我们都为之骄傲的大运河。材料强调大运河的开通( )

A.维护了社会秩序的安定 B.体现了古代人民的智慧

C.加强了南北地区的联系 D.促进了社会经济的繁荣

11.杜佑《通典·食货典》记载:“隋氏西京(长安)太仓,东京(洛阳)含嘉仓、洛口仓,华州永丰仓,陕州太原仓,储米粟多者千万石,少者不减数百万石。天下义仓又皆充满。京都及并州库,布帛各数千万。”这说明隋朝( )

A.商品经济高度发达 B.社会经济得到发展

C.国强民富社会安定 D.南方经济地位上升

12.唐初,“强大的贵族集团中的既得利益者仍然几乎提供政府中的全部高级官员,所以皇帝要受到牵制,就像地方官员也被他施政的环境牵制那样”。这一现象( )

A.说明中央集权有下降趋势 B.体现了君主专制逐渐被削弱

C.反映了贵族政治受到冲击 D.助推统治者做出应时的调整

13.下图为中国古代都城移动示意图。据此可知,大运河的开凿和贯通( )

A.决定了历代王朝的治乱兴衰 B.解决了南北发展不平衡问题

C.连接了政治中心与经济重心 D.取代了海上交通的枢纽作用

14.“自三方未一,四海交争,不遑文教,唯尚武功。设官分职,罕以才授……敩学之道,既所不习,政事之方,故亦无取。是非暗于在己,威福专于下吏,贪冒货贿,不知纪极,蠢政害民,实由于此。”隋炀帝由此( )

A.实行兵民合一增强战斗力 B.大兴文教提高官员素质

C.整顿吏治以促使政治清明 D.打击豪强巩固中央集权

15.唐代御史台定期派监察御史分察天下诸道。监察对象除官员外,还包括“民”,同时兼顾发展生产、保障赋税、增加户口、发现人才等方面。由此可知,唐代监察御史的活动( )

A.导致监察与行政一体化 B.避免了地方行政失误

C.加剧了外重内轻的现象 D.推动了社会治理发展

16.长孙平向隋文帝上书“天下州县多罹水旱,百姓不给”,并提出“经国之道,义资远算”“经国之理,须存定式”,应“当社造仓”“委社司”管理。这说明了长孙平主张( )

A.完善社会保障体系 B.加强储备以保障人民温饱

C.加强基层组织治理 D.主张设立义仓,赈灾救济

17.下图为西汉与隋京畿区示意图。下列说法不正确的是( )

A.西汉的“京畿”即西周的“镐京” B.②是隋朝的京畿区

C.京畿区的变动是为了缓解关中地区经济压力 D.京畿区的变动有利于拓宽财政收入来源

18.据《新唐书·兵志》记载: “初,府兵之置,居无事时,耕于野,其番上者,宿卫京师而己。若四方有事,则命将以出,事解辄罢,兵散于府,将归于朝。”这反映唐代府兵制( )

A.易形成地方割据 B.兵农合一

C.增加了军费开支 D.兵将相熟

19.隋朝统一后短时间内积累了巨大社会财富。究其原因,某学者提出“国家编户和赋税的增加也就意味着私家荫户和租税的减少,这是统治阶级中利益分配的重大调整”。该学者认为隋朝财富的积累是由于( )

A.大索貌阅消灭了私家荫户 B.打击世家大族强化国家权力

C.国家统一和社会秩序稳定 D.编户增加保证国家财政收入

20.唐代诗人皮日休曾撰诗评价古代某工程: “万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。应是天教开汴水,一千余里地无山。”诗人认为该工程( )

A.促进了扬州发展 B.结束了国家分裂局面

C.推动了南北交流 D.实现了经济重心南移

二、材料分析题

1.阅读材料,完成下列要求。

材料一

史料一 汪遵的《汴河》诗:“隋皇意欲泛龙舟,千里昆仑水别流。还待春风锦帆暖,柳阴相送到迷楼。”

史料二 李敬方的《汴河直进船》诗:“汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽脂膏是此河。”

史料三 唐代诗人皮日休《汴河怀古》诗:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

材料二

贯通东西的隋唐大运河通济渠段自西北方向的河南永城进入淮北市往东南经过铁佛、百善、四铺三个乡镇流入宿州,全长41.5公里,沿线发现各类文化遗产点20多处。其中柳孜运河遗址、百善运河遗址河堤剖面、五铺大寺庙遗址、唐宋时期村庄聚落、宗教场所遗址、古战场遗址及古墓葬等,这些珍贵的运河文化遗产如珍珠般镶嵌在运河岸边的村镇田野中,丰富了淮北市境内隋唐大运河的内涵和申遗的价值比重。

——摘自郭云修《情系大运河——大运河保护与申遗的前前后后》

(1)简析材料一中的三则史料对修筑大运河的评价。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,请你概括大运河申报世界文化遗产的理由。

2.阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋炀帝凭借隋文帝积累的巨量民力和财富,得以无限制地施行暴政。他是历史上著名的浪子,也是标准的暴君。他的奢侈生活和残虐政治愈来愈凶恶地驱迫民众陷入死地,到后来,农民发动大起义,消灭这个可耻可憎的浪子和暴君。隋文帝统治时期,民众辛勤地积累起来的财富,被隋炀帝以游玩、扩张、侵略三种形式,迫不及待地加以消耗,特别是三次侵略战争,使民众流离失所,实在不能再有所容忍。要摧毁这个残暴统治,唯一有效的方法就是农民大起义。

——摘编自范文澜《中国通史》

材料二 我们差不多可以说,秦始皇做过的事,隋炀帝多半也做了,但是他没有焚书坑儒;我们还可以说,隋炀帝做过的事,唐太宗多半也做了,但是唐太宗没有开运河。然而,秦始皇、唐太宗都有“千古一帝”的美誉,隋炀帝却落了个万世唾骂的恶名。

——摘编自胡戟《隋炀帝新传》

(1)比较材料一、二中范文澜与胡戟在评价隋炀帝上的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析影响对隋炀帝评价的主要因素。

3.阅读材料,回答问题。

材料一 隋朝南北统一,再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制。隋炀帝即位后,开通了以东都洛阳为中心,北起涿郡,南到余杭的大运河。一方面,开运河是为了巩固隋封建政权的需要,通过运河直达江淮,从而加强了洛阳与江南地区的联系,以进一步控制江南。另一方面,江南地区“鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之优,覆衣天下”。关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资。运河开通后,连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长2500多公里,是世界上最雄伟的工程之一。

——朱绍侯《中国古代史》

材料二 千里长河一旦开。亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾《沐水》

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事。共禹论功不较多。

——皮日休《汴河怀古》

汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽脂膏是此河。

——李敬方《汴河直进船》

(1)根据材料一、概括隋朝大运河开通的原因。

(2)大运河开通后,后人对此褒贬不一。根据材料二归纳三位诗人的不同观点。

4.后世史书提及隋朝,多用“盛世而亡”。阅读材料,回答问题。

材料一 是时(583年)山东尚承齐俗,机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋。高祖(隋文帝)令州县大索税貌阅……于是计帐进四十四万三千丁,新附一百六十四万一千五百口。

开皇十七年(597年),户口滋盛,中外仓库,无不盈积。……高祖(隋文帝)遂停此年正赋,以赐黎元。

是时(613年)百姓废业……无以自给。然所在仓库(粮仓),犹大充牣(殷实),吏皆惧法,莫肯赈救,由是益困。初皆剥树皮以食之,渐及于叶,皮叶皆尽,乃煮土或捣稿(秸秆)为末而食之。其后人乃相食。

——魏征《隋书·食货志》

材料二

时间 隋炀帝时期大事(部分) 民役数量

605年3月 营建洛阳持续进行11个月 每月200万人

605年3月 开凿通济渠 男女100多万人

605年5月 营建西苑 170万人

606年7月 巡幸江南 40多万人

607年8月 修筑长城 100多万人

608年正月 开凿永济渠 男女100多万人

612-614年 远征高丽 300多万人

材料三 古今称国计之富者莫如隋……然考之史传,则未见其有以为富国之术也……而何以殷富如此,史求其说而不可得。

——马端临(元)《文献通考》

(1)读史贵在有“疑”。据材料,对马端临“(隋代)何以殷富如此”的疑问作出解释。

(2)读史明智,知古鉴今。谈谈你对隋朝“盛世而亡”的思考。

5.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 隋室虽祚短运促,然其国计之富足,每为治史者所艳称。自汉以来,丁口之蕃息,仓廪府库之盛,莫如隋。在其(隋文帝)末年,天下储积,足供五、六十年。

——摘自钱穆《国史大纲》

材料二 (高祖)及颁新令,制人五家为保,保有长。保五为闾,闾四为族,皆有正。自诸王已下,至于都督,皆给永业田,各有差。多者至一百顷,少者至四十亩。其丁男、中男永业露田,皆尊后齐之制。高祖令州县大索貌阅,户口不实者,正长远配,而又开相纠之科。大功已下,兼令析籍,各为户头,以防容隐。

——《隋书·食货志》

材料三 社仓原为地方上的一种社会互济设施。开皇五年以后,隋王朝借口社仓管理不善,将它逐步归并到官府管辖之下。据《隋书·食货志》载,开皇十六年“又诏社仓,准上中下三等税,上户不过一石,中户不过七斗,下户不过四斗。”这就等于在正租之外,又增收了百分之十三到三十二的附加税。

——摘编自魏承思《论隋王朝的经济政策及其灭亡》

(1)运用材料二、三阐释材料一中“国计之富足”的观点,并分析材料三的史料价值。

(2)综合上述材料,谈谈你对隋朝“国计之富足”却“祚短运促”的理解。

参考答案:

一、

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是反向题。时空是隋朝时期。结合所学知识可知,隋朝时期的经济重心仍然在北方,因此隋朝时南方经济实力渐渐超过北方的说法错误,C项符合题意;材料“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波”强调大运河促进南北经济文化交流,排除A项;根据材料“至今千里赖通波”“若无水殿龙舟事”可知,皮日休既认识到大运河对经济文化发展的作用,又认识到开凿大运河是隋朝暴政的体现,排除B项;隋朝大运河以洛阳为中心,首次贯通南北,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:隋朝时期的中国。根据材料“五月癸亥,诏人间有撰集国史、臧否人物者,皆令禁绝”和所学可知,隋文帝禁止民间编写国史、评论人物好坏,主要是为了强化思想控制,迎合国家大一统的需要,C项正确;私家修史质量不一定差,排除A项;官修史书受到皇权的干涉,不一定客观,排除B项;材料与私家史书诋毁政府的说法无关,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:隋朝(中国)。据材料“南郡夷陵、竟陵、沔阳、沅陵、清江、襄阳、春陵、汉东、安陆、永安、义阳、九江、江夏诸郡多杂蛮左(土著民族),其与夏人(汉族)杂居者则与诸华不别”可知,隋朝时期,南方地区的一些土著民族与汉族杂居,使得这些人之间在社会习俗等方面相差不大,体现了民族交融的发展,B项正确;据所学知识可知,中国古代民族隔阂并没有消除,这夸大了民族交融的影响,排除A项;材料反映的是民族之间的关系,没有涉及社会秩序方面的内容,不能得知社会秩序是否稳定,排除C项;材料反映的是隋朝南方地区的土著民族与汉族之间的差别变小,并非差距较大,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:隋唐(中国)。根据材料“它是在结束了370年的分裂对峙局面后重新建立的统一的封建王朝,尽管其在历史上存在的时间只有短暂的36年”结合所学知识可知,隋朝在历史上重新统一了分裂的中国,存在的时间只有短暂的36年,C项正确;秦朝的存续时间是15年,排除A项;汉朝分为西汉与东汉,时间是400年,排除B项;唐朝在历史上存续了289年,排除D项。故选C项。

5.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是隋朝时期(中国)。结合所学内容可知,隋朝时期开通了大运河,首次贯通南北,沟通五大水系,C项正确;云冈石窟位于山西,和沟通水系无关,排除A项;兴建洛阳城是建设一座城市,和沟通南北水系无关,排除B项;乡间义仓属于基层社会救济和优抚措施,与沟通南北水系没有关系,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:隋文帝(中国)。据材料信息可知,隋文帝重视修史,并禁止私修史书,利用史书编著来确定隋王朝正统的历史传承衔接,因为隋直接由北周发展过来,而北周源于西魏;官修史书作为正史来管控思想,故这些措施是为政治统治服务的,C项正确;材料是体现隋文帝要求史书的正统性,并不倡导历史认识的多样性,排除A项;材料未涉及优秀史学传统,而是主要体现了历史学的政治功能,排除B项;据材料“以西魏为真,东魏为伪”可知,隋文帝并不以真实的历史记述为准,而是自身需求来确定正统,排除D项。故选C项。

7.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是反向题。据本题时间信息可知准确时空是隋朝时期(中国)。结合所学内容可知,大定之治出现于金朝统治时期,金朝是在隋朝之后,所以不应该出现在这本书中,D项符合题意;隋朝时期三省六部制得到完善,创设了科举制,兴建了洛阳城,这都发生在隋朝时期,可以出现在这本书中,ABC项不符合题意,排除。故选D项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是隋朝时期。结合所学内容可知,隋朝修建的大运河连通南北,沟通了南北经济,从而加强了南北经济的发展,这是隋朝修建大运河产生的最深远的影响,排除B项;隋朝大运河是为了沟通南北,和加强北部边防无关,排除A项;隋朝二世而亡,而且修建大运河加重了百姓负担,并没有起到巩固隋朝统治的作用,排除C项;满足隋炀帝游江都的愿望不是最深远的影响,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是目的题。时空范围为隋朝(中国)。隋炀帝开凿的永济渠成为随后征伐辽东的后勤通道,由此可知,永济渠开凿意在强化对北方的军事控制,C项正确;当时经济重心依然在北方,不需南粮北调,排除A项;隋炀帝并未迁都至涿郡,排除B项;从材料来看,当时永济渠主要是服务于军事行动,而非为了提高大运河的通航能力,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】本题是多类型单项选择题,根据设问可知是影响题和本质题,时空是古代(中国)。根据材料“在大运河的修建过程中,我们的祖先遇到了许多难题,如所连接的海河、黄河等五大水系的海拔不同,如何控制水的流向等。但他们克服了重重困难,修成了直到今天我们都为之骄傲的大运河”可知,修建大运河遇到了种种难题,我们的祖先克服了重重困难,成功修建了大运河,这说明了古代人民的智慧,B项正确;材料没有体现大运河对社会秩序的影响,排除A项;根据材料“克服了重重困难,修成了直到今天我们都为之骄傲的大运河可以看出,主要强调修建技术”,并未涉及南北地区联系,排除C项;材料并未提及大运河对社会经济的影响,排除D项,故选B项。

11.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词, 可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:隋朝(中国)。据本题材料概括得出结论是:隋朝政府和民间的仓库中保存大量粮食和纺织品,反映农业和手工业发展,社会经济繁荣,B项正确;材料未提及粮食和纺织品贸易,无法得出商品经济发达,排除A项;仓储丰富主要反映国家的物资储备,不能体现百姓富足,排除C项;材料未单独描述和强调南方的情况,排除D项。故选B项。

12.D

【详解】本题是多类型单项选择题。根据次题干设问词,可知是本质题、影响题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。根据材料可知,旧贵族集团垄断政府高级官职,使皇权受到限制。因此统治者不得不适时做出调整,维护自己的权力,D项正确;材料强调的是唐初政治的相对“静态过程”,未体现“下降趋势”和“逐渐被削弱”的“动态化过程”,排除AB项;从材料“强大的贵族集团……所以皇帝要受到牵制”可知,唐初旧贵族仍然发挥着重大作用,排除C项。故选D项。

13.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是古代中国。根据图示可知,古代中国都城经历了从黄河时代到运河时代的变迁。大运河的开通既有利于南北经济的交流,也有利于南方的开发,随着经济重心不断南移,政治中心也随着变迁,图中都城的变迁围绕着黄河和大运河,说明了大运河连接了政治中心与经济重心,C项正确;图中都城的变化与大运河的开凿和变迁有关,但并不是决定历代王朝治乱兴衰的主要原因,排除A项;“解决了南北发展不平衡问题”与题干及史实不符,排除B项;材料未涉及大运河与海上交通枢纽的关系,表述不准确,排除D项。故选C项。

14.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:隋朝(中国)。根据材料可知,隋炀帝改革的原因是不重视文教导致的官员素质低下、政治腐败,因此他的改革措施应该是大兴文教,创立重视官员素质的科举制度,B项正确;“兵民合一”是军事改革,与材料无关,排除A项;整顿吏治的主要举措是加强对官员的管理,不是材料反映的主旨,排除C项;材料未涉及豪强问题,排除D项。故选B项。

15.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是唐代(中国)。据题意可知,唐代的监察御史除了监察官员,还对有关民生的内容予以关注,有助于发现社会问题,从而推动社会治理的发展,D项正确;监察御史关注社会民生并不代表唐代监察与行政一体化,排除A项;这些活动有助于发现问题,但不一定能够避免地方行政失误,排除B项; “外重内轻”是指重视对外关系,放松内部强化,这些活动不会加剧外重内轻的现象,排除C项。故选D项。

16.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:隋朝(中国)。根据材料“天下州县多罹水旱,百姓不给”“当社造仓”可知,长孙平主张在地方建立义仓,以起到赈灾救济的作用,D项正确;材料并未体现社会保障体系的完善,排除A项;材料中设立义仓的目的是赈灾救济,而不是解决人民温饱,排除B项;长孙平主张在地方建立义仓,并未涉及“治理基层”,排除C项。故选D项。

17.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是反向题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉、隋朝(中国)。根据材料“西汉与隋京畿区示意图”和所学知识可知,京畿区的东移,是因为人口大量增加,经济重心逐渐南移,亟需通过南粮北运等形式来缓解关中地区的经济压力,与拓宽财政收入来源无关,D项符合题意;西汉的“京畿”与西周的“镐京”重合,A项说法正确但不符合题意,排除A项;根据所学知识可知,②所覆盖的区域属于隋朝的京畿区,B项说法正确但不符合题意,排除B项;与西汉京畿区相比较,隋朝的京畿区向以洛阳为中心的东部延伸,结合所学知识可知,隋朝时期,人口大量增加,经济重心逐渐南移,亟需通过南粮北运等形式来缓解关中地区的经济压力,C项说法正确但不符合题意,排除C项。故选D项。

18.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料“居无事时,耕于野”“若四方有事,则命将以出”可知府兵制有战时为兵,闲时为民即兵民合一的特点,B项正确;根据材料“事解辄罢,兵散于府,将归于朝”可知府兵制之下,兵将互不相知,不易形成割据势力,排除A、D项;兵民合一的特点为国家节省了军费开支,排除C项。故选B项。

19.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是隋朝(中国)。根据“国家编户和赋税的增加也就意味着私家荫户和租税的减少,这是统治阶级中利益分配的重大调整”可知,该学者认为隋朝通过户籍和赋税制度的调整使地方豪强实力的收入减少,从而增加了政府的财政收入。所以隋朝财富的积累是由于打击世家大族强化了国家权力,B项正确;“消灭了”的说法过于绝对,排除A项;根据该学者的观点可知,隋朝财富的积累是因为打击了世家大族,而不是由于国家统一和社会秩序的稳定,排除C项;D项说法是隋朝改革户籍制度的影响,不是财富积累的原因,排除D项。故选B项。

20.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:隋唐时期(中国)。据材料“万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。应是天教开汴水,一千余里地无山。”和所学可知,京杭大运河北起北京,南至杭州,全程一千多里,起到沟通南北经济重要作用,C项正确。材料未涉及扬州社会经济发展的内容,排除A项;京杭大运河开通之前国家统一,开通后进一步巩固统一,有利于消除国家分裂的隐患,排除B项;唐朝安史之乱之后经济重心开始南移,到南宋时期完成,排除D项。故选C项。

二、

1.(1)简析:史料一否定修建大运河,理由是主要为了皇帝的游玩;第二则史料也是否定修建大运河,理由是搜刮东南的财富:第三则史料全面评价修筑大运河作用,一方面肯定其对后世的积极影响,另一方面否定隋皇游玩给百姓带来的沉重的负担。

(2)理由:大运河是中国古代伟大的水利建筑,体现了中国人民的智慧;大运河是世界上最长的运河,也是世界上开凿较早的运河;大运河是中国古代南北交通的大动脉,历史悠久,它促进中原文化与南文化相融合;申遗有利于更好保护运河及其附近文化遗产;有利于更好地传承古代文明,增强文化自信;让世界更好地了解中国古代文明。

【详解】(1)本题是影响类材料分析题。时空是隋朝中国。简析:据材料“隋皇意欲泛龙舟”可知史料一否定修建大运河,理由是主要为了皇帝的游玩;据材料“东南四十三州地,取尽脂膏是此河”可知第二则史料也是否定修建大运河,理由是搜刮东南的财富:据材料“尽道隋亡为此河”“共禹论功不较多”可知第三则史料全面评价修筑大运河作用,一方面肯定其对后世的积极影响,另一方面否定隋皇游玩给百姓带来的沉重的负担。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是古代中国。理由:可以从大运河的历史和文化价值、申遗的积极作用等方面分析。据材料“沿线发现各类文化遗产点20多处。……这些珍贵的运河文化遗产……丰富了淮北市境内隋唐大运河的内涵和申遗的价值比重”可得出申遗有利于更好保护运河及其附近文化遗产。结合所学可知,大运河是中国古代伟大的水利建筑,体现了中国人民的智慧;大运河是世界上最长的运河,也是世界上开凿较早的运河;大运河是中国古代南北交通的大动脉,历史悠久,它促进中原文化与南文化相融合;申遗有利于更好地传承古代文明,增强文化自信;让世界更好地了解中国古代文明。

2.(1)相同点:都认为隋炀帝有不得人心的举措;对隋炀帝的部分行为都持否定评价。

不同点:范文澜对隋炀帝持完全否定的评价;胡戟对隋炀帝虽有否定,但以积极评价为主。

(2)影响因素:历史人物的行为是否符合历史发展趋势,是否有利于社会进步和生产力发展;时代背景的影响;现实政治的影响。

【详解】(1)本题是对比类材料分析题。时空是:隋代(中国)。相同点:据材料一“他是历史上著名的浪子,也是标准的暴君。他的奢侈生活和残虐政治愈来愈凶恶地驱迫民众陷入死地”和材料二“隋炀帝却落了个万世唾骂的恶名”可知,都认为隋炀帝有不得人心的举措,并且对隋炀帝的部分行为都持否定评价。不同点:据材料一“得以无限制地施行暴政。他是历史上著名的浪子,也是标准的暴君。他的奢侈生活和残虐政治愈来愈凶恶地驱迫民众陷入死地,到后来,农民发动大起义,消灭这个可耻可憎的浪子和暴君”可知,范文澜对隋炀帝持完全否定的评价;据材料二“秦始皇做过的事,隋炀帝多半也做了,但是他没有焚书坑儒;我们还可以说,隋炀帝做过的事,唐太宗多半也做了,但是唐太宗没有开运河”可知,胡戟对隋炀帝虽有否定,但以积极评价为主。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是:隋代(中国)。影响因素:结合胡戟对隋炀帝的评价可知,他看到了隋炀帝开通运河的历史功绩,是否有利于社会进步和生产力发展影响了对隋炀帝的评价;据材料“使民众流离失所,实在不能再有所容忍。要摧毁这个残暴统治,唯一有效的方法就是农民大起义”可知,范文澜对隋炀帝的消极评价体现了在历史人物评价中要看到历史人物的行为是否符合历史发展趋势;此外,结合所学知识可知,对隋炀帝的评价还受到时代背景和现实政治的影响。

3.(1)隋朝的国家统一;中央集权国家可集中力量兴建大型工程;为加强对南方的有效控制,巩固统治;适应经济重心南移的趋势,保障中央政府的物资供应。

(2)胡曾认为开凿大运河导致隋朝灭亡。皮日休肯定了开凿大运河对经济发展的积极作用。李敬方着重指出了运河开通后统治者对江南的搜刮和掠夺。

【详解】(1)本题是背景类材料分析题,主要时空是隋朝(中国)。关于隋朝大运河开通的原因,由材料“隋朝南北统一,再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制。”可知,隋朝的国家统一;中央集权国家可集中力量兴建大型工程;由材料“从而加强了洛阳与江南地区的联系以进一步控制江南。”可知,为加强对南方的有效控制,巩固统治;由材料“关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资。”可知,适应经济重心南移的趋势,保障中央政府的物资供应

(2)本题是特点类材料分析题,主要时空是隋朝(中国)。关于归纳三位诗人的不同观点,由材料“千里长河一旦开。亡隋波浪九天来。”可知,胡曾认为开凿大运河导致隋朝灭亡;由材料“至今千里赖通波。”可知,皮日休肯定了开凿大运河对经济发展的积极作用;由材料“东南四十三州地,取尽脂膏是此河。”可知,李敬方着重指出了运河开通后统治者对江南的搜刮和掠夺。

4.(1)隋朝实行严格户籍制度,通过大索貌阅等措施,国家控制全国人口和土地数量增加,国家财政收入提高;隋初统治者爱惜民力,注意减轻百姓负担,这都有利于经济发展和国力增强。因此“未见其有以为富国之术”是不确切的。

(2)隋朝从民间过度征收财富,导致人民极度贫困,“国富民穷”现象突出;隋炀帝自恃国力强盛,挥霍无度、滥用民力,导致社会矛盾激化而灭亡。这说明人民是国家的根本,只有人民丰衣足食,生活富裕,国家的政权才能巩固。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。结合所学内容可知,隋朝时期之所以殷富,首先是隋朝实行严格户籍制度,通过大索貌阅等措施,国家控制全国人口和土地数量增加,国家财政收入提高;其次是隋初统治者爱惜民力,注意减轻百姓负担,这都有利于经济发展和国力增强。所以马端临“未见其有以为富国之术”的说法是不确切的。

(2)本题是认识类材料分析题。对于隋朝“盛世而亡”的原因可以从隋朝的过度掠夺、隋炀帝的残暴统治等方面进行总结。由此可知,这说明人民是国家的根本,只有人民丰衣足食,生活富裕,国家的政权才能巩固。言之有理即可。

5.(1)隋朝国计之富足是因为当时的均田制调动了农民生产积极性;大索貌阅增加了政府控制的人口和赋税收入;积粮于官又增加了民众赋税。

材料三出自学者的研究,属于间接史料。学者通过对《隋书》等文献史料的分析得出结论,结论可作为研究隋代国计富足的参考。

(2)隋朝国计之富足是建立在增加赋税、扩大税源的基础上,百姓负担日益加重。同时,政策又损害了豪强利益,加剧了统治阶级的内部矛盾。另外,隋炀帝大兴土木、发动对外战争,激化了社会矛盾,最终导致隋朝祚短运促。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是隋朝中国。阐释:据材料一“隋室虽祚短运促,然其国计之富足,每为治史者所艳称”可知,材料认为隋朝立国时间虽然比较短暂,但是隋朝国家富足得到了史学研究者的称赞和羡慕。据材料二“自诸王已下,至于都督,皆给永业田,各有差”可知隋朝时期延续了魏晋时期的均田制,将国有土地分给农民作为永业田,有利于恢复农业生产,提高农民的生产积极性;据材料二“大功已下,兼令析籍,各为户头,以防容隐”可知隋朝时期加强了对百姓的户籍控制,即通过大索貌阅检查隐漏人口来增加政府的赋税收入;据材料“隋王朝借口社仓管理不善,将它逐步归并到官府管辖之下”“这就等于在正租之外,又增收了百分之十三到三十二的附加税”可知隋朝政府加强了对社仓的管理,在正税之外又增加了新的赋税,进一步充实了国库财政收入。价值:据材料三“据《隋书·食货志》载”、“摘编自魏承思《论隋王朝的经济政策及其灭亡》”可知材料三是现代史学家的研究成果,属于间接史料,但是该学者的研究是建立在对《隋书》的研究基础上,具有较高的史料价值,可以作为研究隋代国计富足的间接史料。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是隋朝中国。理解:据材料三“这就等于在正租之外,又增收了百分之十三到三十二的附加税”可知隋朝的国家富足是建立在加重赋税收入和扩大税源的基础上,体现了封建政府对农民的超阶级剥削,使农民的负担日益加重,进一步激化了阶级矛盾;据材料二“兼令析籍,各为户头,以防容隐”可知隋朝政府在加大对百姓剥削的同时也加大了对封建地主阶级的控制,即通过检括户口来削弱封建地主的经济实力,加剧了统治阶级的内部矛盾;从统治者自身的角度来看,隋炀帝好大喜功、大兴土木和持续的对外战争进一步透支了国家的财力、物力和人力,导致内外矛盾激化,最终导致隋朝祚短运促。

同课章节目录