2023-2024学年物理人教版八年级上册 课时作业 第五章 透镜及其应用 测试评价卷

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年物理人教版八年级上册 课时作业 第五章 透镜及其应用 测试评价卷 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 135.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-04-05 12:38:25 | ||

图片预览

文档简介

第五章 透镜及其应用 测试评价卷

注意事项:本试卷共4个大题,12小题,满分60分,考试时间45分钟。

一、填空题(本题共4小题,每空2分,共16分)

1.透镜是利用光的 现象制成的,凸透镜对光有 作用。

2.小敏同学在课外完成了以下实验,请你替她把实验结果填写完整:把投影仪上的平面镜取下,投影片放到载物台上,调节镜头,在天花板上得到清晰的像。这个像应当是 (选填“正立”或“倒立”)、 (选填“放大”、“缩小”或“等大”)的。

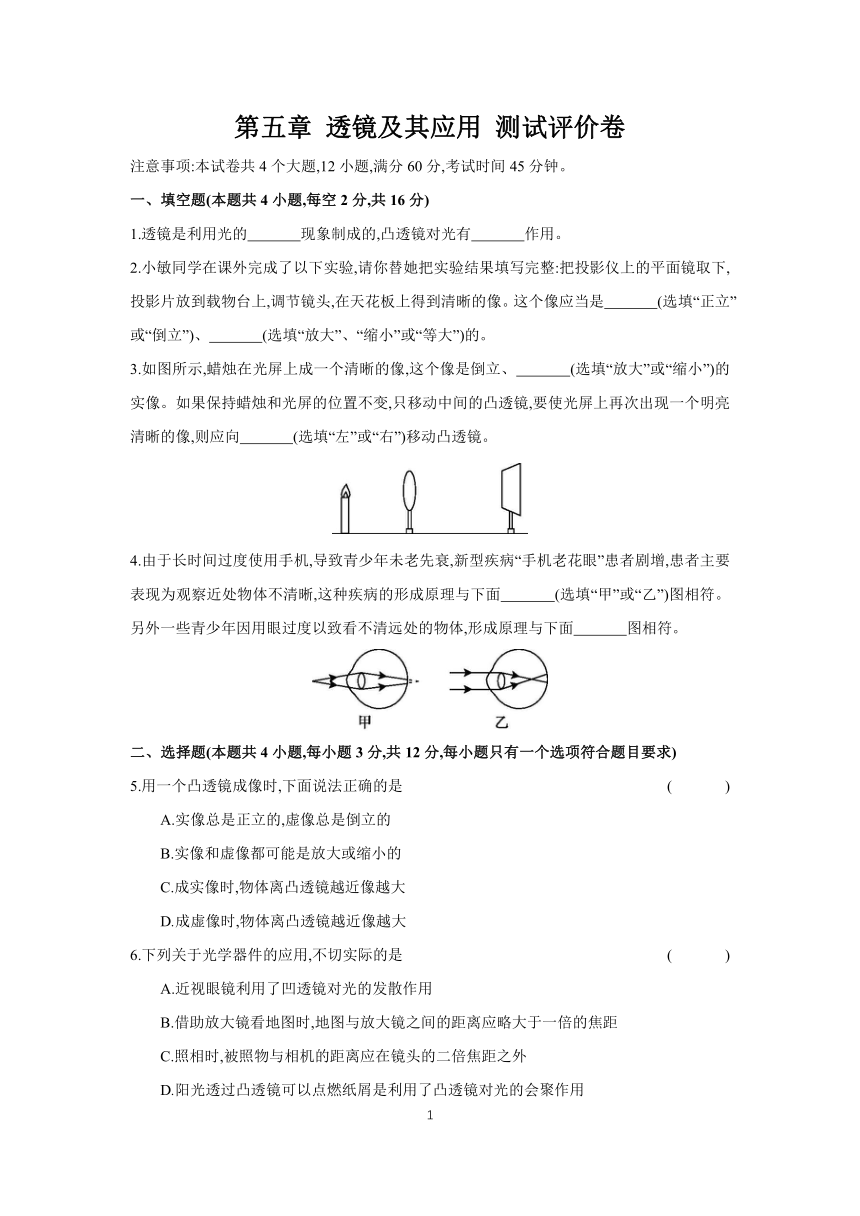

3.如图所示,蜡烛在光屏上成一个清晰的像,这个像是倒立、 (选填“放大”或“缩小”)的实像。如果保持蜡烛和光屏的位置不变,只移动中间的凸透镜,要使光屏上再次出现一个明亮清晰的像,则应向 (选填“左”或“右”)移动凸透镜。

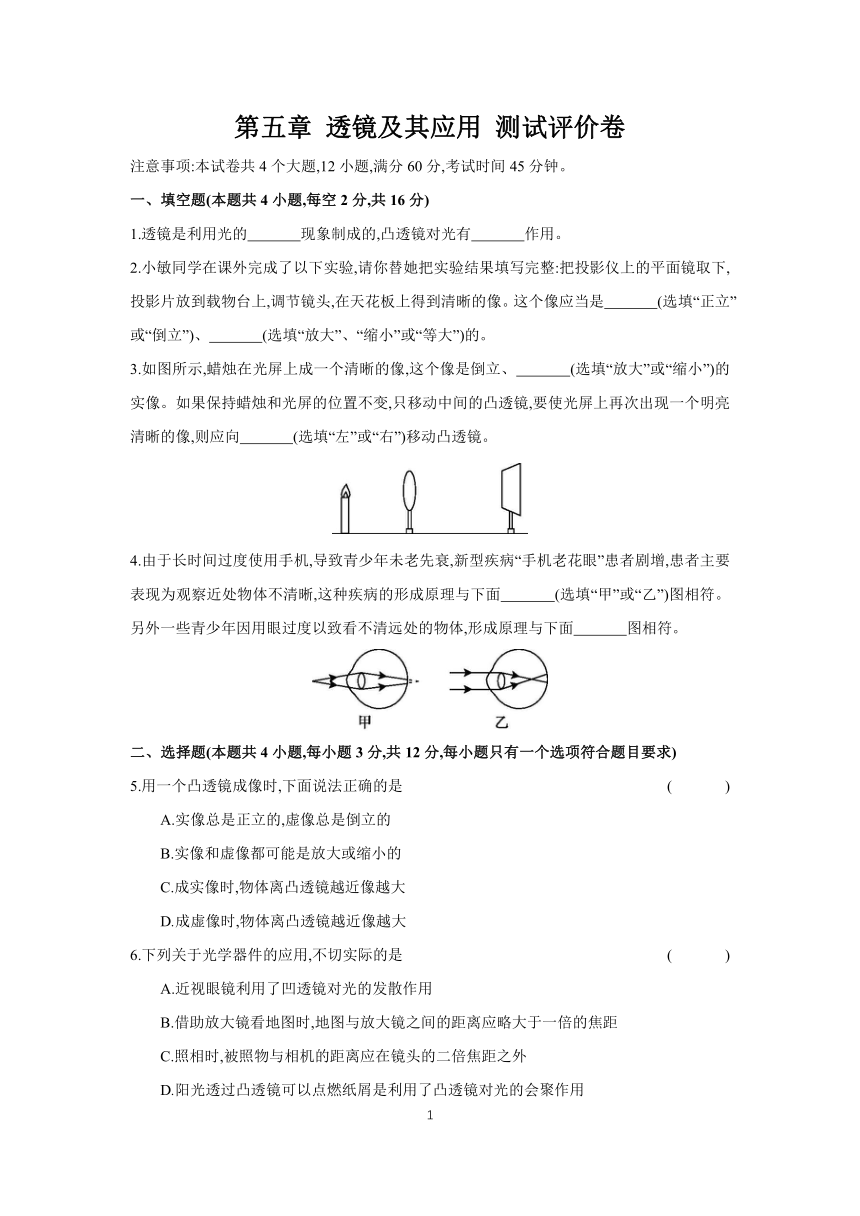

4.由于长时间过度使用手机,导致青少年未老先衰,新型疾病“手机老花眼”患者剧增,患者主要表现为观察近处物体不清晰,这种疾病的形成原理与下面 (选填“甲”或“乙”)图相符。另外一些青少年因用眼过度以致看不清远处的物体,形成原理与下面 图相符。

二、选择题(本题共4小题,每小题3分,共12分,每小题只有一个选项符合题目要求)

5.用一个凸透镜成像时,下面说法正确的是 ( )

A.实像总是正立的,虚像总是倒立的

B.实像和虚像都可能是放大或缩小的

C.成实像时,物体离凸透镜越近像越大

D.成虚像时,物体离凸透镜越近像越大

6.下列关于光学器件的应用,不切实际的是 ( )

A.近视眼镜利用了凹透镜对光的发散作用

B.借助放大镜看地图时,地图与放大镜之间的距离应略大于一倍的焦距

C.照相时,被照物与相机的距离应在镜头的二倍焦距之外

D.阳光透过凸透镜可以点燃纸屑是利用了凸透镜对光的会聚作用

7.五四青年节那天,学校请来摄影师拍毕业照,列好队后,摄影师发现有几位同学没有进入取景框内,这时他重新调整照相机的正确方法是 ( )

A.照相机向前移,镜头向前伸

B.照相机向前移,镜头向后缩

C.照相机向后移,镜头向前伸

D.照相机向后移,镜头向后缩

8.在探究凸透镜成像规律的实验中,当蜡烛、凸透镜、光屏位于如图所示的位置时在光屏上呈现一个清晰的烛焰的像。下列说法正确的是 ( )

A.透镜不动,蜡烛和光屏都向右移动,可以看到像变大

B.此时成正立、放大的实像,与投影仪原理相同

C.透镜右移,眼睛在光屏和透镜间,通过透镜看到正立的像

D.若在透镜和蜡烛之间放远视镜片,应将光屏适当右移,可再次出现清晰的像

三、作图题(本题共2小题,第9题6分,第10题6分,共12分)

9.图中,a、b是从点光源S发出的、经透镜折射后的两条光线,在图中完成光路并标出点光源S的位置。

10.画出图中光线AB的折射光线和光线CD的入射光线。

四、实验探究题(本题共2小题,第11题10分,第12题10分,共20分)

11.如图所示,这是利用光具座探究凸透镜成像规律的实验装置。

(1)实验时,调节烛焰、透镜和光屏三者中心在同一高度,目的是使像呈现在 。

(2)当物距 时,无论怎样移动光屏,都不能在光屏上得到烛焰的像,但此时眼睛在

(选填“烛焰”或“光屏”)一侧通过透镜观察,可以看到一个正立、放大的虚像。

(3)某次实验中,小明将自己的近视眼镜放在烛焰和透镜之间,调节光屏,在光屏上得到一个清晰的像。移去眼镜,光屏上的像变模糊了,为了再次在光屏上得到清晰的像,蜡烛和透镜的位置不变,可将光屏 (选填“靠近”或“远离”)透镜。

(4)小明为探究焦距不同的凸透镜成实像时,像的大小与焦距之间的关系,用三个焦距不同的凸透镜和一个“F”形LED光源(代替蜡烛)进行实验,实验记录如表:

凸透镜焦距/cm 物距u/cm 像距v'/cm 像的大小

5.0 15.0 7.5 较小

10.0 25.0 16.7 较大

15.0 35.0 26.3 最大

老师指出,根据小明的实验记录,无法得出凸透镜成实像时,像的大小与焦距之间的关系,其原因是 。

12.小明用薄膜充水后制成水透镜模拟眼球中的晶状体,来比较正常眼、近视眼和远视眼的焦距大小。实验中测得甲图焦距为10 cm,再将甲分别挤压成乙图、丙图的形状,并分别测量焦距,如图所示。

(1)测得焦距小于10 cm的是图 ,模拟近视眼的是图 。

(2)在同一位置,用甲、乙、丙透镜分别对着远处的某一物体,移动光屏得到清晰的像,其中像距较大的是 图。

(3)目前很多近视患者戴隐形眼镜来矫正视力。隐形眼镜是一种直接贴在角膜表面的超薄镜片,可随着眼球运动,其中心厚度只有0.05 mm,则此镜片的边缘厚度 (选填“小于”、“等于”或“大于”)0.05 mm,此镜片对光有 (选填“会聚”或“发散”)作用。

参考答案

1.折射 会聚

2.倒立 放大

3.放大 右

4.甲 乙

5.C 6.B 7.D 8.A

9.答

10.答

11.(1)光屏中央

(2)在一倍焦距以内 光屏

(3)靠近

(4)没有控制物距相同

12.(1)乙 乙

(2)丙

(3)大于 发散

2

注意事项:本试卷共4个大题,12小题,满分60分,考试时间45分钟。

一、填空题(本题共4小题,每空2分,共16分)

1.透镜是利用光的 现象制成的,凸透镜对光有 作用。

2.小敏同学在课外完成了以下实验,请你替她把实验结果填写完整:把投影仪上的平面镜取下,投影片放到载物台上,调节镜头,在天花板上得到清晰的像。这个像应当是 (选填“正立”或“倒立”)、 (选填“放大”、“缩小”或“等大”)的。

3.如图所示,蜡烛在光屏上成一个清晰的像,这个像是倒立、 (选填“放大”或“缩小”)的实像。如果保持蜡烛和光屏的位置不变,只移动中间的凸透镜,要使光屏上再次出现一个明亮清晰的像,则应向 (选填“左”或“右”)移动凸透镜。

4.由于长时间过度使用手机,导致青少年未老先衰,新型疾病“手机老花眼”患者剧增,患者主要表现为观察近处物体不清晰,这种疾病的形成原理与下面 (选填“甲”或“乙”)图相符。另外一些青少年因用眼过度以致看不清远处的物体,形成原理与下面 图相符。

二、选择题(本题共4小题,每小题3分,共12分,每小题只有一个选项符合题目要求)

5.用一个凸透镜成像时,下面说法正确的是 ( )

A.实像总是正立的,虚像总是倒立的

B.实像和虚像都可能是放大或缩小的

C.成实像时,物体离凸透镜越近像越大

D.成虚像时,物体离凸透镜越近像越大

6.下列关于光学器件的应用,不切实际的是 ( )

A.近视眼镜利用了凹透镜对光的发散作用

B.借助放大镜看地图时,地图与放大镜之间的距离应略大于一倍的焦距

C.照相时,被照物与相机的距离应在镜头的二倍焦距之外

D.阳光透过凸透镜可以点燃纸屑是利用了凸透镜对光的会聚作用

7.五四青年节那天,学校请来摄影师拍毕业照,列好队后,摄影师发现有几位同学没有进入取景框内,这时他重新调整照相机的正确方法是 ( )

A.照相机向前移,镜头向前伸

B.照相机向前移,镜头向后缩

C.照相机向后移,镜头向前伸

D.照相机向后移,镜头向后缩

8.在探究凸透镜成像规律的实验中,当蜡烛、凸透镜、光屏位于如图所示的位置时在光屏上呈现一个清晰的烛焰的像。下列说法正确的是 ( )

A.透镜不动,蜡烛和光屏都向右移动,可以看到像变大

B.此时成正立、放大的实像,与投影仪原理相同

C.透镜右移,眼睛在光屏和透镜间,通过透镜看到正立的像

D.若在透镜和蜡烛之间放远视镜片,应将光屏适当右移,可再次出现清晰的像

三、作图题(本题共2小题,第9题6分,第10题6分,共12分)

9.图中,a、b是从点光源S发出的、经透镜折射后的两条光线,在图中完成光路并标出点光源S的位置。

10.画出图中光线AB的折射光线和光线CD的入射光线。

四、实验探究题(本题共2小题,第11题10分,第12题10分,共20分)

11.如图所示,这是利用光具座探究凸透镜成像规律的实验装置。

(1)实验时,调节烛焰、透镜和光屏三者中心在同一高度,目的是使像呈现在 。

(2)当物距 时,无论怎样移动光屏,都不能在光屏上得到烛焰的像,但此时眼睛在

(选填“烛焰”或“光屏”)一侧通过透镜观察,可以看到一个正立、放大的虚像。

(3)某次实验中,小明将自己的近视眼镜放在烛焰和透镜之间,调节光屏,在光屏上得到一个清晰的像。移去眼镜,光屏上的像变模糊了,为了再次在光屏上得到清晰的像,蜡烛和透镜的位置不变,可将光屏 (选填“靠近”或“远离”)透镜。

(4)小明为探究焦距不同的凸透镜成实像时,像的大小与焦距之间的关系,用三个焦距不同的凸透镜和一个“F”形LED光源(代替蜡烛)进行实验,实验记录如表:

凸透镜焦距/cm 物距u/cm 像距v'/cm 像的大小

5.0 15.0 7.5 较小

10.0 25.0 16.7 较大

15.0 35.0 26.3 最大

老师指出,根据小明的实验记录,无法得出凸透镜成实像时,像的大小与焦距之间的关系,其原因是 。

12.小明用薄膜充水后制成水透镜模拟眼球中的晶状体,来比较正常眼、近视眼和远视眼的焦距大小。实验中测得甲图焦距为10 cm,再将甲分别挤压成乙图、丙图的形状,并分别测量焦距,如图所示。

(1)测得焦距小于10 cm的是图 ,模拟近视眼的是图 。

(2)在同一位置,用甲、乙、丙透镜分别对着远处的某一物体,移动光屏得到清晰的像,其中像距较大的是 图。

(3)目前很多近视患者戴隐形眼镜来矫正视力。隐形眼镜是一种直接贴在角膜表面的超薄镜片,可随着眼球运动,其中心厚度只有0.05 mm,则此镜片的边缘厚度 (选填“小于”、“等于”或“大于”)0.05 mm,此镜片对光有 (选填“会聚”或“发散”)作用。

参考答案

1.折射 会聚

2.倒立 放大

3.放大 右

4.甲 乙

5.C 6.B 7.D 8.A

9.答

10.答

11.(1)光屏中央

(2)在一倍焦距以内 光屏

(3)靠近

(4)没有控制物距相同

12.(1)乙 乙

(2)丙

(3)大于 发散

2

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活