2.2生态脆弱区的综合治理(第一课时)课件(共36张PPT) 2022-2023学年高二地理人教版(2019)选择性必修2

文档属性

| 名称 | 2.2生态脆弱区的综合治理(第一课时)课件(共36张PPT) 2022-2023学年高二地理人教版(2019)选择性必修2 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 36.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-04-05 14:02:40 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

生态脆弱区的综合治理

选择性必修二 第二章第2节

1

生态脆弱区

任何一个区域的发展都离不开自然条件,地理位置、自然要素等都对区域发展有重要影响。自然条件只是区域发展的重要条件,但并不是唯一条件,具体分析如下:

阅读课本,思考

1:什么是生态脆弱区?

2:主要分布地区?

3:什么是土地退化?

4:土地退化的表现有哪些?

生态脆弱区:指生态系统抗干扰能力弱、易于退化且难以恢复的地区。

分布:分布在干湿交替、农牧交错、水陆交界、森林边缘、沙漠边缘等地区。

土地退化:是指受自然原因和人类活动的影响,土地出现质量下降、生产力降低的过程。

土地退化的表现:土地沙化(荒漠化)、石漠化、土壤侵蚀、土壤盐碱化、土壤肥力下降等

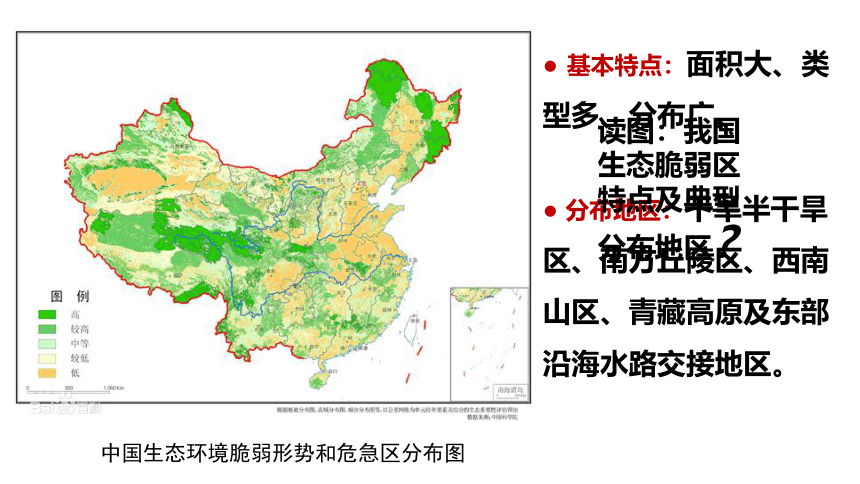

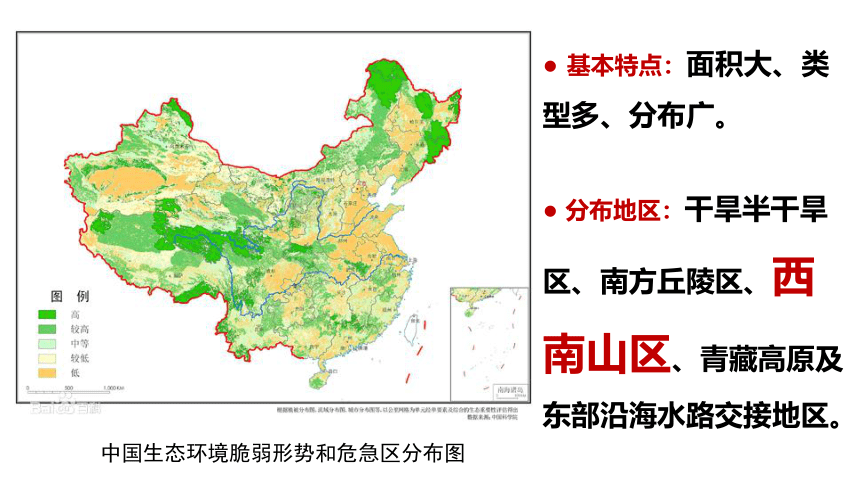

中国生态环境脆弱形势和危急区分布图

● 基本特点:面积大、类型多、分布广。

● 分布地区:干旱半干旱区、南方丘陵区、西南山区、青藏高原及东部沿海水路交接地区。

读图:我国生态脆弱区特点及典型分布地区?

中国生态环境脆弱形势和危急区分布图

● 基本特点:面积大、类型多、分布广。

● 分布地区:干旱半干旱区、南方丘陵区、西南山区、青藏高原及东部沿海水路交接地区。

2

喀斯特山地石漠化生态脆弱区

阅读课本第一部分并结合所学知识,思考以下问题:

(1)什么是喀斯特地貌 它有什么典型特征

(2)贵州喀斯特地区为什么出现了大面积的石漠化

(3)为什么喀斯特地区总是与贫困交织在一起

探究:喀斯特山地石漠化生态脆弱区

阅读课本第一部分并结合所学知识,思考以下问题:

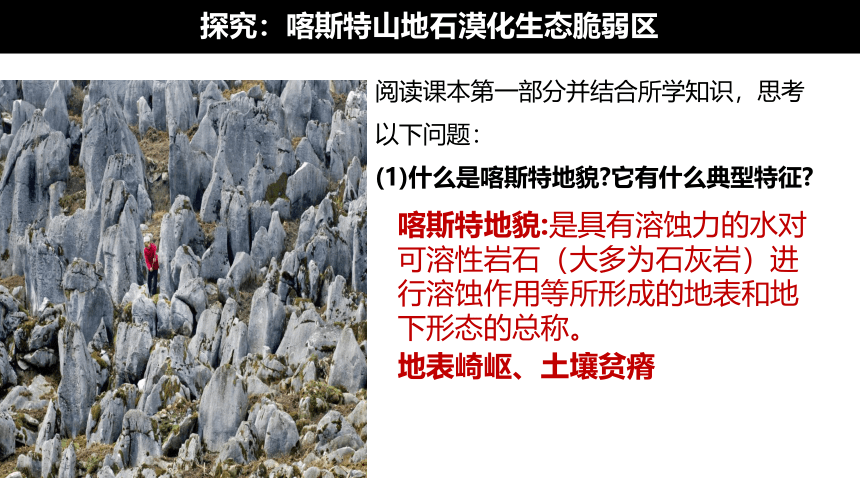

(1)什么是喀斯特地貌 它有什么典型特征

探究:喀斯特山地石漠化生态脆弱区

喀斯特地貌:是具有溶蚀力的水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行溶蚀作用等所形成的地表和地下形态的总称。

地表崎岖、土壤贫瘠

阅读课本第一部分并结合所学知识,思考以下问题:

(2)贵州喀斯特地区为什么出现了大面积的石漠化

探究:喀斯特山地石漠化生态脆弱区

水土流失

石漠化

地表土壤损失,基岩裸露

土层薄

坡度陡

多暴雨

植被少

过度开垦

人口增加

耕地减少

贫困

石灰岩特点:抗风化能力强,成土过程缓慢

阅读课本第一部分并结合所学知识,思考以下问题:

(2)贵州喀斯特地区为什么出现了大面积的石漠化

探究:喀斯特山地石漠化生态脆弱区

自然原因:石灰岩广布;多暴雨;多陡坡,土壤容易被侵蚀,水土流失严重。

人为原因:乱砍滥伐、过度开垦,加速了石漠化进程

阅读课本第一部分并结合所学知识,思考以下问题:

(3)为什么喀斯特地区总是与贫困交织在一起

探究:喀斯特山地石漠化生态脆弱区

喀斯特地区易水土流失,出现石漠化,土壤贫瘠,使得耕地减少,限制了当地经济发展。

石漠化有一个孪生兄弟,那就是贫困。贫困与石漠化总结伴出现,国家级三大集中连片贫困区,分别是乌蒙山贫困区、武陵山贫困区及滇黔桂石漠化贫困区,都与其本地喀斯特石漠化分布有关。

成因 自然原因 ①地形地质:地形崎岖,坡度陡峻,石灰岩广布,易淋溶、成土速度慢;

②气候:降水多且集中,多暴雨,流水侵蚀、溶蚀作用强;

③土层:山坡土层浅薄,抗侵蚀能力弱;

④植被:植被覆盖率低

人为原因 乱砍滥伐、陡坡开垦,加速了石漠化进程

危害 ①土地资源、生物资源减少;②涵养水源能力下降;③水土流失加剧;④生态环境恶化

治理措施 ①退耕还林还草;②保护自然植被;③植树造林;④建立自然保护区;⑤转变生产、生活方式;⑥实施生态移民等

总结:石漠化的成因、危害、治理措施

任何一个区域的发展都离不开自然条件,地理位置、自然要素等都对区域发展有重要影响。自然条件只是区域发展的重要条件,但并不是唯一条件,具体分析如下:

我国北方农牧交错带是主要的生态脆弱区之一,也是贫困地区分布较集中的区域之一。21世纪初,北方农牧交错带80%以上的草场出现了不同程度的退化,成为我国北方主要的沙尘源区。

3

北方农牧交错带的土地退化及原因

● 位置:农区与牧区的过渡地带,也是半湿润地区与半干旱地区的过渡地带。

● 范围:共涉及9个省级行政区,总面积超过65万平方千米。

探究2:北方农牧交错带土地退化的自然原因(鄂尔多斯市)

【思考题】读鄂尔多斯市降水量的变化图完成下题:

(1)鄂尔多斯的降水有什么特征

(2)鄂尔多斯降水的变化特征如何影响该地的土地退化

(3)鄂尔多斯地区为什么冬春季节多大风

(4)鄂尔多斯地区土地极易遭受风蚀和沙化的原因是什么

探究2:北方农牧交错带土地退化的自然原因(鄂尔多斯市)

【思考题】读鄂尔多斯市降水量的变化图完成下题:

(1)鄂尔多斯的降水有什么特征

【答案】鄂尔多斯的年平均降水量大多在300—400毫米;降水的季节变化大,且多以暴雨形式出现在夏季;降水年际变化也大。

降水量具有临界性且变率大

探究2:北方农牧交错带土地退化的自然原因(鄂尔多斯市)

【思考题】读鄂尔多斯市降水量的变化图完成下题:

(2)鄂尔多斯降水的变化特征如何影响该地的土地退化

【答案】暴雨集中,不仅降低了水分利用率,还造成强烈的土壤侵蚀;降水量的年际变化也比较大,降水量少的年份往往出现旱灾,加剧土地退化。

探究2:北方农牧交错带土地退化的自然原因(鄂尔多斯市)

【思考题】读鄂尔多斯市降水量的变化图完成下题:

(3)鄂尔多斯地区为什么冬春季节多大风

【答案】鄂尔多斯地处我国西北地区接近强大的亚洲高压中心,冬春干旱季节受亚洲高压影响且地面植被少,所以大风日数多且风力强劲。

探究2:北方农牧交错带土地退化的自然原因(鄂尔多斯市)

【思考题】读鄂尔多斯市降水量的变化图完成下题:

(4)鄂尔多斯地区土地极易遭受风蚀和沙化的原因是什么

【答案】春季气温回升,地表解冻,但是降水稀少,因此表土层裸露、疏松,极易遭受大风侵蚀。

自然原因

降水量具有临界性且变率大

多大风

土地极易受到风蚀和沙化

土地退化

人类活动

加剧

不合理活动1

过度开垦

降水多的年份,适宜农耕的条件好,农区向牧区扩展:降水少的年份,农作物减产、甚至绝收,且由于农作物长势差,对土壤保护作用弱,一遇大风、 暴雨,易加重土壤侵蚀。为了维持生计而增加作物产量,人们进一 步扩大耕地面积,期望来年降水多,农作物产量高。这样,使得农耕区逐渐向西、向北扩展。由于该地带生态环境脆弱,开垦后土壤肥力逐年下降,作物产量逐渐降低,土地不断退化。

人口激增

扩大开垦面积

植被退化

土地退化

灌溉用水量增加

灌溉方式不当——次生盐碱化

人口激增

灌溉用水量增加

不合理活动2

过度放牧

过度放牧为求得短期的经济利益,牧民尽可能多地放牧牲畜。超载放牧导致牧草生长能力和土壤结构被破坏,土地沙化,草场载畜量争低,从而形成新一轮的超载放牧,加速了草原退化和沙化的进程。

总结:北方农牧交错带土地退化的人文原因

水资源利用不当

工程建设

过度农垦

过度放牧

过度樵采

水资源利用不当

过度开垦

过度放牧

过度樵采

工程建设

人类不合理的生产活动是主要原因

人类活动不当的具体表现

活动:分析非洲萨赫拉地区荒漠化的自然、社会经济因素

荒漠化是土地退化的一种表现形式。20世纪60年代末70年代初,萨赫勒地区遭受罕亡,千百万人流离失所。这场惨剧引发了国际社会的普遍关注,从而在全球范围内引发了一场轰轰烈烈的世界荒漠化防治运动。萨赫勒地区通常是指撒哈拉沙漠南缘东西延伸的干旱与半千旱、热带沙漠与热带草原的过渡地带,年降水量大多为100- 500毫米。

【思考题】1.请根据图2.14和文字资料,并联系已学知识,分析萨赫勒地区的气候等自然特征,并说明出现荒漠化的潜在自然因素。

答案:资料表明,萨赫勒地区正处于干早与半干早、热带沙谟与热带草原的过渡地带:津德尔是其中有代表性的居民点,其月均温都在22 C以上,甚至达到33C, 可想而知其蒸发量是巨大的。在降水方面,这里的年降水量不足500毫,且基本集中在夏季,特别是7、8两个月。以其有限的而且特别集中的降水状况与其全年的高温、高蒸发量相比,确实是个容易产生环境问题的敏感区,客观上,这里就潜在着荒漠化的自然因素。这是本地区的地理位置和当地的水热条件所决定的。

【思考题】2.萨赫勒地区的传统经济以自给性游牧业为主。20世纪以来,随着人口和经济的发展及交通条件的改善这里的游牧业向商品性定居牧业转变。根据图2.15, 分析这-转变对草场带来的影响。

答案:将传统的首牧经济和商业性的定居牧业进行对比,比较它们对草场的影响。从表中可知,传统的自给性的游牧经济,因其牲者品种多样、经营规模小且分散、季节游牧,有利于牧草的恢复生长,是一种适应于当地自然条件的经济模式:面商业性的定居牧业从牲畜品种的单性、大规模的集中经营、 采取据井定居的经营模式,势必增加草场的压方,结果必然导致草场的退化,甚至导致整个草场的毁灭。

【思考题】3. 20世纪50年代以来,人口急剧增加,粮食需求迅速增加。这一因素促使萨赫勒地区以南的旱作农业不断向北推进,农牧用地之争加剧。人口过快增长和贫困是萨赫勒地区最为突突出的社会问题。试提出一种解决非洲贫困问题的可能办法。

答案:图示明显地描给了由于人口过快增长,造成贫困饥荒与荒漠化的思性循环过程。问题的源头就在人口的过快增长,如果控制人口增长与实行环境整治双管齐下,这个恶性循环就可以得到解决。

作业:非洲萨赫勒地区荒漠化的自然和社会经济因素

结合课堂上所学,完成课后活动题

总结出萨赫勒地区荒漠化的成因

本节要点

● 生态脆弱区是指生态系统抗干扰能力弱、易于退化且难以恢复的地区,主要分布在干湿交替、农牧交错、水陆交界、森林边缘、沙漠边缘等地区。

● 土地退化是生态脆弱区主要的环境和发展问题。人类对土地资源不合理的开发和利用,是造成生态脆弱区土地退化的主要原因。

生态脆弱区的综合治理

选择性必修二 第二章第2节

1

生态脆弱区

任何一个区域的发展都离不开自然条件,地理位置、自然要素等都对区域发展有重要影响。自然条件只是区域发展的重要条件,但并不是唯一条件,具体分析如下:

阅读课本,思考

1:什么是生态脆弱区?

2:主要分布地区?

3:什么是土地退化?

4:土地退化的表现有哪些?

生态脆弱区:指生态系统抗干扰能力弱、易于退化且难以恢复的地区。

分布:分布在干湿交替、农牧交错、水陆交界、森林边缘、沙漠边缘等地区。

土地退化:是指受自然原因和人类活动的影响,土地出现质量下降、生产力降低的过程。

土地退化的表现:土地沙化(荒漠化)、石漠化、土壤侵蚀、土壤盐碱化、土壤肥力下降等

中国生态环境脆弱形势和危急区分布图

● 基本特点:面积大、类型多、分布广。

● 分布地区:干旱半干旱区、南方丘陵区、西南山区、青藏高原及东部沿海水路交接地区。

读图:我国生态脆弱区特点及典型分布地区?

中国生态环境脆弱形势和危急区分布图

● 基本特点:面积大、类型多、分布广。

● 分布地区:干旱半干旱区、南方丘陵区、西南山区、青藏高原及东部沿海水路交接地区。

2

喀斯特山地石漠化生态脆弱区

阅读课本第一部分并结合所学知识,思考以下问题:

(1)什么是喀斯特地貌 它有什么典型特征

(2)贵州喀斯特地区为什么出现了大面积的石漠化

(3)为什么喀斯特地区总是与贫困交织在一起

探究:喀斯特山地石漠化生态脆弱区

阅读课本第一部分并结合所学知识,思考以下问题:

(1)什么是喀斯特地貌 它有什么典型特征

探究:喀斯特山地石漠化生态脆弱区

喀斯特地貌:是具有溶蚀力的水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行溶蚀作用等所形成的地表和地下形态的总称。

地表崎岖、土壤贫瘠

阅读课本第一部分并结合所学知识,思考以下问题:

(2)贵州喀斯特地区为什么出现了大面积的石漠化

探究:喀斯特山地石漠化生态脆弱区

水土流失

石漠化

地表土壤损失,基岩裸露

土层薄

坡度陡

多暴雨

植被少

过度开垦

人口增加

耕地减少

贫困

石灰岩特点:抗风化能力强,成土过程缓慢

阅读课本第一部分并结合所学知识,思考以下问题:

(2)贵州喀斯特地区为什么出现了大面积的石漠化

探究:喀斯特山地石漠化生态脆弱区

自然原因:石灰岩广布;多暴雨;多陡坡,土壤容易被侵蚀,水土流失严重。

人为原因:乱砍滥伐、过度开垦,加速了石漠化进程

阅读课本第一部分并结合所学知识,思考以下问题:

(3)为什么喀斯特地区总是与贫困交织在一起

探究:喀斯特山地石漠化生态脆弱区

喀斯特地区易水土流失,出现石漠化,土壤贫瘠,使得耕地减少,限制了当地经济发展。

石漠化有一个孪生兄弟,那就是贫困。贫困与石漠化总结伴出现,国家级三大集中连片贫困区,分别是乌蒙山贫困区、武陵山贫困区及滇黔桂石漠化贫困区,都与其本地喀斯特石漠化分布有关。

成因 自然原因 ①地形地质:地形崎岖,坡度陡峻,石灰岩广布,易淋溶、成土速度慢;

②气候:降水多且集中,多暴雨,流水侵蚀、溶蚀作用强;

③土层:山坡土层浅薄,抗侵蚀能力弱;

④植被:植被覆盖率低

人为原因 乱砍滥伐、陡坡开垦,加速了石漠化进程

危害 ①土地资源、生物资源减少;②涵养水源能力下降;③水土流失加剧;④生态环境恶化

治理措施 ①退耕还林还草;②保护自然植被;③植树造林;④建立自然保护区;⑤转变生产、生活方式;⑥实施生态移民等

总结:石漠化的成因、危害、治理措施

任何一个区域的发展都离不开自然条件,地理位置、自然要素等都对区域发展有重要影响。自然条件只是区域发展的重要条件,但并不是唯一条件,具体分析如下:

我国北方农牧交错带是主要的生态脆弱区之一,也是贫困地区分布较集中的区域之一。21世纪初,北方农牧交错带80%以上的草场出现了不同程度的退化,成为我国北方主要的沙尘源区。

3

北方农牧交错带的土地退化及原因

● 位置:农区与牧区的过渡地带,也是半湿润地区与半干旱地区的过渡地带。

● 范围:共涉及9个省级行政区,总面积超过65万平方千米。

探究2:北方农牧交错带土地退化的自然原因(鄂尔多斯市)

【思考题】读鄂尔多斯市降水量的变化图完成下题:

(1)鄂尔多斯的降水有什么特征

(2)鄂尔多斯降水的变化特征如何影响该地的土地退化

(3)鄂尔多斯地区为什么冬春季节多大风

(4)鄂尔多斯地区土地极易遭受风蚀和沙化的原因是什么

探究2:北方农牧交错带土地退化的自然原因(鄂尔多斯市)

【思考题】读鄂尔多斯市降水量的变化图完成下题:

(1)鄂尔多斯的降水有什么特征

【答案】鄂尔多斯的年平均降水量大多在300—400毫米;降水的季节变化大,且多以暴雨形式出现在夏季;降水年际变化也大。

降水量具有临界性且变率大

探究2:北方农牧交错带土地退化的自然原因(鄂尔多斯市)

【思考题】读鄂尔多斯市降水量的变化图完成下题:

(2)鄂尔多斯降水的变化特征如何影响该地的土地退化

【答案】暴雨集中,不仅降低了水分利用率,还造成强烈的土壤侵蚀;降水量的年际变化也比较大,降水量少的年份往往出现旱灾,加剧土地退化。

探究2:北方农牧交错带土地退化的自然原因(鄂尔多斯市)

【思考题】读鄂尔多斯市降水量的变化图完成下题:

(3)鄂尔多斯地区为什么冬春季节多大风

【答案】鄂尔多斯地处我国西北地区接近强大的亚洲高压中心,冬春干旱季节受亚洲高压影响且地面植被少,所以大风日数多且风力强劲。

探究2:北方农牧交错带土地退化的自然原因(鄂尔多斯市)

【思考题】读鄂尔多斯市降水量的变化图完成下题:

(4)鄂尔多斯地区土地极易遭受风蚀和沙化的原因是什么

【答案】春季气温回升,地表解冻,但是降水稀少,因此表土层裸露、疏松,极易遭受大风侵蚀。

自然原因

降水量具有临界性且变率大

多大风

土地极易受到风蚀和沙化

土地退化

人类活动

加剧

不合理活动1

过度开垦

降水多的年份,适宜农耕的条件好,农区向牧区扩展:降水少的年份,农作物减产、甚至绝收,且由于农作物长势差,对土壤保护作用弱,一遇大风、 暴雨,易加重土壤侵蚀。为了维持生计而增加作物产量,人们进一 步扩大耕地面积,期望来年降水多,农作物产量高。这样,使得农耕区逐渐向西、向北扩展。由于该地带生态环境脆弱,开垦后土壤肥力逐年下降,作物产量逐渐降低,土地不断退化。

人口激增

扩大开垦面积

植被退化

土地退化

灌溉用水量增加

灌溉方式不当——次生盐碱化

人口激增

灌溉用水量增加

不合理活动2

过度放牧

过度放牧为求得短期的经济利益,牧民尽可能多地放牧牲畜。超载放牧导致牧草生长能力和土壤结构被破坏,土地沙化,草场载畜量争低,从而形成新一轮的超载放牧,加速了草原退化和沙化的进程。

总结:北方农牧交错带土地退化的人文原因

水资源利用不当

工程建设

过度农垦

过度放牧

过度樵采

水资源利用不当

过度开垦

过度放牧

过度樵采

工程建设

人类不合理的生产活动是主要原因

人类活动不当的具体表现

活动:分析非洲萨赫拉地区荒漠化的自然、社会经济因素

荒漠化是土地退化的一种表现形式。20世纪60年代末70年代初,萨赫勒地区遭受罕亡,千百万人流离失所。这场惨剧引发了国际社会的普遍关注,从而在全球范围内引发了一场轰轰烈烈的世界荒漠化防治运动。萨赫勒地区通常是指撒哈拉沙漠南缘东西延伸的干旱与半千旱、热带沙漠与热带草原的过渡地带,年降水量大多为100- 500毫米。

【思考题】1.请根据图2.14和文字资料,并联系已学知识,分析萨赫勒地区的气候等自然特征,并说明出现荒漠化的潜在自然因素。

答案:资料表明,萨赫勒地区正处于干早与半干早、热带沙谟与热带草原的过渡地带:津德尔是其中有代表性的居民点,其月均温都在22 C以上,甚至达到33C, 可想而知其蒸发量是巨大的。在降水方面,这里的年降水量不足500毫,且基本集中在夏季,特别是7、8两个月。以其有限的而且特别集中的降水状况与其全年的高温、高蒸发量相比,确实是个容易产生环境问题的敏感区,客观上,这里就潜在着荒漠化的自然因素。这是本地区的地理位置和当地的水热条件所决定的。

【思考题】2.萨赫勒地区的传统经济以自给性游牧业为主。20世纪以来,随着人口和经济的发展及交通条件的改善这里的游牧业向商品性定居牧业转变。根据图2.15, 分析这-转变对草场带来的影响。

答案:将传统的首牧经济和商业性的定居牧业进行对比,比较它们对草场的影响。从表中可知,传统的自给性的游牧经济,因其牲者品种多样、经营规模小且分散、季节游牧,有利于牧草的恢复生长,是一种适应于当地自然条件的经济模式:面商业性的定居牧业从牲畜品种的单性、大规模的集中经营、 采取据井定居的经营模式,势必增加草场的压方,结果必然导致草场的退化,甚至导致整个草场的毁灭。

【思考题】3. 20世纪50年代以来,人口急剧增加,粮食需求迅速增加。这一因素促使萨赫勒地区以南的旱作农业不断向北推进,农牧用地之争加剧。人口过快增长和贫困是萨赫勒地区最为突突出的社会问题。试提出一种解决非洲贫困问题的可能办法。

答案:图示明显地描给了由于人口过快增长,造成贫困饥荒与荒漠化的思性循环过程。问题的源头就在人口的过快增长,如果控制人口增长与实行环境整治双管齐下,这个恶性循环就可以得到解决。

作业:非洲萨赫勒地区荒漠化的自然和社会经济因素

结合课堂上所学,完成课后活动题

总结出萨赫勒地区荒漠化的成因

本节要点

● 生态脆弱区是指生态系统抗干扰能力弱、易于退化且难以恢复的地区,主要分布在干湿交替、农牧交错、水陆交界、森林边缘、沙漠边缘等地区。

● 土地退化是生态脆弱区主要的环境和发展问题。人类对土地资源不合理的开发和利用,是造成生态脆弱区土地退化的主要原因。