2015—2016高中语文苏教版(必修1)课件:第三专题《前方》(共53张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文苏教版(必修1)课件:第三专题《前方》(共53张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 654.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件53张PPT。 前方

曹文轩一、人物档案

背景链接

本文选自《少年》,台北民生报社1996年版,有改动。作家曹文轩在观赏了一组以“远行”为主题的摄影作品后,由作品《前方》引发了对人生的思考而写下了这篇文章。摄影作品《前方》(见课本),充满画面的是一辆破旧简陋的汽车,车中是几位神态各异的旅客,其中给人印象最突出的是一位男子,手托下巴,望向窗外,眼中流露出处于艰难旅程中的人的惶惑与茫然。摄影散文 顾名思义,它是由摄影和文字构成的。就是对摄影作品作一番解读和鉴赏,进行联想和想象,穿插描写、议论、抒情写成的散文。视觉的冲击力

想象的扩张力第1自然段 “他们去哪儿?”

第8自然段“有了我们眼前这辆破旧而简陋的汽车。”

第10自然段“坐在这辆车里的人们”;“那位男子手托下巴,望着车窗外,他的眼睛流露出一个将要开始艰难旅程的人的所有惶惑与茫然。”

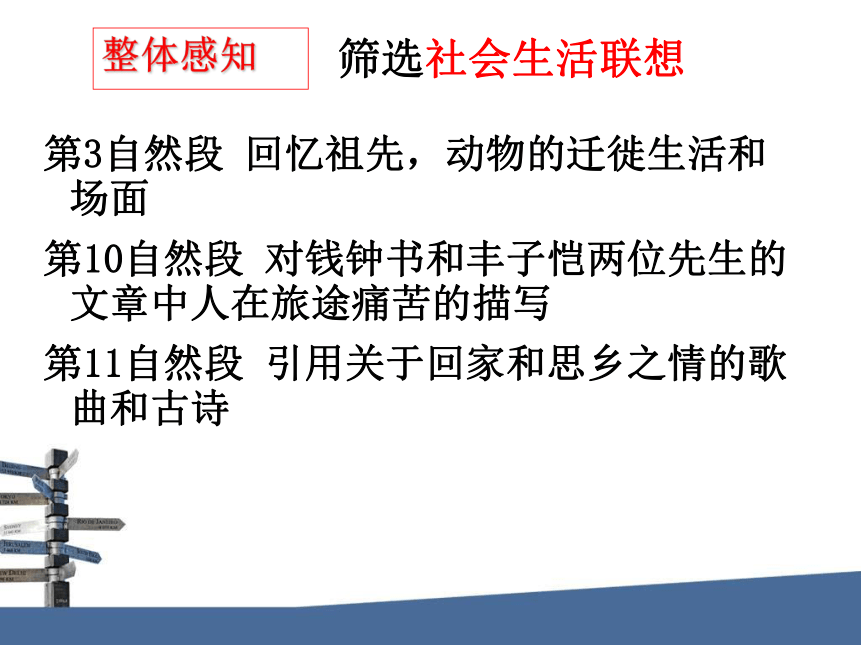

第12自然段“这坐在车上的人们”。筛选画面内容描述整体感知第3自然段 回忆祖先,动物的迁徙生活和场面

第10自然段 对钱钟书和丰子恺两位先生的文章中人在旅途痛苦的描写

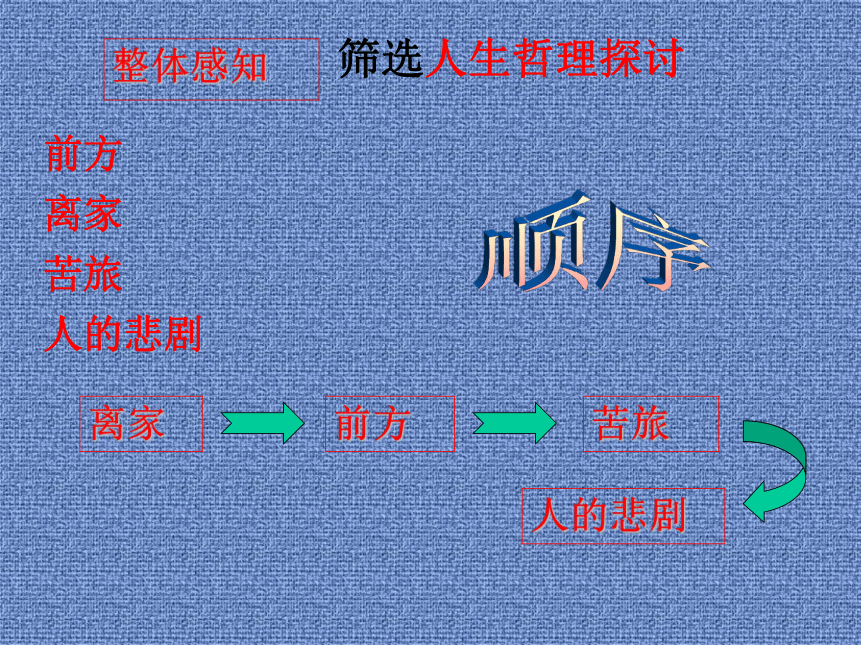

第11自然段 引用关于回家和思乡之情的歌曲和古诗筛选社会生活联想整体感知前方

离家

苦旅

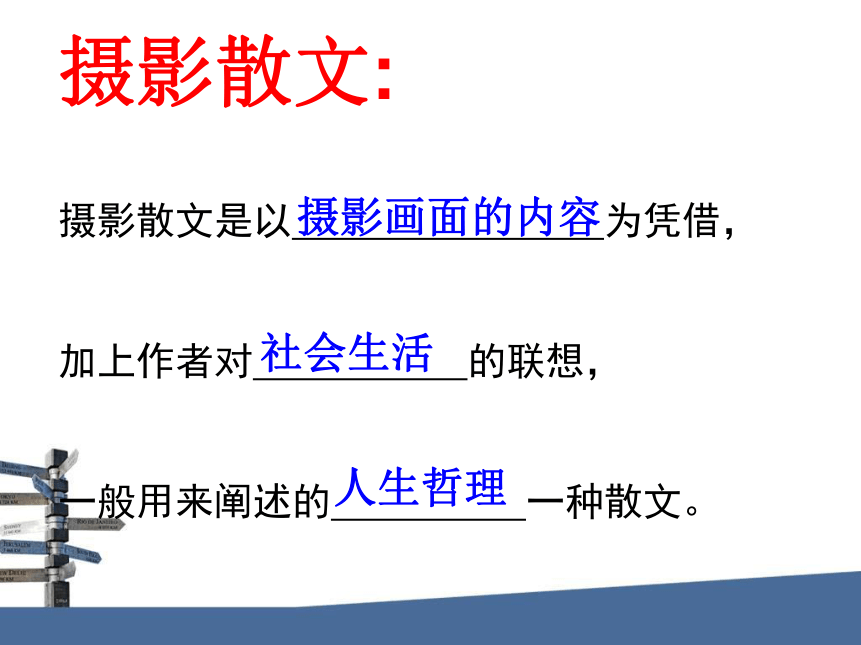

人的悲剧筛选人生哲理探讨离家整体感知前方苦旅人的悲剧顺序摄影散文:摄影散文是以 为凭借,

加上作者对 的联想,

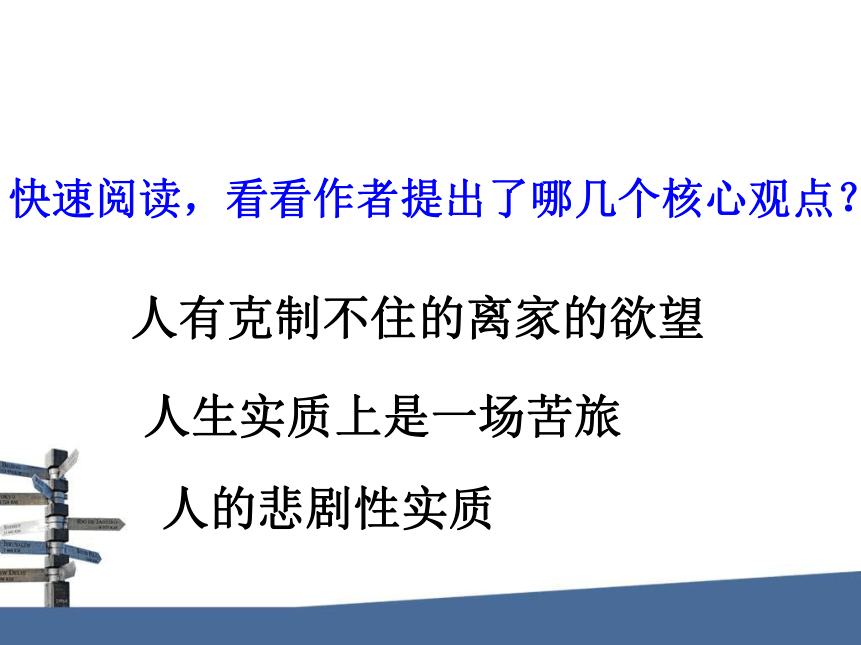

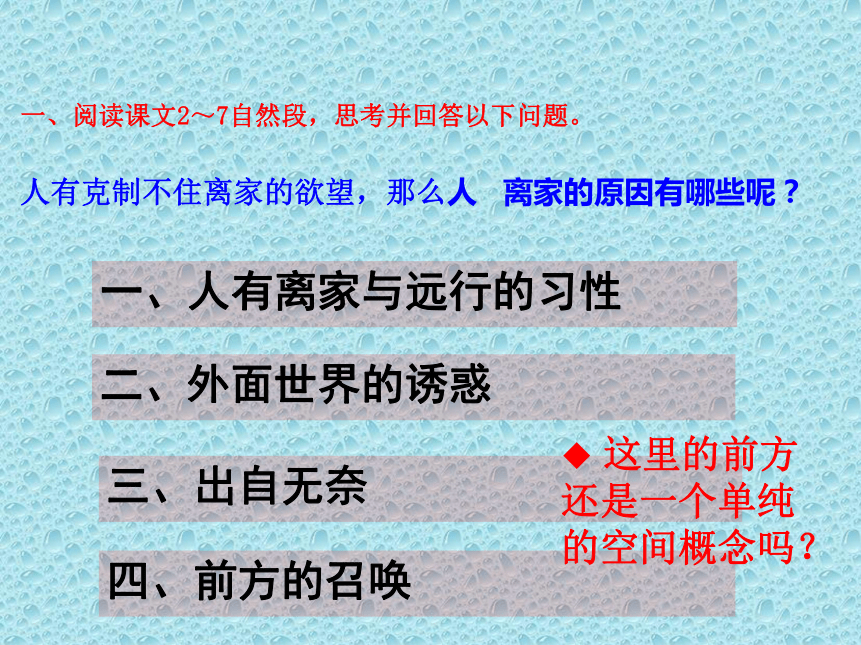

一般用来阐述的 一种散文。摄影画面的内容 社会生活人生哲理人有克制不住的离家的欲望人生实质上是一场苦旅人的悲剧性实质快速阅读,看看作者提出了哪几个核心观点?人有克制不住离家的欲望,那么人 离家的原因有哪些呢?二、外面世界的诱惑三、出自无奈四、前方的召唤一、人有离家与远行的习性一、阅读课文2~7自然段,思考并回答以下问题。

这里的前方还是一个单纯的空间概念吗?“前方” : 理想

理想的召唤

精神的目的地二、阅读课文第8~12自然段,思考并回答以下问题。

2. 概括第9段中“无家可归的感觉”,“漫无尽头的路上”,“通往前方的路”中的“家”“路”“前方”各有什么含义?

提示:“家”是指人的精神家园、心灵归宿。“路”是指人生之路,人的奋斗过程。“前方”是指未经历的人生,心中的理想、希望。 “是命运把人抛在了路上——形而上一点说。”什么是“形而上”?《周易·系辞》说:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”王阳明说:“形而上者隐也,形而下者显也。”

在有形体的东西之上的,凭感官不能感知的东西叫做道或隐,是“形而上”;有形体的,凭借感官可感知的东西叫做器或显,是“形而下”。文中的“路”“路”是实实在在的走的路,是形而下的;

“路”是人生的征途,是追求理想的过程,是形而上的。

本文中的“家”一是实实在在的具体的家,是形而下的;

二是精神上的寄托和归宿,是形而上的。“路”是人生的征途,是人生之路,是追

求理想的过程。路连接着家与前方 作者认为前方等待人们的是怎样的路?3、迅速浏览第10段,怎样理解“人生实质上是一场苦旅”这是一句深奥而充满哲理的语句。文章借用画面将其形象化。为了加深旅途辛苦这一印象,另外补充了钱钟书先生《围城》的一些片段:

这辆车久历风尘,该庆古稀高寿,可是抗战时期,未便退休。机器是没有脾气癖性的,而这辆车倚老卖老,修炼成桀骜不驯、怪癖难测的性格,有时标劲像大官僚,有时别扭像小女郎,汽车夫那些粗人休想驾驭了解。它开动之际,前头咳嗽,后面泄气,于是掀身一跳,跳得乘客东倒西撞,齐声叫唤。

这车厢仿佛沙丁鱼罐,里面的人紧紧的挤得身体都扁了。可是沙丁鱼的骨头,深藏在自己的身体里,这些乘客的肘骨膝骨都向旁人的身体里硬嵌。罐装的沙丁鱼条条挺直,这些乘客都蜷曲波折,腿跟腰弯成几何学上有名目的角度。

鸿渐也在头晕胃泛,闻到这味道,再也忍不住了……又感觉坐得不舒服,箱子太硬太低,身体嵌在人堆里,脚不能伸,背不能弯,不容易改变坐姿,只有轮流地侧重左右屁股坐着,以资调节,左倾坐了不到一分钟,臀骨酸痛,忙换为右倾,百无是处。一刻难受似一刻,几乎不相信会有到站的时候。

皮肉之苦:

拥挤不堪 坑洼不平 颠簸 东歪西倒

精神之苦:

惶惑 茫然

不安 无奈 焦躁不宁 索然无味

人生实质上是一场苦旅。它是实实在在的身体之苦(形而下),更是精神之苦(形而上)。 人“总想到达目的地却总不能到达目的地”

人似乎永远在寻觅,永远在流浪,永远无法到达理想的彼岸,永远找不到精神的归宿,其中的苦更多的是一种“精神之苦”。

4. 第11段中作者说“人的悲剧性实质,还不完全在于总想到达目的地却总不能到达目的地……”,怎么理解这句话?

提示:“总想到达目的地却总不能到达目的地”,作者说每个人在自己的人生中都有理想和追求,但是不断地追求却始终实现不了自己的理想,所以只能不断地往前走,始终都在向前走,永远在路上流浪,永远处于一种寻觅的过程之中,想到达目的地,而不能完全到达目的地,苦就苦在这儿。所以,从这个角度来讲,人始终都是在路上。这里的“在路上”“流浪”都并非实指,而是说人处在离家与归家中间的求索、漂泊状态,运用了虚实结合的手法。5.在文章第11段中,作者揭示了人类精神状况中的哪三重悲剧?如何理解?

提示:三重悲剧为:第一,人在“走向前方、到处流浪时,又时时刻刻地惦念着正在远去和久已不见的家、家园和家乡”;第二,“人无法还家”;第三,“即便是还了家,依然还在无家的感觉之中”。乡 愁

席慕蓉

故乡的歌是一支清远的笛

总在有月亮的晚上响起

故乡的面貌却是一种模糊的怅惘

仿佛雾里的挥手别离

别离后

乡愁是一棵没有年轮的树

永不老去 走向前方,惦念着家园落第东归

唐五代??罗邺

年年春色独怀羞,

强向东归懒举头。

莫道还家便容易,

人间多少事堪愁。无法还家 自己越来越思念家乡,越来越尊重家乡,却不愿再回去了,回家乡去住,是不可能的了。一是家园已经没有亲人,二是村中和自己认识的老年人越来越少,中年以下,都不认识,见面只能寒暄几句,没有什么意思。 孙犁 《老家》还家而无家的感觉 以上三句中都有“家”,考虑一下家的内涵是什么? 家和家园并不仅仅是“那个可以挡风遮雨的实在的家;人对家园的眷恋与追寻实际上是对某种精神的追求,是一种近似宗教上的皈依感,家是精神的归宿,精神的栖身之所。我身本无乡

心安是归处

——白居易6.文章第一段和最后一段的关系如何?

提示:第一段由摄影作品入手,猜测画面上人物的目的,说明“归家”和“远行”都是“在路上”,都与离家有关。结尾再次猜测摄影作品“前方”中人们的命运,扣住文章的写作缘由。首尾呼应,从浅层次的生活经历入手,上升到深层次的人生哲理的发问。“首尾呼应”类题目的答题指津

解读:首尾呼应,即在文章开头提出话题,结尾时作出答案或总结,也就是文章的开头与结尾,紧密呼应。首尾呼应,既给人一种结构完整、浑然一体的感觉,又有概括全文、揭示中心的效果。 首尾呼应的方法主要有:

(1)复现式呼应。文章开头的抒情、议论、人物描写、场景设置、说明要点等等,在结尾重复一次,首尾相比,语句略有不同。由于开头结尾对同一内容反复强调,使文章的主旨更加突出,同时使文章的首尾结构具有一种回环之美。如本文就运用了复现式呼应。 (2)虚实式呼应。文章开头写实,结尾为了深化文章的中心或者为了突出文章的意境而进行虚化描述。这种虚实式的结尾经常用于记叙文,能给读者以意境之美。

(3)对举式呼应。这是一种比较特殊的首尾呼应方法,主要用于那些以“引用”手法开头的文章,即开头引用一种材料,结尾也用一种材料,两段材料首尾并举,共同为文章的中心服务,并显示出文章的结构之美。 指津:解答“首尾呼应”类阅读题,应注意从内容和结构两个角度考虑。思 考 “离家”和“归家”之间到底有什么关系呢? 为了追求理想,我们离家;为了寻觅精神家园,我们又归家。漂泊的欲念和归家的思绪如同一对孪生姐妹,表面上两者是不一样的,实质上是一致的,都是人的精神寄托,一种归属。

人最终还要有归属,人们总想找到精神的归宿,归家是永恒的追求 。所以,《前方》表面上虽然在写离家,实际上仍着眼于归家。

立意上运用了“反弹琵琶”的写作手法。离家归家寻求精神寄托文章由一幅摄影作品引入联想,行文过程中,目光又几次回落到摄影作品上,那么作者是如何围绕“摄影作品”来组织材料的?[探究思路][探究结论] 作者首先由摄影作品入手,猜测画面人物坐车的目的,说明“归家”和“远行”都是“在路上”,都与“离家”有关。然后,作者用详尽的材料证明“人有克制不住的离家的欲望”,并引出“前方”——理想,由“前方”到“路”到交通工具“汽车”完成了由联想回到摄影作品的思维过程。进而思考人生——人生是一场苦旅,接下来以摄影作品“前方”的场景加以证明:“拥挤不堪”的车,“坑洼不平”的路,“东歪西倒”的人等,第二次完成了由联想回到摄影作品的思维过程。人在旅途,总处于走向前方与惦念家乡的矛盾之中,由摄影作品中的人们的“前方到底是家还是无边的旷野”的疑问,第三次完成了由联想回到摄影作品的思维过程。四、行文脉络 1.圆形构架,浑然一体

本文线索分明,首尾呼应,以摄影作品引出话题——“离家”,描述了离家的种种原因,进而引发对人生苦旅的种种思考,揭示出人生的悲剧源于离家后的思家,“离家”这一线索贯穿始终。结尾又回到摄影作品,照应了开头,这样文章前后照应,圆形构架,浑然一体。写法归纳 2.哲性睿思,意蕴深长

作者用深邃的语言阐发对人生和对人的思考,富有哲理的语句随处可见。如“人们有克制不住的离家的欲望”“人们早已发现,人生实质上是一场苦旅”“四野茫茫,八面空空,眼前与心中,只剩下一条通往前方的路”“如果我们把这种具象化的旅行,抽象化为人生的旅途,我们不分彼此,都是苦旅者”。如此睿智的语句,给文章增添了深刻的内涵,更加耐人寻味。 3.立意新颖,反弹琵琶

本文是一篇含义隽永、意味深刻的哲理散文,作者一改前人“恋家”“归家”的思绪和呐喊,非常理性地分析了人类远行的原因和出走与乡愁的关系,使作品主旨多元化。在文章中,作者并没有否定乡愁,因为这毕竟是中国传统文化的一部分,是东方文化形态的一种形式,而且肯定了旅行者与乡愁那不可分割的必然联系,但这种肯定又并非为具有“乡愁”情结的人助威呐喊,而是为了阐述“即便是还了家,依然还在无家的感觉之中”这一观点,这样使作品主旨更加深刻,内涵更加丰厚。写法精讲 反弹琵琶的技法有哪些?

《前方》立意上反弹琵琶,说的是离家,但是,作者从反面着笔最终归结的仍是对家的追寻,只不过这里的家已经不是普通的生养之地,而是精神的栖息之所。 一般的反映乡愁的作品,无非是借游子之口写漂泊在外的寂寞与艰辛,表达自己对家乡的眷恋与向往之情,本文却另辟蹊径,从摄影作品谈起,对摄影作品中的人物趋向进行推断,转入“远行,则是离家而去”的推论;最后作者以“人有克制不住的离家的欲望”过渡,分析了人离家的三个原因,指出人“远行”的积极意义——向着那梦中的地方去,这比以往的任何一部凄凄哀哀的乡愁作品在主旨上都显得更加高远与旷达。当然,离家远行并非易事,因为“人生实质上是一场苦旅”,个中滋味只有远行者才能体会到。 使用“反弹琵琶法”的技法有哪些?

学会逆向思维。敢于提出与众不同的见解,敢于破除习惯的思维方式和旧的传统观念的束缚,跳出因循守旧墨守成规的条条框框,大胆设想。发前人之未发,化腐朽为神奇,标新立异。 立论要经得起推敲。逆向求异应在一定的语言环境或特定的社会背景中进行,只有严格遵循客观规律,准确把握事物的本质,才能避免从一个极端走向另一个极端。如果把“反弹”误为“乱弹”,立论偏颇,就会画虎不成反类犬,贻笑大方。 反弹不具普遍性。不是任何事物或观点都能逆向求异。那些违反科学道理,有悖于人们共识和伤害人感情的“反弹”,都是不可取的。如“螳臂挡车”,贬抑螳螂已成共识,你若想褒扬它,想借此改变人们的传统观念,人们将难以赞同。小结: 因为人要不断离家,向前,于是,便有了“路”。作者更多的是在关注人的精神状况,。“家”“路”“流浪”“旅途”等等,都是一些双关的语词,有时是纯粹的哲学层面上的使用他们。作者试图揭示并描述人的种种悲剧命运,不管你的生活境遇怎么,都是“苦旅者” 。家园之思的人文内涵在作者这里得到了新的发掘:人对家园的眷恋与追寻实际上是对某种精神的追求,是一种近似宗教上的皈依感,所以表面上写离家,实际上仍着眼于归家。我不去想是否能够成功

既然选择了远方

便只顾风雨兼程

——汪国真 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

——屈原

行路难,行路难,多岐路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!

——李白《行路难》 中国人没有宗教,家园就

是宗教,就是精神上的归宿。

—— 刘亮程素材发现

曹文轩一、人物档案

背景链接

本文选自《少年》,台北民生报社1996年版,有改动。作家曹文轩在观赏了一组以“远行”为主题的摄影作品后,由作品《前方》引发了对人生的思考而写下了这篇文章。摄影作品《前方》(见课本),充满画面的是一辆破旧简陋的汽车,车中是几位神态各异的旅客,其中给人印象最突出的是一位男子,手托下巴,望向窗外,眼中流露出处于艰难旅程中的人的惶惑与茫然。摄影散文 顾名思义,它是由摄影和文字构成的。就是对摄影作品作一番解读和鉴赏,进行联想和想象,穿插描写、议论、抒情写成的散文。视觉的冲击力

想象的扩张力第1自然段 “他们去哪儿?”

第8自然段“有了我们眼前这辆破旧而简陋的汽车。”

第10自然段“坐在这辆车里的人们”;“那位男子手托下巴,望着车窗外,他的眼睛流露出一个将要开始艰难旅程的人的所有惶惑与茫然。”

第12自然段“这坐在车上的人们”。筛选画面内容描述整体感知第3自然段 回忆祖先,动物的迁徙生活和场面

第10自然段 对钱钟书和丰子恺两位先生的文章中人在旅途痛苦的描写

第11自然段 引用关于回家和思乡之情的歌曲和古诗筛选社会生活联想整体感知前方

离家

苦旅

人的悲剧筛选人生哲理探讨离家整体感知前方苦旅人的悲剧顺序摄影散文:摄影散文是以 为凭借,

加上作者对 的联想,

一般用来阐述的 一种散文。摄影画面的内容 社会生活人生哲理人有克制不住的离家的欲望人生实质上是一场苦旅人的悲剧性实质快速阅读,看看作者提出了哪几个核心观点?人有克制不住离家的欲望,那么人 离家的原因有哪些呢?二、外面世界的诱惑三、出自无奈四、前方的召唤一、人有离家与远行的习性一、阅读课文2~7自然段,思考并回答以下问题。

这里的前方还是一个单纯的空间概念吗?“前方” : 理想

理想的召唤

精神的目的地二、阅读课文第8~12自然段,思考并回答以下问题。

2. 概括第9段中“无家可归的感觉”,“漫无尽头的路上”,“通往前方的路”中的“家”“路”“前方”各有什么含义?

提示:“家”是指人的精神家园、心灵归宿。“路”是指人生之路,人的奋斗过程。“前方”是指未经历的人生,心中的理想、希望。 “是命运把人抛在了路上——形而上一点说。”什么是“形而上”?《周易·系辞》说:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”王阳明说:“形而上者隐也,形而下者显也。”

在有形体的东西之上的,凭感官不能感知的东西叫做道或隐,是“形而上”;有形体的,凭借感官可感知的东西叫做器或显,是“形而下”。文中的“路”“路”是实实在在的走的路,是形而下的;

“路”是人生的征途,是追求理想的过程,是形而上的。

本文中的“家”一是实实在在的具体的家,是形而下的;

二是精神上的寄托和归宿,是形而上的。“路”是人生的征途,是人生之路,是追

求理想的过程。路连接着家与前方 作者认为前方等待人们的是怎样的路?3、迅速浏览第10段,怎样理解“人生实质上是一场苦旅”这是一句深奥而充满哲理的语句。文章借用画面将其形象化。为了加深旅途辛苦这一印象,另外补充了钱钟书先生《围城》的一些片段:

这辆车久历风尘,该庆古稀高寿,可是抗战时期,未便退休。机器是没有脾气癖性的,而这辆车倚老卖老,修炼成桀骜不驯、怪癖难测的性格,有时标劲像大官僚,有时别扭像小女郎,汽车夫那些粗人休想驾驭了解。它开动之际,前头咳嗽,后面泄气,于是掀身一跳,跳得乘客东倒西撞,齐声叫唤。

这车厢仿佛沙丁鱼罐,里面的人紧紧的挤得身体都扁了。可是沙丁鱼的骨头,深藏在自己的身体里,这些乘客的肘骨膝骨都向旁人的身体里硬嵌。罐装的沙丁鱼条条挺直,这些乘客都蜷曲波折,腿跟腰弯成几何学上有名目的角度。

鸿渐也在头晕胃泛,闻到这味道,再也忍不住了……又感觉坐得不舒服,箱子太硬太低,身体嵌在人堆里,脚不能伸,背不能弯,不容易改变坐姿,只有轮流地侧重左右屁股坐着,以资调节,左倾坐了不到一分钟,臀骨酸痛,忙换为右倾,百无是处。一刻难受似一刻,几乎不相信会有到站的时候。

皮肉之苦:

拥挤不堪 坑洼不平 颠簸 东歪西倒

精神之苦:

惶惑 茫然

不安 无奈 焦躁不宁 索然无味

人生实质上是一场苦旅。它是实实在在的身体之苦(形而下),更是精神之苦(形而上)。 人“总想到达目的地却总不能到达目的地”

人似乎永远在寻觅,永远在流浪,永远无法到达理想的彼岸,永远找不到精神的归宿,其中的苦更多的是一种“精神之苦”。

4. 第11段中作者说“人的悲剧性实质,还不完全在于总想到达目的地却总不能到达目的地……”,怎么理解这句话?

提示:“总想到达目的地却总不能到达目的地”,作者说每个人在自己的人生中都有理想和追求,但是不断地追求却始终实现不了自己的理想,所以只能不断地往前走,始终都在向前走,永远在路上流浪,永远处于一种寻觅的过程之中,想到达目的地,而不能完全到达目的地,苦就苦在这儿。所以,从这个角度来讲,人始终都是在路上。这里的“在路上”“流浪”都并非实指,而是说人处在离家与归家中间的求索、漂泊状态,运用了虚实结合的手法。5.在文章第11段中,作者揭示了人类精神状况中的哪三重悲剧?如何理解?

提示:三重悲剧为:第一,人在“走向前方、到处流浪时,又时时刻刻地惦念着正在远去和久已不见的家、家园和家乡”;第二,“人无法还家”;第三,“即便是还了家,依然还在无家的感觉之中”。乡 愁

席慕蓉

故乡的歌是一支清远的笛

总在有月亮的晚上响起

故乡的面貌却是一种模糊的怅惘

仿佛雾里的挥手别离

别离后

乡愁是一棵没有年轮的树

永不老去 走向前方,惦念着家园落第东归

唐五代??罗邺

年年春色独怀羞,

强向东归懒举头。

莫道还家便容易,

人间多少事堪愁。无法还家 自己越来越思念家乡,越来越尊重家乡,却不愿再回去了,回家乡去住,是不可能的了。一是家园已经没有亲人,二是村中和自己认识的老年人越来越少,中年以下,都不认识,见面只能寒暄几句,没有什么意思。 孙犁 《老家》还家而无家的感觉 以上三句中都有“家”,考虑一下家的内涵是什么? 家和家园并不仅仅是“那个可以挡风遮雨的实在的家;人对家园的眷恋与追寻实际上是对某种精神的追求,是一种近似宗教上的皈依感,家是精神的归宿,精神的栖身之所。我身本无乡

心安是归处

——白居易6.文章第一段和最后一段的关系如何?

提示:第一段由摄影作品入手,猜测画面上人物的目的,说明“归家”和“远行”都是“在路上”,都与离家有关。结尾再次猜测摄影作品“前方”中人们的命运,扣住文章的写作缘由。首尾呼应,从浅层次的生活经历入手,上升到深层次的人生哲理的发问。“首尾呼应”类题目的答题指津

解读:首尾呼应,即在文章开头提出话题,结尾时作出答案或总结,也就是文章的开头与结尾,紧密呼应。首尾呼应,既给人一种结构完整、浑然一体的感觉,又有概括全文、揭示中心的效果。 首尾呼应的方法主要有:

(1)复现式呼应。文章开头的抒情、议论、人物描写、场景设置、说明要点等等,在结尾重复一次,首尾相比,语句略有不同。由于开头结尾对同一内容反复强调,使文章的主旨更加突出,同时使文章的首尾结构具有一种回环之美。如本文就运用了复现式呼应。 (2)虚实式呼应。文章开头写实,结尾为了深化文章的中心或者为了突出文章的意境而进行虚化描述。这种虚实式的结尾经常用于记叙文,能给读者以意境之美。

(3)对举式呼应。这是一种比较特殊的首尾呼应方法,主要用于那些以“引用”手法开头的文章,即开头引用一种材料,结尾也用一种材料,两段材料首尾并举,共同为文章的中心服务,并显示出文章的结构之美。 指津:解答“首尾呼应”类阅读题,应注意从内容和结构两个角度考虑。思 考 “离家”和“归家”之间到底有什么关系呢? 为了追求理想,我们离家;为了寻觅精神家园,我们又归家。漂泊的欲念和归家的思绪如同一对孪生姐妹,表面上两者是不一样的,实质上是一致的,都是人的精神寄托,一种归属。

人最终还要有归属,人们总想找到精神的归宿,归家是永恒的追求 。所以,《前方》表面上虽然在写离家,实际上仍着眼于归家。

立意上运用了“反弹琵琶”的写作手法。离家归家寻求精神寄托文章由一幅摄影作品引入联想,行文过程中,目光又几次回落到摄影作品上,那么作者是如何围绕“摄影作品”来组织材料的?[探究思路][探究结论] 作者首先由摄影作品入手,猜测画面人物坐车的目的,说明“归家”和“远行”都是“在路上”,都与“离家”有关。然后,作者用详尽的材料证明“人有克制不住的离家的欲望”,并引出“前方”——理想,由“前方”到“路”到交通工具“汽车”完成了由联想回到摄影作品的思维过程。进而思考人生——人生是一场苦旅,接下来以摄影作品“前方”的场景加以证明:“拥挤不堪”的车,“坑洼不平”的路,“东歪西倒”的人等,第二次完成了由联想回到摄影作品的思维过程。人在旅途,总处于走向前方与惦念家乡的矛盾之中,由摄影作品中的人们的“前方到底是家还是无边的旷野”的疑问,第三次完成了由联想回到摄影作品的思维过程。四、行文脉络 1.圆形构架,浑然一体

本文线索分明,首尾呼应,以摄影作品引出话题——“离家”,描述了离家的种种原因,进而引发对人生苦旅的种种思考,揭示出人生的悲剧源于离家后的思家,“离家”这一线索贯穿始终。结尾又回到摄影作品,照应了开头,这样文章前后照应,圆形构架,浑然一体。写法归纳 2.哲性睿思,意蕴深长

作者用深邃的语言阐发对人生和对人的思考,富有哲理的语句随处可见。如“人们有克制不住的离家的欲望”“人们早已发现,人生实质上是一场苦旅”“四野茫茫,八面空空,眼前与心中,只剩下一条通往前方的路”“如果我们把这种具象化的旅行,抽象化为人生的旅途,我们不分彼此,都是苦旅者”。如此睿智的语句,给文章增添了深刻的内涵,更加耐人寻味。 3.立意新颖,反弹琵琶

本文是一篇含义隽永、意味深刻的哲理散文,作者一改前人“恋家”“归家”的思绪和呐喊,非常理性地分析了人类远行的原因和出走与乡愁的关系,使作品主旨多元化。在文章中,作者并没有否定乡愁,因为这毕竟是中国传统文化的一部分,是东方文化形态的一种形式,而且肯定了旅行者与乡愁那不可分割的必然联系,但这种肯定又并非为具有“乡愁”情结的人助威呐喊,而是为了阐述“即便是还了家,依然还在无家的感觉之中”这一观点,这样使作品主旨更加深刻,内涵更加丰厚。写法精讲 反弹琵琶的技法有哪些?

《前方》立意上反弹琵琶,说的是离家,但是,作者从反面着笔最终归结的仍是对家的追寻,只不过这里的家已经不是普通的生养之地,而是精神的栖息之所。 一般的反映乡愁的作品,无非是借游子之口写漂泊在外的寂寞与艰辛,表达自己对家乡的眷恋与向往之情,本文却另辟蹊径,从摄影作品谈起,对摄影作品中的人物趋向进行推断,转入“远行,则是离家而去”的推论;最后作者以“人有克制不住的离家的欲望”过渡,分析了人离家的三个原因,指出人“远行”的积极意义——向着那梦中的地方去,这比以往的任何一部凄凄哀哀的乡愁作品在主旨上都显得更加高远与旷达。当然,离家远行并非易事,因为“人生实质上是一场苦旅”,个中滋味只有远行者才能体会到。 使用“反弹琵琶法”的技法有哪些?

学会逆向思维。敢于提出与众不同的见解,敢于破除习惯的思维方式和旧的传统观念的束缚,跳出因循守旧墨守成规的条条框框,大胆设想。发前人之未发,化腐朽为神奇,标新立异。 立论要经得起推敲。逆向求异应在一定的语言环境或特定的社会背景中进行,只有严格遵循客观规律,准确把握事物的本质,才能避免从一个极端走向另一个极端。如果把“反弹”误为“乱弹”,立论偏颇,就会画虎不成反类犬,贻笑大方。 反弹不具普遍性。不是任何事物或观点都能逆向求异。那些违反科学道理,有悖于人们共识和伤害人感情的“反弹”,都是不可取的。如“螳臂挡车”,贬抑螳螂已成共识,你若想褒扬它,想借此改变人们的传统观念,人们将难以赞同。小结: 因为人要不断离家,向前,于是,便有了“路”。作者更多的是在关注人的精神状况,。“家”“路”“流浪”“旅途”等等,都是一些双关的语词,有时是纯粹的哲学层面上的使用他们。作者试图揭示并描述人的种种悲剧命运,不管你的生活境遇怎么,都是“苦旅者” 。家园之思的人文内涵在作者这里得到了新的发掘:人对家园的眷恋与追寻实际上是对某种精神的追求,是一种近似宗教上的皈依感,所以表面上写离家,实际上仍着眼于归家。我不去想是否能够成功

既然选择了远方

便只顾风雨兼程

——汪国真 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

——屈原

行路难,行路难,多岐路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!

——李白《行路难》 中国人没有宗教,家园就

是宗教,就是精神上的归宿。

—— 刘亮程素材发现