1.1 第1课时 反应热 焓变 学案(含答案) 2023-2024学年高二化学鲁科版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 1.1 第1课时 反应热 焓变 学案(含答案) 2023-2024学年高二化学鲁科版(2019)选择性必修1 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 475.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-07-23 14:52:54 | ||

图片预览

文档简介

1.1 第1课时 反应热 焓变

【学习目标】

1.通过交流讨论了解反应热、内能、焓变等基本概念。

2.通过分析图像了解反应热与反应物及反应产物能量大小的关系,学会根据能量变化图示判断吸热反应、放热反应,增强宏观辨识能力。

3.通过练习实践认识化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因,学会根据化学键的键能数值定量计算焓变的大小,形成相关计算的思维模型。

4.通过实验了解定量测定反应热的基本原理和实验方法,能正确分析误差产生的原因并能采取适当措施减小误差,培养科学探究能力。

【自主预习】

一、化学反应的反应热

1.反应热

(1)定义

当化学反应在一定的 下进行时,反应所 或 的热量。

(2)表示符号

用Q表示

(3)单位

或 。

【微点拨】

(1)物理变化中的能量变化不是反应热。如物质的三态变化,物质的溶解等。

(2)反应放热或吸热与反应条件无关。

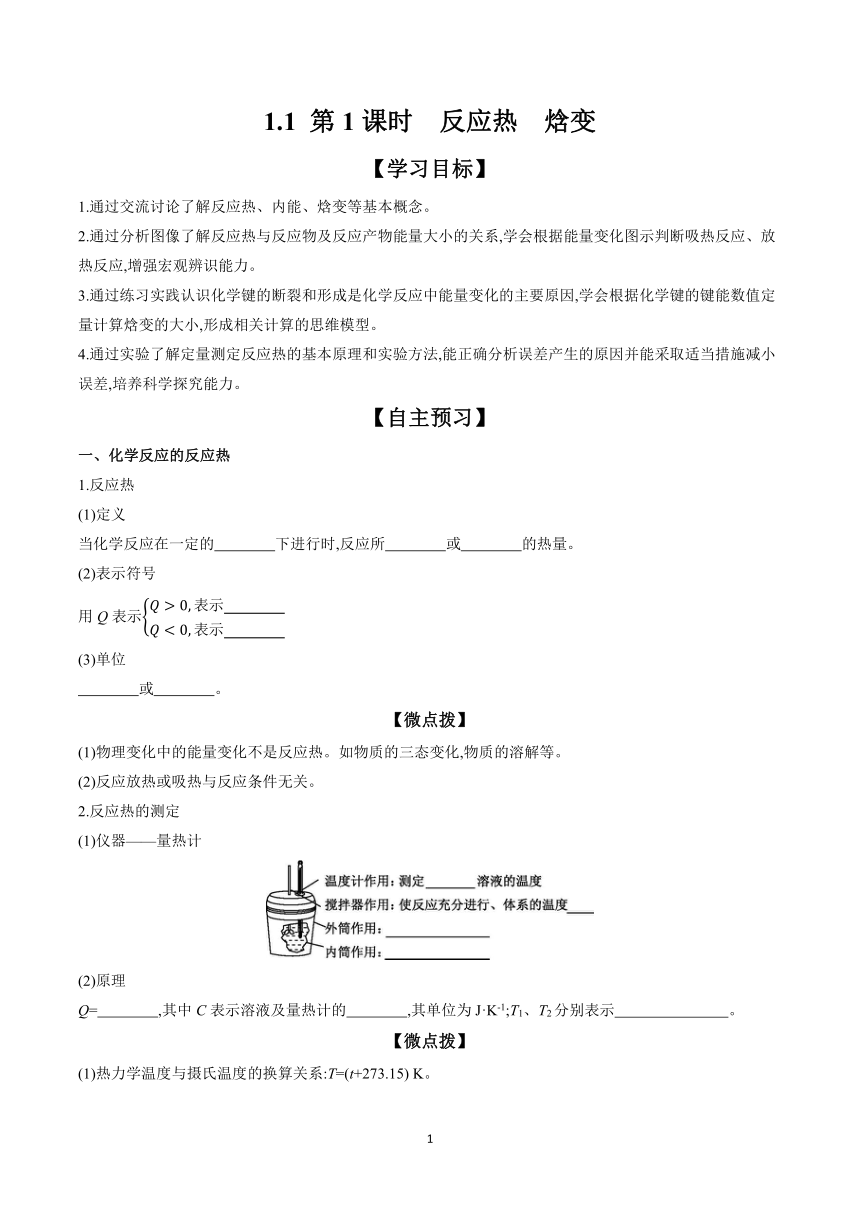

2.反应热的测定

(1)仪器——量热计

(2)原理

Q= ,其中C表示溶液及量热计的 ,其单位为J·K-1;T1、T2分别表示 。

【微点拨】

(1)热力学温度与摄氏温度的换算关系:T=(t+273.15) K。

(2)热容(C)与比热容(比热)的关系:

比热=。

(3)常温下,液态水的比热为4.18 kJ·K-1·kg-1。

二、化学反应的内能变化与焓变

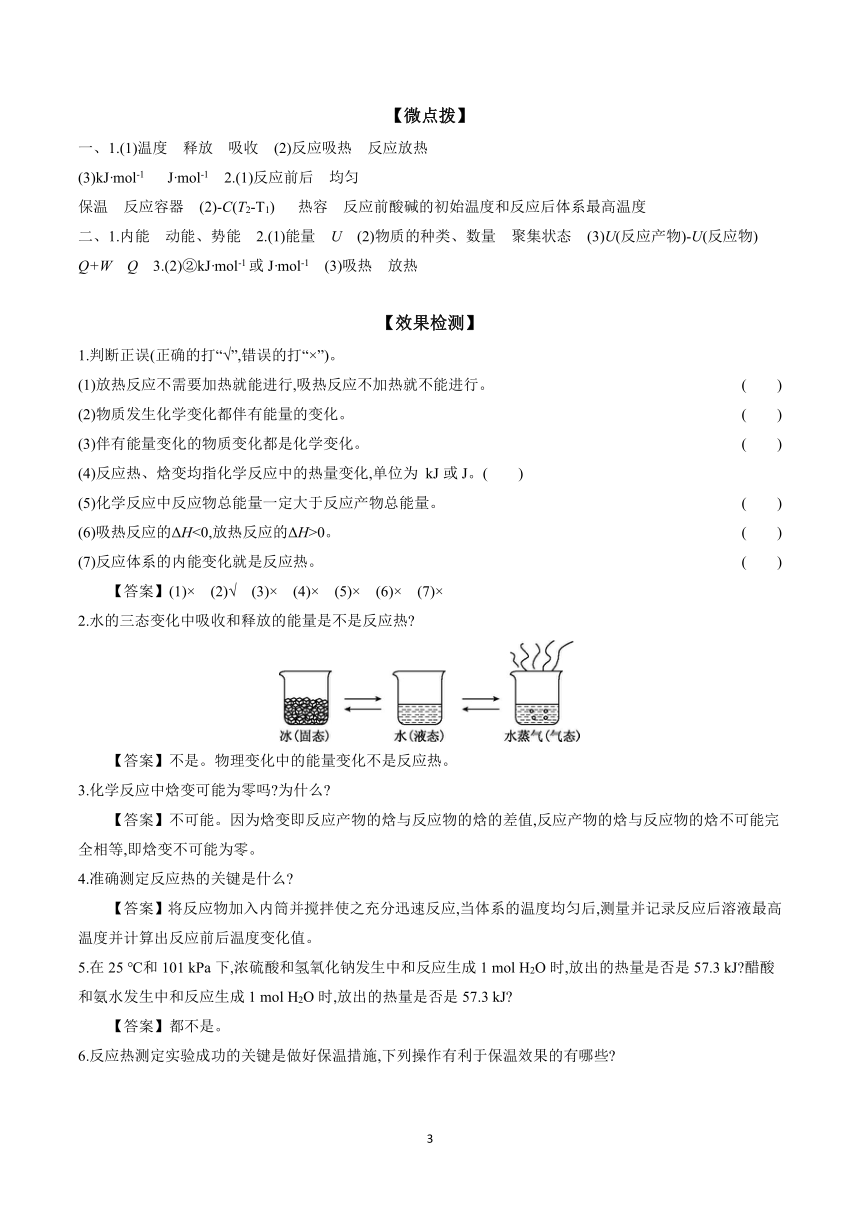

1.反应体系的能量

2.内能

(1)定义:体系内物质所含各种微观粒子的 总和。符号: 。

(2)内能大小的影响因素

内能的大小除了与 及 (气态、液态或固态等)有关,还与体系的温度、压强有关。

(3)反应体系的能量变化

在一般情况下,反应体系处于静止状态,即体系整体的动能和势能没有变化,体系的能量变化可表示为ΔU= = 。

当反应过程中体系没有做功时,则ΔU= 。ΔU>0,反应吸收能量;ΔU<0,反应释放能量。

【微点拨】

(1)化学反应体系能量变化中的功是指除热能外,体系与环境之间交换的其他形式的能(如电能、光能、机械能等)。

(2)微观粒子的能量包括分子的平动、转动、振动以及电子和原子核的运动等。

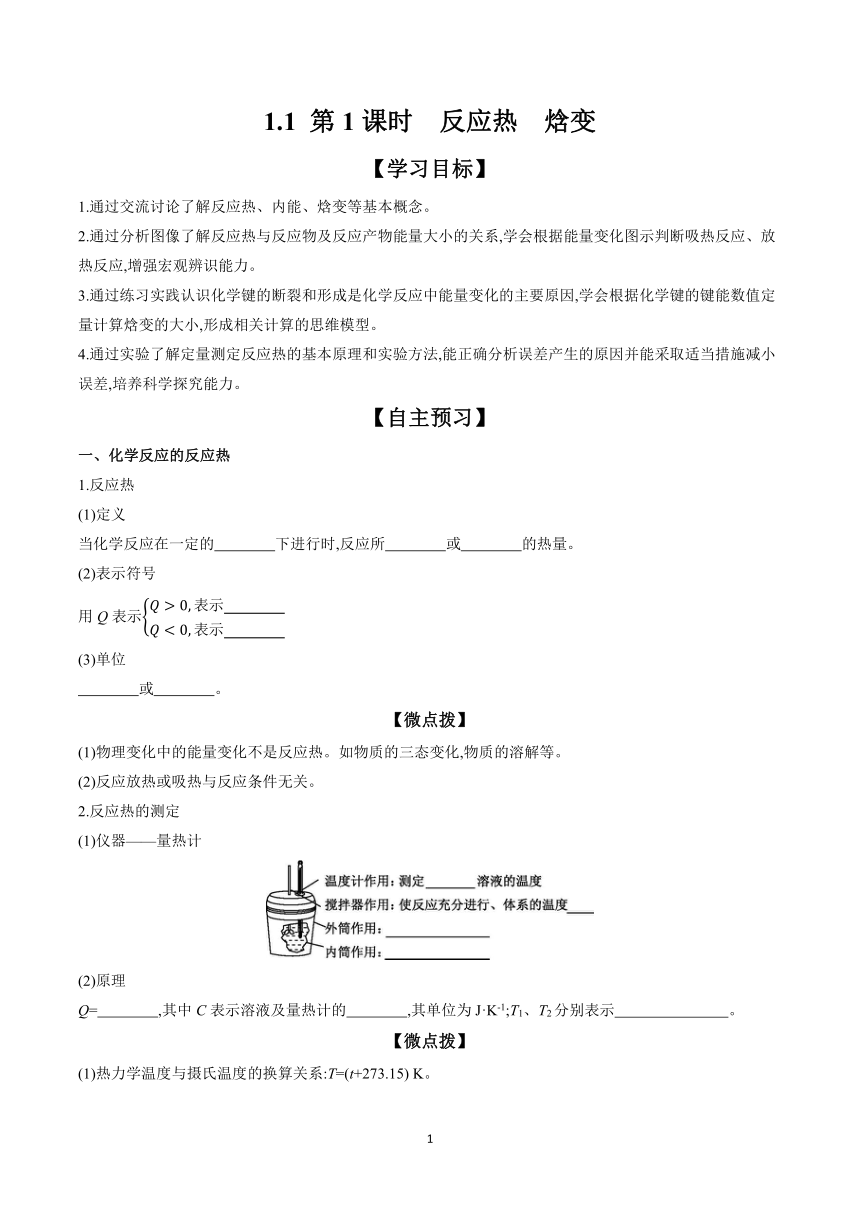

3.等压反应的反应热——焓变

(1)等压反应

在反应前后压强不变的条件下发生的化学反应,如在敞口容器中进行的反应。

(2)焓变及其单位

①定义:反应产物的焓与反应物的焓之差。

②表达式:ΔH=H(反应产物)-H(反应物)=Qp。

其中Qp表示等压条件下化学反应的反应热。焓变的常用单位为 。

(3)化学反应的焓变示意图

【微点拨】

一、1.(1)温度 释放 吸收 (2)反应吸热 反应放热

(3)kJ·mol-1 J·mol-1 2.(1)反应前后 均匀

保温 反应容器 (2)-C(T2-T1) 热容 反应前酸碱的初始温度和反应后体系最高温度

二、1.内能 动能、势能 2.(1)能量 U (2)物质的种类、数量 聚集状态 (3)U(反应产物)-U(反应物)

Q+W Q 3.(2)②kJ·mol-1或J·mol-1 (3)吸热 放热

【效果检测】

1.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)。

(1)放热反应不需要加热就能进行,吸热反应不加热就不能进行。 ( )

(2)物质发生化学变化都伴有能量的变化。 ( )

(3)伴有能量变化的物质变化都是化学变化。 ( )

(4)反应热、焓变均指化学反应中的热量变化,单位为 kJ或J。( )

(5)化学反应中反应物总能量一定大于反应产物总能量。 ( )

(6)吸热反应的ΔH<0,放热反应的ΔH>0。 ( )

(7)反应体系的内能变化就是反应热。 ( )

【答案】(1)× (2)√ (3)× (4)× (5)× (6)× (7)×

2.水的三态变化中吸收和释放的能量是不是反应热

【答案】不是。物理变化中的能量变化不是反应热。

3.化学反应中焓变可能为零吗 为什么

【答案】不可能。因为焓变即反应产物的焓与反应物的焓的差值,反应产物的焓与反应物的焓不可能完全相等,即焓变不可能为零。

4.准确测定反应热的关键是什么

【答案】将反应物加入内筒并搅拌使之充分迅速反应,当体系的温度均匀后,测量并记录反应后溶液最高温度并计算出反应前后温度变化值。

5.在25 ℃和101 kPa下,浓硫酸和氢氧化钠发生中和反应生成1 mol H2O时,放出的热量是否是57.3 kJ 醋酸和氨水发生中和反应生成1 mol H2O时,放出的热量是否是57.3 kJ

【答案】都不是。

6.反应热测定实验成功的关键是做好保温措施,下列操作有利于保温效果的有哪些

①用搅拌器搅拌,而不用金属棒(丝)搅拌;②酸、碱溶液的浓度要小;③操作迅速准确,减少热量损失;④及时准确记录数据

【答案】①③。

【合作探究】

任务1:从内能变化的角度分析焓变

情境导入 2021年9月7日11时01分,“长征四号丙遥四十”运载火箭在太原卫星发射中心点火升空,成功将高光谱观测卫星送入预定轨道,本次发射的高光谱观测卫星投入使用后可对内陆水体、陆表生态环境、蚀变矿物、农作物、森林植被等地物目标,以及大气污染、温室气体、PM2.5等环境和气象要素进行全球、长期、定量和综合观测,有效提升我国高光谱综合观测能力。运载火箭常采用无毒、无污染的推进剂液氢和液氧,液氢、液氧反应产生能量的热化学方程式可表示为H2(l)+O2(l)H2O(g) ΔH=-237.46 kJ·mol-1。

问题生成

1.与之前学过的化学方程式相比,上述反应中(l)、(g)有什么含义 ΔH代表什么 在等压条件下,该反应的反应热是多少 焓变与反应热的关系是什么

【答案】表示反应物或反应产物的状态,l表示液态,g表示气态;ΔH代表焓变;该反应的反应热为-237.46 kJ·mol-1;在等压条件下,当反应中物质的能量变化全部转化为热能时,焓变与化学反应的反应热相等,即ΔH=Q。

2.试比较1 mol H2(g)和 mol O2(g)内能之和与1 mol H2O(l)的内能大小(假设反应过程中体系没有做功)。

【答案】前者大于后者,因上述反应为放热反应,U(反应物)>U(反应产物)。

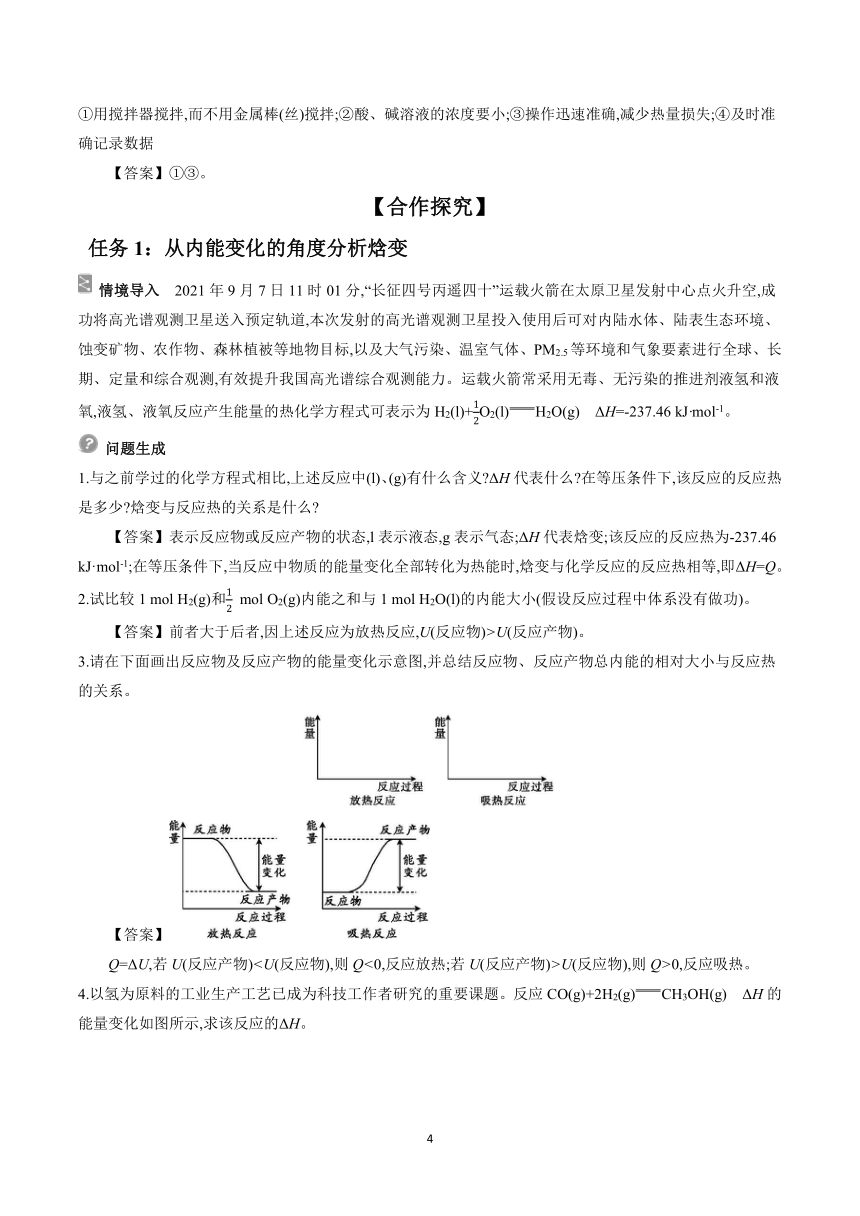

3.请在下面画出反应物及反应产物的能量变化示意图,并总结反应物、反应产物总内能的相对大小与反应热的关系。

【答案】

Q=ΔU,若U(反应产物)U(反应物),则Q>0,反应吸热。

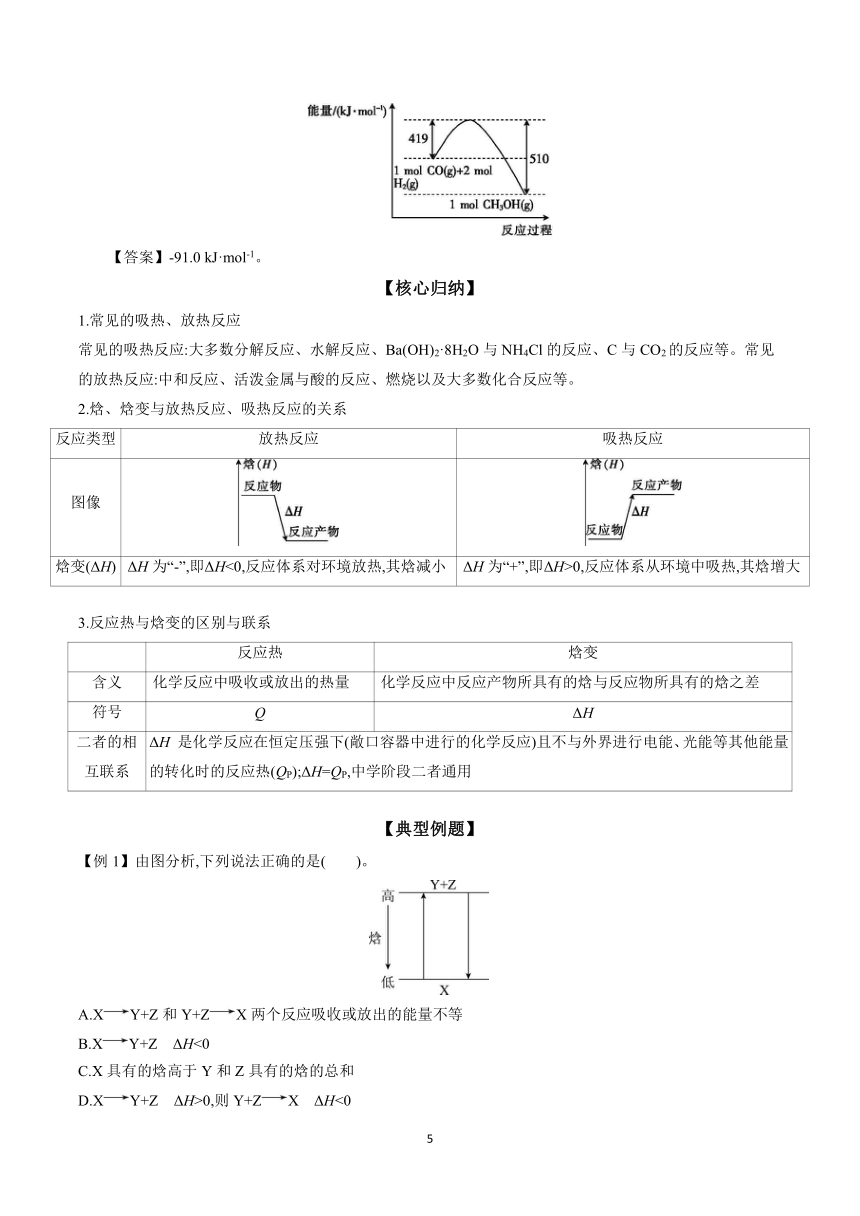

4.以氢为原料的工业生产工艺已成为科技工作者研究的重要课题。反应CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) ΔH的能量变化如图所示,求该反应的ΔH。

【答案】-91.0 kJ·mol-1。

【核心归纳】

1.常见的吸热、放热反应

常见的吸热反应:大多数分解反应、水解反应、Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应、C与CO2的反应等。常见的放热反应:中和反应、活泼金属与酸的反应、燃烧以及大多数化合反应等。

2.焓、焓变与放热反应、吸热反应的关系

反应类型 放热反应 吸热反应

图像

焓变(ΔH) ΔH为“-”,即ΔH<0,反应体系对环境放热,其焓减小 ΔH为“+”,即ΔH>0,反应体系从环境中吸热,其焓增大

3.反应热与焓变的区别与联系

反应热 焓变

含义 化学反应中吸收或放出的热量 化学反应中反应产物所具有的焓与反应物所具有的焓之差

符号 Q ΔH

二者的相 互联系 ΔH 是化学反应在恒定压强下(敞口容器中进行的化学反应)且不与外界进行电能、光能等其他能量的转化时的反应热(QP);ΔH=QP,中学阶段二者通用

【典型例题】

【例1】由图分析,下列说法正确的是( )。

A.XY+Z和Y+ZX两个反应吸收或放出的能量不等

B.XY+Z ΔH<0

C.X具有的焓高于Y和Z具有的焓的总和

D.XY+Z ΔH>0,则Y+ZX ΔH<0

【答案】D

【解析】由图可看出,Y和Z的焓之和高于X的焓,则反应Y+ZX一定是放热反应,ΔH<0;反之,XY+Z的反应一定是吸热反应,ΔH>0。根据能量守恒定律,两反应吸收和放出的能量一定相等。

【例2】甲烷与CO2可用于制备合成气(主要成分是一氧化碳和氢气):CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g)。1g CH4(g)完全反应吸收15.46kJ的热量,图中能表示该反应过程中的能量变化的是( )。

A B

C D

【答案】B

【解析】1g CH4完全反应吸收15.46kJ的热量,则1 mol CH4完全反应吸收的热量为247.36kJ。

灵犀一点:从宏观角度认识化学反应能量变化的原因

【例3】试比较下列反应焓变的大小。

(1)S(g)+O2(g)SO2(g) ΔH1;S(s)+O2(g)SO2(g)

ΔH2,则ΔH1 (填“>”、“<”或“=”,下同)ΔH2。

(2)2H2(g)+O2(g)2H2O(g) ΔH1;2H2(g)+O2(g)2H2O(l) ΔH2,则ΔH1 ΔH2。

(3)CaCO3(s)CaO(s)+CO2(g) ΔH1;CaO(s)+H2O(l)Ca(OH)2(s) ΔH2,则ΔH1 ΔH2。

(4)C(s)+O2(g)CO2(g) ΔH1;C(s)+O2(g)CO(g)

ΔH2,则ΔH1 ΔH2。

【答案】(1)< (2)> (3)> (4)<

灵犀一点:1.任何化学反应都有反应热,即焓变ΔH≠0。

2.在等压条件下,焓变、反应热与反应物、反应产物内能的关系:ΔH=Qp=ΔU=U(反应产物)-U(反应物)。

3.比较ΔH大小时,要连同“+”“-”在内,类似数学上的正、负数比较;如果只比较反应放出或吸收热量的多少,则只比较数值大小,与“+”“-”无关。

任务2:从微观角度探讨反应热的实质

情境导入 反应H2(g)+Cl2(g)2HCl(g)的变化过程及其能量变化如图所示。

问题生成

1.图中所示反应中的能量变化是多少

【答案】化学键断裂时需要吸收能量,吸收的总能量为436kJ+243kJ=679kJ,化学键形成时要释放能量,释放的总能量为431kJ+431kJ=862kJ,该反应共释放能量862kJ-679kJ=183kJ。

2.该反应的反应热ΔH是多少

【答案】ΔH=-183kJ·mol-1。

3.根据图中数据计算反应2HCl(g)H2(g)+Cl2(g)的ΔH。

【答案】ΔH=2×431kJ·mol-1-436kJ·mol-1-243kJ·mol-1=+183kJ·mol-1。

【核心归纳】

从微观角度认识化学反应能量变化的原因

ΔH=Q1-Q2

【典型例题】

【例4】根据如图所示的N2(g)和O2(g)反应生成NO(g)过程中的能量变化情况,判断下列说法正确的是( )。

A.N2(g)和O2(g)生成NO(g)的反应是放热反应

B.2 mol O原子结合生成O2(g)时需要吸收498 kJ能量

C.1 mol NO(g)分子中的化学键断裂时需要吸收632 kJ能量

D.N2(g)+O2(g)2NO(g)的反应热ΔH=+1444 kJ·mol-1

【答案】C

【解析】仔细观察题给图像可知,N2(g)+O2(g)2NO(g)的反应热ΔH=946 kJ·mol-1+498 kJ·mol-1-2×632 kJ·mol-1=+180 kJ·mol-1,故A、D两项错误;2 mol O原子结合生成O2(g)时放出498 kJ能量,B项错误;1 mol NO(g)分子中的化学键断裂时需要吸收632 kJ能量,C项正确。

【例5】通常人们把拆开1 mol某化学键(气态物质)所消耗的最低能量看成该化学键的键能。键能可以衡量化学键的强弱,也可用于估算化学反应的反应热。

化学键 N—Cl N≡N H—H H—Cl

键能/(kJ·mol-1) 200 946 436 431

三氯化氮可以与氢气反应:2NCl3(g)+3H2(g)N2(g)+6HCl(g),估算该反应的ΔH= kJ·mol-1。

【答案】-1024

【解析】ΔH=反应物的键能之和-反应产物的键能之和,即ΔH=6×200 kJ·mol-1+3×436 kJ·mol-1-946 kJ·mol-1-6×431 kJ·mol-1=-1024 kJ·mol-1。

灵犀一点:反应热的计算方法

宏观角度:ΔH=反应产物总能量-反应物总能量。

微观角度:ΔH=反应物总键能-反应产物总键能。

任务3:中和反应的反应热的测量

情境导入 不同的化学反应通常具有不同的反应热,化学上规定:在稀溶液中,强酸与强碱发生中和反应生成1 mol H2O时的反应热叫中和反应的反应热。人们可以通过多种方法获得反应热的数据,最直接的方法就是通过实验进行测定。

【实验探究】

1.实验探究

按下列操作步骤测定盐酸与氢氧化钠溶液反应的反应热。

①向量热计(如图)内筒中加入1.0 mol·L-1的盐酸100 mL,盖上杯盖,匀速搅拌后测初始温度T1。

②向250 mL烧杯中加入1.0 mol·L-1 NaOH溶液100 mL,调节其温度为T1。

③快速将烧杯中碱液倒入量热计中,盖好杯盖,匀速搅拌,记录体系达到的最高温度T2。

④重复实验操作三次,记录每次的实验数据,取其平均值作为计算依据。

2.原理分析

(1)用同样的方法分别测定KOH溶液与盐酸反应,NaOH溶液与稀硝酸反应的反应热,所测得的上述三个中和反应的反应热相同吗 为什么

【答案】相同。原因:参加反应的物质都是强酸、强碱,它们在水中完全电离,这三个反应的离子方程式都是H++OH-H2O,反应都在室温下进行,且参加反应的n(H+)和n(OH-)都相同,所以反应热也相同。

(2)若用100 mL 1.1 mol·L-1 NaOH溶液和100 mL 1.0 mol·L-1盐酸进行该实验,所测得的反应热会更加准确,为什么

【答案】有利于盐酸全部参加反应。

(3)若用等浓度的醋酸(已知醋酸电离吸收热量)与NaOH溶液反应,对测得的反应热有什么影响 改用浓硫酸代替盐酸呢

【答案】醋酸电离要吸收热量,使测得的反应热ΔH偏大;浓硫酸溶于水放热,使测得的反应热ΔH偏小。

3.数据处理

(1)为记录本实验的实验数据,请设计实验数据记录表。

【答案】

温度 实验次数 初始温度 T1/K 最高温度 T2/K 温度差 (T2-T1)/K 反应热/ (kJ·mol-1)

1

2

3

(2)量热计直接测得的数据是什么 通过什么公式计算反应热

【答案】体系温度的变化值;根据公式Q=-C·ΔT=-c·m·ΔT计算,其中c=4.18 kJ·K-1·kg-1,m为酸碱溶液的质量和,ΔT=T2-T1,然后计算生成1 mol H2O时的反应热。

(3)计算反应热ΔH。(为了计算简便,近似地认为实验所用酸、碱溶液的密度与水相同,都是1 g·mL-1,中和后生成的溶液的比热与液态水相同,为4.18 kJ·K-1·kg-1)

【答案】生成1 mol H2O时的反应热ΔH=- kJ·mol-1。

4.误差分析

引起误差的原因 反应热ΔH(填“偏大”、“偏小”或“不变”)

保温措施不好

搅拌不充分

量取NaOH溶液和盐酸时,均仰视刻度线

用同浓度的氨水代替NaOH溶液

用同浓度的CH3COOH溶液代替盐酸

最后记录的温度不是最高温度

【答案】偏大 偏大 偏小 偏大 偏大 偏大

【核心归纳】

1.中和反应的定义

指酸和碱反应生成盐和水的反应,实质是酸电离产生的H+与碱电离产生的OH-结合成H2O。强酸和强碱反应生成可溶性盐和水的离子方程式为H++OH-H2O。

2.中和反应的反应热的定义

(1)在稀溶液中,酸与碱发生中和反应而生成1 mol H2O,这时的反应热叫中和反应的反应热。

(2)强酸与强碱生成可溶性盐和水的中和反应实质是H+ 和OH- 反应,其中和反应的反应热基本上是相等的,热化学方程式为H+(aq) +OH-(aq)H2O(l) ΔH=-57.3 kJ·mol-1。

(3)弱酸和弱碱参加反应时,电离、生成沉淀等都会产生热效应。

(4)浓的强酸和强碱在发生中和反应的同时还要发生溶解,溶解要放出热量,故放出的热量均不完全是中和反应的反应热。

3.测定中和反应的反应热需注意的几个问题

(1)实验中要用强酸、强碱的稀溶液。

(2)操作时动作要快,尽量减少热量的损失,使用绝热装置,避免热量散发到反应体系外。

(3)测量盐酸的温度后,要将温度计上的酸洗净擦干后,再测量NaOH溶液的温度,避免酸、碱在温度计的表面反应放热而影响测量结果。

(4)读取的中和反应后的温度(T2)是反应混合液的最高温度。

【典型例题】

【例6】在测定中和反应的反应热的实验中,下列叙述错误的是( )。

A.向量热计中加入盐酸,盖上杯盖,搅拌后的温度即为初始温度

B.实验中可使酸液或碱液稍微过量

C.向量热计中加入碱液时,碱液的温度应与酸液的温度相同

D.可以用KOH溶液代替NaOH溶液,浓硫酸代替盐酸

【答案】D

【解析】可以用KOH溶液代替NaOH溶液,但不能用浓硫酸代替盐酸,因为浓硫酸溶于水时会放出热量,影响测定结果。

【例7】实验室用50 mL 0.50 mol·L-1盐酸、50 mL 0.50 mol·L-1 NaOH溶液和如图所示装置进行测定中和反应的反应热实验,得到下表中的数据。

实验 次数 起始温度T1/℃ 反应中最高 温度T2/℃

盐酸 NaOH溶液

1 20.2 20.3 23.7

2 20.3 20.5 23.8

3 21.5 21.6 24.9

请完成下列问题:

(1)实验时用搅拌器搅拌溶液的方法是 ,不能用铜质搅拌棒代替搅拌器的理由是 。

(2)经数据处理,T2-T1=3.4 ℃,则该实验测得的中和反应的反应热ΔH= 。\[盐酸和NaOH溶液的密度按1 g·cm-3计算,反应后混合溶液的比热容按4.18 J·g-1·℃-1计算\]

【答案】(1)旋转上下搅动 铜导热快,热量损失大

(2)-56.8 kJ·mol-1

【解析】(1)对于本实验,一方面要让氢氧化钠溶液和盐酸尽可能地完全反应以减小误差,所以实验时将搅拌器旋转上下搅动,同时可防止损坏温度计,另一方面要做好保温工作以减小误差,所以用搅拌器而不用铜质搅拌棒。(2)ΔH=×10-3 kJ·J-1≈-56.8 kJ·mol-1。

灵犀一点:导致中和反应的反应热测定结果存在误差的原因

1.量取溶液的体积不准确。

2.温度计读数有误(如未读取到混合溶液的最高温度,就记为终止温度)。

3.实验过程中有液体溅出。

4.混合酸、碱溶液时,动作缓慢。

5.隔热层隔热效果不好,实验过程中有热量损失。

6.测过酸溶液的温度计未用水清洗便立即去测碱溶液的温度。

7.溶液浓度不准确。

8.没有重复进行实验。

【随堂检测】

课堂基础

1.下列变化不符合图示的是( )。

A.KMnO4分解制O2

B.钠与水反应

C.二氧化碳与灼热的木炭反应

D.Ba(OH)2·8H2O和NH4Cl的反应

【答案】B

【解析】KMnO4分解制O2为吸热反应,A项符合图示;Na与水反应生成NaOH和H2为放热反应,B项不符合图示;CO2与灼热的木炭的反应为吸热反应,C项符合图示;Ba(OH)2·8H2O和NH4Cl的反应为吸热反应,D项符合图示。

2.下列有关叙述正确的是( )。

A.测定中和反应的反应热时,需要用到天平

B.若用50 mL 0.55 mol·L-1的氢氧化钠溶液,分别与50 mL 0.50 mol·L-1的盐酸和50 mL 0.50 mol·L-1的硝酸充分反应,测得的反应热不相等

C.用搅拌器是为了加快反应速率,减小实验误差

D.只需做一次实验,再根据公式即可得出中和反应的反应热

【答案】C

【解析】氢氧化钠溶液稍过量,能使反应进行完全,由于参加反应的n(H+)和n(OH-)相等,故测得的反应热也相等,B项错误;为了减小误差,需做2~3次实验求平均值,D项错误。

3.已知羰基硫(COS)是硫循环的重要中间体,反应H2(g)+COS(g)H2S(g)+CO(g) ΔH的能量变化如图所示。下列说法错误的是( )。

A.ΔH<0

B.加入催化剂,ΔH的值不变

C.反应物的总能量大于反应产物的总能量

D.反应物的键能总和大于反应产物的键能总和

【答案】D

【解析】由图可知,反应物的总能量大于反应产物的总能量,该反应为放热反应,反应的ΔH<0,A、C两项正确;加入催化剂,能降低反应的活化能,但不能改变反应的ΔH的值,B项正确;由图可知,反应物的总能量大于反应产物的总能量,则反应物的键能总和小于反应产物的键能总和,D项错误。

对接高考

4.(2021·浙江1月选考,24)在298.15 K、100 kPa条件下,N2(g)+3H2(g)2NH3(g) ΔH=-92.4 kJ·mol-1,N2(g)、H2(g)和NH3(g)的比热容分别为29.1、28.9和35.6 J·K-1·mol-1。一定压强下,1 mol反应中,反应物[N2(g)+3H2(g)]、生成物[2NH3(g)]的能量随温度T的变化示意图合理的是( )。

A B

C D

【答案】B

【解析】该反应为放热反应,反应物的总能量大于生成物的总能量,根据题目中给出的反应物与生成物的比热容可知,升高温度反应物能量升高较快,反应结束后放出的热量也会增大,B项符合题意。

5.(2020·浙江7月选考,27)100 mL 0.200 mol·L-1 CuSO4溶液与1.95 g锌粉在量热计中充分反应。测得反应前温度为20.1 ℃,反应后最高温度为30.1 ℃。

已知:反应前后,溶液的比热容均近似为4.18 J·g-1·℃-1,溶液的密度均近似为1.00 g·c,忽略溶液体积、质量变化和金属吸收的热量。请计算:

(1)反应放出的热量Q= J。

(2)反应Zn(s)+CuSO4(aq)ZnSO4(aq)+Cu(s)的ΔH= kJ·mo(列式计算)。

【答案】(1)4.18×103

(2)- kJ·mol-1=-209

【解析】(1)100 mL 0.200 mol·L-1 CuSO4溶液与1.95 g 锌粉发生反应的化学方程式为CuSO4+ZnZnSO4+Cu,忽略溶液体积、质量变化,溶液的质量m=ρV=1.00 g·cm-3×100 cm3=100 g,忽略金属吸收的热量,反应放出的热量Q=cmΔt=4.18 J·g-1·℃-1×100 g×(30.1-20.1) ℃=4.18×103 J。(2)上述反应中n(CuSO4)=0.200 mol·L-1×0.100 L=0.020 mol,n(Zn)===0.030 mol,由此可知,锌粉过量。根据题干与第(1)问可知,转化0.020 mol 硫酸铜所放出的热量为4.18×103 J,又因为该反应中焓变ΔH代表1 mol硫酸铜参加反应放出的热量,单位为kJ·mol-1,则可列出计算式ΔH=-=- kJ·mol-1=-209 kJ·mol-1。

2

【学习目标】

1.通过交流讨论了解反应热、内能、焓变等基本概念。

2.通过分析图像了解反应热与反应物及反应产物能量大小的关系,学会根据能量变化图示判断吸热反应、放热反应,增强宏观辨识能力。

3.通过练习实践认识化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因,学会根据化学键的键能数值定量计算焓变的大小,形成相关计算的思维模型。

4.通过实验了解定量测定反应热的基本原理和实验方法,能正确分析误差产生的原因并能采取适当措施减小误差,培养科学探究能力。

【自主预习】

一、化学反应的反应热

1.反应热

(1)定义

当化学反应在一定的 下进行时,反应所 或 的热量。

(2)表示符号

用Q表示

(3)单位

或 。

【微点拨】

(1)物理变化中的能量变化不是反应热。如物质的三态变化,物质的溶解等。

(2)反应放热或吸热与反应条件无关。

2.反应热的测定

(1)仪器——量热计

(2)原理

Q= ,其中C表示溶液及量热计的 ,其单位为J·K-1;T1、T2分别表示 。

【微点拨】

(1)热力学温度与摄氏温度的换算关系:T=(t+273.15) K。

(2)热容(C)与比热容(比热)的关系:

比热=。

(3)常温下,液态水的比热为4.18 kJ·K-1·kg-1。

二、化学反应的内能变化与焓变

1.反应体系的能量

2.内能

(1)定义:体系内物质所含各种微观粒子的 总和。符号: 。

(2)内能大小的影响因素

内能的大小除了与 及 (气态、液态或固态等)有关,还与体系的温度、压强有关。

(3)反应体系的能量变化

在一般情况下,反应体系处于静止状态,即体系整体的动能和势能没有变化,体系的能量变化可表示为ΔU= = 。

当反应过程中体系没有做功时,则ΔU= 。ΔU>0,反应吸收能量;ΔU<0,反应释放能量。

【微点拨】

(1)化学反应体系能量变化中的功是指除热能外,体系与环境之间交换的其他形式的能(如电能、光能、机械能等)。

(2)微观粒子的能量包括分子的平动、转动、振动以及电子和原子核的运动等。

3.等压反应的反应热——焓变

(1)等压反应

在反应前后压强不变的条件下发生的化学反应,如在敞口容器中进行的反应。

(2)焓变及其单位

①定义:反应产物的焓与反应物的焓之差。

②表达式:ΔH=H(反应产物)-H(反应物)=Qp。

其中Qp表示等压条件下化学反应的反应热。焓变的常用单位为 。

(3)化学反应的焓变示意图

【微点拨】

一、1.(1)温度 释放 吸收 (2)反应吸热 反应放热

(3)kJ·mol-1 J·mol-1 2.(1)反应前后 均匀

保温 反应容器 (2)-C(T2-T1) 热容 反应前酸碱的初始温度和反应后体系最高温度

二、1.内能 动能、势能 2.(1)能量 U (2)物质的种类、数量 聚集状态 (3)U(反应产物)-U(反应物)

Q+W Q 3.(2)②kJ·mol-1或J·mol-1 (3)吸热 放热

【效果检测】

1.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)。

(1)放热反应不需要加热就能进行,吸热反应不加热就不能进行。 ( )

(2)物质发生化学变化都伴有能量的变化。 ( )

(3)伴有能量变化的物质变化都是化学变化。 ( )

(4)反应热、焓变均指化学反应中的热量变化,单位为 kJ或J。( )

(5)化学反应中反应物总能量一定大于反应产物总能量。 ( )

(6)吸热反应的ΔH<0,放热反应的ΔH>0。 ( )

(7)反应体系的内能变化就是反应热。 ( )

【答案】(1)× (2)√ (3)× (4)× (5)× (6)× (7)×

2.水的三态变化中吸收和释放的能量是不是反应热

【答案】不是。物理变化中的能量变化不是反应热。

3.化学反应中焓变可能为零吗 为什么

【答案】不可能。因为焓变即反应产物的焓与反应物的焓的差值,反应产物的焓与反应物的焓不可能完全相等,即焓变不可能为零。

4.准确测定反应热的关键是什么

【答案】将反应物加入内筒并搅拌使之充分迅速反应,当体系的温度均匀后,测量并记录反应后溶液最高温度并计算出反应前后温度变化值。

5.在25 ℃和101 kPa下,浓硫酸和氢氧化钠发生中和反应生成1 mol H2O时,放出的热量是否是57.3 kJ 醋酸和氨水发生中和反应生成1 mol H2O时,放出的热量是否是57.3 kJ

【答案】都不是。

6.反应热测定实验成功的关键是做好保温措施,下列操作有利于保温效果的有哪些

①用搅拌器搅拌,而不用金属棒(丝)搅拌;②酸、碱溶液的浓度要小;③操作迅速准确,减少热量损失;④及时准确记录数据

【答案】①③。

【合作探究】

任务1:从内能变化的角度分析焓变

情境导入 2021年9月7日11时01分,“长征四号丙遥四十”运载火箭在太原卫星发射中心点火升空,成功将高光谱观测卫星送入预定轨道,本次发射的高光谱观测卫星投入使用后可对内陆水体、陆表生态环境、蚀变矿物、农作物、森林植被等地物目标,以及大气污染、温室气体、PM2.5等环境和气象要素进行全球、长期、定量和综合观测,有效提升我国高光谱综合观测能力。运载火箭常采用无毒、无污染的推进剂液氢和液氧,液氢、液氧反应产生能量的热化学方程式可表示为H2(l)+O2(l)H2O(g) ΔH=-237.46 kJ·mol-1。

问题生成

1.与之前学过的化学方程式相比,上述反应中(l)、(g)有什么含义 ΔH代表什么 在等压条件下,该反应的反应热是多少 焓变与反应热的关系是什么

【答案】表示反应物或反应产物的状态,l表示液态,g表示气态;ΔH代表焓变;该反应的反应热为-237.46 kJ·mol-1;在等压条件下,当反应中物质的能量变化全部转化为热能时,焓变与化学反应的反应热相等,即ΔH=Q。

2.试比较1 mol H2(g)和 mol O2(g)内能之和与1 mol H2O(l)的内能大小(假设反应过程中体系没有做功)。

【答案】前者大于后者,因上述反应为放热反应,U(反应物)>U(反应产物)。

3.请在下面画出反应物及反应产物的能量变化示意图,并总结反应物、反应产物总内能的相对大小与反应热的关系。

【答案】

Q=ΔU,若U(反应产物)

4.以氢为原料的工业生产工艺已成为科技工作者研究的重要课题。反应CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) ΔH的能量变化如图所示,求该反应的ΔH。

【答案】-91.0 kJ·mol-1。

【核心归纳】

1.常见的吸热、放热反应

常见的吸热反应:大多数分解反应、水解反应、Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应、C与CO2的反应等。常见的放热反应:中和反应、活泼金属与酸的反应、燃烧以及大多数化合反应等。

2.焓、焓变与放热反应、吸热反应的关系

反应类型 放热反应 吸热反应

图像

焓变(ΔH) ΔH为“-”,即ΔH<0,反应体系对环境放热,其焓减小 ΔH为“+”,即ΔH>0,反应体系从环境中吸热,其焓增大

3.反应热与焓变的区别与联系

反应热 焓变

含义 化学反应中吸收或放出的热量 化学反应中反应产物所具有的焓与反应物所具有的焓之差

符号 Q ΔH

二者的相 互联系 ΔH 是化学反应在恒定压强下(敞口容器中进行的化学反应)且不与外界进行电能、光能等其他能量的转化时的反应热(QP);ΔH=QP,中学阶段二者通用

【典型例题】

【例1】由图分析,下列说法正确的是( )。

A.XY+Z和Y+ZX两个反应吸收或放出的能量不等

B.XY+Z ΔH<0

C.X具有的焓高于Y和Z具有的焓的总和

D.XY+Z ΔH>0,则Y+ZX ΔH<0

【答案】D

【解析】由图可看出,Y和Z的焓之和高于X的焓,则反应Y+ZX一定是放热反应,ΔH<0;反之,XY+Z的反应一定是吸热反应,ΔH>0。根据能量守恒定律,两反应吸收和放出的能量一定相等。

【例2】甲烷与CO2可用于制备合成气(主要成分是一氧化碳和氢气):CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g)。1g CH4(g)完全反应吸收15.46kJ的热量,图中能表示该反应过程中的能量变化的是( )。

A B

C D

【答案】B

【解析】1g CH4完全反应吸收15.46kJ的热量,则1 mol CH4完全反应吸收的热量为247.36kJ。

灵犀一点:从宏观角度认识化学反应能量变化的原因

【例3】试比较下列反应焓变的大小。

(1)S(g)+O2(g)SO2(g) ΔH1;S(s)+O2(g)SO2(g)

ΔH2,则ΔH1 (填“>”、“<”或“=”,下同)ΔH2。

(2)2H2(g)+O2(g)2H2O(g) ΔH1;2H2(g)+O2(g)2H2O(l) ΔH2,则ΔH1 ΔH2。

(3)CaCO3(s)CaO(s)+CO2(g) ΔH1;CaO(s)+H2O(l)Ca(OH)2(s) ΔH2,则ΔH1 ΔH2。

(4)C(s)+O2(g)CO2(g) ΔH1;C(s)+O2(g)CO(g)

ΔH2,则ΔH1 ΔH2。

【答案】(1)< (2)> (3)> (4)<

灵犀一点:1.任何化学反应都有反应热,即焓变ΔH≠0。

2.在等压条件下,焓变、反应热与反应物、反应产物内能的关系:ΔH=Qp=ΔU=U(反应产物)-U(反应物)。

3.比较ΔH大小时,要连同“+”“-”在内,类似数学上的正、负数比较;如果只比较反应放出或吸收热量的多少,则只比较数值大小,与“+”“-”无关。

任务2:从微观角度探讨反应热的实质

情境导入 反应H2(g)+Cl2(g)2HCl(g)的变化过程及其能量变化如图所示。

问题生成

1.图中所示反应中的能量变化是多少

【答案】化学键断裂时需要吸收能量,吸收的总能量为436kJ+243kJ=679kJ,化学键形成时要释放能量,释放的总能量为431kJ+431kJ=862kJ,该反应共释放能量862kJ-679kJ=183kJ。

2.该反应的反应热ΔH是多少

【答案】ΔH=-183kJ·mol-1。

3.根据图中数据计算反应2HCl(g)H2(g)+Cl2(g)的ΔH。

【答案】ΔH=2×431kJ·mol-1-436kJ·mol-1-243kJ·mol-1=+183kJ·mol-1。

【核心归纳】

从微观角度认识化学反应能量变化的原因

ΔH=Q1-Q2

【典型例题】

【例4】根据如图所示的N2(g)和O2(g)反应生成NO(g)过程中的能量变化情况,判断下列说法正确的是( )。

A.N2(g)和O2(g)生成NO(g)的反应是放热反应

B.2 mol O原子结合生成O2(g)时需要吸收498 kJ能量

C.1 mol NO(g)分子中的化学键断裂时需要吸收632 kJ能量

D.N2(g)+O2(g)2NO(g)的反应热ΔH=+1444 kJ·mol-1

【答案】C

【解析】仔细观察题给图像可知,N2(g)+O2(g)2NO(g)的反应热ΔH=946 kJ·mol-1+498 kJ·mol-1-2×632 kJ·mol-1=+180 kJ·mol-1,故A、D两项错误;2 mol O原子结合生成O2(g)时放出498 kJ能量,B项错误;1 mol NO(g)分子中的化学键断裂时需要吸收632 kJ能量,C项正确。

【例5】通常人们把拆开1 mol某化学键(气态物质)所消耗的最低能量看成该化学键的键能。键能可以衡量化学键的强弱,也可用于估算化学反应的反应热。

化学键 N—Cl N≡N H—H H—Cl

键能/(kJ·mol-1) 200 946 436 431

三氯化氮可以与氢气反应:2NCl3(g)+3H2(g)N2(g)+6HCl(g),估算该反应的ΔH= kJ·mol-1。

【答案】-1024

【解析】ΔH=反应物的键能之和-反应产物的键能之和,即ΔH=6×200 kJ·mol-1+3×436 kJ·mol-1-946 kJ·mol-1-6×431 kJ·mol-1=-1024 kJ·mol-1。

灵犀一点:反应热的计算方法

宏观角度:ΔH=反应产物总能量-反应物总能量。

微观角度:ΔH=反应物总键能-反应产物总键能。

任务3:中和反应的反应热的测量

情境导入 不同的化学反应通常具有不同的反应热,化学上规定:在稀溶液中,强酸与强碱发生中和反应生成1 mol H2O时的反应热叫中和反应的反应热。人们可以通过多种方法获得反应热的数据,最直接的方法就是通过实验进行测定。

【实验探究】

1.实验探究

按下列操作步骤测定盐酸与氢氧化钠溶液反应的反应热。

①向量热计(如图)内筒中加入1.0 mol·L-1的盐酸100 mL,盖上杯盖,匀速搅拌后测初始温度T1。

②向250 mL烧杯中加入1.0 mol·L-1 NaOH溶液100 mL,调节其温度为T1。

③快速将烧杯中碱液倒入量热计中,盖好杯盖,匀速搅拌,记录体系达到的最高温度T2。

④重复实验操作三次,记录每次的实验数据,取其平均值作为计算依据。

2.原理分析

(1)用同样的方法分别测定KOH溶液与盐酸反应,NaOH溶液与稀硝酸反应的反应热,所测得的上述三个中和反应的反应热相同吗 为什么

【答案】相同。原因:参加反应的物质都是强酸、强碱,它们在水中完全电离,这三个反应的离子方程式都是H++OH-H2O,反应都在室温下进行,且参加反应的n(H+)和n(OH-)都相同,所以反应热也相同。

(2)若用100 mL 1.1 mol·L-1 NaOH溶液和100 mL 1.0 mol·L-1盐酸进行该实验,所测得的反应热会更加准确,为什么

【答案】有利于盐酸全部参加反应。

(3)若用等浓度的醋酸(已知醋酸电离吸收热量)与NaOH溶液反应,对测得的反应热有什么影响 改用浓硫酸代替盐酸呢

【答案】醋酸电离要吸收热量,使测得的反应热ΔH偏大;浓硫酸溶于水放热,使测得的反应热ΔH偏小。

3.数据处理

(1)为记录本实验的实验数据,请设计实验数据记录表。

【答案】

温度 实验次数 初始温度 T1/K 最高温度 T2/K 温度差 (T2-T1)/K 反应热/ (kJ·mol-1)

1

2

3

(2)量热计直接测得的数据是什么 通过什么公式计算反应热

【答案】体系温度的变化值;根据公式Q=-C·ΔT=-c·m·ΔT计算,其中c=4.18 kJ·K-1·kg-1,m为酸碱溶液的质量和,ΔT=T2-T1,然后计算生成1 mol H2O时的反应热。

(3)计算反应热ΔH。(为了计算简便,近似地认为实验所用酸、碱溶液的密度与水相同,都是1 g·mL-1,中和后生成的溶液的比热与液态水相同,为4.18 kJ·K-1·kg-1)

【答案】生成1 mol H2O时的反应热ΔH=- kJ·mol-1。

4.误差分析

引起误差的原因 反应热ΔH(填“偏大”、“偏小”或“不变”)

保温措施不好

搅拌不充分

量取NaOH溶液和盐酸时,均仰视刻度线

用同浓度的氨水代替NaOH溶液

用同浓度的CH3COOH溶液代替盐酸

最后记录的温度不是最高温度

【答案】偏大 偏大 偏小 偏大 偏大 偏大

【核心归纳】

1.中和反应的定义

指酸和碱反应生成盐和水的反应,实质是酸电离产生的H+与碱电离产生的OH-结合成H2O。强酸和强碱反应生成可溶性盐和水的离子方程式为H++OH-H2O。

2.中和反应的反应热的定义

(1)在稀溶液中,酸与碱发生中和反应而生成1 mol H2O,这时的反应热叫中和反应的反应热。

(2)强酸与强碱生成可溶性盐和水的中和反应实质是H+ 和OH- 反应,其中和反应的反应热基本上是相等的,热化学方程式为H+(aq) +OH-(aq)H2O(l) ΔH=-57.3 kJ·mol-1。

(3)弱酸和弱碱参加反应时,电离、生成沉淀等都会产生热效应。

(4)浓的强酸和强碱在发生中和反应的同时还要发生溶解,溶解要放出热量,故放出的热量均不完全是中和反应的反应热。

3.测定中和反应的反应热需注意的几个问题

(1)实验中要用强酸、强碱的稀溶液。

(2)操作时动作要快,尽量减少热量的损失,使用绝热装置,避免热量散发到反应体系外。

(3)测量盐酸的温度后,要将温度计上的酸洗净擦干后,再测量NaOH溶液的温度,避免酸、碱在温度计的表面反应放热而影响测量结果。

(4)读取的中和反应后的温度(T2)是反应混合液的最高温度。

【典型例题】

【例6】在测定中和反应的反应热的实验中,下列叙述错误的是( )。

A.向量热计中加入盐酸,盖上杯盖,搅拌后的温度即为初始温度

B.实验中可使酸液或碱液稍微过量

C.向量热计中加入碱液时,碱液的温度应与酸液的温度相同

D.可以用KOH溶液代替NaOH溶液,浓硫酸代替盐酸

【答案】D

【解析】可以用KOH溶液代替NaOH溶液,但不能用浓硫酸代替盐酸,因为浓硫酸溶于水时会放出热量,影响测定结果。

【例7】实验室用50 mL 0.50 mol·L-1盐酸、50 mL 0.50 mol·L-1 NaOH溶液和如图所示装置进行测定中和反应的反应热实验,得到下表中的数据。

实验 次数 起始温度T1/℃ 反应中最高 温度T2/℃

盐酸 NaOH溶液

1 20.2 20.3 23.7

2 20.3 20.5 23.8

3 21.5 21.6 24.9

请完成下列问题:

(1)实验时用搅拌器搅拌溶液的方法是 ,不能用铜质搅拌棒代替搅拌器的理由是 。

(2)经数据处理,T2-T1=3.4 ℃,则该实验测得的中和反应的反应热ΔH= 。\[盐酸和NaOH溶液的密度按1 g·cm-3计算,反应后混合溶液的比热容按4.18 J·g-1·℃-1计算\]

【答案】(1)旋转上下搅动 铜导热快,热量损失大

(2)-56.8 kJ·mol-1

【解析】(1)对于本实验,一方面要让氢氧化钠溶液和盐酸尽可能地完全反应以减小误差,所以实验时将搅拌器旋转上下搅动,同时可防止损坏温度计,另一方面要做好保温工作以减小误差,所以用搅拌器而不用铜质搅拌棒。(2)ΔH=×10-3 kJ·J-1≈-56.8 kJ·mol-1。

灵犀一点:导致中和反应的反应热测定结果存在误差的原因

1.量取溶液的体积不准确。

2.温度计读数有误(如未读取到混合溶液的最高温度,就记为终止温度)。

3.实验过程中有液体溅出。

4.混合酸、碱溶液时,动作缓慢。

5.隔热层隔热效果不好,实验过程中有热量损失。

6.测过酸溶液的温度计未用水清洗便立即去测碱溶液的温度。

7.溶液浓度不准确。

8.没有重复进行实验。

【随堂检测】

课堂基础

1.下列变化不符合图示的是( )。

A.KMnO4分解制O2

B.钠与水反应

C.二氧化碳与灼热的木炭反应

D.Ba(OH)2·8H2O和NH4Cl的反应

【答案】B

【解析】KMnO4分解制O2为吸热反应,A项符合图示;Na与水反应生成NaOH和H2为放热反应,B项不符合图示;CO2与灼热的木炭的反应为吸热反应,C项符合图示;Ba(OH)2·8H2O和NH4Cl的反应为吸热反应,D项符合图示。

2.下列有关叙述正确的是( )。

A.测定中和反应的反应热时,需要用到天平

B.若用50 mL 0.55 mol·L-1的氢氧化钠溶液,分别与50 mL 0.50 mol·L-1的盐酸和50 mL 0.50 mol·L-1的硝酸充分反应,测得的反应热不相等

C.用搅拌器是为了加快反应速率,减小实验误差

D.只需做一次实验,再根据公式即可得出中和反应的反应热

【答案】C

【解析】氢氧化钠溶液稍过量,能使反应进行完全,由于参加反应的n(H+)和n(OH-)相等,故测得的反应热也相等,B项错误;为了减小误差,需做2~3次实验求平均值,D项错误。

3.已知羰基硫(COS)是硫循环的重要中间体,反应H2(g)+COS(g)H2S(g)+CO(g) ΔH的能量变化如图所示。下列说法错误的是( )。

A.ΔH<0

B.加入催化剂,ΔH的值不变

C.反应物的总能量大于反应产物的总能量

D.反应物的键能总和大于反应产物的键能总和

【答案】D

【解析】由图可知,反应物的总能量大于反应产物的总能量,该反应为放热反应,反应的ΔH<0,A、C两项正确;加入催化剂,能降低反应的活化能,但不能改变反应的ΔH的值,B项正确;由图可知,反应物的总能量大于反应产物的总能量,则反应物的键能总和小于反应产物的键能总和,D项错误。

对接高考

4.(2021·浙江1月选考,24)在298.15 K、100 kPa条件下,N2(g)+3H2(g)2NH3(g) ΔH=-92.4 kJ·mol-1,N2(g)、H2(g)和NH3(g)的比热容分别为29.1、28.9和35.6 J·K-1·mol-1。一定压强下,1 mol反应中,反应物[N2(g)+3H2(g)]、生成物[2NH3(g)]的能量随温度T的变化示意图合理的是( )。

A B

C D

【答案】B

【解析】该反应为放热反应,反应物的总能量大于生成物的总能量,根据题目中给出的反应物与生成物的比热容可知,升高温度反应物能量升高较快,反应结束后放出的热量也会增大,B项符合题意。

5.(2020·浙江7月选考,27)100 mL 0.200 mol·L-1 CuSO4溶液与1.95 g锌粉在量热计中充分反应。测得反应前温度为20.1 ℃,反应后最高温度为30.1 ℃。

已知:反应前后,溶液的比热容均近似为4.18 J·g-1·℃-1,溶液的密度均近似为1.00 g·c,忽略溶液体积、质量变化和金属吸收的热量。请计算:

(1)反应放出的热量Q= J。

(2)反应Zn(s)+CuSO4(aq)ZnSO4(aq)+Cu(s)的ΔH= kJ·mo(列式计算)。

【答案】(1)4.18×103

(2)- kJ·mol-1=-209

【解析】(1)100 mL 0.200 mol·L-1 CuSO4溶液与1.95 g 锌粉发生反应的化学方程式为CuSO4+ZnZnSO4+Cu,忽略溶液体积、质量变化,溶液的质量m=ρV=1.00 g·cm-3×100 cm3=100 g,忽略金属吸收的热量,反应放出的热量Q=cmΔt=4.18 J·g-1·℃-1×100 g×(30.1-20.1) ℃=4.18×103 J。(2)上述反应中n(CuSO4)=0.200 mol·L-1×0.100 L=0.020 mol,n(Zn)===0.030 mol,由此可知,锌粉过量。根据题干与第(1)问可知,转化0.020 mol 硫酸铜所放出的热量为4.18×103 J,又因为该反应中焓变ΔH代表1 mol硫酸铜参加反应放出的热量,单位为kJ·mol-1,则可列出计算式ΔH=-=- kJ·mol-1=-209 kJ·mol-1。

2

同课章节目录

- 第1章 化学反应与能量转化

- 第1节 化学反应的热效应

- 第2节 化学能转化为电能——电池

- 第3节 电能转化为化学能——电解

- 第4节 金属的腐蚀与防护

- 微项目 设计载人航天器用化学电池与氧气再生方案——化学反应中能量及物质的转化利用

- 第2章 化学反应的方向、 限度与速率

- 第1节 化学反应的方向

- 第2节 化学反应的限度

- 第3节 化学反应的速率

- 第4节 化学反应条件的优化——工业合成氨

- 微项目 探讨如何利用工业废气中的二氧化碳合成甲醇——化学反应选择与反应条件优化

- 第3章 物质在水溶液中的行为

- 第1节 水与水溶液

- 第2节 弱电解质的电离 盐类的水解

- 第3节 沉淀溶解平衡

- 第4节 离子反应

- 微项目 揭秘索尔维制碱法和侯氏制碱法——化学平衡思想的创造性应用