1.1 课时2 核外电子排布 原子结构与元素原子得失电子能力 学案 (含答案)2023-2024学年高一化学鲁科版(2019)必修第二册

文档属性

| 名称 | 1.1 课时2 核外电子排布 原子结构与元素原子得失电子能力 学案 (含答案)2023-2024学年高一化学鲁科版(2019)必修第二册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 459.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-04-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.1 课时2 核外电子排布 原子结构与元素原子得失电子能力

【学习目标】

1.了解原子核外电子的排布规律。

2.能画出1~20号元素原子的结构示意图。

3.了解原子结构与元素原子得失电子能力之间的关系。

4.理解元素的化学性质与核外电子排布的密切关系。

5.通过钠、镁、铝与水反应的实验探究,知道原子得失电子能力的判断方法,了解原子的最外层电子排布与元素原子得失电子能力和化合价的关系。

【自主预习】

一、核外电子排布

1.电子层与电子能量的关系

电子层数 1 2 3 4 5 6 7

电子层符号 K L M N O P Q

电子能量

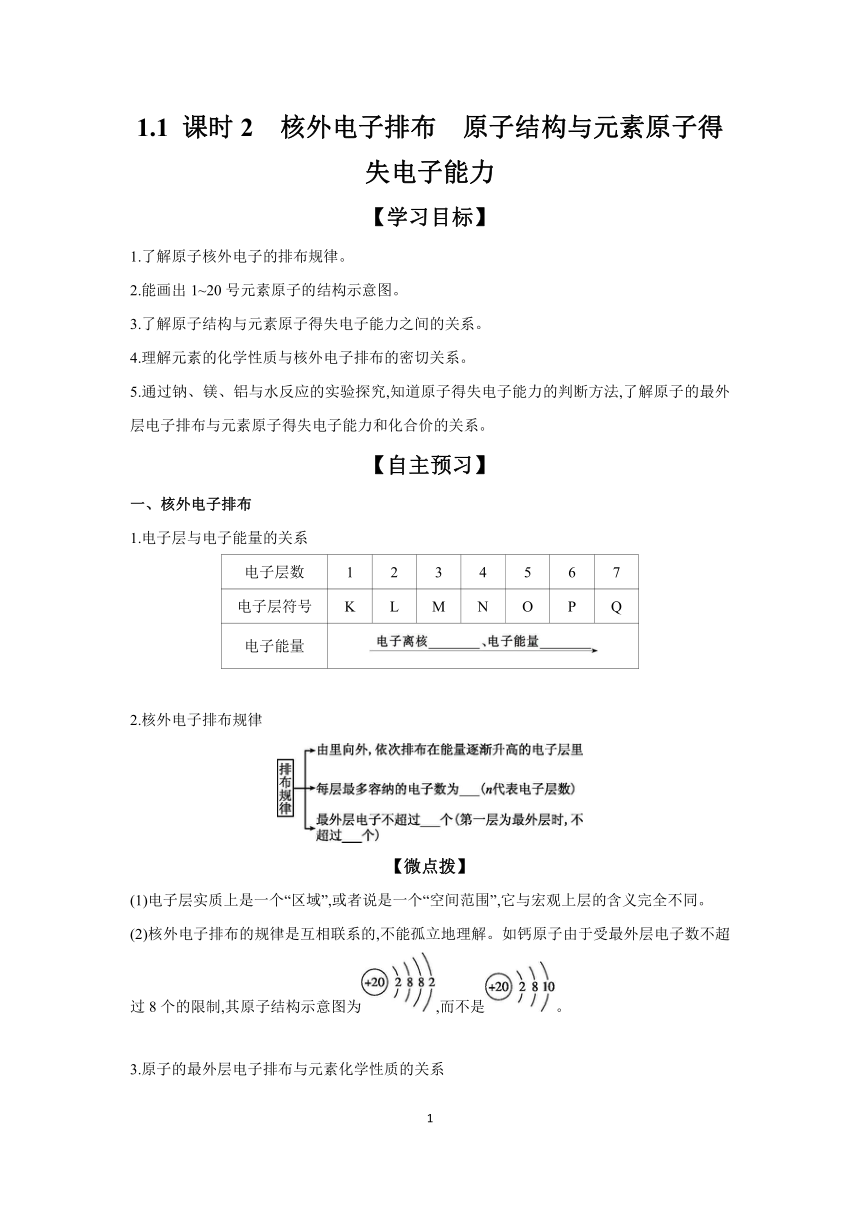

2.核外电子排布规律

【微点拨】

(1)电子层实质上是一个“区域”,或者说是一个“空间范围”,它与宏观上层的含义完全不同。

(2)核外电子排布的规律是互相联系的,不能孤立地理解。如钙原子由于受最外层电子数不超过8个的限制,其原子结构示意图为,而不是。

3.原子的最外层电子排布与元素化学性质的关系

元素 结构 与性质 金属元素 非金属元素 稀有气体元素

最外层 电子数 一般小 于 一般大于 或等于 (He为 )

稳定性 不稳定 不稳定 稳定

原子的得失 电子能力 易 电子 易 电子 得、失电子

化合价 只显 既有 , 又有

【微点拨】

原子最外层电子数小于4不一定是金属元素,如氢原子最外层电子数是1,属于非金属元素。

二、原子结构与元素原子得失电子的能力

实验探究:原子结构与元素原子得失电子能力

1.方法导引

比较活泼金属失电子能力的实验方法:元素的单质与水(或酸)反应置换出 的难易程度。

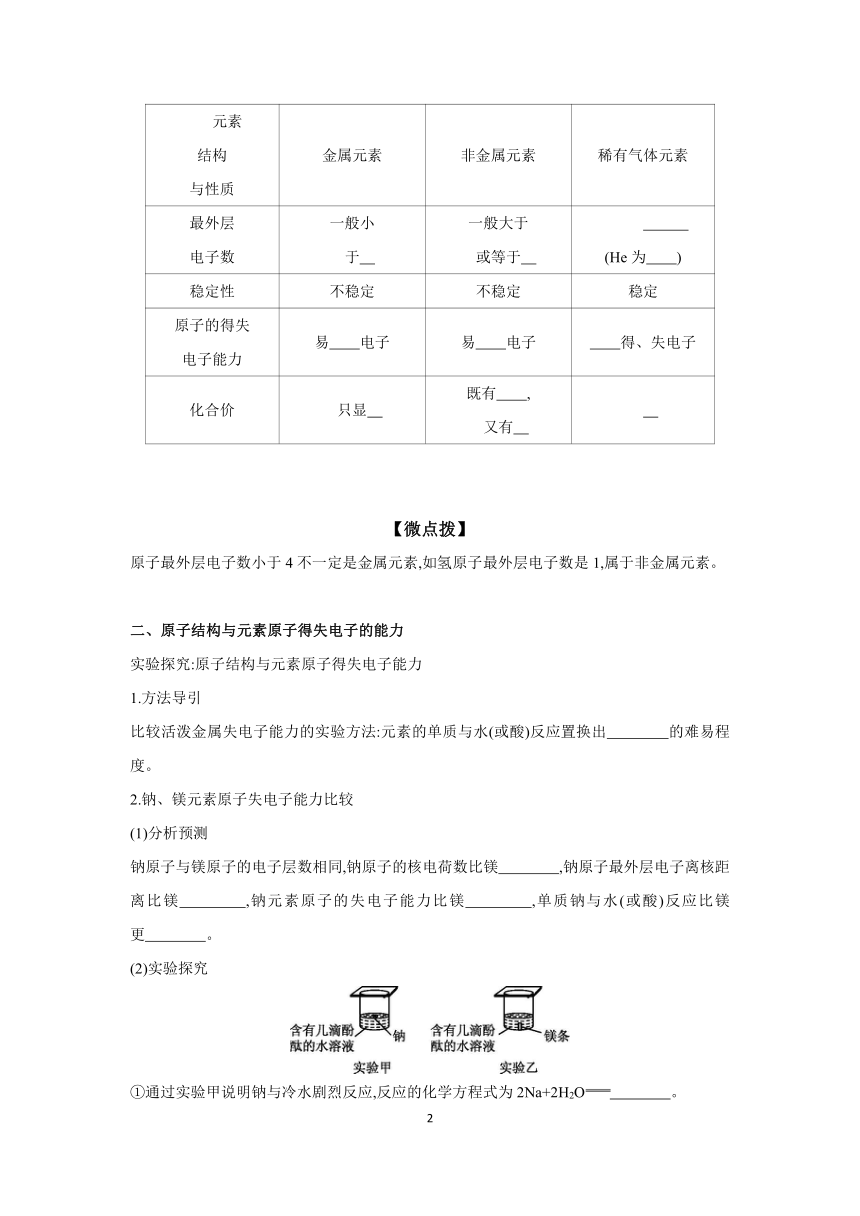

2.钠、镁元素原子失电子能力比较

(1)分析预测

钠原子与镁原子的电子层数相同,钠原子的核电荷数比镁 ,钠原子最外层电子离核距离比镁 ,钠元素原子的失电子能力比镁 ,单质钠与水(或酸)反应比镁更 。

(2)实验探究

①通过实验甲说明钠与冷水剧烈反应,反应的化学方程式为2Na+2H2O 。

②实验乙中没有明显的变化,说明镁与冷水 。

③结论:钠与水反应比镁与水反应剧烈,钠原子比镁原子容易失去电子。

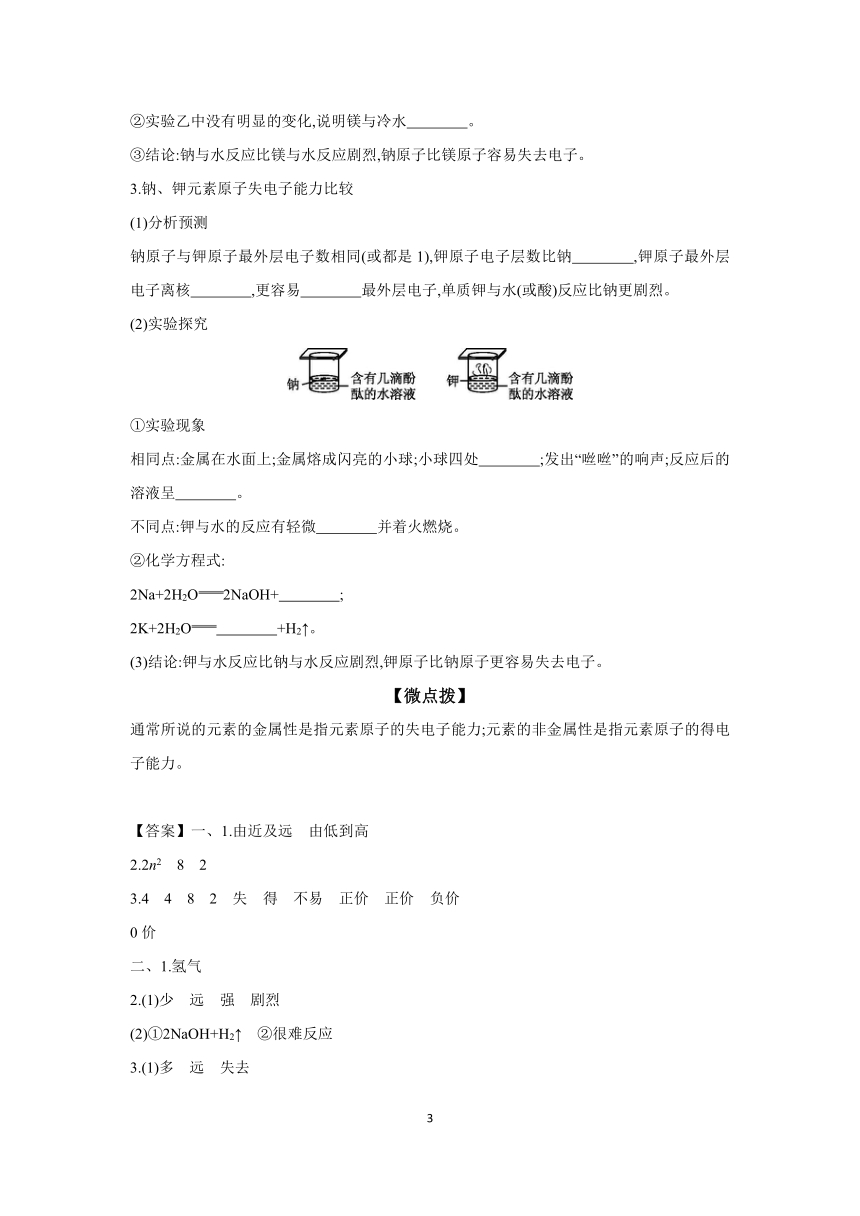

3.钠、钾元素原子失电子能力比较

(1)分析预测

钠原子与钾原子最外层电子数相同(或都是1),钾原子电子层数比钠 ,钾原子最外层电子离核 ,更容易 最外层电子,单质钾与水(或酸)反应比钠更剧烈。

(2)实验探究

①实验现象

相同点:金属在水面上;金属熔成闪亮的小球;小球四处 ;发出“咝咝”的响声;反应后的溶液呈 。

不同点:钾与水的反应有轻微 并着火燃烧。

②化学方程式:

2Na+2H2O2NaOH+ ;

2K+2H2O +H2↑。

(3)结论:钾与水反应比钠与水反应剧烈,钾原子比钠原子更容易失去电子。

【微点拨】

通常所说的元素的金属性是指元素原子的失电子能力;元素的非金属性是指元素原子的得电子能力。

【答案】一、1.由近及远 由低到高

2.2n2 8 2

3.4 4 8 2 失 得 不易 正价 正价 负价

0价

二、1.氢气

2.(1)少 远 强 剧烈

(2)①2NaOH+H2↑ ②很难反应

3.(1)多 远 失去

(2)①游动 红色 爆炸声 ②H2↑ 2KOH

【效果检测】

1.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1)最外层电子数为2的原子一定是金属元素。 ( )

(2)最外层电子数大于4的原子一定是非金属元素。 ( )

(3)不容易得电子的原子一定容易失电子。 ( )

(4)氧原子的最外层电子数为6,故其最高正价为+6。 ( )

(5)金属原子只有还原性。 ( )

(6)M层为最外层时容纳的电子数最多不超过8个。 ( )

(7)已知K的核电荷数是19,其原子结构示意图为。 ( )

【答案】 (1)× (2)× (3)× (4)× (5)√ (6)√

(7)×

2.教材中描述“电子一般总是先从内层排起,当一层充满后再填充下一层”,当M层有电子时,K、L层是否一定充满电子

【答案】是;当M层有电子时,K、L层一定充满电子,如硫原子K层必须充满两个电子后,再在L层填充8个电子,M层上才能填充6个电子。

3.在1~18号元素中,其原子最外层电子只有1个或2个电子的元素,可能是哪种元素 该原子一定容易失去电子吗

【答案】可能是金属元素或非金属元素,也可能是稀有气体元素;不一定。短周期里的1~18号元素中,最外层有1个电子的元素有氢、锂、钠;最外层有2个电子的元素有铍、镁、氦。He是稀有气体元素,不易失去电子,也不易得到电子;Li、Na、Be、Mg是金属元素,H是非金属元素,均容易失去电子。

4.在1~18号元素中,用元素符号或化学式回答下列问题:

(1)最外层电子数等于次外层电子数4倍的稀有气体元素: 。

(2)次外层电子数是最外层电子数2倍的非金属元素: 。

(3)内层电子总数是最外层电子数2倍的金属元素: 。

(4)与水反应最剧烈的金属是 。

(5)地壳中含量最高的金属元素是 。

(6)单质氧化性最强的元素是 。

(7)只有两个原子核和两个电子组成的分子是 。

(8)最外层分别为4个和6个电子的原子形成的可燃化合物是 。

(9)最外层有5个电子的原子所形成的水溶液呈碱性的简单氢化物是 。

(10)由3个原子组成的电子总数为10的化合物是 。

【答案】(1)Ne (2)Si (3)Li (4)Na (5)Al (6)F (7)H2 (8)CO (9)NH3 (10)H2O

【合作探究】

任务1 核外电子排布规律

情境导入 有人把核外电子排布形象地比喻成洋葱切面,表明核外电子根据能量高低是分层排布的。核外电子的运动有自己的特点,它不像行星绕太阳旋转有固定的轨道,但却有经常出现的区域。当一个原子核外有多个电子时,电子经常出现的区域又有所不同,科学家把这些区域称为电子层。电子在原子核外排布时,总是首先排布在离核最近能量最低的电子层里,即先排布K层,当K层排满后,再排布L层,依次类推。

问题生成

1.原子核周围是否真实存在这样的壳层

【答案】电子层不是真实存在的,是科学家为了使表达更加形象化,根据电子经常出现的区域而设想的结构模型。

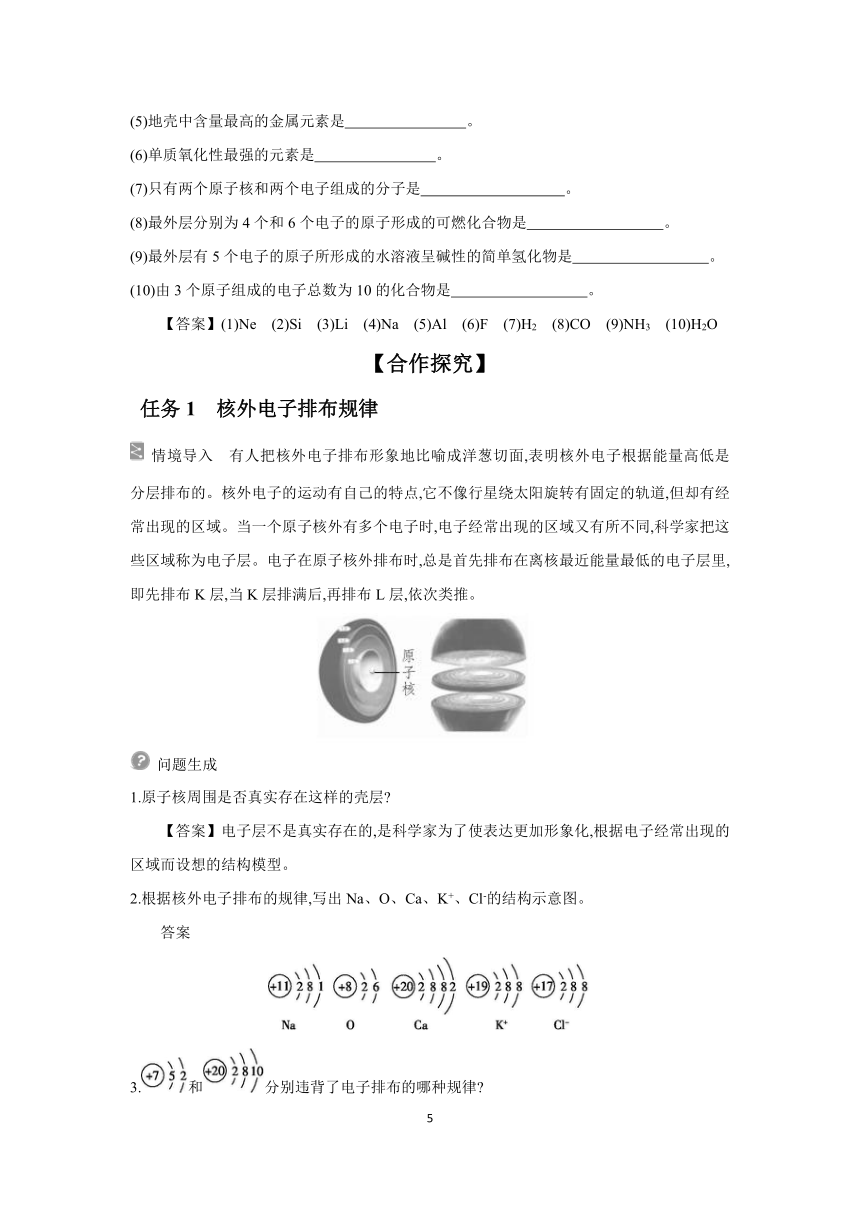

2.根据核外电子排布的规律,写出Na、O、Ca、K+、Cl-的结构示意图。

答案

3.和分别违背了电子排布的哪种规律

【答案】K层最多容纳2个电子;最外层电子数不超过8。

4.核外电子在排布时,是不是一定要先排满低能量电子层再排高能量电子层

【答案】不一定,要同时满足最外层电子数不超过8,次外层电子数不超过18的原则,如K:,M层只排8个电子,N层排1个电子。

5.惰性气体的化学性质不活泼,一般不易与其他物质发生化学反应。这与惰性气体原子的最外层电子数有什么关系

【答案】原子最外层8个电子(K层为最外层时为2个电子)的结构为相对稳定结构。

【核心归纳】

1.原子核外电子排布规律及其之间的关系

2.原子核外电子排布的表示方法

(1)原子结构示意图

微粒符号→Na

钠的原子结构示意图

(2)离子结构示意图

离子 核外电子排布特点 举例

阳离 子 与上周期的稀有气体元素原子核外电子排布相同

阴离 子 与同周期的稀有气体元素原子核外电子排布相同

【典型例题】

【例1】 根据下列叙述,写出元素名称并画出原子结构示意图。

(1)A元素原子核外M层电子数是内层电子总数的一半: 。

(2)B元素原子的最外层电子数是次外层电子数的1.5倍: 。

(3)C元素原子的质子数为17: 。

(4)D元素原子的次外层电子数是最外层电子数的: 。

【答案】(1)磷, (2)硼,

(3)氯, (4)氖,

【例2】 短周期元素中,A元素原子最外层电子数是次外层电子数的2倍;B元素原子最外层电子数是其内层电子总数的3倍;C元素原子M层电子数等于其L层电子数的一半;D元素原子最外层有1个电子,D的阳离子与B的阴离子电子层结构相同。则4种元素原子序数大小关系是( )。

A.C>D>B>A B.D>B>A>C C.A>D>C>B D.B>A>C>D

【答案】A

【解析】A元素原子的次外层电子数只能是2,最外层电子数是4,A的原子序数为6;B元素原子的内层电子数只能是2,最外层电子数为6,B的原子序数为8;C元素原子有3个电子层,L层必有8个电子,M层有4个电子,C的原子序数为14;D的阳离子与B的阴离子(O2-)电子层结构相同,D为Na,原子序数为11。故原子序数大小关系为C>D>B>A。

【方法技巧】

1.1~18号元素原子结构的特点

(1)原子核内无中子的原子:H。

(2)原子最外层只有1个电子的元素:H、Li、Na。

(3)原子最外层有2个电子的元素:Be、Mg、He。

(4)原子最外层电子数等于次外层电子数的元素:Be、Ar。

(5)原子最外层电子数是次外层电子数2倍的元素:C;

原子最外层电子数是次外层电子数3倍的元素:O;

原子最外层电子数是次外层电子数4倍的元素:Ne。

(6)原子电子层数与最外层电子数相等的元素:H、Be、Al。

(7)原子电子总数为最外层电子数2倍的元素:Be。

(8)原子次外层电子数是最外层电子数2倍的元素:Li、Si。

(9)原子内层电子总数是最外层电子数2倍的元素:Li、P。

(10)原子电子层数是最外层电子数2倍的元素:Li。

(11)原子最外层电子数是电子层数2倍的元素:He、C、S。

(12)原子最外层电子数是电子层数3倍的元素:O。

(13)原子电子层数是最外层电子数3倍的元素:Na。

2.推断10e-和18e-微粒的思维模型

(1)10电子微粒

(2)18电子微粒

“双九”微粒:—F、—OH、—NH2、—CH3的相互组合,如:F2、H2O2、N2H4、C2H6、CH3F、CH3OH、CH3NH2。

任务2 原子结构与元素原子得失电子能力

情境导入 我们生活的世界是由元素组成的,我们的人体也是由元素组成的。组成人体的元素中,含量最高的是氧,为65%,碳在人体中含量为18%,居第二位。人体内所含有的元素,目前已知的有60多种。

问题生成

1.从原子结构角度预测钠、镁与水反应的难易程度。

【答案】根据钠、镁的原子结构可以看出它们具有相同的电子层数,但镁的核电荷数比钠的大,钠的最外层电子数比镁的少,故镁的原子核对最外层电子的引力更大,最外层电子离核相对近,故预计钠比镁更容易失去电子,则钠与水反应比镁与水反应更容易。

2.根据钠、镁与水反应的实验现象,请回答下列问题:

实验操作 实验现象 实验结论

钠熔成小球,浮于水面,四处游动,有“咝咝”的响声,反应后溶液变红 钠与冷水剧烈反应,化学方程式为

加热前,镁条表面附着了少量无色气泡,加热至沸腾后,有较多的无色气泡冒出,溶液变为浅红色 镁与冷水几乎不反应,能与沸水反应,化学方程式为

原子的失电子能力:

【答案】2Na+2H2O2NaOH+H2↑ Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑ Na>Mg

3.从原子结构角度预测钠、钾与水反应的难易程度。

【答案】根据钾、钠的原子结构可以看出它们的最外层电子数都是1,但钾的电子层数为4,钠的电子层数为3,故钾的最外层电子离核更远,预计钾比钠更容易失去最外层电子,钾与水反应比钠与水反应更容易。

【核心归纳】

1.实验探究钠、镁、钾元素原子的失电子能力强弱

元素 Na Mg K

实验 过程 用小刀切下一小块黄豆大小的金属钠,用滤纸吸干表面的煤油,放入盛有水并滴加几滴酚酞溶液的烧杯中,立即盖上表面皿 取一小段镁条,用砂纸除去表面的氧化膜,放入盛有等量冷水并滴加几滴酚酞溶液的试管中,用酒精灯加热试管 用小刀切下一小块与钠块大小相似的金属钾,用滤纸吸干表面的煤油,放入盛有等量水并滴加几滴酚酞溶液的烧杯中,立即盖上表面皿

实验 现象 钠浮在水面上,熔成一个闪亮的小球,向四周游动,发出“咝咝”的响声,酚酞溶液变红 镁片几乎没有变化,溶液加热至沸腾后,镁片上有大量气泡冒出,酚酞溶液变红 钾与水立即剧烈反应,小球浮在水面上,四周游动,有轻微爆炸声并着火燃烧,酚酞溶液变红

化学 方程 式 2Na+2H2O2NaOH+H2↑ Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑ 2K+2H2O2KOH+H2↑

结论 与水反应的剧烈程度:K>Na>Mg

2.判断依据

3.原子结构与元素原子得失电子能力的关系

(1)影响因素:最外层电子数、核电荷数、电子层数。

(2)规律:

①若原子的电子层数相同,则核电荷数越大,最外层电子离核越近,原子越难失电子而越容易得电子。

②若原子的最外层电子数相同,则电子层数越多,最外层电子离核越远,原子越容易失电子而越难得电子。

(3)应用:

①金属在化学反应中通常表现为失电子,失电子能力越强的金属元素,其化学反应程度越剧烈。

②非金属在化学反应中通常表现为得电子,得电子能力越强的非金属元素,其化学反应程度越剧烈。

【典型例题】

【例3】 对四种元素G、L、M、R进行如下实验:

金属 实验 G L M R

和冷水反应 不反应 慢慢反应 未做实验 未做实验

和2 mol·L-1 盐酸反应 溶解并 放出气体 溶解并 放出气体 不反应 不反应

和Rn+的水 溶液反应 溶解并 形成新 的沉淀 未做实验 溶解并 形成新 的沉淀 未做实验

根据表中所给实验结果,这四种金属活动性由强到弱的正确顺序是( )。

A.L、G、R、M B.G、L、M、R

C.L、G、M、R D.L、R、G、M

【答案】C

【解析】G和冷水不反应,L与冷水慢慢反应,可知L的活动性比G的强;G、L与盐酸反应并放出气体,M、R不反应,可知G、L的活动性比M、R的强;G、M与Rn+的水溶液反应并生成新的沉淀,可知G、M的活动性比R的强。由上可知,四种金属活动性由强到弱的顺序为L、G、M、R。

【例4】 下列叙述能证明金属A比金属B更活泼的是( )。

A.A原子的最外层电子数比B原子的最外层电子数少

B.A原子电子层数比B原子的电子层数多

C.1 mol A从酸中置换生成的H2比1 mol B从酸中置换生成的H2多

D.常温时,A能从水中置换出氢气,而B不能

【答案】D

【解析】金属A比金属B活泼的依据是A比B更易失去电子,而失电子的能力取决于其与酸(或H2O)反应置换出氢气的难易程度。

【随堂检测】

1.下列是几种粒子的结构示意图,有关说法不正确的是( )。

A.①和②属于同种元素

B.②属于稀有气体元素

C.①和③的化学性质相似

D.④属于金属元素

【答案】B

【解析】A项,①和②分别是O和O2-,都属于氧元素,正确;B项,②属于氧元素,不属于稀有气体元素,错误;C项,③为硫原子,①为氧原子,其最外层上均有6个电子,化学性质相似,正确;D项,④为金属元素钠,正确。

2.核电荷数小于或等于18的元素中,原子的最外层电子数是其内层电子总数一半的元素种类有( )。

A.1种 B.2种

C.3种 D.4种

【答案】B

【解析】在核电荷数为1~18的元素中,符合题述要求的元素原子的电子排布分别为2、1和2、8、5,为Li、P,故只有2种。

3.已知钡的金属活动性介于钾和钠之间,则下述说法中可能实现的是( )。

A.钡可从氯化钾溶液中置换出钾

B.钡可从冷水中置换出氢气

C.钡可从氯化钠溶液中置换出钠

D.在溶液中,钡离子可氧化金属锌,使之成为锌离子

【答案】B

【解析】根据金属活动性:K>Ba>Na,金属钡与水剧烈反应,反应的化学方程式为Ba+2H2OBa(OH)2+H2↑,B项符合题意。

4.根据下列叙述,写出元素名称并画出原子结构示意图。

信息 元素名称 原子结构示意图

A元素原子核外M层电子数是L层电子数的一半

B元素原子最外层电子数是次外层电子数的1.5倍

C元素呈+1价的离子的电子层排布与Ne相同

D元素原子次外层电子数是最外层电子数的

【答案】(从左到右,从上到下)

硅 硼 钠 氧

【解析】L层有8个电子,则M层有4个电子,故A元素为硅。当次外层为K层时,最外层电子数则为3,故B元素为硼;当次外层为L层时,最外层电子数为1.5×8=12,违背了电子排布规律,故不可能。由题可知,C元素原子的质子数为10+1=11,故为钠。当次外层为K层时,D元素为氧;当次外层为L层时,最外层则有24个电子,故不可能。

5.已知A、B、C三种元素的原子中,质子数为A(1)三种元素的元素符号:

A ;B ;C 。

(2)画出三种元素的原子结构示意图:

A ;B ;C 。

【答案】(1)C Si Cl

(2)

【解析】由A元素的原子最外层电子数是次外层电子数的2倍,可知A是碳元素;B元素的原子核外M层电子数是L层电子数的一半,可知B为硅元素;C元素的原子次外层电子数比最外层电子数多1个,且质子数C>B,可知C为氯元素。

2

【学习目标】

1.了解原子核外电子的排布规律。

2.能画出1~20号元素原子的结构示意图。

3.了解原子结构与元素原子得失电子能力之间的关系。

4.理解元素的化学性质与核外电子排布的密切关系。

5.通过钠、镁、铝与水反应的实验探究,知道原子得失电子能力的判断方法,了解原子的最外层电子排布与元素原子得失电子能力和化合价的关系。

【自主预习】

一、核外电子排布

1.电子层与电子能量的关系

电子层数 1 2 3 4 5 6 7

电子层符号 K L M N O P Q

电子能量

2.核外电子排布规律

【微点拨】

(1)电子层实质上是一个“区域”,或者说是一个“空间范围”,它与宏观上层的含义完全不同。

(2)核外电子排布的规律是互相联系的,不能孤立地理解。如钙原子由于受最外层电子数不超过8个的限制,其原子结构示意图为,而不是。

3.原子的最外层电子排布与元素化学性质的关系

元素 结构 与性质 金属元素 非金属元素 稀有气体元素

最外层 电子数 一般小 于 一般大于 或等于 (He为 )

稳定性 不稳定 不稳定 稳定

原子的得失 电子能力 易 电子 易 电子 得、失电子

化合价 只显 既有 , 又有

【微点拨】

原子最外层电子数小于4不一定是金属元素,如氢原子最外层电子数是1,属于非金属元素。

二、原子结构与元素原子得失电子的能力

实验探究:原子结构与元素原子得失电子能力

1.方法导引

比较活泼金属失电子能力的实验方法:元素的单质与水(或酸)反应置换出 的难易程度。

2.钠、镁元素原子失电子能力比较

(1)分析预测

钠原子与镁原子的电子层数相同,钠原子的核电荷数比镁 ,钠原子最外层电子离核距离比镁 ,钠元素原子的失电子能力比镁 ,单质钠与水(或酸)反应比镁更 。

(2)实验探究

①通过实验甲说明钠与冷水剧烈反应,反应的化学方程式为2Na+2H2O 。

②实验乙中没有明显的变化,说明镁与冷水 。

③结论:钠与水反应比镁与水反应剧烈,钠原子比镁原子容易失去电子。

3.钠、钾元素原子失电子能力比较

(1)分析预测

钠原子与钾原子最外层电子数相同(或都是1),钾原子电子层数比钠 ,钾原子最外层电子离核 ,更容易 最外层电子,单质钾与水(或酸)反应比钠更剧烈。

(2)实验探究

①实验现象

相同点:金属在水面上;金属熔成闪亮的小球;小球四处 ;发出“咝咝”的响声;反应后的溶液呈 。

不同点:钾与水的反应有轻微 并着火燃烧。

②化学方程式:

2Na+2H2O2NaOH+ ;

2K+2H2O +H2↑。

(3)结论:钾与水反应比钠与水反应剧烈,钾原子比钠原子更容易失去电子。

【微点拨】

通常所说的元素的金属性是指元素原子的失电子能力;元素的非金属性是指元素原子的得电子能力。

【答案】一、1.由近及远 由低到高

2.2n2 8 2

3.4 4 8 2 失 得 不易 正价 正价 负价

0价

二、1.氢气

2.(1)少 远 强 剧烈

(2)①2NaOH+H2↑ ②很难反应

3.(1)多 远 失去

(2)①游动 红色 爆炸声 ②H2↑ 2KOH

【效果检测】

1.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1)最外层电子数为2的原子一定是金属元素。 ( )

(2)最外层电子数大于4的原子一定是非金属元素。 ( )

(3)不容易得电子的原子一定容易失电子。 ( )

(4)氧原子的最外层电子数为6,故其最高正价为+6。 ( )

(5)金属原子只有还原性。 ( )

(6)M层为最外层时容纳的电子数最多不超过8个。 ( )

(7)已知K的核电荷数是19,其原子结构示意图为。 ( )

【答案】 (1)× (2)× (3)× (4)× (5)√ (6)√

(7)×

2.教材中描述“电子一般总是先从内层排起,当一层充满后再填充下一层”,当M层有电子时,K、L层是否一定充满电子

【答案】是;当M层有电子时,K、L层一定充满电子,如硫原子K层必须充满两个电子后,再在L层填充8个电子,M层上才能填充6个电子。

3.在1~18号元素中,其原子最外层电子只有1个或2个电子的元素,可能是哪种元素 该原子一定容易失去电子吗

【答案】可能是金属元素或非金属元素,也可能是稀有气体元素;不一定。短周期里的1~18号元素中,最外层有1个电子的元素有氢、锂、钠;最外层有2个电子的元素有铍、镁、氦。He是稀有气体元素,不易失去电子,也不易得到电子;Li、Na、Be、Mg是金属元素,H是非金属元素,均容易失去电子。

4.在1~18号元素中,用元素符号或化学式回答下列问题:

(1)最外层电子数等于次外层电子数4倍的稀有气体元素: 。

(2)次外层电子数是最外层电子数2倍的非金属元素: 。

(3)内层电子总数是最外层电子数2倍的金属元素: 。

(4)与水反应最剧烈的金属是 。

(5)地壳中含量最高的金属元素是 。

(6)单质氧化性最强的元素是 。

(7)只有两个原子核和两个电子组成的分子是 。

(8)最外层分别为4个和6个电子的原子形成的可燃化合物是 。

(9)最外层有5个电子的原子所形成的水溶液呈碱性的简单氢化物是 。

(10)由3个原子组成的电子总数为10的化合物是 。

【答案】(1)Ne (2)Si (3)Li (4)Na (5)Al (6)F (7)H2 (8)CO (9)NH3 (10)H2O

【合作探究】

任务1 核外电子排布规律

情境导入 有人把核外电子排布形象地比喻成洋葱切面,表明核外电子根据能量高低是分层排布的。核外电子的运动有自己的特点,它不像行星绕太阳旋转有固定的轨道,但却有经常出现的区域。当一个原子核外有多个电子时,电子经常出现的区域又有所不同,科学家把这些区域称为电子层。电子在原子核外排布时,总是首先排布在离核最近能量最低的电子层里,即先排布K层,当K层排满后,再排布L层,依次类推。

问题生成

1.原子核周围是否真实存在这样的壳层

【答案】电子层不是真实存在的,是科学家为了使表达更加形象化,根据电子经常出现的区域而设想的结构模型。

2.根据核外电子排布的规律,写出Na、O、Ca、K+、Cl-的结构示意图。

答案

3.和分别违背了电子排布的哪种规律

【答案】K层最多容纳2个电子;最外层电子数不超过8。

4.核外电子在排布时,是不是一定要先排满低能量电子层再排高能量电子层

【答案】不一定,要同时满足最外层电子数不超过8,次外层电子数不超过18的原则,如K:,M层只排8个电子,N层排1个电子。

5.惰性气体的化学性质不活泼,一般不易与其他物质发生化学反应。这与惰性气体原子的最外层电子数有什么关系

【答案】原子最外层8个电子(K层为最外层时为2个电子)的结构为相对稳定结构。

【核心归纳】

1.原子核外电子排布规律及其之间的关系

2.原子核外电子排布的表示方法

(1)原子结构示意图

微粒符号→Na

钠的原子结构示意图

(2)离子结构示意图

离子 核外电子排布特点 举例

阳离 子 与上周期的稀有气体元素原子核外电子排布相同

阴离 子 与同周期的稀有气体元素原子核外电子排布相同

【典型例题】

【例1】 根据下列叙述,写出元素名称并画出原子结构示意图。

(1)A元素原子核外M层电子数是内层电子总数的一半: 。

(2)B元素原子的最外层电子数是次外层电子数的1.5倍: 。

(3)C元素原子的质子数为17: 。

(4)D元素原子的次外层电子数是最外层电子数的: 。

【答案】(1)磷, (2)硼,

(3)氯, (4)氖,

【例2】 短周期元素中,A元素原子最外层电子数是次外层电子数的2倍;B元素原子最外层电子数是其内层电子总数的3倍;C元素原子M层电子数等于其L层电子数的一半;D元素原子最外层有1个电子,D的阳离子与B的阴离子电子层结构相同。则4种元素原子序数大小关系是( )。

A.C>D>B>A B.D>B>A>C C.A>D>C>B D.B>A>C>D

【答案】A

【解析】A元素原子的次外层电子数只能是2,最外层电子数是4,A的原子序数为6;B元素原子的内层电子数只能是2,最外层电子数为6,B的原子序数为8;C元素原子有3个电子层,L层必有8个电子,M层有4个电子,C的原子序数为14;D的阳离子与B的阴离子(O2-)电子层结构相同,D为Na,原子序数为11。故原子序数大小关系为C>D>B>A。

【方法技巧】

1.1~18号元素原子结构的特点

(1)原子核内无中子的原子:H。

(2)原子最外层只有1个电子的元素:H、Li、Na。

(3)原子最外层有2个电子的元素:Be、Mg、He。

(4)原子最外层电子数等于次外层电子数的元素:Be、Ar。

(5)原子最外层电子数是次外层电子数2倍的元素:C;

原子最外层电子数是次外层电子数3倍的元素:O;

原子最外层电子数是次外层电子数4倍的元素:Ne。

(6)原子电子层数与最外层电子数相等的元素:H、Be、Al。

(7)原子电子总数为最外层电子数2倍的元素:Be。

(8)原子次外层电子数是最外层电子数2倍的元素:Li、Si。

(9)原子内层电子总数是最外层电子数2倍的元素:Li、P。

(10)原子电子层数是最外层电子数2倍的元素:Li。

(11)原子最外层电子数是电子层数2倍的元素:He、C、S。

(12)原子最外层电子数是电子层数3倍的元素:O。

(13)原子电子层数是最外层电子数3倍的元素:Na。

2.推断10e-和18e-微粒的思维模型

(1)10电子微粒

(2)18电子微粒

“双九”微粒:—F、—OH、—NH2、—CH3的相互组合,如:F2、H2O2、N2H4、C2H6、CH3F、CH3OH、CH3NH2。

任务2 原子结构与元素原子得失电子能力

情境导入 我们生活的世界是由元素组成的,我们的人体也是由元素组成的。组成人体的元素中,含量最高的是氧,为65%,碳在人体中含量为18%,居第二位。人体内所含有的元素,目前已知的有60多种。

问题生成

1.从原子结构角度预测钠、镁与水反应的难易程度。

【答案】根据钠、镁的原子结构可以看出它们具有相同的电子层数,但镁的核电荷数比钠的大,钠的最外层电子数比镁的少,故镁的原子核对最外层电子的引力更大,最外层电子离核相对近,故预计钠比镁更容易失去电子,则钠与水反应比镁与水反应更容易。

2.根据钠、镁与水反应的实验现象,请回答下列问题:

实验操作 实验现象 实验结论

钠熔成小球,浮于水面,四处游动,有“咝咝”的响声,反应后溶液变红 钠与冷水剧烈反应,化学方程式为

加热前,镁条表面附着了少量无色气泡,加热至沸腾后,有较多的无色气泡冒出,溶液变为浅红色 镁与冷水几乎不反应,能与沸水反应,化学方程式为

原子的失电子能力:

【答案】2Na+2H2O2NaOH+H2↑ Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑ Na>Mg

3.从原子结构角度预测钠、钾与水反应的难易程度。

【答案】根据钾、钠的原子结构可以看出它们的最外层电子数都是1,但钾的电子层数为4,钠的电子层数为3,故钾的最外层电子离核更远,预计钾比钠更容易失去最外层电子,钾与水反应比钠与水反应更容易。

【核心归纳】

1.实验探究钠、镁、钾元素原子的失电子能力强弱

元素 Na Mg K

实验 过程 用小刀切下一小块黄豆大小的金属钠,用滤纸吸干表面的煤油,放入盛有水并滴加几滴酚酞溶液的烧杯中,立即盖上表面皿 取一小段镁条,用砂纸除去表面的氧化膜,放入盛有等量冷水并滴加几滴酚酞溶液的试管中,用酒精灯加热试管 用小刀切下一小块与钠块大小相似的金属钾,用滤纸吸干表面的煤油,放入盛有等量水并滴加几滴酚酞溶液的烧杯中,立即盖上表面皿

实验 现象 钠浮在水面上,熔成一个闪亮的小球,向四周游动,发出“咝咝”的响声,酚酞溶液变红 镁片几乎没有变化,溶液加热至沸腾后,镁片上有大量气泡冒出,酚酞溶液变红 钾与水立即剧烈反应,小球浮在水面上,四周游动,有轻微爆炸声并着火燃烧,酚酞溶液变红

化学 方程 式 2Na+2H2O2NaOH+H2↑ Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑ 2K+2H2O2KOH+H2↑

结论 与水反应的剧烈程度:K>Na>Mg

2.判断依据

3.原子结构与元素原子得失电子能力的关系

(1)影响因素:最外层电子数、核电荷数、电子层数。

(2)规律:

①若原子的电子层数相同,则核电荷数越大,最外层电子离核越近,原子越难失电子而越容易得电子。

②若原子的最外层电子数相同,则电子层数越多,最外层电子离核越远,原子越容易失电子而越难得电子。

(3)应用:

①金属在化学反应中通常表现为失电子,失电子能力越强的金属元素,其化学反应程度越剧烈。

②非金属在化学反应中通常表现为得电子,得电子能力越强的非金属元素,其化学反应程度越剧烈。

【典型例题】

【例3】 对四种元素G、L、M、R进行如下实验:

金属 实验 G L M R

和冷水反应 不反应 慢慢反应 未做实验 未做实验

和2 mol·L-1 盐酸反应 溶解并 放出气体 溶解并 放出气体 不反应 不反应

和Rn+的水 溶液反应 溶解并 形成新 的沉淀 未做实验 溶解并 形成新 的沉淀 未做实验

根据表中所给实验结果,这四种金属活动性由强到弱的正确顺序是( )。

A.L、G、R、M B.G、L、M、R

C.L、G、M、R D.L、R、G、M

【答案】C

【解析】G和冷水不反应,L与冷水慢慢反应,可知L的活动性比G的强;G、L与盐酸反应并放出气体,M、R不反应,可知G、L的活动性比M、R的强;G、M与Rn+的水溶液反应并生成新的沉淀,可知G、M的活动性比R的强。由上可知,四种金属活动性由强到弱的顺序为L、G、M、R。

【例4】 下列叙述能证明金属A比金属B更活泼的是( )。

A.A原子的最外层电子数比B原子的最外层电子数少

B.A原子电子层数比B原子的电子层数多

C.1 mol A从酸中置换生成的H2比1 mol B从酸中置换生成的H2多

D.常温时,A能从水中置换出氢气,而B不能

【答案】D

【解析】金属A比金属B活泼的依据是A比B更易失去电子,而失电子的能力取决于其与酸(或H2O)反应置换出氢气的难易程度。

【随堂检测】

1.下列是几种粒子的结构示意图,有关说法不正确的是( )。

A.①和②属于同种元素

B.②属于稀有气体元素

C.①和③的化学性质相似

D.④属于金属元素

【答案】B

【解析】A项,①和②分别是O和O2-,都属于氧元素,正确;B项,②属于氧元素,不属于稀有气体元素,错误;C项,③为硫原子,①为氧原子,其最外层上均有6个电子,化学性质相似,正确;D项,④为金属元素钠,正确。

2.核电荷数小于或等于18的元素中,原子的最外层电子数是其内层电子总数一半的元素种类有( )。

A.1种 B.2种

C.3种 D.4种

【答案】B

【解析】在核电荷数为1~18的元素中,符合题述要求的元素原子的电子排布分别为2、1和2、8、5,为Li、P,故只有2种。

3.已知钡的金属活动性介于钾和钠之间,则下述说法中可能实现的是( )。

A.钡可从氯化钾溶液中置换出钾

B.钡可从冷水中置换出氢气

C.钡可从氯化钠溶液中置换出钠

D.在溶液中,钡离子可氧化金属锌,使之成为锌离子

【答案】B

【解析】根据金属活动性:K>Ba>Na,金属钡与水剧烈反应,反应的化学方程式为Ba+2H2OBa(OH)2+H2↑,B项符合题意。

4.根据下列叙述,写出元素名称并画出原子结构示意图。

信息 元素名称 原子结构示意图

A元素原子核外M层电子数是L层电子数的一半

B元素原子最外层电子数是次外层电子数的1.5倍

C元素呈+1价的离子的电子层排布与Ne相同

D元素原子次外层电子数是最外层电子数的

【答案】(从左到右,从上到下)

硅 硼 钠 氧

【解析】L层有8个电子,则M层有4个电子,故A元素为硅。当次外层为K层时,最外层电子数则为3,故B元素为硼;当次外层为L层时,最外层电子数为1.5×8=12,违背了电子排布规律,故不可能。由题可知,C元素原子的质子数为10+1=11,故为钠。当次外层为K层时,D元素为氧;当次外层为L层时,最外层则有24个电子,故不可能。

5.已知A、B、C三种元素的原子中,质子数为A

A ;B ;C 。

(2)画出三种元素的原子结构示意图:

A ;B ;C 。

【答案】(1)C Si Cl

(2)

【解析】由A元素的原子最外层电子数是次外层电子数的2倍,可知A是碳元素;B元素的原子核外M层电子数是L层电子数的一半,可知B为硅元素;C元素的原子次外层电子数比最外层电子数多1个,且质子数C>B,可知C为氯元素。

2