三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一 专题强化练习(含答案)--2024届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上二轮复习

文档属性

| 名称 | 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一 专题强化练习(含答案)--2024届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上二轮复习 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 82.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一

一、单选题(共14题)

1.李白的诗句“三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉”,其用典出自西晋末年少数民族内迁,北方流民南迁。这一历史现象客观上( )

A.消除了中原地区的民族矛盾 B.确立了户口南多北少格局

C.推动了江南开发和民族交融 D.促进了北魏社会经济繁荣

2.十六国时期是中国历史上的一段大分裂时期,这个说法源出北魏史学家崔鸿所撰的《十六国春秋》:“五凉、四燕、三秦、二赵,并成、夏为十六。”下列关于十六国时期的叙述正确的是( )

A.专指北方出现的十六个政权 B.都是少数民族政权的更迭

C.形成与南方政权南朝的对峙 D.结束于北魏统一北方之时

3.比较归纳法是历史学习的方法之一。下列关于秦朝与隋朝相同之处的表述,正确的是( )

①都结束了分裂局面,完成了统一 ②都修建了规模庞大的工程 ③都对儒家学说进行打压 ④都是因暴政而亡的

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

4.唐代诗人白居易《重赋》云:“国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠,敛索无冬春。……昨日输残税,因窥官库门。缯帛如山积,丝絮似云屯。……夺我身上暖,买尔眼前恩。”下列对此解读正确的是( )

A.认为租庸调制大大加重了农民的负担

B.对两税法推行后的弊端进行了批评

C.再现了唐代农民食不果腹的悲惨生活

D.反映出政府对农民人身控制的放松

5.向达在《唐代长安与西域文明》中说:“李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之……异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时。”材料反映长安的“胡化”主要是由于( )

A.继承北周及隋朝的政治制度

B.唐朝对异域文化采取兼收并蓄的态度

C.大运河的开通贯通南北经济

D.玄奘西游及鉴真东渡传播佛法

6.唐朝是当时世界上最强盛的国家之一,唐朝全盛时期,经济有很大发展,社会空前繁荣,史称“开元盛世”,此时当权的皇帝是( )

A.唐高祖 B.唐高宗 C.唐太宗 D.唐玄宗

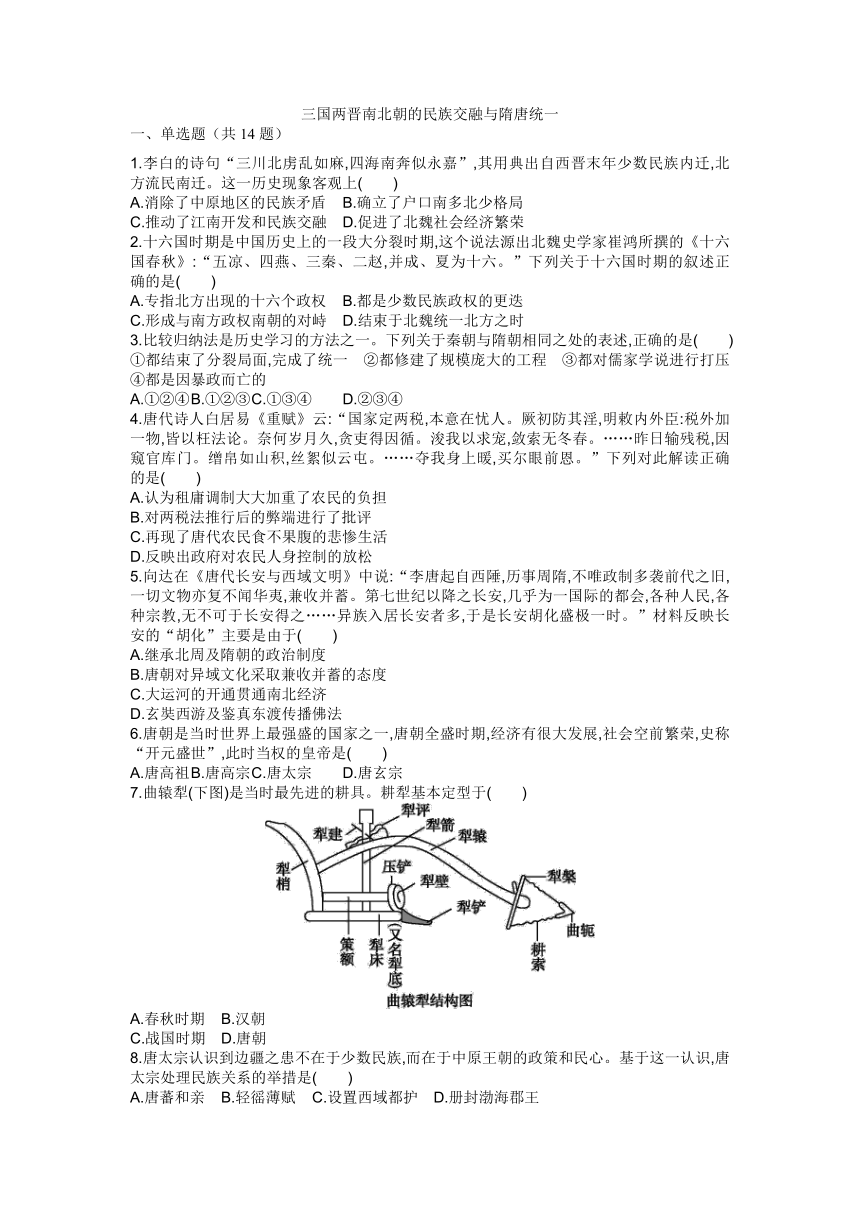

7.曲辕犁(下图)是当时最先进的耕具。耕犁基本定型于( )

A.春秋时期 B.汉朝

C.战国时期 D.唐朝

8.唐太宗认识到边疆之患不在于少数民族,而在于中原王朝的政策和民心。基于这一认识,唐太宗处理民族关系的举措是( )

A.唐蕃和亲 B.轻徭薄赋 C.设置西域都护 D.册封渤海郡王

9.唐王朝为了发展与少数民族的友好关系,采取了许多措施,其中“册封”是其处理民族关系的重要方式。下列少数民族首领中,曾被唐王朝册封的有( )

①骨力裴罗 ②大祚荣 ③松赞干布 ④耶律阿保机

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

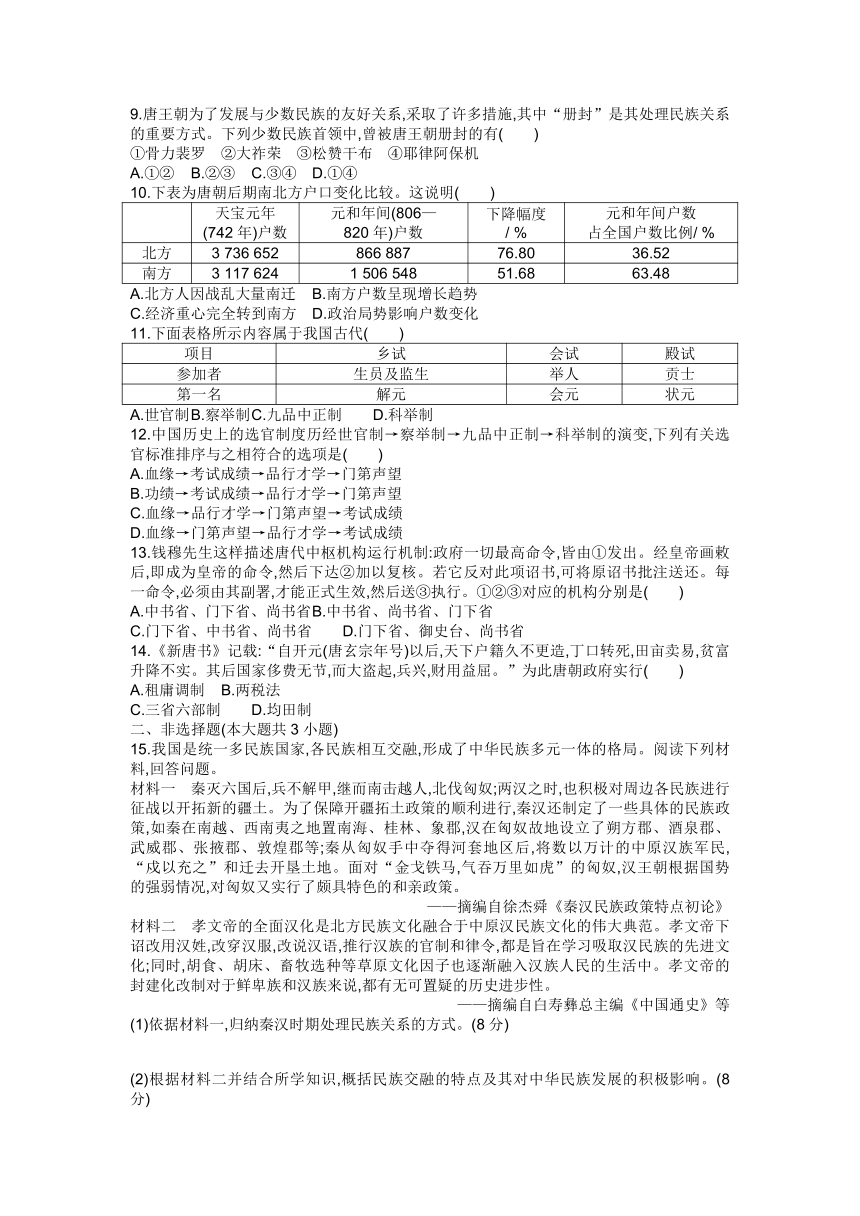

10.下表为唐朝后期南北方户口变化比较。这说明( )

天宝元年 (742年)户数 元和年间(806— 820年)户数 下降幅度/ % 元和年间户数 占全国户数比例/ %

北方 3 736 652 866 887 76.80 36.52

南方 3 117 624 1 506 548 51.68 63.48

A.北方人因战乱大量南迁 B.南方户数呈现增长趋势

C.经济重心完全转到南方 D.政治局势影响户数变化

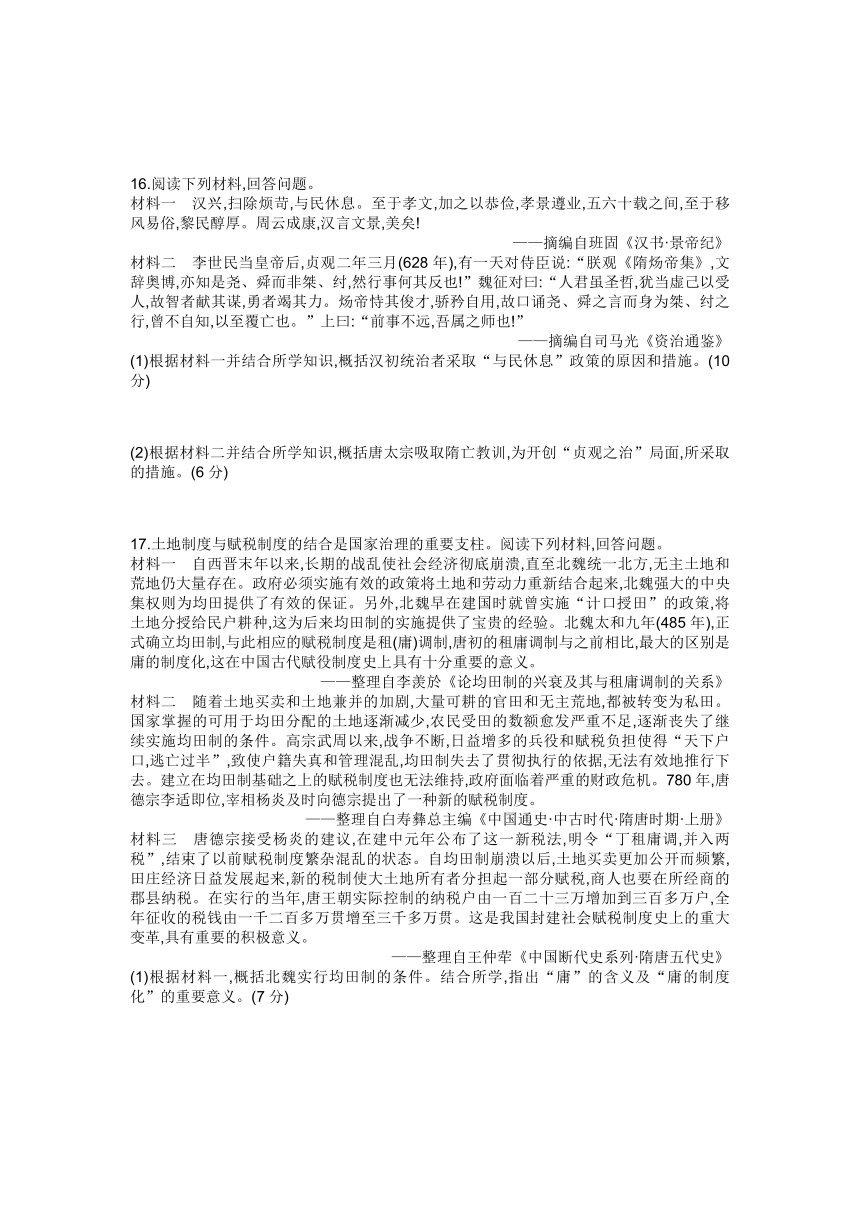

11.下面表格所示内容属于我国古代( )

项目 乡试 会试 殿试

参加者 生员及监生 举人 贡士

第一名 解元 会元 状元

A.世官制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

12.中国历史上的选官制度历经世官制→察举制→九品中正制→科举制的演变,下列有关选官标准排序与之相符合的选项是( )

A.血缘→考试成绩→品行才学→门第声望

B.功绩→考试成绩→品行才学→门第声望

C.血缘→品行才学→门第声望→考试成绩

D.血缘→门第声望→品行才学→考试成绩

13.钱穆先生这样描述唐代中枢机构运行机制:政府一切最高命令,皆由①发出。经皇帝画敕后,即成为皇帝的命令,然后下达②加以复核。若它反对此项诏书,可将原诏书批注送还。每一命令,必须由其副署,才能正式生效,然后送③执行。①②③对应的机构分别是( )

A.中书省、门下省、尚书省 B.中书省、尚书省、门下省

C.门下省、中书省、尚书省 D.门下省、御史台、尚书省

14.《新唐书》记载:“自开元(唐玄宗年号)以后,天下户籍久不更造,丁口转死,田亩卖易,贫富升降不实。其后国家侈费无节,而大盗起,兵兴,财用益屈。”为此唐朝政府实行( )

A.租庸调制 B.两税法

C.三省六部制 D.均田制

二、非选择题(本大题共3小题)

15.我国是统一多民族国家,各民族相互交融,形成了中华民族多元一体的格局。阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦灭六国后,兵不解甲,继而南击越人,北伐匈奴;两汉之时,也积极对周边各民族进行征战以开拓新的疆土。为了保障开疆拓土政策的顺利进行,秦汉还制定了一些具体的民族政策,如秦在南越、西南夷之地置南海、桂林、象郡,汉在匈奴故地设立了朔方郡、酒泉郡、武威郡、张掖郡、敦煌郡等;秦从匈奴手中夺得河套地区后,将数以万计的中原汉族军民,“戍以充之”和迁去开垦土地。面对“金戈铁马,气吞万里如虎”的匈奴,汉王朝根据国势的强弱情况,对匈奴又实行了颇具特色的和亲政策。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二 孝文帝的全面汉化是北方民族文化融合于中原汉民族文化的伟大典范。孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉语,推行汉族的官制和律令,都是旨在学习吸取汉民族的先进文化;同时,胡食、胡床、畜牧选种等草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中。孝文帝的封建化改制对于鲜卑族和汉族来说,都有无可置疑的历史进步性。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)依据材料一,归纳秦汉时期处理民族关系的方式。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括民族交融的特点及其对中华民族发展的积极影响。(8分)

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!

——摘编自班固《汉书·景帝纪》

材料二 李世民当皇帝后,贞观二年三月(628年),有一天对侍臣说:“朕观《隋炀帝集》,文辞奥博,亦知是尧、舜而非桀、纣,然行事何其反也!”魏征对曰:“人君虽圣哲,犹当虚己以受人,故智者献其谋,勇者竭其力。炀帝恃其俊才,骄矜自用,故口诵尧、舜之言而身为桀、纣之行,曾不自知,以至覆亡也。”上曰:“前事不远,吾属之师也!”

——摘编自司马光《资治通鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉初统治者采取“与民休息”政策的原因和措施。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐太宗吸取隋亡教训,为开创“贞观之治”局面,所采取的措施。(6分)

17.土地制度与赋税制度的结合是国家治理的重要支柱。阅读下列材料,回答问题。

材料一 自西晋末年以来,长期的战乱使社会经济彻底崩溃,直至北魏统一北方,无主土地和荒地仍大量存在。政府必须实施有效的政策将土地和劳动力重新结合起来,北魏强大的中央集权则为均田提供了有效的保证。另外,北魏早在建国时就曾实施“计口授田”的政策,将土地分授给民户耕种,这为后来均田制的实施提供了宝贵的经验。北魏太和九年(485年),正式确立均田制,与此相应的赋税制度是租(庸)调制,唐初的租庸调制与之前相比,最大的区别是庸的制度化,这在中国古代赋役制度史上具有十分重要的意义。

——整理自李羡於《论均田制的兴衰及其与租庸调制的关系》

材料二 随着土地买卖和土地兼并的加剧,大量可耕的官田和无主荒地,都被转变为私田。国家掌握的可用于均田分配的土地逐渐减少,农民受田的数额愈发严重不足,逐渐丧失了继续实施均田制的条件。高宗武周以来,战争不断,日益增多的兵役和赋税负担使得“天下户口,逃亡过半”,致使户籍失真和管理混乱,均田制失去了贯彻执行的依据,无法有效地推行下去。建立在均田制基础之上的赋税制度也无法维持,政府面临着严重的财政危机。780年,唐德宗李适即位,宰相杨炎及时向德宗提出了一种新的赋税制度。

——整理自白寿彝总主编《中国通史·中古时代·隋唐时期·上册》

材料三 唐德宗接受杨炎的建议,在建中元年公布了这一新税法,明令“丁租庸调,并入两税”,结束了以前赋税制度繁杂混乱的状态。自均田制崩溃以后,土地买卖更加公开而频繁,田庄经济日益发展起来,新的税制使大土地所有者分担起一部分赋税,商人也要在所经商的郡县纳税。在实行的当年,唐王朝实际控制的纳税户由一百二十三万增加到三百多万户,全年征收的税钱由一千二百多万贯增至三千多万贯。这是我国封建社会赋税制度史上的重大变革,具有重要的积极意义。

——整理自王仲荦《中国断代史系列·隋唐五代史》

(1)根据材料一,概括北魏实行均田制的条件。结合所学,指出“庸”的含义及“庸的制度化”的重要意义。(7分)

(2)根据材料二,概括“新的赋税制度”出现的原因。结合所学知识,指出该制度的具体内容。(6分)

参考答案

1.C 结合所学知识可得出西晋末年少数民族内迁和北方流民南迁推动了江南开发和民族交融,C项正确;A项太绝对,排除;唐中叶以来,南方经济实力逐渐超过北方,北宋时期,户口南多北少的格局定型,排除B项;D项与材料无关,排除。

2.D 十六国从公元304年刘渊称王起,到439年北魏统一中国北部止,故选D项;十六国还包括西南地区的成汉,排除A项;十六国中前凉、北燕、西凉是汉人建立的政权,排除B项;十六国与东晋对峙,排除C项。

3.A 结合所学知识可知,秦朝结束了春秋战国的分裂局面,完成了统一;隋朝结束了南北朝的分裂局面,完成了统一,故①符合题意;秦朝修筑了长城,开凿了灵渠,隋朝开凿了大运河,故②符合题意;秦朝的暴政,导致农民起义,最后秦朝被推翻,隋炀帝的暴政引发农民起义,最后隋朝被推翻,秦朝和隋朝都是因暴政而亡,故④符合题意。由此可知,①②④正确,A项符合题意。秦始皇实行“焚书坑儒”,隋朝没有对儒家学说进行打压,故③不是共同点,因此B、C、D三项错误。

4.B 根据“奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠,敛索无冬春”可知,两税法在实行的过程中弊端逐渐显现,所以白居易对两税法推行后的弊端进行了批评,B项正确;由材料“国家定两税”可知,白居易批评的是两税法而非租庸调制,排除A项;材料中两税法的弊端显现并未反映出唐代农民食不果腹,排除C项;政府对农民人身控制放松的说法无从体现,排除D项。

5.B 根据材料“一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄”“异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时”可知,外族人在长安居住,进而影响了长安“胡化”,反映了唐朝兼收并蓄的社会风气,B项正确;继承北周及隋朝的政治制度属于长安“胡化”的原因之一,但不是主要原因,排除A项;材料中未涉及大运河的影响,排除C项;玄奘西游及鉴真东渡传播佛法属于中外交往,与题干主旨不符,排除D项。

6.D 结合所学知识可知,唐玄宗即位后选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制,将唐朝推向全盛时期,史称“开元盛世”,故选D项。

7.D 据所学可知,曲辕犁出现于唐朝时期江南水田区,至此,耕犁基本定型,D项符合题意。

8.A 依据材料可知,唐太宗认识到处理民族关系主要在于政府的政策和民心,因此他实行开明的民族政策。唐蕃和亲体现了唐太宗开明的民族政策,有利于促进唐蕃关系,促进吐蕃的发展,A项正确;B项属于经济措施,排除;设置西域都护是在西汉,排除C项;册封渤海郡王的是唐玄宗,排除D项。

9.A 据材料及所学知识可知,骨力裴罗受唐册封为怀仁可汗,大祚荣受唐册封为渤海郡王,①②符合题意,A项正确;松赞干布和耶律阿保机没有被唐王朝册封,③④不符合题意,排除B、C、D三项。

10.D 从材料信息看,唐朝天宝到元和年间,南北方户数都呈明显下降趋势,这与安史之乱和藩镇割据有关,说明政治局势影响户数变化,故选D项;材料不能体现人口的迁移,排除A项;从材料信息看,南方户数减少,排除B项;经济重心南移完成是在南宋时期,排除C项。

11.D 乡试、会试、殿试,表明通过考试选拔人才,结合所学可知为科举制,故选D项;世官制即世卿世禄制,是西周时期贵族世代为公卿的制度,排除A项;察举制是汉代的选官制度,地方向中央推举孝子廉吏,排除B项;九品中正制是魏晋南北朝时期的选官制度,世家大族的子弟依靠门第步入仕途,排除C项。

12.C 世官制选官标准是血缘,察举制选官标准是品行才学,九品中正制选官标准是门第声望,科举制选官标准是考试成绩。故选C项。

13.A 根据所学知识可知,唐朝三省六部制下,中书省负责草拟皇帝的诏令,门下省负责审核政令,尚书省负责执行政令,因此①②③对应的机构分别是中书省、门下省、尚书省,故选A项。

14.B 由材料“自开元(唐玄宗年号)以后,天下户籍久不更造,丁口转死,田亩卖易,贫富升降不实”并结合所学可知,唐玄宗统治后期,土地买卖和兼并之风盛行,均田制无法推行,租庸调制也无法维持,为了解决财政困难,唐朝政府实行了两税法,B项正确,排除A项;三省六部制属于中央政府官制,与赋税制度无关,排除C项;均田制是从北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度,部分土地在耕作一定年限后归其所有,部分土地在其死后还给官府。到了唐朝中期,土地兼并日益严重,至唐天宝年间,根本无法实行土地还授,故至德宗年间被“两税法”取代,排除D项。

15.解析:第(1)问据材料一“南击越人,北伐匈奴……也积极对周边各民族进行征战以开拓新的疆土”可知,征战开拓疆土;据材料一“秦在南越、西南夷之地置南海、桂林、象郡,汉在匈奴故地设立了朔方郡、酒泉郡、武威郡、张掖郡、敦煌郡等”可知,设郡加强管理;据材料一“将数以万计的中原汉族军民,‘戍以充之’和迁去开垦土地”可知,移民戍边,确保边境安全;据材料一“对匈奴又实行了颇具特色的和亲政策”可知,实行和亲政策。第(2)问第一小问,据材料二“学习吸取汉民族的先进文化……草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中”可知,民族之间相互学习,取长补短,双向交融,共同发展。第二小问,据材料二“孝文帝的封建化改制对于鲜卑族和汉族来说,都有无可置疑的历史进步性”,结合所学可知,孝文帝改革推动少数民族封建化进程,促进民族交融,有助于中华民族多元一体格局的形成和发展;而北魏统一北方,为实现国家统一、建立统一多民族国家奠定基础。

答案:(1)征战;设郡而治;移民戍边;和亲。(8分)

(2)特点:相互学习,取长补短;双向交融,共同发展。(4分)

积极影响:推动少数民族封建化进程,促进民族交融;奠定大一统基础;有助于中华民族多元一体格局的形成和发展。(4分)

16.解析:第(1)问第一小问,据所学可得汉初经济凋敝;据材料一“扫除烦苛,与民休息”可得吸取秦朝速亡的教训;尊奉黄老无为思想。第二小问,据所学汉初的知识可得减轻赋税、徭役和刑罚;据材料一“加之以恭俭”可得提倡节俭,减少政府开支。第(2)问据所学贞观之治原因可得轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任;据材料二“当虚己以受人”可得虚怀纳谏。

答案:(1)原因:汉初经济凋敝;吸取秦朝速亡的教训;尊奉黄老思想。(6分)

措施:减轻赋税、徭役和刑罚;提倡节俭,减少政府开支。(4分)

(2)轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏。(6分)

17.解析:第(1)问第一小问根据材料“长期的战乱使社会经济彻底崩溃,直至北魏统一北方,无主土地和荒地仍大量存在”得出无主土地和荒地的大量存在;根据材料“北魏强大的中央集权则为均田提供了有效的保证”得出中央集权的强大;根据材料“北魏早在建国时就曾实施‘计口授田’的政策”得出“计口授田”的经验。第二小问结合所学知识可知,“庸”是指纳绢或布代役,“庸的制度化”使农民可以纳绢或布代役,保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。第(2)问第一小问根据材料“随着土地买卖和土地兼并的加剧”得出土地兼并;根据材料“大量可耕的官田和无主荒地,都被转变为私田”得出政府直接支配的土地日益减少;根据材料“致使户籍失真和管理混乱”得出户籍制度的混乱;根据材料“均田制失去了贯彻执行的依据,无法有效地推行下去”得出均田制的破坏;根据材料“建立在均田制基础之上的赋税制度也无法维持”得出租庸调制无法维持;财政危机严重。第二小问结合所学知识可知,唐中期均田制无法推行,在宰相杨炎的建议下废除租庸调制,实行两税法,每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役,一年分夏季和秋季两次纳税。第(3)问第一小问根据材料“结束了以前赋税制度繁杂混乱的状态”得出结束赋税混乱局面;根据材料“新的税制使大土地所有者分担起一部分赋税,商人也要在所经商的郡县纳税”得出扩大收税对象;根据材料“全年征收的税钱由一千二百多万贯增至三千多万贯”得出增加国家财政收入。第二小问租庸调制主要是根据人口收税,而两税法主要根据田亩和资产收税,赋税征收的主要标准从人丁转为财产。

答案:(1)条件:无主土地和荒地的大量存在;中央集权的强大;“计口授田”的经验。(2分)

含义:纳绢或布代役。(1分)

意义:保证农民有较充分的生产时间;政府的赋税收入也有了保障。(4分)

(2)原因:土地兼并;政府直接支配的土地日益减少;户籍制度的混乱;均田制的破坏;租庸调制无法维持;财政危机严重。(3分)

内容:每户按人丁和资产缴纳户税;按田亩缴纳地税;取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏季和秋季两次纳税。(3分)

(3)意义:结束赋税混乱局面;扩大收税对象;增加国家财政收入。

(4分)

变化:从人丁转为财产。(2分)

一、单选题(共14题)

1.李白的诗句“三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉”,其用典出自西晋末年少数民族内迁,北方流民南迁。这一历史现象客观上( )

A.消除了中原地区的民族矛盾 B.确立了户口南多北少格局

C.推动了江南开发和民族交融 D.促进了北魏社会经济繁荣

2.十六国时期是中国历史上的一段大分裂时期,这个说法源出北魏史学家崔鸿所撰的《十六国春秋》:“五凉、四燕、三秦、二赵,并成、夏为十六。”下列关于十六国时期的叙述正确的是( )

A.专指北方出现的十六个政权 B.都是少数民族政权的更迭

C.形成与南方政权南朝的对峙 D.结束于北魏统一北方之时

3.比较归纳法是历史学习的方法之一。下列关于秦朝与隋朝相同之处的表述,正确的是( )

①都结束了分裂局面,完成了统一 ②都修建了规模庞大的工程 ③都对儒家学说进行打压 ④都是因暴政而亡的

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

4.唐代诗人白居易《重赋》云:“国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠,敛索无冬春。……昨日输残税,因窥官库门。缯帛如山积,丝絮似云屯。……夺我身上暖,买尔眼前恩。”下列对此解读正确的是( )

A.认为租庸调制大大加重了农民的负担

B.对两税法推行后的弊端进行了批评

C.再现了唐代农民食不果腹的悲惨生活

D.反映出政府对农民人身控制的放松

5.向达在《唐代长安与西域文明》中说:“李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之……异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时。”材料反映长安的“胡化”主要是由于( )

A.继承北周及隋朝的政治制度

B.唐朝对异域文化采取兼收并蓄的态度

C.大运河的开通贯通南北经济

D.玄奘西游及鉴真东渡传播佛法

6.唐朝是当时世界上最强盛的国家之一,唐朝全盛时期,经济有很大发展,社会空前繁荣,史称“开元盛世”,此时当权的皇帝是( )

A.唐高祖 B.唐高宗 C.唐太宗 D.唐玄宗

7.曲辕犁(下图)是当时最先进的耕具。耕犁基本定型于( )

A.春秋时期 B.汉朝

C.战国时期 D.唐朝

8.唐太宗认识到边疆之患不在于少数民族,而在于中原王朝的政策和民心。基于这一认识,唐太宗处理民族关系的举措是( )

A.唐蕃和亲 B.轻徭薄赋 C.设置西域都护 D.册封渤海郡王

9.唐王朝为了发展与少数民族的友好关系,采取了许多措施,其中“册封”是其处理民族关系的重要方式。下列少数民族首领中,曾被唐王朝册封的有( )

①骨力裴罗 ②大祚荣 ③松赞干布 ④耶律阿保机

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

10.下表为唐朝后期南北方户口变化比较。这说明( )

天宝元年 (742年)户数 元和年间(806— 820年)户数 下降幅度/ % 元和年间户数 占全国户数比例/ %

北方 3 736 652 866 887 76.80 36.52

南方 3 117 624 1 506 548 51.68 63.48

A.北方人因战乱大量南迁 B.南方户数呈现增长趋势

C.经济重心完全转到南方 D.政治局势影响户数变化

11.下面表格所示内容属于我国古代( )

项目 乡试 会试 殿试

参加者 生员及监生 举人 贡士

第一名 解元 会元 状元

A.世官制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

12.中国历史上的选官制度历经世官制→察举制→九品中正制→科举制的演变,下列有关选官标准排序与之相符合的选项是( )

A.血缘→考试成绩→品行才学→门第声望

B.功绩→考试成绩→品行才学→门第声望

C.血缘→品行才学→门第声望→考试成绩

D.血缘→门第声望→品行才学→考试成绩

13.钱穆先生这样描述唐代中枢机构运行机制:政府一切最高命令,皆由①发出。经皇帝画敕后,即成为皇帝的命令,然后下达②加以复核。若它反对此项诏书,可将原诏书批注送还。每一命令,必须由其副署,才能正式生效,然后送③执行。①②③对应的机构分别是( )

A.中书省、门下省、尚书省 B.中书省、尚书省、门下省

C.门下省、中书省、尚书省 D.门下省、御史台、尚书省

14.《新唐书》记载:“自开元(唐玄宗年号)以后,天下户籍久不更造,丁口转死,田亩卖易,贫富升降不实。其后国家侈费无节,而大盗起,兵兴,财用益屈。”为此唐朝政府实行( )

A.租庸调制 B.两税法

C.三省六部制 D.均田制

二、非选择题(本大题共3小题)

15.我国是统一多民族国家,各民族相互交融,形成了中华民族多元一体的格局。阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦灭六国后,兵不解甲,继而南击越人,北伐匈奴;两汉之时,也积极对周边各民族进行征战以开拓新的疆土。为了保障开疆拓土政策的顺利进行,秦汉还制定了一些具体的民族政策,如秦在南越、西南夷之地置南海、桂林、象郡,汉在匈奴故地设立了朔方郡、酒泉郡、武威郡、张掖郡、敦煌郡等;秦从匈奴手中夺得河套地区后,将数以万计的中原汉族军民,“戍以充之”和迁去开垦土地。面对“金戈铁马,气吞万里如虎”的匈奴,汉王朝根据国势的强弱情况,对匈奴又实行了颇具特色的和亲政策。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二 孝文帝的全面汉化是北方民族文化融合于中原汉民族文化的伟大典范。孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉语,推行汉族的官制和律令,都是旨在学习吸取汉民族的先进文化;同时,胡食、胡床、畜牧选种等草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中。孝文帝的封建化改制对于鲜卑族和汉族来说,都有无可置疑的历史进步性。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)依据材料一,归纳秦汉时期处理民族关系的方式。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括民族交融的特点及其对中华民族发展的积极影响。(8分)

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!

——摘编自班固《汉书·景帝纪》

材料二 李世民当皇帝后,贞观二年三月(628年),有一天对侍臣说:“朕观《隋炀帝集》,文辞奥博,亦知是尧、舜而非桀、纣,然行事何其反也!”魏征对曰:“人君虽圣哲,犹当虚己以受人,故智者献其谋,勇者竭其力。炀帝恃其俊才,骄矜自用,故口诵尧、舜之言而身为桀、纣之行,曾不自知,以至覆亡也。”上曰:“前事不远,吾属之师也!”

——摘编自司马光《资治通鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉初统治者采取“与民休息”政策的原因和措施。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐太宗吸取隋亡教训,为开创“贞观之治”局面,所采取的措施。(6分)

17.土地制度与赋税制度的结合是国家治理的重要支柱。阅读下列材料,回答问题。

材料一 自西晋末年以来,长期的战乱使社会经济彻底崩溃,直至北魏统一北方,无主土地和荒地仍大量存在。政府必须实施有效的政策将土地和劳动力重新结合起来,北魏强大的中央集权则为均田提供了有效的保证。另外,北魏早在建国时就曾实施“计口授田”的政策,将土地分授给民户耕种,这为后来均田制的实施提供了宝贵的经验。北魏太和九年(485年),正式确立均田制,与此相应的赋税制度是租(庸)调制,唐初的租庸调制与之前相比,最大的区别是庸的制度化,这在中国古代赋役制度史上具有十分重要的意义。

——整理自李羡於《论均田制的兴衰及其与租庸调制的关系》

材料二 随着土地买卖和土地兼并的加剧,大量可耕的官田和无主荒地,都被转变为私田。国家掌握的可用于均田分配的土地逐渐减少,农民受田的数额愈发严重不足,逐渐丧失了继续实施均田制的条件。高宗武周以来,战争不断,日益增多的兵役和赋税负担使得“天下户口,逃亡过半”,致使户籍失真和管理混乱,均田制失去了贯彻执行的依据,无法有效地推行下去。建立在均田制基础之上的赋税制度也无法维持,政府面临着严重的财政危机。780年,唐德宗李适即位,宰相杨炎及时向德宗提出了一种新的赋税制度。

——整理自白寿彝总主编《中国通史·中古时代·隋唐时期·上册》

材料三 唐德宗接受杨炎的建议,在建中元年公布了这一新税法,明令“丁租庸调,并入两税”,结束了以前赋税制度繁杂混乱的状态。自均田制崩溃以后,土地买卖更加公开而频繁,田庄经济日益发展起来,新的税制使大土地所有者分担起一部分赋税,商人也要在所经商的郡县纳税。在实行的当年,唐王朝实际控制的纳税户由一百二十三万增加到三百多万户,全年征收的税钱由一千二百多万贯增至三千多万贯。这是我国封建社会赋税制度史上的重大变革,具有重要的积极意义。

——整理自王仲荦《中国断代史系列·隋唐五代史》

(1)根据材料一,概括北魏实行均田制的条件。结合所学,指出“庸”的含义及“庸的制度化”的重要意义。(7分)

(2)根据材料二,概括“新的赋税制度”出现的原因。结合所学知识,指出该制度的具体内容。(6分)

参考答案

1.C 结合所学知识可得出西晋末年少数民族内迁和北方流民南迁推动了江南开发和民族交融,C项正确;A项太绝对,排除;唐中叶以来,南方经济实力逐渐超过北方,北宋时期,户口南多北少的格局定型,排除B项;D项与材料无关,排除。

2.D 十六国从公元304年刘渊称王起,到439年北魏统一中国北部止,故选D项;十六国还包括西南地区的成汉,排除A项;十六国中前凉、北燕、西凉是汉人建立的政权,排除B项;十六国与东晋对峙,排除C项。

3.A 结合所学知识可知,秦朝结束了春秋战国的分裂局面,完成了统一;隋朝结束了南北朝的分裂局面,完成了统一,故①符合题意;秦朝修筑了长城,开凿了灵渠,隋朝开凿了大运河,故②符合题意;秦朝的暴政,导致农民起义,最后秦朝被推翻,隋炀帝的暴政引发农民起义,最后隋朝被推翻,秦朝和隋朝都是因暴政而亡,故④符合题意。由此可知,①②④正确,A项符合题意。秦始皇实行“焚书坑儒”,隋朝没有对儒家学说进行打压,故③不是共同点,因此B、C、D三项错误。

4.B 根据“奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠,敛索无冬春”可知,两税法在实行的过程中弊端逐渐显现,所以白居易对两税法推行后的弊端进行了批评,B项正确;由材料“国家定两税”可知,白居易批评的是两税法而非租庸调制,排除A项;材料中两税法的弊端显现并未反映出唐代农民食不果腹,排除C项;政府对农民人身控制放松的说法无从体现,排除D项。

5.B 根据材料“一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄”“异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时”可知,外族人在长安居住,进而影响了长安“胡化”,反映了唐朝兼收并蓄的社会风气,B项正确;继承北周及隋朝的政治制度属于长安“胡化”的原因之一,但不是主要原因,排除A项;材料中未涉及大运河的影响,排除C项;玄奘西游及鉴真东渡传播佛法属于中外交往,与题干主旨不符,排除D项。

6.D 结合所学知识可知,唐玄宗即位后选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制,将唐朝推向全盛时期,史称“开元盛世”,故选D项。

7.D 据所学可知,曲辕犁出现于唐朝时期江南水田区,至此,耕犁基本定型,D项符合题意。

8.A 依据材料可知,唐太宗认识到处理民族关系主要在于政府的政策和民心,因此他实行开明的民族政策。唐蕃和亲体现了唐太宗开明的民族政策,有利于促进唐蕃关系,促进吐蕃的发展,A项正确;B项属于经济措施,排除;设置西域都护是在西汉,排除C项;册封渤海郡王的是唐玄宗,排除D项。

9.A 据材料及所学知识可知,骨力裴罗受唐册封为怀仁可汗,大祚荣受唐册封为渤海郡王,①②符合题意,A项正确;松赞干布和耶律阿保机没有被唐王朝册封,③④不符合题意,排除B、C、D三项。

10.D 从材料信息看,唐朝天宝到元和年间,南北方户数都呈明显下降趋势,这与安史之乱和藩镇割据有关,说明政治局势影响户数变化,故选D项;材料不能体现人口的迁移,排除A项;从材料信息看,南方户数减少,排除B项;经济重心南移完成是在南宋时期,排除C项。

11.D 乡试、会试、殿试,表明通过考试选拔人才,结合所学可知为科举制,故选D项;世官制即世卿世禄制,是西周时期贵族世代为公卿的制度,排除A项;察举制是汉代的选官制度,地方向中央推举孝子廉吏,排除B项;九品中正制是魏晋南北朝时期的选官制度,世家大族的子弟依靠门第步入仕途,排除C项。

12.C 世官制选官标准是血缘,察举制选官标准是品行才学,九品中正制选官标准是门第声望,科举制选官标准是考试成绩。故选C项。

13.A 根据所学知识可知,唐朝三省六部制下,中书省负责草拟皇帝的诏令,门下省负责审核政令,尚书省负责执行政令,因此①②③对应的机构分别是中书省、门下省、尚书省,故选A项。

14.B 由材料“自开元(唐玄宗年号)以后,天下户籍久不更造,丁口转死,田亩卖易,贫富升降不实”并结合所学可知,唐玄宗统治后期,土地买卖和兼并之风盛行,均田制无法推行,租庸调制也无法维持,为了解决财政困难,唐朝政府实行了两税法,B项正确,排除A项;三省六部制属于中央政府官制,与赋税制度无关,排除C项;均田制是从北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度,部分土地在耕作一定年限后归其所有,部分土地在其死后还给官府。到了唐朝中期,土地兼并日益严重,至唐天宝年间,根本无法实行土地还授,故至德宗年间被“两税法”取代,排除D项。

15.解析:第(1)问据材料一“南击越人,北伐匈奴……也积极对周边各民族进行征战以开拓新的疆土”可知,征战开拓疆土;据材料一“秦在南越、西南夷之地置南海、桂林、象郡,汉在匈奴故地设立了朔方郡、酒泉郡、武威郡、张掖郡、敦煌郡等”可知,设郡加强管理;据材料一“将数以万计的中原汉族军民,‘戍以充之’和迁去开垦土地”可知,移民戍边,确保边境安全;据材料一“对匈奴又实行了颇具特色的和亲政策”可知,实行和亲政策。第(2)问第一小问,据材料二“学习吸取汉民族的先进文化……草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中”可知,民族之间相互学习,取长补短,双向交融,共同发展。第二小问,据材料二“孝文帝的封建化改制对于鲜卑族和汉族来说,都有无可置疑的历史进步性”,结合所学可知,孝文帝改革推动少数民族封建化进程,促进民族交融,有助于中华民族多元一体格局的形成和发展;而北魏统一北方,为实现国家统一、建立统一多民族国家奠定基础。

答案:(1)征战;设郡而治;移民戍边;和亲。(8分)

(2)特点:相互学习,取长补短;双向交融,共同发展。(4分)

积极影响:推动少数民族封建化进程,促进民族交融;奠定大一统基础;有助于中华民族多元一体格局的形成和发展。(4分)

16.解析:第(1)问第一小问,据所学可得汉初经济凋敝;据材料一“扫除烦苛,与民休息”可得吸取秦朝速亡的教训;尊奉黄老无为思想。第二小问,据所学汉初的知识可得减轻赋税、徭役和刑罚;据材料一“加之以恭俭”可得提倡节俭,减少政府开支。第(2)问据所学贞观之治原因可得轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任;据材料二“当虚己以受人”可得虚怀纳谏。

答案:(1)原因:汉初经济凋敝;吸取秦朝速亡的教训;尊奉黄老思想。(6分)

措施:减轻赋税、徭役和刑罚;提倡节俭,减少政府开支。(4分)

(2)轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏。(6分)

17.解析:第(1)问第一小问根据材料“长期的战乱使社会经济彻底崩溃,直至北魏统一北方,无主土地和荒地仍大量存在”得出无主土地和荒地的大量存在;根据材料“北魏强大的中央集权则为均田提供了有效的保证”得出中央集权的强大;根据材料“北魏早在建国时就曾实施‘计口授田’的政策”得出“计口授田”的经验。第二小问结合所学知识可知,“庸”是指纳绢或布代役,“庸的制度化”使农民可以纳绢或布代役,保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。第(2)问第一小问根据材料“随着土地买卖和土地兼并的加剧”得出土地兼并;根据材料“大量可耕的官田和无主荒地,都被转变为私田”得出政府直接支配的土地日益减少;根据材料“致使户籍失真和管理混乱”得出户籍制度的混乱;根据材料“均田制失去了贯彻执行的依据,无法有效地推行下去”得出均田制的破坏;根据材料“建立在均田制基础之上的赋税制度也无法维持”得出租庸调制无法维持;财政危机严重。第二小问结合所学知识可知,唐中期均田制无法推行,在宰相杨炎的建议下废除租庸调制,实行两税法,每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役,一年分夏季和秋季两次纳税。第(3)问第一小问根据材料“结束了以前赋税制度繁杂混乱的状态”得出结束赋税混乱局面;根据材料“新的税制使大土地所有者分担起一部分赋税,商人也要在所经商的郡县纳税”得出扩大收税对象;根据材料“全年征收的税钱由一千二百多万贯增至三千多万贯”得出增加国家财政收入。第二小问租庸调制主要是根据人口收税,而两税法主要根据田亩和资产收税,赋税征收的主要标准从人丁转为财产。

答案:(1)条件:无主土地和荒地的大量存在;中央集权的强大;“计口授田”的经验。(2分)

含义:纳绢或布代役。(1分)

意义:保证农民有较充分的生产时间;政府的赋税收入也有了保障。(4分)

(2)原因:土地兼并;政府直接支配的土地日益减少;户籍制度的混乱;均田制的破坏;租庸调制无法维持;财政危机严重。(3分)

内容:每户按人丁和资产缴纳户税;按田亩缴纳地税;取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏季和秋季两次纳税。(3分)

(3)意义:结束赋税混乱局面;扩大收税对象;增加国家财政收入。

(4分)

变化:从人丁转为财产。(2分)

同课章节目录