中考文言文专题-06-《得道多助,失道寡助》 课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 中考文言文专题-06-《得道多助,失道寡助》 课件(共42张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

思维导图+知识点梳理+考点精练

部编语文文言文复习专题

《得道多助,失道寡助》

八年级上第23课

文章背诵

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

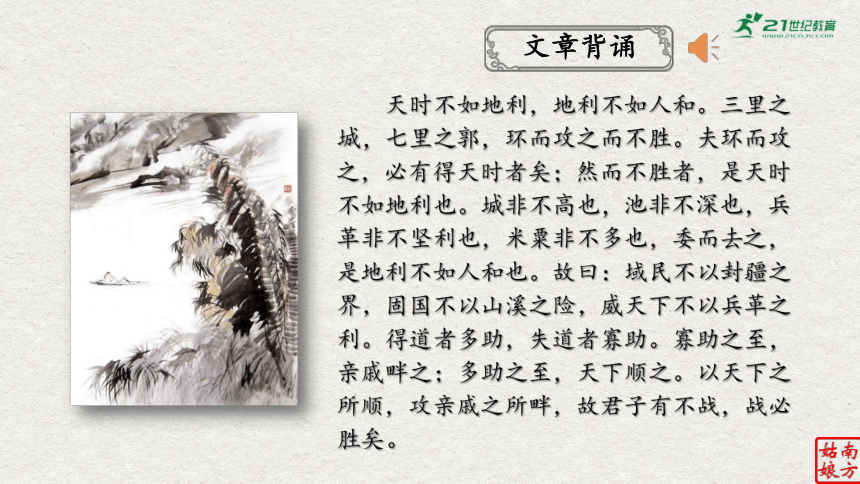

重点字音

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

fú

夫

sù

粟

wěi

委

pàn

畔

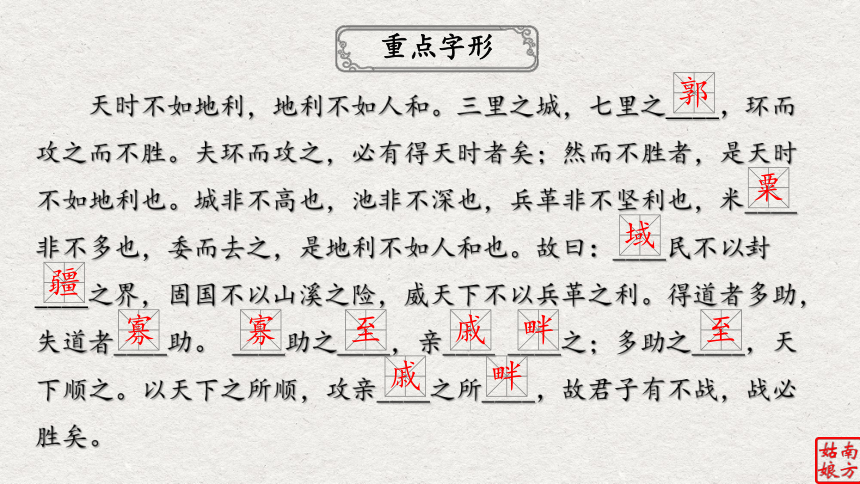

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之____,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米____非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:____民不以封____之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者____助。 ____助之____,亲____ ____之;多助之____,天下顺之。以天下之所顺,攻亲____之所____,故君子有不战,战必胜矣。

重点字形

郭

粟

域

疆

寡

寡

至

戚

畔

至

戚

畔

1.夫 环 而 攻 之,必 有 得 天 时 者 矣。

2.城 非 不 高 也,池 非 不 深 也,兵 革 非 不 坚 利 也,

米 粟 非 不 多 也,委 而 去 之。

3.域 民 不 以 封 疆 之 界,固 国 不 以 山 溪 之 险,

威 天 下 不 以 兵 革 之 利。

4.以 天 下 之 所 顺,攻 亲 戚 之 所 畔,故 君 子 有 不 战,

战 必 胜 矣。

重点断句

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

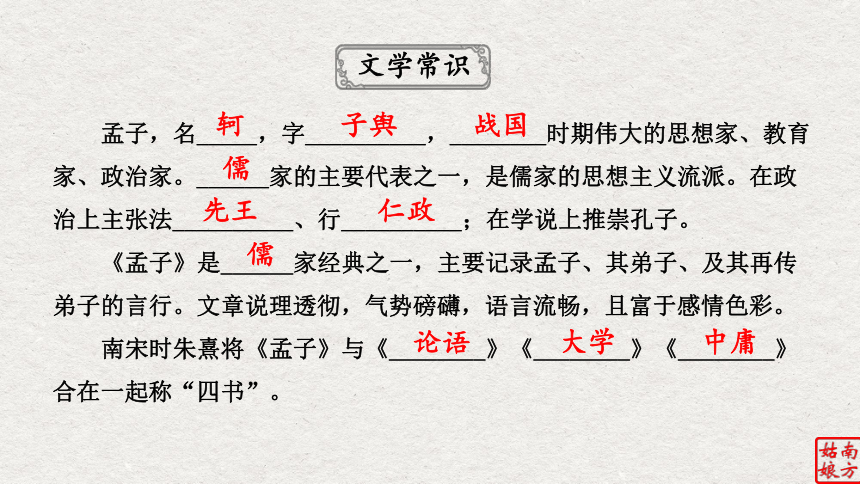

孟子,名_____,字__________,________时期伟大的思想家、教育家、政治家。______家的主要代表之一,是儒家的思想主义流派。在政治上主张法__________、行__________;在学说上推崇孔子。

《孟子》是______家经典之一,主要记录孟子、其弟子、及其再传弟子的言行。文章说理透彻,气势磅礴,语言流畅,且富于感彩。

南宋时朱熹将《孟子》与《________》《________》《________》合在一起称“四书”。

文学常识

轲

子舆

先王

儒

儒

论语

大学

中庸

仁政

战国

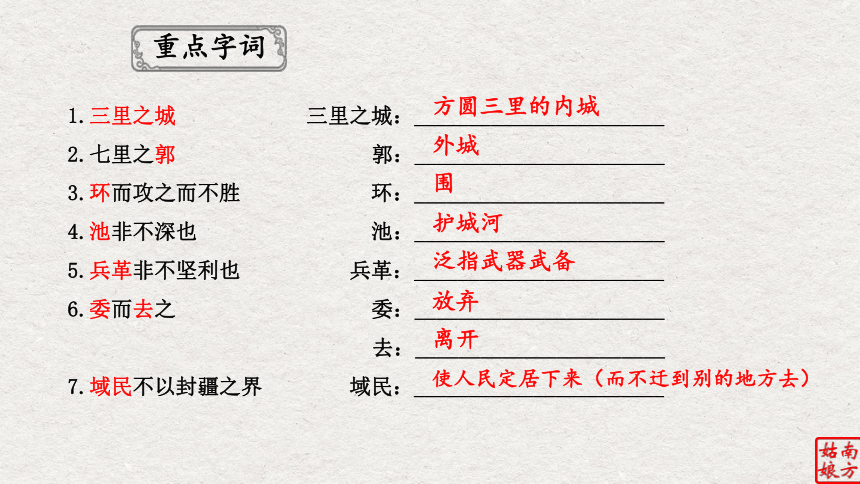

1.三里之城 三里之城:_______________________

2.七里之郭 郭:_______________________

3.环而攻之而不胜 环:_______________________

4.池非不深也 池:_______________________

5.兵革非不坚利也 兵革:_______________________

6.委而去之 委:_______________________

去:_______________________

7.域民不以封疆之界 域民:_______________________

重点字词

方圆三里的内城

外城

围

护城河

泛指武器武备

放弃

离开

使人民定居下来(而不迁到别的地方去)

8.固国不以山溪之险 固:_______________________

9.威天下不以兵革之利 威:_______________________

10.得道者多助 得道:_______________________

11.寡助之至 至:_______________________

12.亲戚畔之 亲戚:_______________________

畔:_______________________

13.故君子有不战 君子:________________________

重点字词

巩固

震慑

指能够施行治国的正道,即行仁政

极点

内外亲属,包括父系亲属和母系亲属

同“叛”,背叛

这里指行仁政的君主

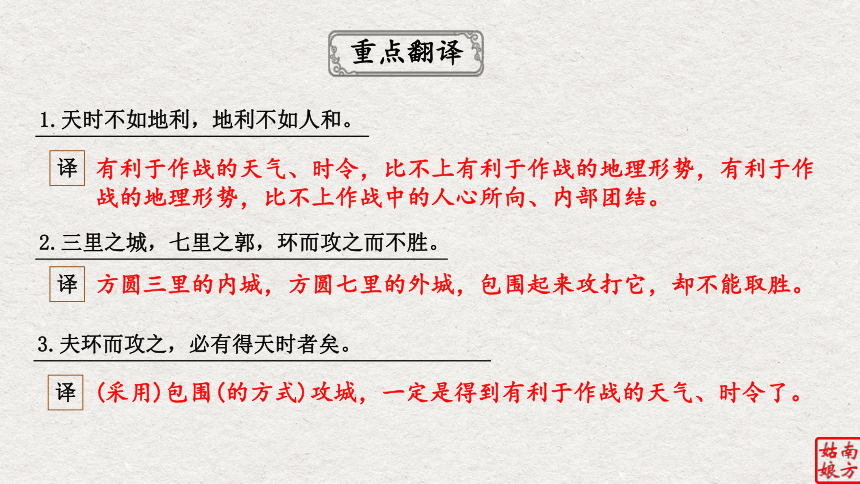

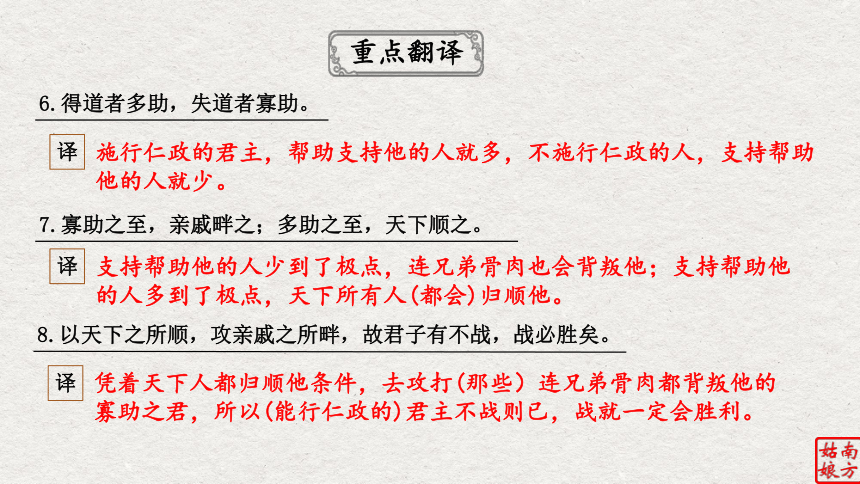

重点翻译

译

1.天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

译

2.三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

方圆三里的内城,方圆七里的外城,包围起来攻打它,却不能取胜。

译

3.夫环而攻之,必有得天时者矣。

(采用)包围(的方式)攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了。

重点翻译

译

4.城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备(也)并不是不精良,粮食供给(也)并不是不充足,(但是)弃城而逃,这是(因为)作战的地理形势(再好)(也)不及人心所向、内部团结。

译

5.域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

使百姓定居下来(而不迁到其他的地方去),不能靠疆域的界限,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

重点翻译

译

6.得道者多助,失道者寡助。

施行仁政的君主,帮助支持他的人就多,不施行仁政的人,支持帮助他的人就少。

译

7.寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

支持帮助他的人少到了极点,连兄弟骨肉也会背叛他;支持帮助他的人多到了极点,天下所有人(都会)归顺他。

译

8.以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

凭着天下人都归顺他条件,去攻打(那些)连兄弟骨肉都背叛他的寡助之君,所以(能行仁政的)君主不战则已,战就一定会胜利。

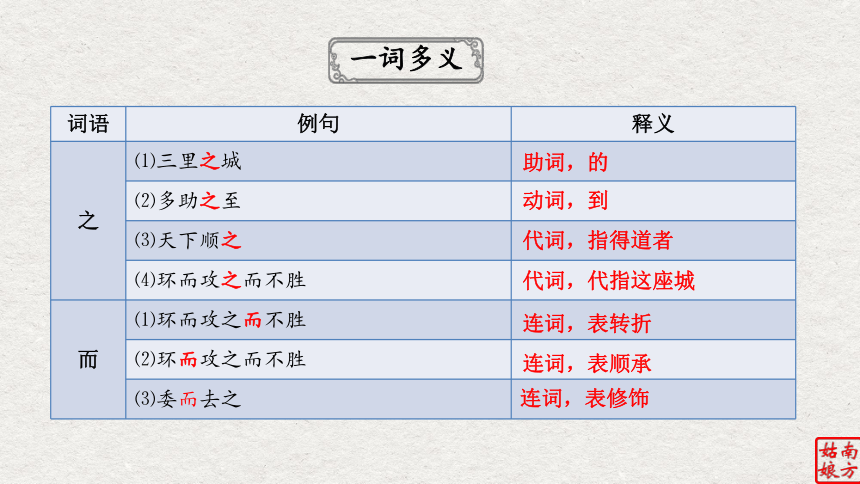

一词多义

词语 例句 释义

之 ⑴三里之城

⑵多助之至

⑶天下顺之

⑷环而攻之而不胜

而 ⑴环而攻之而不胜

⑵环而攻之而不胜

⑶委而去之

助词,的

动词,到

代词,指得道者

代词,代指这座城

连词,表转折

连词,表顺承

连词,表修饰

一词多义

词语 例句 释义

时 ⑴天时不如地利,地利不如人和

⑵长风破浪会有时,直挂云帆济沧海(《行路难》)

⑶自云先世避秦时乱(《桃花源记》)

⑷四时之景不同,而乐亦无穷也(《醉翁亭记》)

和 ⑴天时不如地利,地利不如人和

⑵春和景明(《岳阳楼记》)

名词,气候,时令

名词,时机,机会

名词,代,朝

名词,季节

动词,和谐,和乐

动词,和煦

一词多义

词语 例句 释义

去 ⑴委而去之

⑵西蜀之去南海(《为学》)

⑶公然抱茅入竹去(《茅屋为秋风所破歌》)

⑷我以日始出时去人近也(《两小儿辩日》)

城 ⑴三里之城,七里之郭

⑵城非不高也

动词,离开,逃离,逃亡

动词,相距,远离

动词,前往,是处

动词,距离

名词,内城

名词,城墙

一词多义

词语 例句 释义

固 ⑴固国不以山溪之险

⑵汝心之固,固不可彻(《愚公移山》)

⑶固以怪之矣(《陈涉世家》)

⑷君子固穷(《论语》)

动词,巩固

动词,固执,顽固

句首词,原来,本来

动词,安守,坚守

特殊用法

用法 词语 例句 释义 古 今 异 义 城 三里之城 古义

今义

池 池非不深也 古义

今义

委 委而去之 古义

今义

固 固国不以山溪之险 古义

今义

内城。

城市。

护城河。

水塘。

放弃。

委屈、不甘心。

国防。

国家。

特殊用法

用法 词语 例句 释义 古 今 异 义 亲戚 寡助之至,亲戚畔之 古义

今义

去 委而去之 古义

今义

域 域民不以封疆之界 古义

今义

兵 威天下不以兵革之利 古义

今义

泛指内外亲属,包括父系亲属和母系亲属,包括父母兄弟。

跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或其他成员。

离开。

往、到。

这里用作动词,限制。

地域

兵器。

士兵。

特殊用法

用法 词语 例句 释义

词 类 活 用 域 域民不以封疆之界

固 固国不以山溪之险

威 威天下不以兵革之利

通假字 畔 攻亲戚之所畔

名词用作动词,限制。

形容词用作动词,巩固。

形容词用作动词,威摄。

同“叛”,背叛。

思

维

导

图

内容

理解

论点

天时不如地利,地利不如人和

天时不如地利

论据

进攻

地利不如人和

防御

战争需要人和

天时不如地利

类推

域民

地利不如人和

固国

治国需要人和

地利不如人和

威天下

天下顺之

结论

得道多助

亲戚畔之

失道寡助

主旨

决定战争胜负的根本条件是人心向背

决定人心向背的根本条件为是否施行“仁政”

通过对________、________、________三个条件的比较,论证了决定战争胜负的根本条件是______________ ,而决定人心向背的根本条件为是否施行“________”,从而阐明施行“________”的重要性。

文章主旨

天时

地利

人和

人心向背

仁政

仁政

重点问题

1.(课后题)结合课文内容说说你对“得道者多助,失道者寡助”的理解,并分别另举一两个事例来证明这两个观点。

“得道者多助,失道者寡助”是说,施行仁政的君主会得到广泛的拥护,不行仁政的君主则会失去民心。

周文王和商纣王的故事能证明这一点。文王姬昌为西伯时,“笃仁,敬老,慈少”,礼贤下士,善养老者,所以人民拥护,贤士归心,为后来周代商而立奠定了基础。商纣王虽然天资敏捷,“才力过人”,却不行仁政,“厚赋税以实鹿台之钱,而盈巨桥之粟”,以酷刑残害臣民,最终“民罔不欲丧”,众叛亲离,葬送了商朝。

重点问题

2.“道”指什么?“人和”指什么?二者间的关系?

“道”指施行“仁政”。

“人和”是下文说的“多助”和“天下顺之”,是克敌制胜的重要条件。

只有施行“仁政”,方能得“人和”,得民心,民心所向,作战就会取得胜利。

重点问题

3.《得道多助,失道寡助》这篇短文的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”还是“得道者多助,失道者寡助”?

“天时不如地利,地利不如人和”是中心论点,“得道者多助,失道者寡助”是结论。

开篇即提出论点:“天时不如地利,地利不如人和”,接着设例进行论证,再据此阐发引申,层层深入,最后得出断语,逻辑性很强。因此认定:“得道者多助,失道者寡助”是结论,不是中心论点,中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。

重点问题

4.这篇短论在论证方法上有什么特色?

⑴逐层论证,层层深入。文章第①段,开门见山提出中心论点,接着运用战例,分别论证了“天时不如地利”,“地利不如人和”,突出了“人和”的重要;第4段进一步阐发,说明,欲得“人和”,必先要“得道”。全文紧紧围绕得“人和”这一中心,环环相扣,逐层推理,显示出极其严密的论证艺术和极强的逻辑性。

⑵论证中运用排比、对比等手法,使文章气势恢宏,笔酣墨畅,结构缜密。

⑶文章上部分运用举例论证,下部分运用对比论证的方法,更加突出其论点。

文本理解 巩固训练

1.《得道多助,失道寡助》主要运用了哪两种论证方法?

举例论证、对比论证。

2.《得道多助,失道寡助》通过充分的论证得出什么结论?请你为这个结论再举出一个事实论据。

得道者多助,失道者寡助。

商纣王荒淫无道,最终众叛亲离,国家灭亡;周武王施行仁政,顺应民意,灭商兴周。

文本理解 巩固训练

3.背诵积累。

1.《得道多助,失道寡助》中阐述作战三要素关系的句子是:

___________________,___________________。

2.《得道多助,失道寡助》中孟子认为君子战必胜的条件是:

___________________,___________________。

天时不如地利 地利不如人和

以天下之所顺 攻亲戚之所畔

能力提升 对比训练

【甲】《得道多助,失道寡助》

【乙】孟子曰:“桀、纣①之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣。得其民有道:得其心,斯得民矣。得其心有道:所欲与②之聚之,所恶勿施尔也③。民之归仁也,犹水之就下,兽之走圹④也。

[注释]①指夏桀、商纣,古代的暴君。②与:同“为”,替的意思。③尔也:而已。④圹(kuàng):原野。

㈠对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共11分)

能力提升 对比训练

⑴亲戚畔之 畔:____________________

⑵寡助之至 至:____________________

1.解释下面句中红色词语的意思。(2分)

通“叛”,背叛

极点

㈠对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共11分)

2.将下面句子翻译成现代汉语。(3分)

使人民定居下来不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

能力提升 对比训练

4.【甲】文中说的“得道者多助”,【乙】中说“得天下有道”,这两个“道”的意思有什么不同?(4分)

【甲】文所说的“道”指的是统治者施行的“仁政”。

㈠对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共11分)

3.【乙】文中说到的“桀、纣”失其天下的根本原因,用【甲】文的句子解释就是:________________。(2分)

失道者寡助

【乙】文所说的“道”,指的是统治者得天下的方法。

能力提升 对比训练

【甲】《得道多助,失道寡助》

【乙】齐桓公①问管仲②曰:“王者何贵” 曰:“贵天”。桓公仰而视天。管仲曰:“所谓天者,非谓苍苍茫茫③之天也。君人者,以百姓为天。百姓与④之则安,辅之则强,非⑤之则危,背之则亡。诗》云:‘人⑥而无良,相怨一方。’民怨其上,不遂亡者,未之有也。”

【注释】①齐桓公:春秋诸侯,五霸之主,姓姜,名小白。②管仲:齐桓公的贤相,名夷吾,辅佐桓公成霸业。③苍苍莽莽:形容广阔无边④与:亲附,拥护爱戴。⑤非:非难,责怪。⑥人:这里指统治者。

㈡对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共15分)

能力提升 对比训练

⑴池非不深也 池:______________________

⑵亲戚畔之 畔:______________________

⑶曰:“贵天” 贵:______________________

⑷非谓苍苍茫茫之天也 谓:____________________

1.解释下面句中红色词语的意思。(4分)

护城河

通“叛”

㈡对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共15分)

以……为贵(认为……尊贵)

是

能力提升 对比训练

2.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

⑴天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

⑵君人者,以百姓为天。

当君王的人,要把百姓当作天(君:名词作动词,做……君主)。

㈡对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共15分)

能力提升 对比训练

3.用原文填空。(3分)

甲文的中心论点是“__________________,__________________”,乙文中“____________________________________________________”,印证了甲文中的结论“____________________________________”。

4.甲乙两文共同论述了治国之道,都强调____________________了,甲文从__________________________的角度来论述的,乙文则更加强调

“___________________”的重要性,“天”即_____________________

(用自己的话回答)(4分)

天时不如地利 地利不如人和

㈡对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共15分)

百姓与之则安,辅之则强,非之则危,背之则亡

得道者多助,失道者寡助

以民为本”(人心所向)

施行仁政

要以百姓为尊贵

百姓是国家的基础

能力提升 对比训练

㈢对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共14分)

【甲】《得道多助,失道寡助》

【乙】凡治国之道,必先富民。民富则易治也,民贫则难治也。奚以①知其然也?民富则安乡重家,安乡重家则敬上畏罪,敬上畏罪则易治也。民贫则危乡轻家,危乡轻家则敢陵②上犯禁,敢陵上犯禁③则难治也。故治国常富,而乱国常贫。是以善为国者,必先富民,然后治之。

【注释】①奚以:凭什么,为什么。②陵:侵犯,这里是违抗的意思。③犯禁:触犯禁令。

能力提升 对比训练

⑴寡助之至 至:______________________

⑵域民不以封疆之界 域:______________________

⑶故治国常富 治:______________________

⑷必先富民 富:______________________

1.解释下面句中红色词语的意思。(4分)

极点

限制

安定太平的

使…… 富裕

㈢对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共14分)

能力提升 对比训练

2.下列句子中红色词的意义和用法相同的一项是【 】(3分)

A.池非不深也 有良田美池桑竹之属

B.得道者多助 伐无道诛暴秦

C.然后治之 无丝竹之乱耳,无案牍之劳形

D.民富则安乡重家 然则何时而乐耶

B

㈢对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共14分)

能力提升 对比训练

3.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

⑴天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

⑵是以善为国者,必先富民,然后治之。

因此善于治理国家的人一定先让老百姓富裕,然后再进一步治理国家。

㈢对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共14分)

能力提升 对比训练

4.理解填空。(3分)

【甲】【乙】两文都是论述治国之道,都强调了_____________,一个从___________________的角度来论述,一个从__________________的角度来论述。

以民为本

㈢对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共14分)

施仁政

富民

能力提升 对比训练

【甲】《得道多助,失道寡助》

【乙】《传》①称师克在和不在众,此言天地和则万物生,君臣和则国家平,九族②和则动得所求,静得所安,是以圣人守和,以存以亡也。吾,楚国之小子也,而早丧所天③,为二兄所诱④养,使其性行不随禄利以堕。今但贫耳;贫非人患,惟和为贵,汝其勉之。(《三国志 蜀书 向朗传注引<襄阳记>》)

【注释】①传:《左传》。②九族:指高祖、曾祖、祖、父、自己、子、孙、曾孙、玄孙。③天:指所依存或依靠,这里指父母。④诱:教导。

㈣对比阅读《三国志 蜀书 向朗传注引<襄阳记>》文言文,完成试题。(共11分)

能力提升 对比训练

⑴以天下之所顺 以:____________________

⑵亲戚畔之 畔:____________________

⑶委而去之 委:____________________

1.解释下面句中红色词语的意思。(3分)

极点

限制

安定太平的

㈣对比阅读《三国志 蜀书 向朗传注引<襄阳记>》文言文,完成试题。(共11分)

能力提升 对比训练

2.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

管理百姓(使人民定居下来而不迁到别的地方去)不能只靠划定的疆域(边疆)的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,征服(威慑)天下不能靠 武力的强大。

㈣对比阅读《三国志 蜀书 向朗传注引<襄阳记>》文言文,完成试题。(共11分)

能力提升 对比训练

3.从内容看,甲乙两文都强调了“_______”的重要性。甲文以战争为例,强调了“天时不如地利,地利不如人和”;乙文则从_________、_________、__________三个方面进行了说明。(用原文中的词语填空)(4分)

4.从写作目的看甲文希望统治者________________;乙文则是告诫子孙_________________________________________________。(用自己的话回答)(2分)

和

㈣对比阅读《三国志 蜀书 向朗传注引<襄阳记>》文言文,完成试题。(共11分)

天地

君臣

九族

施行仁政

不要担忧和害怕贫困,而应努力做到“和”

思维导图+知识点梳理+考点精练

部编语文文言文复习专题

《得道多助,失道寡助》

八年级上第23课

文章背诵

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

重点字音

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

fú

夫

sù

粟

wěi

委

pàn

畔

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之____,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米____非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:____民不以封____之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者____助。 ____助之____,亲____ ____之;多助之____,天下顺之。以天下之所顺,攻亲____之所____,故君子有不战,战必胜矣。

重点字形

郭

粟

域

疆

寡

寡

至

戚

畔

至

戚

畔

1.夫 环 而 攻 之,必 有 得 天 时 者 矣。

2.城 非 不 高 也,池 非 不 深 也,兵 革 非 不 坚 利 也,

米 粟 非 不 多 也,委 而 去 之。

3.域 民 不 以 封 疆 之 界,固 国 不 以 山 溪 之 险,

威 天 下 不 以 兵 革 之 利。

4.以 天 下 之 所 顺,攻 亲 戚 之 所 畔,故 君 子 有 不 战,

战 必 胜 矣。

重点断句

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

孟子,名_____,字__________,________时期伟大的思想家、教育家、政治家。______家的主要代表之一,是儒家的思想主义流派。在政治上主张法__________、行__________;在学说上推崇孔子。

《孟子》是______家经典之一,主要记录孟子、其弟子、及其再传弟子的言行。文章说理透彻,气势磅礴,语言流畅,且富于感彩。

南宋时朱熹将《孟子》与《________》《________》《________》合在一起称“四书”。

文学常识

轲

子舆

先王

儒

儒

论语

大学

中庸

仁政

战国

1.三里之城 三里之城:_______________________

2.七里之郭 郭:_______________________

3.环而攻之而不胜 环:_______________________

4.池非不深也 池:_______________________

5.兵革非不坚利也 兵革:_______________________

6.委而去之 委:_______________________

去:_______________________

7.域民不以封疆之界 域民:_______________________

重点字词

方圆三里的内城

外城

围

护城河

泛指武器武备

放弃

离开

使人民定居下来(而不迁到别的地方去)

8.固国不以山溪之险 固:_______________________

9.威天下不以兵革之利 威:_______________________

10.得道者多助 得道:_______________________

11.寡助之至 至:_______________________

12.亲戚畔之 亲戚:_______________________

畔:_______________________

13.故君子有不战 君子:________________________

重点字词

巩固

震慑

指能够施行治国的正道,即行仁政

极点

内外亲属,包括父系亲属和母系亲属

同“叛”,背叛

这里指行仁政的君主

重点翻译

译

1.天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

译

2.三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

方圆三里的内城,方圆七里的外城,包围起来攻打它,却不能取胜。

译

3.夫环而攻之,必有得天时者矣。

(采用)包围(的方式)攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了。

重点翻译

译

4.城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备(也)并不是不精良,粮食供给(也)并不是不充足,(但是)弃城而逃,这是(因为)作战的地理形势(再好)(也)不及人心所向、内部团结。

译

5.域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

使百姓定居下来(而不迁到其他的地方去),不能靠疆域的界限,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

重点翻译

译

6.得道者多助,失道者寡助。

施行仁政的君主,帮助支持他的人就多,不施行仁政的人,支持帮助他的人就少。

译

7.寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

支持帮助他的人少到了极点,连兄弟骨肉也会背叛他;支持帮助他的人多到了极点,天下所有人(都会)归顺他。

译

8.以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

凭着天下人都归顺他条件,去攻打(那些)连兄弟骨肉都背叛他的寡助之君,所以(能行仁政的)君主不战则已,战就一定会胜利。

一词多义

词语 例句 释义

之 ⑴三里之城

⑵多助之至

⑶天下顺之

⑷环而攻之而不胜

而 ⑴环而攻之而不胜

⑵环而攻之而不胜

⑶委而去之

助词,的

动词,到

代词,指得道者

代词,代指这座城

连词,表转折

连词,表顺承

连词,表修饰

一词多义

词语 例句 释义

时 ⑴天时不如地利,地利不如人和

⑵长风破浪会有时,直挂云帆济沧海(《行路难》)

⑶自云先世避秦时乱(《桃花源记》)

⑷四时之景不同,而乐亦无穷也(《醉翁亭记》)

和 ⑴天时不如地利,地利不如人和

⑵春和景明(《岳阳楼记》)

名词,气候,时令

名词,时机,机会

名词,代,朝

名词,季节

动词,和谐,和乐

动词,和煦

一词多义

词语 例句 释义

去 ⑴委而去之

⑵西蜀之去南海(《为学》)

⑶公然抱茅入竹去(《茅屋为秋风所破歌》)

⑷我以日始出时去人近也(《两小儿辩日》)

城 ⑴三里之城,七里之郭

⑵城非不高也

动词,离开,逃离,逃亡

动词,相距,远离

动词,前往,是处

动词,距离

名词,内城

名词,城墙

一词多义

词语 例句 释义

固 ⑴固国不以山溪之险

⑵汝心之固,固不可彻(《愚公移山》)

⑶固以怪之矣(《陈涉世家》)

⑷君子固穷(《论语》)

动词,巩固

动词,固执,顽固

句首词,原来,本来

动词,安守,坚守

特殊用法

用法 词语 例句 释义 古 今 异 义 城 三里之城 古义

今义

池 池非不深也 古义

今义

委 委而去之 古义

今义

固 固国不以山溪之险 古义

今义

内城。

城市。

护城河。

水塘。

放弃。

委屈、不甘心。

国防。

国家。

特殊用法

用法 词语 例句 释义 古 今 异 义 亲戚 寡助之至,亲戚畔之 古义

今义

去 委而去之 古义

今义

域 域民不以封疆之界 古义

今义

兵 威天下不以兵革之利 古义

今义

泛指内外亲属,包括父系亲属和母系亲属,包括父母兄弟。

跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或其他成员。

离开。

往、到。

这里用作动词,限制。

地域

兵器。

士兵。

特殊用法

用法 词语 例句 释义

词 类 活 用 域 域民不以封疆之界

固 固国不以山溪之险

威 威天下不以兵革之利

通假字 畔 攻亲戚之所畔

名词用作动词,限制。

形容词用作动词,巩固。

形容词用作动词,威摄。

同“叛”,背叛。

思

维

导

图

内容

理解

论点

天时不如地利,地利不如人和

天时不如地利

论据

进攻

地利不如人和

防御

战争需要人和

天时不如地利

类推

域民

地利不如人和

固国

治国需要人和

地利不如人和

威天下

天下顺之

结论

得道多助

亲戚畔之

失道寡助

主旨

决定战争胜负的根本条件是人心向背

决定人心向背的根本条件为是否施行“仁政”

通过对________、________、________三个条件的比较,论证了决定战争胜负的根本条件是______________ ,而决定人心向背的根本条件为是否施行“________”,从而阐明施行“________”的重要性。

文章主旨

天时

地利

人和

人心向背

仁政

仁政

重点问题

1.(课后题)结合课文内容说说你对“得道者多助,失道者寡助”的理解,并分别另举一两个事例来证明这两个观点。

“得道者多助,失道者寡助”是说,施行仁政的君主会得到广泛的拥护,不行仁政的君主则会失去民心。

周文王和商纣王的故事能证明这一点。文王姬昌为西伯时,“笃仁,敬老,慈少”,礼贤下士,善养老者,所以人民拥护,贤士归心,为后来周代商而立奠定了基础。商纣王虽然天资敏捷,“才力过人”,却不行仁政,“厚赋税以实鹿台之钱,而盈巨桥之粟”,以酷刑残害臣民,最终“民罔不欲丧”,众叛亲离,葬送了商朝。

重点问题

2.“道”指什么?“人和”指什么?二者间的关系?

“道”指施行“仁政”。

“人和”是下文说的“多助”和“天下顺之”,是克敌制胜的重要条件。

只有施行“仁政”,方能得“人和”,得民心,民心所向,作战就会取得胜利。

重点问题

3.《得道多助,失道寡助》这篇短文的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”还是“得道者多助,失道者寡助”?

“天时不如地利,地利不如人和”是中心论点,“得道者多助,失道者寡助”是结论。

开篇即提出论点:“天时不如地利,地利不如人和”,接着设例进行论证,再据此阐发引申,层层深入,最后得出断语,逻辑性很强。因此认定:“得道者多助,失道者寡助”是结论,不是中心论点,中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。

重点问题

4.这篇短论在论证方法上有什么特色?

⑴逐层论证,层层深入。文章第①段,开门见山提出中心论点,接着运用战例,分别论证了“天时不如地利”,“地利不如人和”,突出了“人和”的重要;第4段进一步阐发,说明,欲得“人和”,必先要“得道”。全文紧紧围绕得“人和”这一中心,环环相扣,逐层推理,显示出极其严密的论证艺术和极强的逻辑性。

⑵论证中运用排比、对比等手法,使文章气势恢宏,笔酣墨畅,结构缜密。

⑶文章上部分运用举例论证,下部分运用对比论证的方法,更加突出其论点。

文本理解 巩固训练

1.《得道多助,失道寡助》主要运用了哪两种论证方法?

举例论证、对比论证。

2.《得道多助,失道寡助》通过充分的论证得出什么结论?请你为这个结论再举出一个事实论据。

得道者多助,失道者寡助。

商纣王荒淫无道,最终众叛亲离,国家灭亡;周武王施行仁政,顺应民意,灭商兴周。

文本理解 巩固训练

3.背诵积累。

1.《得道多助,失道寡助》中阐述作战三要素关系的句子是:

___________________,___________________。

2.《得道多助,失道寡助》中孟子认为君子战必胜的条件是:

___________________,___________________。

天时不如地利 地利不如人和

以天下之所顺 攻亲戚之所畔

能力提升 对比训练

【甲】《得道多助,失道寡助》

【乙】孟子曰:“桀、纣①之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣。得其民有道:得其心,斯得民矣。得其心有道:所欲与②之聚之,所恶勿施尔也③。民之归仁也,犹水之就下,兽之走圹④也。

[注释]①指夏桀、商纣,古代的暴君。②与:同“为”,替的意思。③尔也:而已。④圹(kuàng):原野。

㈠对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共11分)

能力提升 对比训练

⑴亲戚畔之 畔:____________________

⑵寡助之至 至:____________________

1.解释下面句中红色词语的意思。(2分)

通“叛”,背叛

极点

㈠对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共11分)

2.将下面句子翻译成现代汉语。(3分)

使人民定居下来不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

能力提升 对比训练

4.【甲】文中说的“得道者多助”,【乙】中说“得天下有道”,这两个“道”的意思有什么不同?(4分)

【甲】文所说的“道”指的是统治者施行的“仁政”。

㈠对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共11分)

3.【乙】文中说到的“桀、纣”失其天下的根本原因,用【甲】文的句子解释就是:________________。(2分)

失道者寡助

【乙】文所说的“道”,指的是统治者得天下的方法。

能力提升 对比训练

【甲】《得道多助,失道寡助》

【乙】齐桓公①问管仲②曰:“王者何贵” 曰:“贵天”。桓公仰而视天。管仲曰:“所谓天者,非谓苍苍茫茫③之天也。君人者,以百姓为天。百姓与④之则安,辅之则强,非⑤之则危,背之则亡。诗》云:‘人⑥而无良,相怨一方。’民怨其上,不遂亡者,未之有也。”

【注释】①齐桓公:春秋诸侯,五霸之主,姓姜,名小白。②管仲:齐桓公的贤相,名夷吾,辅佐桓公成霸业。③苍苍莽莽:形容广阔无边④与:亲附,拥护爱戴。⑤非:非难,责怪。⑥人:这里指统治者。

㈡对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共15分)

能力提升 对比训练

⑴池非不深也 池:______________________

⑵亲戚畔之 畔:______________________

⑶曰:“贵天” 贵:______________________

⑷非谓苍苍茫茫之天也 谓:____________________

1.解释下面句中红色词语的意思。(4分)

护城河

通“叛”

㈡对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共15分)

以……为贵(认为……尊贵)

是

能力提升 对比训练

2.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

⑴天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

⑵君人者,以百姓为天。

当君王的人,要把百姓当作天(君:名词作动词,做……君主)。

㈡对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共15分)

能力提升 对比训练

3.用原文填空。(3分)

甲文的中心论点是“__________________,__________________”,乙文中“____________________________________________________”,印证了甲文中的结论“____________________________________”。

4.甲乙两文共同论述了治国之道,都强调____________________了,甲文从__________________________的角度来论述的,乙文则更加强调

“___________________”的重要性,“天”即_____________________

(用自己的话回答)(4分)

天时不如地利 地利不如人和

㈡对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共15分)

百姓与之则安,辅之则强,非之则危,背之则亡

得道者多助,失道者寡助

以民为本”(人心所向)

施行仁政

要以百姓为尊贵

百姓是国家的基础

能力提升 对比训练

㈢对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共14分)

【甲】《得道多助,失道寡助》

【乙】凡治国之道,必先富民。民富则易治也,民贫则难治也。奚以①知其然也?民富则安乡重家,安乡重家则敬上畏罪,敬上畏罪则易治也。民贫则危乡轻家,危乡轻家则敢陵②上犯禁,敢陵上犯禁③则难治也。故治国常富,而乱国常贫。是以善为国者,必先富民,然后治之。

【注释】①奚以:凭什么,为什么。②陵:侵犯,这里是违抗的意思。③犯禁:触犯禁令。

能力提升 对比训练

⑴寡助之至 至:______________________

⑵域民不以封疆之界 域:______________________

⑶故治国常富 治:______________________

⑷必先富民 富:______________________

1.解释下面句中红色词语的意思。(4分)

极点

限制

安定太平的

使…… 富裕

㈢对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共14分)

能力提升 对比训练

2.下列句子中红色词的意义和用法相同的一项是【 】(3分)

A.池非不深也 有良田美池桑竹之属

B.得道者多助 伐无道诛暴秦

C.然后治之 无丝竹之乱耳,无案牍之劳形

D.民富则安乡重家 然则何时而乐耶

B

㈢对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共14分)

能力提升 对比训练

3.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

⑴天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

⑵是以善为国者,必先富民,然后治之。

因此善于治理国家的人一定先让老百姓富裕,然后再进一步治理国家。

㈢对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共14分)

能力提升 对比训练

4.理解填空。(3分)

【甲】【乙】两文都是论述治国之道,都强调了_____________,一个从___________________的角度来论述,一个从__________________的角度来论述。

以民为本

㈢对比阅读下面两篇文言文,完成试题。(共14分)

施仁政

富民

能力提升 对比训练

【甲】《得道多助,失道寡助》

【乙】《传》①称师克在和不在众,此言天地和则万物生,君臣和则国家平,九族②和则动得所求,静得所安,是以圣人守和,以存以亡也。吾,楚国之小子也,而早丧所天③,为二兄所诱④养,使其性行不随禄利以堕。今但贫耳;贫非人患,惟和为贵,汝其勉之。(《三国志 蜀书 向朗传注引<襄阳记>》)

【注释】①传:《左传》。②九族:指高祖、曾祖、祖、父、自己、子、孙、曾孙、玄孙。③天:指所依存或依靠,这里指父母。④诱:教导。

㈣对比阅读《三国志 蜀书 向朗传注引<襄阳记>》文言文,完成试题。(共11分)

能力提升 对比训练

⑴以天下之所顺 以:____________________

⑵亲戚畔之 畔:____________________

⑶委而去之 委:____________________

1.解释下面句中红色词语的意思。(3分)

极点

限制

安定太平的

㈣对比阅读《三国志 蜀书 向朗传注引<襄阳记>》文言文,完成试题。(共11分)

能力提升 对比训练

2.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

管理百姓(使人民定居下来而不迁到别的地方去)不能只靠划定的疆域(边疆)的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,征服(威慑)天下不能靠 武力的强大。

㈣对比阅读《三国志 蜀书 向朗传注引<襄阳记>》文言文,完成试题。(共11分)

能力提升 对比训练

3.从内容看,甲乙两文都强调了“_______”的重要性。甲文以战争为例,强调了“天时不如地利,地利不如人和”;乙文则从_________、_________、__________三个方面进行了说明。(用原文中的词语填空)(4分)

4.从写作目的看甲文希望统治者________________;乙文则是告诫子孙_________________________________________________。(用自己的话回答)(2分)

和

㈣对比阅读《三国志 蜀书 向朗传注引<襄阳记>》文言文,完成试题。(共11分)

天地

君臣

九族

施行仁政

不要担忧和害怕贫困,而应努力做到“和”