粤教版必修五《游褒禅山记》教学课件(50张PPT)

文档属性

| 名称 | 粤教版必修五《游褒禅山记》教学课件(50张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-10-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

在初中我们学过哪些用文言文写作的游记?其共同点是什么?

《岳阳楼记》、《小石潭记》、《醉翁亭记》……

共同点:“记”是一种文体,指游记。抓住山川风物的特点,表现山水景物之美,抒发作者感情,一般以叙为主,感为辅。

游褒禅山记

王安石

王安石(1021—1086),北宋临川人,字介甫,号半山,世称临川先生,谥号文。世称王荆公、王文公。北宋杰出的政治家、思想家、文学家、改革家,唐宋八大家之一。被列宁誉为是“中国十一世纪伟大的改革家”。王安石以“务为有补于世”的“适用”观点视为文学创作的根本,有力地推动了北宋诗文革新运动的发展,他的作品多揭露时弊、反映社会矛盾,具有较浓厚的政治色彩。

背景知识

公元1051——1054年,王安石任舒州(现在安徽省潜山县)通判,1054年(宋仁宗至和元年)4月,辞职回家探亲,在归途中游览了山峦起伏,有泉有洞,风景秀美的褒禅山,同年7月以追记形式写下此文。

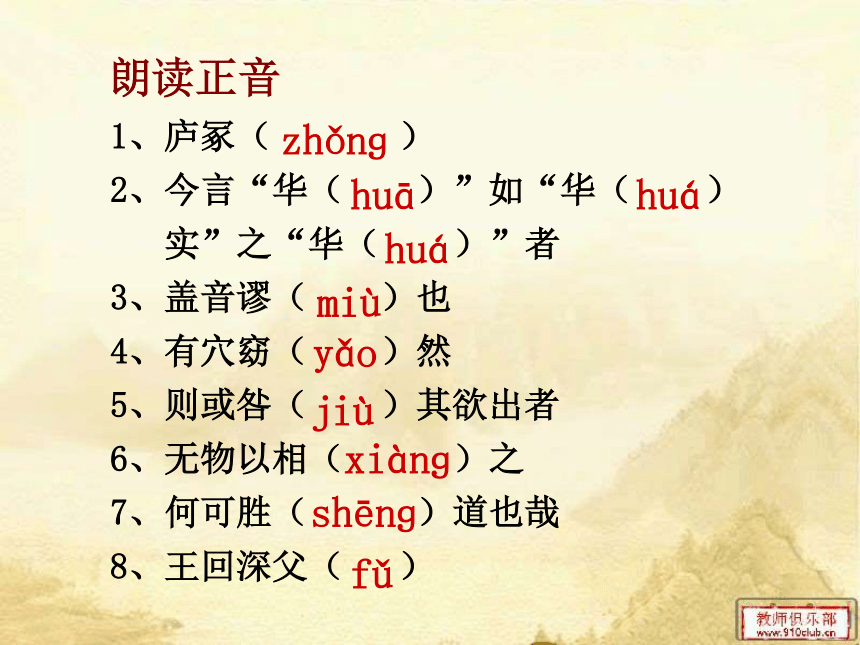

1、庐冢( )

2、今言“华( )”如“华( )

实”之“华( )”者

3、盖音谬( )也

4、有穴窈( )然

5、则或咎( )其欲出者

6、无物以相( )之

7、何可胜( )道也哉

8、王回深父( )

朗读正音

zhǒnɡ

miù

yǎo

jiù

xiànɡ

shēnɡ

fǔ

huā

huá

huá

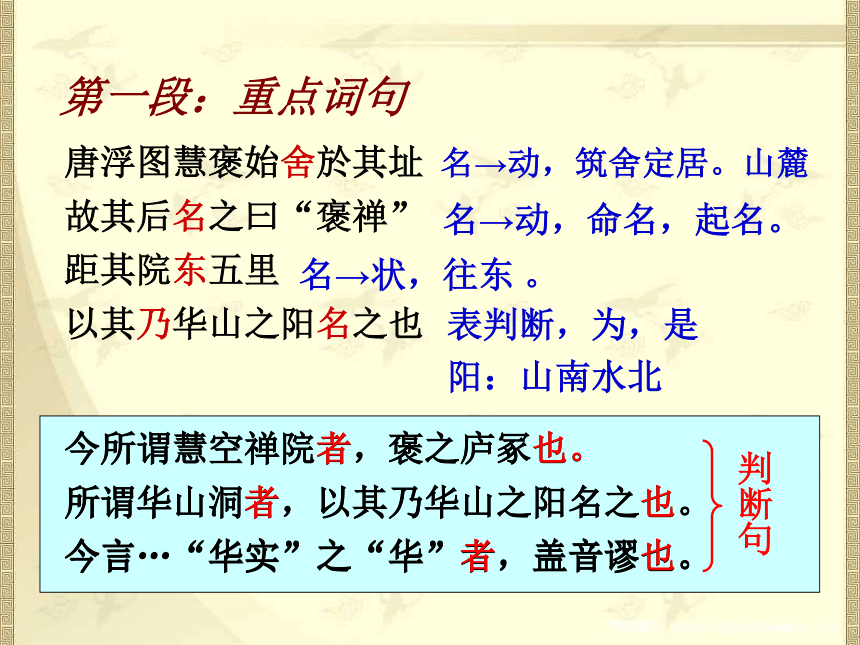

第一段:重点词句

唐浮图慧褒始舍於其址

故其后名之曰“褒禅”

距其院东五里

以其乃华山之阳名之也

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。

今言…“华实”之“华”者,盖音谬也。

名→动,筑舍定居。山麓

名→动,命名,起名。

名→状,往东 。

表判断,为,是

阳:山南水北

判断句

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。

今言…“华实”之“华”者,盖音谬也。

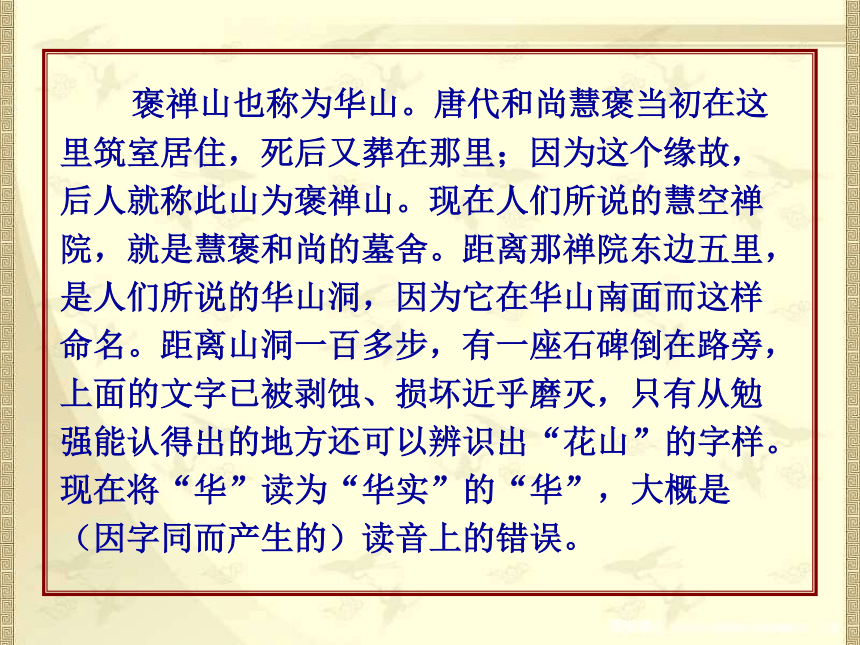

褒禅山也称为华山。唐代和尚慧褒当初在这里筑室居住,死后又葬在那里;因为这个缘故,后人就称此山为褒禅山。现在人们所说的慧空禅院,就是慧褒和尚的墓舍。距离那禅院东边五里,是人们所说的华山洞,因为它在华山南面而这样命名。距离山洞一百多步,有一座石碑倒在路旁,上面的文字已被剥蚀、损坏近乎磨灭,只有从勉强能认得出的地方还可以辨识出“花山”的字样。现在将“华”读为“华实”的“华”,大概是(因字同而产生的)读音上的错误。

为什么说“华( huá )山”是“音谬”?

汉字最初无“花”字,“花”小篆中写成 ,像花形;“花”是后起字,有此字后“花”与“华”分开,“华”才读“huá”。王安石认为碑文上的“花”是按照古音写的今字,仍然应读“huā”,而不应该读成“huá”。

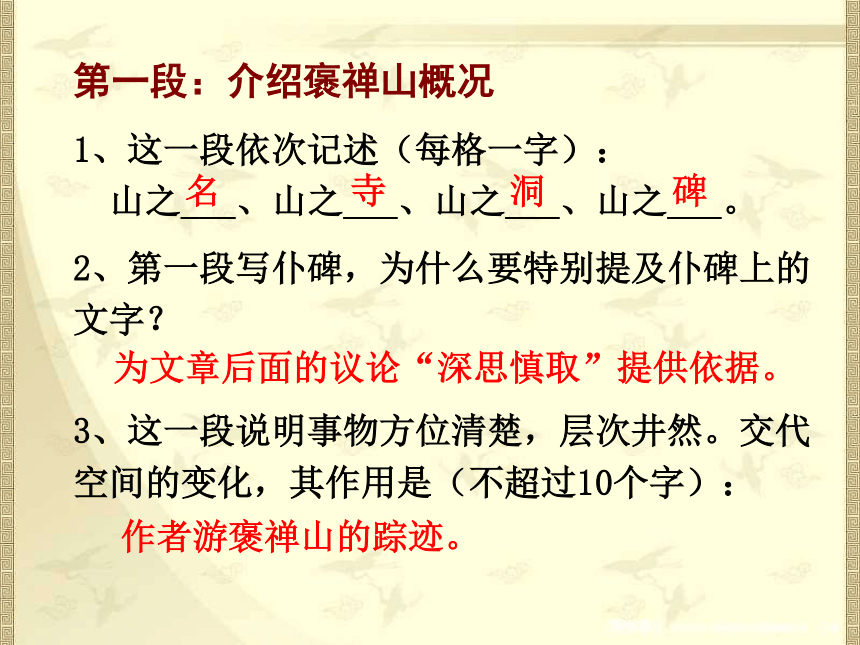

1、这一段依次记述(每格一字):

山之___、山之___、山之___、山之___。

名

寺

洞

碑

2、第一段写仆碑,为什么要特别提及仆碑上的文字?

为文章后面的议论“深思慎取”提供依据。

3、这一段说明事物方位清楚,层次井然。交代空间的变化,其作用是(不超过10个字):

作者游褒禅山的踪迹。

第一段:介绍褒禅山概况

有泉侧出

有穴窈然

问其深

则其好游者不能穷也

余与四人拥火以入

其进愈难,而其见愈奇

比好游者尚不能十一

则其至又加少矣

火尚足以明也

则或咎其欲出者

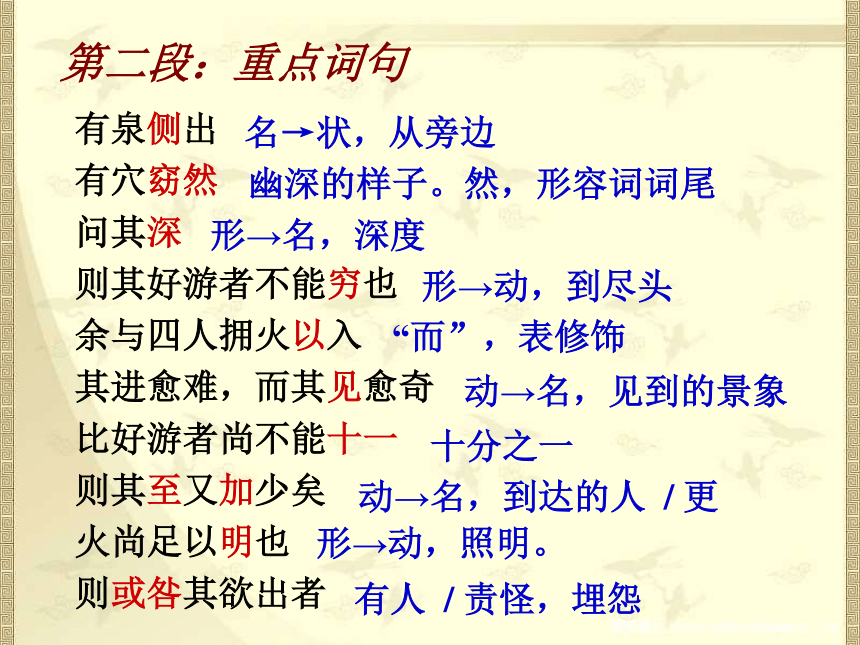

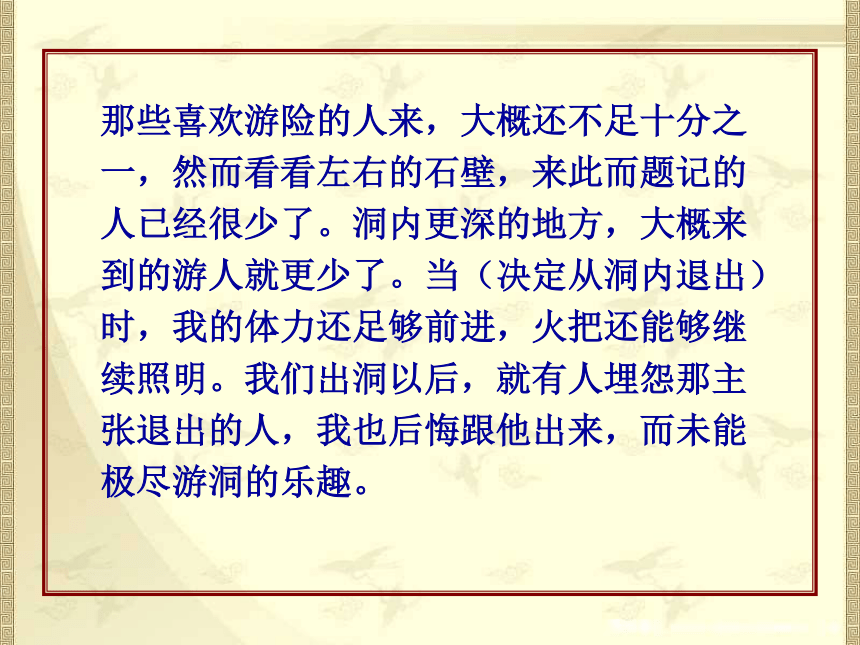

第二段:重点词句

名→状,从旁边

形→名,深度

形→动,照明。

幽深的样子。然,形容词词尾

形→动,到尽头

“而”,表修饰

动→名,见到的景象

十分之一

动→名,到达的人 / 更

有人 / 责怪,埋怨

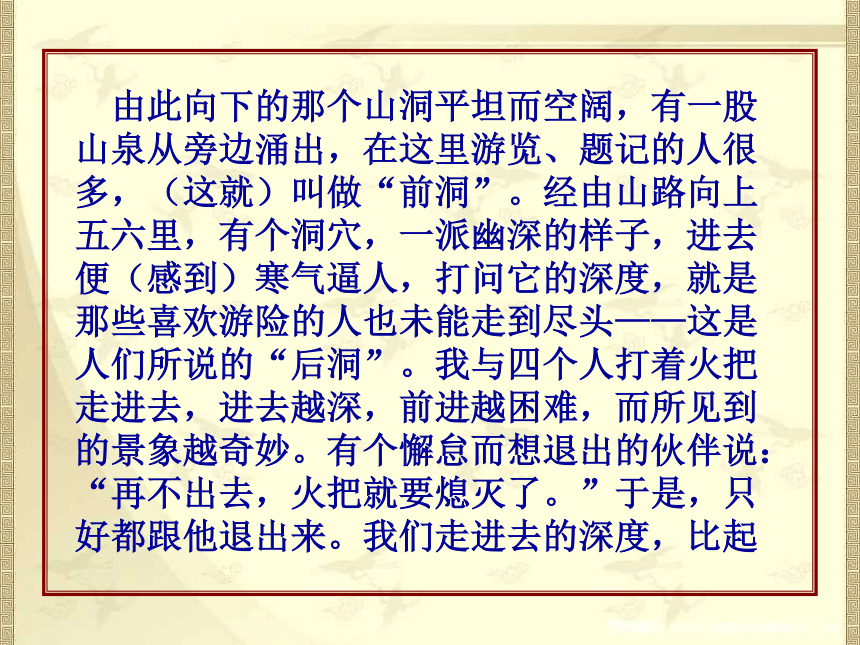

由此向下的那个山洞平坦而空阔,有一股山泉从旁边涌出,在这里游览、题记的人很多,(这就)叫做“前洞”。经由山路向上五六里,有个洞穴,一派幽深的样子,进去便(感到)寒气逼人,打问它的深度,就是那些喜欢游险的人也未能走到尽头——这是人们所说的“后洞”。我与四个人打着火把走进去,进去越深,前进越困难,而所见到的景象越奇妙。有个懈怠而想退出的伙伴说:“再不出去,火把就要熄灭了。”于是,只好都跟他退出来。我们走进去的深度,比起

那些喜欢游险的人来,大概还不足十分之一,然而看看左右的石壁,来此而题记的人已经很少了。洞内更深的地方,大概来到的游人就更少了。当(决定从洞内退出)时,我的体力还足够前进,火把还能够继续照明。我们出洞以后,就有人埋怨那主张退出的人,我也后悔跟他出来,而未能极尽游洞的乐趣。

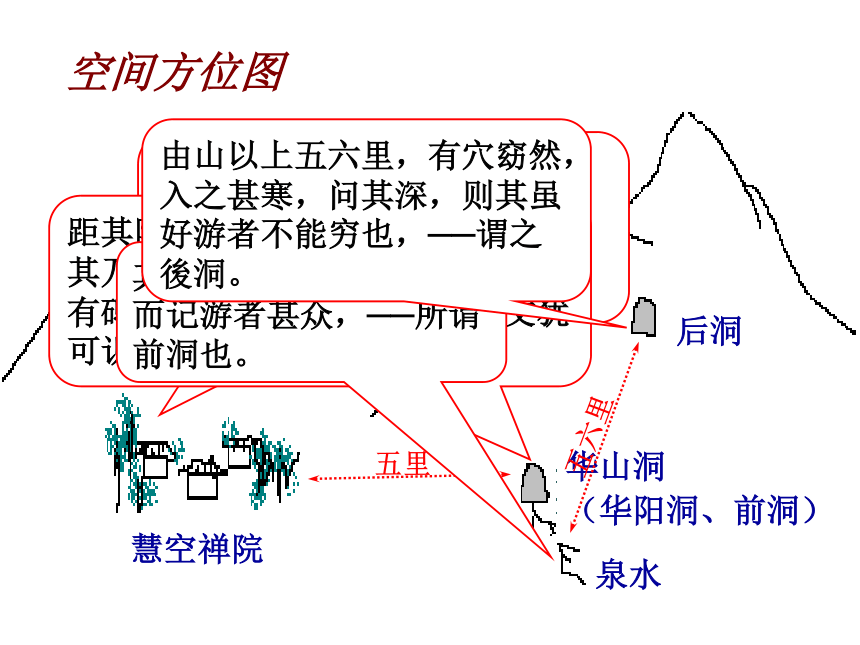

空间方位图

慧空禅院

慧空禅院

后洞

华山洞

(华阳洞、前洞)

泉水

褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍於其址,而卒葬之;以故其後名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

距其院东五里,所谓华阳洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百馀步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”。

五里

其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,──所谓前洞也。

由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其虽好游者不能穷也,──谓之後洞。

五六里

问题探究:

这一段主要为记游部分,作者游了那些地方?

结果怎样?

平旷

记游洞经过

追记后洞中所见

并表示遗憾心情

前洞

后洞

记游者甚众

窈、寒、深

记游者少

→

悔

1、作者写游洞经过,用了哪些对比?

⑴ 前洞的平旷——后洞的窈然

⑵ 前洞记游者甚众——

后洞的来而记之者甚少、其至又加少

⑶ “余所至”之浅——“好游者”所至

⑷ 进洞时“其见愈奇”的欣喜——

出洞后因“不得极夫游之乐”的懊悔

2、作者略写前洞,详写后洞并作对比的作用是什么?

为第二部分的议论作铺垫。

王安石的名言:

天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤。

华阳洞

褒禅寺

华阳洞

华阳洞

华阳洞

华阳洞

华阳洞

华阳洞

华阳洞

于是予有叹

往往有得

以其求思之深而无不在

夷以近……险以远

古人之观于天地

非常之观

常在于险远

至于幽暗昏惑而无物以相之

第三段:重点词句

心得,收获,名词

因为 / 并且,连词

而且,表并列,连词

观察,动词

不平常 / 景观,名词

到达 / 帮助

形→名,危险遥远的地方

对于/这件事

至于幽暗昏惑

于人为可讥

其孰能讥之乎

不随以止也

此余之所得也

形→名,让人迷惑的地方

难道,副词,表反问语气

第三段:重点词句

对于 / 是,算得上,动词

此余之所得也

=不随(之)以止也。省略句

判断句

于是我有所感慨。古人观察天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有所得益,是因为他们探究、思考深邃而且广泛。平坦而又近的地方,前来游览的人便多;危险而又远的地方,前来游览的人便少。但是世上奇妙雄伟、珍异奇特、非同寻常的景观,常常在那险阻、僻远,少有人至的地方,所以,不是有意志的人是不能到达的。(虽然)有了志气,也不盲从别人而停止,但体力不足的,

也不能到达。有了志气与体力,也不盲从别人、有所懈怠,但到了那幽深昏暗、令人迷乱的地方却没有必要的物件来支持,也不能到达。可是,力量足以达到目的(而未能达到),在别人(看来)是可以讥笑的,在自己来说也是有所悔恨的;尽了自己的主观努力而未能达到,便可以无所悔恨,这难道谁还能讥笑吗?这就是我这次游山的收获。

1.古人为何“往往有得”?

2.在现实中,“夷以近”与“险以远”两种情形的结果如何?

3.要到达“奇伟、瑰怪、非常之观”,需要哪些条件

以其求思之深而无不在也

夷以近——游者众

险以远——至者少

有志

有力

有物

力与物也重要,但有时难以强求,只有“尽吾志才能“无悔”、无“可讥”。

余之所得

古人求思

奇观常在险远

有志

有力

有物

尽吾志 无悔矣

结构

深

无不在

《为李进同志题所摄庐山仙人洞照》

毛泽东

暮色苍茫看劲松,

乱云飞渡仍从容。

天生一个仙人洞,

无限风光在险峰。

第四段:重点词句

又以悲夫古书之不存

后世之谬其传

而莫能名者

何可胜道也哉

此所以学者不可以不深思

又以悲夫古书之不存。

弄错,使…错,使动用法

没有人 / 名→动,识其本名

……的原因/求学的人

尽,完 / 说,动词

因为

此所以学者不可以不深思而慎取之也。

=又以(之)悲夫古书之不存。

省略句

判断句

我对于那座倒地的石碑,又感叹古代刻写的文献未能存留,后世讹传而无人弄清其真相的事,哪能说得完呢?这就是学者不可不深入思考而谨慎地援用资料的缘故。

在本段中作者表达了怎样的观点?

这一观点是怎样演绎而来的?

仆 碑

其文漫灭

音 谬

古书之不存

谬 其 传

何可胜道也哉

观点:学者不可以不深思而慎取之也

逻辑严密

第四段:写由仆碑而得的感悟

——议

第五段:补叙同游者

同游者的姓名没有出现在正文里,而是记在这段文字中,这样写有什么好处?

这样写在文尾,能使行文简洁,避免横生枝节,这也是古人写游记常用的格式。

同游的四个人是:庐陵人萧君圭,字君玉;长乐人王回,字深父;我的弟弟安国,字平父;安上,字纯父。至和元年七月,临川人王安石记。

文章脉络:

游褒禅山记

记叙

议论

议论的基础

记叙的深化

游华山洞的心得

借仆碑抒发感慨

褒禅山命名的由来

游洞的经过

尽吾志而不能至者,可以无悔矣

学者不可不深思而慎取之

课堂小结

本文把______和______两个不同的事物联系起来,借______的体验,说明了处事、治学都要“________”和“________ ”的道理。

游山

治学

游山

尽吾志

深思慎取

作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明了无论是治学还是处事,都必须具有百折不挠的意志和“深思而慎取”的态度,以及只有这样才能取得成功的道理。

归纳主题

本文是王安石34岁(1054年)时的作品。

1058年他给宋仁宗上万言书,主张变法,改革政治。

1070年拜相,不顾保守派的反对,积极推行新法。

1086年司马光执政,废尽新法,王安石忧愤去世。

强调“权时之变”,反对因循保守。列宁称其为

“中国十一世纪的改革家”。

身体力行

写作特点

1、因事见理,叙议结合

本文不同于一般的游记,不重山川风物之美的描写和景物的叙述,或者寄托某种情致怀抱,而重在借景生论,因事说理,以说理为目的。

文章以记游作比喻,因事说理,以小见大。准确而充分地阐述了一种人生哲理,给人以思想上的内涵启发,使完美的形式和思想和谐统一。

全文即事明理。记游,处处为议论埋下伏笔;议论,句句与记叙相呼应。“记”为“议”提供形象依据,“议”是“记”的最后升华。二者相得益彰,浑然一体,平中见奇,别开生面。

2、重点突出,详略得当

第一部分

记游

第二部分

议论

1.介绍褒禅山概况

略

2.记华山洞经过

详

山

碑

略

详

前洞和后洞概况

游后洞经过

前洞

后洞

经过

补叙经过、

写心情

华山洞的心得

借仆碑抒发感慨

议志

议力

议物

略

略

略

略

略

详

详

详

详

详

→

→

→

→

→

→

→

→

↑

↑

↑

→

总结文言虚词“其”的用法

1 代词

(1)人称代词,相当于“他 他们 它”

例“以其求思之深而无不在也”

“以其乃华山之阳名之也”

(2)人称代词,表领属关系,作“它(他)的”讲

例:“然视其左右,来而记之者已少”

(3)第一人称,我、自己

例“余亦悔其随之而不得极夫游之乐也”

(4)指示代词,那、那些

例:“其好游者不能穷也”

2 副词

(1)表示反问的语气,可译为“难道”

例:“其孰能讥之乎?”

(2)表示测度的语气,可译为“大概”

例:“其皆出于此乎?”

(3)表示婉商语气,可译为“希望”

例:“汝其勿悲”

(4)表期望语气,可译为“一定不要”

例:“而其无忘乃父之志”

3.连词

(1)用于并列的分句,表示选择,可译为

“还是”、“是……还是……。”

例:“呜呼!其真无马耶,其真不知马也 ”

(2)用于表示假设,可译为“如果”。

例:“其如是,孰能御之? ”

(3)表假设

例:其济,君之灵也

4.助词 ,无实义

例:“既其出,则或咎其欲出者 ”

例: “路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”

助词

人称代词

其

“ ”字的用法

第三人称

第二人称

第一人称

指示代词

这,那

其中

表选择:是… …还是… …

表假设:如果,假如

代词

连词

副词

表商量:还是

表反问:难道

表揣测:大概

表祈使:一定

调节音节,不翻译

指代对象

知识归纳

——一词多义

以其乃华山之阳

今其智乃反不能及

良乃入,具告沛公

质于齐,兵乃出

家祭无忘告乃翁

日初出大如车盖

盖失强援,不能独完

英才盖世,众士仰慕

盖其又深,则其至又加少也

乃

盖

副词,表判断,是

副词,竟然,居然

连词,于是

连词,才 代词,你,你的

名词,车盖

连词,表原因,因为

动词,超过,胜过

副词,大概

知识归纳

——一词多义

有碑仆道

所以传道授业解惑也

于是废先王之道

何可胜道也哉

策之不以其道

独其为文犹可识

文理有疏密

属予作文以记之

文过饰非

道

文

名词,路,道路

名词,道理

名词,学说,主张

动词,说,讲

名词,方法

名词,文字

名词,纹路

名词,文章

动词,掩饰

知识归纳

——一词多义

理固宜然

吴广以为然

有穴窈然

然视其左右

此余之所得也

古人…往往有得

不得极夫游之乐也

此言得之

然

得

代词,如此,这样

形容词,对,正确。

形容词词尾,… …的样子

连词,但,但是。

动词,得到

名词,心得,收获

动词,能够

形容词,适宜,正确

1、非常之观

2、至于幽暗昏惑而无物以相之

3、此所以学者不可以不深思而慎取之也

古:不同寻常

今:程度副词,很、十分

古:到达(某地)

今:表示达到某种程度或另提起一事

知识归纳

——古今异义

古:求学的人,治学的人

今:在某些方面有较深的学问的人

1、谈谈这篇散文的记游特点,并针对本文第四段提出的有关做人和做学问的道理,请用“做学问宜深思而慎取”作为论点,写一个标准的议论文段。

2、背诵第三自然段。

在初中我们学过哪些用文言文写作的游记?其共同点是什么?

《岳阳楼记》、《小石潭记》、《醉翁亭记》……

共同点:“记”是一种文体,指游记。抓住山川风物的特点,表现山水景物之美,抒发作者感情,一般以叙为主,感为辅。

游褒禅山记

王安石

王安石(1021—1086),北宋临川人,字介甫,号半山,世称临川先生,谥号文。世称王荆公、王文公。北宋杰出的政治家、思想家、文学家、改革家,唐宋八大家之一。被列宁誉为是“中国十一世纪伟大的改革家”。王安石以“务为有补于世”的“适用”观点视为文学创作的根本,有力地推动了北宋诗文革新运动的发展,他的作品多揭露时弊、反映社会矛盾,具有较浓厚的政治色彩。

背景知识

公元1051——1054年,王安石任舒州(现在安徽省潜山县)通判,1054年(宋仁宗至和元年)4月,辞职回家探亲,在归途中游览了山峦起伏,有泉有洞,风景秀美的褒禅山,同年7月以追记形式写下此文。

1、庐冢( )

2、今言“华( )”如“华( )

实”之“华( )”者

3、盖音谬( )也

4、有穴窈( )然

5、则或咎( )其欲出者

6、无物以相( )之

7、何可胜( )道也哉

8、王回深父( )

朗读正音

zhǒnɡ

miù

yǎo

jiù

xiànɡ

shēnɡ

fǔ

huā

huá

huá

第一段:重点词句

唐浮图慧褒始舍於其址

故其后名之曰“褒禅”

距其院东五里

以其乃华山之阳名之也

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。

今言…“华实”之“华”者,盖音谬也。

名→动,筑舍定居。山麓

名→动,命名,起名。

名→状,往东 。

表判断,为,是

阳:山南水北

判断句

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。

今言…“华实”之“华”者,盖音谬也。

褒禅山也称为华山。唐代和尚慧褒当初在这里筑室居住,死后又葬在那里;因为这个缘故,后人就称此山为褒禅山。现在人们所说的慧空禅院,就是慧褒和尚的墓舍。距离那禅院东边五里,是人们所说的华山洞,因为它在华山南面而这样命名。距离山洞一百多步,有一座石碑倒在路旁,上面的文字已被剥蚀、损坏近乎磨灭,只有从勉强能认得出的地方还可以辨识出“花山”的字样。现在将“华”读为“华实”的“华”,大概是(因字同而产生的)读音上的错误。

为什么说“华( huá )山”是“音谬”?

汉字最初无“花”字,“花”小篆中写成 ,像花形;“花”是后起字,有此字后“花”与“华”分开,“华”才读“huá”。王安石认为碑文上的“花”是按照古音写的今字,仍然应读“huā”,而不应该读成“huá”。

1、这一段依次记述(每格一字):

山之___、山之___、山之___、山之___。

名

寺

洞

碑

2、第一段写仆碑,为什么要特别提及仆碑上的文字?

为文章后面的议论“深思慎取”提供依据。

3、这一段说明事物方位清楚,层次井然。交代空间的变化,其作用是(不超过10个字):

作者游褒禅山的踪迹。

第一段:介绍褒禅山概况

有泉侧出

有穴窈然

问其深

则其好游者不能穷也

余与四人拥火以入

其进愈难,而其见愈奇

比好游者尚不能十一

则其至又加少矣

火尚足以明也

则或咎其欲出者

第二段:重点词句

名→状,从旁边

形→名,深度

形→动,照明。

幽深的样子。然,形容词词尾

形→动,到尽头

“而”,表修饰

动→名,见到的景象

十分之一

动→名,到达的人 / 更

有人 / 责怪,埋怨

由此向下的那个山洞平坦而空阔,有一股山泉从旁边涌出,在这里游览、题记的人很多,(这就)叫做“前洞”。经由山路向上五六里,有个洞穴,一派幽深的样子,进去便(感到)寒气逼人,打问它的深度,就是那些喜欢游险的人也未能走到尽头——这是人们所说的“后洞”。我与四个人打着火把走进去,进去越深,前进越困难,而所见到的景象越奇妙。有个懈怠而想退出的伙伴说:“再不出去,火把就要熄灭了。”于是,只好都跟他退出来。我们走进去的深度,比起

那些喜欢游险的人来,大概还不足十分之一,然而看看左右的石壁,来此而题记的人已经很少了。洞内更深的地方,大概来到的游人就更少了。当(决定从洞内退出)时,我的体力还足够前进,火把还能够继续照明。我们出洞以后,就有人埋怨那主张退出的人,我也后悔跟他出来,而未能极尽游洞的乐趣。

空间方位图

慧空禅院

慧空禅院

后洞

华山洞

(华阳洞、前洞)

泉水

褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍於其址,而卒葬之;以故其後名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

距其院东五里,所谓华阳洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百馀步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”。

五里

其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,──所谓前洞也。

由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其虽好游者不能穷也,──谓之後洞。

五六里

问题探究:

这一段主要为记游部分,作者游了那些地方?

结果怎样?

平旷

记游洞经过

追记后洞中所见

并表示遗憾心情

前洞

后洞

记游者甚众

窈、寒、深

记游者少

→

悔

1、作者写游洞经过,用了哪些对比?

⑴ 前洞的平旷——后洞的窈然

⑵ 前洞记游者甚众——

后洞的来而记之者甚少、其至又加少

⑶ “余所至”之浅——“好游者”所至

⑷ 进洞时“其见愈奇”的欣喜——

出洞后因“不得极夫游之乐”的懊悔

2、作者略写前洞,详写后洞并作对比的作用是什么?

为第二部分的议论作铺垫。

王安石的名言:

天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤。

华阳洞

褒禅寺

华阳洞

华阳洞

华阳洞

华阳洞

华阳洞

华阳洞

华阳洞

于是予有叹

往往有得

以其求思之深而无不在

夷以近……险以远

古人之观于天地

非常之观

常在于险远

至于幽暗昏惑而无物以相之

第三段:重点词句

心得,收获,名词

因为 / 并且,连词

而且,表并列,连词

观察,动词

不平常 / 景观,名词

到达 / 帮助

形→名,危险遥远的地方

对于/这件事

至于幽暗昏惑

于人为可讥

其孰能讥之乎

不随以止也

此余之所得也

形→名,让人迷惑的地方

难道,副词,表反问语气

第三段:重点词句

对于 / 是,算得上,动词

此余之所得也

=不随(之)以止也。省略句

判断句

于是我有所感慨。古人观察天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有所得益,是因为他们探究、思考深邃而且广泛。平坦而又近的地方,前来游览的人便多;危险而又远的地方,前来游览的人便少。但是世上奇妙雄伟、珍异奇特、非同寻常的景观,常常在那险阻、僻远,少有人至的地方,所以,不是有意志的人是不能到达的。(虽然)有了志气,也不盲从别人而停止,但体力不足的,

也不能到达。有了志气与体力,也不盲从别人、有所懈怠,但到了那幽深昏暗、令人迷乱的地方却没有必要的物件来支持,也不能到达。可是,力量足以达到目的(而未能达到),在别人(看来)是可以讥笑的,在自己来说也是有所悔恨的;尽了自己的主观努力而未能达到,便可以无所悔恨,这难道谁还能讥笑吗?这就是我这次游山的收获。

1.古人为何“往往有得”?

2.在现实中,“夷以近”与“险以远”两种情形的结果如何?

3.要到达“奇伟、瑰怪、非常之观”,需要哪些条件

以其求思之深而无不在也

夷以近——游者众

险以远——至者少

有志

有力

有物

力与物也重要,但有时难以强求,只有“尽吾志才能“无悔”、无“可讥”。

余之所得

古人求思

奇观常在险远

有志

有力

有物

尽吾志 无悔矣

结构

深

无不在

《为李进同志题所摄庐山仙人洞照》

毛泽东

暮色苍茫看劲松,

乱云飞渡仍从容。

天生一个仙人洞,

无限风光在险峰。

第四段:重点词句

又以悲夫古书之不存

后世之谬其传

而莫能名者

何可胜道也哉

此所以学者不可以不深思

又以悲夫古书之不存。

弄错,使…错,使动用法

没有人 / 名→动,识其本名

……的原因/求学的人

尽,完 / 说,动词

因为

此所以学者不可以不深思而慎取之也。

=又以(之)悲夫古书之不存。

省略句

判断句

我对于那座倒地的石碑,又感叹古代刻写的文献未能存留,后世讹传而无人弄清其真相的事,哪能说得完呢?这就是学者不可不深入思考而谨慎地援用资料的缘故。

在本段中作者表达了怎样的观点?

这一观点是怎样演绎而来的?

仆 碑

其文漫灭

音 谬

古书之不存

谬 其 传

何可胜道也哉

观点:学者不可以不深思而慎取之也

逻辑严密

第四段:写由仆碑而得的感悟

——议

第五段:补叙同游者

同游者的姓名没有出现在正文里,而是记在这段文字中,这样写有什么好处?

这样写在文尾,能使行文简洁,避免横生枝节,这也是古人写游记常用的格式。

同游的四个人是:庐陵人萧君圭,字君玉;长乐人王回,字深父;我的弟弟安国,字平父;安上,字纯父。至和元年七月,临川人王安石记。

文章脉络:

游褒禅山记

记叙

议论

议论的基础

记叙的深化

游华山洞的心得

借仆碑抒发感慨

褒禅山命名的由来

游洞的经过

尽吾志而不能至者,可以无悔矣

学者不可不深思而慎取之

课堂小结

本文把______和______两个不同的事物联系起来,借______的体验,说明了处事、治学都要“________”和“________ ”的道理。

游山

治学

游山

尽吾志

深思慎取

作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明了无论是治学还是处事,都必须具有百折不挠的意志和“深思而慎取”的态度,以及只有这样才能取得成功的道理。

归纳主题

本文是王安石34岁(1054年)时的作品。

1058年他给宋仁宗上万言书,主张变法,改革政治。

1070年拜相,不顾保守派的反对,积极推行新法。

1086年司马光执政,废尽新法,王安石忧愤去世。

强调“权时之变”,反对因循保守。列宁称其为

“中国十一世纪的改革家”。

身体力行

写作特点

1、因事见理,叙议结合

本文不同于一般的游记,不重山川风物之美的描写和景物的叙述,或者寄托某种情致怀抱,而重在借景生论,因事说理,以说理为目的。

文章以记游作比喻,因事说理,以小见大。准确而充分地阐述了一种人生哲理,给人以思想上的内涵启发,使完美的形式和思想和谐统一。

全文即事明理。记游,处处为议论埋下伏笔;议论,句句与记叙相呼应。“记”为“议”提供形象依据,“议”是“记”的最后升华。二者相得益彰,浑然一体,平中见奇,别开生面。

2、重点突出,详略得当

第一部分

记游

第二部分

议论

1.介绍褒禅山概况

略

2.记华山洞经过

详

山

碑

略

详

前洞和后洞概况

游后洞经过

前洞

后洞

经过

补叙经过、

写心情

华山洞的心得

借仆碑抒发感慨

议志

议力

议物

略

略

略

略

略

详

详

详

详

详

→

→

→

→

→

→

→

→

↑

↑

↑

→

总结文言虚词“其”的用法

1 代词

(1)人称代词,相当于“他 他们 它”

例“以其求思之深而无不在也”

“以其乃华山之阳名之也”

(2)人称代词,表领属关系,作“它(他)的”讲

例:“然视其左右,来而记之者已少”

(3)第一人称,我、自己

例“余亦悔其随之而不得极夫游之乐也”

(4)指示代词,那、那些

例:“其好游者不能穷也”

2 副词

(1)表示反问的语气,可译为“难道”

例:“其孰能讥之乎?”

(2)表示测度的语气,可译为“大概”

例:“其皆出于此乎?”

(3)表示婉商语气,可译为“希望”

例:“汝其勿悲”

(4)表期望语气,可译为“一定不要”

例:“而其无忘乃父之志”

3.连词

(1)用于并列的分句,表示选择,可译为

“还是”、“是……还是……。”

例:“呜呼!其真无马耶,其真不知马也 ”

(2)用于表示假设,可译为“如果”。

例:“其如是,孰能御之? ”

(3)表假设

例:其济,君之灵也

4.助词 ,无实义

例:“既其出,则或咎其欲出者 ”

例: “路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”

助词

人称代词

其

“ ”字的用法

第三人称

第二人称

第一人称

指示代词

这,那

其中

表选择:是… …还是… …

表假设:如果,假如

代词

连词

副词

表商量:还是

表反问:难道

表揣测:大概

表祈使:一定

调节音节,不翻译

指代对象

知识归纳

——一词多义

以其乃华山之阳

今其智乃反不能及

良乃入,具告沛公

质于齐,兵乃出

家祭无忘告乃翁

日初出大如车盖

盖失强援,不能独完

英才盖世,众士仰慕

盖其又深,则其至又加少也

乃

盖

副词,表判断,是

副词,竟然,居然

连词,于是

连词,才 代词,你,你的

名词,车盖

连词,表原因,因为

动词,超过,胜过

副词,大概

知识归纳

——一词多义

有碑仆道

所以传道授业解惑也

于是废先王之道

何可胜道也哉

策之不以其道

独其为文犹可识

文理有疏密

属予作文以记之

文过饰非

道

文

名词,路,道路

名词,道理

名词,学说,主张

动词,说,讲

名词,方法

名词,文字

名词,纹路

名词,文章

动词,掩饰

知识归纳

——一词多义

理固宜然

吴广以为然

有穴窈然

然视其左右

此余之所得也

古人…往往有得

不得极夫游之乐也

此言得之

然

得

代词,如此,这样

形容词,对,正确。

形容词词尾,… …的样子

连词,但,但是。

动词,得到

名词,心得,收获

动词,能够

形容词,适宜,正确

1、非常之观

2、至于幽暗昏惑而无物以相之

3、此所以学者不可以不深思而慎取之也

古:不同寻常

今:程度副词,很、十分

古:到达(某地)

今:表示达到某种程度或另提起一事

知识归纳

——古今异义

古:求学的人,治学的人

今:在某些方面有较深的学问的人

1、谈谈这篇散文的记游特点,并针对本文第四段提出的有关做人和做学问的道理,请用“做学问宜深思而慎取”作为论点,写一个标准的议论文段。

2、背诵第三自然段。

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒