第2章 对环境的察觉 单元练习卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章 对环境的察觉 单元练习卷(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-04-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

七下科学第二单元对环境的察觉练习

一、选择题(每题2分,共40分)

1.“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”为什么远去的帆船会越来越小,直至消失呢?以下对其原因的分析中错误的是( )

A.看远处的帆船时,睫状肌处于舒张的状态

B.看远处的帆船时,晶状体曲度变小

C.帆船离晶状体越远,视网膜上成的像越小

D.近处的帆船在视网膜上成放大的像,远处的帆船在视网膜上成缩小的像

2.关于光的反射,下列说法正确的是( )

A.当入射光线与镜面的夹角是20°时,反射角也是20°

B.入射光线靠近法线时,反射光线也靠近法线

C.入射角增大5°时,反射光线与入射光线的夹角也增大5°

D.镜面反射遵循光的反射定律,漫反射不遵循光的反射定律

3.课间常见到同学在校园漫步散心。当你从拱形石桥的一端走向另一端时,你在水中所成像的大小将( )

A.不断变大B.先变小,后变大C.不发生变化 D.先变大,后变小

4.如图所示,一条光线经空气和玻璃的界面时发生反射和折射现象,则下列判断正确的是( )

A.AA′为界面,其上方为空气 B.AA′为界面,其下方为空气

C.BB′为界面,其右方为空气 D.BB′为界面,其左方为空气

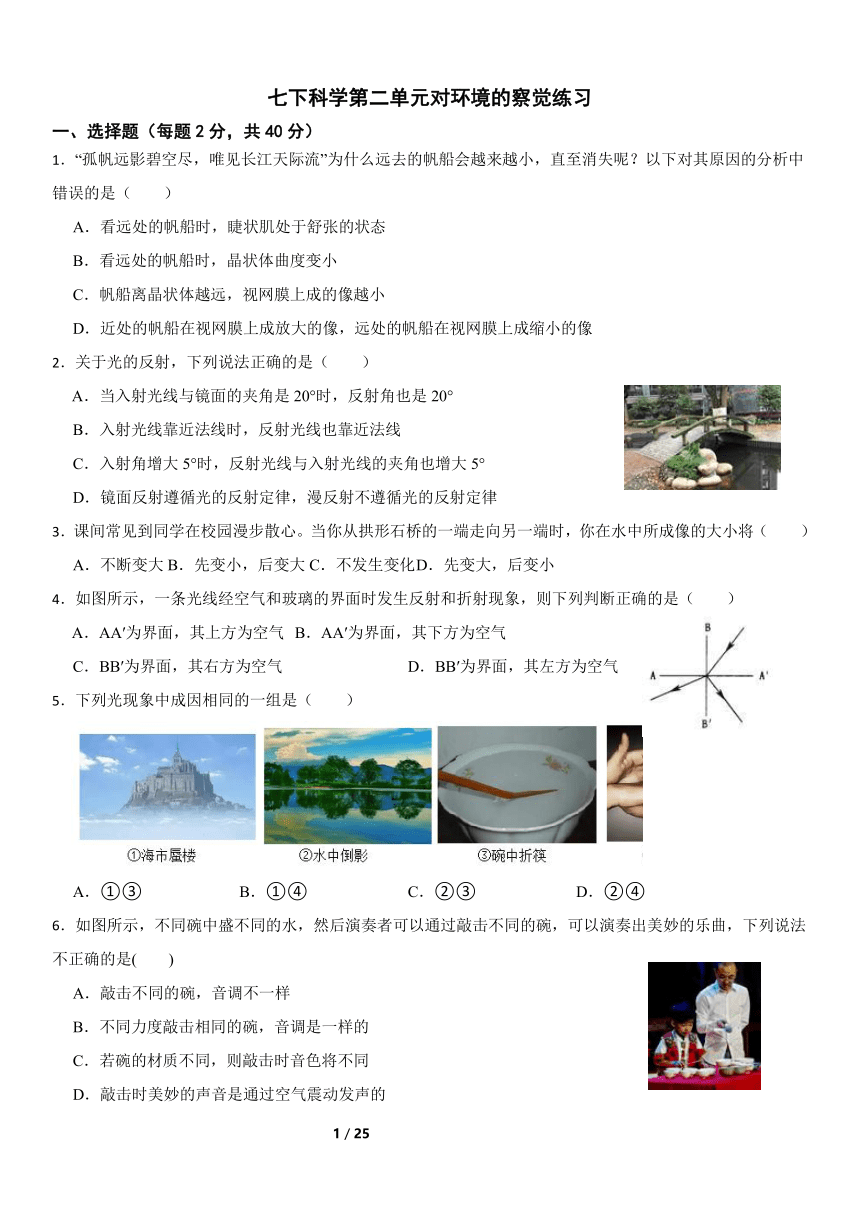

5.下列光现象中成因相同的一组是( )

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

6.如图所示,不同碗中盛不同的水,然后演奏者可以通过敲击不同的碗,可以演奏出美妙的乐曲,下列说法不正确的是( )

A.敲击不同的碗,音调不一样

B.不同力度敲击相同的碗,音调是一样的

C.若碗的材质不同,则敲击时音色将不同

D.敲击时美妙的声音是通过空气震动发声的

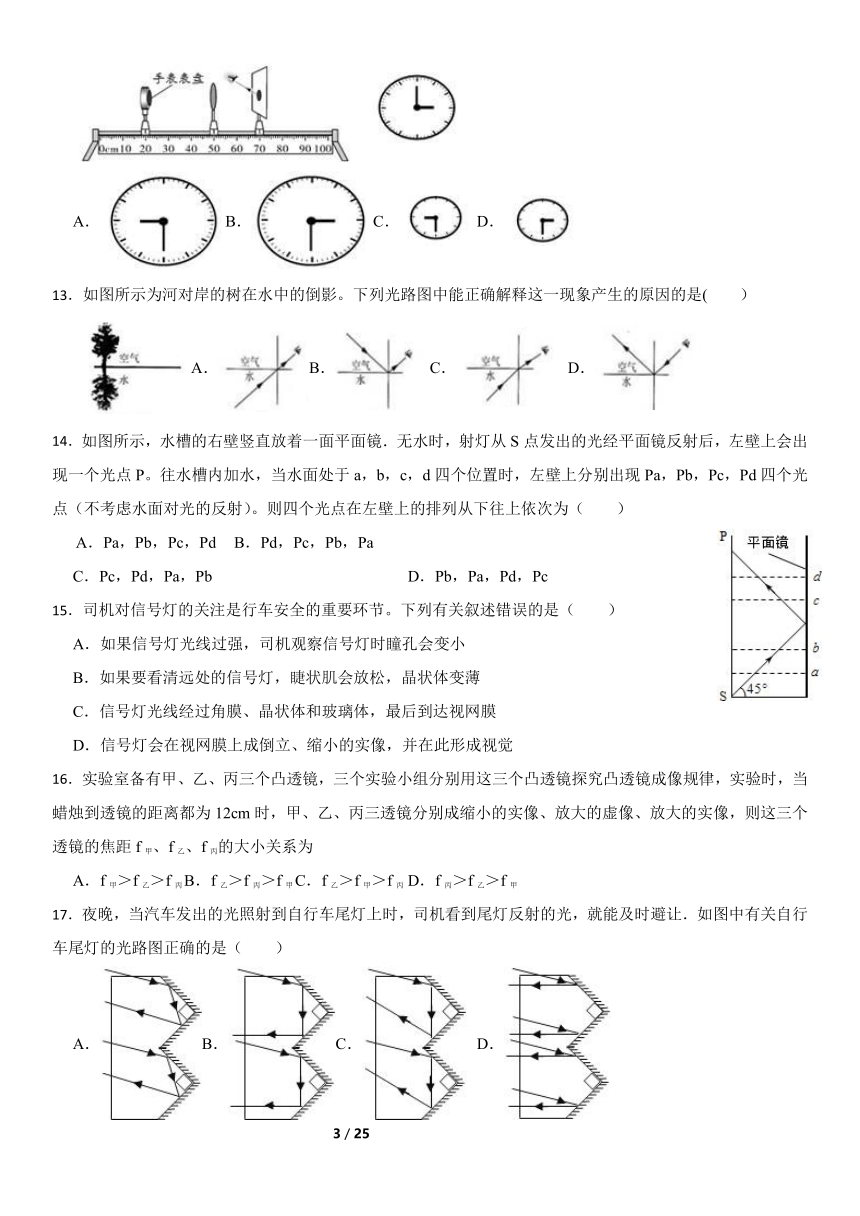

7.小丁在“探究凸透镜成像规律”的实验中,用米尺在水平桌面上画一直线并标明刻度,将透镜固定在50cm处,蜡烛位于透镜左侧的某一位置。小丁首先在60cm处观察到像,如图甲;之后在60cm处固定一平面镜,眼睛在蜡烛上方向平面镜看去,如图乙。下列说法中错误的是( )

A.平面镜的作用是改变光线的传播方向B.该凸透镜的焦距一定小于 5cm

C.甲图中,观察到的是正立、放大的虚像D.可以通过平面镜看到原蜡烛放大的虚像

8.某荷花池水深2m,有一蜻蜓立于距水面0.5m处的荷尖上,如图所示。则下列分析正确的是( )

A.蜻蜓在水中的像距水面1.5m B.蜻蜓在水中的像是光的折射形成的虚像

C.荷叶呈现绿色是因为它吸收了绿色的光 D.荷花池底看起来比实际的2m要浅一些

9.如图所示,平面镜OM与ON 镜面之间夹角为a,在两平面镜角平分线上有一个点光源S,如果要保证S发出的任意一条光线最多只能产生四次反射,则α的最小值是 ( )

A.30° B.40° C.50° D.60°

10.下列结构对功能的自述,不合理的是( )

A.B.C.D.

11.日晷主要是根据日影的位置来确定当时的时间,是我国古代较为普遍使用的计时工具,也是古人智慧的体现。下列现象与日晷中的指针影子形成原理相同的( )

A.玻璃幕墙光污染B.雨后的彩虹

C.月食的形成D.露珠下的叶脉

12.在“探究凸透镜的成像特点”实验中,所用凸透镜的焦距为f,光屏是用表面涂有白漆的铁板制成。小明把夜光显示的手表置于光具座上,移动光屏,当手表与光屏分别处于如图甲所示的位置时,小明看到光屏上呈现清晰的像。若此时手表表盘指针位置如图乙所示,则小明看到光屏上呈现的像为下图中的( )

A.B.C. D.

13.如图所示为河对岸的树在水中的倒影。下列光路图中能正确解释这一现象产生的原因的是( )

A.B.C. D.

14.如图所示,水槽的右壁竖直放着一面平面镜.无水时,射灯从S点发出的光经平面镜反射后,左壁上会出现一个光点P。往水槽内加水,当水面处于a,b,c,d四个位置时,左壁上分别出现Pa,Pb,Pc,Pd四个光点(不考虑水面对光的反射)。则四个光点在左壁上的排列从下往上依次为( )

A.Pa,Pb,Pc,Pd B.Pd,Pc,Pb,Pa

C.Pc,Pd,Pa,Pb D.Pb,Pa,Pd,Pc

15.司机对信号灯的关注是行车安全的重要环节。下列有关叙述错误的是( )

A.如果信号灯光线过强,司机观察信号灯时瞳孔会变小

B.如果要看清远处的信号灯,睫状肌会放松,晶状体变薄

C.信号灯光线经过角膜、晶状体和玻璃体,最后到达视网膜

D.信号灯会在视网膜上成倒立、缩小的实像,并在此形成视觉

16.实验室备有甲、乙、丙三个凸透镜,三个实验小组分别用这三个凸透镜探究凸透镜成像规律,实验时,当蜡烛到透镜的距离都为12cm时,甲、乙、丙三透镜分别成缩小的实像、放大的虚像、放大的实像,则这三个透镜的焦距f甲、f乙、f丙的大小关系为

A.f甲>f乙>f丙B.f乙>f丙>f甲C.f乙>f甲>f丙 D.f丙>f乙>f甲

17.夜晚,当汽车发出的光照射到自行车尾灯上时,司机看到尾灯反射的光,就能及时避让.如图中有关自行车尾灯的光路图正确的是( )

A.B.C. D.

18.如图是一张二维码的图片,手机信息时代,“扫一扫”成为一种新时尚。手机扫描二维码的原理是:手机扫描二维码,相当于给二维码拍一张照片,识别软件正是依靠颜色的深浅来完成对二维码识别,关于涉及到的科学知识,下列说法正确的是( )

A.二维码中各个区域对各种色光的反射能力相同

B.扫描仪获取二维码信息,是二维码反射的光经过摄像头对光的折射而成虚像

C.当扫描获取二维码信息,能将接收的折射光转换成数字信号

D.扫描仪能识别二维码本身发出的亮暗不同的光

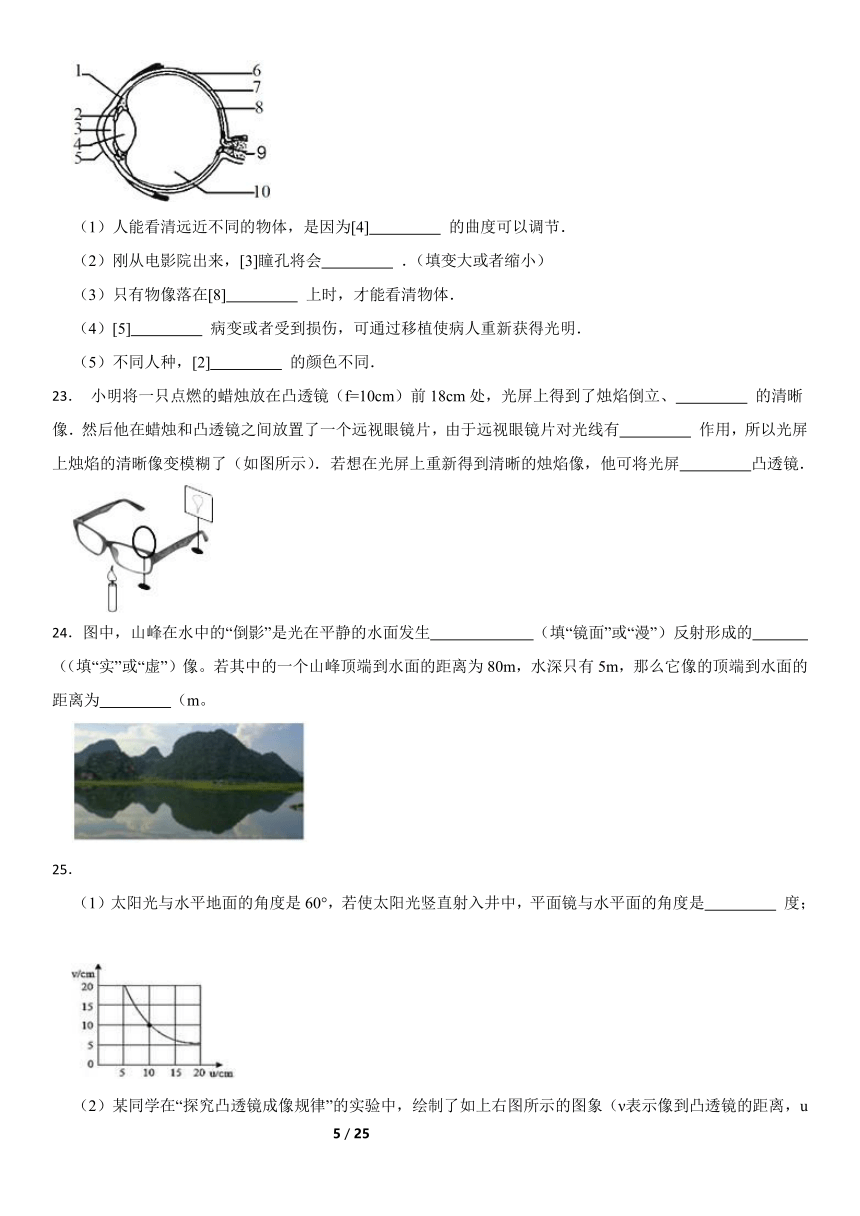

19.如图是小新同学检查视力时的情景,下列说法正确的( )

A.镜中视力表的像是光的直线传播形成的

B.镜中视力表的像比视力表小,左右相反

C.镜中视力表的像到小新的距离为5m

D.小新和其他同学都能看到检查的医生是因为光的镜面反射

20.在探究凸透镜成像规律的实验中,我们发现像距v和物距u是一一对应的,在如图所示的四个图线中,能正确反映凸透镜成像规律的应该是 ( )

A.图线A B.图线B C.图线C D.图线D

二、填空题(每空1分,共 39分)

21.如图所示是一位小朋友在照镜子(平面镜)。

(1)小朋友看不到被镜子遮住的物品,是因为光在同一均匀介质中 。

(2)小朋友通过镜面所成的像在 (填“镜面前”“镜面上”或”镜面后”)。

22. 如图是人的眼球结构示意图,请据图回答问题:

(1)人能看清远近不同的物体,是因为[4] 的曲度可以调节.

(2)刚从电影院出来,[3]瞳孔将会 .(填变大或者缩小)

(3)只有物像落在[8] 上时,才能看清物体.

(4)[5] 病变或者受到损伤,可通过移植使病人重新获得光明.

(5)不同人种,[2] 的颜色不同.

23. 小明将一只点燃的蜡烛放在凸透镜(f=10cm)前18cm处,光屏上得到了烛焰倒立、 的清晰像.然后他在蜡烛和凸透镜之间放置了一个远视眼镜片,由于远视眼镜片对光线有 作用,所以光屏上烛焰的清晰像变模糊了(如图所示).若想在光屏上重新得到清晰的烛焰像,他可将光屏 凸透镜.

24.图中,山峰在水中的“倒影”是光在平静的水面发生 (填“镜面”或“漫”)反射形成的 ((填“实”或“虚”)像。若其中的一个山峰顶端到水面的距离为80m,水深只有5m,那么它像的顶端到水面的距离为 (m。

25.

(1)太阳光与水平地面的角度是60°,若使太阳光竖直射入井中,平面镜与水平面的角度是 度;

(2)某同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中,绘制了如上右图所示的图象(ν表示像到凸透镜的距离,u表示物体到凸透镜的距离),用该凸透镜作放大镜使用时,被观察的物体到透镜的距离在 m以内;把物体从距凸透镜5cm处移动到距凸透镜20cm处的过程中,像的大小将 选填“变大”、“变小”、“先变小再变大”、“先变大再变小” 。

26.探究不透明物体的颜色,小明做了如下实验:

(1)如图所示,让太阳光穿过纸板的狭缝射到三棱镜上,经三棱镜分解后的彩色光带通过蓝色玻璃板,在白纸上观察到的光带颜色是 。

(2)用绿色的纸屏直接吸收经棱镜色散后的彩色光带,观察到纸屏上出现的颜色是 。

(3)实验结论:不透明物体的颜色跟被它反射的色光的颜色 ,吸收跟物体颜色 (填“相同”或“不相同”)的色光。

27.2022年5月9日,北京天空出现日晕景观。

(1)在5000m的高空,水蒸气遇冷形成小冰晶,太阳光照射小冰晶后,分解成红、橙、黄、绿、 、靛、紫七种颜色的光,这样太阳周围就出现一个巨大的彩色光环,称为“光晕”。

(2)这种景象说明太阳光是 (选填“单色光”或“复色光)

(3)日晕的形成与彩虹的形成原理相同,都是光的 现象

28.如图所示,在“观看水中的硬币”活动中,把一枚硬币固定在空杯的底部,找一个角度使你刚好看不到硬币的最右端A点。保持眼睛和杯子的位置不变,在同学逐渐把水加入到杯中的过程中,硬币上的B点和C点能先后被你看到。

(1)你所看到的水中硬币是一个变 的虚像。

(2)图中画出了刚看到C点时光的传播示意图,入射角是αC;如果刚看到B点时的入射角是αB,则αB αC。

29.科学来源于生活,生活处处都是科学知识。

(1)我们能从不同方向看到本身不发光的物体,是由于光射到物体上时,发生了 的缘故。对应的视觉这个感觉是在 中形成的。

(2)同学们漫步在风光旖旎的雾江平湖畔,同时看到了水中的矫健雄鹰和欢

快鱼群,看到水中的雄鹰是由于光的 形成的,水中的鱼群是由于光 的 形成的。

30.

(1)在古城挖掘过程中,工作人员巧妙地引用太阳光水平照入挖掘隧道,解决了挖掘时的采光问题,如图甲所示,请画出平面镜的位置,并补全光路。

(2)在图乙中画出通过透镜的折射光线。

31.如图为水位测量仪的示意图。A点与光屏PQ在同一水平面上,从A点发出的一束与水平面成45°角、方向不变的激光,经水面反射后,在光屏上的B点处形成一个光斑,光斑位置随水位变化而发生变化。

(1)A点与光屏在水中所成的像是 (选填“虚”或“实”)像;

(2)若光斑B向左移动了1m,说明水位是 (选填“上升”或“下降”)了。

32.随着现代科技的进步,我们目前已经能够借助人工电子耳来改善这些病人界的声音。

(1)看电视文艺节目时,你能听到演员优美动听的歌声。那么,接受声波信息的感受器位

于 内;听觉产生的部位是

(2)听觉的形成过程:(请完成下列图解)

(3)借助人工电子耳植入术的帮忙,可以将外界的 转为电流,直接刺激 ,使得病人可以感受到外界的声音。

三、实验探究题(每空1分,共12分)

33.小金同学在做“探究平面镜成像的特点”实验。

[实验器材]:1mm厚和2mm厚的两块玻璃板、两根完全相同的蜡烛1和2、刻度尺、白纸、火柴等实验器材可供选择。

[实验操作]:将点燃蜡烛:1放在玻璃板前,再拿一支外形相同且点燃的蜡烛2.竖直在玻璃板后面移动,人眼一直在玻璃板的前侧观察,直至蜡烛2与蜡烛1的像完全重合。

请根据要求,完成下列问题。.

(1)小金先选用摩2mm的玻璃板进行实验,结果观测到蜡烛1通过玻璃板在不同的位置成两个清晰的像,产生这种现象的原因是: ;

(2)最后小金选择较薄的1mm厚的玻璃板代替平面镜来研究平面镜成像的特点,优点在于既能看到蜡烛1的像,又能看到后面的蜡烛2,其原理为 (填字母);

A.两者都是光的反射形成的B.前者是光的折射形成的,后者是光的反射形成的

C.两者都是光的折射形成的.D.前者是光的反射形成的,后者是光的折射形成的

(3)实验中,若他将玻璃板向左倾斜,如图乙所示,观察到蜡烛1的像的大致位置在图乙中的: (选填“①”或“②”)处;

(4)为确定像的虚实,需在蜡烛2位置放一个光屏,并在图丙中的 处观察光屏上是否有像(选填“A”、“B”、“C”或“D”)。

34.小科同学利用光具座等器材(如图甲)探究凸透镜成像规律。记录实验数据,并将结果绘制成图乙。

(1)根据乙图,当物距为37.5cm时的像距为 cm。

(2)实验过程中,随着蜡烛的燃烧,烛焰的像会偏离光屏中心,下列哪些操作方法可以让像重新居中: 。

A.小心将蜡烛适当往上移动 B.小心将蜡烛适当往下移动

C.将凸透镜适当往上移动 D.将凸透镜适当往下移动

E.将光屏适当往上移动 F.将光屏适当往下移动

(3)利用凸透镜成像规律可以制成“人脸识别测温一体机”(如图丙) ,一体机内成像部分结构和原理可简化为图丁,要使一体机中的像变大,a大小应如何变化 (a表示镜头到人的距离,b表示镜头到像的距离),此时该凸透镜所成的像是 。(多选)

A.是实像B.是虚像C.放大的D.缩小的E.正立的F.倒立的

(4)为了确认该凸透镜的焦距,小科进行了如下探索,他将镜面垂直于阳光,在凸透镜下面放上白纸(纸、镜平行),将透镜中心与白纸的间距s与对应的同规格白纸被引燃的时间t,绘制了图线戊。由图可判断该凸透镜的焦距f为 厘米。

35.研究凸透镜成像规律的实验课上,小晴同学想:凸透镜成实像时,焦距大小对所成像的大小有什么影响呢?于是她利用如图装置开展研究(刻度未标出),下表是她提供的实验数据,根据实验数据回答:

实验 次数 焦距 f(cm) 物距 u(cm) 烛焰高度 (cm) 像距 v(cm) (?) (cm)

1 5 30 4 6 0.8

2 10 30 4 15 2

3 15 30 4 30 4

4 20 30 4 60 8

(1)刚开始实验时,发现烛焰的像成在光屏下端,想要使像成在光屏中心,该如何调节光屏的高度? 。

(2)调整好后,进行实验。表格空白处的“?”应填

。

(3)根据表中数据得出的初步结论为 。

四、解答题(第36题3分,第37题每空1分,共9分)

36.同学在参观学校微格教室的时候,发现教室和观测室的中间有一块玻璃,玻璃旁贴有一张使用说明,如图甲所示。经老师介绍,单向透视膜层与普通镜子相似,对光线有较好的反射效果。同学按照要求调整微格教室的照明,发现在教室,玻璃像一块镜子,他能清晰看到自己的像,却无法看到观测室的物体,而在观测室,他能清楚看到教室内的物体。请你结合所学光学知识,解释同学所观察到的现象。

37.在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

(1)如图①所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球弹跳起来,它说明了 。

(2)如图②所示,为了验证(1)中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是: 。

(3)如图③所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起.该实验能说明 可以传声。

(4)如图④所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,听到声音越来越小,由此推理可知: 。

答案解析部分

1.【答案】D

【解析】【分析】凸透镜的成像规律。当物距大于二倍焦距时成缩小倒立的实像;当物距小于二倍焦距时成放大倒立的实像;当物距等于二倍焦距时成等大倒立的实像。

【解答】A、B:看远处的帆船时,睫状肌舒张使得晶状体曲度变小,让光更发散使得像刚好成在视网膜上,A、B正确,不符合题意;

C:帆船离晶状体越远,物距越大所以像距越小,像越小,C正确,不符合题意;

D:近处的帆船还是在二倍焦距之外,所以帆船在视网膜上成缩小的像,D错误,符合题意。

故答案为:D。

2.【答案】B

【解析】【解答】当入射光线与镜面的夹角是20°时,入射角是70°,反射角也是70°,故A错;

入射光线靠近法线时,入射角减小,反射角也减小,则反射光线靠近法线。故B正确;入射角增大5°时,反射角也增大5°,反射光线与入射光线的夹角也增大10°,故C错;镜面反射和漫反射都是光的反射现象,都遵循光的反射定律,故D错。

故选B

【分析】光的反射规律:反射光线和入射光线在同一平面内,反射光线与入射光线分居在法线两侧,入射光线与法线的夹角叫入射角,反射光线与法线的夹角叫反射角,反射角等与入射角;镜面反射和漫反射都是光的反射现象,都遵循光的反射定律。

3.【答案】C

【解析】【分析】根据平面镜成像的特点解答。平面镜成像的特点:像与物休大小相等;与物体到镜面的距离相等;它们的连线与镜面垂直。

【解答】平静的水面相当于平面镜,由平面镜成像的特点可知,物体在平面镜中成的像的像始终与物体大小相等,所以,从拱形石桥的一端走向另一端时,人在水中所成像的大小不变。

故答案为:C。

4.【答案】C

【解析】【解答】在发生反射和折射时,反射光线和入射光线在同种介质中,折射光线在另一种介质中,所以BB′为界面,从图中可以看出折射角小于入射角,所以光是从空气射入玻璃,界面右方是空气。

故选C

【分析】光的折射规律:折射光线、入射光线和法线在同一平面内;折射光线与入射光线分居法线两侧;当光从空气斜射入其他介质中时,折射角小于入射角;光从玻璃斜射入空气,折射角大于入射角。

5.【答案】A

【解析】【分析】从光的角度分析各个现象的成因即可。

【解答】海市蜃楼是光的折射现象,水中倒影是光的反射现象,碗中折筷是光的折射现象,墙上手影是光沿直线传播现象,则成因相同的是①③,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

6.【答案】D

【解析】【分析】声音是由物体震动产生的,声音有三要素,分别是音调、响度、音色。声音的音调跟物体振动频率(即物体振动快慢)有关,频率越高,音调就越高,频率越低,音调就越低;声音的响度跟物体振动幅度有关,振动幅度越大,声音的响度就越大,除此之外,响度还与人距离声源的远近有关,距声源越远,声音越分散,声音的响度也越小。音色是声音的品质与特色,不同发声体的材料、结构不同,发出的音色就不同。

【解答】A、碗中装有不同体积的水,敲击时碗和水振动发出声音,碗中装的水越少,振动的频率就越高,音调就越高,反之,水越多,音调越低,因此敲击不同的的碗,音调不一样,故A正确,但不符合题意;

B、用不同力度去敲碗,碗和水的振动幅度不同,但是频率仍然相同,因此音调是一样的,不一样的是响度,故B正确,但不符合题意;

C、音色与发声体材料和结构有关,因此碗的材质不同,敲击时的音色自然就不同,故C正确,但不符合题意;

D、敲击时美妙的声音是通过碗和水振动发声的,故D错误,但符合题意;

故选D。

7.【答案】B

【解析】【分析】(1)平面镜的作用:可以改变光线的传播方向 , 也可以成像;

(2)根据凸透镜成像的特点:当物距大于2倍焦距时,物体成的像为倒立、缩小的实像,物体的像在焦距与2倍焦距之间;当物体在焦距与2倍焦距之间时,物体成的像为倒立、放大的实像,物体的像在2倍焦距之外;物体到透镜的距离小于焦距时 , 光屏上不会出现物体的像 , 但从物体的异侧通过透镜可以看到一个正立、放大的虚像;物体离透镜越远,光屏上的像离透镜越近 。

【解答】A、平面镜的作用是改变光线的传播方向,A正确,不合题意;

B、甲由图中观察到的是正立、放大的虚像 , 可以知道该凸透镜的焦距一定大于5cm , B符合题意;

C、在甲图中小丁同学观察到的是正立、放大的虚像,C正确,不合题意;

D、由乙图可以知道,蜡烛在凸透镜的一倍焦距以内 , 可以成正立、放大的虚像 , 该虚像经平面镜又可以成与虚像等大的虚像,D正确,不合题意。

故答案为:B。

8.【答案】D

【解析】【分析】(1)物体在平面镜中所成的像到镜面的距离和物体到镜面的距离相等;

(2)平面镜中所成的像是光的反射形成的虚像;

(3)透明物体的颜色由它透过的色光决定;不透明物体的颜色由它反射的色光决定;

(4)从空气中看水中的物体,由于光的折射,它的虚像比实际的位置要浅一些。

【解答】A.水面相当于平面镜,蜻蜓距离水面0.5m,那么它的像距离水面也是0.5m,故A错误;

B.蜻蜓在水中的像是光的反射形成的虚像,故B错误;

C.荷叶呈现绿色是因为它反射绿光,吸收其它颜色的光,故C错误;

D.由于光的折射,荷花池底看起来比实际的2m要浅一些,故D正确。

故选D。

9.【答案】B

【解析】【分析】 根据平面镜成像特点分别作出入射光线SA和反射光线AB;设入射光线与任意平面的夹角为β,则第一次反射后射出的光 线 与平面的夹角也为β,当第二次反射时候,入射光线与水平面的夹角,同理,可以推出第二次反射出来的光线与水平面 的夹角,要使第五次反射不发生,需要180°-3α-β≤α,又因为β是外角,然后解不等式即可得出结论。

【解答】S发出的任意一条光线最多只能产生四次反射,根据平面镜成像特点分别作出入射光线 SA 和反射光线AB,如图所示:设入射光线 SA 与平面镜MO的夹角为β,则反射光线 AB与平面镜MO的夹角为β;当第二次入射时,原来的反射光线AB 即为入射光线,则AB与平面镜 NO的夹角为α+β,反射光线 BC与平面镜NO的夹角为α+β,光线 CD与平面镜MO 的夹角为 180°-2α-β;光线 CD与平面镜NO的夹角为光线 SD与平面镜NO的夹角为180°—3α-β。要使第五次反射不发生,则而又因为β的最小值为 ,两式联立解得a≥40°, 故B正确,A、C、D错误。

故选B。

10.【答案】C

【解析】【分析】(1)近视的原因主要是眼球的前后径过长或晶状体曲度过大,来自远处物体的光聚焦在视网膜前,使物像模糊不清。

(2)凸面镜使平行光束发散,凹面镜使平行光束会聚。

(3)物体呈现各种色彩也是因为它能反射不同颜色的光。例如,呈红色的物体是因为它只反射 ( 或透过 ) 红色光,而其他颜色的光几乎都被吸收了。

(4)人有各种不同的感觉器官,它们是人类了解和认识世界的“窗口”。例如,人们用眼来感受光,用耳来感受声音,用鼻来感受气味……人的感觉器官和感受器感受到环境的刺激时会发出信息,信息沿着神经传到大脑,大脑作出分析,产生视觉、听觉、味觉、嗅觉和皮肤感觉等相应的感觉。

【解答】A、凹透镜对光线有发散作用,近视眼时成像在视网膜的前方,通过将凹透镜作为镜片,使成像在视网膜上,说法合理。

B、凸面镜使平行光束发散,所以能够扩大观察的视野,说法合理。

C、绿叶呈绿色,是因为它只反射绿光而吸收了其它颜色的光,说法不合理。

D、眼是人体的视觉器官,能够接受光的刺激,说法合理。

故答案为:C

11.【答案】C

【解析】【分析】分析各个选项中包含的光学原理即可。

【解答】日晷中的指针影子形成原理为光的直线传播。

A.玻璃幕墙光污染,原因为光的反射,故A不合题意;

B.雨后的彩虹,形成原理为光的色散,故B不合题意;

C.月食的形成,形成原理为光的直线传播,故C符合题意;

D.露珠下的叶脉,形成原理为光的折射,故D不合题意。

故选C。

12.【答案】D

【解析】【分析】根据凸透镜成像的特点分析判断。

【解答】 一般情况下,我们观察物体和光屏上的像时,都是从同一侧进行的。以这幅图片为例,当我们从手表的左侧观察光屏上的像时,成像的特点表现为“上下颠倒,左右相反”,由于手表上的时针是向右的,所以光屏上看到的像的时针就是向左的。但是手表是不透明的,我们看手表时只能从手表的右侧看,这时看到的形状和从手表左侧看时时针的方向正好相反,即相当于从左侧看时指针向左。此时根据“倒立性”可知,光屏上的像的指针应该向右。由于原来手表的时针向右,看到光屏上像的时针也向右,所以实际效果为“上下颠倒而左右不颠倒”,故应选D。

故选D。

13.【答案】B

【解析】【分析】光的反射是指光射到两种不同的介质时,便有部分光自界面射回原介质中的现象。反射光线与入射光线、法线在同一平面。 河对岸的树在水中的倒影 属于反射现象。

【解答】树木在水中倒影,是因为来自岸上树木的光线斜射到水面上发生反射,反射光线进入眼睛,所以才能观察到对岸的树木在水中的倒影,故B正确D错误,AC图中光线来自水中,且光是直线传播或发生光的折射,故AC错误。故选B。

14.【答案】A

【解析】【分析】根据光的折射定律和光的反射定律分别作出往水槽内加水,当水面处于a,b,c,d四个位置时,左壁上分别出现Pa,Pb,Pc,Pd四个光点即可做出选择。

【解答】往水槽内加水,当水面处于a时,光线经水面发生折射,此时折射角大于入射角,当折射光线射到右壁上,再发生反射,射到左壁的Pa点上(如图甲)。同理,当水面处于b时,光线经水面发生折射,此时折射角大于入射角,当折射光线射到右壁上,再发生反射,射到左壁的Pb点上(如图乙)。当光c、d两点时,先发生反射,再发生折射,射到左壁的 Pc,Pd 上(如图丙、丁),四幅图画在一个图上。如图综合:

故答案为:A

15.【答案】D

【解析】【分析】此题涉及到眼与光的有关知识。眼球的相关结构;当光线过强时我们的

瞳孔会变小;深刻理解光的成像规律。

【解答】A 眼睛上的瞳孔是光线的通道,起到调节光线的作用,当光线过强时我们的瞳孔会变小以减少光线的进入,A叙述正确,不符合题意;

B当

信号灯 离我们远时,像距会比较小,要让像落到视网膜上就得让光稍发散一点点,所以 睫状肌放松使晶状体曲度变小,叙述正确,不符合题意;

C眼球的结构从外到内依次是

角膜、晶状体、玻璃体和视网膜,叙述正确,不符合题意;

D视觉是在大脑皮层形成的,叙述错误,符合题意。

故答案为:D

16.【答案】B

【解析】【解答】物距相同,甲凸透镜成倒立、缩小的实像,u>2f甲,所以f甲< u/2= 12cm/2=6cm;

乙凸透镜成正立、放大的虚像,u<f乙;所以f乙>u=12cm;

丙凸透镜成倒立、放大的实像,2f丙>u>f丙,所以12cm=u>f丙> =u/2=6cm;

所以,f乙>f丙>f甲;

故选B。

【分析】根据各凸透镜成像性质确定物距和焦距的关系,求出各凸透镜焦距的取值范围。

17.【答案】A

【解析】【解答】根据光的反射定律,当光线入射到自行车尾灯上时,两次反射的光路如图,可以看到,最后的反射光线CD与入射光线AB平行;

故选A。

【分析】首先知道入射光线射到自行车尾灯上,要经过两次反射;其次,根据自行车尾灯是互相垂直的平面镜组成。

18.【答案】C

【解析】【分析】本题考查光的反射现象以及物体颜色决定反射的光线,是一道基础题。解答此题从以下知识点入手:(1)数字型条码是黑白相间的图,黑色能够吸收任何颜色的色光,而白色则能够反射任何颜色的色光,收银员将条形码扫描器照射商品上的条形码,扫描器发出光线,根据条形码吸收和反射光的不同即产生与众不同的光信号转换成电流信号输送到电脑中;(2)不透明物体的颜色由它反射的色光决定,反射什么颜色的色光,物体就呈什么颜色。

【解答】(1)条形码黑白相间的条纹中,白色条纹能够反射所有色光,黑色条纹不反射光,故条形码的各个区域对各种色光的反射能力不同,故A错误;

(2)扫描仪获取二维码信息,是二维码反射的光经过摄像头对光的折射而成像之后,通过软件识别将光信号转换为电信号进而转换为数字信号,故B错误,C正确;

(3)条形码黑白相间的条纹中,白色条纹能够反射所有色光,黑色条纹不反射光,二维码本身不发光,故D错误。

故选C

19.【答案】C

【解析】【分析】1.镜面反射:平行光照射到光滑界面时,反射光线依然平行。2.漫反射:平行光照射到凹凸不平的界面时,反射光线向四面八方散开。3.漫反射和镜面反射一样遵循光的反射定律。4.平面镜成像特点:(1) 平面镜成的是虚像;(2) 像与物体大小相等;(3)像与物体到镜面的距离相等;(4)像与物体的连线与镜面垂直。另外,平面镜里成的像与物体左右倒置。

【解答】A. 镜中视力表的像是光的反射形成的;A错误;

B. 此现象属于平面镜成像,成正立的等大的虚像,所以镜中视力表的像比视力表相等,左右相反,B错误;

C. 视力表的像和视力表的距离是6m,人距视力表1m,所以镜中视力表的像到小新的距离为5m ,正确;

D. 小新和其他同学都能看到检查的医生是因为光的漫反射,D错误;

故答案为:C

20.【答案】D

【解析】【分析】(1)在凸透镜成像规律中可知,物距大于2倍焦距时,物体成缩小倒立的实像,此时物距变化范围是2f到无穷,像距的变化范围是f到2f;物距在2倍焦距时,物体成倒立等大的实验;物距在1倍焦距到2倍焦距之间时,物体成放大倒立的实像,此时物距变化范围是f到2f,像距的变化范围是2f到无穷。(2)凸透镜成像时,物距、像距、焦距符合公式: + = 。

【解答】A、因为A图线中,物距和像距始终相等,不符合凸透镜成像规律中的物距和像距的关系.故本选项不能正确反映凸透镜成像规律,A错误;

B、B图线中,随着物距的不断增大,像距在不断减小,不符合凸透镜成像规律中的物距和像距的关系.故本选项不能正确反映凸透镜成像规律,B错误;

C、图线C,当物距为15cm时,像距为15cm,由凸透镜成像规律可知,u=2f,v=2f,此时f=7.5cm,当物距为35cm时,像距为5cm,代入 + = ,故本选项不能正确反映凸透镜成像规律,C错误;

D、图线D,当物距为10cm时,像距为10cm,由凸透镜成像规律可知,u=2f,v=2f,此时f=5cm,当物距为30cm时,像距为6cm,代入 + = ,故本选项能正确反映凸透镜成像规律,D正确。

故答案为:D

21.【答案】(1)沿直线传播

(2)镜面后

【解析】【分析】(1)根据光沿直线传播的知识分析;

(2)根据平面镜成像的对称性分析。

【解答】(1)小朋友看不到被镜子遮住的物品,是因为光在同一均匀介质中沿直线传播。

(2)物体在平面镜中所成的像与物体关于平面镜对称,即小朋友在镜面前方,则对应的像在镜面后方。

22.【答案】(1)晶状体

(2)缩小

(3)视网膜

(4)角膜

(5)虹膜

【解析】【解答】(1)在眼球的结构中,图中4晶状体透明、有弹性,相当于照相机的镜头.睫状体内有平滑肌,通过平滑肌的收缩和舒张来调节晶状体的曲度,从而使眼睛能够看清远近不同的物体.

(2)图示中虹膜中央有3瞳孔,瞳孔的大小可以调节,能够控制进入眼球内的光线.光线强,瞳孔变小;光线弱,瞳孔变大.电影院里面的光线弱,瞳孔变大,才能看清;当我们从电影院走出来时,外面的光线强,因此瞳孔由大变小,才能减少外界光线对眼的刺激.

(3)正常人看远近不同的物体时,通过晶状体的调节作用,都能使远近不同的物体,反射来的光线汇聚在8视网膜上,形成清晰的物像.

(4)图示中的5角膜是无色透明的,利于光线的透入,如果角膜病变或受损,会影响光线进入眼球内部,使物像模糊不清,甚至失明,可以通过角膜移植来使病人得到恢复.

(5)图中2虹膜的中央有瞳孔,虹膜中含有许多色素细胞,在这些细胞中所含色素量的多少就决定了虹膜的颜色.东方人是有色人种,虹膜中色素含量多,所以,眼珠看上去呈黑色,因此被称为黑眼珠.

故答案为:(1)晶状体

(2)缩小

(3)视网膜

(4)角膜

(5)虹膜

【分析】眼球由眼球壁和内容物组成,眼球壁包括外膜、中膜和内膜,外膜由无色透明的角膜和白色坚韧的巩膜组成;中膜由虹膜、睫状体和脉络膜组成;内膜是含有感光细胞的视网膜;内容物由房水、晶状体、玻璃体组成.图示中的1是睫状体、2是虹膜、3是瞳孔、4是晶状体、5是角膜、6是巩膜、7是脉络膜、8是视网膜、9是视神经、10是玻璃体.

23.【答案】放大;会聚;靠近

【解析】【解答】解:已知f=10cm,则2f=20cm,蜡烛在凸透镜前18cm处,处于f和2f之间,成倒立放大的实像;

远视眼镜片是凸透镜,所以远视眼镜片对光线有会聚作用;

将远视眼镜片放在蜡烛和凸透镜之间,经过凸透镜的光线会比原来提前会聚成像,所以将光屏靠近凸透镜,才能在光屏上重新得到清晰的像.

故答案为:放大;会聚;靠近.

【分析】(1)当物距处于f和2f之间时,凸透镜成倒立放大的实像;

(2)远视镜片是凸透镜,对光线具有会聚作用,会使像提前形成.

24.【答案】镜面反射;虚;80

【解析】【分析】(1)平面镜的表面光滑平整,因此光线在上面发生镜面反射,而“倒影”就属于平面镜成像现象;

(2)水面相当于镜面,而像与物体关于平面镜对称。

【解答】(1)山峰在水中的“倒影”是光在平静的水面发镜面反射形成的虚像;

(2)水面相当于镜面,山峰相当于物体,因为山峰顶端到水面的距离为80m,所以根据“物像等距”可知,它像的顶端到水面的距离也是80m。

25.【答案】(1)75

(2)0.05;变小

【解析】【分析】(1)根据光的反射定律分析计算;

(2)当物距和像距相等时,此时u=v=2f,据此确定凸透镜的焦距,然后根据凸透镜的成像规律分析解答。

【解答】(1)如下图所示:

太阳光与水平地面成60°,阳光经反射后垂直射入井底,则入射光线和反射光线的夹角为:60°+90°=150°。根据“反射角等于入射角”可知,此时入射角为75°,那么∠1=90°-75°=15°,因此平面镜与水平面的夹角;60°+15°=75°。

(2)根据图片可知,当物距为10cm时,像距也是10cm,则u=v=2f=10cm,即凸透镜的焦距f=5cm。将它当作放大镜使用时,u把物体从距凸透镜5cm处移动到距凸透镜20cm处的过程中,此时物距增大,根据“物近像远大”可知,此时像将变小。

26.【答案】(1)蓝色

(2)绿色

(3)相同;不相同

【解析】【分析】(1)透明体的颜色由它透过的色光决定;

(2)不透明体的颜色由它反射的色光决定;

(3)根据前面的分析解答。

【解答】(1)蓝色玻璃板只能透过色光,其它色光被吸收,因此在白纸上观察到的光带颜色是蓝色。

(2)绿色的纸屏只能吸收绿色光,其它颜色的光被吸收,那么观察到纸屏上出现的颜色是绿色。

(3)实验结论:不透明物体的颜色跟被它反射的色光的颜色相同,吸收跟物体颜色不相同的色光。

27.【答案】(1)蓝

(2)复色光

(3)色散

【解析】【分析】(1)(3)根据光的色散的知识解答;

(2)根据光的色散现象的本质解答。

【解答】(1)在5000m的高空,水蒸气遇冷形成小冰晶,太阳光照射小冰晶后,分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的光,这样太阳周围就出现一个巨大的彩色光环,称为“光晕”。

(2)这种景象说明太阳光是复色光;

(3)日晕的形成与彩虹的形成原理相同,都是光的色散现象。

28.【答案】(1)浅

(2)=

【解析】【分析】(1)从水面上看到水中的物体,是光的折射形成的变浅的虚像;(2)根据眼睛和杯子的位置不变,可知折射光线方向不变,折射角也不变,在结合折射规律可判断出入射角的大小关系。

【解答】(1)来自硬币的光线从水中斜射入空气时发生折射,所以人眼所看到的水中硬币是一个位置变浅的虚像;

(2)保持眼睛和杯子的位置不变,在逐渐加水过程中,先后看到硬币上的B点和C点,折射光线不变,即折射角不变,根据光的折射规律可知,看到B点时的入射角αB和看到C点时的入射角αC不变,即αB=αc。

故答案为:(1)浅;(2)=。

29.【答案】(1)漫反射;大脑

(2)反射;折射

【解析】【分析】1.漫反射:发生在表面粗糙的物体上,平行光入射到物体表面上,反射光射向各个方向。

2.镜面反射:发生在表面光滑的物体上,平行光入射到物体表面上,反射光平行射出。(如:镜面、平静的水面、抛光的金属面)

3.光的反射:光射到物体表面时,有一部分光会被物体表面反射回来,这种现象叫光的反射。

4.光的折射:光从一种介绍射到另一种介质时,传播的方向会发生偏折,这种现象叫光的折射。

【解答】(1)我们能从不同方向看到本身不发光的物体,是由于光射到物体上时,发生了漫反射的缘故。对应的视觉这个感觉是在大脑中形成的。

(2)同学们漫步在风光旖旎的雾江平湖畔,同时看到了水中的矫健雄鹰和欢 快鱼群,看到水中的雄鹰是由于光的反射形成的,水中的鱼群是由于光的折射形成的。

30.【答案】(1)解:如图所示:

(2)解:如图所示:

【解析】【分析】(1)在光的反射现象中,法线为镜面的垂线,还是反射光线与入射光线夹角的角平分线,据此分析解答。

(2)根据凸透镜的三条特殊光线完成作图。

【解答】(1)①首先画出水平向左的反射光线,然后画出反射光线和入射光线夹角的角平分线,这就是法线;

②通过入射点作法线的垂线,这就是镜面的位置,如下图所示:

(2)①射向凸透镜光心的光线,传播方向不变;

②与主轴平行的光线,经过凸透镜后,折射光线经过另一侧的焦点,如下图所示:

31.【答案】(1)虚

(2)上升

【解析】【分析】(1)在平面镜成像中,由于像是由反射光线的反向延长线的交点形成,因此是虚像;

(2)根据光的反射定律完成作图,进而确定水位的变化情况。

【解答】(1)水面相当于平面镜,那么A点与光屏在水中的像是虚像;

(2)如下图所示:

因为入射角不变和平面镜的摆放角度不变,所以现在的反射光线和原来的反射光线是平行的,据此作出反射光线,入射光线和它的交点就是新的入射点,通过入射点作水平线就是平面镜,因此水位是上升的。

32.【答案】(1)耳蜗;大脑

(2)1鼓膜 2耳蜗 3听觉中枢

(3)声音;听觉神经

【解析】【解答】接受声波的感受器位于耳蜗,听觉产生的部位位于大脑,外界声波经过外耳道传到鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给大脑的一定区域(听觉中枢),人就产生了听觉。将外界的声音转化为电流直接刺激听觉神经,是的病人感受外界声音。

【分析】接受声波的感受器位于耳蜗,听觉产生的部位位于大脑,外界声波经过外耳道传到鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给听觉中枢,人就产生了听觉。

33.【答案】(1)玻璃板较厚,前后两个表面各成一个像

(2)D

(3)②

(4)C

【解析】【分析】(1)每块玻璃板都有前后两个面,光在这两个表面上发生两次反射,从而在前后方向上形成两个虚像。且玻璃板越厚,这两个像的距离越大。

(2)根据反射和折射的定义判断。

(3)根据平面镜成像的对称性判断;

(4)实像由实际光线会聚而成,可以成在光屏上;虚像不是由实际光线会聚而成,不能成在光屏上。

【解答】(1)小金先选用摩2mm的玻璃板进行实验,结果观测到蜡烛1通过玻璃板在不同的位置成两个清晰的像,产生这种现象的原因是:玻璃板较厚,前后两个表面各成一个像;

(2)蜡烛1发出的光在镜面上发生反射,因此它的像是反射形成的;镜子后面的蜡烛2发出的光线,从空气射入玻璃,再从玻璃射入空气,最后射入眼睛成像,因此发生的是折射,故选D。

(3)如下图所示,蜡烛实验中,若他将玻璃板向左倾斜,如图乙所示,观察到蜡烛1的像的大致位置在图乙中的②。

(4)将光屏放在蜡烛2的位置,在C点直接观察光屏,如果光屏上看到蜡烛的像,那么成的是实像,否则成的是虚像。

34.【答案】(1)25

(2)A;D;E

(3)适当减小;ADF

(4)15

【解析】【分析】(1)根据乙图确定对应的像距;

(2)根据凸透镜成像的规律分析判断;

(3)根据凸透镜成实像时“物近像远大,物远像近小”的规律分析。成实像时,如果像距大于物距,那么成放大的实像;如果像距小于物距,那么成缩小的实像。

(4)当凸透镜的焦点恰好在白纸上时,温度最高,则白纸被引燃的时间最短。

【解答】(1)根据图乙可知,当物距为37.5cm时,像距为25cm;

(2)随着蜡烛的燃烧,蜡烛火焰向下移动,根据成像的“倒立性”可知,此时像向上移动。

A.小心将蜡烛适当往上移动,根据成像的“倒立性”可知,此时像向下移动,可以回到光屏中央,故A符合题意;

B.小心将蜡烛适当往下移动 ,根据成像的“倒立性”可知,此时像向上移动,离光屏的中央更远,故B不合题意;

C.将凸透镜适当往上移动,则像也向上移动,离光屏的中央更远,故C不合题意;

D.将凸透镜适当往下移动,则像也向下移动,可以回到光屏的中央,故D符合题意;

E.将光屏适当往上移动,相当于像向下移动,可以回到光屏中央,故E符合题意;

F.将光屏适当往下移动,相当于像向上移动,离光屏的中央更远,故F不合题意。

故选ADE。

(3)要使一体机中的像变大,根据“物近像远大”的规律可知,此时镜头到人的距离要减小,即a适当减小。

根据图片可知,此时像距小于物距,则成倒立、缩小的实像,故选ADF。

(4)根据图片可知,当s=15cm时,引燃时间最短,则此时焦点在白纸上,则凸透镜的焦距f=15cm。

35.【答案】(1)将光屏往下移

(2)像高

(3)物距和物体高度相同时, 凸透镜的焦距越大,所成的实像也越大

【解析】【分析】1、凸透镜成像实验中,需要将焰心、透镜中心、光屏中心在同一高度,当三者不在同一高度时,蜡烛所成的像不在光屏的中心,影响对像的观察和像距、物距的测量;

2、根据研究的问题可知,实验中需要测量像的大小,题中主要通过像的高度来表示像的大小;

3、根据表中焦距数据的变化和所测得的像高度的变化可以得出相应的结论。

【解答】(1) 刚开始实验时,发现烛焰的像成在光屏下端,想要使像成在光屏中心,可以将光屏往下移;

(2)根据研究的问题可知,实验中需要测量像的大小,题中主要通过像的高度来表示像的大小。所以表格空白处的“?”应填像高;

(3)从表格数据可知,当焦距逐渐增大时,像的高度逐渐变大,所以可以得出的结论为:物距和物体高度相同时, 凸透镜的焦距越大,所成的实像也越大 。

故答案为:(1)将光屏往下移 (2)像高 (3) 物距和物体高度相同时, 凸透镜的焦距越大,所成的实像也越大

36.【答案】教室内亮时,一部分光线发生反射,所以小明能清晰看到自己的像,一部分光线穿过玻璃进入观测室,故观测室的人能清晰地看到教室内的物体,观测室较暗,故光线较少穿过玻璃,故教室的人看不清观测室内的物体。

【解析】【分析】①要看清物体,物体本身必须明亮;

②注意分析单向透视玻璃对不同方向光线的不同影响即可。

【解答】教室内亮时,一部分光线发生反射,所以小明能清晰看到自己的像,一部分光线穿过玻璃进入观测室,故观测室的人能清晰地看到教室内的物体,观测室较暗,故光线较少穿过玻璃,故教室的人看不清观测室内的物体。

37.【答案】(1)声音是由物体振动产生的

(2)在桌面上撒些小纸片(或其他轻小物体)

(3)空气

(4)真空不能传声

【解析】【分析】(1)音叉的振动不易观察到,但是借助与它接触的乒乓球的跳动,证实发声的音叉在振动;

(2)在桌面上放上一些轻小的物体,在敲击桌面时,桌面振动会引起这些物体跳动起来,借助它们的跳动,可以感知到桌面的振动。

(3)乒乓球跳动,说明左边的音叉在振动,即它获得了能量;由于左边的音叉没有被敲击,所以能量只能来自于右边的音叉。由于左边的音叉和右边的音叉没有相互接触,所以能量只能是通过空气传播的。

(4)空气越稀薄,声音越小,如果没有空气,那么声音就无法传播,据此得到结论。

【解答】(1)如图①所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球弹跳起来,它说明了声音是由物体振动产生的。

(2)如图②所示,为了验证(1)中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是:在桌面上撒些小纸片(或其他轻小物体)。

(3)如图③所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起.该实验能说明空气可以传声。

(4)如图④所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,听到声音越来越小,由此推理可知:真空不能传声。

1 / 1

一、选择题(每题2分,共40分)

1.“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”为什么远去的帆船会越来越小,直至消失呢?以下对其原因的分析中错误的是( )

A.看远处的帆船时,睫状肌处于舒张的状态

B.看远处的帆船时,晶状体曲度变小

C.帆船离晶状体越远,视网膜上成的像越小

D.近处的帆船在视网膜上成放大的像,远处的帆船在视网膜上成缩小的像

2.关于光的反射,下列说法正确的是( )

A.当入射光线与镜面的夹角是20°时,反射角也是20°

B.入射光线靠近法线时,反射光线也靠近法线

C.入射角增大5°时,反射光线与入射光线的夹角也增大5°

D.镜面反射遵循光的反射定律,漫反射不遵循光的反射定律

3.课间常见到同学在校园漫步散心。当你从拱形石桥的一端走向另一端时,你在水中所成像的大小将( )

A.不断变大B.先变小,后变大C.不发生变化 D.先变大,后变小

4.如图所示,一条光线经空气和玻璃的界面时发生反射和折射现象,则下列判断正确的是( )

A.AA′为界面,其上方为空气 B.AA′为界面,其下方为空气

C.BB′为界面,其右方为空气 D.BB′为界面,其左方为空气

5.下列光现象中成因相同的一组是( )

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

6.如图所示,不同碗中盛不同的水,然后演奏者可以通过敲击不同的碗,可以演奏出美妙的乐曲,下列说法不正确的是( )

A.敲击不同的碗,音调不一样

B.不同力度敲击相同的碗,音调是一样的

C.若碗的材质不同,则敲击时音色将不同

D.敲击时美妙的声音是通过空气震动发声的

7.小丁在“探究凸透镜成像规律”的实验中,用米尺在水平桌面上画一直线并标明刻度,将透镜固定在50cm处,蜡烛位于透镜左侧的某一位置。小丁首先在60cm处观察到像,如图甲;之后在60cm处固定一平面镜,眼睛在蜡烛上方向平面镜看去,如图乙。下列说法中错误的是( )

A.平面镜的作用是改变光线的传播方向B.该凸透镜的焦距一定小于 5cm

C.甲图中,观察到的是正立、放大的虚像D.可以通过平面镜看到原蜡烛放大的虚像

8.某荷花池水深2m,有一蜻蜓立于距水面0.5m处的荷尖上,如图所示。则下列分析正确的是( )

A.蜻蜓在水中的像距水面1.5m B.蜻蜓在水中的像是光的折射形成的虚像

C.荷叶呈现绿色是因为它吸收了绿色的光 D.荷花池底看起来比实际的2m要浅一些

9.如图所示,平面镜OM与ON 镜面之间夹角为a,在两平面镜角平分线上有一个点光源S,如果要保证S发出的任意一条光线最多只能产生四次反射,则α的最小值是 ( )

A.30° B.40° C.50° D.60°

10.下列结构对功能的自述,不合理的是( )

A.B.C.D.

11.日晷主要是根据日影的位置来确定当时的时间,是我国古代较为普遍使用的计时工具,也是古人智慧的体现。下列现象与日晷中的指针影子形成原理相同的( )

A.玻璃幕墙光污染B.雨后的彩虹

C.月食的形成D.露珠下的叶脉

12.在“探究凸透镜的成像特点”实验中,所用凸透镜的焦距为f,光屏是用表面涂有白漆的铁板制成。小明把夜光显示的手表置于光具座上,移动光屏,当手表与光屏分别处于如图甲所示的位置时,小明看到光屏上呈现清晰的像。若此时手表表盘指针位置如图乙所示,则小明看到光屏上呈现的像为下图中的( )

A.B.C. D.

13.如图所示为河对岸的树在水中的倒影。下列光路图中能正确解释这一现象产生的原因的是( )

A.B.C. D.

14.如图所示,水槽的右壁竖直放着一面平面镜.无水时,射灯从S点发出的光经平面镜反射后,左壁上会出现一个光点P。往水槽内加水,当水面处于a,b,c,d四个位置时,左壁上分别出现Pa,Pb,Pc,Pd四个光点(不考虑水面对光的反射)。则四个光点在左壁上的排列从下往上依次为( )

A.Pa,Pb,Pc,Pd B.Pd,Pc,Pb,Pa

C.Pc,Pd,Pa,Pb D.Pb,Pa,Pd,Pc

15.司机对信号灯的关注是行车安全的重要环节。下列有关叙述错误的是( )

A.如果信号灯光线过强,司机观察信号灯时瞳孔会变小

B.如果要看清远处的信号灯,睫状肌会放松,晶状体变薄

C.信号灯光线经过角膜、晶状体和玻璃体,最后到达视网膜

D.信号灯会在视网膜上成倒立、缩小的实像,并在此形成视觉

16.实验室备有甲、乙、丙三个凸透镜,三个实验小组分别用这三个凸透镜探究凸透镜成像规律,实验时,当蜡烛到透镜的距离都为12cm时,甲、乙、丙三透镜分别成缩小的实像、放大的虚像、放大的实像,则这三个透镜的焦距f甲、f乙、f丙的大小关系为

A.f甲>f乙>f丙B.f乙>f丙>f甲C.f乙>f甲>f丙 D.f丙>f乙>f甲

17.夜晚,当汽车发出的光照射到自行车尾灯上时,司机看到尾灯反射的光,就能及时避让.如图中有关自行车尾灯的光路图正确的是( )

A.B.C. D.

18.如图是一张二维码的图片,手机信息时代,“扫一扫”成为一种新时尚。手机扫描二维码的原理是:手机扫描二维码,相当于给二维码拍一张照片,识别软件正是依靠颜色的深浅来完成对二维码识别,关于涉及到的科学知识,下列说法正确的是( )

A.二维码中各个区域对各种色光的反射能力相同

B.扫描仪获取二维码信息,是二维码反射的光经过摄像头对光的折射而成虚像

C.当扫描获取二维码信息,能将接收的折射光转换成数字信号

D.扫描仪能识别二维码本身发出的亮暗不同的光

19.如图是小新同学检查视力时的情景,下列说法正确的( )

A.镜中视力表的像是光的直线传播形成的

B.镜中视力表的像比视力表小,左右相反

C.镜中视力表的像到小新的距离为5m

D.小新和其他同学都能看到检查的医生是因为光的镜面反射

20.在探究凸透镜成像规律的实验中,我们发现像距v和物距u是一一对应的,在如图所示的四个图线中,能正确反映凸透镜成像规律的应该是 ( )

A.图线A B.图线B C.图线C D.图线D

二、填空题(每空1分,共 39分)

21.如图所示是一位小朋友在照镜子(平面镜)。

(1)小朋友看不到被镜子遮住的物品,是因为光在同一均匀介质中 。

(2)小朋友通过镜面所成的像在 (填“镜面前”“镜面上”或”镜面后”)。

22. 如图是人的眼球结构示意图,请据图回答问题:

(1)人能看清远近不同的物体,是因为[4] 的曲度可以调节.

(2)刚从电影院出来,[3]瞳孔将会 .(填变大或者缩小)

(3)只有物像落在[8] 上时,才能看清物体.

(4)[5] 病变或者受到损伤,可通过移植使病人重新获得光明.

(5)不同人种,[2] 的颜色不同.

23. 小明将一只点燃的蜡烛放在凸透镜(f=10cm)前18cm处,光屏上得到了烛焰倒立、 的清晰像.然后他在蜡烛和凸透镜之间放置了一个远视眼镜片,由于远视眼镜片对光线有 作用,所以光屏上烛焰的清晰像变模糊了(如图所示).若想在光屏上重新得到清晰的烛焰像,他可将光屏 凸透镜.

24.图中,山峰在水中的“倒影”是光在平静的水面发生 (填“镜面”或“漫”)反射形成的 ((填“实”或“虚”)像。若其中的一个山峰顶端到水面的距离为80m,水深只有5m,那么它像的顶端到水面的距离为 (m。

25.

(1)太阳光与水平地面的角度是60°,若使太阳光竖直射入井中,平面镜与水平面的角度是 度;

(2)某同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中,绘制了如上右图所示的图象(ν表示像到凸透镜的距离,u表示物体到凸透镜的距离),用该凸透镜作放大镜使用时,被观察的物体到透镜的距离在 m以内;把物体从距凸透镜5cm处移动到距凸透镜20cm处的过程中,像的大小将 选填“变大”、“变小”、“先变小再变大”、“先变大再变小” 。

26.探究不透明物体的颜色,小明做了如下实验:

(1)如图所示,让太阳光穿过纸板的狭缝射到三棱镜上,经三棱镜分解后的彩色光带通过蓝色玻璃板,在白纸上观察到的光带颜色是 。

(2)用绿色的纸屏直接吸收经棱镜色散后的彩色光带,观察到纸屏上出现的颜色是 。

(3)实验结论:不透明物体的颜色跟被它反射的色光的颜色 ,吸收跟物体颜色 (填“相同”或“不相同”)的色光。

27.2022年5月9日,北京天空出现日晕景观。

(1)在5000m的高空,水蒸气遇冷形成小冰晶,太阳光照射小冰晶后,分解成红、橙、黄、绿、 、靛、紫七种颜色的光,这样太阳周围就出现一个巨大的彩色光环,称为“光晕”。

(2)这种景象说明太阳光是 (选填“单色光”或“复色光)

(3)日晕的形成与彩虹的形成原理相同,都是光的 现象

28.如图所示,在“观看水中的硬币”活动中,把一枚硬币固定在空杯的底部,找一个角度使你刚好看不到硬币的最右端A点。保持眼睛和杯子的位置不变,在同学逐渐把水加入到杯中的过程中,硬币上的B点和C点能先后被你看到。

(1)你所看到的水中硬币是一个变 的虚像。

(2)图中画出了刚看到C点时光的传播示意图,入射角是αC;如果刚看到B点时的入射角是αB,则αB αC。

29.科学来源于生活,生活处处都是科学知识。

(1)我们能从不同方向看到本身不发光的物体,是由于光射到物体上时,发生了 的缘故。对应的视觉这个感觉是在 中形成的。

(2)同学们漫步在风光旖旎的雾江平湖畔,同时看到了水中的矫健雄鹰和欢

快鱼群,看到水中的雄鹰是由于光的 形成的,水中的鱼群是由于光 的 形成的。

30.

(1)在古城挖掘过程中,工作人员巧妙地引用太阳光水平照入挖掘隧道,解决了挖掘时的采光问题,如图甲所示,请画出平面镜的位置,并补全光路。

(2)在图乙中画出通过透镜的折射光线。

31.如图为水位测量仪的示意图。A点与光屏PQ在同一水平面上,从A点发出的一束与水平面成45°角、方向不变的激光,经水面反射后,在光屏上的B点处形成一个光斑,光斑位置随水位变化而发生变化。

(1)A点与光屏在水中所成的像是 (选填“虚”或“实”)像;

(2)若光斑B向左移动了1m,说明水位是 (选填“上升”或“下降”)了。

32.随着现代科技的进步,我们目前已经能够借助人工电子耳来改善这些病人界的声音。

(1)看电视文艺节目时,你能听到演员优美动听的歌声。那么,接受声波信息的感受器位

于 内;听觉产生的部位是

(2)听觉的形成过程:(请完成下列图解)

(3)借助人工电子耳植入术的帮忙,可以将外界的 转为电流,直接刺激 ,使得病人可以感受到外界的声音。

三、实验探究题(每空1分,共12分)

33.小金同学在做“探究平面镜成像的特点”实验。

[实验器材]:1mm厚和2mm厚的两块玻璃板、两根完全相同的蜡烛1和2、刻度尺、白纸、火柴等实验器材可供选择。

[实验操作]:将点燃蜡烛:1放在玻璃板前,再拿一支外形相同且点燃的蜡烛2.竖直在玻璃板后面移动,人眼一直在玻璃板的前侧观察,直至蜡烛2与蜡烛1的像完全重合。

请根据要求,完成下列问题。.

(1)小金先选用摩2mm的玻璃板进行实验,结果观测到蜡烛1通过玻璃板在不同的位置成两个清晰的像,产生这种现象的原因是: ;

(2)最后小金选择较薄的1mm厚的玻璃板代替平面镜来研究平面镜成像的特点,优点在于既能看到蜡烛1的像,又能看到后面的蜡烛2,其原理为 (填字母);

A.两者都是光的反射形成的B.前者是光的折射形成的,后者是光的反射形成的

C.两者都是光的折射形成的.D.前者是光的反射形成的,后者是光的折射形成的

(3)实验中,若他将玻璃板向左倾斜,如图乙所示,观察到蜡烛1的像的大致位置在图乙中的: (选填“①”或“②”)处;

(4)为确定像的虚实,需在蜡烛2位置放一个光屏,并在图丙中的 处观察光屏上是否有像(选填“A”、“B”、“C”或“D”)。

34.小科同学利用光具座等器材(如图甲)探究凸透镜成像规律。记录实验数据,并将结果绘制成图乙。

(1)根据乙图,当物距为37.5cm时的像距为 cm。

(2)实验过程中,随着蜡烛的燃烧,烛焰的像会偏离光屏中心,下列哪些操作方法可以让像重新居中: 。

A.小心将蜡烛适当往上移动 B.小心将蜡烛适当往下移动

C.将凸透镜适当往上移动 D.将凸透镜适当往下移动

E.将光屏适当往上移动 F.将光屏适当往下移动

(3)利用凸透镜成像规律可以制成“人脸识别测温一体机”(如图丙) ,一体机内成像部分结构和原理可简化为图丁,要使一体机中的像变大,a大小应如何变化 (a表示镜头到人的距离,b表示镜头到像的距离),此时该凸透镜所成的像是 。(多选)

A.是实像B.是虚像C.放大的D.缩小的E.正立的F.倒立的

(4)为了确认该凸透镜的焦距,小科进行了如下探索,他将镜面垂直于阳光,在凸透镜下面放上白纸(纸、镜平行),将透镜中心与白纸的间距s与对应的同规格白纸被引燃的时间t,绘制了图线戊。由图可判断该凸透镜的焦距f为 厘米。

35.研究凸透镜成像规律的实验课上,小晴同学想:凸透镜成实像时,焦距大小对所成像的大小有什么影响呢?于是她利用如图装置开展研究(刻度未标出),下表是她提供的实验数据,根据实验数据回答:

实验 次数 焦距 f(cm) 物距 u(cm) 烛焰高度 (cm) 像距 v(cm) (?) (cm)

1 5 30 4 6 0.8

2 10 30 4 15 2

3 15 30 4 30 4

4 20 30 4 60 8

(1)刚开始实验时,发现烛焰的像成在光屏下端,想要使像成在光屏中心,该如何调节光屏的高度? 。

(2)调整好后,进行实验。表格空白处的“?”应填

。

(3)根据表中数据得出的初步结论为 。

四、解答题(第36题3分,第37题每空1分,共9分)

36.同学在参观学校微格教室的时候,发现教室和观测室的中间有一块玻璃,玻璃旁贴有一张使用说明,如图甲所示。经老师介绍,单向透视膜层与普通镜子相似,对光线有较好的反射效果。同学按照要求调整微格教室的照明,发现在教室,玻璃像一块镜子,他能清晰看到自己的像,却无法看到观测室的物体,而在观测室,他能清楚看到教室内的物体。请你结合所学光学知识,解释同学所观察到的现象。

37.在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

(1)如图①所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球弹跳起来,它说明了 。

(2)如图②所示,为了验证(1)中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是: 。

(3)如图③所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起.该实验能说明 可以传声。

(4)如图④所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,听到声音越来越小,由此推理可知: 。

答案解析部分

1.【答案】D

【解析】【分析】凸透镜的成像规律。当物距大于二倍焦距时成缩小倒立的实像;当物距小于二倍焦距时成放大倒立的实像;当物距等于二倍焦距时成等大倒立的实像。

【解答】A、B:看远处的帆船时,睫状肌舒张使得晶状体曲度变小,让光更发散使得像刚好成在视网膜上,A、B正确,不符合题意;

C:帆船离晶状体越远,物距越大所以像距越小,像越小,C正确,不符合题意;

D:近处的帆船还是在二倍焦距之外,所以帆船在视网膜上成缩小的像,D错误,符合题意。

故答案为:D。

2.【答案】B

【解析】【解答】当入射光线与镜面的夹角是20°时,入射角是70°,反射角也是70°,故A错;

入射光线靠近法线时,入射角减小,反射角也减小,则反射光线靠近法线。故B正确;入射角增大5°时,反射角也增大5°,反射光线与入射光线的夹角也增大10°,故C错;镜面反射和漫反射都是光的反射现象,都遵循光的反射定律,故D错。

故选B

【分析】光的反射规律:反射光线和入射光线在同一平面内,反射光线与入射光线分居在法线两侧,入射光线与法线的夹角叫入射角,反射光线与法线的夹角叫反射角,反射角等与入射角;镜面反射和漫反射都是光的反射现象,都遵循光的反射定律。

3.【答案】C

【解析】【分析】根据平面镜成像的特点解答。平面镜成像的特点:像与物休大小相等;与物体到镜面的距离相等;它们的连线与镜面垂直。

【解答】平静的水面相当于平面镜,由平面镜成像的特点可知,物体在平面镜中成的像的像始终与物体大小相等,所以,从拱形石桥的一端走向另一端时,人在水中所成像的大小不变。

故答案为:C。

4.【答案】C

【解析】【解答】在发生反射和折射时,反射光线和入射光线在同种介质中,折射光线在另一种介质中,所以BB′为界面,从图中可以看出折射角小于入射角,所以光是从空气射入玻璃,界面右方是空气。

故选C

【分析】光的折射规律:折射光线、入射光线和法线在同一平面内;折射光线与入射光线分居法线两侧;当光从空气斜射入其他介质中时,折射角小于入射角;光从玻璃斜射入空气,折射角大于入射角。

5.【答案】A

【解析】【分析】从光的角度分析各个现象的成因即可。

【解答】海市蜃楼是光的折射现象,水中倒影是光的反射现象,碗中折筷是光的折射现象,墙上手影是光沿直线传播现象,则成因相同的是①③,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

6.【答案】D

【解析】【分析】声音是由物体震动产生的,声音有三要素,分别是音调、响度、音色。声音的音调跟物体振动频率(即物体振动快慢)有关,频率越高,音调就越高,频率越低,音调就越低;声音的响度跟物体振动幅度有关,振动幅度越大,声音的响度就越大,除此之外,响度还与人距离声源的远近有关,距声源越远,声音越分散,声音的响度也越小。音色是声音的品质与特色,不同发声体的材料、结构不同,发出的音色就不同。

【解答】A、碗中装有不同体积的水,敲击时碗和水振动发出声音,碗中装的水越少,振动的频率就越高,音调就越高,反之,水越多,音调越低,因此敲击不同的的碗,音调不一样,故A正确,但不符合题意;

B、用不同力度去敲碗,碗和水的振动幅度不同,但是频率仍然相同,因此音调是一样的,不一样的是响度,故B正确,但不符合题意;

C、音色与发声体材料和结构有关,因此碗的材质不同,敲击时的音色自然就不同,故C正确,但不符合题意;

D、敲击时美妙的声音是通过碗和水振动发声的,故D错误,但符合题意;

故选D。

7.【答案】B

【解析】【分析】(1)平面镜的作用:可以改变光线的传播方向 , 也可以成像;

(2)根据凸透镜成像的特点:当物距大于2倍焦距时,物体成的像为倒立、缩小的实像,物体的像在焦距与2倍焦距之间;当物体在焦距与2倍焦距之间时,物体成的像为倒立、放大的实像,物体的像在2倍焦距之外;物体到透镜的距离小于焦距时 , 光屏上不会出现物体的像 , 但从物体的异侧通过透镜可以看到一个正立、放大的虚像;物体离透镜越远,光屏上的像离透镜越近 。

【解答】A、平面镜的作用是改变光线的传播方向,A正确,不合题意;

B、甲由图中观察到的是正立、放大的虚像 , 可以知道该凸透镜的焦距一定大于5cm , B符合题意;

C、在甲图中小丁同学观察到的是正立、放大的虚像,C正确,不合题意;

D、由乙图可以知道,蜡烛在凸透镜的一倍焦距以内 , 可以成正立、放大的虚像 , 该虚像经平面镜又可以成与虚像等大的虚像,D正确,不合题意。

故答案为:B。

8.【答案】D

【解析】【分析】(1)物体在平面镜中所成的像到镜面的距离和物体到镜面的距离相等;

(2)平面镜中所成的像是光的反射形成的虚像;

(3)透明物体的颜色由它透过的色光决定;不透明物体的颜色由它反射的色光决定;

(4)从空气中看水中的物体,由于光的折射,它的虚像比实际的位置要浅一些。

【解答】A.水面相当于平面镜,蜻蜓距离水面0.5m,那么它的像距离水面也是0.5m,故A错误;

B.蜻蜓在水中的像是光的反射形成的虚像,故B错误;

C.荷叶呈现绿色是因为它反射绿光,吸收其它颜色的光,故C错误;

D.由于光的折射,荷花池底看起来比实际的2m要浅一些,故D正确。

故选D。

9.【答案】B

【解析】【分析】 根据平面镜成像特点分别作出入射光线SA和反射光线AB;设入射光线与任意平面的夹角为β,则第一次反射后射出的光 线 与平面的夹角也为β,当第二次反射时候,入射光线与水平面的夹角,同理,可以推出第二次反射出来的光线与水平面 的夹角,要使第五次反射不发生,需要180°-3α-β≤α,又因为β是外角,然后解不等式即可得出结论。

【解答】S发出的任意一条光线最多只能产生四次反射,根据平面镜成像特点分别作出入射光线 SA 和反射光线AB,如图所示:设入射光线 SA 与平面镜MO的夹角为β,则反射光线 AB与平面镜MO的夹角为β;当第二次入射时,原来的反射光线AB 即为入射光线,则AB与平面镜 NO的夹角为α+β,反射光线 BC与平面镜NO的夹角为α+β,光线 CD与平面镜MO 的夹角为 180°-2α-β;光线 CD与平面镜NO的夹角为光线 SD与平面镜NO的夹角为180°—3α-β。要使第五次反射不发生,则而又因为β的最小值为 ,两式联立解得a≥40°, 故B正确,A、C、D错误。

故选B。

10.【答案】C

【解析】【分析】(1)近视的原因主要是眼球的前后径过长或晶状体曲度过大,来自远处物体的光聚焦在视网膜前,使物像模糊不清。

(2)凸面镜使平行光束发散,凹面镜使平行光束会聚。

(3)物体呈现各种色彩也是因为它能反射不同颜色的光。例如,呈红色的物体是因为它只反射 ( 或透过 ) 红色光,而其他颜色的光几乎都被吸收了。

(4)人有各种不同的感觉器官,它们是人类了解和认识世界的“窗口”。例如,人们用眼来感受光,用耳来感受声音,用鼻来感受气味……人的感觉器官和感受器感受到环境的刺激时会发出信息,信息沿着神经传到大脑,大脑作出分析,产生视觉、听觉、味觉、嗅觉和皮肤感觉等相应的感觉。

【解答】A、凹透镜对光线有发散作用,近视眼时成像在视网膜的前方,通过将凹透镜作为镜片,使成像在视网膜上,说法合理。

B、凸面镜使平行光束发散,所以能够扩大观察的视野,说法合理。

C、绿叶呈绿色,是因为它只反射绿光而吸收了其它颜色的光,说法不合理。

D、眼是人体的视觉器官,能够接受光的刺激,说法合理。

故答案为:C

11.【答案】C

【解析】【分析】分析各个选项中包含的光学原理即可。

【解答】日晷中的指针影子形成原理为光的直线传播。

A.玻璃幕墙光污染,原因为光的反射,故A不合题意;

B.雨后的彩虹,形成原理为光的色散,故B不合题意;

C.月食的形成,形成原理为光的直线传播,故C符合题意;

D.露珠下的叶脉,形成原理为光的折射,故D不合题意。

故选C。

12.【答案】D

【解析】【分析】根据凸透镜成像的特点分析判断。

【解答】 一般情况下,我们观察物体和光屏上的像时,都是从同一侧进行的。以这幅图片为例,当我们从手表的左侧观察光屏上的像时,成像的特点表现为“上下颠倒,左右相反”,由于手表上的时针是向右的,所以光屏上看到的像的时针就是向左的。但是手表是不透明的,我们看手表时只能从手表的右侧看,这时看到的形状和从手表左侧看时时针的方向正好相反,即相当于从左侧看时指针向左。此时根据“倒立性”可知,光屏上的像的指针应该向右。由于原来手表的时针向右,看到光屏上像的时针也向右,所以实际效果为“上下颠倒而左右不颠倒”,故应选D。

故选D。

13.【答案】B

【解析】【分析】光的反射是指光射到两种不同的介质时,便有部分光自界面射回原介质中的现象。反射光线与入射光线、法线在同一平面。 河对岸的树在水中的倒影 属于反射现象。

【解答】树木在水中倒影,是因为来自岸上树木的光线斜射到水面上发生反射,反射光线进入眼睛,所以才能观察到对岸的树木在水中的倒影,故B正确D错误,AC图中光线来自水中,且光是直线传播或发生光的折射,故AC错误。故选B。

14.【答案】A

【解析】【分析】根据光的折射定律和光的反射定律分别作出往水槽内加水,当水面处于a,b,c,d四个位置时,左壁上分别出现Pa,Pb,Pc,Pd四个光点即可做出选择。

【解答】往水槽内加水,当水面处于a时,光线经水面发生折射,此时折射角大于入射角,当折射光线射到右壁上,再发生反射,射到左壁的Pa点上(如图甲)。同理,当水面处于b时,光线经水面发生折射,此时折射角大于入射角,当折射光线射到右壁上,再发生反射,射到左壁的Pb点上(如图乙)。当光c、d两点时,先发生反射,再发生折射,射到左壁的 Pc,Pd 上(如图丙、丁),四幅图画在一个图上。如图综合:

故答案为:A

15.【答案】D

【解析】【分析】此题涉及到眼与光的有关知识。眼球的相关结构;当光线过强时我们的

瞳孔会变小;深刻理解光的成像规律。

【解答】A 眼睛上的瞳孔是光线的通道,起到调节光线的作用,当光线过强时我们的瞳孔会变小以减少光线的进入,A叙述正确,不符合题意;

B当

信号灯 离我们远时,像距会比较小,要让像落到视网膜上就得让光稍发散一点点,所以 睫状肌放松使晶状体曲度变小,叙述正确,不符合题意;

C眼球的结构从外到内依次是

角膜、晶状体、玻璃体和视网膜,叙述正确,不符合题意;

D视觉是在大脑皮层形成的,叙述错误,符合题意。

故答案为:D

16.【答案】B

【解析】【解答】物距相同,甲凸透镜成倒立、缩小的实像,u>2f甲,所以f甲< u/2= 12cm/2=6cm;

乙凸透镜成正立、放大的虚像,u<f乙;所以f乙>u=12cm;

丙凸透镜成倒立、放大的实像,2f丙>u>f丙,所以12cm=u>f丙> =u/2=6cm;

所以,f乙>f丙>f甲;

故选B。

【分析】根据各凸透镜成像性质确定物距和焦距的关系,求出各凸透镜焦距的取值范围。

17.【答案】A

【解析】【解答】根据光的反射定律,当光线入射到自行车尾灯上时,两次反射的光路如图,可以看到,最后的反射光线CD与入射光线AB平行;

故选A。

【分析】首先知道入射光线射到自行车尾灯上,要经过两次反射;其次,根据自行车尾灯是互相垂直的平面镜组成。

18.【答案】C

【解析】【分析】本题考查光的反射现象以及物体颜色决定反射的光线,是一道基础题。解答此题从以下知识点入手:(1)数字型条码是黑白相间的图,黑色能够吸收任何颜色的色光,而白色则能够反射任何颜色的色光,收银员将条形码扫描器照射商品上的条形码,扫描器发出光线,根据条形码吸收和反射光的不同即产生与众不同的光信号转换成电流信号输送到电脑中;(2)不透明物体的颜色由它反射的色光决定,反射什么颜色的色光,物体就呈什么颜色。

【解答】(1)条形码黑白相间的条纹中,白色条纹能够反射所有色光,黑色条纹不反射光,故条形码的各个区域对各种色光的反射能力不同,故A错误;

(2)扫描仪获取二维码信息,是二维码反射的光经过摄像头对光的折射而成像之后,通过软件识别将光信号转换为电信号进而转换为数字信号,故B错误,C正确;

(3)条形码黑白相间的条纹中,白色条纹能够反射所有色光,黑色条纹不反射光,二维码本身不发光,故D错误。

故选C

19.【答案】C

【解析】【分析】1.镜面反射:平行光照射到光滑界面时,反射光线依然平行。2.漫反射:平行光照射到凹凸不平的界面时,反射光线向四面八方散开。3.漫反射和镜面反射一样遵循光的反射定律。4.平面镜成像特点:(1) 平面镜成的是虚像;(2) 像与物体大小相等;(3)像与物体到镜面的距离相等;(4)像与物体的连线与镜面垂直。另外,平面镜里成的像与物体左右倒置。

【解答】A. 镜中视力表的像是光的反射形成的;A错误;

B. 此现象属于平面镜成像,成正立的等大的虚像,所以镜中视力表的像比视力表相等,左右相反,B错误;

C. 视力表的像和视力表的距离是6m,人距视力表1m,所以镜中视力表的像到小新的距离为5m ,正确;

D. 小新和其他同学都能看到检查的医生是因为光的漫反射,D错误;

故答案为:C

20.【答案】D

【解析】【分析】(1)在凸透镜成像规律中可知,物距大于2倍焦距时,物体成缩小倒立的实像,此时物距变化范围是2f到无穷,像距的变化范围是f到2f;物距在2倍焦距时,物体成倒立等大的实验;物距在1倍焦距到2倍焦距之间时,物体成放大倒立的实像,此时物距变化范围是f到2f,像距的变化范围是2f到无穷。(2)凸透镜成像时,物距、像距、焦距符合公式: + = 。

【解答】A、因为A图线中,物距和像距始终相等,不符合凸透镜成像规律中的物距和像距的关系.故本选项不能正确反映凸透镜成像规律,A错误;

B、B图线中,随着物距的不断增大,像距在不断减小,不符合凸透镜成像规律中的物距和像距的关系.故本选项不能正确反映凸透镜成像规律,B错误;

C、图线C,当物距为15cm时,像距为15cm,由凸透镜成像规律可知,u=2f,v=2f,此时f=7.5cm,当物距为35cm时,像距为5cm,代入 + = ,故本选项不能正确反映凸透镜成像规律,C错误;

D、图线D,当物距为10cm时,像距为10cm,由凸透镜成像规律可知,u=2f,v=2f,此时f=5cm,当物距为30cm时,像距为6cm,代入 + = ,故本选项能正确反映凸透镜成像规律,D正确。

故答案为:D

21.【答案】(1)沿直线传播

(2)镜面后

【解析】【分析】(1)根据光沿直线传播的知识分析;

(2)根据平面镜成像的对称性分析。

【解答】(1)小朋友看不到被镜子遮住的物品,是因为光在同一均匀介质中沿直线传播。

(2)物体在平面镜中所成的像与物体关于平面镜对称,即小朋友在镜面前方,则对应的像在镜面后方。

22.【答案】(1)晶状体

(2)缩小

(3)视网膜

(4)角膜

(5)虹膜

【解析】【解答】(1)在眼球的结构中,图中4晶状体透明、有弹性,相当于照相机的镜头.睫状体内有平滑肌,通过平滑肌的收缩和舒张来调节晶状体的曲度,从而使眼睛能够看清远近不同的物体.

(2)图示中虹膜中央有3瞳孔,瞳孔的大小可以调节,能够控制进入眼球内的光线.光线强,瞳孔变小;光线弱,瞳孔变大.电影院里面的光线弱,瞳孔变大,才能看清;当我们从电影院走出来时,外面的光线强,因此瞳孔由大变小,才能减少外界光线对眼的刺激.

(3)正常人看远近不同的物体时,通过晶状体的调节作用,都能使远近不同的物体,反射来的光线汇聚在8视网膜上,形成清晰的物像.

(4)图示中的5角膜是无色透明的,利于光线的透入,如果角膜病变或受损,会影响光线进入眼球内部,使物像模糊不清,甚至失明,可以通过角膜移植来使病人得到恢复.

(5)图中2虹膜的中央有瞳孔,虹膜中含有许多色素细胞,在这些细胞中所含色素量的多少就决定了虹膜的颜色.东方人是有色人种,虹膜中色素含量多,所以,眼珠看上去呈黑色,因此被称为黑眼珠.

故答案为:(1)晶状体

(2)缩小

(3)视网膜

(4)角膜

(5)虹膜

【分析】眼球由眼球壁和内容物组成,眼球壁包括外膜、中膜和内膜,外膜由无色透明的角膜和白色坚韧的巩膜组成;中膜由虹膜、睫状体和脉络膜组成;内膜是含有感光细胞的视网膜;内容物由房水、晶状体、玻璃体组成.图示中的1是睫状体、2是虹膜、3是瞳孔、4是晶状体、5是角膜、6是巩膜、7是脉络膜、8是视网膜、9是视神经、10是玻璃体.

23.【答案】放大;会聚;靠近

【解析】【解答】解:已知f=10cm,则2f=20cm,蜡烛在凸透镜前18cm处,处于f和2f之间,成倒立放大的实像;

远视眼镜片是凸透镜,所以远视眼镜片对光线有会聚作用;

将远视眼镜片放在蜡烛和凸透镜之间,经过凸透镜的光线会比原来提前会聚成像,所以将光屏靠近凸透镜,才能在光屏上重新得到清晰的像.

故答案为:放大;会聚;靠近.

【分析】(1)当物距处于f和2f之间时,凸透镜成倒立放大的实像;

(2)远视镜片是凸透镜,对光线具有会聚作用,会使像提前形成.

24.【答案】镜面反射;虚;80

【解析】【分析】(1)平面镜的表面光滑平整,因此光线在上面发生镜面反射,而“倒影”就属于平面镜成像现象;

(2)水面相当于镜面,而像与物体关于平面镜对称。

【解答】(1)山峰在水中的“倒影”是光在平静的水面发镜面反射形成的虚像;

(2)水面相当于镜面,山峰相当于物体,因为山峰顶端到水面的距离为80m,所以根据“物像等距”可知,它像的顶端到水面的距离也是80m。

25.【答案】(1)75

(2)0.05;变小

【解析】【分析】(1)根据光的反射定律分析计算;

(2)当物距和像距相等时,此时u=v=2f,据此确定凸透镜的焦距,然后根据凸透镜的成像规律分析解答。

【解答】(1)如下图所示:

太阳光与水平地面成60°,阳光经反射后垂直射入井底,则入射光线和反射光线的夹角为:60°+90°=150°。根据“反射角等于入射角”可知,此时入射角为75°,那么∠1=90°-75°=15°,因此平面镜与水平面的夹角;60°+15°=75°。

(2)根据图片可知,当物距为10cm时,像距也是10cm,则u=v=2f=10cm,即凸透镜的焦距f=5cm。将它当作放大镜使用时,u

26.【答案】(1)蓝色

(2)绿色

(3)相同;不相同

【解析】【分析】(1)透明体的颜色由它透过的色光决定;

(2)不透明体的颜色由它反射的色光决定;

(3)根据前面的分析解答。

【解答】(1)蓝色玻璃板只能透过色光,其它色光被吸收,因此在白纸上观察到的光带颜色是蓝色。

(2)绿色的纸屏只能吸收绿色光,其它颜色的光被吸收,那么观察到纸屏上出现的颜色是绿色。

(3)实验结论:不透明物体的颜色跟被它反射的色光的颜色相同,吸收跟物体颜色不相同的色光。

27.【答案】(1)蓝

(2)复色光

(3)色散

【解析】【分析】(1)(3)根据光的色散的知识解答;

(2)根据光的色散现象的本质解答。

【解答】(1)在5000m的高空,水蒸气遇冷形成小冰晶,太阳光照射小冰晶后,分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的光,这样太阳周围就出现一个巨大的彩色光环,称为“光晕”。

(2)这种景象说明太阳光是复色光;

(3)日晕的形成与彩虹的形成原理相同,都是光的色散现象。

28.【答案】(1)浅

(2)=

【解析】【分析】(1)从水面上看到水中的物体,是光的折射形成的变浅的虚像;(2)根据眼睛和杯子的位置不变,可知折射光线方向不变,折射角也不变,在结合折射规律可判断出入射角的大小关系。

【解答】(1)来自硬币的光线从水中斜射入空气时发生折射,所以人眼所看到的水中硬币是一个位置变浅的虚像;

(2)保持眼睛和杯子的位置不变,在逐渐加水过程中,先后看到硬币上的B点和C点,折射光线不变,即折射角不变,根据光的折射规律可知,看到B点时的入射角αB和看到C点时的入射角αC不变,即αB=αc。

故答案为:(1)浅;(2)=。

29.【答案】(1)漫反射;大脑

(2)反射;折射

【解析】【分析】1.漫反射:发生在表面粗糙的物体上,平行光入射到物体表面上,反射光射向各个方向。

2.镜面反射:发生在表面光滑的物体上,平行光入射到物体表面上,反射光平行射出。(如:镜面、平静的水面、抛光的金属面)

3.光的反射:光射到物体表面时,有一部分光会被物体表面反射回来,这种现象叫光的反射。

4.光的折射:光从一种介绍射到另一种介质时,传播的方向会发生偏折,这种现象叫光的折射。

【解答】(1)我们能从不同方向看到本身不发光的物体,是由于光射到物体上时,发生了漫反射的缘故。对应的视觉这个感觉是在大脑中形成的。

(2)同学们漫步在风光旖旎的雾江平湖畔,同时看到了水中的矫健雄鹰和欢 快鱼群,看到水中的雄鹰是由于光的反射形成的,水中的鱼群是由于光的折射形成的。

30.【答案】(1)解:如图所示:

(2)解:如图所示:

【解析】【分析】(1)在光的反射现象中,法线为镜面的垂线,还是反射光线与入射光线夹角的角平分线,据此分析解答。

(2)根据凸透镜的三条特殊光线完成作图。

【解答】(1)①首先画出水平向左的反射光线,然后画出反射光线和入射光线夹角的角平分线,这就是法线;

②通过入射点作法线的垂线,这就是镜面的位置,如下图所示:

(2)①射向凸透镜光心的光线,传播方向不变;

②与主轴平行的光线,经过凸透镜后,折射光线经过另一侧的焦点,如下图所示:

31.【答案】(1)虚

(2)上升

【解析】【分析】(1)在平面镜成像中,由于像是由反射光线的反向延长线的交点形成,因此是虚像;

(2)根据光的反射定律完成作图,进而确定水位的变化情况。

【解答】(1)水面相当于平面镜,那么A点与光屏在水中的像是虚像;

(2)如下图所示:

因为入射角不变和平面镜的摆放角度不变,所以现在的反射光线和原来的反射光线是平行的,据此作出反射光线,入射光线和它的交点就是新的入射点,通过入射点作水平线就是平面镜,因此水位是上升的。

32.【答案】(1)耳蜗;大脑

(2)1鼓膜 2耳蜗 3听觉中枢

(3)声音;听觉神经

【解析】【解答】接受声波的感受器位于耳蜗,听觉产生的部位位于大脑,外界声波经过外耳道传到鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给大脑的一定区域(听觉中枢),人就产生了听觉。将外界的声音转化为电流直接刺激听觉神经,是的病人感受外界声音。

【分析】接受声波的感受器位于耳蜗,听觉产生的部位位于大脑,外界声波经过外耳道传到鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给听觉中枢,人就产生了听觉。

33.【答案】(1)玻璃板较厚,前后两个表面各成一个像

(2)D

(3)②

(4)C

【解析】【分析】(1)每块玻璃板都有前后两个面,光在这两个表面上发生两次反射,从而在前后方向上形成两个虚像。且玻璃板越厚,这两个像的距离越大。

(2)根据反射和折射的定义判断。

(3)根据平面镜成像的对称性判断;

(4)实像由实际光线会聚而成,可以成在光屏上;虚像不是由实际光线会聚而成,不能成在光屏上。

【解答】(1)小金先选用摩2mm的玻璃板进行实验,结果观测到蜡烛1通过玻璃板在不同的位置成两个清晰的像,产生这种现象的原因是:玻璃板较厚,前后两个表面各成一个像;

(2)蜡烛1发出的光在镜面上发生反射,因此它的像是反射形成的;镜子后面的蜡烛2发出的光线,从空气射入玻璃,再从玻璃射入空气,最后射入眼睛成像,因此发生的是折射,故选D。

(3)如下图所示,蜡烛实验中,若他将玻璃板向左倾斜,如图乙所示,观察到蜡烛1的像的大致位置在图乙中的②。

(4)将光屏放在蜡烛2的位置,在C点直接观察光屏,如果光屏上看到蜡烛的像,那么成的是实像,否则成的是虚像。

34.【答案】(1)25

(2)A;D;E

(3)适当减小;ADF

(4)15

【解析】【分析】(1)根据乙图确定对应的像距;

(2)根据凸透镜成像的规律分析判断;

(3)根据凸透镜成实像时“物近像远大,物远像近小”的规律分析。成实像时,如果像距大于物距,那么成放大的实像;如果像距小于物距,那么成缩小的实像。

(4)当凸透镜的焦点恰好在白纸上时,温度最高,则白纸被引燃的时间最短。

【解答】(1)根据图乙可知,当物距为37.5cm时,像距为25cm;

(2)随着蜡烛的燃烧,蜡烛火焰向下移动,根据成像的“倒立性”可知,此时像向上移动。

A.小心将蜡烛适当往上移动,根据成像的“倒立性”可知,此时像向下移动,可以回到光屏中央,故A符合题意;

B.小心将蜡烛适当往下移动 ,根据成像的“倒立性”可知,此时像向上移动,离光屏的中央更远,故B不合题意;

C.将凸透镜适当往上移动,则像也向上移动,离光屏的中央更远,故C不合题意;

D.将凸透镜适当往下移动,则像也向下移动,可以回到光屏的中央,故D符合题意;

E.将光屏适当往上移动,相当于像向下移动,可以回到光屏中央,故E符合题意;

F.将光屏适当往下移动,相当于像向上移动,离光屏的中央更远,故F不合题意。

故选ADE。

(3)要使一体机中的像变大,根据“物近像远大”的规律可知,此时镜头到人的距离要减小,即a适当减小。

根据图片可知,此时像距小于物距,则成倒立、缩小的实像,故选ADF。

(4)根据图片可知,当s=15cm时,引燃时间最短,则此时焦点在白纸上,则凸透镜的焦距f=15cm。

35.【答案】(1)将光屏往下移

(2)像高

(3)物距和物体高度相同时, 凸透镜的焦距越大,所成的实像也越大

【解析】【分析】1、凸透镜成像实验中,需要将焰心、透镜中心、光屏中心在同一高度,当三者不在同一高度时,蜡烛所成的像不在光屏的中心,影响对像的观察和像距、物距的测量;

2、根据研究的问题可知,实验中需要测量像的大小,题中主要通过像的高度来表示像的大小;

3、根据表中焦距数据的变化和所测得的像高度的变化可以得出相应的结论。

【解答】(1) 刚开始实验时,发现烛焰的像成在光屏下端,想要使像成在光屏中心,可以将光屏往下移;

(2)根据研究的问题可知,实验中需要测量像的大小,题中主要通过像的高度来表示像的大小。所以表格空白处的“?”应填像高;

(3)从表格数据可知,当焦距逐渐增大时,像的高度逐渐变大,所以可以得出的结论为:物距和物体高度相同时, 凸透镜的焦距越大,所成的实像也越大 。

故答案为:(1)将光屏往下移 (2)像高 (3) 物距和物体高度相同时, 凸透镜的焦距越大,所成的实像也越大

36.【答案】教室内亮时,一部分光线发生反射,所以小明能清晰看到自己的像,一部分光线穿过玻璃进入观测室,故观测室的人能清晰地看到教室内的物体,观测室较暗,故光线较少穿过玻璃,故教室的人看不清观测室内的物体。

【解析】【分析】①要看清物体,物体本身必须明亮;

②注意分析单向透视玻璃对不同方向光线的不同影响即可。

【解答】教室内亮时,一部分光线发生反射,所以小明能清晰看到自己的像,一部分光线穿过玻璃进入观测室,故观测室的人能清晰地看到教室内的物体,观测室较暗,故光线较少穿过玻璃,故教室的人看不清观测室内的物体。

37.【答案】(1)声音是由物体振动产生的

(2)在桌面上撒些小纸片(或其他轻小物体)

(3)空气

(4)真空不能传声

【解析】【分析】(1)音叉的振动不易观察到,但是借助与它接触的乒乓球的跳动,证实发声的音叉在振动;

(2)在桌面上放上一些轻小的物体,在敲击桌面时,桌面振动会引起这些物体跳动起来,借助它们的跳动,可以感知到桌面的振动。

(3)乒乓球跳动,说明左边的音叉在振动,即它获得了能量;由于左边的音叉没有被敲击,所以能量只能来自于右边的音叉。由于左边的音叉和右边的音叉没有相互接触,所以能量只能是通过空气传播的。

(4)空气越稀薄,声音越小,如果没有空气,那么声音就无法传播,据此得到结论。

【解答】(1)如图①所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球弹跳起来,它说明了声音是由物体振动产生的。

(2)如图②所示,为了验证(1)中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是:在桌面上撒些小纸片(或其他轻小物体)。

(3)如图③所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起.该实验能说明空气可以传声。

(4)如图④所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,听到声音越来越小,由此推理可知:真空不能传声。

1 / 1

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空